【大岡川運河物語】水運の町、石川町

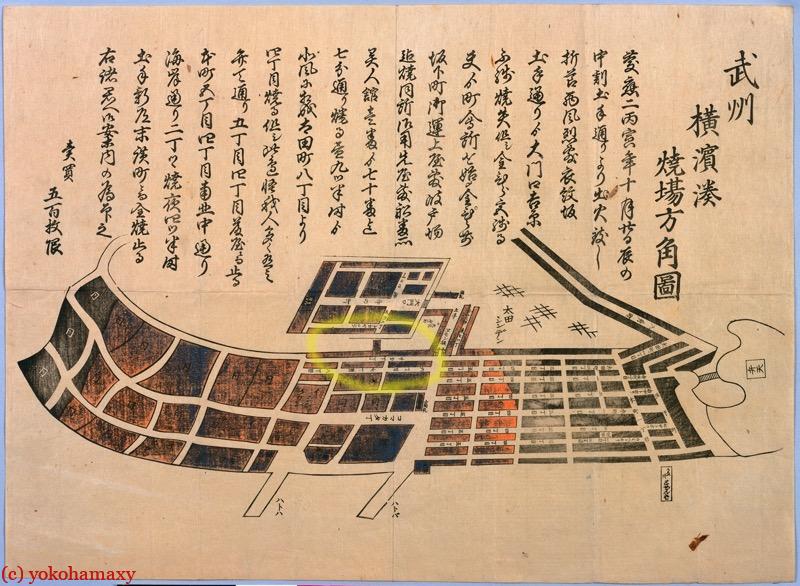

大岡川運河群は1970年代まで日常の風景だったが、多くが消えた。

だが、いわゆる吉田新田域が運河の街だった記憶はまだ残されている。

その記憶・残照をたどりながら運河にまつわる物語を書き残しておく。

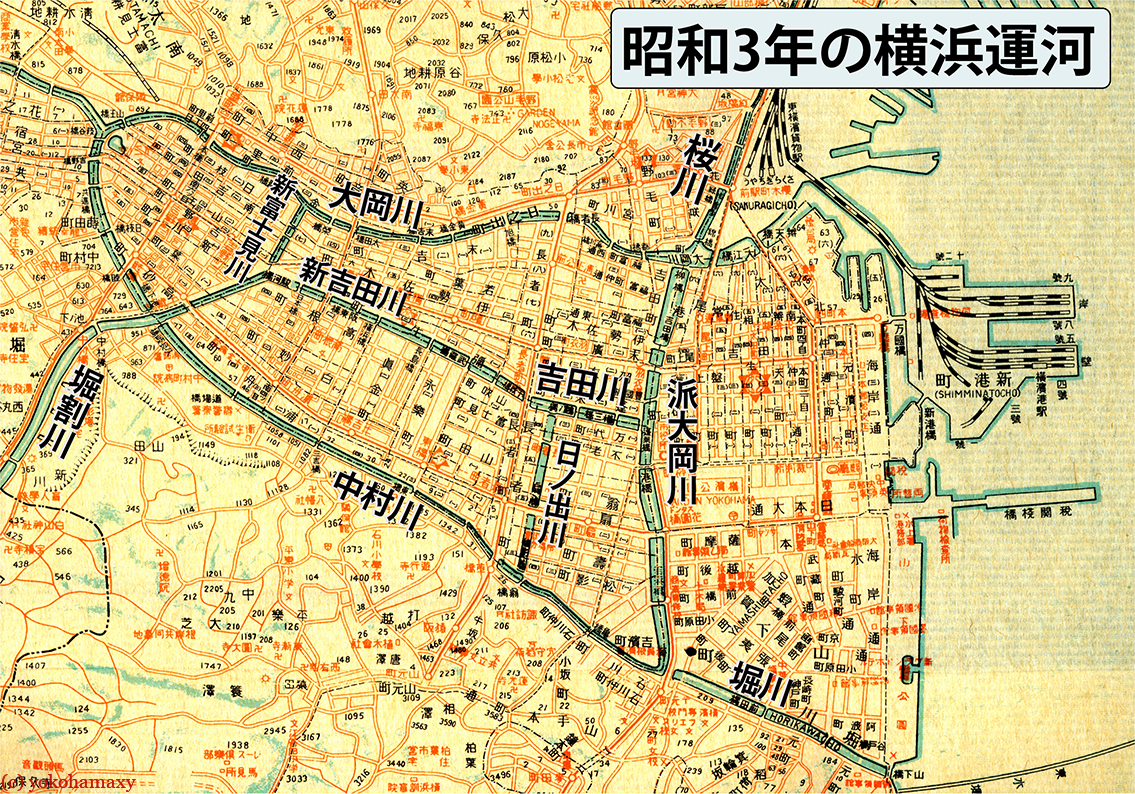

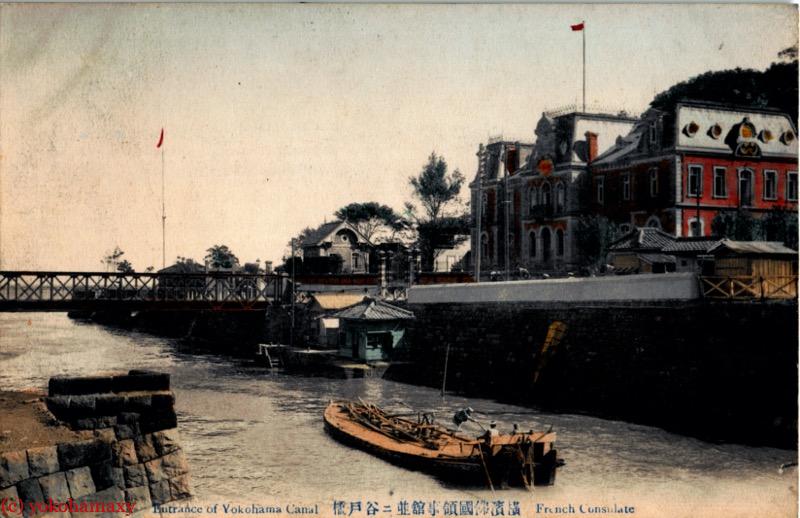

■中村川運河

JR根岸線「石川町駅」が開通したのは1964年(昭和39年)5月19日のことだった。この年は東京オリンピックが日本で初めて開催された年だった。戦後日本が特に首都圏が工事の粉塵に紛れ、工事車が土砂を跳ね上げていた時代である。

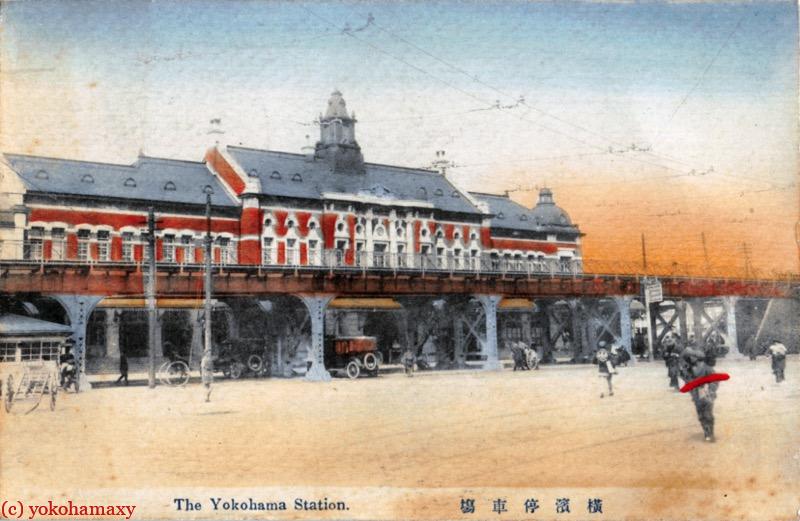

桜木町は旧橫濱駅時代に開業した歴史ある駅にも関わらず、東海道筋から離れていたためおざなりにされていた。地元は路線の延伸を戦前から願っていたが中々実現しなかった。

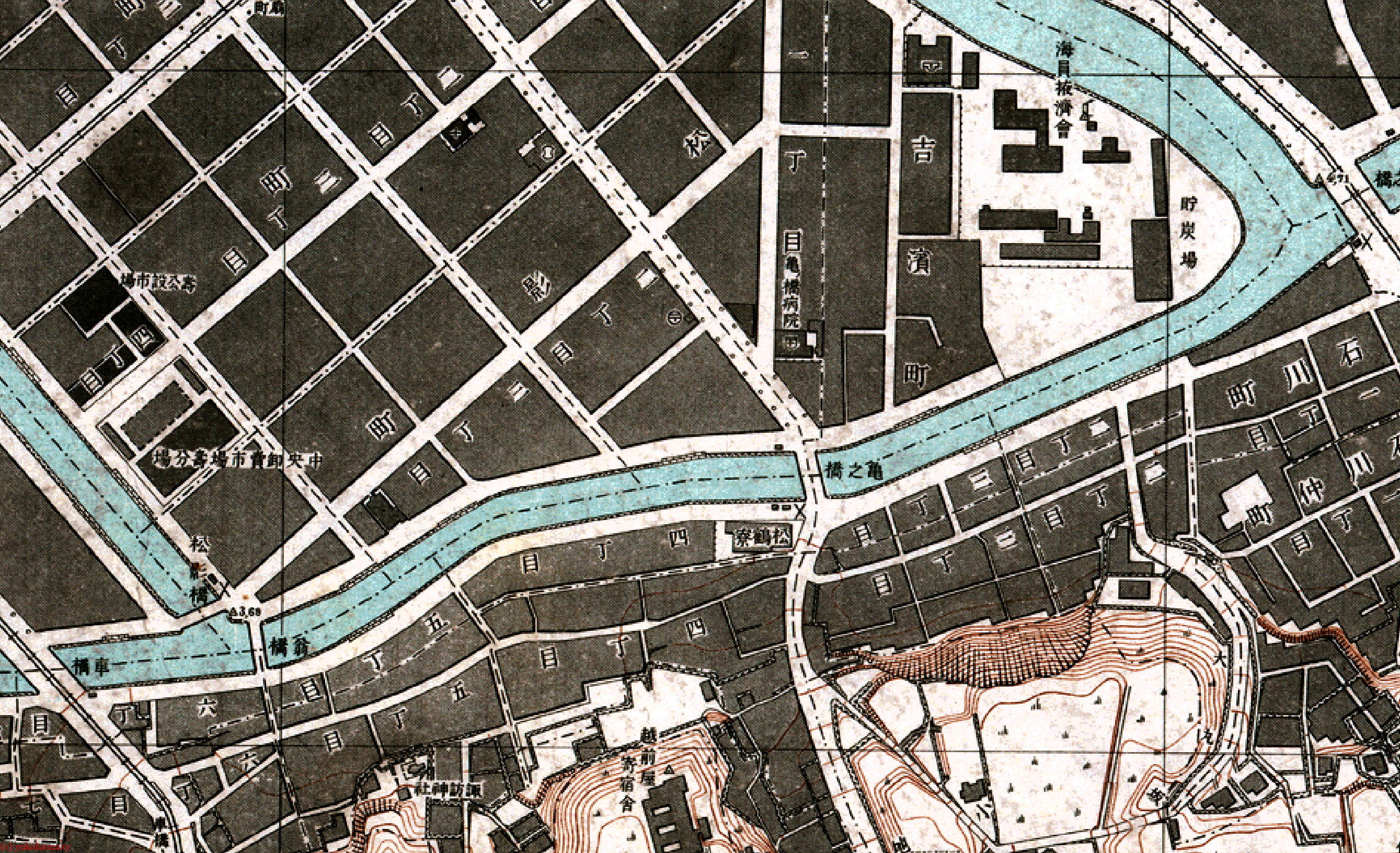

60年代に入り延伸工事が始まった。派大岡川の上に橋脚が建ち、関内駅を川の上に開設。そのまま直進し山手丘陵の土手っ腹にトンネルを開け「石川町駅」が開設した。

駅名の石川町は石川村に由来し古くからあるが「石川」の名はしばらく消えていた。石川村は海岸に面した漁業、農業、林業を営む小村だったが古くからその名を見ることができる。

<石川>

石川の名で有名なのは「石川県」。加賀の国にある手取川の古名である「石川」に由来するが、この「石川町」は武蔵国久良岐郡石川村に因んでいる。何故「石川」となったのか?詳細を追いかけていないが、湧き水が多く岩(石)の間から出たからではと想像している。

漁村として栄えるためには、真水が必須だ。海水では人は暮らしていけない。

石川町近辺を調べてみると、湧水地が数多く見つかる。開港以降は横浜港への船舶給水地として事業も起こっている。

このように古くからあった岩の間の湧水地が<水の豊富な村>として石川の名となったのではないだろうか。

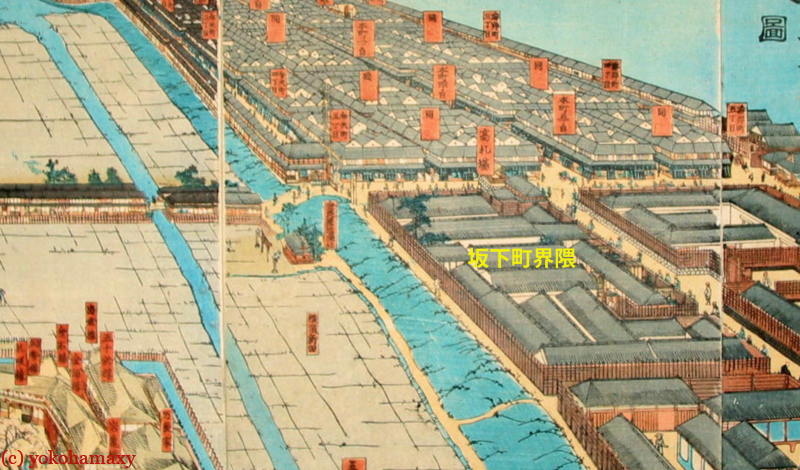

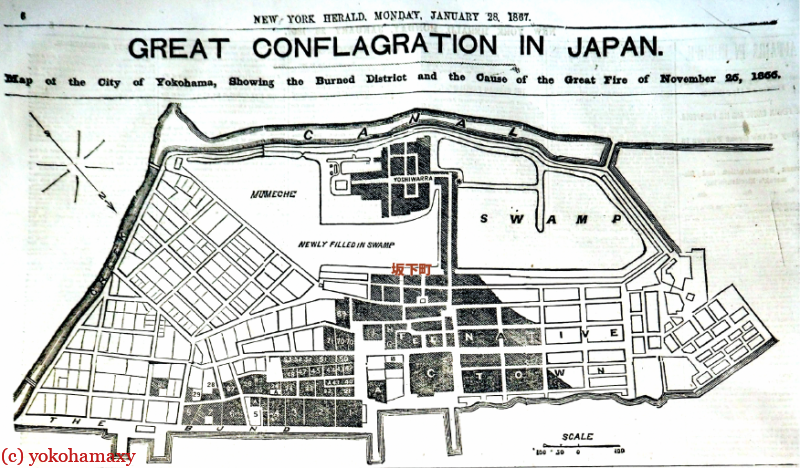

<吉田新田>

石川村は江戸中期に大きく変わる。江戸の材木商だった吉田勘兵衛が幕府の新田奨励施策により、大岡川河口の深い入海の干拓事業に着手。1667年(寛文7年)に11年かけた吉田新田が完成。吉田新田の完成で、石川村は本牧や横浜村とかつて対岸だった<戸部村、野毛村>と密接になった。

石川村は漁村ではなくなる。その後、石川村の経営がどのように行われたのか不勉強だが、新田の幹線道となった「八丁畷」現在の長者町通りの完成によって、交通往来が大きく変わったことは確かだ。

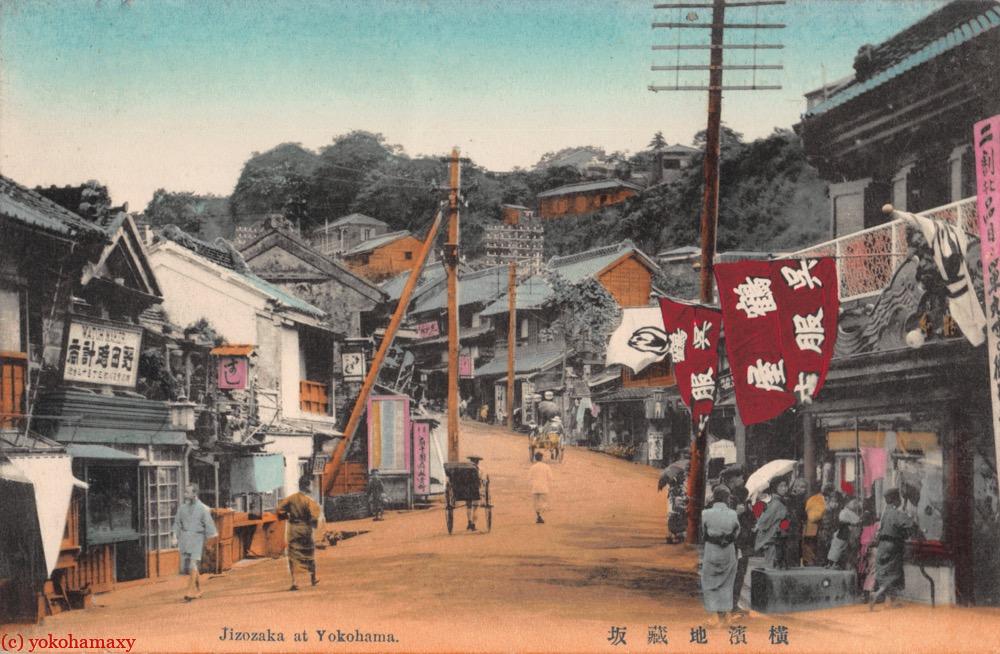

現在は、車橋を渡ると打越の切通しを抜け山元町、根岸へとつながるが、近世、近代は車橋を渡ると石川中村になり一旦下流に向かい地蔵坂が「本牧」と「横浜村」に出る分岐路だった。

<地蔵坂>

地形図で石川村付近を俯瞰すると、地蔵坂が本牧へと続く要路であることが分かる。近世に交通量が増え、道を拡張する工事の際に土の中から地蔵が掘り出され坂の名が地蔵坂となったと伝わっている。現在は関東大震災でこの地蔵尊も崩れてしまったが、戦後地元の有志によって亀の橋袂に新たに地蔵尊を建立された。この地蔵尊は入海に身投げした女人伝説による<濡れ地蔵>の異名もあるが、伝説となるこの地の役割を示した結果だろう。

<水運の町>

石川町がかつて水運の要の地であったと聞くと驚く人が大半かもしれない。

石川町に関する歴史資料を調べ始めると、この街の川岸がかつて水運の要であった片鱗を感じとることができる。

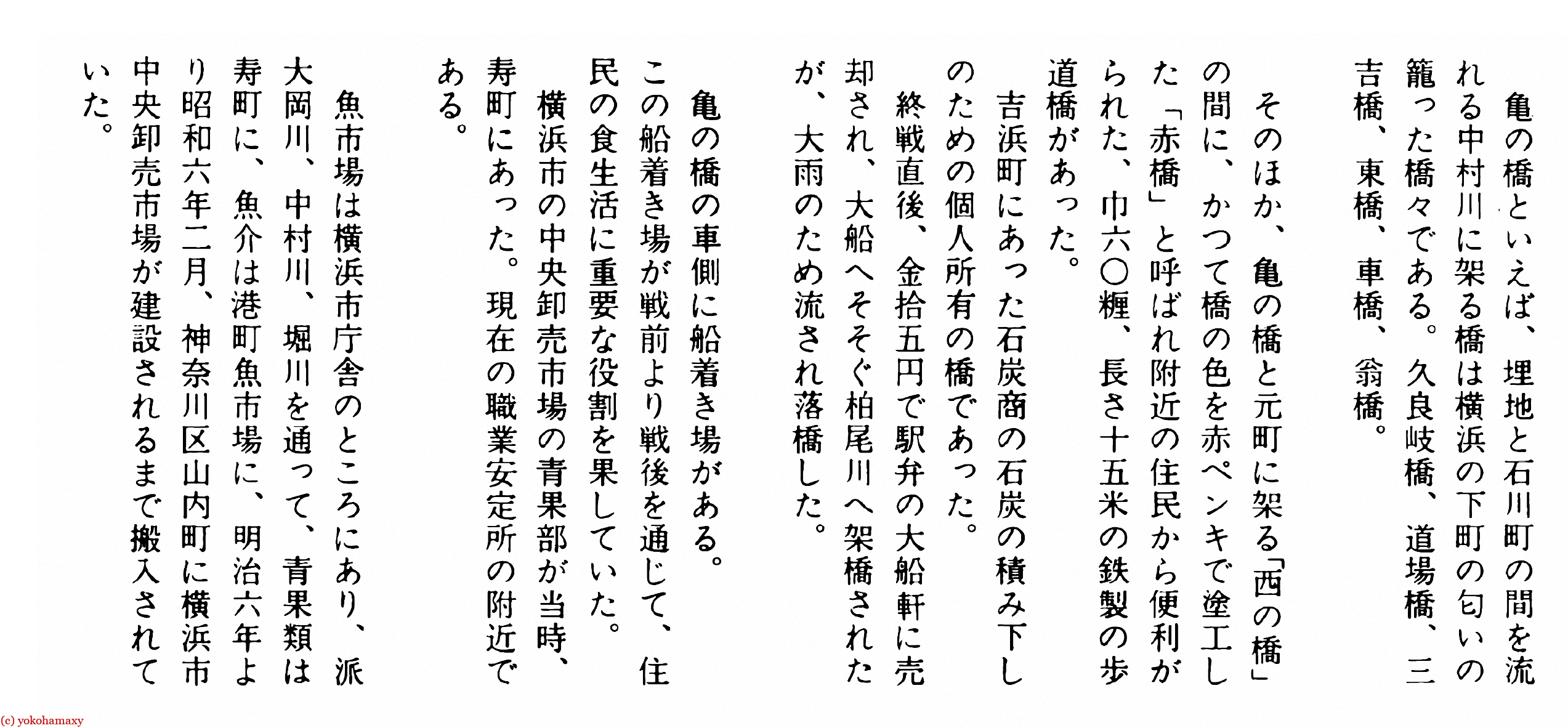

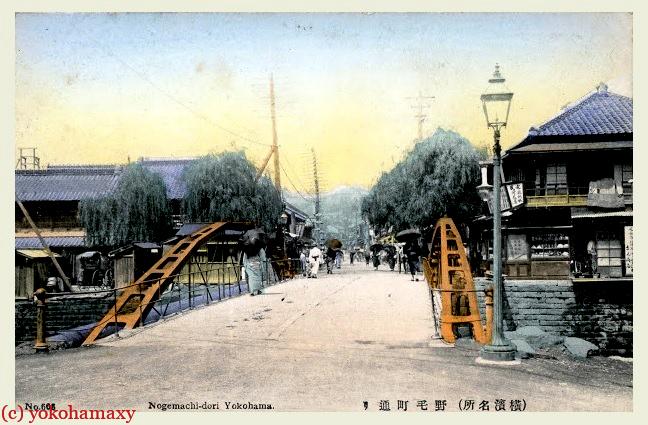

ここに示す西ノ橋から中村川上流方向の風景、一見亀ノ橋と判断しがちだが西ノ橋左岸際から亀ノ橋を見ることはできない。ではこの橋は?ということになる。実はこの橋の存在から様々な謎解きが生まれ出た。

「謎の橋」戦後の資料では「赤橋」と呼ばれていたことが判る。

明治から昭和にかけ、この位置に架けられては消えた「橋」の存在を確認することができる。中村川対岸吉浜町には幕末から明治期には「横濱製鉄所」があり、大正期からは戦後まで掖済会病院が開業していた(現在は山田町)。

この謎の橋は派大岡川のある運河時代だからこそ利用度が高かった。

絵葉書を拡大するとここに、川岸の荷捌き場が写っている。

中区史に

「中村川の川沿い石川町から中村町方面にかけては、港や埋地方面に働く人々が多く居住地とした、石川町一帯は人口が増え町が大きくなり、そこには規模は小さいが、多種類の日常生活を売る商売が発生していった。このことは外国人を相手として商売する元町とは対照的であった。すでに石川は明治六年には街並みがととのった所として、石川町と命名されていたが、こうして町が充実していった」

「中村川や堀川などの川は、港から直接内陸に物資を運ぶことができ、埋地の問屋筋へ、さらには八幡橋方面へと」

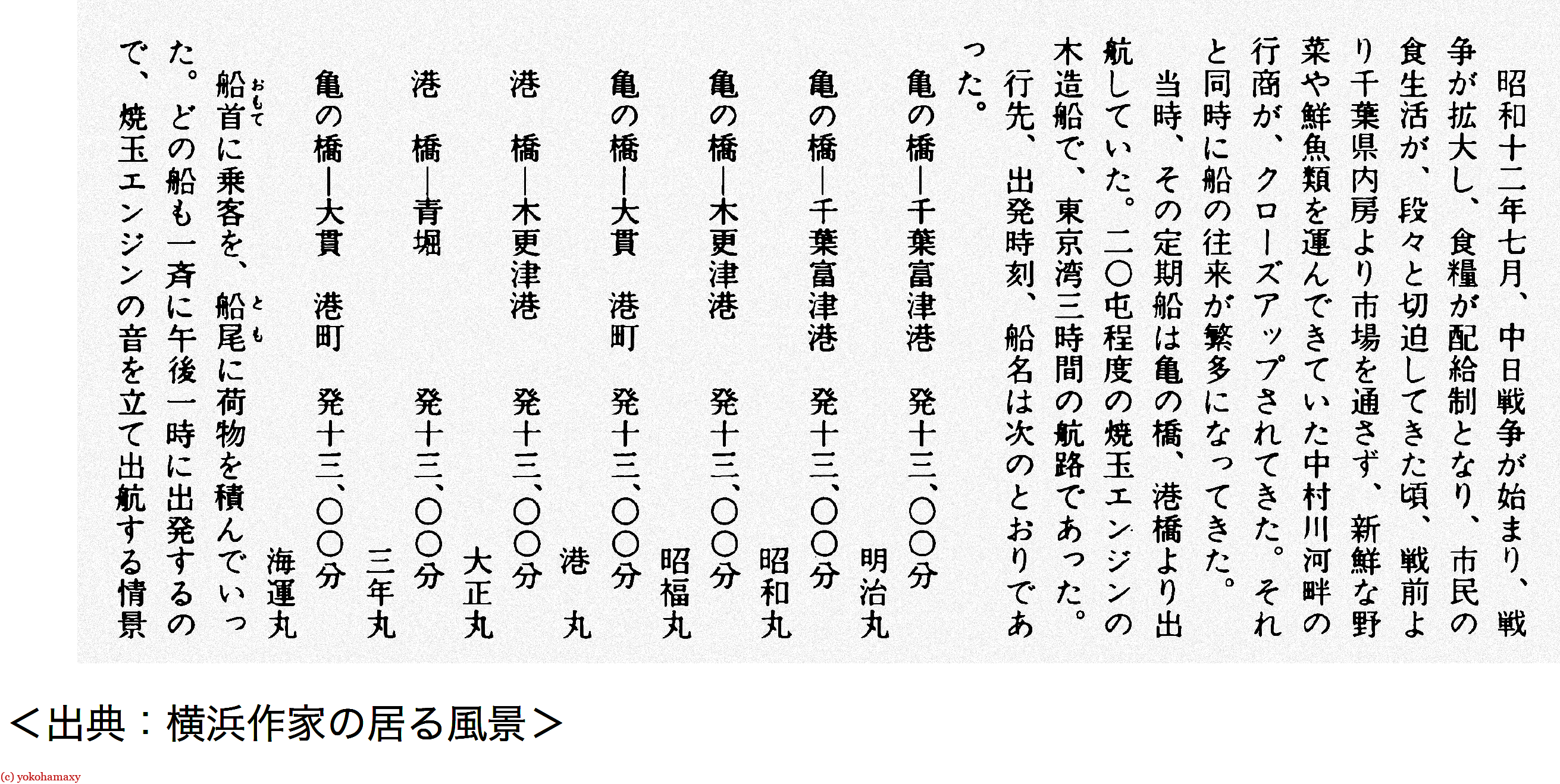

石川町と千葉県富津市の港と定期航路があった昭和まで記録も残っている。

<亀の橋 下流に船着き場を確認できる>

かつてこの船に乗って多くの女性行商が行李を担ぎ石川町に降り立った。中にはこの地に生活拠点を求めた方もいる。石川町と房総千葉とのつながりも深いものがある。

このように、石川町は運河を巡り関内外から房総千葉まで水運というキーワードのエピソードが誕生した町だ。

近い将来、この石川町に動力船が使える桟橋ができると聞く。

江戸期から続いた水運の町の復活となるのか?変わりゆく石川町に注目したい。

【吉田町物語】吉田町清水組

【吉田町物語】KEY木村商店

開港直前に横浜道が貫通し、開港場を目指した多くの人々は、関内を目前にして一休みしたり、身支度を整えたりしたのかもしれません。開港から10年という激動の時を経て、時代が明治となり、野毛浦地先を埋め立てたところに鉄道が敷設されたことで吉田町はさらに賑わいを見せていきます。

明治から大正にかけて

この短くも活気あふれた<吉田町>界隈を経て大きく育っていった企業群があります。

吉田町と関係の深い大手企業といえば、

清水組(清水建設)

キーコーヒー

二社をあげることができます。 今回は、木村商会、後のキーコーヒーを紹介します。

【キーコーヒー株式会社】

年商:640億円(2020年3月)

従業員:1,176 名(連結) / 824 名(単独)

東京証券取引所1部に上場しているコーヒー業界国内最大手です。

本社所在地:東京都港区西新橋二丁目

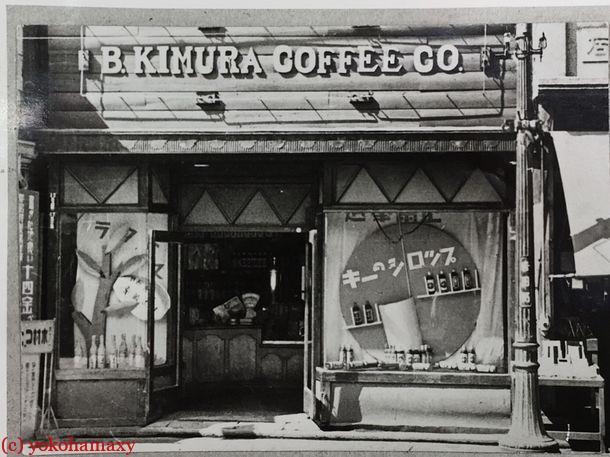

1920年(大正9年)伝説の珈琲店カフエ・パウリスタ横浜店に勤めていた木村文次が各国産コーヒー焙煎加工卸および食料品の販売を、創業の地横浜市中区福富町で「木村商店」を開業します。

木村の勤めていた伝説の「カフエ・パウリスタ」は当時盛んに行われた移民と大きく関わっていました。日本人のブラジル移民をいち早く手がけた”水野龍”が、現在で言うところのアンテナショップ的なブラジル・サンパウロ州政府庁専属ブラジル珈琲発売所「カフェーパウリスタ」を設立し、ブラジル移民の経済支援として日本へのコーヒー輸出振興事業を起こします。

「カフエ・パウリスタ」は東京を中心に出店され、日本にカフェ文化を伝える重要な役割を担いました。

https://www.paulista.co.jp/paulista/

ここでコーヒー文化と出会った木村文次「木村商店」は福富町から、相生町次いで住吉町へと店を移転し事業を拡大していきます。社史によると開業の翌年、最初のヒット商品となる「コーヒーシロップ」の製造・販売を開始します。

ワインの普及と同様、<辛口>文化の無かった日本では甘い飲料が好みとなったので、コーヒーもブラックではなく<甘味>を加えることで広がっていった歴史があります。

1922年(大正11年)に木村文次は結婚。遠縁の柴田家に婿入し、柴田文次と改名し新婚生活をスタートしますが

1923年(大正12年)9月1日の関東大地震で被災し、妻子を含め親類縁者を失ってしまいました。

文次は傷心の中でも諦めることなく

9月10日に店を<吉田町>に移転して再起、復活を図ります。移転先は具体的にわかりませんが、

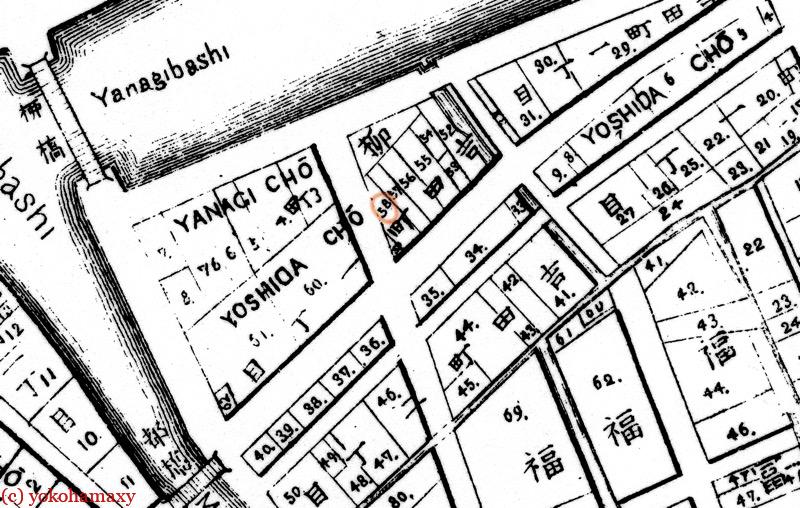

1930年(昭和5年)の資料には「木村コーヒー店」※吉田町58とありますので、位置は図の位置と思われます。

※1928年(昭和3年)屋号を『木村商店』から『木村コーヒー店』へと改称。

1946年(昭和21年)本社機能を横浜から、東京支店(東京都港区芝田村町四丁目8番地)へ移すまで横浜吉田町が「木村コーヒー店」本店でした。

横浜生まれ、吉田町で育ったキーコーヒー本社が再び横浜に戻ってくることを夢見て 簡単ですが紹介を終わります。

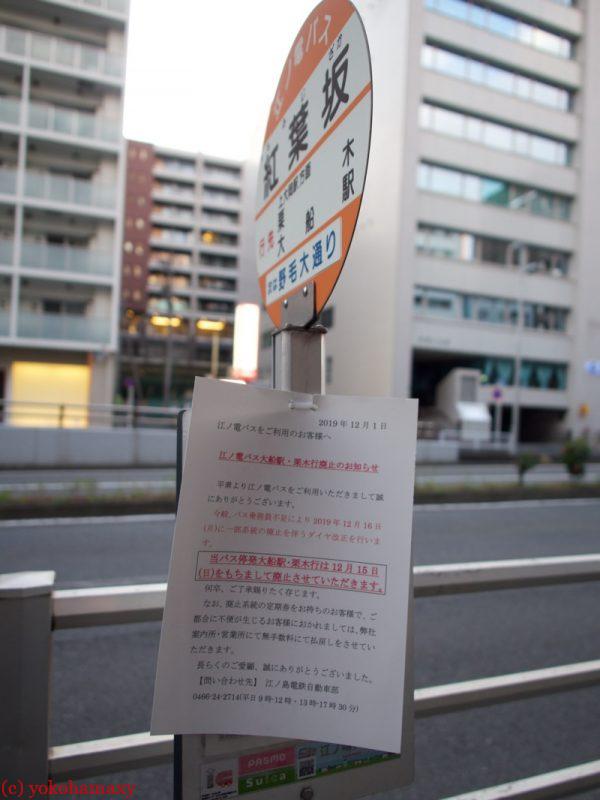

【バス物語】江ノ電バスラストラン

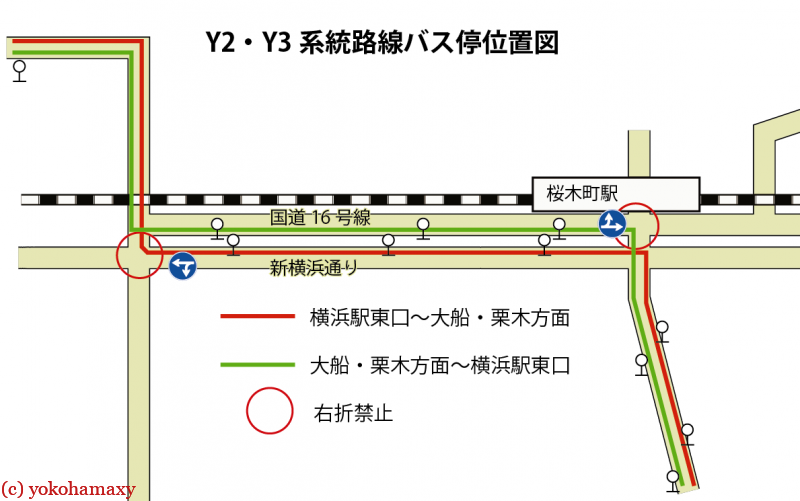

江ノ電バス横浜の2系統路線が廃止されるラストランの日だった。

栗木から横浜までのY3系統

江ノ電の分類ではY16・Y17となっているが、表示はY2Y3。

「神奈川バスルート案内」では23系統・42系統と表記。

なんともわかりにくいバス系統が不思議な番号で綴られている。 横浜市内には市営、神奈中、臨港、東急、京急、小田急、相鉄、大新東、横浜交通開発、富士バスそして江ノ電など11社が路線を持っている。世界最大級と云われているバス会社神奈中を筆頭に、それぞれ<なわばり>みたいなエリアがある。横浜江ノ電は、戸塚駅より西に系統網を持っているが、際立っていたのが<Y2Y3系統>だった。

Y2・3系統は、終着点を「横浜駅東口」に設定している。つまり江ノ電の本拠地に近い地点から「下り」ルートが設定されている路線で、江ノ電が明治期の創設前に目指した鎌倉から黄金町までの路線に重なっている伝統?路線だったようだ。

江之島電氣鐵道、横浜電気株式会社(買収)の時代もあった。

江ノ島電気鉄道、東京横浜電気鉄道(傘下)、江ノ島鎌倉観光など目まぐるしく経営環境が変わった鉄道事業者である。

戦前の一時期神奈中バス(大東急時代)に経営を全面的に手渡したが戦後復活時にバス部門を取り戻し、江ノ電エリアから遠く離れたこの路線も取り戻した伝統あるものであった。 今回、2019年(令和元年)12月15日をもって

「大船〜横浜」という横浜市内最長クラスの路線が廃止されてしまった。過去に二度利用したことがあるが、平日午後利用客も多かった記憶がある。

もう一つの派生路線<栗木〜横浜駅>は数回利用したことがある。これも赤字路線とは思えない。 廃線理由は「運転手不足」という実に悲しい事態だった。運転手不足はこの10年、バス業界に吹き荒れた嵐だった。全国的な人手不足の中、神奈中・市営・京急などが集中するエリアで、江ノ電は今考えれば孤軍奮闘していたのかもしれない。 このY2・Y3路線の横浜・野毛大通り間のルートが不思議な経路を持っている点でマニア的にはとても面白い。

これが無くなってしまったことはとても残念だ。 (上下分離路線)

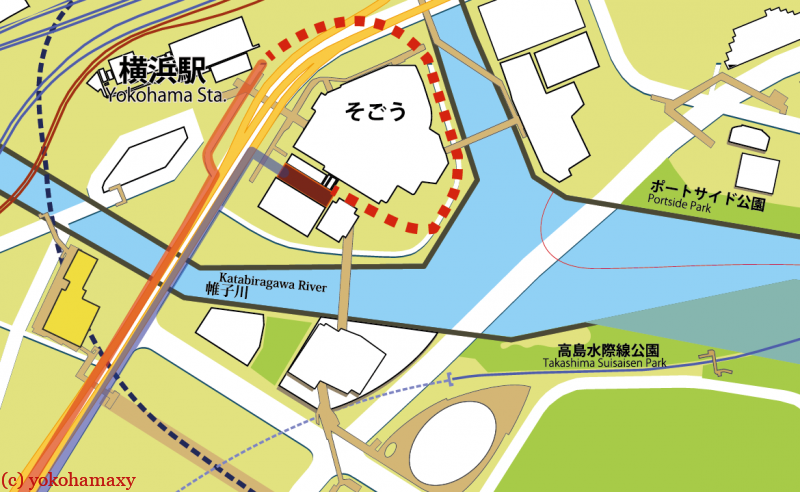

横浜駅〜日ノ出町駅前までの路線について特記しておく。

<ルート>

■下りルート

〜日ノ出町駅前〜野毛町〜野毛大通り〜紅葉坂〜雪見橋〜花咲町〜高島町※〜横浜駅改札口前※〜横浜駅東口

※横浜駅東口行き方向のみ停車。

この印のある3停留所のみ江ノ電バスは別ルートを走ります。

横浜駅(東口)〜高島町〜花咲町〜雪見橋〜紅葉坂〜野毛大通り〜野毛町〜日ノ出町駅前〜<以下省略> 横浜駅東口、桜木町駅間のバスルートは上下線が別れているのが特徴です。

理由は桜木町駅前の交差点にあります。

ここは、国道16号線と、山下長津田線(新横浜通り)が並行している区間で、国道16号線が右折禁止のため並行する山下長津田線(新横浜通り)をバイパス道として使い、右折できるためです。

ラストランの日、バスファンが多く乗り合わせる中、

日頃利用されているお年寄りがガラケイを出し記念撮影をしている姿が印象深かった。

「残念ね。20年利用していたのにね。今日はお休みなんだけど、最後に乗りたいから来ました。」と語っていました。

運転手不足で廃線しなければならないほど悔しいことはないでしょう。

【占領の風景】関外飛行場

2009年ごろ「空港の街」という飛行場サイトもできていましたがマイナーでした。このタイトルはいささかオーバーだとは思いますが、意外性からも面白い内容になっています。ただ情報量としては残念無念、少なすぎます。さらなる継続を期待したのですが。

(URLは文末に掲載)

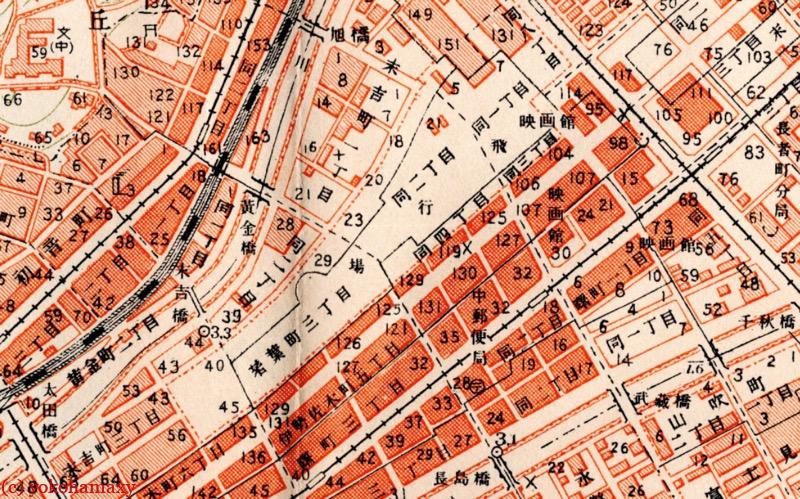

1945年(昭和20年)9月、終戦直後接収が始まったと同時に米軍は横浜の繁華街に飛行場を整備します。

カナコロ「戦災復興の記憶〈8〉飛行場」

https://www.kanaloco.jp/article/entry-64012.html

ここに貴重な写真が掲載されています。1950年(昭和25年)ごろに撮影されたものとあり、接収解除は二年後の1952年でした。

この写真から接収当時の様子が良く判ります。飛行場脇に被災し関外がほぼ焦土化した伊勢佐木4丁目から5丁目のバラックが建っている風景が確認できます。 今回、この神奈川新聞は何故この時期に「飛行場」敷地を撮影したのだろう?と思い巡らしていたところ

そういえば、

当「XY通信」でも初期に取り上げたことを思い出してみると

「暦で語る今日の横浜【9月10日】市長と飛行場」

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=75

で後半ちょっと紹介していました。

これも1950年(昭和25年)9月10日の新聞記事から辿ったものです。

偶然にも1950年

「“伊勢佐木町飛行場”跡広場で横浜の「港湾勤労者スポーツ大会」開催。」の記事から手繰り寄せたものですが、

この時期には飛行場跡地が地元に開放され、地域のイベントが開催されていたことが判ります。

実質飛行場機能は「間門」の海岸線に移設されました。

ここに紹介する風景は、この若葉町飛行場整備中のものと思われます。右手に勤労動員なのか、多くの人が集まっています。

飛行機も確認できます。

1948年(昭和23年)修正の1万分の1地図と比較しても、まだ周辺が未整備状況を確認できます。

地図情報や接収資料からこの写真は1945年秋から1947年(昭和22年)

ごろと推測しました。

横浜市内にはかつて航空機離発着に関係する施設がいくつかありました。他の横浜市内飛行場に関して簡単に紹介します。

<富岡水上飛行場>

現在金沢区にある富岡総合公園一帯周辺に横浜海軍航空隊の施設が整備されていたもので飛行艇の(海を使った)離発着が行われていましたが滑走路は無かったようです。

1936年(昭和11年)に開設され終戦まで使用されました。

その後接収、解除という歴史をたどり、公園や警察・民間施設となっています。

広さ:約21,9200平方m <大日本航空横浜水上飛行場>

ここも富岡同様飛行艇用の施設がありました。戦前には南方(パラオ)への定期便も運行されていた時期もあり、戦後米軍に接収、解除という歴史を歩みました。

所在地:磯子区鳳町あたりから中区千鳥町

(当時は、横浜市八幡町海岸)

195,162平方m

1945年(昭和20年)9月25日〜

1955年(昭和30年)3月11日接収開始1960年(昭和35年)6月30日接収完了。

発動機4基、翼長40メートル、「綾波」「磯波」「黒潮」「白雲」など海や空にちなんだ愛称の優美な巨人機で、サイパンまで10時間、パラオまではさらに7時間かかりました。客席は18あり運賃はサイパンまで235円で東京・大阪間の7倍でした。戦時中は人員と機材すべてが海軍に徴用され南方の島々との連絡や人員・物資の輸送の任務にあたりました。

昭和17年には世界最優秀機の名も高い2式大艇 が登場しましたが、全備重量24.5トンの日本最大の新鋭機で乗員以外に26~64人も収容でき、離着水時には家々の屋根をかすめて轟音を響かせました。

97式大艇の最終飛行は終戦後昭和20年(1945)9月の台湾向け紙幣の輸送で、2式大艇は同じ年11月にアメリカへ試験機として引き渡すため香川県の託間基地からここに飛来したのが最後です。

根岸には飛行艇の乗員や空港関係者が大勢下宿し子供たちに南方の珍しい果物の味を運んでくれました。鳳町の名は巨大な翼にちなみ未来に羽ばたくようにという意味でつけられたそうです。 」

※中区史 <間門飛行場>

前述の関外若葉町にあった軽飛行場が海岸線に移設され一時期飛行場として開設されました。 関連サイト

「空港の街」

http://isezakiwakaba.hama1.jp/e28216.html

No.420 3月10日(日)横浜三塔に思う

今日は、横浜三塔の日です。

ベイエリアでは様々なイベントが繰り広げられます。

2007年から、

毎年3月10日を三塔との語呂合わせで「横浜三塔の日」としました。

|

| 2002年頃の三塔 |

(三塔は)

■横浜市開港記念会館「ジャックの塔」

竣 工 1917年(大正 6年)

塔の高さ – 36m

■神奈川県庁本庁舎「キングの塔」

竣 工 1928年(昭和3年)

塔の高さ – 49m

■横浜税関「クイーンの塔」

竣 工 1934年(昭和9年)

塔の高さ – 51m

昭和初期横浜港から見える三つの塔は「キング」「クイーン」「ジャック」と呼ぶようになりました。入港の際、外国船船員は、この塔を見て航海の安全を感謝し

出港の時は、これからの航海の安全を願ったといいます。

その後、時間が現代になるまで、三塔は戦災を生き残り静かにそれぞれの役割を担ってきました。

一部の人が

「三塔が一望できる場所があるの知っている?」

と囁くようになり、三塔を一望できるスポットが注目を浴びました。

さらにこのスポットをすべてまわると願いがかなうということでイベントが始まります。

No.70 3月10日 310

2012年には

http://www.osanbashi.com/santou/index.html

2013年には

http://cgi.city.yokohama.lg.jp/common/event2/event_detail.html?id=38559

〜三塔を知ろう・語ろう・楽しもう!〜

(提案です)

以前、東京に四代暮らす友人から指摘を受けました。

「3月10日を江戸っ子は喜べない。」

この日は「東京大空襲の日」だからです。

5月29日には横浜も空襲が行われ、

「横浜大空襲」で横浜は焦土化します。

そしてさらに311は震災の日となりました。

これらの記憶に少し寄り添っていく310にシフトしてはどうでしょうか。

だから 三塔の日を無くすというのではなく

三塔が

「震災復興を見続けてきた歴史的建造物」と呼ばれているように

また今回も横浜市中区が掲げているように

絆を基本に

「三塔絆の日」

良いネーミングは思い当たりませんが、今後

新しい意味合いを抱合しながら今日のこの日を

楽しんでいくのはいかがでしょうか?

(国際都市 横浜の要)

この三塔にはそれぞれ歴史的役割を担ってきました。

■横浜税関「クイーンの塔」

三塔の中で最も海(港)に近く、日本の国際化の道先案内人として重要な役割を担ってきました。

■神奈川県庁本庁舎「キングの塔」

開港場「横浜」の行政を司り、居留地を舞台に国際都市の要となってきました。

■横浜市開港記念会館「ジャックの塔」

現存する塔の中では最も歴史があるものです。

関東大震災も経て現在に至ります。

この「横浜市開港記念会館」は、まさに横浜を舞台とした市民の言論の発信基地でした。

三塔は「国際都市 横浜の要」の役割を担ってきました。

しかも、焦土化した横浜大空襲にも生き残り、戦後横浜復興のシンボルともなったランドマークでした。

例えば

■横浜税関「クイーンの塔」には安寧を

■神奈川県庁本庁舎「キングの塔」には再生を

■横浜市開港記念会館「ジャックの塔」には希望

といった意味合いを重ね合わせていくことができると思います。

ここに横浜マリンタワー、横浜ランドマークタワーを加え

5塔物語へと拡大していくことも可能なのではないでしょうか?

横浜は復興 再生の街です。

(余談)

今年は 崎陽軒の「三塔弁当」がありません。残念です。

No.362 12月27日(木)彼も我も公園に集う

年も押し迫って参りました。

2012年も残すところ5日となりました。2013年は異なる切り口でいくと宣言しておきながら、なんとかなるだろうと準備していません。

2013年はかなりドキドキハラハラの毎日でした。

2014年は少しじっくり系でいきたいところです。

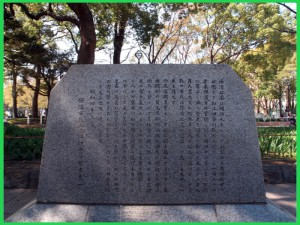

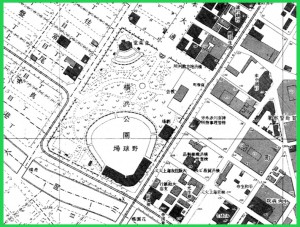

さて、1909年(明治42年)12月27日の今日は横浜市(彼我)公園のクリケットグランドの撤去が決定し全管理権が横浜市に移管した日です。

名称も正式に現在まで使用されている「横浜公園」と改称されました。

※市民解放は翌日の12月28日に行われました。

|

| 読みにくいのですが、この日の事を記した碑です |

現在横浜には、市の管理する公園が2,600ありますが、その殆どが昭和後期に整備されたものです。戦前、横浜市の公園は19しかありませんでした。

明治期には二つ。

1876年(明治9年)開園した「彼我公園(横浜公園)」と、1900年(明治33年)に公開された「山手公園」です。山手公園は1870年(明治3年)6月4日に居留民によって作られましたが、当初は外国人専用でした。「彼我公園(横浜公園)」は日本最初の近代公園と言われています。(日比谷公園と争っていますが)

No.120 4月29日 庭球が似合う街

大正期にも公園は二つしか整備されませんでした。

井伊家によって寄付された「掃部山公園(かもんやまこうえん)」と震災復興で整備された「野毛山公園」です。

|

| 掃部山 |

日本の明治以降の近代公園の多くが「城趾」「武家屋敷の跡地」「寺の敷地」等を利用して整備されましたが、横浜にはまとまった土地が少なかったこともあり公園整備が遅れます。

ある外国人と横浜市の幹部の会話(ジョーク)に

「横浜には市が整備している公園が足りないのでは?」

「いえ、横浜には三渓園という民間の公園が整備されていますから」

と言われるくらい公園が少ない街でした。

(横浜に始まる近代公園)

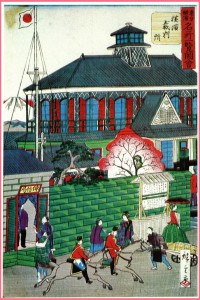

開港時に欧米人が驚いた日本の技術力が幾つかありますが、中でも「造園」技術は世界的レベルと評価されました。この技術を遺憾なく発揮したのが「彼我公園」(横浜公園)です。

日本には江戸時代から町民文化として安定した園芸趣味があり、武士は勿論町民レベルまで秀逸な庭園が整備され産業が根付いていたからです。

欧米との決定的な違いは、パブリック(パーク)ではなくプライベート(ガーデン)として「造園技術」が成熟して来たという点です。

といっても、欧米でも公園は19世紀に始まった文化ですから日本とさほど差があったわけではありません。

|

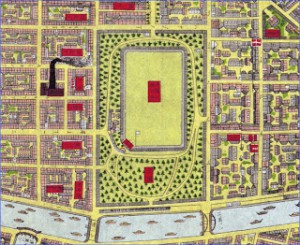

| 昭和初期の横浜公園 |

彼我公園=横浜公園の整備は、日本造園界にとって記念すべき腕の見せ所だったと言えるでしょう。

1864年12月19日(元治元年11月21日)に取り交わされた「横浜居留地覚書」を元に、豚屋火事→「慶応の大火」(1866年11月26日)で焼失した港崎遊郭を整備し公園にしろというものでした。

「外国並みに日本彼我にて用ふべき公けの遊園」(レクリエーション施設)の要求が彼我公園誕生の起源となります。

この彼我公園は居留地外国人のリクエストで造ることになった訳ですが、国によってリクエストの内容にカルチャーギャップが出てきました。

日本政府(神奈川県)は

「元来外国人遊覧之為取設候事故此方於而者造営模様不案内」

として設計は外国人にまかせることにします。

そこで設計は横浜のインフラ計画を担った英国人技術者のブラントンが行い、日本が作ることになります。

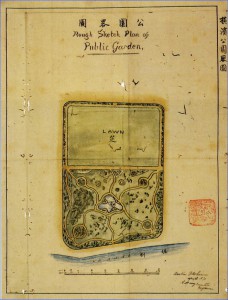

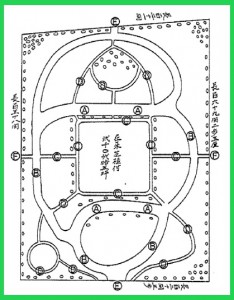

|

| 設計案 |

|

| 設計案 |

先に完成した「山手公園」は、居留民の資金と奉仕団で整備されていますから、日本の職人技術がこの「彼我公園」で初めて発揮されることになります。

案の定、彼我の(彼ら)の意見はまとまりません。特に英米が対立します。イギリスはクリケット場を導入しようとしますが、アメリカはクリケットは彼らの都合だといって(政治的に)反対します。

結局、条件付きでクリケット場は造られることになりますが当初の設計図から大きく変わったようです。

直線的デザインから日本庭園を活かした庭園デザインが随所に取り入れられます。(予算の関係だった?)しっかり運動場(クリケットのできるグラウンド)も組み込まれます。

1868年から現在まで続く名門スポーツクラブ(YCC→YC&AC)はこの横浜公園クリケット場がホームグラウンドでした。

|

| YC&ACロゴ |

http://www.ycac.or.jp

日本側は、予算をできるだけ減らしたいので作りやすい構造を依頼します。当時の図面のやり取りから、造成当事者の神奈川県と予算管理の大蔵省、設計者ブラントンの苦労が透けて見えます。

|

| 明治25年ごろ |

今も昔も変わりませんね。

(関連ブログ)

No.78 3月18日 横浜公園に野球場完成

No.286 10月12日(金)初の空中PR横浜で

No.95 4月4日 横浜DeNAベイスターズの本拠地「ハマスタ」開幕

No.332 11月27日(火)おやかた、濱で一振り。

(余談)

横浜球場の横にある「噴水」ですが、高さ2.8m

現在三代目で昭和初期に完成、80年の歴史があります。

因みに二代目は1909年(明治42年)横浜市に管理権が移った最初の整備で造られました。

(余談2)

街歩きに公園探索は欠かせません。

公園には街の表情があり、歴史があります。

元々どのような場所だったのか?

造られる経緯、レイアウトにまで思いを馳せるのも楽しいものです。

現在「歴史公園」という分類があり、全国に250あります。定義が今ひとつ判りませんが街歩きの参考になります。

横浜市には5カ所歴史公園が選定されています。

1横浜公園

2山手一帯(元町公園、港の見える丘公園、山手イタリア山庭園、山手公園)

3根岸森林公園

4山下公園

5大塚歳勝土公園

http://ja.wikipedia.org/wiki/歴史公園

(余談3)

横浜市内で広い公園ランキングは?

第一位

金沢自然公園

577,593平米(昭和57年3月17日開園)

第二位

横浜動物の森公園(ズーラシア)

541,132平米(平成14年7月25日開園)

第三位

新横浜公園(日産スタジアム一帯)

501,667平米(平成10年3月1日開園)

第四位

海の公園

470,155平米(昭和63年7月2日開園)

第五位

こども自然公園

464,118平米(昭和47年6月5日開園)

■因みに一番小さな公園は?

鶴ケ峰まちかど広場

鶴ケ峰二丁目21−12

65平米(平成7年3月24日開園)

No.339 12月4日 (火)「横浜から神奈川」へ ????

2012年(平成24年)12月4日(火)に横浜弁護士会は臨時総会を開き、

半世紀の懸案事項を投票で決めることになりました。

(結果)→否決されました。

この懸案事項というのは

「横浜から神奈川」への名称変更についてです。

|

| 弁護士会が入るビルと横浜地裁 |

「横浜弁護士会」は神奈川県内の弁護士が所属する団体です。

「横浜弁護士会」は明治以来使い続けてきた「横浜弁護士会」を「神奈川弁護士会」に変更するかどうか?

今日の臨時総会で決議し、

投票の結果、「神奈川弁護士会」の名称変更議案は否決されました。

12月4日午前11時に行われた臨時総会の名称変更に関する投票は

総数1,083の内 賛成684票、反対380票、棄権19票。

(可決には3分の2の同意が必要)

市外の弁護士は450名位?(記事から換算)だと市内の弁護士でも賛成に回ったってことですね。

これで仙台(伊達)・金沢(前田)も変更せず!かな?

従前の「横浜弁護士会」→に決まりました。

この名称は、1893年(明治26年)から使われている歴史ある名称で明治以来戦後1949年の弁護士法全面改正まで地方裁判所の名に合わせて使われていました。

転機となったのが

1949年(昭和24年)制定の弁護士法で

弁護士会の制度(名称)の自由が認められたことに端を発します。

その結果下記の一覧からも明らかなように、

都市名ではなく県名を表するのが“主流”となりました。

現在は、

横浜の他「仙台」「金沢」の弁護会だけが都市名を名乗っています。

「横浜弁護士会」では過去2度名称変更が提案され成立しませんでした。

今回で3度目の“投票”となりました。

全国の流れに沿う必要も感じませんが、

市外の弁護士にとっては「神奈川」が良いのかもしれません。

「弁護士会」所属の多数は横浜市内で仕事をしていますが、今回の総会で「神奈川弁護士会」になるのではないかと予測されていました。

http://www.yokoben.or.jp もkanabenに?

結果は強しYOKOHAMA

【地方裁判所の名称】

全国の地方裁判所名と県名が異なる所を一覧化しました。

盛岡地方裁判所→岩手県→岩手弁護士会

水戸地方裁判所→茨城県→茨城県弁護士会

宇都宮地方裁判所→栃木県→栃木県弁護士会

前橋地方裁判所→群馬県→群馬弁護士会

甲府地方裁判所→山梨県→山梨県弁護士会

名古屋地方裁判所→愛知県→愛知県弁護士会

津地方裁判所→三重県→三重弁護士会

神戸地方裁判所→兵庫県→兵庫県弁護士会

大津地方裁判所→滋賀県→滋賀弁護士会

松江地方裁判所→島根県→島根県弁護士会

高松地方裁判所→香川県→香川県弁護士会

松山地方裁判所→愛媛県→愛媛弁護士会

那覇地方裁判所→沖縄県→沖縄弁護士会

仙台地方裁判所→宮城県→※仙台弁護士会

金沢地方裁判所→石川県→※金沢弁護士会

横浜地方裁判所→神奈川県→※横浜弁護士会

弁護士会の単位は、「地方裁判所の管轄区域」ごとに設立するのが原則で、

47都道府県庁所在地と

函館・旭川・釧路の各地方裁判所に対応して設けられているそうです。

地裁の名称変更の議論は出ているのでしょうか?

こちらは法務省の管轄なので、政治家の仕事ですかね?

(代言人組合)

明治時代、法整備が進む中

現在の弁護士にあたる“代言人”が登場します。

初期は資格制度が無かったので自由に名乗ることも営業することもできた職業でした。

この当時の代言人の評判はかなり酷いもので、「品位」のかけらも無いほど酷評されたケースも多かったようです。

1876年(明治9年)に「代言人規則」が制定され資格制度になりますが、

悪徳?代言人の評判は向上しませんでした。

|

| 創設当初の横浜裁判所 |

実は資格制度の前に横浜地域には約100人の代言人がいましたが、

(試験を受けるものが出なかったため)

資格試験に合格したのがわずか一名でした。

彼の名は植木綱二郎といって横浜の有資格代言人第一号です。

これでは法制度が成り立たず「無免許代言人」が共存する状態がしばらく続き評判も一向に上がらなかったという訳です。

1880年(明治13年)に法律で代言人組合の設立が義務づけられ

横浜にも「横浜代言人組合」が

この年の6月27日に成立します。

これが「横浜弁護士会」の始まりです。

横浜は「居留地」を抱える街でしたから、外国人との裁判も多く全国でもかなり切磋琢磨され優秀な“弁護士”が多く輩出する街でした。

マリアルス事件

No.257 9月13日(水)司法とアジアの独立

ノルマントン号事件

No.29810月24日(水)法廷は横浜へ

No.29010月16日(火)文士の大家さんは法律家

No.263 9月19日(水)都市型トライアスロンは横浜で

国際大会、世界選手権を日本(横浜)で

開催するにはいろいろあるんだろうな?

事情はよくわかりませんが、

トライアスロン世界選手権が2011年(平成23年)311の影響で延期になり、

2011年(平成23年)9月18日(日)と19日(祝・月)に

「2011トライアスロン世界選手権シリーズ横浜大会」が

非公式大会ですが開催され、2012年(平成24年)の正式大会につながりました。

2013年トライアスロン世界選手権シリーズ横浜大会は

5月11日・12日

2014年トライアスロン世界選手権シリーズ横浜大会は

5月17日・18日

http://yokohamatriathlon.jp/wcs/

トライアスロンとは、

水泳・自転車ロードレース・長距離走の3種目を、この順番で連続して行う耐久競技のことで、1974年9月25日にアメリカで初めて世界大会が開催された比較的新しいスポーツです。

1989年に国際トライアスロン連合(ITU)が設立し、国際大会が制度化しました。

世界トライアスロン選手権は2008年まで、年一回の世界大会でワールドチャンピオンが決定していました。

2009年から、複数大会を行い成績に応じて与えられるポイントの合計で王者を決めるシリーズ制を導入します。原則として6大会の合計ポイント数上位の選手がグランドファイナルに出場でき、そこでの優勝者がワールドチャンピオンになります。

(2009年以降の大会)

2009年8月21日(金)〜23日(日)に横浜開港150周年記念事業の一環として「2009トライアスロン世界選手権シリーズ横浜大会」が開催されることが決り2009年の開港開国Y150に華を添える大会となりました。

2010年は中国がファイナル大会国となり、2011年日本開催が決定しました。

残念ながら

2011年5月14日、15日に開催予定だった「2011トライアスロン世界選手権シリーズ横浜大会」は、東日本大震災の影響で中止となります。

その後、ITU(国際トライアスロン連合)と調整の結果、2011年(平成23年)9月18日(日)、19日(祝・月)に横浜で特別開催することが決定します。

この大会はヨコハマ/ジャパン“ソリダリティ(連帯)”大会と位置づけられ、日本復興の契機となるような大会を目指し実施されます。

震災後、日本で行なわれた最大規模の国際競技大会となりスポーツ関係者はもちろん、多方面の関係者を勇気づけました。

http://www.youtube.com/watch?v=2EoxJ0_w0zM

■ITU世界トライアスロン選手権(ITU Triathlon World Championships)

トライアスロンの世界最高峰の大会のこと。国際トライアスロン連合が毎年開催している。1989年に初開催。2008年までは1大会で世界王者を決めていたが、2009年からは複数大会を行い成績に応じて与えられるポイントの合計で王者を決めるシリーズ制を導入した。原則として6大会の合計ポイント数上位の選手がグランドファイナルに進出できる。

■2012ITUトライアスロン世界選手権 開催日程

2011年

9月24日-25日Gijon スペイン

11月5日Henderson アメリカ

2012年

4月14日-15日Sydney オーストラリア

5月10日-12日San Diego アメリカ

5月26日-27日Madrid スペイン

6月23日-24日Kitzbühel オーストリア

7月21日-22日Hamburg ドイツ

8月25日-26日Stockholm スエーデン

9月29日-30日Yokohama 日本

ITUワールドトライアスロングランドファイナル

10月20日-22日Auckland ニュージーランド

横浜大会の市街地を走るコースは、

世界の大会のなかでもまれに見る大会で注目されています。

■YOKOHAMA TRIATHLON

http://yokohamatriathlon.jp

ボランティ応援も様々な分野で行われました。例えば

前回、地元の昭和大学横浜市北部病院から、医師2名・看護師4名・研修医3名がメディカルスタッフとして参加しました。

|

| 2012年コース |

2012年は29日・30日

29日(土)エリートの部

30日(日)エイジの部(オリンピックディスタンス・スプリントディスタンス)、リレーの部、パラトライアスロンの部

横浜市山下公園周辺特設会場(山下公園スタート・フィニッシュ)

http://yokohamatriathlon.jp/wcs/

http://yokohama.triathlon.org/jp/

■ITU世界選手権大会

http://www.jtu.or.jp