ホーム » 2012 (ページ 27)

年別アーカイブ: 2012

No.138 5月17日 「I’m A Superman」

横浜といえばジャズ。

この街にはジャズに因んだ多くのエピソードがあります。

もう一つ、横浜はブルースの街でもあります。

例えば野毛がジャズなら本牧はブルースが似合う街といえるでしょう。

本牧にほど近い新山下にあった「ブルース・カフェ」で、米国のギタリスト兼ボーカリスト、ジョニー・ギター・ワトソンさんが演奏中に倒れ1996年(平成8年)の今日、亡くなりました。

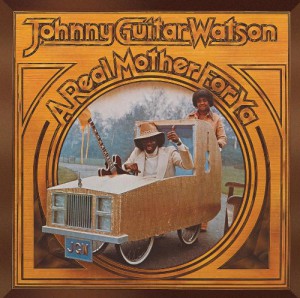

ジョニー・ギター・ワトソン

Johnny “Guitar” Watson

b. John Watson, Jr. (a.k.a. Young John Watson) 3rd February 1935, Houston, Texas, U.S.A.

d. 17th May 1996, Yokohama Blues Cafe, Yokohama, Japan.

彼の死は突然の雷のような知らせでした。

1986年に始まった現在も息長く続くブルース・フェスティバル

「ジャパン・ブルース&ソウル・カーニバル」10周年に来日していたツアーの中、

ワトソン横浜単独公演中のことでした。

この日、一曲目の演奏中に舞台上で倒れ、演出の一種かと誤解した観客もいたほどでしたが、いつまでも立ち上がらないので、主催者が救急車を呼び、横浜市大病院に運ばれましたがそのまま亡くなりました。

61歳でした。

ライブの冒頭彼が発した「I’m A Superman」が最後の言葉だったそうです。

来日の前年、グラミー賞にノミネートされ油がのりきっていたワトソン。

1996年、久々の来日を果たし横浜公演の翌日5月18日は東京の日比谷野外音楽堂の予定でしたが、多くのファンが急逝を知らないまま詰めかけ訃報に会場は騒然となりました。

デビュー当初はヤング・ジョニー・ワトソンと名乗っていましたが、1954年に上映された西部劇「Johnny Guitar」(大砂塵)をみて、ジョニー・ギター・ワトソンという芸名を思いつき、以後これを使用するようになりました。

※スターリング・ヘイドン、ジョーン・クロフォード主演

“Johnny Guitar” (1954)The Shadows

http://www.youtube.com/watch?v=J5Imdr7_6PQ&feature=fvwrel

「ゲイトマウス・ブラウン、T-ボーン・ウォーカーらテキサス系ブルースの流れを汲むサウンドを基調としながら、シンセサイザーやトーキング・モジュレーターを取り入れたファンクを展開するなど、大胆に新しいサウンド切り開いたことでも知られている。」

ちょっとファンキーなジョニーの ジョニーらしい 一曲

■Johnny “Guitar” Watson – Space Guitar

http://www.youtube.com/watch?v=tVsNlchp0GE

その他にも

■Johnny Guitar Watson – Mister Magic (1977年)

http://www.youtube.com/watch?v=MCBg0Yp4V6U&feature=related

■Johnny Guitar Watson – Gangster Of Love(1958年)

http://www.youtube.com/watch?v=Jk31242CnkU

■Johnny Guitar Watson – Ain’t That A Bitch

http://www.youtube.com/watch?v=yKtWMqW4ICM&feature=relmfu

■Johnny Guitar Watson – I Wonna Ta Ta You

http://www.youtube.com/watch?v=D0tF8LxpAKA

■Johnny ”Guitar” Watson – A Real Mother For Ya

http://www.youtube.com/watch?v=HMrd3YWeWDo&feature=related

※youtubeの宿命? 昨年2012年にこのブログを乗せたのがキッカケな訳

無いと思いますが 著作権で削除されてしまいました。

でも他にまだまだいろいろありますので リンク!

JOHNNY ‘GUITAR’ WATSON Those Lonely, Lonely Nights 1955

http://www.youtube.com/watch?v=PU_395aS26M

Johnny “Guitar” Watson - Ain’t Movin’

http://www.youtube.com/watch?v=-cCmrlk7bOo

Johnny Guitar Watson – Superman Lover

http://www.youtube.com/watch?v=3cbvx12PC_0

Johnny Guitar Watson – 1977 Concert on German TV Show

http://www.youtube.com/watch?v=tlgOVmLfNnU

johnny guitar watson – a real mother for ya

http://www.youtube.com/watch?v=IdTgyyUcAYQ

Johnny Guitar Watson – Space Guitar

http://www.youtube.com/watch?v=5gJg7_FgVTI

※またリンク切れになっていたらごめんなさい。

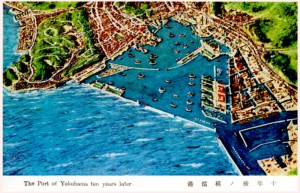

会場となった新山下の「ブルース・カフェ」(聘珍樓経営)も悲劇のライブハウスで、株式会社セガが運営するテーマパーク「ジョイポリス」一号店の一角に併設されましたが、立地が悪くジョイポリスとともに閉店しました。

何が悲劇かというと、予定していた「みなとみらい線」の開業が大幅に遅れたことです。

当時、神奈川新聞の大スクープ記事で計画が明らかになり、野毛の街を巻き込んだ大騒動になりました。

計画では1995年(平成7年)の開業を目指すとされましたが、一時1999年(平成11年)に変更され最終的に開通したのは2004年でした。10年の遅れが「ジョイポリス」そして「マイカル」の挫折につながります。

ジャズの街野毛の反対で大騒動になった新線に期待したブルースの街までもが翻弄されるとは 歴史の皮肉としか言いようがありません。

■ジャパン・ブルース&ソウル・カーニバル2012

2012年5月26日(土)27日(日)

16:00開場 17:00開演

会場:Zepp DiverCity Tokyo

出演:

Johnny Winter(ジョニー・ウィンター)

Sonny Landreth(サニー・ランドレス)

近藤房之助

http://www.mandicompany.co.jp/

2013年以降 開催内容も縮小しつつあるようですが

どうでしょう!?

横浜でもブルースの拠点 あっても良いのでは?

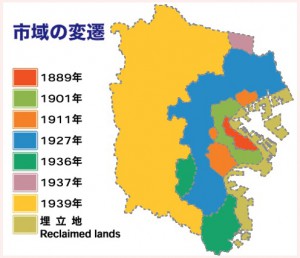

No.136 5月15日 フルライン金沢区

横浜18区を折をみて紹介していきます。

今日が区創設日の金沢区を紹介します。

横浜市金沢区は1948年5月15日に磯子区から分区し創設しました。

|

| 金沢区のマーク |

|

| 金沢区の位置 |

(横浜市最初の5区)

1927年(昭和2年)10月1日に鶴見・神奈川・中・保土ケ谷・磯子の5区が発足します。その後、1943年(昭和18年)南区と1944年(昭和19年)西区が創設され戦後の1948年に金沢区が創設されます。

金沢区

http://www.city.yokohama.lg.jp/kanazawa/

立地

横浜市の最南端に位置します。横浜市内で最も高い山があります。

(独断と偏見です)

横浜18区の中で最も都市生活に必要なものが揃っている区だと思います。

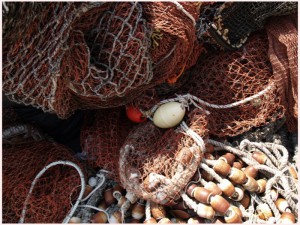

横浜市唯一の自然海浜(野島海岸)と横浜唯一の人口海浜(海の公園)があります。野島海岸は海苔栽培で有名です。海の公園では、春先は潮干狩り、夏は海水浴で賑わいます。芝漁港・金沢漁港に揚がる江戸前のネタは最高です。区内でお召し上がりください。

|

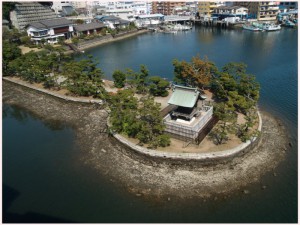

| 称名寺 |

|

| 海の公園から八景島 |

(シャコが有名)

福浦には日本最大級の風力発電があり、多彩なトップ企業が集積する工業団地があります。

横浜市内で唯一鎌倉時代の国宝級歴史遺産が多数現存しています。

明治時代は関東有数の別荘地として多くの要人が別荘を建てました。

教育環境も抜群!市立大学、関東学院大学、甲子園連覇の横浜高等学校。

(遊ぶ)

八景島シーパラダイス

http://www.seaparadise.co.jp/

金沢自然公園と動物園

http://www2.kanazawa-zoo.org/

(ショッピング)

三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド

http://www.31op.com/yokohama/index.html

イオン、ダイエー、イトーヨーカドー、京急ストア、コストコ 他

(交通)

京浜急行

首都高速

横浜横須賀道路

金沢シーサイドライン

(残念)

横浜市中央卸売市場 南部市場が 統廃合で無くなります。

まだ 米軍基地があります。 海にもあるんです。

■ブログで金沢区関係リンク

2月20日 海の公園計画発表

No.135 5月14日 祭日と祝日

祝祭日という表現がすでに“死語”であることを知らない人が多いようです。

祝祭日とは、祝日と祭日のふたつを総称する言葉ですが、1948年(昭和22年)に廃止され現在は使用されていません。

現在は「国民の祝日」と表記します。

神奈川県史料によると1873年(明治6年)5月14日の今日、

神奈川県より各国領事へある通達が出されました。

「明十五日は伊勢山大神宮祭礼のため休庁する」という公務の休日を伝える内容でした。

この通達が出された1873年(明治6年)は「年中祭日祝日ノ休暇日ヲ定ム」という太政官布告第344号が出され法律によって祝祭日が決められた年です。

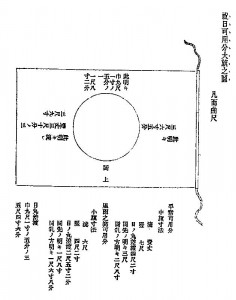

先立つ明治3年に郵船商船規則として太政官布告第57号の規定で国旗の規定と国旗を掲げる祝日を明文化しましたが、国民向けではありませんでした。

|

| 日章旗規定 |

話しを伊勢山皇大神宮(伊勢山大神宮)に戻します。

伊勢山皇大神宮は、 1871年(明治4年)4月15日に遷座された横浜の総鎮守「関東のお伊勢さん」として知られています。

伊勢神宮の遥拝所として横浜に次いで長崎、神戸にも新たに神社が作られたそうです。

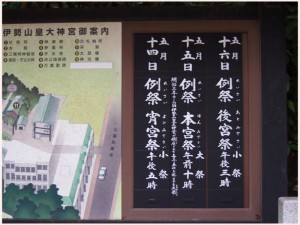

伊勢山皇大神宮の重要な祭事が遷座に因んだ「例祭」です。毎年5月15日の本宮を挟んで、宵宮、後宮と3日間行われます。

5月15日は、国の祭日ではありませんでしたが、(おそらく)神奈川県の日に近い形で、県の祭日として決定したようです。

いつまで5月15日が伊勢山の日?として休日だったかは 未調査です。

伊勢山皇大神宮

http://www.iseyama.jp/

●宵宮祭

例祭の前日祭として毎年5月14日午後5時に行われます。

|

| 準備の様子 |

●例祭

明治4年の4月15日(1871年6月2日)に正遷宮が行われましたが、明治6年1月1日より太陽暦採用に変わったため月をずらし5月15日が本宮となり現在に至っています。

5月15日の午前10時から行われます。

|

| 伊勢山皇大神宮HPより |

●後宮祭宵宮祭と対になる祭祀で5月16日午後3時に行われます。

(余談)

5月15日の例祭で有名なのが

賀茂別雷神社(上鴨神社)賀茂御祖神社(下鴨神社)の葵祭です。

No.134 5月13日 必ず素晴らしい日の出が訪れる

カクテル(Cock-tail)はBar Counterという境界を愉しむ余韻の美学です。

5月13日はWorld Cock-tail Day「カクテルの日」として多くの大人達がお酒+somethingの世界を祝う日です。

Cock-tailといえば、横浜。

今日はカクテルの話しからヨコハマをワンショット。

横浜は幕末、いち早く外国人のホテルでカクテルが出された街ですが、一番ホットなニュースで言えば横浜のバーテンダー山田高史氏が世界チャンピオンになったことでしょう。(2012年5月現在)

2011年11月にポーランド、ワルシャワで開催されたI.B.A主催「ワールドカクテルチャンピオンシップ」に出場したGRAND NOBLEの山田高史氏は56カ国から参加したバーテンダーの頂点に立ちました。

「決して忘れることが出来ない東日本大震災を経験したが、必ず素晴らしい日の出が訪れる」と

山田高史氏は東北地震で被災された方々の復興に強く願いを込めたカクテル「グレートサンライズ」で総合優勝を果たしたことは大変誇りに感じたニュースです。

|

| 開店早々の外観 |

「Bar Noble」

横浜市中区吉田町2-7 VALS吉田町1F

http://noble-aqua.com/

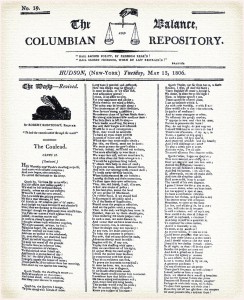

5月13日が何故World Cock-tail Dayかというと、

アメリカのWeekly Paper「The Balance and Columbian Repository」1806年5月6日(火)付けで「Cock-tail」という言葉が始めて使われ、その翌週の5月13日読者から寄せられた問い合わせに対してというコーナーで初めて「カクテルとは」という定義が掲載されました。

この初めてカクテルの定義が記事になった日を記念して5月13日がWorld Cocktail Day、世界的に「カクテルの日」になっています。

(三月にミモザを飲みました)

季節をカクテルで味わうのも 良いモノです。

|

| Bar LEにて |

【たのんでみたいカクテルベスト5+1】

☆グレートサンライズ

(2011年度ワールドカクテルチャンピオンシップ)

★レオン

(「第37回全国バーテンダー技能競技大会」優勝)

★バンブー

(日本初、横浜生まれの辛口カクテル)

★ヨコハマ

(横浜に寄航する外国客船のバーで人気)

★チェリーブロッサム

(大正時代に横浜のバーテンダー田尾多三郎氏が考案)

★アドニス(バンブーの兄弟)

(参考に)

2月16日 ヨコハマグランドホテル解散

Cocktailの定義には諸説ありますが、

大人のミックスドリンク、主にお酒+somethingを、Cocktailというのが一般的です。

(お知らせ)

Royal Wing Cocktail Cruise

2013年 第13回カクテルクルーズ開催日程

9月第三月曜日、9月16日(月・祝)

Royal Wing Cocktail Cruise ~カクテルクルーズ~

http://www.facebook.com/pages/Royal-Wing-Cocktail-Cruise-カクテルクルーズ/243741192382205

YOKOHAMA Cocktail Service

http://www.cocktail-service.jp

No.133 5月12日 餌の勝ち!(加筆修正)

喰う者と喰われるもの。

自然界の食物連鎖が崩れると、生態系が壊れてしまいます。

とはいえ生態系の重要性が認識された歴史はごくごく最近のことです。

1927年(昭和2年)の今日、アメリカザリガニが

“餌として”

横浜に初上陸しました。

|

| Wikipediaより引用 |

1927年(昭和2年)5月12日横浜に入港した大洋丸に

今では“侵略的要注意外来種”アメリカザリガニが“ビール用の樽”に詰められて運ばれてきました。

生存率は一割程度でしたが、活きていたアメリカザリガニは早速、鎌倉市岩瀬に作られた「鎌倉養殖場」に運ばれました。

子供の頃、近くの川で良く見かけたアメリカザリガニは、戦前真剣に導入が検討されていた「食用蛙」の“餌”でした。

蛙の餌にザリガニ?

一瞬逆じゃない、と思いましたが北アメリカ産巨大種の食用蛙(Rana catesbeiana)は、ザリガニを襲う!!

|

| Wikipediaより |

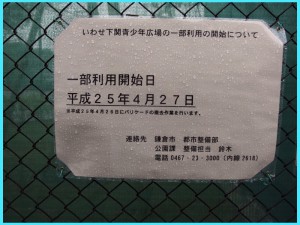

大船駅にほど近い岩瀬にあった「鎌倉養殖場」の話しは、地元と水産関係者の中では有名な話しだそうです。現在は児童公園(「岩瀬下関防災公園」として整備中)になっています。

※ということで 内容確認のため現地に行ってきました。(雨でした)

※以前は アメリカザリガニに関して記述したパネルがあったそうですが現在は見当たりませんでした。どうもアメリカザリガニが「要注意外来種」ということで、記念碑の扱いには異論もでたようです。

この公園に関しては、いろいろ突っ込んでみたいネタがありますが、“鎌倉市”なので控えておきます。

例えば 「いわせ下関こども広場」? 「いわせ下関青少年広場」?

輸出用に養殖された蛙ビジネスは鎌倉から全国に広がりましたが1970年代までに殆ど閉鎖されてしまいました。

現在では食用・実験用として年間数千匹輸入されているとのことです。

逆に、

この養殖場からアメリカザリガニは脱走し、戦後本州ではどこでも見られるようになったまさに外来種です。

ちなみにこのウシガエルも要注意外来種の一つとなっています。

かつて、日本は意図的に食用として幾つかの動物を輸入しました。

当時は生物多様性の重要性など誰も考えなかった時代でした。

■オオクチバス

1925年に食料化を目指して芦ノ湖に試験放流されたものが全国に拡散しました。

これは人為的に拡散された経緯もあり全国で川・湖の生態系破壊が危惧されています。

■ニジマス

食用として1877年にカリフォルニア州から輸入した歴史ある外来種です。在来種のイワナ・オショロコマ・ヒメマスなど陸封サケ類を駆逐しつつあり北海道では憂慮すべき外来種となっています。

■ウチダザリガニ

こちらは完全に食用として1926年より輸入。アメリカザリガニ以上に獰猛のため魚類の食害が問題になっています。

■チャネルキャットフィッシュ

規制対象の特定外来生物に指定されている北米原産のナマズの一種で1971年に食用目的で国内に持ち込まれました。

(検疫の本店は横浜)

上記のような外来種を取り締まるのが検疫所です。

管轄は農水省です。

動物と植物はそれぞれ分かれていて、動植物検疫の歴史は1904年(明治34年)にまで遡ります。管轄は内務省、大蔵省から海運局へと、幾多の変遷を重ね農水省に落ち着きました。

http://www.maff.go.jp/aqs

動物検疫所は横浜に本所(本部)があり全国の支所を統括しています。

〒235-0008 神奈川県横浜市磯子区原町 11-1

植物検疫は、1952年に動物検疫所と分離して独立しました。

http://www.maff.go.jp/pps

〒231-0003 神奈川県横浜市中区北仲通5-57

ともに管轄本部は 横浜にあります。

官庁の所管変遷のエピソードといえば

4月17日 活きる鉄の永い物語

(余談+資料)

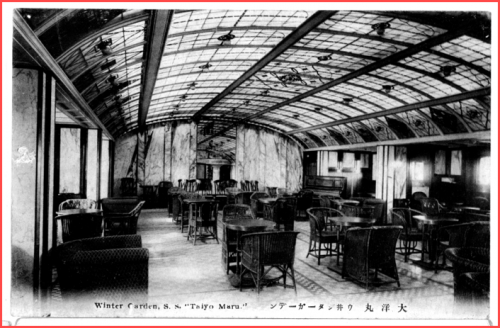

アメリカザリガニを運んできた

日本郵船の大洋丸TAIYO MARU (1911竣工)は

第1次世界大戦の賠償として日本政府が取得した旧ドイツ貨客船です。

1920年(大正9年)7月日本に来ました。東洋汽船(東京)が横浜/桑港線に就航し、1926年に日本郵船の船籍になります。その後東亞海運に定期用船として売却され、1942年長崎県男女群島女島灯台付近で米潜の雷撃で沈没しました。

1920年(大正9年)7月日本に来ました。東洋汽船(東京)が横浜/桑港線に就航し、1926年に日本郵船の船籍になります。その後東亞海運に定期用船として売却され、1942年長崎県男女群島女島灯台付近で米潜の雷撃で沈没しました。

No.132 5月11日 熱く燃えて半世紀

“ハマのブンタイ”と聞くと胸が高鳴る方いませんか?

横浜文化体育館、略して文体(ブンタイ)は

1960年(昭和35年)4月に着工し、

1962年(昭和37年)5月11日の今日落成しました。

長くハマのブンタイ(横浜文化体育館)は、前半コンサートが主力、中期はプロレスの殿堂としてプロレスの歴史を刻んできました。

|

| 5月10日午後1時過ぎ豪雨直前に撮影(内容とは関係ありません) |

|

| ブンタイに併設してスポーツ市長平沼さんの会議室があります。 |

ブンタイをある時代で切って見ます。

■1973年(昭和48年)〜74年(昭和49年)

ブンタイで行われた興行

☆印はコンサート関係

日本プロレス・アイアンクローンシリーズ戦

プロボクシング日本フェザー級タイトルマッチ(横浜協栄ジム)

日米ローラーゲーム(テレビ東京)

☆アンディウィリアムズショー

☆シュープリームスショー

女子プロレス

☆ブラーザスフォー コンサート

☆沢田研二ショー

☆ベンチャーズ コンサート

☆アダモ 公演

アジア卓球選手権(文体は卓球に向いているらしい)

☆セルジオメンデスとブラジル77

☆カーペンターズ

☆三波春夫

全日本プロレスジャイアントシリーズ

☆クリフリチャード公演

プロボクシング世界フライ級タイトルマッチ

☆ビージーズ

☆ニニロッソ

☆サンタナ

☆ポールモーリアグランドオーケストラ

この興行一覧を見ても

いかにこの時代ブンタイが輝いていたかおわかりになると思います。

■プロレスの時代を見てきたブンタイ

最近TV放映も無くなってしまったプロレス、冬の時代ともいわれてきましたが、横浜には男女それぞれプロレスの会社があり地道な活動を続けています。

(プロレスと言えばブンタイ)

特に 一時期テレビのゴールデンタイムを席巻した女子プロレスもこのブンタイを舞台に歴史を刻んできました。

70年から1980年代の20年は、女子プロレスの時代でした。

1999年に若くして亡くなったジャッキー佐藤とマキ上田が組んだビューティ・ペアとマッハ文朱の時代が開いた女子プロレス。

華開いたのが、長与千種とライオネス飛鳥によるタッグチーム、クラッシュギャルズです。

クラッシュギャルズの栄光と挫折を見守ったのもこの「横浜文化体育館」特設リングでした。

■6,000の限界

ブンタイのキャパ6,000人は次第に興行サイズとしては中途半端になってきます。

横浜アリーナ、後楽園、有明といった競合が登場し、大きな興行はとって代わられていきます。

特に格闘技に関しては、ブンタイでデビューしアリーナで華開くといった具合になっていました。

■1990年代以降

プロレスは90年代に入り冬の時代に入ります。

各種プロレス団体は合従連衡を繰り返します。スター不足の中、次々と団体が解散する中、プロレスが「地域密着」を目指すようになります。

(横浜はプロレスの街)

ブンタイとアリーナ、そして最近は「野毛にぎわい座」「六角橋商店街」など、地域でプロレス興行が行われています。

経営の厳しい現状を支えているファンの高齢化も課題になっています。

往年のスター、グレート小鹿が設立した大日本プロレスリング興業株式会社(Big Japan Pro.Wrestling)は、横浜市都筑区にあり全国興行を行っています。

また、ライバルの全日本 プロレス取締役会長“武藤 敬司”は横浜市青葉区在住のハマッ子で、市長への表敬訪問も実現しています。

武藤敬司選手が林市長を訪問

http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1111300020/

六角橋商店街

http://rokukakunohashi.blog82.fc2.com/

2月29日 消え行く街の個性

【横浜文化体育館】

http://www.yspc.or.jp/buntai_ysa/

横浜文化体育館は、市営の多目的施設で観客席が2階1,723席、3階504席

集会用アリーナ内仮設着席数3,024席を加えると約5,000席を誇る当時は県内有数の施設でした。

敷地面積:約3,332坪

アリーナ面積:1,920m2

設計:久米建築事務所(現 久米設計)

施行:大林組

建設総額:4億6千万円

昭和35年4月に着工し、37年5月11日に落成しました。

用途目的は「文化・体育・レクリエーション・その他の行事並びに集計の用に供するため」です。

■全日本プロレス

天龍&大熊vs長州&浜口 横浜文化体育館1985年4月24日

http://www.youtube.com/watch?v=5mUNyAIk8FA

■全日本プロレス

武藤敬司&潮崎豪タッグ結成!GHCタッグ王座挑戦へ!!

http://www.youtube.com/watch?v=TSXSwEqcyPI

■大日本プロレス 設立15周年記念大会 OP

http://www.youtube.com/watch?v=lQxTWAh91Hc

2010年5月4日 横浜文化体育館

DEATH & CRAZY That’s Way Of The BJ-World オープニングVTR

■THE OUTSIDER 第19戦 in 横浜文化体育館

http://www.youtube.com/watch?v=NkyUUBeX7v8&feature=related

■全日本プロレス-12.4横浜大会(AJPW-Yokohama)

http://www.youtube.com/watch?v=MHoWFgxc1K4

(余談)

ブンタイで生まれ育った 横浜生まれのスポーツといえば

神奈川県スポーツチャンバラ選手権大会

http://www.internationalsportschanbara.net/jp/

No.131 5月10日 クラベウマ外交の時代(後編)

明治天皇は在位中、東京都内以外への行幸は約100回を数えました。

その半数が陸海軍の演習観閲や軍の学校や施設訪問などの軍事関連のものでしたが、明治14年から32年までの18年間で13回にわたって横浜競馬場への行幸が行われました。

1881年(明治14年)の今日5月10日は初の横浜競馬場への行幸が行われた日です。

幕末から明治にかけて、横浜は列強各国が“治外法権”の中、自国のスタイルをアピールする場でもありました。

特に英米仏蘭の四カ国は居留地でバランスをとりつつも自国優位の外交を行う場としていました。

時に“揃って”、時に“異なった”要求を幕府、明治政府に行ってきました。

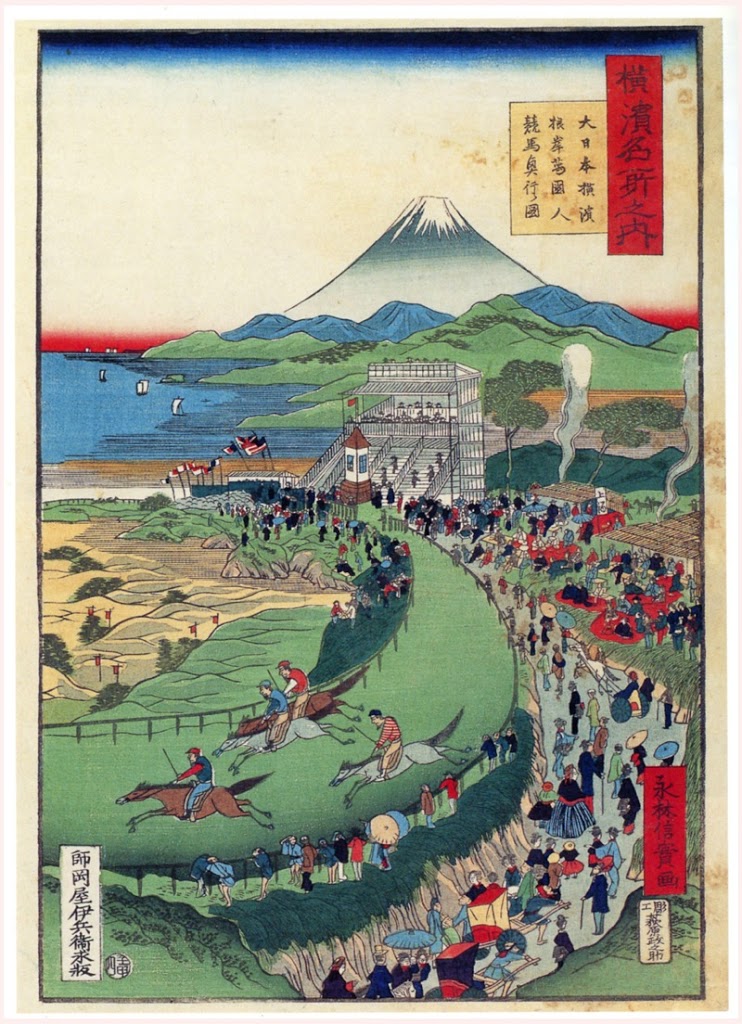

横浜を舞台に繰り広げられた「洋式競馬」はその中でも“揃って”要求した支配的な異文化でした。

「洋式競馬」を列強の外国人居留民社交外交の場として活用しました。

乱暴に表現すれば、

横浜を舞台に、日本に対し英国がリードし、米国が異論を都度はさみ、仏はポストナポレオンで右往左往し、蘭は発言力を失っていた中で、

競馬による社交場形成は“揃った”要求でした。

英国はボンベイ、香港、そして上海に競馬場を開設し日本でも英国流に進めようとしますが、米国の牽制もあり、日本はいち早く反応し、「横浜競馬場」を舞台に外交チャンネル構築に動きます。

幕末から1883年(明治16年)に「鹿鳴館」ができるまで

日本の社交外交の場は“根岸”にありました。

その後、東京倶楽部という本格的な社交外交組織ができ、

「横浜競馬場」は外交から経済にその役割を変えますが、明治天皇以下「横浜競馬場」での競馬観戦はお気に入りだったようです。

冒頭でも書きましたが18年で13回の行幸は突出しており、好き嫌いではなく競馬がいかに重要な国家行事に組み込まれていたかを計ることが出来ます。

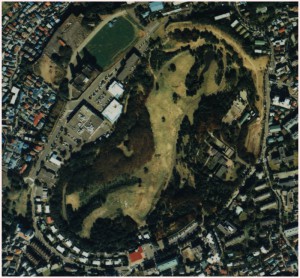

根岸競馬場は、豚屋火事(慶応の大火)が契機となった不平等条約の典型「横浜居留地改造及び競馬場・墓地等約書」(第3回地所規則)により日本側の負担で完成しました。

欧米列強は互いに牽制し合いながら自国の流儀を要求してきました。

今も同じ「グローバルスタンダード」化です。

外国との交易が殆ど限定されていた日本には明文化されたルールがありませんでした。

列強は中国とは違った“不文律の國日本”に不安と不思議さを感じます。

明治22年に明治憲法、27年に不平等条約改正が行われるまで、欧米列強との社交外交の舞台だった「洋式競馬」はその役目を終えます。

その後も「根岸競馬」を中心に日本の競馬は拡大していきます。

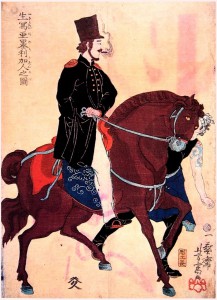

その大きな理由は、“馬は軍用品”だったからです。横浜に来た欧米人はまず馬を求めました。移動手段であると同時に「ステイタス」だったからです。

ところが日本の馬は小さく「調教・血統管理」といった欧米スタンダードではありませんでした。このことにも日本はいち早く反応し、時の陸軍大臣 西郷従道が積極的に欧米の競馬システムから調教、騎乗技術を(ピックアップ)します。

外交上、軍事上、そして経済上の理由から横浜競馬場は欧米各国の要人、日本の要人が集まるアジア最大級の(社交場)となっていました。

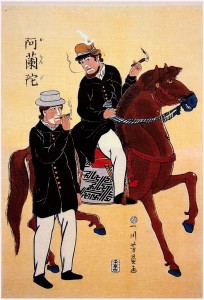

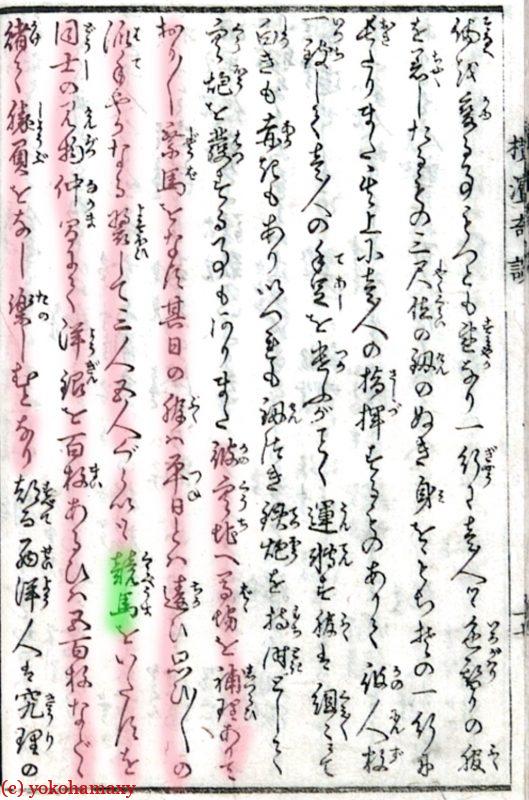

|

| 「文明開化に馬券は舞う」より |

|

| 「文明開化に馬券は舞う」より |

|

| 「文明開化に馬券は舞う」より |

現在、東京競馬場のダート1,400メートルで施行する「根岸ステークス」というレースがありますが、これは「根岸競馬」に由来するものです。

天皇賞の前身で1944年まで行なわれていた帝室御賞典(ていしつごしょうてん)も1880年6月9日に横浜競馬場で行われた「The Mikado’s Vase」(天皇の花瓶賞または皇帝陛下御賞典)から始まったものです。

※競馬の歴史は奥が深いです。

競馬そして根岸競馬場に関しては 正直 まだまだ消化不良です。

集めた資料の10分の1も読み切れていませんが途中で見切り発車しました。

参考資料「文明開化に馬券は舞う」講談社 立川健治 著

競馬史の決定版、この資料に負うところが大きかった名著です

「馬の博物館」http://www.bajibunka.jrao.ne.jp/U/U01.html

横浜市中区根岸台1-3

(余談)

西郷従道(さいごう じゅうどう 1843〜1902年)

西南戦争で亡くなった西郷隆盛の弟で、

隆盛が「大西郷」と呼ばれたのに対して、「小西郷」と呼ばれていましたが逸話に関しては長く生きた以上に従道の方が多く残しました。

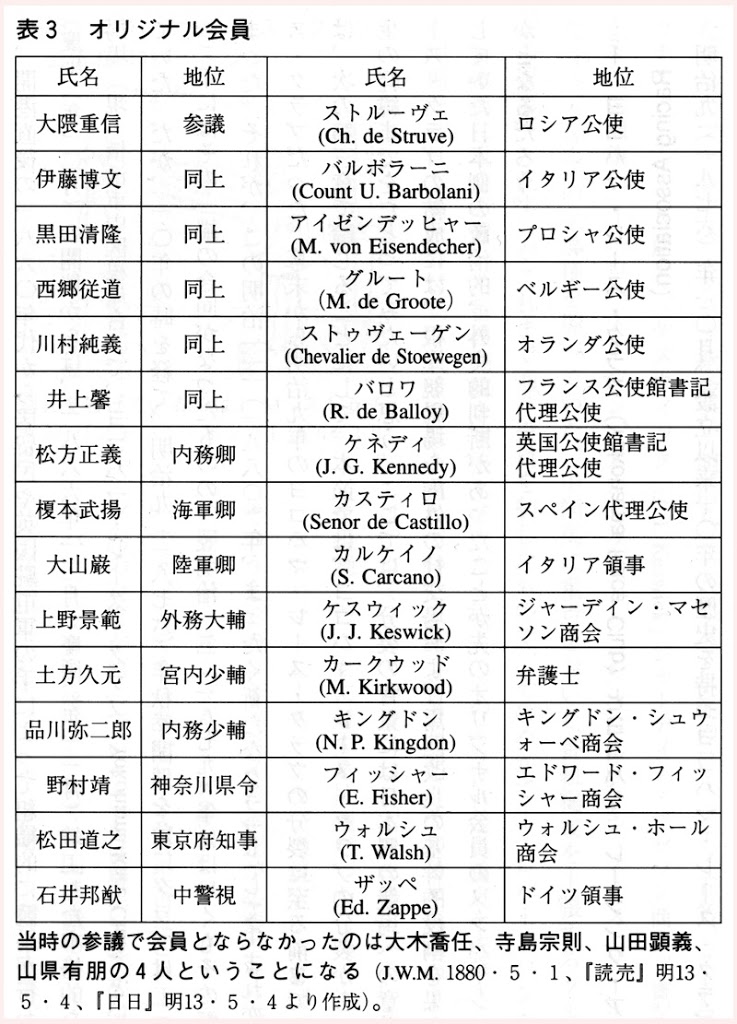

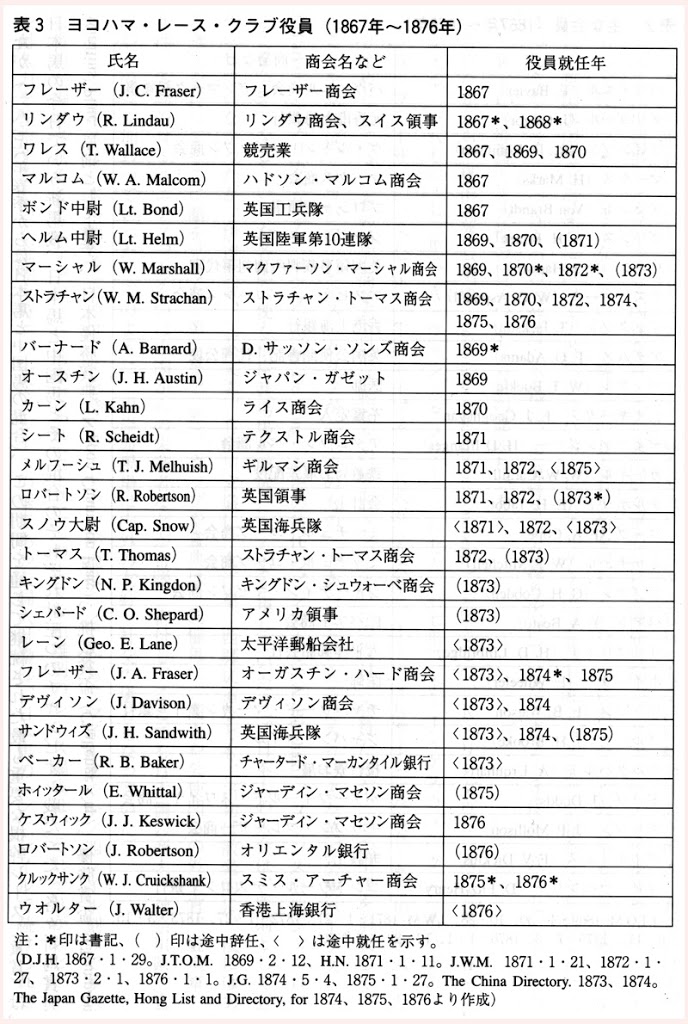

日本レース倶楽部の最初の会員で陸軍大輔だった従道は「トビヒノ」「草摺」「ミカン」「桜香」という4頭の持ち馬を登録し、オーナーズアップ(馬主自ら騎手を務める)として出走します。

未勝利馬景物800メートルという種目で出走馬は11頭。

従道は愛馬「ミカン号」に騎乗して、日本人として初の優勝をさらったといいます。

No.130 5月9日 クラベウマ外交の時代(前編)

横浜市中区根岸台に広がる根岸森林公園がかつて競馬場であったことは有名です。

幕末1866年に欧米列強の要求で完成した日本初の競馬場です。

この横浜競馬場(根岸競馬場)が明治初期、重要な外交の舞台であったことはあまり記されていません。

今日と明日二回に分けて 明治横浜競馬場物語を紹介します。

明治天皇は横浜競馬場での競馬見学が大好き(根岸行幸)と記録には多く書かれています。

1899年(明治32年)今日5月9日、13回目の横浜競馬場に行幸しこれが最後の根岸行幸となりました。

(横浜競馬場誕生のあらまし)

横浜で競馬が行われたのは、

1860年(万延元年7月16日)9月1日、現在の元町ストリートあたりで開催されたのが最初です。

1861年に横浜洲干弁天社裏の海岸を埋め立てて造成した土地(現在の横浜市中区相生町5丁目および6丁目)に建設された馬場で居留外国人が競馬を行います。

1862年(文久2年3月22日・23日)5月1日・2日に横浜新田(現在の中華街のあたり)でより本格的な競馬会が開かれた記録が残っています。

『The Nippon Race Club 1862-1912』

都度、広い場所を見つけては競馬を開催しましたが、居留地にはどんどん人が増え市街化が進み開催場所確保が難しくなります。

そこに生麦事件が起り安全確保も必要条件になり、山手の練兵場などを使って開催するようになります。

業を煮やした欧米列強の居留民は、安全で快適な場所で競馬を開催したいという強い要望を幕府に突きつけます。

その後、居留外国人の要請を受けた幕府は各国領事との間で約書を交わし

建設費用は幕府が全額負担し、競馬場運営は居留民を代表する委員会に委託するという条件のもと1866年根岸新競馬場が完成します。

(なんでこんなに競馬が好きなの?)

16世紀、イギリスに生まれた競馬競技は、17世紀フランスでも盛んになります。18世紀に入り、ドイツ、イタリア、アメリカへと普及します。

普及と言っても、大衆の娯楽ではなく権力者、成功者の社交場としてそのルールが確立していきます。

時代は植民地主義全盛期、列強各国は植民地に支配シンボルとして競馬場を作っていきます。

競馬は「貴族性」を象徴するものとして開催されました。幕末、横浜で競馬が行われる前、アジアではボンベイ、上海、香港に競馬場が整備されていました。

「彼(カノ)空地へ馬場を補理(シツライ)ありておりおり乗馬をなす。其日の服は平日とハ違い思い思いの派手やかなる装(ヨソヲイ)して、三人五人ぐらい競馬(クラベウマ)をいたすを、同士の見物仲間にて、洋銀を百枚あるいは五百枚などとて賭けて勝負をなし楽しむことなり」菊苑老人「みなとのはな 横浜奇談」(文久二年)

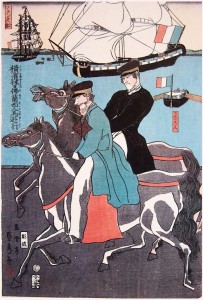

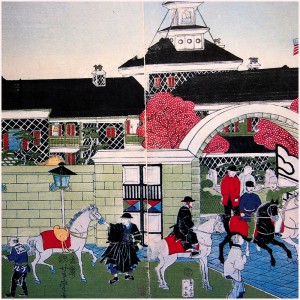

日本、横浜居留地に来た欧米人は一段落すると社交倶楽部に参加することを考え始めます。その最上級クラスの社交場が「競馬」でした。また、居留地内(外には出られなかったので)=関内エリアを馬で闊歩するのがステイタスでもありました。横浜に関する錦絵には数多くの乗馬風景が描かれています。

日本、横浜居留地に来た欧米人は一段落すると社交倶楽部に参加することを考え始めます。その最上級クラスの社交場が「競馬」でした。また、居留地内(外には出られなかったので)=関内エリアを馬で闊歩するのがステイタスでもありました。横浜に関する錦絵には数多くの乗馬風景が描かれています。

ハリスと共に日本に来たオランダ人の通訳ヘンドリック・コンラッド・ヨアンネス・フースケン( 英名:Henry Conrad Joannes Heusken1832年1月20日 – 1861年1月15日)は日記に「日本に来て、まず下男を雇った。今度は馬持ちだ。」と記しています。

アメリカ人実業家Francis Hallは、1859年に来日するとすぐに乗馬を始め、60年には日本初の競馬の様子を克明に記録しています。

(根岸行幸)

列強の要人が社交場としていた「競馬場」を日本政府が外交の場にと考えたことは当然のことでした。クラベウマ外交のはじまりです。

(明日に続く)

No.129 5月8日 ヒット曲の公園

「開港の道」山下臨港線プロムナードの終着地点となっている「港の見える丘公園」は

1962年(昭和37年)5月8日(火)に開園しました。

「港の見える丘公園」は市内の人気公園の中でも比較的新しく整備されたものです。

観光公園として大変人気があり、連日多くの観光客が訪れています。

人気の理由は、なんといってもネーミングの勝利です。

「港の見える丘公園」ちょっと長い名前には横浜らしい雰囲気が漂っています。

■http://www.city.yokohama.lg.jp/seisaku/kichitaisaku/shiryo/taiikukan.wvx

5月8日 横浜市中区山手「港の見える丘公園」当日の映像では比較的港が見えています。

※開園の日に関して 10月25日説もあります。

No.299 10月25日(木)10月25日10月25日

私は 5月8日を採用しました。

(港が見えない公園?)

現在は 残念ながらここからいわゆる横浜港はちょっとしか見えません。

ブログ等では“ベイブリッジが見える丘”と揶揄されていますが、横浜の重要な港湾産業の見える丘であり美しく丁寧に整備された横浜を代表する公園であることは間違いありません。

まずは終戦直後の代表的な流行歌をお聞きください。

平野愛子さんが唄うこの曲は1948年に大ヒットしました。

http://www.youtube.com/watch?v=7K_EuScGmgU

「港が見える丘」がヒットした終戦直後、この公園一帯は進駐軍に接収されていましたが、戦前も一般者が立ち入ることが出来ませんでした。

この丘一帯は、横浜港を見下ろす重要な軍事ポイントでした。

開港時、いち早く外国軍、特に英仏の軍隊が監視所兼駐留場所として駐屯した場所です。「港の見える丘公園」は英国軍の駐屯地イギリス山と仏軍の駐屯地フランス山から構成されています。

「港の見える丘公園」はかなり広い公園です。

元町に近いフランス山から緑豊かな森を抜け、展望ゾーンに出ます。

そこからローズガーデンと山手 111番館(1999年再整備)、大佛次郎記念館(1978年開館)、神奈川県立近代文学館(1984年開館)とゆったりとした散策ルートとなっています。

■ローズガーデンと山手 111番館

http://www2.yamate-seiyoukan.org/seiyoukan_details/yamate111/

■大佛次郎記念館

http://www.yaf.or.jp/facilities/osaragi/

■神奈川県立近代文学館

http://www.kanabun.or.jp/

私のお気に入りは「斎藤茂吉展」でした。

ふもとのフランス山一帯には鉄柱の変わったオブジェが建っていますが、この鉄柱はフランスから贈られたものです。1973年まで100年余り存続したパリ中央市場(レ・ アール)の地下の一部です。

|

| ちょっと古い写真ですが |

|

| 追加写真です |

設計者の名を取ってパビリオン・バルタールと呼ばれたこのパリ中央市場は、フランス「鉄の時代」初期の貴重な産業遺産で1980(昭和55)年に復元設置されました。

No.175 6月23日 フランス軍港があった丘

(参考)

3月2日 みらいと歴史をつなぐ道

(余談)

戸部と保土ケ谷駅前に店があるスイーツの「ふらんすやま」の名は、この「港の見える丘公園」フランス山から命名しています。

http://www.franceyama.com

「山手111番館」の地下1階にある「ローズガーデンえの木てい」もまさにバラにこだわったラウンジです。休日はかなり混み合っていますから地元は平日を狙いましょう。

http://www.rosegarden-yokohama.jp/

No.128 5月7日 今じゃあり得ぬ組長業!?

1925年(大正14年)の今日横浜市長に就任した 有吉 忠一の戦後では考えられない業績について紹介します。

時々誤用として使われるのが、市町村長や知事を「組長(くみちょう)」と言うことです。選挙を「くみちょうせんきょ」なんて言う人もいますが、正しくは「首長(くびちょう)」の聞き間違いから派生したものです。さらに、

「首長」、本来は「しゅちょう」と読みますが、同じ分野に同音異義語があるため誤用をさけるため「首長(くびちょう)」と表現しています。

ただ、威張り腐って気に喰わないボス(首長)を揶揄して「くみちょう」とあえて誤用している場合も散見しますが、どうどうと「殿(との)」と言っている自治体幹部もいらっしゃるようで、面白いですね。

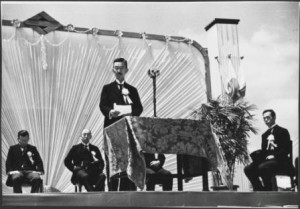

|

| 有吉 忠一市長 |

最初から横道に逸れましたが、有吉 忠一(ありよし ちゅういち)京都府の宮津出身で、内務官僚として活躍、山縣有朋の秘蔵っ子でした。

内務省は現在の総務省的な役割も含む巨大な組織でした。

有吉は、弱冠35歳で第11代千葉県知事を二年、1910年には朝鮮総督府総務部長官(後に再度朝鮮総督府政務総監として就任)翌年の1911年には第13代宮崎県知事に就任します。

この時38歳の若さです。

宮崎県知事時代の業績は「鉄道と港湾一体開発」事業を成功させた人物として評価されています。

http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/chiiki/seikatu/miyazaki101/hito/036/036.html

その後、1915年(大正4年)に神奈川県知事に就任しますが、この時に洪水多発地帯であった多摩川の改修を指示し川崎市中原区に「有吉堤」の名が残る土木遺産が現在もごく一部残っています。(中原区中丸子児童公園内)

河川事業としては全く動かない国に対し、道路整備の名目で土手を高くして堤防とする荒技で申請し許可を得ます。工期途中で国の停止命令がでますが、無視。懲戒処分も受けますが工事を完成させます。

日本基督教団教会員でもあった有吉は関東学院の開設にも助力します。

3月11日 内村鑑三と関東学院

約四年神奈川県知事を務めた有吉 忠一は、

1919年に第15代兵庫県知事に就任。

当時画期的だった労使協調組織の地方版「兵庫県工業懇談会」創設を主導します。ここで三年。

1922年(大正11年)6月に軍事権を除く行政・立法・司法の実務を統括した「朝鮮総督府政務総監」に就任します。

이형식(李炯植)

「中間内閣時代(1922.6-1924.7)の朝鮮総督府」より

水野錬太郎の推薦で兵庫県知事から一躍政務総監に就任した有吉忠一の朝鮮赴任によって、朝鮮総督府は新しい局面を迎えるようになった。原―水野の積極―同化政策を可能にした第一次世界大戦による好景気は、1920年からのいわゆる「戦後恐慌」で終わりをつげ、好景気が支えた積極政策は修正を余儀なくされた。地方官出身の有吉の政務総監就任に対して朝鮮での世論は好意的ではなく、内閣や議会との交渉では推薦者である水野の協力に依存するしかなかったため、総督府内での有吉の立場は確固たるものではなかった。

有吉は 在任中、朝鮮総督府の日本人高級官僚、特に「生え抜き官僚」との軋轢、関東大震災時の“朝鮮人虐殺”に反発する暴動等の真ただ中でかなり苦労します。

1924年(大正13年)7月4日にその任を解かれ東京に戻ります。

1925年(大正14年)の今日5月7日、第10代横浜市長となりました。

(あえて 横浜市長時の業績に関しては 略します)

http://www.kaikou.city.yokohama.jp/journal/097/02.html

業績のキーワードは

迅速な震災復興(公債募集による復興資金調達)

商業都市から工業都市へ(臨海工業地帯の形成)

横浜港の拡張(横浜港の外防波堤建設)

|

| Ariyoshi Plan |

市域の拡張(約64万坪の市営埋立、周辺の9つの町村合併)

区制による中区・鶴見区・神奈川区・保土ケ谷区・磯子区の誕生

開港記念日を6月2日とする

さらに、

ホテルニューグランド創設の主導 等が挙げられます。

1930年(昭和6年)2月10日、議会で名台詞を残して辞任します。

「予算案さえつくれば、その決定は予算を実行する後任市長と市会の自由裁量によるべき…」昭和6年度の予算が成立する前に辞職します。

その後、日本商工会議所副会頭、勅撰貴族院議員となり

1933年(昭和9年)に横浜商工会議所会頭として再び横浜と関わるようになります。

1947年2月10日に亡くなるまで、貴族院議員として静かな生活を送りますが、有吉にとって佐佐木信綱を師匠とする“和歌の世界”が愉しみの一つでした。

一すじにまことの道をたがへじと

ねがふ我手をたすけてよ我友

(昭和2年(1927年)12月1日

ホテル・ニューグランド開業の日)に

今日よりは外国人もこゝろ安く

旅寝かさねんこゝのみなとに

(昭和5年(1930年)5月

時事新報社主催の遣米答礼使の令嬢たちへ贈る)

ポトマック川辺のさくらふるさとの

やまと少女をまちつゝゑむらん