ホーム » 2012 (ページ 28)

年別アーカイブ: 2012

No.127 5月6日 あるガーナ人を日本に誘った横浜の発明王(加筆修正)

今日はゴムの日です。

多くの記念日制定の中で(最悪の)語呂合わせ日の一つです。

(関係者の方お許しください)

ゴムには、天然ゴムと合成ゴムがあります。

ゴム消費量の7〜8割を占める自動車タイヤは両方を各社組み合わせて特色を出していきます。

今日は、アフリカ(ガーナ)と横浜を繋ぐエピソードを紹介します。

TICAD

Tokyo International Conference on African Development

2013年 「第5回アフリカ開発会議」が横浜で開催されました。

横浜開催は二度目です。

http://www.ticadyokohama.jp

(プロローグ)

あるガーナ人青年は、生まれ故郷から仕事のためにエジプトに向かいました。

移動は自動車でした。

アフリカ大陸を結ぶ主流は「自動車」です。鉄道網は自然条件、政治(治安)、文化など様々な理由から中々延伸しません。

道路整備もままならない箇所も多く、まさにダートコースを走り抜かなくてはなりません。そのため故障は生死を分けます。

アフリカのダートを走り抜く「自動車」の命は何でしょう?

エンジン、ガソリンは勿論ですが違います。

エンジン、ガソリンは日頃の整備が生死を分けます。行く先の道なる道路環境に耐え命を守るのは「タイヤ」です。アフリカの砂漠でパンクは死を意味します。

(あこがれのブランド)

タイヤの日とアフリカが繋がりました。

エジプトに向かったガーナ青年の名はコフィ・エドウィン・マテさん。

西アフリカのかつてゴールドコースト(黄金海岸)と呼ばれた、ガーナ共和国(Republic of Ghana)東部の小さな町クロボ・オドマセ(Krobo Odumase)の出身です。

http://www.afrikico.co.jp/kaisyaannai.htm

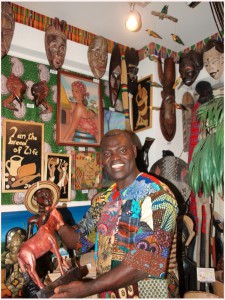

コフィさんは現在横浜市西区岡野でアフリカ雑貨を販売すると同時に、ガーナ、アフリカ文化を日本に伝えるために奔走しているエネルギッシュな方です。

http://www.afrikico.co.jp

(いい店です。ぜひ!!)

彼曰く、自動車は命を運ぶ大切な道具、その中でもタイヤが良くなければいくら馬力があっても、ガソリンを積載していても走らない。

アフリカ人にとってタイヤは“命”といってもオーバーじゃない。

ガーナの“生まれ故郷”から外国に出る時、一番欲しかったモノが

日本製のタイヤだったそうです。

欲しいあこがれのタイヤには「YOKOHAMA」の文字があったそうです。

だから日本に来た時、横浜に来ました。と彼は笑いながら話してくれました。

少しできすぎた話しですが、確かにタイヤは命です。しかもそこに横浜ゴムの「YOKOHAMA」が横浜をプロモーションしていたなんてね。

(横浜とゴム)

ところがこの話しはここで終わりません。物語はさらに続きます。

横浜ゴム株式会社、The Yokohama Rubber Company, Limited

創業大正6年(1917年)10月13日

本社は東京都港区新橋5丁目36番11号です。

海外重要拠点の一つに(Jeddah Office ) がありました。

C/O Al Jomaih Tyre Co., P.O. Box 467, Jeddah 21411, SAUDI ARABIA

横浜の名は、横浜市に関係があります。

横浜ゴム株式会社は、古河グループ(古河電工)の一員で、誕生は横浜、横濱電線製造にあります。

電線とタイヤの原材料のゴムは“絶縁体”として密接な関係があります。古河電工は銅線を、横濱電線製造はその銅線に絶縁加工し「電線」を製造しました。

この横濱電線製造が横濱護謨製造株式會社となり、現在の横浜ゴムとなったのです。

(裏高島)

「tvkハウジングプラザ横浜」と「横浜イングリッシュガーデン」のあるあたりは戦前「裏高島」(ちょっとイメージ悪いですが)と呼ばれ、ついこの間まで古河電工の研究所とサッカーグラウンドがありました。

この場所にほど近いところで「横浜の発明王」山田与七が横濱電線製造の本社工場を経営していたのです。(明治35年〜)

横浜ゴム株式会社のルーツは、まさにここにありました。

http://www.tvk-plazayokohama.jp/

http://www.y-eg.jp/

■まだまだ続く

この話し、横浜との関係はまだ続きます。

(余談)

資料を調べていると、思わず唾を呑み込む瞬間があります。

ふと気がついたことが少しずつジグゾーのピースのようにはめ込まれていき、絵になっていく感じです。

No.126 5月5日 私がこどもの国を選んだ訳

今日はこどもの日です。

1965年(昭和40年)の今日、横浜市青葉区奈良町にある「こどもの国」が開園しました。

広さ約100万平方m(約3万坪)の日本最大級の児童厚生施設です。

東日本大震災に遡ること16年前、阪神淡路大震災が1995年に起りました。

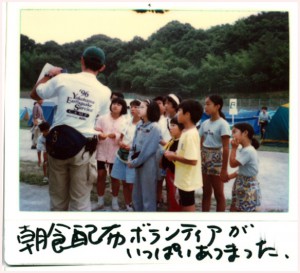

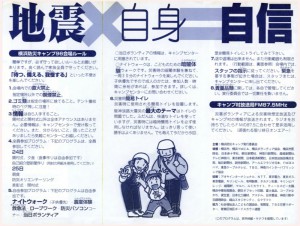

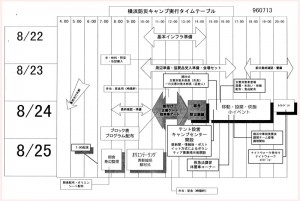

この大震災の翌年、1996年(平成8年)8月24日(土)から8月25日(日)の二日間、こどもの国の一部を使って有料ワークショップ型防災訓練をボランティア主催で開催しました。

(詳細は8月24日、25日に紹介します)

No.237 8月24日(金) 防災は体で覚える!

阪神淡路の経験を通して、現実に近い防災訓練の必要性を実感しました。

そこで現実に近い被災環境で様々な防災ワークショップを体験するファミリーキャンプを参加費を設定して実施しようと企画しました。

横浜市を初め、防災関係者にはことごこく失笑されました。

無料でも来ない防災訓練なのに5,000円(1家族)も払って防災訓練に参加する訳が無い!という認識でした。

参加費用は、1家族5,000円、車で来た場合駐車料金別途。可能なら自宅または最寄り駅から徒歩で会場に入って欲しいと条件を付けました。

(参加者数)

参加者 163組 630名

団体での参加 40名

ボランティアスタッフ 106名

事務局31な

応援支援者 46名

こどもの国は「社会福祉法人こどもの国協会」が運営する施設ですが、皇太子(今上天皇)の成婚を記念して整備されたものです。

http://www.kodomonokuni.org/index.html

なぜこの施設を選んだのか?

それは暗闇と安全が必要だったからでした。

宿泊型の防災訓練は1995年以降実施されるようになりましたが、1,000人規模の宿泊を伴う防災訓練は実施されていませんでした。

最大理由は「安全」でした。防災訓練ですから想定された危険体験は必要ですが、想定外の事故に備えられなければ実施できません。

横浜市にこの『企画』を提案した時、当時の災害対策室関係者全員、この企画では「安全」が確保できない。一致した意見でした。

さらに企画には重要な条件を付けました。

「できる限り被災時に近い条件であること」

真っ暗闇が必要だったのです。さらに実現は難しくなりました。

当初、みなとみらい、学校を想定しましたが条件が揃いません。

1995年10月に提案した企画も四ヶ月が過ぎた2月下旬、消極的だったと思った市から連絡が入りました。

災害対策室の杉本課長(最初から最後までお世話になりました)から電話があり、

「もしかしたら防災キャンプに適した会場が確保できるかもしれません。すぐに見に行きましょう。」

そこが「こどもの国」でした。役所特有のたなざらしになっていたのか?と思っていた交渉に、しっかり調査を継続してくれていたのです。

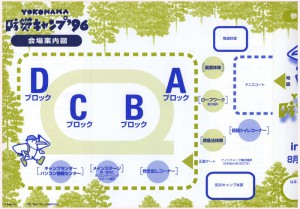

下見会場は「こどもの国」内総合グランドと呼ばれるサッカーコート1面と陸上競技用トラックがある場所でした。

園内のかなり奥に位置し、隣接のテニスコートが利用される程度の(さみしい)空間でした。

約3万坪の緑地に囲まれ、しかも三方が丘になっている。

こどもの国の方も、「夜は真っ暗です。保証します。」

スタッフ本部用のロッジもある。自家用車での参加者も一般入園者と区別できる臨時駐車場が近くにある。

企画書のベスト条件をほとんど満たすものでした。(安全に)親子で「不便さを味わう」「野宿体験をする」体験を通して、親子で防災を語り合う場<仮想コミュニティ>を作るにはうってつけでした。

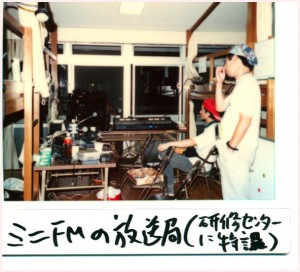

TBSとTBS災害ボランティアの全面協力を受け、ミニFMの臨時放送局も設置し「仮想災害情報」を流しました。

横浜にこのような自然空間があることを感謝しました。

終了後のアイスクリームの美味しかったこと!!!!

(記録Vがあるのでネットにアップしたいと思っています。少し編集が必要なのでペンディングになっています)

http://www.kodomonokuni-bokujyo.co.jp/

No.125 5月4日 事業仕分けが始まる前に

一連の事業仕分けで注目を浴び、純国産小惑星探査機「はやぶさ」の成功で復権した日本の宇宙開発ですが、昨今「理科離れ」というキーワードが叫ばれています。

教育に「文科」「理科」の区別は無いと思いますが、宇宙への理解を深めるために1984年(昭和59年)5月4日に「横浜こども科学館」の開館式典が行われ翌日のこどもの日に一般に公開されました。

|

| 神奈川新聞 昭和59年5月5日 |

1973年(昭和48年)に全通したJR根岸線、洋光台駅から徒歩5分。

住宅地の一角に巨大な建造物が目に入ってきます。

宇宙船をモチーフにしたというこの施設が「横浜こども科学館」現在はネーミングライツ制度が導入され「はまぎん こども宇宙科学館」という愛称で呼ばれています。

愛称で分かる通り、この施設は「横浜こども科学館」という名称ですが、施設の内容は「宇宙科学への理解」です。

市内唯一のプラネタリウムがあります。

(余談ですが神奈川県はプラネタリウムが何故か少ない。理由は分かりませんが、首都圏で最少です。人口比では全国最低かもしれません)

http://www.planetarium-guide.net/index.html

「はまぎん こども宇宙科学館」の内容は

http://www.sciencemuseum.jp/yokohama/

トピックスとしては、新しい館長に小惑星探査機「はやぶさ」の広報を担当された的川 泰宣氏が、平成24年3月1日に就任したことでしょう。

※的川 泰宣

【宇宙航空研究開発機構(JAXA)名誉教授・技術参与、東海大学教授、NPO法人「子ども・宇宙・未来の会」(KU-MA)会長、日本宇宙少年団副本部長、日本学術会議連携会員、国際宇宙教育会議日本代表】

東京大学大学院博士課程修了。東京大学宇宙航空研究所、宇宙科学研究所教授・鹿児島宇宙空間観測所長・対外協力室長、宇宙航空研究開発機構(JAXA)執行役を経て現職。工学博士。

科学技術への理解を深めるプロモーション施設としては東京都千代田区北の丸公園にある「科学技術館」が大先輩です。1964年4月9日に完成し4月12日に開館しています。

http://www.jsf.or.jp/

もう一つ、戦前から上野に本館のある「国立科学博物館」、こちらは自然科学系です。

http://www.kahaku.go.jp/

例の事業仕分けで注目を浴びたのが東京都江東区青海の国際研究交流大学村内にある「日本科学未来館」です。2001年7月9日に開館し現在の館長は宇宙飛行士の毛利衛氏です。

http://www.miraikan.jst.go.jp/index.html

1980年代に何故宇宙科学を理解するための施設が出来たのだろうか?

素朴な疑問から日本の宇宙開発史を簡単に調べてみることにしました。

宇宙観測はかなり早くから日本の技術陣が活躍してきましたが、日本の宇宙ロケット開発の歴史は天才(奇人)糸川英夫研究室が草分けだそうです。「イトカワ」聞いたことありませんか?純国産小惑星探査機「はやぶさ」が探査した惑星です。

糸川英夫

http://ja.wikipedia.org/wiki/糸川英夫

ついこの間、衛星かミサイルか隣国事件で大騒ぎになりましたが、宇宙衛星の打ち上げというのはそう簡単なことではありません。

特に冷戦時代には、宇宙開発がダイレクトに軍事力と直結していたこともあり、国産衛星を打ち上げることは困難なことだったようです。

「日本宇宙開発の歴史」よくまとまっています。(前半はイトカワ物語って感じもしますが)

http://www.isas.jaxa.jp/j/japan_s_history/index.shtml

1970年代、日本は本格的な宇宙開発に参入することを決定します。

1978年(昭和53年)3月17日宇宙開発委員会が「宇宙開発政策大綱」を決定します。

この大綱で、<通信分野><観測分野><宇宙実験><衛星系共通技術><輸送系共通技術><射場整備運用および追跡管制整備運用>という6つの柱が打ち出されます。

ここには直接掲げられていませんが、この大綱の背景に「人材育成」「国民の理解」の必要性があったことは当然のことだったでしょう。

「横浜こども科学館」創設時の館長は、牧野昇氏です。

三菱総合研究所会長、原子力事故防止のための「NSネット」初代理事長として活躍、多くの技術評論、文明論の著作があります。

(がんばれこども宇宙科学館)

「はまぎん こども宇宙科学館」意外と大人の認知度が低いようです。

地元では圧倒的な存在感ですが。

開館からもうすぐ30年経ちます。

より一層の工夫と企画を期待します。

こども宇宙科学館ですが、大人のプラネタリウム鑑賞はストレス解消になります。

※大人一人で気楽に入れると良いんですが ちょっと遠慮気味です。

(余談)

開館当時のパンフレットから転用してみると、

ここの開業時の設置PCはFM-NEW7らしい?

とすると発売されたばかりの新製品だ!(1984年(昭和59年)5月発売)

【番外編】 歴史は繰り返し?

神奈川新聞 フランス大統領選記事に納得

2012年のフランス大統領選挙は、1回目の投票は4月22日で、過半数を獲得する候補者がいなかったため、5月6日に上位2名による決選投票が執行されることになりました。

1988年5月4日の神奈川新聞に掲載されていた記事です。横浜には関係ありませんが、歴史は繰り返すことがこの記事からはっきり納得できます。

1988年の時は、フランソワ・ミッテラン(社会党)16,704,279票を獲得し54.02%の得票率でジャック・シラクを破り当選しました。

ジャン=マリー・ルペンの動向がシラクに大きく影響した点も見逃せません。サルコジもマリー・ルペンの娘Marine Le Penに影響され、苦戦中。

今年、2012年は世界のリーダーが選挙や交代の試練を受ける年です。不安定な外交潮流とならないよう祈るばかりです。

193カ国中、3分の1に近い59カ国で選挙が行われ、うち26カ国で新たなリーダーが誕生するとみられています。主な交代が予測される国々???

米国、中国、ロシア、フランス、韓国、北朝鮮(交代済)、台湾、日本???

No.124 5月3日 料亭にて超機密書類盗まれる

今日は憲法記念日です。

憲法に因んだ横浜ネタといえば、伊藤博文らが金沢八景の料亭東屋で「明治憲法」草案を練ったという話しでしょう。

このあたりの顛末はかなりブログ等に記載されていますので、私はちょっと別なネタに振って紹介しましょう。

とはいえ、

本命、明治憲法草案について簡単に紹介しておきます。

1868年(明治元年)明治政府になってから憲法が制定するまで紆余曲折、かなり時間がかかります。1889年(明治22年)2月11日、大日本帝国憲法が発布され、国民に公表されますから、たっぷり20年はかかったことになります。

この間、政変も何回か起り、国際情勢も変化する中、1887年(明治20年)5月に憲法草案を書き上げた舞台が横浜市金沢区の料亭東屋と横須賀市夏島の伊藤博文別邸です。(夏島草案)

当初東京で検討されていましたが、プロジェクトの合宿みたいなものでしょう、首相の別邸近くの風光明媚な場所でということで当代有名な相州金沢の東屋旅館で作業を継続します。

が、

留守にしている間に、草案の原稿の入った鞄が盗まれるという大失態が起ります。原稿は無事発見されますが、機密上問題だということで、伊藤の別荘「夏島」に移り作業が続けられます。

というわけで、憲法に因んだ「横浜」はとんだ災難の舞台になってしまいました。

http://ja.wikipedia.org/wiki/大日本帝国憲法

http://hamadayori.com/hass-col/culture/MeijiKenpo.htm

http://www.keikyu.co.jp/webtrain/ryouma/spot/spot_kenpou_sousou.html

(江戸時代からの有名旅館)

憲法草案盗難という前代未聞の事件に見舞われた「東屋」

江戸時代から続く有名旅館でした。

1955年(昭和30年)廃業ということですから結構最近まであったんですね。

憲法草案が盗まれた旅館ですが、

現代でも良くある話しで、旅先のセキュリティにはご注意を。

今日は、この「東屋」について紹介します。

金沢江戸時代、金沢八景が観光名所として栄えていた頃、 瀬戸橋近くには旅館や料亭が立ち並び賑わいをみせていました。

その中の一つが東屋でした。

金沢(横浜市金沢区)は、鎌倉時代から開けた街でした。

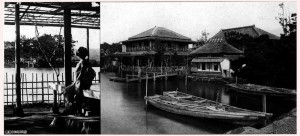

|

| 東屋写真(金沢区40周年誌より) |

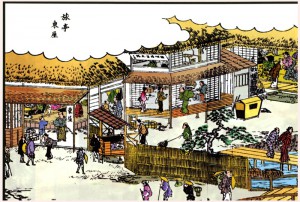

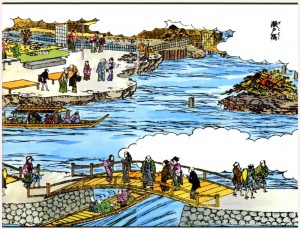

天保 7年(1836)に刊行された「江戸名所図会」にも瀬戸橋と旅亭東屋が描がかれた四枚つづきの挿絵があります。

|

| 江戸名所図絵より |

瀬戸の急流、橋の上を行き交う旅人、旅亭の客引き。舟には獲れたばかりの跳ねる魚、料理を座敷に運ぶ仲居の姿等が見事に描かれています。

|

| 江戸名所図絵より |

明治大正期には、多くの文人、政治家もここを訪れました。

当時の記録から「東屋」関係のものを幾つか探してみました。

明治20年6月1日

伊藤博文(45)横浜の金沢に行き東屋に滞在する。4日、同所夏島の別荘が落成して移る。「海辺の空気は至て清涼にて、心持大によろしく候。……日和よき時には、後の山廻り、海岸の貝ひろひ等にて、余程おもしろく日を送り申候」。8月13日、帰京する。以後、しばしば訪れて滞在する。

明治35年2月22日

自轉車旅行の催有り 午後一時を期し品川停車場前の茶見世に會す 來る者久米 佐野 菊地 小代 中丸 小林 合田及拙者の八人也 舊東海道筋を走り横濱を經杉田に到る 此處にて月の出を眺め山を越え金澤東屋ニ一泊

2月22日 アーティストツーリング

明治32年10月16日

津田左右吉(26、千葉県の中学校の教師として生徒を引率し、鎌倉から横浜の金沢に行き東屋に泊まる。17日、鎌倉巡覧ののち三橋支店に泊まる。18日、横須賀に行き造船所を見学して泊まる。19日、再び鎌倉に出て江の島に至り岩本楼に泊まる。20日、藤沢で箱根に行った一隊と合流、帰京する。

大正09年9月 佐佐木信綱(48)横浜金沢の称名寺に古書を訪ね、旅館東屋で昼食をとる。

金沢湾?のシンボル瀬戸神社のびわ島弁天社のそばに、

「金沢総宜楼に題す」という詩碑が建っているそうです。

(今度行きます)

この詩碑もとは東屋の庭内にあったもので昭和30年に廃業したときここに移されたそうです。

金沢区は魅力一杯の歴史をたっぷり楽しめるゾーンです。まだ数回しか訪れていませんが、時間を作って今年はじっくり散策してみたいと思います。

→ということで この後金沢八景を堪能してきました。

No.136 5月15日 フルライン金沢区

No.269 9月25日(火)河口に架かる橋

No.123 5月2日 全県下警察官待望の楽園

みなとみらいによく見ると不思議な建物が建っています。

「けいゆう病院」です。

1996年(平成8年)1月8日に完成した財団法人神奈川県警友会が運営する総合病院です。

今日のテーマは、この「けいゆう病院」の前身(前名)で山下町にあった「(旧)警友病院」です。

この警友病院は、1934年(昭和9年)の今日、横浜市中区山下町に開業(開院)しました。

|

| 斜めに見えませんか?? |

この山下町の「警友病院」は

【全県下警察官待望の楽園】とメディアに賞された

昭和初期の震災復興建築でした。

閉鎖当時、昭和初期建築の象徴スクラッチタイルを見事に使った、最も古い現役病院建築として評価されました。

「警友病院」のような警察病院は意外と少なく、

東京都警察病院が1929年(昭和4年)3月18日に完成し、

昭和9年の神奈川県、

そして昭和12年に大阪警察病院が完成し、

その後京都に開業しただけでした。

「警友病院」とネーミングされたのは横浜だけのようです。

病院建設資金は、県の警察官・消防官からの拠出金を集め、県内の篤志家からの寄付、そして天皇・皇后並びに各皇族からの下賜金で調達したと記録にあります。

おそらく、関東大震災の教訓から総合病院の必要性を感じたためでしょうが、職域病院としてだけでなく地域の基幹病院として県民に広く医療を提供し地域に信頼されてきたことはまちがいありません。

【全県下警察官待望の楽園】

※御下賜金の恩命を拝した警友病院竣工※

5月2日

「畏くも両陛下より御下賜金の光栄に輝やく警友病院は、警察消防全員と家族の待望の中に港都の一異彩としてネオヽクラシズムの三層楼を山下町の一角に出現した。」(横浜グラフ)

|

| 開設式典の模様(都市発展館より) |

※『横浜グラフ』は台紙(横37.5×縦25.2cm)に写真プリントとその解説ラベルを貼付し、台紙右端の4つの穴を紐で綴じたアルバムである。表紙(横37.8×25.5cm)には「横浜グラフ」「横浜 国際写真通信社 発行」と印刷されている。「横浜グラフ」のタイトル文字背景のデザインは横浜市章を象ったものである。(横浜都市発展記念館)

http://www.tohatsu.city.yokohama.jp/

私が初めてこの病院を(見学)したのは高校時代のことでした。

母の古くからの友人で、この病院の産婦人科医師(後に産婦人科部長)をされていた故石雲サカエ先生に案内していただきました。

その当時で築40年、戦火を通り抜けてきた重厚な石の塊といった印象しか(あまり関心が無かったので)ありませんでした。

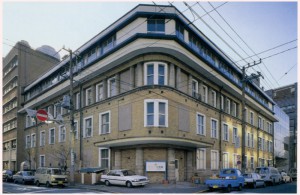

ついでにということで、病院の外に出て案内していただいたのが「別館(当時横浜入国管理事務所)」でした。外観だけでしたが「大変貴重な建物だそうですよ。残せるモノなら残しておいた方が良いですね」と言われ、ただただ感心したことを記憶しています。以来この建物の前を通る度に、その後(アルテリーベで)食事をした記憶と一緒に思い出します。

調べてみると、

この建物は、もともとロシアに本社があった露亜銀行横浜支店として建てられ、次にドイツ領事館、法務省、横浜入国管理事務所(現在の東京入国管理事務所横浜出張所)へと移り変わり、昭和53年から警友病院別館として使われたそうです。

部分的に切り取るとかなり珍しいイオニア式風の佇まいも感じられます。

設計者は不明?と記している資料と

イギリスの建築家のBernard Michael Wordの手によって設計と記してある資料があり、どちらが正確かわかりませんが、神奈川県内で唯一残った外資系建物と聞くとこれからも近代遺産として残って欲しいものです。

現在

ブライダル施設としてリニューアル され『La Banque du LoA(ラ・バンク・ド・ロア)』という名で 2011年9月14日(水)オープンしました。

http://www.yokohama-loa.com/

No.122 5月1日 ハイデルベルク・ヘンリーと呼ばれた男

Prison camps in Yokohama

戦時中、全国に多くの捕虜収容所(Prisoner of war, POW)が設置されました。

横浜市内にも幾つか俘虜収容所がありました。

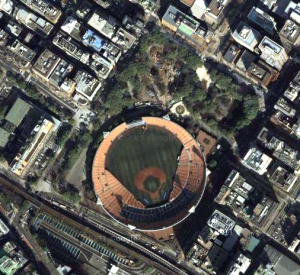

最も早期に設置された東京俘虜収容所第三分所は「横浜収容所」と呼ばれ、1942年(昭和17年)〜44年(昭和19年)の今日5月1日まで横浜公園にあった(旧)球場を代用し開設されました。

|

| 現在の横浜スタジアム |

(俘虜記)

期間中約300人を収容した「横浜収容所」には、ハイデルベルク・ヘンリーと呼ばれた日本人がいました。

彼の話を紹介する前に、俘虜の話をしておきましょう。

現在では「捕虜」と表記しますが、第二次世界大戦時まで一般的に「俘虜」と表記しました。横光利一賞受賞の大岡昇平「俘虜記」は戦時中の米国軍下の“日本人捕虜”経験を下に書かれた秀作です。

「第2次大戦中、日本軍はアジア・太平洋地域で約14万人の連合軍将兵(イギリス、アメリカ、オランダ、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、インドなど)を捕虜としました。彼らは各占領地で日本軍が使用する鉄道や道路、飛行場などの過酷な建設作業に従事させられるとともに、その一部、約3万6千人は日本国内にも連行され、労働力不足を補う要員として、炭鉱や鉱山、造船所、工場などで働かされました。

捕虜たちの生活は悲惨をきわめ、飢えや病や虐待などにより、終戦までに国内外合わせると3万数千人もの人々が亡くなりました。死亡率は27%に及びます。」

※POW研究会データ転載

http://www.powresearch.jp/jp/index.html

|

| 横浜にある英国領墓地がトップ画面に使われています。 |

今だ日本への遺恨が残っている連合軍俘虜経験者が、時々問題を再燃させる時がありますが、戦後処理の曖昧さがこの問題を引きずっているようです。

戦後、

これら俘虜収容所の管理責任者の多くが軍事裁判によって俘虜虐待の罪名で戦犯として死刑を含め処罰されました。

(ハイデルベルク・ヘンリー)

悲惨な史実の中で、俘虜と日本人との心温まる交流の物語があります。

1942年(昭和17年)9月に開設された東京俘虜収容所第三分所「横浜収容所」の所長だった林純勝中尉は、あるイギリス軍人たちから

ハイデルベルク・ヘンリーとあだ名されていました。

「村岸大尉-これは紳士だ。実に立派な人物だよ。”ジェントルマン・ジム”っていうのが彼の渾名になっているんだ」

「しかし、”ハイデルベルグ・ヘンリー”はピカ一だろうな。林という大尉でね、仏教の坊さんだそうだ」

「一番最初に林大尉に会った時の事を思い出すよ。横浜でね。ヒットラーばりのチョビひげを生やして、ドイツ式の山高帽子をかぶってるんだ。畜生! と思ったね。このドイツ野郎がっ! てんで”ハイデルベルグのヘンリー”と渾名をつけたわけさ」

「ところが、これがとんだ認識不足でね、トラックへのせられて暫く行くと雨が降って来たんだ。すると、どうだい、ヘンリー先生、車を止めさせてね、病人の捕虜を運転手の席にのせて、自分はわれわれと一緒に濡れて行ったんだ。アレッと思ったよ。それからすっかり好きになったんだが、良い人だよ、彼は」

(ルイス・ブッシュ著「おかわいそうに」より)

“ハイデルベルグのヘンリー”こと、林純勝中尉は戦時下にありながら俘虜達をして「日本一の収容所」、GHQの調査でも「相対的に公平」と評価された収容所をマネジメントした人物でした。

彼の故郷は長野県で、善光寺の末寺教授院(宿坊)の僧侶でした。

この教授院は現在外国人にも人気のあるユースホステルとなっています。

|

| 宿坊、善光寺教授院 |

収容所では、日本軍側との交渉等を行う俘虜達の中でリーダー(先任将校)を決めます。

「横浜収容所」の先任将校になったのがカナダ空軍のバーチャル(Leonard J. Birchall)少佐でした。

日本の機動部隊(南雲艦隊)によるセイロン奇襲攻撃を未然に防ぐ軍功により「セイロンの救世主」と呼ばれたヒーローでした。

彼は林所長(中尉)と戦時下の信頼関係にあったようです。

林中尉と共に第13分所、東京本所を経て最後は長野県諏訪鉱山の第6分所で終戦を迎えることになります。

|

| Leonard J. Birchall |

多くの収容所責任者が軍事法廷で重い罪状で裁かれる中、林純勝中尉は「横浜収容所」の責任者としてではなく別の罪で重労働3年になりますが、1年に減刑されたそうです。

この極東軍事裁判で、林純勝中尉側の弁護に立った弁護士が後の横浜市長となった飛鳥田一雄です。

(余談)

ルイス・ブッシュ氏は現在鎌倉にお住まいだそうです。(2012年未確認)

戦前 火野葦平さんの作品を英訳された方で、日本人と結婚し暮らしていましたが開戦で帰国、英国軍人として参加しますが(運命のいたずらで)香港で俘虜となり東京大森、19年に横浜に送られます。「おかわいそうに」によれば、山手の「234番館」と思われる洋館に収容されていたようです。

(未調査)

http://www2.yamate-seiyoukan.org/seiyoukan_details/yamate234

参考文献

「東京第3分所(横浜球場)」笹本妙子

「おかわいそうに」ルイス・ブッシュ

【横浜市内の収容所】

■横浜分所

1942年9月12日、横浜俘虜収容所として、横浜市中区横浜公園の横浜球場スタンドを利用して開設。

1944年5月1日閉鎖。捕虜は日清製油分所、横浜耐火煉瓦派遣所、横浜船舶荷役派遣所へ移動。使役企業は横浜船舶荷役など。収容中の死者7人。

■東京芝浦電気鶴見分所

1943年12月25日、横浜市鶴見区末広町1-124の日本鋼管鶴見造船派遣所内に開設。

使役企業は東京芝浦電気鶴見工場。

終戦時収容人員121人(蘭72、英20、豪17、米12)、収容中の死者44人。このうち31人は空襲により死亡。

■日清製油分所

1944年5月1日、横浜市神奈川区千若町に開設。

使役企業は日清製油横浜工場。

■三菱重工横浜造船派遣所

1942年11月18日、横浜市神奈川区橋本町1-1に開設。

使役企業は三菱重工横浜造船所。

■日本鋼管鶴見造船派遣所

1943年1月21日、横浜市鶴見区末広町1-124に開設。

使役企業は日本鋼管鶴見造船所。収容中の死者23人。

■大阪造船横浜工場派遣所

1943年4月2日、横浜市鶴見区末広町1-12に開設。

使役企業は大阪造船横浜造船所。収容中の死者1人。

■日本鋼管浅野船渠派遣所

1944年3月20日、横浜市神奈川区橋本町2-1に開設。

使役企業は日本鋼管浅野船渠造船所。収容中の死者なし。

■横浜耐火煉瓦派遣所

1944年5月1日、横浜市磯子区西根岸馬場町に開設。

使役企業は横浜耐火煉瓦。収容中の死者なし。

■横浜船舶荷役派遣所

1944年5月1日、横浜市中区山下町32に開設。

使役企業は横浜船舶荷役。収容中の死者なし。

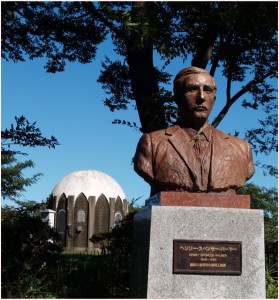

No.121 4月30日 日本にCivil engineeringを伝えた英国人

桜木町または日ノ出町からほど近い丘の上に整備された野毛山公園があります。

起伏に富んだ幾つかの庭園と、動物園があり、市民の憩いの場所となっているこの公園の一角にヘンリー・スペンサー・パーマーの記念ブロンズ胸像があります。

1987年(昭和62年)の今日、横浜水道創業100年を記念して建てられました。

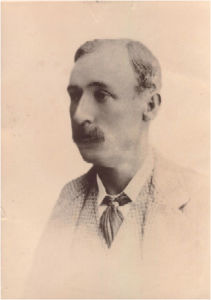

(Henry Spencer Palmer)

1838年4月30日にHenry Spencer Palmerはイギリス領インド帝国のバンガロールに生まれました。

教育を英国バースで受け、王立陸軍士官学校で土木工学(Civil engineering)を学び卒業と同時に工兵中尉を任じられます。

カナダ、ニュージーランド、バルバドス、香港と世界各地の英国領に赴任し、地形測量、道路工事、水道設備設計といったCivil engineerとしての才能を発揮します。

※Civil engineeringは狭義では土木工学ですが社会基盤学とも訳されます。

明治11年頃、香港で水道設計を成功させたパーマーは、何回か立ち寄ったことのある日本にたまたま来日していた時、英国公使パークスの紹介で水道調査の仕事に就きます。限られた時間の中、3ヵ月で実地測量から計画までを脅威の行動力で完成させ、多摩川取水計画と相模川取水計画の2案を提出し日本を離れます。

多摩川取水計画に関しては、後の東京との水源競合を与件事項として明記されることで、横浜の水源が相模川水系、道志村になる基礎データとなります。

いざ工事を始めるにあたり、日本には技術者が殆どいないという現状がありました。そこで、Henry Spencer Palmerを再招聘します。1885年(明治18年)4月から日本初の近代水道の工事が始まります。水源を相模川支流の道志川に求め、野毛山配水池(野毛山公園)に至る総延長48kmの2年にわたる難工事でした。

1887年(明治20年)10月17日に横浜水道は通水します。

パーマーはその後、東京の水道事業を手始めに大阪水道、神戸水道、函館水道ほか全国の水プロジェクトに参画し、多くの業績を残します。

1890年(明治23年)日本人の女性・斉藤うたと再婚し、娘が生まれますが、三年後の1893年脳卒中で東京麻布の自宅にて54歳で亡くなります。東京青山霊園に埋葬されています。

パーマーはいわゆる「お雇い外国人」ではないと私は考えます。そこには、世界を歩き社会インフラの基本中の基本を設計するCivil engineerとしての誇りがあったのでしょう。

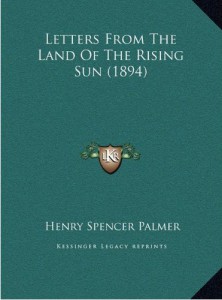

タイムズの通信員としても日本の情報を発信し、 豊富なイラスト入りの『Letters from the Land of the Rising Sun(日出ずる国からの手紙)』を執筆していました。彼の死の翌年出版され、母国英国でも多くの読者がこの本を手がかりに日本を知ります。

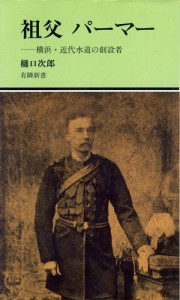

Henry Spencer Palmer Museumという個人で編集された秀逸なライブラリがあります。お孫さんにあたる樋口次郎氏の作業によるももです。

http://homepage3.nifty.com/yhiguchi/

「祖父パーマー 横浜・ 近代水道の創設者」有隣新書 (平成10年10月15日発行)

No.120 4月29日 庭球が似合う街

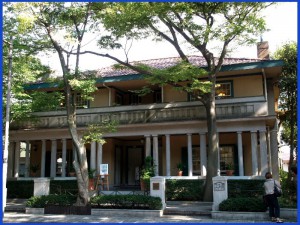

開港時から多くの外国人が暮らした横浜山手地区。

この地から始まった外国文化との出会いが多くあります。

テニスも代表的な横浜から始まった欧米文化の一つです。

1998年(平成10年)の今日、当時の様子を伝える「横浜山手・テニス発祥記念館」が山手公園内(横浜市中区山手町230)にオープンしました。

日本最初の洋式公共公園「山手公園」には12面のテニスコートが点在し(内 市営コート6面)、最初のローンテニスが行われた場所に相応しい雰囲気を持っています。

ここには、「日本庭球発祥之地」と記された記念碑が建っています。

1878年(明11年)横浜の居留地に暮らす外国人が、自分たちのためにクラブとコートをつくった史実にちなんだものです。

倶楽部創設から100年後の1978年(昭53年)に元デビスカップ(デ杯)選手の安部民雄氏の書により建てられ除幕されました。

「1876年(明治9)、ここ山手公園でわが国最初のローンテニスが行われ、1878年にわが国最初のテニスクラブが誕生しました。日本初の洋式公園である山手公園と、わが国でのテニス発祥120周年を記念してこの記念館を設立しました。」

テニス発祥記念館には、かつて外国人がテニスに興じたテニス用品、年譜などが展示されています。この公園と、テニスコートを散策しながら「テニス発祥記念館」を訪れるのも、開港の風を感じるうってつけの空間といえるでしょう。

1870年(明治3年)6月4日に開園した山手公園内には、歴史的洋館の山手68番館が市営テニスコートのクラブハウスとして使われています。

(余談)

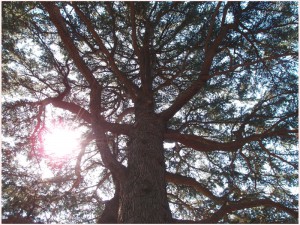

ここにそそり立つヒマラヤスギも山手公園に初めて植えられ、全国に広まったマザーツリーです。

No.119 4月28日 開国を祝う

1859年、開港によって限られていた交易の場が飛躍的に拡大します。

その中心となった港が江戸に近い横浜港でした。

この「開港」を記念して節目には横浜「開港祭」が開催されてきました。

横浜を語る枕詞、開港より( )年の横浜は……

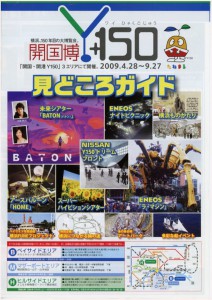

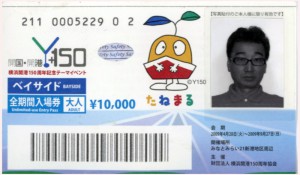

50周年、100周年、130周年、そして2009年(平成21年)の今日4月28日(火)

開港150周年祭「開国博Y150」が開幕。

153日間開催されました。

「開国博Y150」の開催概要は下記サイトをごらんください。

http://www.yokohama150.org/y150/

http://ja.wikipedia.org/wiki/開国博Y150

「開国博Y150」開幕 私の場合

実現不可能と思っていた「ヨコハマ・グッズ 横濱001」の「開国博Y150」ブース立上げを4月中旬から突貫で始めていました。

なにせ一人所帯の事務所に12人のスタッフ集めから始まり、忙殺されていました。

153日間無休、10時20時で400アイテムの販売管理をどうするかで頭が一杯だった二週間、無事整いオープンできた安堵感に満ち満ちた4月28日でした。

「開国博Y150」の評価は賛否いろいろあります。

全体結果が失敗ではないかという流れに傾く中、批判が高まりました。

契約金の減額、赤字補填、誰が悪いという犯人探しまで、傍観者の私にも聞こえて来るノイズで一杯でした。

今日のコラムはその評価をするには適切な場ではありません。

ただ一言だけいえば、準備不足 少なくとも2004年くらいから本腰を入れる必要があったのだと私は感じました。

神奈川県、横浜市、商工会議所 他諸々。「三すくみ」だったように見えました。

(時勢の悪さ)

100周年のときは、終戦の疲弊した背景で開催。

No.96 4月5日 開港ではありません開国百年祭

130周年のときは、昭和天皇の崩御。

そして 150周年のときは

アメリカの大手証券会社リーマン・ブラザーズが経営破綻。

そして パンデミックの恐怖、新型インフルエンザ感染症

なんてのもありましたが

ゴールデンウィーク(4/28〜5/6)の来場者数は約49万人

(周辺観光客をいれたらならもっとでしょう)

確かな手応えは

あらためて、来訪者の増加で横浜認知力がアップしたことでしょう。

街中活動の活発化、私はボランティアという言葉の乱発が嫌いなのであまり多用したくありませんが、真のボランティアによる地域力を実感できたことは間違いありません。

(しっかり この祭りに学ばなければなりません。得たものと失ったものを)