ホーム » 2012 (ページ 6)

年別アーカイブ: 2012

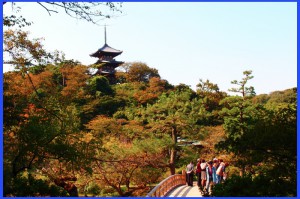

No.325 11月20日(火)秋の庭園美満喫はここ

今日は1964年(昭和39年)11月20日(金)に三渓園内の2代目松風閣が築造された日です。横浜で秋を満喫するには三渓園散策の今が最適のシーズンです。

「三渓園」

少し長いですがHPから紹介文を引用します。

「三溪園は生糸貿易により財を成した実業家 原 三溪によって、1906年(明治39)5月1日に公開されました。175,000m2に及ぶ園内には京都や鎌倉などから移築された歴史的に価値の高い建造物が巧みに配置されています。(現在、重要文化財10棟・横浜市指定有形文化財3棟)

東京湾を望む横浜の東南部・本牧に広がる広大な土地は、三溪の手により1902年(明治35)頃から造成が始められ、1914年(大正3)に外苑、1922年(大正11)に内苑が完成するに至りました。

三溪が存命中は、新進芸術家の育成と支援の場ともなり、前田青邨の「御輿振り」、横山大観の「柳蔭」、下村観山の「弱法師」など近代日本画を代表する多くの作品が園内で生まれました。

その後、戦災により大きな被害をうけ、1953年(昭和28年)、原家から横浜市に譲渡・寄贈されるのを機に、財団法人三溪園保勝会が設立され、復旧工事を実施し現在に至ります。」

この広大な園内最南端に海を見下ろす山荘風邸宅が明治20年代に建てられました。

|

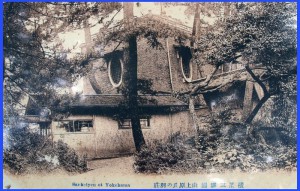

| 絵はがきに残る初代松風閣 |

|

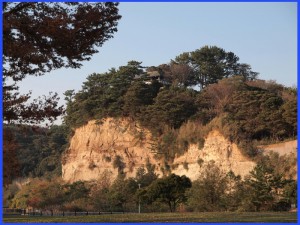

| 展望施設になっています。飲料の自販機もあります。 |

“松風閣”です。現在の”松風閣”は二代目で、当時とは全く異なる「展望施設」となっています。

|

| 旧邸の跡のようです。 |

ここから眺める風景は、根岸湾に広がる工業地帯です。冬の季節には落葉した樹木の間からダイナミックなプラント施設、三浦半島、房総半島を展望することができます。

|

| 展望 |

(初代松風閣)

初代松風閣は、園内の別荘のような小高い丘の一角に建てられました。

南側から見上げた松風閣は絶壁に建てられています。

|

| かつては眼下は海でした。現在は市民公園になっています。(南門から出られます) |

明治44年、オーナー原三渓の依頼により画家下村観山は松風閣の中にはめる襖絵の大作を制作します。大正元年に完成し三渓はこの襖のある部屋を「観山の間」と命名しゲストルームとしても愛用しました。

大正5年6月19日インドの詩人タゴールが三渓園を訪問し9月2日(土)に日本を去るまでの二ヶ月半を松風閣で滞在したことは有名です。

No.171 6月19日(火)虚偽より真実へ、暗黒より光明へ 我を導け

No.280 10月6日 (土)天心と三渓

残念ながら第二次世界大戦中の爆撃で完全に消滅してしまします。

戦後、横浜市に譲渡・寄贈されたあと「展望施設」としてこの松風閣の名が復活します。

※松風閣と三重の塔は、急な上り階段ですのでご注意ください。

南門側から登るのもおすすめです。

|

| 遺構 |

|

| 溶岩石を使った門跡?登った右が松風閣です |

(2013年〜2014年の三渓園)

秋の風物詩、菊花展を開催中!

〜11月24日(日)

※1月1日〜3日

三溪園ですごすお正月〜横浜市指定有形文化財 鶴翔閣公開

三溪園の創設者 原三溪の旧宅・鶴翔閣の内部を公開します。期間中、箏曲の演奏や庖丁式などもあります。

(内容は、年により変わる事があります。)

[ 2014年 ]

1月1日 筝曲演奏

1月2日 庖丁式

1月3日 和妻

※1月中旬

盆栽展

マツ・カエデ・サツキ・ウメなどの盆栽約100鉢を展示します。鉢の上の小さな自然が楽しめます。

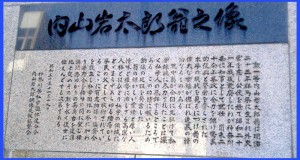

No.324 11月19日(月)広田弘毅に和平を進言した男像

日本一大きかった(未確認)…県知事像が撤去!

認知度低い?

戦後初の民選神奈川県知事「内山 岩太郎像」が

1975年(昭和50年)の今日11月19日に建立され、

2012年7月に解体されました。

|

| 偶然撮った内山像。大きかった!! |

実は「内山 岩太郎像」解体を知ったのは、このテーマを調べているときでした。前々からこの像の前を通る度に気になっていた人物像です。

http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1206260032/

リンク切れになってしまいました。神奈川新聞社のニュース記事でした。

高島嘉右衛門の足跡を追って青木橋から高島台あたりを散策するルートにちょうど「神奈川県私学会館」があり、ここの前庭にどーーんと建っていました。

台座を含めると8.6メートルの高さにもなるそうです。東日本大震災後、近隣住民から倒壊を不安がる声が寄せられ欠いたが決定したそうです。(写真撮っておいて良かった)

Googleストリートビュー(2009年)ではまだ見ることが出来ますよ。(現在モードは更新されてしいますのでタイムマシン機能を使ってください)

|

| ストリートビュー |

(耐えられない存在の遠さ?)

私だけかもしれませんが、神奈川県知事は横浜市民にとって遠い存在ですよね。

解体要求の背景には、個人銅像としては大きすぎる(威圧感)が、倒壊の危険性より強かったのではないか?と勝手に想像します。

ではこの内山なる彼の人物像を調べてみますと実にもったいない気もします。

改めて、

横浜市民に聞く!

「戦後県知事を何人知っていますか?」

“内山 岩太郎(うちやま いわたろう)”は、戦後初の民選(公選)神奈川県知事です。

戦前南米・ヨーロッパで外交官を務め実績を残します。

戦後は1947年から67年まで5期20年の長期にわたって神奈川県知事でした。

彼は5期務めただけはある!

いろいろ足跡を残しています。

個人的に評価するのは

1951年(昭和26年)神奈川県鎌倉市雪ノ下・鎌倉八幡宮境内に開館した元神奈川県立近代美術館(坂倉準三設計)

1954年(昭和29年)11月に開館した神奈川県立図書館と音楽堂(前川國男設計)

この二つの文化施設建設を(当時の状況下で)推進した功績は大きいと思います。

双方共に建て替え(廃止)計画が持ち上がりますが、多くの存続支援活動を経て現在も現役で活躍しています。

また、横浜開港100周年を記念して昭和34年(1959年)にオープンしたシルクセンター(坂倉準三設計)建設にも尽力しています。

当時これこそ財政難の折、選択眼は間違っていませんでした。

(内山 岩太郎略歴)

1890年(明治23年)2月28日

前橋市天川原町5、農業岩吉・ちか子の三男として誕生

1902年(明治35年)4月1日

群馬県立前橋中学校入学

1907年(明治40年)4月8日

東京外語学校スペイン科に入学

1909年(明治42年)9月15日

外務省留学生としてスペイン・マドリードに到着

1912年(明治45年3月

外務書記生に任命、在スペイン公使館勤務

1917年(大正6年)11月22日

外交官領事官試験に合格、チリ在勤を命じられる

南米・ヨーロッパの外交官勤務5年に及ぶ

1923年(大正12年)1月11日

内田康哉外務大臣の秘書官に任命

1924年(大正13年)1月16日

十文字信介の娘登志子と結婚

南米・ヨーロッパの外交官勤務15年に及ぶ

1937年(昭和12年)10月22日

アルゼンチン公使に任命

1942年(昭和17年)7月24日

広田弘毅に和平を進言

1943年(昭和18年)3月31日

外務省から退官

1947年(昭和22年)4月5日

神奈川県知事選に立候補し初当選

1957年(昭和32年)3月1日

川崎臨海工業地帯造成に着工

1962年(昭和37年)2月15日

津久井郡城山町にダム建設着工

1966年(昭和41年)5月17日

県新庁舎落成

1966年(昭和41年)

勲一等瑞宝章を受章。

長年の功績がたたえられてペヘレイがアルゼンチンから移植された

1967年(昭和42年)4月22日

在職21年におよんだ神奈川県庁を去る

1968年(昭和43年)6月17日

登志子夫人死去

1971年(昭和46年)11月16日

横浜市港北区日吉本町自邸にて死去

エピソードは満載です。

トピックスは、

1942年(昭和17年)7月24日、もう戦争始まってます。

年齢一回り先輩の広田弘毅に和平を進言しますが時遅く、

1943年(昭和18年)3月31日外務省を退官します。

■カトリック信者で頑固者。(大平正芳にも共通)

■スペイン語は滑らか堪能で、戦前は外交官として活躍。

■「相模湖」の命名者、命名でいえば県立「柏陽」高校の名付け親。

■戦後は吉田茂の信任が厚く、進駐軍と丁々発止ディベートする交渉力。

■終戦直後の食料危機への現場対応の見事さ。

■政治的には神奈川県政のドン河野一郎とは同じ保守陣営でありながら犬猿の仲。

■米国排日政策の中、ブラジルへの集団的移民に多大な貢献をします。

http://www.ndl.go.jp/brasil/greetings.html

産業育成では

■いち早く地域ブランドの育成に着手した独自の「神奈川県指定銘菓」制度を制定し推進します。(現在も活きてますね)

■内山岩太郎知事、最後の仕事として推進したのが「神奈川県立歴史博物館」(けんぱく)です。

(何故私学会館に銅像?)

内山岩太郎神奈川県知事は「心して育てよ日本の子供らを」という言葉のレリーフを神奈川県立総合教育センターに残しています。

彼の功績の代表例は“教育振興”といえるでしょう。

近代日本における初の私立学校は横浜(神奈川)から始まりましたが、第二次世界大戦後、神奈川県内の私学各校のダメージは相当のものでした。

物的被害、人的被害、資金難のハードルを乗り越せるために様々な県政手腕を発揮、神奈川私学にとって「中興の祖」とも称せられました。

○県私立学校審議会設置

○「学校法人の助成に関する条例」(私学助成)施行

※全国に先駆けて私立学校教育のための補助金制度を整備した功績は大きいと言えるでしょう。

横浜市と神奈川県の関係に付いても何れ紹介しましょう。

No.324 11月19日(月)広田弘毅に和平を進言した男像

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=268

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=180

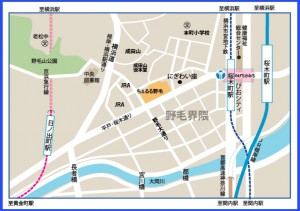

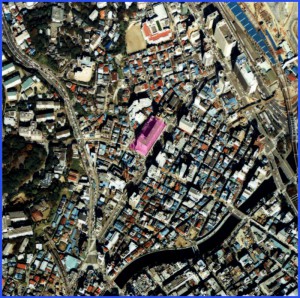

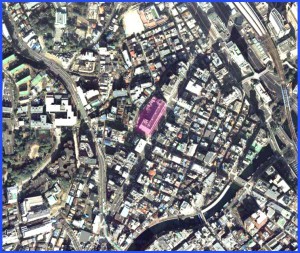

No.323 11月18日(日)歓楽街の住まい方 (加筆修正)

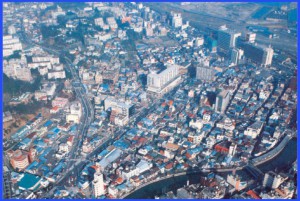

飲んべえを大量に引き寄せる「野毛界隈」に

初めて高層住宅+商業施設が出現した日です。

1983年(昭和58年)11月18日(金)の今日、

商業施設「ちぇるる野毛」が開業しました。

|

| ちぇるるパンフより |

|

| ちぇるるパンフより |

(横浜道の要所)

野毛界隈は東海道(江戸時代)と横浜港(明治時代)を結ぶ

横浜道の要所として幕末から賑わった街です。

日本初の鉄道駅、造船所、戦後は闇市、劇場、場外馬券売場と移り変わりながらも“下町の居酒屋”で賑わってきました。

戦後このエリアは中低層の飲食・料理店などが大半を占め防災上の課題を抱えていましたが、

たまたま野毛3丁目の一角の土地買い占めに端を発し、

再開発計画がこのエリア最初の試みとして進められました。

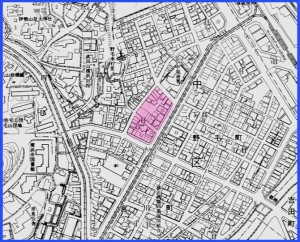

正式名称「野毛町3丁目第一種市街地再開発事業」は、

権利者の長い合意形成行動の結果、

十年の時間をかけた“画期的”な都市計画遂行でした。

合意形成には多くの障害を乗り越える必要がありました。

敷地面積6,510平米、地下1階から地上2階までが商業施設。

3階が横浜市野毛地区センター、

4階から9階までが住居という複合ビルとして計画されました。

この一角は

地権者24人、借地権者11人、借家権者22人からなる複雑な利害関係のある混在地域でした。

|

| 昭和30年代 |

|

| 1977年 |

|

| 1988年 |

|

| 2011年 |

横浜市中区野毛地区の先行的再整備事業「ちぇるる野毛」誕生の経緯は

1970年(昭和45年)3月に基本構想作成

1973年(昭和48年)7月権利者による準備組合が発足

1978年(昭和53年)11月都市計画決定

1981年(昭和56年)2月部分着工

1982年(昭和57年)3月全面着工、7月キーテナント決定(ダイエー)

1983年(昭和58年)8月公募で「ちぇるる野毛」と決定

1983年(昭和58年)11月18日(金)ちぇるる野毛開業。

(ちぇるる)

商業施設のネーミングは公募によって「ちぇるる野毛」と決まりました。

桜(チェリー)とビルのコンセプトカラーであるパールホワイトを合わせて「ちぇるる」と名付けた案に決定します。

開業当時、この野毛界隈には大型商業施設が無く、

地元住民からは要望もあり大型キーテナントの誘致を図りますが、

立地商圏の購買力に弱さがあるということで難航しますが、ダイエーに決定します。

その後、トポスに業態変換し最終的に撤退します。

その後、TSUTAYA進出か?と騒がれますが

最終的に横浜市域を中心に業績を伸ばす「青葉」が食品スーパーとして開業します。

|

| 現在の商業施設、競合マップ |

野毛エリアは意外と商圏が重なっていることが上記の図でわかります。

「ピアゴ」は一時期閉店し、リニューアルを検討中です。

2015年新たにオープンしました。

(ちぇるるの歴史)

一階では、ダイエー系ハンバーガーショップ「ドムドム」が出店し、その後ダイエー系「ウェンディーズ」となり好調でしたが、

身売りのため関連閉鎖し現在は中華料理店が出店しています。

このように、「ちぇるる野毛」テナントは一部を除いて

撤退・新規を繰り返しています。

近年は個人病院の出店により医療モールの色合いが強くなってきました。

■横浜・桜木町 ちぇるる野毛ショッピングセンター

http://cherurunoge.com

■横浜市野毛地区センター

http://www.nogechikusen.com

(変貌する野毛)

平成に入り野毛の街中、周辺にマンションが急増し地域の模様が変化しつつあります。

また居酒屋の野毛からラーメン街道に。

※一時期15店舗以上が火花を散らしていました。

2000年代になり深夜まで営業するカジュアルバルが急増し客層が多層化してきました。

※バジルドミノ!(イタリアンレストラン「バジル」が野毛に新しい風を起こし、新規出店ラッシュが巻き起こっています)

(課題山積)

JRA頼みの土日型から脱却できるのか?

若干乱立気味の新規店舗は共存できるのか?

周辺のマンション新築が続く中、地域との接点をどうするのか?

野毛界隈の「連帯」と「個性」の両輪は回るのか?

30年の時が経過する「ちぇるる野毛」が見つめて来た野毛界隈は今、

変化のまっただ中にありどこに行こうとしているのか?

飲食店と住宅と商業施設の相乗効果は実現するのか?

1人の飲んべえとしては次代に新しい合意形成を期待するところです。

※「大道芸」「野毛流し芸 in 柳通り」には触れませんでした。

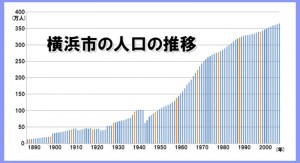

No.322 11月17日(土)今日は高齢化の話(修正加筆)

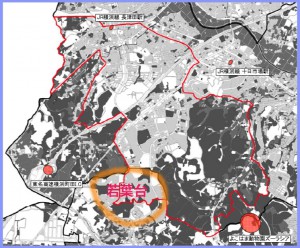

久しぶりに横浜市旭区北端に位置する「若葉台団地」を訪れました。

ここは以前仕事の関係でよく訪れた場所です。

横浜市旭区の北西部に位置する若葉台団地は、遠くからは高層住宅のコンクリートの塊というイメージがどーんと入ってきますが、近づくにつれて緑と住宅の調和がよくとれている街だということに気がつきます。

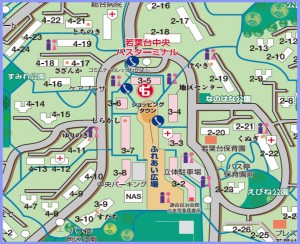

1982年(昭和57年)11月17日(水)にショッピングタウン“わかば” がオープンしました。

開業から30年の時が流れる中、

この町の現状から横浜の「高齢化」をちょっと考えてみます。

(横浜市は高齢化ばく進中)

横浜市は現在も人口増の町です。

新築マンションや、新規分譲住宅の開発も全国都市部としては元気な方です。

待機児童の課題を抱える一方で、

小中学校の統合廃校、空き家率のアップなど

横浜市も少子高齢化が確実に進んでいます。

横浜市の人口のピークは2020年で、およそ374万7千人と推定されています。

高齢化も人口ピーク時に25.6%(4人に1人が65歳以上)となり2055年では、39.7%以上になるという予測も出されています。

過疎の限界集落(超高齢化)という課題が全国的に課題となっていますが、

大都市部の高齢化もまた過疎地とは別の難題があります。

人工的に便利さを享受して生活していたライフルタイルに、

高齢化の“不便”を織り交ぜた都市生活が必要になってきます。

(若葉台はまだ若い?)

|

| 開発期の若葉台 |

横浜市旭区の北西部に位置する若葉台団地は、

1972年(昭和47年)3月に「若葉台一団地※の住宅施設」の 都市計画が決定され、

1973年(昭和48年)から神奈川県住宅供給公社が事業主体となって共同住宅建設が始 まりました。

※一団地における50戸以上の集団住宅及びこれらに付帯する通路その他の施設

でも、旭区は横浜市18区中1位の高齢化率です。

現在、若葉台は面積約89.6ヘクタール、6000戸を超える大規模な住宅団地となっていますが、神奈川県住宅供給公社の収益悪化から建設工事が中断され、

分譲開始から30年経過した現在も未完成(空地が残っている)という状態です。

(横浜逆ドーナツ化現象)

横浜市には昭和30年代(1950年代〜60年代)に一気に開発された住宅団地が郊外部に数多くあります。

一つ一つ列挙しませんが、私が実際に訪れた深刻な高齢化を抱える住宅地域は50を下りません。住宅開発とともに入居世代がほぼ同年代のため、町がまとまって年を取っていくという課題です。

さらに次世代が親との同居を選ばない、継住もないために広大な住宅地が殆ど老人の街になり、そのための対応が求められています。

逆に中心部に人口が移住している現象(逆ドーナツ化現象)も加速しています。

(若葉台は十年若い)

その点、若葉台は単純に考えても十年時間差があるので、まだまだ新しい試みが可能だと思っています。

すでに試みも始まっていますが人口の微減状態です。

当初若葉台団地は、計画人口25,000人を想定していましたが現在約1万6千人台を推移しています。

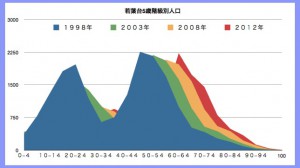

下記のグラフでも明らかなように高齢化も進んでいます。

ここまではネガティブな情報ばかり紹介しましたが、

若葉台は素敵な住環境を持ったエリアです。

隣接する横浜緑の七大拠点の一つ「三保・新治周辺エリア」は横浜市内最大級の緑地帯として現在有効的な整備が計画されています。

JR横浜線と相鉄線三ツ境へのアクセスも(バスですが)良い立地です。

「自然と都市機能が共存する」横浜若葉台というコンセプトは現在もその環境資源が生きています。

確かにアップダウン(起伏)の多い地勢ですが、高層住宅を中心に病院・銀行・教育施設・ショッピングセンターなど都市の便利な機能が計画的に整備されています。高齢者の住みやすい環境整備も積極的に行われています。

あとは 新しい住民を増やすこと。そして

より温かなコミュニティの新しいデザインをどう形成できるかにかかっているでしょう。

一度、この街のコミュニティに触れてみるのも新しい「横浜発見」につながると思います。

(この一年でも動きがあったようです。

幾つかの新しい活動組織が生まれ活動が始まっています)

ショッピングタウン“わかば”

http://www.shoppingtown-wakaba.com

旭区人口統計

http://www.city.yokohama.lg.jp/ex/stat/jinko/cho/new/asahi.html

NPO法人若葉台のスタッフブログ

特定非営利活動法人 若葉台

http://npowakabadai.minim.ne.jp/index.html

http://www.geocities.jp/npowakabadai/setsuritsu-syusi.htm

「若葉台の人的資源や自然環境をはじめとした、住環境の維持発展の取り組みと生活の営みの発露としての文化・芸術活動も大切です。

若葉台の福祉・環境・文化のまちづくりを推進するためには、住民の手によるNPO法人を立ち上げ、継続した取組体制の構築により、時代の要請に応えられる仕組みを創り、住民の心と生活が充実できるコミュニティを目指します。」

一般財団法人 若葉台まちづくりセンター

http://www.wakabadai-kc.or.jp

若葉台連合自治会

http://blog.livedoor.jp/wakaba_rengo/

若葉台二丁目南自治会

http://homepage3.nifty.com/wakabadaiminami/index.html

http://blog.livedoor.jp/imajun2011/

団地管理組合法人 若葉台くぬぎ

http://kunugi-4.hs.plala.or.jp

「みんなの若葉台」HP版

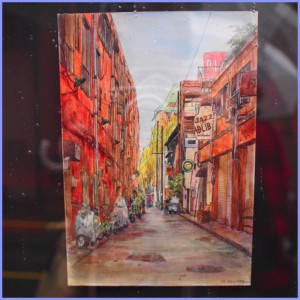

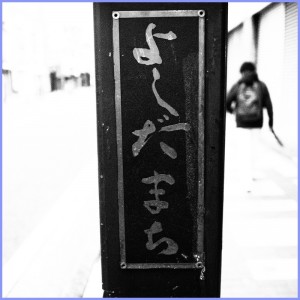

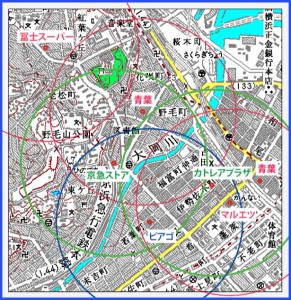

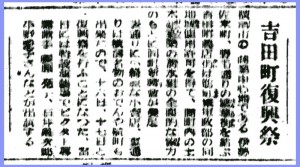

No.321 11月16日(金)吉田くんちの勘兵衛さん(加筆)

開港場「横浜」生みの親は誰でしょう?

私は“吉田勘兵衛”さんだと考えます。

彼の名が現在市内の一部に残っています。

その代表が「吉田橋」と「吉田町(商店街)」です。

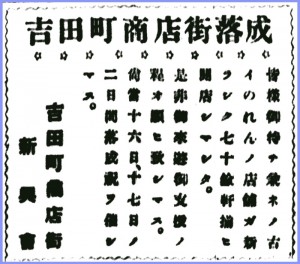

1946年(昭和21年)11月16日(土)この吉田町商店街が復興祭を開催(17日まで二日間)しました。

この記事から

ざくっと(おこがましいですが)吉田町商店街を巡るエピソードを当ブログ流に追って?みましょう。

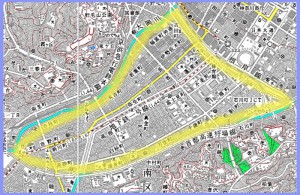

まず吉田町商店街はどこにあるのでしょうか?

現在の吉田町は伊勢佐木町と野毛町を結ぶ短い商店街です。

開港後横浜が国際港として整備が始まり、国内用と外国用の桟橋ができました。

国内用の日本波止場から「馬車道」が走り「派大岡川」の「吉田橋」を抜け伊勢佐木町商店街横から野毛と「横浜道」に抜ける商店街が「吉田町商店街」です。

それでは始めましょう。

吉田町商店街は幕末から昭和40年代まで、

継続してずーーーっと

横浜で一番コンスタントに賑わっていた“隠れ人気スポット”でした。

だから、終戦直後も一番に「復興祭」を開催したのでしょう。

1946年(昭和21年)11月16日(土)の「復興祭」は、神奈川新聞に広告と記事が出ています。

|

| 写りが悪いのでご勘弁ください |

“吉田町復興際”

進駐軍の許可を得て清水組(現在の清水建設)の全面協力で商店街を再建します。

※清水建設は1858年(安政5年)井伊直弼より開港場横浜の外国奉行所などの建設を請け負い横浜開発とは縁が深いゼネコンです。(都橋脇に横浜支店があります)

そこに戦前のお店が復活しその記念セールをするといった内容です。

(広告では)70の店舗が揃ったとPRしています。

ビクターの歌手が3名出演する“歌謡ショー”も同時に行われました。

3人の歌手とは

晩年は横浜で暮らしたデュエットの藤原亮子、

第1回日本レコード大賞童謡賞を受賞した石井 亀次郎。

そして新人の平野愛子でした。

|

| 平野愛子(wikipedia) |

これは中々特筆すべきことで、歌手 平野愛子が新人で登場していることです。

平野は1945年(昭和20年)暮れにビクターが行った歌手募集で3,000人の中から7人という400倍以上の倍率から選ばれた大型新人でした。

特にビクター専属作家「東辰三」に見いだされ

1947年(昭和22年)4月にビクターが戦後初のレコードとしてリリースした

「港が見える丘」で第一線に躍り出た

「濡れたビロウド若きブルースの女王、平野愛子」です。

この歌のヒットが「港の見える丘公園」の名につながります。

No.129 5月8日 ヒット曲の公園

港が見える丘 平野愛子

https://www.youtube.com/watch?v=VHJd8VMleCU

この“吉田町復興際”開催から半年後ですから、もうライブで練習していた頃ではないでしょうか?

当時を知る方から平野愛子は吉田町で何を歌ったか聞いてみたいものです。

(開港以前に横浜に着目)

この吉田町商店街、吉田橋の名が残る「吉田」は、横浜の関外地区を開港前に私財を投げ打って埋め立てた「吉田勘兵衛」さんの「吉田」です。

彼の努力、開拓精神が無ければ今の横浜は無く、開港場は最初の要求通り“神奈川”になっていたかもしれません。

(悲劇の埋立て王)

吉田家の代々に渡る横浜埋立て物語は語るも涙の物語です。

横浜に広大な新田を造った吉田 勘兵衛は江戸時代前期の日本橋で材木商を営み財を成します。高島嘉右衛門、苅部康則らとともに横浜三名士といわれました。(時代はズレますが)

※マルチビジネスマンだった高島嘉右衛門

保土ケ谷宿の本陣を代々管理し、横浜道を造った苅部康則

吉田勘兵衛、

新田開拓に関しては、隅田川沿い、千住中村の音無川流域を埋立て農業の世界でも成功します。

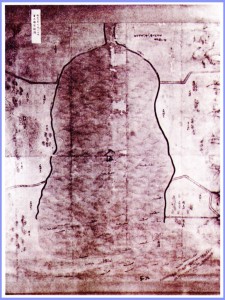

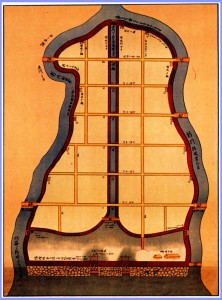

1656年(明暦2年)に横濱の入海に目をつけます。

幕府の許可を得て新田の開発(干拓)に着手し数々の苦労を乗り越え完成し「吉田新田」と名付けます。

この功績により苗字帯刀を許され、子孫は代々この新田に住み続けることになります。現在は大岡川近くの「吉田興産ビル」にその名残があります。

大岡川吉野町辺りから現在の首都高速までぜーーーんぶ、

吉田家の奮闘でできた土地です。

工事の途中、潮除堤が崩壊し干拓途中の土が流されたりしますが、地元の人々の意見をまとめあげながら約20年かけて

1667年に完成させます。

信心深かった吉田勘兵衛は

「新田開発の成功は村民の努力と神様や仏様の守りがあったからだ」と考え“お三の宮日枝神社”と長者町八丁目に“常清寺”を建てます。

吉田家の菩提寺となっている“常清寺”はその後、久保山に移りますが共に祀られた「浄地院殿永運日浄清正公大神祇」(清正公様)は現在も(清正公通り)と共に長者町に残っています。

吉田家は明治に入って、横浜開港場の水運機能を高めるために中村川から根岸湾までの運河を開削し「堀割川」工事を進めます。途中財政難に陥りますがなんとか完成します。

現在の吉浜町・松影町・寿町・翁町・扇町・不老町・万代町・蓬莱町はこの土砂を使って埋め立てられたのです。

まさに現在の横浜は「吉田さん」のおかげです。

No.214 8月1日 (水)開港場を支えた派川(はせん)工事

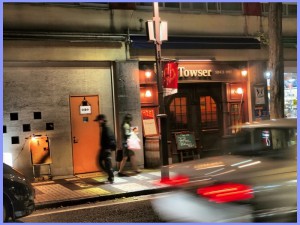

(最近元気な吉田町)

最近元気になった「吉田町」に関しては

http://www.yoshidamachi.org

十六夜吉田町スタジオ

http://izayoiyoshidamachistudio.com/ja/

カクテルの世界チャンピオンのお店「ノーブル」も吉田町にあります。

No.134 5月13日 必ず素晴らしい日の出が訪れる

その他

吉田町商店街付近はまだまだ十話分以上のネタがありますが、

今日はこのへんで。またの機会に。

【番外編】吉田町雑景

No.352 12月17日(月)市民の財布を守った都南

1894年(明治27年)頃に「第一有隣堂」を当時のビジネススポット吉田町通りに開業します。

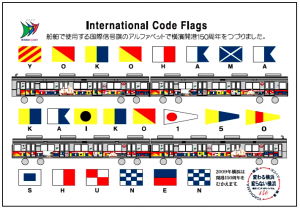

No.320 11月15日(木)ラッピングが似合う街

11月15日をネタに軽く「乗り物」系を紹介しましょう。

今日は、2000年(平成12年)11月15日(水)から横浜市「車体利用広告物特例許可実施要領」が実施されました。ついでに、

1984年(昭和59年)11月15日(木)に金沢シーサイドラインの起工式が行われた日でもあります。開通は横浜博のあった1989年(平成元年)7月5日(水)でした。

|

| 2008年 森日出夫さんの写真がラッピングされた相鉄線 |

(屋外広告規制)

先に横浜市「車体利用広告物特例許可実施要領」について。

条文によると

1 趣旨

この要領は、横浜市屋外広告物条例施行規則第6条第1項第8号オの「市長が特に認める広告物等」の適用に係る特例許可広告物の取り扱いについて、必要な事項を定める。

これだけではよくわかりませんが、

「2 適用範囲」ではっきりします。

「この規定に及ぶ範囲は、横浜市内を走行するものに限る。」

要は、

市内の電車、バスの車体全面広告(ラッピング)が可能になった日です。

http://www.city.yokohama.lg.jp/koutuu/kigyo/newstopics/2011/t20120301-8711-03.html

最近、バスや電車の車両を広告媒体にしている「ラッピング車両」が増えました。バス停、ネーミングライツ等々、行政の収入源拡大施策の一つです。

「ラッピング車両」は(お辞めになった)石原東京都知事の“一声”で2000年(平成12年)東京都交通局が路線バスに採用したことで、これまで全面広告バスに消極的だった自治体にも普及し、現在では日本各地で見られるようになっています。「ラッピング車両」は別にそれまで禁止されていた訳では無く、諸条例の整備で簡単に実施できる案件でした。

現実に、2000年以前にローカルバスや鉄道を“町おこし”でペインティングしたケースがありました。古くは江ノ島電鉄が有名です。

2000年の東京都交通局の「ラッピングバス」実施は、前例に倣う突破口となった訳です。

現在横浜市内では、市営地下鉄が定例の「ラッピング電車」を走らせています。なんと、

http://www.city.yokohama.lg.jp/koutuu/sub/tokubetsu/

日別時刻表まで公開しています。

他に、市内鉄道会社もイベント等で都度「ラッピング電車」を実施しています。

バスの「ラッピング」も広告・イベント告知・キャンペーン等に随時利用されています。

2008年(平成20年)9月

トリエンナーレデザインラッピングバス

最近では「2012映画プリキュアオールスターズ」タイアップ

プリキュアラッピングバスが2012年(平成24年)3月3日(土)〜5月6日(日)まで運行され、確かにファンがカメラを持っていた記憶があります。

その他「FIFAワールドカップ」「虐待防止キャンペ ーン」「ヨコハマはG30」といったキャンペーンを見たことがあります。注意深く観察すればもっと運行していると思います。

(ラッピングが似合う)

横浜市内唯一の案内軌条式鉄道※「金沢シーサイドライン」にもデザインされた車両が走っています。開放感のある景色に溶込む(私は)ラッピングが似合う路線と感じています。

※走行路面上を中央または側壁にある案内軌条に案内輪をあてて、ゴムタイヤで走行する交通機関。

「金沢シーサイドライン」は冒頭にも表記したように1984年(昭和59年)11月15日(木)に起工式が行われ、5年かかって完成しました。JR根岸線「新杉田駅」と京浜急行「金沢八景」駅を結んでいます。当時の建設省・運輸省の指導による「新交通システムの標準化」第一号事例として進められましたが、開業当初から乗客数が伸び悩み赤字路線として市議会でも議論となりました。

|

| Wiki |

現在は、周辺住宅の増加、三井のアウトレット開業、八景島シーパラダイスの奮闘等により徐々に黒字化しています。

現在「金沢八景駅」は仮駅扱いととなっています。計画路線では、京急金沢八景駅まで乗り入れる予定でしたが、地権者との交渉が進展せず未着工のままで運行されていました。

2008年度、金沢八景駅東地区土地区画整理事業が認可され、2016年(平成28年)度の完成を目指し2012年(平成24年)に京急駅舎付近までの延伸に着工しています。

※開業以来、22年間連続10期にわたり無事故運転で表彰されています。

一昔前、金沢八景駅から更に延伸して「大船駅」までつながるという“噂”を聞きましたが(本当だとしても)この状況では難しいでしょうね。この辺の話しは別の機会に…。

No.319 11月14日(水)東のヨコシネ(加筆修正)

今日は映画に因んだ話しを紹介します。

たまたま「ハマことば」(伊川公司)神奈川新聞社を読んでいたら

「ヨコハマシネマ」という項目が出てきました。

今日はこの「ヨコハマシネマ」こと「横浜シネマ商会」の話しです。

横浜シネマ商会は1923年(大正12年)に創業した現像・映像企業です。

現在は(株)ヨコシネ ディー アイ エー(英文名:YOKOCINE D.I.A. INC.)と商号を変更しています。

http://www.yokocine.com

(ヨコハマシネマ)

「ハマことば」(伊川公司)の「ヨコハマシネマ」の項には、

「戦前の記録映画とアニメーション映画には必ず「ヨコハマシネマ(横浜シネマ)」という文字があります。(中略)横浜市神奈川区の素封家に生まれた佐伯永輔という人が大正十二年(一九二三)年一月に横浜シネマ商会を創立し、同区栗田谷の土地一万三千二百平方メートルに現像所を新築して映画製作を始めたとあります。」

(創業者 佐伯永輔と仲間達)

横浜シネマは映画オールドファンにはよく知られた企業で、

映画黎明期に現像の世界で西の極東フィルム研究所(東洋現像所、現在イマジカ)、東の横シネと呼ばれていました。

横シネ創業者の佐伯永輔(さえきえいすけ)は米国留学後、

横浜市中区の都橋際で

1920年(大正9年)「都商会」という写真器材店を創業しました。

写真材料の「都商会」から映像(動画)制作・フィルム現像の企業を立ち上げ国内トップクラスに育て上げたのは彼の人柄から生まれた“出会い”からでした。

(風来坊)

横シネに欠かせない人がいます。

広島県出身でカメラ技術を独学で習得した後、

長谷川伸二郎(後の長谷川伸)の下で横浜毎朝新聞社の記者として働いていた“相原隆昌”という人物です。

ブッキラボウな彼は、広告の撮影をしながら個人でフィルムの現像、焼付けも行なっていたカメラマンでした。横浜毎朝新聞社を辞め、中央新聞横浜支局に転じ花柳界・演芸関係を担当しますがまもなく辞職し姿見町にしる粉店を開業します。

経営は上手くいかず1918年(大正7年)オデヲン座に就職します。

座主平尾榮太郎に見いだされた相原隆昌は、同座の仕切り場員に就き動画に深く関わることになります。

この頃、都橋の「都商会」に来店し いきなり佐伯永輔に

「活動写真をやっているそうだが、カメラを貸してくれないか」と持ちかけたそうです。佐伯は商売の機材として撮影機を扱ったことはあるが技術的には未熟だったためこのブッキラボウな相原隆昌からノウハウを入手しようと「現像現場」も見せてもらうことを条件に、貸し出します。

(風呂場で現像)

動画フィルムの現像技術を知るために相原の現像所を訪れると、「横浜シネマ商会」という看板のあるそこは病院の看護婦が使用する“お風呂場”だったそうです。場所はともかく現像の腕前は中々のものだったのでしょう、二人は意気投合し終生のパートナー上野幸清(カメラマン)と「合資会社横浜シネマ商会」を1923年(大正12年)1月に設立します。

同年5月に会社を神奈川区栗田谷に自宅兼現像所を置きます。

|

| Wikiより現在の社屋 |

その後、震災前にオデヲン座の絵看板やタイトル画家だった

天才アニメーター村田安司が加わり、アニメーションの世界にも進出します。

※村田安司(1896〜1966)は、動体の切り紙を背景画の上に載せて撮影する切り抜き漫画映画の名手と言われた。1923年に設立された横浜シネマ商会(現在は横シネDIA)に長く勤め、34年に切り紙とは思えない緻密で流麗な動きの代表作『月の宮の王女様』を制作したほか、数多くの作品を残した。

(アニメとドキュメンタリーのハマシネ)

「横浜シネマ商会」が制作する村田アニメ、

上野幸清の撮る報道映画は当時のオデヲン座始め全国で大ヒットします。

中でも報道ドキュメンタリー映画は当時各社競争の中、行動力が鍵でした。

例えば「横浜シネマ商会」の佐伯、上野コンビは 1936年(昭和11年)アマゾンとブラジル移民を現地取材します。

当時の新聞には

「先ずブラジルでは邦人のコーヒー栽培、ついでアマゾニア移住地に向い、小ボートでマナオス一帯の大処女林まで遡航し珍奇な土人の生活や猛獣、さては飛行機上からアマゾンの全貌を収める等の活躍をなし 更にこんど新たに我移民を送ることになったパラグアイ国その他ウルグアイ、アルゼンチン、チリー、ボリビア、ペルーの七ケ国を歴訪」(神戸新聞)

この取材は「南十字星は招く」(昭和13年)として発表され「海の生命線」(昭和8年)、「北進日本」(昭和9年)と併せて横浜シネマ三部作として歴史にその名を残します。

(戦後も独自技術を活かす)

戦後、1953年のテレビ放送開始に先立ってNHKは機動性や速報性を重視しし35ミリではなく16ミリフィルムを使うことを決めます。ところが16ミリフィルムの現像施設が少なかったことから、横浜・神奈川区に現像所と編集室を整備していた「横浜シネマ」が受託し東京・内幸町の放送会館と横浜とを自動車で往復してフィルムを運んだというエピソードが残っています。(その後NHK独自の設備が整備され特急受注はなくなります)

(シェアする心)

1936年(昭和11年)いち早く海外の最先端機器を導入し使いやすく機能アップの改善改造しその技術の普及にも貢献します。

この改善型は1955年(昭和30年)に新型が米国から導入されるまで日本国内の主流現像機として活躍します。

※長谷川 伸

(はせがわ しん、1884年(明治17年)3月15日〜1963年(昭和38年)6月11日)は日本の小説家、劇作家である。本名は長谷川 伸二郎(はせがわ しんじろう)。使用した筆名には他にも山野 芋作(やまの いもさく)と長谷川 芋生(はせがわ いもお)があり、またそのほか春風楼、浜の里人、漫々亭、冷々亭、冷々亭主人などを号している(筆名が多いのは新聞記者時代の副業ゆえ名を秘したためである)。

「股旅物」というジャンルを開発したのはこの長谷川であり、作中できられる「仁義」は実家が没落して若い頃に人夫ぐらしをしていた際に覚えたものをモデルにしたという。

この「横浜シネマ商会」は1923年(大正12年)1月1日創業で、戦後1950年(昭和25年)11月14日(火)の今日、「株式会社横浜シネマ現像所」として設立されます。

1993年(平成5年)CI導入と同時に株式会社ヨコシネディーアイエー

(YOKOCINE D.I.A. INC.)に商号変更されました。

No.318 11月13日(火)横浜戒厳令

国際会議は開催地にとって重大なミッションです。

近年、横浜で開催された最大の国際会議は

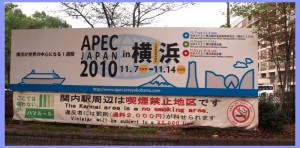

2010年(平成22年)11月13日(土)14日(日)に開催された

22回APEC2010首脳会議 in Yokohamaです。

横浜が数ヶ月厳戒態勢になりました。

エイペック(APEC)は

アジア太平洋経済協力(Asia-Pacific Economic Cooperationのことです。

「環太平洋地域における多国間経済協力を進めるための非公式なフォーラム」と位置づけられていますが、重要な経済会議です。

1978年、日本の大平正芳総理大臣が就任演説で「環太平洋連帯構想」を呼びかけたことに始まり太平洋経済協力会議(PECC)が設立されます。

No.189 7月7日(日) ぼくは日本人を信じます

この議論の舞台が発展してAPECとなりました。

1989年(平成元年)に日本・アメリカ合衆国・カナダ・韓国・オーストラリア・ニュージーランド及び当時の東南アジア諸国連合 (ASEAN) 加盟6か国の計12か国でスタートします。

※この後、日本はバブル崩壊で経済的にも政治的にも混迷の時期を迎え、

APECの主導権を得る最大のチャンスを失います。

第22回APEC2010 in Yokohamaには21の国と地域が参加しました。

詳細に関しては

不思議なことに「外務省」と「経済産業省」が独自に報告のHPをアップしています。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/apec/2010/

http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/apec/index.html

■過去のエイペック日本開催は

1995年(平成7年)11月19日大阪で開催されました。

(地元の大騒動)

APEC開催は11月13日(土)14日(日)と表記されますが、一年かけて予備会議等々が展開します。横浜だけでも11月7日から始まりました。

2009年

12月日本APECシンポジウムならびに非公式高級実務者会合(東京)

2010年

2月第1回高級実務者会合(広島市)

5月〜6月第2回高級実務者会合及び貿易担当大臣会合(札幌市)

6月エネルギー大臣会合(福井市)

8月成長戦略ハイレベル会合(別府市)

9月第3回知的財産権専門家会合及び高級実務者会合(仙台市)

10月中小企業大臣会合(岐阜市)

10月食料安全保障担当大臣会合(新潟市)

10月電気通信・情報産業大臣会合(名護市)

11月財務大臣会合京都市

11月7日〜8日

最終高級実務者会合(横浜市)

11月10日〜11日

第22回APEC閣僚会議(横浜市)

11月13日〜14日

首脳会議(横浜市)

(厳戒横浜)

APECは

横浜で決勝戦が行われる感じで

全国で予選が行われます。

決勝戦のある横浜では首脳が来日(横浜)することもあり、

我々が日常都市生活の中にAPECが現実のものになってきたのが夏頃でした。

全国から応援の警察官が交代で横浜に駐屯し市内警備にあたりましたが、

観光客や外来者にいろいろ尋ねられているのが大変そうでした。

|

| 野毛でも24時間検問 |

横浜市民ですら、乗換の説明は四苦八苦する街です。

ご苦労様でした。

|

| 気がつくと視線が… |

街中に開催のフラッグがたなびきます。

タクシーに乗ると殆どの運転手から

「APECなんか誘致されたおかげでエラい迷惑」と愚痴られます。

確かに市内中心部は厳戒態勢で交通規制が敷かれています。

走りにくいと思います。

|

| 封印されたコインロッカー |

|

| 桜木町駅近辺 |

(横浜を売込め)

この機会を活かして

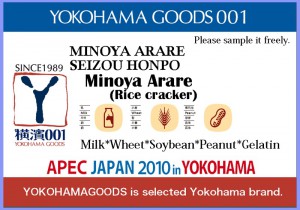

APEC開場の中に日本と地元横浜をPRするコーナーが設置されました。

期間中、お菓子の試食提供が記者団に行われましたが、この時横浜発信のマークが使われました。

食事の禁忌に配慮した「食材ピクトグラム」です。

このマークは、大川印刷(横浜市戸塚区)と大阪市のNPO法人が食材ピクトグラムを提言したものです。

http://www.ohkawa-inc.co.jp/new_project/pict.html

お土産にも横浜記念をプレゼンテーションできました。

横浜といえば、捺染技術がトップクラス。

地元捺染企業「濱文様」がグッドデザイン賞を受賞した

「てぬぐい本」がAPEC仕様で関係者に贈られました。

http://www.hamamo.net/shopbrand/069/X/

|

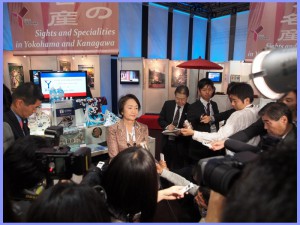

| 会期を終えて市長記者会見 |

No.317 11月12日(月)「GRⅥ」

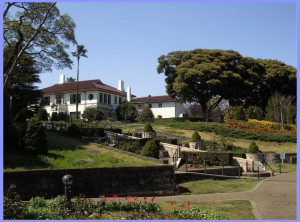

1970年(昭和45年)11月12日(木)の今日、中区山手にある旧英国総領事館公邸をイギリス館として整備し一般開放しました。地味な洋館ですが、この地「トワンテ山」に建つ渋く良質な「洋館」です。

(残すちから)

山手地区は横浜を代表する景観スポットです。中でも「港の見える丘公園」周辺は、季節を問わず多くの観光者、地元の散策者が訪れる場所です。この「港の見える丘公園」一帯は、地域住民と横浜市が“努力”して創り上げた景観地区です。いい場所は“占領者”が離しません。根岸の森林公園周辺同様、このエリアを公園として保全するには厳しい道程があったようです。

山手地区に“洋館”といえば定番のように思われがちですが、戦後山手地区で保全された洋館は少なく意図的に整備されたものです。

洋館保全に関しては神戸エリアが量的にも質的にも圧倒的しています。(神戸では異人館と表現しています)

|

| 神戸異人館マップ |

神戸に対し、横浜山手には「(財)緑の協会」が管理している7つの洋館と、民間が公開してる幾つかの洋館が代表的なものです。

数は少ないですが質、周辺環境との一体感は全国でもトップクラスでしょう。

その代表格を(私は)イギリス館だと思っています。

(代表的西洋館)

※解説は割愛します。一部のみ記載。

■イギリス館(英国総領事公邸を譲渡・整備)

横浜市指定文化財→後半で紹介

■山手111番館(譲渡・整備)

設計者はJ.H.モーガン。

■山手234番館(譲渡・整備)

1989年(平成元年)に横浜市が歴史的景観の保全を目的に取得したもの。外国人向けの共同住宅(アパートメントハウス)として構造が面白い。洋館好きの方必見。

■エリスマン邸(解体・移築・再現)

1925年(大正14年)から1926年(大正15年)にかけて山手町127番地に建設。その後解体・移築・再現。

■ベーリック・ホール(譲渡・整備)

イギリス人貿易商B.R.ベリック氏の邸宅として、1930年(昭和5年)にJ.H.モーガンが設計。戦後、2000年(平成12年)まで、セント・ジョセフ・インターナショナル・スクールの寄宿舎として使用されていました。

■外交官の家(移築・復元)国の重要文化財

※人気度一番

■ブラフ18番館(解体・移築・再現)

元町で製作されていた当時の横浜家具を復元展示しています。

●えの木亭(店舗使用)

山手234番館と同じ朝香吉蔵の設計

ここの洋菓子は、業界人もよく来るという逸品。

●岩崎博物館(復元)

●山手資料館(移築)

●ブリキのおもちゃ博物館(改装)

●山手聖公会教会(修復)

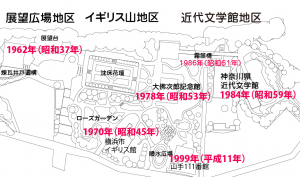

(港の見える丘公園エリア整備史)

■1962年(昭和37年)港の見える丘公園 開園

No.129 5月8日 ヒット曲の公園

■1970年(昭和45年)11月イギリス館 会館

■1972年(昭和47年)6月フランス山公園 開園

No.175 6月23日 フランス軍港があった丘

■1978年(昭和53年)大佛次郎記念館が開館

→大佛次郎記念館

http://www.yaf.or.jp/facilities/osaragi/

■1984年(昭和59年)神奈川県立近代文学館開館

→神奈川県立近代文学館

http://www.kanabun.or.jp/

■1999年(平成11年)山手 111番館に再整備

→ローズガーデンと山手 111番館

http://www2.yamate-seiyoukan.org/seiyoukan_details/yamate111/

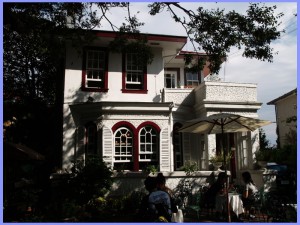

(イギリス館)

幕末から明治期にイギリスがフランスと並んで駐屯したエリアの一角にあった「旧横浜英国総領事公邸」を整備したもので、山手地区の洋館整備の先駆けとなった歴史的建造物です。

※山の手一帯を英仏が占領するキッカケとなったのが「生麦事件」だそうです。

このエリア一番乗りはフランスで、イギリスは遅れてフランス軍を上回る陣容で「山手」に乗込みます。

この時の部隊名が「第20連隊」で、この名から「トゥエンティ」を「トワンテ」と呼ぶようになり「トワンテ山」と長らく呼ばれていました。

イギリス軍駐屯地跡に、

1937年(昭和12年)上海の大英工部総署により英国総領事公邸が建てられます。

コロニアルスタイルで、当時の英国都市建築を象徴しています。

玄関横には時代を象徴する王冠と、その下には「GR」と「IV(ローマ数字の6)」(ジョージ六世(George VI))との合わせ文字、さらにその下に「1937」の文字を刻んだ銘板が取り付けられています。

この一体が公共空間となったのは比較的最近のことです。

1969年(昭和44年)に横浜市が買収し、翌年市民利用施設として開館しました。

旧英国総領事公邸はイギリス館ですが、旧英国総領事館は現在、横浜市開港資料館旧館です。

コンサートや会議室として利用できますが、

横浜市イギリス館は改修工事が行われるため来年平成25年1月から平成25年3月末まで休館するのでご注意ください。

http://www2.yamate-seiyoukan.org/seiyoukan_details/Igirisukan/

(12月がおすすめ)

山手の洋館群はクリスマス時期がおすすめです。

様々な企画が満載で、夕暮れのイルミネーションがすばらしいです。