【芋づる横浜物語】縁は異なもの味なもの2

今日は前段の長かった【芋づる横浜物語】の続きを紹介します。

群馬県前橋の老舗「たむらや」さんは明治23年に横浜で創業し、群馬で明治45年に開業した味噌蔵です。

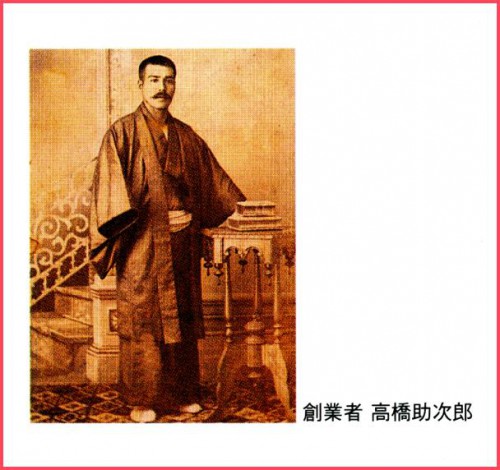

「明治23年、たむらやの創始者 高橋助次郎は神奈川県横浜にて代々の網元として漁業を営むかたわら食料品や薪、炭などを販売する個人商店として創業しました。

明治43年、助次郎は群馬県で開催された「一府十四県連合共進会」出席のため前橋市を訪れた際、その風土、気候、気風に強い感銘を受け、二年後の明治45年、時化(しけ)で全ての持ち船を失ったのを機に新しい事業を始める地として前橋を選び、佃煮、惣菜の販売を始めました。」

江戸時代後期から明治にかけて横浜近郊は漁業が盛んな地域で、さかんに輸出も行われていました。例えば、屏風ヶ浦沖の「煎海鼠(いりこ)」は中国(清)向けに加工され日本重要な輸出産品の一つでした。

「たむらや」創始者 高橋助次郎氏も近海漁業を営み、網元として江戸や神奈川湊に魚をおさめていたのかもしれません。

この「たむらや」さんが群馬県前橋市で第二の創業を始めるに至ったキッカケの一つが「一府十四県連合共進会」です。

この「共進会」は横浜市にも関係の深い明治期のイベントでした。

(内国勧業博覧会)

明治期から大正にかけて様々な分野の産業を奨励するために博覧会や共進会などが多数開催されました。

大規模な産業振興イベントが「内国勧業博覧会」です。

1877年(明治10年)8月21日〜11月30日

第一回内国勧業博覧会 東京上野公園(454,168人)

1881年(明治14年)3月1日〜6月30日

第二回内国勧業博覧会 東京上野公園(823,094人)

1880年(明治23年)4月1日〜7月31日

第三回内国勧業博覧会 東京上野公園(1,023,693人)

1885年(明治28年)4月1日〜7月31日

第四回内国勧業博覧会 京都市岡崎公園(1,136,695人)

1893年(明治36年)3月1日〜7月31日

第五回内国勧業博覧会 大阪市天王寺今宮(4,350,693人)

第一回から第四回まで出品した山田与七

横浜の有名自転車店も出品しています。

横浜の梶野甚之助は第三回から最後の五回まで出品

第四回では有功賞を受賞します。

(共進会)

内国勧業博覧会に対して

共進会は、日本の産業振興を図るため、産物や製品を集めて展覧し、その優劣を品評する会のことです。明治初年代より各地で開催され分野によっては現在も行われています。

お茶、生糸、製糖、綿花、穀物や蚕種、牛や豚等の原材料農産物や窯業、織物、農機具、織機などの工業製品が展示品評されました。

「製茶共進会」

「窯業品共進会」

「観古美術会」

「絵画共進会」

「畜産共進会」等々

(道府県連合共進会)

内国勧業博覧会と一分野の共進会の間の規模で地域産業振興を主軸においたものが「道府県連合共進会」です。

複数の道府県が連合して共進会を開催しました。

この「道府県連合共進会」は始まった当初はその都度複数の道府県が集まり開催する形で、開催地域や開催道府県に偏りがでてきました。

(共進会の整理統合)

道府県連合共進会規則(農商務省令第3号)が

1910年(明治43年)3月25日に公布されます。

全国でランダムに開催されていた「道府県が連合して産業に関する共進会」を主務大臣の許可制にし交通整理をはかります。

この規則の概要は、

①道府県の連合区域は6道府県以上15道府県以下とする(第3条)

②5年目以後でなければ同種の物品について連合共進会は原則として開催できない(第5条)

③主務大臣は審査長、審査官および審査員を命じ、優等と認めるものに褒賞を授与する。ただし、審査員に関する旅費は連合府県の負担とする(第7条)

④褒賞を1等から4等までの4種とする(第8条)

⑤主務大臣は出品と同種の産業に関して功労顕著と認める者に対し、その人の存亡にかかわらず功労賞杯を授与する(第9条)など

この年

1910年(明治43年)9月17日から二ヶ月間

群馬県で「一府十四県連合共進会」が前橋で開催されます。「たむらや」創始者 高橋助次郎氏が横浜から海産物を出品します。

入場者は延べ113万人を越える大盛況の「共進会」として成功を収めます。

単純計算でも一日2万人が訪れた計算になります。

この時に、高橋助次郎氏は上州の人情に触れ二年後にこの地を漬け物の専門店として開業する事を決断したのでしょう。

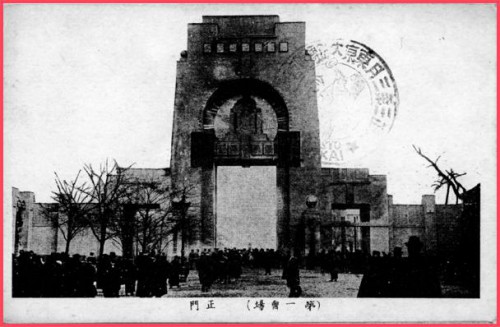

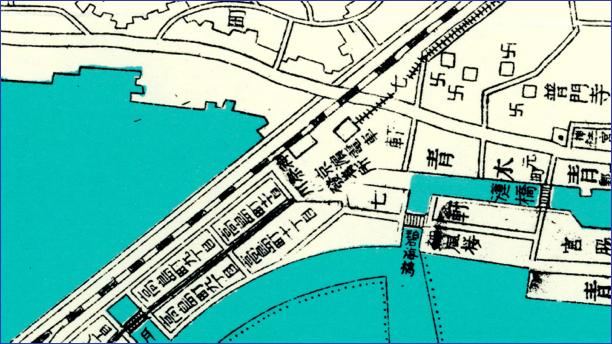

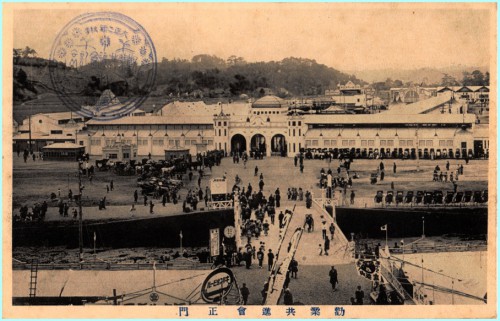

(横浜市勧業共進会開催)

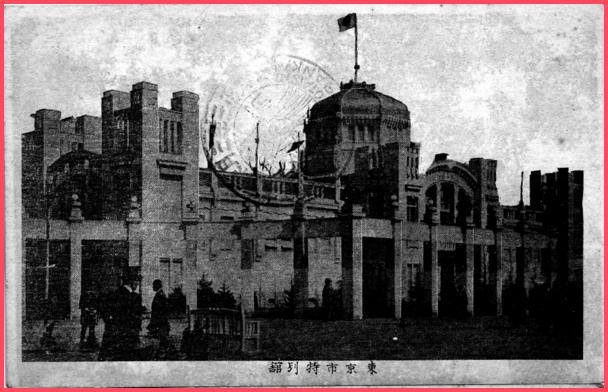

共進会は横浜でも何回か開催されますが、大規模な勧業共進会を1913年(大正2年)に企画します。

1913年(大正2年)10月1日から11月19日までの50日間、(現在の)横浜市南区で「神奈川県横浜市勧業共進会」(全国輸出貿易品神奈川県生産品勧業共進会)を開催し入場者は62万人に及びますが、前述の群馬県「一府十四県連合共進会」の半分しか入場者がありませんでした。

この「神奈川県横浜市勧業共進会」は企画段階では「全国輸出貿易品神奈川県生産品勧業共進会」となっていましたが途中から「神奈川県横浜市勧業共進会」と規模が縮小したようです。

この「神奈川県横浜市勧業共進会」は企画段階では「全国輸出貿易品神奈川県生産品勧業共進会」となっていましたが途中から「神奈川県横浜市勧業共進会」と規模が縮小したようです。

当時の新聞「時事新報」にはこの「神奈川県横浜市勧業共進会」の酷評記事が出てきます。

この時期は、日露戦争後の経済不況もありスポンサー不足もありましたが、最大の原因は翌年の1914年(大正3年)3月から四ヶ月間の予定で準備が進められていた「東京大正博覧会」に競合したためです。

「神奈川県横浜市勧業共進会」を酷評した時事新報は「東京大正博覧会」を絶賛します。

「東台の桜花は未だ多く朱唇を破らざるも大正新政の万歳を祝福せんとする同胞六千万の至誠は茲に大正博覧会の開催となりて所謂人工の極致を尽し物質的文明の精華を示せり(中略)

名は大正博覧会と称するも其実は明治時代に於ける科学的進歩と、従って起る物質的文明とを紀念するものと見るを得べし即ち大正博覧会は明治より大正に移る過渡期に際し一は過去に於ける明治文明の赫灼たる大功績を語り一は洋々たる未来に向て向上発展せんとする大正の首途を紀念するものというべきなり」(時事新報)

入場者は四ヶ月間で746万人、一日あたり6万人平均の大盛況となります。

※大正期に入り、日本経済は紡績・繊維依存からの脱却を目指しはじめた時期にあたり、横浜も産業の転換を求められた結果ともいえるでしょう。

それでも、この「共進会」の開催は地元にとって 印象深く地域活性化に繋がります。

1928年(昭和3年)9月1日に

(中区)蒔田町・南吉田町の一部から「神奈川県横浜市勧業共進会」の名をとって「共進町(きょうしんちょう)」が新設され記憶に留められることになりました。このエリアはその後「南区」となり現在は横浜市南区共進町です。

【芋づる横浜物語】縁は異なもの味なもの1

縁は異なもの味なもの

本来は「男女の縁は常識では考えられない不思議でおもしろいものであるの意」といった、艶っぽい言葉ですが

(和食とは)

「和食」がユネスコの無形文化遺産に登録されました。さて?和食とはと問われてその概要、定義を語れる方は意外に少ないかもしれません。

そこはユネスコ登録! 日本から提出した日本食の定義が

(善し悪しはこの際別にして)あります。

「和食」の特徴

■多様で新鮮な食材とその持ち味の尊重

日本の国土は南北に長く、海、山、里と表情豊かな自然が広がっているため、各地で地域に根差した多様な食材が用いられています。また、素材の味わいを活かす調理技術・調理道具が発達しています。

■栄養バランスに優れた健康的な食生活

一汁三菜を基本とする日本の食事スタイルは理想的な栄養バランスと言われています。また、「うま味」を上手に使うことによって動物性油脂の少ない食生活を実現しており、日本人の長寿、肥満防止に役立っています。

■自然の美しさや季節の移ろいの表現

食事の場で、自然の美しさや四季の移ろいを表現することも特徴のひとつです。季節の花や葉などで料理を飾りつけたり、季節に合った調度品や器を利用したりして、季節感を楽しみます。

■正月などの年中行事との密接な関わり

日本の食文化は、年中行事と密接に関わって育まれてきました。自然の恵みである「食」を分け合い、食の時間を共にすることで、家族や地域の絆を深めてきました。

http://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/ich/だそうです。

私は これとは別の視点で「和食」の魅力を紹介します。

世界に多くの食のスタイルがありますが

その国その地域の食文化を知るには『保存食』の歴史を知ると面白いと思っています。

各国料理の乾燥食材活用はすばらしいものがあります。干物、薫製類はまさに乾燥食材の美学です。

塩漬けや砂糖漬けも保存食の代表的レシピです。

同様に『発酵食品』の工夫も地域の特色が現れています。

日本食では特にバラエティのある『発酵食品』が多いような気がします。

味噌・醤油・酒・酢のような調味料や

「すし」(寿司ではありません)類の「鮒ずし」「ハタハタずし」

「納豆」「塩辛」「漬物」最近ブームとなった「塩麹・しょうゆ麹」「魚醤油」「かつお節」「舞昆」「くさや」

特に日本食に登場する発酵食は世界の食文化の中でも多彩だと思います。

たまたま、変わった発酵食は無いか?

と色々探していたところ、クックパッドに

http://cookpad.com/search/チーズ%20味噌漬け

「チーズの味噌漬け」がありました。

「味噌漬け」は奥が深い!のです。

卵の黄身を味噌漬けにして程よく固まった頃は最高です。

http://www.sirogohan.com/kimiduke.html

実は肉の味噌漬けも色々試してみました。

自作も良いですが 地域の名産に絶品の「肉の味噌漬け」があります。

千成亭の「彦根肉の味噌漬」は彦根で仕事をして以来のファンです。

http://www.sennaritei.co.jp

水戸の徳川斉昭は無類の肉好きで、特に「彦根肉の味噌漬」が大好物だったそうです。「彦根肉の味噌漬を何卒、贈らせ給へ」と井伊直弼に頼んだら断られた!のが遠因で水戸藩と直弼は不仲に さらには「桜田門外の変」にという話迄残っているほど江戸時代からの名物だったそうです。

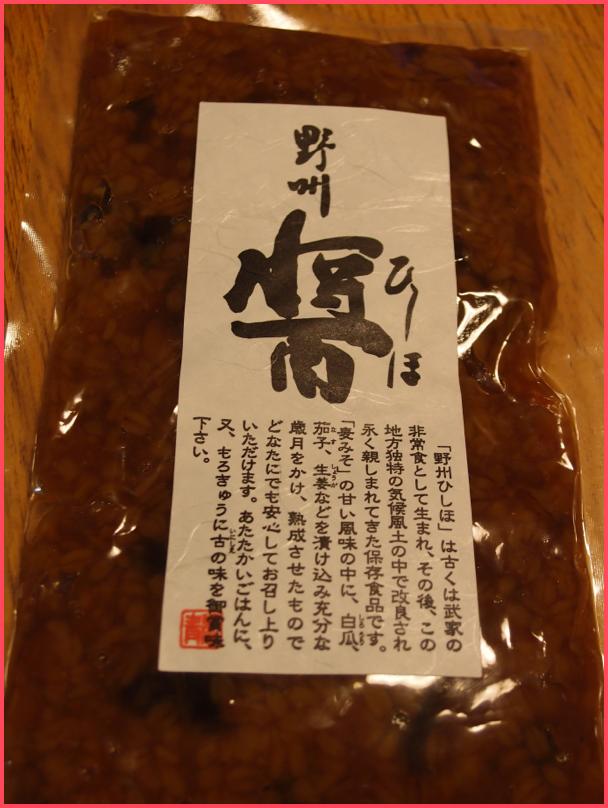

<見栄えは上手く写っていませんが、味は絶品です>

「チーズの味噌漬け」に話を戻します。

味噌にカマンベールチーズを漬け込むだけで珍味が誕生します。

ぜひ お勧めします。ということで、味噌蔵が「チーズの味噌漬け」を作っていないか?探したところ 見つかりました。

モッツアレラチーズ・プロボローネチーズ・ナチュラルチーズの味噌漬けを扱っている群馬の「たむらや」を取り寄せてみました。

http://www.tamuraya.com/category/index/category_code/CHEESE

味噌とチーズが合わない訳がありませんが、やはり良い味噌との組み合わせですよね。いい感じです。

(その他 おすすめ発酵食)

私が食べた中で 美味しくてたまらなかった 発酵食を紹介します。

★宇都宮「青源」の味噌

手頃なものとしては「味噌飴」(発酵食ではありませんが)

なんか面白いです。

<写真はひしほ(醤)。野菜との相性が良い>

http://www.aogen.co.jp

★福井県の「へしこ」もおすすめ。

http://info.pref.fukui.jp/hanbai/syunfile/syun19/syoku_fukei_01.htm

となんだか横浜とは全く関係のない話になってしまいましたが

実は、

この群馬の「たむらや」さん。

ルーツが横浜にあったんです。

http://www.tamuraya.com/company/history

創業明治23年、横浜で網元だった高橋助次郎氏が漁業を営むかたわら食料品や薪、炭などを販売する個人商店として創業したお店が縁あって群馬県に店を構え、以来群馬の老舗として頑張っている!

(つづく)

ということで

次回は、群馬の「たむらや」さんにとって横浜と群馬を結びつけた

「一府十四県連合共進会」から縁は異なもの味な物語を紹介します。

********************************************

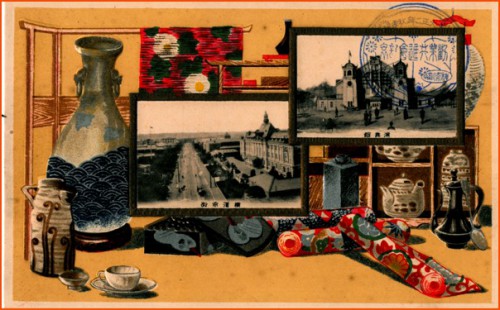

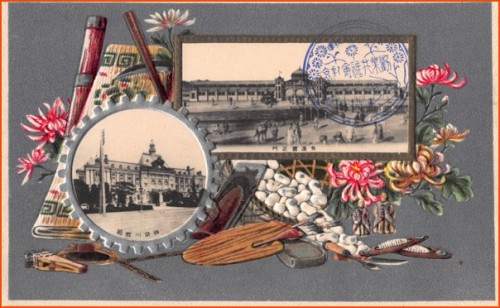

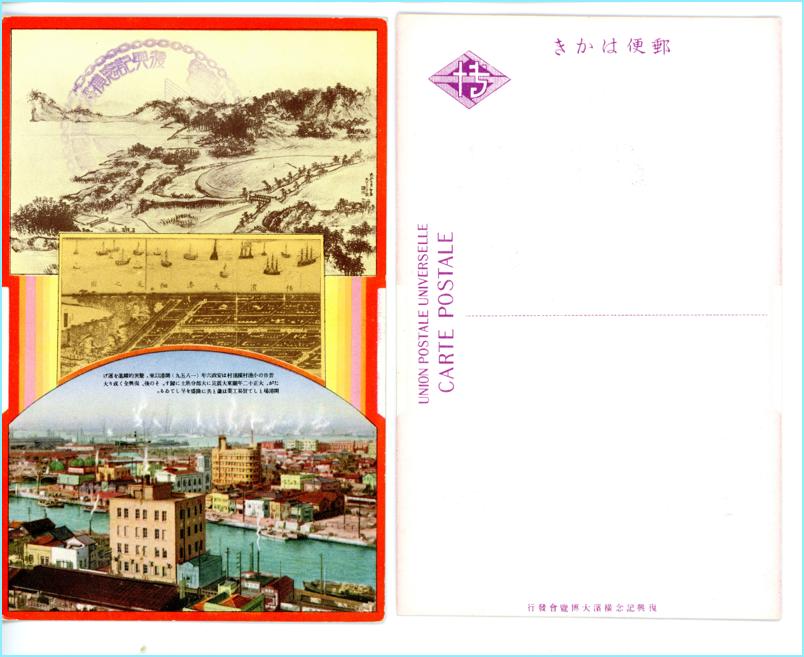

【番外編】古い葉書を読み解く

今日は あるキッカケから少し足を踏み込んだ

「絵葉書」の世界の話を紹介します。

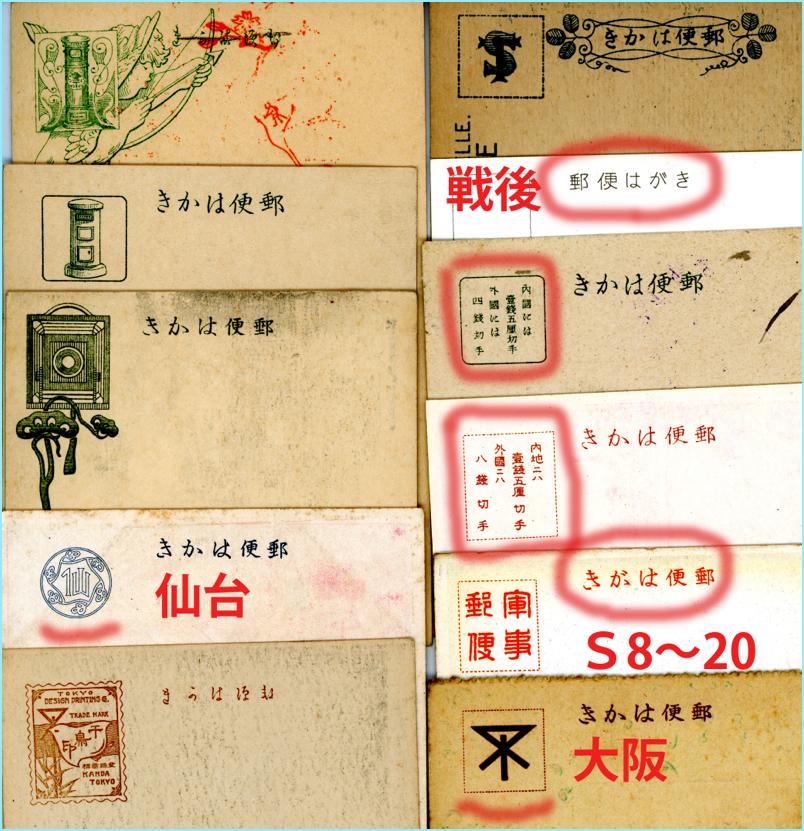

戦前の絵葉書を読み解く方法を紹介します。

絵葉書は絵柄の読み解きが楽しい作業ですが

宛名面も時代を探る重要な情報が多いので時代推定のヒントを紹介します。

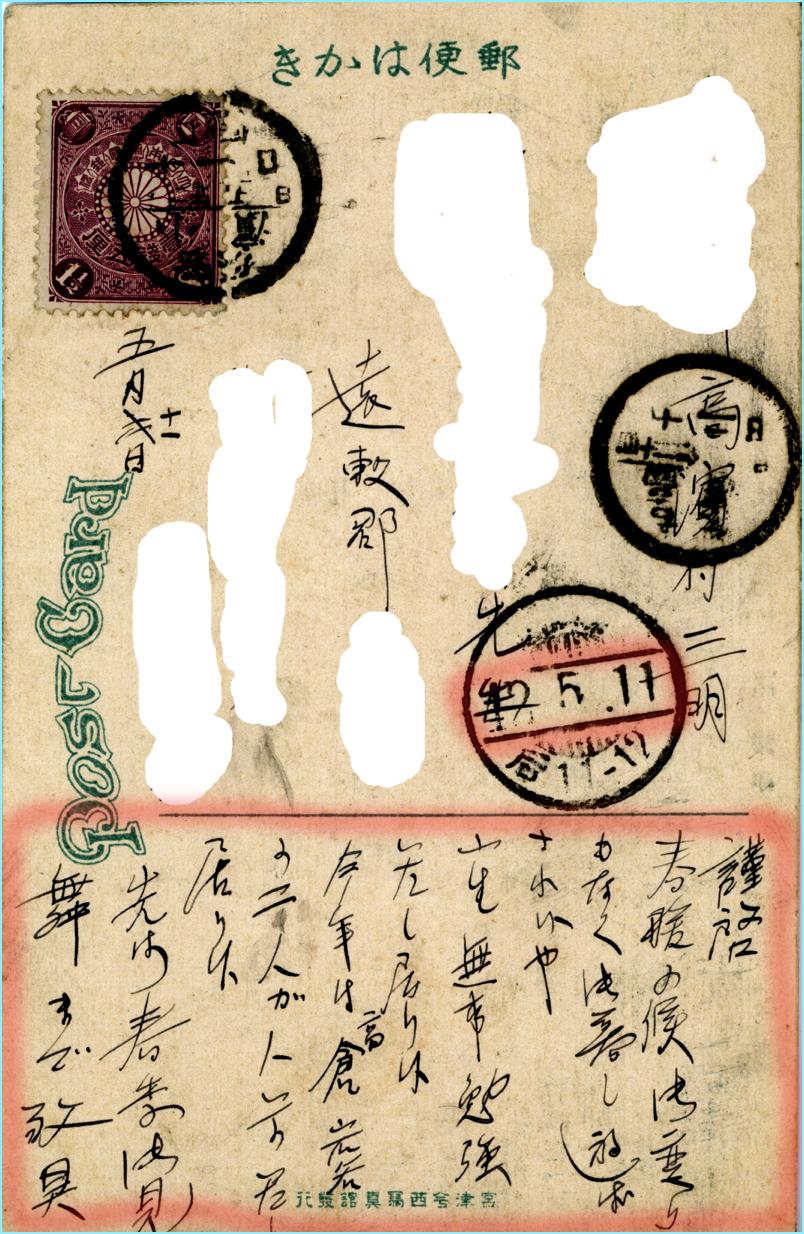

使用した時期を推察するには「切手」と「消印」が正確な印です。

未使用の場合、判読が難しい場合は 大きく何時ごろ発行されたものかをさぐることになります。絵の面で読み解ける場合も多くありますが

絵葉書は幾つかのルールが「郵便法」で決まっているためこの形式からある程度時期を推定できます。

【表裏の問題】

絵葉書の表はどっちか?

おわかりですか。

封書で考えると分かりやすいかもしれません。相手に届くことが第一義です。

宛名が「表」で、差出人が「裏」ですし、まとめて宛名と差出人を書いても表は変わりません。宛名が最優先されます。

そこで「葉書」ですが、葉書というメディアは面白い存在で

本来「私信」の持っている「通信内容」の「秘匿性」がありません。

でも(郵便)配達員は見てはいけないことになっているのです。

ということで、絵葉書の絵柄は「裏面」です。

巷の絵葉書に関する「書籍」やブログの殆どが「裏面」をテーマにしているというのも面白い話です。

【表面の話】

ここでは 絵葉書の“表”をテーマにします。

(年代の推定)

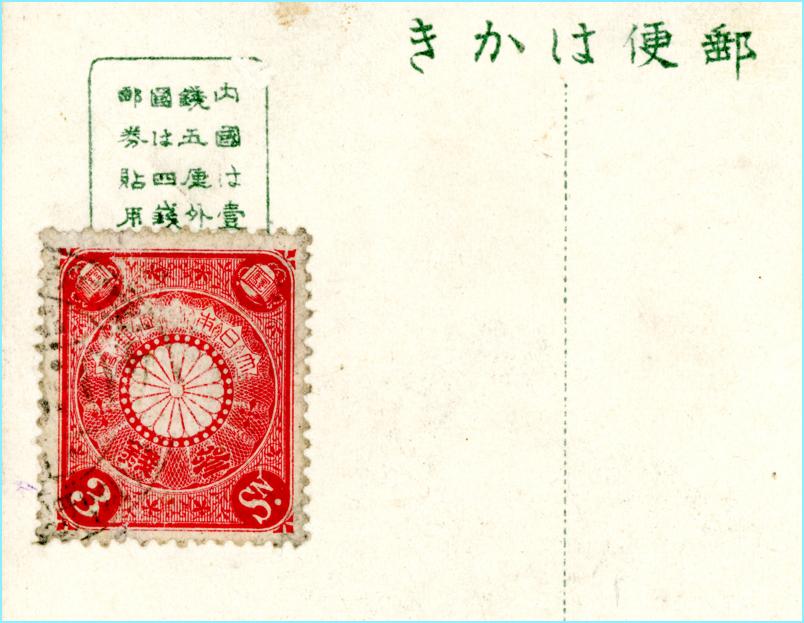

切手が貼ってある場合で消印が判読できない時は

→金額で年代が推定できます。

『壱銭五厘』切手の場合

1937年(明治32年)4月1日

〜1937年(昭和12年)3月31日迄

『二銭』切手の場合

1937年(昭和12年)4月1日〜

1944年(昭和19年)3月31日迄

『三銭』切手の場合

1944年(昭和19年)4月1日〜

1945年(昭和20年)3月31日迄

→ハガキ自身のレイアウトが

時代によって変わります。

ハガキの宛名欄は 郵便制度が施行された時点で

宛名以外のメッセージを書くことができませんでした。

現在のように、ハガキ面の一部を通信欄に使える様になったのは

1907年(明治40年)絵葉書の表面の下部3分の1以内に、通信文の記載を認める法律ができます。

現在のように、宛名面の半分が通信欄となったのは

1918年(大正7年)からです。

戦後は原則は2分の1ですが、さらに緩やかにな ります。

内国郵便約款第23条第1項第4号)

「(4) 通信文その他の事項(郵便葉書の下部2分の1(横に長く使用するものにあっては、左側部2分の1)以内の部分に記載していただきます。ただし、あて名及び受取人の住所又は居所の郵便番号と明確に判別できるように記載する場合にあっては、この限りでありません。)」

通信文が半分を超えても、あて名との境界線をひいたり、あて名と通信文の間に明確な余白を設けたりすれば大丈夫だということになります。

■ハガキの通信欄区分比率で ハガキ発行年代が分かります。

→「郵便はがき」どう表記?

まずは 事例をご覧ください。

戦前の文字表記の殆どが右から左流れでした。ハガキの表記「郵便はがき」も最初は「きかは便郵」→「きがは便郵」と変わり

戦後は現在と同じように左から右流れ「郵便はがき」に変わります。

1933年(昭和8年)から「きがは便郵」となり

戦後から「郵便はがき」となります。

→印刷方法

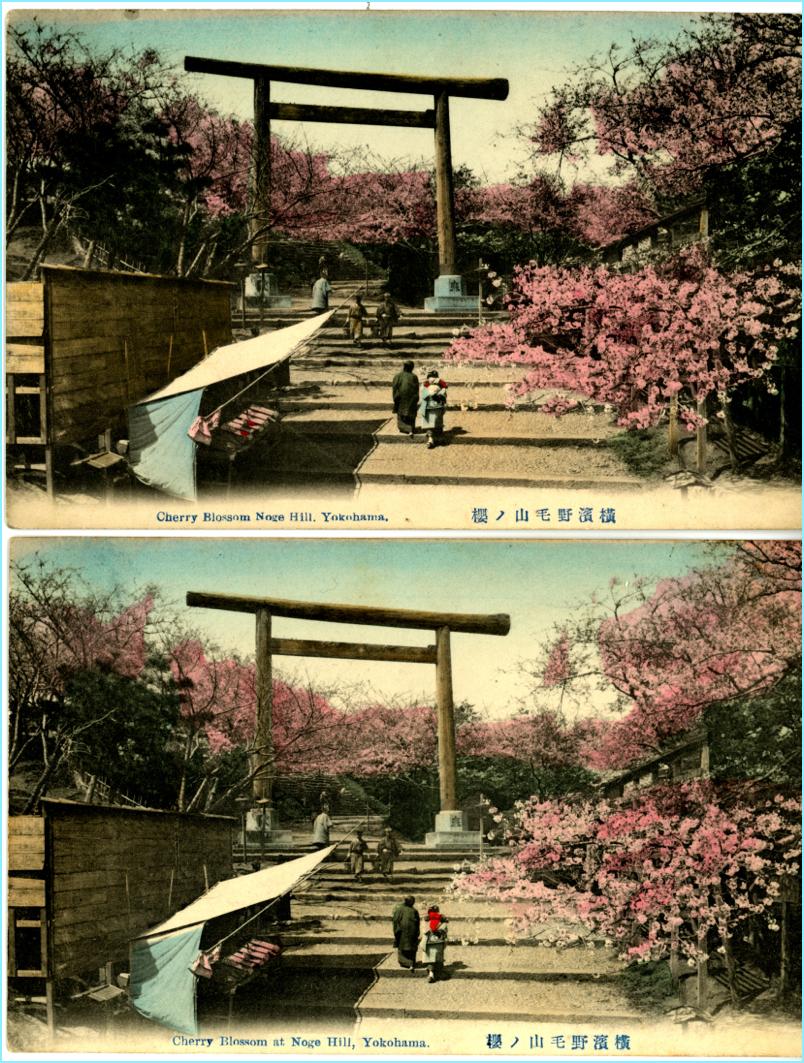

明治期1888年(明治21年)からコロタイプ印刷により絵葉書が発行されます。

コロタイプ印刷は平版印刷の一種で写真・絵画などの精巧な複製に適しますが、大量印刷には適さないため量産化に向かなかった「絵葉書市場」から1915年(大正4年)頃で姿を消していきます。

大正に入り、印刷技術が飛躍的に進化しはじめます。

凹版印刷や活版・石版の両印刷の新技術が次々と海外から導入されます。

1912年(大正元年)国産オフセット印刷機器の製造に成功します。大正中期(1918年)くらいからカラーオフセットによる「絵葉書」印刷が主流となってきます。

初期の横浜絵葉書はモノクロ印刷に手彩色によるカラー絵葉書が発行され現在貴重な歴史資料となっています。

以上 細かい話ですが これらの特徴を組み合わせながら総合判断し年代を推定することができます。

ただ、例外も幾つかあるようです。あくまで目安にし、描かれた「裏面」から読み解くことが大切でしょう。

********************************************

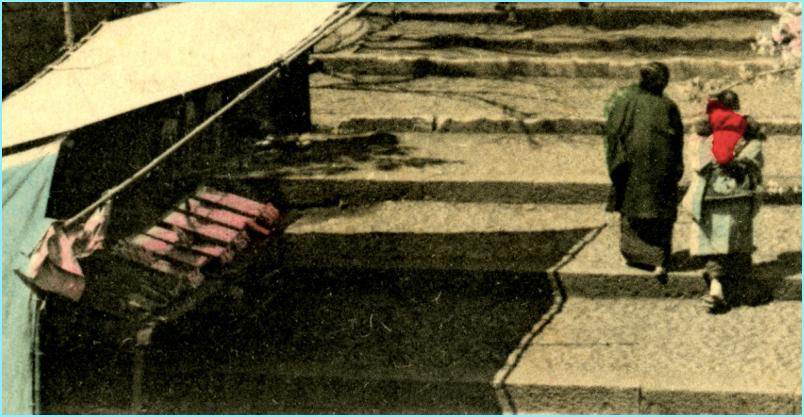

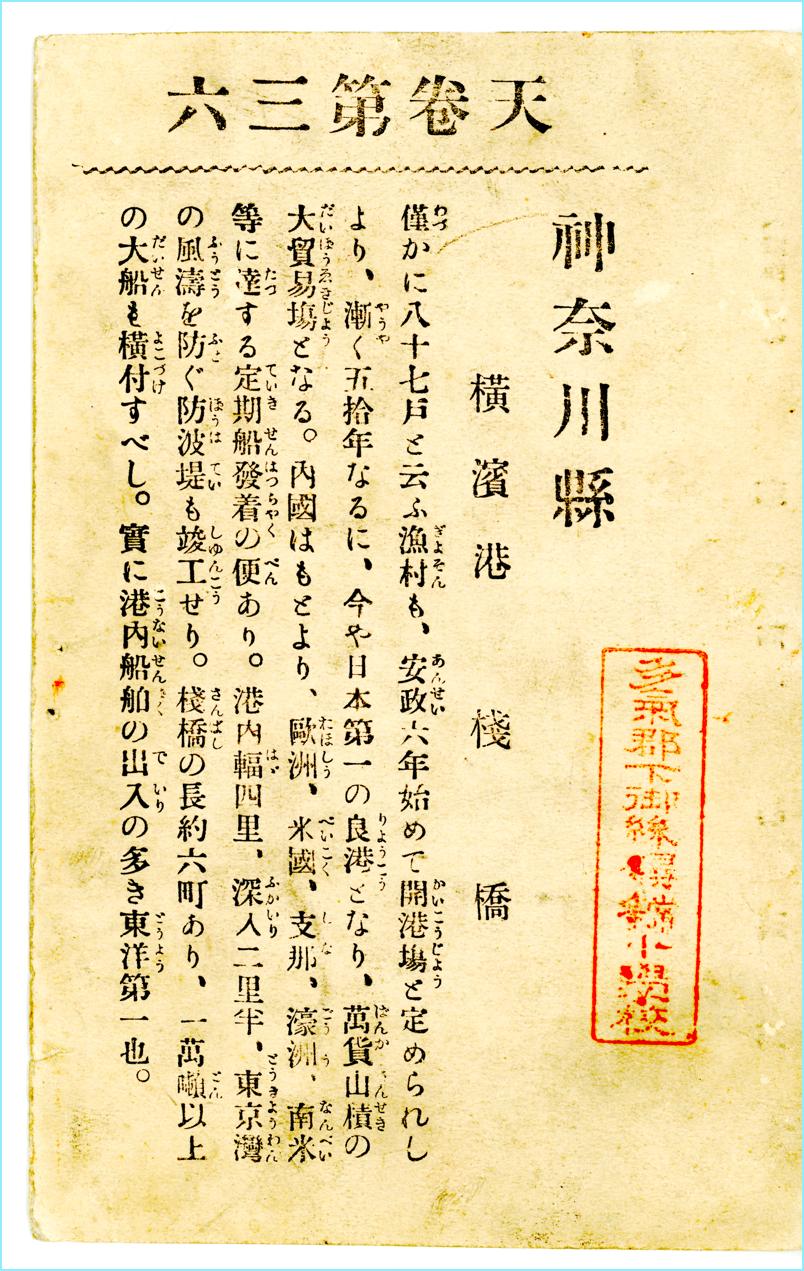

【新しい資料】横浜港桟橋 学校教材

「神奈川県」横濱港 桟橋

文面から 1909年(明治42年)以降数年の間に発行されたものと推測できます。

三重県多気郡下御糸村(しもみいとむら)尋常小学校の教材として使用したものらしき印が押されています。

ここに写っている風景は、現在の山下公園西端あたりからの情景でしょう。今年で120年を迎える「大さん橋」は竣工から少しずつ変化していて、何時の時代かを知る「手がかり」が欲しいと思っているところです。

ここでわかるところは

竣工当時に無かった「てすり」もすでに見えます。

おいおい 時代変遷を追いかけていきます。

********************************************

(つづく)

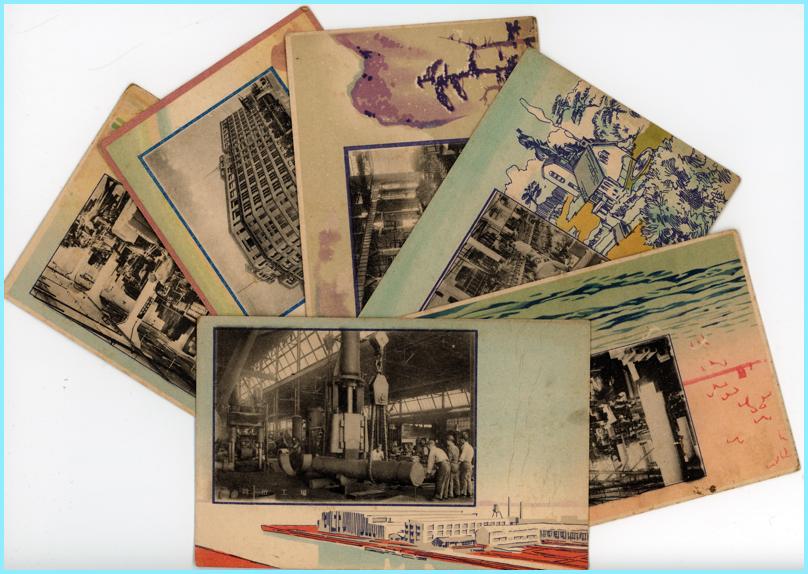

【絵葉書が語る横浜】芝浦製作所

手元に6枚の芝浦製作所が発行した絵葉書があります。

入手する際、横浜との関係というより企業の発行した絵葉書というカテゴリーに触手を動かされ手頃な価格だったことも手伝い購入しました。

一見、横浜には関係が無いと思われましたが、芝浦製作所は横浜に関係の深い企業です。絵葉書のどこかに関係はないのか?

(芝浦製作所)

ハガキの表面には「芝浦製作所」のマークとクレジットが表記されています。

この「きがは便郵」から年代は昭和8年から昭和20年の間に発行された可能性が高いものです。

戦時体制の絵葉書を推定するマークです。

※キャプションが右書き、当時としては異例です。

ハガキの下部には「芝浦製作所」とありますので、発行者が特定できます。

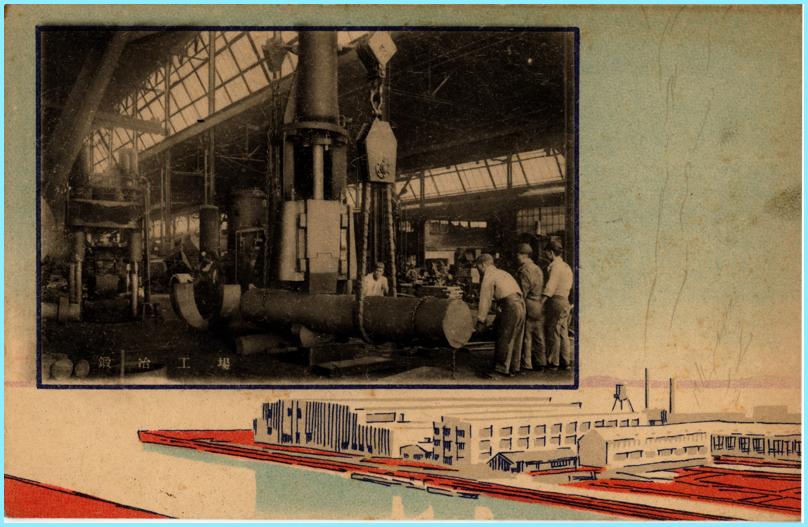

この6枚の中に横浜と思われる一枚がありました。

鶴見工場のスケッチが描かれている一枚です。

写真は「鍛冶工場」と表記され、下地のスケッチは鶴見工場と思われます。

「芝浦製作所」は、「からくり儀右衛門」と呼ばれ活躍した田中 久重が興した会社で、重電メーカー大手に成長し、1939年(昭和14年)には弱電メーカーの「東京電気」と合併し最大手「東京芝浦電機→東芝」となります。

ここで、

この絵葉書が昭和8年から14年の間に発行されたことが分かります。

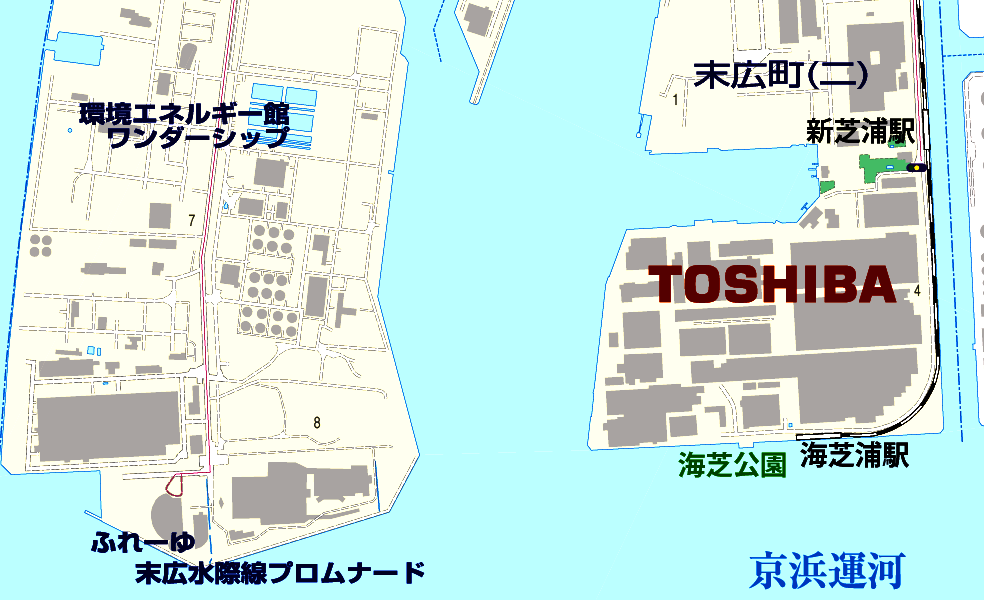

(海芝浦)

鉄道マニアに人気の鶴見線「海芝浦」駅は、「東芝」の敷地内にある企業専用駅で関係以外降りることが出来ませんが、駅構内で“形式上”の下車、改札口の出場ができるため、一般客も多く訪れます。

No.177 6月25日(月) 出られない出口

この一帯は、芝浦製作所が「東芝」になる前の横浜工場でした。

東芝となった1939年(昭和14年)の翌年の

1940年(昭和15年)10月11日(金)に

戦前最後で最大の観艦式が行われます。この観艦式(陪観者)参観者を送り出す会場として合併直後の東芝(芝浦製作所)の「新芝浦駅」(1932年(昭和7年)6月10日開業)が使われます。

No.285 10月11日(木)武装セル芸術

「海芝浦駅」はこの観艦式の翌月、

1940年(昭和15年)11月1日に開業します。

残りの絵葉書5枚を見ていきます。

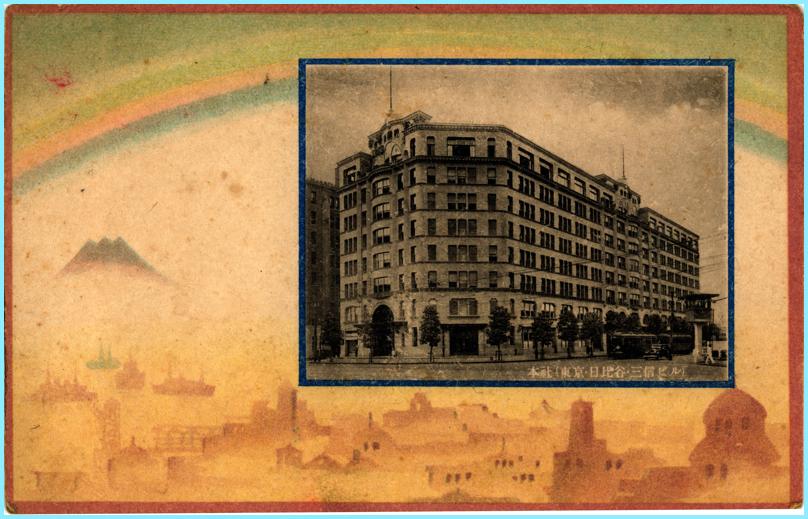

芝浦製作所の本社があった東京日比谷の三信ビルディングが描かれています。

この「三信ビルディング」はつい最近まで現役でしたが、事故と老朽化で2007年に解体されて残っていません。

1929年(昭和4年)に建設された震災復興ビルの一つです。藤森照信がスパニッシュ風のアールデコ様式と評した古典様式で、戦後は1950年(昭和25年)6月までGHQに接収されていました。

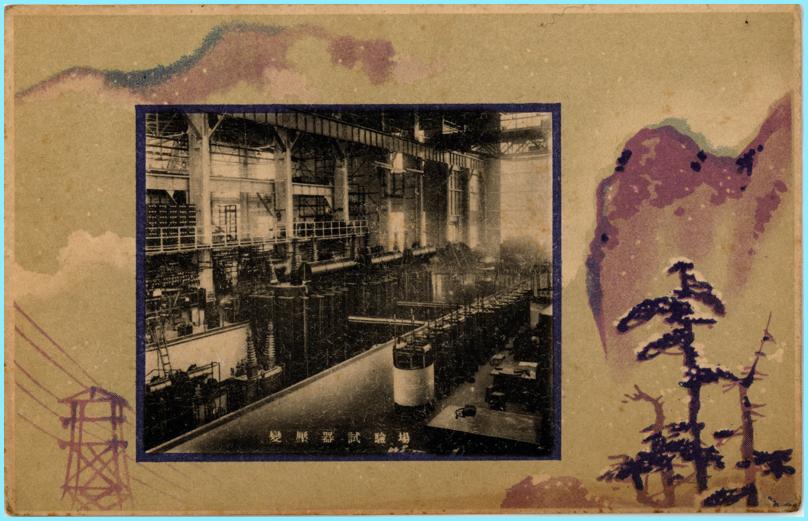

□変圧器試験場

詳細は分かりませんが、水力発電所から送電する際の「変圧器」をテストする設備が描かれていると思われます。

山の風景と送電線が描かれています。

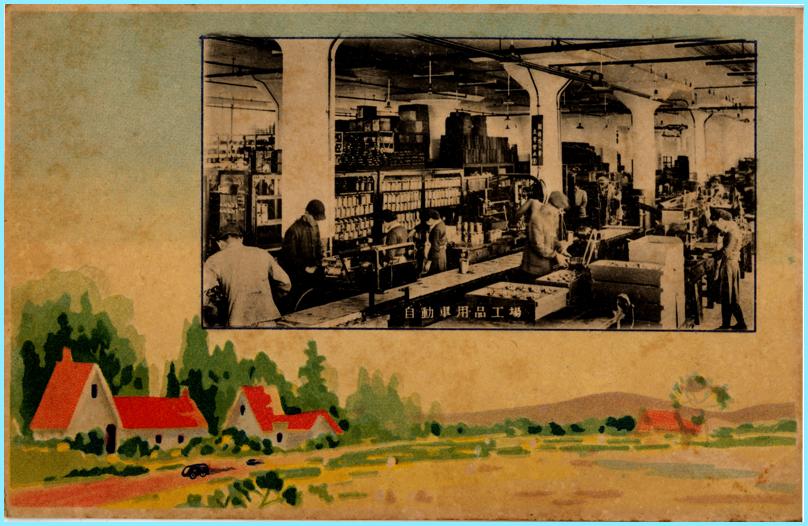

□自動車用品工場

背景に描かれている牧歌的な風景が どこの場所を表しているのか未調査です。

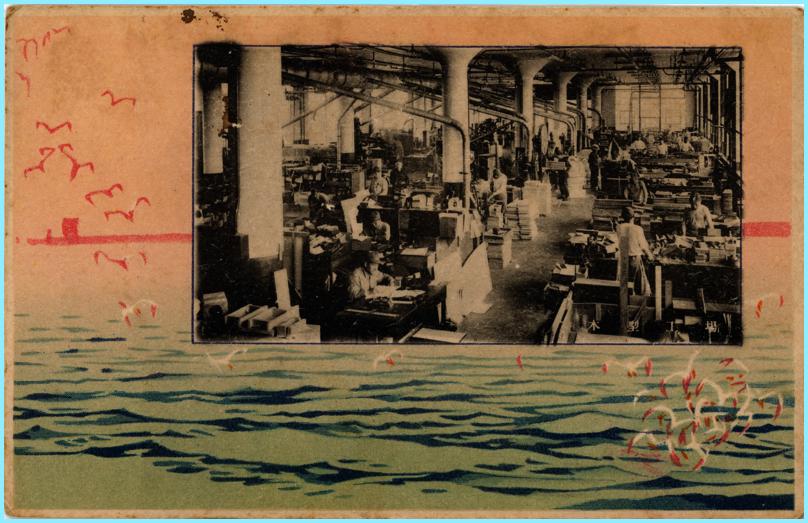

□木型工場

鋳造等に必要な木型を製造する工場の風景写真です。

背景にはカモメが乱舞する海の様子が描かれています。

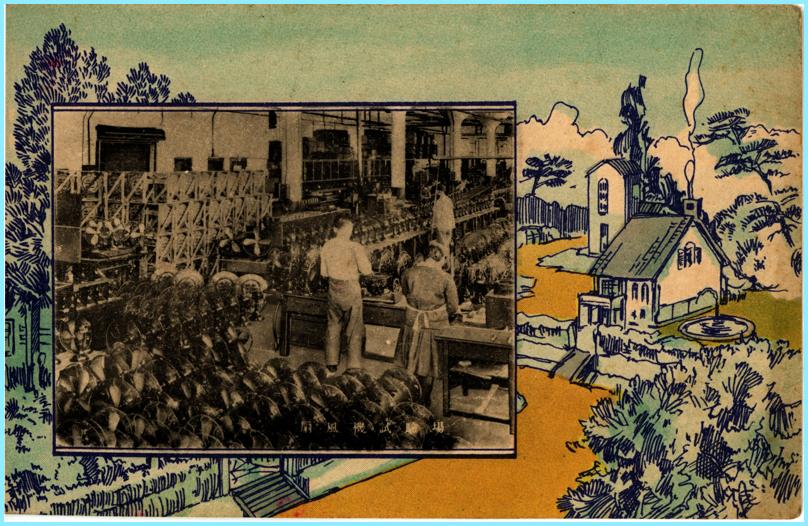

□扇風機工場

写真には「扇風機」を製造する工場風景が写っています。

背景には欧米の雰囲気を漂わせた風景が描かれています。肝心な部分が写真に隠れているのが残念ですが、この時代に海外の雰囲気が漂っているのは珍しいのではないでしょうか。

扇風機に関しては、1894年(明治27年)に「芝浦製作所」が日本ではじめて白熱電球付き直流扇風機というものを製造したそうです。

「アイロンと並んで最も早く国産化されたという電気扇風機。関東大震災で工場が全焼して生産が止まったこともあったが、景気の回復とともに需要も拡大し、卓上用、天井用、換気用、鉄道車両用など製作アイテムも増え、「扇風機は芝浦」と言われるようになった。」(東芝科学館)

※現在東芝の社史を調べていません。

変圧器試験場、自動車用品工場、扇風機工場、木型工場 等が分かってくると

さらにこの「絵葉書」の面白さが見えてくるかもしれません。

(現在の東芝事業所 in Yokohama)

・横浜事業所

・電力・社会システム技術開発センター

・磯子エンジニアリングセンター

・東芝原子力エンジニアリングサービス株式会社

・東芝電力検査サービス株式会社

・東芝電力放射線テクノサービス株式会社

・東芝マテリアル株式会社

〒235-8522 神奈川県横浜市磯子区新杉田町8

・生産技術センター

・東芝燃料電池システム株式会社

〒235-0017 神奈川県横浜市磯子区新磯子町33

・大船分室

・芝浦メカトロニクス株式会社

・東芝メモリシステムズ株式会社

〒247-8585 神奈川県横浜市栄区笠間2-5-1

・京浜事業所本社工場

・東芝アイテック株式会社

〒230-0045 神奈川県横浜市鶴見区末広町2-4

・京浜事業所タービン工場

・東芝ジーイータービンコンポーネンツ株式会社

〒230-0045 神奈川県横浜市鶴見区末広町1-9

・東芝ジーイー・タービンサービス株式会社

〒230-0034 神奈川県横浜市鶴見区寛政町20-1

・東芝エンジニアリングサ―ビス株式会社

・東芝プラントシステム株式会社

〒212-0014 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-36-5

・東芝シグマコンサルティング株式会社

・東芝総合人材開発株式会社

〒222-0035 神奈川県横浜市港北区鳥山町555

・東芝ピーエム株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-8-12

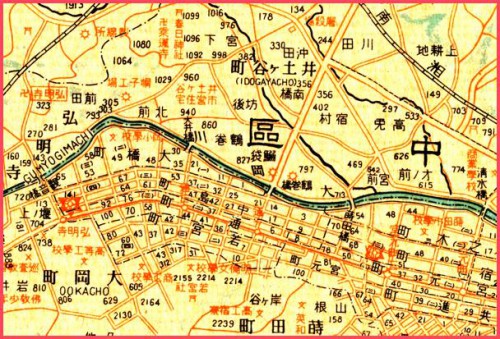

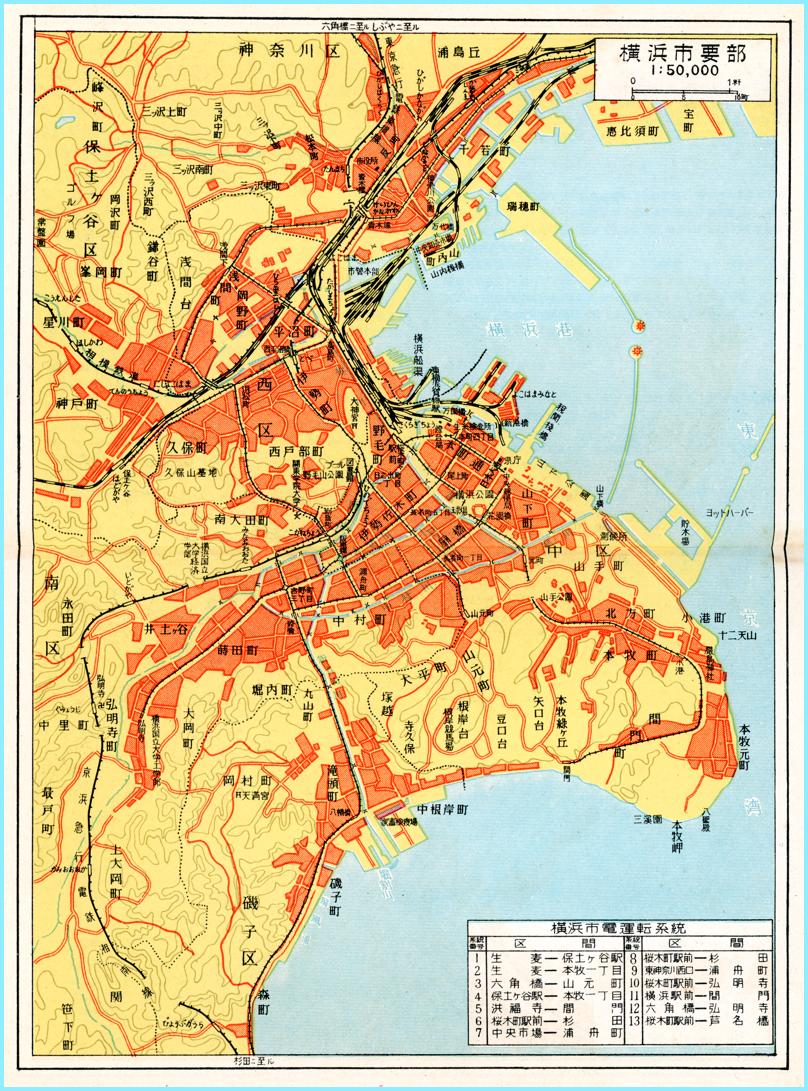

【一枚の地図から】昭和27年の観光地図

手元に一冊の観光案内書があります。

「日本案内記」関東編

昭和二十七年四月発行

監修は運輸省

編集は運輸省の外郭団体の観光事業研究会。

発行も財団法人 日本交通公社です。

日本交通公社は

1912年(明治45年)3月に外国人観光客誘客促進を目的として設立された団体です。

1942年(昭和17年)財団法人東亜旅行社に改組

1945年(昭和20年)財団法人日本交通公社に改称し

英文名称(Japan Travel Bureau) JTBに改称します。

「この法人は、旅行及び観光の健全な発達と観光関係事業の向上発展に関

する事業を行い、我が国の観光文化の振興に寄与することを目的とする。」

この観光ガイドに折込まれている横浜の地図を元にこの時代を旅してみましょう。

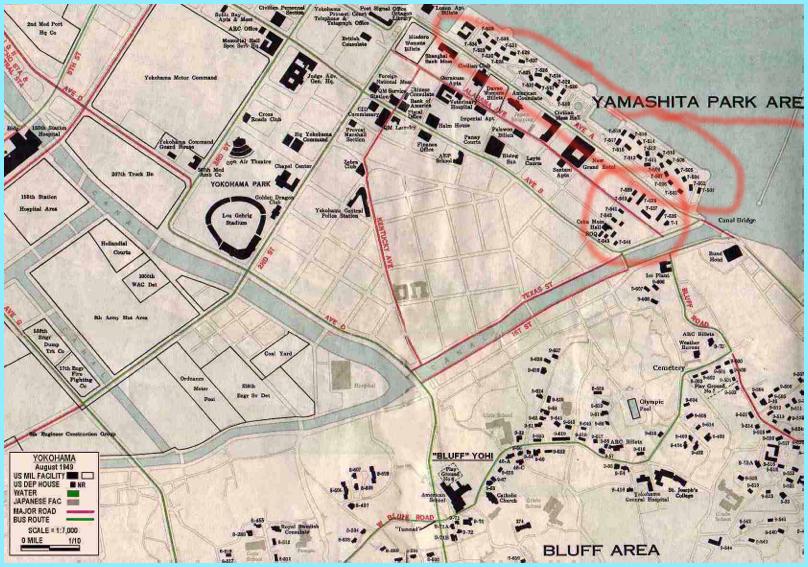

この観光案内が発刊された時期は昭和27年4月です。観光マップは昭和26年頃のものをたたき台にしていると思われます。昭和26年という時期は、

□ マッカーサーが、朝鮮戦争の対応でトルーマン大統領と対立し解任

□大惨事となった国鉄桜木町電車火災事故(4月24日)

□ラジオ東京(現:TBSラジオ)が開局。

未だ 朝鮮戦争中の日本で、横浜の接収まっただ中の状態でした。

(山下公園)

当時、山下公園は接収地で米軍宿舎が建っていました。

山下町の海岸通り・水町通り周囲は市街地の区分は無く空白が目立ちます。この周辺の多くが米軍によって接収されていた状態を表しています。

ホテルニューグランドがポツンと表記されているのが分かります。

山下公園は1954年(昭和29年)から段階的に接収解除され、1961年(昭和36年)には再整備が完了し、ほぼ現在の姿となります。この地図は解除直前ですね。

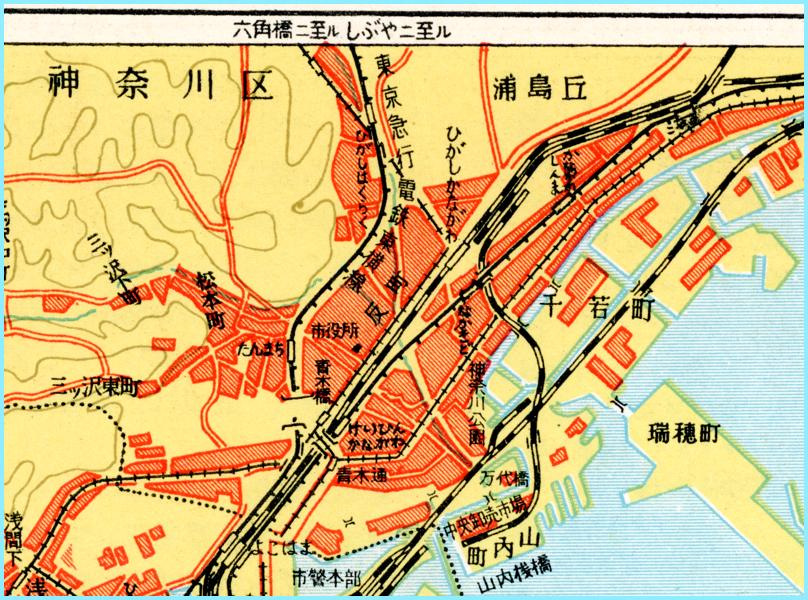

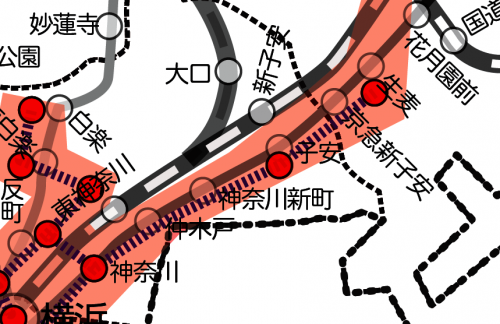

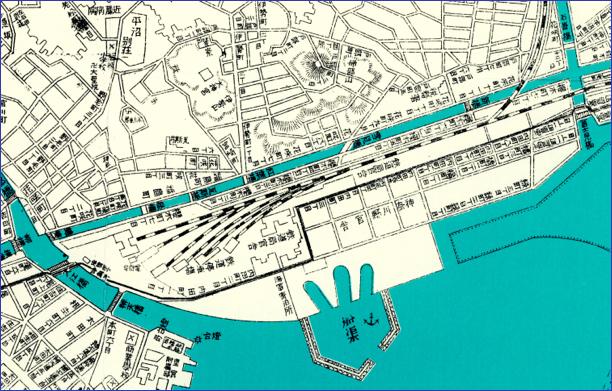

(東神奈川)

東神奈川駅周辺を拡大してみました。

現在とどこが大きく変わっているでしょうか?

鉄道路線から見ていきましょう。

横浜市電の路線があります。

京浜急行路線には旧名「京浜神奈川駅」が表記されています。

1956年(昭和31年)現「神奈川駅」に改称します。

この「京浜神奈川駅」は位置と名称が変わるので歴史的にはやや面倒な駅です。

ここでは京急の「神奈川駅」についてざくっと変更の歴史を紹介しましょう。

[]内の駅名は全て旧または廃止された駅名です。

※川崎駅より東京方面は省略します。

1905年(明治38年)に

[川崎駅]〜[神奈川駅]( 神奈川停車場前)が開通します。この時、路線内に幾つか駅が開業し神奈川寄りに[(京急)反町駅]が開業します。

1925年(大正14年)に

[神奈川駅]が[京浜神奈川駅]に変更されます。

→この時は[川崎駅]〜[京浜神奈川駅]が営業区間です。

[京浜神奈川駅]から路線が少し延伸します。

1929年(昭和4年)に

[京浜神奈川駅]〜[(仮)横浜駅]が月見橋近くに開業します。

この間約200mです。

1930年(昭和5年)に

[(仮)横浜駅]が300m延伸し【横浜駅】が開業します。

[(京急)反町駅]を廃止。

[青木橋]を開業します。

[京浜神奈川駅]を廃止し[青木橋駅]を[京浜神奈川駅]に改称します。

1956年(昭和31年)に

[京浜神奈川駅]が【神奈川駅】に改称し現在に至ります。

※かえって複雑で分かりにくくなった感じですが?

横浜駅が桜木町から二度引越をしている影響で、伝統ある!「神奈川駅」が国鉄東海道から無くなり、京急も変更しなごりが少し移動し「神奈川駅」として残っています。かつての偉大な「神奈川駅」はほんの少し“なごり”が残っています。

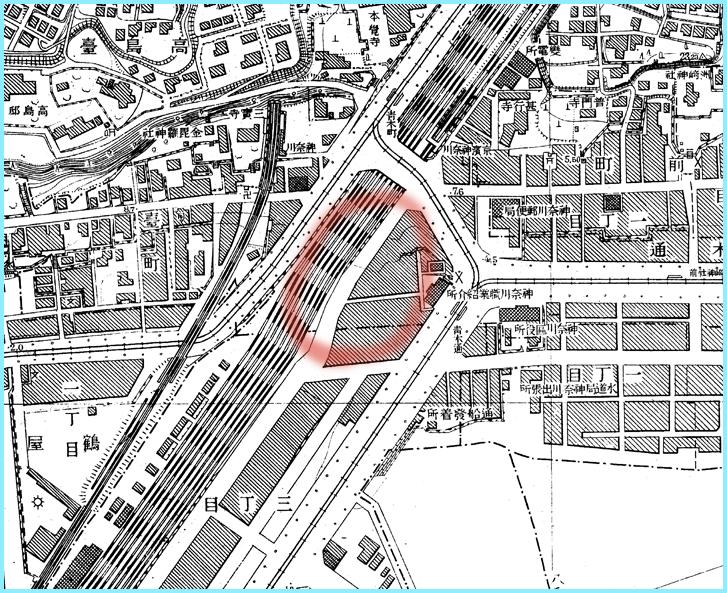

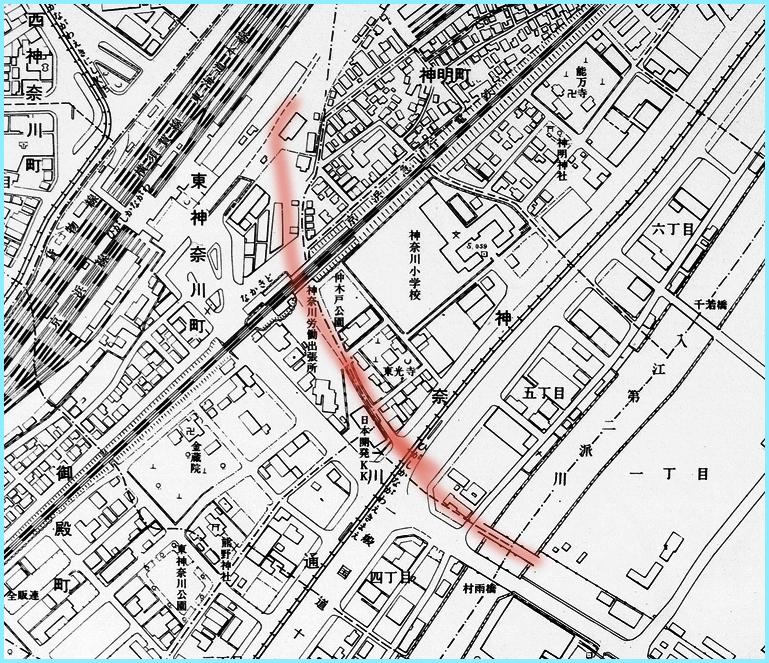

(仲木戸陸橋)

京浜急行「仲木戸駅」にも語り尽くせない物語があります。

1905年(明治38年)

最初は[中木戸駅]という名で開業します。

「仲木戸駅」となったのは1915年(大正4年)[京浜神奈川駅]となった時期と同じ頃だそうですが資料は未確認です。

現在

「仲木戸駅」の近くに京浜東北線「東神奈川駅」がありペデストリアンデッキで結ばれています。

この京浜急行線と京浜東北線に挟まれたエリアは戦後未整備のまま時間が流れ、整備されたのはごく最近のことです。合意形成に長い時間がかかり神奈川区の重要懸案事項でしたが、関係者の努力で現在の区画整理が実現しました。

「東神奈川駅」は横浜線の乗換駅として利用者が多い駅ですが、

歴史的には「仲木戸駅」の方が先輩です。

1908年(明治41年)

横浜鉄道株式会社が「八王子」「東神奈川」を開通させます(現横浜線の開通)。

この時、

東海道本線のメインが「神奈川駅」だったので

その東にある駅ということで「東神奈川」と命名されます。

(高架化せよ)

横浜鉄道線が後に開設しますが、貨物線を海岸まで延伸させるために

京浜電気鉄道は“高架化工事”を余儀なくされます。

「横浜鉄道」が「京浜電気鉄道」を横切るので

「京浜電気鉄道」は高架にしろ!

ということになります。

現在の京急に乗ると良くわかります。

現在の神奈川新町を過ぎたあたりから徐々に高くなり、「仲木戸駅」を過ぎたあたりから下がりはじめ滝野川あたりで地上に戻ります。

なぜこのような無理が通ったのか?当時の横浜鉄道も“民営”で国鉄ではありませんでしたが開業して2年、1910年(明治43年)国有化され「八浜線(はっぴんせん)」となります。

鉄道路線として

国鉄「八浜線(はっぴんせん)」の計画が京浜電気鉄道より法律的に上位になるため、「八浜線」の路線計画が優先されることになります。

京浜電鉄は開設が手軽だった「軽便鉄道法」

横浜鉄道のちの国鉄「八浜線」は「私設鉄道法」の制約を受けました。

京浜電鉄が高架化し、「仲木戸駅」近くを「八浜線」から繋がる貨物支線が「海神奈川駅」まで開設します。

1959年(昭和34年)4月1日に

貨物支線の「東神奈川駅」〜「海神奈川駅」間は廃止され

この路線のなごりが現在も残っています。

(つづく)

【横浜市電域考】5市電域の終着駅 六角橋

このシリーズでは、横浜市電域というテーマでかつて横浜市電が走っていたエリアに限定し、このエリア内を考えてみます。

【橋物語】とも連動しながら 市電の走ったエリアを追います。

(六角橋線の開通)

市電六角橋線は1928年(昭和3年)12月28日に東白楽〜六角橋間が開通し横浜駅と繋がります。

これによって、

(最盛期は)六角橋から「弘明寺」間を往復する循環線「1系統」、

浜松町を経由し久保山越えし阪東橋から浦舟町までを走る「9系統」、

高島町からメイン路線尾上町・麦田町・本牧間門を経由して芦名橋までを走る「11系統」の起点となります。

市電域の最も北側の終着点となる「六角橋」は、古くから大綱村と神奈川湊を繋ぎ、また南北に走る小机〜神奈川宿間の“旧綱島街道”筋の村として物流の中継点でした。明治に入ると、生糸の道としても栄えますが、六角橋が商業地として存在感を持つようになるのは 1917年(大正6年)綱島温泉が誕生し、東京都横浜(神奈川)を結ぶ綱島街道の利用客の急増が要因として挙げることが出来ます。

1926年(大正15年)2月14日東急東横線「丸子多摩川〜神奈川」間が開通し「白楽」駅が開業しさらに

1928年(昭和3年)12月28日市電が開通、

1930年(昭和5年)に「横浜専門学校(現:神奈川大学)」の移転することで

六角橋は「学園」の街に変貌していきます。

六角橋商店街は、

「横浜橋通商店街」「洪福寺松原商店街」「大口通商店街」と並び、戦前から続く市内有数の商店街と呼ばれてきました。

六角橋は幾つかの商店街が輻輳していますが

旧綱島街道に並行して木造のアーケードに覆われた「仲見世通り商店街」が

昭和30年代を感じる貴重な風景を残しています。

http://www.rokkakubashi.jp

六角橋商業協同組合

http://www.rokuchan.com

※木製のアーケードは、磯子の「浜」マーケットと「六角橋仲見世通り」にしか現存していませんが、共に火災に遭遇し維持に苦労しています。

(六角橋風景)

【横浜市電域考】4市電域の終着駅 生麦

このシリーズでは、横浜市電域というテーマでかつて横浜市電が走っていたエリアに限定し、このエリア内を考えてみます。

(横浜市電生麦)

横浜市電[子安線]が開通したのは

1928年(昭和3年)6月1日のことです。

開設路線は、現横浜駅前の「金港橋」から「生麦」です。

「金港橋」

1926年(大正15年)派新田間川に架かる長さ30.1mの橋です。

金港とは横浜港を指し、神奈川区の地名と首都高速の「金港ジャンクション」にその名が残っています。

※この橋から派新田間川上流方向に「月見橋」が線路脇に架かっています。この橋は松本竣介「Y市の橋」のモチーフとなったところで、作品と見比べてみる楽しみがあります。

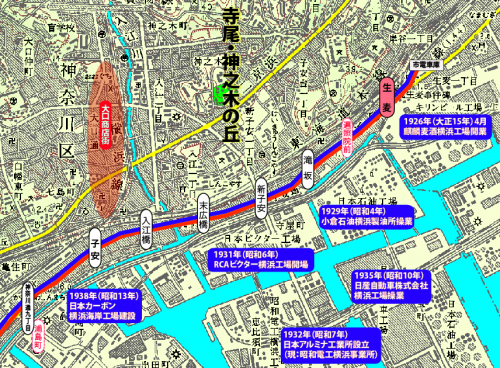

[子安線]の走る神奈川から鶴見にかけての海岸線は、昭和に入り京浜工業地帯として急激に工業化が進んだエリアです。

<京浜工業地帯の進展>

1926年(大正15年)4月

麒麟麦酒横浜工場が生麦に開業します。関東大震災で山手の工場が倒壊したことと、設備刷新のために新しい工場用地を求め、この生麦に進出しました。

※本店を横浜市から東京に移したのは1965年(昭和40年)のことです。

1929年(昭和4年)

小倉石油横浜製油所操業→後の日本石油(新日本石油)創業の地です。

1931年(昭和6年)

RCAビクター横浜工場開場→現在の日本ビクターが横浜と関係の深い企業であること、意外と知られていません。1927年(昭和2年)に日本ビクター(設立時は日本ビクター蓄音器株式会社)はビクタートーキングマシンカンパニーの日本法人として設立として設立し、当時東洋一と呼ばれた蓄音機・レコードを製造する第一工場を横浜に建設します。

1932年(昭和7年)

日本アルミナ工業所設立→(現:昭和電工横浜事業所)戦前は森コンツェルンの中核企業として明礬石を原料にしアルミナの生産開始します。

1935年(昭和10年)

日産自動車株式会社横浜工場操業→横浜生まれの日産自動車はここから戦前多くの車輛を製造し送り出しました。

1938年(昭和13年)

日本カーボン 横浜海岸工場建設

古くは1915年(大正4年)に神奈川区浦島ヶ丘に設立したのが始まりで天然黒鉛電極製造を開始します。その後事業拡大の一環として「電刷子等高級炭素製品用素材」を生産するために横浜海岸工場を建設します。

以上簡単に湾岸進出した大企業の工場を紹介しました。市電[子安線]は京浜急行・国鉄と共に工場の発展とともに歩み始めます。

上記の工場以外にも大小様々な工場が海岸線を埋め尽くしていきます。

東海道を境に丘陵部には住宅地が形成され、戦後は地域最大級の大口商店街が誕生します。

国鉄・京浜急行・市電という3系統が走るこのエリアは、関東大震災復興を境に発展し、昭和初期の誕生した数々の工場と共に歩んできたエリアです。

(生麦魚河岸通り周辺)

工業化が急速に始まる中、このエリアの東、鶴見に近いエリアに「生麦魚河岸通り」があります。

「生麦」といえば歴史教科書に必ず登場する「なまむぎじけん」が起こったところですが、ここでは省きます。(記念碑・資料館があります)

江戸時代の頃このエリアは

横浜沖を広く漁場とする漁業の中心地でした。江戸前と良く言いますが、江戸の魚介類は江戸近郊の漁業が支えていました。

特に生麦は江戸湾(東京湾)八カ所の幕府認定専用漁場の一つで市場も立ちました。

この生麦の魚介類を扱う市場が

明治以降、埋立ての歴史に翻弄されながらも

このエリアで多く水揚げされたノリ・貝・魚の専門店街として生き残りました。

通称「生麦魚河岸通」と呼ばれています。

かつては貝殻の多く混じった砂利道だったそうです。

県内全域から「寿司や」「小料理や」がここにネタ探しに訪れました。

流通の変化で 県央の客筋の激減、チェーン展開による集中仕入で寿司店の仕入れがなくなります。

現在では かろうじて魚河岸通の雰囲気を残している程度です。

再生は(少なくとも生き残る)最後のチャンスかも知れません。

(生麦〜鶴見)

戦争が激しくなった頃、軍用工場が密集していた京浜・鶴見地域の労働者を運ぶために急遽、子安線の延長が決まります。

1944年(昭和19年)に建設が始まり、戦争が終わった1945年(昭和20年)10月30日に進駐軍の命令で廃止されたたった一年の短命線がありました。

【横浜市電域考】3震災を乗越えて

このシリーズでは、横浜市電域というテーマでかつて横浜市電が走っていたエリアに限定し、このエリア内を考えてみます。

【橋物語】とも連動しながら 市電の走ったエリアを追います。

(関東大震災)

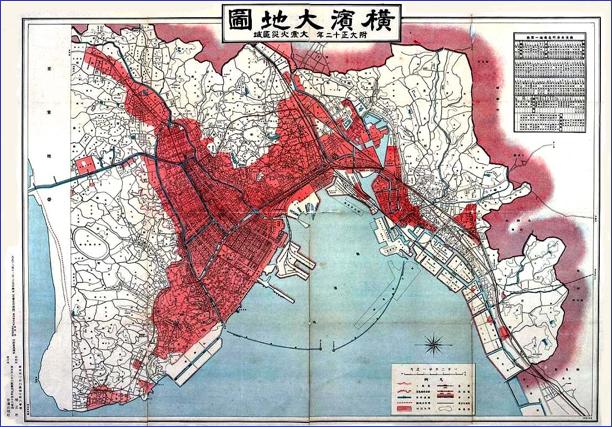

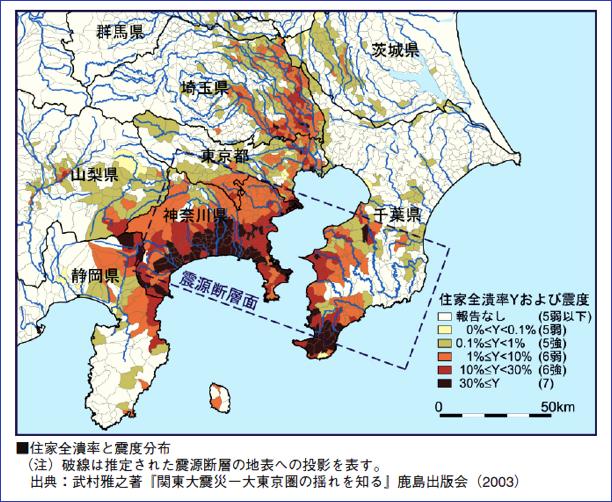

1923年(大正12年)9月1日(土)午前11時58分に起こった関東大震災は、神奈川県相模湾北西沖を震源とするマグニチュード7.9規模の大震災でした。

横浜の関東大震災

http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/library/shinsai/

ここでは被害の詳細を省きますが、

東京における大火災による被害が大きかったこと、報道も東京の惨状に偏ったこともあり東京の地震だと思っている人が多いのですが、

関東大震災は“神奈川”を中心に災害が広がった地震です。

例えば、横浜市と東京市の住家全潰棟数を比較してみましょう。

1923年(大正12年)当時の横浜市人口は約42万人でした。

一方

東京市人口は約220万人で 規模的には横浜の5倍規模程度でした。

ところが

横浜市の住家全潰棟数は約1万6千棟。

東京市の全潰棟数は1万2千棟ですからその被害の大きさが分かると思います。

特に「大岡川」「中村川・堀川」に挟まれた埋立地

関内外では、全潰率が80%以上に達するところが多くありました。

倒壊と比例関係にありますが、火災の発生場所も全潰率の高いこの地域に集中し約290か所から出火します。東京市における出火箇所数の2倍以上で、密度に置換えると数倍以上の被害です。

横浜は「関東大震災」で中心市街地が壊滅しました。

一瞬にして、開港以来65年築いてきた都市機能が失われたのです。

(インフラ整備を急げ)

横浜の復興は、帝都東京とある意味競合しながら予算取り合戦となっていきます。予算が無ければインフラの整備が遅れるのは必然で、横浜市の復興計画は予算と時間との戦いでした。

最大の課題が「橋」の復旧で、現在現役の主要な橋の多くが(戦災復興を除き)震災復興後に架けられてものです。

横浜の震災復興で有名な事業が「公園整備」で、山下公園、野毛山公園、神奈川公園は震災復興公園と呼ばれました。

ホテルニューグランドも震災復興のシンボルとなりました。

重要なのはインフラの復旧で道路、橋梁、水道、瓦斯、産業・市民生活の動脈となる交通網の整備が急がれました。

「震災復興誌」によると

市電の

「軌道は全部破壊され特に神奈川・横濱間、吉田橋・駿河橋間、市役所・元町隧道間、塩田・日本橋間の被害が最も激しく軌道、道路、橋梁が壊滅」状態でした。

以下復旧までの日程と開通路線を一覧化しました。

■震災後〜10月1日まで全面運転休止

■10月2日

神奈川〜馬車道

■10月10日

馬車道〜日本橋

■10月15日

税関線

■10月20日

馬車道〜本牧

■10月26日

弘明寺線・戸部線

10月2日から26日までに既存路線を全て復旧させますが、

一部、川・運河沿いの道路の再整備に応じてルートの変更が行われます。

特に関外の中心部を貫通する「吉田川」に沿って走っていた「羽衣線」は、川沿いを避け新しい道路整備を受けて路線が陸地部分に入り込みます。

関内ゾーンの路線も大きく周遊するルートに変更されます。

その後、間門線を皮切りに7年の間にほぼ最盛期の路線が完成します。

大正13年4月1日→間門線(本牧〜間門)

大正14年4月1日→杉田線(八幡橋〜磯子)

大正14年11月5日→杉田線(磯子〜聖天橋)

(昭和2年)

昭和2年2月17日→杉田線(聖天橋〜杉田)(修正)

昭和2年3月30日→千歳線(千歳橋〜花園橋)

昭和2年9月26日→長者町線(長者町五丁目〜車橋)

★昭和2年10月30日大演習観艦式 開催

昭和2年12月20日→浅間町線(青木橋〜洪福寺)

(昭和3年)

昭和3年5月15日→久保町線(塩田〜久保町)

昭和3年5月29日→野毛坂線(西平沼橋〜野毛坂)

昭和3年6月1日→子安線(金港橋〜生麦)

昭和3年6月16日→杉田線(中村橋〜吉野町三丁目)

昭和3年6月16日→千歳線(千歳橋〜睦橋)

昭和3年6月21日→柳町線(神奈川西口〜東神奈川西口)

昭和3年8月27日→久保山線(阪東橋〜南四ツ目)

昭和3年8月27日→長者町線(車橋〜山元町)

昭和3年9月5日→羽衣町線(羽衣町〜尾上町三丁目)

昭和3年9月5日→本牧線(桜木町〜真砂町一丁目)

昭和3年10月25日→太田町線(尾上町〜本町三丁目)

昭和3年11月8日→長者町線(長者町五丁目〜野毛坂)

★昭和3年12月4日御大礼特別観艦式 (昭和天皇即位式)開催※史上最大60万人動員

昭和3年12月11日→六角橋線(東神奈川西口〜東白楽)

昭和3年12月21日→万国橋線(本町四丁目〜万国橋)

昭和3年12月21日→本町線(山下町〜桜木町)

昭和3年12月28日→日の出町線(吉野町三丁目〜日の出町)

昭和3年12月28日→六角橋線(東白楽〜六角橋)

(昭和4年)

昭和4年6月11日→青木橋線(神奈川〜青木橋)

昭和4年7月10日→日の出町線(日の出町〜桜木町)

(昭和5年)

昭和5年6月25日→平沼線(高島町〜浅間下)

昭和5年10月1日→浅間町線(浜松町〜浅間町車庫)

昭和5年12月28日→保土ヶ谷線(道上〜保土ヶ谷駅)

(この時代)

関東大震災後から昭和5年頃の横浜はどんな時代だったのでしょうか?

1930年(昭和5年)から翌1931年(昭和6年)にかけて昭和大恐慌により危機的な状況が日本を襲います。順調に復興してきた横浜も昭和5年ごろまでは、上記「市電網」も充実し、復活の手応えを感じ取りはじめていました。

横浜市は明治以来6回市域を拡大しますが、

1927年(昭和2年)に第三回目の市域拡張を行います。

市電域はこの第三回目市域拡張後、

昭和5年の路線拡張でストップします。

「横浜市電域」原型は1911年(明治44年)に拡張した第二次拡張市域で

以降路線を大きく延ばすことはできませんでした。

(予備資料)

★市域拡張

→(第3次市域拡張)

1927年(昭和2年)

■久良岐郡

屏風浦村、大岡川村、日下村

■橘樹郡

鶴見町、城郷村、大綱村、旭村、保土ケ谷町

■都筑郡西谷村を編入します。

区制施行で市域が5区に分けられます。

横浜最初の区の登場。

鶴見区、神奈川区、中区、保土ケ谷、磯子

(※西区は神奈川区と中区の一部から分離します。)

(※南区は中区から分離します。)

→(第4次市域拡張)

1936年(昭和11年)10月1日

鎌倉郡永野村を中区に

久良岐郡金沢町、六浦荘村を磯子区に編入します。

→(第5次市域拡張)

1937年(昭和12年)4月1日

橘樹郡

日吉村大字駒ケ橋(下田町)、駒林(日吉本町)、箕輪(箕輪町)、矢上、南加瀬の各一部(いずれも日吉町)を神奈川区に編入します。

※日吉分割騒動

(日吉村の他地区は、川崎市へ編入します)

3月31日 自治体国取り合戦勃発

→(第6次市域拡張)

1939年(昭和14年)

■都筑郡

都岡村、二俣川村、新治村、田奈村、中里村、山内村、川和町、中川村、新田村を編入します。

■鎌倉郡

戸塚町、中川村、豊田村、川上村、大正村、本郷村、中和田村を編入します。

●神奈川区から港北区を分区し、上記を除く都筑郡域を編入します。

都筑郡都岡村と二俣川村は保土ケ谷区に編入します。

鎌倉郡域(中区上永谷町・下永谷町・野庭町、磯子区朝比奈町を除く)を編入し戸塚区とします。

次回から 市電域の特徴あるエリアを 個々に紹介していきます。

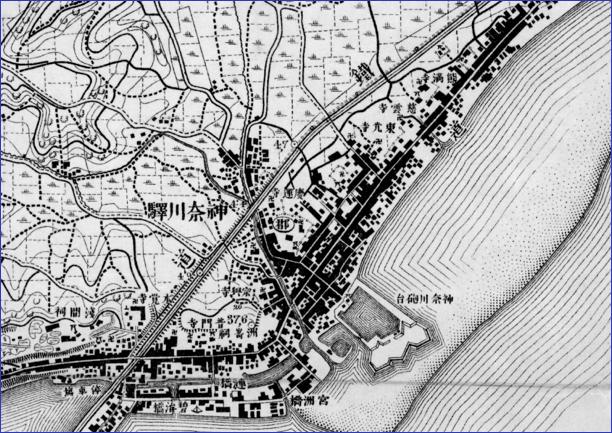

【横浜市電域考】2創業期の時代

(街道の力)

関内、横浜駅 その周辺になりましたが、

明治期はまだまだ

神奈川(東神奈川)・生麦・鶴見が東海道の街道拠点として

重要な産業集積地でした。

横浜電気鉄道開通当時

「神奈川〜大江橋間」は東京と横濱を結ぶ京浜電車と連絡し、沿線利用者も多く

十分採算が合う市場が路線沿線に存在していました。

第一期の「大江橋〜神奈川」は 当時最も妥当な路線だったようです。

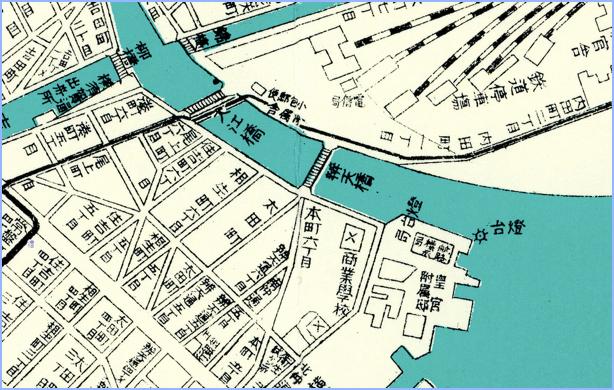

(よくよく見れば)

第一期線(神奈川〜大江橋)開業時の路線は 往時とは異なったルートを走っていました。

鉄道省(国鉄)の横浜・東京間の路線に対し、第一期線(神奈川〜大江橋)は海側を路線に沿って走り、横浜駅(現桜木町)に近づくと大きくカーブし廻り込む形で大江橋近くに停車駅を設置ます。

その後、国鉄路線の変更に伴い桜川に沿って路線が変更になります。

理由は

路線開通の条件として、道路拡張工事の必要があったことや、

国鉄と高島近辺で立体交差ができなかったからです。

【大江橋を通っていない!】

一年後の

1905年(明治38年)7月24日

第二期線(大江橋〜西之橋)が開通します。神奈川と西之橋(元町)が繋がります。

当時のマップをじっくり眺めると

路線は「大江橋」を渡らず

大江橋脇の下流川に鉄道専用の橋を架け馬車道方面に向かっています。

これまで 初期の路線を注意深く観察していなかったので 電車は当然大江橋を通過しているものと思い込んでいました。

この発見は 個人的に驚きでした。

※単に注意力散漫だったということですが。

当時の大江橋の絵葉書にも しっかり「大江橋」下流に別の橋が写り込んでいます。

鉄道と一体化したのは震災後の架け替えからです。

大江橋に市電が走るようになったのは、1922年(大正11年)の架橋架け替えに伴い路面軌道となります。直後に震災により被災することになりますが、いち早く復旧しました。現在の「大江橋」は1973年(昭和48年)に立て替えられたものです。

「大江橋」1872年(明治5年)5月に架設され関内開港場と桜木町(横濱駅)を結ぶ重要な橋で日本初のガス灯が灯った橋でもあります。

この「大江橋」の名は当時の県令(県知事)だった大江卓(おおえ たく)の名をとっています。大江卓、当時大活躍していますので関心のある方はぜひ調べてみてください。代表的な事件は、

「マリア・ルス号事件」です。

No.257 9月13日(水)司法とアジアの独立

(明治・大正初期の路線延伸)

第一期・二期以降の「横浜電気鉄道」新路線開設と

この間にあった(人が移動する要因となる)出来事を併せて年表化しました。

1905年(明治38年)12月25日 税関線(住吉町〜花園橋)開通

1905年(明治38年)12月25日 住吉線(馬車道〜住吉)開通

1906年(明治39年) 5月1日 三渓園 開園

1909年(明治42年) 7月2日 横浜開港50周年開催

1909年(明治42年)10月1日 横浜電気鉄道(のち横浜市電)と連絡運輸を開始します。

1911年(明治44年)12月25日 本牧線(花園橋〜本牧)開通

1911年(明治44年)12月25日 羽衣線(馬車道〜駿河橋)開通

1912年(明治45年) 4月13日 滝頭線(駿河橋〜八幡橋)開通

1912年(大正1年)11月12日 大演習観艦式 開催

1913年(大正2年)10月1日 横浜市勧業共進会(〜11月19日)開催

「駿河橋」は現在の(吉野町一丁目)で、大正2年の大きな博覧会「横浜市勧業共進会」会場を結びました。

1914年(大正3年) 9月19日 弘明寺線 (駿河橋〜弘明寺)開通

1916年(大正5年)10月31日 戸部線 (戸部六丁目〜日本橋)開通

この戸部線(部分)開通を最後に、私鉄「横浜電気鉄道」は路線延長する資金力を失います。

※資料「路面電車のあゆみ」

(駿河橋〜弘明寺)

民営時代最後の拡大事業となった

1914年(大正3年)9月19日に弘明寺線が開通し、横浜市電域西のエッジにはじめて路線が到達します。

一方、1916年(大正5年)10月31日に戸部の丘陵地を越える戸部線(戸部六丁目〜日本橋)に着手しますが、貫通することなく横浜市に買収されるまで未完路線となります。

弘明寺線は前年に開催された「横浜市勧業共進会」に62万人もの入場者が訪れかなり多くの路面電車利用があったことが延伸計画を後押しします。

【芋づる横浜物語】縁は異なもの味なもの2

http://tadkawakita.blog.fc2.com/blog-entry-25.html

【芋づる横浜物語】縁は異なもの味なもの3

http://tadkawakita.blog.fc2.com/blog-entry-26.html

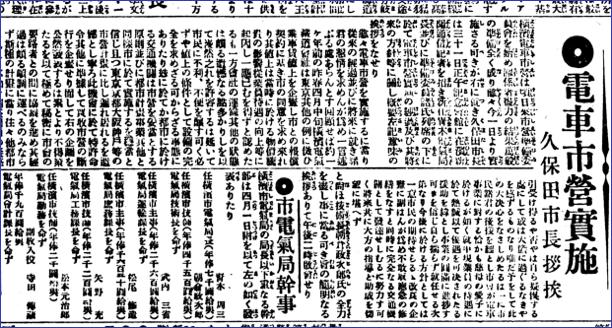

(民営から市営へ)

「横浜電気鉄道」が経営難陥り、横浜市が事業を引き継ぐことになります。

横浜市は

1921年(大正10年)4月1日に横浜市電気局を置き、

「横浜電気鉄道」路面電車事業を買収します。

「いよいよ電車市営を実施するにあたり従来の経過ならびに将来につき諸君の懇情を求めんがため一言述ぶる処あらんとす。

回顧せば約一年前の昨春4月中旬横濱電気鉄道会社は東京この他の例にならい乗車賃値上げを企画し市との報償契約に基づき市の同意を求めきたれり。

この値上げは当時における物価騰貴の影響・従業員待遇の向上等に起因し一応やむをえずと認めたるも(略)

都市における交通機関は市営を妥当とする原則並びに都市計画事業この他と同様市において実施するを穏当と信じかつ東京・京都・大阪・神戸等の市営計画に比し遅れ居るを遺憾としむしろこの機会に於いて特許命令この他に準拠して買収市営の断行を企画せり。」

当時の久保田市長は、メディアを前に市営化の意義を挨拶で述べます。

(公営化の流れ)

民間鉄道から始まった全国の電気電車(路面電車)は、公共性と安定経営を理由に公営化が順次進められます。

1911年(明治44年)

東京市が東京鉄道を買収。東京市電気局を開設し、東京市電となる。

1912年(明治45年)

京都市電気軌道事務所(後の京都市交通局)発足。民営と競合時代。

1918年(大正7年)

京都電気鉄道全線を京都市電の路線として編入。

1917年(大正6年)

神戸電気を買収、神戸市電気局として市営軌道事業開始。

1921年(大正10年)4月1日

ここに初めて「横浜市電気局」(後の交通局)を設置し、

鉄道畑の技術官僚 青木周三を電気局長としてトップに置きます。

この青木を局長にした人事が 横浜市電の運命を決める人事でした。

青木周三は山口県生まれ、東京帝国大学法科大学法律学科(英法)を卒業後、鉄道書記となり鉄道畑を歩み始めます。

この年、1921年(大正10年)に後藤新平の懐刀だった長尾 半平(ながお はんぺい)が東京市電気局長に就任します。

※長尾は、越後長尾家の末裔

同時期に、鉄道省きっての俊才二人が横浜と東京の電気局トップとなります。

続編でも紹介しますが

初代電気局長となった青木周三はその後、関東大震災復興に尽力し鉄道省に復帰、鉄道次官を1935年(昭和10年)まで務めます。※途中 貴族院議員のため辞任

1935年(昭和10年)横浜市長となり1941年(昭和16年)まで在任します。

1923年(大正12年)9月1日に起きた 関東大震災で

横浜の公共交通は大きく変わります。

(【横浜市電域考】3震災を乗越えて に続く)