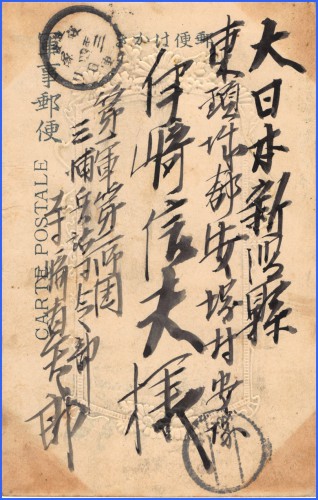

戦前 メディアとしての【絵葉書】

1910年(明治43年)6月13日

「内国郵便葉書の外国あて発送」が認められました。明治の近代化の荒波の中、郵便制度はこの国にも影響を与えました。欧米でスタンダードだった「絵葉書」日本では

明治後期、大正に入って空前の絵葉書ブームが訪れます。その後10年以上絵葉書の発行は脅威の数字を示します。

ブームというより絵葉書が日常の伝達ツールとなっていきます。中でも横浜は国際港のため国内外の絵葉書が多く流通しました。

このブログにも良く登場する戦前の絵葉書について簡単年表にしました。

1873年(明治6年)12月1日

最初の官製葉書(ポスタル・カード)が初めて発行されます。

1879年(明治12年)6月30日

国際郵便葉書の始まり

万国郵便連合葉書<唐草>2銭・3銭葉書を発行

1880年(明治13年)4月

葉書の表裏に関する規則がきまります。

例えば、葉書の表裏を墨で塗りつぶし、その上に<朱><白墨>等で文字を記載したものは、葉書として扱わない、表面は住所姓名しか記載できない、ただし至急とか年月日の記入は構わないとか。

※住所を書く方が<表面>です。

1885年(明治18年)3月26日

万国郵便連合条約調印

1898年(明治31年)12月10日

毎年1月1日から7日までの間、外国来を除き、葉書の到着印を省略

※この年賀状に消印を押さない ルールはここからです。

1899年(明治32年)2月13日

私製葉書の国外通信使用が認められる。

1900年(明治33年)9月17日

私製葉書の制式を告示、絵葉書自由化

1902年(明治35年)6月18日

最初の官製絵葉書発売

※万国郵便連合加盟25年紀念郵便絵葉書<6種1組で5銭>

1904年(明治37年)2月1日

日露戦争時の戦地と内地との通信用に軍事郵便葉書を発行

これによって絵葉書使用が全国に普及し始める。

1906年(明治39年)

絵葉書ブームは最高潮に達し、様々な戦時絵葉書が発行され空前のブームを引き起こします。

1906年(明治39年)8月9日

<風景印>の原点となった

絵葉書に相当額の切手を貼付り記念のため日附印の押印の申出があれば事務支障ない限り応じなさい と通達が有ります。外国人旅行客からの要求?

1907年(明治40年)3月28日

郵便絵葉書の表面下部3分の1以内に通信文の記載を認める。

<時代判定の基準となっています>

1910年(明治43年)6月13日

1910年(明治43年)6月13日

内国郵便葉書の外国あて発送を認める

1918年(大正7年)3月1日

郵便絵葉書表面記載部分を3分の1から2分の1に拡大

<時代判定の基準となっています>

ブログに登場した絵葉書コレクション

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?cat=41

C58汽車道を走る

1980年(昭和55年)6月13日〜15日の三日間

「横浜港開港120周年・横浜商工会議所創立100周年記念」イベントにC58が走りました。その頃はまだ横濱に暮らしていなかったので写真も当時の雰囲気もわかりませんがネット上でも熱烈な写真記事が掲載されています。

山口線から横浜にC58を運び 汽車道を東横浜駅から山下埠頭駅まで走行!!

C58は過去に横浜機関区に所属していたことがあり久しぶりの里帰りとなりました。

このルートが現在「山下臨港線プロムナード」となって、歩行専用ルートとなっています。

使用車両はC58-1+スハ43系4両で、一日3往復

東横浜 山下埠頭 東横浜

09:57 → 10:09 10:30 → 10:42

12:30 → 12:42 13:00 → 13:12

14:30 → 14:42 15:02 → 15:14

<写真>

■横浜にC58が走った日。

http://rail.hobidas.com/blog/natori09/sp/archives/2008/05/c58.html

■横浜港開港120周年1980年6月13日

http://www.yokohama-album.jp/picture/detail/174/

http://www.yokohama-album.jp/picture/detail/175/

「山下臨港線プロムナード」

No.62 3月2日 みらいと歴史をつなぐ道

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=557

「開港の道」山下臨港線プロムナードの終着地点となっているのが

「港の見える丘公園」です。

No.129 5月8日 ヒット曲の公園

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=486

横浜市町内会連合会

1975年(昭和50年)6月12日の今日

横浜市内の町内会会長で組織していた「横浜市町内会長連絡会」が「横浜市町内会連合会」という名に改称されました。

皆さんは地域の自治会町内会に加盟していますか?

「自治会町内会は、一定の地域において、住民相互の親睦を図り、そこで起こる様々な課題を解決することを目的に自主的に組織された住民団体です。

横浜市内には、平成26年4月現在で2,881団体の自治会町内会が組織され、約123万世帯の市民が加入しています。」

と「横浜市町内会連合会」のサイトに書かれていました。

「自治会町内会は防災や福祉、美化活動など安全安心で住みやすい地域づくりを目指す活動や、お祭りや運動会などのレクリエーション活動を行っています。

普段、あまりお気づきにならないかもしれませんが、自治会町内会の活動は、みなさんのくらしに欠かせない役割を担っています。

地域の絆をはぐくみ、地域で支え合う社会を作っていくためにも自治会町内会への加入をお願いしています。」

http://www.yokohama-shirenkai.org

さらに少し遠慮気味に勧誘もしています。

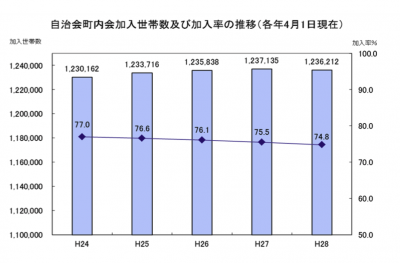

横浜も加入率の低下に悩んでいるようです。

横浜市内 自治会町内会には

123万世帯が加入(H26年)しているそうです。横浜の総世帯数が約163万(H26年)ですから7割強の加入率という計算になります。

内閣府のH19年「町内会・自治会等の地域のつながりに関する調査」では

「町内会・自治会があると回答した人は、9割を超えている。また、町内

会・自治会の区域としては小学校区より狭いという回答が7割を超え、平 均すると約 600 世帯、9割弱の加入率である。なお、回答者世帯の9割超 が実際に町内会・自治会に加入している。」

都市部の横浜はかなり低い加入率です。

横浜市自治会町内会加入率推移

横浜市自治会町内会加入率推移

(自治会・町内会?)

ここまで「自治会町内会」とまとまった<単語>で表記しましたが、地域によって自治会・町内会はそれぞれ別名称で使用されています。

横浜市の公式見解(ちょっと大げさですが)では

「自治会・町内会は、地域に住むみなさんが自らの手で相互に仲良く助け合いながら、自分たちの地域生活をよりよくしていくために、様々な活動を行う任意団体です」

「「自治会」「町内会」の名称については、呼び名は違いますが、団体の活動内容に違いがあるわけではありません。それぞれの自治会・町内会が発足時に、決定しております。」

と名称は違うが内容は同じとしています。

地方自治法でも、「地縁」団体とされていて、町内会=自治会となっています。

徹底して調べていませんが 町会・町内会その下部組織として<隣組>の呼び名が戦前に使われ、戦後自治会が使われ始めたようです。

町単位が町会、集合住宅や新しくまとまって開発された住宅地には「自治会」が多く感じますが、混在していて明確な特性とはなっていません。

→市内自治会町内会の形成 おもしろそうです。

例えば自治会は「西柴団地自治会」「権太坂境木自治会 」「青葉区連合自治会」「緑区中山町自治会」「下田町自治会」「鴨居地区連合自治会」「本郷台自治会」「関ヶ谷自治会」

一方町内会は

「港北区連合町内会」「桜木町町内会」「南吉田町内会」「山元町3・4・5丁目町内会」「青葉区たちばな台町内会」「長沼町内会」「岡野二丁目町内会」

(歴史)

「横浜市町内会連合会」がまとめたものをベースに横浜に特化し町内会の歴史を調べてみました。

町内会の起源

横浜市における町内会の起源は、市制が施行された翌年の明治23 年(1890 年)

に作られた「衛生組合」で

この衛生組合を組織した目的は、

第一に横浜が開港以前は一寒村にすぎず、他の地域にあるような旧来の隣保組織を持っていなかった

第二に横浜が開港地として貿易や居留外国人との関係で、伝染病の危険にさらされる機会が多かったため

と横浜の町内会の起源をまとめています。

横浜の場合、

「横浜が開港以前は一寒村にすぎず」という点が大きいです。この決まり文句の「一寒村」という代名詞には異論がありますがここでは置いておきます。

※寒村ではなく小さい村で暮らしは豊かだった

横浜開港場は江戸時代までの農村や城郭・寺社・宿場などといった<地縁社会>の無い政治特区でしたので「旧来の隣保組織を持っていなかった」ことが特徴といえるでしょう。これも市域拡張で旧来の<地縁社会>が横浜市内にも組み込まれ、新旧の<融合>が横浜の文化的なエッジであるだろうと考えています。

横浜開港場周辺の地域にとって集落の<結束>は上記の第二の理由

<伝染病の危険>が大きかったといえるでしょう。

No.89 3月29日 ペスト第一号もYOKOHAMA

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=528

No.217 8月4日 (土)わがひのもとの虎列刺との戦い

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=390

悪い意味でいち早く伝染病の被害を受けた横浜は1890年(明治23年)に作られた「衛生組合」がいわゆる地域互助組織=隣保組織の代替となったようです。

その後関東大震災を経験しながら、「衛生組合」が「自警団」等を経て「町内会」「青年会」等の地域組織として地縁組織となっていきます。昭和期横浜市には、自治活動を行うための町内会、衛生組合の町内会事務代行、町総代会という3つの組織がありましたが1940年(昭和15年)9月11日付け内務省訓令第十七号「部落会町内会等整備 要綱」により「隣組」「町内会」として明確に一本化されます。

「隣組」は十戸内外で組織されるように指導され、当時大ヒットした<国民歌謡>によりさらに強化されることになります。

https://www.youtube.com/watch?v=rBh4wUrjltM

https://www.youtube.com/watch?v=kQf-aO95ezU

1941年(昭和16年)時点で

横浜市の町内会数は798、隣組は約2万に達し、銃後の守りとなりました。

戦時中の横浜の「隣組」の様子を丹念に調べた本が出ています。

「戦時下の日本人と隣組回報」渡邊洋吉 幻冬舎新書2013年刊

この本は珍しい昭和16年〜17年の横浜市戸塚区矢部町第6隣組で回覧された「隣組回報」を読み解きながら当時の時代背景、状況を克明に記しています。

戦中に隣組、町内会は有効な情報伝達組織、地域管理システムとして機能しましたが、粗末な地域権力構造となり暴力組織にもなり終戦とともに解散・解体されます。

戦後、未組織の中で生活互助的な「防火防犯協会」「赤十字奉仕団」が誕生し「町内会」の役割を担うようになります。

1951年(昭和26年)GHQの自治政策緩和により権限が政府自治体に移管、「町内会」組織の再編が始まります。長い接収時代が徐々に解除となり、横浜市に多くの人口が流入する30年代ごろから積極的に新しい「町内会」組織育成と平行して従来とは違った形の自治会町内会(団地管理組合の性格をもった自治会町内会など)が続々と結成されます。

これらの地域互助組織の発展形が市連合町内会長連絡会となり

1975年(昭和50年)6月12日の今日

横浜市町内会連合会に改称されたという訳です。

(横浜国立大学でも)

町内会への加入について

町内会に入って、地域デビューしよう!ー地域に新たな活力を!ー

学生の皆さんは、国大生になって実家を離れ、国大周辺やヨコハマ地域等に暮らす「地域社会の一員」です。その地域を運営していくには、町内会という組織が必要で、日夜活動しておりますが、その町内会では若い力である国大生の加入を強く求めています。

「遠くの親戚よりも近くの他人」という諺がありますが、どうか地域の方々と顔馴染みになり、何かあったらお互いに助け合っていくような間柄になっていただきたいと思います。

皆さんが地域住民の方々に見守られていれば、ご両親も安心です。

なんて案内もあるのには驚きました。

長くなりましたが、最近人気薄の自治会町内会ですが

違和感があることも事実です。個人単位ではなく<世帯単位>であることや説明(理解)のプログラムなしに半強制的な<雰囲気のある>ところも

地域の老人親睦、広報の配布組織といった批判もあります。

地域社会の「骨粗鬆症」化と表現する専門家もいます。

なんといっても<防災上>

私達を守る私達が守る共助組織です。

さらに高齢化の中での様々な課題を解いていく大事な下支え組織でもあります。

しかし

世代間・ライフスタイル別の運営に対する認識ギャップが多く生じているようです。その他の共助組織との連携やシームレス化も遅れています。

横浜も空き家率、高齢化率が 急上昇しています。

このギャップを乗り越えるには さらなる工夫が必要でしょうね。

No.164 6月12日(火) JR JR

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=446

1872年6月12日(水)(旧暦明治5年5月7日)かねてよりの突貫工事で進めていた品川・横浜間の鉄道が仮開業しました。