ホーム » 2015

年別アーカイブ: 2015

震災と関内外

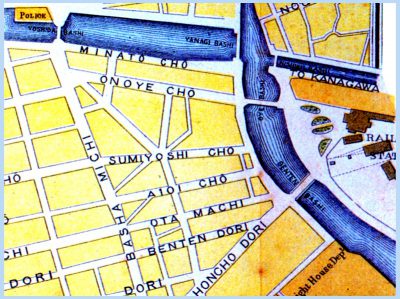

「関内」という住所は無く開港時の居留地一帯を<関内(かんない)>と呼んでいます。

外国人居留地が治外法権であると同時に、外部と隔絶したエリアであったため、そこに関所を設け関所の内側と外側を表す地域名称として「関内」という名称が誕生しました。

開港後、「関内一帯」は外国人と日本人が日本大通りを中心に住み分けていました。

当時の街区設定がその後も守られ、ほぼ現在まで関内の街区構成は変わっていません。同様にいわゆる関外も明治時代から街区にあまり大きな変化は起こっていません。

ただ、関内外エリア史においてまとまった区画整理事業が行われた時期があります。

関東大震災です。

中区史には

「震災前の街区は、開港以来のものともいえるもので、都市構造の上では、いろいろと不備・不便な点が多かった。

都市構造上の不備な点として、特に道路の幅員の狭さが挙げられる。本町通りや大江橋の通りが18メートルで最も広く、尾上町は15メートルで、大かたの道路は7〜13メートルが多かったのであった。それに、住吉町五丁目の六道の辻は、放射状の六差路で交通の要所ではあったが、道はぱは5.5メートルから11メートルと狭くて不便そのものであった。」

とあります。

震災前と震災後で関内エリアの道路が最も変わったのが馬車道の「六道の辻」近辺です。尾上町通、本町通、関内大通など現在の関内の原型がこの時に完成します。

19世紀にナポレオンの権勢の下でパリの街を自在に切り裂き<大改造>したセーヌ県知事オスマンのように都市の大改造を行った訳ではありませんが、関内外の道路拡張、直線化など、かなり“強行な”街区整理を断行します。

当然この時に、立退き等のトラブルが多発し、区画整理反対同盟なども結成されます。

横浜市史第5巻下にはこの時の反対運動の模様を伝えています。

大正13年

「12月10日自動車八台に「関内区画整理反対期成同盟」と大書した白書を巻きつけ市役所に陳情に向かい、市長・助役に対し「吾々は既に整理地区外たるの故を以て本建築を実施し、警察の許可を受けつつある。然るに最近の市会は此の地帯を以て追加せんとする模様であるが、震災後一個年以上も経過した今日斯る無謀な計画を樹てられては数千人に上る被害者が出る(後略)」

ので取り消せ!

と抗議が続きます。震災後の復興計画の遅れが既に自力で復興を開始した市民に追いつかなかったために遅れて出された<復興計画>で道路拡張するからどけ!というところで紛争が起こるのは当然のことでした。一方区画整理を推進して欲しいという組織も誕生し、市民の対立が激化していきます。

ようやく対話の土俵が大正15年に入り整い、補償申告会が組織されます。この整理を巡る紛争調整を行う機関として

1926年(大正15年)7月23日「横浜市区画整理委員連合会」が結成されました。会長には当時市議会議長で後に市長となった平沼亮三が、副会長には劇作家としても有名な市議会議員の山崎小三(紫紅)が就任します。

この「横浜市区画整理委員連合会」は、民間委員を中心にした組織で関内だけでなく広く震災復興に伴う土地区画整理の紛争調停に尽力し徐々に効果をあげていきます。

大正15年から本格的に始まった復興事業は、例えば関内地区では

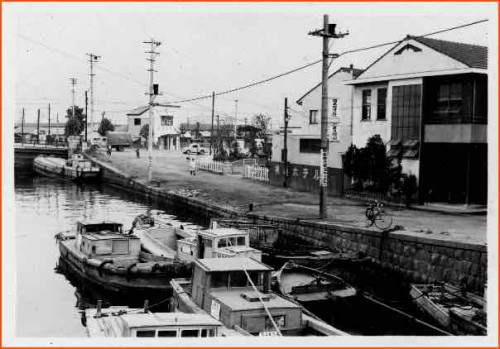

馬車道の六道の辻が無くなり

七道に見えますが「六道の辻」です。

七道に見えますが「六道の辻」です。

区画整理後

本町通が22m〜27m道路に、

関内大通、尾上町通は25mに拡幅され 街並みが一変していきます。平行して橋梁・河川運河・公園・上下水道などの復興事業も加速され昭和4年にはほぼ完成していきました。

市史によりますと

「区画整理のための移転建物は18,750余棟、潰地充当地は5,283坪、換地面積は787,573坪に達し、整理前宅地面積792,700余坪は整理後674,100余坪へと減少」

公共空間に生まれ変わったことになります。

前述の「六道の辻」に関しては

No.391 謎解き馬車道

に少しエピソードを紹介しています。

歴史の点と線(真鶴・横浜)

今日のテーマですが タイトル通り

<歴史の点と線>を結んでみました。

1930年(昭和5年)7月25日

「上大岡にある西福寺(曹洞宗)の移転建立が完成(横浜歴史年表)」

所在地は横浜市港南区上大岡東1-38-19

一度前を通ったことがありましたが、写真は撮っていないので今度行ってみます。この「西福寺」お寺のサイトや港南区史・真鶴町史によると

もとは真鶴にあったお寺で、小田原市早川の「海蔵寺」の末寺、山号を「東向山」と称していました。了峯印達により文禄元年(1592年)創建されました。

※「西岸清光庵主」説もあります。

関東大震災で震源地に近かったため、損害が大きく檀家を持たなかったこの寺は再建を断念します。縁あって、上大岡に新寺建立の際、「西福寺」を移転することとなりました。

「地主の北見家の協力をいただき、昭和四年に寺籍譲り受けの許可も下り、移転の功労者「原田久吉翁」の号「二楽」を山号にいただき、新たに名前を「二楽山 西福寺」と改め、新生西福寺としてこの地で再出発しました。

そのご功績を讃え、松喜和尚は「西福寺中興開山」として原田久吉翁は「西福寺中興開基」として、永代にお奉りさせていただいております。(上大岡西福寺)」

ということで、真鶴と横浜の<縁>を少し紹介します。

(真鶴)

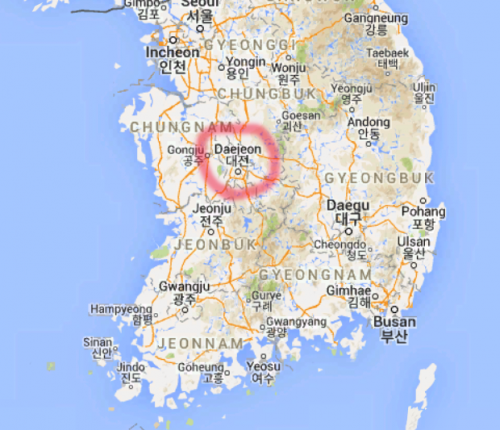

皆さんは真鶴半島をご存知ですか?

東海道本線で横浜から下り線で約1時間、相模湾の西南端に位置しています。

「「真鶴」は、神奈川県の西部にある小さな半島の町です。

古くから上質の石材とされる小松石の産地でもあり、江戸城の石垣、皇族の墓石としても有名です。

半島の先端、真鶴岬では景勝、三ツ石(三つ岩)を望めます。

また、半島全体は樹齢350年以上の黒松の林(御林)があり、魚付き保安林として漁師の方に守られています。半島全体は県立真鶴半島自然公園に指定されています。」

いくつかの町村がまとまり現在の湯河原町、真鶴町が形成されています。

「真鶴は、古くより漁業と石材が盛んに行われてきました。

漁業は魚つき保安林のおかげで良質なプランクトンが発生し、木々の影が魚を休ませるなど、魚にとってはストレスフリーな環境です。

石材は「本小松石」という銘石が採掘され、高級墓石として知られています。」(真鶴観光協会)

真鶴半島近隣では江戸時代から良質の安山岩を産出し、積出港としても栄えました。江戸城にも多く使われ、幕末には江戸湾の海防対策のために護岸や台場建設に用いられます。

(横浜と真鶴)

横浜が他の町にどのような影響を与えたのか?横浜市民は多くを学びません。

どちらかというと影響を受けたこと、それを受入れたことが語られています。

幕末から横浜が開港場として急成長する中、この発展に伴い功罪含め横浜は近隣都市、神奈川全域、そして全国にその影響も大きかった視点で歴史を考えてみることも大切でしょう。

真鶴町も幕末から<横浜>の影響を大きく受けました。神奈川台場や、1859年(安政6年)の開港に間に合わせるために突貫工事で開港場を完成させる際、真鶴の小松石を発注している記録が残っています。

また、みなとみらいで人気のドックヤードガーデン、横浜船渠(後の三菱重工業横浜造船所)第2号ドックの建設にも真鶴の石が大量に使われています。

前掲の神奈川県のマップから、東京湾・相模湾を眺めると、三浦港と真鶴港は沿岸航路の重要な位置にあることがわかります。

農耕地の少ないこの地域にとって、漁業と石材業は産業の根幹でした。この二大産業は皮肉にも当時鉄道のない時代には海を巡って利害が対立し、このエリアの歴史にも様々な闘争史を刻んでいます。

石材需要は時代の影響を大きく受けます。江戸時代に近隣の築城や改修計画は少なく石需要は減ります。開港期に一気に延びた需要も幕末の動乱期には一気に需要が落ちるなど景気の浮き沈みの大きい産業でした。

明治草創期から殖産興業の影響で、新設の工部省はこのあたりの石を<国管理>に指定します。横須賀製鉄所(横須賀造船所)、燈台、前述の横浜造船所等々用に使われることになり、真鶴は好景気となりました。

ところが、間もなく需要の国管理が解かれ<自由化>が訪れ生産現場は荒廃します。乱開発のため、石山のインフラが荒れ、積み出しにも影響が出ます。

真鶴一帯の石供給に陰りが出て、不景気が訪れます。そして次なる山は、鉄道建設ラッシュでした。横浜・品川間の鉄道敷設にも真鶴地方の石が使われます。

また、近代建築にも小松石が多く使用され<東京帝国大学>等に小松石が使われた記録があります。

大正時代には東京湾岸の河川・軍事施設等の整備計画に真鶴近辺の石が大量に使われ需要が高まります。

このようにジェットコースターのような石材需要の歴史の中で、漁業とミカン栽培なども景気の波を受けていきました。

(横浜商人)

真鶴の歴史に登場する横浜の実業家達は

浅野 総一郎(埋立)、朝田 又七(廻船)、雨宮敬次郎(鉄道)他

石を必要とする実業家たちも真鶴の資産に着目します。

その後、鉄道網の整備により保養地として湯河原・真鶴が着目され、東京は勿論 横浜の実業たちも温泉付き別荘計画に強い関心を寄せます。

真鶴と横浜を繋いだのは廻船、その後の鉄道でした。

現在真鶴駅前に初期の鉄道敷設を記念した「豆相人車鉄道歴史街道」の碑が建っています。

大正期、真鶴地域のミカンの多くが横浜港からカナダ、アメリカ、大連等に輸出され好景気に沸いた時代もありました。

この真鶴と横浜を繋いでいた<石>を運んだのが船です。この廻船業が真鶴の経済を支えて来ました。

天然の良港が古くから真鶴を支え、その安全祈願として国指定重要無形民俗文化財である貴重な日本三大「船祭」が行われます。

【真鶴貴船まつり 】

毎年 7月27日・7月28日に開催されます。

金玉均(キム・オッキュン)

今日のテーマは一時期横浜に滞在した金玉均(キム・オッキュン)についてです。

1886年(明治19年)7月26日

「朝鮮の亡命志士金玉均が神奈川県で拘留された」という簡単な記事を元に数日前から資料を読んでいますが、<明治以降の朝鮮と日本>に関しては異論の多いこと。

なので 事実関係を紹介する程度に留めました。ある程度理解した時点で改めてまとめてみたいと思います。

朝鮮、革命の志士「金玉均」は日本との関係が深く四回来日しています。

(最初の来日)

金玉均は1851年2月23日に忠清南道公州市で生まれました。 俊英だった彼は22歳で科挙に合格、中堅官僚として近代化を推進するために開化思想に目覚めていきます。

俊英だった彼は22歳で科挙に合格、中堅官僚として近代化を推進するために開化思想に目覚めていきます。

1882年(明治15年)年2月から7月にかけて初来日し大阪に滞在、福沢諭吉ら多くの支援者と出会います。既に朝鮮からは前年の1881年(明治14年)に2名の留学生が慶應義塾で学び、1名が同人社に入学していました。

(二度目)

1882年(明治15年)9月から翌年3月にかけて金玉均は日朝間で締結された済物浦(チェムルポ)条約批准の修信使の顧問として二度目の来日を果たします。この時、彼は横浜正金銀行から17万円の借款を得ます。

(三度目)

1883年(明治16年)6月、金玉均は国王の国債委任状を携え、日本での三百万円の借款を得ようとして来日します。

残念ながら借款には失敗し翌年の5月に失意の帰国となります。

(四度目)

1884年(明治17年)12月4日に 金玉均ら数名は日本公使館も加わりクーデター(甲申事変)を起こしますが清国の介入で失敗。井上角五郎らによって日本に亡命(密航)します。<亡命中>日本政府冷遇の中、玄洋社の頭山満ら多くの支援者に出会うことになります。

https://kotobank.jp/word/甲申政変-261601

クーデターに失敗した金玉均は本国の刺客にも狙われ、日本国内の支援者を頼ながら亡命生活を送ります。

1886年(明治19年)に入り日本国政府は、冷遇はしていましたが、庇護状態していた彼の存在が外交上の<お荷物>という評価に変わり対応が大きく変わり始めます。

6月2日 警視総監命で国外退去を口頭で伝えます。

6月4日 東京にいた金玉均は列車で横浜に向かい

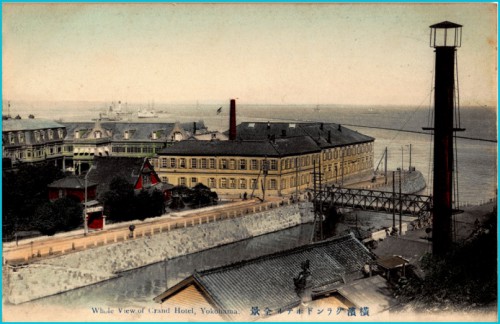

この頃、まだ治外法権だった横浜居留地のグランドホテルに滞在します。

6月9日 内務大臣であった山県有朋は書面でグランドホテルの金玉均に対し退去命令を執行するように要請します。

6月9日 内務大臣であった山県有朋は書面でグランドホテルの金玉均に対し退去命令を執行するように要請します。

6月12日 神奈川県令から本人に退去命令が令達されますが、本人は“国外退去の金が無い”という理由で拒否します。

そして

7月26日

<国外不退去>の金玉均をグランドホテルより拘致、野毛山(伊勢山?)の三井別荘に連行、強制抑留します。

(その後)

勾留した金玉均を日本政府は”国外追放“できませんでした。

井上馨外務大臣は山県内相に「内地ヨリ隔然セル小笠原嶋二送置」を要請し、

8月8日に身柄を神奈川県から東京府に移します。

その後 事実上の<島流し>である小笠原に送られ保護観察となった金玉均はしばらく小笠原で生活し、その間日本の友人が彼の元を訪れています。

しかし気候風土が合わなかったのか 体調を崩し 北海道に転送されます。

明治23年に北海道から<内地>で暮らすことを認められ、国内で多くの支援者と交流します。

明治27年周囲の制止を振り切り上海に渡りますが 暗殺されその生涯を終えます。

(最初の亡命者)

当時の日本政府にとって金玉均の取り扱いは<初めての政治亡命受入>だったそうです。

この時に彼を支援した福沢諭吉をはじめ、大アジア主義者と呼ばれた玄洋社の頭山満、孫文や蒋介石を支援した宮崎滔天らの行動が脈々と民間の手で受け継がれ、孫文やボーズの支援に繋がっていきます。

※孫文の初期日本滞在<横浜時代1897年〜1907年>を支えたのも華僑や民間の日本人でしたね。

Louis Eppingerの時代

1908年(明治41年)6月14日ドイツ系アメリカ人で居留地のグランドホテル支配人を務めたLouis Eppingerが心臓病により山手一般病院で亡くなりました。77歳でした。

このニュースはすぐに海を渡り彼が育ったサンフランシスコの新聞にもしっかりと掲載されます。

日本の新聞には79歳とありますが米国の訃報から計算すると正しくは77歳と思われます。

彼の勤めた「グランドホテル」について簡単の紹介しておきましょう。

1873年(明治6年)に英国資本によって開業します。

(マネージングディレクターはWHスミス、支配人はリオンズ)

1877年(明治10年)

グランドホテル出資者の一人ベアト※が出資者から撤退します。

※ベアトは写真家としても有名です。

「The Grand Hotel Yokohama」の創業に関わった人物の一人が写真家として有名なベアト

http://oldphoto.lb.nagasaki-u.ac.jp/univj/list.php?req=1&target=Beato

フェリーチェ・ベアト(Felice Beato)

http://ja.wikipedia.org/wiki/フェリーチェ・ベアト

1878年(明治11年)6月1日

グランドホテルがオークションにより$22,100でJ.von.Hemertによって落札されます。

(実質仏人ボナによるフランス資本となります)。

7月1日に改装しオープン。

1879年(明治12年)

経営者だったボナは健康上の理由で帰国しますが途中の米国で死亡します。

1881年(明治14年)

ボナ商会がグランドホテルから撤退しボワイエ商会に経営が移ります。

1882年(明治15年)

1月1日からグランドホテルはボワイエ商会による三代目の経営者を迎え営業が始まります。

当時の居留地にあったフラッグシップホテルは「クラブホテル」でした。

1886年(明治19年)

グランドホテル隣接のウィンザーハウス(居留地18番19番)が失火により焼失しグランドホテルと経営統合が図られます。

ここまで、経営者がめまぐるしく変わり、個人経営レベルの安定しない経営が続きます。

1887年(明治20年)

この年、パーマーが築港意見書を提出するなど、本格的な横浜築港計画が進み始めます。

さらには

「横浜〜バンクーバー」定期航路も就航し横浜も本格的な国際都市としての機能を果たすようになります。

1889年(明治22年)

この頃

横浜にも本格的なホテルニーズが求められるようになりますが、個人経営レベルの「グランドホテル」は設備投資力を失い業績不振で売却を決めます。

2月25日に資本金25万ドルのグランドホテル(株)を設立し会社組織となります。

この時にサンフランシスコでホテルに勤めていたLouis Eppingerが米国より招聘されグランドホテルに着任します。

彼は1891年〜1905年までの間、約15年間支配人を勤めます。

この直後 最大のライバルとなる「クラブホテル」も法人化を図り英国人のハーンが支配人となります。

1890年(明治23年)

建築家サルダにより別館を新築します。

グランドホテル客室は100を超え、300人収容の食堂やビリヤード室、バーも設けられ横浜を代表するホテルになります。

※設計者サルダ(Sarda,Paul)は、指路教会会堂を設計した建築家です。設計を巡ってはグランドホテル側と係争となり裁判も起こります。

1893年(明治26年)

横浜港築港工事もほぼ完了するころ

グランドホテルは一泊食事付き4円を設定、国内最高級価格のフラッグシップホテルの座を獲得するまでになります。

1905年(明治38年)

Louis Eppingerは現場から離れマネージングディレクターとなります。

この年 横浜港は日露戦争凱旋観艦式で賑わい、その後も海軍観艦式の多くが横浜港で開催され集客力となります。

1906年(明治39年)4月18日

米国サンフランシスコで午前5時12分に大地震が起こります。

数日間にわたって火災が続き街の4分の3以上が灰燼に帰し、ダウンタウンの中心部はほとんど焼けてしまいます。

横浜グランドホテルはEppingerが退きH.E. Manwaringがホテル支配人に就任します。

1907年(明治40年)

グランドホテルに転機が生まれます。

11月5日グランドホテルはさらに拡張のための50万円増資を決定します。

一方ライバルの「クラブホテル」が

11月28日近隣の火事を受け類焼してしまいます。

1908年(明治41年)6月14日

Louis Eppingerが亡くなります。

<彼Eppingerの残したもの>

彼の残した中で現在も世界にその名を残しているのが

カクテルの「アドニス」をアレンジした「バンブー」です。

これはEppingerがアメリカ時代に大流行したライトオペラ「アドニス」に因んでニューヨークで誕生したカクテルです。「アドニス」「バンブー」は共にドライ・シェリー ベースのカクテルですが「アドニス」にはスイート・ベルモット、

「バンブー」には ドライ・ベルモットを使い、少しすっきり系に仕上がっています。

※ホテルニューグランドで誕生したという記述がありますが、

※ホテルニューグランドで誕生したという記述がありますが、

私はEppingerがグランドホテルで提供したカクテル説を採ります。

Eppinger説に寄り添うと

Eppingerは何故「アドニス」を「バンブー」と名づけたのでしょうか?

資料が無く不明ですが 推測してみました。

1880年(明治13年)Eppingerがサンフランシスコで働いていた時期

一人の米国人竹採りハンターが来日します。

彼の役割はエジソンの電球フィラメント素材探しでした。ハンターは京都石清水八幡宮の竹を持ち帰り、フィラメントに採用されます。日本製のフィラメントは点灯時間が一気に伸び一躍エジソン電球が有名になります。

この時、Eppingerがサンフランシスコの職場で日本の<竹=バンブー>の事を知ったかもしれません。

京都岩清水八幡宮脇の竹林から採取した竹のこと

https://iwashimizu.or.jp/about/story/

先達はあらまほしきことなり

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=302

長々と書いてしまいましたが、もう少し続けます。

Louis Eppingerと次のH.E. Manwaringが築いたグランドホテル黄金時代にはまだまだエピソードがあります。その後 横浜グランドホテル支配人であったH.E. Manwaringは退任し母国アメリカに戻り、サンフランシスコの「パレスホテル」支配人に着任します。

※このパレスホテルがまた、日本そして横浜と因縁深いホテルです。

サンフランシスコのゴールドラッシュ時代に財を成したWilliam Ralstonが関わっています。

目下資料整理中です。

横浜グランドホテル支配人には<三代目>が着任しますが

残念ながら1923年(大正12年)関東大震災で焼失し再建を諦めます。

その後 横浜にフラッグシップホテルとして全く新しく誕生したのが

ホテルニューグランドです。

Louis Eppingerが亡った1908年(明治41年)6月14日からちょうど半世紀50年

1958年(昭和33年)6月14日に北大西洋の女王と呼ばれた「氷川丸」が昭和28年7月に改装されてから44の航海を終えた、ちょうど輸送船客が一万名を突破した日となります。

関連ブログ

【横浜オリジナル】カクテル・ミリオンダラー

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=8461

図書館設置問題と水源林買収

今日は横浜資料からたまたま出会った史実を紹介します。

(掃部山公園)

横浜市史5巻目第二章「第一次世界大戦下の市政」第二節に

「図書館設置問題と水源林買収」という項目が書かれています。

読んでも2ページ程度なので全て引用しても良いのですが、前振りも含めて少し編集してみました。

第二節のタイトルは「遅々たる公共施設の整備」

ここでは横浜史の中で明治末期から大正初期について触れています。

横浜は開港50周年の記念行事も行い交易も盛んな大都市になった割にインフラを含め公共設備がなっとらん!と市議会で問題提起されます。

大正3年には「開港記念横浜会館」の建設が始まります。

当時

「一つの公会堂なく一つの図書館なし」と揶揄された横浜市は、まあ経済優先だったのでしょう。港湾施設は国のお金で大きく整備されてきましたが、市内を見回すと<ろくなものがない>という状態、文化施設不毛の町でした。様々な文化施設の計画が無かったわけではありません。市議会での議論がまとまらなかったのです。

例えば「商品陳列館」(現在のコンベンション・トレードセンター?)の建設計画も紛糾し先送りとなります。<市会>は明治以来<商人派><地主派>の系譜が二大勢力となって対立状況がありました。

同じく市民力のバロメータである「図書館」建設も明治期からの懸案事項でした。

ライバル神戸市は明治44年に規模は小さいですが本の閲覧を始めていました。その後、本格的な図書館が大正10年に開設されます。横浜市立図書館、そして大阪市立図書館も、大正10年に<横浜公園仮設閲覧所>が開設されます。

といっても戦後制定された<図書館法>による公共図書館の体裁はあまり整っておらず、本格的な開館は戦後を待ちます。

大正10年に図書館が開館した背景には「公立図書館職員令(同年勅令336号)」があるのかもしれません。

この辺詳しくないので勅令のタイミングだけ記しておきます。

※水源林確保のテーマは 横浜水道史のキモ!なので別立てで紹介します。

大正3年に彦根の井伊家から「掃部山」一帯4,233坪を横浜市に寄付するという申し入れが“正式に”あります。この広大なしかも整備された公園空間を無償で提供した背景は、聞くも涙、語るも涙の井伊家と支援者の努力があったのですが背景は別段で。

この公園、

寄付には条件がついていました。

●未来永劫 公園として使用しすること

●井伊直弼像はそのままにしておくこと※

※これが井伊家の<本望><photo id=”7″ />

●公園にはその他の建造物、井伊像とは関係のない記念物を建てない!

そして ここが肝心、

◎市が開港記念のために図書館を建設することは許す。

しかも 井伊家から2万円を補助するというものでした。

この申し入れをチャンスに図書館を建設しようという考えもだされます。ただ、この井伊掃部頭像を巡っては <開港50年式典>で政界を巻き込んで一悶着があった公園ですから、その後もスムースに掃部山に図書館ができるわけもなく、

横浜市は候補地を北仲にあった宮内省御用地払下げを目論みますが、条件が折り合わず計画は頓挫します。

結局大正10年になって横浜公園の仮設閲覧所を経て、昭和2年にようやく現在の中央図書館が開設されるに至ったのです。

一方、現在の<神奈川県立図書館>は戦後になり<サンフランシスコ講和条約>の記念事業として紅葉丘、掃部山公園に隣接する場所に設置されます。この時の知事は内山岩太郎という“豪腕知事”でした。

井伊家のメッセージに寄り添ったのか判りませんが、マッカーサーがペリーを意識した<講和条約>の記念事業に掃部山脇の図書館というのも歴史の皮肉といえるでしょう。

(大横浜)

横浜に様々な施設が登場するのは昭和に入ってからです。

残念ながら関東大震災後の復興事業によって横浜商工奨励館や横浜中央電話局、本町旭ビル、横浜地方裁判所の他都市中心部の威容は整います。

文化施設も、公園が整備されたのも関東大震災後の復興事業でした。

山下公園、野毛山公園もこの時期に整備されます。

実は 関東大震災後の復興計画で 横浜市の中心部を戸部に置く計画もありました。

市域を拡大し、市としても拡大していく上で、中心をどこに置くか?

今回市役所の移転で、少し市の軸がまた北に移動しますね。

ちょっと暴言になりますが、横浜の原点は<野毛・吉田橋>にあるんじゃないか?

と時々思うようになりました。<photo id=”3″ />

この辺に関しては 改めて。

最近横浜もビアガーデンが復活しているらしいので 飲みに行きますか!!

(過去の7月29日ブログ)

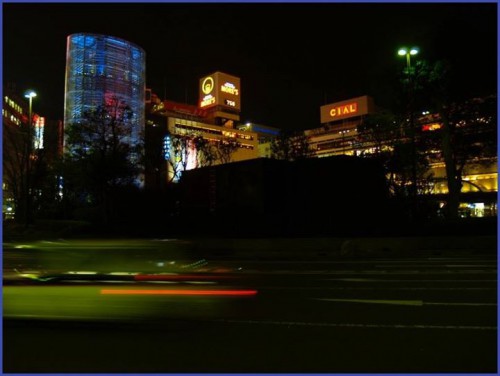

No.211 7月29日 (日)株式会社横浜国際平和会議場

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=396

1991年(平成3年)7月29日の今日、

横浜みなとみらいに通称“パシフィコ横浜”

「会議センター」と「ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル」が完成しました。運営会社の正式名称は「株式会社横浜国際平和会議場」です。

これに伴い

1991年(平成3年)7月29日

「市営バス141系統<横浜駅前〜パシフィコ横浜〜桜木町駅前間>運転開始(横浜市営交通八十年史)」します。

正岡子規「墨汁一滴」

正岡子規「墨汁一滴」

鮓の俳句をつくる人には訳も知らずに「鮓桶」「鮓圧(お)す」などいふ人多し。昔の鮓は鮎鮓(あゆずし)などなりしならん。それは鮎を飯の中に入れ酢をかけたるを桶の中に入れておもしを置く。かくて一日二日長きは七日もその余も経て始めて食ふべくなる、これを「なる」といふ。今でも処によりてこの風残りたり。鮒鮓も同じ事なるべし。余の郷里にて小鯛、鰺、鯔など海魚を用ゐるは海国の故なり。これらは一夜圧して置けばなるるにより一夜鮓ともいふべくや。東海道を行く人は山北にて鮎の鮓売るを知りたらん、これらこそ夏の季に属すべき者なれ。今の普通の握り鮓ちらし鮓などはまことは雑なるべし。(七月二日)

正岡子規は1865(慶応3年)に生まれました。

同世代(慶応3年生まれ)に夏目漱石、幸田露伴、尾崎紅葉、内藤湖南、狩野亨吉、白鳥庫吉、黒田清輝、藤島武二、伊東忠太、宮武外骨、豊田佐吉、池田成彬、平沼騏一郎らがいます。

さらに年齢の枠を数年広げるだけで、近代日本を築いたあらゆる分野の重要人物が<ごろごろ>登場します。

この「墨汁一滴」は明治34年1月16日から7月2日まで、新聞『日本』に途中四日休載はありましたが、164回にわたって連載されました。

1900年(明治33年)8月に大量の喀血を起こした子規、かなり病状も良くない中 病魔と闘いながらの執筆でした。最後となった7月2日は<寿司>の話をテーマに軽妙に俳句論を語りますがこれで連載を止めることになります。

連載の始まった1月16日からの前半部には、力強い彼の歌論が展開されていますのでぜひご一読ください。

http://www.aozora.gr.jp/cards/000305/files/1897_18672.html

この新聞『日本』と彼の連載を楽しみにしていた女性が子規同様に病気に倒れた中島 湘煙です。

中島 湘煙は夫で神奈川県令などを務めた中島信行とともに天下の悪法「保安条例」違反で<東京ところ払い!>浜流しにあった一人です。

横浜に流された中島信行はハマから政治家を志し神奈川県第5区から立候補、議員として活躍します。

※https://ja.wikipedia.org/wiki/中島信行

1899年(明治32年)3月26日に信行が肺結核のため53歳で亡くなり、

1901年(明治34年)5月25日

一年後追うように中島湘烟も、肺結核のため38歳で亡くなります。ちょうど同時期に子規の「墨汁一滴」が連載されていました。

※新聞「日本」は1889年(明治22年)〜1914年(大正3年)末まで発行された日刊紙でした。創設者は陸 羯南(くが かつなん)、正岡子規はここの記者として一時期働き、その後支援を受けていました。

中島 湘煙について

No.475 点・線遊び「足利尊氏からフェリスまで」

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=10

正岡子規について

No.253 9月9日(日)子規、権太坂リターン

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=351

No.314 11月9日 (金)薩長なんぞクソクラエ

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=279

1954年(昭和29年)6月30日東口「横浜ホテル」

「西区高島通り1丁目5番地にある横浜ホテルを東急が買収(東京急行50年史)」

(東西戦争)

戦後、

神奈川県下で五島慶太・昇 率いる「東急」と堤義明・清二率いる「西武」の熾烈な開発競争が行われました。小田原箱根伊豆における東西戦争の歴史は獅子文六の小説にもなり有名です。

箱根は東急傘下の「小田急」と「西武」が、伊豆をめぐっては「東急」の伊豆急と西武が鉄道・バス路線でガチンコ勝負となります。

この東西戦争、巷のネタにはあまりなっていませんが、ここ横浜でも戦後熾烈な企業間競争が行われました。

市内の拠点を俯瞰してみると 現在「新横浜」「磯子」「八景島」あたりに西武が拠点を置いています。

<横浜ホテルを東急が買収>した1950年代は東急が本格的にホテル事業に進出し始めた時期にあたります。

東急グループはヒルトングループとの提携をベースに高級ホテル事業を成功させたいと考えます。まず1954年(昭和29年)3月に軽井沢パークホテルを買収します。その3ヶ月後には<横浜駅前戦略>の幕開けとなった横浜駅東口(西区高島通り1丁目5番地)にあった神奈川都市交通の経営する小さなホテルの買収でした。

一方の西武鉄道も

1954年(昭和29年)10月1日

旧東伏見宮別邸を横浜プリンス会館として開業、

1960年(昭和35年)9月14日には

横浜プリンスホテル新館が開業し横浜のレジャー部門に楔を打つ形で進出を図ってきます。

(ヘッドハンティング)

「横浜ホテル」社長にはキャピー原田と呼ばれた和歌山県出身の両親を持つ日系アメリカ人「原田恒男」が就任。彼は1921年(大正10年)カリフォルニア州に生まれ、日米戦争で日本語情報将校として従軍します。終戦後はGHQ経済科学局(Economic Scientific Section)局長であるウイリアム・F・マーカット少将の副官(中尉)として配属され、当時の大蔵大臣・池田勇人とマーカットとの国家予算など重要な交渉の通訳を担当した人物です。

キャピー原田に関しては<日米野球の恩人>として有名で、この「横浜ホテル」社長だったことに驚く人も多いと思います。

戦前「大東急」を作り、戦後も東急電鐵王国を築いた五島慶太の才能の一つに人材力、事業展開に必要な人物のスカウト力がありました。

GHQを退官後、ハワイアン・トラベル・サービスホテルという日米旅行中心の代理店を開設していた原田恒男もその一人でした。

買収した「横浜ホテル」は木造モルタル造り、二階建て27室という旅館に毛の生えた小さなホテルでしたが経営陣には

社長は前述の原田恒男

取締役には五島昇、

五島慶太の懐刀「大川 博」

神奈川都市交通の「伊藤 福一」

※神奈川都市交通の命名は「大川 博」

といった錚々たるメンバーが参画します。

同年12月27日に新館増築、本館改装を行い新規営業を開始します。

さらには

1955年(昭和30年)4月 「横浜ホテル」は先に買収済みの軽井沢パークホテルの経営にも当たることになります。

そして

1959年(昭和34年)に念願の東京に銀座東急ホテルを着工し 本格的なホテル経営に参入することになります。そして

1961年(昭和36年)4月に「横浜ホテル」は「横浜東急ホテル」へ商号を変更します。

(東口から西口へ)

東急電鉄は以前から横浜駅西口を軸に相鉄線との連結を含め本格的な横浜進出を狙い、「横浜ホテル」は東口から西口にシフトします。

1962年(昭和37年)3月27日

高島のホテルを閉鎖し横浜駅西口に横浜東急ホテルを移し新規オープンします。

この年、11月23日には横浜ステーションビル(シアル)が開業し、横浜駅西口駅前の核施設となります。

2002年「横浜エクセルホテル東急」と名称変更。

2002年「横浜エクセルホテル東急」と名称変更。

2011年3月31日に閉館

現在は、「エキサイトよこはま22」計画が進行中です。

(関連ブログ)

No.328 11月23日(金)横浜駅東西戦争史

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=263

No.274 9月30日 (日)巨大資本の東西戦争

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=328

No.19 1月19日(木) 五島慶太の夢

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=604

No.87 3月27日 横浜駅のヘソが変わる

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=530

No.207 7月25日 (水)五島慶太の「空」(くう)

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=399

※少し長くなりましたが まだまだ

この草創期の東急ホテル事業に関わった人物が面白い!

「横浜ホテル」初代社長の「原田 恒男」

彼の人脈に銀座東急ホテル・東京ヒルトンホテルの「星野 直樹」

星野ファミリーは横浜と深い因縁があります。

東映・大映との関係、平和球場での日米野球

いずれ 掘って!みたいと思います。

横浜学舎の歴史

1875年(明治8年)6月29日のこと

「学舎の名を<学校>と改称(横浜歴史年表)」

横浜の小学校は制度として1872年(明治5年)から寺院等を使って始まりました。それ以前に江戸時代からの<寺子屋>として地域の教育機関だったものもあります。新学制が導入され小<学舎>と呼ばれてその後1875年(明治8年)の今日、小学校と呼ばれるようになりました。

上記の(横浜歴史年表)表記によると

壮行学舎→横浜学校<注1>

存心学舎→吉田学校

立志学舎→太田学校

養賢学舎→石川学校

三到学舎→元街学校

就蘭学舎→北方学校

洗心学舎→本牧学校

主敬学舎→根岸学校

(正)※志敬学舎→根岸学校→根岸小学校

真照学舎→磯子学校

弘照学舎→鶴見学校

(正)※弘明塾→鶴見学校→豊岡小学校

と紹介されていますが、調べていくと誤記(文字変換誤作動)等があり整理に手間取りました。一部確認できたものを修正しました。

明治期にかなりの小学校が地域に設立されています。日本の近代化を支えた柱の一つです。

<注1>横浜小学校

https://ja.wikipedia.org/wiki/横浜小学校

(明治前期創設の小学校)

明治前期に<現横浜市域>に設立され現在もある小学校リストを一覧化してみました。(廃校は略しています)

※印は創設時の<学舎>

1872年(明治5年)

山下小学校 北八朔町1865-3※中村学舎

石川小学校 中村町1-66※養賢学舎

豊岡小学校 豊岡町27-1※弘明塾

1873年(明治6年)

子安小学校 新子安一丁目24-1※子安学舎

都岡小学校 都岡町4-8※今宿学舎・川井学舎

北方小学校 諏訪町29※就蘭学舎

鉄小学校 鉄町427※鉄学舎

星川小学校 星川三丁目18-1

元街小学校 山手町36※三到学舎

末吉小学校 上末吉一丁目9-1※末吉学舎

谷本小学校 藤が丘一丁目55-10※谷本学舎

保土ケ谷小学校 神戸町129-4※程谷学舎

磯子小学校 久木町11-1※真照学舎

杉田小学校 杉田一丁目8-1※森田学舎→森中原学校

根岸小学校 西町2-46※志敬学舎

金沢小学校 町屋町26-26※知足学舎・柴村小学舎・野島学校

釜利谷小学校 釜利谷東六丁目37-1※赤井学舎(万蔵院)

六浦小学校 六浦三丁目11-1※三分学舎(光伝寺)

大綱小学校 大倉山4丁目2-1※地域の四学舎(大乗寺・東照寺・本乗寺・観音寺)

日野小学校 日野七丁目11-1※日野学舎

田奈小学校 田奈町51-13※??

富岡小学校 富岡西七丁目13-1※富岡学舎

日吉台小学校 日吉本町一丁目34-21※清林学舎

長津田小学校 長津田町2330※壮行学舎

戸塚小学校 戸塚町132※富塚学舎

市場小学校 元宮一丁目13-1※真明学舎

潮田小学校 向井町三丁目82-1※潮田学舎

山内小学校 新石川一丁目20-1※荏田学舎

青木小学校 桐畑17※青木学舎

市沢小学校 市沢町781※市野澤学舎

二俣川小学校 二俣川1-33※宮沢学舎

石川小学校 中村町1-66※養賢学舎

大岡小学校 大橋町3-49※大岡学舎

太田小学校 三春台42※立志学舎

日下小学校 笹下3丁目9−1※笹下東樹学舎

1874年(明治7年)

高田小学校 高田町1774※高田学舎

中川小学校 牛久保東二丁目21-1※大棚学舎

鴨居小学校 鴨居四丁目7-15※ 鴨居学舎

桜岡小学校 大久保1丁目6−43※最岡学舎

1875年(明治8年)

川島小学校 川島町1162※川島学舎

神奈川小学校 東神奈川二丁目35-1※神奈川学舎

1876年(明治9年)

千秀小学校 田谷町1832

1879年(明治12年)

戸部小学校 伊勢町2-115※戸部学舎

1880年(明治13年)

今井小学校 今井町981-1(3月25日)

白根小学校 中白根一丁目9-1(7月5日)※今宿学舎(本立寺)より分校

1889年(明治22年)

新治小学校 新治町768※久保学舎より分校

1890年(明治23年)

瀬谷小学校 相沢四丁目1-1(11月15日)※ 瀬谷学舎・二つ橋学舎・若宮学舎・新道学舎・阿久和学舎などが統合?

1892年(明治25年)

豊田小学校 長沼町125-4(5月1日)※龍臥学舎(明治5年2月)

中和田小学校 和泉町3721(5月17日)※岡津学舎

中山小学校 中山町925(9月1日)※移転し「森の台小学校」中山第二小学校が「中山小学校」に※中山学舎

川上小学校 秋葉町203-2(10月1日)

本郷小学校 中野町16-1(10月5日)

永野小学校 上永谷二丁目21-10(11月3日)※棲心庵学舎(明治5年)

このように、明治前期に地域の学校が多く設立されます。

学校の敷地は地元の協力で(寺社、私有地等)を寄付し開校された学校が多かったようです。

※各小学校・区役所の資料から表記を整理したものです。表記以外に<学舎>として歴史があるものも散見されます。

昭和41年台風第4号

1966年(昭和41年)6月28日

「台風4号で第二磯子寮が被災。女性職員3人が犠牲(横浜市営交通八十年史)」

昭和41年台風第4号は6月28日の今日、房総半島に接近し神奈川県内に大きな被害をもたらしました。

http://agora.ex.nii.ac.jp/digital-typhoon/summary/wnp/s/196604.html.ja

市内の被害は

「死者32人 負傷者14人 倒壊家屋58棟 浸水家屋38,859戸 崖崩れ850箇所損」

過去の記録からもこの4号台風被害が大きかったことがわかります。

昭和から現在までの水害一覧

1938年(昭和13年)6月水害 27,791戸※第二位

1948年(昭和23年)9月アイオン台風 2,282戸

1949年(昭和24年)8,9月キティ台風及び豪雨 5,690戸

1950年(昭和25年)6月豪雨 1,303戸

1952年(昭和27年)6月ダイナ台風 643戸

1953年(昭和28年)9月台風13号 443戸

1956年(昭和31年)10月豪雨 1,952戸

1958年(昭和33年)7月台風11号 1,336戸

1958年(昭和33年)9月台風22号 24,036戸※第三位

1961年(昭和36年)6月集中豪雨 19,956戸※第四位

1961年(昭和36年)10月台風24号 504戸

1965年(昭和40年)8月台風17号 1,972戸

1965年(昭和40年)9月台風24号 764戸

1966年(昭和41年)6月台風4号 45,757戸※※第一位

1966年(昭和41年)9月台風26号 99戸

1970年(昭和45年)7月集中豪雨 3,142戸

1971年(昭和46年)8,9月台風23号 1,512戸

1972年(昭和47年)2月集中豪雨 775戸

1972年(昭和47年)7月集中豪雨 643戸

1972年(昭和47年)9月台風20号 1,574戸

1973年(昭和48年)11月集中豪雨 5,774戸

1974年(昭和49年)6月雷雨 370戸

1974年(昭和49年)7月集中豪雨 6,361戸

1975年(昭和50年)6月雷雨 609戸

1976年(昭和51年)9月台風17号 5,764戸

1977年(昭和52年)9月台風9号 3,101戸

1979年(昭和54年)10月台風20号 1,160戸

1981年(昭和56年)7月集中豪雨 562戸

1981年(昭和56年)10月台風24号 424戸

1982年(昭和57年)9月台風18号 7,763戸

1983年(昭和58年)8月台風6号,5号 50戸

1985年(昭和60年)6,7月台風6号 24戸

1989年(平成1年)8月集中豪雨 1,192戸

1990年(平成2年)8月台風11号 97戸

1990年(平成2年)9月集中豪雨 22戸

1990年(平成2年)9月台風20号 1,335戸

1991年(平成3年)9月台風18号 272戸

1993年(平成5年)11月集中豪雨 608戸

1994年(平成6年)7月大雨 175戸

1994年(平成6年)7月大雨 62戸

1994年(平成6年)8月大雨 439戸

1996年(平成8年)8月大雨 26戸

1998年(平成10年)7月大雨 261戸

2001年(平成13年)7月大雨 251戸

2002年(平成14年)7月台風7号 49戸

2003年(平成15年)3月大雨 210戸

2004年(平成16年)10月台風22号 1007戸→横浜駅前が氾濫しました。

2004年(平成16年)10月台風23号 101戸

2005年(平成17年)9月大雨 78戸

2008年(平成20年)7月大雨 23戸

2009年(平成21年)8月大雨 10戸

2010年(平成22年)12月大雨 22戸

2011年(平成23年)8月大雨 20戸

(横浜の災害)より

この「昭和41年台風第4号」による大岡川中・下流域の氾濫がキッカケで行われた河川事業が「大岡川分水路」計画です。

この分水路に関しては、7月4日に現地視察を行いました。

大岡川分水路竣工記念碑

大岡川分水路竣工記念碑

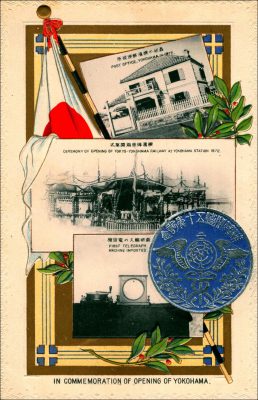

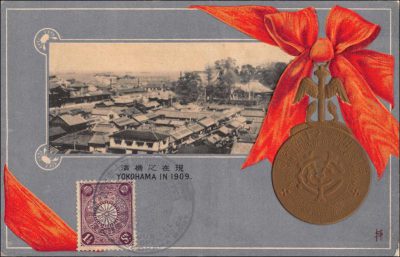

甲乙2種の記念絵葉書(アーカイブ再掲)

1909年(明治42年)6月28日(月)

「横浜開港50年史」上下2巻ならびに甲乙2種の記念絵葉書を発行する。(横浜商工会議所百年史)」

「横浜商業会議所発行」

「横浜商業会議所発行」

※上記絵葉書は記念絵葉書の一部です。

この他

★「開港五十年記念博覧会の開会式が挙行された(横浜歴史年表)」

★「開港記念史料展覧会が万国橋内でひらかれた(横浜歴史年表)」

★「開港記念史料展覧会税関新埋立地で開催(〜7月5日)(総合年表)」

★「五十年祭に参列の英艦マンモウス号入港(総合年表)」

と開港記念日前にプレイベント的に様々な催しが行われます。

メインイベントは

1909年(明治42年)7月1日(木)に式典が行われました。

有名な話ですが、昭和3年まで開港記念日は7月1日に行われ、

その後

6月2日に変更され現在に至っています。

No.83 3月23日 雨が降りやすいので記念日変更

この日に合わせて「井伊直弼像」の開幕式を元彦根藩のメンバー他、薩長土肥の藩閥政治に不満をもつ人達の手で挙行する計画でしたが<時の政府>には中止命令を受けます。

横浜の商業会議所(後の商工会議所)発行の絵葉書にはしっかり井伊直弼像がペリーと一緒に描かれていますから、横浜は薩長土肥出身者とは一線を画していたのかもしれません。

※「横浜開港50年史」上下2巻は

近代デジタルライブラリーでダウンロードできます。

http://kindai.ndl.go.jp

(風景を読みとく)

明治から大正にかけて 世界は絵葉書の時代でした。日本も年に<億>単位の絵葉書が国内外に流通し市民メディアとして多くの状況を伝えました。

ある時代の重要な映像資料となりますが、<複製>も多く、正確な年代推定が難しい資料であることもありつい最近まで<歴史資料>としては中々認知されませんでした。

その浜で、「横濱絵葉書」は火災・震災・戦争・接収等を経て街の風景がめまぐるしく変化していることもあり、<時代資料>としての絵葉書研究が早くから行われてきました。

この商業会議所発行の「開港五十年記念絵葉書」、

写された<税関桟橋>の時代推定に重要な判定基準となってきます。

絵葉書に見る<税関桟橋>の変遷は別立てで 紹介します。