第898話 【横浜・大正という時代】その2 大正時代

横浜の歴史にかるーく関心を持って10年、資料を調べ始めて5年。

腰を据えなければ!と思って3年になりますが 0からの学びは広すぎますね。

ということで

歴史の初学者として先生に<ご指導>をお願いしているのですが、

「あなたは初学者ではない。社会経験は歴史学に必須条件です。もうすでにこの条件はクリアしている」と息子のような歳の師に慰められています。

なぜ歴史学に<社会経験>が必要なのか おいおい紹介していきますが

今日は 横浜史を学ぶにあたって 時代区分が大切ですよ!!という話。

歴史書、歴史の教科書に目を通すと、時代区分がされています。

●●時代という区分です。今回も【横浜・大正という時代】としました。

一般的な歴史区分を大事にしながらも

自分なりの歴史区分を考えなさい!ということです。

テーマによっても歴史区分が変わってくるからです。

(一般的な区分)

・暦で分ける

19世紀から20世紀にかけてとか

大正から昭和にかけてとか

1930年代とか

※時系列比較するときに便利です。

・事件で分ける

戦間期(第一次と第二次世界大戦の間)

戦前・戦中・戦後(第二次世界大戦を指すことが多い)

革命以前以後とか震災前後 事件後、

※時代を変えた事件を軸に歴史を区分することは<事件>を捉える上で大切です。

(横浜を区分する)

横浜を考える上で、開港は外せません。特に開港の舞台となったことも大きいでしょう。

横浜史を<事件前後>二つに分けるとしたら?異論なく開港でしょう。

次に、私は「関東大震災」が横浜に与えた様々なインパクトは大きい要素だと考えています。

震災前後で横浜の人々の生活は大きく変わりました。災害の内容も東京や神奈川近郊とも異なる部分があり、横浜としての被災前後の政治・経済・社会はその後の横浜復興計画・都市間競争を踏まえながら変化していきます。

※東日本大震災も 震災前後として歴史を捉える時期が来るでしょう。

というところで、横浜史を学びながら<時代区分>を考える中、

(横浜・大正という時代)

ようやく本題に入ってきました。横浜を元号区分で俯瞰すると

大正時代は濃い時代です。

1912年(大正元年)〜1926年(大正15年)の15年間を大正時代と呼びます。

この間、1923年(大正12年)に起こった関東大震災は大転換期でもありました。

日本史において 大正時代の重要事項は

<大正デモクラシー>

<第一次世界大戦>

<ロシア革命>

<関東大震災>

横浜は被災地

などが代表的事件とされます。

横浜でも上記の歴史的要因の影響を大きく受けますが、特徴ある横浜での重要項目を列挙しました。

■横浜大正期(明治末期以降)の重要事項

横浜の大正期は近代化に伴う都市整備が始まった時期にあたります。

●都市計画の始まり

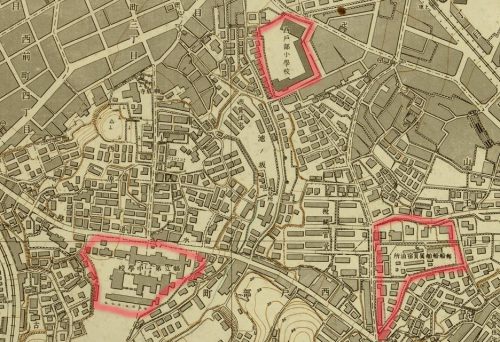

→小横浜から大横濱への計画が立案されます

1919年(大正8年)久保田周政(きよちか)市長は市区改正局と慈救課を設置し、都市計画と社会福祉を設置

1920年(大正9年)市区改正局→都市計画局 慈救課→社会課

横浜市の都市計画が本格的に検討されたのが大正初めのことでしたが、計画半ばで大震災が起こり挫折、0からの復興計画が始まります。→有吉忠一の横浜復興

■横浜市の大正期三大公営事業<水道><瓦斯><電気>

現在電気と瓦斯は民営事業となっていますが、横浜市は全国でもいち早く<瓦斯>を公営化、さらには電気鉄道も公営化します。

共に横浜の実業家高島嘉右衛門・安田善次郎らの事業を横浜市が引き継ぐことになります。

●横浜市内の水道第二次拡張工事期

→明治期に水源を山梨に求め、多摩川での水源紛争を避けた先見性のある横浜市でしたが

都市の急膨張は想定外でした。拡張に伴い、市民の飲料水の確保と何回も横浜を揺るがしたペスト・コレラ対策のための上下水道整備も急務となっていました。

No.217 8月4日 (土)わがひのもとの虎列刺との戦い

●瓦斯エネルギーの転換期

市営瓦斯事業の整備

平沼瓦斯製造所(横浜市西区西平沼町 5-55)が1908年(明治41年)に完成、

現在相鉄線・東海道線沿線の平沼にある<ガスタンク>は明治に完成。大正時代の瓦斯供給を担います。

第二次世界大戦中に現在の東京瓦斯と新しい瓦斯会社を設立し

1944年(昭和19年)に瓦斯局が廃止されました。(市史Ⅱ)

平沼の瓦斯工場稼働により高島嘉右衛門に始まった<花咲町瓦斯工場>が配給所になります。→現在の中区本町小学校

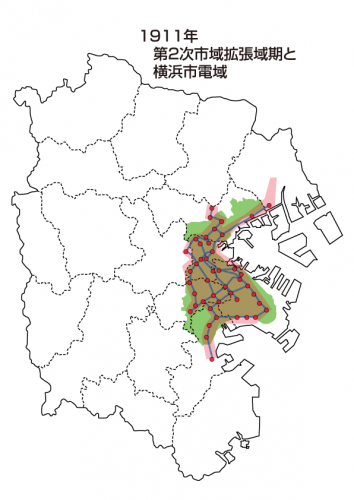

●市電網の拡充

1921年(大正10年)に横浜市は経営難の「横浜電気鉄道」を620万円で買収し市営化を図ります。

市営化により第一期の設備投資が行われますが、関東大震災により設備の大半を失ってしまいます。事業としては初期設備投資と復興事業の二重負債を負うことになり、市電網の拡充に遅れが生じたことは否めません。

■民間経済の発展と挫折

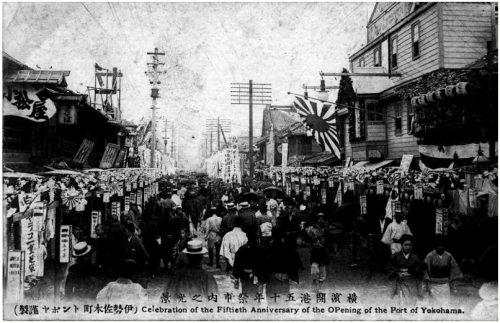

●横浜開港五十年祭の開催

1909年(明治42年)に横浜は一つの節目を迎えます。

市を挙げて「開港五十周年」の式典を行います。ここにはもう一つの「開港五十周年」がありました。

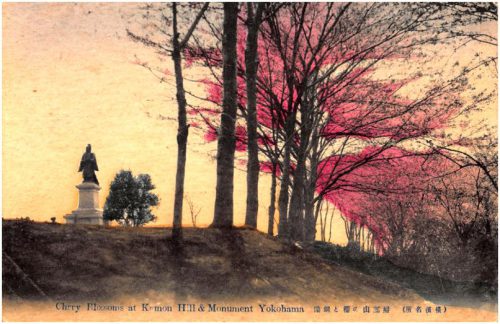

明治期の薩長藩閥政治に不満を持つ人達と旧徳川家に関わってきた人達の動きの一つが「井伊直弼像」建立の動きでした。

開港の地、横浜で開港記念日に藩主井伊直弼の像を建立する計画が旧彦根藩士を中心に持ち上がります。詳しくは別な機会に紹介しますが、

政府(薩長出身)の大反対を受け開港記念日の除幕式は断念しますが、遅れて盛大に挙行されます。何故?横浜の地で「井伊直弼像」は建立できたのか?

横浜の大正時代を考える一つの出来事でしょう。

●民間の物流インフラの整備

横浜鉄道、横浜倉庫 他

→1905年(明治38年)

私鉄では京浜電気鉄道(後の京浜急行)が

品川(現・北品川)〜神奈川間開通します。

→1906年(明治39年)

横浜倉庫 横浜鉄道の姉妹会社として設立

→1908年(明治41年)

東神奈川駅〜八王子駅間(現在の横浜線)横浜鉄道が開業します。

●太平洋電信網の完成

横浜商工会議所(特に生糸商)が切望の日米電信網が完成します。

1906年(明治39年)8月1日

太平洋が通信線で繋がる。

第879話【時折今日の横浜】3月27日日米接続

No.22 1月22日 大谷嘉兵衛を追って(加筆)

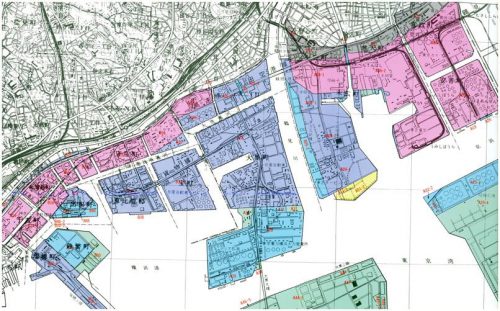

●工業化

京浜エリアの工業化 横浜は繊維貿易を基盤にした経済都市からの脱皮、

重工業都市への転換を図るため大正期から湾岸の埋立が急加速していきます。

第894話 【横浜・大正という時代】その1 新港埠頭

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=9975

第897話 藤田雄蔵をめぐる物語

2015年11月5日Facebook掲載より転載・加筆・修正しました。

東京高円寺の古書店で一枚の絵葉書を購入しました。

購入価格は200円。

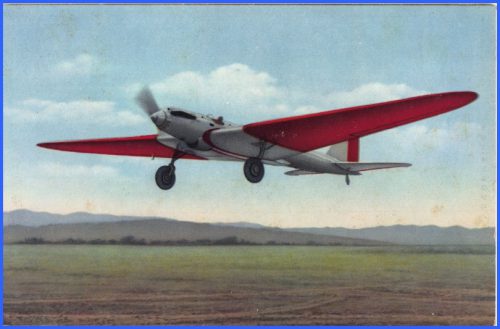

一機の航空機が写っている戦前の絵葉書です。

今日はここで入手した昭和15年のスタンプがある航空機の絵葉書から辿る旅を始めます。

■「航研機」

写真のようにも、絵画のようにも見えるこの航空機は東京帝国大学航空研究所が開発した新型航空機で「航研機」と呼ばれました。この「航研機」で「周回航続距離世界記録」を樹立した記念絵葉書として発行されたものです。

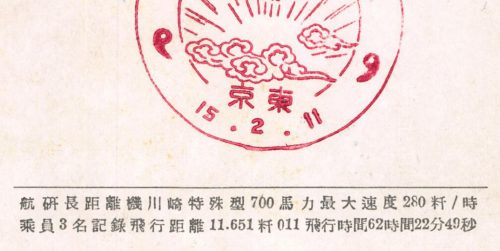

宛名面には

「航研長距離機川崎特殊型700馬力最大速度280粁/時

乗員3名記録飛行距離11,651粁011飛行時間62時間22分49秒」

スタンプは

昭和15年(1930年)2月11日となっています。

・「航研機」スペック

全幅:28.00m

全長:15.06m

全高:3.84m

エンジン:川崎特殊液冷 700ps/1800rpm 巡航速度240㎞/h(飛行高度1000m)

総重量:9000㎏(乗員3名、食料、装備、燃料、オイル含む)

機体は不時着した際発見しやすいよう両翼が赤く塗られていました。

■飛行記録

「周回航続距離世界記録」に挑戦したのは

1938年(昭和13年)5月15日

ルートは<木更津飛行場→銚子→大田→平塚→木更津飛行場>の左回り。

結果は2つの長距離飛行世界記録を樹立しました。

●周回航続距離記録

1周401.759㎞のコースを無着陸で29周、

62時間22分49秒の飛行時間で

周回航続距離10,651.011km

●1万kmコース上の最速記録

1万kmコース平均速度186.192km/時という記録を打ち立てました。

この記録は、

国際航空連盟(FIA)によって公式に認定された記録で日本航空史に輝く偉業といえるものでした。

■時代背景

「航研機」が開発された昭和初期の時代

1937年 蘆溝橋事件が起こり日中戦争が始まる。

1938年5月5日は「国家総動員法」施行

アジアでの軍事的衝突と国際的緊張が高まる中、

この世界記録樹立は<国威発揚>にはうってつけのものでしたが、開発記録を読むと「航研機」を開発した<東京帝国大学航空研究所>の航空機基礎研究部門は当時の政治要因の影響を色濃く受け、厳しい条件下で記録に挑戦しなければなりませんでした。

陸軍と海軍、帝大を監督する文部省など、縦割りの弊害が有ったと読み取れます。

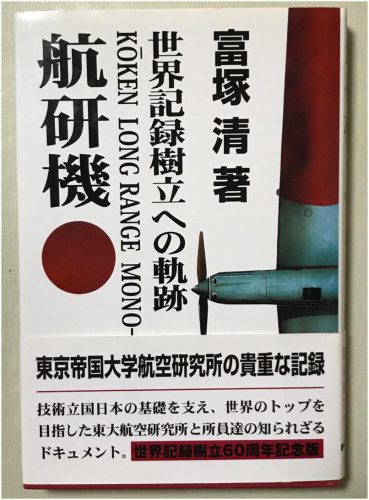

※資料1 開発当事者のエピソード、若干疑問符もありますが、

開発当事者のエピソード、若干疑問符もありますが、

限られた予算とスタッフで世界レベルを目指した実験機の詳細なドキュメントでした。

研究所スタッフは

「ただただ世界記録のために総てをそれに徹した機体」を開発することに重点を置き、航空機としては極めて運転しにくい構造設計が推進され、操縦席からの前方視界が殆ど無い!?航空機が誕生することになります。

残念ながら樹立された記録は翌年イタリアのサヴォイア・マルケッティ SM.75機によって破られてしまいます。

開発過程や記録挑戦までのエピソードからは実にワクワクする技術開発の現場が見えてきます。横浜ネタからさらに離れてしまいますので航研機ドラマに関しては略します。

※※資料1をお読みください。

■飛行士

記録を樹立した「航研機」

視野が側面にしか無く<横を見おろしながら位置を確認>しなければならない構造でした。飛行性能を追求したあまり操縦性が後回しになった中での記録樹立、この飛行の成功は飛行士にあったと言っても過言では無い!と思えてなりません。

この資料を読み解く中で私はこの実験機に関わる<人間像>に関心をいだきました。

航研機乗員は3人乗りで、飛行チームは陸軍航空技術研究所のパイロット2名と機関士1名で構成されました。

※国の支援が無かった状況ですが 海軍は非協力的で陸軍航空技術研究所とは交流・協力体制ができていたようです。このあたりは、軍の経費節減に伴う陸海軍、陸軍内部の抗争も関係していたのではないか?と推理しています。まだ推測の領域ですが軍関係資料から意外な真実が判ってくるかもしれません。

「航研機」スタッフ

操縦士:藤田雄蔵(陸軍少佐)

副操縦士:高橋福次郎(陸軍曹長)

機関士:関根近吉(帝大技手)

■藤田雄蔵

操縦士藤田雄蔵(陸軍少佐)の経歴を調べていたところ、

彼は (少なくとも)幼少期を横浜で過ごしていたことが判りました。

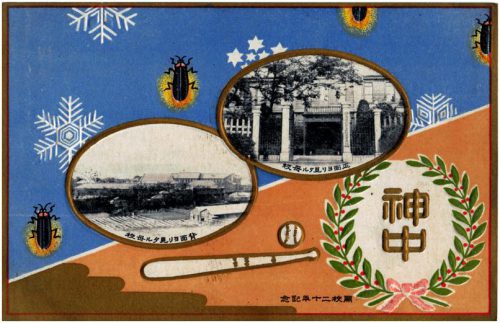

「本籍青森県。日本郵船社員・藤田未類二の長男として横浜で生まれる。横浜一中卒を経て、1921年(大正10年)7月、陸軍士官学校(33期)を卒業。同年10月、砲兵少尉に任官し野戦重砲兵第2連隊付となる。(wikipedia)」

別の資料では

「藤田雄蔵少佐(1898-1939)は周回航続距離世界記録を樹立した航研機のパイロットとして知られる。日本郵船社員の藤田未類二を父に、清美を母として、弘前市小人町12で生まれた。まもなく父の勤務の関係で横浜に移ったが、横浜では、今東光、日出海の両親も父が日本郵船の社員、母が幼なじみということで親しくしていた。横浜一中(17期)から陸軍士官学校(33期)に進み、昭和9年から陸軍航空本部技術部付のテストパイロットになった。」

また

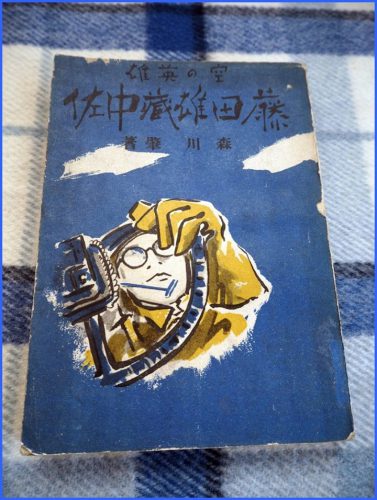

森川肇『空の英雄藤田雄藏中佐』清教社、昭和15年刊では若干記述が異なっています。 引用します。

引用します。

「藤田雄藏中佐は、明治三十一年二月十九日、青森県弘前市で孤々の声をあげた。が、生まれるとすぐに横浜市神奈川区松ヶ丘町十四番地の藤田類二氏の養子となって横浜市に移った。従って小学校は西戸部小学校に入学し、続いて大正元年横浜一中の第十七期生として入学した。

中佐の父君は雄藏氏の今日を見ずして、さきにこの世を去った。その後は、亡父の親友であった横浜一中の校長木村繁四郎氏が、中佐の親代わりをつとめ、中佐の母と共に、その大いなる成長をみつめて来た。」

養子と記述されたり

また、親の名が「藤田未類二」または「藤田類二」と異なった表記があります。

父親「藤田類二」の点に関しては

大正十三年の新聞記事に「藤田未類二」が登場していて実在することが確認できています。

従って(wikipedia)「藤田未類二」が正しいのでは?と思われます。

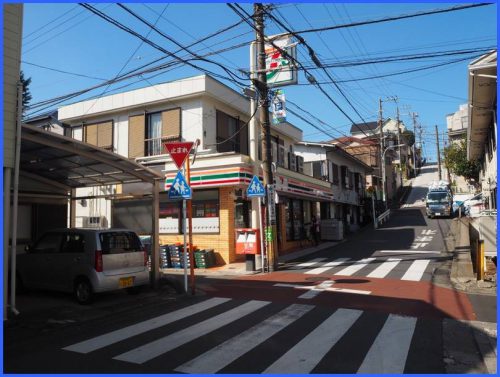

藤田未類二が住んでいたとされる横浜市神奈川区松ヶ丘町十四番地から西戸部小学校に通うのは現実的ではなく

父親の仕事の関係で横浜市中区戸部(当時)にあった「日本郵船」の社宅に暮らしていたのではないでしょうか?

此の時に、伊勢町で育って西戸部小学校に通った同い年の

今東光、弟の今日出海と交友があったと推察できます。

No.86 3月26日 老松小学校の悪童

『空の英雄藤田雄藏中佐』清教社には 他にも幾つか<粉飾><誇張>が見られます。

当時世界記録に輝いた藤田は、

その後日中戦争に出征し、1939年2月中国大陸で戦死します。

<第一中学>現希望が丘高校に通うために毎日のように水道道を上り下りしていた少年藤田雄藏の姿を、この道に重ねながら

一枚の絵葉書から 新しいドラマに出会えたことを感謝します。

<余談>

この航研機の翼及び燃料タンク、車輪カバーを担当したのが山本峰雄で彼は日本自動車界の基礎を築いた人物として歴史に名を残しています。

http://www.yamafami.com/cm/

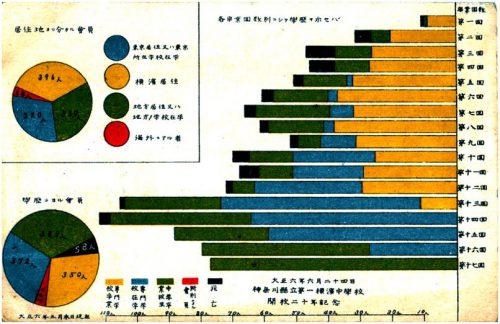

※名称変遷を繰り返した第一中学

・1899年2月6日神奈川県中学校

・1899年2月6日神奈川県中学校

・1900年4月1日神奈川県第一中学校

・1901年5月7日神奈川県立第一中学校

・1913年4月1日神奈川県立第一横浜中学校

・1923年4月1日神奈川県立横浜第一中学校

・1948年4月1日神奈川県立横浜第一高等学校

・1950年4月1日神奈川県立希望ヶ丘高等学校

参考資料

資料1「航研機」世界記録樹立への軌跡 富塚清 著 三樹書房

資料2「藤田雄藏中佐」森川 肇 著 清教社

関係ブログ

1937年4月9日

朝日新聞社の国産機「神風号」、ロンドンに到着。94時間17分56秒の国際新記録を達成。

航研機に関して

No.692 世界一周機「ニッポン」(号)