ホーム » 2019 (ページ 2)

年別アーカイブ: 2019

第990話 近代・ミシン・横浜(3)

シンガーミシン騒動 in Yokohama

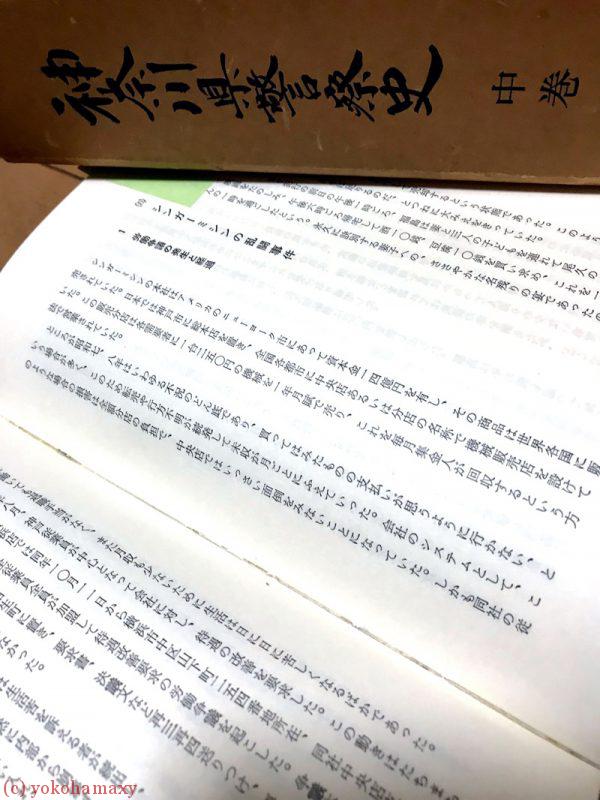

神奈川県警史には「戦時体制下の警察ー特異事件ー」に一項目立てて記述しています。

五.シンガーミシンの乱闘事件

ここでは4pを使って<乱闘事件>の概要を警察視点で説明しています。

また

横浜市史でも「労働者状態と労働運動」の項で

「シンガーミシン争議」

として6pにも及ぶボリュームを使って触れています。

「横浜を舞台に、外資系企業で「民族意識に燃えた特異な」労働争議が発生した。」

横浜市史でも神奈川県警史でも<特異>であるとしています。

この「シンガーミシン争議」は、それまでの資本家(企業側)と労働者対立である労働争議とは異なる事件でした。

事の発端は

1932年(昭和7年)8月にシンガーミシン神戸支店に勤める従業員がシンガーミシン本社に向けて待遇改善を求めたことに始まりますが、

ここに至る背景には日米の企業の経営方式の違いや

シンガーミシン労使関係のこじれが積み重なっていました。

まず時代背景ですが

1901年(明治34年)まさに20世紀、日本に進出したシンガー社は同時に世界市場を席巻、「世界初の成功した多国籍企業」(ハーバードビジネスレポート(2003年))と呼ばれたグローバル企業の騎手でした。

20世紀前半が複製、大量生産、均一化の時代の始まりでした。工場・学校・映画などが時代を大きく変え始めます。

特に大量生産を具現化したのが<machine>でした。

しかも<服製造>という日常を席巻したのが<ミシン>でした。

1929年(昭和4年)10月にアメリカ合衆国で起き世界中を巻き込んでいった<世界恐慌>の影響が遅れて日本にも及び、昭和恐慌と呼ばれた不景気に陥ったことで販売不振に陥ったことも労働問題を悪化させました。

米国有数のグローバル企業シンガー社は

日本に進出した1896年の前、

1890年には 「SINGER brand reaches 90% market share globally.」と自社サイトでも告知しているようにほぼ市場を独占していました。

本社をニューヨークに置き、資本金十四億円、

明治38年に起こった<日露戦争>当時の日本の国家予算

一般会計が4億2000万円。

軍事費が7億3000万円、あわせて11億5000千万円より大きい資本金を保有していました。

神戸に日本総支部(現地本社)を置き、横浜、大阪、神戸、京城に中央支店と呼ばれる地位拠点を設けました。各中央支店には代表として本社社員(外国人)が就き、事務員(有給社員)と歩合給の販売員が雇われていました。

販売社員は全て固定給なしの歩合給で、

しかも入社に際し200円という大金を保証金として会社に納め、信用保険に強制加入、さらに国税10円以上を納める人物二名の保証人まで求められたという始末です。

販売組織は中央支店の下に各分店(販売店)を置き、

分店(販売店)は顧客に一台250円で販売し一年12ヶ月月賦で販売、毎月集金人が回収する方法を採っていました。

販売員は現金入金額の歩合で給与が支払われましたので、月賦回収が遅れると賃金も遅れ、回収不可能となった場合、退職の場合には<保証金><保証人>から回収という方法が採られました。

さらに昭和恐慌が起こったこと、この明治期に採用した特殊の雇用関係は日本が<働き方>の変革を進める中も変わらぬまま継続され続けます。

ここに販売員の不満が爆発することになった訳です。

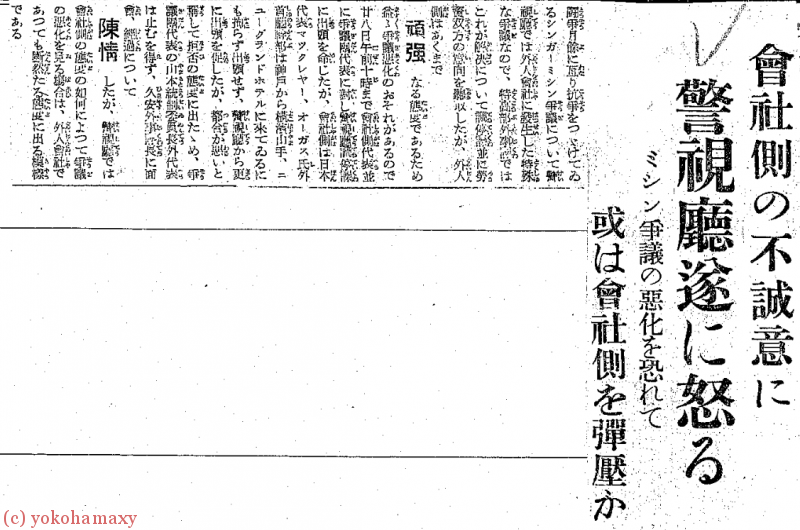

従業員は交渉を求め、米国本社は一切の要求をはねつけます。経営者側は従業員を甘く観ていたようです。実力行使に出た従業員に対して米国から極東支配人リチャード・マクリアリーがホテルニューグランドに拠点を置き、強行な姿勢を貫きます。

「要求は全て拒絶」しこれをキッカケに従業員の結束が固められ

最終的に横浜を舞台に大乱闘事件が起こり外交問題にまで発展します。

会社側は信興団という暴力団を雇入れ、争議団体を威圧、それまで比較的左翼労働者組織に加盟しなかった争議団は組合を結成、総同盟に加入するという全面対決の様相となります。

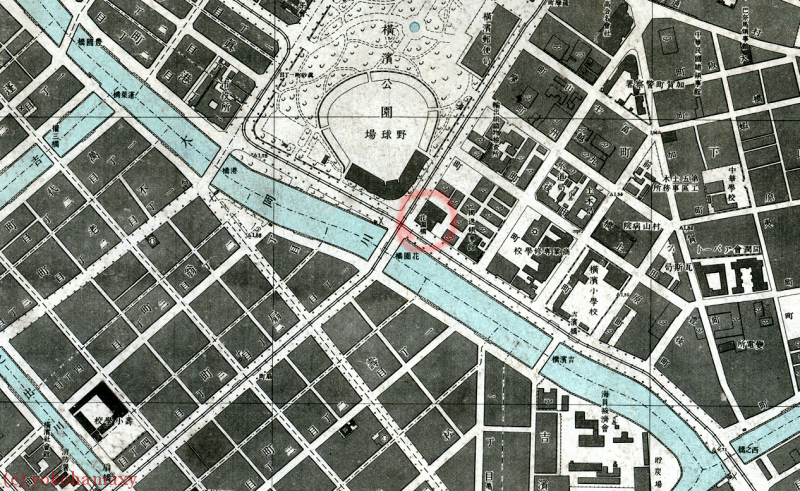

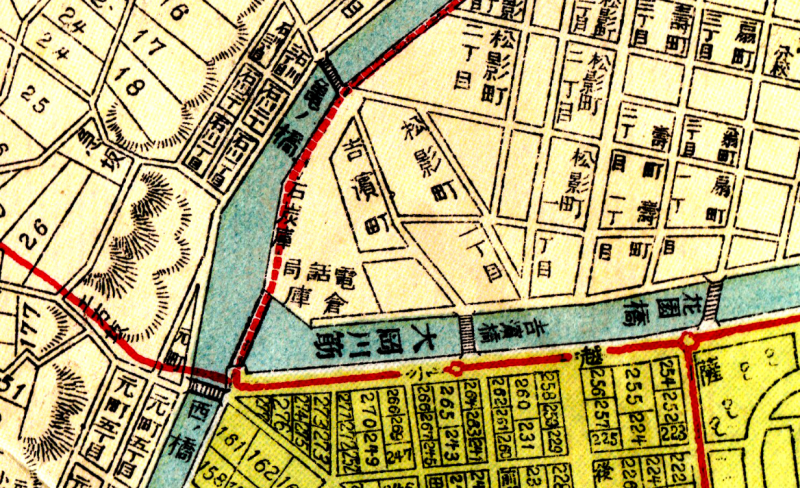

1933年(昭和8年)1月18日争議団体のリーダー山本東作の下で実力行使を決定。

朝10時半に150名を集めさらに他の支店からも横浜公園に集合し

花園橋脇にあった横浜中央店に<薪>を手にして乱入。

会社側は信興団が30名待ち構え、

ここに仁義なき大乱闘が始まります。重傷者1名、負傷者27名が出て店内はほぼ破壊されました。

事件は、

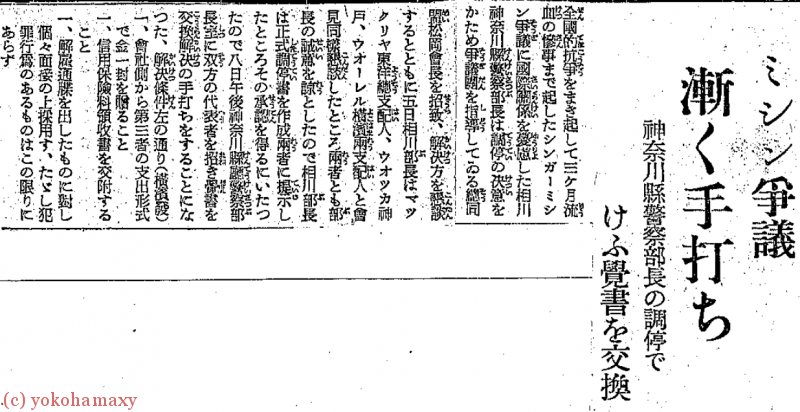

加賀町警察による争議団側の幹部175名逮捕で終局します。内、48名が起訴されますが、事件の内容としては実に寛大な措置となりました。

その後も警察が双方の間に入り、横浜商工会議所とともに調停に乗り出し争議団は一部の要求を実現しただけで渋々和解に応じます。

『全従業員をニグロ視する謬見を止めよ!』

『ヤンキー資本家』

途中で離脱した日本人従業員には

『日本人ながらも唐化している、米国のスパイ』といった発言もみられ、

新聞も警察もやや労働者側寄りになりという日本の戦前労働争議としてはナショナリズム(反米)と資本主義、社会主義が入り混じり不思議な事件として結末を迎えます。

結果、

米国大使(ジョセフ・グルー)、米国国務長官までがこの事件に言及し事態の回復を求めますが、時は日米対立、開戦へと向かうことになります。

多くの従業員が職場を離れ、国内企業に移動しシンガー社は殆どシェアを失います。

戦争を経て戦後の日本ミシンメーカー発展の大原動力となり、戦後のミシンブームを支えることになります。シンガー社は戦後販売組織を回復しますが、殆どシェアを回復することはできませんでした。

昭和7年ごろの日本政府は

~1932年(昭和7年)5月26日まで

犬養 毅(政友会)内閣 5・15事件のため首相暗殺のため総辞職し

1932年(昭和7年)5月26日~

斎藤 実(海軍)内閣が成立1934年(昭和9年)7月8日まで

当時の

駐日米国大使は

戦後「本当の意味の知日家で、『真の日本の友』であった」と吉田茂が評したジョセフ・グルー(Joseph Clark Grew、1880年5月27日〜1965年5月25日)

1932年(昭和7年)2月19日(任命)〜

1941年(昭和16年)12月8日 太平洋戦争開戦時の大使

うまくまとまっていませんが参考資料が多く出されています。

日本労働史の視点からも実に興味深い事件です。

□追記

シンガーミシンの負の面ばかり紹介しましたが、

前回の章で洋裁学校の誕生を年表に記しました。

「シンガーミシン裁縫女学院」が東京、大阪、横浜等に開校され

日本の洋裁学校の草分け的存在となります。

ここから文化服装学院、杉野ドレメ、横浜洋裁専門女学院=岩崎学園

他全国に広がりました。

第990話 近代・ミシン・横浜(1)

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=12530

第990話 近代・ミシン・横浜(2)

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=12535

第990話 近代・ミシン・横浜(2)

シンガー日本市場を席巻

戦後生まれの人には<ミシン>といえばシンガー以外にジャノメ・ブラザー(安井兄弟社)・ジャガー(丸善ミシン)といった国内メーカーが登場しますが、戦前は圧倒的にシンガーでした。

幕末、横浜に初めて上陸したミシン=sewing machineは

明治期に認知されるようになり、洋服を製造する産業機械として輸入されました。

和服から洋服への転換が必要であった<軍><警官><鉄道員><郵便夫>他公務員の制服製造への導入を皮切りにミシンは日本全国に普及していきます。

キャッチアップが得意な日本人は、輸入されたミシンを元に国産化に挑戦しますが、20世紀に日本上陸を果たしたシンガーによる内製化した大量生産体制の前にほぼ独占状態を許します。

シンガーミシンの成功は後の自動車産業とほぼ同じ歴史を歩みました。フォードはシンガーの成功例に多くのことを学んだかどうかは不明ですが、

シンガーミシンの企業戦略の特徴は

本体機械と部品規格化し内製化を進め、訪問による月賦販売や操作指導(学校開設)といった総合的な販売システムであったことです。

一時期は、日本全国ミシンはシンガー!という時代を築きますが、昭和初期に起こった横浜を舞台にした一大争議と戦争というタイミングから一気に日本市場から消滅し、戦後もシェアを取り戻すことができませんでした。

簡単にシンガーミシン史をベースに洋服と日本におけるミシン普及の足跡を追ってみましょう。

<>は日本国内関係

1851年(嘉永4年)創業者アイザック・メリット・シンガーが(I.M.Singer & Co.)を創立。

第1号実用ミシンの特許取得。

1853年(嘉永6年)シンガーミシン1号機が100ドルで発売される。

1855年(安政2年)パリ万国博覧会で最優秀賞を受賞。

1856年(安政3年)個人向け月賦購入制度、分割払い販売等を考案。

1858年(安政5年)年間売り上げが3000台達成。

1863年(文久3年)所持特許数が22に登る。シンガー裁縫機械会社として資本資産550,000ドルを超え初代社長はインスリー・ホッパー就任。

<日本国内では、横浜居留地97番にピアソン婦人がドレスメーカーを開店、ヒュースケンがミシンを輸入し横浜の商館で展示する、日本人がミシンを購入>

<山岸民次郎横浜山下町舶来屋「オランダ屋」に住み込み>

1865年(慶応元年)Singer Manufacturing Company に改称。

1866年(慶應2年)<セールス・フレーザー商会(洋服店)開業→翌年閉店し道具一切を佐藤与次郎に譲渡>

1867年(慶応3年)スコットランドのグラスゴーでミシン海外製造開始。

<片山淳之介「西洋衣食住」の中で背広を紹介>

<この頃の洋服製造技術は横浜居留地に集中、東京には洋服店が殆ど見当たりませんでした>

1871年(明治4年)<茅場町に「柳屋」開店>

1872年(明治5年)<明治天皇が初めて西洋式スーツを着用して公の場に登場>

<慶應義塾衣服仕立局を開設、ミシン2台購入>

1877年(明治10年)<西南戦争に伴い軍服大量生産のためミシン導入>

1883年(明治16年)シンガー生産拠点英国に拡大。

クライドバンク市に週に10,000台生産可能な巨大製造工場設立。

1884年(明治17年)半期販売数、横浜490台、長崎90台、兵庫55台(635台)

1887年(明治20年)<この頃から足袋縫製にミシンが導入される>

1889年(明治22年)初の電動式ミシンを発売。

1890年(明治23年)シンガー東京有楽町に本部を設立。(1900年説もあり)

<5月10日嘉仁親王(大正天皇)、九条節子(さだこ)と結婚。>

<陸軍被服本廠 設置>

1901年(明治34年)横浜・神戸「中央店」を軸にシンガー全国販売体制を短期間に整備。

1903年(明治36年)首位だったドイツ製を抜き首位に。農商務省を辞して秦敏之入社。

1904年(明治37年)ミシン裁縫女学院 神田区表神保町一番地に設立の記事あり。

1905年(明治38年)<第26代大統領セオドア・ルーズベルトの長女アリス・ロングワース・ルーズベルト(21歳)がアジア歴訪で来日。昭憲皇后に面会した際皇后から「アメリカのミシンが欲しい」とリクエストがあった>

1906年(明治39年)”シンガーミシン裁縫女学院”を東京・有楽町に開校(設立願受理)。極東支配人は秦敏之で校長は妻の秦利舞子(はたりんこ)。その後、大阪、横浜他各地にも裁縫女学院を開校。

1907年(明治40年)3月 269名在籍。4人でミシン1台という学習環境。秋には定員1,000人へ。生徒20人に13台程度の環境とある。

1908年(明治41年)<名古屋で安井商会=ブラザー設立>

1910年(明治43年)”シンガーミシン裁縫女学院”閉鎖。

1912年(大正元年)”シンガー裁縫刺繍院”開設。

1913年(大正2年)シンガー世界販売数250万台を突破。

1914年(大正3年)第一次世界大戦の影響でドイツ製ミシンからシンガー全盛期に。

1916年(大正5年)”シンガー裁縫院”に名称変更。

1918年(大正7年)大阪神戸横浜に中央店、全国に30監督所、600店の支店。

1919年(大正8年)<並木婦人子供服裁縫教授所、開校>

1921年(大正10年)<パイン裁縫機械製作所=ジャノメ、設立>

1922年(大正11年)<並木婦人子供服裁縫教授所、文化裁縫学院→文化学園>

1926年(大正15年)<杉野芳子「ドレスメーカー・スクール」開校>

1927年(昭和2年)<横浜洋裁専門女学院=岩崎学園 創設>

1929年(昭和4年)ミシン輸入が最高潮に年間61,144台に達する。

国内シェア95%に達する。

1932年(昭和7年)※シンガー労働争議 横浜が最も最大の闘争舞台に。

1934年(昭和9年)<パインミシン、中野工場敷地内に日本洋裁学校開校>

1938年(昭和13年)<東京重機製造工場=JUKI、発足>

1939年(昭和14年)アメリカが対外物資輸出を禁止しミシンが含まれる。

外国資本に対して史上最大の労働争議となった

※ 1932年(昭和7年)シンガーミシン騒動は

大正期から昭和にかけて起こった多くの労働争議とは異なった背景の中で、その後のミシン業界が大きく変化するキッカケになりました。

(つづく)

第990話 近代・ミシン・横浜(1)

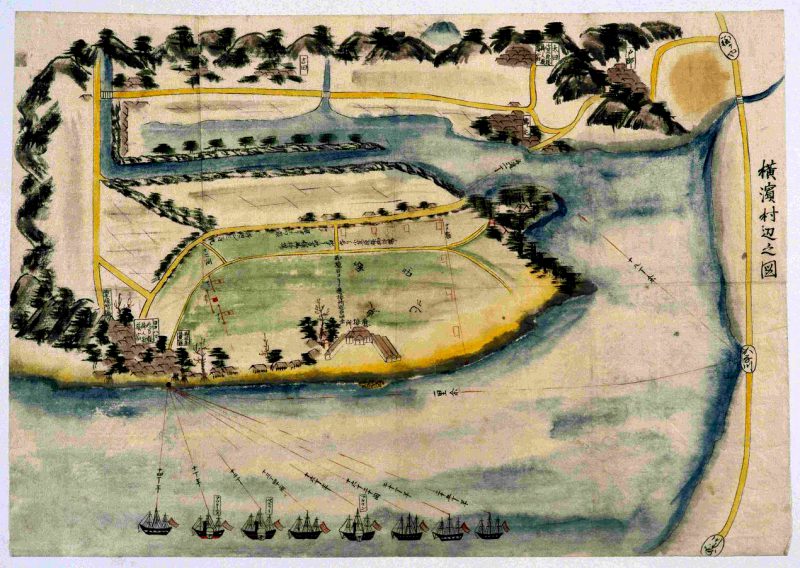

日本の近代化は同時に始まった訳ではありません。

新しい制度、道具、技術、言葉、人物…様々な要素が時期をずらしながら重なる中で、

人々は受容と反発を繰り返し近代化は進行してきました。

日本の近代化は<開国>によって幕が上がります。

近代化の端緒が開かれたのは圧倒的な西欧技術でした。

例えば、鉄道に代表される蒸気機関。

そのエネルギーは日本人が経験したことのないパワーでした。

一方で生活習慣では永々と続けてきた日常が変化し始めます。

服装を例にとれば和服生活に洋服が入り込むこととなりますが、多くの欧米化の中でも洋服の習慣化にはかなりの時間がかかりました。

特に一般女性の洋装への道は時間を要しましたが、現在でも<洋>服と呼ぶ数少ない欧化の象徴です。

この洋装化の基軸となったのがsewing machineです。

一般的には<ミシン>と呼ばれています。

ミシンは裁縫の機械化をもたらしましたが、果たした役割は縫製という機能に留まりませんでした。

カール・マルクスはミシンを「決定的に革命的な機械」と呼び、軍隊という近代の暴力装置を支えたのもミシンです。日本でのミシン導入の強い動機は<軍服>縫製用です。

このミシン=sewing machineと縁の深い横浜を舞台にミシンと近代化を紹介しましょう。

日本に初めてミシンが上陸したのは1854年(嘉永7年)2月、横浜です。

この時、ペリーは蒸気船・鉄道・電信機といった機器のほか、同時代の米国最先端技術を黒船に載せて横浜の応接場に持ち込みます。

少々長くなりますが、ペリー贈答リストの一部を紹介します。

リストを眺めるだけでも驚きを隠せません。

・蒸気機関車ミニチュア(1/4サイズ、炭水車・車両・線路つき)1台

・電信機2セット(電池、電線4.8km、絶縁体つき)

・フランシス製 救命ボート

・銅製寄せ波船(サーフボート)

→ハワイ文化

・農機具一揃

・自然科学に関する本

・法律や政治に関する本

・農業や工学に関する本

・合衆国沿岸の海図集

・銀蓋付き化粧箱

・緋羅紗やベルベットなどの布地

・合衆国標準の秤・分銅・樽・巻き尺など測定具一式

・マデイラ酒、ウィスキー、シャンペン他高級酒

・上等の茶3箱(高級紅茶か)

・合衆国の州地図と石版画

・望遠鏡(脚一式)

・鉄板ストーブ

・上等香水各種

・火薬

・ライフル、マスケット銃、剣、カービン銃、ピストル

・ニューヨーク州立図書館と郵便局目録

・南京錠(鍵)付き郵便袋

→郵便制度の道具

・花の刺繍入りドレス

・金メッキの化粧用品箱

・香水詰め合わせ 6ダース

・動物図鑑

・米墨戦争に関する書籍と絵画

・柱時計

・ストーブ

・茶器

その他

そして贈答目録には含まれていませんがこの時に

ウィラー&ウィルソン社のsewing machineが含まれていました。

ミシンがペリーの正式な贈答目録に無かった理由は不明ですが、

米国内でも登場(製造)したての<新製品>であったためではないでしょうか。

ペリーによるミシンを受け取ったのは徳川13代将軍家定の妻<篤姫>ではないかと推測されています。

理由は、開港後の1862年(文久2年)に天璋院(篤姫)から献上のsewing machineの返礼をウィラー&ウィルソン社に送付していたからです。

この時期

1850年代から1900年にかけての半世紀は縫製機械の革新期にあたります。生産国のアメリカ企業は国内はもとより外国向けに市場拡大を狙っていました。また需要拡大の背景には軍の近代化がありました。一般兵士の急増に対し”軍服調達”が急務だったからです。

革新期にあったミシンを使った縫製技術は日本を含め、欧米で同時代的に普及していきます。

もう一つ。

1860年(万延元年)に米国に渡った遣米使節団(木村提督・勝艦長)の通訳として咸臨丸に乗船した中浜万次郎(ジョン万次郎)も米国から<寫眞機>と<ミシン>を持ち帰っています。

咸臨丸

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=184

近代化を迎えた日本では、まず居留地でミシンを使う外国人が登場します。幕府開成所の教官であった遠藤 辰三郎は横浜居留地の外国人から「西洋新式縫製機械(ミシン)」の使い方を学び国内に広めようとした人物です。機械はあれど、使い方が解らなかったという訳です。

「西洋新式縫物器機伝習並に仕立物之事、右器機はシウインマシネと名づく精巧簡便の品にて近来舶来ありと雖も用法いまだ世に弘らず依て去年官命をを蒙り、横浜に於て外国人より教授を受け、尚又海内利益の為に伝習相始め候間、望の御方は開成所へ御尋なさるべく候、付ては伝習の序、何にても註文次第廉価にて仕立物致すべく候、依て此段布告に及ぶものなり。慶応四年二月開成所に於て遠藤辰三郎(明治文化史)」

幕末から明治にかけて、輸入ミシンの多くはドイツ製でした。

ドイツ人のアープルヒは幕末に自国製ミシンを輸入し横浜で販売を開始します。

西南戦争・日清戦争を契機に各国のミシンが軍事用として多く輸入されます。ドイツ製ミシンがを始め欧米製も輸入され市場を競い合います。

この頃

1850年(安政6年)ドイツ系ユダヤ人のアイザック・メリット・シンガーが移住先の米国で現在とほぼ同じ構造のミシンを発明しミシン市場に革命が起こります。

その後、製造システム、販売システムの革新で

ピーク時には世界のミシン市場の80%を独占した<シンガーミシン>時代が日本にも圧倒的な販売力とともに上陸することになります。

(つづく)

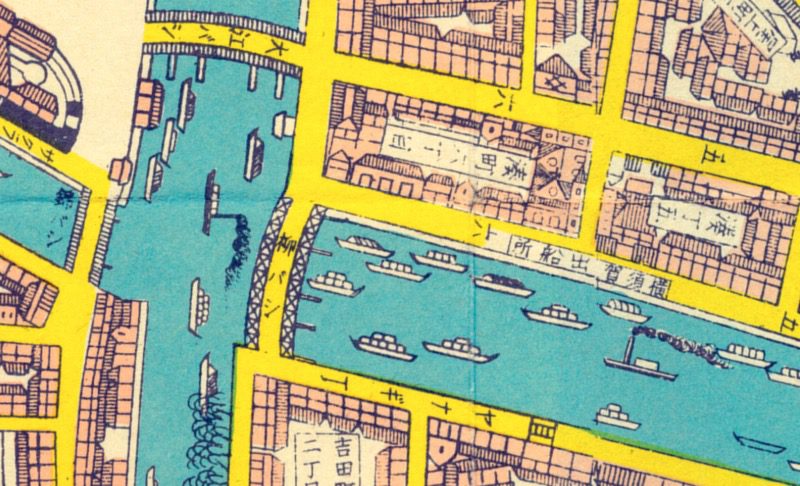

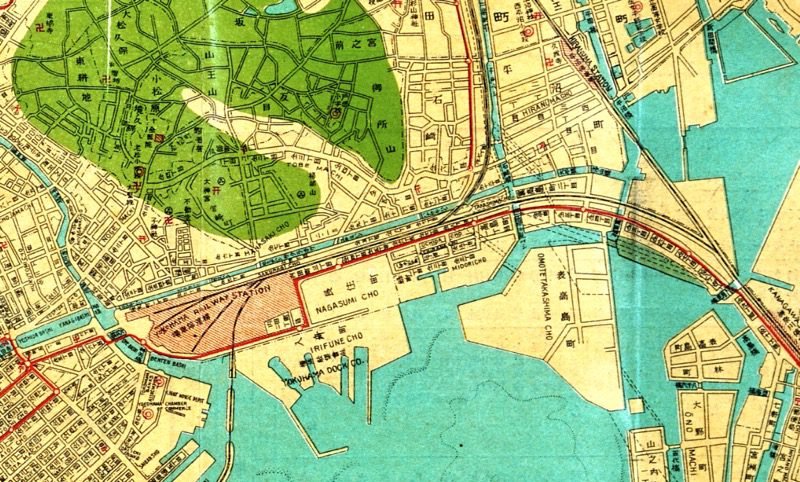

第989話【運河物語】派大岡川

今回は「派大岡川運河」です。

大岡川と中村川を結び、吉田新田誕生と同時に誕生し昭和48年に消えた運河です。

これによって、本来なら埋め立ててしまったほうが交通上は大変便利ですが、出島条件の方が優先され、また、当時の水運は物流に欠かせませんでした。

「派大岡川」として水路、運河は温存されることになります。

派大岡川には最大時で7つの橋が架かっていました。

関外エリアにあった石炭倉庫(幕末に横浜製鉄所→石川島播磨)に渡る橋でした。

2:花園橋

薩摩町通りと扇町通りを結ぶ橋です。この橋の親柱は現在港中学校校門移設されています。

3:港橋

関内駅脇に架かっていた港橋通りと不老町を結ぶ橋です。派大岡川に架かっていた橋の片辺の欄干が唯一残っています。

4:豊国橋

港町と蓬莱町を結ぶ橋です。明治30年に弓形をした三連ピントラス橋が架かっていました。豊国橋横に吉田川運河が合流し蓬莱橋が架かっていました。

5:羽衣橋

震災後に架橋されたもので現在は羽衣架道橋として国道16号線の橋梁として使用されています。6:吉田橋

吉田橋は関連記事を多く書いています。第942話【謎解き】吉田橋広場

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=11269

【横浜の橋】№3 横浜を語るなら吉田橋を知れ

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=8106

No.698 【横浜 橋物語】幻の橋?、吉田橋。

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=6265

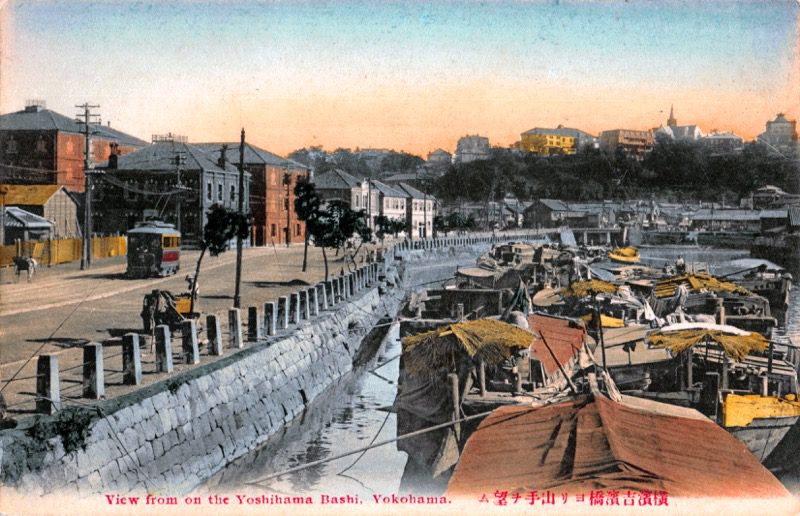

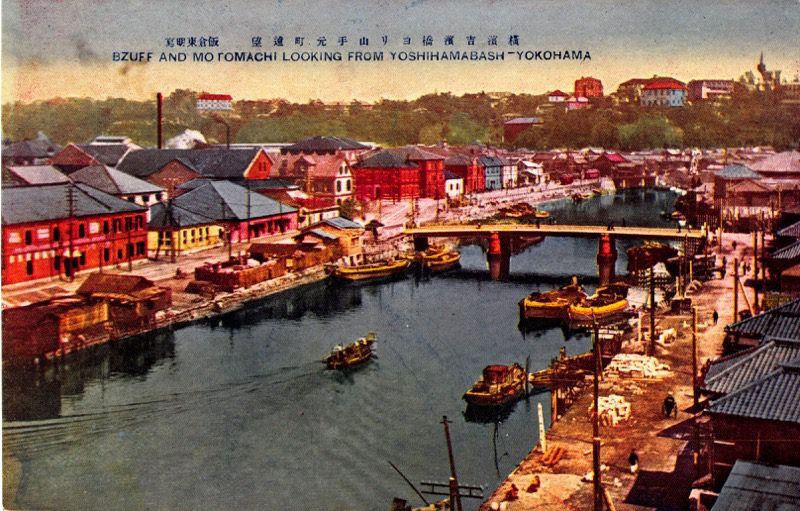

【絵葉書が語る横浜】 吉田橋脇

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=5814

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=5816

【しりとり横浜巡り】6月10日(火)吉田橋

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=4934

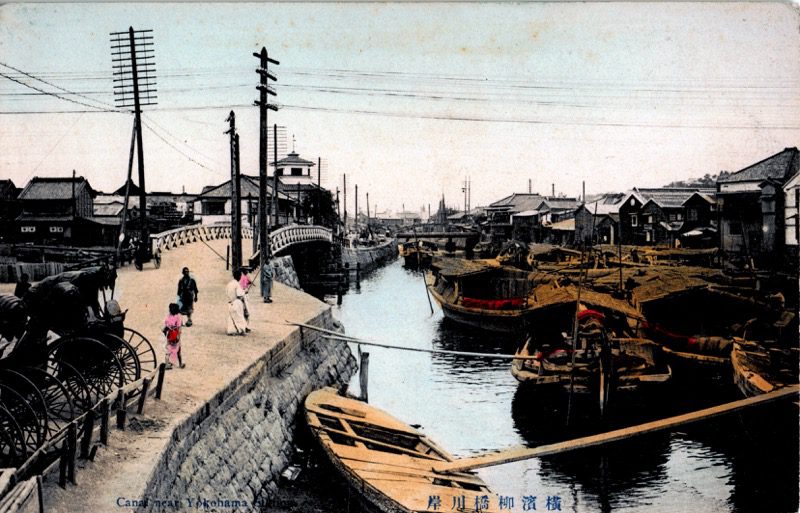

7:柳橋

かつて大岡川の十字路があった場所です。港町六丁目と柳町を繋ぐ橋です。橋近くの岸には<柳>が多くあったようです。現在はちょうど橋のあたりが横断歩道となっています。

現在、派大岡川は首都高速道路用地となって運河は完全に消えてしまいました。

1960年代には国鉄根岸線が延伸し派大岡川に橋脚が埋め込まれ、運河の上に関内駅が開設され、市役所と横浜球場の玄関として多くの乗降客で賑わっています。現在も根岸線高架部分は<高架橋>ではなく<橋梁>のプレートが残っています。

間もなく市役所移転で、関内駅の様子も大きく変わっていくでしょう。

※印は現在なんらかの形で痕跡が残っている橋梁(横断道)です。

この中で、最も知名度がある橋は「吉田橋」ですが残念ながら昔の姿からは想像もできません。 [舞台]

派大岡川が舞台となった映画の一つが「わが恋の旅路」です。劇場公開1961年(昭和36年)5月16日で、監督 篠田正浩、曽野綾子の「わが恋の墓標」を元に寺山修司と篠田が脚本化した恋愛映画です。キャストは岩下志麻、川津祐介、月丘夢路 他

1960年から61年にロケを行っているので、派大岡川に根岸線の橋脚工事が始まっていたり、港橋、吉田橋、吉浜橋にある横浜中央病院、吉田町商店街の川沿い風景がたっぷり出てきます。

主役の二人が出会う派大岡川岸の喫茶店や、大岡川を使った運河生活の風景が登場します。

第900話【舞台としての横浜】わが恋の旅路

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=10161

[運河幅]

派大岡川の特徴の一つに、広い川幅があります。大岡川運河群の中でも最大級の幅でした。運河群の川幅はどのように推定したかといえば、昔の橋梁スペックから推定してみました。

吉田橋:40.22m

吉浜橋:46.7m

柳 橋:51.5m

豊国橋:42.75m

このデータから 派大岡川の川幅は40mくらいとしました。吉田橋は橋脚部分がせり出しているために短い構造のため、他の橋より短くなっていると思われます。

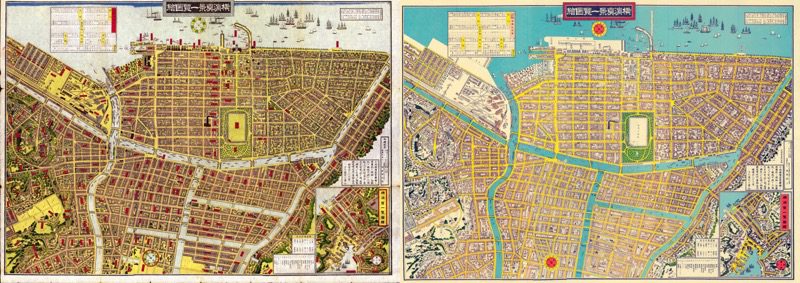

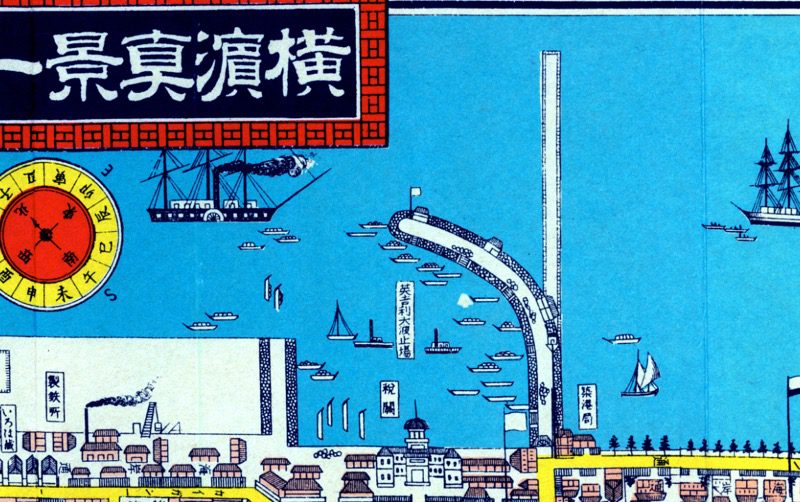

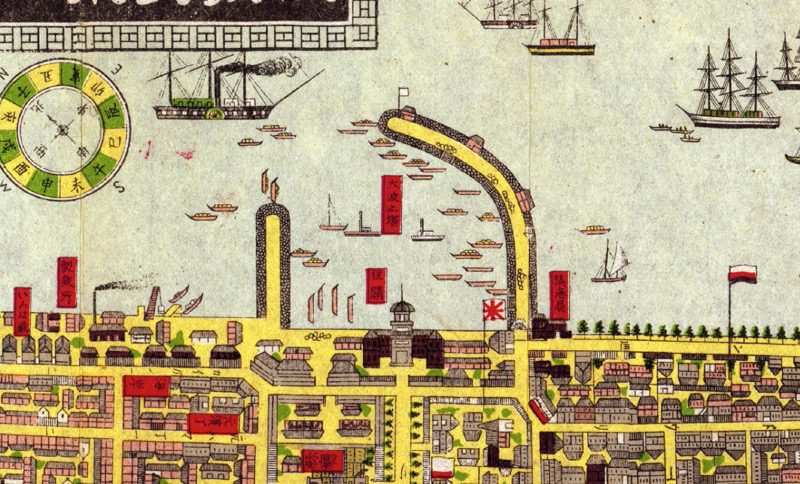

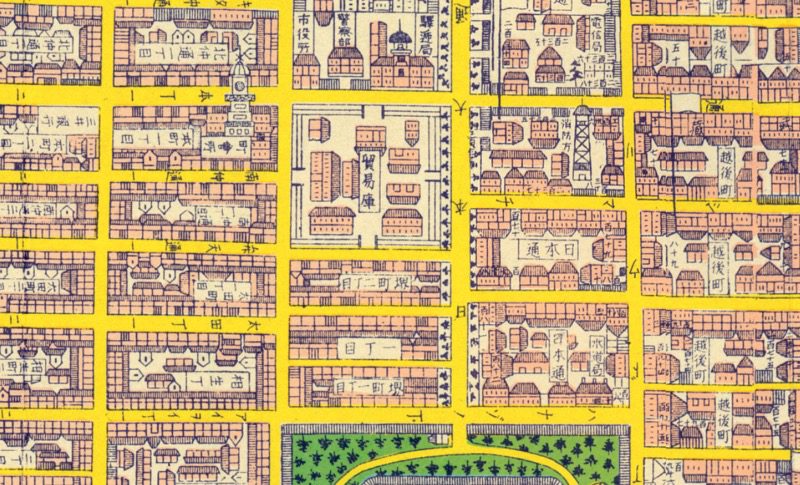

第988話【横浜真景一覧図絵比較】 その2

今回は建築物です。

明治25年版と35年版からトピックスを幾つか探し出しました。

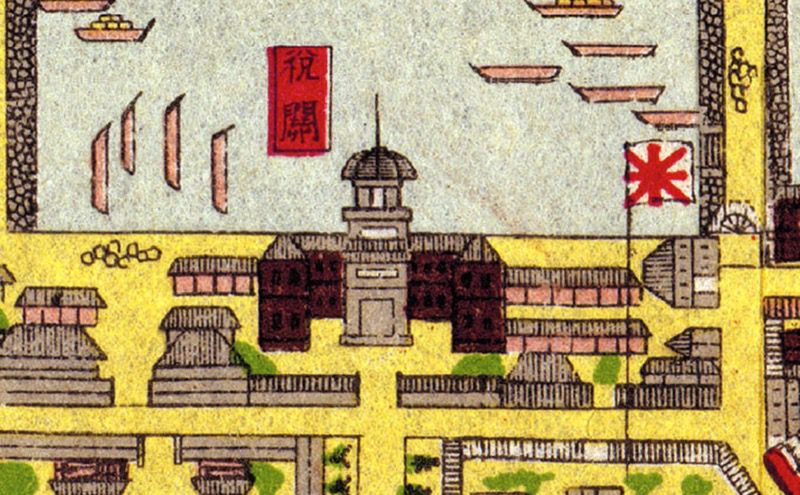

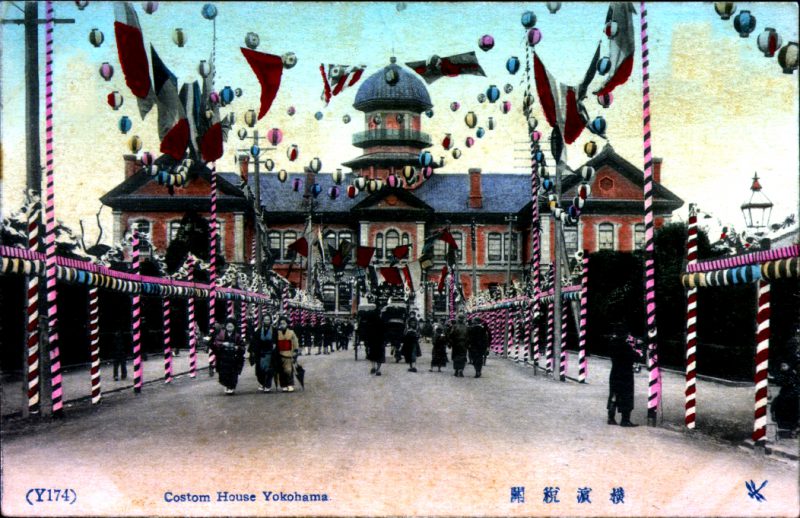

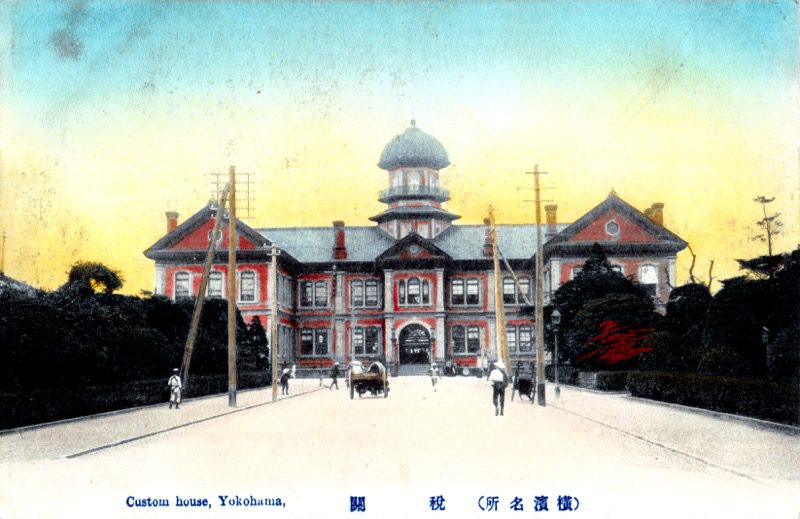

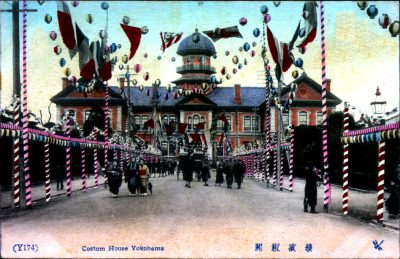

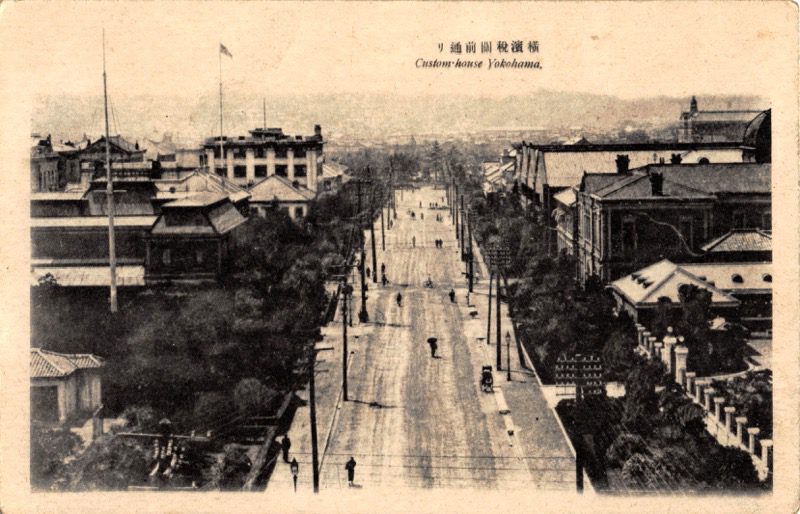

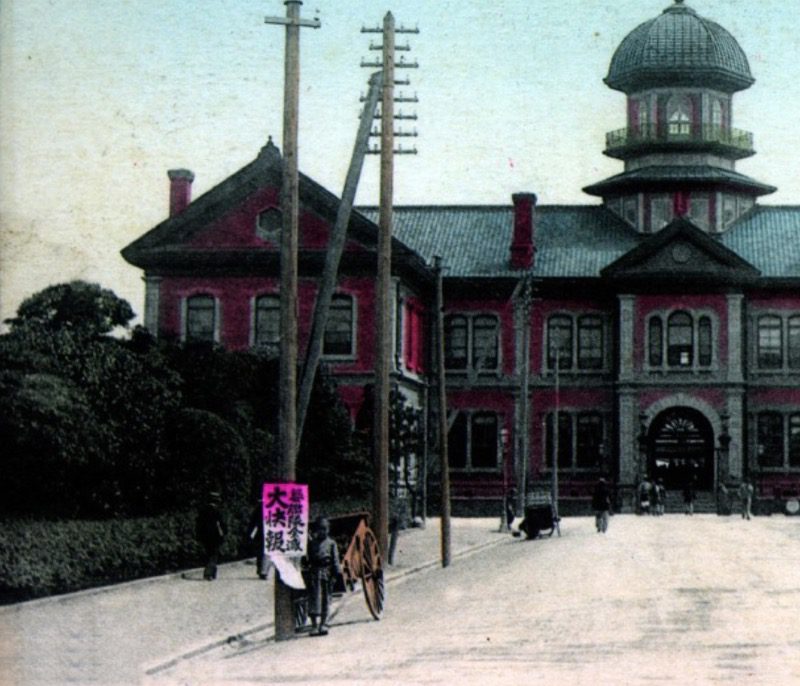

この絵図の海岸中心部には桟橋(象の鼻)とそこに明治期の日本を支えた貿易を司る”税関”が鎮座しています。これが二代目横浜税関庁舎です。

当時の最先端建築物の代表格で

1885年(明治18年)11月に竣工、日本大通り正面に建ち、国家を支える威厳を表していました。

新しい”税関”建設が計画され1934年(昭和9年)隣接地に「3代目横浜税関庁舎」が完成し現在に至っています。

<絵図>で描かれた税関庁舎は当時の横浜絵葉書の素材にも多く選ばれています。

絵葉書を参考に絵図を確認すると、中央に六角形の塔をもつ左右対称の煉瓦造り2階建て庁舎であることが判ります。

エピソード

税関は絵葉書で、良く観察すると左右対称ですが若干違いがあることが判ります。

おわかりですか?

左右の揃った切妻屋根に煙突が出ていますが、屋根の煙突本数が異なっています。

最初に出会った横浜税関絵葉書

<左右が逆>つまり<逆版>になっていることが判りました。

大正期まで電柱は、道路を挟んで電信用と電力用が別々でした。それぞれ電信柱(でんしんばしら)・電力柱(でんりょくちゅう)と呼びます。

二種類の絵葉書、電柱の位置が逆、

左右対称の建造物ですので、当時の原版はガラス乾板でしたので<逆版>がたまにあります。

問題は 二版の風景、どちらが正版かということです。

文献写真等から判断すれば簡単!でも資料そのものが逆版であるという可能性も隠しきれません。この風景の左右を証明できる確証がないか? [逆版証明]

横浜税関風景写真、どちらが逆版なのか。

2つの左証が見つかりました。

・税関から横浜公園に続く”日本大通り”風景→電柱分類

・税関前のポスター→文字で判る

※少々絵図からは逸れました。 [仏蘭西波止場]

現在の大桟橋に対し元町堀川寄りに小さな桟橋がありました。一般的には「仏蘭西波止場」と呼ばれました。

幕末明治期の<桟橋>名称も若干混乱の種です。

25年版では「西波止場」とあります。

35年版では「仏露西波止場」と表記、この仏露西 他でも見かけることがあります。

でも

“西波止場”は仏蘭西の西

“仏露西”は仏蘭西の誤植だと思います。

深く追いかけません。追求は別の機会に。

明治25年版と35年版にこそ時間経過が判る場所の一つを発見しました。尾上町通りにある指路教会です。

■指路教会は横浜居住地39番に設立され

1892年(明治25年)に現在の位置に移転しました。

明治25年版に描かれる時は、塗(ヌリ)で隠されていましたが

これが資料によると初代の教会で、関東大震災で倒壊し、その後再建されますが横浜大空襲で内部が消失し再度再建という歴史を刻んでいます。

この35年版に描かれている”指路教会”がどの程度正確なのか? 指路教会のHPに小さな写真が掲載されていました。

指路教会の写っている絵葉書を探してみました。尾上町通りの路面電車時代(横浜電気鉄道)の風景がありました。

横浜電気鉄道株式会社は

1904年(明治37年)から1921年( 大正10年)まで運行しその後、横浜市電気局(市電)となりました。

明治35年版と絵葉書、若干向きと構造が異なりますが、

塔と教会が判ります。

この場所がヌリで消されているようにも思えます。

指路教会が建つ前の風景が書き込まれていましたが、その後教会建設が始まったために修正されたと解釈できないでしょうか。

絵図には平屋と二階建ての建造物中心に町並みが描かれています。

二階建建造物などは、当時の様子をある程度反映していたと思われます。

外国人居留地では二階建て構造が多く

日本人街では平屋が多いことが見えてきます。

さらに軽量的に観察すると色々なことが見えてくるのではないでしょうか。

→(宿題です)

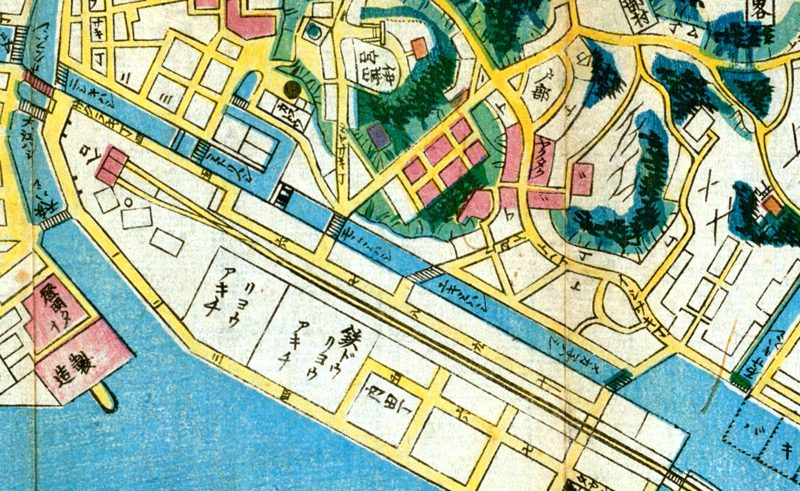

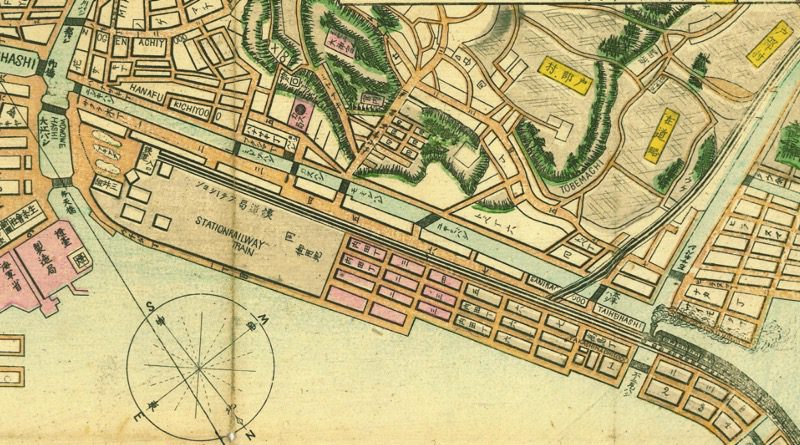

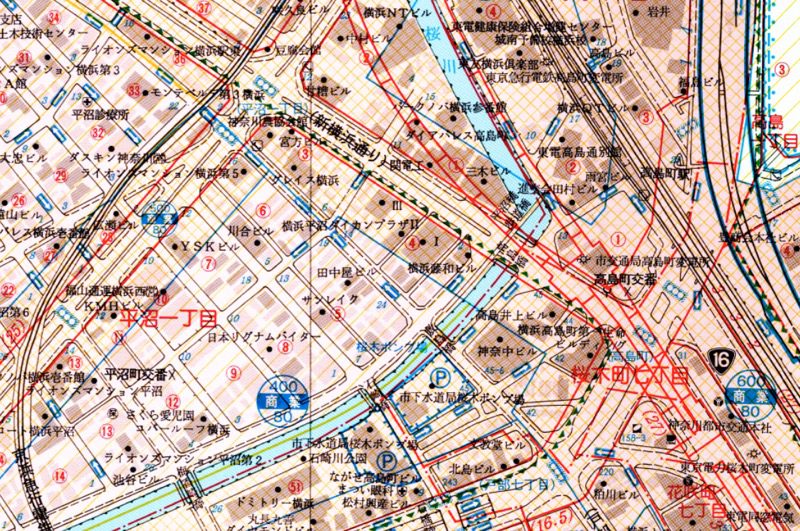

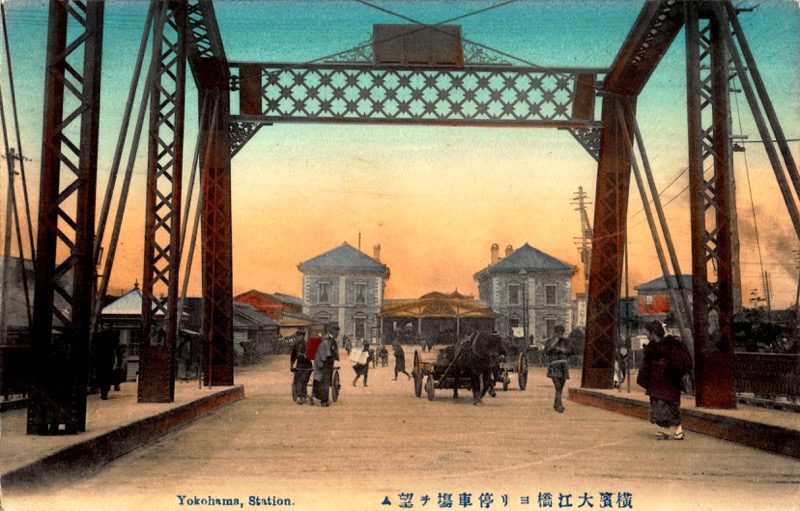

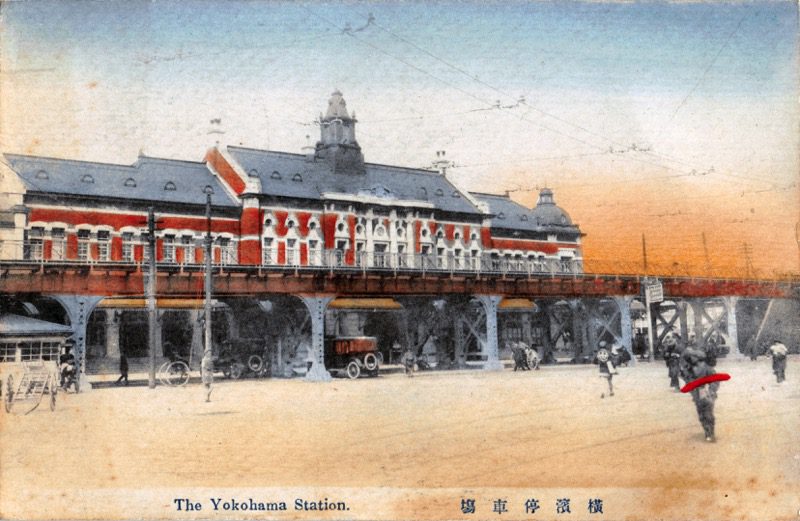

第987話【運河物語】桜川

【真景絵図】シリーズの合間に運河を入れます。

今回は桜川運河です。

桜川は現在の横浜中心市街地を支えた運河群の一つで大岡川と帷子川を繋ぐ約2kmの運河でした。

1870年(明治3年)に誕生し翌1871年(明治4年)には「桜木川」と呼ばれましたがその後「桜川」となりました。この「桜川」、

河川史関係の資料では1954年(昭和29年)に消滅したことになっています。

開港資料館の<消滅した8つの運河>では桜川も消えた運河の一つとして紹介されています。

ただ”正確”には現在もしっかりと”桜川”は存在しています。(後述)

桜木川から桜川に名称変更された年代が特定できなかったのでここではすべて「桜川」と表現しておきます。

消えた部分の桜川は現在「新横浜通り」になり、地下には市営地下鉄が走っています。海側にはかつて造船所だった場所が「みなとみらいエリア」に変貌し、ここが運河であったことを全く感じることはありません。バス停や信号機、路地に一部名残を残すのみです。

桜川は、鉄道を敷設するために埋立工事を行った土地の”用水路”として誕生しました。

明治維新早々、横浜と新橋(汐留)の間に鉄道計画が持ち上がります。

品川から神奈川まではなんとか敷設できそうでしたが、問題は海や沼に敷設するという課題でした。

神奈川から開港場までは「帷子川」河口の入海・「野毛浦」の山が障害でした。

鉄道黎明期の歴史書では最大の難関だった帷子川河口域を埋め立てた高島嘉右衛門の功績が必ず採り上げられています。もう一人、現在の桜木町駅周辺の敷地を造成したのは内田清七という人物です。その名に因んで鉄道敷地の大半が「内田町」となっていました。しかし、彼の名は時間が流れるに従い消えつつあります。

残念なことです。

内田清七は、切り立った野毛浦沖を埋立てて広い鉄道用地を完成させます。この埋め立てた敷地と野毛の山からの排水路として運河を整備したのが「桜川」です。

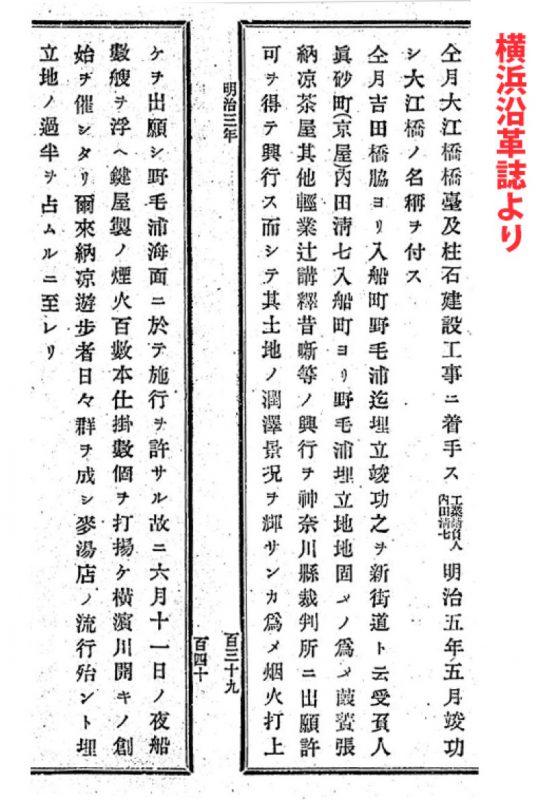

※『横濱沿革誌』

「明治三年(庚午)五月。吉田橋脇ヨリ入船町野毛浦迄埋立竣功、之ヲ新街道ト云。受負人真砂町(京屋)内田清七、入船町ヨリ野毛浦埋立地地固メノ為メ、葭簀張納涼茶屋、其他軽業・辻講釈、昔噺等ノ興行ヲ神奈川県裁判所二出願、許可ヲ得テ興行ス、而シテ其土地ノ潤沢景況ヲ輝サンガ為、烟火百数本、仕掛数個ヲ打揚ゲヲ出願シ、野毛浦海岸ニ於テ施行ヲ許サル、故二六月二十一日の夜、船数隻ヲ浮べ、鍵屋製ノ煙火百数本、仕掛数個ヲ打上ゲ、横浜川開キの創始ヲ催しシタリ、爾来、納涼遊歩者日々群ヲ成シ、麦湯店ノ流行殆ンド埋立地ノ過半ヲ占ムルニ至レリ」

この時に、”大江橋の橋台・柱石建設工事開始(内田清七請負)”も行い、大江橋竣工(明治5年)にも深く関わっています。

「京屋内田清七が請け負って埋め立てた所で、明治5年に内田町字1丁目から12丁目までを新設した。明治20年に内田町字3丁目から5丁目までの片側を長住町とし、内田町は字1丁目から8丁目までとなる。町名は埋立者の姓「内田」を採った。町は飛地状となっている。(中区)」

<余談>

この横浜沿革誌に書かれている内容は当時の土木事業を知る重要な鍵が隠されています。

“地固メノ為メ”にイベント(興行)を行い”土地ノ潤沢景況ヲ輝サンガ為”人よって土地を踏み固めるという手法を用いています。

地固メ手法は江戸期からさかんに行われ、戦前横浜川崎の海岸線埋立事業でも人を集めて踏み固めた記録が多く残っています。

[双十字路]

桜川には大きな特徴があります。

大岡川と帷子川を結ぶ運河で接続部が当初両方共”運河十字路”=双十字でした!

・大岡川十字水路

・石崎川十字水路

石崎川は大岡川支流の中村川のように、河口の無い川です。

(消えた石崎川河口)

冒頭に桜川は消滅していない!と紹介しました通り、桜川は現在も残されています。

桜川大岡川口には初代横浜駅(現桜木町駅)があり、

大岡川から桜川に架かっていた橋は

◇錦橋

◇緑橋

◇瓦斯橋

◇紅葉橋

◇雪見橋

◇花咲橋

このあたりから時代を経て変化します。

明治10年代は「大平橋」が架かっていて、石崎川に合流します。

その後、平沼新田造成が進み、

横浜駅が高島町に移設されることで[石崎川]の架橋状況が変わりました。

また地図で推理する限りですが、

桜川が「二代目横浜駅」を避けるために流れを変え、より石崎川上流側に合流地点が移ります。

大平橋→戸部橋・櫻橋→石崎川に合流

石崎川に架かる橋

◇西平沼橋

◇梅香崎橋

◇石崎橋

<桜川合流>

◇高島橋

(富士見橋)埋立廃止

→<石崎川十字水路>が無くなります。

桜川の下流部が石崎川下流域になり

◇材木橋

(不明)浅山橋か?

<帷子川合流>

◇万里橋

◇築地橋

今回はこのくらいにしておきましょう。

桜川関連マイブログ

第873話 【絵葉書の風景】駅前劇場

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=9465

※ちょっとお宝話 第977話【横浜の道】国道16号線

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=12004

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=11695

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=9936