ホーム » 【時代区分】 (ページ 5)

「【時代区分】」カテゴリーアーカイブ

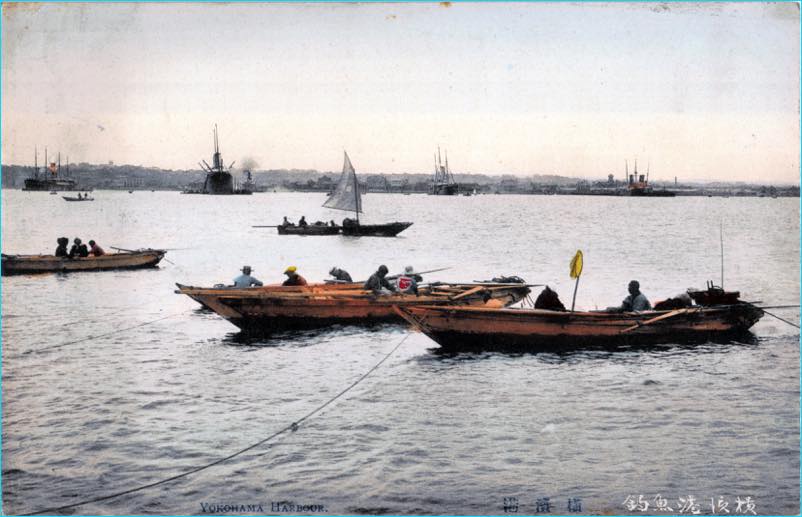

第975話【絵葉書の風景】横浜港魚釣

横浜沖で釣りの風景。

同じ原版で手彩色が施された二枚の絵葉書画像を紹介します。

絵葉書は明治期、日清・日露戦争で軍事郵便として数億枚が戦地と本国を流通しました。結果、定額で使える絵葉書は日本人の愛用品となり庶民のパーソナルメディアになっていきます。

オフセット印刷の前は、石版や凹版、凸版が主流でした。

当時、絵葉書はモノクロ中心からそこに手彩色が施されるなど、今では考えられない程、手間がかかっていました。最初の彩色見本を基準に一枚一枚、女性の<職工>が安い工賃で作業していたのです。

彩色時期、版元、担当等によって彩色の雰囲気が変わることから、資料性に欠けるとされた時期がありましたが、現在はそれも含めて時代を読む重要な資料となっています。違った絵葉書を集める、コレクターとしても愉しみの一つです。

手彩色絵葉書は明治後期から大正初期までの間に多く発行されました。

絵葉書に使われる<風景>は現代の絵葉書や観光写真のそれとはかなり違っています。

何故この風景・モチーフとなったのか?

切り取られた風景を読み解く過程で、時代を垣間見ることができます。

(風景)この絵葉書の風景を読み解きます。

タイトルがなければ横浜風景とは一瞬わかりません。

横浜港をかなり沖から見た風景です。

撮影は横浜港防波堤あたりでしょうか。

メインは沖に係留して「波止釣り」をする小舟です。

遊漁船のようにも見えますが、判りません。

少し奥に帆舟が一艘。

地平線には全面に横浜岸が広がっています。

左端が山手から本牧の外れ、

右寄りに二代目横浜税関が見えます。

もう少し拡大してみると、山手に双塔の建物が見えます。

恐らく山手カソリック教会の聖堂と推測できます。

海岸線には「横浜港」を利用する大型船が多く停泊しています。船の周りには<艀はしけ>曳船(タグボート)と思われる小舟も確認できます。

大型船は「蒸気機帆船」(推進用の動力として蒸気機関を併用した帆船)が殆どです。

(時代類推)

ではこの風景がいいつ頃撮影されたものか?

■山手カトリック教会双塔は、

1906年(明治39年)から1923年(大正12年)

■二代目横浜税関庁舎

1885年(明治18年)11月竣工から1923年(大正12年)

ここから、この風景は

1906年(明治39年)から1923年(大正12年)に絞り込むことができます。

■海岸通りは拡大してもぼやけていて正確な判断ができませんが、

大桟橋たもとの測候所や、大桟橋、

殆ど当て推量ですが、報時球らしき影が見るような気がします。

というか、この時代なら、仏蘭西波止場あたりに

報時球が無い訳がない!と思うと見えてくる影も感じます。

<タイムスケール>

このエリアに建造物が完成した時期を確認します。

※1894年(明治27年)に大桟橋 完成

※1890年(明治23年)グランドホテル(サルダ設計)

※海岸通りの報時球 1903年(明治36年)3月から1923年(大正12年)?

「時」の話題(更新)

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=6945

※1905年(明治38年)12月28日には新港埠頭の第1期の埋立が完成。

※1906年(明治39年)5月22日には「新港町」が新設され、港湾施設建造が進みます。

※1911年(明治44年)から1913年(大正2年)にかけて、国営保税倉庫(赤レンガ倉庫)が建てられます。

赤レンガ倉庫の高さは約18m ですので、二代目横浜税関と並ぶ存在感があるので、着工前かもしれません。

ということから、この時点でのアバウトな撮影時期の推計は

1906年(明治39年)から1910年(明治43年)くらいかな!

■手前の小舟四艇

そもそも、明治期から大正期の写真撮影の技術的な課題から、

船上にカメラを置いて撮影したとは考えにくいので、

カメラは防波堤の上に設置して、堤防に係留した釣り船をメインに撮影。

方角は南向き、やや西より向きにカメラを設置したと推定できます。

構図の中心、四艇の小舟をじっくり観察してみました。

・最前列の舟

船上には四名、何もしていないように見えますが、船尾に網を巻き上げる装置のようなものが見えます。

・二番目の舟

船上には二名、ハッピのような服装で作業中。一人は麦わら帽子。

・三番目の舟

三名の人物が見えますが、釣りをしているようには見えません。

それぞれ、<カンカン帽>を被っています。

カンカン帽、素材は麦藁を平たくつぶして<真田紐>のように編んだ麦稈真田で、横浜が生産拠点(特産)の一つでした。明治末期から男性の間に流行したものです。この船上のカンカン帽紳士は、かなり<粋>な釣り人?

・四番目の舟

画面左手に係留中の舟には、三名の人物が確認できます。

中の一人は女性のようにも見えます。

(まとめ)

撮影時期:1906年(明治39年)から1910年(明治43年)

撮影位置:横浜港北防波堤(赤灯台側)内側あたり

撮影時間:不明だが早朝か

天候季節:やや北風、曇り。真夏ではない。

小舟は、網漁の舟と思われる。

第974話【横浜の橋】村岡川に架かる橋2

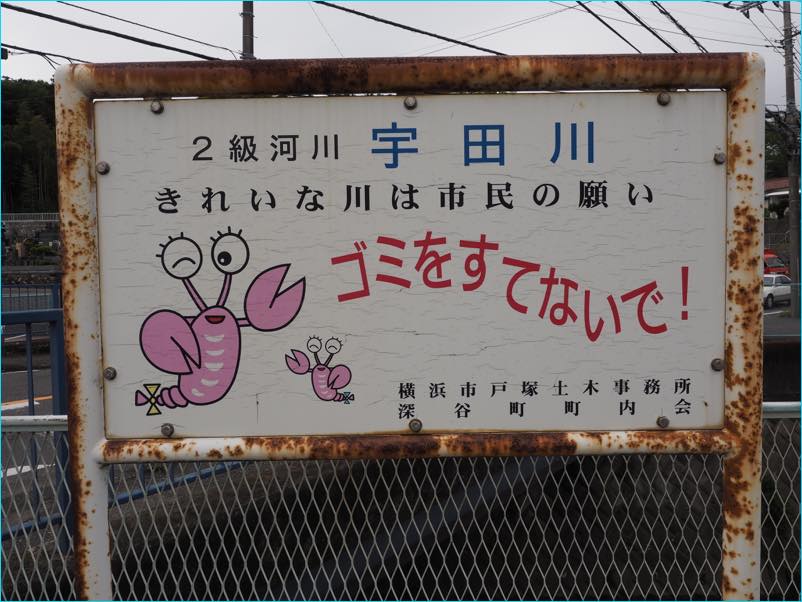

横浜市泉区を源流とし戸塚区の境川に流れる<支流>宇田川と橋を紹介します。

今回は「村岡川に架かる橋」の後半です。

前回は水源の一つである御霊神社から泉区内の中田橋あたりまでの宇田川に架かる主な橋梁を紹介しましたが、タイトルを「村岡川に架かる橋」としました。

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=8603

パート1でも触れましたが、この宇田川

元々「村岡川」と呼ばれていました。

大正期に河川改良に尽力した宇田さんにちなんで「宇田川」となった、という説明になっています。

ところが泉区エリアでは「宇田川」の表示が極端に減り「村岡川」表示が散見します。

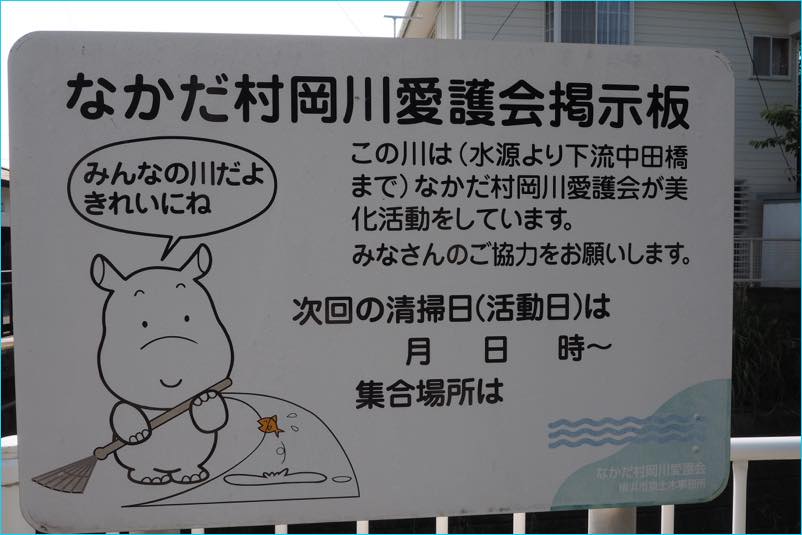

●なかだ村岡川愛護会掲示板

この川は(水源より下流中田橋まで)なかだ村岡川愛護会が美化活動をしています。 みなさんのご協力をお願いします。 みんなの川だよ きれいにね。

(なかだ村岡川愛護会、泉土木事務所)

<村岡川愛護会>としている看板が印象的でした。

宇田川 みんなで育てよう きれいな川

(中田町々内会、横浜市下水道局)

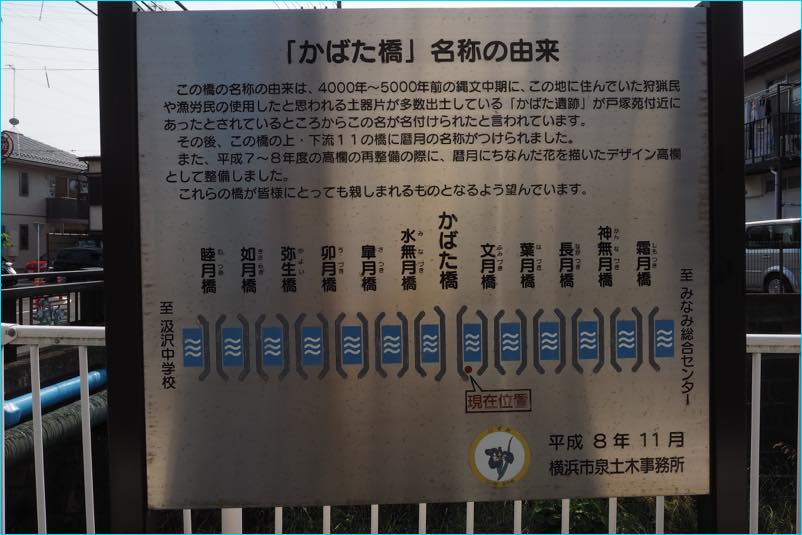

●「かばた橋」名称の由来

この橋の名称の由来は、4000年〜5000年前の縄文中期に、 この地に住んでいた狩猟民や漁労民の利用したと思われる土器片が多数出土している「かばた遺跡」が 戸塚苑付近にあったとされているところからこの名が名付けられたと言われています。 その後、この橋の上・下流11の橋に暦月の名称がつけられました。 また、平成7〜8年土の高欄の再整備の際に、暦月にちなんだ花を描いたデザイン高欄として整備しました。 これらの橋が皆様にとっても親しまれるものとんるよう望んでいます。

(至汲沢中学校) 睦月橋〜如月橋〜弥生橋〜卯月橋〜皐月橋〜水無月橋〜かばた橋〜文月橋〜葉月橋〜長月橋〜神無月橋〜霜月橋 (至みなみ総合センター)

(横浜市泉土木事務所)

ここでも「宇田川」の一言も表記されていません。

でも不思議なのが、

大正期に河川改良に尽力した宇田さん

により河川名が変わったと資料には書かれていますが、

明治期の地図でもここ戸塚エリアは「宇田川」と表記されています。

もう少し資料を探る必要があるでしょう。

(泉区内の橋)

水源(御霊神社)<この間暗渠と名のない橋多数>

広中橋、中下橋、霜月橋、神無月橋、長月橋、葉月橋、(中田幼稚園専用橋)、文月橋、かばた橋、水無月橋、皐月橋、卯月橋、弥生橋、如月橋、睦月橋、中田橋

(戸塚区内の橋)

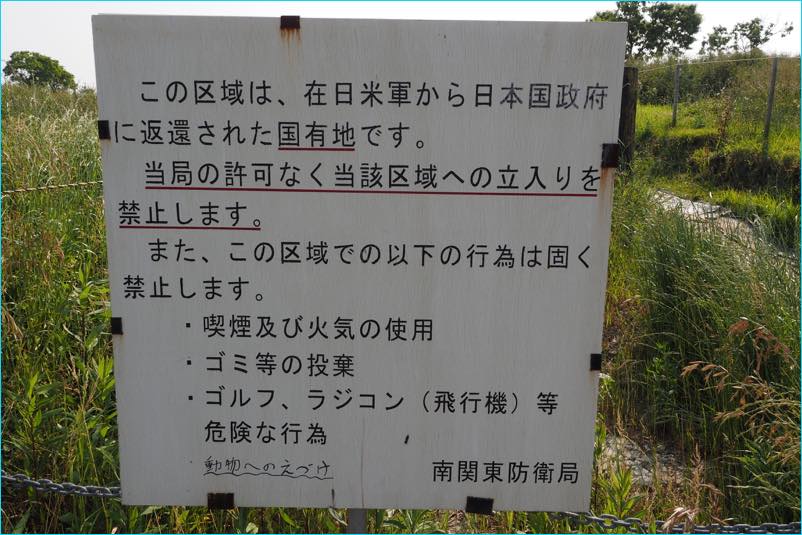

右岸側は横浜市の地図で目を引く区境円形空間があります。

ここは米軍の戸塚無線通信所で、現在は返還されました。元々、日本海軍の通信基地だったものです。

<支流:第一中汲橋>

<支流:汲橋>

<支流:井戸尻橋>

<汲沢中用?>

川向橋

的場橋

殿山橋

<支流:小無行橋>

(河川局)不明橋※まさかりが淵市民の森用?

ここには「鉞まさかりヶ渕」と呼ばれる幅約八メートル、高さ約三.五メートルの滝があります。

■まさかりが淵市民の森

「きこりの彦六が木を切っている最中に、まさかりを誤って淵に落としてしまった。すると滝の主の美しい女性が現れ、彦六を滝の庭の方に招いた。彦六は数日滝の庭で女性と過ごす。女性と別れるとき絶対にこのことは他言しないと約束する。しかし女性と別れ、家に帰ってみると、家のものは自分の三回忌を行っていた。驚いた皆に、彦六は約束を破り滝の話をしてしまった。すると彦六はその場で死んでしまった。それからこの淵をまさかりが淵と呼ぶようになったと言う。」(まさかりが淵の民話)

村上橋

深谷橋

専念寺橋

宮前橋

宮下橋

前田橋

道下橋

根先橋

新深谷橋

韮橋

芙蓉橋

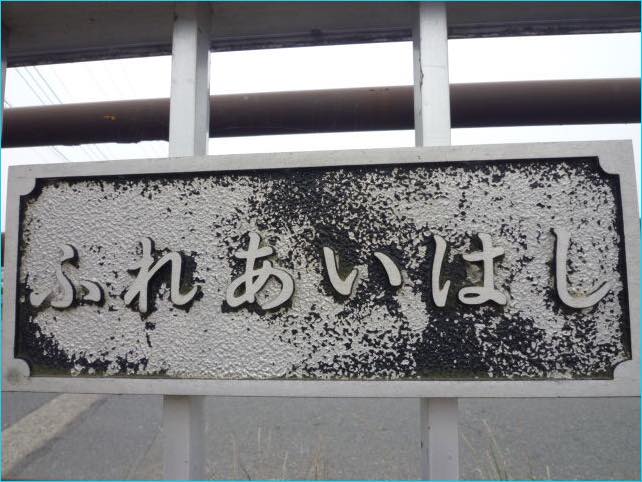

ふれあい橋(人道橋)

宇田川橋

橋の名前はどうやって決まるのか、時の事情でいろいろありようですが、

川の名を橋の名にする場合、たまたま偶然かもしれませんが、

河口に近い橋が命名されているように感じます。

帷子橋も埋立前の河口付近

鶴見川橋は河口ではありませんがかなり河口近くです。

大岡川橋梁は現在「北仲橋」になっていますが、河口に架かっていました。

(支流:谷戸川)

このあたりから(旧)横浜ドリームランドのホテルエンパイア(現在横浜薬科大)が良く見えます。

No.48 2月17日 さよならYDL

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=573

(境川合流)

(参考資料)

■主な市内の河川リスト

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?page_id=11913

第972話 白秋の横浜

前回に引き続き

白秋を追いかけます。

北原白秋の門下生「薮田義雄」がまとめた「評伝 北原白秋」

には何箇所か横浜に関する記述がありました。

薮田義雄

「(やぶた よしお、1902年4月13日‐1984年2月18日)神奈川県小田原市生まれ。小田原中学三年の時、その地に住む北原白秋の門人となる。法政大学に学ぶ(卒業したかは不明)。詩のほか、白秋の初の本格的伝記などを書いた。wikipedia」

ここでは一章を使って「所謂 「桐の花事件」の真相」について書いています。

一般的には、北原白秋が「姦通罪」で訴えられ、約二週間収監されその後放免された事件前後に作った作品集が「桐の花」。

当時、スキャンダルネタとして大きく取り上げられたこともあり、白秋の評判が一気に落ちたという彼の人生最大の逆風期でした。

引越し好きという表現が適切かどうかわかりませんが、白秋はとにかく転居の連続でした。

1912年「桐の花事件」のあった年の数年前に遡ってみます。

1907年(明治40年)5月千駄ヶ谷に転居。年末牛込北に転居。

1908年(明治41年)10月に神楽坂二丁目

1909年(明治42年)10月本郷動坂

1910年(明治43年)2月牛込小川町

9月青山原宿に転居。

1911年(明治44年)2月木挽町で下宿生活を始める。

9月<旅館住まい>

年末京橋新富座裏に転居。

1912年(明治45年)1月浅草聖天横町

5月越前堀に転居

★7月姦通罪で告訴

★8月10日の公判で免訴放免。

この事件前後の作品をまとめたものが「桐の花」でした。

[刑法旧規定第183条 姦通罪]

① 有夫ノ婦姦通シタルトキハ2年以下ノ懲役ニ処ス 其相姦シタル者、亦同シ

② 前項ノ罪ハ本夫ノ告訴ヲ待テ之ヲ論ス 但、本夫姦通ヲ縦容シタルトキハ告訴ノ効ナシ

※夫ノ告訴ヲ待テ之ヲ論ス

(事件の顛末)

白秋が1910年(明治43年)牛込から青山原宿に引っ越した隣家に

国民新聞社写真部に勤める松下長平、その妻 俊子が住んでいました。国民新聞とは、徳富蘇峰が1890年(明治23年)創刊した日刊新聞で、明治後期から大正初期にかけて政府・軍部とのつながりが強くなり政府系新聞の代表的存在となります。

隣家の松下俊子(旧姓福田俊子)と北原白秋の

<禁断の恋>というのが当時の醜聞となり、メディアの格好の材料にされました。

新聞は「詩人 白秋起訴さる 文藝汚辱の一頁」と書き立てます。

真実はわかりませんが、傍系資料などから、当時の理不尽な夫が浮き彫りになってきました。新聞社写真部に勤める松下長平なる人物から妻の俊子は今で言うDV(ドメスティック・バイオレンス)を受けていました。

さらには夫には愛人(妾では無く?)がおり、間には子供がいました。

俊子が妊娠・出産するなか、DVが続いたことと、俊子自身が詩歌に関心があったことなどから、出会った「北原白秋」への思いを膨らませます。

この頃、白秋は極貧生活と体調不良の中、上田敏に作品を絶賛され、一気に詩壇に登場します。旅館住まいから京橋新富座裏に転居、浅草聖天横町、越前堀と短い間に数回転居する中、二人の思いが募ります。

どんなにひどい夫でも<姦通罪>は「夫ノ告訴ヲ待テ之ヲ論ス」しかなく、今から考えればすごい時代でした。

冒頭の参考にした「評伝 北原白秋」では、二人の思い、関係を詳細に資料から分析しています。

二人の<ふしだらではない恋>は姦通罪で罪となり、彼女は離縁、故郷の伊賀に帰り、白秋は死に場所を求めて彷徨し、三浦三崎を訪れたりしていました。

この<三浦三崎訪問>が後に白秋一家がこの地に移るキッカケにもなっています。

私はもう一つ、時代背景も少し加味してみました。

1912年(明治45年)1月浅草聖天横町

5月越前堀に転居

★7月姦通罪で夫松下長平が告訴。

☆7月30日 明治天皇 崩御。大正時代へ。

★8月10日の公判で免訴放免。

近代日本が初めて天皇の死を迎え、一世一元の大正を迎えた時期にあたります。

坂野潤治の説く明治近代化の軋轢が再編成の欲求として噴火した「大正政変」が起こった1910年代は税制・経済、外交・軍備、護憲・藩閥等の多元化欲求の衝突の時代でした。

一連の<姦通罪>で離れ離れになった二人は、大正2年になり

劇的な再会をします。

伊賀に戻ったはずの福田俊子が横浜南京町(中華街)で暮らしていることを白秋は知ります。

白秋は彼女を迎えに行き、家族の了解を得て正式に結婚し、居を三浦に移します。

ここで生まれた詩が「城ヶ島の雨」でした。

https://www.youtube.com/watch?v=ZI4ebUR2hLU

評伝では

西村陽吉の回想録から

白秋は本牧三渓園の通りに面した桜並木に<隠れ家>があったと書かれていました。

「本牧で電車を降りて海岸の三渓園まで行く道は、両側に桜が植わって、(中略)三渓園の通りには、おでんや団子や目かつら風船玉などを売る露天が並んで、白秋の仮寓は、そのにぎやかな通りの中の、茶店のような家だった。」

この時期が大正2年4月ごろと推理しています。

1906年(明治39年)5月から三渓園外苑が一般公開されるようになり、桜の季節は特に多くの見学者が訪れるようになりました。

1908年(明治41年)には「横笛庵」が完成し、梅林も整備され”梅の三渓園”としても有名に。

1911年(明治44年)12月26日に元町(西ノ橋)から本牧原町(三渓園)まで横浜電気鉄道本牧線が開通し、さらに多くの人が三渓園を訪れ横浜最大の行楽地になっていきます。

この時期に、俊子とその子供が三渓園近くで白秋と共に暮らしていた時期があったことは驚きでした。この暮らしぶりを詠った詩歌を探していますが、まだ未明です。

その後、妻俊子とは貧困も影響し離婚し、白秋はまた一つの転機を迎えます。

この先の白秋に関しては、触れませんが、作曲家山田耕筰と組んで多くの校歌を手がけています。その中で神奈川県内の学校は三校あります。

■神奈川県立湘南高等学校

http://www.shonan-h.pen-kanagawa.ed.jp/zennichi/gaiyo/kouka.html

■神奈川県三浦市立三崎小学校

http://www.city.miura.kanagawa.jp/kyouiku/misaki/documents/e-misaki-kouka.pdf

※PDFがダウンロードされます。

■川崎市立川崎小学校

http://www.keins.city.kawasaki.jp/2/ke202001/

第971話 白秋・白雨・柊二

今回は横浜との細い線を結びながら、一人の詩人を追いかけます。

北原白秋。

戦前の詩歌界を代表する北原白秋は母の実家である熊本県玉名郡に生まれ、江戸時代から続く柳川の商家で育ちました。

彼が作った多くの詩の一編は今でも多くの人の記憶に刻まれています。

神奈川の地にも暮らし、小田原・三崎での創作活動では精力的に作品を残しています。

北原白秋はその57年の人生に幾つかの転機を迎えますが

最初の転機は、青年期の多感な時期に一人の親友を失ったことでした。

白秋。

”白”に込めた仲間の一人に「白雨」と名乗った友人中島鎮夫がいました。19歳の時、中島白雨は自ら命を絶ちます。

以来、北原は”白秋”と亡くなるまでまで名乗り数多くの作品を残しました。

彼の最初の転機とも言える中島白雨の死について

詩集「思ひ出」の一節で鮮烈な詩を詠っています。

20歳前の少年の<激しい悲しみ>が込められた詩です。

長くなりますが、紹介します。

●「たんぽぽ」

「わが友は自刄したり、彼の血に染みたる亡骸はその場所より靜かに釣臺(つりだい)に載せられて、彼の家へかへりぬ。附き添ふもの一兩名、痛ましき夕日のなかにわれらはただたんぽぽの穗の毛を踏みゆきぬ。友、年十九、名は中島鎭夫。」

あかき血しほはたんぽぽの

ゆめの逕(こみち)にしたたるや、

君がかなしき釣臺(つりだい)は

ひとり入日にゆられゆく…………あかき血しほはたんぽぽの

黄なる蕾(つぼみ)を染めてゆく、

君がかなしき傷口(きずぐち)に

春のにほひも沁み入らむ…………あかき血しほはたんぽぽの

晝のつかれに觸(ふれ)てゆく、

ふはふはと飛ぶたんぽぽの

圓い穗の毛に、そよかぜに…………あかき血しほはたんぽぽに、

けふの入日(いりひ)もたんぽぽに、

絶えて聲なき釣臺の

かげも、靈(たましひ)もたんぽぽに。あかき血しほはたんぽぽの

野邊をこまかに顫(ふる)へゆく。

半ばくづれし、なほ小さき、

おもひおもひのそのゆめに。あかき血しほはたんぽぽの

かげのしめりにちりてゆく、

君がかなしき傷口に

蟲の鳴く音も消え入らむ…………あかき血しほはたんぽぽの

けふのなごりにしたたるや、

君がかなしき釣臺は

ひとり入日にゆられゆく…………

親友、中島鎭夫は何故自殺したのか。

秀才中島鎭夫は、早くからロシア文学に関心を抱き、独学でロシア語を学んでいました。この時期、皮肉にも日露戦争勃発と重なり、中島には事実無根の”ロシアスパイ容疑”がかけられます。しかも通報者は学び舎の教師だったそうです。

1904年(明治37年)白秋は故郷を捨て上京します。

北原白秋に関して私は、有名な詩歌をいくつか知る程度でした。横浜との関連も殆ど無いと思っていましたが、彼をさらに知るようになったのは白秋の門下生であり横浜に暮らした歌人、宮柊二(みや しゅうじ)との接点からでした。

No.33 2月2日 歌人が見上げた鶴見の空

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=590

横浜市鶴見区鶴見で暮らした宮柊二は、大正元年、新潟県魚沼の書店主の子として生まれ、白秋のように20歳で家業を捨て東京中野に移り、職を転々とします。

縁あって1935年(昭和10年)に白秋の秘書となります。目を患った晩年の白秋の口述筆記を担当するようになりますが、まもなく白秋の元を去り、川崎の大手鉄鋼会社「富士製鋼所(のちの日本製鉄)」に勤めることになります。

そして結婚を期に、鶴見に居を構え保土ケ谷疎開、召集を含め17年間を横浜で過ごします。出征し、会社員として働きながら歌人としての活動を続け、最終的には歌人として独立し労働者の視点で多くの詩を残しました。

では

北原白秋と横浜の接点といえば?

神奈川県の三崎、小田原での暮らしが彼の歌人生活で良く知られたことですが、横浜との接点はあるのだろうか?

と白秋の生き様を追ってみると、意外な横浜での接点がありました。

前置きが長くなりましたが、

今回は北原白秋と横浜の細くも劇的な接点を紹介、

する前に、白秋の人生はジェットコースターのような激変の連続、極貧と名声の中で数十回にも及ぶ<引っ越し>生活を送りました。

結婚は三度、都度相手の女性も彼にとって大きな転機となっています。

年譜をさらっと眺め、最初に気がついた「横浜」は

大正14年に横浜港から樺太・北海道に視察旅行へでかけたという記述です。

北原白秋のエッセイ「フレップ・トリップ」から

〈フレップ〉はコケモモ、ツルコケモモ、〈トリップ〉はエゾクロウスゴ

『(1925年(大正14年)8月)当の七日の正午には、私は桜木町から税関の岸壁を目ざして駛っている自動車の中に、隣国の王やアルスの弟や友人たちに押っ取り巻かれて嬉々としている私自身を見出した。それから高麗丸の食堂ではそろって麦酒(ビール)の乾杯をした。一同で選挙した団長が日露役の志士沖禎介(おきていすけ)の親父さんで、一等船客の中には京大教授の博士もいれば、木下杢太郎(きのしたもくたろう)の岳父(しゅうと)さんもいる。』

ここに登場する沖禎介は下記の番外編で紹介しています。

番外編【絵葉書の風景】ハルピンの沖禎介

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=9546

彼の横浜時代は資料がありませんが、興味がある人物の一人です。

この旅行は、鉄道省が主催したもので、沖禎介の父親「沖荘蔵」氏を観光団長に選び、約二週間の旅でした。

戦前の国際港といえば、東日本は横浜でしたので、多くの渡航者が横浜港を訪れています。ワタシ的には弱い横浜ネタでした。

今回「評伝 北原白秋(薮田義雄)」に目を通す中、

横浜が登場する

「所謂 「桐の花事件」の真相」という謎めいたタイトルの中で触れています。

→次回に紹介します。

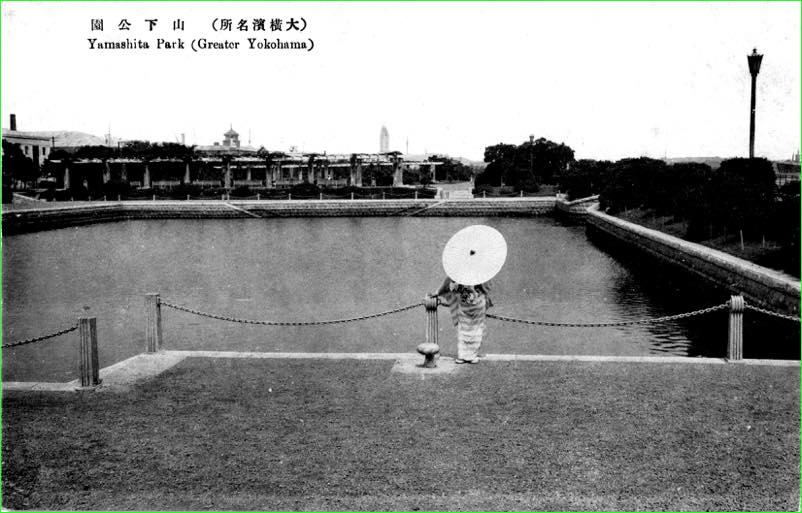

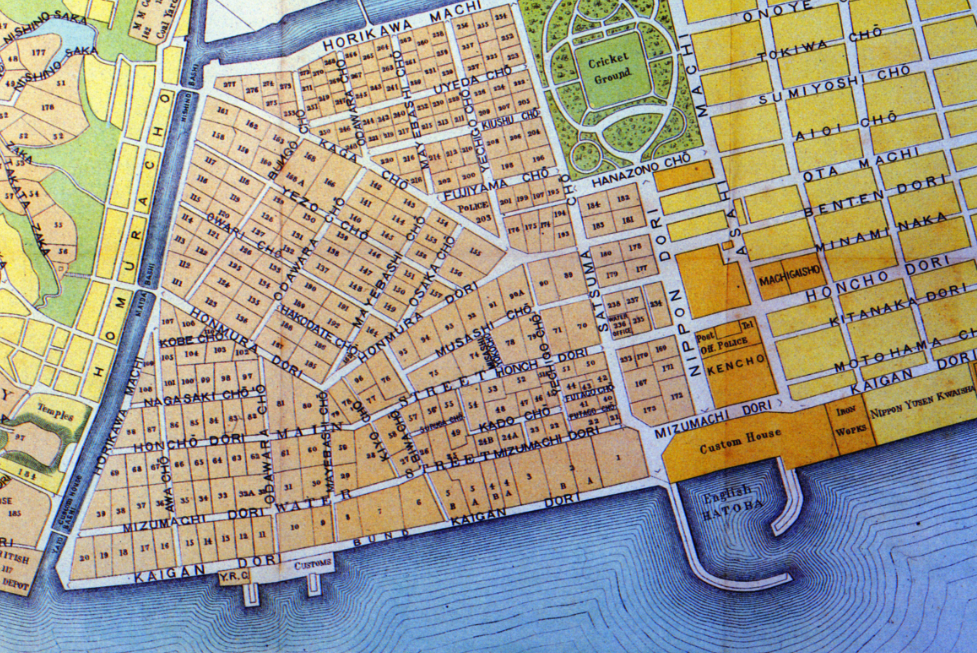

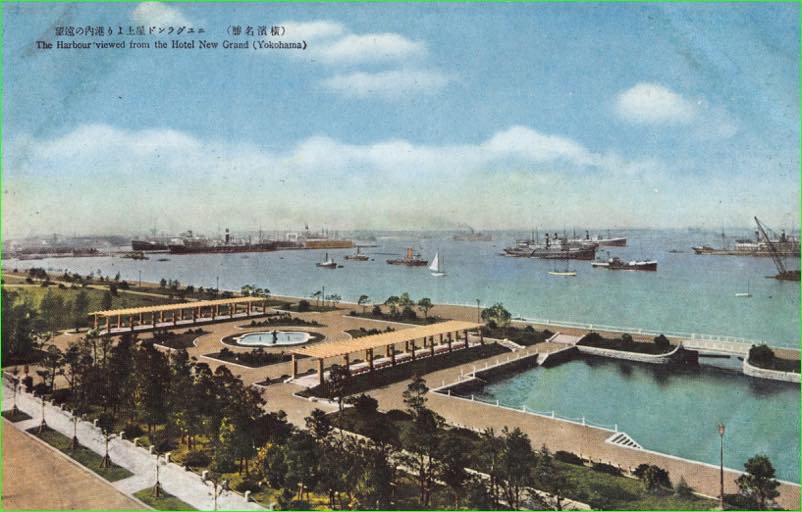

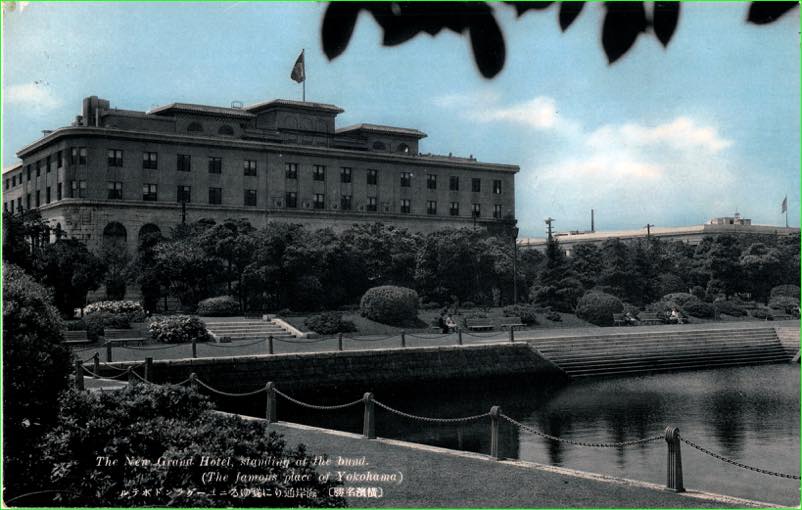

第970話【絵葉書の風景】山下公園

山下公園 船溜りに傘を差す和装の女性

神奈川県庁と横浜税関の塔が見える絵葉書。

1000話に向けて閑話休題ちょっと軽く流します。

この絵葉書は私の好きな一枚です。

携帯の待受画面にもしています。

風景

右側が岸壁で、現在氷川丸が係留されているあたりです。

撮影時期は横浜税関(クィーン)が建っているので昭和9年以降で、

(大横濱名所)のタイトルから戦前だろうと推測しました。

この船溜りは、幕末から明治期にかけて仏蘭西波止場と呼ばれていました。幕末、開港以来、フランス人の多く暮らすエリアで大桟橋ほどではありませんが小さな船着場があり、このあたりでヨットレースや水泳大会も盛んに行われた場所です。

関東大震災の後、震災の瓦礫を使って海岸通りに親水公園を整備、これが山下公園となった訳で、その際、仏蘭西波止場の構造を活かしてこの船溜りとなります。

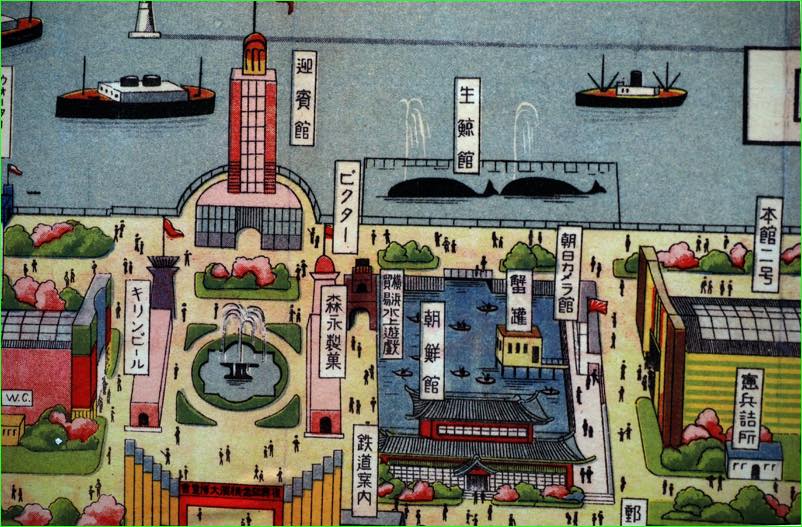

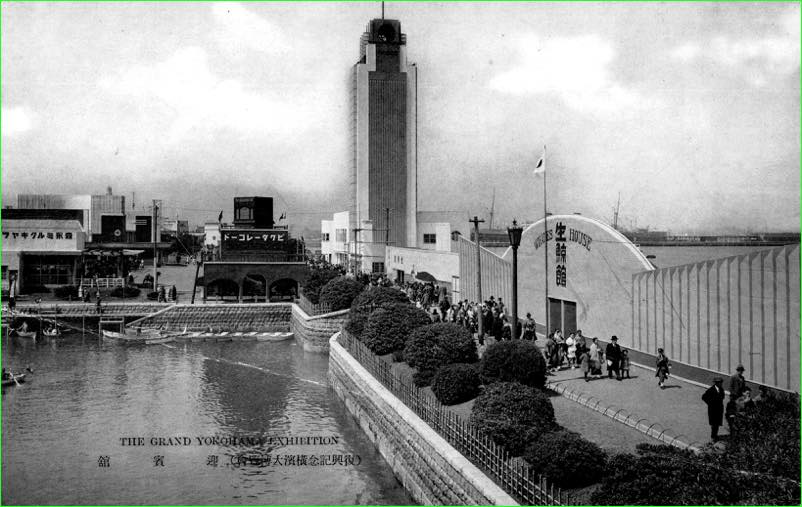

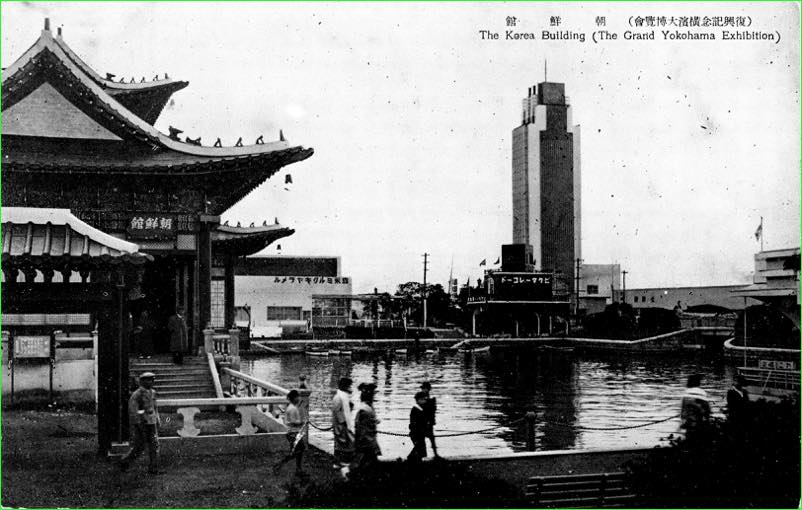

<復興記念横浜大博覧会>

1935年(昭和10年)3月から5月まで開催

震災復興の博覧会ではこの「船溜り」前に無理やりクジラを運んできたけれども、すぐに死んでしまったという、現在なら大騒ぎとなった場所でもあります。

現在は埋め立てられて沈床花壇になっていますが、完全に埋めてしまうのは残念だったのか、船溜り部分を沈床とし花壇整備しています。

現在はどうなっているか?

<実際に訪れてみてはいかがでしょう>

■山下公園船溜りの風景

手元にある絵葉書を調べてみると

いくつか「山下公園船溜」が写っている風景がありましたので紹介します。

さて

ここまでは「山下公園」を説明する定型文でした。

この絵葉書で実は私が気になるのは、

<白い傘の女性>!よーく見ると結構派手な着物です。

ではなく、左遠景に写り込んでいる丘の風景です。

絵葉書を眺めると背景に丘陵が写り込んでいるのが判ります。

手前の近代資産

右手に建つ県庁の塔屋高は48.60m

開港記念横浜会館が36m

横濱税関が51m

さて?いわゆる三塔の奥に見えるこの丘は野毛山なのだろうか?

先ず地形的には 野毛山しか考えられないのですが、妙に存在感がある点、少し疑ってしまいたいのがヨノツネ。

たぶん 野毛山は 高いビルがなにもない時代は このように見えたのでしょうね。

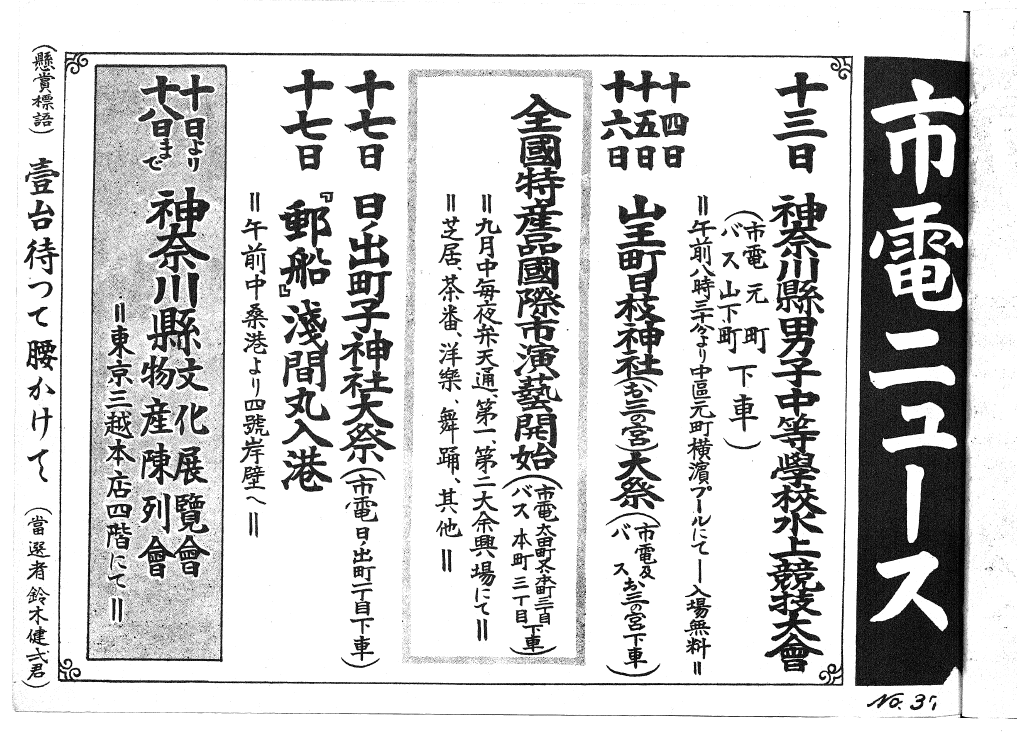

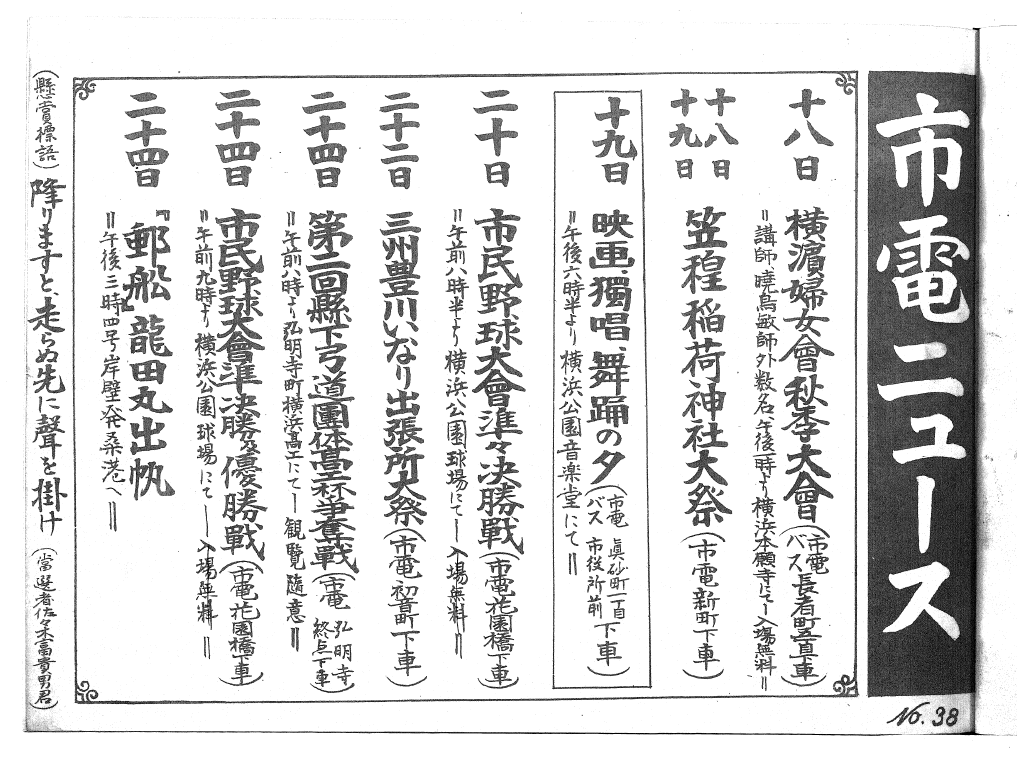

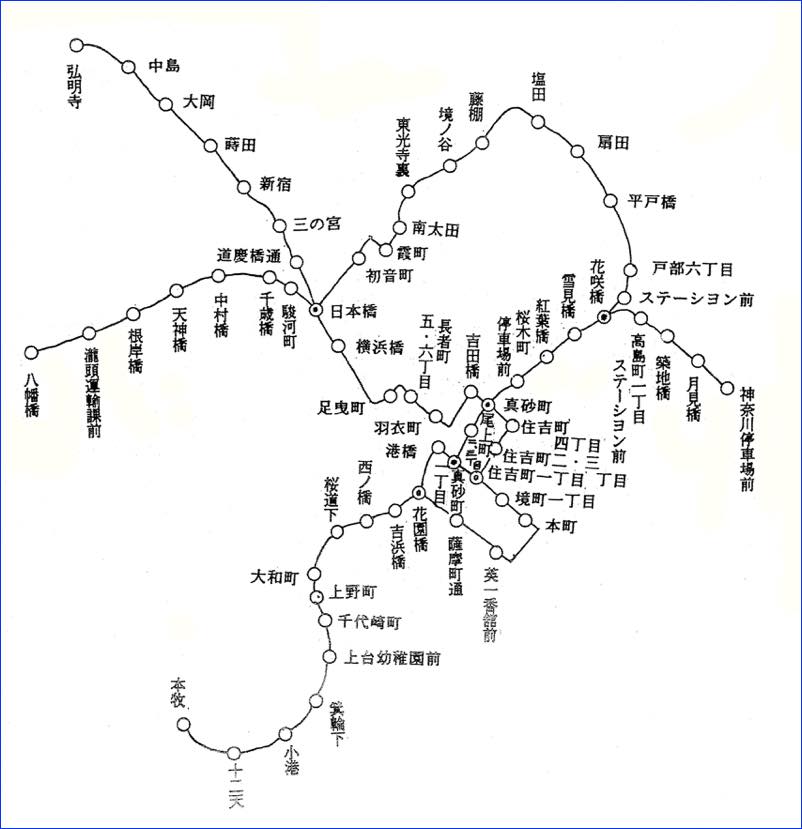

第967話 【市電ニュースの風景】1931年 №37・38

※「市電ニュース」は、車内吊り広報紙で、市内で開催される講演会、音楽会、展覧会、祭り、野球などの情報や、市政情報を乗客に伝えるメディアサービスとして掲載した。

№37は

1931年(昭和6年)9月13日(日)から9月18日(金)まで

№38は

1931年(昭和6年)9月18日(金)から24日(木)まで

【市電ニュースキーワード】

№37

■元町横濱プール

前回紹介

■山王町日枝神社(お三の宮)大祭

第968話【絵葉書の風景】お三の宮

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=11786

「関外総鎮守お三の宮日枝神社」

http://www.osannomiya-hie.or.jp ■全国特産品國際市演芸開始

=芝居、茶番、洋楽、舞踊

※茶番=こっけいな即興寸劇。

江戸歌舞伎の楽屋内で発生し、18世紀中ごろ一般に広まった。口上茶番と立ち茶番とがある。茶番狂言。

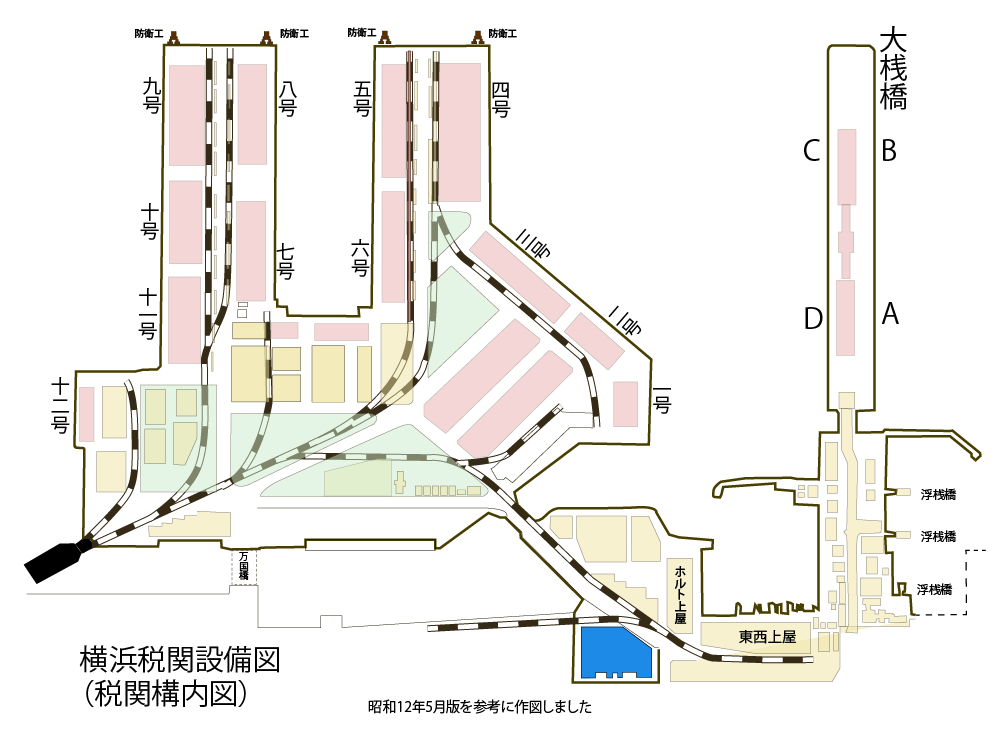

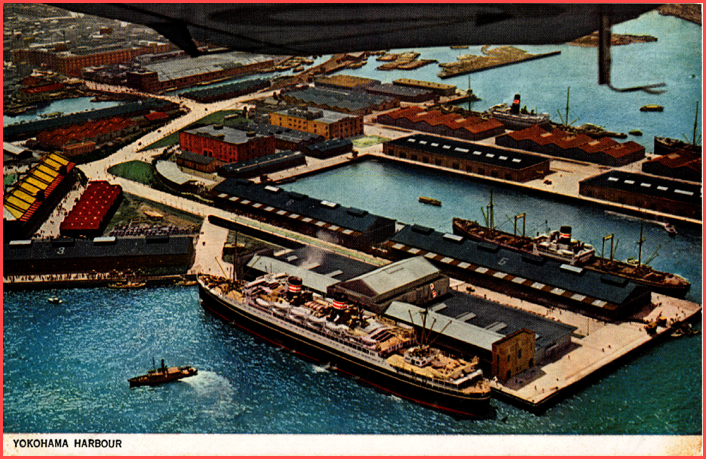

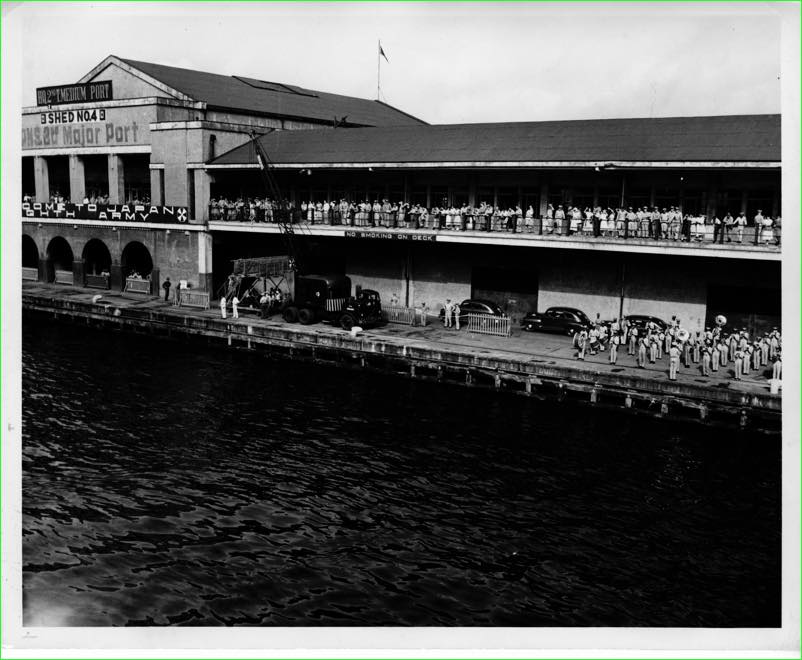

■四号岸壁へ

明治後期から大正にかけて建設・整備されてきた「新港埠頭」には12号まで岸壁が設置されていた。その中でも外海に最も近く接岸しやすかったのか、四号岸壁が客船用に多く利用された。

=東京三越本店四階にて=

現在も東京で地方PRブース、物産展が開催されるが戦前も県物産展が開催された。

何が展示されたのか、知りたい! №38

■暁鳥 敏(あけがらす はや)

1877年〈明治10年〉7月12日〜1954年〈昭和29年〉8月27日

真宗大谷派の僧侶、宗教家

http://www.city.hakusan.ishikawa.jp/kankoubunkabu/bunkasinkou/senzin/akegarasu.html

■横浜公園

横浜公園は、開港してまもなく遊郭ができた空間(港崎遊郭)が慶応の大火で消失し遊郭は移動。その跡地はしばらく放置、居留地の外国人から生活環境改善要求があり、土木技師リチャード・ブラントン設計による海岸から日本大通・横浜公園一帯が整備された。本質的な狙いは<防火帯>だったが、本格的な近代公園として、現在まで残る貴重な公共空間である。横浜公園は開園当時、我も彼もという意味で「彼我公園」と呼ばれた。園内には外人居留地運動場、噴水、回遊歩道などが整備された。

1931年(昭和6年)当時は※音楽堂 ※球場があり多くの人々に利用された。

No.78 3月18日 横浜公園に野球場完成

第956話【横浜真景一覧図絵徹底研究】第一話

■■関連ブログ

第966話 【市電ニュースの風景】1931年 №35・36

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=11764 第920話【市電ニュース】市電域と市電ニュース

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=10847 【市電ニュースの風景】第一号その1

1930年(昭和5年)12月25日

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=7276 【市電ニュースの風景】1931年 №21

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=7482

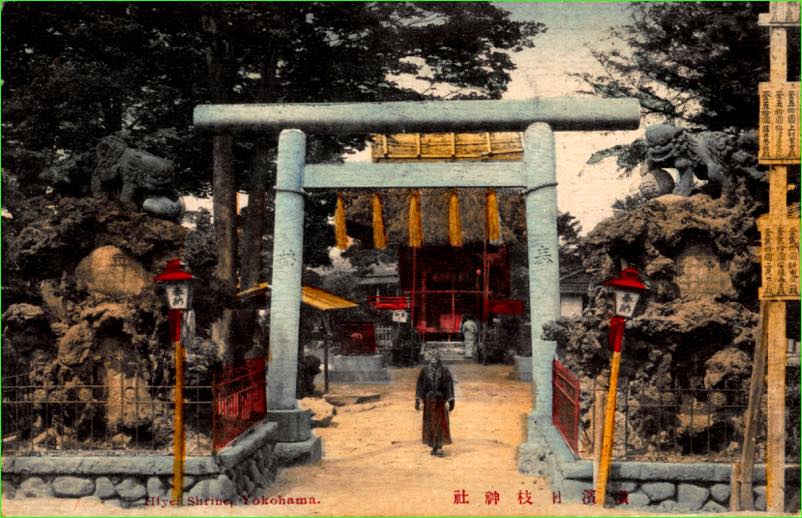

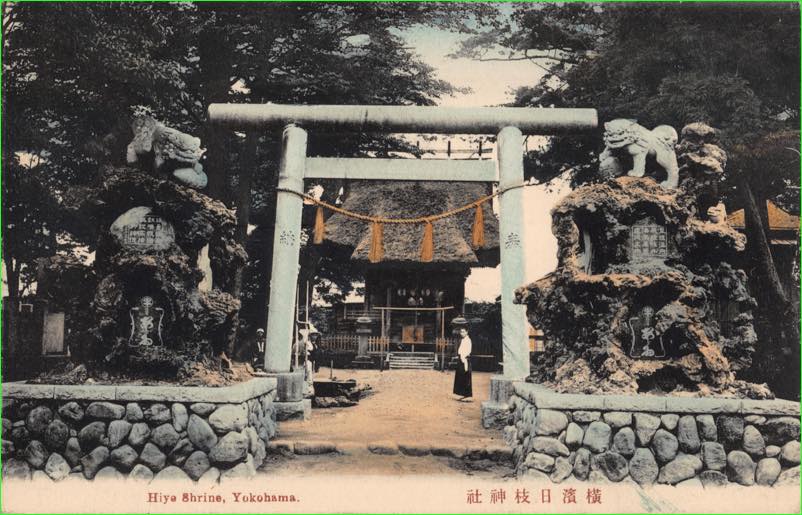

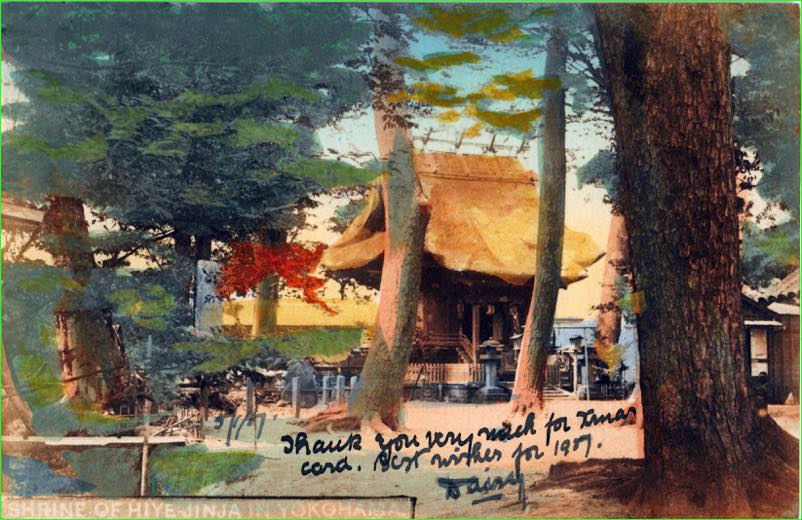

第968話【絵葉書の風景】お三の宮

まもなく1000話になりますが、お三の宮はうっかり紹介していませんでした。

昔のお三ノ宮付近の絵葉書・地図を少し紹介しながら

「関外総鎮守お三の宮日枝神社」に触れます。

多くの方は「お三の宮」と略して呼んでいます。

関外総鎮守の名からわかるように

横浜関外地区=吉田新田域の鎮守様です。

約360年前、江戸の木材・石材商の吉田勘兵衛が、深い入り海部分を干拓する願いを幕府に出し、新田事業に成功します。この「吉田新田」の鎮守(守り神)として、寛文十三年 (1673年)に建てられたのが「関外総鎮守お三の宮日枝神社」です。

なぜ「お三の宮」なのかは諸説あります。

(1)お三の宮の旧社名である「山王社」が転詑して、「山王(さんのう)の宮」から「おさんのうのみや」「お三の宮」になった。

(2)お三の宮は江戸赤坂の山王社からの勧請で、日吉大社→東京赤坂の日枝神社→お三の宮、と三番目にあたる。

(3)江戸の山王社は、近江日吉山王二十一社の中の、大宮・ニノ宮・三ノ宮であるから、お三ノ宮もその分霊を祀ったので。

以上は「山王」に関係するもの。

(4)明治初期の古地図には、お三の宮の位置に、「お産の宮」と当て字をしたものもあり、お産の信仰があったのではないか。

(5)古田新田埋立ての際の人柱「おさん」を祀ったので。

(4)(5)は庶民信仰の中から呼ばれるようになったようです。

定説となりそうなのは「山王社」の<さんのう>→<おさんのう>

このあたりではないでしょうか。

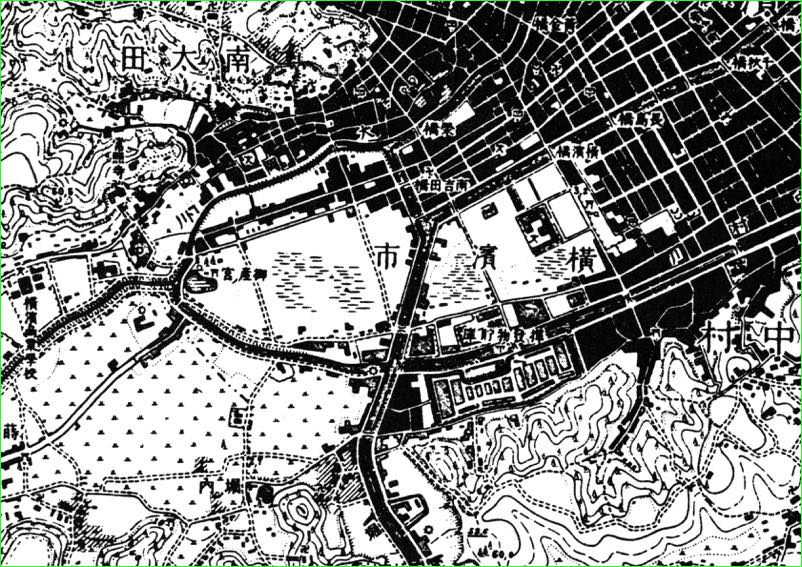

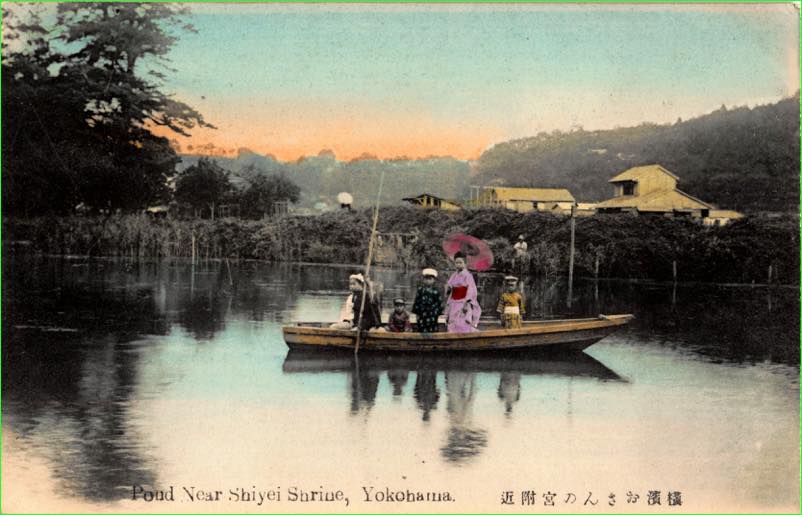

日枝神社には<池>がありました。

明治から大正時代の地図をみると日枝神社裏には大きな池がありました。

現在はどうなっているか?

吉野町市民プラザになっています。

日枝神社は古くから猿が神様の使い「神猿(まさる)」信仰がありました。

中世から近世にかけて山王信仰のなかでサルは神の使いとしての役割を担うとされ、

外部からの侵入を排除して村内を守る役割や、音から難がサル、「神猿(まさる)」は勝るに繋がるとして縁起物となりました。

日枝神社周辺の風景

第965話 醤油、塩 横浜雑景Ⅱ

前回に続き、醤油と塩から横浜を見てみたい。

横浜市域は地形的には東から北東にかけて、鶴見川に沿って農耕地が点在するが西部エリアは起伏が多く農耕地はあまり多くなかったため近世、全体としては米穀の生産量は全国平均と比較して少ない。

かといって近世の横浜エリアがコメの取れない貧しい村々で埋め尽くされていたと考えるのは早計だ。林業、漁業を含め多角的経営が行われていたようだ。

少し横浜の時間を近世江戸期に戻してみよう。

近世の横浜は、武蔵国の南部と相模国の東部にまたがり、久良岐郡の一部を除き殆どが幕府直轄領で、江戸城を中心にした経済圏内にあった。

つまり藩の国境がなかったので、物流に関しては周囲30km程度の範囲は江戸経済のヒンターランド(後背地)に横浜市域の半分が入っていた。単純に直線で30kmといえば、保土ケ谷宿あたりになる。江戸の消費力は、周辺エリアの生産構造を大きく変え、相互の村々も商品や資源のやり取りを頻繁に行っていたことが、村に残る明細帳・日記等から明らかになっている。

近世以降、集約的農業を行わなければならなかった農家にとって<肥料>の確保は死活問題だった。酸性土の多い関東ローム層では中和剤として糠を必要とし、川沿いの農耕地では干鰯や粕を必要としたため肥料市場が形成されていた。

同様に、戦国時代の「敵に塩を送る」という言葉があるように、人々の暮らしに欠かせないのが塩だった。人は塩分を摂取しなければ生きて行けない。

塩の生産は古代から重要な<営み>だったが、江戸時代になると重要な産業の一つとなった。明治38年に塩の生産管理が専売法によって行われるまで、塩は地場の重要産品で、大小様々な形態で製塩が行われていた。

明治まで金沢平潟湾の塩はさかんに生産され、古くは室町時代後期南北朝時代に称名寺領洲崎・町屋に塩垂場(製塩場)があり塩で年貢を収めていたことが記録で確認することができる。鎌倉幕府を失った後も称名寺の重要な収入源が塩であったことがうかがえる。

この製塩はただ海があれば生産できるものではなく、幾つかの条件が必要である。製塩には「塩水・干潟・燃料・物流手段」などの条件を十分に兼ね備えた場所でしか成立できない。

製塩といえば、播州赤穂の塩が有名で、江戸期には藩の経済を支えた重要産業でもあった。製塩は「藻塩焼」「揚浜式塩田法」「入浜式塩田法」などがあり、現在では「流下式塩田」「イオン交換法」などが用いられている。

江戸時代、全国の諸藩は独自に「塩」を確保しなければならなかったため、多く生産できる藩は財源ともなった。加賀百万石とも言われた加賀藩は、石高だけではなく製塩を産業化し江戸期から専売制を敷いていた。新潟村上も古くから製塩で有名である。豊かな塩田があるところはコストを支払い高瀬舟を使ってでも多くの燃料を遠方から調達した。

塩田の要は安定した<燃料>確保である。

生産に必要な燃料が地域の植生バランスを壊せば、たちまち製塩コストが急上昇してしまう。特に小さな塩田には循環型に近いかたちでの燃料供給が必須だった。つまり地域循環程度の生産量を維持する規模の製塩は、「塩水・干潟・燃料・物流手段」のバランスが揃った場所で行われていた。

起伏に富み後背地に広い森林を持ち、干潟があった六浦(金沢)はまさに適地だったようだ。

江戸後期に編集された新編武蔵風土記稿には金沢の製塩業の様子が克明に記されている。金沢では干潟で濃縮された海水を釜に入れ、燃料(塩木)を燃やし煮詰め結晶化させ炊き塩を抽出する方法が一般的だったようだ。

1872年(明治5年)三分村(六浦) では年間67トンの塩、三万束の薪が生産されたことが記録されている。金沢の製塩業は1905年(明治38年)に塩が専売品となった以降急速に縮小され、地場の塩が消えていくことになる。

江戸前期まで、製塩が行われていた場所が、前回

第964話 醤油、塩 横浜雑景 で紹介した南太田・蒔田にあった。

現在蒔田公園となっている一帯を含め、このエリアは塩の生産地でもあったようだ。

この蒔田公園あたりは、吉田勘兵衛が新田開発に取り掛かるまで大岡川の河口だったからだ。そしてこの蒔田公園を見下ろす高台にはかつて「蒔田城」があり、そこには戦国時代三河国幡豆軍吉良荘をルーツに持つ「(武蔵)吉良氏」が城主として領地の南端拠点としていた。

「(武蔵)吉良氏」は武蔵国世田谷郷にあった世田谷城を拠点として、小田原北条氏を支えた武将として活躍した一族だ。

ここからは推論に過ぎない。

吉良一族のルーツとなった足利氏一族の血筋を持つ東条吉良氏が領主を務めた地名「吉良吉田」が愛知県に残る。この場所は「吉良」の名が残りかつて「塩田」があったことで有名である。中世から矢作古川河口付近を中心に製塩業が営まれ、専売法施行後の1970年代まで続いた三河湾の中心的塩田だった。

蒔田の製塩と三河の製塩が吉良氏で繋がるのではないか?

中世の多能武士集団に<塩作り技能者>がいたのではないか?

全くの推論に過ぎない。

ただ 世田谷城主 吉良氏と横浜の因縁は蒔田城だけではない。

北条氏綱の娘、崎姫が小田原より吉良家に嫁入りする際、従ってきた武将の中に

■苅部氏

■森氏

■並木氏

がいる。

彼らは小田原北条氏が豊臣秀吉に滅ぼされた際、帰農し在に残り江戸時代に名主などを務め、現在も苅部家があり、その他の武士は地名を残している。

また、吉良家の世田谷拠城下に吉良家が建立した寺院が弘徳院で、後に彦根藩主・井伊直孝が井伊氏の菩提寺とした「豪徳寺」である。

井伊直弼像は蒔田城の下流にある掃部山から海を見ている。

井伊直弼像は蒔田城の下流にある掃部山から海を見ている。

不思議な因縁である。

さらにコジツケレば、井伊家の本拠地である彦根は琵琶湖に面し、淡水であるこの湖岸にも「近江塩」を生成した場所があった。

塩は人間に必須成分なので、塩の道をたどれば<全て>に繋がってしまう。

■大岡川に関係する武士たちを現在整理している。まとまり次第紹介したい。

第964話 醤油、塩 横浜雑景

第964話 醤油、塩 横浜雑景

今回から少しエッセイ風 書きなぐりを始めてみることにした。

地産地消は物流の発達と反比例する現象である。大都市は商品を飲み込む。

また、大量生産による廉価の席巻とも反比例し、ナショナルブランドが地域生産力を奪っていく。この経済原則は近代の風景ではなく、江戸時代後期には、頻繁に村間の商品売買、都市圏への商品供給が盛んに行われていた実態が明らかになっている。

近世江戸の産業が明治維新以後、変化しながらも存続していく業種もあれば、近代化で消滅していく業種もある。呉服商は百貨店に、両替商は商社・金融会社へと変わっていった。染と版画の技術と織物産業が融合し横浜の捺染、スカーフ産業を育てたように大消費地として近代に登場した「横浜」は業種業態の様々なドラマが起こっている。今も横浜人に人気なのが「もののはじめ」だ。個人的にはそろそろ卒業したほうが良いとは思うが、横浜もののはじめ本は未だ売れるようだ。その中には、他の都市の研究によって「はじめの座」を失ったものもある。富岡八幡近くにある海水浴の碑は、大磯に奪われたようだ。洗濯もどうやら横浜初ではなさそうだ。

ただ、居留地を抱えたことにより横浜から事業化が始まった産業形態は多い。ビール事業、パン製造、アイスクリーム製造、大量の製茶販売、鉄道事業もそうだろう。近代産業は日本各地に興り、次第に寡占化していく過程を踏んでいった。

元町の古老に聞いた。

横浜でも戦後まで小さな製パン店が多かったという。昔は商店街に必ず一二軒はあった和菓子店も自家製が中心だった。これは戦後、東京オリンピックくらいまで続いたという。このあたりからナショナルブランドが台頭し、自家製のパン屋は激変しチェーン化していく。木村屋、山崎製パン、丸十ベーカリー他の看板が急増し、スーパー、コンビニの登場で街のパン屋はその姿を消していった。

横浜のパン製造史を読むと偶然の一致ではあるが、大岡川周辺に老舗パン屋が健在であるように思う。まず堀川近辺ではパン業発祥の元町<パン物語>がある。横浜神戸東京、大正期から昭和初期に一大パン業創業ブームがおとずれるのである。

現在、

弘明寺入り口で開業する「デュークベーカリー」は昭和三年「木村屋」として創業 赤川家が店を守っている。

「盛光堂総本舗」の笹川さん。

横浜橋通商店街にある「丸十早川ベーカリー」は昭和29年「藤田丸十ベーカリー」として丸十系列として創業、初代の早川博さんを早川家が守っている。

野毛の「コテイベーカリー」もそうだ。あんぱんの美味しかった日本堂もつい最近まで頑張っていた。

横浜では、豆腐屋さんも個人製造店舗が最近までかなり頑張っていたが、この二十年軒並み閉店し激減状態にある。横浜の豆腐屋がとても元気な時代があった。

必ずしもその証ではないが、平沼に当時は目を見張った「豆腐会館」が建てられた。九〇年代まであのラッパを吹きながらの引き売りを見ることができた。

新しもの好きな横浜人(ごめんなさいハマっ子という語はあまり好きではない)ではあるが、老舗やご近所を愛するのも忘れないのも横浜の良いところだと思う。

前振りが長くなった。本題に入ろう。

醤油製造は近代まで、街なかに製造工場があり最寄り品だった。醤油は地産地消の代表格だったが、どこでも生産されていた訳では無い。原材料が揃わないと生産地にはならない。醤油の原材料は言うまでもないが大豆・小麦・麹・水・塩である。

現在、地元では神奈川区で「横浜醤油」が生産を続けている。

かつて南太田に「太田醤油醸造所」という中規模の工場があった。ここは横浜太田町に本宅を構えた吉田健三が経営していた醤油工場である。

吉田健三といってもピンと来ないかもしれなが、外相から首相となった吉田茂の父親(養父)だといえば、少し驚くかもしれない。

越前福井藩士の家に生まれ、1864年(文久四年)に脱藩し大坂で医学を学ぼうとするが、英学の必要性を感じ長崎に行き、その後1866年(慶応二年)にイギリス軍艦でイギリスへ密航、2年間滞在して西洋の新知識を習得し明治維新に帰国。その後、ジャーディン・マセソン商会横浜支店(英一番館)の支店長に就任し日本政府を相手に事業で大成功する。その功あってか大金の一万円の慰労金(退職金)を受け取りこれを元手に

「英学塾を皮切りに、翌1872年には東京日日新聞の経営に参画。さらには醤油の醸造業や電灯会社の設立、ビールやトタン、フランネルの輸入など、実業家としての頭角を顕して横浜有数の富豪に成長した。(wikipedia」

明治に入り、新しい時代に様々な政治運動が芽生えた。中でも幕末期倒幕に寄与した一人、板垣退助が全く未明の明治新政府設立時には木戸孝允、西郷隆盛、大隈重信と共に参与に就任する。「明治六年政変」征韓論論争に破れ、下野。自由民権運動を経て自由党を起し、明治期の一大勢力となっていく。

横浜でも、彼の思想に共鳴した者も多く、吉田健三もその一人だった。

大岡川運河整備に寄与した伏島近蔵も自由党支持者であった。

吉田健三は子供がなく、自由民権運動の闘士で板垣退助の腹心だった友人の竹内綱の五男 茂(吉田茂)を養子に迎え、茂は戸太町立太田学校(後の横浜市立太田小学校)を卒業した。

話が逸れてしまった。

醤油の原材料は大豆・小麦・麹・水・塩である。

醤油といえば千葉県銚子(ヤマサ)・野田(キッコーマン)が有名である。醤油は近世江戸期に工業化されたことにより贅沢品から日常の食生活革命の一端を担うようになる。江戸期当初は、原材料に大豆と大麦が使われていたが小麦を使うことにより濃口醤油の量産が始まる。醤油はもともと良質の大豆・麦・塩を調達できる西国の特産品で、江戸城への高級献上品の代表格でもあった。本場関西からの醤油は「下り醤油」と呼ばれ、関東の醤油は二級品扱いだったが、溜ではない濃口が主生産となり江戸味の醤油文化が確立する。

醤油製造の条件に、原材料は勿論「水運」が必須だったので、利根川流域に醤油産業が育ち行徳の塩、関東平野の大豆と小麦が結果的に銚子・野田に集約し醤油産業が育つ事になったが、この条件が揃えば近世から近代にかけて、地場の醤油産業も成り立った。

横浜市南区太田エリアは大岡川運河が発達し、大豆・小麦・麹・水・塩を揃える条件が揃っていたと推察できる。

(横浜の塩へつづく)

第963話 8月3日(金)

戦前の歴代市長に関して自分の記憶の整理をします。

まず戦前期の歴代横浜市長一覧

開港50周年記念事業を担当。市章、市歌の制定。

(12代市長 青木周三)

横浜市が横浜電気鉄道を買収。電気局を発足。

第689話【横浜の記念式典】もう一つの幻イベント

紀元(皇紀)二千六百年特別観艦式(横浜)