ホーム » 2012 (ページ 13)

年別アーカイブ: 2012

No.266 9月22日 (土)ハマの赤レンガ

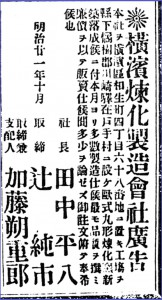

1888年(明治21年)9月22日(土)の今日、

横浜区相生町68番地に横浜煉化製造会社が創業しました。

横浜のイメージワードの一つに“赤レンガ”があります。

震災や戦災で多くのレンガ仕立ての建物は失われましたが、横浜にレンガは欠かせません。

今日はレンガ製造を巡る話しをまとめてみました。

横浜でレンガ製造といえば、実業家として活躍したジェラールが1873年(明治6年)に山手で始めたことが有名です。

No.175 6月23日 フランス軍港があった丘

その後、近代建築に欠かさせない素材としてレンガ需要が高まります。また新技術も海外から導入され、日本各地に量産工場が作られました。横浜煉化製造会社もその一つです。

横浜煉化製造会社の創業した1888年(明治21年)前後に日本煉瓦製造会社、竹村煉瓦製造工場、東輝煉化石製所、関西煉瓦会社、下野煉化製造会社、大阪窯業、金町製瓦会社など次々とレンガ工場が設立されます。

現在公開中の東京駅もまさにこの時代のレンガ建築の傑作です。

http://www.tokyostationcity.com

(ホフマン窯)

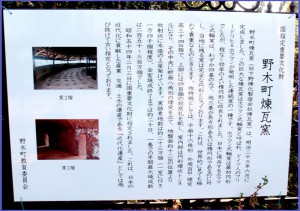

横浜煉化製造会社、日本煉瓦製造会社(埼玉県)と下野煉化製造会社(栃木県)の三社は当時大量生産型の代表工場でした。いずれも近代的なホフマン窯で、横浜の近代建築の重要な素材供給源となりました。

ホフマン窯とは、ドイツ人技師ホフマン(Friedrich Hoffman)が考案し、19世紀後半のレンガ製造の主流となった量産型工場です。それまで、煉瓦を入れて焼きあがると、“火を消し”熱が下がってから煉瓦を取り出す工程でした。ホフマン窯は、窯を環状(円形、楕円形等)に配置し、煉瓦を連続製造することが可能になりました。

|

| シモレン下野煉化会社(現在修復中) |

|

| 修復中の工場(野木) |

(遺構)

現在全国に5つの遺構が残っています。

●栃木県下都賀郡野木町

旧下野煉化製造会社(シモレン) 重要文化財

●埼玉県深谷市

旧日本煉瓦製造 重要文化財

○滋賀県近江八幡市

旧中川煉瓦製造所 登録有形文化財

○京都府舞鶴市

旧神崎煉瓦 登録有形文化財

○岡山県笠岡市

旧西山煉瓦製造所

横浜煉化製造会社は、残念ながら工場経営は十年で経営が行き詰まり解散します。煉瓦工場は、橘樹郡(現在の川崎市)にありました。社長となった田中平八は「天下の糸平」といわれた相場師“田中平八”※ではなく二代目です。

※富貴楼のお倉の支援者

当初「横浜煉化製造会社」として出発しますが、経営者が代わり川崎の工場に本社機能を移し「御幸煉瓦製造所」となりレンガ製造は継続します。ここで製造された煉瓦は、明治中期〜大正期の横浜で多くの建物に使用されていたことがわかっています。

その手がかりとなるのが、「煉瓦の刻印」です。

http://www.maizuru.net/kokuin.htm

レンガの歴史的建造物を見学する時、「煉瓦の刻印」を探すのも面白いでしょう。

(横浜の代表的煉瓦造建築)

■赤レンガ倉庫(新港埠頭保税倉庫)

http://www.yokohama-akarenga.jp/index.html

横浜正金銀行(現、神奈川県立歴史博物館)をてがけた妻木頼黄※の設計で、150年の歴史を持っています。関東大震災を生き延びた煉瓦壁のなかに鉄材を埋め込む「碇聯鉄[ていれんてつ]構法」と呼ばれる耐震技術を積極的に導入した点で評価が高い建造物です。

全長約150メートル、背面に鉄骨造ベランダを持ち、日本初のエレベーターや避雷針、消火栓を備えていました。

愛称「ハマの赤レンガ」

No.261 9月17日(月)江戸の敵を横浜で

■開港記念会館

http://www.city.yokohama.lg.jp/naka/kaikou/

設計原案ならびに基本構造設計:福田重義・山田七五郎

建築当初の建築様式:辰野式フリークラシック

時計塔の高さ:36m

愛称「ジャックの塔」

■北仲ブリック(旧横浜生糸検査所倉庫事務所)

遠藤於菟の設計により大正15年に横浜生糸検査所の倉庫事務所として建てられました。

日本で最初の鉄筋コンクリート建築である三井物産横浜支店を設計した遠藤於菟の晩年の大作です。

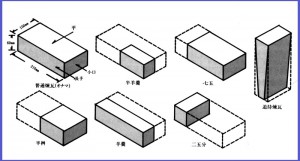

(煉瓦用語)

煉瓦造建築を愉しむには用語や積み方を知っていると一層面白くなります。

煉瓦形状の名称

|

| 煉瓦の各部名称 |

積み方

|

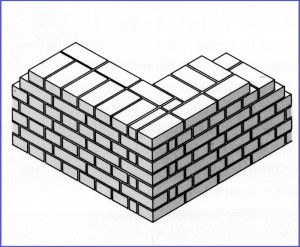

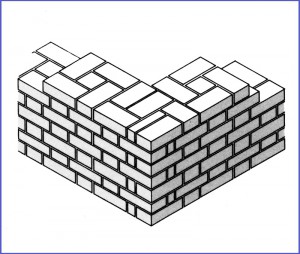

| イギリス積 |

|

| フランス積 |

No.265 9月21日(金)ぺんぺん草の後に

今や神奈川県最大の乗降客数を誇る「横浜駅」の西口広場は資材置場でした。

昭和20年代の話しです。

30年代に入り、横浜駅西口駅前は“劇的な”変化が始まります。

1957年(昭和32年)9月21日(土)の今日、

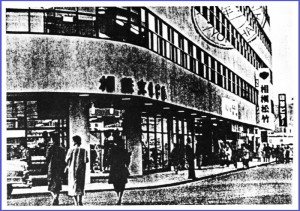

相鉄文化会館が開業しました。

相模鉄道株式会社元副社長 岡幸男は昭和20年代を「荒地にペンペン草が生えていた横浜西口」と表現しました。

当時 横浜駅は東口が表玄関でした。

現在の横浜駅西口は“横浜駅”が現桜木町から震災を経て現在の位置に移転して以来長い間<裏口>の位置づけでした。

横浜駅激変のキッカケとなったのが

1952年(昭和27年)相鉄による米国のスタンダード・オイル社から横浜駅西口の土地24,688m²を買収したことでした。

相鉄にとって土地買収は賛否両論、決断したのが東急五島慶太の秘蔵っ子で相鉄社長になった川又貞次郎でした。

第二次世界大戦直前に東急グループに合併された相鉄は、戦後東急から送り込まれた川又貞次郎の下で悲願の“独立”を果たします。

川又社長以下、相鉄は横浜駅西口の開発を決断した事で、現在の発展を方向付けることになります。

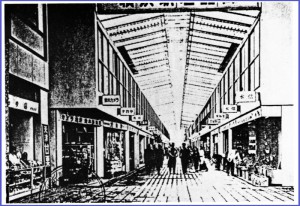

まず手始めに国鉄・東急東横「横浜駅」と相鉄の駅舎を繋ぐ平屋の商店街を作ります。

1956年(昭和31年)横浜駅名品街と「高島屋ストアー」の開店です。

この横浜駅名品街と「高島屋ストアー」は、大成功を収めます。

相鉄はこの成功を軸に、本格的な横浜駅前開発を展開します。

1957年(昭和32年)9月21日(土)相鉄興業株式会社により相鉄文化会館が開店します。

地上4階建てのビルが、西口に完成します。

地下1階 お好み食品街、お好み食堂

地上3階 婦人文化教室

地上4階 横浜精養軒

「相鉄文化会館」の名は、相鉄にとって発展の基軸となった重要なものになります。

相鉄はさらに一歩踏み出します。

1959年(昭和34年)10月高島屋ストアー増強計画を承認し、デパート横浜高島屋が開店します。

横浜駅の表玄関が次第に「西」へ、重心が移り始めます。

西口一帯は地権者が複雑に入り乱れているため、開発推進は現在でも困難を極める場所ですが、「駅ビル」「ダイヤモンド地下街」と矢継ぎ早に表玄関西口の快走がポルタ・そごうによる東口開発まで続きます。

相鉄文化会館は、

1973年(昭和48年)11月相鉄ジョイナス開店により姿を消しますが、

平成に入り緑園都市開発成功の祈願をこめて???

新たな相鉄文化会館が姿を現します。

相鉄が作り上げた新しい街「緑園都市」です。

横浜に基盤を置く現在精力的に活動する建築家・山本理顕のコーディネーションにより誕生した街です。

「通り抜ける」建築の集合体が作り出す“街”として日本の都市計画に重大なヒントを与えました。

この街の“鎮守”のような建物が「相鉄文化会館」です。

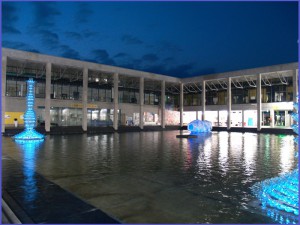

■新・相鉄文化会館

設計者:原広司(アトリエファイ建築研究所)

住所:横浜市泉区緑園4-3-28

竣工:1990年

用途:研修施設、博物館、ギャラリー

http://arc-no.com/arc/kanagawa/kana-sotetu1.htm

設計者、原 広司(はら ひろし)は、日本を代表する建築家の一人で、京都駅ビル設計で議論を巻き起こしましたが、経年による評価が高まっています。

現在東京大学名誉教授で、妻有「大地の芸術祭」ディレクターである北川フラムは義弟。

大江健三郎と親交が深いことでも知られています。

「緑園都市」は20年以上の時間が経過しましたが、良い街に育っているように見えます。都市計画上の残っている課題、現在起っている問題も多くあるようですが、新しき街がそこに暮らす人たちと馴染んでいく姿を実感できる“数少ない”ニュータウンといえるでしょう。

No.264 9月20日(木)「鼾かく人を流罪す月今宵」

横浜出身で市内、県内に多くの句碑を残した飯田九一は、

1936年(昭和11年)9月20日の今日「杉田金沢古今俳句集」を発刊しました。

九一にとって金沢の地はルーツでもありました。

画家、俳人として、また俳画を近代に確立した彼の足跡を追います。

|

| 現在も住宅として使用されている飯田家住宅 |

飯田九一 (いいだくいち) は、

1892年(明治25年)10月17日、十一代飯田助太夫(いいだすけだゆう)の三男として橘樹郡大綱村北綱島(現:横浜市港北区北綱島町)に生れました。

飯田家は、相模国金沢から綱島に移り住み助右衛門義直を初代とする北綱島村の豪農でした。

十代当主助太夫廣配家の代になると開港の時代に経営の才を発揮します。

農業のほか製茶業、製氷業なども手がけ大成功を収めます。大正時代には、ラヂウム霊泉湧出にも尽力し、綱島温泉として地域の発展に貢献します。

北綱島の飯田家、南綱島の池谷家。綱島の歴史を語る時必ず登場する両家については別の機会に紹介しましょう。

2月26日 ある街のある店の歴史(綱島)

北綱島の飯田家は江戸時代から名主となり開墾、治水等を行ってきましたが、明治以降の十一代、十二代当主はいずれも村長・議員として活躍する政治家の家となります。

このような家に生まれた九一でしたが、8歳頃から芸術に関心を持つようになり、実業家でもなく政治家でもない日本画の世界に入ります。東京美術学校を卒業した後、日本画壇の中心的存在となった川合玉堂に師事、日本画の正統派の技術を修得します。

横浜美術展入選、帝展入選、巴里日本画代表展に作品を出展するなど日本画家として活躍しますが、同時に俳句の世界にも才能を発揮し「俳画」の第一人者として活躍します。

近代以降、「俳画」といえば飯田九一といわれるほど江戸時代から余技とされていた俳画を一つの“道”として確立させました。

九一は日本各地を旅し、特に神奈川県内、横浜市金沢を訪れ、句を詠むだけでなく、地域に因んだ句の発掘と句碑建立に尽力します。

また、 俳諧関係の収集家としても歴史的価値のある九一のコレクションは評価が高く、現在県立図書館に保管されています。一部をデジタルアーカイブで閲覧する事ができます。

「飯田九一文庫の百人」

http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/yokohama/archive/iidakuichi_top.htm

(飯田九一の足跡)

大正十二年まで東京に暮らしますが、結婚した年に大震災に遭い横浜に転居します。

その後、鶴見区花月園内に移り、晩年は三ツ沢三丁目で暮らします。

神奈川県内に多数の九一が手がけた句碑があります。

市内では鶴見七福神、その中の三カ所に九一の句碑が残されています。

|

| 七福神マップチラシを着色しました |

■熊野神社(福禄寿)

1946年(昭和21年)に飯田九一によって建立された、江戸時代の蕉門俳人、加舎白雄と大島蓼太が東海道鶴見橋を詠んだ句碑があります。

揮毫は、飯田九一です。

「朝夕や 鶴の餌まきか 橋の霜」白雄

「五月雨や 鶴脛ひたす はし柱」蓼太

■東福寺(毘沙門天)

子育観音として信仰を集めました。

芭蕉や飯田九一の句碑があります。

■總持寺(大黒天)

ここにも芭蕉や飯田九一の句碑があります。

●富岡を詠った句

磯寺や雪の笠松南うけ 九一

●杉田を詠った句

梅寺や日向守りて無為の僧 九一

●その他

茅ヶ崎、江ノ島、小田原に多くの句碑を残しています。

※茅ヶ崎には特に飯田九一の足跡が多く残っています。

●飯田華頂女(飯田九一の妻 嘉千代)

雨寒く 土に染みゆく 草紅葉

このロゴ?見た事ありませんか?

「横浜のれん会」という横浜の老舗会ですが、この字は飯田九一の書によるものだそうです。

http://www.yokohama-norenkai.jp/index0.html

最後に 私の好きな一句

少々滑稽な描写ですが、鼾のうるさい友人と一緒に宿泊する際にそっと書置き、別の部屋で寝た時の句です。

「鼾かく人を流罪す月今宵」

No.263 9月19日(水)都市型トライアスロンは横浜で

国際大会、世界選手権を日本(横浜)で

開催するにはいろいろあるんだろうな?

事情はよくわかりませんが、

トライアスロン世界選手権が2011年(平成23年)311の影響で延期になり、

2011年(平成23年)9月18日(日)と19日(祝・月)に

「2011トライアスロン世界選手権シリーズ横浜大会」が

非公式大会ですが開催され、2012年(平成24年)の正式大会につながりました。

2013年トライアスロン世界選手権シリーズ横浜大会は

5月11日・12日

2014年トライアスロン世界選手権シリーズ横浜大会は

5月17日・18日

http://yokohamatriathlon.jp/wcs/

トライアスロンとは、

水泳・自転車ロードレース・長距離走の3種目を、この順番で連続して行う耐久競技のことで、1974年9月25日にアメリカで初めて世界大会が開催された比較的新しいスポーツです。

1989年に国際トライアスロン連合(ITU)が設立し、国際大会が制度化しました。

世界トライアスロン選手権は2008年まで、年一回の世界大会でワールドチャンピオンが決定していました。

2009年から、複数大会を行い成績に応じて与えられるポイントの合計で王者を決めるシリーズ制を導入します。原則として6大会の合計ポイント数上位の選手がグランドファイナルに出場でき、そこでの優勝者がワールドチャンピオンになります。

(2009年以降の大会)

2009年8月21日(金)〜23日(日)に横浜開港150周年記念事業の一環として「2009トライアスロン世界選手権シリーズ横浜大会」が開催されることが決り2009年の開港開国Y150に華を添える大会となりました。

2010年は中国がファイナル大会国となり、2011年日本開催が決定しました。

残念ながら

2011年5月14日、15日に開催予定だった「2011トライアスロン世界選手権シリーズ横浜大会」は、東日本大震災の影響で中止となります。

その後、ITU(国際トライアスロン連合)と調整の結果、2011年(平成23年)9月18日(日)、19日(祝・月)に横浜で特別開催することが決定します。

この大会はヨコハマ/ジャパン“ソリダリティ(連帯)”大会と位置づけられ、日本復興の契機となるような大会を目指し実施されます。

震災後、日本で行なわれた最大規模の国際競技大会となりスポーツ関係者はもちろん、多方面の関係者を勇気づけました。

http://www.youtube.com/watch?v=2EoxJ0_w0zM

■ITU世界トライアスロン選手権(ITU Triathlon World Championships)

トライアスロンの世界最高峰の大会のこと。国際トライアスロン連合が毎年開催している。1989年に初開催。2008年までは1大会で世界王者を決めていたが、2009年からは複数大会を行い成績に応じて与えられるポイントの合計で王者を決めるシリーズ制を導入した。原則として6大会の合計ポイント数上位の選手がグランドファイナルに進出できる。

■2012ITUトライアスロン世界選手権 開催日程

2011年

9月24日-25日Gijon スペイン

11月5日Henderson アメリカ

2012年

4月14日-15日Sydney オーストラリア

5月10日-12日San Diego アメリカ

5月26日-27日Madrid スペイン

6月23日-24日Kitzbühel オーストリア

7月21日-22日Hamburg ドイツ

8月25日-26日Stockholm スエーデン

9月29日-30日Yokohama 日本

ITUワールドトライアスロングランドファイナル

10月20日-22日Auckland ニュージーランド

横浜大会の市街地を走るコースは、

世界の大会のなかでもまれに見る大会で注目されています。

■YOKOHAMA TRIATHLON

http://yokohamatriathlon.jp

ボランティ応援も様々な分野で行われました。例えば

前回、地元の昭和大学横浜市北部病院から、医師2名・看護師4名・研修医3名がメディカルスタッフとして参加しました。

|

| 2012年コース |

2012年は29日・30日

29日(土)エリートの部

30日(日)エイジの部(オリンピックディスタンス・スプリントディスタンス)、リレーの部、パラトライアスロンの部

横浜市山下公園周辺特設会場(山下公園スタート・フィニッシュ)

http://yokohamatriathlon.jp/wcs/

http://yokohama.triathlon.org/jp/

■ITU世界選手権大会

http://www.jtu.or.jp

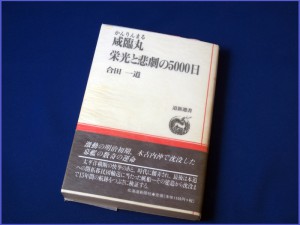

No.262 9月18日 (火)咸臨丸の真実!

ここでも何回か紹介しましたが、

咸臨丸についてその実像が意外と知られていません。かくいう私もほとんど知りませんでした。

咸臨丸の波濤の生涯に出会うキッカケはバーでした。

北海道、夕張に出かけた帰り、札幌のバーに立ち寄った時にバーテンダーから

カウンターで一冊の本を紹介されました。

旅先の情報を知るには「バー」がもっとも知的でエキサイティングです。

1咸臨丸は遣米使節団ではありません。

2咸臨丸の最後は北海道。函館沖に沈んでいます。

3咸臨丸は5,000日現役でがんばりました。

4咸臨丸は最初太平洋横断には使用されない予定でした。

5咸臨丸はオランダ生まれで、欠陥品でした。

6九州対馬にもロシア船掃討作戦のために出動しています。

7静岡清水港で新政府軍に攻撃され咸臨丸乗組員全員が死亡します。

この清水港事件が起ったのが

明治元年9月18日(1868年11月2日)の今日です。

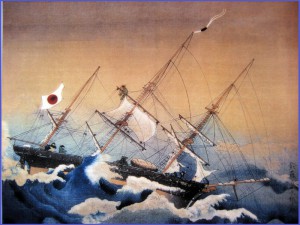

最初の活躍は“太平洋横断”です。

遣米使節団一行がアメリカ軍艦ポーハタン号にて太平洋を横断するにあたり、幕府の正使に万一の事が起きた場合に備え提督役に「軍艦奉行木村摂津守」、艦長役に「勝海舟」を任命し「ポーハタン号」に随伴させる事にしました。

咸臨丸には計107名の乗組員が乗船、

勝海舟、福沢諭吉、ジョン万次郎らがいました。(日本人96名、米国人11名)

No.34 2月3日 (金) ポサドニック号事件で咸臨丸発進

※この間、咸臨丸はかつて英米が領有権を宣言した「小笠原諸島領有権」確保のために諸島に派遣されています。(この辺は現在の問題とも重なり面白い史実があります)

1868年(明治元年)に最後の幕府軍と新政府の戊辰戦争が起こり、咸臨丸は幕府の艦船として他の艦船と行動を共にします。

幕府軍 海軍副総裁榎本武揚(えのもとたけあき)は降伏を拒否、品川から旧幕臣とともに開陽、回天、蟠竜、千代田形、神速丸、美賀保丸、咸臨丸、長鯨丸の8艦から成る旧幕府艦隊を率いて脱出します。

ボロボロの“咸臨丸”は銚子沖で暴風雨に遭い榎本艦隊とはぐれてしまいます。下田まで流されますが、榎本艦隊の一隻蟠竜丸(ばんりゅうまる)に曳航され清水港に避難します。(この時既に、咸臨丸は戦闘を諦め、新政府側に降伏するために清水港に向かったという説も有力です)

清水港で修理にあたりますが、傷みが酷く蟠竜丸は咸臨丸を残して先に北海道へ向かいます。

(長い前段はここまで)

9月2日に清水港に避難した咸臨丸は船体を修理するため、武器弾薬や器械等を陸揚げします。

清水といえば、15代将軍徳川慶喜が大政奉還し国許に蟄居した場所です。静岡藩徳川家は驚天動地、対応に苦慮します。

旧幕府の軍艦が入港した訳ですから。

静岡藩は「咸臨丸乗組員に一夜の宿も貸してはならぬ。匿ったりした事が後日解ったら、匿った当人はもちろん五人組の仲間や村役人までも処断する」と通達を出します。

そこに、新政府軍の追っ手が清水港に入ってきます。

富士山丸、飛龍丸、武蔵丸という当時最新の軍艦です。

※富士山丸はアメリカ製で、幕府が注文した新品を新政府軍が獲得した船です。

軍艦には柳河藩(福岡県柳川市)兵30名・徳島藩(徳島県)兵30名が乗込み、陸路は肥前佐賀藩兵に警戒するよう司令を出します。

9月18日清水港内で、新政府軍は咸臨丸を発見、アメリカから納品されたばかりの富士丸は発砲しながら咸臨丸に接近、船上で斬り合いが始まりますが、咸臨丸に残っていた乗員は全員死亡します。

(ここからが?)

死亡した咸臨丸乗員は湾内に放置され、新政府軍は立ち去ります。

静岡藩が江戸(東京)に打診した降伏交渉がもう少し早ければ、戦闘中止となり乗員の生命は失われなかったかもしれません。

とにかく、反乱軍に関わるな!と新政府から命令が出され、しかも静岡藩は別の難題を抱え、新政府とは事を荒立てたくない切迫した事情がありました。多くの旧幕臣の駿府への移住と再就職問題です。

徳川藩側は、一部危険分子のことを考えている余裕など無かったのです。湾内に放置された咸臨丸乗員、春山弁蔵、春山鉱平、今井幾之助、長谷川清四郎、高橋与三郎、加藤常次郎、長谷川得蔵の七人の遺体を引き上げ、弔った人物がいます。

|

| 壮士の墓 |

山本長五郎、一般的には「清水次郎長」の名で有名です。

次郎長親分は、その日の内に、遺体を引き上げ「死ねば皆仏官軍も賊軍も無い」という名ゼリフを残し清水向島の土左衛門埋葬地、通称土左衛門松の根元に葬ります。清水町妙生寺の住職乗暹により、浄土三部経を石に書き供養します。

山本長五郎、映画や芝居、小説になってイメージができ上がり過ぎですが、彼の人生は確かに若い頃の“ヤクザ”な生活がありますが、幕末から明治にかけて、廻漕業、三保の新田開発、巴川の架橋、相良町の油田開発、英語学校の設立、又蒸気船による海運会社の設立を手がけた実業家でした。山岡鉄舟との出会いが彼の生き方を変えたのかもしれません。山岡は良き次郎長の相談相手だったようです。

明治期、清水と横浜の航路開発や、高島嘉右衛門と新田開発を計画したり、横浜と清水の関係を深めた人物でもあります。

その後の咸臨丸は、悲劇で終わります。

清水港事件からちょうど4年後の1871年(明治4年9月19日)、仙台白石城主 片倉邦憲の旧臣401名を移住させる目的で北海道小樽へ向け出航。輸送途中に北海道木古内町泉沢沖で暴風雨により遭難し、サラキ岬で破船し沈没します。

当時、旧幕臣達は北海道に多く移住しましたが、今の札幌市白石区の名は、片倉氏の旧臣達が作った白石村から続くものです。

(余談)

咸臨丸乗員の碑が興津の清見寺にあります。

この碑をめぐっては、福沢諭吉が榎本武揚と咸臨丸に同乗した勝海舟を非難した「痩我慢の説」が有名です。

|

| 清見寺にある碑 |

最後まで函館で戦って破れた榎本武揚は、明治政府の要人に変身、清見寺に建つ慰霊碑に「食人之食者死人之事」と残します。

その後の榎本は大活躍しますが、(過去の反省無き態度に)福沢は節操がない!と非難します。

「痩我慢の説」

面白い文章ですのでぜひ一読をお勧めします。

勝に関して、咸臨丸同乗以来確執があり、咸臨丸の最後に関わった榎本を非難した福沢にとって<咸臨丸>は鬼門だったようです。

http://d.hatena.ne.jp/elkoravolo/20111201/1322665564

(原文 青空文庫)

http://www.aozora.gr.jp/cards/000296/card46826.html

No.261 9月17日(月)江戸の敵を横浜で

神奈川県庁設計に関して熾烈な派閥争いがありました。

出身藩を巡る派閥争いは、

明治維新が生んだひずみの一つと言えます。

明治の先人達は「坂の上」の分れ道であらぬ方向に曲がってしまいました。

この時代に解消しておくべきだった痛恨のギャップがあります。

1東京電燈・大阪電燈間のHz仕様論争の統一

2全国ばらばらになった鉄道ゲージの統一

3そして、熾烈な藩閥・派閥政争。

今日のテーマは

1909年(明治42年)9月17日に端を発した事件から始まった

県庁本庁舎の設計者変更の背景を(勝手に)推測します。

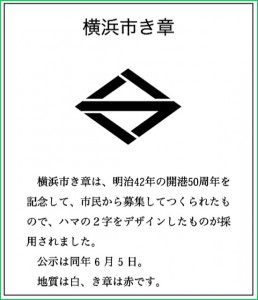

1909年(明治42年)といえば、横浜は開国50周年、

様々な式典、事業が行われた年です。

この年7月に開国式典を巡って一つの事件が起きます。

このタイミングに、彦根藩士の家に生まれ6代目横浜正金銀行頭取だった相馬永胤(そうま ながたね)は、かねてから郷里の井伊直弼顕彰碑建立を熱望し計画を立てていました。

横浜の外国人鉄道技師の官舎があった鉄道山と呼ばれた丘陵の一角を1884年(明治17年)に買取り、開国50周年に併せて井伊掃部頭直弼像を建立しようとします。

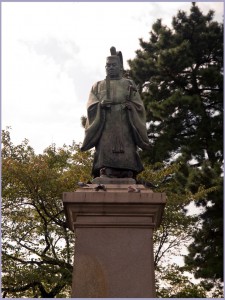

|

| 井伊直弼像 |

この井伊直弼像の台座を設計したのが妻木頼黄(つまきよりなか)で、

大蔵省で港湾、税関、煙草・塩専売などの施設建設に当たった公共建築関係の重鎮でした。

妻木も幕藩側出身ということもあり相馬永胤と親交を深め、

横浜正金銀行本店を遠藤於莵とともに完成させたばかりでした。

井伊直弼像台座設計はそのお礼の意味もあったのでしょう。

ところが、井伊直弼像及び顕彰碑建立には、かつて「安政の大獄」で多くの師や同志を失った薩長藩出身の政府首脳陣が真っ向から反対します。

開国式典と同時に行われる予定だった井伊直弼像及び顕彰碑除幕記念式典は、横浜市の調整で日程を遅らせて開催されます。

その後の井伊直弼像は数奇な運命をたどりながら現在も掃部山に建っています。

No.193 7月11日(水) Hi Come on!

(法律制度と同じ英独仏流混在政争)

法律同様、日本の欧米制度導入にはパッチワークのような留学先の国流で勢力争いが熾烈に行われます。

(ドイツ派)妻木頼黄

(イギリス派)辰野金吾

(フランス派)片山東熊

さらに、

(旧徳川幕府藩士系)

(前長州藩出身系)

(他藩出身系)

といった藩閥政治の政争もあり、明治の政財界は複雑な勢力争いが繰り返されます。

この争いに

三代目県庁建設事業が巻き込まれます。

(三代目県庁建設)

1913年(大正2年)5月に、3年半をかけて三代目県庁が完成します。

設計は明治の三大建築家といわれた長州藩騎兵隊出身の片山東熊(かたやま とうくま)でした。

彼はジョサイア・コンドルの弟子で赤坂離宮(迎賓館)、奈良、京都国立博物館が代表作品です。

1877年(明治10年)に日本政府に招かれ、工部大学校(現・東京大学)造家学科の教授として来日したイギリスの若き建築家ジョサイア・コンドルとその教えを受けた四人の弟子たちがいます。片山東熊の他に

辰野金吾(たつのきんご)代表作は日本銀行本店

現在復元リニューアルされた東京駅(共同設計)

http://www.kajima.co.jp/tech/tokyo_station/index-j.html

曾禰達蔵(そねたつぞう)代表作は慶應義塾大学図書館

佐立七次郎(さたちしちじろう)の四名でした。

(不思議な担当者交代)

当初、神奈川県庁本庁舎の設計は

横浜正金銀行本店設計コンビの妻木頼黄と遠藤於莵が担当することが決まっていました。

1909年(明治42年)9月17日の今日、山下町公園に県庁の仮庁舎が完成します。

この“仮庁舎”が些細な部分で手抜き工事だったことが判明、

その責任をとって、本庁舎建築から外されてしまいます。

実質設計施担当はかつて神奈川県に所属していた遠藤於莵で、日本大通の三井ビルを含め横浜市内に数々の名作品を残した建築家です。

|

| 日本大通りにある三井ビル |

何かの手違いか、陰謀か?真実はわかりませんが、

議会で問題にされ二人は去っていきます。

妻木は、コンドルの輝ける四人の弟子達の一年後輩になりますが、中退しアメリカに留学し帰国後は東京府に勤務し国の建築局に勤めます。

辰野金吾とはライバルを超えた確執がありました。

様々な業務シーンで妻木頼黄と、辰野とぶつかります。

二人の戦いは建築史にのこる熾烈なものでした。

神奈川県庁本庁舎の設計施行は、さすがに辰野金吾ではなく、片山東熊・木子幸三郎コンビに決定します。

(江戸の敵を横浜で)

明治、大正の維新半世紀、

決して明治維新の輝ける時代だけではありませんでした。

藩閥、派閥の争いに加えて

“見本とした外国”の違いから様々な齟齬が起ります。

その大舞台となったのが、維新の最大市場「横濱」でした。

薩長土肥の維新派閥は政権を奪還したものの必要な人材の多くを旧幕府から任用しなければなりませんでした。

国際競争激化の中、殖産興業を推し進めるには、旧徳川系人材も必要だったのです。

そこに軋轢が生まれないはずがありません。

三代目庁舎建設が決定した明治41年当時の神奈川県知事は周布 公平(すふ こうへい)で、彼は長州出身で父と兄を幕府との長州戦争で失っています。

周布の任期は異例の12年でした。

(1900年(明治33年)6月16日〜1912年(明治45年)1月12日)

一方、神奈川県庁本庁舎を担当するはずだった妻木頼黄は、

幕臣旗本である妻木源三郎頼功の長男として生まれます。

周布 公平が「江戸の敵を横浜」で討ってもおかしくない関係でした。

※ここでは井伊直弼の「安政の大獄」に関して詳しく紹介しておりません。

歴史教科書には、尊皇攘夷や一橋派の大名・公卿・志士(活動家)ら100名以上に対する弾圧事件として紹介されています。

現在、再評価が始まっているようです。

歴史は、勝者の解釈で記述されていくものですから。

【番外編】よくまーここまできたもんだ。

今年も残すところ100日余りになりました。

これまでの愛読ありがとうございます。

この辺で少しずつ舵を切ろうと考えています。

2013年はどうしようか?もそろそろ考える時期に来ました。

|

| 大倉山記念館 |

このブログは、2011年末かなり押し迫っての衝動的な計画だったので、準備不足は否めない状態が常態化し苦労しました。

もし来年も同じスタイルを続けるならそろそろ準備もしなければなりません。

ただ、同じ日で複数テーマを発見していますから、今年よりは楽です。

|

| さあ?どこにあるのかな? |

(テーマ無しで書く苦しみ)

なんとか260話まで続いた理由は、

書くテーマを具体的に見つけることができたからです。

●月■日で探していくと、史実が違う表情を見せてくるときがあります。

楽しいひと時です。

さあ自由に書け!ということが一番苦労です。

|

| このベンチ 誰のデザインでしょ? |

ブログアップの作業の流れを説明します。

一週間から十日単位で、ネタを集中的に集め一覧表にします。

ツールは、ネットの年表、書籍の年表を軸に、ネタに関係ある日付を手繰っていきます。ネットの年表は必ず図書館や他のデータで裏を取るように努力しています。

(結構誤記を含め間違いが多いので困ります)

取り上げてみたいテーマ、

書きやすいテーマは紹介する「月日」が多くあるので“どの日”にするかがポイントになってきます。

例えば「マリアルス事件」は起った日から国際裁判の判決まで

キーになる日が10日くらいあります。

どの日を選ぶか、当然他のネタ日とのバランスを考えなくてはなりません。

特にはハプニングも起ります。

信じて疑わなかった資料に書いている途中で黄色信号が灯ったケースがあり、その場で新しいテーマに切り替えたこともあります。

(来年は連続性?)

来年はシリトリ?

(芋蔓式)みたいなことにトライしてみたい。

大きなテーマを12くらい挙げて月別に書いてみたい。

地名(場所)をテーマに365話書いてみたい。

など アイデアを思いめぐらしているところです。

(横浜という地域)

横浜は、開港場から次第に拡大してきた街です。

どうしても開港場中心の横浜になりがちですが、

横浜は18の区、多様な地域を持った市です。

横浜にとって劇的な変化が開港開国によってもたらされたことは事実ですが、周囲の地域が開港場を支えることで現在の横浜市域が構成されています。

このブログも広く市域全体の話題、ネタに留意しながら、多用多彩な横浜コンテンツを紹介していくことにします。

どうぞ これからもご支援ください。

No.260 9月16日(日)コードネームは「登」

2012年(平成24年)9月16日(日)の今日、

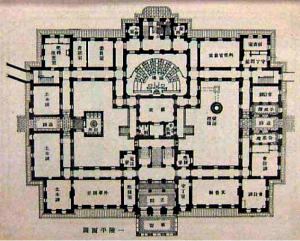

四代目神奈川県本庁舎が10時から一般公開されました。

以降、各月第3日曜日10月21日、11月18日、12月16日、1月20日、2月17日、3月17日に公開されました。

2013年(平成25年)は、9月15日、22日、10月13日、20日、11月17日、24日、12月15日が公開日です。

一度は見学しておきましょう。

特に旧貴賓室・旧議場と屋上は必見ですよ。

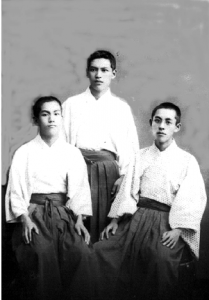

この本庁舎設計者はコードネーム「登」と名乗りました。

|

| 中央がコードネーム 「登」氏の若かりし頃 |

神奈川県本庁舎見学について

公開時間は午前10時〜午後4時までです。

9月22日実施イベントは

「究極のエコカー「燃料電池自動車」を体感する一日」

2012年度は

地方自治法施行60周年記念貨幣の引換えが行われました(額面500円)。

http://www.mint.go.jp/prefecture/index.html

知事が執務する現役の庁舎としては、大阪府庁本館に次いで全国で2番目に古いものです。

■大阪府庁本館

1923年(大正12年)5月12日着工、

1926年(大正15年)10月31日竣工。

設計者は平林金吾、岡本馨の二人。

施工は大林組、清水組(清水建設)

※余談

清水組は1858年(安政5年)井伊直弼の命により開港地・横浜の外国奉行所などの建設を請け負い洋風建築技術を修得した横浜に関係の深いスーパーゼネコンです。

神奈川県庁の歴史に関しては

No.219 8月6日 (月) チェックメイトキング

で初代から三代目について簡単に紹介しています。

今日は、四代目(現役)県庁建設について簡単に紹介しましょう。

詳しくは是非「神奈川県本庁舎公開見学会」で確かめてください。

(四代目県庁)

1913年(大正2年)に竣工した三代目の本庁舎は10年後、関東大震災で焼失します。

躯体は残りますが再建が適当ということになります。

再建場所をどこにするか意見が分かれました。

この時、仮庁舎は横浜市西区岡野町に置かれていましたが、元の日本大通にするか他の場所を選ぶか移転案が検討されました。

元の日本大通に再建するなら敷地面積が狭いので隣接する郵便局(港郵便局)の土地を買収し県庁を建設したいという意向が強くありましたが、上手くいきませんでした。

敷地面積を優先するなら移転先優先ということで、

西区伊勢町、横浜駅近く等が検討されましたが、

結局元の位置に再建することで決定します。

設計に際し、公募(コンペ)で行うことが決定し公募されます。

応募総数は398通あり、

中から「暗号名 登」氏の作品が一等入選作品に決まりました。

公募(コンペ)の公平性を確保するために、応募作品は全て「暗号名」で提出することが規則になっていました。

当選した暗号名は「登」、山梨県出身で東京市電気局の職員小尾嘉郎の案でした。

当時の設計コンペは、詳細なものではなく、

どちらかといえばデザインコンペにちかいものでした。

実施設計は神奈川県内務部(成富又三)が行い、建築顧問として佐野利器が迎えられました。設計案は当時流行した帝冠様式が取り入れられていましたが、完成作品とは微妙に違っています。

1927年(昭和2年)1月15日着手、

建築工事費約275万円をかけ1928年(昭和3年)10月31日に完成しました。

中央の塔屋は横浜三塔の「キングの塔」として親しまれています。

1996年に登録有形文化財(建造物)に登録されました。

No.70 3月10日 310

「No.219 8月6日 (月) チェックメイトキング」で、

「三代目庁舎建築を巡っては、かなり面白いエピソードが隠されています」と書きました。実は三代目庁舎建築は明治大正期の横浜が抱える問題が顕在化したものです。

この話しは、

No.259 9月15日(土)全国お茶の品評会開催

1879年(明治12年)9月15日(月)の今日、

第一回お茶の全国大会が横浜町会所で開催、

各地から選りすぐりの「製茶」が集まりました。

|

| 横濱町会所(現在開港記念会館) |

幕末から明治にかけて、“お茶”は日本の重要な輸出品でした。

開国して、各国と貿易が始まりますが、日本から列強各国に輸出された殆どが繭、生糸と製茶でした。製茶は、外貨獲得の二大産業の一つでした。

その後、国を挙げて殖産興業を進めた結果、その他の輸出が行われるようになりますが、幕末明治の「茶」は日本を支え、その大半が横浜港から輸出されました。

■明治時代のTrade show(見本市)

幕末明治期のTrade showは、

国際レベルで「万国博覧会」、

国内レベルで「内国勧業博覧会」、

専門レベルで「共進会」(品評会)が行われました。

(万国博覧会)

世界で初めて開かれた万博は、1851年のロンドン万博です。

1862年にロンドンで開かれた万博にはヨーロッパに派遣されていた幕府使節団の一行が見物しています。

この万博では、イギリスの初代駐日公使オールコックが、日本の品々を紹介し、ヨーロッパに日本が広く知られるキッカケとなりました。

No.158 6月6日(水) 休暇をとって日本支援!

日本が独自に出品したのが1867年のパリ万博で、出展した美術品・工芸品はジャポニスムの流行に拍車をかけました。

1851年(嘉永4年)第1回ロンドン万博

1853年(嘉永6年)ニューヨーク万博

1855年(安政2年)第1回パリ万博

1862年(文久2年)第2回ロンドン万博

1867年(慶応3年)第2回パリ万博

1873年(明治6年)ウィーン万博

1876年(明治9年)フィラデルフィア万博

1878年(明治11年)第3回パリ万博

(内国勧業博覧会)

国内で日本が参加した1873年のウィーン万国博覧会を参考に、初代内務卿大久保利通が推し進めたのが、内国勧業博覧会です。

内国勧業博覧会は5回開催されました。

No.213 7月31日(火)金日本、銀日本

No.179 6月27日(水)電気が夢を運んだ時代?

■第1回内国勧業博覧会(殖産興業のために)

開催期間:1877(明治10)年8月21日〜11月30日

場所:東京上野公園

入場者数:454,168人

■第2回内国勧業博覧会(不況下でも大盛況)

開催期間:1881(明治14)年3月1日〜6月30日

場所:東京上野公園

入場者数:823,094人

■第3回内国勧業博覧会(世界へアピール)

開催期間:1890(明治23)年4月1日〜7月31日

場所:東京上野公園

入場者数:1,023,693人

■第4回内国勧業博覧会(京都の巻き返し)

開催期間:1895(明治28)年4月1日〜7月31日

場所:京都市岡崎公園

入場者数:1,136,695人

■第5回内国勧業博覧会(最後にして最大の内国博)

開催期間:1903(明治36)年3月1日〜7月31日

場所:大阪市天王寺今宮

入場者数:4,350,693人

(共進会)

共進会は、日本の産業振興を図るため、産物や製品を集めて展覧し、その優劣を品評する会のことです。明治初年代より各地で開催されました。

お茶、生糸、製糖、綿花、窯業他多くの共進会が開催されます。

1879年(明治12年)に外貨獲得の双璧、お茶と生糸の共進会開催が決定し、9月15日(月)、第一回製茶共進会が、11月1日に第一回糸繭共進会が開催されました。

第一回製茶共進会

9月15日(月)から31日間、横濱町会所(現在の開港記念横浜会館)で開催されます。

紅茶、緑茶併せて1,172点出品されます。

当時、日本では紅茶も多く作られていました。

出品者は864人にも及び、この品評会が注目されていたことがわかります。

第一回は、政府主導でしたが第二回以降、次第に民間ベースになっていきます。

※背景には、急増する輸出に対し“粗製濫造”によるメイドインジャパンの信用低下を防ぐ役割も持っていました。

横浜沿革史には

「十五日より日数四十日間、横浜町会所に於て製茶共進会を開く、当日午前九時三十分、内務卿伊藤博文・大蔵卿大隈重信・商務局長河瀬秀治出張、開場の式を挙行せらる、内務卿の演舌あり、横浜茶商総代中川茂兵衛答詞を演ぶ畢て縦覧を許す、(入場券一枚金五銭)、十月十二日、褒章授与式を挙行す、内務卿・大蔵卿・勧農商務両局長・神奈川県令・書記官・税関長・掛員・出品者・新聞記者等総員五百余名参列す、式場狭隘にして、頗る雑沓せり、既にして海軍奏楽あり、勧農局長審査畢るの演説をなして後、内務卿演説あり、此間奏楽暫くありて褒賞を授与せらる、宇治製茶に名誉賞を賜ひ、其他一等より四等迄順次賞与あり、畢て出品者総代中川茂兵衛答詞を述ぶ、畢て楼下に日本料理の立食宴会を開く、同月十五日、勧農局長松方正義・商務局長河瀬秀治出張、閉場の式を施行せらる、之を共進会の嚆矢とす」

と当時の盛大な模様を伝えています。

お茶と横浜の関係は深いものがあります。

機会をみて横浜とお茶の話しも紹介していきます。

清水の次郎長、清水港、シドモア桜、駿河銀行 等々横浜と静岡はお茶の縁で結ばれています。

No.258 9月14日(金)横濱で詩闘開催 。

今日は、2013年(平成25年)10月19日(土)

県民共済みらいホールで開催される「格闘技」について紹介します。

特に9月14日とは関連がありませんが、

一度取り上げておこうと思っていましたので、

開催一ヶ月以上前に紹介しておきます。

|

| 2012年 |

「詩のボクシング」テレビ等で知っている方も多いと思います。

実はこの「詩のボクシング」

横浜生まれ、横浜育ちだということ知っていますか?

「詩のボクシング」を運営している「日本朗読 ボクシング協会」が横浜市にあります。

勿論代表も横浜市金沢区能見台在住の楠かつのりさんです。

全国等道府県で大会が行われ、まさに本拠地横浜で

決勝大会が開催される訳です。

今回開催される2013年度大会は“第13回”を迎えます。

http://www.jrba.net

http://www.asahi-net.or.jp/~dm1k-ksnk/bout.htm

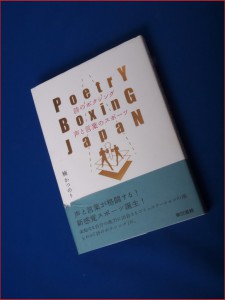

●「詩のボクシング」、「声と言葉のボクシング」とは?

この「詩のボクシング」について簡単にルールを説明しておきましょう。

ボクシングのリングに見立てた舞台の上で二人の朗読者が自作の詩などを朗読し、どちらの表現がより観客の心に届いたか、その表現力を競う競技です。

1997年10月に音声詩人・映像作家の楠かつのりさんが日本朗読ボクシング協会 (JAPAN READING BOXING ASSOCIATION = JRBA) を設立、

以後言葉による新たな表現を見出すための場として開催しています。

1997年10月26日の第1回大会では詩人で作家のねじめ正一さんと女性詩人の阿賀猥さんが対決し、ねじめ正一さんが初代チャンピオンになりました。

二回以降、プロによる対決方式をとっていましたが、

1999年から一般参加型トーナメント形式も開催し現在に至ります。

参加資格は原則15歳以上で

朗読者を「朗読ボクサー」と呼びます。

持ち時間はひとり1試合3分で何作品を読んでも構いません。

朗読作品は自作のものに限られ

楽器などの音の出るものは使用を禁止されています。

といったルールが詳細に決まっています。

生で!

横浜大会を応援し、横浜のコンテンツ財産にしましょう。