ホーム » 2012 (ページ 29)

年別アーカイブ: 2012

No.118 4月27日 蟹とたはむる

東海の小島の磯の白砂に

われ泣きぬれて

蟹とたはむる

1886年(明治19年)に生まれ26歳で亡くなった石川啄木の代表作品「一握の砂」の冒頭歌です。

啄木ファンには申し訳ありませんが、私生活のひどさは日本文学史上ベストスリーに入るのではないでしょうか。

それでも彼を支援する人たちのおかげで、彼は生き彷徨うことができたのです。

1908年(明治41年)4月27日の午後6時頃、石川啄木22歳を乗せた三河丸が横浜港に着岸します。彼のつかの間の横浜滞在エピソードから今日の話しを進めることにします。

|

| 石川啄木 |

冒頭の石川啄木「一握の砂」には

函館なる郁雨宮崎大四郎君

同国の友文学士花明金田一京助君

この集を両君に捧ぐ。予はすでに予のすべてを両君の前に示しつくしたるものの如し。従つて両君はここに歌はれたる歌の一一につきて最も多く知るの人なるを信ずればなり。

とあります。

宮崎 大四郎(1885年〜1962年)は、北海道時代から亡くなるまで変わらぬ敬愛の情と、援助を惜しまなかった人物です。啄木より一歳年下で啄木の夫人節子の妹堀合ふきと結婚し終生家族付き合いがあったそうです。

すごいのが金田一京助(言語学者)1882年〜1971年)で、盛岡中学時代の後輩だった啄木に対し、家財道具を売って金を作り、家賃を肩代わりしたりしました。

その間、啄木は人の金と借金で放蕩三昧していることを知っていても見守ります。

金田一がいなければ間違いなくもっと早く啄木のたれ死にだったに違いありません。

それでも、憎めない人間性が啄木にはあったのでしょう。

啄木にとって北海道、特に函館は特別な場所だったようです。

「僕は矢張死ぬ時は函館で死にたいやうに思ふ」

と書簡に残しています。

岩手、渋民尋常高等小学校の教職を離れ、北海道に渡ります。函館の文芸結社苜蓿社、函館商工会議所の臨時雇い、「函館日日新聞」遊軍記者、札幌で『北門新報』、『小樽日報』の記者になりますが内紛で退社、釧路新聞社(現在の釧路新聞社とは無関係)でも上司と上手くいきません。

石川啄木22歳、単身上京を決心します。

(函館から船に乗って横浜に着いた)

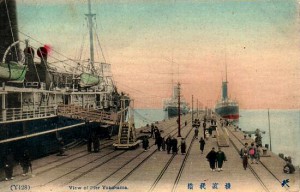

1908年(明治41年)4月25日午前4時半「横浜行き郵船三河丸」啄木を乗せ東京へ向け出港します。

船中、啄木は(面識の無い)横浜正金銀行預金課長「小島久太(烏水)」を「新詩社同人名簿」から発見、横浜に着いたら面会したい と手紙を送ります。

(恐らく寄港地「宮城県萩の浜」から出された)

※当時、寄港地から出す手紙の方が船より速かったようです。

4月27日午後6時横浜港に着き弁天通5丁目の長野屋(現:横浜平和プラザホテルあたり。現在と関係があるかどうかは不明)に泊まります。

約三日間の船旅でした。

4月28日啄木は床屋に行き、身だしなみを整えます。

1873年12月生まれの「小島烏水」(本名 小島久太)はこのとき34歳、1886年2月生まれの石川啄木は22歳、一回り違う年の差でした。

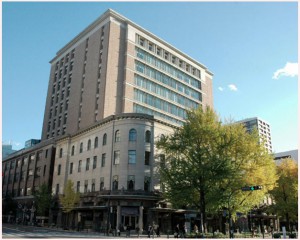

「港内の船々の汽笛が、皆一様にボーッと鳴り出した時、予は正金銀行の受付に名刺を渡して居た。

応接室に待つ事三分にして小島君が来た。

相携へて程近い洋食店の奥座敷に上る。」

|

| 県立歴史博物館(旧横濱正金銀行) |

2月28日 アジア有数の外為銀行開業

4月27日付けの船中便で、親友宮崎大四郎宛に「明日烏水君と会食の約あり」と勝手に書いています。5月2日東京から同じく

「一洋食店に小島君と会食して快談いたし候、誠によい紳士にて、今後若し小生が職でも求める際は出来る限りの助力をすると申居り候」

と送っています。

食後、午後2時の電車で横浜駅(現、桜木町駅)から東京に向かい3時に新橋に着きます。

タメ口の石川啄木、

小島 烏水にとって、突然の来訪者でした。啄木を暖かく迎えたようです。

西区戸部に育った、小島 烏水のエピソードもいろいろありそうです。

山崎紫紅(22)が書いた郷土史「戸部史談」の序文を担当したり、木暮理太郎、田山花袋、バジル・ホール・チェンバレン(王堂チェンバレン)、ウォルター・ウェストン、滝沢秋暁、伊良子清白 他広い交友関係がありました。

浮世絵や西洋版画の収集家・研究家としても知られ収集した浮世絵や西洋版画のうち900点余りが、横浜美術館に「小島烏水コレクション」として収蔵されています。

http://www.yaf.or.jp/yma/exhibition/2006/special/04_kojima/index.html

横浜美術館

http://www.yaf.or.jp/yma

No.117 4月26日 今日はマニアック系で失礼します。

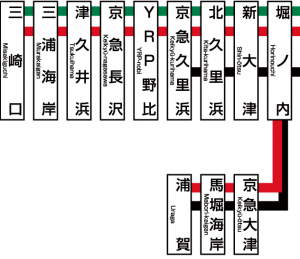

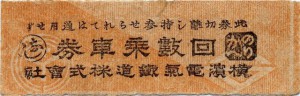

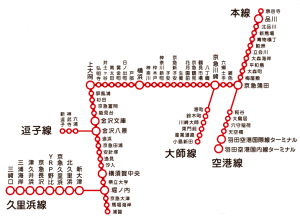

2005年(平成17年)10月、京浜急行はかつて獲得していた久里浜線の油壺への延伸免許を廃止することを決定しました。

これで、京急の南延計画は無くなり、路線延長は1975年(昭和50年)4月26日の三崎口駅開設をもって完了します。(羽田空港線を除く)

今日は、泉岳寺と三崎口間が開通した1975年(昭和50年)4月26日に因み

京急ファンの一ページを紹介します。

|

| 京急終着駅 三崎口 |

京浜急行の本線は泉岳寺から浦賀ですが、

メインの快速特急は泉岳寺から堀之内経由、

久里浜線「三崎口」を繋ぐ路線が経営上の(本線)となっています。

京急「京浜急行電鉄」は、

東京都の品川から神奈川県三浦市まで1都、4市を縦断し横浜市内を通過する区間が最も長く駅数も多い路線です。

本線50駅中、23駅が横浜市内に開設されています。

|

| 現行京急路線図 |

|

| 全路線(Wikiより) |

京急マニアには常識ですが

京急は元々、二つの会社、ライバル会社が合併して生まれた鉄道会社です。

1941年(昭和16年)11月1日に京浜電気鉄道(泉岳寺ー横浜)と湘南電気鉄道(日ノ出町ー浦賀)が合併し、現在の路線網の骨格がほぼ完成しました。

2013横浜わが街シリーズ: No.367 1月1日(火)この駅「日ノ出町駅」

No.88 3月28日 京浜湘南電鉄連結地点

本線は泉岳寺駅ー浦賀駅間56.7kmで、この内(概算)横浜市内30kmを走っています。

京急は古くから熱狂的なファンに支持されてきました。

■京急の

音鉄!

録り鉄!

の濃密度はかなりです。

(※発車メロディや接近メロディ、車内チャイムなど「鉄道の音」を聞くことが喜びの音鉄!聞くだけでなく、鉄道が発する音を収録する「録り鉄」という分野があります)

→京急ドレミファインバータ、これがたまらないドレミファ駆動音

http://www.youtube.com/watch?v=JE69chAlZLE

http://www.youtube.com/watch?v=tyjsiSgtZys

http://www.youtube.com/watch?v=8yhOhcR9PHU

→京急 駅メロディ集(上り)

http://www.youtube.com/watch?v=19FovOCASMU

→京急 駅メロディ集(下り)

http://www.youtube.com/watch?v=JWPJY6itVcU

→金沢文庫駅から京浜川崎(「録り鉄」の鏡!収録位置がすばらしい)

http://www.youtube.com/watch?v=Kmzg7F58Tsk

■ライバル意識ムンムン!!

京急の横浜駅から川崎駅間、

JRとのライバル意識?ムンムンです。

在来線の走行最高速度120km/hですが、110km/h程度が一般的、ところが宿命のライバルJRと京急が並走する横浜駅から川崎駅間では、明らかに京急が120km/hキープでJRを凌ぎました。(あくまで経験上ですが)

■終着駅「三崎口駅」は寂しい。

久里浜線の終着駅「三崎口駅」は、周辺人口に比較したら日本一寂しい駅ではないでしょうか。(夏の観光シーズンはかなり混み合いますが)

三崎口駅 入線メロディー

http://www.youtube.com/watch?v=XuypiGGe0Tk

各駅停車「特急」があります。

三崎口から京浜久里浜までの区間だけ走る「特急」がありますが、区間内全駅に停まります。

|

| 三崎口駅行先掲示版、久里浜行きが多い |

■浦賀散策

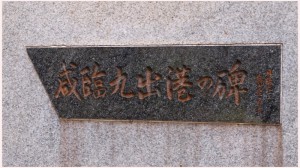

浦賀に行ってきました。開港の舞台であり咸臨丸にも関係がある街です。

|

| 浦賀観光マップ |

No.116 4月25日 紺地煙突に二引のファンネルマーク

空港は空の港と書きますが、海の港は現在も島国日本の動脈です。

日本の生命線 海運の母港は「横浜」だと表現しても決して大げさではありません。

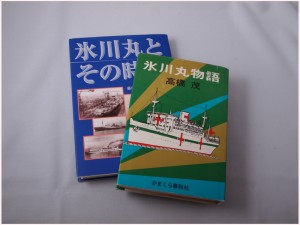

北太平洋航路の貴婦人と呼ばれた「氷川丸」にとって、4月25日は記念すべき日です。

氷川丸のバースデイとリボーンデイが今日です。

氷川丸が横浜船渠株式会社で竣工したのが1930年(昭和5年)の今日です。

リニューアルされて公開を再開した日も

2008年(平成21年)の今日です。

山下公園に係留されている「氷川丸」が、今この横浜に「在る」意味を紹介します。

氷川丸は、日本の商船史が凝縮された船です。単なる港の観光船ではありません。

氷川丸は、

多くの栄光と苦難を経験してきた日本商船の代表といえるでしょう。

歴史上、氷川丸より大きく豪華な客船は多くあります。

氷川丸より過酷な運命を辿った商船も多くあります。

事実、同期船6隻で生き残ったのは氷川丸だけです。

日本商船の母港、横浜で生まれ、横浜に戻り「ここに在る」ということこそが奇跡であり重要だということを 今改めて確認をしておく必要があります。

氷川丸の詳細データは サイトに公開されていますのでぜひチェックしてください。

http://www.nyk.com/rekishi/knowledge/history_luxury/01/index.htm

(その歴史を簡単に)

20世紀初頭、世界の海運競争が激化します。

アメリカと日本を結ぶ太平洋航路は欧米商船会社に席巻されます。

震災復興に一応のメドがついた昭和初期、太平洋航路に6隻の新型商船を導入します。その第一号が氷川丸で、戦後まで生き残ったのも氷川丸でした。氷川丸建造のコンセプトは「外観より丈夫に」でした。この丈夫さが後に活きてきます。

(黎明期)

明治期からアメリカの太平洋航路の母港サンフランシスコは、Pacific Mail SteamShip Co.太平洋郵船の独壇場でした。

1月24日 西へ新たなフロンティアへ

そこに浅間丸、龍田丸、秩父丸(のちの鎌倉丸)が投入されます。

2月7日 鎌倉丸をめぐる4つの物語

2月8日 龍田丸をめぐる2つの物語

新たに、太平洋岸北西部地域の最大都市シアトルに主力貨客船3隻が投入されます。

シアトルはかつて「グレート・ノーザン鉄道を父とし、日本郵船を母とする。」と呼ばれたように、日本が集中投資を行った都市です。

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Seattle

シアトル航路に、日枝丸、平安丸、そして氷川丸が就航します。

(黄金期から戦時下へ)

1930年代、氷川丸は華々しい活躍を見せます。

「紺地煙突に二引のファンネルマーク輝けり」

■徴用時代 昭和16年から昭和25年まで

その後、戦時下に入り

引揚船、交換船、病院船として沈没の危機を乗り越えます。

機雷に三度接触、全て自力で脱出、帰港します。

(このことから「幸運船」と呼ばれたこともあります)

戦後、占領下で復員船、国内の貨客船として運行します。

■戦後初の海外航路に

同僚船はほぼ壊滅している中、唯一の日本の大型船として外国航路(ミャンマーのヤンゴンまで)を走ります。(残念なことにその時は日章旗ではなく、国連旗を掲げていました)

この航海のときに、メインエンジンが故障します。竣工以来15年、一般的には老朽化、引退もおかしくない状態だったそうです。

分解、整備を行い氷川丸は一気に若返ります。

(復活のひととき)

昭和28年、「リフレッシュされた老朽船」は、かつての北太平洋航路に復帰します。

昭和35年8月27日に横浜を出港した第60次航海を最後に引退します。

太平洋を 238回 延べ25,000人以上の乗客がこの船旅を経験しました。

引退した「氷川丸」は、当初「老醜を晒したくない」ということで解体される予定でしたが、市民の要望に応え、神奈川県と横浜市が誘致を決定し、この地山下公園に係船されることになります。

観光船として多くの観光客が訪れますが、さらなる老朽化と横浜の観光スポットの変化で赤字が続き運営を断念します。

2008年リニューアルし、現在に至ります。

現役30年

OBとして50年

今日現在82歳の姿は美しいと思います。

http://www.nyk.com/rekishi/exhibitions/hikawa.htm

氷川丸がアメリカ船籍の客船に勝っていた!と言われたのが料理だそうです。チャップリンも料理で氷川丸を選んだとか。

簡単でしかも人気があったのが「ドライカリー」だったそうで、このドライカリーのサンドイッチは絶品!ということで現在郵船から復刻されています。

No.115 4月24日 忘れ得ぬ事故の記憶

誰が悪いのか?ではなく何が悪いのか?

俯瞰することを忘れまい。

事態を限定的にすることで解決した気分になるまい。

人災は当事者の責任以上に多くの責任を含んでいる。

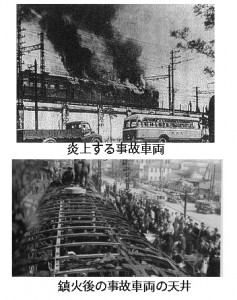

1951年(昭和26年)4月24日13時45分頃、国鉄戦後五大事故の一つが横浜で起りました。

大惨事「桜木町事故」です。

まずは、映像をご覧ください。

http://www.youtube.com/watch?v=DHZr6HTAWaY

http://www.youtube.com/watch?v=NfziGZsaW-s&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=ClWXxoJczd4&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?v=8y0SqHR9lKk&feature=endscreen&NR=1

(事故概要)

この日、国鉄根岸線桜木町駅構内の上り線で碍子(がいし)交換工事が行われていました。

電気工事作業員が作業中誤ってスパナを落としたとき、上り線の架線が垂れ下がってしまいます。

その時、横浜駅を10分遅れで出発し桜木町に9分遅れて到着の予定の赤羽始発の電車が時速35kmで進入してきました。

運転手は、信号機付近で上り線の架空線がたるんでいたことと、工事関係の電力係員が数名いることを確認しますが、下り線の架線に異常を認めなかったためそのまま駅に進入します。

一方、工事現場では上り線のみ列車を進入させないよう手配し、下り線は通常通り運行できると判断します。

ところが、垂れ下がっていた上り線の架線に先頭車のパンタグラフが絡まり、運転士は急いでパンタグラフを下ろそうとしますが、先頭車両のパンタグラフは破損し電線と車体が接触した状態のままになります。

ショートが起り激しい火花(アーク)が発生、車両の屋根に着火し木製の天井から炎上を始めます。結果、先頭車両が全焼し、2両目が半焼、車両内の乗客の殆どが逃げられない状態で焼死者106人、重軽傷者92人を出す大惨事となります。

(結果)

工事に関わった者と、運転手計5名が起訴され最高裁まで争われます。そして事故から9年後の昭和35年に最高裁で信号係、電気工手長、電気工手副長、電気工手、運転手らに有罪が確定します。(禁固6ヶ月〜1年10ヶ月)

国鉄戦後五大事故となった「桜木町事故」の発端は、工事関係者の停止指示ミスと前方不注意でしたが、そこには様々な要因が重なっていたことが明らかになります。

■戦後急激な復興速度に対し車両が間に合わず、戦時中に設計された63形車両タイプを限られた資材で製造、燃えやすい木造製に引火しやすい塗料を使用したこと。

(主に昭和21年ごろ製造)

■窓ガラスの(ガラス)が不足し、再利用しやすく窓の構造を3段構造にし開口部の高さを29cmと小さくし中段を固定したことで窓から非難できなかったこと。

■自動扉が作動せず、乗務員や駅員が非常用ドアコックの位置を知らなかったため扉を外部から手動で開けることもできなかったこと。

■変電所の高速度遮断器が作動せず約5分に渡って架線に電気が流れたままになったこと。

(事故時の隣接変電所の遮断は電話連絡に頼っていた)

■電気配線の絶縁の質が劣悪な設計であったこと。

(事故以前にも車両発火トラブルが起っていた)

■車両端にある貫通扉が内側に開く構造であったこと。

(乗客がここを通ることは想定されていなかった)

等々(現在では)考えられない(想定外?)要因で大惨事となります。

(波及)

この事故は、もう一つ大きな波紋をもたらします。

事故車両となったモハ63形電車は、戦中に設計され戦後800両近く製造された中、全国の私鉄発注車として約100両近く製造されていたからです。

国鉄を含め、鉄道関係者はその対策に追われます。

対象車の安全対策工事はわずか2年強で完了したそうです。

この事故の社会的影響も大きいモノがありました。

マスコミの国鉄批判、プロ野球球団「国鉄スワローズ」への逆風、国会の紛糾があり第2代国鉄総裁加賀山之雄の引責辞任という結果で終息を計ります。

この時期、国鉄として新しい車両開発も行っていました。

伝説的名車両「80系電車」の開発者でもあった島秀雄車両局長はこの事件の責任を取り国鉄を去ります。

(背景には)

この事故原因を詳細に追い、一歩さがって事故を俯瞰した時に、この事故は防げなかったのだろうか?と強く感じます。

戦災という大惨事の後の復興方針にずれは無かったのか?

何を急ぐべきだったのか?

何を守るべきだったのか。

この事故から学ぶことはまだまだ多くあります。

(さらに)

「桜木町事故」から12年後の1963年(昭和38年)11月9日夜に、国鉄戦後五大事故の二つ目「鶴見事故」(死者161名、重軽傷者120名)が横浜で起きます。

貨物車輛の競合脱線に旅客車両が衝突して惨事につながりました。

この時にも“人災”が重なります。

(そしてみらいへ)

今や世界で最も安全な超高速鉄道「新幹線」は導入後現在まで無事故(一部故障を除く)を誇っています。

この安全な新幹線設計の陣頭指揮に立った人物が「桜木町事故」で責任をとった島秀雄技師長です。蒸気機関車D51形の設計、そして国鉄退社後は宇宙開発事業団(NASDA)(現在のJAXA)初代理事長も務めました。

鶴見区の曹洞宗大本山總持寺に、この二つの事故の慰霊碑があります。

|

| 桜木町事故の慰霊塔 |

|

| 総持寺風景 |

【番外編】コンパクトソーラー

No.114 4月23日 貝から生まれた市電の物語

映画『僕達急行 A列車で行こう』でますます鉄男、鉄女が増加現象とか。

横浜の鉄道ネタもかなり「鉄データ」が充実している関係で、あまり簡単に書けません。

が、ちょいリサーチで勝負します。

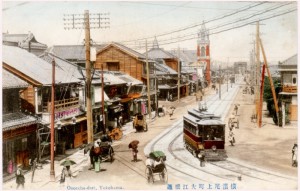

今もなおファンの多い「横浜市電」は、元々民間会社を買収して基盤を作りました。

1902年(明治35年)の今日、

横浜電気鉄道(株)が設立された“市電以前”を中心に紹介します。(2013年4月加筆修正)

※映画『僕達急行 A列車で行こう』森田芳光監督遺作で2012年3月24日に封切

森田監督は母の実家である茅ヶ崎の生まれ。

|

| 明治38年大江橋と西ノ橋間 開通 |

鉄道事業は日本の近代化の象徴ともいえる事業ですが、日本の鉄道事業の黎明期は多くのベンチャー企業からスタートしました。

幹線鉄道だけではなく、街中を走る近郊電車網も明治早々から全国で敷設競争が起ります。

横浜市内の鉄道網も明治20年代に多くの計画が立てられます。

行政府に請願しようとしますが当時の基幹輸送業だった「馬車業界」の猛反対にあいます。幕末からいち早く活躍していた『馬車道』のある横浜ですから、かなり抵抗があったようです。早く馬車交通が普及した分、他都市に比べ市街電車の敷設は遅れていました。

|

| 東京、横浜間も馬車が頻繁に結んでいました |

最初に電気鉄道の敷設を請願したのが明治28年、

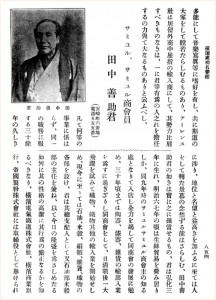

高瀬理一郎、田中善助、森本文吉、高橋四郎、鈴木豊助らベンチャー事業家たちでした。

人力車夫団体とも交渉し「敷設許可後3年間は着工を延期すること」を約束しますが不許可となります。

改めて出願者を一本化し申請し、ようやく明治32年9月に認可を受けます。

資本金100万円の横浜電気鉄道の設立総会が、人力車夫団体の約束通り1902年(明治35年)4月23日に開催されます。

この「横浜電気鉄道」設立のキーマンが二人います。

サミュエル商会の大番頭「田中善助」と

安田財閥の安田善次郎です。

監査役には長女の婿である安田財閥中興の祖、安田善三郎(伊臣貞太郎)が就任します。

サミュエル商会、石油メジャー“ロイヤル・ダッチ・シェル”の「シェル」の前身です。

(三浦のシェル)

シェル(貝)のマークは三浦海岸で拾われた貝殻をモチーフにしているといわれています。

英国ロンドンで貿易・骨董商を営んでいたサミュエル商会の主力商品の一つが東洋(日本)の貝を加工した装飾品だったそうです。

|

| 上左端が三浦の貝といわれています |

創業者マーカス・サミュエルの息子、同じ名を継ぐマーカス・サミュエルが世界のシェルに育てます。

1876年(明治9年)息子マーカス22歳の時に

サミュエル商会は本格的に日本進出を決断します。

(傍証ではこの年以前から日本に進出していたらしいのですが確証がないそうです)

彼らユダヤ商人の特徴は

シンジケート・システムという少人数で大規模なビジネスを展開できるビジネス組織でした。

(シンジケート・システムは取引システムの異文化ルールでありいわゆるユダヤ人陰謀説や謀略説などでいう稚拙なシステムではありません)

このシンジケート構築のノウハウの一つが、

現地に優秀な人材を発掘し業務を任せる力です。

マーカス・サミュエルは、田中善助という実業家にサミュエル商会を任せます。

さらに顧問としてウィリアム・フオート・ミッチェル(William Foot Mitchell)、ウォーター・フインチ・ページ(Walter Finch Page)を置きます。

鉄男君でウォーター・フインチ・ページをご存知の方も多いかもしれません。

日本で最初に鉄道時刻表を作成し発行し「鉄道敷設技術の父」として活躍したお雇い外国人です。

彼は名門銀行チャータード・パンク・オブ・イン. デアのミッチェル家の親戚でもありました。

サミュエル商会は様々な事業を展開しましたが。

ここでは鉄道事業に絞ります。

(当時の樟脳の世界消費の大半を独占していたとかいろいろあります)

サミュエル商会のビジネスモデルは、イギリスの金融力を背景に自社商品ビジネスを構築します。まず金融力を示します。

例えば日清戦争の軍事公債を4,300万円引受け、1902年には横浜市の水道公債を90万円購入、1903年には日露戦争の戦費公債、1907年には横浜市の築港公債を31万7,000ポンドも引き受けます。そして公共事業に進出し、鉄道では敷設に必要な鉄道機材を取り扱うという構図です。

悪徳といったレベルではなく正当な英国流国際貿易のビジネスモデルでした。サミュエル商会は、商習慣の違いを考慮しませんでした。

かなりの訴訟、トラブルを抱えながら日本でのビジネス展開を進めます。ただ、中には日本人経営者によるビジネス展開で、大きく業績を伸ばしたものも多かったことも事実です。

サミュエル商会の発展系、石油商社シェル石油は日本では「安田財閥」の重要な事業の柱になります。

「横浜電気鉄道」がまだ業績を伸ばしている1910年(明治43年)に横浜市会は市営化を希望し請願を可決しますが、「横浜電気鉄道」と条件面で決裂し市営化は撤回されます。

その後、経営方針の違いから「安田財閥」の撤退、「横浜電気鉄道」を支えた田中善助は1917年に引退し亡くなります。

この両者が「横浜電気鉄道」から手を引くことで、業績は一気に傾きます。

そして1921年(大正10年)4月に「横浜電気鉄道(株)」は、最終的に688万円で横浜市に買収され「市電」となります。

この市電経営のために新設された組織が「横浜市役所電気局」で、本局は現在「市電保存館」のある滝頭に置かれました。

1月31日 さよなら路線廃止に沢山のファン

(余談)

電車事業は当然、電気で走ります。

発電所も自前で作り電力供給して運行したそうです。

最初の発電所は1903年(明治36年)高島町に作られたそうです。

(余談2)

最初の運賃は3銭、朝夕の一時間は2銭、開通早々から回数券もあったそうです。

No.113 4月22日 甘辛両党おまかせ!

横浜生まれで現在本社が移転した全国ブランドといえば?

洋菓子の不二家、ドイツ菓子のユーハイム、ジャムの明治屋。

なぜか甘党ばかり?!他にもありますが、

今日は食品商社として横浜に創業した株式会社明治屋の物語を紹介しましょう。

「明治屋」が株式会社となったのが1911年(明治44年)の今日、4月22日です。

明治屋の紙袋には「MEIDI-YA 1885年 YOKOHAMA 」とあります。商売を始めたのが1885年、会社組織になったのが1911年(明治44年)の今日です。

最初から脇道にソレますが明治屋のMEIDI-YAは訓令式で、ヘボン式ではありません。

ヘボン、訓令の話しは

「2月7日 鎌倉丸をめぐる4つの物語」

で少し触れましたので参考にしてください。

明治屋が決して文科省に従っている訳ではありません。創業時からのローマ字訓令式表記です。

|

| 明治屋 山下町店 |

本題に戻ります。

紙袋に1885年 YOKOHAMAと表記されているように、明治屋は1885年(明治18年)10月に横浜市中区万代町で創業されました。(後に本町、尾上町、現在の本社は東京京橋)

創業者は磯野 計(いその はかる)、「商業に貴賎の別があるものか。食料品の商業をかならずノーブルなものにしてみせ」た人物です。最初は日本郵船の船舶への食料品、雑貨等を納入する仕事から始めました。当時、商人それも食品を扱う「あきない」には偏見も強くあったようです。

磯野 計は、帝大を出て代言人(現在の弁護士)事業を始めますが、上手くいきません。岩崎弥太郎のいとこで三菱を支えた豊川良平に見いだされ、給費留学生として英国に留学します。

英国では、得意な法律ではなく当時日本人としては数少なかった複式簿記をマスターし、船舶全般に関係するマネジメント(商業実務)を身につけます。磯野はその実務能力を買われ英国に注文してあった新造船「横浜丸」を日本に運ぶ船舶事務長に任命されます。

帰国後、神戸で実務に就きますが、船舶に必要な物資調達が外国商館に独占されていることを実感し“日本人による船舶納品業”を始めることを決心します。これが「食品商社 明治屋」のはじまりです。明治屋は逆に外国の商船、軍艦とも取引を成功させ事業を拡大します。この時に掲げたのが「世界のベスト(最良品)を売る」という現在まで続く明治屋のスローガンです。

この事業展開のバックボーンにスコットランド商人、トーマス・ブレーク・グラバーの支援があったことも見逃せません。(この辺りの話しもいろいろ輻輳していて面白い)

磯野 計は、明治期の実業家列伝には中々登場しない存在ですが、かなりダイナミックで、現代マーケティングに近い手法で企業ブランドを築いた人物です。

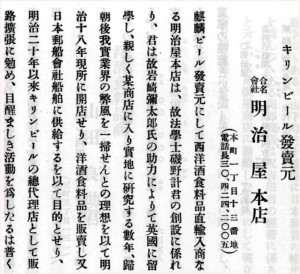

一番の決断は、1885年に再建されたジャパンブルワリー・カンパニー(後のキリンビール)の総代理店権を1888(明治21)年5月に獲得したことです。

保証金の供託が必要でしたが、豊川良平等を保証人に立て調達します。

この1880年代は、

現在の日本を代表するビール会社が次々と誕生した時代です。1887年には東京で日本麦酒、札幌麦酒がそれぞれ設立され、関西では1889年に大阪麦酒(アサヒビール)が設立されます。

総代理店権(販売権)を獲得した明治屋は、画期的な販売戦略を打ち出していきます。

エリア戦略

全国を60 の地区に分割し、地区別代理店を設置、販売網の責任を明確にします。

物流倉庫の拡充をはかりロジスティック戦略を展開します。

特に際立ったのが「宣伝戦略」です。

代表ブランド「キリンビール」を発売するに際し、『時事新報』や『横浜毎日新聞』に広告を展開します。

「数年以来我国に於てビール酒の醸造は、年を逐て盛になりたれ共、

何分、品柄の思はしからざる所より、独逸製のビールに圧倒され殆

んど失敗の姿なるが、先般、横浜山手の居留地に起業したるジャパ

ンブルワリー会社は、其道に賢しこきヘッカルト氏を、独逸より招

聘し、本家本元の製法に基づき、日本人の嗜好を察し、屢々試醸の

功を積み、今度、弥々その成績を顕はし、色艶と云ひ、風味と云ひ、

世間の有ふれのものと違ひ、稀有絶無の良品を得たるに付き、

横浜北仲通の明治屋に於て、売捌代理を引受け、別に大阪売店を設

け、左に記せる割合を以って発売いたし候間、多少に拘わらず注文

あらんことを請ふ。」

大きなキリンビールの樽の形をしたビヤホールを作り客に美人画ポスターを配る。

自社ブランドマークのついた車両を使った街頭宣伝や販売店の店頭看板の充実を徹底。

例えば新橋駅を使った日本初のイルミネーション看板の設置。

「鏡」や「団扇」「マーク入りグッズ」などを配布するインセンティブ戦略。

これらは 一例に過ぎません。明治時代に行われたことに驚きませんか?

明治屋にとって悲しい事態が起ります。

1897年(明治30年)12月14日、磯野 計は39歳で逝去します。

その後、明治屋は

ビールの販売、日本酒「月桂冠」販売の総代理店、三ツ矢サイダーブランドをてがけます。

忘れてはいけないのがジャムです。「MY」ジャムの第一号は、1911年(明治44年)明治屋が株式会社になった年に発売されます。

|

| 瓶ではなく缶です。 |

|

| ピーナッツジャムもオススメです |

今日まで約100年、「MY」ブランドは現在も明治屋の看板商品群として人気を博しています。

夏にはかき氷に「MYシロップ」ですよね。

苦いキリンビールと甘いジャム。

そして 洋酒の輸入でも明治屋ブランドは時代を作ります。

ホワイトマッカイ

ダルモア

オールド・セント・アンドリュース

クーリー

メーカーズマーク

クール・ド・リヨン

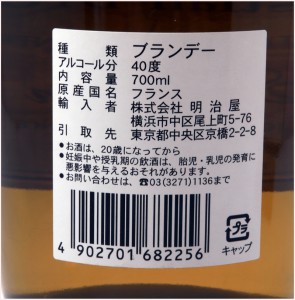

この洋酒のラベルに、明治屋の歴史が刻まれていることを知っていますか?

裏面の商品内容表示 輸入者は明治屋で 住所は 横浜市中区尾上町となっています。

|

| カルバドス、リンゴのブランディです。 |

|

| 現在、創業祭を実施中です!(2012年) |

詳しくは明治屋HPで。

No.112 4月21日 濱にお茶は欠かせない

幕末期日本の近代化のために必要だった国家予算を稼いだのは

お茶と生糸でした。

お茶は通商条約発効の1859年には早速180,000kg輸出され

生糸に継ぐ貿易の柱となります。

ところが現実、お茶輸出は

貿易開始時から“投機”的商品となっていきました。

自然 粗悪品も登場し、市場が混乱します。

信頼と投機から市場を守るには新たな“ブランド”管理団体が必須となりました。

1884年(明治17年)の今日、

各種茶業団体が一本化され改組「横浜茶業組合」となり

横浜はお茶の母港として茶業界に貢献します。

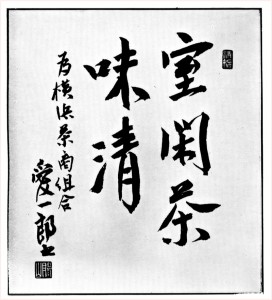

|

| 横浜茶業誌 題字 藤山噯一郎 |

野毛山の鐘がゴンと鳴りやガス灯が消える

早く行かなきやカマがない

お茶場歌と呼ばれた労働歌は、居留地のお茶工場(最初は現在の横浜公園辺り)に働く多くの女工のよって歌われました。

製糸工場の女工哀史は有名(最近異説も登場)ですが、お茶にも機械化以前の哀しい物語がありました。

明治中期頃まで生産者、加工業者の規模が小さく輸出を扱う外国商社の独壇場だったようです。その後機械化が図られ生産量は飛躍的に伸びますが、粗悪品で市場が荒れます。

この有様に危機感を募らせた人物がいます。

日本のお茶業界を牽引した松阪出身の大谷嘉兵衛です。

日本のお茶は、江戸時代から長崎を通じて欧州で高い評価を得ていました。

冒頭のように、貿易解禁と同時に高品質の「日本茶」は欧米市場で一気に人気商品となり注文が殺到します。特に米国はイギリス以外のルートから良質の「茶」を求めていましたから、明治に入る頃、横浜(日本)からの輸出先は殆どアメリカになります。

外国商社はとにかく商品確保に走ります。

|

| イギリス人買い付の図 |

「緑」の宝石生産に茶所は勿論、新たなるお茶生産地も開発されます。

特に静岡は茶畑開墾を積極的に振興し、市場第一位の生産地として登場することになります。(江戸まで、日本人にとってもお茶は高級品でしたが、お茶市場の拡大で庶民がお茶を飲むことができるようになりました)

当然、日本全国お茶ブーム!

粗製濫造も頻発します。

外国商社の言いなりだった市場も独立の機運が高まります。

そこで、大谷嘉兵衛は「製茶改良会社」(いわゆる検査所)を仲間と設立しブランド維持のしくみづくりに乗り出します。

「1月22日 大谷嘉兵衛を追って」

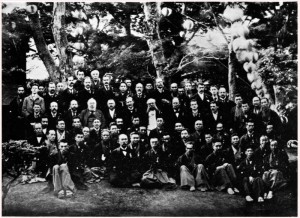

彼が横浜茶業組合の設立に尽力します。

|

| 手前中央の蝶ネクタイが大谷嘉兵衛です。 |

とにかく売れたそうです。

あまりに日本茶が米国で売れたので、戦費調達(1898年米西戦争:太平洋からスペインを追い出します。米国環太平洋戦略の第二弾です。)用に関税を引き上げ法案が通り、相場が一気に冷え込みますが、大谷嘉兵衛はアメリカに乗り込み関税引き下げ交渉を行う行動派でした。(米国は関税で国力を伸ばしてきた国です。最近はTPPですね)

横浜の茶業を発展させた人物「大谷嘉兵衛」は、江戸以来のお茶の名産地“伊勢”商人ですが、横浜が国際港として貿易が始まった時、一番に横浜に乗り込んだ商人は“駿府商人”でした。

1858年(安政5年)6月に五カ国条約が結ばれます。

三ヶ月後の1858年9月には駿府商人11名と役人(差添人:江戸時代、法廷に出る者に付き添った人)17名が横浜で商売がしたいと申請を出しますが“時期が早過ぎ”だと中央省庁に回されます(今も同じ?)。

ようやく「横浜経済特区」への事業申請と参加が認可されます。

そこで駿府商人は、翌月には本町四丁目に出店し開港の6月には準備万端、開店していたといいますからすごい行動力でした。

横浜はお茶屋さんが多いように感じます。(統計比較してません)

最近、紅茶におされているようですが、日本茶は横浜の歴史(日本の食生活)に欠かせません。しかも母港です。新しい「濱茶文化」を起こして欲しいと思います。(最近元気無いので心配しています)

「1月13日 幕府新規事業に求人広告」

が出されたのが1859年2月15日ですから、半年も前に出したことになります。

(余談)

スルガ銀行は、地方銀行ですが特に神奈川県に強く、全店舗の過半数の36店を展開。

県庁内にもベストポジションを有するのは、

往時の駿府商人の力を証明するものでしょう。(横浜支店 新社屋ができましたね)

http://www.surugabank.co.jp/

(余談2)

静岡茶は横浜港に(見切りをつけ?)アメリカと1899年(明治32年)ダイレクトに貿易を始めます。

その母港となったのが清水港です。

横浜と関係の深い山本長五郎(清水の次郎長)、そして清水港の近代化に寄与した回漕業・播磨屋(鈴与株式会社)も濃厚な物語があります。

(余談3)

私のお気に入り。(横浜園の七福茶)

No.111 4月20日 コーカサスの消えた城

桜木町からほど近い音楽通りを抜けると紅葉坂に出ます。

急な坂を少し登ると、県立青少年センターと図書館、音楽堂の一群のあるエリアにでます。

この紅葉ヶ丘一帯は、アマチュア演劇人にとって特別な場所です。

神奈川のアマチュア演劇活動は、一人の演劇人の生涯をかけた活動により世界と繋がることになります。

1965年(昭和40年)の今日、日本アマチュア演劇連盟は国際アマチュア演劇連盟加入が認められました。

(※「横浜歴史年表」のみの確認です。他の文献では未確認ですが、この日というよりこの活動の紹介を重視します)

横浜市西区紅葉ヶ丘にある「神奈川県青少年センター」は、以前プラネテリウムで有名でしたが、ここの劇場は中々良いホールです。演劇関係者の評価も高いと聞きます。

ここを管理する神奈川県の「舞台企画課」「舞台技術課」は、単に舞台の管理運営でけではなく、演劇人の指導・育成、技術支援に優れた活動を現在まで変わらぬレベルで行っている「行政機関」です。

|

| 神奈川県青少年ホール |

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f602/

この「神奈川県青少年センター」が、アマチュア演劇の聖地として位置を確立した背景には、日本のアマチュア演劇活動に生涯を捧げた一人のハマっ子の存在があります。

加藤衛(かとう まもる)先生です。

詳しいプロフィールはサイトをご覧ください。彼は自ら芝居人であると同時に、翻訳家、演出家、研究者でした。

「コーカサスの消えた城」 加藤 衛・作/飯田克衛・演出

加藤 衛・作品で最も市内で上演された回数の多い作品です。市内各区を巡回公演しました。

実践でアマチュア劇団を支える観客組織(ドイツに原型を持つ)「フォルクスビューネ」を設立します。この「フォルクスビューネ」は日本初の試みでした。

一方で「横浜演劇研究所」を拠点に、アマ演劇の育成・指導の理論的支柱を築きます。

たまには アマチュア演劇の公演に足を運ぶのも良い刺激になりますよ!!

http://yokohamagekisai.digi2.jp/yes18/

(余談)

高校の時、「神奈川県青少年センター」主催のプログラムに参加、初井言栄さん、別役実さんの指導をを受けた記憶があります。

初井 言榮さん、ハマっ子で劇団青年座の設立に参加し日活の専属女優としても活躍しました。

声が印象的で、スタジオジブリ制作のアニメ映画「天空の城ラピュタ」で、空賊(空中盗賊)「ドーラ一家」の女頭領の声でお分かりの方も。

No.110 4月19日 待つという粋な時代

ケータイで大きく変わった社会生活の一つが、「待ちぼうけ」の激減です。

その昔、駅にはチョークの「伝言板」がありました。

相手を信じて待つという行為が無くなったのが現代です。

年表を読んでいたら横浜の待ちぼうけに関する面白い記事に出会いました。

1904年(明治37年)4月19日の今日

「杉村楚人冠(31)横浜に行き、来朝予定のマギー夫人一行を乗せたショーマット号を待つが、着かず、宿に泊まる。萬朝報の松居松葉も来る。20日も着かず、又泊まる。」

『楚人冠全集』1所収「退屈の記」より

船旅の時代とはいえ、のんびりした時代です。

予定日に到着しないということで、近くの旅館に二日も泊まって待つとはゆったりしています。

戦後、新幹線の開通で日帰り出張が激増し町場の簡易旅館が影響を受けたと言いますから、船から鉄道、そして飛行機の時代で暮らしが大きく変化していきました。

バンドホテルを含め、港の宿泊施設の役割に「待つ」ということもあったようです。

ここに登場する杉村楚人冠という人物、本名 杉村廣太郎は1872年(明治5年)和歌山県に生れました。

特に横浜に因んだ人物ではありませんが、彼の貢献が横浜にも残っています。

彼の人物像に関して詳細は

http://ja.wikipedia.org/wiki/杉村楚人冠

を参照してください。

杉村廣太郎が「楚人冠」と名乗ったのは、アメリカ公使館勤務時代に、白人とは別の帽子掛けを使用させられるという差別的待遇を受けたことに憤慨し、以来「楚人冠」と名乗ったということです。

アメリカで新移民法が施行されたことに対しても、「英語追放論」と題する一文を掲載して、同法を痛烈に批判しました。

杉村廣太郎「杉村楚人冠」はアメリカ公使館勤務の後、朝日新聞社に勤務し、現代で言う外信部で活躍し後に日本初の「整理部」を創設します。

新聞社の「整理部」?

知らない方には、なんなのそれ!

という部署ですが、

新聞社の重要な部署です。

(私の人生を変えた師匠が朝日新聞整理部の方でした)

良く冗談で「おまえ整理部ってことはリストラ?」と言われたそうです。

「整理部」は生き字引の集団で、短時間に記者の記事の裏をとって間違いを訂正、時には原稿の書き直しも行いました。

特に腕の見せ所が見出しタイトル!で

東スポ?ではありませんが これで即売系の売上が変わったそうです。

現在、新聞社が整理部を簡素化して各新聞社の個性を失ったともいわれています。

「整理部」一言で言えば

記者の原稿を整理して、紙面に組む仕事をする部署です。新聞の編集部ですね。

(ちょっと整理部)

http://www.nikkei.co.jp/saiyo/employee/ookoshi.html

https://www.kanaloco.jp/kanacoco/community/c201104281/topic/5159/

http://saiyo.nikkansports.com/blog/post_63.html

杉村廣太郎は、「最近新聞紙学」「新聞の話」他、新聞学に関する名著を数々著しました。

1929年10月1日、東京帝国大学文学部新聞研究室の創設にも貢献したそうです。

新聞文化の殿堂といえば、横浜市中区 本町通にある

2000年10月にオープンの「日本新聞博物館 NEWSPARK」です。

http://newspark.jp/newspark/

ちなみに、日本ではじめて!は「熊本日日新聞社新聞博物館」です。

(余談)

「牧場の朝」は文部省唱歌ですが「楚人冠」作詞といわれています。

http://www.youtube.com/watch?v=emozJk3DSQk

作曲 船橋栄吉

(余談2)

杉村楚人冠が、横浜で待ちぼうけをくった「ショーマット号」に乗ったJohn Gillespie Magee牧師は、1912年から1940年まで中華民国で、米国聖公会伝道団の宣教師として活動し極東国際軍事裁判で南京事件の証人として証言台に立ち、日本軍による殺人、強姦、略奪事件について、被害者からの直接聴取、自ら行った被害調査などを基礎に膨大な証言を行ったことで有名。