ホーム » 2013 (ページ 12)

年別アーカイブ: 2013

No.442−2 「路男」君の愉しみ(2)

最近「ローカルバスの旅」系のテレビ番組が多いようです。

実際見ていないので構成までコメントできませんが、

超人気番組ではなさそうですね。

にも関わらず なんで似たような番組が…

直ぐに疑う私の悪い癖です。

国交省のキャンペーンですかね?

と前フリをしたのは

私は昔から 路線バス大好きの「バス男」君系でもあります。

鉄道趣味系「乗り鉄」に相当します。

通勤以外でぶらっとバスを楽しむ“輩”はかなり少数派です。

理由の一つに

バスの利用が結構面倒だということ。

まず 道路事情に依存しますから 運行時間が読めないという不確実性を愉しめるかどうか?

また 運転手(全国殆どワンマン化)から

冷たい視線を受ける場合がある!

日常乗り馴れた乗客しか相手にされていないような感じが多々あるのです。

※近年行き先を尋ねることは激減しましたが、乗り方に戸惑ったときの面倒くさそうな運転手の態度にぶち切れそうになるときが マダあります。

かなり改善されましたが。

(バス停)

全国バス停探しをしている訳ではありませんが、鉄道に比べてバス停は個性的(バラバラ)です。掲示している情報のデザインも千差万別です。

横浜市内でも、電子掲示から従来のプレート表記まで何種類かあります。

時刻表やルート案内も共通表示のバス停と、バス会社独自のものが混在しています。

バス停の時刻表表記 字が小さい!年寄りにはかなり負担。

バス停の表記で<次の停留所>表記が小さい場合が多い。

同じ場所で、会社毎にバス停があり微妙に位置が異なる。(激減してはいますが)

(バスターミナルの不便さ)

全く初めて訪れるバスターミナルの判りにくさはバス利用の“宿命”です。

横浜駅は西口も東口も予め乗り場を確認してから移動しないと大変です。

横浜駅西口は バスターミナルが二カ所に別れています。

横浜駅東口は 乗り場案内が判りにくい。ので昼間は係員がいます。

判りにくさNo.1は「桜木町駅」バス乗り場だと思います。

|

| 飛び地のような探しにくいバス停 |

(乗車方法・料金)※大人の場合

横浜市内は「前乗り前払い後降り」しかも210円均一料金です。

川崎市内は、200円均一「前乗り前払い後降り」

神戸市内は、200円均一「前乗り前払い後降り」

京都市内は220円でバス・バス乗継というのがあります。大人350円

全国的には「後乗り後払い前降り」が圧倒的に多いのですが、

均一料金や先払いに慣れているとつい間違って車内でトラブルになることもあります。

(整理券)

最近「乗車カード」「ICカード」を利用できる路線が都市部では増えましたが、まだまだ整理券方式の路線が主流のようです。

この整理券、最近はバーコード読み取り式になってきました。

(その前にIC化したほうが合理的と思うのですが)

(他社乗入れ)

横浜市民としては、この課題が一番です。

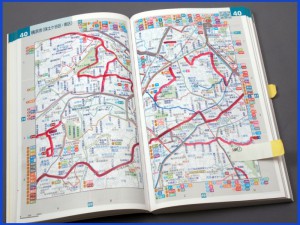

一つの路線に複数の営業会社が走っていることが多く、しかも微妙にルートが異なるため、思わず乗り間違いを起こすことがあります。何時も乗り馴れている(常連客)には普通の出来事のようですが、初めて利用する者にとっては戸惑うことがあります。しかも、バスルート案内は運行会社毎なので、立体的な複数社を使った乗換のための下調べが難しいのです。「駅探」ならぬ「バス探」はできないのでしょうか?

http://www.kanagawabus.or.jp

各社のバス時刻をまとめて調べるには最適ですが、乗り継ぎ調査はできません。

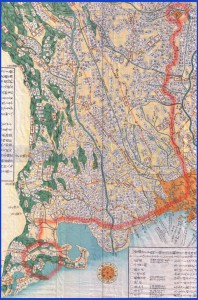

一昨年、バス路線マップが発行されましたが、売れ行きが悪く新版は“おそらく”出ないでしょう。私のような「バス男」君系には必需品なんですが。

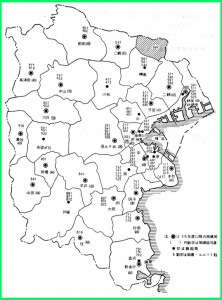

横浜市内を運行するバス会社は12社あります。

●横浜市営バス

●神奈中バス

●東急バス

●江ノ電バス

●相鉄バス

●京浜急行バス

●小田急バス

●川崎鶴見臨港バス

●川崎市営バス

溝25系統 溝口駅前〜高田

●フジエクスプレスバス

桜木町〜本牧循環

●大新東

金01・02系統 金沢文庫駅〜レイディアントシティ

●横浜交通開発

61 系統・117系統 他 横浜市営バスルートの管理(運行)受託路線

|

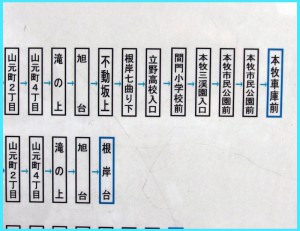

| 同じ名のバス停があります。最初間違いか?と思いましたが実際にあります。 |

|

| 二カ所に「滝頭」 |

基本、最初にも触れましたが

ローカル路線バスを“ぶらり”乗ることがレアケースなのです。

横浜市内でも「バス乗継」割引が「ICカード」等で可能になると嬉しいです。

同日に二回違う路線を乗り継ぐと420円が350円になるとか。

一日乗車券は現在も発行されていますが、市営バスだけです。

http://www.city.yokohama.lg.jp/koutuu/kyoutuu/ichinichi.html#bus1

エリア内フリーチケットは

☆横浜1DAYきっぷ(京急電鉄)

京急線フリー区間、市営地下鉄・市営バスフリー区間、みなとみらい線フリー区間を組み合わせた一日乗車券

http://www.keikyu-ensen.com/otoku/otoku_yokohama.jsp

☆みなとぶらりチケット

http://www.yokohama-bus.jp/burari/index.html

バスネタブログ

No.339-2 12月4日(火)越すに越されぬ国境(くにざかい)

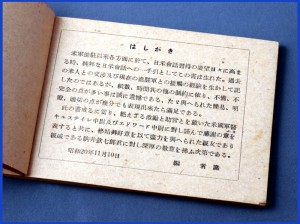

【番外編】その資料危険につきご用心!

「森鴎外から「武鑑」に関心が出てきて数冊「武鑑」を入手した。」と

“歴史学”の専門家に話したら

危険だ!と言われてしまった。冗談で「幕末で止めておきなさい」

|

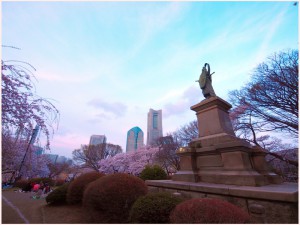

| 掃部山にその名が残る幕末の大老 井伊掃部頭 |

横浜に関係する歴史的な話題を探す際、概ね幕末からの資料が中心になります。

横浜の歴史はついつい 近世末期からスタートしてしまいます。横浜が脚光を浴びた時期が幕末「開港」の時代だからです。

一般的に安土桃山時代から江戸時代を近世

明治維新以降を近代と呼びます。

歴史の範囲を「江戸時代」まで遡ると

一気に守備範囲が等比級数的に拡がっていきます。江戸時代はこれまた面白い時代です。しかも資料をコレクションし始めたら

たしかに危険な匂いがします。

(武鑑に夢中)

文豪で思想家でもあった森林太郎(鴎外)は武鑑コレクターでもあり研究家でもありました。

彼は「伊沢蘭軒」「渋江抽斎」他を書くにあたって武鑑をフル活用しました。

彼自身の「武鑑コレクション」は有名です。

「伊沢蘭軒」

http://www.aozora.gr.jp/cards/000129/files/2084_17397.html

「渋江抽斎」

http://www.aozora.gr.jp/cards/000129/files/2058_19628.html

池波正太郎、司馬遼太郎、松本清張 他多くの時代小説作家も「武鑑」を資料にしながら作品を残しています。

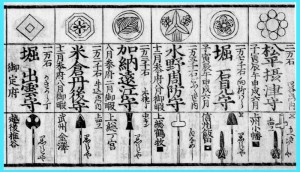

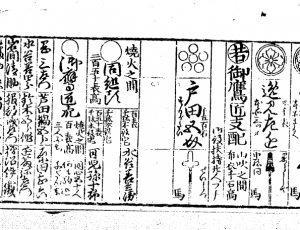

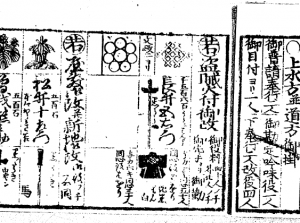

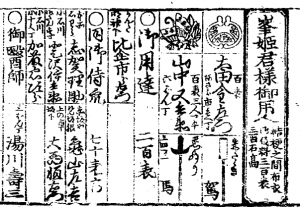

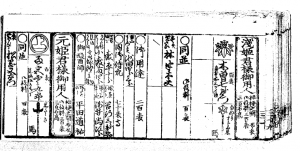

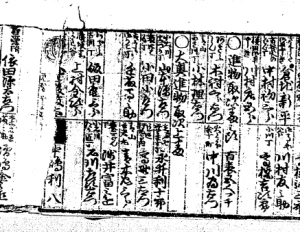

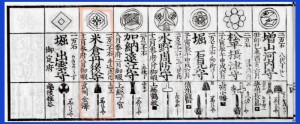

「武鑑(ぶかん)は、江戸時代に出版された大名や江戸幕府役人の氏名・石高・俸給・家紋などを記した年鑑形式の紳士録。」(Wiki)

「武鑑とは江戸時代に民間の書肆(しょし=本屋)が営利のために刊行した大名・幕府役人の名鑑である。江戸時代初期寛永頃の『大名御紋尽(ごもんづくし)』や『江戸鑑』を経由して1687年(貞享4年)『本朝武鑑』で始めて武鑑の名前が冠された。『正徳武鑑』に至り体裁が整い、明和元年(1764)の武鑑で形式が定まって、幕末に終刊する。」(伊従保美)

http://www.kawara-ban.com/daimyouNO13.html

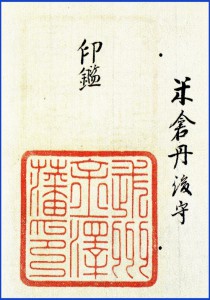

私が入手したのは、

「袖珍武鑑(シュウチン ブカン)」と

「袖玉武鑑(シュウギョク ブカン」という対の武鑑です。

「珍」と「玉」いささか語弊のある文字ですが?!

「袖珍武鑑」はイロハ別大名図鑑で諸藩大名を名前から探ります。

一方

「袖玉武鑑」は役職別幕府役人図鑑で、大名以下の細かな役職担当者も記載されています。江戸時代の組織が見えてきます。

図版からわかるように家紋や槍などの道具印は図も丁寧に描かれ、ほぼ毎年発行されています。

この武鑑を手にして驚くのは、

ハンディタイプであること。大きいサイズもあるとのことですが、手元に置いておくなら手頃な大きさです。この中に

徳川御三家から國主大名、外様大名、譜代大名の

氏名、官位、御所号、本國、家紋、石高、さらに江戸より居城までの里程などが記載されています。さらに

江戸城中の詰所の別とか、大名行列の槍の形(どこの大名か見分けるのに便利だった)など 小さいながらも事細かに記載されています。

ユーザーは

江戸屋敷在勤の武士が日常政務の際、他の武家屋敷との折衝や交際の基礎資料として購入したそうです。

頻繁に使用したのは出入り商人や街道筋の役人、商店、旅籠なと宿場町関係の人々でビジネスの必需品となりました。

余裕が出てくると 参勤交代の下級武士のお土産、町人の大名行列の見物資料とになったそうです。

なんとも優雅な世界というか、この一冊だけでも江戸時代の成熟度を感じます。

(何が危険か)

集めたくなる衝動にかられるからです。特に「袖玉武鑑」は

時代と共に変わっていく役職の面白さを探す

いったい何だろう?と思う役職探し他

読み出したら 別な世界に入り込んでしまう“危険”が確かにあります。

現在16冊で幕末が殆どです。先輩のアドバイスに従って

幕末より遡るのは止めておくことにします。

No.443 岸辺のアル闘い

今日は、川崎が舞台です。

勿論横浜に深く関係のある話しです。

「有吉堤」と「アミガサ事件」を知っている横浜市民は

少ないのではないでしょうか?

隣接市川崎から横浜まで駆け抜けたアミガサ事件の人たちの足跡をトレースしてみます。今日は多摩川編。

|

| ガス橋 |

(川辺に生きる)

川は大地の恵みを下流へ

そして海に運ぶ役割を担っています。

人類は川辺に集落を作り暮らしを始めました。

一方で、川は人々に自然の力を見せつけてきました。

川辺の歴史は、水害との闘いの歴史でもあります。

江戸東京の城南、神奈川の北部を流れる多摩川の歴史から、大正初期に起った事件を紹介します。

(右岸と左岸)

多摩川は東京都と神奈川県の県境を流れる一級河川です。現在は穏やかな流れですが、昭和の時代まで水害の絶えない暴れ川でもありました。

※山田太一「岸辺のアルバム」

http://ja.wikipedia.org/wiki/岸辺のアルバム

江戸は川の街です。利根川と多摩川によって作られた平野に育った街です。

江戸時代に入り、多摩川の豊かな水源を利用した“灌漑用水路”の整備が始まり水稲生産農家が増加し江戸の近郊農業が飛躍的な発展を遂げます。

多摩川右岸(橘樹郡=神奈川)には「二ヶ領用水」、左岸(荏原郡=東京)には「六郷用水」が整備され広大な農地が誕生します。

|

| 二ヶ領用水 |

豊かな水田は、川の氾濫と隣り合わせの危険も抱えていました。

何年かに一度起る大水害が川筋を変え、田畑を土砂で塗りつぶし再び田畑を整備するという繰り返しでした。

※余談ですが 私が生まれ育った世田谷区玉堤は「六郷用水」が流れていました。

小学校の頃に 多摩川の水量が激減した時期があり 歩いて多摩川を渡った記憶があります。

江戸城に近い多摩川左岸は、江戸時代重点的に土手の整備が行われましたが、右岸の川崎側は整備が遅れました。

明治に入り、右岸と左岸の差は尚一層明確になっていきます。

川崎側の橘樹郡御幸村(川崎市幸区の全域 中原区一部)

現在の地図でも蛇行が微妙ですね。

(繰返す水害)

現在の川崎市幸区一帯は水害の歴史と共にありました。

明治維新以降

何度も請願書を県庁は勿論

政府・貴衆両院に提出し

同時に新堤築造を出願しますが

行政府は動きません。

そこに歴史に残る大災害が起こります。

1907年(明治40年)豪雨による大洪水が全国的に発生

多摩川も氾濫

1910年(明治43年)豪雨による大洪水が全国的に発生

多摩川も氾濫

この年の「臨時治水調査会」で

多摩川は第2期河川に指定されます。

これは事実上棚上げを意味しました。

1913年(大正2年)豪雨による大洪水が多摩川で発生

御幸村他“右岸”流域の人々は治水の請願書を出しますが

進展しません。

1914年(大正3年)ようやく神奈川県は“左岸”の東京都と協議に入ります。

何故?東京都と協議が必要かというと

“左岸”地域は、“右岸”の堤防工事が進むと 左岸に被害が及ぶ“危険”があるというものでした。両方まとめて工事するには 予算が無い!

では県費で築堤申請を国に出すと、左岸側の強い抵抗に合うという

繰り返しでした。

最終的に許可を出す「内務省」(戦前は公共事業も管轄していました)も

申請を却下!します。

同年1914年(大正3年)の8月9月に、再び大洪水が起ります。

明治に入っても

一般市民のデモや抗議のための集団行動は禁止されていました。

(決起)

地域住民はついに実力行使を決定します。

御幸村など4村の住民数百人の一団が早期築堤を求め県庁に陳情行動に出ます。

9月15日(火)

小倉・鹿島田・町田・江ヶ崎・北加瀬など関係地域の代表が集まります。

関係村民が大挙して神奈川県庁に迫る以外方法がないという結論に達します。

●9月16日(水)午前2時に出発する事

●服装は羽織を使わず、

草鞋を履き目印としてアミガサを冠る事

●県庁への進路は各字(あざ)の随意とすれども

成るべく警官の目を避けて目的地に達するようにする事

を決定し 散会します。

9月16日(水)未明

各村の陳情部隊は、月明かりを頼りに県庁に向かって出発します。

「九月十六日午前一時八幡社ニ集合スル」

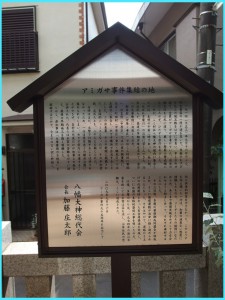

※現在 川崎市平間にある「八幡神社」境内にプレートがあります。

住民はアミガサをそれぞれに着用し結集します。

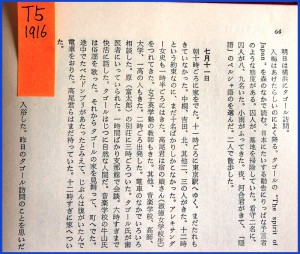

「二時十分鹿島田を経て小倉に至り,更に同志九十人と会す.末吉橋に至るや濁流滔々と渦を巻き,川口は溢れて渡る事を得ない.止むを得ず鶴見橋に迂回せんとしたが,此処は警官防備線の中心地なるを以て果して成功するかは疑はしい.種々協議の末,一同生命を賭しても此の末吉橋を渡らん事に決着した.

其処で一同衣服を頭に結び付けて胸に達する濁流を押切り,親子兄弟互に助け合ひ相励しつゝ進み,幾度か濁流に押流されんとしては踏みしめ踏みしめ,漸くにして彼岸に達する事を得た.半月雲間に現れ,必死の一行を照らすに其の凄惨なる状態,叫び合ひ嶋咽する声と共に此世のものとも思はれなかつた.

渡るに要せし時間約一時間半,先着順に仕度を整へて飯田道横町を過るに前後の間隔次第に拡がり,終に互に見失つて了つた.此時引返して来た鹿島田部隊五十余名は飯田橋横丁に於て同志二十余名が警戒の巡査に捕はれたる事を報じたのである.此処に於て又も進路を協議して居るうちに三百名の同勢が程ケ谷方面に向ひつゝある事を知らす者があり,之に勢を得て進み漸く迫付く事を得た.

今や同勢五百有余,群がる警官も物かはと,或は神奈川台下,或は平治の鉄道踏切と到る所警官の垣を突破して潮の如く県庁に殺到した.」

すごい表現ですね。

これは川崎市御幸尋常高等小学校発行の資料の一文です。

このルートを歩いてきました。

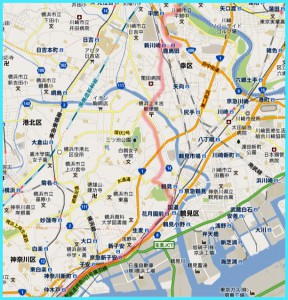

|

| 二日に分けています |

|

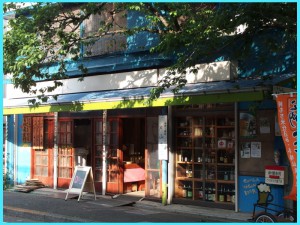

| 古市場商店街で発酵食品の専門店「片山本店」発見 |

|

| 鹿島田は新川崎と相乗効果で大変貌 |

|

| アミガサチームは恐らくこの「杉山神社」に参ったことでしょう |

|

| 末吉橋から鶴見川を |

「飯田道横町を過るに前後の間隔次第に拡がり,終に互に見失つて了つた.此時引返して来た鹿島田部隊五十余名は飯田橋横丁に於て同志二十余名が警戒の巡査に捕はれたる事を報じた」

|

| 飯田町は神奈川区の滝野川流域の町です。飯田橋は未確認 |

この事態に終止符を打った人物が

アミガサ事件後に就任した県知事(後の横浜市長)

有吉 忠一でした。

彼は 就任二ヶ月で“築堤”を決断します。

内務省の反対を押し切った築堤は現在も「有吉堤」として残っています。

アミガサ事件に決起した「八幡神社」前を通る県道111号線は

多摩川を渡る際「ガス橋」で東京と結ばれます。

1936年(昭和11年)東京ガスが鶴見製造所で製造したガスを東京に供給するために作られました。

このガス橋近くに多摩川を挟んで互いに水害から逃れるために、反目し合った悲しい歴史があるのも皮肉な巡り合わせといえます。

現在のガス橋は、1960年(昭和35年)に車両用の橋梁として新設されたものです。かながわの橋100選にも選ばれています。

【雑談】秋田雨雀の横浜

横浜の様々な情報やシーンをネタにブログを約500話書いてきました。

2012年1月1日から今日までで【番外】を含めて500話目です。

最近、事実の掘り起こしだけではなく

横浜を舞台にしたフィクションも書いてみたくなっています。

といってもそういった文才があるわけでも無く、

願望・妄想に近い。

何が書きたいか?というと ラブストーリー。

意欲だけで 全く手つかずの状態です。

当分無理そうです。

ブログの中でもラブストーリーにぴったりのネタが幾つかありますので紹介しておきます。

No.94 4月3日 横浜弁天通1875年

これなんか 素敵な素材です。

切ない 明治初頭の国際的なラブストーリーになりそうです。

というより

ラブストーリーです。

一方 壮絶な愛の姿もあります。

No.225 8月12日 (日)太夫 打越に死す

芸に生きながら、一世を風靡した義太夫師夫婦の物語に仕上がりそうです。

(秋田雨雀の横浜)

日本の劇作家・詩人・童話作家・小説家として戦前戦中戦後を生きた秋田雨雀という人物がいます。

1883年(明治16年)1月30日青森県に生まれ、1962年(昭和37年)5月12日に亡くなります。

文学者であるとともに社会運動家、エスペランティストとして活躍します。彼が交流のあった人たちにはエロシェンコ、神近市子、相馬黒光、有島武郎、島崎藤村、小山内薫、島村抱月、永井叔他多くの創作者に影響を与えました。

No5 1月5日(木) 漂泊の詩人 永井叔

秋田雨雀にとって横浜は?

三渓園にインドのタゴールを訪問したり

「日陰茶屋事件(元恋人神近市子が、アナーキストの大杉栄に切り掛かる)」の裁判を傍聴するために横浜裁判所に何度か通うなど日常活動の延長線に横浜を訪れることが何度かありましたが、

彼にとって 忘れられぬ思い出が 横浜に残っています。

愛する娘を看取った街でした。

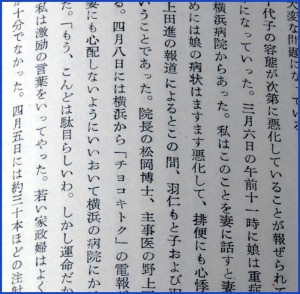

秋田雨雀の娘でロシア文学者の上田進と昭和7年結婚した“千代子”が、昭和十二年四月長い闘病生活の末、横浜の久保山にあった横浜病院(横浜市立療養院、戦後に国立横浜東病院となり現在は民間病院の聖隷横浜病院となっています)で看病の甲斐なく亡くなります。

娘の看病のために何度も横浜を訪れます。

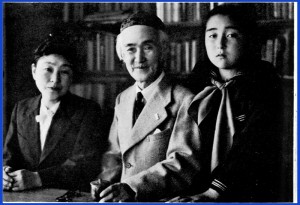

※写真は秋田夫妻とロシア文学者上田進(演劇評論家尾崎宏次の実兄)に嫁いだ娘千代子の子供(雨雀の孫)静江

No.442 「路男」君の愉しみ(更新)

私もちょっとだけ鉄分系ですが

今日は新しいジャンルの“提案”をしたいと思います?!

「路男」君です。引かないでくださいね。

私は「路男」君です。→これが路上観察のきっかけ。今は路上観察者!!と呼んでます。

|

|

|

路(道)を歩くのが好きです。特に横浜の「路歩き」が好きです。

どこへ行っても自宅近所でも、観光地でなくても、

路から見える魅力は飽きることがありません。

何故「路男」?

みちを表す漢字は「途」「道」「路」「径」などいろいろあります。

|

| 国道も脇道に入りながら楽しめます |

その中で人が歩く「みち」を楽しむにはこの「路」がぴったりだという理由で「路男」としました。「道」と「路」両者の違いは辞書的には

多くの解釈がありましたがここでは紹介しません。

(興味のある方はどうぞ)

(路男の旅)

これまでの徒歩旅行の最長距離は

勿来海岸から柏駅前まで三泊四日の徒歩旅行

のべ130キロくらいだと思います。何故“柏”かといえば

単純にギブアップしただけです。

茅ヶ崎から箱根湯本まで往復(一泊二日)

一日30キロ程度なら良くあります。

昔から

一日十里40キロ位とか 一時間4キロが目安ですが 歩くに徹した場合です。

ただ、最近は年のせいか寄り道が好きなので

ゆっくり歩くことが多くなりました。

去年は中距離級ですと

◎長津田駅から県境を北上し多摩川学園駅まで

(自転車も最高)

自転車利用も楽しくなってきました。

その分歩くチャンスは減りましたが

他の都市に出かけると 時間があれば歩いています。

韓国の大邸(テグ)に仕事で行った時には

一日自由時間があったので

朝七時から夜7時まで十二時間街中を歩き

相棒と地元の人から奇異の目で見られました。

|

| この看板 著作権侵害でしょう!でも人気あるんです。 |

|

| 韓国も旧商店街と新しいショッピングセンターの課題が山積みです |

※因みに韓国語は話せませんがなんとかなりました。

(本題に)

路をただ歩いていることが楽しい訳ではありません。

楽しむポイントがいろいろあります。

発見、体験、冒険、推理

【発見】いろいろな発見をするのが路男君(路上観察)の醍醐味です。#路上観察

道標、記念碑、神社仏閣の発見

マニアックな発見

交差点→T字路、三叉路、四叉路(十字路)、五叉路、六叉路〜

|

| ダブル五叉路 |

|

| 藤棚六叉路 |

道路標識→国道県道標識

路地裏→迷宮への招待

すかしブロック→昭和の残骸探し?

|

| 横浜市内でも20種類くらい発見しました |

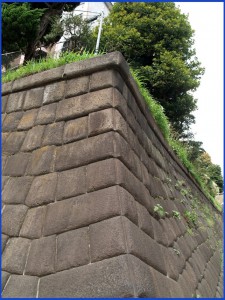

石積み→横浜は傾斜地が多いので石積みも多数発見できます。

橋→奥が深い。これだけで世界が拡がります。

(閉店した)(昔ながらの)商店の看板

【体験】

何はともあれ食べる!

【冒険】

裏路地に入り込むのも、渋い店に入ってみるのも

ちょっと勇気が。でも意外な発見が

【推理】

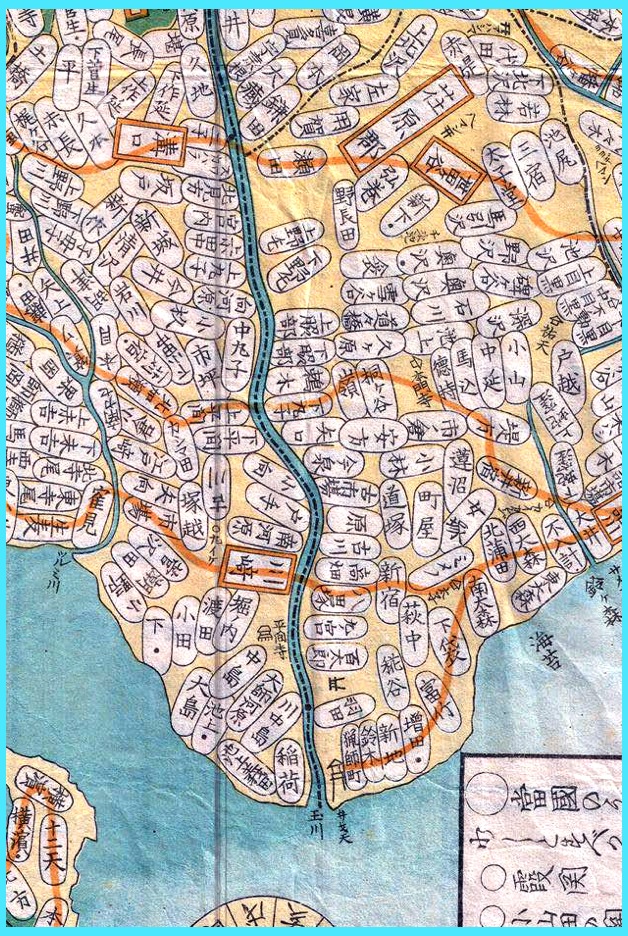

歩いている「道」と「地図」を比較しながらの時代を推理するのも愉しみの一つです。

ということで、今は路上観察として横浜の街を 徘徊しています。

【番外編】全く横浜と関係無し?

なんとか横浜と結びつけよう!

と真剣に調査した訳ではありませんが

関連性が見当たらないので 単独で紹介しちゃいます。

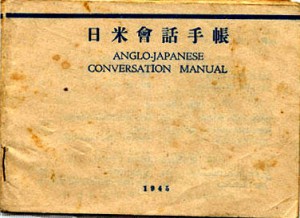

戦後初のベストセラーって知っていますか?

「日米会話手帳」というタイトル通りの

英会話本です。

定価80銭 発売日は、1945年(昭和20年)9月15日で、発売から3ヵ月半という最短の期間で360万部を売りつくした戦後最大最速のベストセラーです。

村上春樹さんの『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』(文芸春秋)は一週間で100万部で快走中ですが

「会話集」なんて実用書がとてつもなく売れるなんて!???

当時人口は7,214万ですから実に、20人に一人がこの本を買ったことにまります。

1945年(昭和20年)9月15日発売ですよ!

終戦の玉音放送が流れたのが8月15日ですから

一ヶ月後の「英会話本」大ヒット!

日本人の無節操?柔軟さ?

私も日本人の端くれですが 凄い変わり身の早さ。

この本を企画発行したのが

誠文堂新光社の創業者となった小川 菊松氏です。

小川氏は、まさに昭和20年8月15日旅行中の房州岩井駅で玉音放送を聞いている最中にひらめいた企画といいますから凄い!

その足で帰社し、社員の加藤美生に制作を命じます。加藤は「日支会話」や「日シャム会話手帳」を参考にしながら日本語の例文を作成し、東帝大の大学院生に三日間で英訳させたものを印刷にかけたそうです。

さらに凄い話しが待っています。

この大ベストセラー 4ヶ月持ちませんでした。類似本が雨後の筍のように出版され、しかも印刷用の紙が急激に値上がりし 定価80銭では採算が合わなくなり重版中止します。

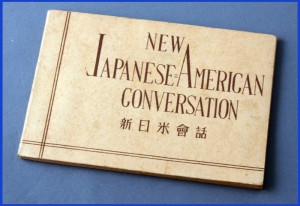

全国で“類似本”が出回りますが その一冊を持っているのです!!

殆ど未使用の美本です。

その名も「新日米會話」

NEW JAPANESE AMERICAN CONVERSATION

昭和20年11月10日 貳円五十銭 宇都宮書店

「日米会話手帳」の二ヶ月後の発行です。

宇都宮書店は「栃木県」ではなく石川県金沢市の老舗書店です。

現在も「株式会社うつのみや」と社名を変更しましたが地元の一番店として経営されています。

wikiでは

「1879年(明治12年)に創業。徳田秋聲、泉鏡花、室生犀星も利用していた。石川県最古の書店チェーンで、社名は創業者の苗字である宇都宮を由来としている。」

冒頭で紹介した「日米会話手帳」は大ベストセラーになりましたが

現物は殆ど残っていないそうです。

私の持っている「新日米會話」もネット上では探すことが出来ませんでした。

タイトルすらヒットしません。

貴重品でっせ!!!!

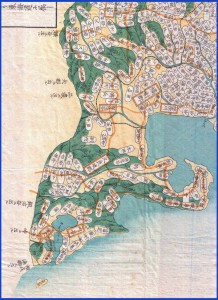

No.441 横浜・川越・甲州トライアングル

今日は、途中経過の話しで失礼します。

発端は、江戸時代最後の横浜エリアを治めていた大名は誰か?

から始まりました。

江戸幕府は統治システムとして、全国各地に大名や旗本を置き参勤交代や国替(くにがえ)転封(てんぽう)で権力基盤をコントロールしてきました。

地方分権と、中央集権の二重構造を上手に使った“しくみ”でしたが、

天保11年(1840年)の三方領知替えの失敗で一気に幕府衰退のキッカケとなっていきます。

横浜市域に話しを進めます。

横浜市域は武藏の国と相摸の国にまたがって拡がっています。

横浜エリア最後の大名は「六浦藩米倉家」でした。

米倉家は元々甲州武田家の家臣で、武田家が織田信長に破れて以降徳川家の下で側近として信頼を得ます。

キーワード 甲州は江戸の要

徳川幕府は江戸を統治する際、重要な領地を“親戚”と“側近”に統治させました。

例えば 近畿地方の要であった彦根を井伊家に任せ江戸幕府三百年の歴史の上で転封(てんぽう)の無い大名でした。

一方、

甲州街道の要だった甲州エリアは親戚の松平家や柳沢家(柳沢吉保)に任せていきます。

近場では、東海道から鎌倉・浦賀に抜ける重要な「金沢道」を

「米倉藩」に任せることになります。

米倉家は1722年〜1869年まで150年にわたって六浦藩主として長く統治しました。冒頭で転封(てんぽう)の無かった井伊家を紹介しましたが

米倉家も1600年代から徳川家の要職につき金沢と上野に小さな領地を得ます。

1696年(元禄9年)に1万石を与えられ晴れて「大名」となり

その後下野皆川に移封され初代下野皆川藩主と初代武蔵金沢藩主を兼務します。

※領地としては下野皆川藩のほうが豊かだったようですが、金沢藩は浦賀・鎌倉への重要な場所であったため“名誉職”としては格が上だったようです。

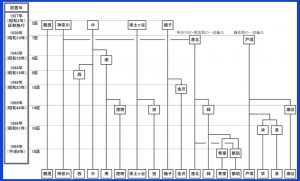

米倉家(1722年〜1869年)

譜代 陣屋 1万2千石

初代 忠仰(ただすけ)〔従五位下・主計頭〕1706年3月15日〜1735年5月29日

二代 里矩(さとのり)1733年9月13日〜1749年4月22日

三代 昌晴(まさはる)〔従五位下・丹後守〕1728年5月30日〜1786年1月19日

四代 昌賢(まさかた)〔従五位下・長門守〕1759年7月21日〜1798年8月5日

五代 昌由(まさよし)〔従五位下・丹後守〕1777年12月8日〜1817年2月8日

六代 昌俊(まさのり)〔従五位下・丹後守〕1784年10月15日〜1812年5月28日

七代 昌寿(まさなが)〔従五位下・丹後守〕1793年2月21日〜1863年5月7日

八代 昌言(まさこと)〔従五位下・丹後守〕1837年4月13日〜1909年2月27日

この六浦藩初代藩主「米倉 忠仰」は

嫡子の無かった米倉藩に養子として入り、米倉家を継ぎますが

父親は 柳沢吉保です。

柳沢吉保は ご存知の通り 大老格で最高権力に立ち様々な改革を行った大名です。小説やドラマの影響か“悪役”系ですが、実際は名君、優秀な官僚だったようです。

今話題の東急線と東武鉄道が繋がった「横浜・川越」の

川越藩主として素晴らしい街づくりをした領主でもあります。

(横浜と川越が繋がりました)

今日はこの辺で 次回にこのトライアングルから始まる話しを紹介します。

【番外編0424】区の順位

(役に立たないランキング)

横浜市には十八の区があります。

今日は役に立たないランキングを紹介しましょう。

人口順や、面積順といったランキングは“少し”役立ちますが

全く?役に立たない「区の順位」です。

注意:ここでのランキングは

区の優劣とは全く関係がありませんのでご了承下さい。

さて!最初のQ

このランキング基準はわかりますか?

第一位

西区→195

第二位

中区→107

第三位

神奈川区→79

第四位

南区→56

第五位

鶴見区→52

第十四位

戸塚区→28

第十五位

瀬谷区→26

第十六位

緑区→24

第十七位

港南区→21

第十八位

泉区→19

※18区を一覧にすると

西区(195)→中区(107)→神奈川区(79)→南区(56)→鶴見区(52)→都筑区(47)→青葉区(46)→金沢区(45)→旭区(45)→保土ケ谷区(43)→港北区(35)→磯子区(33)→栄区(33)→戸塚区(28)→瀬谷区(26)→緑区(24)→港南区(21)→泉区(19)

※ヒント 何かの数量です。

ランドマークタワーのおかげかな?

(答えは末尾に)

ちなみに横浜市が一般書式に使用する区表記の順は

鶴見区→神奈川区→西区→中区→南区→港南区→保土ケ谷区→旭区→磯子区→金沢区→港北区→緑区→青葉区→都筑区→戸塚区→栄区→泉区→瀬谷区

となっています。

※横浜市市域拡大の年代から順位を設定しています。

戸塚区からいち早く分区した「瀬谷区」が

いつもラストになってしまうので

瀬谷区はかわいそう!ですね。

|

| Wikiより |

では?この順は国政レベルでも同じか?

調べてみました。総務省の決めた

全国の市町村区にはコード番号があります。

JIS地名コード、地方自治体コード、都道府県コード、市町村コードとも呼ばれています。

鶴見区のコードは141011

全6桁の上2桁が都道府県、残り4桁が市区町村コード

その順でいくと神奈川県横浜市のヘッドコードが141で

鶴見区が01で末尾一桁がチェックディジットとなっています。

鶴見区(01)→神奈川区(02)→西区(03)→中区(04)→南区(05)→保土ケ谷区(06)→磯子区(07)→金沢区(08)→港北区(09)→戸塚区(10)→港南区(11)→旭区(12)→緑区(13)→瀬谷区(14)→栄区(15)→泉区(16)→青葉区(17)→都筑区(18)

※横浜市が使用している順位と比較すると

南区まで一緒ですが六番目から大きく変わります。

瀬谷区は最下位から脱出していますね。

Wikiでは 区の順表記をこの市町村コードに従っています。

Q2

ではこの順は?

中区(224)→西区(320)→保土ケ谷区(334)→瀬谷区(367)→神奈川区(411)→鶴見区(510)→港北区(540)→南区(743)→磯子区(750)→金沢区(788)→泉区(800)→港南区(847)→戸塚区(866)→栄区(894)→緑区(930)→都筑区(948)→旭区(954)→青葉区(978)

※ヒント小さい順に並べました。量ではありません。

Q3

さらにこの順位は?

西区(220)→神奈川区(221)→港北区(222)→都筑区(224)→緑区(226)→青葉区(227)→鶴見区(230)→中区(231)→南区(232)→港南区(233)→磯子区(235)→金沢区(236)→保土ケ谷区(240)→旭区(241)→戸塚区(244)→泉区(245)→瀬谷区(246)→栄区(247)

※これも数量ではありません。

■■こたえ■■

Q1→郵便番号の数です。西区はランドマークタワーがフロア毎に

郵便番号がふられているからです。

中区が第2位?その訳は?

http://www.post.japanpost.jp/cgi-zip/zipcode.php?pref=14&city=1141040&cmp=1

何故か?

町別に丁寧に番号が割り振られています。

中区には136の町名があります。

136分の107ですから約79%に郵便番号が振られています。

→ちなみに神奈川区は134の町名があり79の郵便番号ですから

58%になります。どうしてでしょう?

郵便番号の設定基準調べは今後の課題ですね。

Q2→区役所の電話045の次ぎにくる3桁番号です。

昔は、局番でおおよそのエリアが判りましたが、

最近は全く地域とは関係なくデジタル回線が割り当てられています。

Q3→郵便番号

これもどのような基準で番号が振られたのか?

よくわかりません。おいおい調べてみます。

**************

ということで全く役に立たない調査はひとまずお終いです。

探しを始めたか?

郵便番号や電話番号、市町村コード なんでバラバラなのか?

から始まりました。

無駄の排除はまだまだあると思いますね。

No.440 濱の噺家談義 (情報追加)

「品川の圓蔵」こと4代目橘家圓蔵(本名 松本栄吉)が、横浜伊勢佐木の「新富亭」で急死し記念碑が弘明寺観音に建てられた話は以前紹介しました。

「No.109 4月18日 品川の名人濱に死す」

今日も、落語家の話しです。

落語家の紹介には苦労します。

落語家、まず誰の下に弟子入りしたか?時には師匠が変わることもあります。

生涯何回かその名が変わります。

さらに、名跡を継ぐことで、(何代目)◎■△と系譜を踏むことになります。

加えて所属団体(落語の同業者組合)も幾つかあって、これまた余り仲がよろしくないというから話しがこんがらがってきます。

完全にほぐすことはできませんがハマの噺家を紹介しましょう。

網羅していませんが横浜出身の噺家は結構多いようです。

(濱出身の噺家)※後半で紹介します

3代目 笑福亭松鶴(1845年〜1909年3月30日)

初代柳家三語楼(1875年3月〜1938年6月29日)※

6代目春風亭 柳枝(1881年1月〜1932年3月1日)※

4代目古今亭志ん馬(1889年3月26日〜1961年8月2日)※

7代目橘家圓蔵(1902年3月23日〜1980年5月11日)※

4代目桂米丸(1925年4月6日〜)

金原亭伯楽(1939年2月16日〜)

9代目雷門助六(1947年1月13日〜)

三遊亭左遊(1953年9月28日〜)

五明樓玉の輔(1966年1月4日〜)

桂歌丸(1936年8月14日〜)※

立川談奈(1972年8月18日〜)

立川志の八(1974年5月24日-)

5代目柳家小せん(1974年6月28日〜)

(特別横浜関係噺家)

初代快楽亭ブラック

1858年12月22日(安政5年11月18日) – 1923年(大正12年)9月19日)

No.163 6月11日(月) 反骨のスコッツ親子

(初代柳家三語楼)

本名は山口 慶三さん。

家業は廻漕業で、セント・ジョセフ・インターナショナル・カレッジ出身という異才落語家です。

http://ja.wikipedia.org/wiki/セント・ジョセフ・インターナショナル・カレッジ

英語が堪能でしたので少年時代には外国人商社等で働いていたそうです。

英語が堪能と言えば

前述の初代快楽亭ブラックは「日本語が堪能な」噺家でした。

4代目橘家圓喬に入門し後に3代目柳家小さん門下で三語楼を名乗ります。

大正期を代表する人気落語家の一人で、古典落語に大胆なアレンジを加え新しい境地を開きます。

最初の師匠圓喬を崇拝し「俺が死んだときは、師匠から貰った袴が大事にとってあるから、それをはかして棺の中へ入れてくれ」と遺言していたそうです。

(6代目春風亭 柳枝)

横浜商業学校出身で「横浜の柳枝」と呼ばれました。

実家が「ゴミ六」という居留地の清掃業で、地域消防団の親分でもあったらしくポンプゴミ六と呼ばれていたそうです。

前述の三語楼とは同時代のライバル、横浜出身噺家として活躍します。

→追加情報がわかりました。

実家の「ゴミ六」は 本名「石橋六之助」他に通称“十六番”と呼ばれていたそうです。現在の千葉県蓮沼出身で東京(当時江戸)でオールコックに仕えていたそうです。東漸寺事件で襲撃にあった時にオールコックを助け横浜まで逃げた時に随行した功績で居留地内でビジネスを始め道路改装、道路清掃を請け負います。

一方で、居留地消防団として活躍し薩摩町近辺の消防の頭目となります。

「そらゴミ六のポンプが来た。火は消えるぞ」といわれたほど信用があったそうです。

六さんは、火消しの途中で二階から落ち怪我をして以来人事不詳となり長患いの末 1906年(明治39年)4月21日73歳で亡くなりました。外国人とも積極的に交流した人物で、多くの人に慕われていたそうです。

※情報追加2013年4月28日

(古今亭志ん馬)

本名は、金川利三郎。

「No.109 4月18日 品川の名人濱に死す」

で少し触れましたが、4代目橘家圓蔵と並んで弘明寺に碑が建てられています。

15歳の時に5代目笑福亭松喬(後の2代目林家染丸)に入門しますが横浜「新富亭」の高座に上がっている時に立花家橘之助に見出され3代目古今亭志ん生の門をたたき古今亭を名乗ります。「横浜の志ん馬」と呼ばれました。

落語関係のコレクターとして三遊亭圓朝の遺品を含め落語史の一級資料を保管し寄席文字家元の橘右近が受け継いで今日に至っています。

(7代目橘家圓蔵)

本名は市原虎之助、現在の石川町駅近くで生まれました。

Wikiでは「本名 市川虎之助」とありますが 誤記です。

http://ja.wikipedia.org/wiki/橘家圓蔵_(7代目)

虎之助の母“安”は千葉県茂原市の旅籠「大黒屋」の長女。

虎之助の父“直吉”は千葉県茂原市の旅館内田屋出身で、母となった“安”とは幼なじみだったそうです。直吉は若くして亡くなり、弟の金之助と再婚します。

母“安”は二人の夫の間に十二人の子供を育て、末っ子が市原虎之助(7代目橘家圓蔵)として育ちます。

二人目の夫金之助も虎之助が4歳の時に亡くなり

八百屋に養子に出されたり、姉に引き取られたりと彼の疾風怒濤の人生が始まります。

洋服屋から始まり、横浜吉岡町の鍛冶屋から渡り職人となり、吉原の牛太郎(遊女屋の客引き)や、外国航路船のコックなど職を転々としますがその間、遊びで寄席や遊興の寄席芸に触れることになります。

芸人になることを選び1923年7月に8代目桂文楽に入門しますが素行の悪さで破門、

4代目鈴々舎馬風の紹介で7代目柳家小三治(後の7代目林家正蔵)一門に移籍し柳家治助を名乗りますがこれまた破門。

噺家を辞め、寄席で奇術の手伝いや吉原、名古屋、大阪で幇間など様々な職に就きます。

(それでも芸人の近くにいたのは、この世界への未練?相性が良かったのでしょうか)

1941年(昭和17年)に40歳の二つ目として再度文楽一門で出直すことになります。

1946年(昭和21年)3月に4代目月の家圓鏡襲名真打昇進。

1953年(昭和28年)3月に7代目橘家圓蔵を襲名します。

林家正蔵没後に「林家三平」一門が圓蔵の下に入りますが、過去に破門された師匠の弟子ということで「林家三平」と「橘家圓蔵」とはかなり確執があったようです。

長くなってしまいましたが、

噺家の世界が全て“おどろおどろしい”訳ではありません。

芸一つで生きていくキャパの広い世界であることは間違いありません。

【番外編】横浜サウンド特集リンク集

横浜市内のオリジナルサウンドショップを集めてみました。

★ハマ楽器

http://www.hama-gakki.co.jp

〒231-0045

神奈川県横浜市中区伊勢佐木町2丁目8-7

※関連

No.109 4月18日 品川の名人濱に死す

ハマ楽器本社は 元「新富亭」という横浜でも大型劇場だったそうです。

☆株式会社 横浜日本屋楽器

http://www.yngakki.co.jp/

1958年(昭和33年)創業

横浜市神奈川区反町1-6-7

Tel:045-322-6388

オンラインショップ

http://onlinestore.yngakki.co.jp

★ピアノ修理工房 有限会社クラビアハウス

http://www.klavierhaus.co.jp

横浜市保土ヶ谷区上菅田町417

045-382-8322

★セントラル楽器

東白楽にある管楽器専門店で、日本国中からお客様が来られるそうです。

〒221-0822

横浜市神奈川区西神奈川1-15-2

TEL 045-324-3111(代)

FAX 045-324-4025

http://central-gakki.jp

★ノナカ

http://www.nonaka.com

No.272 9月28日(金)横浜の中の世界のノナカ

☆横浜ジャム音楽学院

1978年(昭和53年)に開設され2001年(平成13年)現在の桜木町に移転

〒231-0063

横浜市中区花咲町2-62-8 ジャムビル

http://www.yokohama-jam.com

☆横浜音楽院

http://www.yokohama-music.co.jp

〒220-0004

横浜市西区北幸1-2-13 横浜西共同ビル

株式会社 横浜アオバ楽器

インターネット上の仮想資料館が面白い!

※ビクトロンの歴史

※オルガン・コンクールの歴史

☆GRINNING DOG® studio (グリニング・ドッグ工房)

Custom Pickupの製作&PickupのRewind, Rebuildなど

Pickupに関するあらゆる作業のプロショップ

http://greens.st.wakwak.ne.jp/904354/menu2.html

横浜市南区白妙町1丁目1番地

TEL/FAX: 045-251-6433(9:30〜19:00)

☆elmore

ギター&ベースに関する

製作・修理・改造・点検・コンポーネント・販売

http://elmore.boo.jp/profile.html

〒231-0846

横浜市中区大和町2丁目32番地

TEL / FAX 045-625-6517