【横浜の橋】№5 移民橋

「移民橋」という名の橋はない。

移民の街だった「横浜」だからこそ“移民”の橋があった。

四方を海に囲まれた日本に暮らす我々にとって、国境は海にある。

「海外」という熟語がふさわしい。

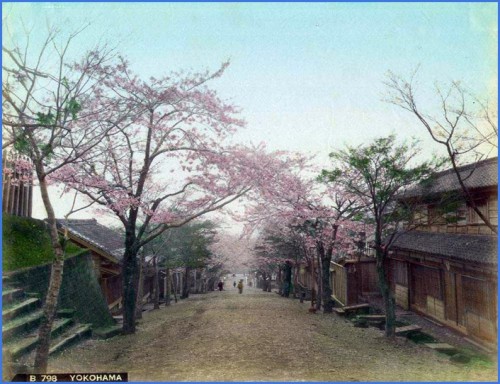

国交を限定してきた江戸時代から明治に入り近代化が進む中、この国から移民を選ぶ人々の移動が始まった。

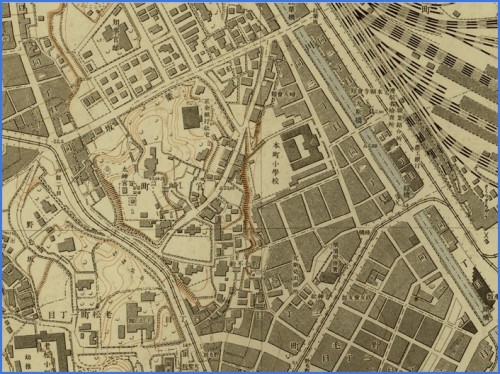

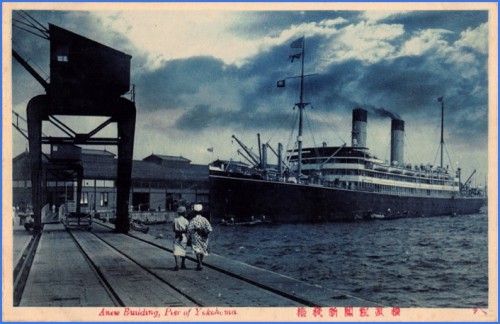

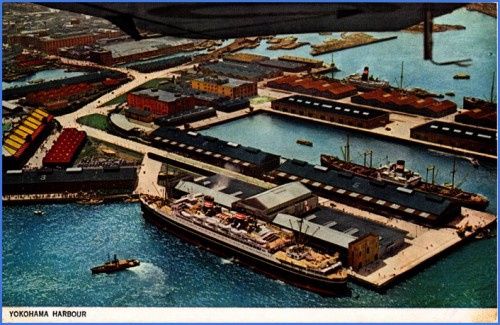

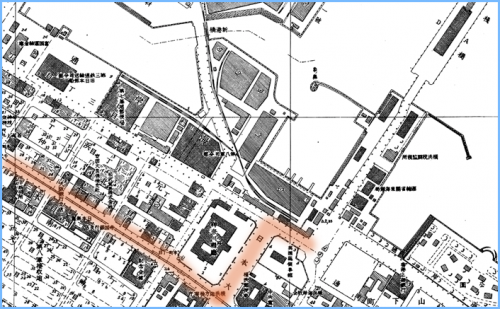

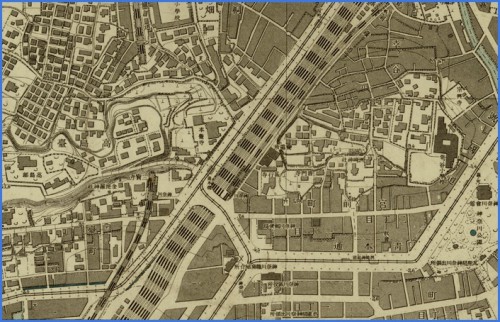

横浜には明治以降多くの移民宿が誕生した。宿は移民船が多く出港した大さん橋や新港埠頭付近、初代横浜駅(桜木町駅)近くと駅と港を繋ぐ本町・相生町・住吉町五六丁目・馬車道北側あたりに点在した。

横浜には明治以降多くの移民宿が誕生した。宿は移民船が多く出港した大さん橋や新港埠頭付近、初代横浜駅(桜木町駅)近くと駅と港を繋ぐ本町・相生町・住吉町五六丁目・馬車道北側あたりに点在した。 <JICA 移民資料館>

<JICA 移民資料館>

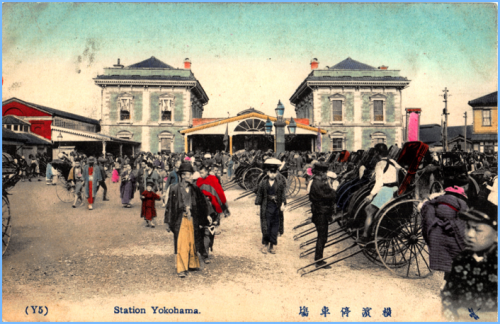

桜木町駅を降り立ち移民の関係者はそれぞれの「移民宿」に向かう。

恐らくほとんどの<移住者>が「弁天橋」を渡り宿または港に向かった。戦前の弁天橋は“移民橋”でもあった。 今日の“移民橋”の話は戦後に始まる。

今日の“移民橋”の話は戦後に始まる。

移民の手続きはかなり煩雑で一週間程度の時間が必要だったため移民を希望するものは家族との別れも含め移民宿での逗留が必要だった。

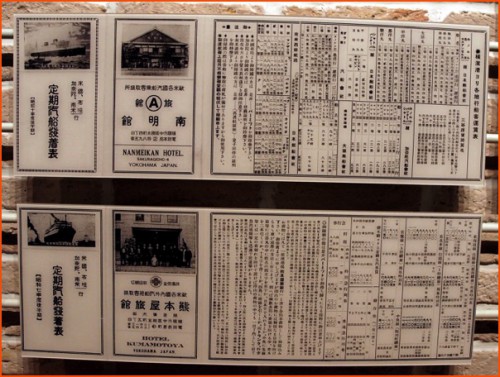

「移民宿」の正式名称は「外航旅館」外国に出国するための出国手続き中に留まる宿のことだが、利用客の中に移民が多かったことからこの名が付いた。

戦争直前、横浜市内(関内外近辺)には十七軒の「移民宿」があった。

戦争により休止状態となり、一部は焼失し無事だった宿も多くが進駐軍に接収され、すべての移民宿が消えた。

「戦後の移民宿は1952年(昭和27年)に再開された。」と「ランドマークが語る神奈川の100年」(有隣堂刊 読売新聞社横浜支局編)ある。

さらに調べてみると、

1950年(昭和25年)に「移民宿」が横浜駅前に新設されている。

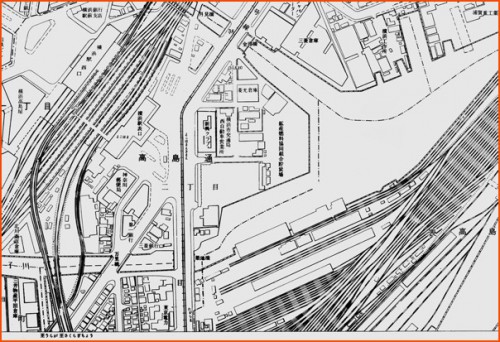

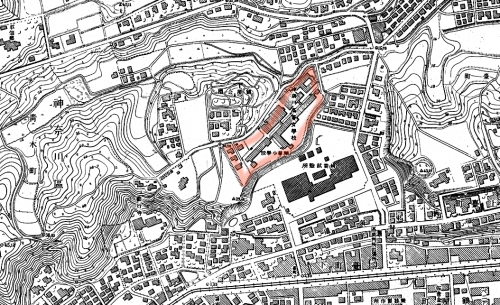

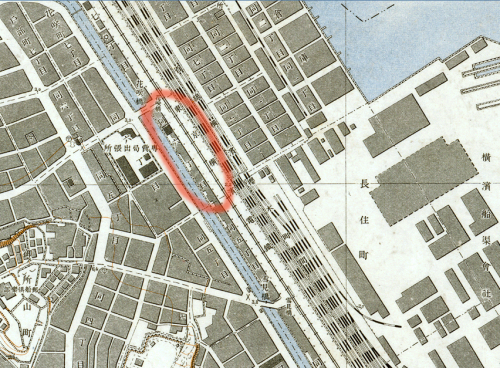

戦後、横浜駅の表玄関は「東口」だった。駅前には広いロータリーがあり、駅前には昭和5年に竣工した新興倶楽部ビル(神奈川県匡済会ビル昭和52.7解体)が建ち、交通の要衝だった。

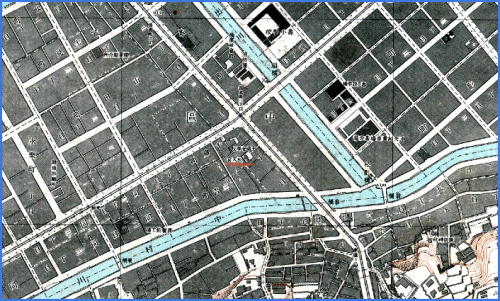

「横浜駅」は帷子川の運河群に囲まれた島にある駅である。いまでこそ埋立と多くの橋によってほとんど意識しないが、横浜駅一帯は多くの橋によって結ばれている。現在も北には月見橋・金港橋、南には万里橋・築地橋がある。

「横浜駅」は帷子川の運河群に囲まれた島にある駅である。いまでこそ埋立と多くの橋によってほとんど意識しないが、横浜駅一帯は多くの橋によって結ばれている。現在も北には月見橋・金港橋、南には万里橋・築地橋がある。

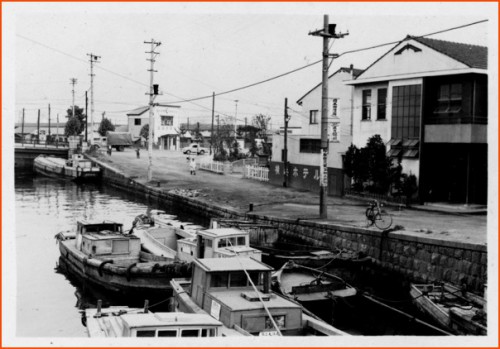

戦後最初に誕生した「移民宿」は、駅から数分歩き帷子川に沿った万里橋と築地橋の間にあった。

この「移民宿」の名は「横浜ホテル」 神奈川都市交通(株)を中心に戦前の旧・外航旅館組合の有志が市と国に働きかけホテル計画を立てた。敗戦のため移民出国は無かったが、戦前に出国した<移民>の母国帰省需要が高まっていたのである。

神奈川都市交通(株)を中心に戦前の旧・外航旅館組合の有志が市と国に働きかけホテル計画を立てた。敗戦のため移民出国は無かったが、戦前に出国した<移民>の母国帰省需要が高まっていたのである。

このホテル計画は異例の速さで実現する。ホテル用地は横浜市が駅近く(横浜市西区高島通り1丁目5番地)を優先的に使用許可し、建設省も速攻で建築許可を出す。さらには日本交通公社もこのプロジェクトに参画、

1950年(昭和25年)7月に資本金1,000万円の株式会社「横浜ホテル」が誕生。

当時のハワイ(米国本土)からの移民帰省ニーズをいち早く取り込んだ。

大さん橋に付いた日系人達はおそらく国鉄か市電で横浜駅まで移動し「横浜ホテル」に逗留したと思われる。

「横浜ホテル」はハワイ日系人の故郷に錦を飾るホテルとして愛用され、利用者は外国人が50%、日系人40%、日本人が10%くらいだったそうだ。(東急ホテル史より)

開業当時は木造モルタル二階建て27室の小さなホテルだったがその後増築等で拡張し客室46(洋室28、和室12)、グリル・バー・宴会場なども新築された。

実は この「横浜ホテル」は計画当時から大東急傘下にあった横浜都市交通(株)の下でその後の東急Gに吸収される運命にあった。

1954年(昭和29年)東急電鉄(株)が「横浜ホテル」の株式を70%し傘下に収めた。この東急「横浜ホテル」がのちの「横浜東急ホテル」となり拠点を東口から西口に移転することになる。

戦後の「移民宿」の歴史は短い。「横浜移住斡旋所」を関内に設置し移民手続きや出港までの宿泊を国(外務省)が行うようになった(昭和31年)ことや、戦後の成長が始まり、移民の経済的要因がかなり無くなったことで1957年(昭和32年)頃をピークに減少に転じた。

1973年(昭和48年)に最後の移民船「にっぽん丸(あるぜんちな丸)」が出港し、その幕を閉じたのである。

ここにも別の角度から「横浜ホテル」に触れています。

1954年(昭和29年)6月30日東口「横浜ホテル」

「西区高島通り1丁目5番地にある横浜ホテルを東急が買収(東京急行50年史)」

(東西戦争)

戦後、

神奈川県下で五島慶太・昇 率いる「東急」と堤義明・清二率いる「西武」の熾烈な開発競争が行われました。小田原箱根伊豆における東西戦争の歴史は獅子文六の小説にもなり有名です。

箱根は東急傘下の「小田急」と「西武」が、伊豆をめぐっては「東急」の伊豆急と西武が鉄道・バス路線でガチンコ勝負となります。

この東西戦争、巷のネタにはあまりなっていませんが、ここ横浜でも戦後熾烈な企業間競争が行われました。

市内の拠点を俯瞰してみると 現在「新横浜」「磯子」「八景島」あたりに西武が拠点を置いています。

<横浜ホテルを東急が買収>した1950年代は東急が本格的にホテル事業に進出し始めた時期にあたります。

東急グループはヒルトングループとの提携をベースに高級ホテル事業を成功させたいと考えます。まず1954年(昭和29年)3月に軽井沢パークホテルを買収します。その3ヶ月後には<横浜駅前戦略>の幕開けとなった横浜駅東口(西区高島通り1丁目5番地)にあった神奈川都市交通の経営する小さなホテルの買収でした。

一方の西武鉄道も

1954年(昭和29年)10月1日

旧東伏見宮別邸を横浜プリンス会館として開業、

1960年(昭和35年)9月14日には

横浜プリンスホテル新館が開業し横浜のレジャー部門に楔を打つ形で進出を図ってきます。

(ヘッドハンティング)

「横浜ホテル」社長にはキャピー原田と呼ばれた和歌山県出身の両親を持つ日系アメリカ人「原田恒男」が就任。彼は1921年(大正10年)カリフォルニア州に生まれ、日米戦争で日本語情報将校として従軍します。終戦後はGHQ経済科学局(Economic Scientific Section)局長であるウイリアム・F・マーカット少将の副官(中尉)として配属され、当時の大蔵大臣・池田勇人とマーカットとの国家予算など重要な交渉の通訳を担当した人物です。

キャピー原田に関しては<日米野球の恩人>として有名で、この「横浜ホテル」社長だったことに驚く人も多いと思います。

戦前「大東急」を作り、戦後も東急電鐵王国を築いた五島慶太の才能の一つに人材力、事業展開に必要な人物のスカウト力がありました。

GHQを退官後、ハワイアン・トラベル・サービスホテルという日米旅行中心の代理店を開設していた原田恒男もその一人でした。

買収した「横浜ホテル」は木造モルタル造り、二階建て27室という旅館に毛の生えた小さなホテルでしたが経営陣には

社長は前述の原田恒男

取締役には五島昇、

五島慶太の懐刀「大川 博」

神奈川都市交通の「伊藤 福一」

※神奈川都市交通の命名は「大川 博」

といった錚々たるメンバーが参画します。

同年12月27日に新館増築、本館改装を行い新規営業を開始します。

さらには

1955年(昭和30年)4月 「横浜ホテル」は先に買収済みの軽井沢パークホテルの経営にも当たることになります。

そして

1959年(昭和34年)に念願の東京に銀座東急ホテルを着工し 本格的なホテル経営に参入することになります。そして

1961年(昭和36年)4月に「横浜ホテル」は「横浜東急ホテル」へ商号を変更します。

(東口から西口へ)

東急電鉄は以前から横浜駅西口を軸に相鉄線との連結を含め本格的な横浜進出を狙い、「横浜ホテル」は東口から西口にシフトします。

1962年(昭和37年)3月27日

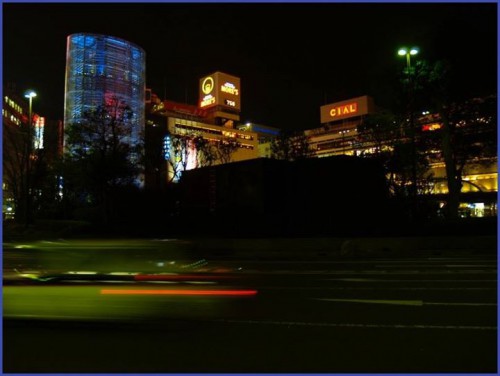

高島のホテルを閉鎖し横浜駅西口に横浜東急ホテルを移し新規オープンします。

この年、11月23日には横浜ステーションビル(シアル)が開業し、横浜駅西口駅前の核施設となります。

2002年「横浜エクセルホテル東急」と名称変更。

2002年「横浜エクセルホテル東急」と名称変更。

2011年3月31日に閉館

現在は、「エキサイトよこはま22」計画が進行中です。

(関連ブログ)

No.328 11月23日(金)横浜駅東西戦争史

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=263

No.274 9月30日 (日)巨大資本の東西戦争

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=328

No.19 1月19日(木) 五島慶太の夢

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=604

No.87 3月27日 横浜駅のヘソが変わる

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=530

No.207 7月25日 (水)五島慶太の「空」(くう)

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=399

※少し長くなりましたが まだまだ

この草創期の東急ホテル事業に関わった人物が面白い!

「横浜ホテル」初代社長の「原田 恒男」

彼の人脈に銀座東急ホテル・東京ヒルトンホテルの「星野 直樹」

星野ファミリーは横浜と深い因縁があります。

東映・大映との関係、平和球場での日米野球

いずれ 掘って!みたいと思います。

C58汽車道を走る

1980年(昭和55年)6月13日〜15日の三日間

「横浜港開港120周年・横浜商工会議所創立100周年記念」イベントにC58が走りました。その頃はまだ横濱に暮らしていなかったので写真も当時の雰囲気もわかりませんがネット上でも熱烈な写真記事が掲載されています。

山口線から横浜にC58を運び 汽車道を東横浜駅から山下埠頭駅まで走行!!

C58は過去に横浜機関区に所属していたことがあり久しぶりの里帰りとなりました。

このルートが現在「山下臨港線プロムナード」となって、歩行専用ルートとなっています。

使用車両はC58-1+スハ43系4両で、一日3往復

東横浜 山下埠頭 東横浜

09:57 → 10:09 10:30 → 10:42

12:30 → 12:42 13:00 → 13:12

14:30 → 14:42 15:02 → 15:14

<写真>

■横浜にC58が走った日。

http://rail.hobidas.com/blog/natori09/sp/archives/2008/05/c58.html

■横浜港開港120周年1980年6月13日

http://www.yokohama-album.jp/picture/detail/174/

http://www.yokohama-album.jp/picture/detail/175/

「山下臨港線プロムナード」

No.62 3月2日 みらいと歴史をつなぐ道

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=557

「開港の道」山下臨港線プロムナードの終着地点となっているのが

「港の見える丘公園」です。

No.129 5月8日 ヒット曲の公園

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=486

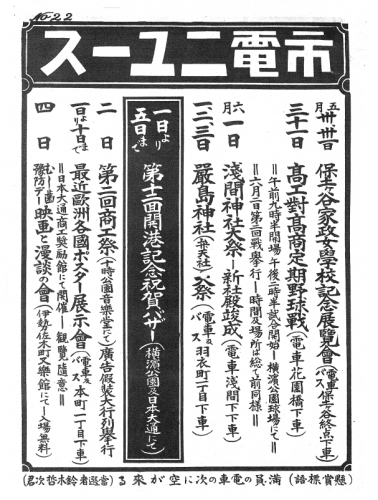

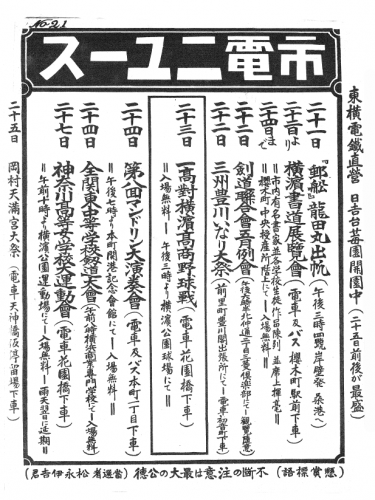

【市電ニュースの風景】№22

目下1930年代の短期間に発行していた「市電ニュース」の風景を読み解いています。

1931年(昭和6年)5月・6月

五月

29日 ’Sturdy’号にて Edward Miles Lone sailor crosses Pacific

Edward Miles 氏香港から到着、出発は7月14日で、9月9日にハワイ到着。

三十、三十一日 保土ケ谷家政女学校記念展覧会(電車及バス保土ケ谷終点下車)

三十一日 高工對高商 定期野球戦(電車花園橋下車)

=午前九時半開場 午後二時半試合開始ー横濱公園球場にて=

=六月二日第二回戦挙行ー時間及場所は総て前同様=

31日 花月園少女歌劇団 解散。

31日 神奈川区の浅間神社の復興成りその遷宮祭が行われた

六月一日 浅間神社大祭ー新社殿竣成(電車浅間下 下車)

一、二、三日 厳島神社(弁天社)大祭(電車及バス羽衣町一丁目下車)

一日より五日まで 第十二回開港記念祝賀バザー(横浜公園及日本大通にて)

二日 第二回商工祭(十時公園音楽堂にて)広告仮装大行列挙行

一日より十日まで 最近欧州各国ポスター展示会(電車及バス本町一丁目下車)

=日本大通商工奨励館にて開催ー観覧随意=

四日 むし歯予防デー 映画と満談の会(伊勢佐木町又楽館にてー入場無料)

懸賞標語

満員の電車の次に空が来る (当選者 鈴木 哲次郎 君)

※アラビア数字は別の年表から同時期の出来事を追記したものです。

【キーワード】

■Edward Milesの単独横断

史上4番目に<単独航海世界一周>の成功者で米国NY出身です。

米国のアーカイブには登場しますが日本では検索しましたが皆無でした。

※ちなみに1962年(昭和37年)堀江謙一が日本初の太平洋単独横断に成功し世界一周は1974年に成功、世界ランキング36番目です。37番目も38番目も日本人でした。

36番目

Kenichi Horie – Japan

“Mermaid III” – 1973/1974 – First Japanes

37番目

Hiroshi Aoki – Japan

“Ahodori II” – 1971/1974

Smallest yacht co circumnavigate – 20’8″

38番目

Ryusuke Ushijima – Japan

“Cingitsune” – 1973/1974

■保土ケ谷家政女学校

1912年(大正元年)10月 程谷町立女子実業補習学校

1927年(昭和2年)4月 横浜市立程谷家政女学校※

1928年(昭和3年)4月 横浜市立保土ケ谷家政女学校

1935年(昭和10年)4月 公立青年学校神奈川県横浜市保土ケ谷家政女学校

1936年(昭和11年)4月 横浜市立高等家政女学校

1942年(昭和17年)3月 廃止

※保土ケ谷に30年間存在した女学校で横浜市立高等女学校(現在の桜ヶ丘高校)の家政学校として併設される形で開校。

■三十一日 高工對高商 定期野球戦(電車花園橋下車)

1929年(昭和4年)以来休止していた定期戦が復活した試合です。

■花月園少女歌劇団

京浜急行に「花月園駅」があります。少し前には競輪場があったので花月園というとギャンブル!というイメージを持つ方も多いでしょう。ここはかつて東洋一の遊園地でした。

No.52 2月21日 東洋一の遊園地(加筆修正)

この「花月園」の花形だったのが「花月園少女歌劇団」

当時、関西の「宝塚」に匹敵する人気だったそうです。

時代の流れに運営が追いつかず解散の憂き目に合います。

■又楽館(ゆうらくかん )

又楽館は横浜の人気劇場 映画館の一つでした。

場所は長者町6丁目57番地で明治45年※に開業。洋風4階建て2、430人収容の常設活動写真館で横浜有数の規模を誇りました。建物の設計は矢部又吉です。

(大正元年〜 後にオデオン座と合併)「市民とオルガン P29」

※明治45年は7月30日から大正元年となるため 正確な月日が不明な場合明治/大正併記としておきます。

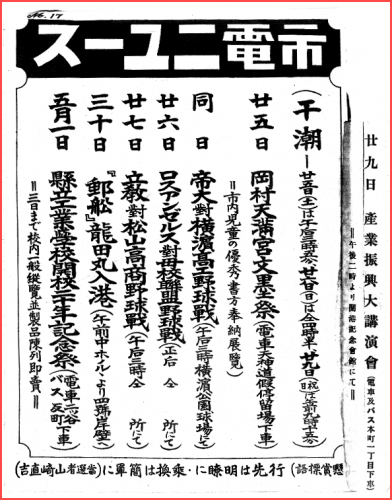

【市電ニュースの風景】1931年 №21

目下1930年代の短期間に発行していた「市電ニュース」の風景を読み解いています。

1931年(昭和6年)5月

1931年(昭和6年)5月

東横電鐵直営 日吉台苺園開園中(二十五日前後が最盛)

二十一日 『郵船』龍田丸入港出航(午後三時四号岸壁発 桑港へ)

※この「龍田丸」でフェリス女学校校長シェーファー、日本ミッションを代表して米国伝道局100年祭出席のため帰米しました。

21日 越前屋新館(8階建・延坪2200坪)伊勢佐木町通りに開店

二十二日より二十四日まで 横濱書道展覧会(電車及バス桜木町駅下車)

=市内有名書家並各学校生徒作品陳列並席上揮毫=

=桜木町中央授産所階上にてー入場無料=

二十二日 剣道聯合会五月例会

(午後六時半北仲通二丁目三菱倶楽部にてー観覧随意)

二十二日 三州豊川いなり大祭

(前里町豊川閣出張所にてー電車初音町下車)

22日 日清製粉鶴見工場全焼

二十三日 一高對横濱高商野球戦(電車花園橋下車)

=入場無料ー午後三時より横濱公園球場にて=

二十四日 第八回マンドリン大演奏会(電車及バス本町一丁目下車)

=午後七時より本町開港記念会館にてー入場無料=

二十五日 岡村天満宮大祭(電車天神橋假停留所下車)

二十四日 全関東中等学校剣道大会

(午前八時横濱商業専門学校にてー入場無料)

二十七日 神奈川高等女学校大運動会(電車花園橋下車)

=午前十時より横濱公園運動場にてー入場無料ー雨天翌日に延期=

懸賞標語

不断の注意は最大の公徳(当選者 松永 伊吉 君)

※アラビア数字は別の年表から追記したものです。

[キーワード]

■東横電鐵直営 日吉台苺園

1926年(大正15年)2月14日に開業した「日吉駅」は、東急が新しい都市開発をイメージしたエリアで、東側に慶応義塾大学を誘致し西側に放射状の街区を持った街を計画します。 ■三州豊川いなり

■三州豊川いなり

「三州豊川稲荷」のことですが、何故「いなり」とひらがなにしたのか?

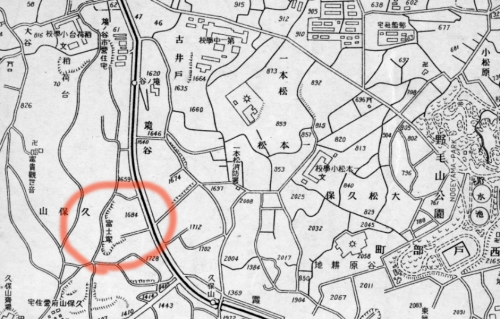

前里町に戦前の地図を見ると「豊川稲荷」があったことが判ります。戦後20年代から30年代に何らかの事情で無くなっているようです。

※市内の豊川稲荷

埋地連合町内会集会所横に小さな祠がありここが「埋地豊川稲荷」です。中区史によると扇町三丁目七番地に「一説には明治七年の創建」され戦災で消失し昭和38年に現在の地に再建されたとのこと。

■神奈川高等女学校大運動会 「神奈川高等女学校」は現在、沢渡にある神奈川学園高等学校の前身です。

「神奈川高等女学校」は現在、沢渡にある神奈川学園高等学校の前身です。

1914年(大正3年)に「横浜実科女学校」として創設されます。

創設の地は南吉田にあった<リンネル工場>跡地の仮校舎だったそうです。

1915年(大正4年)に「横浜実科高等女学校」となり

1921年(大正10年)から「神奈川高等女学校」と改名します。

戦後の新学制から「神奈川高等学校」に1990年(平成2年)から神奈川学園高等学校となり現在に至ります。

http://www.kanagawa-kgs.ac.jp

この「市電ニュース」に登場した運動会の写真が「東急沿線」のサイトで確認できます。

http://touyoko-ensen.com/syasen/kanagawa/ht-txt/kanagawa18.html

ここで一瞬勘違いするのが

1900年(明治33年)10月10日に創立された

<神奈川県高等女学校>です。翌年に神奈川県立高等女学校となり

1930年(昭和5年)4月1日に「神奈川県立横浜第一高等女学校」となり「第一高女」と呼ばれました。

この「市電ニュース」発行時の昭和六年時点では

「神奈川高等女学校」(沢渡)

「神奈川県立横浜第一高等女学校」(平沼)

の二校が近くにあり間違いやすかったと思います。

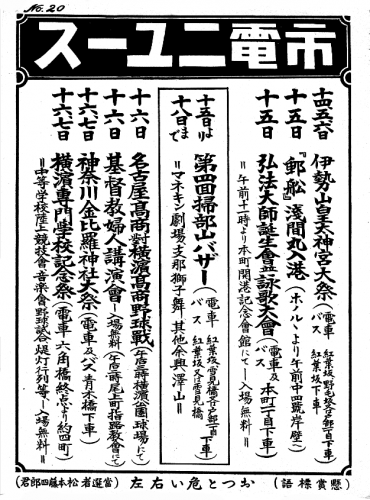

【市電ニュースの風景】1931年 №20

目下1930年代の短期間に発行していた「市電ニュース」の風景を読み解いています。 1931年(昭和6年)5月

1931年(昭和6年)5月

十四・五・六日 伊勢山皇大神宮大祭(電車 紅葉坂・野毛坂又は戸部一丁目下車

バス紅葉坂下車)

十五日 『郵船』浅間丸入港(ホノルルより午前中四号岸壁へ)

十五日 弘法大師誕生会ならびに詠歌大会(電車及バス本町一丁目下車)

=午前十一時より本町開港記念会館にてー入場無料=

十五日より十八日まで

第四回掃部山バザー(電車 紅葉坂・野毛坂又は戸部一丁目下車

バス紅葉坂又は雪見橋下車)

=マネキン劇場支那獅子舞其他余興沢山=

十六日 名古屋高商對横濱高商野球戦(午后三時横濱公園球場にて)

十六日 基督教婦人講演会 入場無料(午后二時尾上町指路教会にて)

十六・七日 神奈川金毘羅神社大祭(電車及バス 青木橋下車)

十六・七日 横濱専門学校記念祭(電車 六角橋終点より約四町)

=中等学校陸上競技会、音楽会、野球試合、提灯行列等ー入場無料=

18日シボレー大キャラバン隊(20数台)到着、元横濱駅裏広場で展覧

懸賞標語

「おつと危い左右(当選者 松本藤四郎君)」

※アラビア数字は別の年表から追記したものです。

[キーワード]

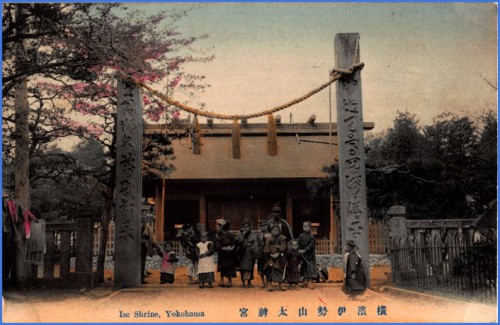

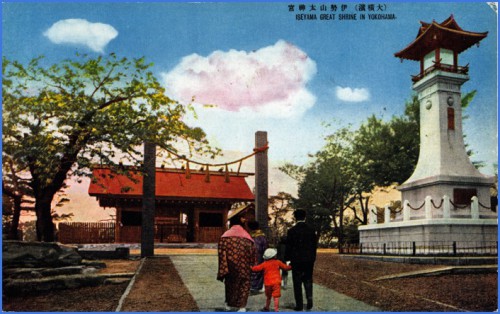

■伊勢山皇大神宮

横浜の総鎮守「関東のお伊勢さま」と呼ばれている伊勢山皇大神宮は、開港後現在の場所に遷座されてものです。現在の位置する場所からほど近い戸部村海岸伊勢の森の山上にあった神社を明治初年に国費を以て創建したもので、開港場の総鎮守として明治から今日まで多くの参拝者が訪れます。

No.691 【横浜神社めぐり1】伊勢山皇大神宮

No.691 【横浜神社めぐり1】伊勢山皇大神宮

■『郵船』浅間丸

「太平洋の女王」と呼ばれた浅間丸。主に横浜-ホノルル-サンフランシスコ航路に就航し多くの日本人と訪日外国人を運びました。

ロサンゼルスオリンピックに出場した西竹一男

ハリウッドスターのダグラス・フェアバンクス

ヘレン・ケラー

交換船・海軍徴用船となった後

1944年(昭和19年)2月24日に魚雷を受けて損傷しますが沈没は免れます。修復後マニラから高雄へ向けて航行中魚雷が命中し沈没。

■掃部山(かもんやま)

別の機会に詳しく紹介します。

■尾上町指路教会

指路教会は最初の横浜居住地39番から、現在地、太田町、住吉町を経て1892年(明治25年)再び現在地に戻り、ヘボンの尽力により赤レンガの教会堂が建てられました。初代指路教会は

設計:サルダ 1892年(明治25年)竣工

関東大震災で倒壊。現在の建物は大正15年竹中工務店の設計により再建されました。横浜市認定歴史的建造物です。

■神奈川金毘羅神社

大綱金刀比羅神社

「横浜の金刀比羅(こんぴら)さん、大神様の尊き御神徳を知る数多くの会社経営者を始め、船舶関係、農業関係、建築関係、医療関係、民衆に至るまで、十六神の大神様の御神徳を頂ける神社であります。」

旧東海道、神奈川宿台の坂に鎮座、街道の安泰と袖が浦神奈川港に出入りする船は海上安全を祈願した神社です。

■横濱専門学校

神奈川大学の前身の校名。

(戦前の歩み)

(戦前の歩み)

1928年(昭和3年)

米田吉盛が横浜市中区桜木町に「横浜学院」を開設

現在の西区桜木町6丁目34番地にあった「桜木会館」の1階と2階を借り学校を開校。

同年12月

横浜学院、中区西戸部町富士塚に移転。

1929年(昭和4年)

1929年(昭和4年)

専門学校令により「横濱専門学校」(法学科、商業理財科)を開設

1930年(昭和5年)

六角橋校地(現在の横浜キャンパス(横浜市神奈川区六角橋)へ移転

1939年(昭和14年)

工学系の3学科(機械、電気、工業経営)を新設

1945年(昭和20年)

GHQによって一時的に六角橋校地が接収

大倉山の大倉精神文化研究所と三ツ沢の県立第二横浜中学校(現横浜翠嵐高校)にて授業を再開。

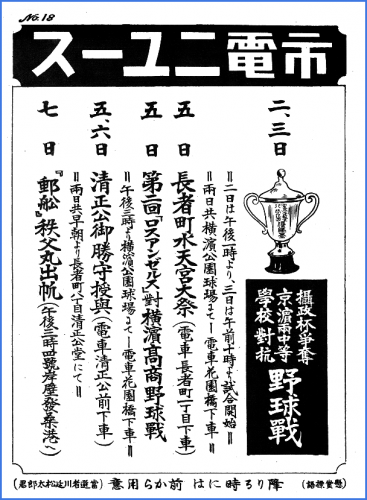

【市電ニュースの風景】1931年 №18

目下1930年代の短期間に発行していた「市電ニュース」の風景を読み解いています。

二、三日

二、三日

攝政杯争奪京濱両中等学校対抗

野球戦

=二日は午後一時より、三日は午前十時より試合開始=

=両日共横浜公園球場にて 電車花園橋下車=

五日

長者町水天宮大祭(電車 長者町一丁目下車)

五日

第二回「ロスアンゼルス」對横濱高商野球戦

=午後三時より横浜公園球場にて 電車花園橋下車=

五、六日

清正公御勝守授與(電車清正公前下車)

=両日共早朝より長者町八丁目清正公堂にて=

七日

『郵船』秩父丸出航(午後三時四号岸壁発 桑港へ)

懸賞標語

降りる時には 前から用意(当選者 川延松太郎 君)

[キーワード]

■攝政杯

攝政(せっしょう)

「天皇が未成年であったり,病気・事故により国事行為を行えない場合,天皇の名で国事行為を行う者。皇室典範に定める順序により,成年の皇族が任じられる。」

「旧典範下では皇太子裕仁親王(のち昭和天皇)が1921年(大正10年)11月25日より、1926年(大正15年)12月25日の大正天皇崩御とそれに伴う自らの皇位践祚まで摂政を務めた。この間、摂政宮(せっしょうのみや)と称された。」

ここでは 昭和天皇が大正時代に大正天皇の摂政を務めた時期に 行啓記念として設けられたタイトルのことと思われます。

■京濱両中等学校

東京と横濱の中等学校の選抜→詳細は不明です。

■長者町水天宮

長者町水天宮は戦前 長者町(現在の横浜市中区長者町1-3-3)

→神奈川日産自動車(株) 横浜中店のある場所の一角にありました。

1945年(昭和20年)5月29日横浜大空襲で、社殿・社務所・末社等が全焼

その後 米進駐軍により境内も接収されてします。

南区西仲町にある「河野与七」の子孫宅に、仮社殿を建築し奉斎されますが

1999年(平成10年)土地の氏神である「旧太田村総鎮守杉山神社」に合祀され、現在「水天宮」として新たに奉斎されています。

※戦後一時期 長者町エリアは 米軍の接収地となり多くの施設が強制退去となります。

■第二回「ロスアンゼルス」對横濱高商野球戦

■第二回「ロスアンゼルス」對横濱高商野球戦

→№17 を参照してください。

■清正公

「清正公(せいしょうこう)」

加藤清正を祀る清正公は全国にあります。有名なのは東京品川 清正公覚林寺 。

横浜では 中区福富町エリアに「清正公通り」「清正公プラザ」の名が残っています。

栄玉山常清寺境内にあり、開運祈願の場として町内会に人気がありました。戦災で常清寺が焼失し久保山へ移転します。

一方、「清正公」は横浜大空襲でも類焼を免れますが 維持管理が難しくなり1978年(昭和53年)常清寺に移されます。

地元から移ってしまった「清正公」のお堂を懐かしむ声も高まり、吉田新田を完成させた吉田勘兵衛の十二代目、吉田貞一郎(元吉田興産社長)が1997年(平成9年)に再建し

現在は横浜市中区長者町9-168 に祀られています。

(写真があるはずなんですが 現在捜索中!見つかり次第 アップします)

■『郵船』秩父丸

→『郵船』龍田丸の姉妹船です。

詳しくは この後の<号>にも多く登場しますのでその時に紹介します。

No.38 2月7日 鎌倉丸をめぐる4つの物語

「秩父丸」は後に船名を変更し「鎌倉丸」となります。

【市電ニュースの風景】1931年 №17

目下1930年代の短期間に発行していた「市電ニュース」の風景を読み解いています。1号を前回読み解きましたが、今回からタイミングを同じ暦に合わせて紹介します。

目下1930年代の短期間に発行していた「市電ニュース」の風景を読み解いています。1号を前回読み解きましたが、今回からタイミングを同じ暦に合わせて紹介します。

1931年(昭和6年)4月25日(土)〜5日1日(金)

(干潮 25日(土)は午后3時5分、26日(日)は同4時半、29日(祝日)は午前9時15分)

25日(土) 岡村天満宮文墨祭(電車天神道假停留所下車)

=市内児童の優秀書方奉納展覧)

同日 帝大對横濱高工野球戦(午后3時横濱公園、球場にて)

26日(日) ロスアンゼルス對母校連盟野球戦(正午 仝 所にて)

27日(月) 立教對松山高商野球戦(午后3時 仝 所にて)

29日(火) 産業振興大講演会(電車バス本町1丁目下車)

=午后2時より開港記念会館にて=

30日(水) 『郵船』龍田丸入港(午前中ホノルルより4号岸壁へ)

5月1日(木) 県立工業学校開校20年記念祭(電車バス二ツ谷・反町下車)

=3日まで校内一般縦覧並製品陳列即売=

懸賞標語

「行先は明瞭に・乗換は簡単に(当選者 山崎直吉)」

※(曜日)は追記しました。一部原文より新字・アラビア数字を使っています。

※仝は同の古字

[キーワード]

■干潮時間が「市電ニュース」に何故掲示されているのかといえば

この時期の市民レジャーの一つが潮干狩りでした。最も砂浜の面積が広がる干潮時を知らせることで 市民の外出を促しました。

現在横浜市内で潮干狩りができるのは金沢区の「海の公園・野島」の浜周辺です。

■ロスアンゼルス對母校連盟野球戦

ここに登場するロスアンゼルスとはどんなチーム?

簡単な調べでは中々情報が出てきませんが、日米野球にとって1931年(昭和6年)は重要な年のようです。

別の年表からこの「ロスアンゼルス」チームが米国ロスアンゼルスの邦人チームと判明、それを手がかりにもう少し調べてみると、

「ロサンゼルス・ニッポンズ」という名のチームと思われます。

「若林忠志らのいた法政大学など日本の大学野球部やアマチュアクラブチームと対戦し圧勝」といった記事も見つかりました。

なぜ1931年が日米野球にとって重要かというと

1931年(昭和6年)米国メジャーリーガーのゲーリッグら選抜軍が<客船龍田丸>にて来日し初の日米決戦が実現します。全日本チームが結成されますが17戦完敗します。

さらに1935年(昭和9年)にはベーブ・ルースらが来日、日本では沢村栄治、伊達正男らが善戦しますが16戦全敗します。ベーブ・ルースはホテル・ニューグランドに宿泊しました。

この年に大日本東京野球倶楽部(現在の読売ジャイアンツ)が創設されます。

また、台湾初の台湾人と日本人と先住民による三民族混成の野球チームが台湾代表として甲子園大会(当時は「全国中等学校優勝野球大会」)に出場し、準優勝という快挙を成し遂げた実話を映画化したのが「KANO 1931海の向こうの甲子園」です。

http://kano1931.com

■天神道假停留所は「第一号その2」で紹介しました。

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=7279

■(神奈川)県立工業学校

1911年(明治44年)に開校した、神奈川県で最も歴史のある工業高校です。

現在は「神奈川工業高等学校」となり「かなこう」または「じんこう」と呼ばれています。

http://www.kanagawa-th.pen-kanagawa.ed.jp

■『郵船』龍田丸

龍田丸は、この3年のニュースの中でも頻繁に登場します。

ここで龍田丸の概略だけ紹介しておきます。

龍田丸は、日本郵船がかつて保有していた遠洋客船です。

1930年(昭和5年)三菱造船長崎造船所で建造されました。「龍田丸」は北米航路を隔週で運行し主な寄港地は香港・上海・神戸・横浜・ホノルル・ロサンゼルスおよびサンフランシスコでした。

起工:1927年(昭和2年)12月3日

進水:1929年(昭和4年)月12日

竣工:1930年(昭和5年)3月15日

就役: 同 年 4月25日

喪失:1943年(昭和18年)2月8日

総トン数:16,955トン

船客定員:総数839名

乗組員:330名

姉妹船:浅間丸と秩父丸(後に鎌倉丸に改名)

初航海は1930年(昭和5年)4月25日に横浜からサンフランシスコへ。No.39 2月8日 龍田丸をめぐる2つの物語

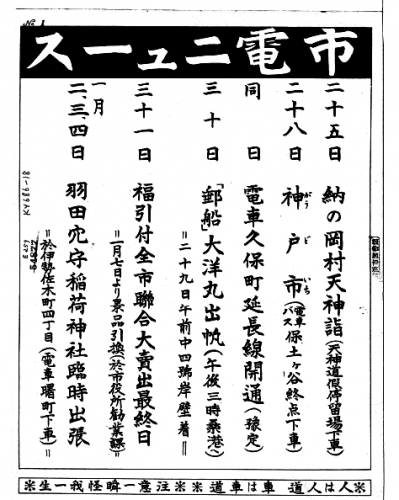

【市電ニュースの風景】第一号その1

1930年(昭和5年)12月25日

「市電ニュース」第一号が発行されました。

横浜市が震災復興に一つのメドがついた昭和5〜6年、

横浜市電が路線網を広げた時期です。

震災後の横浜で 元気を取り戻す原動力として横浜市の復興計画の柱に<市電網の充実>がありました。

市電網が拡充され利用者も増加する中

「市電ニュース」は毎週木曜車両内に掲示されました。

この「市電ニュース」アーカイブから昭和初期の風景を読み解いていきます。

■第一号

■第一号

1930年(昭和5年)12月25日発行

<1930年(昭和5年)12月〜1931年(昭和6年)正月>

二十五日(木) 納の岡村天神詣(天神道假停留所下車)

二十八日(日) 神戸市(電車バス保土ケ谷終点下車)★

同 日 電車久保町延長線開通(予定)

三十日(火) 「郵船」大洋丸出港(午後三時桑港へ)

=二十九日午前中 四号岸壁着=

三十一日(水) 福引付全市聯合大売出最終日

=一月七日より景品引換(於市役所勧業課)=

一月

二、三、四日(金土日) 羽田穴守稲荷神社臨時出張

=於伊勢佐木町四丁目(電車曙町下車)

「人は人道 車は車道 注意一瞬怪我一生」

※( )曜日は今回追加したものです。また便宜上旧字と新字が混じっています。

★二十八日(日) 神戸市は

「ごうどいち」で現在復活して 保土ケ谷駅近くの会場で定期的に開催されています。

■■■解説■■■

1930年(昭和5年)の暮れから「市電ニュース」はスタートしています。

この「市電ニュース」が始まった1930年(昭和5年)暮れを振り返ってみます。

(※翌年1931年(昭和6年)正月は特記事項がありませんでした)

当時の市長は有吉忠一です。

12月27日

★市電・市バスの連絡乗車券を発売する(電車からバスは8銭、バスから電車又はバスは5銭の連絡券をそれぞれの車内で販売)

★横浜・シアトル両市交歓のバラ(2,000本の内1,000本)三島丸で到着。

12月28日

保土ヶ谷線(道上〜保土ヶ谷駅間)開通

これによって市電の震災復興事業が完了します。

12月30日

横浜・シアトル両市交歓のバラ(2,000本の内残り1,000本)日枝丸で到着。

12月31日

閉鎖中の横浜電気館が復活しました。

(シアトルのバラ)

1930年9月、シアトル航路の初航海に向かう「日枝丸」には、高さ約4 メートル、重量約8.5トンもある巨大石灯籠(いしどうろう)が積まれていました。これは、関東大震災(1923年)で大きな被害を受けた横浜市が、米国の見舞金をはじめとするたくさんの支援へ感謝の意を込め、日米親善のシンボルとしてシアトルに贈ったもので、シアトル在住日本人会の提案が発端となったといわれています。この石灯籠は大変喜ばれ、日本人会がその数年前に寄贈した桜500本(※1)が植えられたシアトルのスワード公園入り口の最も目立つ所に設置されました。

そのお礼にと、シアトルから横浜市に送られたのが、50種2,000株(※2)にも及ぶバラでした。「三島丸」と「日枝丸」で運ばれたバラは、山下公園、野毛山公園、保土ヶ谷児童遊園地などに植えられました。太平洋戦争によって、一時は横浜から姿を消しましたが、戦後再び親善のシンボルとして復活します。80年以上を経た現在も、横浜市こども植物園にはシアトルから贈られたバラの子孫が、そしてシアトルのスワード公園には石灯籠が残っています。

※時期と数量に関しては諸説あるようですが、日本郵船旅の雑誌『THE TRAVEL BULLETIN』の情報を優先しました。

(1930年略年表)

1月11日 濱口内閣の主導で日本が金本位制に復帰(金解禁)

1月20日 梅蘭芳来日

1月21日 ロンドン海軍軍縮会議開催、衆議院解散

1月25日 省線桜木町・高島町間が高架線になった

2月5日 京浜電鉄が横浜駅に乗り入れ

2月20日 第17回衆議院議員総選挙

3月2日インドで、マハトマ・ガンディーが、市民的不服従による抗議運動開始

3月15日 横須賀線が電車に切換え

4月1日 湘南電気鉄道の黄金町 浦賀間と金沢八景 湘南逗子間が標準軌 (1435mm) にて開業。

4月10日 銀座三越開店

4月22日 ロンドン海軍軍縮会議終結。米英日の3国で軍備制限条約締結

4月24日 鉄道省が国際観光局を開設

6月10日 加藤寛治軍令部長が天皇に辞表を提出

7月10日 明治神宮プール公開

7月13日 第1回FIFAワールドカップ開催

8月21日 逓信省が東京・大阪間で写真電送開始

9月5日 浅間山爆発 (東京まで降灰)

9月14日 独総選挙でナチ党が躍進

10月1日 東京・神戸間に特急燕運転開始(8時間55分)

11月1日 名古屋市で市営電気バス登場

11月14日 濱口首相遭難事件: 濱口首相が東京駅で佐郷屋留雄に狙撃され重傷

11月16日 富士瓦斯紡績川崎工場争議で煙突男が出現

11月20日 最初の国立癩療養所長島愛生園開設

11月24日 警視庁がエロ演芸取締規則を各署に通達

11月26日 伊豆地方大地震(死者行方不明者331名、全壊4317戸)

次回は 「市電ニュース」に登場した横浜の風景を追います。

【横浜の国道】133開港の道物語

目下横浜市内の国道を巡っています。横浜市内の国道は

1号、15号、16号、133号、246号、357号、466号があります。

かなり昔ですが自動車では市内全て走破しました。通過しただけですが。

さらに自転車では246号・357号の一部を除いて全て踏破しました。357号は厳密に言うと自転車では走行できない専用道が含まれているからです。466号は第三京浜なので自動車のみです。

246は自転車走行には適さない!道ですね。

今日はこの中から「国道133号」を紹介します。

(国道133号)

全国数ある『国道』の中で、横浜市内に起点と終点のある超短い国道が133号線です。

総延長は1.4 kmで、歩いても2〜30分

「国道133号」一般国道の路線を指定する政令に基づく起点が横浜港なんです。

横浜港といっても横浜市内における横浜港といったら?

「大さん橋」です。

「国道133号」はこの大さん橋に入る交差点「開港広場前」が起点になります。

そして終点ですが、住所では横浜市中区桜木町一丁目(桜木町一丁目交差点)にあたります。

「開港広場前」から「桜木町一丁目交差点(JR根岸線鉄橋下)」までが国道133号線。

全国ランキングでもベスト5に入る短い国道の一つです。

国道174号(0.187km)

国道130号(0.482km)

国道198号(0.6km)

国道177号(0.7 km)

国道133号(1.4 km)

これらの短い国道に共通するのが、港から基幹(主要)国道まで繋がっているということです。港国道(みなとこくどう)と呼ばれています。

「国道133号」の歴史は古く、

1876年(明治9年)6月8日に出された太政官達第60号「道路ノ等級ヲ廢シ國道縣道里道ヲ定ム」という<お達し>から始まります。

■國道

一等 東京ヨリ各開港場ニ達スルモノ

二等 東京ヨリ伊勢ノ宗廟及各府各鎭臺ニ達スルモノ

三等 東京ヨリ各縣廳ニ達スルモノ及各府各鎭臺ヲ拘聯スルモノ

□縣道

一等 各縣ヲ接續シ及各鎭臺ヨリ各分營ニ達スルモノ

二等 各府縣本廳ヨリ其支廳ニ達スルモノ

三等 著名ノ區ヨリ都府ニ達シ或ハ其區ニ往還スヘキ便宜ノ海港等ニ達スルモノ

◯里道

一等 彼此ノ數區ヲ貫通シ或ハ甲區ヨリ乙區ニ達スルモノ

二等 用水堤防牧畜坑山製造所等ノタメ該區人民ノ協議ニ依テ、別段ニ設クルモノ

三等 神社佛閣及田畑耕耘ノ爲ニ設クルモノ

「國道」は一等から三等に分けられ、

一等は幅七間 二等は幅六間 三等は幅五間と決められました。

※一間は約1.818m

現在の「国道133号」は、かつて「一等 東京ヨリ各開港場ニ達スルモノ」にあたりました。

といっても当時は<道路>より<鉄道>の時代でした。本格的に道路整備が始まったのが1885年(明治18年)のことです。

1885年(明治18年)1月6日 太政官布達第壹號

「今般國道ノ等級ヲ廢シ其幅員ハ道敷四間以上並木敷濕抜敷ヲ合セテ三間以上總テ七間ヨリ狹少ナラサムモノトス 但國道路線ハ内務卿ヨリ告示スヘシ」

1885年(明治18年)2月24日 内務省告示第六號

1月6日の太政官布達第壹號を受けて「國道表」が作られ、明確な路線が確定します。

その中で第一号が

「壹號 東京ヨリ横濱ニ達スル路線」

日本橋・品川・川崎・神奈川・横濱 となり国道整備が始まりました。

現在の道路整備の骨格となったのが大正8年に公布された

「法律第五十八號」最初の(道路法)です。

例えば

第二條

左ニ掲クルモノハ道路ノ附屬物トシ道路ニ關スル本法ノ規定ニ從フ但シ命令ヲ以テ特別ノ定ヲ爲スコトヲ得

一 道路ヲ接續スル橋梁及渡船場

二 道路ニ附屬スル溝、竝木、支壁、柵、道路元標、里程標及道路標識

三 道路ノ接スル道路修理用材料ノ常置場

四 前各號ノ外命令ヲ以テ道路ノ附屬物ト定メタルモノ

道路に関係する「橋梁及渡船場」「溝、竝木、支壁、柵、道路元標、里程標及道路標識」「道路修理用材料ノ常置場」等も道路法の下で管理されると明記されます。

区分も

國道、 府縣道 、郡道、市道 、町村道の5つに分けられます。明治の「里道」がより細かく市道 、町村道に分けられることになりました。

国道1号線は

一號 東京市ヨリ神宮ニ達スル路線

經過地

横濱市 神奈川縣足柄下郡箱根町 靜岡縣田方郡三島町 靜岡市 濱松市 豐橋市 岡崎市(八丁橋經由) 名古屋市 四日市市 三重縣三重郡日永村 津市(宇治山田市宮川町通經由)

となり現在の東海道(国道1号)に近くなります。

その後

「三十六號 東京市ヨリ横濱港ニ達スル路線」(現在の国道15号と国道133号)

国道の名称は戦前戦後で何回か変更になりますが、

1965年(昭和40年)4月1日

道路法改正により一般国道133号として現在に至ります。

現在の「国道133号」を紹介しましょう。

(ルート133)

開港広場: 起点となった開港広場はペリーが上陸し、日米交渉が行われた場所です。税関桟橋(大さん橋)の入口でもあります。

「国道133号」はある意味開国の道ですね!

歴史的な建造物を抜けていきます。

起点の標識は開港資料館の前に建っています。

(日本大通・本町通)

次の「開港資料館前」交差点の信号を左に曲がり「日本大通り」に入ります。

右手に神奈川県庁本館が建っています。ここから横浜三塔が見えます。<横浜三塔の見える国道>ですね。右手に日本最初の外国郵便を取り扱った「港郵便局」

この「港郵便局前」交差点を右に曲がり本町通りに入ります。次の信号で「開港記念会館」となり、さらに本町通りを進むと左右に銀行が立ち並び、横浜の中心街であった(?)ことを感じます。

※「日本大通」「日本大通り」二種類の表記が使われていますね。

(馬車道)

「国道133号」は<本町通>と重なり馬車道駅のある交差点で左に曲がりますが、この道はかつてはみなとみらいに向かう道がありませんでしたので道なりに桜木町方向に曲がっていました。

この馬車道交差点界隈も横浜開港史の原点となる施設が集中していた<北仲エリア>に沿って日本最初の鉄道駅「初代横浜駅」に向かいます。

(弁天橋)

弁天橋は1871年(明治4年)に吉田橋など開港に伴う関内外を結ぶ橋として架けられました。最初は木造の<桁橋>でした。

1873年(明治5年)橋台と橋脚がレンガ巻の鉄筋コンクリート製、上部に木造のアーチ構造の橋に掛け替えられます。四隅の橋柱にはガス灯が設けられていました。

1908年(明治42年)9月にプレートガーダー橋に架け替えられ

1923年(大正12年)の関東大震災で被災しましたが落橋は免れ、

1928年(昭和3年)10月に復旧工事が完了しました。

1976年(昭和51年)鋼材の腐食により鋼床板鋼鈑桁3連ガーダー橋に架け替えられ現在に至ります。

(初代横浜駅)

明治5年5月7日〜大正4年8月15日まで初代横浜駅として開設、営業していました。

(国道16号)

「国道133号」の終点は、桜木町駅前の国道16号線との合流点です。現在の位置で根岸線高架線の真下にあたります。

横浜史を巡る<国道133号>のウォーキングは如何ですか?