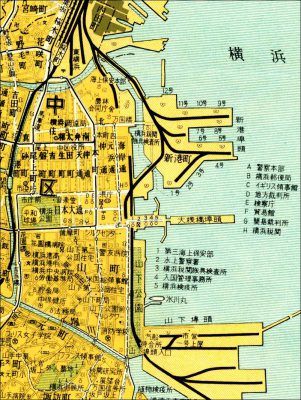

ホーム » 【横浜の水辺】 (ページ 4)

「【横浜の水辺】」カテゴリーアーカイブ

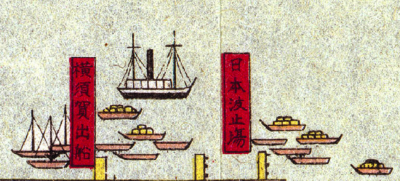

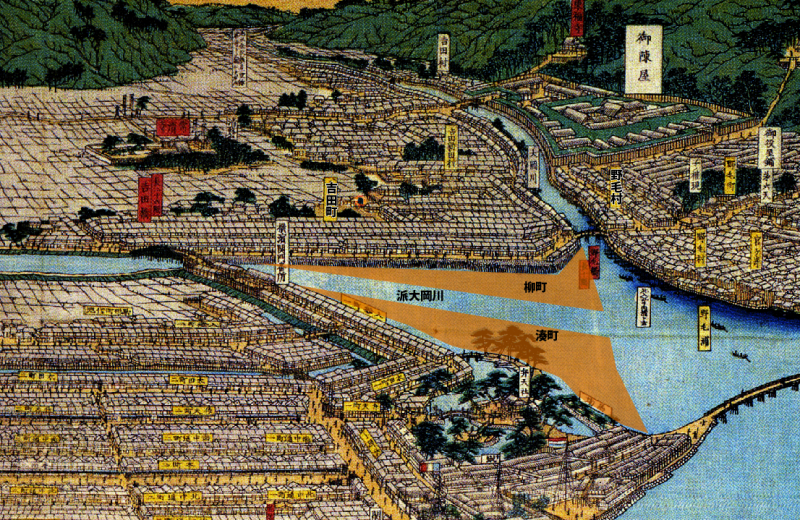

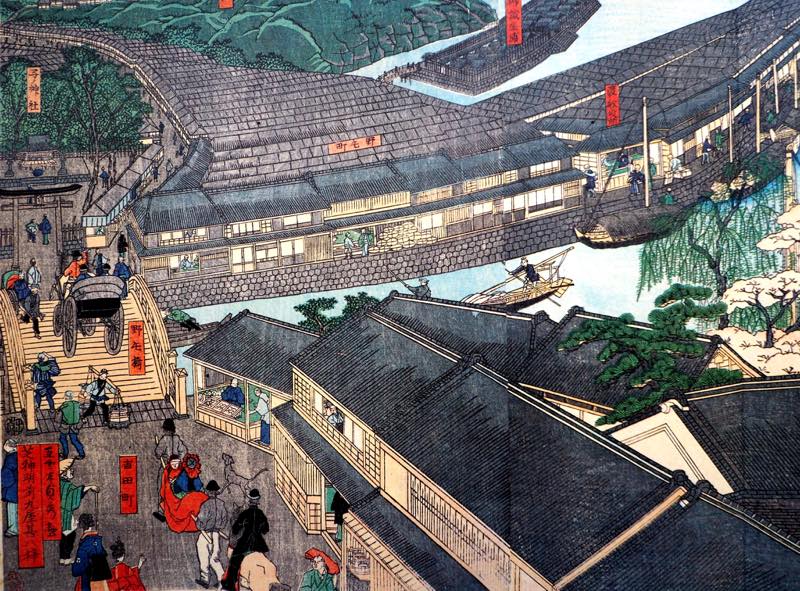

第957話【横浜真景一覧図絵徹底研究】第二話

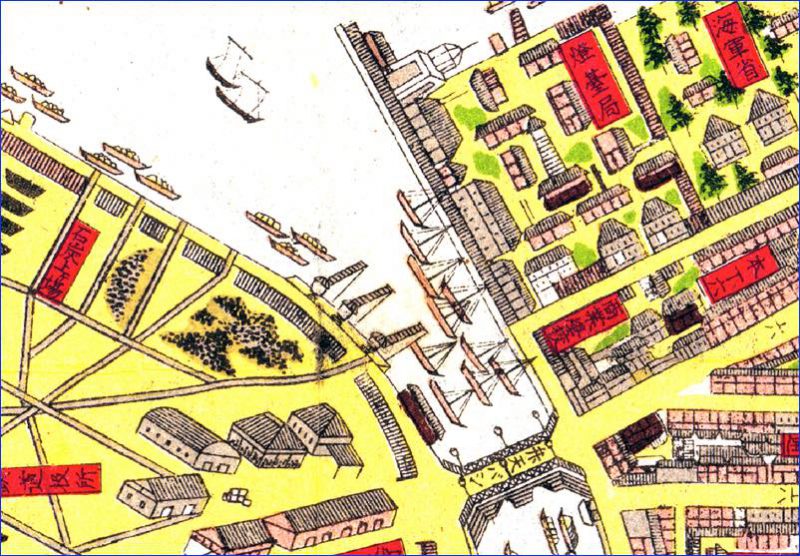

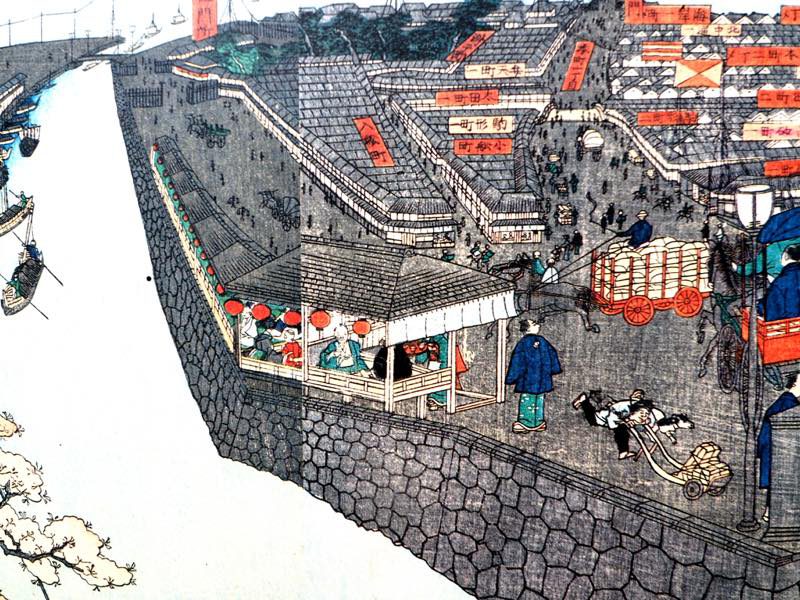

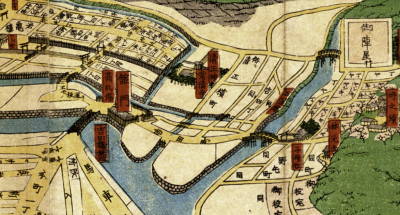

この「横浜真景一覧」を現在と比較してみると、運河筋の正確さに気づく。

大岡川・派大岡川・中村川・堀川の形状は概ね正確に描かれていることがわかる。元資料となった地図があったのかもしれない。

ところがこの絵図の凄さは その観察力である。

クローズアップしてみると運河に描かれた船類がきちんと種類を区別して描写されているのがわかる。

ここで描かれている和舟、汽船等々は別途調べてみることにする。

ここで描かれている和舟、汽船等々は別途調べてみることにする。

今回は<橋>に注目してみる。

この「横浜真景一覧」の描写の中で橋や岸壁に注目するとその描写力に驚かされる。

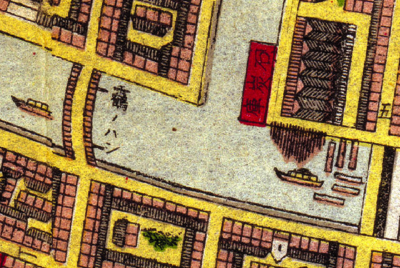

■大岡川弁天橋付近

まず大岡川河口あたりからたどってみよう。

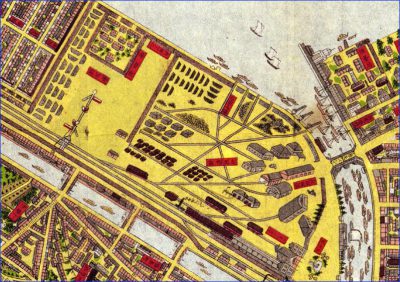

初代横浜駅構内は不正確で、かなり乱暴に描かれている。

鉄道敷地の中に入って確認することができなかったのではないか。

鉄道の腕木信号だけがデフォルメされているのが面白い。作者にとってこの形状は印象的だったのかもしれない。 大岡川河口に注目してみよう。

大岡川河口に注目してみよう。

旧灯台局護岸がはっきり判る。ここには1869年(明治2年)に灯明台役所「灯台寮」が設置され、絵図にもしっかり灯台が描かれている。 現在護岸の形状が一部残っているが灯台が設置された付近は説明板が残されているのみである。「灯台発祥の地 交易船舶の安全のため、西洋諸国から灯台の建設を求められた明治政府は、外国人技師を招聘し、明治2年に灯台事業を担う(攻略)」

現在護岸の形状が一部残っているが灯台が設置された付近は説明板が残されているのみである。「灯台発祥の地 交易船舶の安全のため、西洋諸国から灯台の建設を求められた明治政府は、外国人技師を招聘し、明治2年に灯台事業を担う(攻略)」

幕末1866年(慶応2年)に幕府はイギリス他の国から要求を受け幾つか締結された改税約書の中に灯台をはじめとする<航路標識の整備>が掲げられた。要は日本の海岸線は暗くて危ない!なんとかしろと要求されたのである。

維新後、事業を引き継いだ明治政府がこの地に「洋式試験灯台」を設置したのがはじまり。外国人技師ブラントンは『日本の灯台』で<試験灯台>は四角形の煉瓦造りで高さ40フィート(約12.2m)3階建だったと書かれている。

ここでは灯台に関して機器類の試験や技師の養成を主に行っていた。

そもそも灯台の主管局は定まらず明治維新後転々とした経緯がある。

ちょっと横道にそれて「灯台」を所管する組織について一覧化してみた。

1870年(明治3年)に<灯明台>一切の事務は工部局管掌に。

1877年(明治10年)に工部省灯台局が設置された。

1885年(明治18年)12月22日に内閣制度の発足にともない逓信省が設立され灯台局は同省に移動。

1891年(明治24年)逓信省が官制改正によって灯台局廃止。

1925年(大正14年)逓信省灯台局が復活。

1938年(昭和13年)重要な灯台は気象観測も行うことになる。

1941年(昭和16年)航路標識事業(灯台を含む事業)が逓信省海務院の所管に。

1943年(昭和18年)運輸通信省設置。

1944年(昭和19年)運輸通信省灯台局。

1945年(昭和20年)運輸省灯台局

1948年(昭和23年)海上保安庁に移動。

■起重機

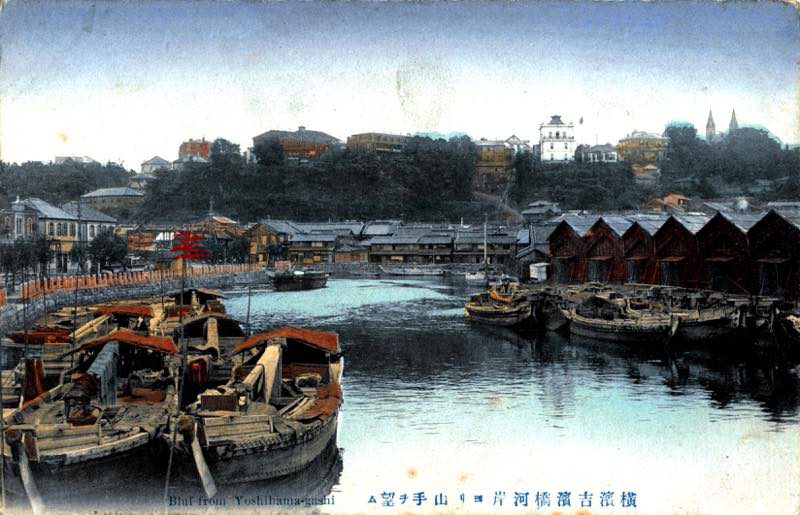

灯台の対岸には起重機(クレーン)が3機描かれている。時代は20年近く過ぎているが、明治末期から大正期に発行されたと思われる絵葉書の風景に起重機を確認することができる。画像には一基しか写っていないが、隣接して複数あるようにも思える。

この起重機は、鉄道の燃料である石炭を<船>から陸揚げするために用いられたのだろう。

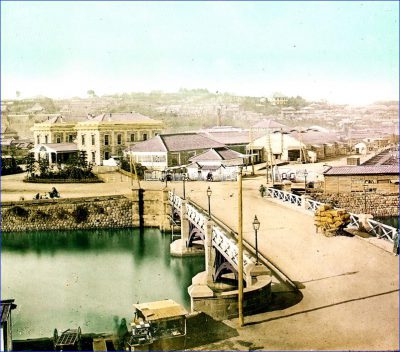

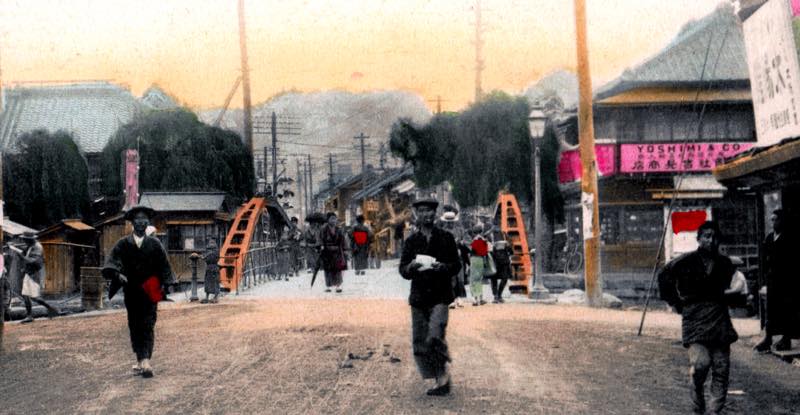

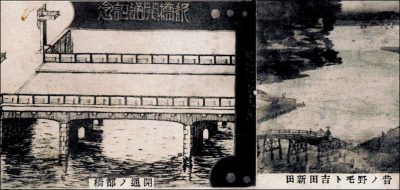

■弁天バシ

1871年(明治4年)に木製の桁橋が架けられた。

開港前このあたりに洲干弁天社があったことから「弁天橋(辨天橋)」と命名。

1872年(明治5年)に初代横浜駅が開設し、交通量が飛躍的に増大したために

1873年(明治6年)に木造のアーチ橋に掛け替えられた。

その後1908年(明治41年)に架け替えられたので、

この風景は1873年(明治6年)架橋のものと思われる。「横浜真景一覧」ではかなり頑強に作られているように見える。

資料では「本邦初の木造アーチ橋であって、そのスマートな三連アーチはステーションの洋風建築によく似合った(よこはまの橋・人・風土)」とある。

また「橋台、橋脚はれんがを巻いた鉄筋コンクリートであった。(かながわの橋)」とあるから、見た目はかなり頑強だったことが伺える。

「四隅の橋柱にはガス灯が設けられていた。(Wikipedia)」とあるが、「横浜真景一覧」では灯りは片側三つとなっている。

当時の写真があったので比較してみると、三連の橋脚が描かれ<ガス灯>は片側三本、計六本建っているので、丸い街灯はあっているが数は異なっている。

余談だが

1908年(明治41年)9月にプレートガーダー橋に架替。

1923年(大正12年)関東大震災で被災したが落橋は免れた。

1928年(昭和3年)10月に復旧工事が完了。

1976年(昭和51年)に架け替えられ現在に至る。構造は橋長54mの鋼鈑桁橋。床組は鋼床版である。

現在「辨天橋」はなぜか上流側が湾曲していて下流側はストレート。最初からそうだったのか?記憶が曖昧。昭和55年ごろの航空写真では確かに微妙なカーブが見てとれる。なにせ、この辨天橋の上は歴史ある国道133号線なのである。

【横浜の国道】133開港の道物語

(エピソード)

橋の袂(下流側右岸)に宝くじ売り場があって、ここのおばさんが、「とにかく道を良く聞かれるの」といっていたことが記憶にある。なんと聞かれるのか?を確認しておかなかったことが悔やまれる。

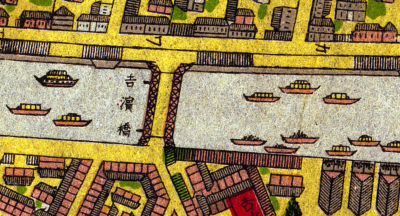

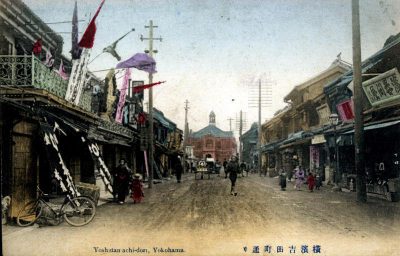

第952話 吉田町通物語

昭和の記憶に開港の時代が刻み込まれている瞬間に出会う。吉田町では、店の名に<土手>をツケて呼んでいたと聞いて久しぶりに痺れた。

これこそ昭和に伝わっていた開港の記憶だ!

吉田町の大店(おおだな)だった「武蔵屋呉服店」は当時「土手のむさしや」と呼んでいたと伊勢佐木に店を移した「むさしや」の津田さんに伺った。

吉田町の店は皆<土手の〜>と呼んだとのことだが、最初は運河側の店のことだったかもしれないが、これは宿題としよう。

なぜ<土手の〜>と呼ばれていたか、ここには若干説明が必要だろう。

とにかく昔の記憶が生きていたことが素晴らしい。

結論から言えば

「吉田町は土手沿いに生まれ育った町である。」

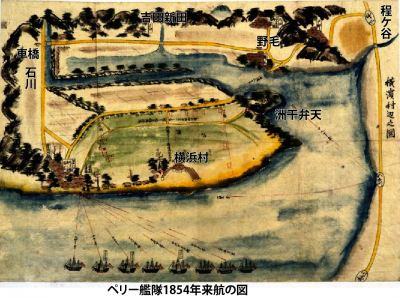

江戸時代初期1667年に干拓事業が完成し、1669年には幕府より吉田新田の名が認められたことに始まる新田の歴史は、それまで深い入海だったこの地域の交流を深める道の誕生でもあった。 半農半漁の野毛村、太田村と対岸の石川中村は、この吉田新田に橋が架かることで往来が盛んになった。

半農半漁の野毛村、太田村と対岸の石川中村は、この吉田新田に橋が架かることで往来が盛んになった。

最も頻繁に利用されたのが現在の「長者橋」と「車橋」ルートで、野毛村と石川村は隣村となっていく。この人の流れは2つの村を繋ぐ現在の長者町1丁目から9丁目という町名にも現れている。

江戸時代、この道を通り石川村に出て横浜村に入り風光明媚な洲干弁天詣もさかんに行われたと想像できる。

ここに転機が訪れた。外国船から多くの異国人が降り立ち、横浜村の外れで外交交渉が行われ、この地が開港場となる。

ここに転機が訪れた。外国船から多くの異国人が降り立ち、横浜村の外れで外交交渉が行われ、この地が開港場となる。

1858年(安政5年)に日米修好通商条約が調印され、幕府は神奈川(横浜)の開港を翌年6月と定め開国へと一気に舵をきることになる。

横浜は神奈川の一部なり!

と主張はしたが、東海道神奈川宿から横浜への交通は非常に不便であったことは紛れもない事実だった。そこで幕府は、東海道から開港場までの道を普請することを決める。芝生村(現在の西区浅間町)から開港予定地まで直線で繋ぐにはいくつかの架橋と峠の開削が必要だった。

工期3ヶ月の突貫工事で、架橋材は欄干に杉、杭には松を使用し人海戦術で「横浜道」が開港日直前に完成する。

・新田間橋、平沼橋(現・元平沼橋)、石崎橋(現・敷島橋)

・野毛の切通し

・野毛橋(現・都橋)、太田橋(現・吉田橋)

こうして横浜道の完成は開港の1日前だった。

実はこの工事、ピンはねで間に合わなくなり保土ケ谷宿本陣苅部家に泣きついてなんとか完成したというおまけまでついている。

この「横浜道」の完成によって、まず漁村野毛村が開港の街に変身する。

1859年(安政6年)6月4日だから開港後すぐに神奈川奉行所<奉行役所>が戸部村宮ヶ崎(西区紅葉ヶ丘、現・神奈川県立青少年センターあたり)に開設する。

太田村(現在の日ノ出町)には陣屋(警備本部)ができ野毛は役人と武士が通ういわば官庁街になった。

No.438 神奈川奉行入門

開港し道はできたが、開港場となる横浜村にはヒト・モノ・カネが大きく動く町普請が必要となる。

特に町普請には人と部材が集められる。

大きな荷物は船便で、小物は東海道から「横浜道」を使って開港場に搬入された。

前置きが長くなったが

この横浜開港場の町普請の要衝にあったエリアが「吉田町」だった。

当初、野毛から「野毛橋」を渡り吉田新田の端の石垣突堤堤(土手)脇道を使って「太田橋(吉田橋)」へと人とモノが流れた。

横浜にいち早く登場した商店街が「吉田町」だったと私は考える。

■幕末・明治初期の吉田町ビジネス

※資料で確認できた範囲での一覧です。

安政五年 清水組支店(清水喜助)建設業→現存

安政六年 飯田屋商店 米穀酒類販売

文久年間 小泉商店(遠州屋) 鰹節乾物

慶応二年 田中屋 茶小売業・両替業→現存

慶応三年 油屋小林商店 砂糖卸小売業

明治元年 武蔵屋 下駄小売

明治二年 武蔵屋呉服店 呉服商→移転現存

明治二年 大野屋 足袋販売

明治三年 駿河屋 新古衣類

明治三年 遠州屋(雪吹啓次郎) 新古衣類

明治四年 満利屋 人形・玩具→移転現存

明治四年 清水商店 乾物米穀問屋

明治初期 徳島屋呉服商 呉服商

明治六年 濱田屋呉服店 呉服太物卸小売

明治六年 萬屋石油米穀商 米穀油類卸小売

明治七年 伊勢屋金物店 金物販売

明治九年 山田時計店 時計金属美術商

一覧を見れば明らかなように

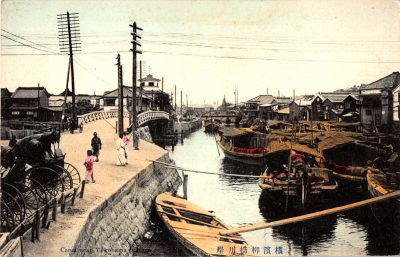

吉田町に拠点を構えて大成功したのが「清水組」現在の清水建設である。

<川の奥白い社屋が清水組。左手が柳橋、右側が現在の桜木町に位置する>

人が通れば商いが生まれる。現在も吉田町に店を持つ「田中商店」は幕末、この地でお茶を飲ませる商いを始め成功する。

新田が開港場のバックヤードとして変化する中、干拓地(新田)の整備が行われ、運河の町が登場する。

関内と関外を分ける運河、派大岡川と堀川の護岸整備が進み、土手の吉田町裏に柳町が誕生し、対岸には湊町が整備される。

さらには野毛浦地先に鉄道用地が内田清七によって埋め立てられ、桜木川・大岡川・派大岡川が交わる運河の十字路が誕生する。後に吉田町となる柳町はその名の通り、運河岸に柳木が植えられ、船着き場も作られ荷揚げ場として昭和まで使われることになる。 <昭和20年代の吉田町派大岡川岸。貸しボート店が賑わっていた>

<昭和20年代の吉田町派大岡川岸。貸しボート店が賑わっていた>

吉田町の<土手>には吉田新田の土手と同時に岸辺・船便が活用された運河の街という2つの意味合いがこめられているのだろう。

第950話 【大岡川】千秋橋の謎

今回は謎のみで<解いていません>

(大岡川運河群の誕生)

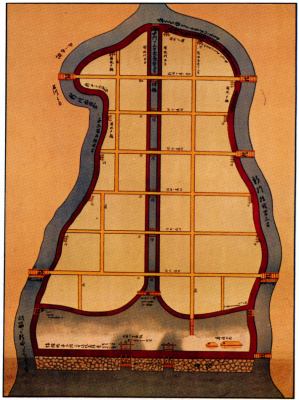

大岡川下流域はかつて大きな入海で、江戸期に吉田新田が干拓で誕生します。この吉田新田の誕生によって「大岡川」「中村川」「派大岡川」が誕生します。

この時点では、新田の中央に灌漑用水路として「中川」がありました。川というより田畑に水を供給した用水路であったと思われます。

開港後に都市化が急速に進み、郊外化が進み吉田新田が徐々に市街化されていきます。

開港によって吉田新田に最初に誕生した街(ストリート)は現在の「吉田町」通りです。※

開港直後はまだまだ沼や灌漑用の小河川が多く住宅地としてはいろいろ不便な点が多かったようですが吉田町は新田の堤に沿って「吉田橋」へと続く道として発展していきます。

第948話【横浜絵】五雲亭貞秀「横浜鉄橋之図」

幕末10年が過ぎ明治に入ってから横浜は日々大きく変化していく街でした。

吉田新田が都市化される中で、真ん中にあった<中川(灌漑用水路)>が「吉田川」「新吉田川」に変身し、派川として「富士見川(後に埋立)」「日ノ出川」「新富士見川(富士見川)」「堀川」「派大岡川」など運河群が整備されていきます。

川には橋が架けられ

運河とともに「橋」も横浜の重要な交通の要所となっていきました。

<千秋橋>

今日のテーマ「千秋橋」がなぜ謎なのか?

明治30年ごろまで「千秋橋」は無く、土手となっていたようです。

堀割川から新田に入り「新吉田川」「吉田川」となり「派大岡川」に合流するのですが、吉田川は上流が「新吉田川」下流を「吉田川」と呼んで<新>と<旧>とに分かれていた時期がありました。

ではどこから「吉田川」なのかというと「千秋橋」あたりです。

「千秋橋から蓬莱橋までの400mが「吉田川」で、」という資料もあるように、

吉田川があって、そこに新吉田川が繋がった訳ですが

土手の部分が、長者町にあたります。

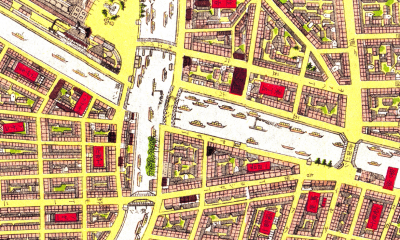

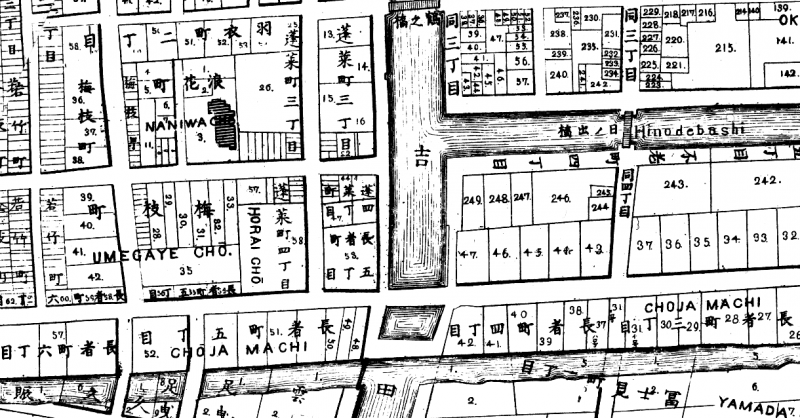

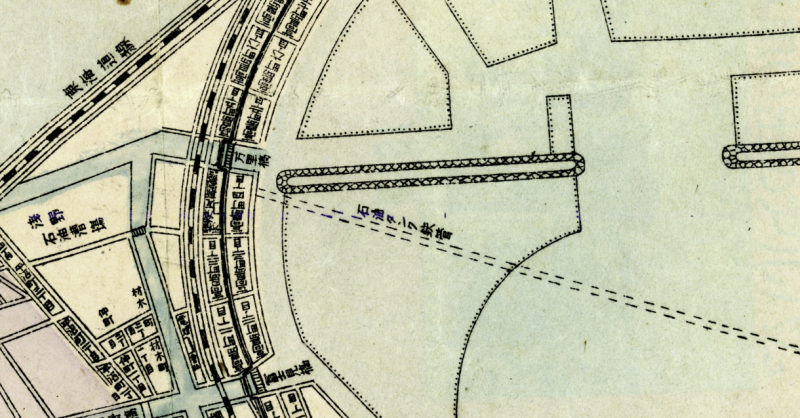

下記は明治14年測量の横浜を細かく描いた地図です。

明治14年測量図より

明治14年測量図より

地図では石川町車橋から野毛側長者橋に続く「長者町四丁目」と「長者町五丁目」が途中堤で繋がっていることがわかります。

長者町は関内外の数ある町内の中で<珍しい町域>を持っています。

長者町は吉田新田域を唯一横断している<町>です。

その距離約1kmで『横浜沿革誌』によれば1870年(明治3年)6月頃に長者町の地名が付けられたとあります。

この長者町のど真ん中が「千秋橋」にあたりますが、

そもそも橋では無かったようです。

もう一つの地図も紹介します。

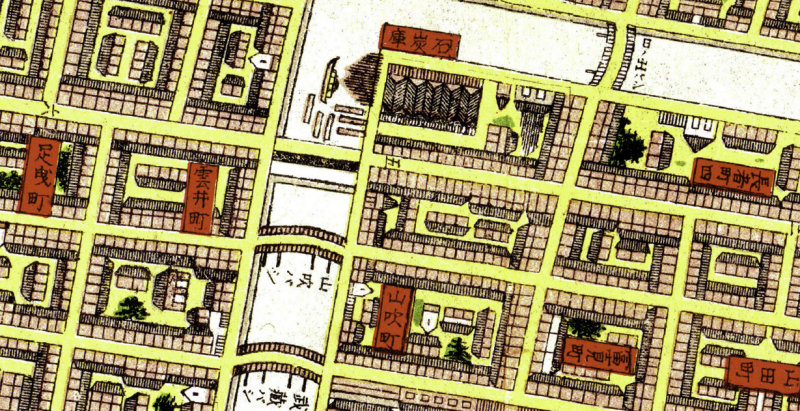

明治25年横浜真景一覧図絵

明治25年横浜真景一覧図絵

明治25年に描かれた「横浜真景一覧図絵」のクローズアップです。

この地図にも「千秋橋」は無く、堤が示されています。

長者町が繋がっていることと、この地図から

明治初期の一定期間ここには橋が無く、陸続きだったことがわかります。

その後、運河整備のために下流の「吉田川」

堤を挟んで上流の「新吉田川」がつながり、

そこに架かった橋が「千秋橋」ということになります。

取り合えず 手元の資料だけでの推理ですのでご了承下さい。

※吉田町は1862年(元治元年)に、元町とともに関外で初めてできた街である

『吉田町の研究』p11。

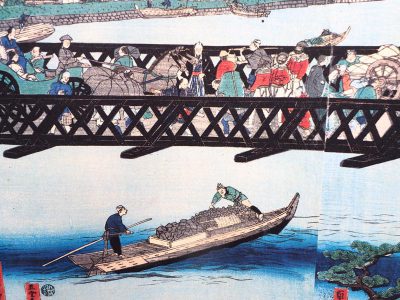

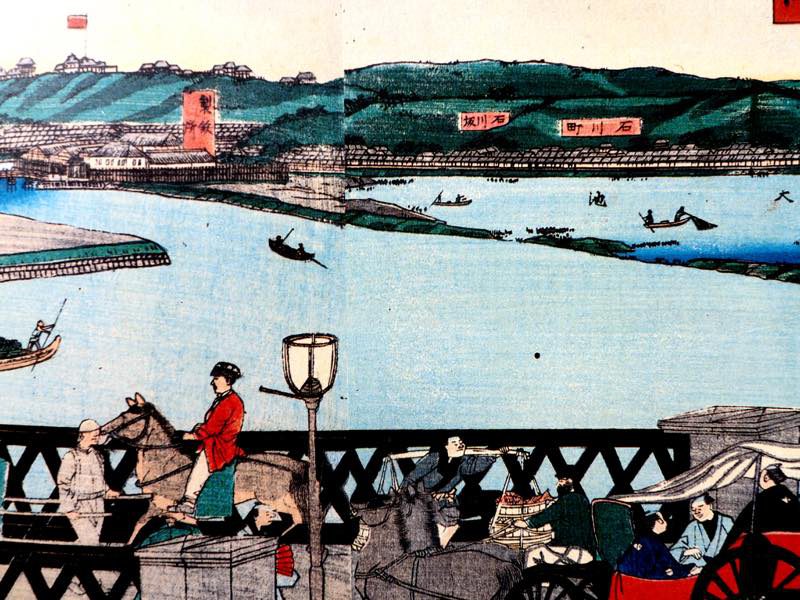

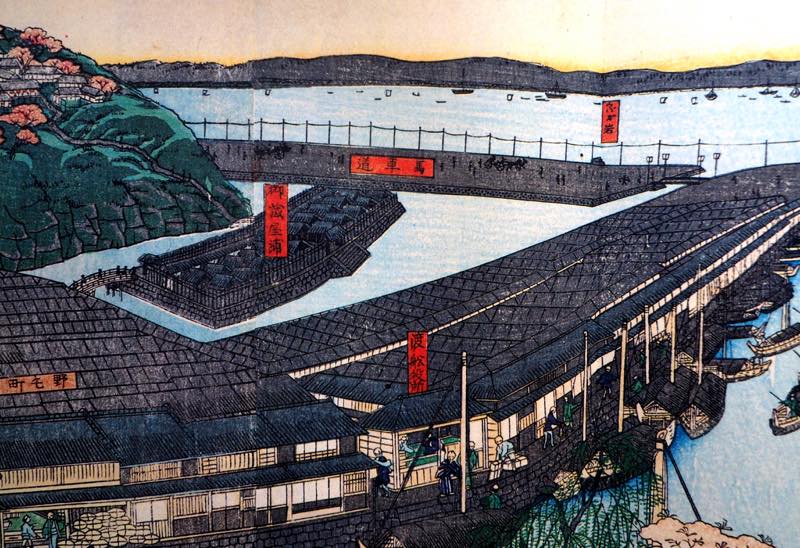

第949話【横浜絵】五雲亭貞秀「横浜鉄橋之図」2

前回、

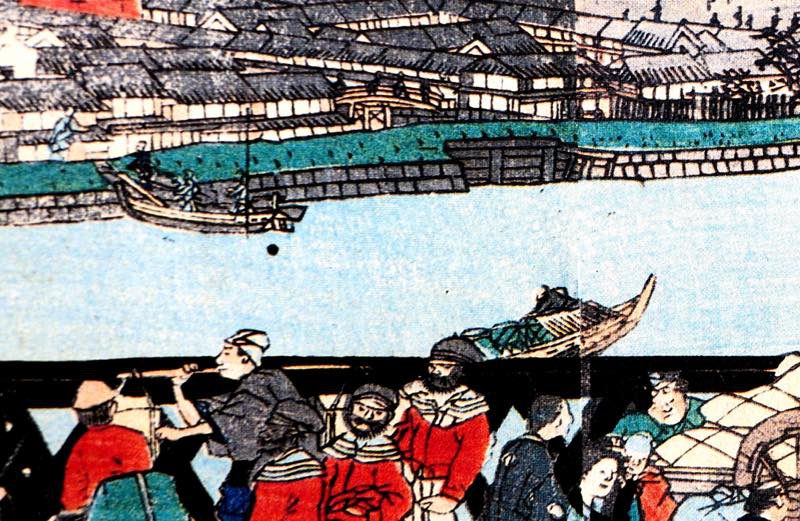

五雲亭貞秀が描いた代表作の一つ「横浜鉄橋之図」から野毛近辺をクローズアップして風景を読み解いてみました。 今回も引き続き、「横浜鉄橋之図」鉄の橋の下を通過する荷物満載の船と横浜製鉄所、魚市場あたりを眺めてみることにします。

今回も引き続き、「横浜鉄橋之図」鉄の橋の下を通過する荷物満載の船と横浜製鉄所、魚市場あたりを眺めてみることにします。

横浜が開港して、外国人の居留地と日本人街が形成されます。治水以上の理由と居留地を出島化する目的で中村川から湾に向けてまっすぐ「堀川」が掘削されます。

四方を囲まれた「開港場」は、幾つかの橋で結ばれます。その代表となったのが、「横浜鉄橋之図」に描かれた鉄の橋「吉田橋」です。

開港時に突貫工事で東海道筋「芝生村」から帷子川河口を越え野毛坂を越え野毛村、子之神社脇を抜けて大岡川に架かる「野毛橋」を渡り吉田町に至り、関内と呼ばれた開港場への橋が「吉田橋」です。開港時に架けられたこの橋は1869年(明治2年)10月に灯台技師R・H・ブラントンの設計によって鉄の橋に生まれ変わり、関内外の名所となります。

この吉田橋は日本初の長さ24m、幅6mの無橋脚鉄製トラス橋でした。一時期日本初の鉄の橋と表現されましたが現在は長崎に次ぐ二番目の橋となっています。

構造としては初の下路ダブルワーレントラス桁となっています。

【横浜の橋】№3 横浜を語るなら吉田橋を知れ

(水運船)

「横浜鉄橋」の下を一隻の水運船が通過しようとしています。 吉田橋の下を通り、何か石のような荷物を積み石川町方面に船を進めていますが、積荷はなんでしょうか?

吉田橋の下を通り、何か石のような荷物を積み石川町方面に船を進めていますが、積荷はなんでしょうか?

石?

この船が進む先には、横浜製鉄所がありますから、推測ですが「木炭」か「石炭」だと想像します。幕末には石炭がすでに生産されていますので、横浜港に係留された船から運び出されたものかもしれません。

木炭、鉄鉱石かもしれません。原材料が川を使って運ばれている興味深い光景です。

<横浜製鉄所>

No.108 4月17日 活きる鉄の永い物語

(橋上の人々)

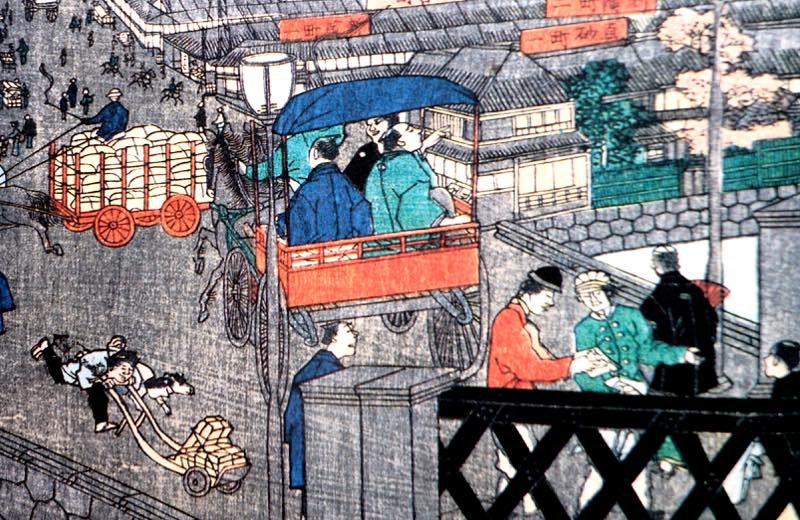

吉田橋の袂から橋上まで様々な人々が描かれています。

第948話【横浜絵】五雲亭貞秀「横浜鉄橋之図」

・横浜絵の誕生

開港後、初代イギリス公使オールコック(Rutherford Alcock)が「人の住まぬ湾のはしの沼沢から、魔法使いの杖によって、日本人商人たちが住む雑踏する街ができた」「魔法使いの杖 の一振りによって茸の生えた一寒村が一瞬にして国際港と化してしまった」

と表現した横浜は徳川幕府末期に花開いた<経済・外交特区>として誕生しました。

横浜開港の表現を”一寒村”とする<元凶>の一人がcolonialismの真っ只中に生きたオールコックですが、確かに居留地には外国人が次々と移り住み、多くの商館やホテルといった洋館が日本人の手によって建てられていきます。

この時の様子が克明に描かれたのが「横浜絵」です。この横浜絵は当時を知る資料価値としても注目されています。

・横浜浮世絵

No.401 短くも美しく

外国人の風俗をモチーフとして制作され短期間に売り出された横浜浮世絵(横浜絵)はおよそ八百数十点にも及びます。

中でも私は五雲亭貞秀 作「横浜鉄橋之図」が好きです。

■五雲亭貞秀「横浜鉄橋之図」(大判横6枚)

横浜絵の第一人者である五雲亭貞秀は精密で鳥瞰式の一覧図を多く描いています。下総国布佐(現千葉県我孫子市)に生まれた貞秀は初代歌川国貞の門人として錦絵を学び五雲亭、玉蘭斎の画号で多数の作品を残しました。

「貞秀の作品は他の作者にくらべて写実的であるといわれ、歴史資料としての価値も高いといわれています。(開港資料館)」

この「横浜鉄橋之図」は横浜開港のシンボルの一つで1869年(明治2年)に燈台技師ブラントンの設計によって完成した「鉄橋」と呼ばれた吉田橋を描いたものです。

この作品は翌年の明治に入って間もない1870年(明治3年)に描かれました。

開港から11年目という短時間にこれだけ整った風景が誕生し維持された当時の人々の英知に感動すら覚えます。

■甍の波

五雲亭貞秀の洋館の描写も秀逸ですが

私は日本人街の描写が好きです。珍しい洋館やメインモチーフの「鉄橋」はデフォルメしたとしても、見慣れた日本人の住宅風景は素直に描写していると感じます。

「野毛橋(都橋)」は前回のブログで紹介しました。

第947話【横浜の橋】リユース都橋(みやこばし)

開港時に突貫工事で完成した「横浜道」で一躍脚光を浴びた野毛橋は関内外発展により架替てその名を「都橋」と改名します。

木製の太鼓橋だった明治3年「野毛橋」の様子をこの横浜絵で知ることができます。

今回、

この作品を拡大してそこに描かれた当時の風景を少し読み解いてみたいと思います。

気になった「野毛橋」あたりをクローズアップしてみました。

・吉田橋と野毛あたり

吉田町と野毛橋の付近の絵図には

太鼓橋を渡る二頭だての馬車と

すれ違う人力車

魚を天秤棒で運ぶ魚屋らしい姿が描かれています。

吉田町の通りには

女性と子供が不思議な乗り物に載ってる姿が描かれています。

「駕籠」の一種でしょうか、運び辛そうです。

後ろからは馬上のお付きが従っているようにも見えます。そのすぐ横に洋犬が一匹描かれていますが、この一行が連れている犬と思われます。

また

この様子を二階から興味深く眺めている物見遊山風の人物も描かれています。

もう少し引いて見てみます。

野毛橋より下流左岸には米が積まれている店舗とさらに下流には「渡船役所」が描かれています。川沿いに柳や松、桜の木樹があり、荷物を積んだ船が何艘か見えます。大岡川を使った水運の賑わいが感じられます。一方 野毛橋を越え野毛の町に入ると子ノ神社の鳥居があり神社を回り込むように道が野毛山の方向に向かっています。

野毛橋より下流左岸には米が積まれている店舗とさらに下流には「渡船役所」が描かれています。川沿いに柳や松、桜の木樹があり、荷物を積んだ船が何艘か見えます。大岡川を使った水運の賑わいが感じられます。一方 野毛橋を越え野毛の町に入ると子ノ神社の鳥居があり神社を回り込むように道が野毛山の方向に向かっています。

他の資料からも「野毛橋(都橋)」を見てみましょう。

鉄道敷地埋立前夜

この「横浜鉄橋之図」の野毛浦近辺に戻ります。ここは明治4年に始まるまさに横浜駅開業前夜の風景です。

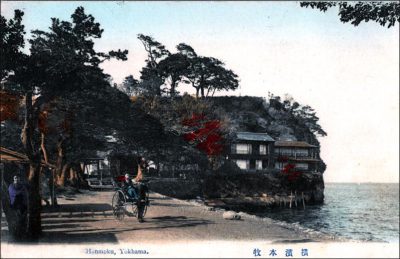

「馬車道」「姥が岩」の文字も読むことができます。

鉄道前夜、鉄の橋近辺の読み解きは別の機会に譲ることにしましょう。

第947話【横浜の橋】リユース都橋(みやこばし)

※なんとサボりにサボって2018年初ブログです。まずは慣らし運転で。

大岡川の橋を良く渡ります。

中でも「都橋」を渡ることが一番多く、好きな橋でもあります。橋には<蒲の穂>をモチーフにしたレリーフが飾られています。親柱の電灯にも重厚感があります。時折カモメが止まっている風景は港街を感じさせます。

「都橋」これまでもこのブログで何回か書いています。まずはこれらをちょっとまとめてみました。

No.425 川の交差点、都橋界隈

都橋は鉄道が初めて開通した1872年(明治5年)に「野毛橋」から改名した橋です。

野毛橋は幕末に「横濱道」が突貫工事で開通したことによって一躍重要な橋となりました。

「野毛町一丁目往還北側茅屋を毀ち、道路を改修し、野毛橋を毀ち、更に北方へ凡そ三間位置を換へ、橋台を築造し、無杭木橋に改造し、都橋と改称す同月野毛橋の古材を太田村に移し、以て栄橋を架す。」

埋立と護岸整備が進み、

幕末期に架けられた野毛橋の位置より三間(約5m)上流に都橋が架替えられます。当時の絵地図から類推すると、当初は子の神社脇を通り野毛橋へと繋がっていた<横浜道>が整備され道筋変更に伴い橋の位置も変わったようです。

(再生)

野毛橋の部材を再活用し上流の栄橋を架けたとあります。

リユースですね。

1882年(明治15年)に都橋は木橋から鉄橋に代わり、関東大震災で被災、しばらく暫定の木橋が架けられていましたが、1928年(昭和3年)7月に震災復興橋として生まれ変わります。この時に中村川に架かっていた「共進橋」の親柱を再活用され完成しました。 橋梁部材は、江戸期<木製の時代>から今日の鉄骨の時代まで時折条件次第で再利用されてきました。大岡川下流域では、西之橋が浦舟水道橋として再生されました。

橋梁部材は、江戸期<木製の時代>から今日の鉄骨の時代まで時折条件次第で再利用されてきました。大岡川下流域では、西之橋が浦舟水道橋として再生されました。 新山下の「霞橋」も部分的リユースです。

新山下の「霞橋」も部分的リユースです。

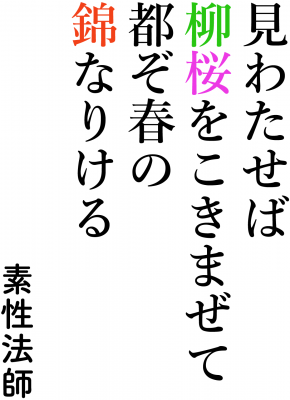

(都ぞ春)

都橋の「都」は、9世紀後半に古今和歌集で素性法師が詠んだ「見わたせば柳桜をこきまぜて都ぞ春の錦なりける」に因んでいます。 すでに大岡川本支流に架かっていた「柳橋」「櫻橋」を元に鉄道用地埋立で作られた櫻木川(櫻川)に架かる「錦橋」と共にこの句が当てられたと思われます。

すでに大岡川本支流に架かっていた「柳橋」「櫻橋」を元に鉄道用地埋立で作られた櫻木川(櫻川)に架かる「錦橋」と共にこの句が当てられたと思われます。

第885話【横浜の橋】都ぞ春

第943話【今無い風景を読む】汽車道と北仲通の壁模様

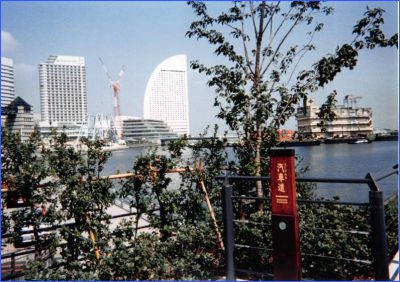

1997年(平成9年)に開通した汽車道(開港の道)を渡る折、

桜木町駅から日本丸の脇に立つと、いつも気なる風景がありました。

帝蚕倉庫の壁に設置されていた「Panasonic」の光学ディスクをモチーフにした広告です。

それ以上にこの壁に這うツタの葉が描く<模様>に釘付けとなったことを記憶しています。

それ以上にこの壁に這うツタの葉が描く<模様>に釘付けとなったことを記憶しています。

この風景、一服の絵画に見えませんか?

この風景、一服の絵画に見えませんか?

森の中に一軒の家が建ち、冬には枯れ、秋には色づき四季の変化もありました。

私が汽車道を良く渡るようになったのは2000年頃からです。それから17年、汽車道の木々も成長し、何と言っても周辺の景色が大きく変わっていきました。

汽車道、運河パーク内を通るこの道はその名の通り、明治以来汽車が通る鉄道線でした。1989年(平成元年)に横浜博覧会で使用されたのを最後に廃線となり、閉鎖されていましたが、再整備が決まり山手まで繋がる<開港の道>の入口です。 この道は

この道は

桜木町から明治期に整備された「新港埠頭」現在の象の鼻パーク、大さん橋、山下公園、そして山手ふらんす山を経由する遊歩道です。

撮影の頃、新港埠頭近辺には大きな商業施設、横浜ワールドポーターズがありませんので、1990年代の風景です。

1980年代、1990年代、2000年代、2010年代

1980年代、1990年代、2000年代、2010年代

このエリアは 10年単位で大きく変貌してきました。

横浜市内で今、

最も変化し続けている空間といえるでしょう。

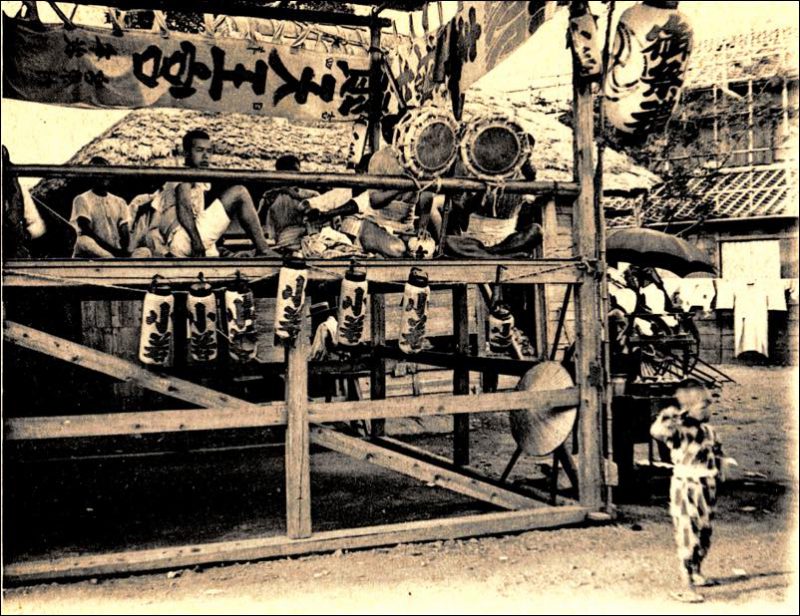

第932話 【祭りの風景】牛頭天王

祭りの風景画像を読み解いてみます。

祭りの準備なのか、祭りの後の一休みなのか?

この風景は

1905年(明治38年)ごろ使用された絵葉書の画像部分です。

幟(のぼり)には「奉献 牛頭天王宮 本牧宮原」とあります。

年号も書かれていますが、<四年>の文字が読めますので、明治34年の画像でしょうか?

はっきり読み取れません。

恐らく、地名は横浜市中区に位置する「本牧宮原」のことだろうと思われます。

牛頭天王は「ごずてんのう」と読み、釈迦の生誕地に因む祇園精舎の守護神のことだそうです。現在の「八坂神社」にあたる「感神院祇園社」から勧請されて全国の祇園社、天王社で祀られ現在に至るようです。

では 本牧宮原に 牛頭天王宮を祀る神社があるのか?あったのか?

1909年(明治42年)開港五十年の年に、

本牧台の八王子神社(祭神:大山津見命)

宮原の八坂神社(祭神:建速須佐之男命)

間門の浅間神社(祭神:木花咲耶姫)を

「本牧十二天」に合祀しているという資料があり、恐らくこの「宮原八坂神社」の例祭のときに撮られた写真だろうと推理しました。 何故、周辺の神社が一つにまとめられたのか?理由は判りませんが、本牧地域が個々の<字(あざ)>から広域化してまとまろうとした試みかもしれません。

何故、周辺の神社が一つにまとめられたのか?理由は判りませんが、本牧地域が個々の<字(あざ)>から広域化してまとまろうとした試みかもしれません。

明治十四年の迅速図を基に 宮原 八坂神社を探してみました。

宮原に近いところに<神社>記号がありましたので ここが「八坂神社」ではないのか?と地図にマークしてみました。

2017年11月アップ。さらに分かり次第アップします。

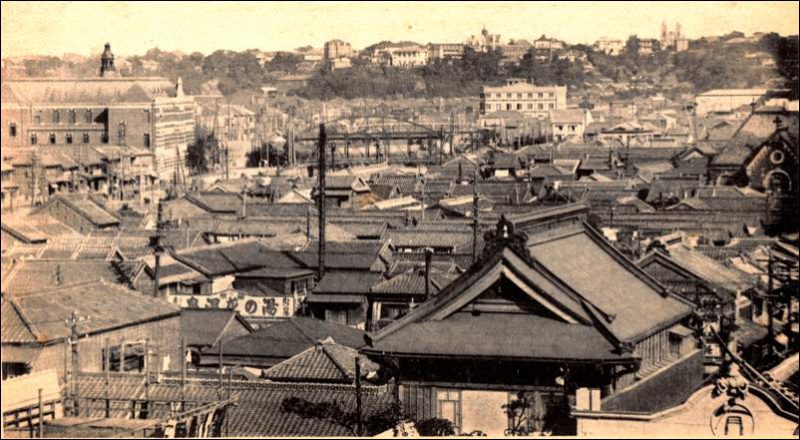

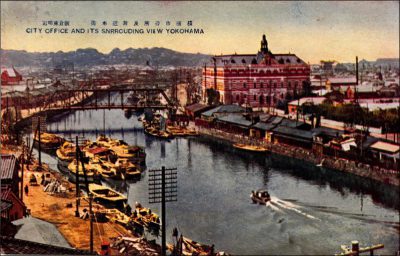

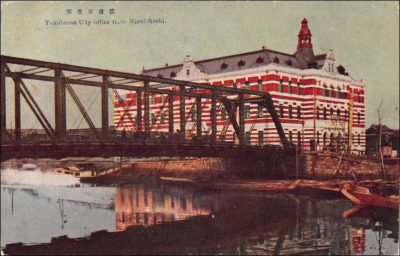

第931話【横浜の風景】伊勢佐木から山手

この画像は、伊勢佐木から山手方向を撮影したものです。

この画像は、伊勢佐木から山手方向を撮影したものです。

撮影時期を推理してみます。

風景の左に横浜市役所が見えます。

歴代の歴史から画像にある市役所は

二代目市庁舎(1911年~1923年)と思われます。

(三つの橋)

市役所の横を流れる派大岡川に架かる

トラス橋の「港橋」と

アーチ橋の「花園橋」、

桁(ガーター)橋の「吉浜橋」が見えます。

代表的橋の構造が三種類見える風景も中々ありませんね。

ちょっと見えにくいですが。

山手の建造物群はまだ本腰をいれて時代別の整理をしていません。いずれやらなければならない課題の一つです。

もう一つ大きなヒントが写っています。

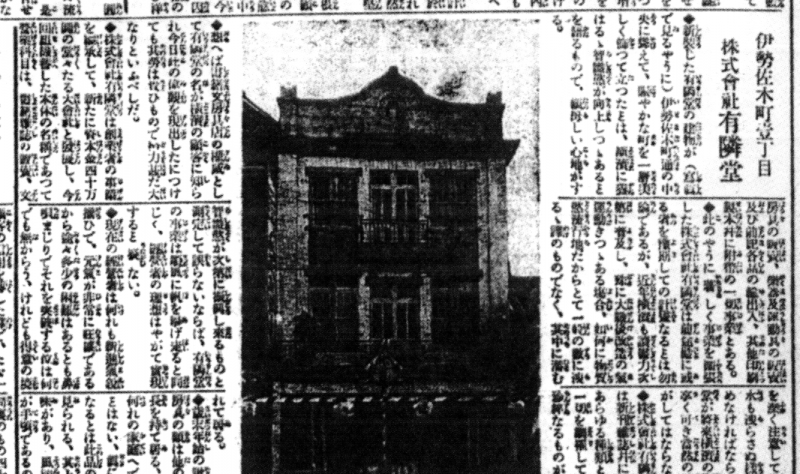

画像の下ギリギリに有隣堂のロゴ看板が見えます。

伊勢佐木にある老舗書店有隣堂本店は「第四有隣堂」として1909年(明治42年)12月13日に創業します。

No.348 12月13日(木)いっさつの本があれば

創業時は木造2階建ての店舗で、

1920年(大正9年)に株式会社となり、これをキッカケに間口5間・奥行15間の3階建店舗を新築します。

ここに写っている社屋は 2階建てなのか三階建てなのか?

このロゴは何時から使われているのか?

このあたりが判ればもう少し絞り込みができるかもしれません。

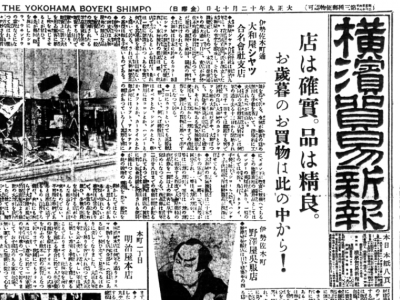

当時の横浜情報として「横濱貿易新報」の大正9年12月17日付け記事に

歳末お歳暮特集が組まれていて、市内のお店紹介記事が掲載されています。

ここに大正9年に完成した有隣堂の紹介記事が写真入りで紹介されていました。

写真外観を確認すると、(画像では見難い)風景写真に写り込んでいる有隣堂と同じだろうと判断できます。

写真外観を確認すると、(画像では見難い)風景写真に写り込んでいる有隣堂と同じだろうと判断できます。

この風景写真は1920年(大正9年)12月から

1923年(大正12年)8月までの間に撮影されたものだろうと思われます。

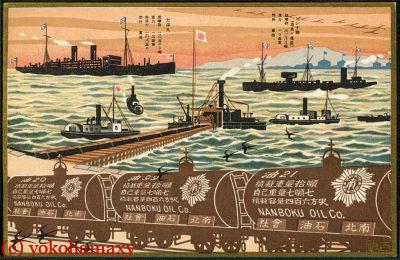

第930話石油を巡る点と線

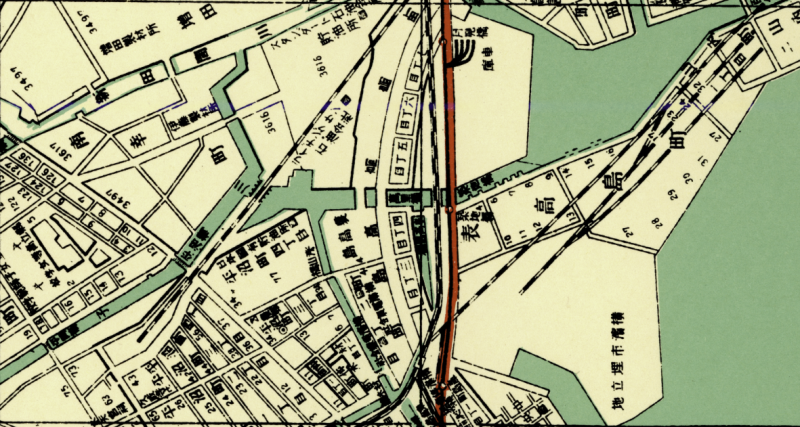

帷子川河口域を調べている過程で、明治38年発行の地図を改めて見直していたらそれまで全く意識していなかった情報が目に飛び込んできました。

万里橋近くから「石油タンク鉄管」が海にまっすぐ伸びています。

万里橋近くから「石油タンク鉄管」が海にまっすぐ伸びています。明治38年の時点で、破線なので予定線かもしれませんが、横浜港内に石油パイプラインがあった?ことを再確認した次第です。

このパイプの使用者は?周辺を確認してみると高島嘉右衛門が造成した鉄道道にあたる「高島町四丁目」に「横浜瓦斯製造所」がありその奥には現在の平沼一丁目に「浅野石油槽場」が記載されています。

この場所は、戦前いち早くメジャー二社の石油会社が進出しましたが、浅野グループがいち早くこのあたりに石油関連施設を設置していたようです。資料を探してみたところ、

1892年(明治25年)

11月浅野総一郎、浅野石油部を設置、ロシア石油販売を開始

帷子川河口域の歴史を石油。製造業関係を中心に調べてみました。

1893年(明治26年)

5月ニューヨーク・スタンダード石油、横浜に日本支店を開設

10月浅野総一郎、横浜に油槽所完成 【関連年表】を作りました。

1884年(明治17年)

山田与七、高島町に山田電線製造所を創業

→「山田電線製造所」が後の古河電工、横浜ゴムとなっていきます。

1888年(明治21年)

6月19日 横浜のジャーデン・マセソン商会、ロシア灯油を初輸入

山田又七、山本油坑舎を設立、新潟県東山油田浦瀬で試掘

高島町遊郭が真金町、永楽町へ。

→「山田電線製造所」の山田与七と日本の石油パイオニアである山田又七は名前が似ていますが、接点は見当たりません。

1889年(明治22年)

4月16日東京ー浜松間開通

6月16日横須賀線開業

7月1日東京ー神戸全通。

小倉常吉は後に小倉石油となる小倉油店を開業。

1891年(明治24年)

横浜船渠工場操業開始。

浅野総一郎、サミュエル商会とロシア灯油の販売契約締結

1892年(明治25年)

6月山田又七ら、石油会社を設立(宝田石油の前身、新潟県古志郡比礼で試掘)

11月浅野総一郎、浅野石油部を設置、ロシア石油販売を開始

1893年(明治26年)

山田又七、「宝田石油株式会社」設立(新潟県長岡:東山油田)。翌年から米国製掘削機を用いて機械掘り採油を開始.。後に他社を次々と買収して日本石油会社と並ぶ本邦二大石油会社のひとつとなる。

5月ニューヨーク・スタンダード石油、横浜に日本支店を開設

10月浅野総一郎、横浜に油槽所完成

1894年(明治27年)

3月21日ニューヨーク・スタンダード(ソコニー)、横浜に支店を開設。

8月日清戦争勃発(〜28年)

12月東海道、軍用線3.5km(神奈川〜保土ケ谷)ショートカット線開通。

1895年(明治28年)

内海(通称・平沼)の埋立開始。

1896年(明治29年)

山田電線製造所、横浜電線株式会社とし平沼に工場を建てる。

No.127 5月6日 あるガーナ人を日本に誘った横浜の発明王

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=488

帷子川、大岡川流域に染物工場、ハンカチのふちどり工場発展、製糸工場群生。

6月29日西平沼町に横浜電線製造KK設立。

1897年(明治30年)

サミュエルは横濱元町に「シェル運輸交易会社」を設立。

湘南海岸で自ら「貝(シェル)」を拾った日々の原点に戻って、「シェル」と称したという。

1898年(明治31年)

浅野石油部、日本初の鉄製タンク車で石油輸送

1899年(明治32年)

平沼短縮線を一般客線とする。

1900年(明治33年)

4月11日日本のサミュエル商会は、石油部門を分離独立することとし、

横浜に「ライジングサン石油株式会社」を設立(資本金25万円 本店・横浜市山下町)。

1901年(明治34年)

平沼駅開業。

2月ロシアに宣戦布告(日露戦争勃発)

1905年(明治38年)

7月19日平沼亮三の母千代子、出征兵士の歓送でホームと列車の間に落ち死亡。

9月大倉喜八郎・浅野総一郎ら、南北石油を設立。

12月京浜電気鉄道 川ー神奈川開通。

1907年(明治40年)

4月国産ガソリン自動車第1号製作(タクリー号)

第923話【横浜絵葉書】鉄桟橋の群衆2

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=10924

1908年(明治41年) 5月南北石油、保土ヶ谷製油所完成。9月には宝田石油が南北石油を合併。

スタンダード石油と三明商店の間に初めて代理店契約が結ばれた。(小嶌 正稔)

その後、全国の商店と代理店契約を結んでいく。東京神田美土代町大家商店。神戸松村石油。

南北石油(株)保土ヶ谷製油所(神奈川県・保土ヶ谷、原油処理能力3,000バレル/日)がカリフォルニア原油を初輸入。

麒麟麦酒創業。

1908年(明治41年) 平沼の漁民、原油もれに抗議。

1914年(大正3年) 埋立完成、南幸町・北幸町と命名される。

1917年(大正6年) 日本は世界第8位の石油産出国という統計が発表される

1922年(大正11年) 小倉、横浜に原油貯油所完成。

1924年(大正13年) 日本石油、鶴見製油所(神奈川県橘樹郡安善町)を建設。

1925年(大正14年) 2月資本金400万円で「日本フォード社」が横浜市緑町4番地に設立 3月3日アジア初の「日本フォード」製造工場が横浜市神奈川区子安に開設。 http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=6947http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=7846

1927年(昭和2年) 日本ゼネラルモータース設立 以上大正時代までの関連年表を整理しただけで、 横浜と石油の関係が浮かび上がってきました。