ホーム » 2013 (ページ 11)

年別アーカイブ: 2013

お詫び

一昨日、カレンダーでは6月16日に

購入した 500G のハードディスクで

一杯になりつつある 前のHDD を抜本的に整理し

一部 ポータブルで持ち歩こうと画策したのですが、

ファイルを 移行して(ここでBKしておくべきだった)

最後に きれいになった 1Tの HDDにコピーしようと思っていたら

新品のHDDが 認識しなくなった!

どうやら 物理的故障ではなく 論理的故障というものらしい?

ここには このブログネタに関する ほとんどのデータが集約されている

というのに。

悔しいです。なんなんだこのポータブル HDDは。

修復に出すことにしました。

ということで

「横浜のかわとみちの物語」はちょっと順延します。

代りに 違うネタを 昨日今日で仕入れましたので

明日から 始めます。

バックアップは 必須です。油断大敵です。

No.450 【横浜かわとみちの物語】プロローグ

人は道でつながり

道は人をいざなう

彼方と此処をつなぐ「みち」には

道、路、径、途 と幾つか表現がありそれぞれに味わいがあります。

横浜の「みち」を歩いてみました。

「みち」の無い街はありません。

暮らしにつながる無数の「みち」の中でも

名称がついている道も多くあります。

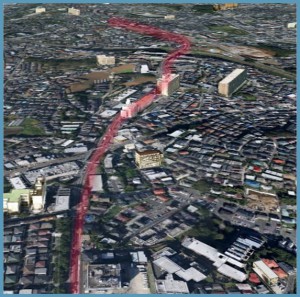

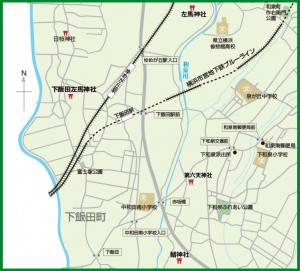

ざくっと 横浜の“歴史みち”を図式化してみました。

江戸時代に整備された東海道を軸に

多くの道が枝葉のように分かれています。

上記図の他にも「馬車道」「水道道」「鎌倉街道」「根岸疎開道路」「ガス山通」「海軍道路」「〜せせらぎ緑道」「三十六米道路」「浜銀通」「音楽通」…

数多くの愛称のある道が点在しています。

(歴史道を簡単に紹介しましょう)

■現在国道246号線となっている

矢倉沢往還(やぐらざわおうかん)は、

古代の「足柄道」を江戸時代に東海道の脇街道(バイパス?)として整備した街道です。

別称 大山街道です。(複数ありますので注意)

江戸時代に始まった“観光”=講ルートでもありました。

残念ながら古道の面影は殆どありません。

■中原街道(なかはらかいどう)は

江戸虎ノ門(現在の東京都港区虎ノ門)から平塚中原(現在の神奈川県平塚市御殿)をつなぐ脇街道です。

中原の名は、終着点の神奈川県平塚市御殿の地名に残る徳川将軍家別荘「中原御殿」からきています。

■東海道(とうかいどう)

江戸時代の主要陸上交通路として整備された五街道の一つです。

日光街道・奥州街道 ・中山道・甲州街道

東海道五十三次(とうかいどうごじゅうさんつぎ)は

浮世絵や和歌・俳句の題材に用いられ“観光街道”でもありました。

産業街道としては“中山道”が主要道として活用されました。

■八王子道(はちおうじどう)

神奈川宿から延びる「絹の道」の一つです。

現在の国道16号線が最も重なる道筋です。

■神奈川道(かながわみち)

長津田から恩田川沿いを通り、

東海道神奈川宿に向かう道を「神奈川道」と呼びました。

古くは“鎌倉街道”の一つとして、開港後は“絹の道”として栄えました。

※神奈川道も一つではなく幾つか「神奈川道」があったようです。

泉区にも大和市の上和田から“鎌倉上の道”に合流する年貢を運んだ道を

「神奈川道」と呼びました。

■金沢道(かなざわみち)

程ヶ谷宿(現 保土ケ谷)から金沢の六浦陣屋まで上大岡、能見堂跡、金沢文庫と続く道です。

平安時代から使われた「道」で、鎌倉時代に整備されました。

■相州道(そうしゅうみち)

程ヶ谷宿(現 保土ケ谷)から、桜ヶ丘の尾根筋を通り

二俣川を経て厚木の方へ通じる道です。

※相州道は神奈川宿から

■稲毛道(いなげみち)

神奈川宿から鶴見川の大綱橋で渡るまで、東急東横線と並走し溝の口で矢倉沢往還につながります。

歴史街道歩きルートとしては、横浜市内で最も“魅惑的”な道の一つです。

■横浜道(よこはまみち)

幕末横浜開港にともない、

東海道と横浜港を結ぶために現在の横浜市西区浅間下から中区吉田町間に造られた街道です。開港前はかなり不便なエリアだった「横浜村」と「東海道芝生村」を三ヶ月の突貫工事で開通させたかなり強引な“道”です。

開港前日にやっと開通したという逸話が残っています。

現在は全く当時を偲ぶ面影はありませんが、明治期に築かれた石積みの壁が残っています。

かなりドラマチックな「道」であったと想像できます。

次回以降、横浜の「みち」

そして横浜の「かわ」について

小さな物語を紹介していきます。

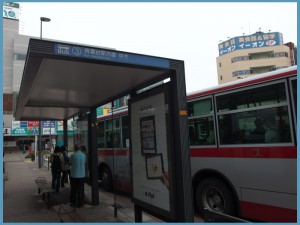

【バス旅】横浜18区路線バスの旅(日曜版)

横浜18区路線バスの旅第二弾!【北回り編】<追記版>

「路線バスを使い横浜18区を走り抜ける」日曜版(休日ダイヤ)

さらに短縮コースも探しました。

|

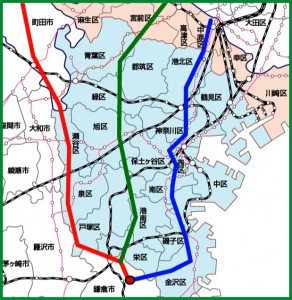

| 緑ラインが今回の修正ルート |

(前回)No.449 横浜18区路線バスの旅

前回は平日実験的にチャレンジしました。

今回は、さらに距離と時間を短縮しました。

また「休日ダイヤ」でチャレンジしてみました。

このチャレンジは

一般的な バス遊びとしてはハードすぎますが、

バスを気軽に使って市内ツアーをする際の課題が明確になったツアーでした。

(課題点)

バスは現状“地元の人が良く判っていること”を前提にしています。

同名のバス停が離れて設置されていることもあり

<バス停探し>に苦労しました。

全く初めて【それぞれの】地域路線バスを利用する人にとって

バスは まだまだハードルが高いかも知れません。

■料金設定

[区間均一]と[距離別]

市内の多くが210円均一(前乗り前払い中降り)

■乗車方法

[前乗り前払い]と[中乗り前払い]

●バス停が判りにくい場所が かなりありました。

特に<交差点>でのバス停は 位置が探しにくい。

→これに関しては バス亭設置の限界もありますが

乗りにくい、戸惑いました。

同じ名前のバス停が路線毎に別な場所に設置されているケースがまだ残っています。

●それぞれの駅前のバスロータリーにあるバス乗り場案内板のデザイン(フォーム)

キャッチサインに工夫が欲しい

→案内板に【バスインフォ】の統一サインかなにかできませんかね!

●時々 車内(バス停案内)放送にポカがあった!!

実際運行と案内放送がズレたケースが数回、

窓外を確認していないと降り損ねる可能性がありました。

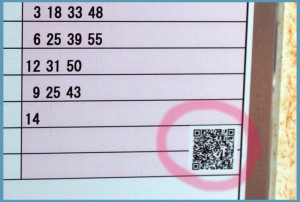

事前にスマホ等で時刻表をダウンロードしておくと便利ですが、

市営バスは 停留所にバス時刻表をダウンロードできるQRコードが付いています。これで、休憩のタイミング等を図れたので行動がぐっと気楽になりました。

横浜18区路線バスの旅(日曜版)記録

以下のデータは2015年(平成27年)9月30日時点です。

【北回り】

■①横浜駅西口6:56発38系統 鶴見駅西口行き

通過区[西区][神奈川区][鶴見区]

内路(うつろ)7:22着

■②内路(うつろ)7:36発41系統 川向町折返場行き

通過区[港北区][都筑区]

東方町8:02着

■③東方町8:18発41系統 中山駅北口行き

通過区[緑区]

中山駅北口8:41着(トイレ)

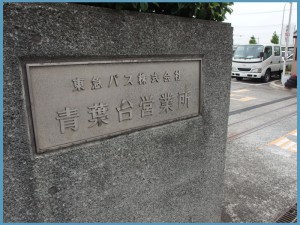

■④中山駅北口8:53発90系統 青葉台駅行き

通過区[青葉区]

青葉台営業所前9:02着

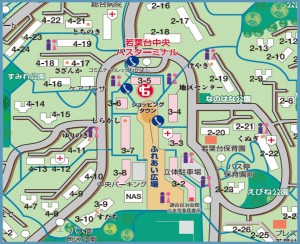

■⑤青葉台営業所前9:10発65系統 若葉台中央行き

通過区[旭区]

若葉台近隣公園前9:25着

■⑥若葉台近隣公園前9:32発相鉄バス三ツ境駅

通過区[瀬谷区]

三ツ境駅北口9:50着

■⑦三ツ境駅10:00発戸17系統 戸塚駅東口行き

通過区[泉区][戸塚区]

戸塚駅東口10:45頃着

■⑧戸塚駅東口11:07発江ノ電バス 見晴橋行き

通過区[栄区]

見晴橋11:25着

(徒歩400m)

■⑨小菅ケ谷橋11:31発神奈中138系統港南台駅前行き

通過区[港南区]

横浜女子短期大学前11:45着

(昼食)

■⑩横浜女子短期大学前12:19発45系統洋光台駅前行き

通過区 [磯子区]

南公園前 12:28着

■⑪南公園前 12:44発107系統さわの里小学校行き

通過区[磯子区]

随縁寺前12:52着

(徒歩200m)

■⑫京急富岡住宅西口13:20発京急富岡駅行き

通過区[金沢区]

京急富岡駅13:33着

(徒歩)駅またぎ

■⑬富岡13:44発京急4系統磯子行き

通過区[金沢区][磯子区]

磯子車庫前13:58着

■⑭磯子車庫前14:05発市営113系統桜木町駅前行き

通過区[磯子区]

滝頭14:18着

■⑮滝頭14:38発市営68系統横浜駅西口行き

通過区[中区][南区]

浅間下15:08着

■⑯浅間下15:14発市営87系統横浜駅西口行き

通過区[保土ケ谷区]※

横浜駅西口15:41着

全行程 1,950円(市営一日乗車券使用)

16路線 9時間 昼食時間約35分

ポイント:保土ケ谷区をどのタイミングで通過するか?

三沢上町交差点は[保土ケ谷区]

今回、日曜ダイヤの関係で最終ルートに組み込みました。

その後大きくダイヤ改正が行われていますので、再挑戦してみます。

さらには【南回り】ルートにも。南回りはザクッと時刻表を見た感じ、かなり苦戦しそうです。ではまた。

No.449 横浜18区路線バスの旅

【チャレンジ18区】

路線バスを使い 横浜18区を走り抜ける

| 踏破マップ |

【ルール】

①移動には必ず路線バスを使うこと。

②一筆書きであること。(同じ路線は使用しない)

③300m程度の徒歩移動は可(駅の反対側への移動等)

④最短を目指すこと。

(スタート)

桜木町駅[中区]8系統 6:33発

横浜駅改札口前[西区]

横浜駅西口 59系統 6:50発

[神奈川区][鶴見区※注①][港北区]

※注①

一瞬鶴見区を通過するルートを選びました。

この一瞬通過ルートはこのゲームのポイントに

なりますが、下調べ不足でした。

この59系統は、綱島街道尾根ルート系です。

浦島から菊名まで分水嶺を走ります。

港北区総合庁舎前 7:25着 7:26発

[都筑区]

途中 工業地帯「新羽」エリアを通るルートなので

8時出社系の企業が多く、めちゃ混みでした。

外国人も多かったです。

東方町 7:52着

実はこの後に7:31発

中山駅北口行がありましたが

時刻表確認時間が無かったので乗り継ぎに

[緑区]

中山駅北口 7:57着 トイレ

|

| 中山駅 |

中山駅北口 90系統 8:08発

☆注意 横浜市営バス「一日乗車券」は横浜市営のみ使えます。

90系統の場合、東急と共同運行ですので東急バスでは使えません。

[青葉]

青葉台営業所前 8:17着 若葉台方面はとにかくバス運行本数多数

[旭区]

若葉台中央 8:40頃着 23系統 65系統 55系統

※作戦タイム

若葉台中央 神奈中116系統 8:57発

三ツ境駅北口 9:25着

[瀬谷区]

トイレ探しに時間を食う!

しかたないので軽食を食う!!

三ツ境駅 戸17系統 10:15発

[戸塚区][泉区]

戸塚駅東口 10:55頃着 11:08発

江ノ電バス 大船行 11:25頃

乗車方法が異なります

[栄区]

笠間十字路 11:30頃 神奈中バス15系統

本郷車庫前 11:45頃着

昼食と周辺散策

本郷車庫前 12:36発 12:40頃着

長倉町にて

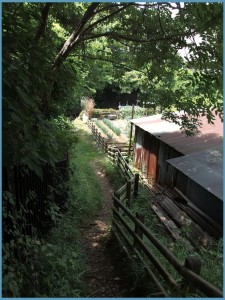

以前から気になっていた

かながわの橋百選の一つ

横浜最古の橋「昇龍橋」へ!

散策プロムナードに整備されていた!?ようですが

かなり 荒れています。

|

| 展望台は崩壊 |

「昇龍橋」美しい!期待を裏切ってません。

良い形の石橋ですね。

「昇龍橋」はバス停一つ手前の「八軒谷戸」にあります。

ただ「八軒谷戸」からですと いたち川に降りるのが難しいので

「長倉町」からワイルドに川辺を歩いていくのが

発見の感動が一入!!!!

長倉町の近くに昔良く行った「上郷森の家」があるので

立ち寄りたかった!!が

本日は スルーしました。

[金沢区]

金沢八景駅前に 13:30頃着

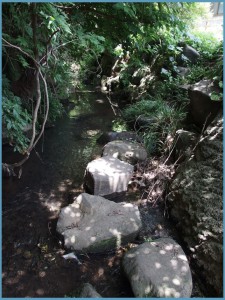

金沢八景でピンポイントで行っておきたいところ?

瀬戸橋と、「明治憲法起草の地」あたり再確認に決定

No.124 5月3日 料亭にて超機密書類盗まれる

姫小島水門

金沢八景をぶらり散策して

「州崎」から京急バス4系統に乗ります。

ここからは

18区を踏破するための小技を使います。

(無理矢理バス路線)

[磯子区]

磯子車庫前下車

ここから「港南区」を通過するには

「打越」か「上大岡」へ向かうしかありません。

どちらも本数がほとんどありません。

今後の課題です。

1時間に1本の上大岡着

[港南区]

(小休止)

上大岡駅から弘明寺まで神奈中 港61系統

|

| 弘明寺でデュークによりあんぱんを七種類購入 |

[南区]

港61系統は横浜駅東口行なのでこれで一気に帰りたい!

どうしても「保土ケ谷区」を経由するには、保土ケ谷駅東口経由がベストなので

弘明寺から横浜市営9系統で

[保土ケ谷区]

「保土ケ谷駅東口」

|

| ふらんすやまの保土ケ谷支店もあります |

ここで106系統に乗換えて

「桜木町駅」にて終了です。

最後はかなり乱暴ルートになってしまいました。

逆コースだとどうなるか?いずれチャレンジします。

土日ですとダイヤが変わりますからまた違った組み立てになるでしょう。

(振返りと課題)

要領を心得ると 結構楽しいバス巡りです。

市営の「一日乗車券」600円はフルに使いました。

これでかなりコストダウンに繋がりました。

神奈中は無理としても相鉄バスの「一日乗車券」は作って欲しい!!!

「東急バス1日乗車券」は500円で販売しています。

今回は使っていませんが、使い方によっては

かなりメリットがあります。

☆今回の18区踏破のポイントは

金沢区と保土ケ谷区をどう走るか?でした。

もう少し工夫路線があると思います。

(精算)

横浜市営「一日乗車券」600円

神奈中バス 他1400円

合計 2,000円

15回。11路線 約11時間の旅でした。

続編もあります。

【バス旅】横浜18区路線バスの旅(日曜版)

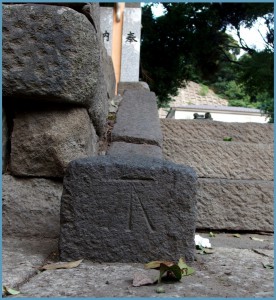

【番外編】横浜マークハンティング

世界中のどの町を歩いても“つまらない”とか

“見るところがない”と感じたことがありません。

仕事先、用事先では時間があれば周辺を散策し

私独自のマークハントします。

|

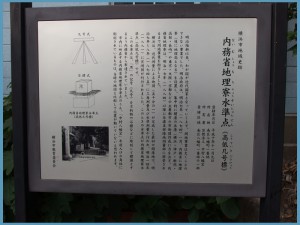

| 内務省地理寮水準点(全国的にも希少価値です) |

マークハンティング項目の一部を紹介しましょう。

①クレーン→関連「今無い風景」消える風景

②ベンチ(座るところ)→The 座

③すかしブロック探し→絶滅危惧系消える風景

④古い石積み

⑤道標、看板、告示パネル

⑥トマソン→今は役に立たない?

⑦橋いろいろ

形、色、構造、名前

⑧神社仏閣をちょこっと参拝

→杉山神社、左馬神社、変わり名神社

⑨分水嶺ツアー 街の尾根筋を歩く

⑩今無い風景

空き地編、工事中編、解体・建替編…→絶滅危惧系消える風景

という視点で

⑪季節によっては「正月飾り」「門松」

⑫配管芸術も横浜で堪能できます。

改めて確認しますが

あくまで「ついで」ですので

まず本命の「わざわざ」があって、

「ついで」に「ぶらり」する中で得られるマークの愉しみです。

敢えて追いかけることはしていません。

①クレーン→関連「今無い」

90年代の初め、ある大手企業の横浜支店長をインタビューした時に

「横浜の第一印象はクレーンです。」と言われて以来気になって仕方がありません。

「港湾はクレーンが欠かせません。ビル工事にも欠かせません。変わりゆく横浜にクレーンは風景です。」なるほど。

クレーンのあるところは風景が変わりつつある「目印」です。

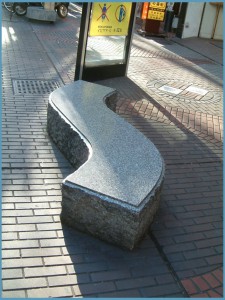

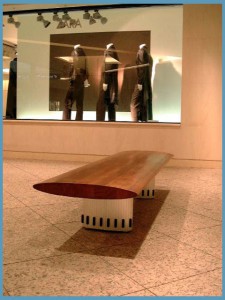

②ベンチ(座るところ)

ベンチは街中 至る所に設置されています。しかもデザインは色々です。

時折 気になるベンチを発見した時には“記録”しておきます。

たかがベンチと侮らないでください。

題して The 座

③すかしブロック探し

透かしブロック探しは、圧倒的に横浜以外の大正昭和に栄えた街に行くのが良いでしょう。横浜の「すかしブロック」はほとんどが「浜千鳥」で変わり種に出会うことは滅多にありません。があるんですね時々。

|

| 最もスタンダードタイプ「浜千鳥」 |

神奈川区、南区、鶴見区、中区が狙い目です。

変わったものも点在しています。

古い住宅街の記号です。

④古い石積み

城下町、寺社町には良い“石積み”(江戸時代)が残っています。

横浜開港場付近は幕末からの街ですが、

|

| 上部は今新しいマンションに変わっています。 |

ブラフ積、イギリス積他近代産業資産として石積みが多く残っています。

⑤道標、看板、告示パネル(別の機会に)

|

| トップの写真の説明看板です |

⑥トマソン→今は役に立たない?(別の機会に)

⑦橋いろいろ

形、色、構造、名前

|

| 東京の水道橋ではありません! |

→領域広いです。かじる程度です。

⑧神社仏閣をちょこっと参拝

→杉山神社、左馬神社、変わり名神社

→領域広いです。かじる程度です。

⑨分水嶺ツアー 街の尾根筋を歩く

→最近凝ってます。

谷戸の多い横浜、意外な風景に出会えます。

|

| 羽沢の尾根筋からみなとみらい方向、一面のキャベツ!! |

⑩今無い風景

空き地編、工事中編、解体・建替編…

街中で“無くなった風景”は 意外と思い出せないものです。

⑪季節によっては「正月飾り」「門松」

昔ながらの多品種少量生産の街中アートです。

⑫配管芸術も横浜で堪能できます。

特に夢中になって調べるというスタンスではなく

特に夢中になって調べるというスタンスではなく

歩いているゾーンの「空気」を感じる時のマークとして

上記の「しるし」を探し楽しんでいます。

No.448 IZUMI Ça va bien!

水辺の整備がコンクリート擁壁の護岸工事から、

親水に変わりはじめて何年たつでしょうか?

最近の水辺は、魅力的になってきました。

今日は

全長9.42kmの短く小さな河川ですが、

「和泉川」流域の一部を紹介しましょう。

和泉川(いずみがわ)は、瀬谷市民の森を源流として境川と平行しつつ南下し戸塚区俣野町で本流に合流しています。

「境川」は字の通り、横浜市と隣接する大和市、藤沢市の境を流れ、「和泉川」はその支流として瀬谷区、泉区、戸塚区を南北に流れています。

この和泉川流域は、数多くある鎌倉街道の中でも“上の道”と呼ばれる古道が通っています。

|

| 凡そのルートです。赤が「上の道」緑が「中の道」青が「下の道」 |

「上の道」は鎌倉時代以降“相摸のもののふ”達がこの道を駆け抜けましたが、江戸時代以降は街道の役目を終え、豊かな近郊農業の地でした。

(左馬神社)

和泉川のちょうど中流域に固まって点在している不思議な神社群があります。

横浜市

①左馬社(瀬谷区橋戸3ー20ー1)

④飯田神社(泉区上飯田町2517)

⑤佐婆神社(泉区和泉町4811)

⑥左馬神社(泉区和泉町3253 )

⑧鯖神社(泉区下飯田町1389 )

⑩鯖神社(泉区和泉町705)

大和市

②左馬神社(上和田町)

③左馬神社(下和田町)

藤沢市

⑨鯖神社(湘南台)

⑦七ツ木神社(高倉)

⑪左馬神社(西俣野)

⑫佐波神社(石川)

「左馬」「佐婆」「佐波」「鯖」

“さま”または“さば”と呼ばれています。

上記のリストは、飯田神社のようにかつて「さば神社」だったものが近隣の地名に変わったものも含まれています。

現在記録上判っている「さば神社」は十二社といわれています。他にもあったかどうかは不明です。

■特徴

①和泉川中流域の一角に集中して点在していること

※川に沿う点では杉山神社群とも似ています。

②鎌倉古道に沿っていること

※創建の時期は安土桃山時代末期から江戸時代草創期といわれています

③「七さばまいり」という風習が残っていること

※一日で七つの左馬神社をお参りすることで疱瘡、麻疹(はしか)、百日咳などの悪病除けになるという風習。

④源義朝(九社)または源満仲(三社)を祭神としていること

などが挙げられます。

⑤「境川」を含め、この一帯は水害湛水域だったこと

※杉山神社同様に川を治める鎮守の役割も担った

サバ神社の多くが小高い場所にあります。

何故「さば」なのか?

諸説あり 確定はしていませんが、

源義朝が左馬頭(さまのかみ)であった説が一番妥当にも思えますが

よくわかっていません。

(モデルコース)

相鉄線「いずみ中央駅」から

和泉川を下りながら

右岸、左岸に点在する「さば神社」を中心に散策し

相鉄線「ゆめがおか駅」か市営地下鉄「下飯田駅」ゴールがちょうど良い距離です。

サイクリング、ウォーキングに最適です。

神社や古寺のほか、公園、富士塚、染めの工房、和食レストランもあり

快適な半日コースとなるでしょう。

No.447 いずたとばななの物語

先日船から横浜湾岸部を旅する機会がありました。

「バナナ埠頭」を観たい!という願いが達成!!!

バナナ専用船も間近でウォッチでき感激でした。

バナナ船ごときに何を感動しているのだ!

私の魅力コンテンツ探しの原則は「ついでコンテンツ」の充実が鍵となっています。

場所、出来事、人物、歴史等々のエピソードが重なる「コンテンツ」を探したい!

「へー」で終わる“落語の考えオチ”のような読了感のあるテーマが見つかればベスト!

例えば「クロモジ」から「ヨコハマタイヤ」

No.179 6月27日(水)電気が夢を運んだ時代?

「No.127 5月6日 あるガーナ人を日本に誘った横浜の発明王」

ということで、今日は

横浜にあるバナナ埠頭とその一帯の地名から「ついでコンテンツ」をひも解きます。

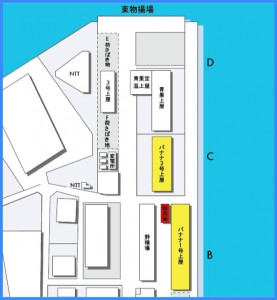

横浜市神奈川区出田町にバナナの輸入専用埠頭があります。

専用岸壁、燻蒸や定温保管可能な設備を備えた専用上屋の名が

「バナナ1号・2号上屋」です。

ネットで調べた限りですが正式に「バナナ」と命名されている上屋は

ここだけではないでしょうか。

バナナ輸入量が一番多いのは「東京港」次いで「神戸港」で

横浜港は第三位ですが 唯一「バナナ上屋」があるのは

ちょっと嬉しいです。

バナナ埠頭には

その他に青果上屋や青果企業の事務所があります。

※ご存知の方も多いと思いますが

上屋(うわや)の語源はウェアハウス (Warehouse)の音を当てはめた造語です。

バナナの陸揚げは、 専用埠頭で行われます。

何故、専用埠頭なのでしょうか?

バナナは輸入後に専用の処理作業が必要になってきます。そのためにバナナ用の専用施設の揃った「埠頭」が必要になってくるという訳です。

バナナは99%が輸入で日常の果物として欠かせない人気の果物ですが、

検疫上完熟で輸入することが殆ど禁止されています。

多くのものが 青いまま輸入され 日本国内で燻蒸・熟成され市場に出ます。

そのための加工施設が「バナナ」には必要という訳です。

輸入してから加工?

面倒なことをしている割にバナナ 廉価で販売されていますね。

価格安定の理由は

年間を通じて 輸入量が安定していることと前述の通り輸入から市場に出回るまでのシステムが確立しているからです。

何故生産量が安定しているのか?

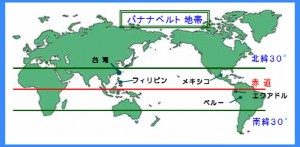

生産地が赤道を中心にベルトのように点在しているため 季節に関係なく成長するからです。

1903年(明治36年)4月10日が

日本が商業取引として初めて“バナナ”を輸入した日だそうです。

輸入先は台湾で基隆(キールン)港から神戸に向けて大阪南船の恒春丸が約75kgのバナナを運びました。当初は高級品だったようです。

(余談)

バナナの叩き売りは九州門司から始まったそうです。

(いずた いづた でた)

横浜港で、バナナの荷揚げを行っているのは、前述の通り

神奈川区出田町(いずたちょう)にある出田町(でたまち)ふ頭です。

え?

同じ出田町で「いずた」「でた」読み方が二つある?

正しくは「いづた」では?

この話しは 地元では有名な話しで

港湾関係者はほぼ全員「でたまちふとう」

でも神奈川区の町名は「いずたちょう」です。

「いづた」ではありません。

|

| よーく見ると上から修正シートを貼っている???? |

|

| 昔の画像 |

Wikiでは

「出田町(いずたちょう)

横浜市神奈川区の町名。住居表示は未実施で、郵便番号は221-0032。

1921年(大正10年)2月4日、横浜鉄工所が千若町3丁目地先の埋立免許を取得。1923年(大正12年)4月に着工、1927年(昭和2年)8月22日に竣工した。

同8月30日、横浜鉄工所の専務取締役出田孝之の姓から、出田町と命名された。

1952年(昭和27年)に出田町埠頭の建設工事着工。

1954年(昭和29年)に2バースが完成、

1958年から1963年にかけ、新たに2バースを建設した。」

面積は0.161km2

横浜港の重要な埠頭として活躍しています。

最初は「いずた」でしたが、現場レベルで難読のため「でたまち」を多用しあとから確定した施設名といえるでしょう。

厳密にいえば この埠頭を作った「出田孝行」氏への畏敬を示すのであれば

使いにくくとも「いずたちょう」とすべきだったのでは?

と私は思うのですが。

横浜には埋立に貢献した人物の名がついた地名が多くありますが、

横浜鉄工所の専務取締役出田孝行さんはメジャーになれなかったからでしょうか。少し寂しい気もします。

(こんな事例も)

大桟橋(おおさんばし)は、かつて「だいさんばし」と呼ばれていた時代があります。東京オリンピックを契機に「おおさんばし」名称が徹底されたようです。

「だいさんばし」という方がいらしたら60から70歳以上間違いなし!

ただし、”だいさんばし”は戦前戦後の一時期だけだったようです。明治育ちの港湾関係の方を祖父に持っている方は、「祖父はおおさんばしと言っていた!」そうです。

(埠頭豆知識)

港には埠頭(ふとう)があります。

鉄道と同様に人の乗降りの機能と

貨物の荷役(積み下ろし)が行われる機能を持っています。

埠頭の条件には 人と荷物で変わりますが

①係留施設があること。

船舶が接岸する岸壁・物揚場のことです。

②旅客ターミナルがあること。

③取り扱う荷物の荷さばき施設・保管施設があること。

付随して

荷物用のコンテナ等を扱うガントリークレーンや

保税倉庫が設置されています。

(上屋とは?)

港湾の荷さばき用倉庫のことです。

保管をおもな目的とする一般の倉庫とは区別されます。

国や自治体の港湾管理者が管理する公共施設のほか、

民間の通運会社管理のものも多数あります。

中でも保税上屋は「倉庫内が保税地域の一種」として税関手続の便宜のため外国貨物の積卸・運搬・一時的蔵置を行う場所として税関長より許可された特別な空間です。

(神戸のバナナ埠頭)

バナナ輸入量国内第二位の神戸港にある兵庫ふ頭にある

兵庫突堤はバナナ埠頭と呼ばれています。

兵庫ふ頭

兵庫ふ頭は、第1突堤から第3突堤までからなる、市民生活に直結したバナナ等の青果物を扱うふ頭として整備されています。

2001年(平成13年)7月から地下鉄海岸線が開通しました。

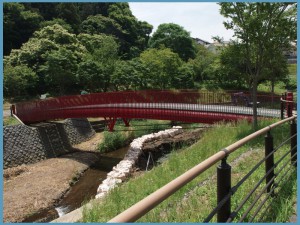

No.446 赤い橋

橋は人やモノを繋ぐ役割を担っています。

川に、道路に、海に架かる橋がありますが

ひと際目立つ

横浜にある“赤い橋”を紹介しましょう。

詳細に調べていませんが

私が見つけた範囲で“赤い橋”ベスト3紹介します。

第一位 浦舟水道橋

第二位 打越橋

第三位 称名寺平橋・反橋

この三つの赤い橋は、それぞれ特徴のある橋です。

●「浦舟水道橋」は

横浜市南区の中村川に架かる橋です。

→詳細は後半で紹介します。

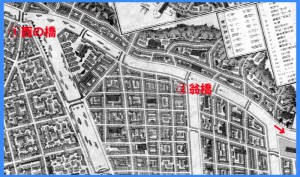

●「打越橋」

道路に架かる橋です。跨道橋(こどうきょう)といいます。

|

| 迫力ではNo.1ですね |

横浜市中区打越の「横浜市主要地方道80号横浜駅根岸線」に架かっています。

構造は鋼ランガー橋

「この橋は関東大震災の後、路面電車の線路敷設により造成された切通しを跨ぐため 、建造された美しいアーチ形式の鋼橋である。両側を石積擁壁と草木で覆われたV字形の空間に鮮やかな朱色のアーチが架かる景観は、横浜を代表する橋の品格をそなえ、地域のランドマークともなっている。」

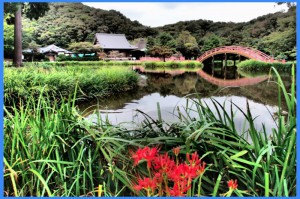

●「称名寺平橋・反橋」

横浜市金沢区にある国宝のある称名寺

庭園の池に架かる橋です。

参道橋とでも表現しておきましょう。

木製の再現された単純桁橋、アーチ橋です。

(浦舟水道橋)

今回は「浦舟水道橋」について少し詳しく紹介しましょう。

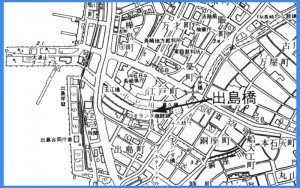

「浦舟水道橋」は、大岡川、中村川、堀割川水系の中でひと際目立つ真っ赤な橋です。現在は人道橋となっています。

場所は横浜市南区中村町3〜191地先

|

| 120年の歴史があります。意外に感じられるかもしれません。 |

「浦舟水道橋」移設の歴史

1893年(明治26年)「西の橋」として架設されました。

|

| M25の頃の西の橋。かつて横浜製鉄所があったあたりです |

No.108 4月17日 活きる鉄の永い物語(一部加筆修正)

神奈川県の土木技師・野口嘉茂の設計により英国シェルトン社製の鋼材を使用して作られました。

現在の「西の橋」は震災復興橋梁として大正15年に竣工され

旧西の橋は解体され、1927年(昭和2年)翁橋の位置に移設されました。

1989年(平成元年)「浦舟水道橋」として現地に再移設されながら残された歴史的遺産です。

処分されず保全活用してきた諸先輩に敬意と感謝を捧げたいと思います。

橋のたもとには記念プレート(消えかかって読みにくい)には

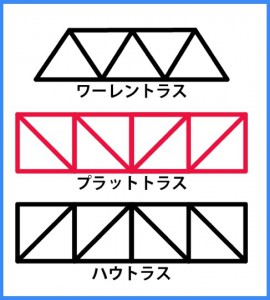

「現存する道路橋としてはわが国最古のピン結合のプラットトラス橋である。」

とあります。

※「プラットトラス(Pratt truss)とは、斜材を橋中央部から端部に向けて「逆ハ」の字形状に配置したものである。ピン結合に適した構造で、日本では明治時代によく採用されたが、やがてより部材が節約でき軽量化を果たせるワーレントラスに移行した。」

ピン結合プラットトラス橋は、

西の長崎市にある出島橋も同様の構造で市街地開発の中、奇跡的に残っっています。

http://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/670000/676000/p001689.html

→長崎の「出島橋」は通った記憶がありますが残念ながら写真に収めていません。

(余談)

「私立探偵 濱マイク」で“濱マイク”が女の子とジャンケン、チョコレートを食べるシーンに使われました。移設したてのころです。

No.445 「有吉堤」(加筆修正)

震災復興時横浜市長を務めた有吉忠一(ありよしちゅういち)、彼は市長就任の前に神奈川県知事を経験しています。この県知事経験が震災復興の的確な市政に結びついたと言えるでしょう。

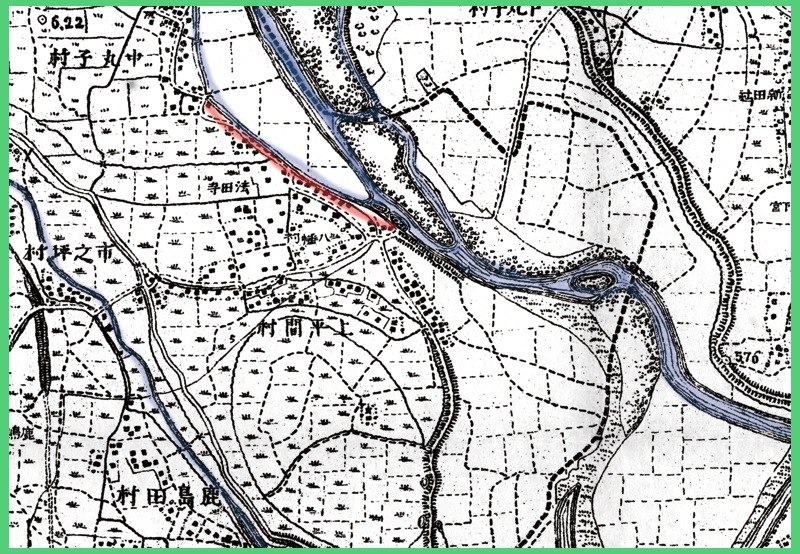

1915年(大正4年)有吉、県知事就任直後、直ちに行動を起こしたのが水害対策でした。

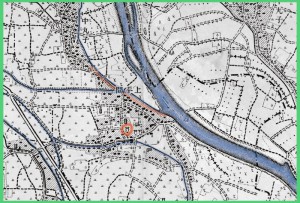

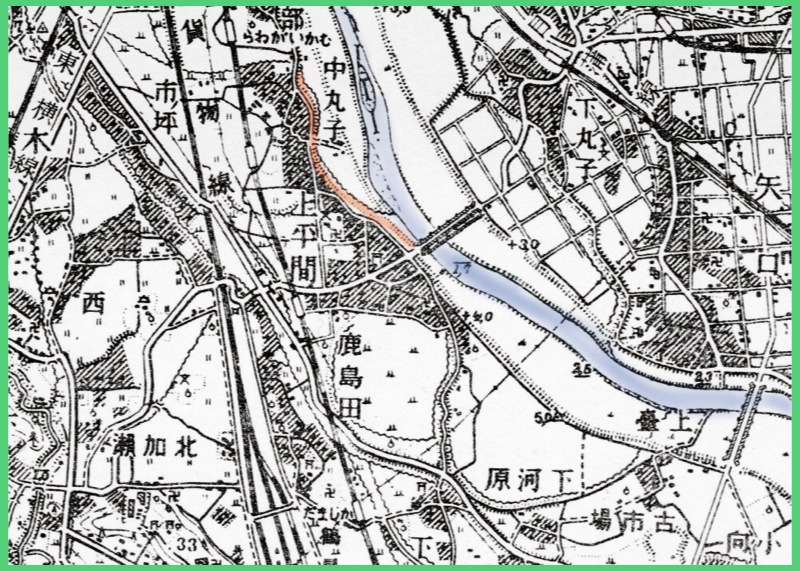

頻繁に起こった多摩川の氾濫に泣く「平間」地域に堤を築く治水事業を積極的に進めます。

今日はNo.443「岸辺のアル闘い」に続く「有吉堤」誕生を紹介します。

| 明治18年頃の川崎 平間エリア |

橘樹郡御幸村周辺は明治に入り 度々大水害を被ります。

何度も治水請願をしますが、内務省からは「堤防整備不許可」が続きます。

皮肉にも不許可直後、2度に渡る大洪水が橘樹郡一帯を襲います。

1914年(大正3年8月〜9月)のことです。

この時の洪水に対し御幸村の村会議員、秋元喜四郎は

水防活動の最中に濁流に呑み込まれますが、かろうじて一命をとりとめます。

秋元は「身体を賭けても堤防を築く」と決意します。

横浜の県庁へ出頭し東京府との交渉結果はどうなっているのか?尋ねますが要領を得ない回答しか手にする事はできませんでした。

そしてついに起ったのが

『アミガサ事件」です。

1914年(大正3年)9月16日未明の決起です。

ところがこの実力行使も“うやむや”にされます。

1915年(大正4年)9月神奈川知事に有吉忠一が就任します。

早速有吉は、内務省に許可を求めますが一度不許可にしたものは無理だと却下されます。

そこで有吉は現行法の隙間を狙います。

郡道整備建前に堤防として改修する事を決定します。

|

| 明治39年頃の平間エリア。赤丸が平間八幡神社 |

1916年(大正5年)1月25日

「郡道改修工事」としての正式な許可が下ります。

1916年(大正5年)4月18日

着工後間もなく、内務省からは工事中止の命令が下されます。

河川法によりこの工事は国の許可が必要である。中止せよ!

有吉県知事は「郡道改修工事」を続行を指示しますが懲戒処分を受けてしまいます。

神奈川県は、内務省とこの工事に関して交渉を続け、再開許可をとりつけます。

1916年(大正5年)12月18日

「郡道改修工事」の竣工式が行われます。

このとき、地元の総意として羽田橘樹郡長は堤防を「有吉堤」と命名します。

|

| 昭和7年頃の平間エリア |

では、なぜ内務省はこれまで被害がありながらも多摩川右岸の治水工事を認可しなかったのか?

今ではまるで笑い話のようですが、右岸を整備すると左岸が洪水になるからでした。少し乱暴な表現をすれば、多摩川左岸側(大田区南部地域)の方が帝都東京圏で地域的に優先度合いも高く政治力があったからといえるでしょう。

※今も鶴見区で想定されている多摩川氾濫浸水の警告プレート

その後、1918年(大正7年)にようやく内務省は重い腰を上げます。

川全体の視点で治水計画が進められるようになり、多摩川改修史のターニングポイントとなります。

ただ、水害に強い築堤が完成することで、周辺の地域構造に大きな変化が起こります。

洪水は災害である反面、上流から運ばれる土砂が田畑に恵みをもたらすという災害との共生関係でもあったわけです。程よく治水政策を行えば、より良い農作地が誕生したかもしれませんが、内務省による治水工事は、多摩川下流域に広大な都市基盤整備が実現します。

さらに1923年(大正12年)の関東大震災以降、大小の工場が新しい土地を求め整備された多摩川岸に移転します。

■有吉 忠一

(1873年(明治6年)6月2日〜1947年(昭和22年)2月10日)

京都府宮津出身。山県有朋に新任された官僚。

内務省入省後、

1908年(明治41年)第11代千葉県知事

朝鮮総督府総務部長官を経て、第13代宮崎県知事に就任。

千葉県知事時代には

県営軽便鉄道の開通を手がけた功績をたたえて「有吉町通り」(現在千葉県野田市野田)という地名が残ります。

宮城県知事時代は、

宮崎県営鉄道妻線・飫肥線の敷設、港の改修、開田給水事業などを実施し、宮城県発展のインフラ整備を行います。

また日本で初めての学究的発掘調査である西都原古墳群の発掘調査も命じます。

1915年(大正4年)9月に神奈川県知事就任

※有吉堤を築きます。

その後、第15代兵庫県知事、朝鮮総督府政務総監を経て

1925年(大正14)第10代横浜市長に就任します。

関東大震災によって破壊的な被害を受けた横浜の復興に尽力を注ぎ、道路・河川運等の整備、学校・病院の新設・改築と並んで、瓦礫を埋め立てて山下公園などの公園を整備します。

その後横浜商工会議所会頭等を歴任し、戦後間もなく亡くなります。

No.128 5月7日 今じゃあり得ぬ組長業!?

日本基督教団神戸教会の教会員で、関東学院の開設にも助力を果たします。

佐佐木信綱に師事し歌人としても多くの“歌”を残します。

有吉が所属した横浜の佐佐木信綱同人会「新月会」には

原善一郎(はらぜんいちろう)、斎藤虎五郎(さいとうとらごろう)、野村洋三(のむらようぞう)らが同人として入会していました。

一すじにまことの道をたがへじと

ねがふ我手をたすけてよ我友

霜深き夜ふけに電車の音をきゝて

つとむる人の労をぞおもふ

今日もまた街をまわりてさまざまの

進む工事を見るぞたのしき

今日も雨なり復興のわざのかくしつゝ

おくれもてゆく堪えがたみ思ふ

今日よりは外国人もこゝろ安く

旅寝かさねんこゝのみなとに

※1927年(昭和2年)12月1日ホテル・ニューグランド開業の日に詠う

ポトマック川辺のさくらふるさとの

やまと少女をまちつゝゑむらん

此国のゆく末はしも憂はるゝ

党のあらそひかく増し行けば

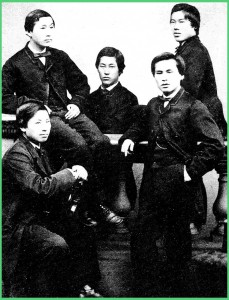

No.444 “Choshu five”NOMURAN,Yokohama

“Choshu five”と聞いて、直ぐに5人の名前が出てくる方はかなりの幕末通です。

映画にもなった幕末期の若者5人(長州五傑)

井上馨、山尾庸三、遠藤謹助、伊藤博文、野村弥吉 のことです。

今日はこの長州五傑の中で最も横浜と関係の深いNOMURANこと“野村弥吉”を紹介しましょう。

改めて、

明治に入り日本近代化の父と呼ばれそれぞれの分野で活躍した5人を簡単に紹介します。

●井上 聞多→馨(当時28歳)写真(下段左)

外務卿、外務大臣、農商務大臣、内務大臣、大蔵大臣などを歴任した「外交の父」

●遠藤 謹助(当時27歳)写真(上段左)

大阪にある造幣局の初代局長となって、有名な「桜の通り抜け」をつくった「造幣の父」

●山尾 庸三(当時26歳)写真(下段右)

帰国後に工部権大丞・工部少輔、大輔、工部卿として活躍、後の東京大学工学部の基礎をつくり、明治政府の盲聾教育施設の設立にも貢献した「工学の父」

最も著名な政治家となった

●伊藤 俊介→博文(当時22歳)写真(上段右)

初代、第5代、第7代、第10代と4回にわたり内閣総理大臣を務め明治憲法制定にも尽力した「内閣の父」

最年少の

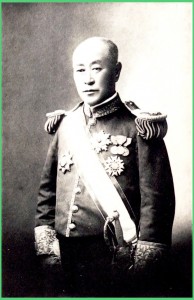

●野村 弥吉 後の井上 勝(当時20歳)写真(上段中央)

日本鉄道会社を創設し、初代鉄道庁局長となった「鉄道の父」

(横浜から密航)

この5名は、藩の了解を取り付け

横浜で長州財政を支えた御用商人「大黒屋榎本六兵衛」の横浜支店にあたる横浜本町2丁目の「伊豆倉商店」から密航費用を調達しますが必要経費に全く届きませんでした。

そこで藩の重要な鉄砲調達資金から5,000両(今の数億円)を無理矢理理屈を付け借り受けたエピソードは有名です。

直談判の相手が村田蔵六(大村益次郎)。

若き五人は、自分たちは未来の武器である!俺たちに賭けろ!と説得して留学費用を調達したと伝わっていますが、理由はともあれ貸すほうも借りるほうもスケールがでかいですね。

伊豆倉商店は早くから居留地1番に居を構えるジャーディン・マセソン社と取引があり、5人の密航に必要な“洋銀”の準備も行います。特に尽力したのが番頭の佐藤貞次郎で、マセソン社とは長州藩の軍艦購入の手配を行った人物でした。

このあたりの顛末は多くの「長州ファイブ」エピソードとして紹介されていますのでぜひお楽しみ下さい。

http://shogiku.sakura.ne.jp/choshufive1.htm

(英国へ!)

1863年6月27日(文久3年5月12日)土曜日深夜

徳川幕府のルールを破り、横浜港※から英国船に乗込み密航を決行します。

※ここで簡単に横浜港としましたが、

この横浜港とは<東波止場=仏蘭西波止場>のことです。

その際、上記写真にもあるように、横浜居留地で髪を切り洋装になり乗船します。

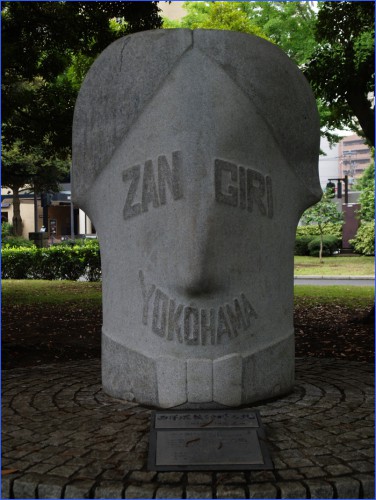

→だから仏蘭西波止場付近に<ザンギリ碑>がある 訳ではありませんが偶然ですね。

(ユニバーシティ・カレッジ・オブ・ロンドン)

(ユニバーシティ・カレッジ・オブ・ロンドン)

英国に無事到着した後、UCL(ユニバーシティ・カレッジ・オブ・ロンドン)教授アレキサンダー・ウィリアムソン夫妻の絶大な支援のもとUCLで学びます。

オックスフォード大学でもケンブリッジ大学でも無く

University College Londonに学んだことが、長州ファイブにとって重要な選択となります。

当時の英国では、1827年創設のUCLだけが、信仰、人種、国籍の違いを越えて、すべての学徒に開かれていた大学だったそうです。

※夏目漱石、小泉純一郎もUCLに学んでいます。

(横浜と野村弥吉と井上勝)

長州五傑の中で最年少、後に「鉄道の父」と呼ばれた野村弥吉(井上勝)は

1843年8月25日(天保14年8月1日)長州藩士井上勝行の三男として萩城下に生まれました。幼名は卯八、6歳で同藩の野村家養子となり、野村弥吉となります。

1868年(明治元年)英国から戻り、生家の井上姓に戻り「井上勝」と名のります。

※戦前まで、養子縁組は頻繁に行われていました。フルネーム変わってしまう場合もあり、歴史を調べる際に混乱する場合があります。

野村弥吉は、長州五傑の中で横浜と縁の深い人物です。

いち早く洋学に関心を持ち横浜の外国人居住地で英語を勉強します。

この無謀とも言える英国留学(密航)を決行した長州五傑の中で唯一片言の英語が話せた人物です。

1863年(文久3年3月)横浜で調達された長州藩艦船「癸亥丸(きがいまる)」の船将を命じられたのが野村弥吉で、測量方を務めたのが長州五傑の一人、山尾庸三です。

野村、後の井上勝が横浜を舞台に活躍したのが新橋駅〜横浜駅間の鉄道敷設事業の日本側責任者としてです。

彼は若いころからかなりの酒豪でもあったようで、

英国留学時代、仲間達に「呑乱(のむらん)」と呼ばれていたことを自分でも楽しんでいたようです。自らを「NOMURAN」と称し彼のUCL(ユニバーシティ・カレッジ・オブ・ロンドン)卒業証書にはMr.Nomuranと記される遊び心?もあったようです。

(鉄道ことはじめ)

1872年10月14日(明治5年9月12日)

日本初の鉄道路線である新橋駅〜横浜駅間が開業します。

明治新政府は1869年12月12日(明治2年11月10日)の廟議で

「幹線は東西両京を連絡し、枝線は東京より横浜に至り、又琵琶湖辺より敦賀に達し、別に一線は京都より神戸に至るべし」

という日本最初の鉄道建設計画を決定します。

枝線の東京横濱間から計画がスタートしますが、幹線計画は政府の危機的財政難で大幅に遅れます。

この日本初の鉄道路線計画の技術責任者がエドモンド・モレルです。モレルは日本の実情に即した提案、外貨の節約や国内産業の育成に貢献した外国人技術者(お雇い外国人)として日本鉄道史に足跡を残しますが、残念なことに夢半ば

1871年11月5日(明治4年9月23日)満30歳の若さで亡くなります。

Wikiでは

「1870年(明治3年)、イギリスからエドモンド・モレルが建築師長に着任し、本格的工事が始まった。日本側では1871年(明治4年)に井上勝(日本の鉄道の父。鉄道国有論者としても著名)が鉱山頭兼鉄道頭に就任し、建設に携わった。」

と井上 勝に触れていますが、その評価は低すぎるような気がします。

モレルより3歳年下の同世代、モレルの母国イギリスで鉱山技術、化学等を学んだ井上とモレルのコミュニケーション無しに、この重要なミッションは成功しなかったでしょう。

当時、鉄道敷設反対派は暗殺も計画していた時代、全くスタンダードモデルのない日本に鉄道技術を根付かせるために、「現場主義」の井上は、横浜と東京間を何度も往復したに違いありません。

※井上はかなりの頑固者で、時の政府首脳ともかなり衝突したそうです。幕末に共に軍艦を運んだ「工学の父」山尾庸三とは真正面から衝突、辞表を叩き付けたエピソードも残っています。

No.288 10月14日(日)仮の借りを返す

(余談)

小岩井農場の井は井上のイです。

http://www.koiwai.co.jp

井上勝は視察で岩手県を訪れ、岩手山中腹にある温泉宿に泊まります。

この時に、この地を開拓して農場を造れないだろうかと考えます。

これが小岩井農場の出発点です。

日本鉄道会社副社長・小野義真

三菱社社長・岩崎弥之助

そして 井上勝、三人の頭文字から 「小岩井」となります。

(余談2)

鉄道のゲージ問題

線路の幅を決めるにあたって 日本は何故狭軌を選んだか?

「日本鉄道史最大の失敗」とも言われていますが

ここにも井上勝が大きく関わっています。

当時の判断で 狭軌の選択は 正しかったと

私は 評価している一人です。