ホーム » 2013 (ページ 16)

年別アーカイブ: 2013

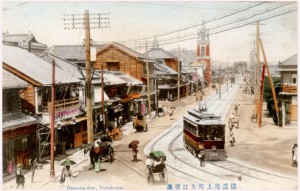

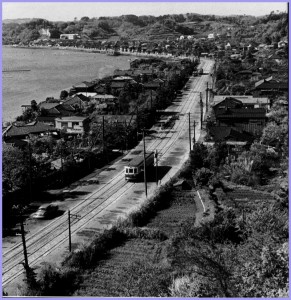

No.417 Tram Tin Tim Street Car1

商人が作った

浜のちんちん電車

横浜市電物語 創世時代編2

横浜にちんちん電車が走ったのは、他市に比べて遅いスタートでした。

No.114 4月23日 貝から生まれた市電の物語

若干重なる部分もありますが、今日は少し違った目線から市電を紹介します。

理由は幾つかありますが、幕末開港以来いち早く「馬車」や「人力車」による交通網が整備されたことが逆に路面電車(電気鉄道)導入が遅れた大きな要因です。

ちなみに 一番早く路面電車を導入した都市は「京都市」

1895年(明治28年)2月のことです。

京都がいち早く電気鉄道を導入できた要因の一つに

京都 蹴上水力発電所の創業があります。当時の発電技術では、水力発電が圧倒的に高電圧発電にすぐれていました。

遠距離の送電には高電圧が必要で、火力に比べ自然エネルギーに富む日本、とりわけ京都が立地上優位にありました。

また、1900年代までに、各地で電気事業がスタートしますが京都の電気技術はトップクラスだったそうです。その背景には

びわ湖疎水事業がありました。横浜とは直接関係がありませんが、横道に逸れると

明治維新まである意味日本の中心地だった「京都」は、東京遷都という試練を受けます。街が一気に衰退しはじめ、京都では東京以上に近代化を進める運動が起ります。

そこで、京都が取り組んだ計画が“インフラ整備”だったことが、今日の京都を支えています。

(実は日米ほぼ同時期)

日本の電力事業は、水力も火力もほとんど

イギリス・アメリカと同時期だったことは知られていません。

東京電灯会社の創設と米国のエジソン電灯会社の創設は殆ど変わりませんでした。

日本は、電気エネルギーに関しては、欧米とほぼ同時に実用化への道を歩んできた事になります。

※余談 アメリカで発電事業が発展する段階で交流・直流の配発競争、論争が行われます。その影響が、日本にも及び

大阪の交流、東京の直流方式採用という事業方針の違いが今日の60ヘルツ、50ヘルツ問題の原点があります。過去に何度かヘルツの統一のチャンスがありましたが、結果的に一世紀以上の間一国ニ制度のまま来てしまった訳です。

(その他の都市では)

名古屋電気鉄道 1898年

大師電気鉄道 1899年

小田原電気鉄道 1900年

東京電気鉄道 1903年

大阪市営 1903年

東京市街鉄道 1903年

横浜で最初の路面電車は「横浜電気鉄道(株)」が1904年(明治37年)7月15日に神奈川(現 青木橋)〜大江橋(現 桜木町)間 1哩60鎖の距離で運行しました。

|

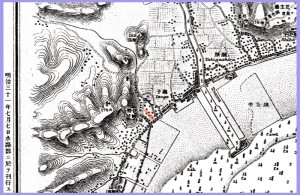

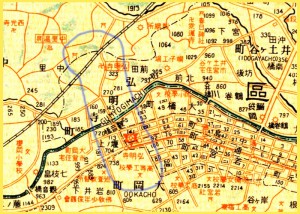

| 創業期から明治に開設された路線図 |

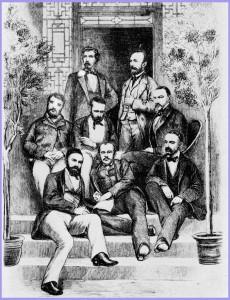

この「横浜電気鉄道(株)」の設立に関わった人たちの多くが

いわゆる横浜の起業家たちでした。

平沼専蔵(埼玉出身の実業家)

田中平八(天下の糸平と呼ばれた相場師)

高島嘉右衛門(横浜最後の政商)

原富太郎(生糸商)

木村重太郎・渡辺和三郎・矢野甚吉 他多くの横浜を代表する商人達がこの

「横浜電気鉄道」創設発起人達でした。

横浜電気鉄道、創業期から厳しい事業となり大正の大戦恐慌で経営不振に陥り、横浜市が電気鉄道事業を買取り現在に至ります。

鉄道事業そして電気事業をを含め、

明治期様々な事業に、維新の起業家たちが関わりますが、

横浜電気鉄道を例にとれば 船頭多く事業計画がまとまらない

個人商店の域をでない

ことで、急激な経済環境の変化に対応できませんでした。

横浜経済史上、大正不況(大戦不況)が大きな曲がり角になっていきました。

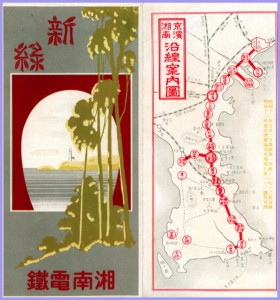

No.416 一枚の案内パンフ

今日は大枚800円もはたいて購入した

一枚のパンフレットから見える風景を紹介します。

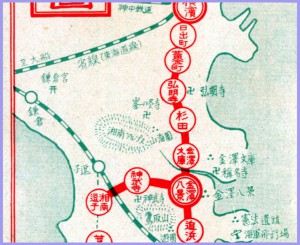

【注目1】湘南アルプス

最近は

高麗山(168m)〜八俵山(160m)〜浅間山(181m)〜湘南平(160m)の丘陵を「湘南アルプス」と表現するらしい。

ところが、

昭和12年頃、金沢文庫から「湘南アルプス」の上り口があったようです。

現在は「横浜の屋根」 という呼び名をするそうです。

“釜利谷”の金沢自然公園、釜利谷市民の森〜氷取沢あたりと推定できます。

峯の灸寺は円海山護念寺・峯の灸のことです。

【注目2】湘南電鉄

湘南電気鉄道(略して湘南電鉄)わが国最初の1,435mm軌間の採用

運行期間は黄金町 – 浦賀間と金沢八景 – 湘南逗子間が1930年(昭和5年)4月開通し翌年の1931年(昭和6年)黄金町 – 日ノ出町間が開業しました。

1933年(昭和8年)4月から京浜電気鉄道と相互乗入れを実現しました。

1941年(昭和16年)11月に合併解散し京浜電気鉄道に一本化され現在の京浜急行電鉄の前身となります。

だから!

正確にはこの地図が作られた昭和12年は相互乗入れ期ってことですね。

京浜電気鉄道の名が無い!!!???

この頃は、京浜より湘南の方が強かったのかな?

【注目3】裏面にも

緑と水の魅惑!

湘南電気沿線の新緑!!

軽快な「最新式展望電車」とあります。

手元に資料が無いので 後日探してみます。

当時、モテハ220形とい う木造展望車が東北宮城を走り

ガイドガールが乗務し、熱い紅茶のサービスがあったそうです。

モテハ220形?これもどんな車両だったのか

知りたい!

1941年(昭和16年)11月1日に)3社合併、社名をを京浜電気鉄道(株)に。

11月25日には、五島慶太が取締役社長に就任します。

一時、京浜急行は東急傘下に入りますが

戦後すぐに 財閥解体時に独立します。

一枚の小さな チラシ 衝動買いしたので

無理矢理 紹介しました。お粗末様。

No.415 横濱的音楽世界

ハマにはいつも、新しいサウンドが溢れている

震災そして空襲、焼け跡から逞しく立ち上がってきた港町・横濱。

幕末、開港のうねりに誕生した多くの芝居小屋にも

最新の歌声が響いた。

講談・義太夫に始まり、ジャズ、クラシック、ブルース、ダンス、演歌、ポップス…、

さまざまな横濱的音楽世界を探ってみたい

(今日は事情で一枚しか写真がありません。適時追加します。)

横浜は街を失うたびに、

新しく生まれ変わってきた

横浜は、何も無いムラから育ち

何度か街の焼失を経験し脱皮してきた。

いつも、ここから、立ち上がってきたのが横浜の歴史だ。

幕末、大火事で焼け野原になった。

これを機に日本大通りが生まれ、日本人住宅が木造からレンガへと変わるきっかけになる。

居留地の「パブリックホール⇒ゲーテー座」では音楽劇が明治の開館とともに上演、居留地外国人を唸らせ、

山手に移った「ゲーテー座」にはオペレッタ、オペラが連日かかり

オッペケペーの川上音二郎は、明治の横浜でデビューし全国を「ニュース芝居」で熱狂させた。

横浜で亡くなった竹本東猿は、女義太夫界で若者を夢中にさせた。

No.225 8月12日 (日)太夫 打越に死す

女流義太夫「新版歌祭文」野崎村の段キリ

http://www.youtube.com/watch?v=d0tPop7P8p4

文明開化は、横浜から始り

多くの起業家が横浜に集まった。

大正は横浜の時代だったといっても過言ではない。

しかし、

1923年(大正12)9月1日に起こった関東大震災で、横浜は壊滅的な打撃を受けた。

被災世帯の割合は、東京の73.4%に比べ

横浜では95.5%にも及んだ。

この震災で、横浜は基盤を失う。

開港以来ライバル関係にあった神戸に

生糸貿易の主役の座を奪われ、多くの企業が横浜を離れる。

でも谷崎は逃げたが、大仏 次郎はここからスタートした。

敗戦の傷跡、

アメリカ文化と出会う

第二次世界大戦中、横浜は三度目の試練を受ける。

1945年(昭和20年)5月の横浜大空襲である。

B29爆撃機517機

P51戦闘機101機の大編隊から

1時間8分の間に焼夷弾31,916個(2,570トン)が投下され、

被災者は31万を超え、

約8,000人が亡くなった。

終戦がおとずれる3ヶ月前のことだった。

横浜は、米軍接収の時代に入る。

沖縄を除くと、本土の接収地面積の約70%が横浜だった。

占領軍の建物も61%が横浜にあった。

さらに その60%が長期の接収となった。

横浜市中区の74%が摂取され、関内地区と横浜港は治外法権エリアとなった。

横浜は経済復興が大幅に遅れたが、占領下のアメリカ文化にどっぷりと浸る。

進駐軍の米兵達は市内に憩いの場を求め、街はそれを受け入れた。

多くの兵士が市内に生活拠点を置くことで、横浜はアメリカ文化と出会う。

その象徴がサウンドだった。ジャズ、クラシック、ブルース、マーチ

米兵が伝えた音楽は、多彩だった。

ジャズは、野毛で守られていた炎が劇場から広がり、

伊勢佐木には映画館が建ち並び

ブルースは本牧で屑ぶり、街中の猥雑な空間から広がっていった。

※昭和25年ごろ、約40軒の「本牧チャブ屋」が復活する。

そこにはブルースがたちこめていた。

占領軍は兵士の社交施設、文化施設をいち早く設けた。

米軍の体育施設フライヤージムでは国際音楽コンクールからプロレス、ジャズ他文化発信基地になった。

No.190 7月8日(月)パブリック・ディプロマシー

No.414 競争共栄商店街

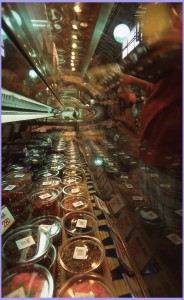

今日は「洪福寺松原商店街」を紹介します。

商店街は【番外編】で紹介する事が多かったのですが

横浜市内の名物商店街の中で外的環境の変化に対し

闘ってきた点で特筆しておきたい商店街ということで本編で紹介しておきます。

|

| 一昔前の商店街の核「魚幸」現在は新店舗でさらに混んでます。 |

洪福寺松原商店街に一歩足を踏み入れると、

ある種の“めまい”と“エネルギー”を感じます。

平日の昼間だというのに、どこから客が集まるのか?

とにかくいつでも混んでいます。

戦後生まれの新しい商店街で、コンセプトは「超安売り」

(歴史)

洪福寺松原商店街は横浜の下町を代表するエリアの一つです。

1949年(昭和24年)接収解除

洪福寺松原商店街が誕生したエリアは米軍車輛置場として接収されていましたが解除となります。住宅はほとんどありませんでした。

1950年(昭和25年)萩原醤油店が開店

現在の洪福寺松原商店街の核ともいうべき萩原醤油店が(現在の商店街中心部に)開店します。

1952年(昭和27年)その後八百屋、乾物店、魚屋などがあいついで開店し商店街を形成します。当時18店舗が集まります。

現在「洪福寺松原商店街」のリーディングショップとなっている

「魚幸商店」はこの頃から、三崎魚港や北海道各地から直接鮮魚を仕入れて安く売る話題の店として成長します。

1954年(昭和29年)車両通行禁止の交通規制を行い歩行者天国を実施します。

その後、シールサービスの導入、街路灯、有線放送の設置。

会報の発行、商店街事務所開設、松原音頭制作、店頭装飾コンクールの実施。

オイルショックの時にも、団結し「危機突破総決起大会」を開くなど、商店街の結束力を高めます。積極的に横浜市の支援・指導も取り入れ

「横浜市街づくり市街地型モデル商店街」の指定も受けます。

来店者無料大型駐車場のあるショッピングセンターの登場に対しても下町商店街の性格を持ちながらもいち早く“来街者用駐車場”を整備します。

近くに「ニチイ」出店計画が発表されてからも、単なる反対運動だけではなく

受けて立つことを決めます。

現在、イオンGに統合された大型SCをも凌ぐ集客力を持ち、

下町風情は維持しつつ、積極的に新しい時代への対策を売っていく姿勢が、今日の賑わいを創り上げています。

「同業種店の新規参入歓迎」

この商店街の特徴は、競合店の塊。

八百屋・魚屋・総菜店他、ライバルの無い業種は逆に客が入らない程

商店街内に同業種店が共存ではなく競争共栄状態にあるのも特徴です。

|

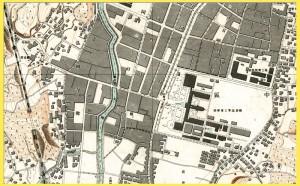

| 昭和初期の天王町、松原周辺 |

昭和20年代には、市電の基地「浅間町車庫」(現在のバス基地)まで遠くは鶴見区から市電を乗り継ぎ買物客が訪れたそうです。

このエネルギーは現在も変わっていません。

単純に 町を新しく整備するのではなく 必要なモノ・コトは積極的に

変えないものは「軽々に変えない」ことが今日の賑わいを生んでいます。

しかし、この商店街にも時代の変化が押寄せています。

高齢化による商圏の縮小

新顧客層の取り込み 他

課題が山積する中、

新しい若いエネルギーを導入し

横浜国立大学のプロジェクトと連携事業も行うなど

チャレンジも忘れていません。

「洪福寺松原商店街」のヘソ

賑わいの十字路に立つと 何時も

ある種の“めまい”と“エネルギー”を感じます。

商店からは大きな声が響き、安売りに集まる人たちの熱気が伝わります。

この商店街も「観光気分」で訪れるにはもってこいの

横浜を代表する下町商店街です。

|

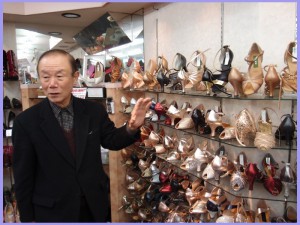

| 市内随一のダンスシューズを置いている靴店、個性で勝負。 |

一度 お試しあれ!

※買物秘伝

安いが量が多い!

そんな時には 積極的に

周囲の人に「分けません?」と声がけ

シェアショッピングもこの商店街の特徴のようです。

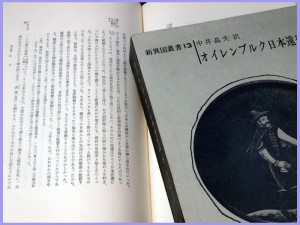

No.413 あるドイツ人の見た横浜

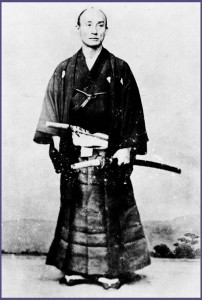

昨日、紹介した森山 栄之助に関する人物観察が多くの来日外国交渉団に記録されています。

その代表がペリー率いる日本遠征団とプロイセン王国の使節団による日普修好通商条約交渉団です。

今日はプロイセン王国のオイレンブルク伯爵使節団を通して記録された日本(横浜)の印象を紹介しておきましょう。

|

| オイレンブルク伯爵使節団一行 |

(プロイセン艦隊来航)

1860年9月(万延元年)に日本へ到着したプロイセン東洋遠征艦隊は通商条約の締結を要求します。

1858年(安政5年)に結んだアメリカ他の欧米列強との通商条約(一般的に安政五カ国条約)と同じ条約締結を求めてきました。

日本側の代表は磐城平藩(現在のいわき市の中心を治めていた藩)藩主であった老中の安藤信正があたり、プロイセン側は後にプロイセンの内相となる外交官フリードリヒ・アルブレヒト・ツー・オイレンブルク伯爵が全権代表として交渉にあたります。

|

| プロイセン王国 |

日本側はこの時期、日米修好通商条約の調印を巡って分裂した朝廷・幕府関係の修復を図るために公武合体策のまっただ中でした。攘夷の意思が強かった朝廷の意向を損ねる恐れがある行動にでることができず日普交渉は膠着します。

この交渉は1858年に新設された外国奉行(神奈川奉行兼務)の“堀 利煕”に任されますが、ここでパーセプションギャップの悲劇が起ります。

交渉の過程で条約内容にプロイセン以外のドイツ諸国との条約が含まれている事が責任者の安藤信正と認識違いが起り“堀 利煕”を問い質します。

※この時プロイセン代表オイレンブルクは統一前のドイツ関税同盟(ハンザ同盟)の代表も兼ねていたためできれば全ての国とも条約締結を目指していました。それが他国との同時締結と捉えられ老中の怒りとなりました。

利煕はそれに対して弁解せず、プロイセンとの条約締結直前に切腹という責任の取り方をします。これにはプロイセン側も驚きを隠せませんでしたが、粘る交渉の過程で、プロイセン単独の条約締結にこぎつけます。

この時のプロイセン側の通訳にはアメリカ公使ハリスの通訳でもある元オランダ人ヒュースケンがあたり、日本側は森山多吉朗(栄之助)が担当していました。

ヒュースケンは、オランダ語、オランダ語と近いドイツ語、英語、フランス語ができたため、日本にいた諸外国の殆どの言語に対応できるスーパー通訳でした。

また、日本側の優秀な通詞、森山多吉朗とも信頼関係が築かれてきた矢先のできごとでした。

オイレンブルク日本遠征記の中で通詞達とのやりとりを「われわれの年齢については、彼らはずっと若く考えていた(日本人は比較的年をとって見えるのである)。酒井は四十三、堀織部は四十一、森山は三十八歳だった。森山は、いろいろ多くの事件、仕事が彼をこんなに年寄りにしたのだと主張した。」

とあります。実際に森山は、激務のため見る見るうちに老け込んだと他の資料にも書かれていますので、特にふけ顔だったのでしょう。

日本側は、直ぐに同じく外国奉行の村垣範忠を後任にします。

来日から半年の交渉の末、ようやく

1861年1月24日(万延元年12月14日)に日本とプロイセン王国との間に、日普修好通商条約が成立しますが、

その10日前の1月15日の夜、大事件が起ります。

攘夷志士によるヒュースケン殺害事件です。

プロイセン使節団の宿舎・赤羽接遇所を出てアメリカ公使館のある善福寺へ帰る途中に、待ち伏せしていた5〜7名の侍に切りつけられ瀕死の状態で善福寺に運ばれます。手当てもむなしく翌16日にヒュースケンは亡くなります。

アメリカ公使ハリスの片腕ともいえるヒュースケンの死はハリスにとって悲しみと怒りの対象となりましたが、これを外交問題とせずプロイセン側も事を荒立てず日本政府はことなきを得ます。

※当時、外国人に対する殺傷事件が多発していて、ヒュースケンにも再三注意を喚起されていた矢先の事件でした。

(ビスマルクの片腕)

プロイセン王国代表、オイレンブルク伯爵は帰国後ドイツを統一したビスマルクの片腕としてプロイセン内相になった優秀な外交官でした。

彼が来日中(1860年のクリスマス)に公館にクリスマスツリーを飾った記録が残っています。これが日本最初のクリスマスツリー設置記録と言われています。

彼らは約半年の交渉の合間に、江戸近辺を散策し長崎にも旅行しています。

当時は、攘夷運動が盛り上がっている日本でしたので、外国人団の外出は大変両国とも気を使った行動だったようです。

交渉団一行の一部は横浜に滞在していました。

この横浜に関して、幾つかの興味深い記述がされています。

横浜ホテル(YOKUHAMA HOTEL)

No.55 2月24日 YOKUHAMA HOTEL-KANAGAWA

横浜の発展のようす

横浜の商店、中でも動物商

友好的な土地の人々の描写

マンダリン岬(本牧岬)付近

横浜での商取引 等々的確な観察記が残されています。

中でも、中村川の堀割(元町の横を流れる)については詳細に

外国人居留地を運河で囲み『第二の出島』にする計画だと地理的に分析しています。

※『オイレンブルク日本遠征記』は、発展の様子が数年の変化を下に訪日後数年経って記述されてるので興味深いものがあります。

その後、プロイセンはヴィルヘルム1世と宰相ビスマルクの下でドイツ統一の道を進みます。日本でのドイツは、幕末から明治にかけて英米仏とは一線を画し中立的立場をとります。この当時新興国で幕藩体制に似ていたドイツに日本の指導陣が心惹かれていくことで、多くのお雇い外国人を招聘し、留学生を送り医学、法律、軍隊制度他 ドイツの影響を強く受けるようになっていきます。

No.162 6月10日(日)日本よさようならである。

ちょっと横浜に関する内容が希薄なので

別に外国人の見た「横浜」特集を組みますのでご勘弁下さい。

【番外編】磯子区濱

横浜市内にある名物商店街の一つ「浜マーケット」

何が名物か?

このあたりを謎解きしながら紹介しましょう。

「浜マーケット」

名物その一

第一印象は、その佇まい。

昭和レトロな感じです。

横浜市内にある「六角橋商店街」と並ぶ戦後生まれた商店街です。規模は「六角橋商店街」が大きいですが、濃密さは五分五分です。

名物その二

近くに鉄道駅が無い!にも関わらず賑わっている。

その訳は、お店が頑張っている!

これが「浜マーケット」の最大の特徴だと思います。

浜マーケット

http://hama-market.com

名物その三

日曜日でも休む時は“休み”

そうなんです。週休ではなく9の付く日が定休日。

日曜でも9日ならお休みです。

名物その四

話題の店がある。

三角コロッケ、ガチコロの「カネヒラ」

総菜の「はまや高木食品」

|

| ちょっと昔の高木食品 |

|

| 小分けの宝庫、色々楽しめます。 |

うなぎの「小島屋」

放火で焼失しましたが、復活したうなぎ屋さんです。

昔のお宝画像を一部紹介します。

|

| おばあちゃんの釜焚き飯 |

|

| この桶から美味いお新香が生まれました |

(商店街周辺にも)

レストラン洗濯船のタンシチュー

季節感を感じる和菓子が人気の「磯子風月堂」

ここで

ちょっと浜マーケット周辺の歴史を

■以前はここが中心商店街!

「浜」の戦前戦後マップ写真比較

明治の頃

昭和初期

戦後

|

| 磯子 偕楽園あたり? |

浜マーケット 未体験の方 おすすめですよ。観光気分でも構いません!

でも財布も緩めておいたほうが 尚 楽しいですよ。

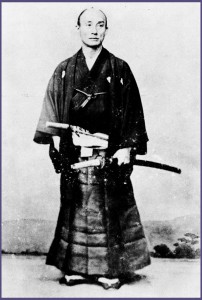

No.412 多吉郎、横浜に死す。

今日は一人の幕末に生きたある<外交官>を紹介します。

森山 多吉郎。

恐らく、殆どの方にとって初めて聞く名だと思います。

彼は横浜を舞台にした世紀の日米外交の通詞(通訳)として活躍した人物で<外交官>という表現は的確ではないかもしれません。ただ、彼は単なる通訳としてではなく国家間の価値観を理解し合うための役割を果たした人物です。

どこかで彼を紹介したいと漠然とですが資料を探っていました。

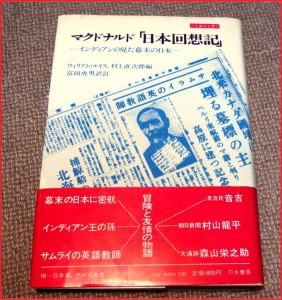

「幕末の外交官 森山栄之助」という本で彼が横浜で急死したことを知り、彼の晩年にも関心がでてきましたので森山のアウトラインを紹介し日米交渉の顛末は後日に紹介することにします。

森山 多吉郎は、一編の長編小説の中で あるアメリカ人と共に描かれています。

「海の祭礼」

吉村昭の秀作の一つです。

歴史作家“吉村昭”は、司馬遼太郎と並ぶ、近代を描いてきた偉大な人物です。

彼の「海の祭礼」に登場する

森山 多吉郎は、1820年7月10日(文政3年6月1日)に代々オランダ通詞を務める長崎の森山源左衛門の家に長男として生まれます。

ある時期まで、彼は森山栄之助と名のります。

彼もまた、有能なオランダ語通詞として家業を継ぎますが、時代はオランダ語以外の語学も必要に迫られてきた幕末に突入します。

(あるアメリカ人ラナルド)

「海の祭礼」はロシアと国境と開国で揺さぶられる北海道宗谷地方から幕が開きます。

ペリー来航の五年前スコットランド人とネイティブアメリカンの間に生まれたラナルド・マクドナルド(Ronald MacDonald, 1824年2月3日〜1894年8月5日)が

日本に来たい一心で漂流民を装い、北海道に上陸します。

彼は 日本の法律によって、長崎に移送され監視下に置かれますが、この時に英語の必要性を感じていた長崎通詞の森山栄之助と出会い“英語”をレッスンすることになります。

日本国内で初めてアメリカ英語を学んだ日本人です。

二人の友情は深く結ばれ、アメリカ本国に帰国(送還)したラナルドは、最後まで日本を懐かしんでいたそうです。

この英語力習得が彼の人生を大きく変えます。

蘭・英2カ国語を使いこなせる通詞として、長崎から江戸に舞台を移し来航したペリー一行の通訳を担当します。

当時のロシア、ドイツ、イギリス、アメリカ他の外交日誌には森山の名が優秀な外交官として登場しますが、日本での通詞の位置はかなり低く見られていたようでほとんど文献には登場することはありませんでした。外交交渉に長けた

・領事ハリスやオールコックとの巧みな交渉力。

・ロシア使節プチャーチンとの熾烈な交渉

・プロイセンとの条約交渉

に森山が重要な役割を果たしています。

1862年(文久2年)1月

一旦開港したものの、国内の攘夷運動の高まりから

開港延期、国境問題等で渡欧した文久遣欧使節団(竹内保徳遣欧使節団)の通訳としてオールコックと同船しイギリスに赴きます。(〜1863年1月)

ここに福沢諭吉も通詞として乗込んでいましたが実践力は圧倒的に森山だったと想像できます。

巧みな外交の国イギリスのオールコックが「信頼しうる英人と情報交換できる」人物と評した彼、森山の英語力と交渉力は優れてたことが皮肉にも外国人によって記録されています。

幕末、江戸(日本)では英語を学ぶ手だてが大きく三つありました。

1 森山に代表される長崎通詞による英学

2 ジョン万次郎に代表される漂流民による英学

3 幕府が設立した蕃所調所での英学

このチャンスを活かした人物として福沢諭吉や福地源一郎がいます。

森山栄之助は、英語普及にも努め、当時の英学辞書だった「英蘭対訳辞書」本から日本語と英語の辞書を編纂しますが多忙のため中断となります。

また公務のかたわら、江戸小石川に英学塾を開きます。

ここに沼間守一、津田仙、福地源一郎が学びました。

No.287 10月13日(土)翔ぶが如く

(謎の多い森山)

幕末から明治にかけて、多くの幕府通詞は新政府の下でも仕事があったため新政府に残ります。

敢えて、徳川家にということで静岡藩に移る通詞もいましたが、

森山は 役職を捨て新政府には加わりませんでした。

「海の祭礼」でも森山の晩年については触れていません。

その他の森山関係資料でも「東京で急死」とあるだけでその間の事情については不明のままでした。

ところが、親友だった福地源一郎の資料には森山が横浜で外国人相手の通訳をしていたとありました。

1871年5月4日(明治4年3月15日)横浜で急死し、妻と4人の子供が残されます。

彼の悲報を知った福地源一郎は、森山の長男と三女を引取り育てます。

三女梅子は福地源一郎の養女となり、同時代を生き静岡藩に移った通詞“西吉十郎”の息子と結婚しました。不思議な縁というか、激動の時代を生きた通詞の間には一種の<仲間>感覚があったのではないでしょうか。

※交渉相手だった諸外国から見た日本と交渉役だった森山との<外交交渉>に関しては 別の機会に紹介することにしましょう。

【追伸】

森山栄之助について

前置きが長く 息が切れてしまい

核心部分が抜けてしまいました。

森山は、幕府の通詞時代とても老け込んでいて

40代でも老人に見える程でしたが、幕府の立場を

通詞として有能な官僚として素晴らしい外交センスを駆使した人物でした。。

維新前夜、滅び行く江戸幕府を前に

彼に残された選択肢の中で、最も静かな道を選びます。

それが横浜での暮らしでした。

自由で、過去のしがらみもない街で森山は一時の平穏を味わったのではないでしょうか。

彼の上司であり親友だった福地源一郎

彼と関係の深かった沼間守一は

自由民権運動の道に進みます。

No.287 10月13日(土)翔ぶが如く

同じ通詞として重責を担った堀達之助は明治になり北海道へ

西吉十郎は、静岡藩から薩摩藩にそして法律家となります。

時代と政治に翻弄された通詞達。今一度歴史の舞台で光を当てるべき人たちでしょう。

No.411 横浜最古の寺周遊(後編)

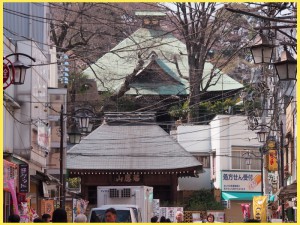

No.410で横浜市南区にある横浜最古の寺院「弘明寺」を紹介しました。

今日は

この弘明寺門前に拡がる賑わいのエリアを紹介しましょう。

【第一スポット】

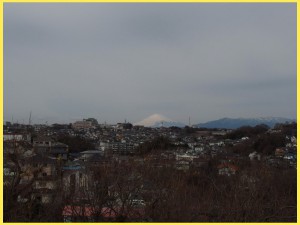

「弘明寺公園」

●見晴らし最高

京浜急行「弘明寺駅」脇にある岡一帯が弘明寺公園です。

高さは約50m、その一番高いところにさらに展望台が設置されています。

展望台からの眺めは富士山の眺め、みなとみらい方面の眺めが最高です。

一周ジョギングコースにもなっています。

●撮影スポット

富士山と丹沢山系

京浜急行の撮影スポット

ランドマークやマリンタワー

●図書館

駅から1分の市内で一番駅に近い図書館です。

屋上がプールになっています。

ちなみに二番目は 実感値で

保土ケ谷図書館ではないでしょうか?(実測してません)

【第二スポット】

「弘明寺境内」

●歴史探索

「四代目橘家圓蔵」他

No.109 4月18日 品川の名人濱に死す

1881年(明治14年)6月24日(金)に開業した

関内を代表する割烹料亭「千登世」寄進の看板

【第三スポット】

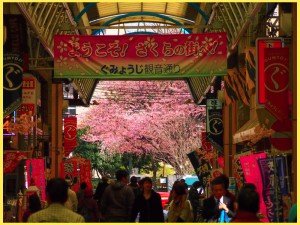

「商店街巡り」

http://www.gumyouji-shoutengai.com

●横浜ハット

昭和24年に創業し、現在は2代目の店主が営む老舗の帽子の専門店です。

茶人帽(和装用の帽子)、船長帽、カウボーイハットなど、帽子の専門店ならではの品ぞろえの豊富さがすばらしい。一つ私も購入しました。

〒232-0055 横浜市南区中島町4-85

https://www.gumyouji-shoutengai.com/shop/yokohamahat.html

●藤方豆腐店

https://www.gumyouji-shoutengai.com/shop/fujikatatoufuten.html

そごう横浜店地下食品街にも横浜橋商店街横、大通り公園側に出店しています。

●マコト

レストラン マコト

https://www.gumyouji-shoutengai.com/shop/restaurantmakoto.html

ハンバーグランチを食べました。

ソースのさっぱり感が絶妙でした。とかく濃いめが多い中、

あっさりソースが肉の味をしっかり楽しめました。

●地元で噂のパン屋さん

デュークベーカリー

https://www.gumyouji-shoutengai.com/shop/dukebakery.html

種類の多さは驚きです。

あんぱんが美味しかったです。

●盛光堂総本舗

https://www.gumyouji-shoutengai.com/shop/seikoudousouhonpo.html

最中が人気です。

【第四スポット】

「大岡川」

●桜

●水辺周遊

【第五スポット】

「名人登場」

●街場の博士

酒学工房 川松屋の川松博士

※この川松屋さんでは なんと ルバイアートが置いてあります。

国産ワイン数々あれど、この「ルバイアート」は私が推薦して止まない逸品です。

中々横浜には置いてないんですね。

残念です。中々取扱店増えません。

●マイスター

印鑑なら国峰さんの彫りがおすすめです。

http://www.kunimineinbou.co.jp

【番外編】

弘明寺駅の貴重品

プロダクトデザイナー柳 宗理デザインの横浜市営地下鉄駅設備デザインを手がけました。

彼は、1970年に野毛山動物園歩道橋や看板もデザインしています。

現在、蒔田駅や弘明寺駅などに設置されています。

弘明寺は「背もたれサポーター」と「ベンチ」が現役で残っています。

もうひとつ弘明寺のお宝追加します。

No.410 横浜最古の寺周遊(前編)

今日は「弘明寺(ぐみょうじ)」を紹介しましょう。

721年開祖、武藏国久良郡(くらきぐん)の郡寺として

現在まで多くの参拝客、観光客を集める古寺です。

瑞應山蓮華院弘明寺は、インドの善無畏三蔵法師により開かれた横浜で最も古いお寺です。

本堂は寛徳元年(1044年)3月10日、光慧上人により建立され明和3年(1766年)に智光上人により再建されました。

1976年(昭和51年)に火災予防も兼ね茅葺より銅板葺に改修され現在にいたります。

(文化財)

国指定重要文化財の木造十一面観音立像(彫刻)

横浜市指定有形文化財の木造金剛力士立像(彫刻)

木造黒漆花瓶(工芸品)

弘明寺梵鐘(工芸品)

坂東三十三カ所の十四番札所です。

御詠歌は

「ありがたや

誓いのうみを

かたむけて

そそぐ恵みに

さむるほのやみ」

現在は京浜急行が寄進した「身代わり地蔵菩薩」が人気です。

(波乱の歴史)

弘明寺の現在の賑わいにも波乱の歴史がありました。

鎌倉時代には地元鎌倉武士の信仰を得、

江戸時代には観音信仰の場として鎌倉街道も整備され

弘明寺詣で賑わいます。

大きな転機は 明治維新でした。

弘明寺は「御朱印寺」として幕府公認の寺として保護されましたが

神仏判然令による廃仏毀釈運動で檀家の無い寺は特に経営が厳しくなります。

神仏分離は仏教排斥を意図したものではありませんでしたが、一種の民衆の廃仏運動に繋がります。

1901年(明治34年)に31歳の若き一人の僧が困窮の弘明寺住職となります。

彼の名は渡辺寛玉(老師)弘明寺中興の師として現在も語り継がれています。

彼は、寺を守るために 当時山手にあった真言宗準別格本山増徳院の役僧を務めます。平たく言えばアルバイトをしながら寺を守ったというところです。

この真言宗準別格本山「増徳院」といえば、

この寺の墓所をペリーの意向で外国人の墓地に提供したことから現在の「山手外国人墓地」が誕生します。

「増徳院」は、関東大震災で倒壊し平楽に再建され現在に至ります。

渡辺寛玉という方は、この増徳院で多くの有力者の知遇を得ます。

1907年(明治40年)に「弘明寺」の支援団体「勝保会」が市内の有力者の下で興されます。

弘明寺「勝保会」

会長が茶商 大谷嘉兵衛です。

彼は、伊勢山皇大神宮の創建にも尽力し、初代氏子総代となっています。

副会長には市内有数の質商として財を成した太田治兵衛がなり

メンバーには

原富太郎、石川徳右衛門、平沼亮三、野村洋三 他横浜の有力者が名を連ねます。

「勝保会」を軸に弘明寺は 地域振興も含め復興することになります。

その昔、手っ取り早い産業誘致に「花街」がありました。

特にお寺さんには「花街」がつきものでしたので

大変賑わったそうです。

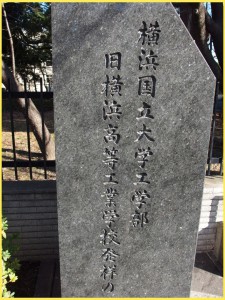

(文教地区に)

1920年 (大正9年) に横浜高等工業学校「横浜高工」(後の横浜国大工学部)が設立され

弘明寺の環境が一変します。

お寺さんの表参道の真ん前に国立の学校が設立されたことで、

学校の横に「花街」は教育環境上ヨロシクない。

賑わいの観光資源?だった花街は井土ケ谷と大久保に分散してしまいます。

その代わりに、(通学用に)

1919年(大正8年)市電の終着駅として鎌倉街道沿いに「弘明寺駅」が完成します。

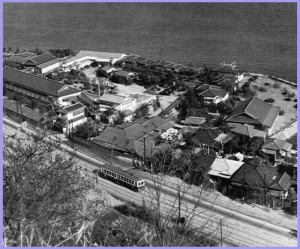

|

とは言え

弘明寺駅と蒔田駅周辺は、何もないノッパラと畑ばっかりで場末!の停車場でした。

その後、産業振興博覧会の「共進会」が蒔田近くで開催され(地名に共進の名が残っています)たり、

1930年(昭和5年)に京浜急行「弘明寺駅」が開業することで次第に賑わいを取り戻しはじめます。

この京浜急行「弘明寺駅」の敷地は「弘明寺」が提供したそうです。

昭和10年頃になり、弘明寺が敷地を提供し 市民公園「弘明寺公園」が誕生し

弘明寺商店街のベースが形成されます。

そして幸運にも戦災を免れることで 戦後の商品供給の市場として栄え現在の商店街が出来上がります。

戦後も「弘明寺商店街」エリアは、市電が廃止されるまでは地域最大の商業集積地でした。その後、上大岡の発展で地域一番の座を譲り渡しますが

当時、東洋一の全長270m(現在全長312m)のアーケード設置したり

最近では太陽光発電システムが設置する時代にしっかりとアンテナを張った商店街マネジメントで活性化しています。

■市民公園「弘明寺公園」散策

■弘明寺商店街おすすめの店

■お宝紹介 は(後編に続く)

No.409 二国五郡物語

横浜の古代中世に昨日No.408で触れた流れで、今日はその後、

七世紀後半から八世紀にかけての横浜をざくっと紹介しましょう。

街歩きにちょこっと役立つ程度です。

現在の横浜市域は、古代国家の時代

二つの国(今の県みたいなもの)

その下の五つの群に分かれていました。

(二つの国)

二つの国は

武藏国(むさしのくに)

相模国(さがみのくに)

この二つの国境は、おおよそ現在の藤沢市と横浜市の市境を流れる境川で分かれていました。

(五つの群)

武藏国(むさしのくに)の

都筑郡(つづきぐん)

久良郡(くらきぐん)

橘樹郡(たちばなぐん)

相模国(さがみのくに)の

高座郡(たかくらぐん)「太加久良」

鎌倉郡(かまくらぐん)

(郡域の変化)

一気に時代を明治に飛ばします。

明治初期も、江戸時代の地域割を維持しながら郡制を敷きますが

ちょっと古代と異なっています。

久良郡(くらきぐん)→16世紀ごろから久良岐郡に

橘樹郡(たちばなぐん)→エリアの拡大

古代の郡域は鶴見川を境に分かれていましたが、中世には

星川・仏向・程ヶ谷(保土ヶ谷)他が橘樹郡になっています。

この辺は簡単にしておきます。

(横浜市域は都筑郡・久良郡)

現在の横浜市域に古代の都筑郡・久良郡がほぼ入ってしまいます。

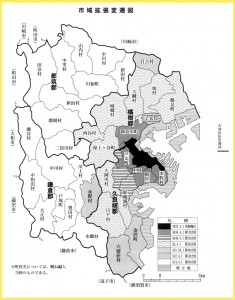

その他の橘樹郡・高座郡・鎌倉郡は、明治以降の市域拡大で

その一部を編入してきました。

古代の分け方で言えば、横浜は異なる地域の混成エリアともいえるでしょう。

余談ですが

横浜で一番新しい区が都筑区と青葉区ですが、「都筑」の名が候補に挙がった時は、新しい住民(居住年数20年未満)が殆どだったこのエリアの住民には“つづき”の名になじみがありませんでした。歴史を記憶する「地名」を残すことは大切だと私は思います。

この都筑、時折「都築」と誤記が起ります。明治時代にも「都筑」ではなく「都築」と表記している文献があるくらいですから 間違いやすい地名といえるかもしれません。

「つづき」「つずき」の違いです。

間違えないようにしたいものです。

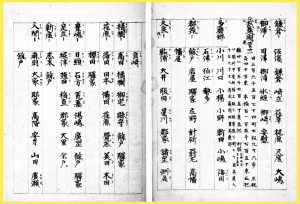

|

| 和名類聚抄 |

(郡の下に郷)

古代

国の下に郡、

郡の下には郷がありました。

都筑郡には

餘部(あまるべ)

店屋(まちや)

驛家(うまや)

立野(たての)

針斫(はざく)※石偏に斤(文字化けの場合)

高幡(たかはた)

幡谷(はたのや)

久良郡には

鮎浦(ふくら)→六浦庄

大井(おおい)

服田(はとだ)

星川(ほしかわ)

郡家(ぐうけ・ぐんげ・こおげ)

諸岡(もろおか)

洲名(すな)

良崎(よしはし)

http://www.rekihaku.city.yokohama.jp/news/news21-4.html

現在に残る地名が幾つかあります。

逆に 殆ど無くなってしまいました。

立野(たての)

針斫(はざく)→八朔

星川(ほしかわ)

諸岡(もろおか)

このように

七世紀後半から八世紀にかけて古代国家が領地を明確にしていきながら成立していきます。領地には管理(支配)する役所と寺社が設置されていきます。

武藏国の国府は、多磨郡(現在の府中市)

相摸国の国府は、大住郡(現在の平塚市)→平安時代に現在の大磯に移ります。

※国府の湊(津)で国府津(こうづ)の名が残っています。

一方、役所と共に寺社が設置されますが

武藏国(むさしのくに)→氷川神社

相模国(さがみのくに)→寒川神社

以下郡にも役所と寺社が創られていきます。

横浜で郡の役所と共に建立された寺といえば「弘明寺」です。

次回は

この弘明寺の近現代を紹介しましょう。

※驛(うまや)の食卓

古代の地名から命名かどうかオーナーには確認してませんが、

美味い横浜ビールは「驛の食卓」です。

http://www.umaya.com