No.463 高島嘉右衛門 風聞記

北海道と横浜を結ぶ政商「高島嘉右衛門」を追いかけている内に、不思議な人間関係に辿り着きました。

今日は 想像の領域!のセミフィクション仕立てです。

賀茂真淵、本居宣長と並ぶ国学者、平田篤胤(ひらた あつたね)。

その考えは尊皇攘夷の支柱となり、倒幕後の明治維新変革期の原動力ともなりました。

幕府の暦制を批判したことで江戸から追放された人物です。

平田篤胤は

1776年10月6日(安永5年8月24日)に生まれ

1843年11月2日(天保14年閏9月11日)郷里秋田で亡くなります。

彼が江戸処払いを命じられ、1841年(天保12年)故郷秋田に蟄居するまで京橋三十間堀に居を置いていた頃

近隣の子供達を集め一種の英才教育をしていた時期があります。

ちょうどその頃 近所(三十間堀八丁目)に暮らしていたのが

薬師寺嘉衛門一家です。この薬師寺家六男が

後に高島嘉右衛門と名乗ります。

嘉右衛門は 易断家としても有名で自伝によれば獄中で学んだとありますが、

そのキッカケとなったのは

平田篤胤か その養子となり優秀だった平田 銕胤(ひらた かねたね、1799年12月31日(寛政11年12月6日)〜1880年(明治13年)10月25日)ではないか?と推理しています。

高島 嘉右衛門は1832年12月24日に生まれます。

平田 銕胤は1824年25歳の時に篤胤の養子となります。

銕胤は嘉右衛門の親くらいの年齢ですから 嘉右衛門は彼から易学を学んだのかも知れません。

これだけでは ただ単に 時代と育った場所が近いというだけです。

ところが 意外な所で この点と線が結ばれたのです。

舞台は 一気に北海道に移ります。

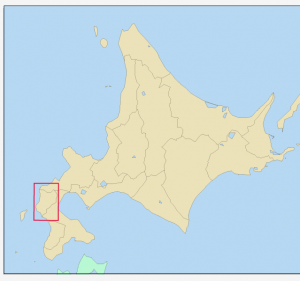

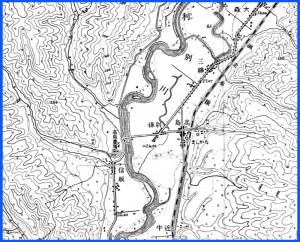

北海道の西南海岸に“せたな町”という小さな街があります。平成に入って市町村合併する前は“瀬棚町”と漢字で表記しました。

この“瀬棚町”を もしかしたら テレビか新聞で知っている方も多いかもしれません。過疎地における予防医療の実践で多くの報道があった村上智彦医師で有名になった町で、彼が一時期勤めていたのが「荻野吟子記念瀬棚町医療センター」です。

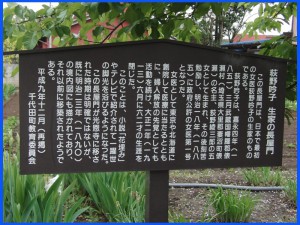

ここでは村上医師ではなく記念病院名となった「荻野吟子(おぎのぎんこ)」がキーワードになります。

■荻野吟子

荻野吟子は日本における近代医学を学び女医となった第1号です。北海道久遠郡瀬棚町で開業し10数年この瀬棚地域に貢献した記念すべき人物ですが、その人生は波瀾万丈そのものでした。

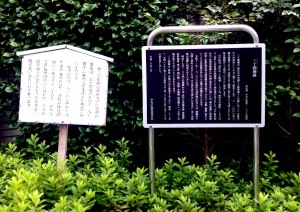

荻野吟子の功績をしのび 1967年(昭和42年)北海道百年を記念して女史の顕彰碑が開業地跡に建てられます。

1851年4月4日(嘉永4年3月3日)武蔵国幡羅郡(現在の埼玉県熊谷市)に生まれ

1913年(大正2年)6月23日東京府本所区小梅町の自宅で亡くなります。

62歳でした。

彼女の足跡を簡単に追います。

1870年(明治3年)19歳のとき夫からうつされた淋病がもとで離婚し、治療のため上京します。ところが、婦人科治療を行った医師は全て男性医師だったため“屈辱的な体験”をします。そこで荻野は女医を志します。

1875年(明治8年)24歳で東京女子師範学校(お茶の水女子大学の前身)一期生として入学します。

1879年(明治12年)首席で東京女子師範学校卒業し医学を習得するために私立医学校・好寿院に特別に入学を許されます。その時も男子学生に様々ないじめにも遭いながら優秀な成績で卒業します。

当時 医師資格受験が許認可制だったため、

荻野吟子は東京府、埼玉県に医術開業試験願を提出しますが

ことごとく“却下”されてしまいます。

1884年(明治17年)9月多方面への働きかけが実り医術開業試験前期試験を受けることができます。他に3人受験者がいましたが吟子だけ合格します。

1885年(明治18年)3月34歳で後期試験に合格し同年5月湯島に「産婦人科荻野医院」を開業します。近代日本初の公許女医の誕生です。

1886年(明治19年)田口卯吉らとともにキリスト教の洗礼を受けます。

さらに荻野吟子は自ら波瀾万丈の人生を選びます。

1890年(明治23年)39歳の時13歳年下の同志社の学生、志方之善(しかたゆきよし)と周囲の猛反対を押し切り再婚します。

夫、志方之善が理想郷をつくるという信念から北海道へ渡る決意をし

1891年(明治24年)単身渡道します。

キリスト教徒のための理想郷を求めて志方之善の他、丸山要次郎らが神丘地区(イマヌエル)に調査に入り、

1893年(明治26年)に会衆派と日本聖公会の教徒約60戸が入植します。

1896年(明治29年)吟子も診療所を閉鎖し之善のいる神丘地区(イマヌエル)に入植しますが、諍いを嫌った吟子は海辺の瀬棚合津町に移転し診療所を開業し夫、志方之善と距離をおきます。

※当時 今金町は一種のゴールドラッシュで、砂金、メノウ、マンガン、マンガン採掘採集地として入植者が殺到しますが同時に争いも絶えない時代でした。

志方之善はマンガン採掘にも失敗し京都の同志社に戻り神学を学び、牧師として北海道浦河教会に赴任することになります。

1905年(明治38年)志方之善は敗残の思いの中、病死します。

1908年(明治41年)吟子は帰京するまでこの地瀬棚町で診療活動を行います。

ここまで「荻野吟子」の簡単な生涯を追ってきましたが、どこに高島 嘉右衛門との接点があったのでしょうか?

吟子は医術開業試験願を提出しますがことごとく“却下”されてしまいます。

「…願書は再び呈して再び却下されたり。思うに余は生てより斯の如く窮せしことはあらざりき。恐らくは今後もあらざるべし。時方に孟秋の暮つかた、籬落の菊花綾を布き、万朶の梢錦をまとうのとき、天寒く霜気瓦を圧すれども誰に向かってか衣の薄きを訴えん。満月秋風 独り悵然として高丘に上れば、烟は都下幾万の家ににぎはへども、予が為めに一飯を供するなし。 …親戚朋友嘲罵は一度び予に向かって湧ぬ、進退是れ谷まり百術総て尽きぬ。肉落ち骨枯れて心神いよいよ激昂す。見ずや中流一岩の起つあるは却て是れ怒涛盤滑を捲かしむるのしろなるを。」(せたな町HPより)

万策尽き、最後の手段として外国での資格取得も考えていた荻野吟子に救いの手を差し伸べたのが、

高島嘉右衛門です。

嘉右衛門と荻野吟子の接点は不明ですが、

当時の医師資格に関する政府トップ衛生局局長「長与専斎」との接点を

嘉右衛門は国学者で政府に発言力のある

井上 頼圀(いのうえ よりくに天保10年2月18日(新暦1839年4月1日)〜大正3年(1914年)7月4日)に依頼します。

井上 頼圀は国学者で文部省、宮内省に出仕し、私塾神習舎で教えた教育者です。

1882年(明治15年)には松野勇雄らと皇典講究所(のち國學院)を設立します。

國學院教授、女子学習院教授を務めました。

ここで、冒頭の推理が登場します。

国学者、井上 頼圀は

平田 銕胤の弟子にあたります。

高島嘉右衛門より7歳年下の井上 頼圀は、平田 銕胤を介して親交があったのではないでしょうか。

荻野吟子が 北海道久遠郡瀬棚町で医療活動を行いながら過ごした10年

1898年(明治31年)から1908年(明治41年)の頃

高島嘉右衛門は

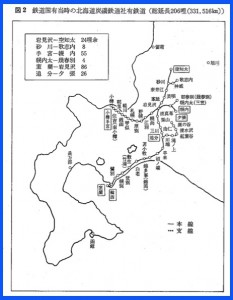

1889年(明治22年)「北海道炭礦鉄道会社」に出資

1892年(明治25年)4月4日に二代目社長に就任。

1906年(明治39年)10月1日に国有化。

この時期に、荻野吟子と高島嘉右衛門との交流が 北海道で無かった方が不自然ではないでしょうか。

山師、政商 かなりダーティなイメージのある「高島嘉右衛門」ですが、

単純に腹黒い人物像では解けない部分も多く、

人間 高島嘉右衛門の実像が 今後の研究であぶり出されていくことを

大いに 期待するところです。

●今回は 殆ど横浜とは関係ありませんでしたが、

点と線がつながった感動をそのまま掲載しました。

次回から また横浜ローカルに戻ります。

(余談)

高島嘉右衛門のもう一つの謎が

時の総理大臣 伊藤博文と 姻戚関係にありながらも

その関係が 易経で伊藤の暗殺を予言した!という話ばかりです。

伊藤博文の汚れ役を一部担っていたとも考えられます。

幕末明治はまだまだ 謎だらけです。

No.462 北海道と横浜を結ぶ点と線2

横浜と北海道の大地を点と線で結んだ男がいます。

おそらく、北海道と最も因縁のある横浜商人でしょう。

彼の名は

高島嘉右衛門(たかしまかえもん)

今日は “北海道と横浜を結んだ高島嘉右衛門”を紹介しましょう。

|

| 神奈川区にある高島嘉右衛門自宅近くの碑 |

北海道に限らず八面六臂の活躍をした嘉右衛門は、横浜・東京のインフラ関係、港湾関係に多く関わります。南は佐賀鍋島藩、東北の南部藩、静岡、愛知 他全国を走り回ります。殆ど鉄道のない時代にです。

中でも北海道では多方面で活躍し多くの足跡を残しています。

■北海道の高島嘉右衛門

2006年(平成18年)4月に廃線となった「北海道ちほく高原鉄道ふるさと銀河線」に「高島駅」がありました。この「高島駅」は、横浜市西区にある「高島駅」同様、高島嘉右衛門に因んでつくられた駅です。駅名としては1910年(明治43年)9月22日国有鉄道網走線の駅として開業した「高島駅」の方が歴史ある駅でした。

皮肉にも東横線高島駅(後に高島町駅)も2004年3月に廃止されました。

北海道の「高島駅」は廃止される前に一度訪れたかった場所ですが、残念ながら間に合いませんでした。

何故、北海道に高島駅?

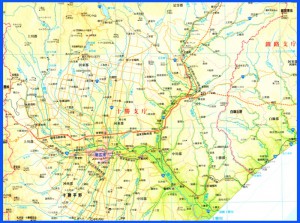

北海道の十勝川流域、帯広市の北東に位置する中川郡池田町高島は

明治中期に高島嘉右衛門が開いた「高島農場」によって発展した町です。鉄道インフラに強かった高島は鉄道敷設を念頭に入れながら農場周辺の道路整備を行います。

「高島農場」

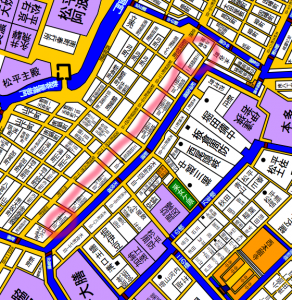

大正11年の地図でも確認することができます。

農場の横には学校も開校しますが、学校は池田町立高島小学校として現在も残っています。

実は高島嘉右衛門の北海道ビジネスは明治になって早々から始まります。

1874年(明治7年)には横浜港〜函館港間の定期航路を開きます。

経営的には大失敗で採算が合わずに翌年には中止になってしまいますが嘉右衛門は諦めていませんでした。

その後も北海道でのビジネスチャンスを狙っていました。

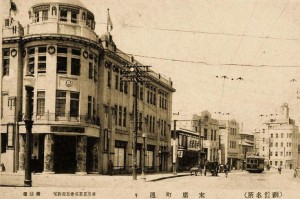

ちょうどこの頃、新潟県三条町から二人の青年が北海道札幌に小間物店を開きます。今井藤七と同郷の高井平吉です。

彼らは苦労しながらも低価格と誠実さ・勤勉さが評判となり地域一番店となり1874年(明治7年)には店名を「丸井今井呉服店」とします。

この「丸井今井呉服店」が後の北海道老舗デパート「丸井今井」に育ちます。

創業期、高島嘉右衛門とも交流があり。嘉右衛門の北海道ビジネスとも深く結びついていました。

※「丸井今井」は残念ながら近年経営破綻し三越伊勢丹ホールディングス傘下となりました。

大正13年に札幌の老舗丸井今井本店ビルの設計を担当したのが「遠藤於菟」です。

No.159-2 6月7日(土) 三井物産ビル

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=4877

精力的に北海道のビジネスチャンスを求めた嘉右衛門は、

1889年(明治22年)「北海道炭礦鉄道会社」に出資し経営参加します。

此の頃に関係があったのでは?と思われるのが

瀬棚町に日本の女医第一号となった荻野吟子が開業し、高島が支援したと思われる接点がありました。

No.463 高島嘉右衛門 風聞記

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=91

その後、創業者堀基の後を継ぎ1892年(明治25年)二代目社長となります。(後に四代目社長にも)

※「北海道炭礦鉄道会社」 手宮(小樽市) – 幌内(三笠市)間をはじめ、現在の北海道旅客鉄道(JR北海道)函館本線の一部

■ワンマン経営の果て

高島嘉右衛門のビジネススタイルは、典型的なワンマン経営でした。明治期の様々なビジネスに参画しますが、全て後継者育成をしなかった経営者でした。

成功したもの失敗したもの全て自分で切り開き自分で責任をとっていくタイプでした。同じワンマン経営だった岩崎弥太郎とは同じビジネスチャンスをつかみながら全く対照的な人生を歩むことになります。

もう一つ、高島嘉右衛門を巡る 面白いエピソードが北海道にあります。

次回は 半分想像!フィクションも含めて 高島嘉右衛門の謎に迫ります。

(関連ブログ)嘉右衛門は話題満載。いっぱいあります。

No.204 7月22日 (日)一生を世界一周に賭けた男

No.61 3月1日 成田山横浜別院延命院復興

No.391 謎解き馬車道

他は省略