No.227 8月14日(火)横浜橋通商店街名誉顧問誕生!

街の商店街が衰退しています。元気がありません。

その中でも、紹介したい元気な商店街が幾つかあります。

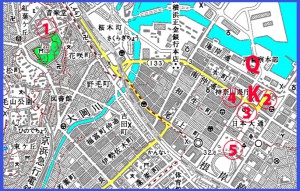

その一つが横浜市南区に横浜橋通商店街です。

1936年(昭和11年)8月14日(金)に

現在の横浜橋通商店街名誉顧問「椎名 巌」さんが横浜橋通商店街近くの真金町で誕生しました。

まずは、横浜橋通商店街協同組合名誉会長“椎名 巌さん”のご挨拶から。

「よこはまばし商店街は八百屋さん、肉屋さん、魚屋さんをはじめとする130数店舗が、より新鮮なものをより安く、又よりよいサービスをと競争し、お客様に大変喜ばれている商店街でございます。

拙宅も商店街に大変近いところにございますので、ひまを見つけては家内と商店街をぶらついたり買い物をさせていただいております。

最近ではこのように活気に溢れ、人情味のある商店街は、全国的に見ましても少なくなってしまいました。しかしながらこのよこはまばし商店街は、全商店が一丸となって頑張っております。

商店街名誉顧問として、どうかこれからも末永く御贔屓くださいますようお願い申し上げます。 名誉顧問 桂 歌丸」

そう、今日は落語芸術協会会長で横浜にぎわい座館長、テレビ番組「笑点」の5代目司会を務めた桂歌丸師匠、本名 椎名 巌さんの誕生です。

亡くなるまで地元に暮らし、時々師匠、弟子の姿を見かけることが出来ました。

歌丸師匠の生まれ育った横浜市南区真金町(当時は中区)は、

明治から昭和まで続いた遊郭でもありました。(横浜遊郭史に関しては別項設けます)

ここには、11月に街が変わる酉の市の大鷲神社があります。

この横浜橋通商店街は酉の市の11月は勿論、

年末の年越しセールは身動きできない混み合いです。

ふだんも賑わう横浜橋通商店街、昭和40年代にアーケード化し開放型の伊勢佐木モールと対照的な商店街として賑わってきました。

http://www.yokohamabashi.com

(多くある良い店!から幾つか紹介しましょう)

■呉服と寝具 あさひや 本店

祭礼用品、オリジナル印半纏、鯉口シャツ、ダボシャツの品揃えに関しては横浜随一でしょう。

■横濱そば處 江戸藤

創業100年以上の歴史を持つおそば屋さん。蕎麦猪口 コレクションも見事です。

■とんかつ 喰道楽 梅月茶屋

大通公園口の角にあります。お弁当もおすすめです。→閉店しました。

■うなぎ店 八舟

今でも時々テイクアウト、小さなカウンターで昼食をいただきます。

■京城物産・木浦家(モッポ・チ)

横浜橋通商店街にはキムチの美味しい店が幾つかありますが、私はここで良く買います。

15年前の商店街マップを見ると確かに お店の入れ替わりはありますが、このご時世 生き残って元気なお店の多い商店街である事は間違いありません。未体験の方は 一度立ち寄ってみてください。

商店街を抜けると昔からの芝居小屋「三吉演芸場」があります。

http://miyoshiengeijo.web.fc2.com

No.104 4月13日 てな訳でお後がよろしいようで。

(余談)

歌丸師匠の誕生日8月14日と同じ日、

1887年(明治20年)8月14日真砂町の隣町 平楽に生まれたのが荒畑 寒村です。

彼は生まれてまもなく、鎌倉郡永野村字上野庭の臼居家に里子に出されます。

日本の社会主義者・労働運動家であり、作家としても活躍、衆議院議員も歴任しました。

No.226 8月13日(月)西波止場の2勝1敗

2012年(平成24年)のロンドン五輪で日本の競泳陣、

最初は気をもみましたが10個以上のメダルを獲得し大活躍でした。

1898年(明治31年)8月13日(土)の今日、横浜西波止場の前にあった外国人水泳場で国際競泳大会が開催されました。

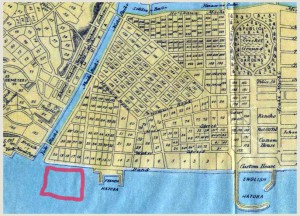

この「西波止場」少し混乱があります。ここでいう「西波止場」は下記の地図と 横浜港の中心部にあたる「英吉利波止場」周辺が水泳大会に適していたかどうか?不明なため暫定で仏蘭西波止場を「西波止場」としました。→横浜史では一般的に下記波止場は「東波止場」としています。

|

| 明治中期、<西波止場>付近? |

横浜で海水浴の話しといえば金沢八景と本牧近辺が歴史的に有名ですが、

“はじめて競争”では「湘南海岸」に譲るとして

日本初の「国際競泳大会開催」はおそらくこの横浜西波止場国際水泳競技が一番最初ではないでしょうか。

対戦は“水府流太田派”対

横浜外国人クラブ“アマチュア・ローイング・クラブ”とで行われました。

ここで“水府流太田派”と日本泳法について簡単に説明しておきましょう。

現代の競泳スタイルは個人メドレーで定められたバタフライ→背泳ぎ→平泳ぎ→自由形に代表される4種目ですが、日本でも泳法にはいろいろなスタイルがあったようです。

日本古来の泳法を古式泳法(日本泳法)といいます。

水府流太田派は水戸の水府流を母体とし、明治初年太田拾蔵によって創設された泳法の一派で、古式泳法の中で明治時代に一気に広まった泳法です。

日本泳法は、シンクロナイズドスイミングに通じる部分も多く、改めて研究と普及が求められている分野でもあります。

日本泳法いろいろ

面白いです!!ご存じない方は 必見!です。

小堀流、神伝流、能島流、向井流、水府流、水府流太田派

http://www.youtube.com/watch?v=3TEj_OiA-vY

日本泳法いろいろ

神統流、山内流、小池流、向井流、水府流太田派

http://www.youtube.com/watch?v=8Qhs6b-fXEw

水府流太田派

http://www.youtube.com/watch?v=8_Mf4qekkRc

舞台を競泳会場となったYARC(ヨコハマ・アマチュア・ローイング・クラブ)水泳場に戻します。

試合結果は水府流太田派が2勝1敗で、記念すべき初?優勝を遂げます。

その後リベンジ大会も行われたようですが、結果は不明です。

上記のyoutubeで 当時の雰囲気を想像してみてください。

ここにも異文化コミュニケーションがあったんですね。

関係ブログ

No.136 5月15日 フルライン金沢区

(予備資料)

ロンドン五輪 競泳メダルを獲ったのは下記の通り。

男子400mメドレーリレー、男子200m背泳ぎ、女子200m平泳ぎ、女子400mメドレーリレー、女子200mバタフライ、男子200m平泳ぎ、男子200mバタフライ、女子100m平泳ぎ、女子100m背泳ぎ、男子100m背泳ぎ、男子400m個人メドレー

No.225 8月12日 (日)太夫 打越に死す

「どうする、どうする」と客席から声がかかり

明治・大正期

多くの人を熱狂させた女義太夫、当時の学生、庶民、文学者まで多くの人を熱狂させました。

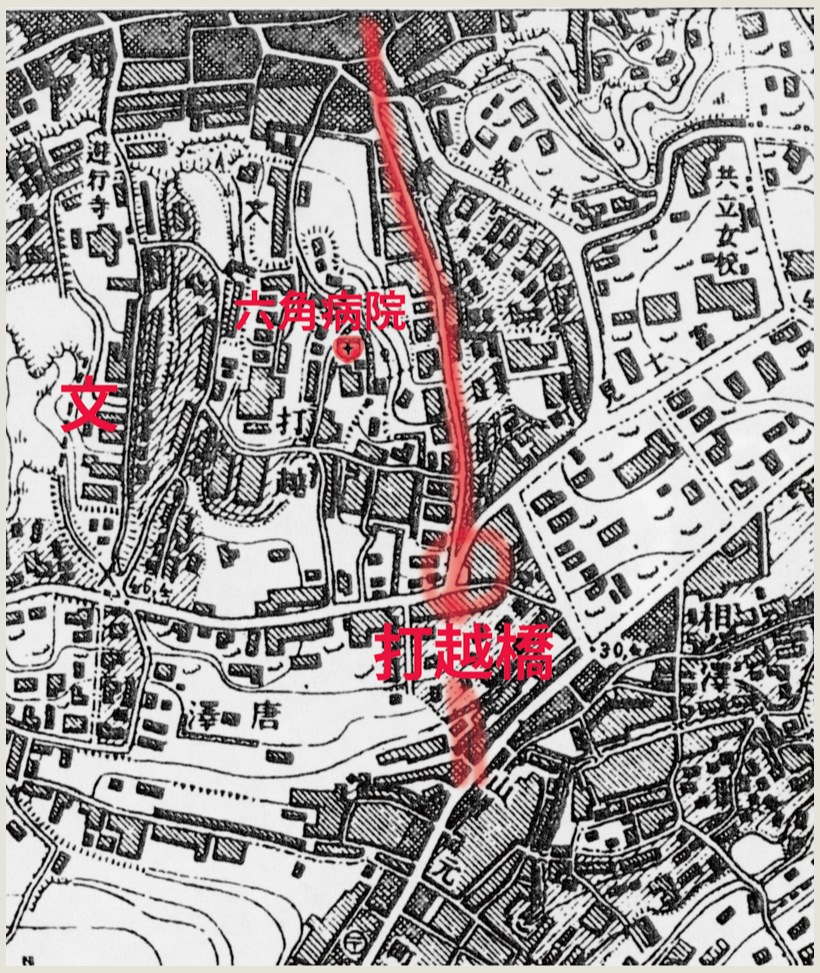

中でも東京・横浜で人気を集めた女義太夫の太夫、竹本東猿(たけもと とうえん)が、惜しまれながら1905年(明治37年)8月12日の今日、打越の六角病院で亡くなりました。

38歳の若さでした。

|

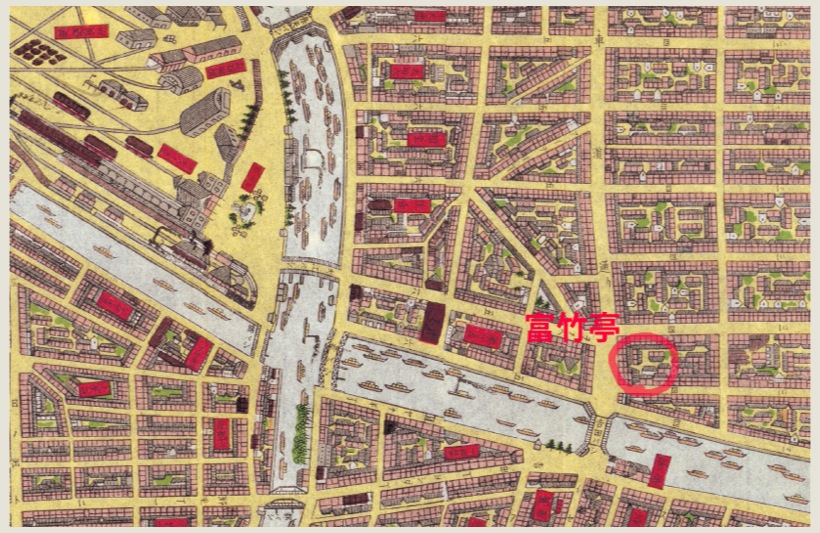

| 大正11年の打越エリアの地図 赤い文が現在の石川小学校です |

|

| 昭和に架けられた美しい打越橋 |

明治の大衆芸能を語るには、この女義太夫が欠かせません。

女義太夫(おんなぎだゆう)

略して「女義(じょぎ)」と呼ばれた浄瑠璃に欠かせない「女性による語り芸」は、江戸後期に盛り上がりをみせますが水野忠邦の天保の改革によって禁止され下火になっていきます。明治に入り、女義太夫が再び人気を集めます。1877年(明治10年)寄席取締規則により女性の芸能活動が法的にも認められてからは江戸時代を凌ぐ人気芸能となり大正中期まで全国的に流行します。

(時代の人気スター)

東西、東京大阪で当代人気の女義太夫の太夫が続々登場します。その一人が竹本東猿、1867年(慶応3年)大阪に生まれ育ち、19歳で真打となり大阪の女義太夫界で名声を確立します。1899年(明治32年)31歳で上京し、東京、横浜で一世を風靡します。

東の東猿、西には小清(竹本小清)、豊竹呂昇ありと言われます。

(義太夫の魅力)

古典芸能の世界は比較的男性優位になりがちですが、義太夫に関しては女性の方が圧倒的な人気を誇りました。実力の点でも男性に劣らず迫力・技能があり芸術としての領域を確立しました。

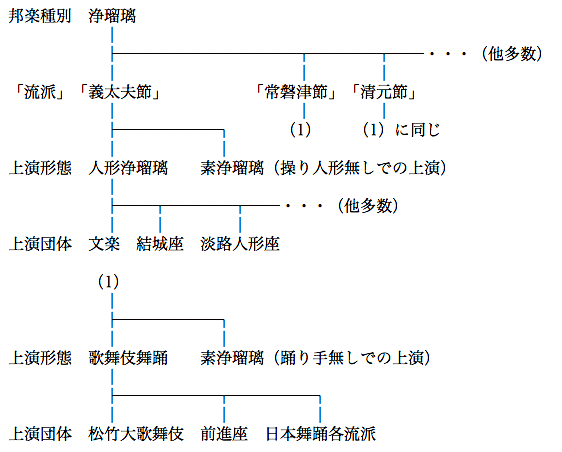

|

| 浄瑠璃、義太夫の概念図 |

人気もハンパではありませんでした。

太夫は、日常生活のなかにも深く入り込む庶民のアイドルであり、時代のヒロインでもありました。中でも当時の書生(大学生)達が熱狂し佳境に入ると「どうする、どうする」と客席から声がかかり小屋は興奮のるつぼと化したと言います。このことから、彼らを「堂摺連=どうするれん」と呼んだりもしました。

自由民権、社会主義の集会でも娘義太夫が良く余興として楽しんだそうです。

岡本綺堂も「明治時代の寄席」『風俗 明治東京物語』の中で下記のように述べています。

「今日の若い人達も薄々その噂を聞いているであろうが、その当時における女義太夫の人気はあたかも今日の映画女優やレビュー・ガールに比すべきものであった。

江戸時代の女義太夫はすこぶる卑しめられたものであったが、東京の寄席でおいおい売出すようになったのは明治十八、九年頃からのことで、竹本京枝などがその先駆であつたと思われる。やがて竹本綾之助があらわれ、住之助が出で、高座の上は紅紫爛漫、大阪上りとか阿波上りとかいろいろの名をつけて、四方からおびただしい女義太夫が東京に集まって来たのである。その全盛時代は明治二十二、三年頃から四十年前後に至る約二十年間で、東京の寄席の三分の一以上は、女義太夫一座によって占領さるる有様であった。」(昭和11年刊)

品行方正で後進の模範ともされ、「堂摺連=どうするれん」の他名士達にも人気のあった竹本東猿、1905年(明治36年)夏、横浜馬車道の義太夫専門劇場「冨竹亭」(真砂町4丁目)で公演を終えた後、体調不良を訴え打越にあった「六角病院」に入院し乳がんと判ります。

|

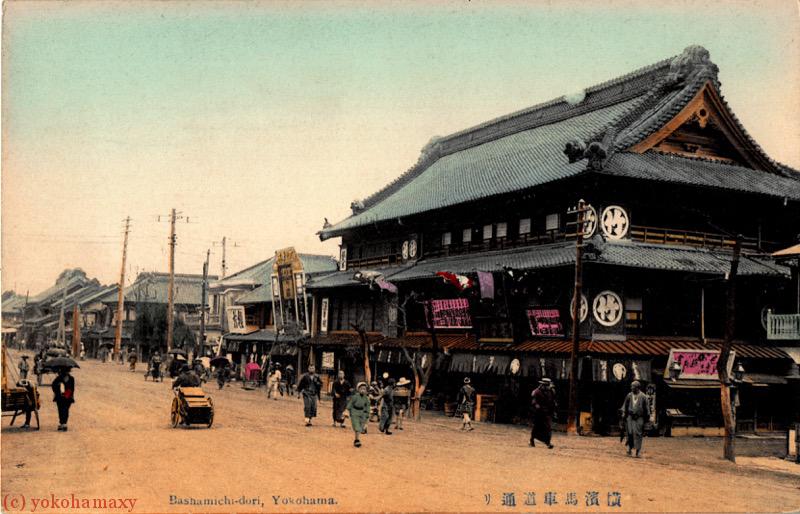

| 左側のビルあたりが芝居小屋の位置と思われます。 |

それから一年の入院生活が始まります。1905年(明治37年)に入り転地療養が良いということで、大磯に転院しますが病状が改善せず、「六角病院」に戻り息をひきとります。夫で同じ義太夫の太夫だった12歳年下の邑井貞吉(明治12年生まれ)と、弟子達34人が駆けつけ、根岸で火葬されます。多くの贔屓客も訪れ、彼女の芸を惜しまれながら東京の自宅に戻ります。

■義太夫?女義太夫(現在は女流義太夫)

全く門外漢でしたが、最近静かに人気が高まっているようで、本場大阪、そして東京でも公演が増えているようです。

三味線は太棹の低音がしびれます。

太棹の迫力をご堪能ください。

(参考youtube)

女流義太夫「新版歌祭文」野崎村の段キリ

http://www.youtube.com/watch?v=d0tPop7P8p4

伊勢音頭恋寝刃

女流義太夫【竹本越道×豊澤仙廣】その1 伊勢音頭恋寝刃・油屋の段(1/4)

http://www.youtube.com/watch?v=9d2M2ajGlSI

『菅原伝授手習鑑』

http://www.youtube.com/watch?v=CSuBe2IrFX8

No.224 8月11日 (土)一衣帯水の地 横浜

2012年8月11日(土)の今日横浜中華街で、関帝誕が行われました。

2013年は7月に行われました。

同じく戦後の日中交流も

1964年(昭和35年)8月11日の今日、初めて貨物船「燎原号」が中国船として横浜に入港したときに始まります。

その後、両都市を窓口として人や物の往来が活発になり、地元経済界、横浜華僑総会などを中心に、上海市との友好都市提携への活動が地道にすすめられてきました。

中国上海市にとって横浜は1973年(昭和48年)海外初の友好都市となりました。以来、上海市は60を超える世界の都市と友好関係を結んでいます。中でも日本との友好都市は横浜、大阪、長崎、大阪府と最も多く提携されています。

横浜・上海の交流に関しては2010年に開催された上海万博に併せた「横浜ウィーク」を中心に一部7月4日で紹介しました。

No.186 7月4日 一衣帯水の地 上海(前)

横浜市が上海市に友好都市提携を呼びかけたのは、1971年6月のことでした。

すでに横浜市は、サンディエゴ市(米)、リヨン市(仏)、ボンベイ市(インド)、オデッサ市(ウクライナ)、バンクーバー市(カナダ)、マニラ市(フィリピン)などと姉妹都市提携を結んでいました。

戦後近くて遠い関係となった両市を友好都市にという活動は、台湾との関係もあり中々スムースにはいきませんでした。

さらに、文化大革命により交流の流れは一時停滞し、71年の日中友好条約提携後、上海と横浜の友好都市提携機運が高まります。

上海は、1842年の南京条約により日本(横浜)より早く開港します。

列強によるアヘン戦争に破れた中国が屈した開港でした。この情報がいち早く日本にも届き幕末の開港政策に大きな影響を与えました。幸運にも、不平等ではありましたが外交による開港後の横浜には、

欧米人とともに多くの中国人買弁(中国人商人や取引仲介者)通弁(通訳)や外国人外交官の雇い人が来住するようになります。

その後、

1864年に横浜・上海間にPeninsular and Oriental Steam Navigation Company社が定期船航路を開設することで中国人の来住がさかんになります。開港都市の上海の先輩達は、洋裁・ペンキ塗装・活版印刷などさまざまな新しい技術を横浜居留地にもたらします。

逆に北海道産のアワビやナマコなどの中華食材、磯子、金沢の近海海産物を大都市上海・香港に輸出する貿易が生まれます。堅実な近海貿易により、長期滞在者の他、この地に新天地を求める華僑も増え、居留地の一角(現在の山下町)に関帝廟、中華会館、中華学校などを建てていきます。これが横浜中華街の原型となりました。

明治初年には横浜の華僑人口は約1,000人になります。横浜居留地の外国人人口の6割が中国人ですから、居留地を支えていたのは華僑達だったといっても過言ではないでしょう。

その後、中国革命の父 孫文も横浜と深い関わりを持ちます。

■孫文と横浜に関しては 8月17日に紹介します。

さて、話題を現在に移しましょう。今日は商売の神様であり、日本流にいえば中華街の総鎮守様である関帝廟に祀られている関羽の誕生日 関帝誕です。中華街の大きなお祭りの一つです。

横浜関帝廟について

http://www.yokohama-kanteibyo.com/kanteibyou.html

No.223 8月10日 (金)奇跡の釘

1875年(明治8年)8月10日(火)の夕暮れ、ところは静岡県福島村。

近づく台風の様子を見に来た村人が沖を眺めた時、そこに見た事のない船が座礁している姿がありました。

かろうじて錨で流されないように帆をたたみ風に舞う帆船は明らかに異国の船でした。

しかも船上に人影が見え、この報を聞いた村は大騒ぎになりました。「黒船がここにも現れた!」

これが「ジェイムズペイトン号事件」のはじまりです。

座礁したジェイムズペイトン号を発見したのは福島村の責任者(戸長)の山田斧治郎とその長男の菊次郎、そして砂浜にいた村人の林蔵と治作の4人でした。

最初、単に異国の船が近づいているとした思わなかった彼らはすぐに様子がおかしい事に気がつきます。その船は遭難していたのです。

ここから、翌日にかけて村を挙げての救出劇が始まります。

(ジェイムズペイトン号)

1855年(安政2年)にイギリスのグラスゴーで建造されたジェイムズペイトン号は、三本のマストを持つ当時としては最速の貨物用帆船でした。積載量380トン 、全長135フィート(約41.14m) ロイド船級協会※1による船級はA1の格付けを持つスマートな船体で速度の早いクリッパータイプで、当時アメリカに遅れて始まったオーストラリアのゴールドラッシュ(1851年)で賑わうメルボルンを中心に運行していました。

※1 1760年に設立されたロイド船級協会は、大航海時代以降高まる遠洋貿易の船舶リスクを下げるために商人(荷主)や海上保険の会社らが第三者機関として設立した組織です。

|

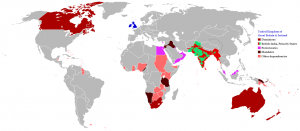

| 大英帝国マップ |

まさに世界に君臨するBritish Empire(イギリス帝国)の時代です。特にオセアニア、東アジアはイギリス一色に塗りつぶされつつありました。

高性能だったジェイムズペイトン号は、メルボルンだけでなく南米チリや香港、台湾、インドなどの諸外国を往復し様々な荷物と人も運んでいました。

|

| ペイトン号の活躍した都市と国 |

日本が開国した、1873年(明治6年)ころから時々日本にも寄港するようになり、まさに世界を走り廻っていました。この時は座礁する二日前の1875年(明治8年)8月8日(日)ケヤキの角材56トンとバラスト143トンなどを積んで横浜から長崎へ出航します。船長とその妻、航海士3人、船員8人、コック1人、ボーイ1人の合計15人が乗っていました。

村民は、台風の余波で荒れた波に揺れる船と浜を一本の太い綱によって結び、船長以下、全員を奇跡的に救出することができました。

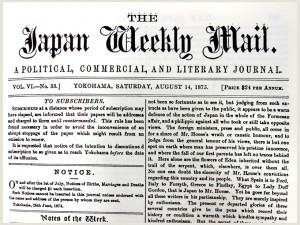

この事件の顛末は、イギリスやオーストラリアの新聞で、「thegreatest kindness(最大の親切)」「the great humanity(大いなる人道主義)」と賞賛されます。横浜で発行されていた8月14日(土)付けのJapan weekly mailにも速報の形で掲載されます。

救助した村民は勿論、駆けつけた役人も英語が話せませんでした。そこにたまたま見物に来た青年が英語を話せるということで通訳を買って出ます。彼の名は林幹造(1853年〜1928年)で静岡銀行の元になる西遠銀行を設立した人物です。英国政府は当時の領事パークスが異例の早さで対応し、直ちに日本政府に謝意を伝えます。

その後、関係者には英国政府から感謝の意として現金と記念品が贈られ現在も焼失を除き大切に保管されてます。

当時としては大変珍しいことだったようです。

救助の詳細は浜松市のHPにありますのでぜひ読んでください。

http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ward/minamiku/chiikiryoku/jp/index.htm

(その後)

かろうじて座礁した船から一部荷物や装備品を回収することが出来ましたが、船体はしばらくして沈没してしまいます。

回収された機器や船体の銅板は(浜松で)米国の保険代理店によって競売にかけられます。落札したのが、武州横浜万代町(横浜市中区万代町)の村上喜代治らと林文吉でした。落札金額は1,540円、現在の価値にして1,540万円の高額だったそうです。彼らは釘屋で、当時の横浜の洋館建設ラッシュに銅板や鉄骨材は必需品でした。奇跡の救助と言う「ご祝儀もの」という付加価値もあったかもしれません。英国人の多かった当時の関内、山手には、ペイトン号の材料を使った洋館造りが当時ブームになったかもしれません。

(余談)

「ジェイムズペイトン号事件」のあった静岡県浜松市の福島海岸からJR浜松駅に向かう途中、JR東海浜松駅から南西に約1キロのところに地元でも有名な洋菓子工場があります。「横浜フランセ浜松工場」です。主に焼き菓子を中心に製造していますが、「横濱マドレーヌ」はフランセの人気商品の一つです。

http://www.francais.co.jp

No.222 8月9日 (木)YCAT

横浜シティ・エア・ターミナル、略してYCATに関わる日は主に9月、12月ですが他の紹介したいテーマと重なるのと、繁忙期でもありますので今日8月9日に紹介します。

1978年(昭和53年)8月9日(水)、横浜商工会議所は横浜シティ・エア・ターミナル(仮称)の設置支援について要望を出しました。

難産の末、1978年5月20日(土)に開港した「新東京国際空港」(現在は成田国際空港)の登場で首都圏の航空事情が激変しました。羽田の国際線がほぼ全て成田に移ったため、横浜の国際線利用者は極めて不便で不利な状況に置かれました。

フライト時間より移動時間の方が長い外国もあるという皮肉な状況がうまれました。

空港直通バスの増発とチェックイン機能を持つシティ・エア・ターミナルの設置が横浜の緊急課題となりました。すでに1972年7月1日(土)には東京シティエアターミナルが開業、1978年にはターミナルで日本航空やユナイテッド航空、エールフランス航空などの主な航空会社の搭乗手続きや出国審査の手続きが可能となり話題となりました。

この状況を受けての設置要望でしたが、横浜市神奈川区大野町(現在のみなとみらい21横のポートサイド地区)に横浜シティ・エア・ターミナルが完成したのは1979年12月でした。

|

| 昔は周りに何も無かった(倉庫だらけ)もんな。 |

しかし、横浜駅から徒歩では複雑な経路で距離があり、わざわざ数百mのためにタクシーを使わなければならない状況でした。そのため駅とYCATを結ぶバス路線が設置されましたが、YCATの利便性はあまり向上しませんでした。

私も成田エクスプレスができるまでは、箱崎のTCATを多く利用した記憶があります。(といってもTCATも不便でしたが)

|

| YCAT跡地は現在もそのまま(放置)? |

|

| 人の居る気配も ないことはない? |

|

| 君は廃墟マニアか?でもグーグルでは人が!!? |

|

| じゃーーん。YCATに灯りが。 |

旧YCAT開業時、羽田行きは無く、成田行きだけでした。JRの横浜から成田への直通便も中々実現せず、成田エクスプレス横浜便の開通と増発には90年代まで時間が必要でした。

1996年9月2日(月)にスカイビルが建て替えられ、ビル内にYCATが移転し現在に至ります。

http://www.ycat.co.jp

2010年10月21日(木)には国際線ターミナルが開業、横浜と国際空港の距離が一気に短縮されました。

京浜急行の羽田直通便も開通し、程よい競争関係がターミナルからの乗換、ホテル前まで乗降場所の拡大など、エアポートバスも利便性を高めています。

http://www.tokyo-airport-bldg.co.jp

No.221 8月8日 (水)宿題は大丈夫?

夏休み後半、子供達!宿題は大丈夫ですか?

8月下旬になると天気の問合せが多いようです。

今日は8月8日、横浜の面白い観測データをネタに横浜観測宿題虎の巻をご紹介しましょう。

|

| シオカラトンボ |

その観測データによりますと、季節の動植物の観察記録を掲載しています。

2011年(平成23年)8月8日は“しおからとんぼ”が初めて観察された日です。同じく“つくつくほうし”も8月8日に初鳴きを観測しました!

では2012年は?

2012年(平成24年)“しおからとんぼ”は7月26日、“つくつくほうし”は8月3日に登場しました。

確かに、2012年の夏“つくつくほうし”遅めの登場でしたね。

2013年は?百日紅(さるすべり)が8月6日に開花しています。

“つくつくほうし”は7月28日の登場です。

こんなデータを観測して発表しているのが、横浜地方気象台です。

http://www.jma-net.go.jp/yokohama/koumoku/yoko47.htm

横浜地方気象台 どこにあるか知っていますか?

山手の外国人墓地のすぐ近くに素敵な建物が建っています。みなとみらい線「元町・中華街駅」のアメリカ山公園口を上る(エスカレーターで登れます)と目の前が「アメリカ山公園」です。※1

公園を抜けると敷地面積2,496㎡の敷地に建つ「横浜地方気象台」が見えます。この気象台、築七十数年を経てリニューアルされました。現存する気象台では三番目の歴史を持つ建造物なんですが、老朽化していたため歴史を活かしたリニューアルを担当した人物が、あの安藤忠雄さんです。

|

| 横浜地方気象台 |

横浜地方気象台が観測業務を開始したのは1896年(明治29年)で、場所はここではなく西波止場(現在の横浜市海岸通付近)にありました。

1928年(昭和2年)現在地(旧米国海軍病院跡)に移転してきました。

山手散策の際は、ぜひアメリカ山公園から横浜地方気象台を時間が合えば見学してからその先は ご自由に!!

横浜地方気象台:一般(一部)見学 平日 09:30〜17:00

※1「アメリカ山公園」

山手97番地は、元々アメリカ公使館の用地として予定されていましたが、実際に公使がこの地に住む事は無く時代が過ぎ、英米の民間人が住宅を建て住んでいました。終戦後アメリカ軍によって接収され敷地内に米軍住宅が建設されました。

1971年に米軍から返還を受けて国有地となり、2004年に横浜市が国から

用地を取得し立体都市公園として整備が行われたものです。

|

| アメリカ山公園 |

横浜観測宿題虎の巻

横浜の統計

http://www.city.yokohama.lg.jp/ex/stat/

横浜のどうぶつえん

http://www2.hama-zoo.org

横浜自然観察の森

http://park15.wakwak.com/~yokohama/enkaizan/tyuukanhoukoku.htm

インターネットよこはま生き物観察図鑑

http://www.ikimono.info

東京ガス㈱環境エネルギー館

http://www.wondership.com

こども宇宙科学館

http://www.sciencemuseum.jp/yokohama/

No.220 8月7日 (火)Visit Yokohama MM

ホテルは街の魅力のバロメーターです。

素敵な街には良いホテル・旅館があります。横浜ホテル事情を観察すると、横浜の魅力度が見えてきます。

1997年(平成9年)8月7日の今日、みなとみらいに3番目のホテル「パン パシフィックホテル横浜」が開業しました。現在は「パン パシフィック横浜ベイホテル東急」と経営母体が変わり改称されています。

「パン パシフィックホテル横浜」は、クイーンズスクエア横浜の運営会社である横浜・シティマネジメントが“みなとみらいエリア”3番目のラグジュアリーホテルとして開業しました。東急電鉄グループが海外ホテル経営を行っていたパン パシフィックホテルズの日本進出(逆輸入)旗艦店として、ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル、横浜ロイヤルパークホテル(当時横浜ロイヤルパークホテルニッコー)に次ぐ話題の進出となりました。

http://pphy.co.jp

2007年(平成19年)に創業時の横浜シティ・マネジメントから東急ホテルズ傘下の横浜ベイホテル東急ヘ経営権が譲渡され「パン パシフィック 横浜ベイホテル東急」と改称されました。

“パン パシ”のめざすラグジュアリーさは

“personalized care, because we genuinely care”の実現を目指し、全従業員(アソシエイツ)がお客様ひとりひとりに妥協なきおもてなしを施す姿勢から導き出されています。(少しCMっぽくなってしまいましたが)

1997年(平成9年)当時から、ホテルレストランの目玉として

地元横浜市出身の石鍋裕シェフがプロデュースする、『フランス料理 クイーン・アリス』がオープンするということで話題になりました。

また、中国料理は総料理長 脇屋友詞の「トゥーランドット游仙境」の開店という有名料理人のお店がホテルに進出する相乗効果を狙った展開がブームになりました。

みなとみらい地区が1989年以降開発されるに伴い、横浜観光の軸が明治大正時代が薫る山手、山下エリアと新しい都市空間としてのMMエリアが形成されることで横浜の魅力に幅がでてきました。当然、ホテル進出競争も起こり、みなとみらい周辺には90年代から次々とホテルが進出しします。

■ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル

1991年8月20日に開業。

http://www.interconti.co.jp/yokohama/index.html

■横浜ロイヤルパークホテル

1993年9月15日に開業。

http://www.yrph.com

ブリーズベイホテル(1990年9月)、ナビオス(1999年)、ワシントンホテル(2000年)に加え、新横浜にホテルアソシア新横浜(2008年)桜木町駅前にはニューオータニイン(2010年)が開業しましたが、

パークハイアット横浜、W Yokohama(共に2010年開業予定)の中止はリーマンショック以降の経済環境の激変とはいえ横浜ホテル市場にかげりを示す兆候とする関係者も多く、今後の横浜の“ビジット”能力が問われているでしょう。

(余談)

「パン パシ」ホテル正面玄関からのアプローチはわかりやすいのですが、クイーンズスクエア側からホテルに入る際、入口がわかりにくく開業当初一瞬迷いそうになりました。(その後ちょっと改善?されました)

【関連ブログ】

No.200 7月18日(水)無限の境界

No.219 8月6日 (月) チェックメイトキング

横浜港周辺散策に横浜三塔は欠かせません。

キングの神奈川県庁本庁舎

クイーンの横浜税関

ジャックの横浜市開港記念会館

三塔それぞれにドラマチックな物語があります。

今日は三塔の中で引越と再建を繰り返してきた「さまよえる庁舎」神奈川県庁本庁舎の歴史を紹介します。

現在の本庁舎は4代目です。

関東大震災で焼失した旧(三代目)県庁舎を再建したものです。建築工事費約275万円を費やして1928年(昭和3年)10月31日に完成しました。

ではなぜ?今日8月6日なのか?さまよえる庁舎の歴史を簡単ですが紹介しましょう。

(野毛山時代)

1859年(安政6年)の開港に際し野毛山に神奈川奉行所(戸部役所)を建てます。マップ①

まだ徳川幕府の時代です。

直後に、奉行所の出張所(神奈川運上所)を桟橋近くにを建てます。マップ②

(記念碑あり)

1866年(慶応2年)10月に横浜史で最も有名な“歴史を変えた”大火災が起ります。「豚屋火事」→「慶応の大火」と呼ばれ、役所の殆どを焼失します。

急ぎ 初代運上所のはす向かい、現在の横浜地方裁判所と検察庁のある場所に2代目運上所を設置します。マップ③

1868年(慶応4年)4月11日に、神奈川奉行所は「横浜裁判所」と名称変更されます。

※ここで注意しなければならないのがこの裁判所は現在の司法機関ではなく行政機関の名称で、後に司法機関名となったので混乱しがちです。

またまた、幕府は「横浜裁判所」を一ヶ月で「神奈川裁判所」に名称変更します。(1868年5月12日)

さらにそれから3ヶ月後の8月、「神奈川府」に変更します。

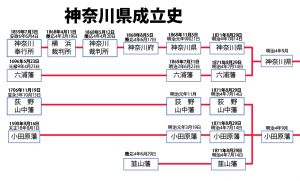

1868年10月23日(明治元年9月8日)から明治時代が始まりますが、改元直後の1868年11月5日(明治元年9月21日)に

「神奈川県」となります。現在の神奈川県域になるにはまだ20年以上かかりますが、ほぼこの時期に落ち着きます。

(またまた大火事)

1882年12月(明治15年)に起った大火事で、県庁は焼失します。そこで、横浜町会所(ジャック、現在の開港記念会館の場所)に仮庁舎を建てます。マップ④

これを機会に施設を大きくする必要もあり、新県庁の候補地を探します。

ここでクイーンが登場します。横浜税関です。

本町1丁目(昔の町名、現在は中区日本大通1丁目)にあった横浜税関に移転計画が立てられます。

そこで、横浜税関が移転した跡地に新県庁を建設することが決まります。

現在の県庁の場所です。

1883年(明治16年)8月6日の今日

「神奈川県庁が横浜税関跡に移転(横浜税関百二十年史)」

その後、1907年(明治40年)に老朽化と狭隘化が問題となり、建直しが検討されます。

1909年(明治42年)開港50周年の年に新県庁建設のために「横浜公園」に臨時庁舎を建て、引越します。

(三代目庁舎)

1913年(大正2年)5月に、3年半をかけて三代目県庁が完成します。設計は明治の三大建築家といわれた片山東熊(かたやま とうくま)でした。彼は、長州藩騎兵隊出身、 工部大学校同期には今話題の東京駅設計の辰野金吾がいました。片山はジョサイア・コンドルの弟子で赤坂離宮(迎賓館)、奈良、京都国立博物館が代表作品です。

(関東大震災)

1923年(大正12年)の関東大震災でなんとか倒壊を免れましたが、耐震上建直しが決まり、4代目となり現在に続きます。

※三代目庁舎建築を巡っては、かなり面白いエピソードが隠されていますが、これは

No.193 7月11日(水) Hi Come on!

ともからんでいます。改めて(小説仕立てで)紹介しましょう。

No.218 8月5日 (日)夢の夢の夜夢覚め

墓碑や歌碑を巡る旅と言えば江戸や京都のお寺さんが常道ですが、ご当地横浜にも「お寺さん」コンテンツがいろいろあります。

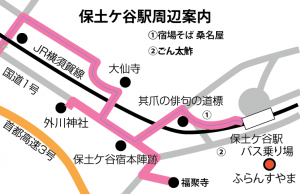

今日は、横浜市保土ケ谷区岩井町にある臨済宗 建長寺派「福聚寺」というお寺に墓誌のある「五返舎半九」をちょっとだけ紹介しましょう。

ちょっとだけというのは、この「五返舎半九」を語り出すといろいろ広がってきます。少しややっこしいところもありますが関心のある方はぜひ「福聚寺」をスタートに“半九”めぐりをどうぞ。

五返舎半九、本名を府川重次郎、屋号が「桔梗屋」と称した幕末の戯作者です。なんで戯作者名の他に屋号があったかと申しますと、彼二足のわらじを履いておりまして、生業が江戸で繁盛したお菓子屋だったそうです。1784年(天明4年)江戸に生まれ

昨日紹介した1858年(安政5年)のコレラパンデミックで8月6日に亡くなっています。

No.217 8月4日 (土)わがひのもとの虎列刺との戦い

五返舎半九(ごへんしゃはんく)とはちょっと変わった名です。

十返舎一九という名を挙げれば“関係あり!”と想像できそうでしょ。

五返舎は、江戸の人気作家『東海道中膝栗毛(とうかいどうちゅうひざくりげ)』で一躍有名になった十返舎一九の弟子の一人です。

師匠「十返舎一九」の十返の半分で五返舎とし、一九の半分で半九と称して命名したそうです。

彼の他にも十字亭三九、九返舎一八といった師匠の名をもじった門人というか弟子がいましたが結構適当な弟子が多かったそうです。

その中で、五返舎半九はまともな方だったようです。

彼は活動の舞台が江戸でしたから何故横浜に墓誌があるのか、正確な資料がないため残された資料で推測するしかありませんが、五返舎半九の子供の一人、娘の“きく”さんが関内の港町(みよざき)遊郭「橋本楼」の橋本家に後妻となり その菩提寺がここ保土ケ谷の「福聚寺」ということから1880年(明治13年)の祥月命日8月5日(二十三回忌)実父の墓も橋本家の墓地の一角に建てたというのが理由のようですから親孝行な話しです。

前述の通り、五返舎半九は“コロリ”で亡くなりますが、当時コレラで亡くなった場合、埋葬制限が厳しくまともな葬式もできなかったのかもしれません。

最後に

彼の作品を少々

雲母坂くもと見る時しぐれけり

扇もてまねくも見えつたび人の

あとやさきなる熊谷の土手

むらさ紀は江戸の土なり秋茄子

※彼は茄子が大好物だったそうです。

ぬば玉の夢の夢の夜夢覚めて

獏の尿とも悟りてしかな

(余談)

また彼の子供、孫は「府川一則」(初代から三代)を名乗り、画家・彫金家・七宝家等で名を残しました。

http://www6.plala.or.jp/guti/cemetery/PERSON/H/hukawa_k.html

臨済宗 建長寺派「福聚寺」

http://www.fukujuji.or.jp

最後に、谷中墓地や青山墓地のような霊園は別にして、一軒のお寺さんを巡るときは静かにそして“お賽銭”のひとつも用意して参るのがマナーというものです。できれば一声断ってからめざすお墓に向かったほうが良いでしょう。