No.217 8月4日 (土)わがひのもとの虎列刺との戦い

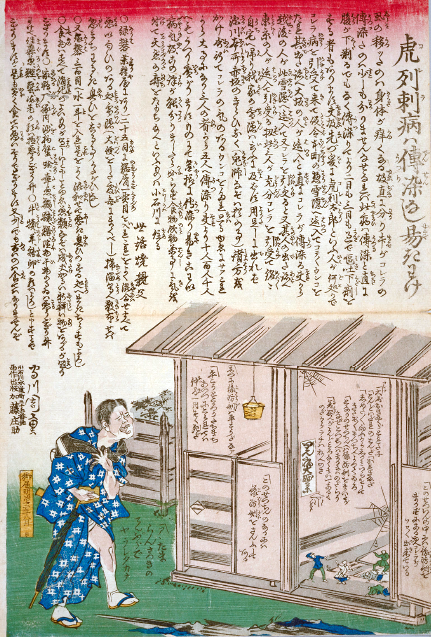

1890年(明治23年)8月4日の今日

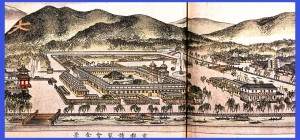

「横浜に虎列刺病流行の徴あるを以て、神奈川県庁内に検疫本部を置かる(十月二十七日、検疫本部を廃せらる)」(横浜沿革誌)から開国時代の検疫奮闘について簡単に紹介しましょう。 ■パンデミック(世界的大流行)

■パンデミック(世界的大流行)

19世紀は産業革命の時代ですが、伝染病の時代でもありました。産業革命以降「世界の工場」と呼ばれたイギリスの時代「パクス・ブリタニカ」でもありました。文明のボーダレス化は疫病の伝染をもたらします。

インドに古くから存在した経口感染症の一つコレラは、19世紀になり世界史に登場します。これまでに7回の世界的流行 (コレラ・パンデミック) が発生します。

第一回が1817年頃に起ります。日本にも伝染しますが、「海禁施策」と人の移動制限が厳しい江戸時代のため皮肉にもコレラ・パンデミックは起りませんでした。日本にコレラ・パンデミックが直接的に起ったのが1840年頃に起った第三回目からです。

(安政コレラ)

世界に広がったコレラはその後集中的に発生します。原因が特定できなかったからです。1858年(安政5年)大阪に始まり、東海道を江戸に向かったコレラは「安政コレラ」と呼ばれています。

この頃、時代は黒船来航、開国騒動が起っていたこともあり人々の不安が不必要に拡大します。三日でころりと死に至る病い「三日コロリ」日本のコレラ・パンデミックの始まりです。

1859年9月18日(安政6年8月24日)神奈川宿でコレラらしき病人が十数人死亡します。この時すでにコレラは江戸を始め全国に伝染していました。その後、コレラは波状的に日本で猛威をふるいます。

徳川幕府から明治新政府になった明治維新以降、防疫上は最悪の時期となります。

関所の撤廃、外国との交易、都市の急膨張がパンデミックを決定づけます。横浜はこの条件にジャストフィットします。

簡単に横浜コレラ・パンデミックを追います。

1877年(明治10年)9月上海で大流行していたコレラが横浜に上陸し700人近い死亡者がでます。

1886年(明治15年)6月3日に始まったコレラ発症は8月16日までに1,600近い死者を出します。

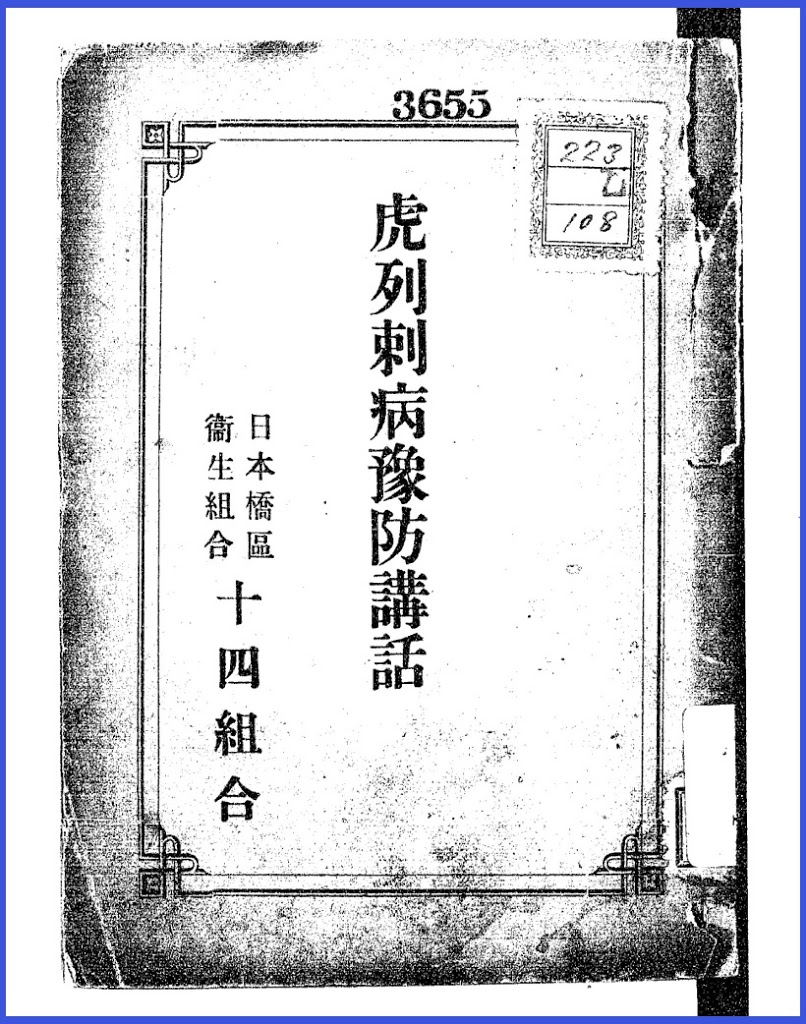

そして冒頭にある「「横浜に虎列刺病流行の徴あるを以て、神奈川県庁内に検疫本部を置」いた

1890年(明治23年)8月4日の大流行が横浜を襲います。

この間、人々は手をこまねいていた訳ではなく、1884年にドイツでコッホがコレラ菌を発見し、防疫方法が暫時進化していきます。この大流行が、横浜及び日本のコレラ・パンデミック最後となります。

この時、疫病対策に全力をあげた病院が横浜万治病院で、伝染病撲滅の金字塔となっています。

その後小規模の伝染が起りますが「三日コロリ」と人々を恐怖に陥れることは無くなりました。

検疫本部を置いた1890年(明治23年)9月に母国に向けて出港した悲劇の船が土耳其国軍艦エルトゲロル号です。乗務員もコレラに一部感染してしまいます。

No.159 6月7日(木) 強い日土友好の原点

(森鴎外と三橋信方)

三橋信方、明治時代の外交官で1906年(明治39年)に横浜市長となり在任中1910年(明治43年)6月25日に亡くなるまで務めました。彼が横浜開港五十周年に際しハマのマーク、そして横浜市歌を森鴎外に制作依頼します。

この話しが何故コレラと関係があるのか?

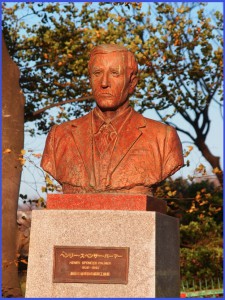

ドラマの詳細なストーリーは別な機会にご紹介しますが、彼が市長となる20年前の1887年(明治20年)31歳の時、神奈川県書記官だった三橋信方は横浜水道事務所管理(責任者)となり上下水道の整備に重要な役割を果たします。外交官時代ヨーロッパでコレラ、ペストの恐ろしさを実感していた彼は、安心できる水の確保に尽力します。

野毛山のパーマー像記念碑にも三橋信方の名が書かれています。

No.121 4月30日 日本にCivil engineeringを伝えた英国人

同じく、軍医 森林太郎はドイツに留学し、コレラを含む公衆衛生の研究を行い日本に戻ります。森は特に下水道整備の重要性を説きます。

森と三橋との交友関係は日記などに若干触れられている程度ですが、“水”を通して二人の同じ「安全都市」への思いが横浜市歌 作詞依頼に結びついたことは想像にかたくありません。

No.89 3月29日 ペスト第一号もYOKOHAMA

No.216 8月3日 (金)この道は金港に続く

通称「京濱國道」現在の国道15号が

1925年(大正14年)8月3日の今日、

六郷橋から生麦までの区間の改修工事が完成しました。

今日は、国道15号の横浜区間の紹介をしましょう。

(歴史)

1885年(明治18年)に国道整備が行われ、旧東海道の日本橋 – 神奈川を経由し横浜港(開港広場前交差点)に至る幹線を「明治1號國道」と呼びました。

その後関東大震災後、復興改修が行われ、「明治1號國道」の日本橋 – 神奈川間が通称「京濱國道」となり、昭和に入り第一京浜、国道15号となりました。まさに東京と横浜を結ぶ“開港の道”が国道15号線です。

|

| 青木町交差点 |

(路線巡り)

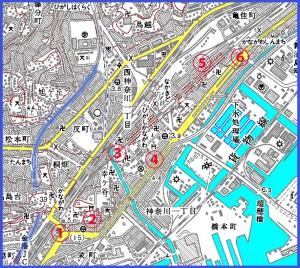

国道15号の横浜区間スタートは西区の青木町交差点です。

【青木橋】ここは国道一号(第二京浜)との分岐点でもあります。

①青木橋、橋の上にバス停があります。(橋上バス停ありそうで少ないんですよ。普通は橋のたもとに設置します)

ここから神奈川新町まで神社仏閣が点在します。

②州崎神社

③慶雲寺 フランス領事館跡 記念碑 亀の像があります。

④熊野神社 神奈川郷の総鎮守8月17日が例大祭です。

⑤笠のぎ稲荷神社 明治2年に遷座。この神社に土団子を供えれば病が治るそうです。

⑥出田町 なんと読む!?正しくは「いずたちょう」です。

横浜鉄工所の出田孝之氏の姓から命名されたもの。

国道表示「でたまちふとう」は明らかに誤記。は一般化されています。

→このあたりは再 追っかけ!中(2013年5月)

このふ頭を利用する業界では読みやすいということで

「いでた」とか「でたまち」と呼ばれていました。

その呼び名が使われるようになった らしい???

(東急東横線 青線部分は地下になり遊歩道に変身)

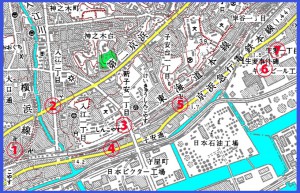

【新子安近辺】

①大口商店街最南端 相応寺 門前に子育地蔵が並ぶことで有名

②国道一号と県道111号が交差(特にどうってことありません)

③オルトヨコハマ 「駅前庭園都市」といわれています?

④子安「子供の遊び場」 横浜市が昭和30年代に整備した公園

No.215 8月2日 (木)継続は力なり

⑤遍照院 門前が線路です。

⑥キリンビアビレッジ(無料休憩スポット)

または生麦地区センター

⑦生麦事件の碑

以前より少し移動しています

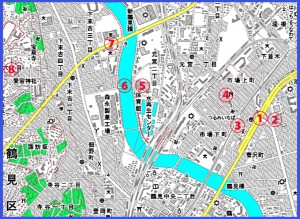

【鶴見駅付近】

①花月園跡地

現在競輪場になっていますが広大な緑地が広がっています。

②国道駅

昭和レトロで再評価。人気の駅になっています。

③旧東海道

国道駅は旧東海道にも面しています。

④魚河岸通り

ここには魚問屋街があり、特に貝類の専門店があります。(水曜日定休日多し)

⑤総持寺 ご存知、石原裕次郎の墓があります。映画にも使われています。

⑥鶴見名物よねまんじゅう 駅周辺の和菓子屋さんで販売しています。「御菓子司 清月」がおすすめ。

⑦鶴見区役所(無料休憩スポット)

⑧ヨコハマビエンナーレ

鶴見川沿いの遊歩道にアート作品が設置されています。

⑨鶴見神社 古来、杉山大明神(杉山神社)といわれた。

⑩鶴見橋 1925年(大正14年)8月3日改修完成

⑪響橋(めがね橋) かながわの橋100選の一つ

【鶴見市場付近】

①市境(ゴム通り入口)横濱護謨製造(現ヨコハマゴム)工場から命名

②自由の女神? ラブホテルのオブジェですが地域のランドマークになっている。

③鶴見市場駅 かつては京浜工業地帯の工場群に勤める人たちで賑わった駅です。

④熊野神社

http://753.jp クリック注意!ちょっと音がうるさいかも

もともと市場小学校があった場所で記念碑があります。

⑤鶴見スポーツセンター(無料休憩スポット)

⑥森永橋 地元企業の名がついた橋です。

⑦第二京浜 国道一号(昭和に造られました)

夜霧の第二国道と歌われた曲で有名に

⑧tvk鉄塔(三ツ池公園) この地域のランドマークになっています。

(余談)

この区間の国道15号線はサイクリングに向いています(ほぼフラット)。

国道一号線は避けた方が良いかもしれません。

かなりアップダウンがあります。

No.215 8月2日 (木)継続は力なり(資料追加)

横浜から始まった「子供の遊び場」づくりの活動

「横浜市健民少年団30周年記念大会」と

「第25回日本健民少年団連合全国大会」が一緒に横浜で

1980年(昭和55年)8月2日から三日間開催されました。

|

| 健民少年団マーク |

|

| マークの形の指定方法が凄い?!しっかりマニュアルがあります。 |

「健民少年団」という名称は初耳の人も多い地味な活動組織です。

終戦後戦後復興の中で健全な子供達の育成の場が殆ど無い環境を打開するために

1950年(昭和25年)に当時の横浜市体育課が「子供の遊び場」設置運動を展開しました。

いわゆる(公園法で)事業整備していく“児童公園”では間に合わない現実に対し、

街の中に30坪なり50坪なりの空き地を市民から提供を依頼し、そこへ市が遊具としてブランコや滑り台その他の「遊び場器具」を設備することで健康な環境を与え社会悪から彼らを守ろうというものでした。

第一号が1950年(昭和25年)6月磯子にオープンし、

10年で152個所の「子供の遊び場」が設置されるという、

当時全国から注目された活動でした。

このプランは、単純に「子供の遊び場」を提供するだけではなく、「横浜市健民体育指導員」制度を作り、地域の人々による広がりを持つことになりました。

その後、健民体育指導員は「体育指導委員」制度に拡充され現在のスポーツ指導員に発展してきました。

一方、

「子供の遊び場」づくりの活動は横浜発で全国に広がり

1954年(昭和29年)3月27日〜29日、

横浜フライヤージムで「第一回日本健民少年団全国大会」が行われ新潟〜宮崎までの25都市445名参加しします。

|

| かまぼこの形をしたドーム体育館 |

(フライヤージム)

No.190 7月8日(月)パブリック・ディプロマシー

翌年には、鶴見総持寺を会場にして33都市710名が参加し、ピーク時には70もの都市が参加しますが、時代とともに同質の青少年育成活動が増え、規模は縮小し、現在11都市の団体間で活動が継続しています。

■全国の健民少年団

横浜市健民少年団

新発田市健民少年団

新潟市健民少年団

村上市健民少年団

大垣市健民少年団

彦根市健民少年団

小田原市健民少年団

秦野市カヌー健民少年団

守口市少年団

豊橋市健民少年団

安城市健民少年団

現在まで途絶えることなく(2012年は第56回大会が新潟県村上市で8月3日〜5日に開催)継続している点は大いに評価できます。

http://kenmin.kids-site.net/index_a.html

正直、この「健民少年団」の活動を知り、もったいないなと感じました。

横浜発60年の歴史を活かしながら、リフレッシュし今こそ

「子供の遊び場」について発信していく世情ではないでしょうか。

|

| ちょっと管理が間に合わないようです。 |

★健民活動の必要(HPより)

現代の都市生活は人間の健康のために多くの悪い影響を与える要素を持っている。

都市生活が肉体的、精神的に打撃を与えて、神経質、腺病質、狂燥性等の傾向に堕り易く、知らず知らずのうちに健康が破壊されている。また健康という事は単に肉体が丈夫だというだけを考えるべきでは無く、精神的なものや時代の風潮を共に考えなければならない。

一般的な都市生活の様式は働く生活も余暇生活も人間の健康問題は余り考慮されずに営まれており、病気になった時だけ身体の事を心配する程度である。健康生活の確保、更に健康や体力の増進を中心に考えられた生活の営みと、これの市民的な運動が必要になる。これが健民運動である。

コンセプトを もう少しわかりやすく、シンプルにすることが重要だと感じました。

現在も市内に「健民少年団」の施設があることに気がつきました。

|

| さあ?どこでしょうか? |

(余談)

8月2日はカレーうどんの日です。

私のお気に入り カレーうどんは

関内「おおぎ」

平沼「田中屋」

ぜひお試しあれ。

No.214 8月1日 (水)開港場を支えた派川工事

横浜は花火大会です。2014年は8月5日19時スタートでした。

1874年(明治7年)8月1日(土)の今日、

横浜港と根岸湾とを結ぶ水運と、

吉田新田埋立用土砂確保のため中村川から根岸までの堀割工事が完成しました。

中村川から根岸までの堀割工事が完成し、「堀割川」と命名されました。

「堀割川」

正式名称は二級河川「大岡川小派川 堀割川」です。

流域全長は2,700m、水深約3mで川幅20〜30mあります。

■支川(しせん)と派川(はせん)

川には本川に流れ込む支川(しせん)と、本川の水量を分岐させるための派川(はせん)があります。

堀割川、中村川は、大岡川の「派川(はせん)」です。

※因みに本川の右岸側に合流する支川を「右支川」、左岸側に合流する支川を「左支川」と呼び、本川に直接合流する支川を「一次支川」、一次支川に合流する支川を「二次支川」と、次数を増やして区別します。

派川(はせん)の場合このような「○次派川」という区分はありませんが、堀割川は“派川”中村川の“二次派川”「大岡川小派川 堀割川」と呼ばれています。

(堀割川の歴史)

堀割川は、1870年(明治3年)から掘削が始まり、1874年(明治7年)まで4年の時間が必要でした。

当時の神奈川県知事の“井関盛艮”が工事請負人を募ったところ、吉田新田を開拓した“吉田勘兵衛”の子孫がこれに応じ、現在の中村橋付近の丘陵に切り通しを行い、中村川から根岸湾までの運河を開削しました。

この掘削により生じた土砂を使って埋め立てた場所が、吉浜町・松影町・寿町・翁町・扇町・不老町・万代町・蓬莱町です。

この人工運河工事は困難を極めました。切り通し工事と埋立てという大工事、堀割川の中程に建設しようとした“滝頭波止場工事”は波浪により倒壊するなど吉田家の財力を大幅に超えるものとなってしまいました。

最終的には国が肩代わりするなどして完成しますが、大岡川の水害低減だけではなく、産業運河、堀割川河川沿いの産業道路(国道16号線)は横浜港と磯子地域発展に大きな役割を果たしました。

吉田家の功績は150年の現在も活き続けています。

(被災を乗り越えて)

1923年(大正12年)9月1日に起った関東大震災で河岸が被災しましたが

1926年(大正15年)から1928年(昭和3年)にかけて復興工事が行われ現在の堀割川の姿となりました。

一部に石積み護岸や物揚場、橋の親柱など、明治の面影を残しているところも見ることができます。堀割川はまさに近代遺産です。

平成22年度の土木学会選奨土木遺産に認定されました。

毎年8月には「堀割川の日」を設け、地域の住民の手で、堀割川の魅力づくり活動が地道に行われています。

(関連ブログ)

大岡川はさすが横浜開港場の中核となった「川」です。ここでも多く取上げています。

7月10日(火)もう一つの大岡川

No.321 11月16日(金)吉田くんちの勘兵衛さん

(余談)

1940年(昭和15)に堀割川河口の飛行場から大日本航空(現在の日航とは関係ありません)、横浜〜サイパン・パラオ間水上飛行艇による定期航路が開設されました。

|

| 右タンクのある鳳町に日航のターミナルと水上飛行場がありました |

国際空港にふさわしい近代的なターミナルビル、全長26メートル、主翼の長さ40メートルの大型飛行艇が12機納まる大格納庫などが建ち並び、大日航横浜支所が置かれたそうです。

終戦でこの水上飛行基地は米軍に接収、解体され

1958年(昭和33年)まで米軍の小型飛行場が設けられ使用されたそうです。

No.213 7月31日 (火)金日本、銀日本

1895年(明治28年)7月31日(水)の今日、

京都岡崎公園で終了した第4回内国勧業博覧会で

横浜の梶野仁之助が自転車製造で有功賞を受賞しました。

今日は自転車をテーマにしました。

最近自転車ブームですが、私たちが乗る自転車の構造デザイン、百年前にはほぼ完成していました。

すばらしいことです。ちょうど日本の幕末明治の頃が自転車構造の転換期にあたります。

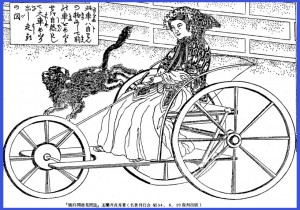

幕末明治の頃、初期自転車デザインは実用的ではありませんでした。実用性のある三輪自転車がごく一部で使用されていましたが、構造が複雑で高価だったため普及しません。

今日のような実用的な交通手段に生まれ変わるのが20世紀の時代に入る頃でした。

当時、最先端技術情報が集まった「横浜」でいち早く自転車に関心を持ち

英米の最先端自転車の輸入ビジネスを始めた“先駆者達”がいました。

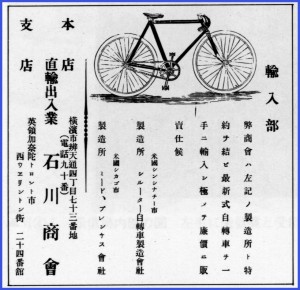

1894年(明治27年)創業の貿易商石川 賢治、石川商会(後の丸石自転車→現在丸石サイクル)を弁天通に創業。

(後に尾上町移転)

1896年(明治29年)創業の根津商店 根津 酒造蔵(相生町)

1903年(明治36年)石川商会から独立し相生町で英国製自転車の輸入を始めた 金輪社の松浦 精一郎(後に尾上町移転)

ゴムタイヤの米国製自転車をいち早く輸入し成功した喬盛館の高木壽次(真砂町)

彼らは、輸入商として画期的な移動手段となった「自転車」を輸入した先見性のあった人物です。

一方、自ら「自転車」を造ろうと試みた日本人も全国に多数いました。

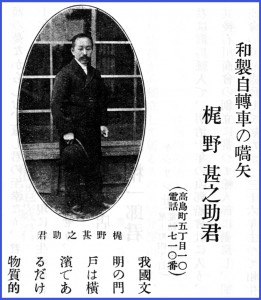

その中で、日本最初の自転車企業を創設したのが梶野 甚之助です。

日本の自転車史には必ず登場する梶野は神奈川県津久井の出身で、横浜に来て時計商を営む中で機械に魅了されていきます。ごく一部の遊興用に輸入された自転車を見て、自作を試みます。1879年(明治12年)には蓬萊町に自転車工場をオープン、その後本格的な工場を高島町5丁目に開設します。

梶野の国産自転車は、その後国内で評判になります。

国内工業技術の発表の場となった「内国勧業博覧会」に第三回から最後の五回まで出品し、第四回では有功賞を受賞します。

1891年(明治24年)には初の海外、中国に輸出します。

1897年(明治30年)に大日本自転車製造株式会社を設立、日本最初の自転車製造企業が誕生します。

最盛期の明治40年頃には職人40名で梶野ブランド「金日本号」「銀日本号」を販売し海外にも支店を持つまでに発展しました。

その後、宮田工業(本社茅ヶ崎)を含め現在の日本を代表する自転車メーカーが誕生します。(自転車部門は㈱ミヤタサイクルに)

(余談)

日本で自転車製造に着手した人物は福島県の鈴木三元という人物で、1876年(明治9年)一人乗り三輪車「大河」を開発しました。横浜の石川商会は1910年(明治43年)英国製自転車トライアンフの不正コピー警告の広告を掲載したことで話題になったそうです。

<20140730加筆修正>

No.212 7月30日 (月)ある“日本人”の学究心

1931年(昭和6年)の今日

神奈川県史跡名勝天然記念物が県内の歴史資産に対し指定されました。関東大震災からようやく復興の兆しが見え始めていましたが、一方で満州事変が起った年でもあり、国内外に時代のうねりが押し寄せている年でもありました。神奈川県史跡名勝天然記念物として指定された主な内容は、横浜市では三ツ沢貝塚、小机城址、アメリカ使節応接所跡生麦事件旧跡、汽車開設当時の横浜駅跡、藍謝堂跡等でした。これらの指定史跡の中で「三ツ沢貝塚」に注目しました。

※他の小机城址、アメリカ使節応接所跡生麦事件旧跡、汽車開設当時の横浜駅跡、藍謝堂跡棟は、別の機会に紹介できると思います。

「三ツ沢貝塚」

三ツ沢の丘にある神奈川県立横浜翠嵐高等学校脇に横浜市地域史跡「三ツ沢貝塚」を記した看板が建っています。1905年(明治38年)、このあたりで貝塚の発掘調査が行われ、多くの貝と同時に土器、住居跡、人骨が出土しました。ここには発掘者として一人のスコットランド人医師の学究魂が宿っています。

横浜の古代、海岸線はかなり内陸に入り込んでいたことがわかります。

大森貝塚を横浜から汽車に乗っていたモースが発見したことは有名ですが、この「三ツ沢貝塚」は、スコットランド人の医師Neil Gordon Munro(ニール・ゴードン・マンロー)が医師業のかたわら、人類学研究の一貫としてこの場所に注目し発掘調査を行いました。

マンローは、たまたまインド航路の船医として来日し、日本の風土に魅せられ横浜山手にあったゼネラルホスピタル(山手病院)で医師として働くことになります。

医者であると同時に、考古学にも深い造詣のあったマンローは日本文化、北方の少数民俗アイヌ文化に関心を寄せていきます。

三ツ沢を発掘した1905年(明治38年)日本に帰化、帰化日本名「満郎」として1933年北海道に渡り、平取町二風谷(にぶたに)にマンロー邸を建てて医療活動を行いながらアイヌ文化を研究し保存に尽力します。

アイヌ民具などのコレクションの他、イオマンテ(熊祭り、1931年製作)などの記録映像を残したことは貴重な資料となっています。

(執念のアイヌのルーツ探し)

スコッツ魂“頑固さ”が光るニール・ゴードン・マンローはアイヌ民族の北方移動説を証明するために、本土の同時代遺蹟(貝塚)の発掘を考えます。この「三ツ沢貝塚」発掘では、彼の仮説の一部を補完する土器や人骨が見つかり、当時の人類学、考古学会に衝撃を与えました。

29歳で日本に来た彼は1942年(昭和17年)4月11日に78歳でその生涯を終え軽井沢町軽井沢会外国人墓地に眠っています。

Neil Gordon Munro (1863〜1942) was a Scottish physician and anthropologist. Resident in Japan for almost fifty years, he was notable as one of the first Westerners to study the Ainu people of Hokkaido. Educated in Edinburgh, he traveled in India and Japan before settling in Yokohama as director of the General Hospital in 1893. From 1930 until his death he lived among the Ainu in Nibutani village in Hokkaido. Film footage he took of the local people survives. Between 1909 and 1914 he sent more than 2,000 objects to the Royal Scottish Museum in Edinburgh.

※「三ツ沢貝塚」は、神奈川区沢渡(さわたり)・三ツ沢東町・三ツ沢南町にかけての台地に分布する縄文時代後期から弥生時代前期にかけての貝塚である。標高30mのこの台地は、東西に細長く、南北を谷に挟まれているが、縄文海進の頃にはこの台地の直ぐそばまで海が迫っていたとされる。

この貝塚は、1905年に横浜居留のイギリス人医師ニール・ゴードン・マンローにより発掘調査が行われ、貝塚の他、竪穴式住居跡や墓地などを含む大きな集落があったことが判明した。

集落の規模は、県立翠嵐高校あたりから松ヶ丘にかけての東西約600メートル、南北は三ツ沢東町の北斜面から沢渡の南斜面にかけての、広いところで300メートルを超えるものとされている。

貝塚からは、土器・土器片・土錘(土のおもり)・土偶(土で人を形どったもの)・打製石斧・磨製石斧・石棒・石皿・石鏃(やじり)・骨角器(ヤス・つり針)などの他、多種類の貝や魚・鳥類・シカ・イノシシなどの骨も発見された。

http://www.rekihaku.city.yokohama.jp/maibun/mb06/06img/MAIY_10s.pdf#search=’三ツ沢貝塚’

No.211 7月29日 (日)株式会社横浜国際平和会議場

1990年代、首都圏にコンベンション競争時代が到来します。

国際会議等に対応するコンベンション施設が続々完成します。

東京、千葉

そして神奈川では…

1991年(平成3年)7月29日の今日、

横浜みなとみらいに通称“パシフィコ横浜”

「会議センター」と「ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル」が完成しました。

運営会社の正式名称は「株式会社横浜国際平和会議場」です。

|

| 観覧車からパシフィコ |

(コンベンション獲得競争時代)

国際見本市というと現在ではかなり“古くさい”という感じがしますが、1980年代まで、首都圏のコンベンション施設といえば「はるみ」でした。

当時、代表的なイベントといえば「東京モーターショー」。

「東京国際見本市会場」(東京都中央区)で第6回から第27回まで開催され独占状態でしたが、第27回1987年(昭和62年)10月29日〜11月9日から幕張メッセ(千葉市美浜区)に会場を“奪われます”。

※2012年はビッグサイトになりました。

コンベンション施設 競争の時代が始まります。

1989年(平成元年)10月、千葉県美浜区に「幕張メッセ」が開業。

1991年(平成3年)7月、横浜市西区みなとみらいに「横浜国際平和会議場」(パシフィコ横浜)10月に展示ホールが竣工。

http://www.pacifico.co.jp/

|

| 展示ホール内 |

|

| 展示ホール海側 穴場ですよ! |

1994年(平成6年)4月、パシフィコに「国立大ホール」が完成。

1996年4月(平成8年)、東京都江東区有明に「東京国際展示場」(ビッグサイト)

1997年(平成9年)1月、旧東京都庁舎の跡地に「東京国際フォーラム」が開場します。

(苦戦を乗り越えて)

横浜国際平和会議場(パシフィコ横浜)は、1991年(平成3年)に開業以来、幕張メッセと有明ビッグサイトと顧客獲得競争を繰り広げてきましたが開業当初はかなり苦戦します。

バブル崩壊という時代背景もありましたが、幕張、有明との熾烈な獲得競争に

“おとなしい?”パシフィコは後塵を拝してきました。

2000年に入り、2002 FIFAワールドカップのメインプレスセンターとなったあたりからバランスの取れたコンベンション施設として評価を得るようになります。

国際会議対応能力は日本一の水準、ホール、展示場、ホテルなどがコンパクトにまとまっている点で、他の施設との差別化につながっています。

|

| 多角的なアクセスが可能 そこが魅力 |

アフリカ開発会議(2008年)アジア太平洋経済協力首脳会議(APEC)(2010年)といった大型国際会議にも対応能力を発揮しました。

多くのプログラムが東京、千葉との獲得競争中心でしたが、

2010年、パシフィコで第一回が開催されたCP+(カメラ&フォトイメージングショー)はリーマンショック後の“横浜発”大型見本市として注目されました。

(アフターコンベンション)

「パシフィコ横浜」の最大の強みは立地性とアフターコンベンションでしょう。

最寄り駅「みなとみらい駅」から五分以内、海からのアプローチ「シーバス」はかつての晴海を思い起こします。

アフターコンベンションでは

みなとみらいはもちろん、野毛界隈、

中華街、元町そして横浜港を配し魅力アップに繋がっています。

(地域貢献)

「パシフィコ横浜」は、地域貢献にも力を入れています。

みなとみらいエリアの住民交流への支援、社会貢献等を積極的に実施し一定の効果を得ています。

(余談)

311の時には、臨時帰宅難民避難所として機能し、多くの帰宅難民が宿泊しました。

県市の職員もかなり利用したそうです。

No.210 7月28日 (土) 小さな巨人

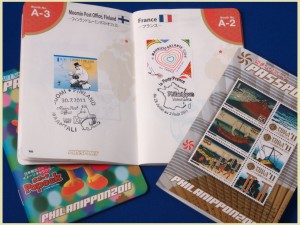

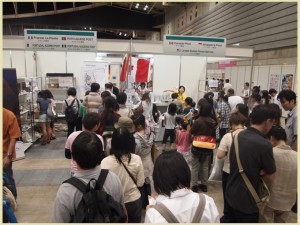

2011年(平成23年)7月28日(木)〜8月2日(火)の6日間国際的な切手の祭典「日本国際切手展PHILANIPPON2011」が横浜で初めて開催されました。

郵便趣味を略して郵趣と言います。日本国内では、かつて鉄道系と双璧の人気カテゴリーでしたが、近年電子化と郵政事業の合理化で郵趣人口は減少しているのが現状です。

しかし

国際的にはいまだ多くのファンを持つ歴史ある趣味の世界です。国際切手展PHILAは、国際郵趣連盟(FIP)の加盟国(87の国及び地域)の切手を海外に普及するため、持ち回りで開催している国際展です。

日本では、1971年、1981年、1991年、2001年と10年おきに東京で開催、今回初めて横浜開催が実現しました。

今回のテーマは「小さな切手が世界をつなぐ」パシフィコ横浜展示場を開場にして6日間行われました。

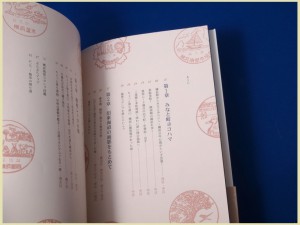

切手コレクションの展示、世界の切手商マーケット、記念イベント、横浜観光コーナー、臨時郵便局(記念切手の発売、風景印、特別消印)等々。

一般入場者の最大イベントは、54カ国の郵政事業者を「切手パスポート」を持って(入場券に対し1冊)各国の切手を購入しながら特別消印を集めるスタンプラリーです。

一国あたり100円(確か200円もあった)、全て回ると5400円はかかってしまうがつい夢中にさせてしまいます。

今回の目玉はムーミン切手とスタンプ、長い行列ができていました。

開場には特別ポストが設置、指定日の風景印が押印されるサービス。ここで暑中見舞いをまとめて出しました。

(外国郵便といえば)

横浜は幕末から外国商館が各国領事館より一足早く進出し、国際交易を始めた街です。

交易には通信が欠かせません。1860年代すでに電信が実用化されていましたが、安くて確実な郵便による通信は各国が個々に居留地で行っていました。

1871年(明治4年)の3月1日、日本国内に逓信制度が導入されましたが、海外郵便は各国まかせでした。

1875年(明治8年)1月にアメリカの郵便を日本が取り扱うようになり、順次1879年(明治12年)にイギリス郵便局、翌年の1880年(明治13年)にはフランス郵便局が廃止され、外国郵便は完全に日本で取り扱うようになりました。

1875年(明治8年)に外国郵便を日本で初めて開始したところが現在の「横浜港郵便局」です。

ここには「外国郵便創業の局」のプレートが埋め込まれています。

(切手の力)

郵便の持つ趣味のコンテンツ力はいまだ強力なものがありますが現在の日本郵政はまだまだ工夫が足りません。(余地がいっぱいあります)

“お役所仕事?”だった郵便事業にファン重視、地域コンテンツとの連動性に長ける要素を併せればさらに重層的なカテゴリーに成長することは間違いありません。

歴史ある郵趣組織も大切ですが、ぜひ新しい視点で郵趣コンテンツを地域コンテンツと連動させるダイナミックな改革をして欲しいと願う次第です。

|

| 郵趣の王様消印コレクション |

|

| この本でつい横浜市内の郵便局が気になり始めました |

No.209 7月27日 (金)浜で起り、浜で終結

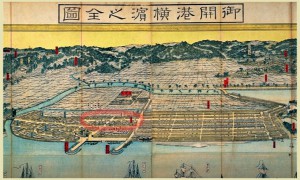

横浜が開港の正式調印が安政6年6月2日(1859年)行われ、

外国人居留地が誕生した直後、事件は起りました。

7月27日(1859年8月25日)横浜居留地の波止場近くで“初めて”外国人が日本人に襲撃され、二人が死亡したのです。

|

| このあたり? |

開国はしましたが、日本は“安政の大獄”で一種の戒厳令による状態でした。

国内は一発触発、徳川政権は内外部に不満分子を多々抱えていましたが、列強各国も足並みは揃っていません。

まず英仏が江戸に乗り込み外交拠点を求めます。

米国も英仏の動向に注視しながら独自の外交を開始します。

イギリスはアジア外交のベテラン、ラザフォード・オールコックを日本担当にします。

安政6年6月7日(1859年7月6日)に、江戸高輪東禅寺にイギリス総領事館を開き、準備を始めます。

アメリカは既にタウンゼント・ハリスがヘンリー・ヒュースケンとともに

安政3年7月12日(1856年8月21日)に日本へ到着し江戸元麻布善福寺に公使館を開きます。

フランスは、少し遅れて

安政6年8月10日(1859年9月6日)にギュスターヴ・デュシェーヌ・ド・ベルクールが初代の在日本フランス領事として赴任し済海寺(港区三田)に領事館を開きます。

一方

ロシアは早くから日本への開国要求を始めていましたが、決定打に欠けていました。

ペリーが開港を突きつけたことにより、ロシア政府はベラルーシ生まれのゴシケーヴィチを

安政5年9月18日(1858年10月24日)シベリア経由で箱館(現函館市)に総領事として着任させます。

他国の領事は横浜・江戸で活動しましたがロシアは函館を中心に外交活動を行います。

このスタンスが後の日露関係に大きく影響していきます。

前置きが長くなりましたが、

安政6年7月27日(1859年8月25日)ロシア海軍の海軍少尉ロマン・モフェトと水兵イワン・ソコロフは1人のコックを連れて食料品を買うために上陸します。

横浜町3丁目青物屋徳三郎方で買物を済ませ、店を出たところを3人は突然襲撃されます。

記録には居留地の繁華街はまだ多くの店が開いていたと書かれていますから夕方だったのでしょう、2人は死亡、まかないコックは重傷を負います。

(武士らしい)犯人は堂々と逃走してしまいます。

これが、開港後(日本史上)初めて外国人に殺傷者がでた重大な外交事件でした。

(これ以降 短めに)

アジア外交のベテラン、オールコックは直ちに幕府に抗議し賠償を求めよ!とロシアに直言します。

ロシアの外交姿勢は決まらず、結局具体的行動に出ません。

結局賠償を求めず、丁重な埋葬と“永久管理”を要求し幕府も了承します。

幕府側もロシア側も事態の大きさに気がつかず、解決を現場任せにします。

この態度が英米仏の外交団に不信感を起こさせると同時に、外国勢力排除勢力「攘夷派」を勢いづけさせます。

ここから、生まれる結果は“攘夷派による「血のテロル」”でした。

■安政6年10月11日(1859年11月5日)

フランス領事館従僕殺害事件

■安政7年1月7日(1860年1月29日)

イギリス公使館日本人通訳殺害事件

■安政7年1月8日(1860年1月30日)

フランス公使館放火事件

■安政7年2月5日(1860年2月26日)

オランダ船長殺害事件

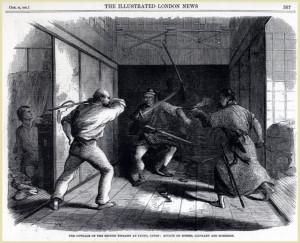

■文久元年5月28日(1861年7月5日)

第一次東禅寺事件

|

| ワーグマン画による第一次東禅寺事件 |

まだまだ続きます。数々の殺傷事件が起る中、

文久2年8月21日 (1862年9月14日)

有名な神奈川「生麦事件」が起ります。

徳川幕府は、各藩の攘夷派を抑えられず、外交関係は最悪になり、

倒幕

大政奉還

そして明治維新を迎えることになります。

(意外な結末)

幕末に起った数々の大事件の一つに「水戸天狗党の乱」があります。

元治元年(1864年)に水戸藩内外の尊皇攘夷派(天狗党)が挙兵し一種の内乱になります。62人の挙兵から始まった尊皇攘夷派は数日後には150人、その後の最盛期には約1,400人という大集団へと膨れ上がります。

※小説にもなり茨城では研究会が幾つも続いています。

しかし、水戸藩も混乱しリーダーシップを欠く天狗党は挙兵の名目を半ば見失い、決起は水戸藩の内部抗争の色彩を濃くします。

幕府は追討令を出し天狗党は逃走集団に変貌します。

逃走ルートは

那珂港→大宮→大沢→大子(元治元年11月1日)→川原→越堀→高久→矢板→小林→鹿沼→大柿→葛生→梁田→太田→本庄→吉井→下仁田→本宿→平賀→望月→和田→下諏訪→松島→上穂→片桐→駒場→清内路→馬篭→大井→御嵩→鵜沼→天王→損斐→日当→長嶺→大川原→秩父→中島→法慶寺→薮田-今庄→新保(12月11日)→敦賀(降伏)

という長距離、時間は一ヶ月に及びます。

最終的には天狗党員828名は加賀藩に投降して武装解除されます。

その中に、水戸出身の小林幸八という人物がいました。

ことの天狗党の乱に関する顛末を取り調べ中、

小林幸八は過去の事件にまで言及します。

ロシアの異人を居留地の波止場近くで襲撃したことを自供します。

幕府は彼を横浜に送致し死刑、最初の「異人斬り」は意外な結末を迎えることになります。

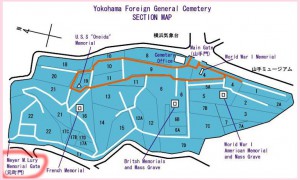

亡くなったロシア軍人二人は山手外国人墓地(ロシア22区19)に、

犯人の小林幸八は梟首(きょうしゅ)刑になりますが

明治になってから靖国神社に祀られています。

No.207 7月25日 (水)五島慶太の「空」(くう)

No.19 1月19日で紹介した五島慶太の夢の補遺版です。

1956(昭和31年)7月25日、城南地区開発マスタープランである

「多摩川西南新都市計画」が決定し発表されました。

|

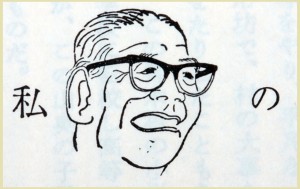

| 五島慶太「私の履歴書」より |

1956年(昭和31年)は東急電鉄にとっても、

五島慶太にとっても重要なターニングポイントとなります。

この年から3年後の1959年(昭和34年)に亡くなった五島慶太にとってこの1956年は、最後の夢実現への命を削った一年だったのかもしれません。

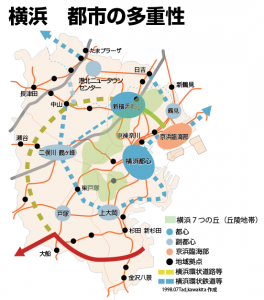

横浜市の都市形成を考える上で、

五島慶太の「田園都市構想」は欠かせない計画で現在も東急Gが継続しているプランです。

1953年に五島が発表した「城西南地区開発趣意書」

http://ja.wikisource.org/wiki/城西南地区開発趣意書

については簡単にこのブログ開始直後に紹介しています。

No.19 1月19日(木) 五島慶太の夢

ご参照ください。

この「城西南地区開発趣意書」は各方面に衝撃を与えました。

民間発の交通インフラと都市計画を一括して推進する方法は昭和初期から(実験的に)推進されてきましたが、五島のプランは規模が違いました。

川崎から横浜東部を

「8つのブロック」に区分し開発していくものでした。

交通インフラの中心は戦前の基本方式だった鉄道から自動車を基幹にした「高速道路計画」(ターンパイク構想)でした。

ところが、建設省と構想が重なる部分がかなり生じ修正を余儀なくされます。

そこで、

8つのブロック計画を4つに集約し、

交通インフラを国道246号線、

鉄道を「田園都市線」に軌道修正したものが

「多摩川西南新都市計画」です。

(4つのブロック)

■第1ブロック

川崎市土橋・馬絹・宮崎・有馬・梶ヶ谷・野川・菅生・上作延・長尾・末長・新作・千年

■第2ブロック

横浜市港北区元石川町・荏田町など

■第3ブロック

横浜市港北区東方町・池辺町・佐江戸町など

■第4ブロック

横浜市港北区恩田町・長津田町など

その後、1965年(昭和40年)に東京都が「多摩ニュータウン」計画を決定し「多摩」名は有名になりますが

1966年(昭和41年)完成の田園都市線「たまプラーザ」駅名には、五島の夢がこめられた(執念?)の駅名といえるでしょう。(息子の五島昇命名)

(ここから大胆な私見となります)

ところが、東急の田園都市計画は、大きなハードルが立ちはだかります。

1963年(昭和38年)に横浜市長となった飛鳥田一雄(市長時代1963年〜1978年)は、東急の田園都市計画に消極的態度を示します。

この消極策が横浜北部と横浜南部を都市構造として分断する結果を招きます。

磯子出身が影響したかどうかわかりませんが、飛鳥田時代の横浜北部は置き去りにされていたといっても過言ではないでしょう。

都市計画のコンサルに西武の堤義明が入っていたことも関係があるかもしれません。

いわゆる「7つの丘」が地勢的に

横浜を南北に分断する結果となります。

その後、青葉区出身の市長が二代続くことで北部と南部の連結、さらには東西のアクセス改善も進みますが、いまだ多くの課題が山積しています。

高齢化、空室率10%超えの横浜市の街づくり、再生をどうするのか?

五島なら何と言うか?聞いてみたいところです。

|

| 私の履歴書第一巻 最初の登場が「五島慶太」 |

1956(昭和31年)「多摩川西南新都市計画」が発表された年、日経新聞で新シリーズ「私の履歴書」が始まります。その第一回が東急会長の五島慶太でした。

最後に、

「若い女と馬鹿話をしていると、仕事の話や世間の苦労からまぬかれて頭の中が「空」になってくる。そうすると夜熟睡ができるので、またあすへの活力がでてくるのである。これが私の健康法である。三昧ということが、女でも、碁、将棋、スポーツなんでもよい。三昧になるーーすなわち「空」になるということが必要である。」

(私の履歴書 第一巻第一部)

今日のおすすめブログ

■私個人は「戦後の曲がり角1980年代の日本」をライフワークに資料を集め、読み込んでいますが横浜は(周囲も観ず働いていたので?)空白なんです。

このサイトは 記録としても記憶としても大切な資料です。

制作者に敬意を表します。

http://hama80s.exblog.jp/