No.208 7月26日 (木)ザ・みなとの劇場

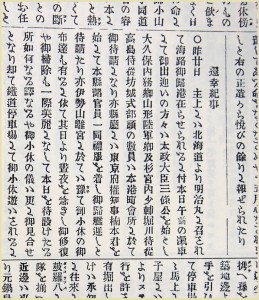

1874年(明治7年)7月26日(土)の今日、

住吉町1丁目9番地に完成した最新設備を誇る“港座(湊座)”劇場の杮落し公演が行われました。

|

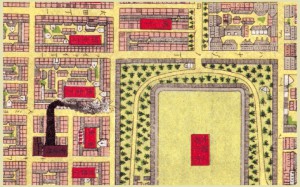

| 煙突のある建物の隣が港座。煙突はガス会社から電気会社に、現在は東電の変電所 |

|

| 横浜公園の隣。現在は雑居ビルが建っています。 |

かつて芝居小屋は街の賑わいのシンボルでした。

人・モノ・情報、そしてお金が集まった横浜界隈は日本有数の賑わい空間でした。

|

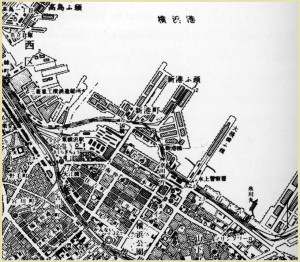

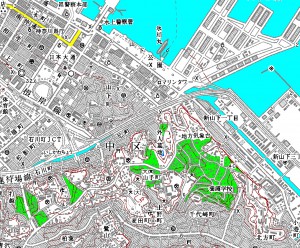

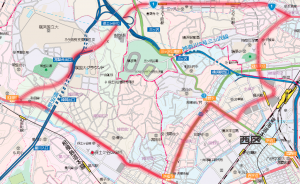

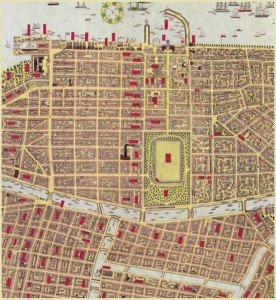

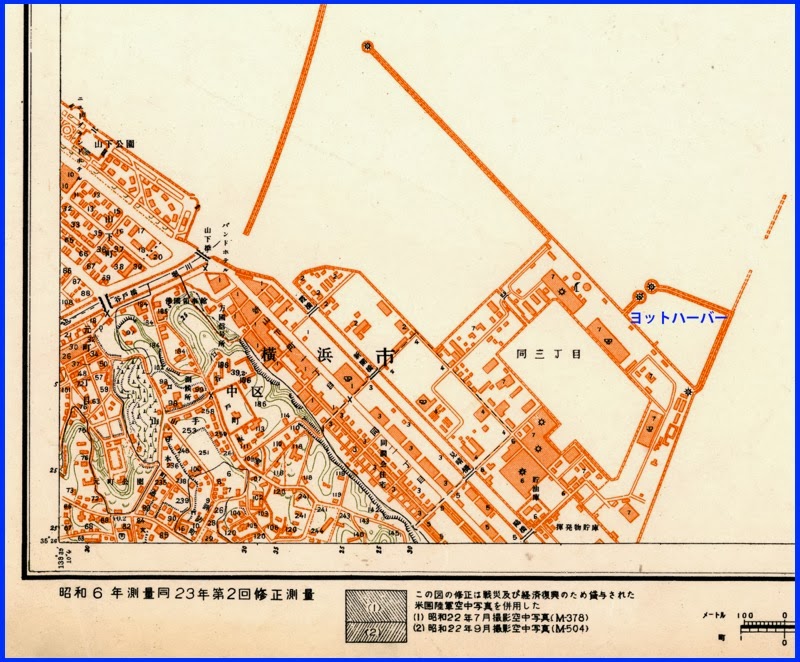

| 明治25年赤い場所が大型の施設 縦にベルト上に建っています |

その中心地が関内、関外エリアです。

横浜界隈には下田座、羽衣座、喜楽座、蔦座、賑座、相生座他 大小合わせて20以上の劇場がありました。

その多くが伊勢佐木界隈に集中していましたが、これに対しビジネス街のど真ん中に最新の設備を誇る劇場を建てたのが“豪商”高島嘉右衛門です。

ガス会社、鉄道、学校創設など、日本初と日本一が大好きな高島嘉右衛門が、一世一代の投資をして彼我公園脇に日本で初めて近代技術“ガス灯”を装備した劇場「港座」を建てました。

ガス灯は、街路を照らすだけではなく劇場のような集客空間の夜間ビジネスの最新モデルとなりました。

劇場「港座」は明治33年にその幕を閉じますが、往時を懐かしむ記事がでたように横浜経済のピークを象徴するものでした。

|

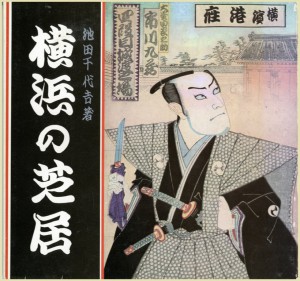

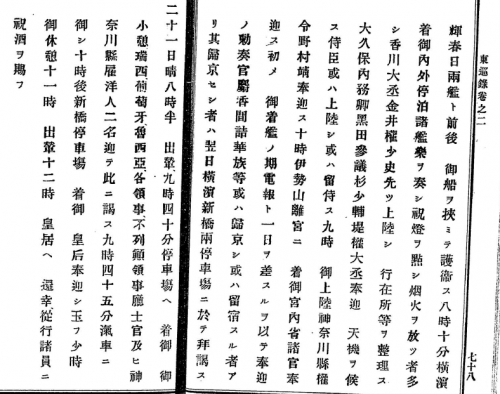

| 横浜の芝居に関する貴重な資料です |

「我市の盛時に於て故団十郎は三度来りて我港に妙技を振えり、高島屋血達磨一世一代の大入りは東京に見ずして却って我市港座に之を見たりき、娯楽場の盛衰は実に一市の活力に伴うもの、今日人口往時に幾倍し而も一劇場の見る可き無し」(横浜貿易新報 1916年1月号)

(超一流尽し)

とにかく最新、日本一にこだわった高島嘉右衛門は、芝居小屋「港座」の杮落しに当世一流のメンバーを集め興行を行いました。

公演は“大芝翫”と呼ばれた名優4代目が率いる成駒屋「中村翫雀一座」を招聘します。当時この一座に公演をさせるということは実に大変なことで、全国の芝居ファンを仰天させました。

|

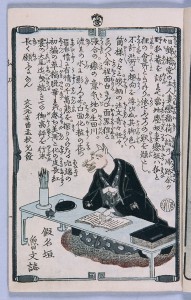

| 四代目中村翫雀 |

座主高島の“わがまま”はこれだけではなく、「中村翫雀一座」にオリジナル作品「近世開港魁」7幕15場の上演までさせてしまいます。

この芝居の作家には「西洋道中膝栗毛」「安愚楽鍋」で不動の人気戯作者となった仮名垣魯文、狂言作者の三代目 瀬川如皐を起用し、杮落しは大盛況でした。

観光の魅力は“名所旧跡”もありますが、街にライブな芝居見物ついでに観光というコンテンツも重要要素でしょう。

(余談)

“大芝翫”と呼ばれた名優4代目「中村翫雀」の系譜が「中村鴈治郎」「坂田藤十郎」と続く成駒屋。現在の五代目「中村翫雀」は「坂田藤十郎」と「扇千景」の子で 48年ぶりに上方歌舞伎の名跡を継ぎます。

弟が「三代目扇雀」で1995年(平成七年)10月に五代目中村翫雀・三代目中村扇雀のダブル襲名披露を行いました。(全くの余談でした)

No2 1月2日(月) ニュース芝居、最先端劇場で上演

No18 1月18日(水) 三度あることは四度ある

No.206 7月24日 (火)新港埠頭にヘンリー航海王子

昨日に続き新港埠頭が舞台です。

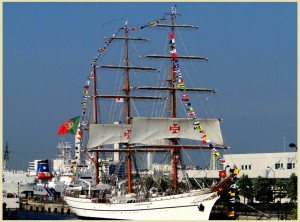

日本ポルトガル修好通商条約150周を記念して、ポルトガル海軍の帆船サグレス号(1,940トン)が2010年(平成22年)7月24日(土)の今日、横浜港新港埠頭に初入港し一般公開されました。

汽船の時代ですが、海に帆船は似合います。

近年多くの帆船が横浜港を訪れていますがポルトガル帆船の横浜寄港は初めてです。

「N.R.P Sagres」

ポルトガル海軍所有の1961年(昭和36年)に就役した大型練習帆船で、過去2回日本に寄港経験があります。

総員139名、帆に描かれたヘンリー航海王子ゆかりのキリスト騎士団の「十字紋章」がひときわ印象的です。

船名のサグレスとは、ポルトガル南端に位置するアルガルベ地方ヴィラ・ド・ビスポに属する町の名で、大航海時代の原点となったヘンリー航海王子が航海学校を設立したサグレス岬に由来しています。

N.R.P SagresのN.R.Pは「ポルトガル共和国海軍」の略です。

日本とポルトガルの歴史といえば16世紀、日本を訪れたフランシスコ・ザビエル(スペイン人ですがポルトガル王ジョアン3世の依頼でアジアに)に始まり、鹿児島県(種子島)や大阪(堺市)など西日本の長い交流が続いています。

江戸時代は他国と同様に国交も無く幕末の開国後の1860年に日葡和親条約、日葡修好通商条約が調印され二国の交流が再開します。

その後、細く長い交流が継続し、

修好通商条約150周記念を記念して2010年の今日、横浜に寄港したものです。

ポルトガルの帆船サグレス号が横浜港に初入港、一般公開も

http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1007240016/

帆船サグレス(SAGRES)が横浜に初入港/神奈川新聞(カナロコ)

http://www.youtube.com/watch?v=lP8IWnafAf4

ポルトガル海軍練習帆船「サグレス」横浜入港

http://www.youtube.com/watch?v=AD-1pynL5F4

※(神奈川県では)逗子市がナザレ市と2004年7月国際友好都市締結

この「帆船サグレス号が横浜港に初入港」をキッカケにポルトガルと横浜の関係を探ってみましたが、中々見つかりません。

ポルトガルは隣国スペインと同様にサッカー王国です。

サッカー繋がりで調べてみました。

ありました。ちょっと意外な関係が。

サッカーJリーグに過去外国人選手は何人くらい活躍したと思いますか?

ざくっと調べたところ過去現在含め約1,400人全国のチームで活躍しています。

その中で、ポルトガル出身のJリーガーといえば?

たった3人しかいません。

意外でした。

ポルトガルから独立したサッカー大国ブラジルはといえば、なんと800人を超える選手が日本で活躍しています。

外国人Jリーガーの過半数がブラジルサッカー出身だったのです。

ポルトガル出身のJリーガーは3選手で

20世紀の偉大なサッカー選手100人の一人で“欧州のマラドーナ”と言われたポルトガル代表のフットレ選手と若きフェレイラ選手の2人が

1998年リーグで横浜フリューゲルスに所属していました。

もう一人はミゲル選手でサンフレッチェ広島(2000年)に所属していました。

1998年リーグといえば、横浜フリューゲルス最後の年、特別な一年でした。

残念ながら天皇杯優勝メンバーとして残ることはありませんでしたが、横浜フリューゲルスに欠かせないメンバーであったことは間違いありません。

欧州のマラドーナ、フットレ選手は最後の現役時代を横浜で過ごし16試合3得点の存在感を示しました。

ポルトガル共和国

Portuguese Republic

面積:92,207.4 平方キロメートル(日本の約4分の1)

人口:1,055 万 5,853 人(2011 年 6 月 30 日現在)

No.205 7月23日 (月)駅を降りたら、国際港

1872年(明治5年)に初めて横浜と品川間の鉄道が開通し2012年で140周年を迎えました。開通から半世紀のちの1920年(大正9年)7月23日の今日、

東京駅と「横浜港駅」間が開通しました。

“横浜港〜サンフランシスコ間航路”に接続するための臨港線が開通したことはあまり知られていません。

今日は現在赤レンガパークに保全されている

「横浜港駅」を中心に横浜鉄道史の断片をご紹介します。

|

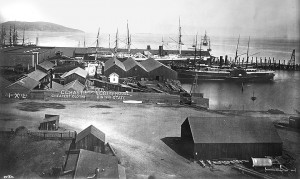

| 横浜港駅(2002) |

(新しい埠頭の誕生)

明治の中頃、幕末の開港以来横浜港には西波止場・東波止場がありましたが、船舶の大型化に対応できず、沖に停泊し艀(はしけ)と使って荷物の運搬を行う状態が続いていました。

特に大型貨客船の接岸は、横浜港の重要な課題でした。

そこで新しい埠頭「新港埠頭」を増設する工事が1899年(明治32年)に始まり1914年(大正3年)に完成します。

|

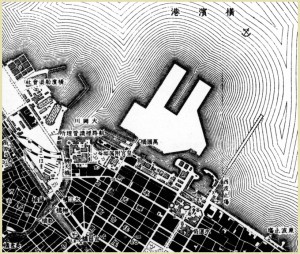

| 新港埠頭 |

「新港埠頭」は大岡川の河口沖合に生まれた人工島です。

現在の地図を見てもこの島を幾つかの橋が結んでいることが良くわかります。

「新港埠頭」は大きく二本の突堤に11隻の船を横付けできる岸壁を持つものでした。

そこに日本最大の物流拠点が誕生しました。

(日本最大の物流拠点)

東京港が本格的な国際港として稼働する戦後(開港は1941年(昭和16年))まで、

横浜は首都圏の唯一の国際物流拠点でした。

「新港埠頭」誕生と同時に、Yokohama Red Brick Warehouse「新港埠頭保税倉庫」(赤レンガ倉庫)が誕生します。

岸壁と保税倉庫に加え陸路の物流に鉄道が整備されました。

そこで「新港埠頭」の増設と同時に、臨港鉄道も併せて整備されました。

1920年(大正9年)7月20日に「横浜港駅」が開設し

23日に「東京駅と横浜港駅」間鉄道が開通することになります。

特に日米航路の出発地だった横浜港駅は、

物流だけではなく「旅客者」が乗降する駅でもありました。

日本郵船の日米航路定期船に合わせ乗船客や見送りの人々がこの車両を利用しました。

終点の横浜港駅を降り、その足で外国航路に乗船する。

ロマンチックな光景を想像することができます。

東京と国際港を結ぶ臨港鉄道は飛行機にその首位の座を渡すまで、

成田空港駅のように“港”に欠かせないものでした。

この臨港鉄道

1960年(昭和35年)8月27日、氷川丸出航に合わせて運行された旅客車両を持って運行を終了します。その後、桜木町から横浜港区間は貨物路線としても役割を終え、廃線となりました。

1997年(平成9年)路線の一部を整備し「汽車道」として一般に公開され現在に至っています。

|

| 汽車道 |

「横浜港駅」もこの歴史を伝える近代史資産として赤レンガパークに残されています。

かつて臨港線だった貨物線は現在も桜木町から一部地下化し京浜地区の物流を担っていますが、さらに有効活用を願う声も大きくなっています。

(横浜は鉄道の原点都市)

今年7月10日に「原鉄道模型博物館」もオープンしたこともあります。横浜の魅力コンテンツに「鉄道」は欠かせません。

横浜駅は一つの駅に乗り入れている鉄道事業者数日本最多の駅です。

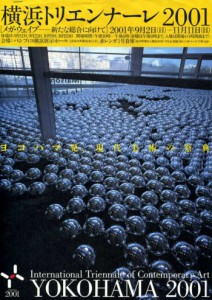

2001年に開催された現代アート展「第一回横浜トリエンナーレ」では鉄道をモチーフにした作品も登場しました。

|

| オノ・ヨーコ「貨物車2001」 |

|

| 当時の解像度が低くてすみません |

アーティストが開場の歴史的文脈を感じ取った証といえるでしょう。

東急東横線の桜木町〜横浜間の架橋の活用も含め、

鉄道の150周年(2022年)までに横浜の魅力づくりに加えて欲しいコンテンツです。

(新港埠頭関連ブログ)

No.241 8月28日(火)駅を降りたら、国際港 復活(その2)

3月2日 みらいと歴史をつなぐ道

No.335 11月30日(金)午後1時46分41秒

新港埠頭に停泊していたドイツ船ウッカーマルク号が突然爆発

No.103 4月12日 「新港埠頭保税倉庫」から「赤レンガ」へ

No.307 11月2日(金)日本波止場に万国橋

No.266 9月22日 (土)ハマの赤レンガ

1888年(明治21年)9月22日(土)の今日、横浜区相生町68番地に横浜煉化製造会社が創業

No.204 7月22日 (日)一生を世界一周に賭けた男

1872年(明治5年6月17日)7月22日(月)の今日、

高島嘉右衛門は横浜港から一人の(破天荒な)スイス人を見送りました。

その名はヤコブ・カデルリー(1827〜1874)、ちょうど46歳の誕生日にサンフランシスコ行きの太平洋郵船会社の定期航路でアメリカに向けて旅立った“外国語教師”でした。

|

| 太平洋郵船会社 造船所 |

ヤコブ・カデルリーは日本を旅立つ直前まで高島嘉右衛門が創った市学校の外国語教師(ドイツ語とフランス語)を半年契約で担当していました。

高島学校の経営が上手くいっていたら、カデルリーの出発はもう少し伸びたかもしれませんが、契約切れをキッカケにやり残した世界一周の旅に出発したのでした。

幕末から明治に多くの外国人が超高額の給料で日本政府に雇われました。

俗に「お雇い外国人」と呼ばれた人たちです。

法律のグイド・フルベッキ、芸術のアーネスト・フェノロサ、医学のエルウィン・ベルツを初め約2,700人もの外国人が政府と契約し日本の近代化のための人材育成を担いました。

これらの「お雇い外国人」、中にはいろいろな“外国人”もいたようで、

高島嘉右衛門が見送ったカデルリーは、かなり破天荒な人生を歩んだ人物でした。

『スイス歴史百科事典』には彼のプロフィールがあります。

カデルリー,ヤーコプ

1827年7月22日にリムパハ(Limpach)で生まれ、1874年12月31日にマルセイユで死去。

家系はおそらくミュルヒ(Mulchi)2の出身。村の学校を終えた後、農家の下働きとして働き、その後、ナポリのスイス軍に入隊。物覚えが速く、語学の才能もあり、ナポリで家庭教師の職に付くことになつた。クリミヤ戦争(1854-56)ではフランス軍本部で働き、1856年にサンクトペテルブルクに行き、それから、ワルシャワで家庭教師になる。1860年にイギリス、スコットランド、アイルランドを旅行し、1861年から1868年までシベリアを旅行する。

スヴェルトロフスクで鉱山学校に通い、ウラルの鉱山を見学してまわる。1868年から1872年にかけて中国と日本を調査(erkunden)する。1872年から1874年までアメリカとカナダに滞在する。ニューフアンドランド島、グリーンランド、アイスランド経由での帰国は発病のために中止する。マルセイユで12年間の世界旅行の記録をまとめ始めるが、まもなく死去。旅行の講演記録や鉱山の鑑定書が伝わっている。

日本(開成学校)で最初にドイツ語を教えた外国人教師となっていますが、彼の回想記には一切登場しません。

日本での仕事は彼の本来やりたかった仕事ではなかったようです。

生来の旅人だったのかもしれません。

日本国内旅行を最初に申請した外国人とも言われています。

カデルリーは47年の人生で日本に約2年半しか滞在していません。生まれ故郷のスイスで子供時代を過ごし、まずヨーロッパを放浪?します。ロシアからシベリア大陸を横断し中国に入り、その後日本にたどりつきます。

日本で見つけた仕事がたまたま「お雇い外国人」だったようです。

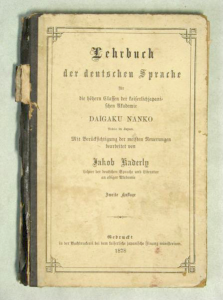

ただ、カデルリーの作成したドイツ語文法入門書「カデルリー文典」は、当時高い評価を得ました。

ただ、初等教育しか受けていなかったカデルリーに対し、他の(学歴ある)「お雇い外国人」には不評だったようで、オランダ人フルベッキ、ドイツ人教師(語学ではなく専門科目担当)には酷評され続けます。

学校では週五日7時間しっかり授業を行い、その後の日本ドイツ学を背負う逸材も育てていますから、教育者としては優れていたのではないでしょうか。

(教え子の記録からも良き教師像が浮かび上がってきます)

このカデルリーを支援したのが、シーベル・ブレンワルト商会の創始者でスイス総領事だったカスバー・ブレンワルドで、公私にわたって面倒をみていました。

二人は山手の射撃場にでかけたり、音楽会を楽しんだりした日記が残っています。

彼が日本を出国するきっかけとなったのは、支援者ブレンワルトとの訣別だといわれています。その証拠として、これまで頻繁に登場していたブレンワルトの日記にカデルリーの名が突然無くなります。

1872年(明治5年6月17日)7月22日(月)横浜港を出発するときにも、見送りにブレンワルトの姿はありませんでした。

寂しい別れだったのかもしれません。

(カデルリーの雇用期間)

政府の外国語教師

1870年1月24日(明治2年12月23日)〜1872年1月6日(明治4年11月26日)

高島学校(1872年1月9日開校)

1872年(明治5年1月)〜1872年(明治5年6月)

「お雇い外国人」は3年契約が一般的でしたが、フルベッキやドイツ人の「お雇い外国人」からは敵視されます。理由は彼のドイツ語が下手だということなんですが、確かにスイス人にとってネイティブではなかったかもしれません。

当時の政治的情勢も影響したかもしれません。

ドイツとスイスは高島嘉右衛門のガス灯会社を巡って覇権争いをしドイツを蹴落とした経緯もあり、緊張関係にありました。新興国プロシアと中立の小国という国際関係や、権力闘争の影響も「お雇い外国人」の仕事に大きく影をおとしていたことは間違いないようです。

とはいえ、カデルリーという人物。

あるときは、鉱物学者、語学教師、軍人、旅行家、移民斡旋業、地質調査業 等々奇々怪々の人生を歩んだ人物でした。謎も多く現在研究が進んでいるようです。日本時代の新しい顔が登場する日も近いかもしれません。

No.203 7月21日 (土)エーゲ海に捧ぐ

最近何かと話題のギリシアですが、

日本とギリシャの間にはいくつかの姉妹都市があります。

その中で、姉妹提携のある横浜の街が大倉山商店街です。

1988年(昭和63)7月21日の今日、

「エーゲ海フェスティバル」が開催され姉妹提携が行われました。

|

| 初めて訪れる人は 意外と見逃してしまいますが… |

大倉山の名は、ここに建つ大倉山記念館に由来します。

1932年(昭和7年)に完成した大倉精神文化研究所本館(現大倉山記念館)は、ギリシャで最初に栄えたクレタやミケーネ文明の建物に模したプレ・ヘレニック様式の建物として、市の文化財に指定されてます。一帯の広大な緑地は近隣市民の憩いの空間として利用されています。

横浜市大倉山記念館

http://ja.wikipedia.org/wiki/横浜市大倉山記念館

1978年(昭和53年)に港北区役所が大倉山に移転する計画をきっかけに商店街整備が進み、大倉山駅東口通りが「レモンロード」(84年)、

西口通りが「エルムー通り(Ermou Street)」(88年)と命名され整備が進みました。

東口通り「レモンロード」に一足遅れた西口商店街は、84年に横浜市に寄付された大倉山記念館の白を基調にしたエーゲ海のイメージを前面に打ち出すことになり、商店街には白いファサードやギリシア風の店舗が多く建っています。

グーグルのストリートビューでも楽しめます。 1988年(昭和63)7月21日には、アテネ市の代表を招いて姉妹提携の正式調印も行われました。 小説「エーゲ海に捧ぐ」の作家であり画家・版画家・挿絵画家・彫刻家・陶芸家・映画監督と多彩な才能の芸術家 池田満寿夫さんとバイオリニストの佐藤陽子さんも式典を訪れました。 (こみみにはさんだ話:熱海に活動拠点を持っていた池田さんが亡くなられた時、彼の作品を横浜に寄付し美術館を作りたいという話しがありましたが横浜市は断って長野にもっていかれたそうです。) 大倉山商店街 ■エルム通商店街

http://www.ookurayama.net/pc/index.htm

■オリーブ通商店街

大倉山駅からエルム通商店街を抜けるとオリーブ通商店街が続きます。

大倉山は「梅林」も有名です。ここの梅を使った梅酒“梅の薫”は地元の特産品を使った市民共同開発商品として1991年に大倉山公園(梅林)開園60周年を記念し企画されました。

港北区・神奈川区民は安く購入できるところが良いですね。

http://www.city.yokohama.lg.jp/kohoku/sinkou/umesyu.html

(関連ブログ)

No.160 6月8日(金) 親王殿下のニッポン

No6 1月6日(金) 天然スケートリンク開場

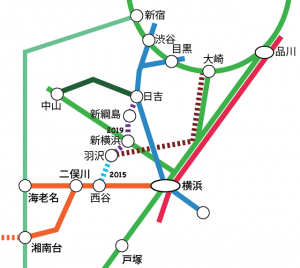

この街に今、大きな問題が起っています。相鉄線と東急線を結ぶ新線に「大倉山駅」が無いことで、取り残される危機感です。駅の乗降客数が生命線の商店街にとって、新線の開通は重大関心事のようです。

それにしても、首都圏の鉄道網はまさに「蜘蛛の巣」状態です。

横浜もこの10年でまたまた大きく変わりそうです。

便利になることは良いことですが、長ーーい駅構内を上下左右に歩いて乗り継ぐ蟻の巣アクセスは“高齢者”には辛いものがあります。

少子高齢化が始まっている割に、都市鉄道網を利用するには“若さ”が必要になっているのは良いことなのかどうか。複雑な感じです。

No.202 7月20日 (金) 港をヨットが舞った日

今日は元「海の日」です。

1941年(昭和16年)7月20日(日)

「海の日」の起源となった「海の記念日」が制定され、横浜でヨット大会が開催されました。

|

| ヨットレース(直接記事とは関係がありません) |

(海の日誕生)

海の日、その起源は横浜が舞台です。

1876年(明治9年)7月20日(木)に明治天皇が奥羽・北海道巡幸に使用した御召艦「明治丸」が横浜に帰港した日です。

1941年(昭和16年)7月20日(日)を「海の記念日」とします。

※この日7月20日が「海の記念日」となった背景には制定に尽力した時の逓信大臣の思惑もあったようですが、横浜にとっては幸運なことでした。 <20日午前に到着の予定が、天候不順で20日深夜になりました。もしかすると、7月21日になっていたかもしれません。天皇御一行は、急遽行在所となった伊勢山離宮でお休みになり翌朝東京に戻ります>

<20日午前に到着の予定が、天候不順で20日深夜になりました。もしかすると、7月21日になっていたかもしれません。天皇御一行は、急遽行在所となった伊勢山離宮でお休みになり翌朝東京に戻ります>

1996年(平成8年)「国民の祝日に関する法律」により、”海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う日”として7月20日が国民の祝日「海の日」となります。

2003年(平成15年)の祝日法改正(ハッピーマンデー制度)により、7月の第3月曜日となり現在に至ります。

(明治丸)

御召艦となった「明治丸」は、英国に発注しグラスゴーのネピア造船所で建造され横浜に回航されました。

当時の工部卿(殖産興業を支えた工部省の大臣)伊藤博文が名付けたもので、当時重要課題の一つ、灯台建設に伴う巡視活動や、領有権調査等に活躍しました。

巡幸船にも何度か使用され、引退後練習船として多くの海洋訓練生を育てました。

「明治丸」は東京海洋大学越中島キャンパスに保存されています。

|

| 東京海洋大学校内 |

重要文化財「明治丸」

http://www.e.kaiyodai.ac.jp/facilities/meiji/index.htm

(幻の東京オリンピック)

1940年(昭和15年)に東京で夏季オリンピックが開催される予定で様々な準備が進められていました。

アジア初のオリンピックとして注目されていましたが、日中戦争の影響等の理由により日本政府が開催権を返上します。

オリンピック開催決定にともない、横浜市はヨット競技の誘致に成功し、ヨット競技開催の準備を進めます。

1937年(昭和12年)には、東京オリンピック(昭和15年)に備えて設計コンペが開かれます。

中区新山下町にオリンピック用の仮ヨットハーバーが9月に落成し、横浜ヨット港(ヨットハーバー)建設が計画されます。

オリンピックは中止となってしまいますが、

横浜ヨット港建設は継続し、

幻のオリンピック開催予定の翌年1941年(昭和16年)に竣工し、

幻のオリンピック開催予定の翌年1941年(昭和16年)に竣工し、

「海の記念日」制定に合わせて

7月20日に海洋競技大会が開催されることになります。 この時に、ヨット競技の開催に尽力したのが横浜ヨットクラブ(YYC)です。

この時に、ヨット競技の開催に尽力したのが横浜ヨットクラブ(YYC)です。

(横浜の海洋スポーツ)

ヨットの歴史は横浜海洋スポーツの歴史でもあります。

横浜のヨットクラブの歴史を簡単に紹介します。

1886年(明治19年)横浜在留の外国人有志によって、横浜アマチュア・ローイング・クラブ(YARC)が設立され、横浜港内で海洋スポーツの組織が誕生します。

(日本最古のヨット・クラブといわれています)

その後、YARCから横浜セーリング・クラブ(YSC)が独立します。

1896年(明治29年)にYSCは横浜ヨットクラブ(YYC)と改称しフランス波止場近くを拠点に活動します。

前述の横浜ヨット港(ヨットハーバー)完成後は、ここを母港に1968年(昭和43年)まで活動し、1973年(昭和48年)社団法人 横浜ヨット協会となります。

http://yyc.or.jp

団体名:社団法人 横浜ヨット協会

所在地:神奈川県横浜市磯子区磯子1-5-16

社団法人横浜ヨット協会は1886年(明治19年)10月9日(土)に、その前身の母体であるYokohama Amateur Rowing Clubより派生し、当時横浜在留の外国人有志により設立されて以来100有余年の歴史を誇る日本最古のヨット・クラブです。

(余談)

海の日にあわせて、みなとみらいにある「帆船日本丸」の総帆展帆(年12回実施)が行われます。

No.201 7月19日(木)港を感じる絶景ポイント

横浜港のある東京湾は、船舶の航行が集中するポイントにあたります。

船舶通航信号所として

1986年(昭和61年)7月19日(金)「横浜港シンボルタワー」が完成しました。

「横浜港シンボルタワー」のある本牧埠頭D突堤は、横浜港と東京湾との境界に位置します。

横浜港に入出航する船舶の管制を行う役割と、東京湾を航行する船舶へ海上交通情報を提供する航路標識としての役割を担っています。

この「横浜港シンボルタワー」は、航路管制標識と同時に市民公園として一般公開されています。

市内都市部と隔絶された独特の空間です。

タワーは高さ58.5m(アンテナ部含む)で、4階部分地上36.5mの高さに展望台が設置され横浜港湾の様子を眺める事ができます。

入場無料です。

エレベーターもありますが約140段の階段を歩いて登るのも一興です。

また、散策を楽しむことができる緑地公園は多目的広場として、フリーマーケット、コンサート、ショーなど各種イベントを行うことができます。

※売店もあります。

■横浜港シンボルタワー

http://www.y-stower.com/

利用時間は

開場は9:30で季節により閉場時間が変わります。

【11月1日 〜 2月28日】〜16:00

【3月1日 〜 7月20日】〜17:30

【7月21日 〜 8月31日】〜20:00

【9月1日 〜10月31日】〜17:30

※シンボルタワー展望室は閉場時間の30分前で入場制限

公園及び駐車場には閉場時間の40分前に閉まります。

休業日は

年末年始(12月30日 〜 1月3日)と5月、9月、1月の第2火曜日(国民祝日の場合はその翌日)です。

●横浜港シンボルタワーへのアクセス方法

横浜市営バス26系統「横浜港シンボルタワー」行き終点です。

主な路線は、

横浜駅 – 桜木町駅 – 大さん橋 – 山下ふ頭入口 – 小港橋 – 本牧ふ頭入口 – 海づり桟橋

26系統はシンボルタワーの営業時間にあわせて運行しいるので、営業時間外は、ひとつ手前の停留所『海づり桟橋』発着です。休業日も終日『海づり桟橋』発着です。

|

| タワーの位置(D突堤)とロイヤルウイング航路 |

●もう一つの楽しみ方

横浜大桟橋からロイヤルウイングに乗船すると海側からシンボルタワーが見えます。

http://www.royalwing.co.jp/cruise/course/index.shtml

|

| タワーがコンテナヤードに囲まれているのが良くわかります |

(余談1)

26系統は利用客が少ないため 横浜市交通局が撤退検討路線として検討されたそうです。

港湾施設なのでスカイウォークのように閉鎖なんてことにはならないでしょうが、このシンボルタワー広場活用アイデアみんなで考えてみましょうポイントの一つです!

良い場所なんですがね。

(海釣り公園)が手前にありますが、ここは殆ど自動車、自転車利用客です。

(余談2)

横浜市内の幾つかの施設では商用撮影等が有料の場所がありますが、ここシンボルタワーも有料です。

映画撮影、その他これに類する動画撮影をする場合1日 20,000円、広告写真等のスチール写真撮影は1日 10,000円かかります。

(観光用の撮影は関係ありませんが、

何を商用写真というか難しい時代に不適合だと思います)

(豆知識)

横浜港に文字が表示される港内航行信号塔が数カ所設置されていますが、横浜港に入る最初の信号がこの横浜港シンボルタワーです。道路の信号は三色表示ですが、港の場合は【文字(アルファベット)】で、国際標準です。知っておくとちょっと自慢できます。

【Iの文字の点滅】→ 入航してよい。

総トン数500トン以上は出航禁止。

【Oの文字の点滅】→ 出航してよい。

総トン数500トン以上は入航禁止。

【Fの文字の点滅】→ 総トン数15,000トン未満の船は入出航してよい。

【Xの文字及びIの文字の交互点滅】→まもなくIの点滅に切り替わる。

航路内の船は航行してよい。

【Xの文字及びOの文字の交互点滅】→まもなくOの点滅に切り替わる。

航路内の船は航行してよい。

【Xの文字及びFの文字の交互点滅】→まもなくFの点滅に切り替わる。

航路内の船は航行してよい。

【Xの文字の点滅】→まもなくXの点灯に切り替わる。

航路内の船は航行してよい。

【Xの文字の点灯】→ 指示された船以外は入出航禁止。

※横浜港で身近な航行信号は山下公園脇に建っています!!!探してみましょう!!

No.200 7月18日(水)無限の境界

1997年(平成9年)7月 18日(金)、

横浜市西区西区みなとみらい2丁目に複合商業施設「クイーンズスクエア横浜」が開業しました。

2012年で創業15周年を迎えました。

|

| HPより |

「クイーンズスクエア横浜」は3棟の連なる独特の「タワー」プラス一棟で構成されています。

ここには、オフィス、商業施設、ホテル、ギャラリー、ホールなどがあり、みなとみらいエリアを代表する建物です。

http://www.at-yokohama.com/

http://www.qsy-tqc.jp/

2004年(平成16年)2月1日には地下に「みなとみらい駅」(横浜高速鉄道みなとみらい線)が開業しました。

地下4階のホームから地上フロアまで吹き抜け構造となった「みなとみらい駅」は、鉄道ファンだけでなく多くの利用者に“未来都市”を感じさせる大アトリウムとなっています。

|

| 画像では読めませんが限られた移動時間にお読みください?! |

この吹き抜け空間には、ジョセフ・コスースの黒御影石で作られた壁面アートがあり、利用者を驚かせます。

ゲーテと並ぶドイツ古典主義を代表するフリードリヒ・フォン・シラーの「デンマーク王子アウグステンブルク公にあてた美学的なことに関する書簡27号」の一部を引用した一文がデザインされています。

「The Boundaries of the Limitless」

Der Baum treibt unzahlige Kieme,

die unentwickelt verderben und screckt weit mehr Wurzeln, Zweige und Blatter nach Nahrung aus

als zu Erhaltung seines Individuums und seiner Gattung verwendet werden.

Was er von seiner verschwenderischen Fulle ungebraucht und ungenossen dem Elementarreich zuruckgiebt

das darf das Lebendige in frohlicher Bewegung verschweigen.

So giebt uns die Natur schon in ihrem materiellen Reich ein Vorspiel des Unbegrenzten

und hebt hier schon zum Teil die Fesseln auf deren sie sich im Reich der Form ganz und gar entledigt.

(無限の境界)

樹木は生育することのな

無数の芽を生み、

根をはり、枝や葉を拡げて

固体と種の保存にはありあまるほどの

養分を吸収する。

樹木は、この溢れんばかりの過剰を

使うことも享受することもなく自然に還すが、

動物はこの溢れる養分を、自由で

嬉々とした自らの運動に使用する。

このように自然は、その初源から生命の

無限の展開に向けての序曲を奏でている

物質としての束縛を少しずつ断ち切り

やがて自らの姿を自由に変えていくのである

なぜ ここに この作品? という素朴な疑問を考えるのも現代アートの面白いところでしょう。無限の境界とは?何故シラー?

興味は尽きません。

横浜高速鉄道みなとみらい線は「クイーンズスクエア横浜」にあわせ、1998年(平成10年)に開通の予定でしたが、6年遅れて開業しました。

http://www.mm21railway.co.jp/station/minatomirai/index.html

「クイーンズスクエア横浜」の概要

クイーンズタワーA:高さ約172m・地上36階・地下5階

主に日揮の本社として使用されています。

クイーンズタワーB:高さ約138m・地上28階・地下5階

クイーンズタワーC:高さ約109m・地上21階・地下5階

ホテル棟: 地上25階 地下4階

パン パシフィック 横浜ベイホテル東急(1997年(平成9年)8月7日開業)

(立地性)

「みなとみらい駅」とランドマークタワーを経由しJR「桜木町駅」をつなぐ役割と同時に、みなとみらいホール、パシフィコ横浜、ホテルといった大型施設の利用客を受け入れる空間として機能しています。

1980年代の後半にこのみなとみらい空間をデザインする段階では、フランスパリのラ・デファンス地区のような位置づけを持たせ、人工地盤上による歩行者に完全開放された空間プランも考えられていましたが、ここにその夢の一部が実現しています。

商業施設は、開業初期はかなり大人感覚の構成が中心でしたが、近年はティーンエイジ向けにシフトしてきたようです。

「109」の登場には驚きました。

(勝手な予測)

桜木町駅ビルが「コレットマーレ」と繋がると通路部分がパシフィコの先まで連続性を持つことになります。その先に“横浜ドーム”ができると、これまた“みなとみらい”の姿もかなり変わってくるのではないでしょうか。

(新しい相乗効果?)

三菱地所グループが展開する

「MARK IS みなとみらい」が2013年6月21日にオープンしました。

http://www.mec-markis.jp/mm/

ライバルとなるのか?相乗効果となるのか?

客足は順調に伸びているようです。

(余談)

1997年(平成9年)7月 18日(金)フジテレビで当時超人気番組「料理の鉄人」が放送されました。

テーマは「シャコ対決」

「キッチンスタジアムに3人目の寿司職人がやって参りました。果たして「3度目の正直」は成るかどうか。各界の著名人を虜にしてきたハマの寿司職人。」の前口上で登場したのが

野毛の「松葉寿し」主人 松野 義一さんです。

【鉄人】は、中華の陳建一さんでした。

ジャッジは、鉄人の勝利でしたが、寿司というジャンルでの挑戦者としては過去最高の接戦でした。

No.199 7月17日(火)山手独立。

1899年(明治32年)7月17日(月)の今日。

治外法権が解消された通商航海条約が発効しました。

これによって、(一週間後の24日)より横浜居留地で内地雑居(ないちざっきょ)が始まり「山手町」が誕生します。

(互恵への道)

1858年7月29日(安政5年6月19日)アメリカと日米修好通商条約を結び、開国を約束して以来、日本は不平等条約に苦慮します。

政権が変わろうと、革命が起ろうと外交は一貫して過去の条約が生きていますから、治外法権と関税自主権の欠如が明治時代に入り重くのしかかってきました。

「横浜」は、開国後外国人の治外法権エリア「居留地」のある町でした。

貿易上の関税障壁は目に見えにくい不平等でしたが、

居留地(治外法権エリア)の存在は、あきらかに実感できる不平等でした。

欧米列強、特に英国と米国は自分たちの暮らすエリアを現在の山手町周辺に決めます。

そして警備のため自国の軍隊を駐留させます。

(現在の港の見える丘公園周辺)

No.175 6月23日 フランス軍港があった丘

ここを英米人は英語で”Yamate Bluff”または”The Bluff”(切り立った岬という意味)と呼びました。

(山手と山下)

外国人商館が多く立ち並んでいた、山下町と

外国人が住居や公園を設けた山手町は、地名として“対”になっています。

山の手(小高い場所)とその下のエリアという意が地名となりました。

最初から山手という地名があったわけではありません。

幾つかの段階を経て「横浜市山手町」が誕生します。

元々は、周辺の町村の境界ゾーンでした。

久良岐郡北方村、石川村、中村、根岸村の隣接する山間丘陵地が

現在の山手ゾーンでした。

明治に入り、

国内の行政区分が整理され、全国の郡区町村編制が行われます。

開港以来治外法権となっていたこの場所にも新しい町村区分を施行しますが、外国人居留地として町村名が除外されます。

その後、すぐにこの居留地も日本の土地ということで、1884年(明治17年)7月に26の町が設けられます。

谷戸坂町、山手本町通、富士見町、内台坂、西坂町、地蔵坂、小坂町、大丸坂、撞木町、環町、公園坂、西野坂、汐汲坂、高田坂、三ノ輪坂、稲荷町、南坂、貝殻坂、宮脇坂、陣屋町、諏訪町通、弓町、畑町、矢ノ根町、泉町、林町

現在これらの一部が坂名や地名として残っています。

(山手ブランドを守ったもの)

現在横浜でも有数の高給住宅地としてブランド力を持っている「山手」ですが、

今日まで上質の環境が維持されてきたのは偶然ではありません。

最初は外国人によってつくられた住宅地ですが、戦後はこのエリアに暮らす住民の手で、議論し合意形成しながら街の環境を守ってきた歴史があります。

こここそ、歴史的文脈に沿った街並が現在に活きているゾーンといえるでしょう。

閑静な暮らしを維持したい思いと、観光資源としてより多くの人々に街の資産を共有していきたいという願いの調和が山手の強い原動力になっています。

「山手まちづくり推進会議」

http://www.city.yokohama.lg.jp/naka/project/community/09yamate.html

http://sns.hamatch.jp/community/?bbs_id=592

(不平等条約改正交渉の歴史)

簡単に歴史を振り返っておきます。

1871年(明治4年)

岩倉具視ら一行が最初の不平等条約改正交渉のため欧米各国に向かいます(遣欧使節団)が大失敗します。

その後、寺島宗則、井上 馨、大隈重信、青木周蔵、陸奥宗光と歴代の外務大臣が改正を目指しますがうまくいきません。

内地雑居(外国人の国内移住移動の自由)を認めれば外国資本による侵略が進み、日本の伝統的な文化や生活が破壊されるという日本国内の保守的な立場と

日本は未だ非文明国であるのだから領事裁判権を維持するのは当然という列強の立場で

治外法権の居留地が必要だという考えが不平等条約撤廃を遅らせます。

1894年(明治27年)7月16日に日英通商航海条約が調印、

遅れて1894年(明治27年)11月22日に米国と調印、

以降

翌1895年(明治28年)にかけて同内容の条約を欧米各国と結びます。

結果、調印から5年後の

1899年(明治32年)7月17日の今日治外法権が解消された条約が発効し、

日本は長年の不平等条約撤廃を大きく前進させました。これが

第二次伊藤内閣の外務大臣となった陸奥宗光によって治外法権を完全に撤廃することができた通称「陸奥条約」といいます。

1.領事裁判権及び特権撤廃

2.日本国内を外国人に開放

3.関税自主権の一部回復

4.相互対等の最恵国待遇

5.条約は1899年発効。

有効期間は12年間(1911年まで)とします。

が 目に見えにくい関税自主権は不平等のままでした。

ようやく

1911年(明治44年)に小村寿太郎が関税自主権の完全回復を調印し互恵関係が成立します。

半世紀以上かかって日本は初めて独立を果たすのです。

No.198 7月16日(月) 最後で最後の

2012年の今日は“ハッピーマンデー”「海の日」です。

海の日は、元々20日でしたので「7月20日」に横浜の海がらみで紹介しましょう。

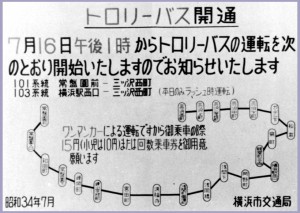

1959年(昭和34年)7月16日(木)の今日、横浜市交通局が日本で最も遅くトロリーバスを(最後に)導入しました。

ほとんど消えてしまった昭和遺産の一つに<トロリーバス>があります。横浜市内にも短い期間でしたが、横浜の公営交通の一翼を担いました。

しかも、

公営交通の中で、一番遅くに導入し、

廃止も一番遅く1972年(昭和47年)3月31日(金)まで、

都市型としては最後まで残ったトロリーバスです。

“トロリーバス”といいますが、法令上は「無軌条電車」線路の無い電車として扱われます。

横浜では市電路線の延長線に限定路線として開通しました。

“トロリーバス”のメリットディメリットは、Wikiを参照願います。

http://ja.wikipedia.org/wiki/トロリーバス

1964年の東京オリンピックで活躍するなど、このトロリーバス路線は黒字運営でしたが、他都市のトロリー路線撤退や、横浜市電が全廃されたことで車両部品の調達や施設関係のマネジメントに支障を来たすことが予測されたため廃止となりました。

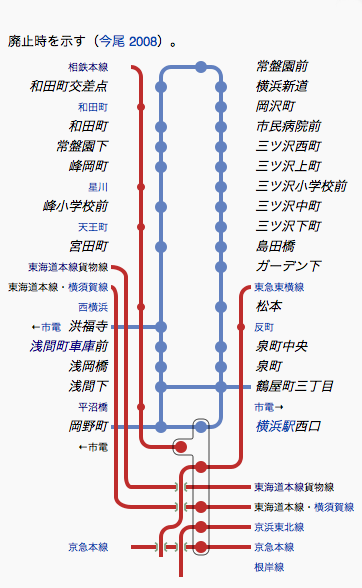

当時のトロリーバス路線は

現在の【202系統(201系統)】で体験できます。

停留所も変わっていません。

今回は、トロリー時代の写真がないので

路線バスの旅!

【202系統(201系統)】散歩といきましょう。

【横浜駅西口】(11番乗場)

ハマボールイアス

No14 1月14日(土) ハマボール閉鎖

東急ハンズ

【岡野町】

ちょっとしたラーメンスポットです。

何時も並ぶ家系ラーメン元祖「吉村家」、「横濱屋」「山頭火」

アフリキコ(ちょっと歩きますがガーナのお店です)ジャンベ教室も開催しています。

No.127 5月6日 あるガーナ人を日本に誘った横浜の発明王

【浅間下】

浅間神社

【浅岡橋】

【浅間町車庫前】

浅間町車庫は西区スポーツセンターがあります。

旧東海道と八王子道との分岐点“追分”があります。

【洪福寺】

洪福寺松原商店街

|

| 激安のみならず新鮮なネタで連日行列の店が多く並びます |

【宮田町】

【峯小学校前】

一品香

|

| (本社工場が近くにある???)本店は長者町です。 |

【峰岡町】

【常盤園下】

【和田町】

【和田町交差点】

【常盤園前】

【横浜新道】

横浜国立大学

【岡沢町】

【市民病院下】

三ツ沢公園

No.173 6月21日(木)横浜の代表的な運動公園

【三ツ沢西町】

豊顕寺(ぶげんじ)

【三ツ沢上町駅前】

エス山本繊維加工(注染てぬぐいの小さな工場があります)

【三ツ沢小学校前】

せせらぎの小径

【三ツ沢中町】

せせらぎの小径

【三ツ沢下町駅前】

【島田橋】

【ガーデン下】

【松本】

反町駅(東急東横線)

フランセ

|

| フランセ 発祥の店です |

【泉町中央】

【泉町】

横浜市防災センター

http://www.city.yokohama.lg.jp/shobo/bousai/

【鶴屋町3丁目】

【横浜駅西口】