ホーム » 2012 (ページ 10)

年別アーカイブ: 2012

「番外編」10月17日こら!ちゃんと仕事せい!

今日は【番外編】を1話追加します。

先日尾上町の料亭「富貴楼」について文献を探していたところ、

1873年(明治6年)イギリス帰りの留学生が横浜港である事件に遭遇した不満を記録してます。

「我官憲の不常識なるに大いに不平なり。其他目につくもの聞くもの未開不文明なのには大いに失望せり。」

ことの顛末は、

明治政府の法務官僚となった“尾崎三良”の自叙伝に記録されています。

1873年(明治6年)10月17日(金)の今日、

寺島宗則公使と随行員の尾崎三良がイギリスのP&O社汽船で帰国しますが入国審査が遅れ横浜港内から上陸できなくなったことに始まります。

|

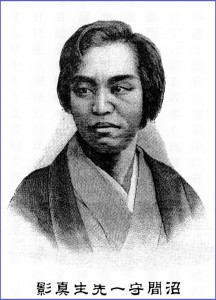

| 尾崎三良 |

二人が乗船していた船は午後4時頃横浜港に到着します。

外国人の旅客は、簡単に下船し迎えにきた小舟で居留地に向かっていきますが「日本人は税関の取り調べ後上陸許可となる」という沙汰で足止めになってしまいます。

横浜港は、新港埠頭ができるまで大型旅客船は港の沖合に停泊し、送迎の小型船で送り迎えするシクミになっていました。

この船には寺島宗則と尾崎三良の他にも日本人が乗船していましたが

全員下船が許されませんでした。

若き尾崎三良は「なぜ!我々は下船できない?」と船員に問い質しますが、

「外国人は条例で手続き無しに下船できるが、日本人は港湾規則で税関役人による入国審査が必要だ」から、

いかなる日本人も役人が来るまで下船できない!

しかもその担当役人が今日は来れない。日本人の下船は明日以降になる。

と押し問答になったそうです。

取り残された日本人乗客の中で一番身分の高かった

“寺島宗則”公使はどうしていたかというと

ニコニコ笑ってそんなものだろう まあ待て!と尾崎を諭したそうです。

尾崎の記録では

「例の温厚謙遜、自ら待する風あり、強いても怒らず」

とはいえ寺島宗則といえば日本政府閣僚、

しかも外務大臣クラスですから、事態が急変します。

横浜港に停泊していた薩摩藩系の軍艦から士官が寺島宗則公使を探しに乗船してきます。(※寺島は薩摩藩出身)

軍によって特別に下船手続きを執り夜になっていましたが、

上陸できるようになったという事件の顛末です。

他の日本人は「然れども普通の乗客は我郷土を目前に見ながら。外船中に一夜」を過ごし翌日下船しました。

これ本当?マジ?怒るのも当然?

税関役人にも言い分があります。

(入港日時は不定)

船が予定日時に到着しないことは当時ごく普通のことだったようです。

No.110 4月19日 待つという粋な時代

おそらく現在のように出入国管理機関が常設されていなかったのでしょう。

この経験が、横浜の出入国管理機関の整備につながります。

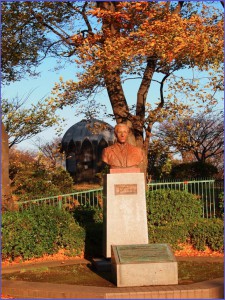

特に寺島宗則は「日本の電気通信の父」と呼ばれていました。

当時彼が国内の電信通信機能の充実を計ろうとしていましたが、

この頃はまだ部分的整備でしかありませんでした。

寺島の命により

横浜裁判所内の電信局と東京築地運上所(税関)との間の電信架設工事が着手された、

1869年(明治2)9月19日(新暦での10月23日)は「電信電話記念日」とされています。

国内の通信網が整備されるにはもう少し時間が必要でした。

1月26日 横浜東京間電信通信ビジネス開始

ここで寺島宗則と尾崎三良について簡単に紹介しておきましょう。

寺島宗則(てらじまむねのり)は、

薩摩藩出身の江戸時代の幕臣で明治政府初期の外務卿(外務大臣)として不平等条約改定に尽力します。また

外務卿となる前に第二代神奈川県知事も歴任する

横浜に関わりのある【政府要人】です。

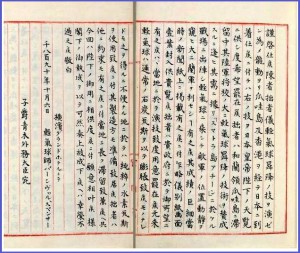

尾崎三良(おざき さぶろう)は、

京都生まれで幼くして両親と死別しますが、三条実美に見いだされ側近となり明治政府の法務官僚として活躍します。

彼が政府要人として活躍するキッカケとなったのが6年に渡る英国留学でした。

1868年(慶応4年)3月に日本を出発し、

横浜港に帰国したのが今回のテーマとなった

1873年(明治6年)10月です。

(怒りを癒したのか富貴楼?)

No.255 9月11日(火) 謎多き尾上町の女将

怒り心頭の「入国手続き」で上陸したのが夜半になってしまった寺島宗則と尾崎三良は、外務省の部下が用意した尾上町「富貴楼」に入り夕食をとります。

寺島宗則は食事を済ませ、東京の自宅に帰りますが、尾崎三良は富貴楼に一泊して上京することにします。

(実は)急遽帰国を決めた尾崎は日本での落ち着き先が決まっていなかったようです。

久しぶりに日本の風呂に入ることになった

尾崎の入浴エピソードが1Pを使って事細かに語られています。

関心のある方は

図書館でどうぞ。「尾崎三良自叙略伝」(上巻)中央公論社昭和51年刊

(余談)

尾崎三良は6年のイギリス生活で結婚し

三人の子供の父となりますが、

帰国時に離婚協議に入りますが解決しないままとなります。

その後、離婚協議に再度英国を訪問しています。

最終的に三女秀子(テオドラ)を引き取ることにします。

英国育ちの彼女ですが、日本で教育を受け、後に「憲政の神様」尾崎行雄の後妻となります。

尾崎三良と尾崎行雄とは姻戚関係がありませんが

共に明治大正時代の正義にこだわった堅物同士であったことは間違いないようです。

|

| 憲政の神様 尾崎行雄 |

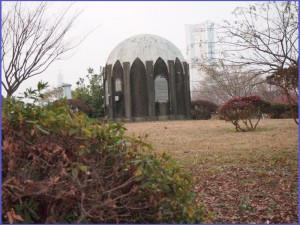

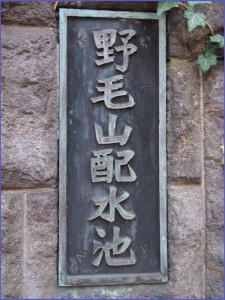

No.291 10月17日(水)横浜水要日!

10月17日は水道の日です。

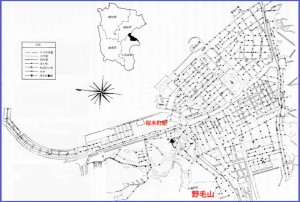

1887年(明治20年) 10月17日のこの日、横浜市に日本初の近代的な上水道が完成します。

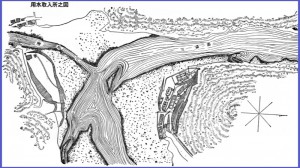

水量の豊富な相模川と

道志川の合流する場所から

野毛山にある貯水池まで導管を敷き

この日、横浜市街に給水が開始されました。

|

| 道志の取水口 |

水道の話しは何回か紹介しています。

No.152 5月31日(木) もう一つの近代水道発祥の地

1987年(昭和62年)5月31日横浜市保土ケ谷区川島町522に横浜水道記念館がオープンし開館式典が行われました。

No.151 5月30日 100年前の先見性

1916年(大正5年)5月30日付けで道志村水源林を横浜市が買い上げる契約が結ばれた日です。

そして、

横浜が自信を持って誇れる時代に先駆けて近代水道が稼働した日が 10月17日です。

この偉業が無ければ、横浜の発展は完全に望めなかったでしょう。

この日を横浜市は「水道の日」としました。

(ところが 国の決めた水道の日「水道週間」は6月1日から6月7日までの1週間です。所管は厚生労働省です)

http://www.jwwa.or.jp

※ちなみに東京都は1898年(明治31年)12月1日に通水しました。

良質の水が無いところに街は発展しません。

衰退するのみです。

世界中の国際港で良質の水源が(殆ど)無かった「港」は横浜だけでした。

※天沼の湧水。

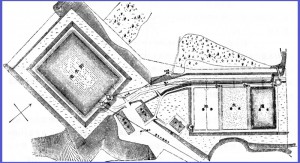

|

| ジェラールの造った貯水槽 |

「開港以来数年間、横浜市中の堀井は概ね塩気を含み、且、汚濁にして飲用に足るものは只二ケ所のみ、其一は町会所裏「現今本町一丁目一番地」(開港記念会館)

一は本町二丁目三井組「現今本町四丁目三井物産会社支店」前の堀井なり」

(水戦争)

開港場として 横浜は膨張しますが、水がありません。

居留地では水確保騒動が毎日のように起ります。

さらに居留地の周辺部でも人口増に水が確保できずに不衛生な状態が続きます。

当然「伝染病」が一度起ると一気に伝染し、横浜市は近代水道が完成するまでに何度も「コレラ」が発生し、ネズミによる「ペスト」も頻発します。世界一不衛生な港の烙印を押される寸前まで来ていました。

明治元年には二俣川より引水を試みますが、失敗します。

多摩川上水からの取水のために簡易水道を数年で完成させますが、不具合が多発し安定した給水は望むべくもありませんでした。

そこで専門家「パーマー」のアドバイスを仰ぎ、多摩川ではなく相模川上流に水源を求め、道志から野毛山まで40キロを超える工事に入ります。

|

| 当時の水道栓と同形のもの(道志村) |

そして、1887年(明治20年) 10月17日に

市内の水道栓から初めて水道水が溢れ出て街は歓喜に包まれました。

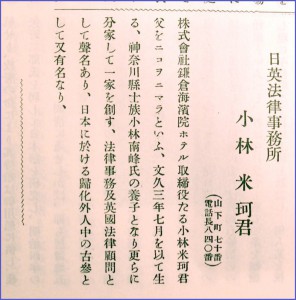

No.290 10月16日(火)文士の大家さんは法律家

1892年(明治25年)10月16日の今日

「帰化米人小林米珂(ベーカ)が市役所へ出頭、納税の手続きをした。

帰化人納税のはじめである」(横浜歴史年表)とありました。

帰化米人「小林米珂(ベーカ)」はいかなる人物なのか?

調べてみると 意外や意外。面白い方向に展開していきました。

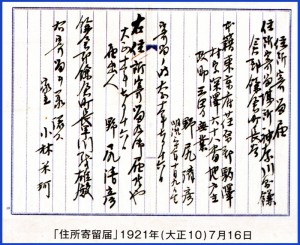

小林米珂(こばやし べーか)「横濱成功名誉艦」に出ていました。(上記)

株式会社鎌倉海浜院ホテル取締役で父の名が“ニコヲ二マラ”で文久の生まれ、神奈川士族小林南峰氏の養子になり山下町70番に法律事務所兼英国法律顧問を開き名声がある「日本における帰化外人中の古参」として有名とあります。

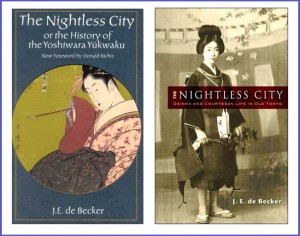

小林米珂は、

帰化前の名がJoseph Ernest de Beckerで、1863年(文久3年)7月に子爵ニコラ・デベッカーの三男としてイギリスロンドンに生れました。

アメリカ合衆国に渡り法律の教育を受け

1887年(明治20年)に来日し横浜を中心に活動します。

士族小林南峰の娘と結婚し、養子となり

1891年(明治24年)7月29日に婚姻届けを出し日本国籍を取得します。

外国人が日本国籍を取得するには日本の名が必要ということで「小林米珂」を名乗り、妻の実家であった神奈川県久良岐郡中村1,549番地に住まいを設けます。

外国人居留地に近い丘の中腹に位置します。

|

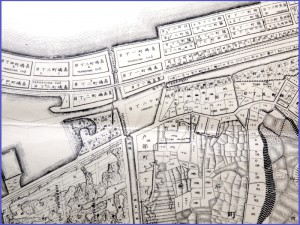

| 明治初期のマップで探してみました。 |

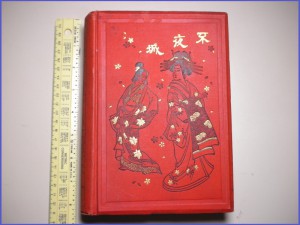

オフィスを山下町70に設け、「 代言人(だいげんにん)」現在の弁護士業と、日本文化の研究者として多くの著作を残します。

小林米珂の代表的な著作は「不夜城」(Nightless City)というタイトルで明治時代の東京吉原にある遊郭の現状を丸善から出版します。(当然英文です)

この「不夜城」を含め、明治初期の遊郭に関する一級資料として現在も研究者の基本文献となっています。

発刊当時は、かなり海外で批判があり論争の的となったようです。

読者の好奇心をいたずらに刺激するような偏見を避け、

日本的な“売春制度”を冷静に社会学的な視点で分析している点が人身売買肯定と解釈されたためのようです。

『不夜城』は当初

「英国社会学者(By an English student of Sociology)」として

1899(明治32)年6 月、横浜丸善書店より匿名出版されました。

次第に評価が高まり、現在でも版を重ねています。(版元は変わっています)

この「不夜城」の学術的評価は、著者のde Beckerが『嬉遊笑覧』『洞房語園』『吉原大鑑』『吉原大全』『江戸花街沿革誌』など50冊以上の文献を参考にし多角的に基本調査が行われている点です。

一方、日本の法律を数多く翻訳し海外に紹介した功績も大です。

法律もまた国際理解の基本であると同時に、国際紛争解決の重要な手段となります。

彼の足跡を調べている過程で、弁護士「小林米珂」が日本史上に残る大事件の弁護士を担当していたことが判ります。

シーメンス事件です。

ドイツシーメンス社側の代理人として弁護に立った記録が残っています。

外国人側の弁護士団の一人ではありますが、日本語が堪能な国際弁護士は当時少数だったと思います。

http://ja.wikipedia.org/wiki/シーメンス事件

1月23日 大正の正義

小林米珂は明治40年ごろ経済拠点を鎌倉に移していたようです。

鎌倉海浜院ホテル取締役の他、鎌倉で不動産業を始めています。

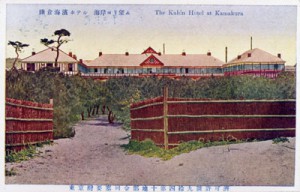

|

| 鎌倉海浜院H コンドルの設計 |

※鎌倉での活動にも興味が尽きません。

米珂屋敷と呼ばれる九軒の賃貸住宅を経営します。この米珂屋敷は当時の鎌倉に居を構える文学者に人気があり多くの作家が利用します。ドイツ語学者の菅虎雄(すがとらお)は、小林米珂との交流を通じて米珂屋敷に暮らした一人でした。

彼の推薦で高浜虚子や大佛次郎が米珂屋敷に暮らします。

|

| 大佛次郎(野尻清彦)の下宿届け |

親友だった夏目漱石、教え子の芥川竜之介、菊池寛らも菅虎雄家を訪れ、

鎌倉文士村形成に大きな役割を果たします。

大佛次郎は、鎌倉をこよなく愛し、鎌倉の景観保全活動の草分けとして活動したことは有名です。

横浜には「大佛次郎文学館」がありますが、彼が一時期暮らした米珂屋敷と関係があったとは意外でした。

中々素敵な場所にありますからまだの方は是非どうぞ。

外国人が日本国籍を取得する「帰化」の手続きは大変な作業です。

http://ja.wikipedia.org/wiki/帰化

国民の要件についても今回 考えさせられました。

日本の新聞黎明期に活躍したJ・R・ブラック

No.163 6月11日(月) 反骨のスコッツ親子

No.164 6月12日(火)JRJR

No.289 10月15日(月)生き残った魅惑の迷宮(加筆修正)

今日は駅ネタです。

都市伝説風に書けば

(明治3年)1870年

開港都市横浜と東京を結ぶ鉄道敷設のために測量・着工

(大正3年)1914年

二代目横浜駅竣工

(昭和3年)1928年

三代目横浜駅竣工

(平成3年)1991年

空の港、成田空港駅が開業

ややこじつけですが

不思議と揃っていますね。

さらに、

三代目の「横浜駅」は

10月15日に開業しました。

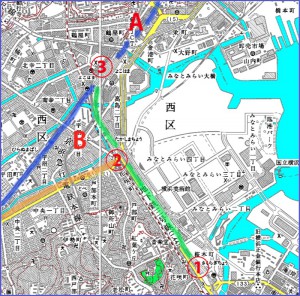

|

| Aは神奈川駅、Bは平沼駅(現在廃止) |

「横浜駅」の位置は2回移動します。

今日はさよえる横浜駅の話しを紹介します。

現在の横浜駅は三代目です。

正確には三回の引越後、数回リニューアルが行われ、現在も工事中といった方が正しいでしょう。

(初代)

初代の「横浜駅」は現在のJR東日本根岸線「桜木町駅」で、

鉄道営業が日本で始まった駅であることは有名です。

東海道線の開通で、初代横浜駅が立地的理由から取り残されそうになります。

そこで「横浜駅」だけが東海道本線に接近する必要性から移転します。

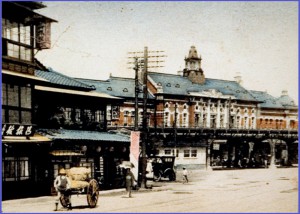

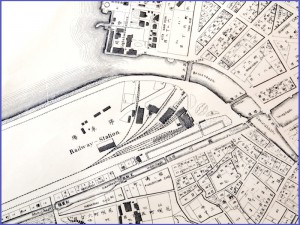

|

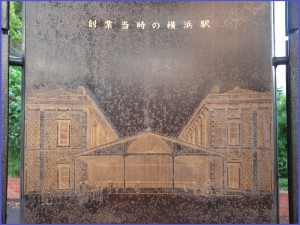

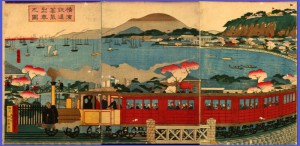

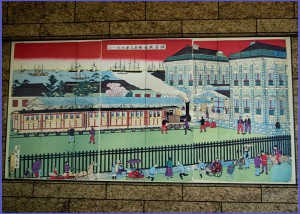

| 最初の「横浜駅」 |

|

| 明治時代の横浜駅付近 |

|

| 県民共済ビルにある「横浜駅」を描いた錦絵パネルです |

(二代)

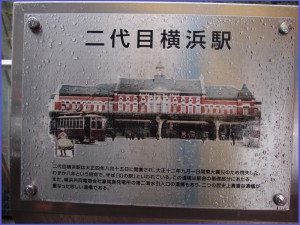

二代目の「横浜駅」は

1915年(大正4年)8月15日

現在の横浜市営地下鉄高島町駅付近に建設されます。

遺構が残っていますので名残を見学することが出来ます。

|

| 二代目遺構 |

この場所も改めて現在の視点で眺めると東海道がカーブしていて無理があります。

二代目横浜駅は当時の駅舎建築としては見事なデザインでした。

この二代目横浜駅開設で「平沼橋商店街」が誕生します。

その後、横浜駅二回目の移動で寂れかかりますが、

1931年(昭和6年)12月26日に京浜急行「平沼駅」の開業でまた復活します。

1944年(昭和19年)11月20日に京急平沼駅が廃止されてしまいます。

(二代目焼失)

しかし、残念なことに“関東大震災”で「横浜駅」が焼失します。

|

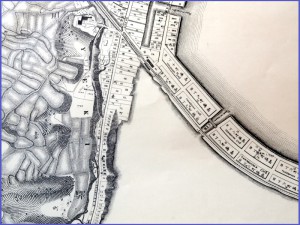

| 明治時代の高島付近 |

(三代目横浜駅)

そうして震災復興計画で現在の(三代目横浜駅が

1928年(昭和3年)10月15日現在の場所に移動し開業します。

しかも表玄関は東口をで、西口はしばらくの間

「ぺんぺん草」の生える空き地でした。

(全国でも希有の駅移動)

横浜駅は二回位置を大きく移動しました。

小さな駅ならまだしも神奈川県内最大の駅を移動した訳ですから、良くあることなのか?

簡単に調べた範囲内でも

函館・千葉・博多には若干移動した記録がありますが2キロ移動した例はありません。

単に駅名で言えば

初代横浜駅を「桜木町駅」にせず「横浜駅」のままにし

新駅を「神奈川駅」にしても不思議では無いのですがね。

(そうなったら新幹線は新神奈川駅に)

鉄道は最も政治力の働く領域です!ので何か思惑があったのでしょう。

我田引鉄の世界ですから。

(大岡川を越えられない)

横浜は幕末に創られたベンチャー都市ですから

城下町、門前町のような町の核がありません。

江戸時代の「核」を持たない街が“横浜”です。

良い面とマイナス面がありますがこの駅の大移動は結果的に横浜を柔軟に活かしたことになります。

鉄道創世記の頃、

城下町に県庁・市庁所在地から駅が遠い事例は多くあります。

“鉄道忌避”で古い街程、城下町中心部を外して路線が敷かれました。

常々不思議に思っているのが関内に長らく駅が無かったことです。

横浜は1964年(昭和39年)まで国鉄が“大岡川”を越えることはありませんでした。

地元の人はあまり気がつかないようですが、横浜を訪れる人にとって横浜港(山下公園・大桟橋)や山手、中華街は奥座敷、特別な場所に入り込む“奥座敷”感覚があるように思えます。

大昔、関内エリアにコミュニティFMの可能性を探るために調査を行ったことがありますが、「中華街」「山下公園」「元町」「山手」が横浜のラビリンス(迷宮)感覚があるという聞き取り結果が出ました。

地域の核となる「横浜駅」が移動しても魅力を失うことなかったのも横浜の面白さの一つではないでしょうか。(先人はご苦労されたようですが)

(横浜は開港とともに幕末の経済特区)

No13 1月13日(金)幕府新規事業に求人広告

(横浜駅西口の変化)

No.87 3月27日 横浜駅のヘソが変わる

No.288 10月14日(日)仮の借りを返す

今日は「鉄道記念日」です。

いや「鉄道の日」です。

休日ということもあり巷では様々な「鉄モード」でございます。

ここでは、少々マイナーで軽くいきます。

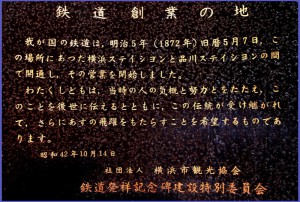

1967年(昭和42年)10月14日

桜木町駅敷地内の“隅っこ”に鉄道発祥記念碑が建てられました。

(碑文)

「我が国の鉄道は、明治5年(1872年)旧暦5月7日、この場所にあった横浜ステイションと品川ステイションの間で開通し、その営業を開始しました。わたくしどもは、当時の人の気概と努力とをたたえ、このことを後世に伝えるとともに、この伝統が受け継がれて、さらにあすの飛躍をもたらすことを希望するものであります。」

昭和42年10月14日

社団法人横浜市観光協会

鉄道発祥記念碑建設特別委員会

この碑は読んだ内容通り、

横浜駅(現:桜木町駅)と品川駅の間で開通したことを記していますが、

何か変?

だと思いませんか?

10月14日に

1872年6月12日(明治5年5月7日)水曜日の記録が刻まれています。

では、「鉄道の日」は何故?10月14日なんでしょう。

結論から言うと、明治5年5月7日は仮営業、明治5年9月12日は本営業ということです。

冒頭で「鉄道記念日」「鉄道の日」と表記しましたが、共に同じ日のことです。

「鉄道記念日」は

1872年10月14日(明治5年9月12日)に“正式開業”した鉄道が、1921年(大正10年)10月14日に開業50周年を記念して東京駅の丸の内北口に鉄道博物館(初代)が開館したことがキッカケです。

翌1922年(大正11年)から「鉄道記念日」として鉄道省により制定されます。

戦後も日本国有鉄道の記念日として継承されます。

時は流れて、

1994年(平成6年)に

「運輸省(現・国土交通省)が「『鉄道記念日』のままではJRグループ色が強い」という提案」?で「鉄道の日」と改称したそうです。

(仮営業)

明治5年5月7日の仮営業について少々説明しておきます。

仮とはいえ、この日から営業が始まりました。

初日は2往復運行し、翌日の8日には6往復運行します。

9月の本営業時は9往復になり横浜・新橋間53分でした。

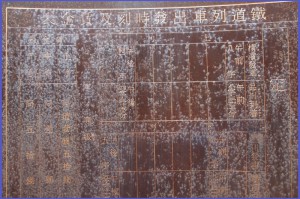

桜木町駅敷地内の片隅にある記念碑裏面には

鉄道列車出費時刻及賃金表

上り 横濱張車 午前八字 品川到着 午前八字三十車分

午後四字 午後四字三十五分

下り 品川璧車 午前九字 横濱到着 午前九字三十五分

午後五字 午後五字三十五分

車ノ等級 上等 片道 壱囲五拾銭

※「午前八字」の字は誤字ではありません。

「初めて」にこだわるハマッ子としては

昭和42年10月14日に

1872年6月12日(明治5年5月7日)が“初めて鉄道営業が始まった”日としての記録(証)を残しておきたかったのでしょう。

(余談)

10月14日といえば2000年のこの日から

2008年3月14日まで、導入された短い鉄道系磁気カードが「パスネット」です。

現在はSuicaとPASMO(関東)に収斂されていますが、iOカード、オレンジカード、マリンカードとまあいろいろ出ては消えましたね。

これって収支どうだったのでしょう?

読み取り機器メーカーが繁盛しただけですかね?

|

| マイ コレクション |

No.287 10月13日(土)翔ぶが如く (加筆修正)

明治維新は時代の転換点でした。

この先、どの路を歩むのか、

維新を起こした若者達にも皆目検討がつきませんでした。

ただ全ての路の先に立ちはだかっていた“坂”を

一所懸命登ろうとしていたことは間違いありません。

1878年(明治11年)10月13日(日)横浜が(11月21日に)横浜区となる直前の今日、

太田町の幕末から続く「料亭佐野茂」に

結社「嚶鳴社」発会式のために市内外の有志が集合しました。

|

| 太田町界隈 佐野茂の場所は未確認です |

1873年(明治6年)10月、西郷隆盛、板垣退助、江藤新平、後藤象二郎、副島種臣の5人の参議(内閣制度ができる前の政府集団指導者)が一斉に辞職します。

これを明治6年の政変と呼びます。これによって伊藤・大久保体制が確立します。

そして

1874年(明治7年)政治闘争に破れた板垣退助らが時の政府から下野した事をキッカケに自由民権運動が起ります。

明治に入り、日本は維新に成功しましたが、

薩長藩閥による独善的政権運営に批判が高まり幾つかの政治危機を迎えます。

その第一幕が「明治6年の政変」です。これによって同床異夢のご一新の若者達は最初の分裂を迎え全国各地に政治結社設立運動が起こります。

一方、武力による政治危機は、1877年(明治10年)に起った西南戦争の西郷軍全面的敗北で、多くの結社はより言論闘争にシフトしていきます。

日本の近代政党誕生前のうねりでした。

明治維新で大きく国家体制が変わったとはいえ、政府を支えるテクノクラートの多くが“徳川時代”の優秀な官吏達でした。

彼らもまた、現状の政治体制に対し民意を集約する必要性を感じ言論型政治結社の結成を急ぎます。

その一つが沼間守一率いる「嚶鳴社」です。

新聞記者、弁護士、開明派官吏などを中心として結成された明治時代前期の政治結社です。

「嚶鳴社」の中心人物は、元老院大書記官の沼間守一(ぬまもりいち)で、自由民権・国会開設を主張します。

まず東京に本部を置き、福島県石川郡石川(第二嚶鳴社)と群馬県前橋、そして神奈川県横浜に支社を興します。

http://www.wave-yui.or.jp/sekiyousha/nagare.html

この時の、横浜支部結成大会が、冒頭の

1878年(明治11年) 10月13日(日)「料亭佐野茂」にて行われたのです。

(経済と政治を問う嚶鳴社)

その後「嚶鳴社」は短期間に勢力を伸ばし沼津、上田、八王子、五日市、大宮、浦和、草加、木更津、勝浦、鳩ヶ谷、遊馬(ゆま)、杉戸、館林、島村、新町、足利、白河、鶴岡、大垣、甲府、須賀川、仙台など関東・東日本中心に支社が結成されます。

「嚶鳴社」は単に政治的要求の運動だけでなく商権運動として外国に対する不平等な商業活動への不満もありました。特に横浜は生糸貿易の拠点でありながら外国商館に主導権を握られている状況を打開したい要求が横浜財界から起っていました。

横浜支社結成には、横浜経済界から

戸塚千太郎、早矢仕有的、木村利右衛門らが集い、

リーダーの沼間守一も駆けつけます。沼間守一この時34歳です。

(嚶鳴社誕生)

嚶鳴社は1873年(明治6年)暮、民衆の政治意識を高めるために沼間守一とその仲間たちが東京下谷に開いた「法律講習会」からスタートしました。

ここには肥塚龍、田口卯吉、堀口昇、島田三郎、末広重恭、野村本之助といった、当代一流の知識人が出入りし、盛んに討論会や演説会を開催していきます。

ここのリーダーとなった沼間守一という人物、かなり面白い人生を歩みます。

(横浜と沼間守一)

沼間守一は江戸牛込で幕臣の子として生まれ沼間平六郎の養子となります。

1859年(安政6年)養父長崎奉行転勤に伴い長崎で英国人に英学を学びます。

その後、江戸で海軍技術、横浜でヘボン塾に学び医学から英語(兵法)まで幅広い知識を吸収します。同期には大村益次郎ら幕府委託生九人がいました。

また、幕府陸軍伝習所にも入所し、仏式兵法を徹底的に学びます。

幕府第二伝習兵隊長となり1,500人近い幕府兵士を育てる手腕を発揮します。

この時彼はまだ二十代前半でした。

維新前夜、

沼間守一は会津に士官約20名を連れ脱走、遊撃隊(銃隊)を編成、新政府軍と戦いますが降伏、江戸に護送されます。

「ああ たった六十余州か けさの春」

という句を残します。

服役後、1869年(明治2年)に放免されますが、時代は明治となり武士では生活できずかつて学んだ英学を活かし日本橋に塾を開くことになります。

ところが、危険分子ということでまたまた投獄されてしまいます。

この時彼を助けたのが、北関東で大鳥圭介らと一緒に戦っていた新政府軍の指揮官、

土佐藩士“板垣退助”でした。

後の自由民権運動の旗手となった板垣退助に助けられた沼間は生活のために

土佐藩邸の兵士教授方に就きますが、

土佐藩が廃藩置県で消滅してしまいます。

仕方なく活路を自由都市「横浜」に求めハマに来て起業します。

最初は生糸商・両替商を営みますが、英学・兵学には優れていましたが商業(商売)はからっきしダメで一年早々で廃業します。

彼の噂を聞いたのか、

誰かの口利きがあったのかわかりませんが、

当時の大蔵大臣“井上馨”に“国の財政にお前の才能を活かせ”と推薦を受け

1872年5月1日(明治5年)付けで租税寮七等出仕、横浜税関詰になります。

今で言う国税庁横浜税務署勤務を命ず!ってとこですかね。

(暴れん坊役人)

沼間守一、根っからの天才肌?だったのか二ヶ月で租税寮でも問題児として上司が音を上げます。推薦した手前、井上馨は親友の江藤新平に面倒見てくれ!と頼み込みます。

沼間守一、司法省七等出仕に(異動?)し早々(語学が堪能?厄払い?)欧州派遣され各国を巡る旅に出ます。

1873年(明治6年)に帰国し、司法省六等出仕に昇進します。

この年に「法律講習会」が設立されます。

それにしても この時代 ジェットコースターみたいな人生他にも多々あったようです。

(メディアに生き残りを賭ける)

沼間守一はその後、順調に司法省で法律の専門家として出世しながら、「法律講習会」をより政治性の強い結社「嚶鳴社」に発展させていきます。政府要員でありながら政治活動、今では考えられませんが、この自由を政府がずっと容認する訳が無く、次第に弾圧が厳しくなります。

「嚶鳴社」の横浜支社を結成した翌年の1879年(明治12年)

沼間守一は元老院役職を辞任し

一般官吏に戻り活動を続けますが「官吏の政談演説が禁止」が決り、

官吏の職も辞め『嚶鳴雑誌』を創刊します。

そして、さらに明確なメッセージを発信するために

1879年(明治12年)11月18日に横浜で創刊された

日本最初の日本語の日刊新聞「横浜毎日新聞」を買取り

本社を東京に移し「東京横浜毎日新聞」とします。

その後1886年(明治19年)5月1日に「毎日新聞」1906年(明治39年)7月1日に「東京毎日新聞」と改名しますが、廃刊になるまで政治の監視、反戦の姿勢を貫き

明治ジャーナルの金字塔といえるでしょう。

1888年(明治21年)から社長を引き継いだのが、

かつて創業時代に記者を仮名垣魯文らと勤めた

横浜の反骨政治家「島田三郎」でした。

1月23日 大正の正義

その後の沼間守一は、

道を官吏から政治に転換し東京府会議員となり国会期成同盟の責任者の一人となり憲法が成立する1889年(明治22年)まで八面六臂の活躍をしますが、惜しくも1890年(明治23年)5月17日に亡くなります。47歳の若さでした。

※ここに登場する「毎日新聞」は

現在の毎日新聞社ではありません。

現在の毎日新聞は1943年(昭和18年)に「大阪毎日新聞」と「東京日日新聞」が合併して設立されたものです。

★10月12日(金)番外編 10月12日もろもろ

■2012年10月12日の今日、野毛柳通りで恒例の「野毛流し芸 in 柳通り」(主催:野毛柳通り会)が行われました。

時間帯は18時30分〜21時

津軽三味線やアコーディオンの演奏等 通りを流す“芸”です。

風情ありますよ!!!

(写真は6年前の流し芸)

■日本新聞博物館

http://newspark.jp/newspark/

日本新聞博物館は2012年(平成24年)10月12日(金)に開館12周年を迎えます。

この日の入館は無料です。

建物「旧商工奨励館」も必見!

ドラマや映画でも良くロケに使われます!!!!

HPより

新聞博物館は日刊新聞発祥の地である横浜市に2000年10月にオープンしました。常設展示では、新聞の歴史や新聞がつくられるまでをご紹介するほか、企画展示室ではテーマに沿った展示を行っています。このほか、パソコンで新聞の製作体験ができる「新聞製作工房」や全国の主要紙を閲覧できる「新聞ライブラリー」も併設されています。また、新聞博物館がある横浜情報文化センターの8階には、放送番組を収集・保存して一般にも公開している「放送ライブラリー」が入居しているほか、近隣には横浜開港資料館をはじめとして多くの資料館・博物館があります。

新聞博物館が入居する横浜情報文化センターは、関東大震災の復興記念として建てられた商工奨励館を保存しながら高層棟を新築した横浜市の歴史的建造物です。周辺には、横浜開港50周年を記念して建てられた横浜市開港記念会館、神奈川県庁本庁舎など由緒ある建物もあります。

No.70 3月10日 310

新聞博物館は、秋に紅葉が美しい銀杏並木の日本大通りに面し、シーズンには歓声があがる横浜スタジアム、山下公園、大桟橋も徒歩圏内です。有名店だけでなく中小の個性ある中華料理店がひしめく横浜中華街も徒歩5分ほどのところにあります。

No.286 10月12日(金)初の空中PR横浜で (加筆修正)

1890年(明治23年)10月12日(日)の今日

イギリス人スペンサーが横浜公園内で軽気球に乗り飛行ショーを行いました。

これが結構ハチャメチャで面白い事件なんです。

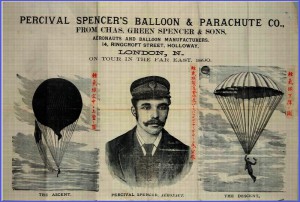

パーシバル・スペンサー(SPENCER, Percival Green 1864年〜1913年)は

1864年11月11日ロンドンに生まれ祖父から軽気球の製造を生業にしている

生粋の Professional balloonistです。

8歳の時から軽気球に乗り家業を手伝っていましたが、彼は活躍の舞台を新しい国々に求めました。

シンガポール、バタビヤ、香港など当時のイギリス植民地を中心に軽気球ショー巡業の途中1890年(明治23年)に来日し横浜を手始めに八回実施します。

【巡業日程】

1890年(明治23年)

10月12日(日)横浜公園

10月19日(日)横浜公園(第二回)

11月 1日(土)神戸居留地

11月12日(水)天覧(二重橋外)

11月24日(月)上野公園

11月30日(日)大阪今宮眺望閣東

12月14日(日)京都御所博物会場前

(日時不明) 長崎

第一回と第二回の横浜公園での「軽気球乗」の模様を簡単に紹介します。

その前に、スペンサーは来日しグランドホテルに宿泊し、日本政府に対し飛行計画の申請を行います。申請書類が現在も残されています。

|

| 和文に訳され提出された気球ショー申請書 |

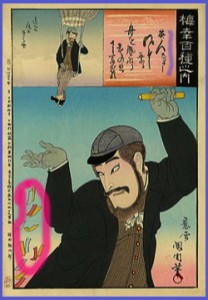

興業の認可を受け、明治23年10月12日(日)に横浜公園で第一回飛行が行われます。

事前に午後2時飛行と予告が行われ、横浜公園には仮観覧場が設けられました。当時の浅田徳則神奈川県知事、後の市長となった三橋書記官以下来賓が招待された他、観覧場には有料席が設けられました。料金は一人50銭〜二円といいますから高額の入場料だったようで売上は芳しくなかったようです。それでも800円の売上が記録されています。

音楽隊の演奏が流れる中、直径二十八尺(約9m)あまりの気球にガスを充填する作業が行われます。充填の間に獅子、虎、象、亀、魚の形が描かれた紙製のミニ気球を打ち上げ“間”を繋ぎます。大量のガス充填が完了した4時48分に気球は一気に上昇しあっという間に上空3,500フィート(約1,000メートル)に到達したとありますが実際にはもう少し低かったと思われます。

気球で上昇したスペンサーは、パラシュートで飛び降り、「太田水道貯水地近傍」に降り立ちます。そこからすぐさま横浜公園の会場に帰り、観衆の前に現れ大喝采を受けます。

(第二回は日程変更)

第二回飛行は17日(金)に実施される予定でしたが、19日(日)に変更されます。

入場券はスペンサーの泊まったグランドホテルと会場入口で販売されますが売上は伸びません。しかも19日は天候条件が悪く、上手くいきません。

何回かトライの後上昇しますが、一回目のようには上がらず途中で落下し始める始末。気球は真砂町一二丁目近くに舞い落ちます。

入場券の売上は伸びませんが、観覧席以外は第一回より観客が集まり警察官が規制に入る程でした。気球を眺めるのに真下の観覧席である必要は無く、ハマッ子のしたたかさが見て取れます。

|

| 当時の錦絵に登場する気球:幕末から錦絵には気球が登場 |

実はこの気球ショーを企業広告に早速使った人物がいます。

今泉秀太郎、時事新報社に勤めていた彼は、スペンサーに気球から広告チラシを撒くよう交渉します。最初は断られますが、アメリカに留学していた今泉秀太郎は、バルーン設置作業の日本人スタッフとの通訳をし「広告」を認めさせます。当時の時事新報の記事には

「人々片唾を呑んで今や遅しと待ち構へ居る折柄、忽然彩色燦爛たる一個の小軽気球、下には赤色の紙に白く筆太に時事新報と記したる牌(ふだ)を付けて舞ひ揚れり。珍らしくも美しかりければ、観客賞賛の声暫しは鳴りも止まず。」と自画自賛?します。

二回目興業は芳しくありませんでしたが、スペンサーと今泉秀太郎の出会いが、その後の東京他のショーにも活かされ、さらに「時事新報空中PR」は大成功します。

わが国最初のPRチラシ空中散布は横浜公園上空で行われました。

今泉秀太郎なる人物は、画号「今泉 一瓢」明治期の錦絵師、漫画家で、『時事新報』紙上で日本で初めて「漫画」という語を使い始めた人物として知られています。

秀太郎は福澤諭吉の義理の甥(諭吉の妻・錦の姉・今泉釖の長男)で、秀太郎の母は、若くして夫を失いますが福沢の勧めで近代的な産婆学をアメリカ人医師シモンズ(横浜市大医学部の祖)に学び自立した女性として名産婆として活躍しながら秀太郎を育てます。

No.162 6月10日(日)日本よさようならである。

一方息子の秀太郎は、

福沢諭吉に才能を認められ、

慶應義塾本科に進み卒業後、

渡米サンフランシスコの美術関係の貿易商社

甲斐商店に幹部として出資し経営参加します。

このスペンサーとの出会いは1890年(明治23年)に帰国し時事新報に勤めた早々のことでした。

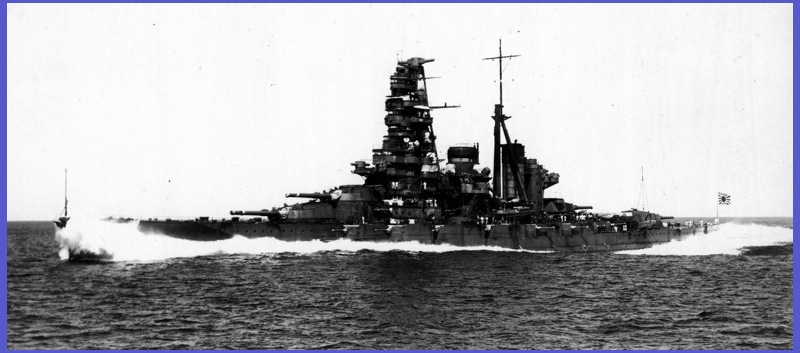

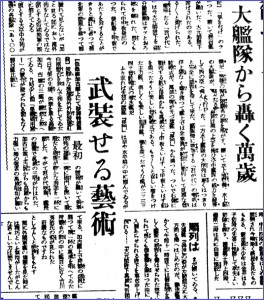

No.285 10月11日(木)武装セル芸術

第二次世界大戦直前の

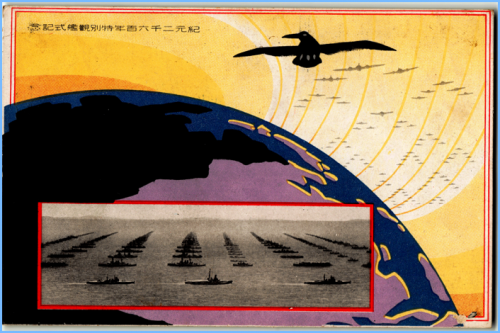

1940年(昭和15年)10月11日(金)の今日、

帝国海軍、最後で最大の「観艦式」が快晴の中、横浜沖で行われました。

「観艦式とは多くの軍艦を一港湾に集め,その威容を元首等が観閲する儀式で、国家の祝典あるいは海軍最大の記念行事の一つとして行われる軍事プレゼンスです。」

日本の観艦式は明治元年に始まり戦前は18回実施されました。

第一回は大阪天保山沖で行われ、以降“横浜沖”が最も多く9回、次いで6回“神戸沖”で実施されました。

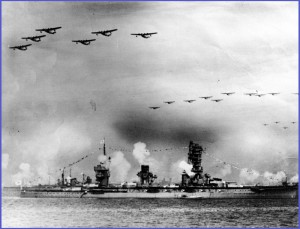

|

| 明治38年日露戦争凱旋観艦式 |

昭和に入り、観艦式には“航空機”によるデモンストレーションも欠かせない要素となります。帝国日本軍は空軍が陸海各軍に所属し独立していません。

陸軍には「陸軍飛行戦隊」、海軍には「大日本帝国海軍航空隊」がそれぞれ航空部隊として編成されていました。

昭和期に観艦式は6回、内4回が横浜沖で実施されました。

観艦式が横浜・神戸で多く実施された理由は明記されていませんが、陸上からその様子を見やすい(効果的)からだと推察しています。

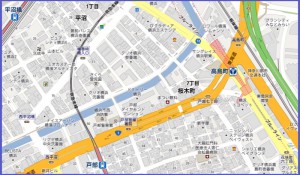

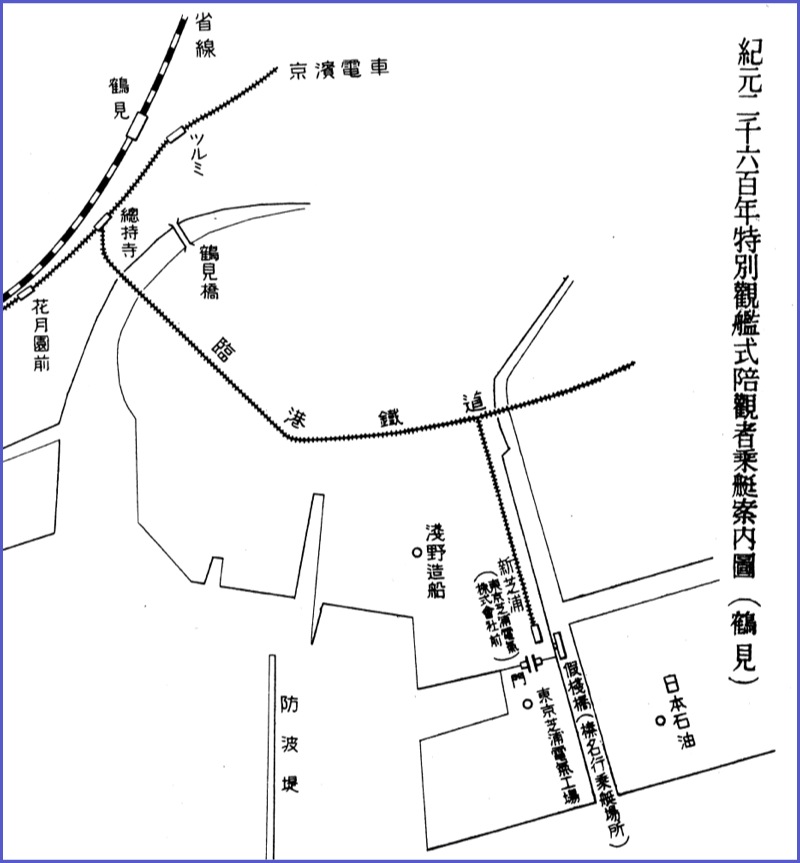

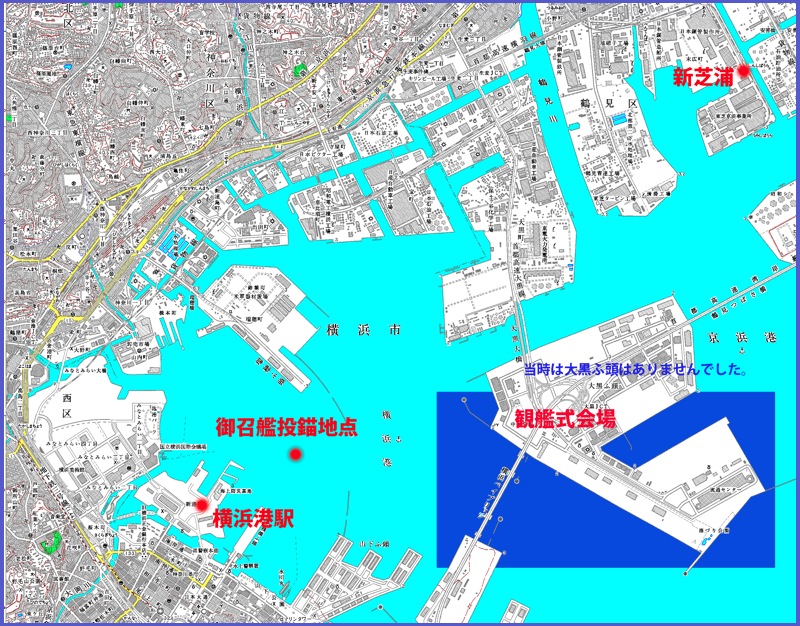

資料を調べていた所、この観艦式の陪観者(見学者)に向けて配布したマップがありました。

当然招待客のみですが、陪観者は鶴見臨港線の終着駅「新芝浦駅」で下車し、特設桟橋から「戦艦榛名」にピストン輸送したようです。

|

| 地図は現在のものです。 |

1940年(昭和15年)10月11日に行われた観艦式の正式名称は

「紀元二千六百年特別観艦式」と呼ばれ、艦船98隻、航空機は史上最多の527機という規模でした。

※紀元二千六百年とは神武天皇の即位を紀元とする日本固有の紀年法で明治以降(明治5年太政官布告第342号)採用されるようになりました。

(戦争への道)

1930年(昭和5年)ロンドン海軍軍縮会議

1931年(昭和6年)満州事変

1932年(昭和7年)血盟団事件・五一五事件

1936年(昭和11年)二・二六事件

1940年(昭和15年)9月27日 日独伊三国同盟

1940年(昭和15年)10月11日 紀元二千六百年特別観艦式

1941年(昭和16年)12月8日 未明、真珠湾攻撃による日米開戦

3月4日 日本初の外国元首横浜に

ロンドン海軍軍縮会議における外交的勝利も、興奮するナショナリズムによって国家の理性を失わせます。

回を重ねる毎に肥大化する昭和の「観艦式」は、麻痺するメディアと経済界、そして政界への不信感が「負の沸点」に達していきます。

時代が混迷し、政治が迷走すると暴力温度が上昇していきます。

国家という湯槽で「茹で蛙」になっていることに気がつかなくなる怖さを私たちは歴史に学ばなければなりません。

観艦式一覧

1868年4月18日(明治元年3月26日)、大阪天保山沖。

1890年(明治23年)4月18日、神戸沖。

1900年(明治33年)4月30日、神戸沖。

1903年(明治36年)4月10日、神戸沖。

1905年(明治38年)10月23日、横浜沖。日露戦争終結

1908年(明治41年)11月18日、神戸沖。

1912年(大正元年)11月12日、横浜沖。

1913年(大正2年)11月10日、横須賀沖。

1915年(大正4年)12月4日、横浜沖。

1916年(大正5年)10月25日、横浜沖。

1919年(大正8年)7月29日、横須賀沖。

1919年(大正8年)10月28日、横浜沖。

1927年(昭和2年)10月30日、横浜沖。

1928年(昭和3年)12月4日、横浜沖。

御大典記念

1930年(昭和5年)10月26日、神戸沖。

1933年(昭和8年)8月25日、横浜沖。

1936年(昭和11年)10月29日、神戸沖。

【日本海軍最後の観艦式】

1940年(昭和15年)10月11日、横浜沖。

紀元二千六百年特別観艦式

No.284 10月10日(水)Happy Birthday HAMARIN RIN

今日は旧体育の日ですね。

1998年(平成10年)10月10日の今日は、横浜市営交通イメージキャラクター「はまりん」の誕生日です。

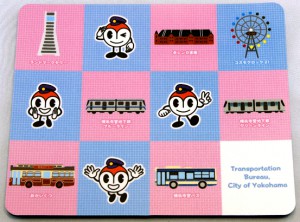

「はまりん」は、横浜市営交通のイメージキャラクターです。一般公募で採用されました。全国鉄道系キャラの中でもトップクラスの人気と認知度を(勝手に)誇ります。

Wikiにも「利用者からの知名度は交通事業者のマスコットキャラクターとしては比較的高いものとなっている。」と記述されています。

http://www.city.yokohama.lg.jp/koutuu/kids/profile.html

「はま」はよこはま・浜っ子

「りん」は市バス・地下鉄の車輪

「まりん」は横浜の象徴でもある海

横浜市営地下鉄 3000N形 (3321F) 『♪はまりん号♪』

http://www.youtube.com/watch?v=-jkEOhQIzd8

キャラクターグッズの人気も高く、販売網の充実も「はまりん」の特徴ではないでしょうか。ネット通販もあります。

http://www.kyouryokukai.or.jp/profile/profile_hamarin.html

■そこで、全国の鉄道系キャラをざくっと集めてみました。

(悉皆網羅してません。個人的好き嫌いでセレクトしました)

○けいきゅん(京浜急行電鉄)

○さんてつくん(三陸鉄道)

○しんちゃん・けいちゃん(新京成電鉄)

○スーパー駅長たま(和歌山電鐵)

○スピーフィ(つくばエクスプレス)

○ちかまる(福岡市交通局)

○ハッチー(名古屋市交通局)

|

| どこかのキャラに似てません?頭の部分以外 |

○パレオくん、パレナちゃん(秩父鉄道、パレオエクスプレス)

○ホッピー・スッピー(北大阪急行電鉄)

|

| 旧ホッシー君とかぶりますね。 |

○メトポン(東京メトロ)

|

| 都心キャラ?ローソン支援? |

○モジャくん(JR北海道)

○モノちゃん(千葉都市モノレール)

|

| おさるキャラ |

○ゆうちゃん(神戸市営地下鉄)

|

| ちょっと弱いな |

○ゆりも(ゆりかもめ)

○リーモ(仙台市地下鉄東西線)

○りんかる(東京臨海高速鉄道)

○レインボーファミリー(大阪市交通局)

○レビット君(甘木鉄道)

○都くん京ちゃん(京都市営地下鉄)

|

| どこかとかぶっていますよね。 |

さあ、どのキャラがお好きですか?十年以上のキャリアを誇る「はまりん」、シンプルで認知性もあり良い線いっていると思いますが いかがでしょう。車輪に着目した点が最大のポイントだと思いますが。

(番外編)

横浜中華街では今日「双十節」が行われます。近頃の日中関係緊張の余波でどうなることか?と思いましたが実施!と聞いて正直「良かった」と思っている一人です。

双十節は、中国が君主制の清王朝から1911年10月10日に始まった辛亥革命に因んだ「中華民国」のお祭りです。正式名称は中華民国国慶日。

ちなみに10月1日は「国慶節」で、中華人民共和国独立記念日です。

(今年は残念ながら中止に)

No.230 8月17日 (金)孫文上陸