ホーム » 2012 (ページ 38)

年別アーカイブ: 2012

No.35 2月4日 秋元不死男逮捕、山手警察に勾留

横浜市内には現在21警察署があり

一覧では必ず

加賀町、山手、磯子、金沢、南、伊勢佐木、戸部と続きます。

警察署にも順番というか序列があるようです。

1941年(昭和16年)のこの日、山手警察に「昭和の俳諧師」秋元不死男(当時39歳)が逮捕、留置されます。

|

| 大桟橋埠頭ビルにある句碑 |

秋元不死男は1901年11月3日横浜生まれの俳人です。

生糸関係の大手海上保険会社、横浜海上火災保険に入社します。

(通算648話)横浜火災海上保険を創った男

その時職場の同僚となった俳人嶋田的浦と知り合い、俳諧の世界に入ります。リアリズムを指向する俳句や川柳に対する弾圧が強くなる中、「京大俳句会」事件が起ります。

その時職場の同僚となった俳人嶋田的浦と知り合い、俳諧の世界に入ります。リアリズムを指向する俳句や川柳に対する弾圧が強くなる中、「京大俳句会」事件が起ります。

機関紙「京大俳句」を中心に「戦争俳句」を発表したメンバーが治安維持法により検挙されます。「新興俳句弾圧事件」です。

この事件を糸口に新興俳句運動参加者も逮捕されていきます。

急進的リアリズムな句を詠む秋元不死男もその一人として山手警察署に逮捕、半年後東京拘置所に移され二年間勾留されました。

この戦中の思いをベースに

戦争も終わった昭和25年に刊行された第二句集『瘤』の冒頭には

「昭和十六年二月四日未明、俳句事件にて検挙され、横浜山手警察署に留置される。二句」と書かれています。

○ 降る雪に胸飾られて捕へらる

○ 捕へられ傘もささずよ眼に入る雪

戦後 彼もまた戦後の俳句を引っ張った飯田龍太(飯田蛇笏(武治)の四男)をして「昭和の俳諧師」と称せられました。

■ カチカチと義足の歩幅八・一五

■ へろへろとワンタンすするクリスマス

■ ライターの火のポポポポと滝涸るる

オノマトペ(擬声語・擬態語など)の不死男といわれるほどリズム感のある句を残しています。

■ 鳥わたるこきこきこきと缶切れば

「その頃、横浜の根岸に棲んでいた。駐留軍が前の海を埋めて飛行場をこしらえた。風景が一変すると私の身の上も一変した。俳句事件で負うた戦前の罪名は無くなり、つき纏うていた黒い影も消えた。たまたま入手した缶詰を切っていると、渡り鳥が窓の向こうの海からやってきた。この句、初めて賞めてくれたのが神戸にいた三鬼だった。以来私を『こきこき亭京三』と呼んだりした。(私が東京三の筆名を捨てたのは、それから間もなくだった。)天下晴れて俳句が作れるようになった私たちは、東西に別れて懸命に俳句を作った。敗戦のまだ生なましい風景の中で、私は解放された明るさを噛みしめながら、渡り鳥を見上げ、こきこきこきと缶を切った。」と残しています。

昭和52年7月25日

「ねたきりのわがつかみたし銀河の尾」の絶句を遺して、75年の生涯を閉じます。

No.34 2月3日 ポサドニック号事件で咸臨丸発進

日本人が初めて幕末太平洋を横断した「咸臨丸」に関わった異才3人の人物に大変関心があります。

太平洋横断の時に乗船した勝海舟と福沢諭吉、

そして幕府の緊急事態に「咸臨丸」で対馬に派遣された外国奉行になりたての

小栗忠順です。

終生 勝海舟のライバルで、

明暗を分けた人生を歩んだ小栗忠順のエピソードを紹介します。

咸臨丸が太平洋往復という大役を終え、神奈川港(横浜)近辺の警備についていた頃、日本周辺は緊張感に包まれていました。

欧米列強がアジア市場を巡って狙いの焦点を日本に合わせてきたのです。

万延2年(1861年3月13日)のこの日、ロシアの軍艦ポサドニック号が対馬の尾崎浦に投錨し一方的に上陸し領土租借を求める事件が起きました。

ポサドニック号事件またはロシア軍艦対馬占領事件と呼ばれます。

ポサドニック号事件は、アジア進出に遅れをとったロシアの焦りから起った事件でした。ロシア(ソ連時代も含め)にとって不凍港の確保は二世紀にわたる願望です。幕末期、ペリーに限らずロシアも何度か日本を訪れ開港を求めますが上手く運びません。

ロシアではなまぬるい政府に業を煮やした軍部が政府の意に反し南下作戦をとります。そこには宿命の敵対国イギリスの影がありました。当時英露関係は1853年に起ったクリミア戦争(〜56年)以来、かなり緊迫していました。

(この緊張感が日露戦争につながるのですが)

実は、ポサドニック号が対馬に上陸する二年前(1859年安政6年)にイギリスの軍艦が対馬に上陸し対馬の浅茅湾測量を強行します。ちょうど英国によるアロー号事件の真っ最中でした。

この事件がロシアに伝わり軍部がナーバスに反応したことも背景にありました。

対馬が英露覇権の最前線となった訳です。

対馬にロシアの拠点(租界)を作るために軍艦ポサドニック号を差し向けます。初動のロシアによる砲艦外交は上手く行きます。簡単に上陸でき、対馬藩を恫喝します。

しかしこの砲艦外交はその後の日露関係に痛恨のダメージとなります。

九州広域の管轄部門、長崎奉行が乗り出しますが決裂します。

そこでようやく幕府は重い腰を上げます。

箱館奉行・村垣範正に、函館駐在のロシア総領事ヨシフ・ゴシケーヴィチにポサドニック号退去を要求すると同時に外国奉行になったばかりの小栗忠順を江戸から派遣することにします。

この時に彼を搬送したのが神奈川沖で警備にあたっていた咸臨丸です。彼はその場しのぎでは解決できない国際状況を認識していた日本人の一人ですがロシアとの交渉は上手く行きませんでした。この外交方針で外国奉行から更迭されてしまいます。小栗はこの失敗を糧に復活します。

ポサドニック号事件は、結局英国軍艦によってロシア軍を牽制することによってロシアは撤退します。対馬を舞台に日英露の国際紛争勃発寸前まで緊張感が高まった事件でした。

この交渉にある意味失敗したその後小栗は軍艦奉行になりフランスと交渉し横須賀製鉄所を完成させました。

4回にわたって罷免されても幕府要職である勘定奉行になった人物は彼だけです。英国のしたたかさに対し幕末幕府を支援したフランスの協力を引き出したのは小栗の外交能力の優秀さといえるでしょう。

しかし優秀が故に幕府内部(特に勝海舟)に疎まれ、最後は維新直前に官軍の命で斬首されてしまいますが幕末希有の人材といえるでしょう。

彼の生涯の実に面白いので興味のある方はネットか

「覚悟の人 小栗上野介忠順伝 (角川文庫)700円」 あたりを読まれると良いでしょう。

近年ロシアの資料がかなり公開され、この対馬事件の新しい事実が見えてきました。英国公使オールコックと露公使ゴシケービッチの高度な情報戦も行われていたようです。ロシアは英国が対馬を軸に日本占領を狙っているとささやき、英国は江戸で起った(一説では起こした)東禅寺事件(東禅寺警備の松本藩士伊藤軍兵衛がイギリス兵2人を斬殺)を口実にイギリス有利の条件を幕府に要求し対馬事件は英国に有利な結果に落ち着きます。

※ちなみに

このポサドニック号事件は日英露の関係にとどまらず、対馬藩が築いてきた日朝関係の変化のキッカケにもなっていきます。近代「征韓論」の原点ともいえる事件でした。これらの史実を調べていて驚くのは、対馬と江戸との交渉が頻繁に行われていることです。さらには、対馬藩内部抗争で、尊皇攘夷派藩士が国許から江戸に行き江戸詰家老を殺害するという実力行使に出ることで事態が大きく変わっていくことです。幕末がテロルの時代であった一つの事例といえます。(2017年7月加筆修正)

No.33 2月2日 歌人が見上げた鶴見の空

北原白秋に師事し、戦後和歌の発展に多大な功績を残した昭和の歌人

宮柊二(みや しゅうじ)は、

1944年(昭和19年)の今日、滝口英子と結婚し

横浜市鶴見区鶴見602に新居を構えました。

大正元年、新潟の魚沼に生まれ鶴見で育った宮は歌人として、

1946年(昭和21年)に第一詩集を刊行します。

彼は生涯に13冊の歌集をまとめ、戦後歌壇で活躍しました。

宮中歌会始を始め多くの雑誌の選者となり61歳で日本芸術院賞を受賞します。

サラリーマン生活を実感しつつ現代の生活者の孤独性を詠い高い評価を得ますが、50歳を目前にして長らく勤めていた鶴見の<大手製鉄会社>を辞め短歌に専念しまた新しい境地を開くことになります。

現代の生活者の孤独性を詠う作品は多くの共感を呼びます。

七階に

空ゆく雁の

こゑきこえ

こころしづまる吾が生あはれ

おもひなく

夜の駅出でて

われ歩む

ぬかるみは刃のごとく氷れり

宮柊二は和歌を始めた頃、職を転々ししますが北原白秋に師事することで目標が定まってきます。住まいの近くにある大手鉄鋼会社「富士製鋼所(のちの日本製鉄)」に就職。工場新聞の創刊に関わり、編集を担当し歌を詠み続けます。

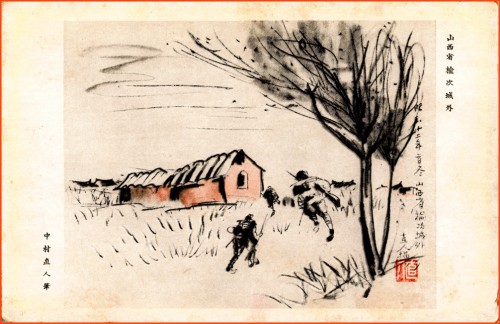

戦争の時代、彼も軍に召集され中国山西省に赴きます。

<当時の山西省の様子を描いた軍事郵便>

<当時の山西省の様子を描いた軍事郵便>

数年後、戦地で疾患により治療のため原隊復帰し、鶴見に戻り職場に戻ります。

(鶴見時代の歌)

積みあげし

鋼(はがね)の青き

断面に

流らふ雨や

無援の思想あり

鶴見に戻った宮柊二は冒頭で紹介した通り、

1944年(昭和19年)2月2日に、同じ和歌を志す「滝口英子」と結婚し

鶴見区鶴見602番地に新居を構えます。自宅が軍需工場の近くだったため、空襲を避けて保土ケ谷区川島町に疎開しますが、幸せの時もつかの間、再召集されます。土浦で終戦を迎え、9月に家族の下に戻ります。

(終戦直後の歌)

一本の

らふ燃やしつつ

妻も吾も

暗き泉を

聴くごとくゐる

「戦後の相つづく停電の夜、二人で蝋燭を見守り、暗闇にありながらも、ようやく掴んだ平安に浸っている。地の底から湧いてくる泉の音を聴くという思いは、妻とともにのびやかに生きていくことへの祈りであり、現在から見ると、つつましい愛の歌と読むことも可能である。」解説より

1951年(昭和27年)5月に杉並の社宅に転居するまで、従軍を挟みますが、宮柊二は17年間横浜で暮らします。新しい家庭を持ち、家族が増え幸せを実感しながらも、どこかクールに自分を見つめ、現代に問いかける彼の短歌が生まれた根っこには鶴見での暮らしが投影されているようにも感じられます。

宮は、生まれた故郷新潟の事も詠っています。

彼の母校

堀之内小学校の前庭には

「空ひびき 土ひびきして 雪吹ぶく さびしき国ぞ わが生まれぐに」

「夜もすがら 空より聞こえる 魚野川 瀬ごと瀬ごとの 水激ち鳴る」

の二句が刻まれているそうです。

No.32 2月1日 みなとみらい線開通

さあ二ヶ月目に突入です。この間励まし ありがとうございます。

平成16年のこの日横浜と元町中華街を結び、東横線で渋谷に繋がる「みなとみらい線」が開通しました。4.1Kmの短い路線ですが、東急東横線の横浜駅〜桜木町駅間に代わり作られた路線です。

1985年(昭和60年)に提出された運輸政策審議会答申に基づき、横浜高速鉄道株式会社が設立され着工しました。

みなとみらい線の駅についてエピソードをご紹介します。「みなとみらい線」の特徴は、「横浜」「新高島」「みなとみらい」「馬車道」「日本大通り」「元町・中華街」の6駅のデザインが全て違うことです。路線の駅舎デザイン設計は統一感をもたせるのが一般的ですが、「みなとみらい線」は、デザイン委員会が各駅毎に選定した建築設計事務所が行いました。

「新高島駅」は山下昌彦氏(UG建築設計)

「みなとみらい駅」は早川邦彦氏

「馬車道駅」は内藤廣氏

終点「元町・中華街駅」は伊藤豊雄氏が担当しました。

途中「日本大通駅」は鉄道施設・運輸施設整備支援機構※が担当しました。

※みなとみらい線の工事を担当した組織です。

それぞれ異なる設計者ではありますが、全体的に吹き抜けのある大空間を活かした開放的なデザインは横浜らしい雰囲気をかもしだしています。「駅」自体が観光の重要な空間になる楽しい路線となっています。

No.31 1月31日 さよなら路線廃止に沢山のファン

1月31日はこのテーマしかありません。路線廃止です。

平成16年(2004年)のこの日、71年の歴史に幕が降ろされました。

廃止決定に当たっては、様々な騒動も起きました。

高架線下の名物落書きも消えました。廃線後の線路道はまだ再利用されていません。

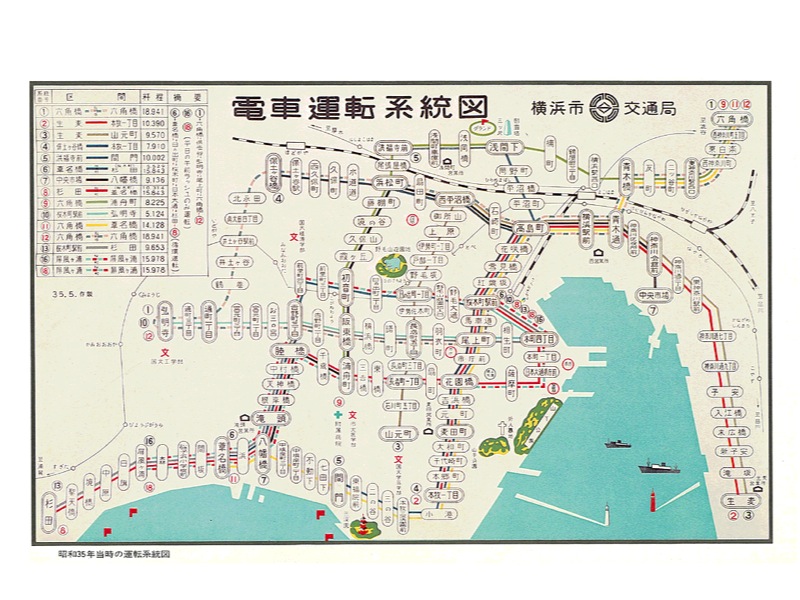

本日はこれにて終了、にしようと思いましたが、この日もう一つ廃止になった交通機関があります。1972年(昭和47年)横浜市電がこの日全線廃止となりました。

市電について少し調べてみました。東横線はyoutubeをご覧ください。

「さよなら東横線桜木町横浜」

http://www.youtube.com/watch?v=4hm6BujSBkc

http://www.youtube.com/watch?v=PPuG953IZyc&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=acm8d67gWEk&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=7Lt0Gmteo_k&feature=related

【横浜市電】

「さよなら東横線桜木町横浜」

関連

(横浜電気鉄道)

1904年(明治37年)7月15日民間会社の横浜電気鉄道が市内初の路面電車営業を開始しました。区間は神奈川〜大江橋(現在の青木橋から桜木町)です。1921年(大正10年)に横浜市が横浜電気鉄道路面電車を買収します。横浜市電気局の誕生です。1946年(昭和21年)に横浜市交通局になります。

路面電車は軌間(線路の幅)が標準軌で1,435 mmです。関東大震災後、多くの車両が焼失し、不足に陥りました。そこで、現在の京王線(京王電気軌道)から車両を購入します。当時京王線からどうやって車両を運んだか?

京王線の新宿追分駅までまず車両を移動し、市電(都電)との連絡線を経由し、品川まで移動。京浜電鉄経由で生麦まで運んだということですから驚きます。

規格は統一しておくとコストダウンにつながる良い例ですね。運んだ時間帯は不明です。

昭和30年代に最盛期を迎えます。

|

| 市電保存館HPより |

1966年(昭和41年)に生麦線、中央市場線を廃止したのを皮切りに廃止路線が増えて行きます。そして1972年(昭和47年)市電とトロリーバスが全廃されその姿を消しました。

最終日には「花電車」が走行し、かつての車両もデモで走ったそうです。省エネ時代どこか可能な所を復活させても良いのでは?と思います。

No.30 1921年1月30日 MATSUYA GINZAのDNA

参考資料の一つ「横浜近代史総合年表」の中から、1921年(大正9年)のこの日、「鶴屋」が焼失した記事を発見しました。

明治大正期、

大都市に成長した横浜の発展は災害との戦いでもありました。

横浜最大の繁華街「伊勢佐木」の街も様々な火事、そして関東大震災、空襲を乗り越えてきました。

戦前の横浜年表からは多くの火災記録を発見することが出来ます。

横浜鶴屋といえば「GINZA MATSUYA」の前身、松屋鶴屋呉服店のことです。横浜から育ったデパートのエピソードをご紹介しましょう。

デパートは19世紀の歴史的発明の一つと言われています。

19世紀半ば、パリに産声をあげた、世界初のデパートであり世界最大の大型小売店「ボン・マルシェ」の登場です。

消費を「ニーズ」から「シーズ」に変えた画期的発明でした。

ウィンドウ・ディスプレイや広告、演奏会、バーゲンなどいまではごく当たり前の販売戦略を次々と発明していった『デパートを発明した夫婦』(鹿島茂著)によって時代が変わりました。それから半世紀後、日本でも各地に現在の百貨店スタイルに近い商業施設が登場します。

横浜では呉服店を母体とした大型店舗が次々と登場します。その中に、横浜の片隅に誕生した鶴屋呉服店がありました。今日のエピソード、MATSUYA GINZAのルーツです。

創業者の古屋徳兵衞氏は十三歳で甲州白州町から江戸に出て奉公に入ります。

その後幕末の動乱で郷里に帰りますが、再び故郷から横浜に出て呉服の仲買商を始めます。商売も順調に進み慶応4年、20歳の時に横浜緑町(西区)に呉服商を開業します。

その後、1869年(明治2年)「鶴屋呉服店」を石川町亀の橋に創業します。

創業から20年たった1889年(明治22年)、順調に業績を伸ばしていた鶴屋に転機が訪れます。

経営不振の東京神田今川橋「松屋呉服店」を立て直して欲しいと依頼され買収します。最初は無理矢理統合せず、今川橋「松屋呉服店」のやりかたを尊重し立て直しに成功します。

1903年(明治36年)に横浜と東京を古屋松屋呉服店と名前を統一します。

1910年(明治43年)には三階建ての横浜鶴屋呉服店を横浜の商業中心地伊勢佐木町にオープンします。

1919年(大正8年)には株式会社松屋鶴屋呉服店となり、1924年(大正13年)に商号を「株式会社松屋呉服店」とします。

1925年(大正14年)に銀座本店が開業、横浜も吉田橋横浜店、壽屋を合併し浅草にも出店します。

その間、数回の火災、震災の大きなダメージを乗り越えて行きます。

創業者はアイデアマンでした。店員教育の革新、アイデア商売の連続。例えば端切れ布の小売り、それを利用した紐、袋もの、よだれ掛けを作って商品化し人気を博します。一番有名なのが「バーゲン」(特売日)で、元祖と言われてます。

MATSUYA GINZAの歴史

また、当時百貨店の情報発信源として注目を浴びていた機関誌(PR誌)でも明治39年に「今様」を発刊します。最初は季刊でしたが後に月刊になります。PR誌としては、三井呉服店(三越)の「花ごろも」、髙島屋飯田呉服店の「新衣装」、白木屋「家庭のしるべ」等に次ぐ後発ですが布地の実物見本を貼付けるなど豪華でデザインが光るPR誌でした。

現在横浜から離れ東京のMATSUYA GINZAとなっていますが、松屋のDNAは先取の気風が満ち満ちていた横浜(現在無いという訳ではありません)にあります。

2007年2008年連続して毎日デザイン賞特別賞受賞、毎日広告デザイン賞の先駆けは1955年のグッドデザイン賞コーナー設置、戦前の「今様」にその革新性があったからではないでしょうか。

No.28 1月28日 高島嘉右衛門と福沢諭吉(加筆)

またまた嘉右衛門エピソードです。(20130127一部加筆)

1月27日は高島嘉右衛門の瓦斯会社をめぐる国際競争の話しをしました。

今日は彼が学校を作った話しです。

明治時代は全国に学校が多く生まれた時代です。

1871年(明治4年12月19日)の今日、高島嘉右衛門は伊勢山下と入舟町に私財3万円を投じて語学を中心にした塾を開校しました。

「藍謝堂」通称高島学校と言います。

他の鉄道建設、ガス事業と比べて地味ですが興味あるところです。

高島学校については手元にあまり情報がありませんので少し仮説を含め進めて行きます。

開港150周年記念のお芝居にもなった藍謝堂は、怪商 高島嘉右衛門が手がけた学校です。

創設時、福沢諭吉に協力を求めます。

“協力してくれたら子供の留学資金を出そう!”

と福澤諭吉に手紙を書くなど 何度か依頼をします。

福沢諭吉は丁重に断ります。(福翁自伝では“高島”のタの字も出さず断ったとあります)

でも本音はかなり不愉快だったようです。

一説では拒絶と伝わっています。

少し長くなりますが「福翁自伝」を引用します。

「子供の学資金を謝絶すそれにまた似寄ったことがある。明治の初年に横浜のある豪商が学校を拵えて、この慶応義塾の若い人を教師に頼んでその学校の始末をしていました。そうするとその主人は、私に親(みず)から新塾に出張して監督をして貰いたいという意があるように見える。私の家には、そのとき男子が二人、娘が一人あって、兄が七歳に弟が五歳ぐらい。これも追々成長するに違いない、成長すれば外国に遊学させたいと思っている。ところが世間一般の風を見るに、学者とか役人とかいう人が動(やや)もすれば政府に依頼して、自分の子を官費生にして外国に修業させることを祈って、ドウやらこうやら周旋が行き届いて目的を達すると、獲物でもあったように喜ぶ者が多い。嗚呼(ああ)見苦しいことだ、自分の産んだ子ならば学問修業のために洋行させるも宜しいが、貧乏で出来なければさせぬが宜しい、それを乞食のように人に泣き付いて修業をさせて貰うとは、さてもさても意気地のない奴共だと、心窃(ひそか)にこれを愍笑(びんしょう)していながら、私にも男子が二人ある、この子が十八、九歳にもなれば是非とも外国に遣らなければならぬが、先だつものは金だ、どうかしてその金を造り出したいと思えども、前途甚だ遙かなり、二人遣って何年間の学費はなかなかの大金、自分の腕で出来ようか如何だろうか、誠に覚束ない、困ったことだと常に心に思っているから、敢えて恥ずることでもなし、颯々と人に話して「金が欲しい、金が欲しい、ドウかして洋行をさせたい、今この子が七歳だ五歳だというけれども、モウ十年経てば支度をしなければならぬ、ドウもソレまでに金が出来れば宜いが」と、人に話していると、誰かその話を例の豪商にも告げた者があるか、ある日私のところに来て商人の言うに「お前さんにあの学校の監督をお頼み申したい、かく申すのは月に何百円とかその月給を上げるでもない、わざわざ月給と言っては取りもしなかろうが、ここに一案があります、外ではない、お前さんの子供両人、あのお坊ッちゃん両人を外国に遣るその修業金になるべきものを今お渡し申すが如何だろう、ここで今五千円か一万円ばかりの金をお前さんに渡す、ところで今いらない金だからソレをどこへか預けておく、預けておくうちに子供が成長する、成長して外国に行こうというときには、その金も利倍増長して確かに立派な学費になって、不自由なく修業が出来ましょう、この御相談は如何でござる」と言い出した。なるほどこれは宜い話で、此方はモウ実に金に焦れているその最中に、二人の子供の洋行費が天から降って来たようなもので、即刻、応と返辞をしなければならぬところだが、私は考えました。待てしばし、どうもそうでない、そもそも乃公があの学校の監督をしないというものは、しない所以(ゆえん)があってしないとチャント説をきめている。ソコで今金の話が出て来て、その金の声を聞き、前説を変じて学校監督の需(もとめ)に応じようと言えば、前にこれを謝絶したのが間違いか、ソレが間違いでなければ今その金を請け取るのが間違いである。金のために変説と言えば、金さえ見れば何でもすると、こう成らなければならぬ。これは出来ない。且つまた今日金の欲しいというのは何のために欲しいかと言えば、子供のためだ。子供を外国で修業させて役に立つようにしよう、学者にしようという目的であるが、子を学者にするということが果して親の義務であるかないか、これも考えてみなければならぬ。家に在る子は親の子に違いない。違いないが、衣食を授けて親の力相応の教育を授けて、ソレで沢山だ。如何あっても最良の教育を授けなければ親たる者の義務を果さないという理窟はない。親が自分に自ら信じて心に決しているその説を、子のために変じて進退するといっては、いわゆる独立心の居所(いどころ)がわからなくなる。親子だと言っても、親は親、子は子だ。その子のために節を屈して子に奉仕しなければならぬということはない。宜しい、今後もし乃公の子が金のないために十分の教育を受けることが出来なければ、これはその子の運命だ。幸いにして金が出来れば教育してやる、出来なければ無学文盲のままにして打遣(うっちゃ)っておくと、私の心に決断して、さて先方の人は誠に厚意をもって話してくれたので、もとより私の心事を知る訳けもないから、体(てい)よく礼を述べて断わりましたが、その問答応接の間、私は眼前に子供を見てその行末を思い、また顧みて自分の身を思い、一進一退これを決断するには随分心を悩ましました。その話は相済み、その後も相変わらず真面目に家を治めて著書翻訳のことを勉めていると、存外に利益が多くて、マダその二人の子供が外国行の年頃にならぬさきに金の方が出来たから、子供を後回しにして中上川(なかみがわ)彦次郎を英国に遣りました。彦次郎は私のためにたった一人の甥で、彼方もまたたった一人の叔父さんで外に叔父はない、私もまた彦次郎の外に甥はないから、まず親子のようなものです。あれが三、四年も英国に居る間には随分金も費やしましたが、ソレでも後の子供を修業に遣るという金はチャント用意が出来て、二人ともアメリカに六年ばかり遣っておきました。私は今思い出しても誠に宜い心持がします。よくあの時に金を貰わなかった、貰えば生涯気掛かりだが、宜いことをしたと、今日までも折々思い出して、大事な玉に瑾(きず)を付けなかったような心持がします。」

福沢と高島の接点はどこにあったのでしょうか?

なぜ断ったのでしょうか?

今日はこのあたりのことを少し考えてみます。

その前に「藍謝堂」について。

伊勢山下に開校とありますから、瓦斯会社の近くです。実業家高島嘉右衛門はかなり大規模の学校ビジネスを構想したのでしょう。

実際には学生が集まらずビジネスにならないということであきらめたのか、

開校二年で神奈川県に預けてしまいます。

高島の強い招聘に対し福沢は全てを断る道理も無く自分の代わりに

慶應義塾の教員を派遣します。

福沢は高島学校を訪れることはありませんでした。

(高島学校に学んだ人達)

短期間ですが高島学校では意外な人物が学んでいます。

著名人としては、岡倉天心(東京美術学校、日本美術院の創設者)寺内正毅(軍人、総理大臣)渡部 鼎(医師)が有名です。

渡部鼎は、高島学校で英学と理化学を学び医学を志し(現在の)東京大学医学部に学びます。野口英世が医学を志すきっかけとなった医師です。

野口英世も横浜エピソードが沢山あります。金沢区の長浜の検疫所に勤めていました。

No.387 謎解き野口英世

1871年(明治6年)11月11日

高島が手放した藍謝堂は、野毛山に新校舎を設立し「横浜市学校」と改めます。翌年『修文館』となりますが焼失し廃校になる運命となります。

さて福沢と高島の関係ですが

慶応義塾は明治に入りしばらく経営難となり資金繰りに苦労します。

そのことを知ったのかどうかわかりませんが、高島は福沢に資金提供を働きかけています。高島流ヘッドハンティングを試みたようです。

当時多くの政治家、外交官と付き合いのあった高島嘉右衛門の申し出に門前払いも大人げないので、福沢はスタッフを送り込むことで彼を敵にしないようにしたのでしょう。

慶応義塾から送り込んだ教師は福沢の側近中の側近、(例えば大阪慶応義塾を立ち上げた名児耶六都とか義塾草創期の盟友小幡甚三郎)を派遣しているところからも、

しっかり塾長福沢の意を踏まえた上で赴任したと推測できます。

高島と福沢はその後、対立していきます。

横浜のガス灯事業に関しては、これも横浜で医師として活躍した福沢の愛弟子で「丸善」を創設する早矢仕 有的が、瓦斯会社売却疑惑を全面批判します。

福沢自身も後に「時事新報」で高島の方法を批判します。

高島がたった二年で「高島学校」を手放したのは

慶応義塾から応援に行ったメンバーがキーワードを揃えて

「学校経営は大変ですよ!」と

嘉右衛門の耳元でささやいたからかもしれません。

高島学校は売却ではなく寄付されます。

1873年(明治6年)に「学校設立の功により明治天皇から三組の銀杯を下賜される」と高島は自叙伝で自慢をしていますが実際は大赤字で手放したのが事実のようです。

No.29 1月29日 福沢諭吉の横浜ワンデーマーチ

福沢諭吉は慶応義塾創立者で多くの言論活動を行った思想家ですが、ここでは家庭での福沢諭吉についてご紹介しましょう。

1888年(明治21年)の今日、 福沢諭吉(53歳)は、家族と約束していた横浜ワンデーマーチを、五人娘のうち三人と実行します。

福沢は筆まめでした。

確認されているだけでも2,600以上の書簡があります。

彼は日記を付けなかったので書簡が彼の日常を追う日々の記録になっています。

「今日は兼ねての約束にて、子供の内、おふさ、おしゅん、おたきと同道、徒歩にて神奈川まで東海道を通行して、夕景に可相成、そこで神奈川発の汽車に打ち乗り帰宅と、唯今支度最中なり。右要用のみ、早々不一。 一月二十九日朝八時 諭吉」

息子達に送った手紙の一部です。

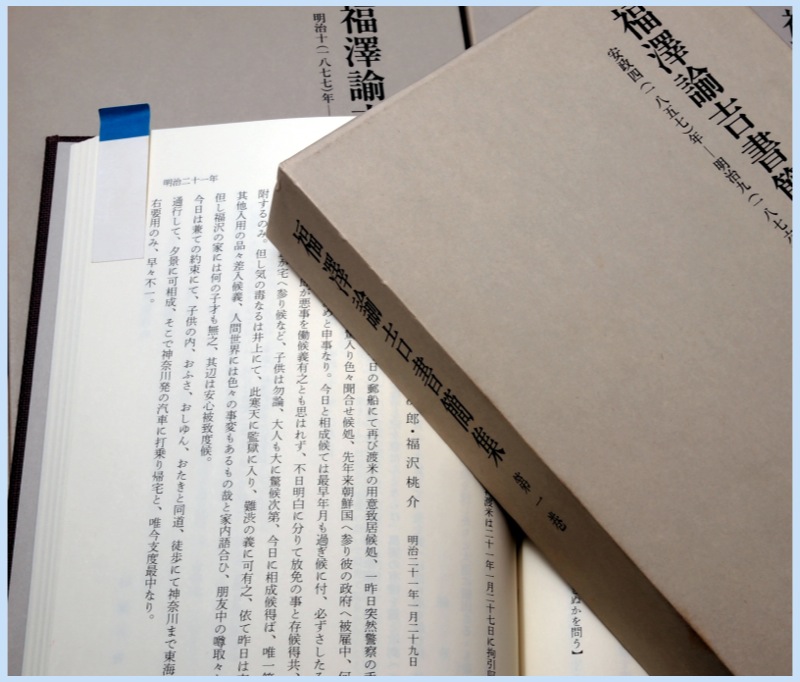

|

| 福沢諭吉書簡集第五巻 |

福沢諭吉には四男五女、9人の子供がいました。

福沢の特技は居合いの名手でした。趣味は、玄米を精米する「米つき」が健康のための日課で、自宅の改装、増築が好きな普請道楽でもあり、観劇、落語、相撲の観戦も大好きだったそうです。

家庭では、子供達を「さん」付けで呼び、自由放任主義の子煩悩だった様子も手紙で確認することができます。

横浜ワンデーマーチの実像にせまりましょう。

いっしょにでかけた娘三人。

次女 房(ふさ)は18歳、

三女 俊(しゅん)は15歳、

四女 滝(たき)は12歳でした。

長女の里(さと)はすでに結婚して家を離れていました。五女の光(みつ)は9歳でまだ徒歩旅行には幼かったのでしょう。

ワンデーマーチの内容ですが、出発地は福沢の自宅である港区三田(慶応義塾内に自宅がありました)から明治時代の「神奈川駅」あたりまでと想定します。

距離計算すると約24キロです。

歩き慣れていれば徒歩で時速4キロですが

12歳の足では3キロでも早いかもしれません。

約八時間くらいかかると計算しましょう。

食事の時間もあり9時間で少なくとも夕方(日没)までに「神奈川」に到着するには?

当時の横浜の日没時間を調べてみました。17時6分頃です。

福沢の手紙では八時に「唯今支度最中なり。」とありますので、手紙を書いていますからすぐに出発してちょうど夕方到着というところでしょう。

実際はなりゆきで

道中「鶴見」あたりで時間となり汽車に乗って帰宅するのが安全な選択でしょう。

東海道は箱根駅伝でも分かるように、保土ケ谷まではほぼ平坦ですので歩くのは無理がありません。晴れていれば少し小高い場所から富士山を眺め、鶴見近辺では東京湾を見ながら生麦事件や黒船の話しでもしながら歩いたのかもしれません。

※(当時の鉄道)明治21年当時は横浜(桜木町)と田町間を汽車が走っていました。

その間には東京から「品川」「大森」「川崎」「鶴見」「神奈川」駅がありました。昔の「神奈川」駅は現在の京浜急行神奈川駅ではなく現在の横浜駅そばにある台町近辺です。

同じ「神奈川駅」あたりのエピソードとしては

No.253 9月9日(日)子規、権太坂リターン

福沢は大変子煩悩で家族を大切にしました。

忙しい中でも時間を作り家族旅行、自宅でのパーティを楽しんでいます。

この膨大な書簡集からは 新しい福沢像を見出すことができます。

No.27 1月27日 ニッポン、国際コンペに勝つ

電信が東京横浜間に開通した翌日1871年(明治3年12月17日)の今日、

神奈川県から横浜市内でガス灯事業を展開する事業免許が「日本社中」に下りました。

ところが、この免許申請にいち早く手を挙げ決まりかけていたドイツ商社から抗議が出ます。県の認可はオカシイ。「日本社中」は後から申請したではないか!公正でない!というものです。この認可は、外務省、神奈川県、居留地の外国公使を巻き込みます。現代でもありそうな話しです。今日はこのガス事業をめぐるエピソードをご紹介します。

横浜は最初に開国した港ということもあり、多くのはじめて物語があります。ガス灯関連に関しても書籍やネットで情報発信をしていますので少し別な角度からこの日本初のガス事業について調べてみました。

★(意外と誤解されていること)はじめてガス灯の点灯に成功したのは横浜ではありません。大阪です。横浜は(ガス灯)瓦斯事業がはじめて起こされた街です。

【本編】

国際商取引のルールは時代に応じて変わります。時代の力関係、政治制度等を含め現在の常識では計れないことが往々にして起ります。

明治初期に起ったガス灯を巡る国際競争の視点からこの事件を考えてみます。

ガス、電気、鉄道、法律、武器、通信様々な外国基準が日本を襲います。

ガス灯事業も幕末から居留地の外国人から提案されていたインフラ整備でした。幕末にアメリカ、明治政府になってドイツ、イギリスの各商社がガス灯を作りたいと免許申請に手を挙げます。欧米のスタンダードモデルを提案してきたのです。国も神奈川県もかなり強い関心を示します。アメリカ、イギリスが却下されたこともあり「ドイツ」に決まりかけていました。

ところがこの事業「待った!」と手を挙げたのが高島嘉右衛門率いるジョイントベンチャー「日本社中」です。名前がふるってますよね。

今で言えば「チームニッポン」ってとこです。ここには「ナショナリズム」が働いています。また時の欧米の政治状況も繁栄しています。当時の日本政府(外務省)と居留地の一部の国がドイツにガス事業のインフラを任せることに難色を示した結果、急遽「日本社中」を組みドイツに対抗します。

同時期、これも欧米各国から鉄道事業に関して建議があり、日本政府は注意深くイギリスに東京横浜間の鉄道敷設を依頼しています。おそらくライバルドイツは「ガス灯は取るぞ!」とプロジェクトを立てたに違いありません。しかも暗い居留地をなんとかしようという要望は居留地各国から出ていたようです。日本政府も当初居留地内だったら(外国資本でも)構わないのではないかと考えていましたが、ガス灯を含めたエネルギー事業は日本の管理下におくべきだという意向がこのガス灯事業にも働きます。

後から手を挙げた「日本社中」にガス事業を許可します。日本チームは技術的裏付けをスイス商社シーベル・ブレンワルト商会を介してフランスに求めます。認可が覆ったドイツは面白くありません。居留地各国に異議を出します。

No.364 12月29日(土)小国の独立力

(しぶしぶかどうかわかりませんが)

外務省と居留地の各国公使が集まり協議します。そこで出された案が居留地の各国による発注投票でした。スイスはドイツと半ば戦争状態、欧州でどんどん国力を増しているドイツにフランスもイギリスも警戒感を強く持っていましたから事実上のドイツ敗北です。(ドイツ領事はドイツ独占を正当と主張、協議会の席を途中退出したそうです)

再度「日本社中」にガス灯事業が決り一気に事業が始まります。シーベル・ブレンワルト商会はプレグランという若き優秀なフランス人技術者を紹介し、彼がこの責任者となります。

1872年10月はじめて街中にガス灯が点灯します。

※これに関しても謎の事実がありドラマが隠されているようです。

この騒動前にプレグランが設計したガス事業の設計図が横浜市に残っているそうです。実は仮プランが彼の下で既に進んでいたのでは?真実はわかりません。

※高島の瓦斯会社はその後町会所に売却されます。

No.26 1月26日 横浜東京間電信ビジネス開始

今日1870年1月26日(明治2年12月25日)のこの日

横浜と東京間の商用電信網がビジネスを開始します。

電信創業の地の記念碑が現在の横浜地検前に建てられています。

18世紀に蒸気機関による動力(産業)革命が起きた世紀です。

19世紀は通信技術による情報革命の世紀となりました。モールスの電信の発明の次にはグラハム・ベルの電話が実用化され世界経済に情報という新しい波が大きく影響力をもたらすようになります。

このイノベーションは幕末・明治の日本を直撃しますが、世界が驚嘆する技術力(キャッチアップ能力)を発揮し、一気に世界レベルに追いついて行きます。

1873年(明治6年)には東京~長崎間に電信線が開通し、その後約4年間で国内の電信線網の骨格を完成させます。このインフラ整備が、生糸を始めとする国内市場の形成に重要な役割を果たしたことはいうまでもありません。

1873年(明治6年)には東京~長崎間に電信線が開通し、その後約4年間で国内の電信線網の骨格を完成させます。このインフラ整備が、生糸を始めとする国内市場の形成に重要な役割を果たしたことはいうまでもありません。

(おやとい)

この技術力は明治初期に政府が巨額の資金をつぎ込んだ「お雇い外国人」から集中的に学びます。同時に、日本政府は技術官僚を育てるために人材育成を行い飛躍的な発展を遂げることになります。

No.293 10月19日(金)Citizen of No Country

No.121 4月30日 日本にCivil engineeringを伝えた英国人

(英才教育は「寮」から)

当時、短期間で大量の技術者を養成したのが明治4年工部省の下に開設された「寮」という専門機関でした。

鉱山寮、製鉄寮、造船寮、鉄道寮、灯台寮、電信寮など「寮」という名の各部門からは多くの人材が育って行きます。

中でも「電信寮」からは、沖電気の創業者沖牙太郎、東芝の前身である白熱舎を創設した三吉正一、珍器製造所の田中久重、後に横浜市長となり横浜市歌を依頼した三橋信方も明治5年電信寮に入りその後、外務官僚となっています。

No.217 8月4日 (土)わがひのもとの虎列刺との戦い

1880年(明治13年)の予算削減で工部省は大幅な組織変更を迫られ、次第に役割を他に移管して行くことになります。

話しを電信と横浜に戻します。

実は、慶応3年暮れ(1867年か68年)に「横浜の貞次郎と東京の栄蔵なる商人が、江戸・横浜間の電信架設を出願」して許可されましたが(維新による)政権交代のために実現しませんでした。

その後、ブラントンの主導でイギリス人ギルバート(J.M.Gilbert)が招聘され、1869年(明治2年)横浜元弁天にある灯台「弁天灯明台役所」と横浜裁判所(現在の税関)の間760mに電信設備を架設し通信技術の教育を行い、これが日本最初の電信施設となります。

この時の電信施設建設要請は、神奈川県知事“寺島宗則”が建議し前述の「寮」の一つ「灯台寮」から政府に出されました。

横浜と東京間の電信通信は大変人気で、開業三ヶ月で3,000通の申込があったそうです。

(飛脚より安く早いということですが、昔から安くて早いはビジネス原則ということですね)

国際電信も同時に進められます。

1871年(明治4年)には長崎から上海とウラジオストクが海底電線で結ばれ日本最初の国際通信網が引かれます。また韓国(李氏朝鮮)とは1883年に呼子町(佐賀県)〜釜山間が結ばれます。

(電話交換)

電話利用者が増え、回線が急増します。そこに必要となったのが「電話交換業務」です。1890年(明治23年)12月16日横浜と東京間にわが国で初めて電話交換業務が開始されました。