ホーム » 2016 (ページ 6)

年別アーカイブ: 2016

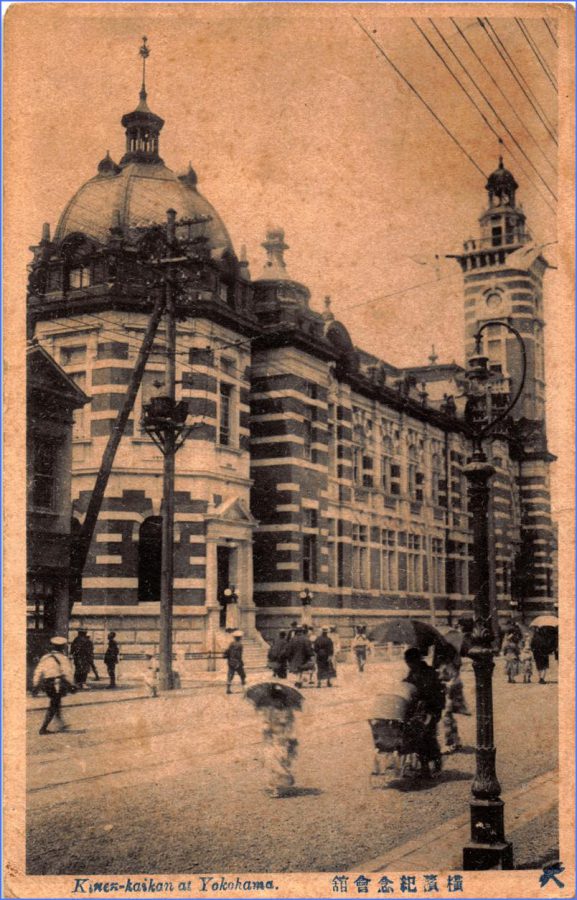

第821話 1989年(平成元年)6月16日ドーム復元工事

1989年(平成元年)6月16日の今日

開港記念会館ドーム屋根の復元工事が完成した日です。

「横浜市開港記念会館(ジャックの塔)」は横浜三塔の一つです。

この横浜三塔は様々なシーンで取り上げていますので今日はジャックのドームに絞ります。

横浜市開港記念会館は

辰野式フリークラシックとよばれる様式で横浜の近代建築を代表するシンボルです。

竣工は1917年(大正6年)当時の名称は「開港記念横浜会館」

前身は「町会所」でその後「横浜貿易商組合会館」となり「横浜会館」に変更。

「横浜会館」は当時の商人たち(現在の横浜商工会議所)の<シンボル>でもありましたが明治39年に焼失してしまいます。

開港50周年をキッカケに再建計画が起こり大正3年9月に起工、同6年6月に竣工します。その後

関東大震災で大被害を受けほぼ焼失してしまい改めて再建計画が持ち上がります。

関係者は<復活・復元>を選びます。 1927年(昭和2年)震災復旧(復元)工事が竣工します。

1927年(昭和2年)震災復旧(復元)工事が竣工します。

理由は未確認ですが

この時、ドーム屋根は復元されないまま1980年代まで時が流れます。

1959年(昭和34年)に「横浜市開港記念会館」と名称を変更し、

ほとんどの人が<ドームのない>開港記念会館しか知らなくなってしまいました。

ところが

偶然、

1985年(昭和60年)横浜市内で創建時の設計図が発見されます。

当時の基本構造設計は福田重義、山田七五郎、佐藤四郎

施工が清水組(現在の清水建設)

この設計図を元に<市制100周年><横浜博覧会YES89>に合わせ

1989年(平成元年)6月16日の今日

竣工当時のドーム屋根等が復元されます。

「開港記念会館」は横浜市内に残る復活の象徴となりました。

この年、国の重要文化財指定を受けます。

2001年(平成13年)に一部補修、さらに復元し再開館、現在に至ります。

No.375 1月9日(水)残した大正の財産

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=208

※実は初代「開港記念会館」建設に際し<小さな謎>を発見しました。

この謎に関しては別立てで中間報告します。

【謎解き横浜】弁慶の釣り鐘は何処に?(2015年6月16日アップ)

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=7575

その他の6月16日

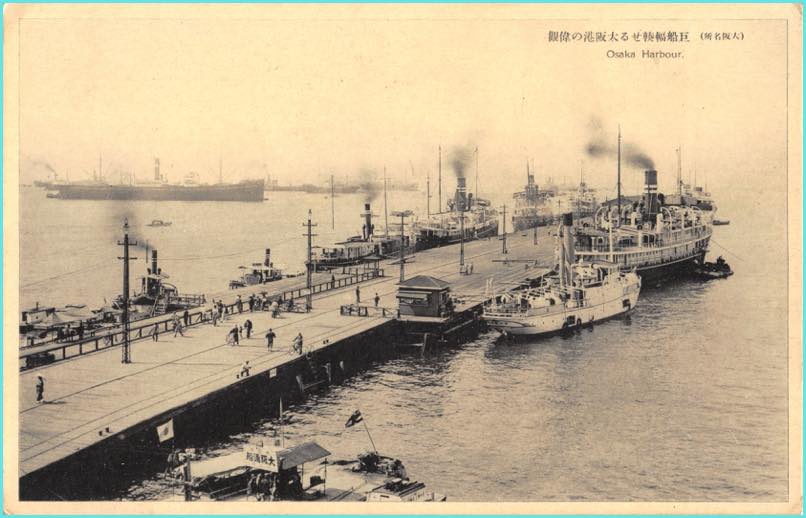

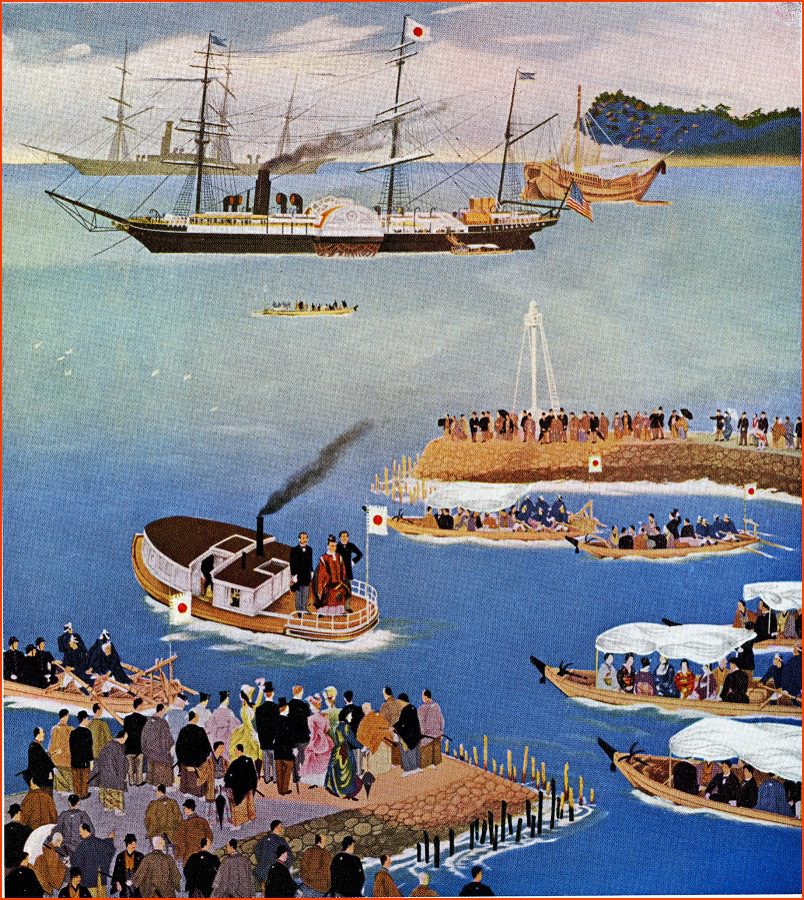

1870年(明治3年)6月16日の今日

「英国公使パークス、外務大輔・寺島宗則、神奈川県知事・井関盛艮会談。「新規波戸場取設」を提案。(開港資料館)」

開港時から殆ど変わらない港湾施設では困る!と築港を促す要求が英国から神奈川県に出されます。

(過去の6月16日)

No.168 6月16日(土) 6月のカナチュウ(加筆修正版)

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=441

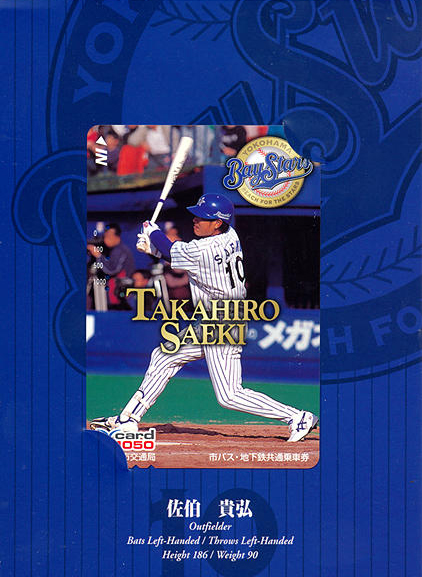

第820話 1998年(平成10年)6月15日Yカード新設

ちょっとなつかしい姿から

1998年(平成10年)6月15日

「地下鉄バス共通カード500円Yカード新設」(横浜市営交通八十年史)

廃止が2010年(平成22年)7月31日ですから12年の活躍、短かったのか長かったのか。

停止後、払い戻し期限は平成27年7月31日まででした!

そういえば交通系の磁気カードはいろいろ出ました。 パスネット

パスネット

オレンジカード

バス共通カード

マリンカード

Yカード

ファミリー環境一日乗車券※(現役)

一日乗車券※(現役)

(Yカード)

Yカードは「横浜市営地下鉄」と「横浜市営バス」のみで使用できるプリペイドカードです。

500円券と1,000円券と3,000円券がありました。

(マリンカード)

マリンカードも横浜市交通局が発行した磁気式のプリペイドカードです。

横浜市営地下鉄及び横浜市営バスを始め周辺地域の一部バス事業者で共通に使用できました。

※マリンカード及びYカードは、平成22年7月31日をもってすべてのサービスを終了

※払戻しは、平成27年7月31日で終了。

※バス共通カードの払戻も平成27年7月31日まで。

◎一日乗車券

最近は 一日乗車券を常備。市内全域の総てのバスルート(現在は市営バス)に乗る!ことに挑戦中、というほどがむしゃらではありませんが機会を見て、数回バスに乗る用事の時には この一日乗車券を駆使しています。

(過去の6月15日ブログから)

No.167 6月15日(金) 自然、単純、直裁、正直、経済的

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=443

1960年(昭和35年)6月15日(水)、元町公園の一角に移築された

エリスマン邸の開館式が行われました。

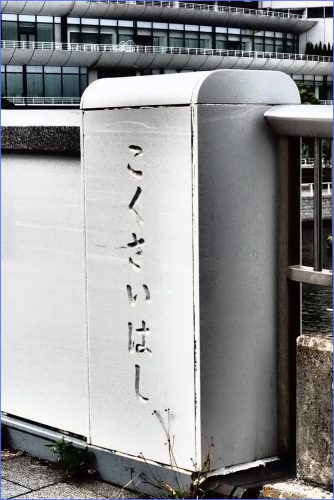

第819話【横浜の橋】No.14 国際橋(横浜港)

横浜の橋シリーズNo.14

横浜港に架かる橋 国際橋

国際橋は 国際大通りの港湾部に架かる橋。

大岡川の河口域にあるが、河川撟ではない。西区と中区の区界に架かっている。新港埠頭とみなとみらいエリアを結ぶ湾岸の幹線道としてこのエリアの整備が始まった1994年(平成6年)に竣工した。

しばらく、東神奈川方面に続く道が未完成のため、行き止まりの道だった。

上下線分離型の桁橋である。

[橋長]78.833m

[幅員]12.6m

橋下には両岸に遊歩道があり、ジョギングや散歩道として活用されている。ここが完成したことで、帆船日本丸は外港に出ることが不可能になった。

銘板は「こくさいはし」「国際橋」のみで、竣工年等の掲示はなし。

次回から汽車道、そして大岡川に架かる橋を紹介していこう。

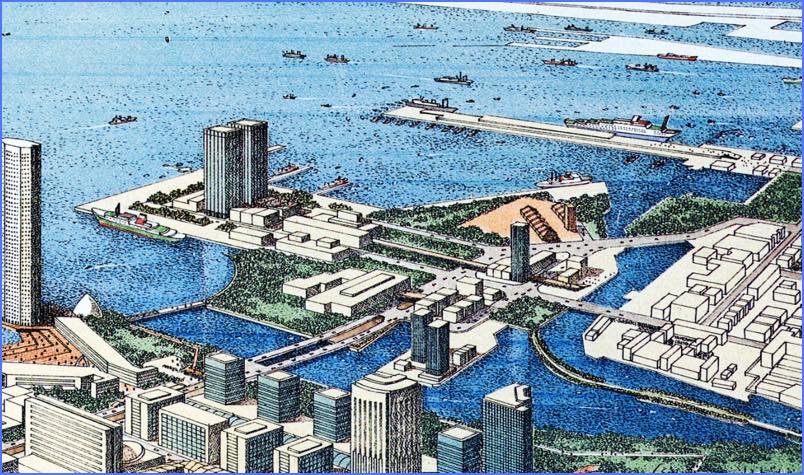

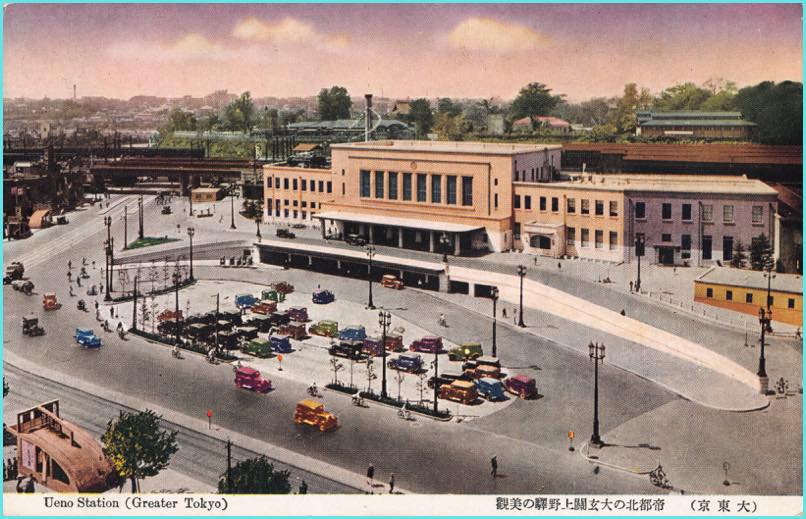

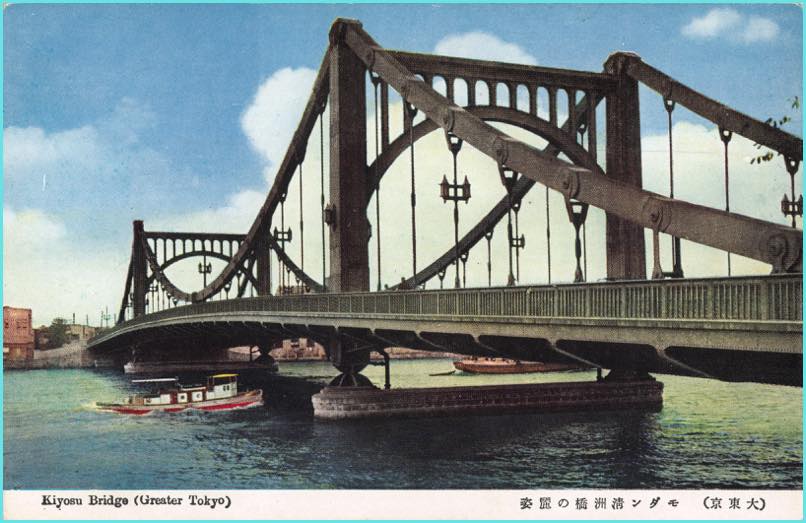

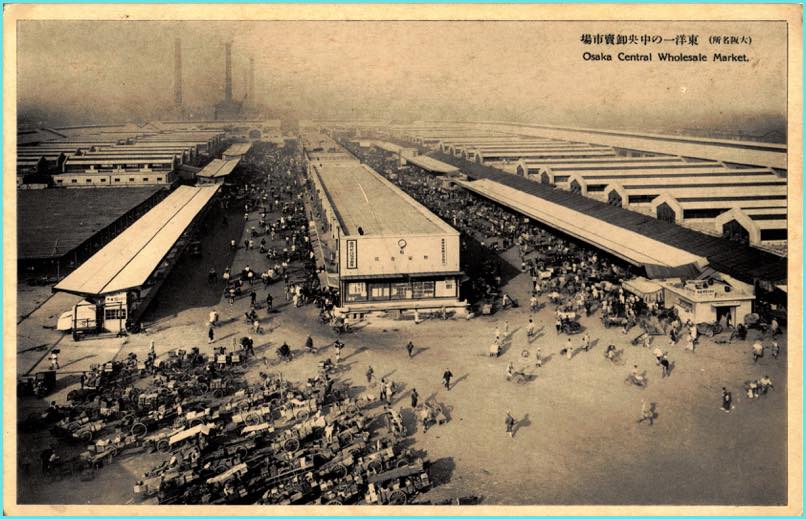

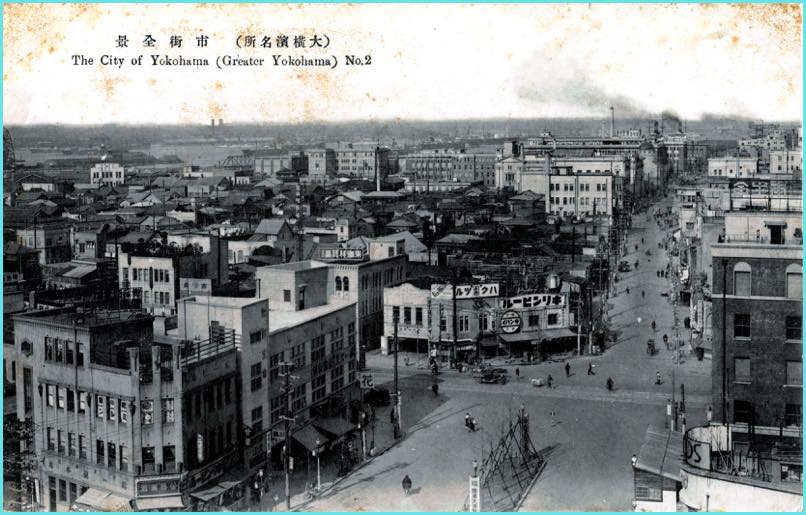

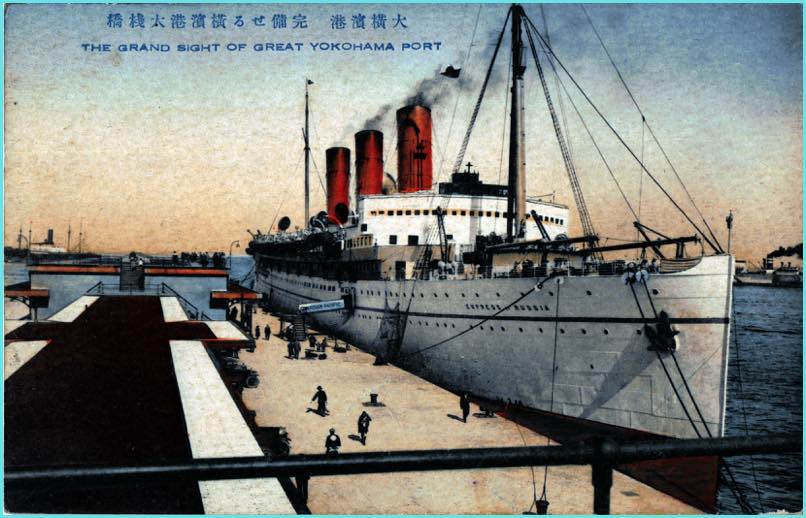

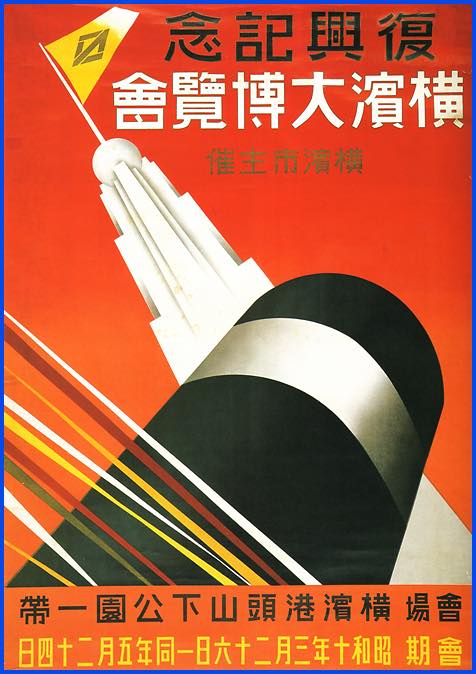

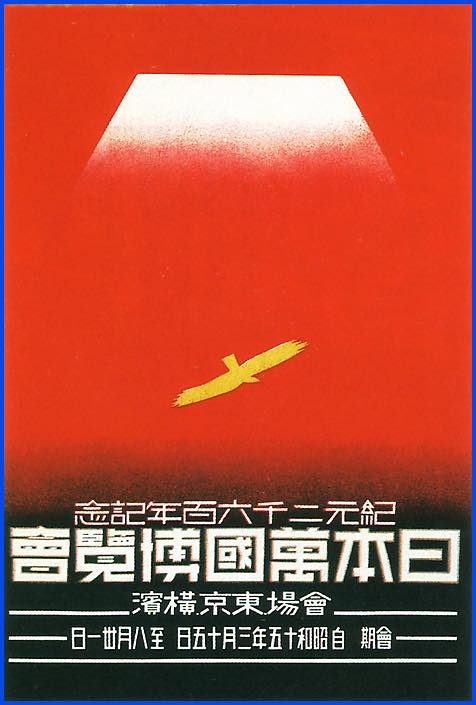

第818話【横浜2345】大横浜の時代

今日は2016年6月1日です。

明日は「開港祭」ですね。だからというわけではありませんが

【横浜2345】シリーズ 「大横浜の時代」を紹介します。

開港記念日が7月から6月にが変わったということを知らない方も意外に多いのでは?

開港記念日は昭和3年から6月2日となりました。

No.83 3月23日 雨が降りやすいので記念日変更

この開港記念日を変える動議を提出した人物が当時の市長<有吉忠一>でした。彼は当時も大物市長と呼ばれた政財界に通じた辣腕行政マンだったそうです。

有吉市長は小さな<横浜>を<大横浜>に仕上げた立役者でした。

【番外編】市域拡大は元気なうちに!?(加筆)

上記のブログに少し加筆します。

1927年(昭和2年)4月1日から

横浜市は3回目の市域拡張を行います。

「橘樹郡鶴見町」「旭村」「大綱村」「城郷村」「保土ヶ谷町」

「都筑郡西谷村」

「久良岐郡大岡村」「日下村」「屏風浦村」が

横浜市に編入されました。

この市域拡大は 第一回・二回と比べると大規模な市域拡大となります。実はこの<大横浜>計画は大正時代震災前に計画されていいました。

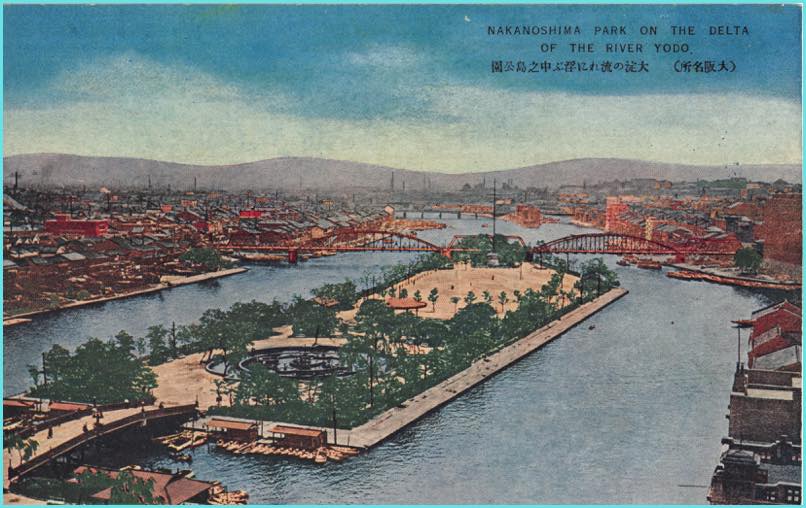

同時期 横浜に限らず

大東京・大大阪計画が推進されていました。

政治学者で歴史家でもある原武史は 民都「大阪」帝都「東京」と定義し

歴史学者 石井孝は「港都 横浜」と称しましたが

まさに<大都市構想>はこの三都によって推進されていきます。

大東京計画を強く推進した政治家が後藤新平(ごとう しんぺい 安政4年6月4日(1857年7月24日)〜1929年(昭和4年)4月13日)そして民間は横浜の基盤作りにも尽力した浅野総一郎(あさの そういちろう 1848年4月13日(嘉永元年3月10日)〜1930年(昭和5年)11月9日)でした。

一方、私鉄網が全国で最も濃密に発展した大阪は 関一(せきはじめ1873年(明治6年)9月26日〜1935年(昭和10年)1月26日)が推進し、

民間は小林 一三(こばやし いちぞう1873年(明治6年)1月3日〜1957年(昭和32年)1月25日)です。

※震災後日本最大都市となった大阪(市民)は<大大阪>とは自らあまり名乗らなかった?!

※震災後日本最大都市となった大阪(市民)は<大大阪>とは自らあまり名乗らなかった?!

では大横浜を推進した政治家は前述の有吉忠一ですが民間は?

大正後期に商工会議所を率いた井坂孝(いさか たかし(明治2年12月8日)1870年〜1949年(昭和24年)6月19日)か、有吉を市長に担ぎ出した一人、中村房次郎(なかむらふさじろう)でしょう。

井坂孝は有吉と震災復興に尽力し「ホテルニューグランド」設立の中心的役割を果たしました。

横浜火災保険、横浜興信銀行(現横浜銀行)、東京瓦斯等の社長として活躍した「井坂孝」

横浜製糖、松尾鉱業(硫黄)、日本カーボン等の工業を推進した「中村房次郎」らの下支えで<大横浜計画>は進められましたが、震災復興予算の大削減や大東京(帝都)との開港問題で中々計画通りには推進できませんでした。

横浜市を振り返る中で、都市として最も輝いていた時代は?と考えると

横浜市を振り返る中で、都市として最も輝いていた時代は?と考えると

復興を目指しながら大横浜を目指した1923年から戦争の始まる1940年頃ではないでしょうか。

■6月1日に関するブログ

No.153 6月1日(金) 天才と秀才

1889年(明治22年)6月1日、25歳だった二人の俊才がフェリス女学校の大講堂で演説を行いました。

明治期のフェリス女学院のエネルギーを伝える若松賤子(島田かし子)と同じく中島湘烟(岸田俊子)の短くも激しい人生を追います。

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=46

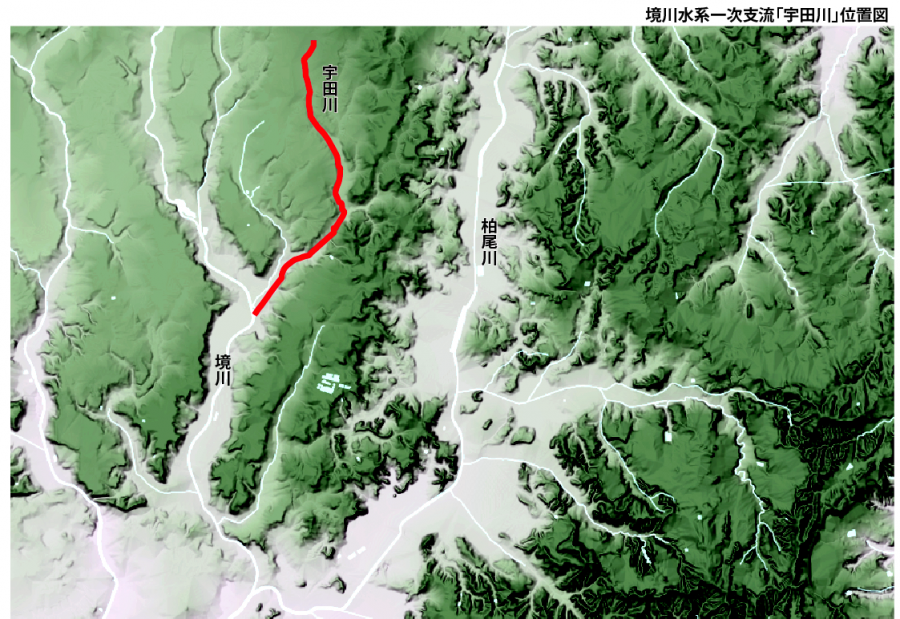

【横浜の橋】No.13 村岡川に架かる橋

橋にすべて<名>があるわけではない。無名の橋も多くある。

また、小河川となると<川の名>も無いことが多い。近代化で、ドブ川という汚名を背負った川も多い。

<川の名>や<橋の名>の命名に関して 色々ドラマもあるようだ。

今回紹介する「村岡川」は一般の地図から消えてしまった川である。

名前が変わってしまった<川>なのだ。

暗渠化して川そのものが姿を隠し、川の名がなくなるケースは多いが、近代になってあるときにそれまで使われていた<川の名>が変わってしまったのは珍しいのではないだろうか。

大きな河川には別名称が使われることもある。

例えば 相模川は<馬入川>とも呼ばれ今でも使われている。

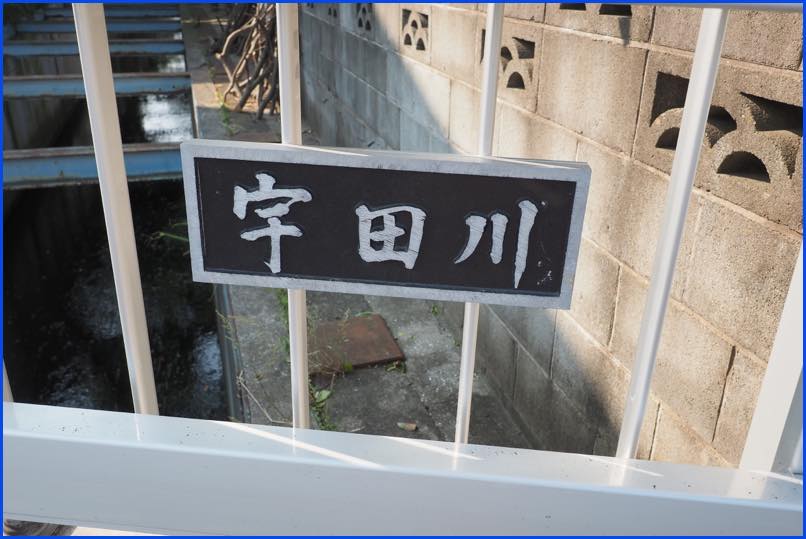

「村岡川」

現在は(とりあえず)「宇田川」と呼ばれている。

境川水系二級河川一次支流として横浜市泉区中田町から境川合流点まで4キロ程度の小河川である。

泉区サイトには

「泉区中田町付近に源を発し、ほぼ南西に流下、戸塚区俣野町で横浜と藤沢の市境となっている境川に合流しています。

かつて、宇田川は村岡川と呼ばれていました。村岡は地域の郷の名で、大正時代に川下に堤を設けた宇田氏の功績を讃えて、宇田川名が生まれました。」

橋の紹介なので<川の名>には特に触れないつもりだったが、

(とりあえず)「宇田川」と表記したのは、

上流域の泉区と下流域の戸塚区では表記の温度差が感じられたからだ。

現在河川管理上の名称は「宇田川」となっているが、<泉区>では「宇田川」ではなく「村岡川」にこだわっているように感じるのだ。

地元のお年寄りに話を聞くことはできなかったが

(村岡川)に架かる橋にその気持ちが感じられるのだ。

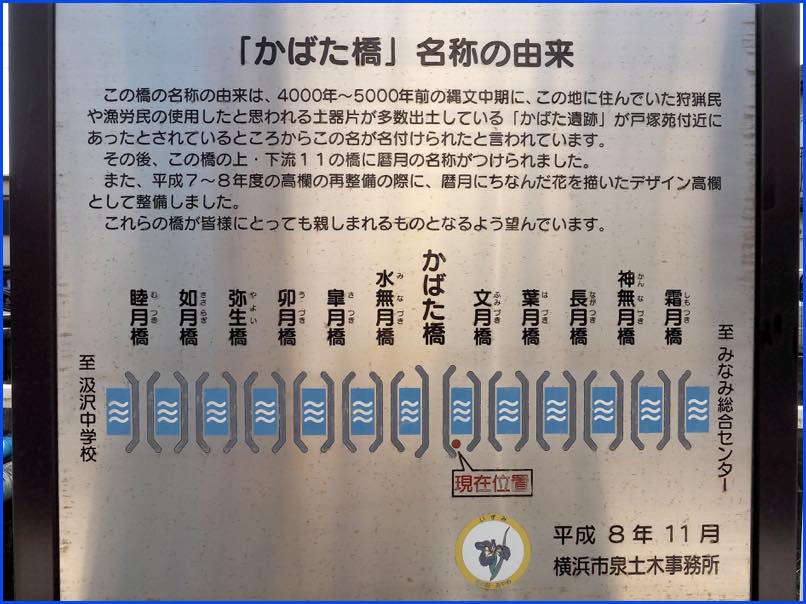

河川橋梁の多くは、橋の欄干に表示がある。

「橋の名」「読み方(かな)」「竣工年」そして<川名>が橋の四隅(大きい橋梁の場合親柱)にそれぞれ標記されている。

泉区内に架かっている下記の□印十二の橋には<川の名>が掲示されていない。

■中田橋(宇田川)

□睦月橋(記載無)

□如月橋(記載無) □弥生橋(記載無)

□弥生橋(記載無)

□卯月橋(記載無)

□皐月橋(記載無)

□水無月橋(記載無)

□かばた橋(記載無)

ここに一連の十二の橋に関して説明版があるが文面には<川の名>について触れられていないのも不自然? □文月橋(記載無)

□文月橋(記載無)

□葉月橋(記載無)

□長月橋(記載無)

□神無月橋(記載無)

□霜月橋(記載無)

さらに上流に架かっている2橋には

■中下橋(宇田川)

■広中橋(宇田川)

ではこの「宇田川」の源流はどこか?小河川が集まっているので、源流を特定するのは難しいが、幾つか川筋がある。

その中で、御霊神社から湧き出る流れが最も象徴的で、ここを源流としている文献もあるのでここを訪ねてみた。

確かに御霊神社内には「村田川源流」とされている「弁天池」がある。

少なくとも御霊神社から「村田川」が始まっていることは間違いないようだ。

(つづく)

【芋づる横浜】輿地誌略から続く物語(1)

今回は特に横浜に関係がない前回から芋づる式に繋がってしまったテーマです。

【芋づる横浜】輿地誌略(前編)

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=8567

【芋づる横浜】輿地誌略(後編)

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=8575

このブログで明治初期の大ベストセラー「輿地誌略」を紹介しました。

著者は「内田恒次郎」明治以降は「内田正雄」と改名します。

幕末に徳川政権のもと、軍用艦を発注しその受取というミッションでオランダに滞在(留学)し、「開陽丸」という艦船を日本に運んできた時のリーダーです。

彼がオランダに滞在していた1863年(文久3年)4月から1866年(慶応2年)10月までの二年半を追っていくと「横浜鎖港談判使節団」の一行の中から<私にとっては>意外な人物との接点があり驚きました。

今日はこの<出会い>を紹介しましょう。

1859年(安政六年)に開港した日本ですが、その後の国内事情はモメにモメます。

最大の事件が「桜田門外の変」です。

時の大老が<浪人>に暗殺されるという事態が起こります。その後、日本全国で「尊王攘夷」の嵐がふきあれます。この流れに沿ったのかどうかは判りませんが時の孝明天皇が1863年(文久三年)に攘夷の命を下します。これが勅命に基づく外国人排除の政治運動「奉勅攘夷」です。5月には下関海峡で長州藩がフライングして外国船を砲撃し、7月には薩英戦争が勃発します。ところがこの<攘夷闘争>も圧倒的な欧州英仏軍の前に惨敗します。外交上は国交を開いているにも関わらず戦争を仕掛けた訳ですから、欧米列強はこれを手がかりに圧力をかけてきます。

特に長州が仕掛けた<下関事件>のツケは結局幕府が負うことになりました。

これが明治になって米国から賠償金が返還され<横浜築港予算>となったのは有名ですね。

外交的にも経済的にも苦境に追いこまれれていた幕府は「奉勅攘夷」の下、

交渉によって<開港場だった横浜を再度閉鎖する交渉>を行うために、外国奉行池田筑後守長発を正使とする使節団を組みます。

1864年2月6日(文久三年十二月二十九日)

池田使節団はフランス軍艦ル・モンジュ号に乗船しフランスに向かいます。

結果は大失敗、糸口すらつかめず帰国し、幕府から処罰されてしまいます。

この一行の中に

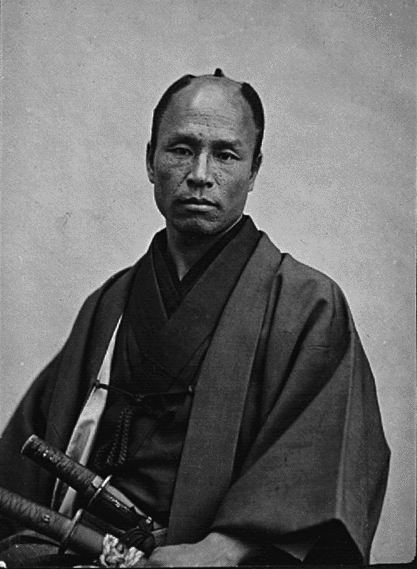

蕃書取調出役教授手伝として同乗していた原田吾一(原田 一道)という人物がいました。

wikipediaから

「原田 一道(はらだ いちどう / かづみち)

文政13年8月21日(1830年10月7日)〜明治43年(1910年)12月8日)は、江戸幕府旗本、幕末・明治期の兵学者、日本陸軍軍人。陸軍少将正二位勲一等男爵。」

(中略)「文久3年(1863年)12月、横浜鎖港談判使節外国奉行・池田長発らの遣仏使節団一行に随いて渡欧。兵書の購入に努めるなど、使節団帰朝後も欧州に滞留してオランダ陸軍士官学校に学ぶ。慶応3年(1867年)に帰朝。」とあります。

これには2点誤記があります。

「使節団帰朝後も欧州に滞留して」ではなく

正しくは使節団が帰朝する際の5月にパリで使節団と別れ、彼はオランダのハーグに内田恒次郎を訪ねオランダの陸軍士官学校に留学し兵学を学びます。<池田家文書>

もう一点、原田 一道が帰国したのは慶応二年一月十三日(1866年2月27日)でした。<原田先生記念帖>

明治維新後は兵学のキャリアを活かして陸軍教官となります。

外国留学と語学を買われて岩倉遣欧使節団の幹部「陸軍少将・山田顕義理事官」の随行員として渡欧します。

帰国後は、

陸軍省砲兵局長、東京砲兵工廠長、砲兵工廠提理、砲兵会議議長等を歴任し貴族院議員となり1910年(明治43年)12月に81歳で亡くなります。

この「原田 一道」には二人の息子がいました。

長男 原田豊吉は地質学者となります。

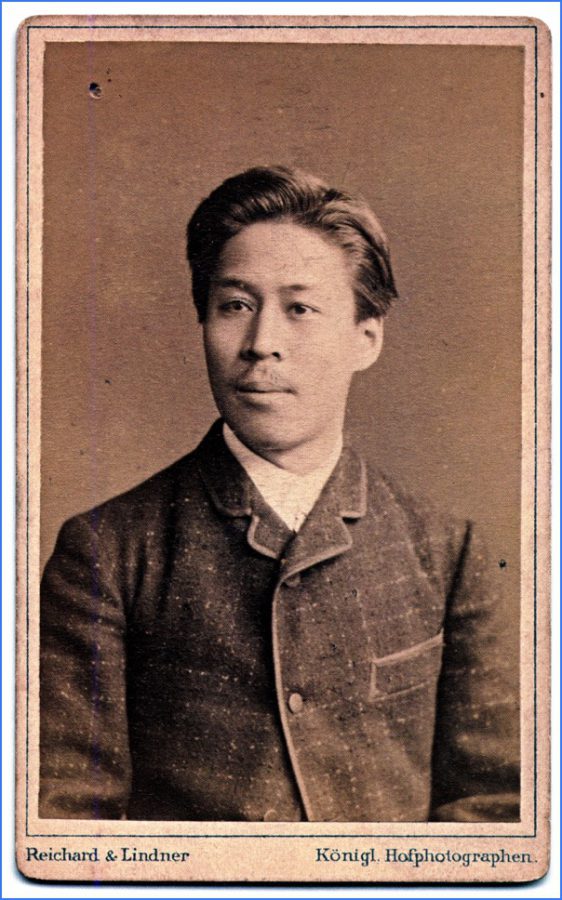

そして次男 直次郎は 「日本近代洋画の礎を築いた男」と呼ばれた洋画家となります。

彼と生涯の親友となった人物がいます。

その名は森鴎外(林太郎)。

原田直次郎は

日本国内で高橋由一の下で絵を学びますが留学していた兄の影響もあり留学を決意します。

兄豊吉は地質学を学ぶためにドイツに留学しオーストリアの地質研究所に所属した後に聞き国し弟の留学先を探します。豊吉が留学の際に友人となった歴史画の巨匠ガブリエル・フォン・マックスを紹介し直次郎はドイツ留学を決めます。

1884年(明治十七年)2月に横浜港からメンザーレ号に乗船し出国します。

直次郎21歳でした。

同じ船には欧州兵制視察団として大山巌、川上操六、桂太郎らが乗船していました。恐らく、当時陸軍少将だった父 原田 一道の<はからい>もあったのではないでしょうか。

この年の8月24日に同じくメンザーレ号に乗船し横浜港を旅立った若き陸軍軍人が森林太郎、当時22歳でした。

二人は二年後の

1886年(明治十九年)3月ドイツで出会います。

これが二人にとって運命の出会いとなります。鴎外の「独逸日記」には

「二十五日。畫工原田直次郎を其藝術學校街Akademimiestrasseの居に訪ふ。直次郎は原田少将の子なり。油畫を善くす。」

出会いは さらっとした感じだったと想像できます。

「日本近代洋画の礎を築いた男」原田直次郎は

1863年10月12日(文久三年八月三十日)〜1899年(明治三十二年)12月26日

36歳の若さで亡くなります。

森林太郎、文豪森鴎外の作品「うたかたの記」のモデルとなったのが原田直次郎です。

http://www.aozora.gr.jp/cards/000129/files/694_23250.html

奇しくも鴎外の下宿の隣人がガブリエル・フォン・マックスでした。(つづく)

【芋づる横浜】輿地誌略(後編)

幕末から明治に至る開国直後の日本は劇的な変化が起こります。幕末の幕府、明治以降の政府関係者はもちろん、多くの人々が外国の情報を広く求めました。「輿地誌略」もまた、当時の国民の知的欲求やニーズに見事応えた内容でした。

【芋づる横浜】輿地誌略(前編)

(洋才の時代)

19世紀後半、欧州は産業革命後の技術革新の荒波に大きく揺れます。産業革命にによる技術革新の国威発揚が各国の「万国博」でした。国威発揚の現場に遭遇した最初の政府使節団は

1862年(文久二年)遣欧使節団が現地で(第二回)ロンドン万博に出会ったことに始まります。

引き続き

1867年(慶応三年)の(第二回)パリ万博開催に際し日本も早速参加表明します。ただ、徳川幕府・薩摩藩・佐賀藩はそれぞれ別々に参加することになりました。幕府の弱体化・瓦解寸前の万博参加でした。

日本使節団が万国博にで会う直前、後に「輿地誌略」を編纂した内田恒次郎が15人の留学生と共にオランダに向かいました。幕府海軍の軍艦「開陽丸」を回航するためでした。途中の1862年(文久2年)9月11日でトラブルに遭いますが無事1863年(文久3年)4月にオランダに到着します。

15人の留学生は以下の通りです。

榎本釜次郎(榎本武揚)、澤太郎左衛門、赤松大三郎、田口俊平、津田真一郎、西周助(西周)、古川庄八、山下岩吉、中島兼吉、大野弥三郎、上田寅吉、林研海、大川喜太郎(現地で病死)そして伊東玄伯らです。明治以降要人として活躍した人物も多く含まれています。

この中であまり知られていないエピソードを紹介しておきましょう。

日本人で最初に欧州で電信を利用したと言われているのが医師として留学していた医師「伊東玄伯」でした。1867年(慶応三年)10月17日に留学生仲間の「赤松則良」の処へ「明日お訪ねするするからお待ち下され」という内容の電信をオランダ語で送っています。

この電信技術も、二年後の明治二年にイギリスから通信技師を招いて、横浜燈台役所と横浜裁判所に日本で初めての電信回線を開通させました。 <ちょっと横浜に関係しました>

<ちょっと横浜に関係しました>

幕府がオランダに発注した軍艦「開陽丸」が現地で進水したのが1865年(慶応元年)9月14日

全ての艤装が完了した1866年(慶応2年)10月25日にオランダを出港し日本(横浜)に向かいます。

この三年半のオランダ留学中に、メンバーの中で身分も高かったリーダー格の内田恒次郎は前編でも紹介したように、様々な欧州の基礎資料を収集し持ち帰ります。また、同時期にフランスやイギリスにも入国し、パリ万博参加の幕府側出品交渉役や<横浜鎖港談判使節団(完全に失敗)>の現地調整役も担い国際舞台で大活躍します。

※横浜鎖港談判使節団は池田使節団とも呼ばれ、スフインクスで写真を撮ったことでも有名。

オランダより軍艦「開陽丸」に乗り母国に戻り地位も軍艦頭にまで昇進しますが、幕府は消滅寸前でした。幕府が瓦解し明治政府となった時点で、幕府の役人だった立場に<こだわり>内田恒次郎は全ての職を辞め名前を内田正雄と改名します。

維新後、政府から彼の得た知識を活かすよう「大学南校」に勤めることを勧められます。「大学南校」は当時<洋学教育>を中心に人材育成する機関で、彼はここで知見を活かし『輿地誌略』他多数の教科書となる書籍を著します。

1873年(明治六年)墺国(ウィーン)博覧会に日本が参加する際事務局へ出向し博物局長で東京国立博物館の初代館長となった町田久成をサポートし美術品の鑑定に関わります(日本初の文化財調査とされる壬申検査)。

この時の記録係の一人が油絵画家の高橋由一です。 1873年(明治六年)墺国(ウィーン)博覧会に深く関わる<横浜ブランド>があります。現在も横浜を代表するシルクスカーフのパイオニア椎野正兵衛です。

1873年(明治六年)墺国(ウィーン)博覧会に深く関わる<横浜ブランド>があります。現在も横浜を代表するシルクスカーフのパイオニア椎野正兵衛です。

『当時の日本では、「博覧会」という概念そのものが、一般には知られていなかったらしい。参加者を募っても意義が理解されず、政府は大変な苦労したことが、澳国博覧会事務局が残した刊行物に詳しい。事務局では道具の目利きなどを各地に派遣し、海外に披露するに足る特産品や工芸品、美術品を収集、購入した。

美術品と書いたが、明治初期の人が考える「美術品」とは、現代の人が考える「芸術作品」とは様子が大分違っている。工房や商店の製造した実用品であっても、美的な装飾や価値の高いものは「美術品」に括られた。作家が製作し署名したものが美術品とは限らないので注意が必要だ。

椎野正兵衛は、この渡欧使節団に選ばれ、弟の賢三を伴い19世紀のヨーロッパを目の当たりにした。正兵衛34歳、賢三は、若干23歳だ。』(日本初の洋装絹織物ブランド S.SHOBEY より)

まさに事務局で全国の<美術品>を探していたのが内田正雄でしたので、両者に接点があった可能性が高いと推理できます。

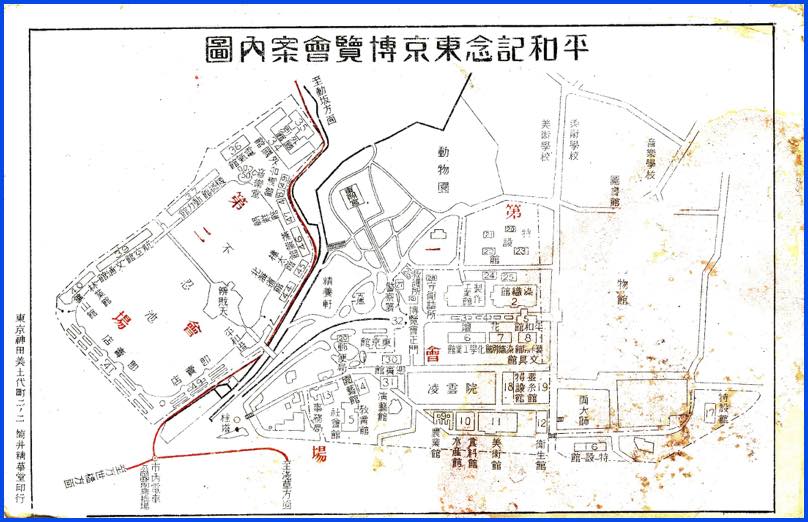

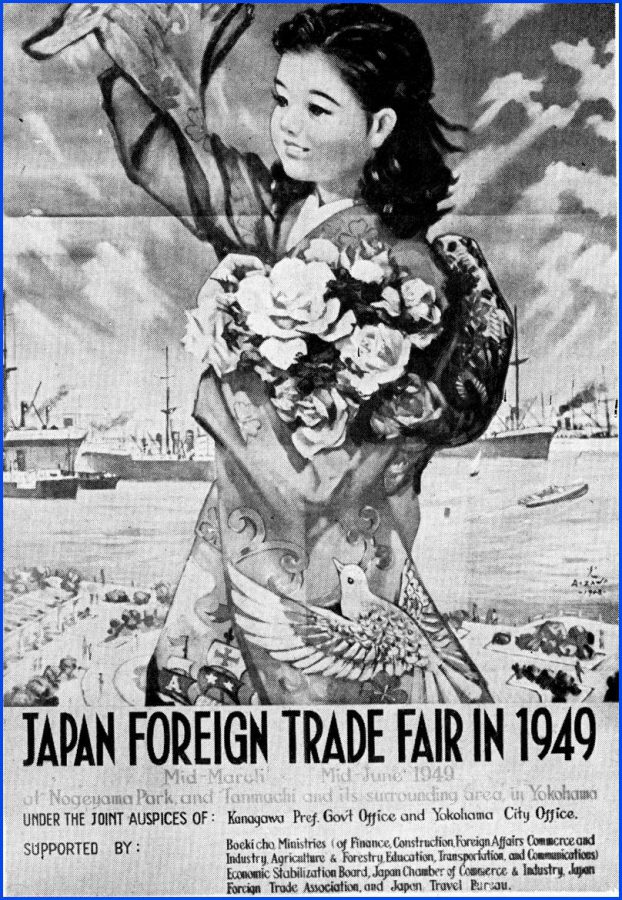

(博覧会の時代)

明治初期、日本政府は全国で博覧会を実施し、多くの人々に<文明開化>のインパクトを与えました。

1871年(明治四年)から1876年(明治九年)までの六年間で府県主催による博覧会は32回も開催されます。

1871年(明治四年)5月には西洋医学所薬草園にて大学南校主催「物産会(博覧会)」開催。10月京都博覧会(京都博覧会社主催)

1872年、3月湯島聖堂にて「勧業博覧会」を開催。

東京をはじめ、京都・和歌山・徳島・名古屋・金 沢・木曽福島・大宰府など全国各地で様々なテーマで展開しました。

第一回内国勧業博覧会

1877年(明治十年)8月〜東京・上野公園454,168人

第二回内国勧業博覧会

1881年(明治十四年)3月〜東京・上野公園823,094人

第三回内国勧業博覧会

1890年(明治二十三年)4月〜東京・上野公園1,023,693人

第四回内国勧業博覧会

1895年(明治二十八年)4月〜京都・岡崎公園1,136,695人

第五回内国勧業博覧会

1903年(明治三十六年)4月〜大阪・天王寺今宮4,350,693人

東京大正博覧会

1914年(大正三年)3月〜東京・上野公園7,463,400人

平和記念東京博覧会

1922年(大正十一年)3月〜東京・上野公園11,032,584人

万博に関する「横浜ブログ」

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=345

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=5810

大正・昭和を経て現在まで

博覧会開催熱は冷めていませんが、国民の関心はどうでしょうか?

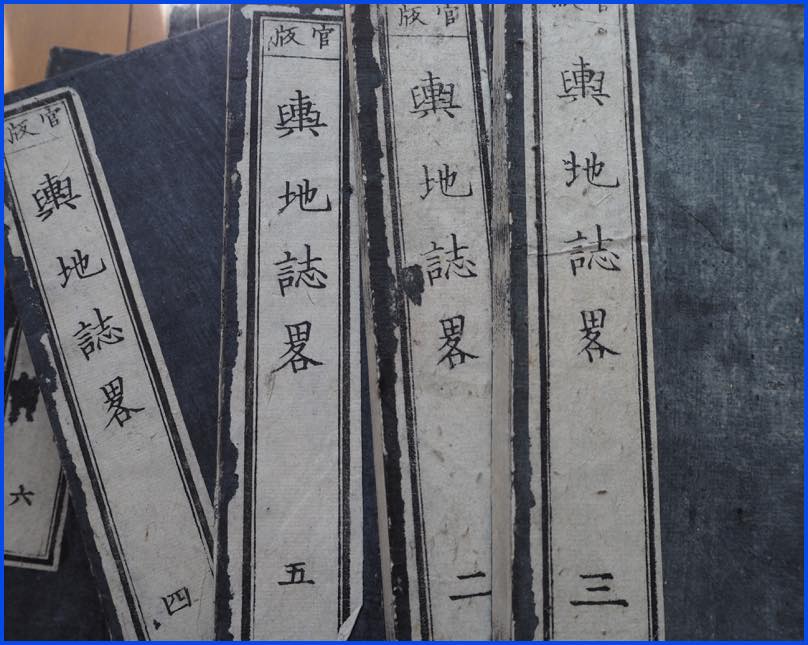

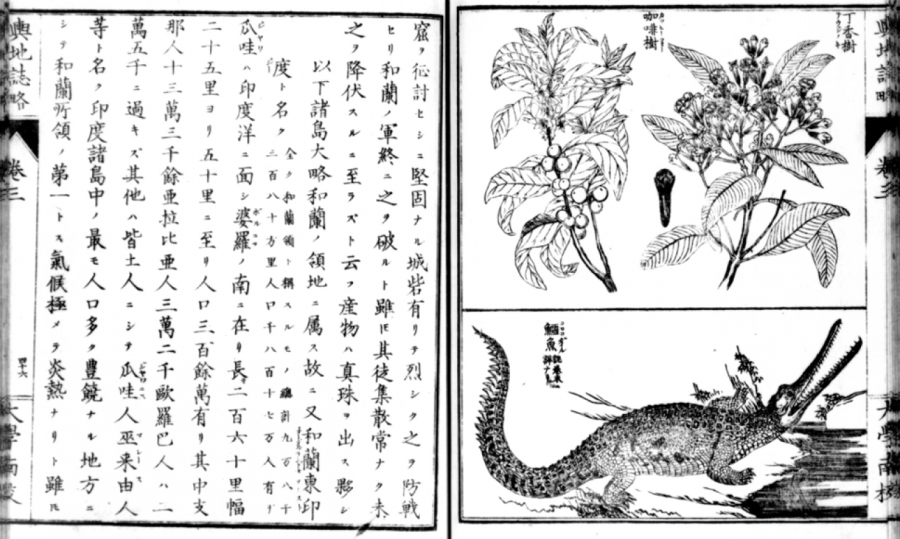

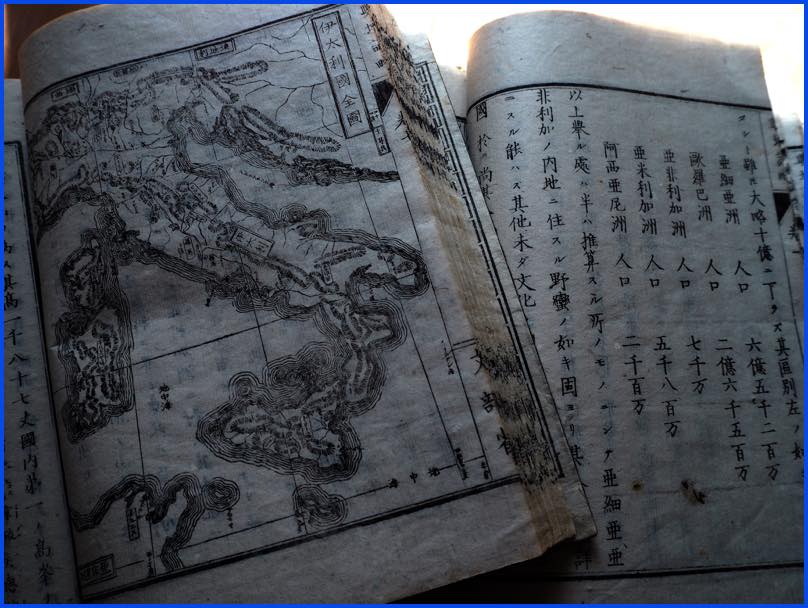

【芋づる横浜】輿地誌略(前編)

明治初期に出版された地理の本があります。

内田正雄という人物が編集した「輿地誌略」です。 (画像は著者所蔵。若干傷んでいますが面白いのでついついめくってしまいます。)

(画像は著者所蔵。若干傷んでいますが面白いのでついついめくってしまいます。)

明治初期の代表的な地理の教科書として発行され大ベストセラーとなりました。

「近代デジタルライブラリー(画像)」や「神奈川大学のデジタルライブラリー(PDF)」で読むことができます。

http://klibredb.lib.kanagawa-u.ac.jp/dspace/handle/10487/4547

文章は漢字カナ混じりなのでちょっと難解に感じるかもしれませんが、図録がすごい!みているだけでもその知識量・レベルの高さが実感できます。

「輿地誌略」は当時、

「輿地誌略」は当時、

福澤諭吉の『学問のすゝめ』 中村正直の『西国立志編』」と並んで

明治の三書と呼ばれました。これらの書籍は全国津々浦々まで届けられました。明治維新直後の日本人の<知識欲>の高さを表しています。

『学問のすゝめ』は1872年(明治5年)2月初編発行、1876年(明治9年)11月一七編で完結。当時最も売れた書籍といわれ、福沢本人も最終的には300万部以上売れたと自著で述べるほどでした。

http://www.aozora.gr.jp/cards/000296/card47061.html

『西国立志編』は、イギリスで1859年に発行された S =スマイルズの著「Self Help(自助論)」を訳したもので、1871年(明治4年)に刊行されました。

http://www.let.osaka-u.ac.jp/~okajima/saikoku/kaisei/

「輿地誌略」

輿地誌略は4編11巻12冊(巻11だけが上下2冊)から成っています。

第一編

巻一 序 天文部 地理部 邦制部 亜細亜洲上(総論・日本)

巻二 亜細亜洲中 中国・シベリア。東南アジア・南アジア

巻三 亜細亜洲下 ペルシア・トルキスタン・トルコ(小アジア)・アラビア

第二編

巻四 欧羅巴洲之部一 ヨーロッパ総論・イギリス

巻五 欧羅巴洲之部二 フランス・オランダ・ベルギー・スペイン・ポルトガル

巻六 欧羅巴洲之部三 ドイツ総論・プロシア・オーストリア・デンマーク・スウェーデン及びノルウェー

巻七 欧羅巴洲之部四 ロシア・スイス・イタリア・ギリシア・トルコ・ルーマニア

第三編

巻八 亜非利加洲(上) アフリカ総論・エジプト・バルバリー総説・西北岸諸島

巷九 亜非利加洲(下) セネガンビア・スーダン・ギニア総説・ホッテントット.ケープコロニー・ケープ北部・東岸諸部総説・大湖地方・マダガスカル

第四編

巻十 亜米利加洲(上) アメリカ総論・北アメリカ

巻十一 (上) 亜米利加洲(中)中アメリカ・西インド諸島・南アメリカ総論

巻十一 (下) 亜米利加洲(下)南アメリカ

巻一十二 阿西阿尼亜洲・南極洲

ほぼ全世界を網羅しています。しかも第一編巻一で「天文部 地理部 邦制部」という世界地理を学ぶ上で基本知識に触れています。編集者が内田正雄という人物です。天賦の才能があったからだと思いますが、きっかけは幕末にヨーロッパ(オランダ・フランス)留学でした。

ここには多くの図版が使われています。描いたのが川上寛(川上冬崖)明治洋画壇の重鎮で、画塾を開き西洋画の普及に

努めた一方、陸軍参謀本部地図課の職員として、フランス式近代地図として名高い『二万分の一迅速測図』の作成に画学の面から指導的役割を果たした人です。彼に関しては、明治期の欧米諸国特に英仏独のモジュール競争に巻き込まれた<謎の死>が残されています。

(内田正雄)

Wikipedia「内田 正雄(うちだ まさお、1839年1月5日(天保9年11月20日)〜1876年(明治9年)2月1日)は江戸時代末期から明治時代初期にかけての日本の洋学者。旧幕臣。通称・恒次郎。 昌平黌、長崎海軍伝習所で学び、文久2年(1862年)にオランダ留学。明治維新後、大学南校で教える。官版世界地理書『輿地誌略』を刊行した。」とあります。

昌平黌、長崎海軍伝習所で学び、文久2年(1862年)にオランダ留学。明治維新後、大学南校で教える。官版世界地理書『輿地誌略』を刊行した。」とあります。

内田 正雄は小さい頃から優秀で、オランダ語と数学を身につけます。軍艦操練所教授方となり、幕府がオランダに発注した軍艦「開陽丸」を受け取るために15人の<留学生>を率いてオランダに向かいます。

この時のメンバーには榎本武揚・赤松則良・澤太郎左衛門・西周・津田真道らがいました。

内田 正雄はこのオランダ渡航時に厖大な資料を入手し自らスケッチも多く残したことがこの「輿地誌略」のベースになっていきます。

先人の資料収集力、咸臨丸の福沢諭吉といい、内田正雄(恒次郎)といい、明治初期の「米欧 回覧実記」をまとめ上げた久米邦武など、驚くべき俯瞰力!です。比べちゃいけないが、近年の代議士の研修旅行とは大違い。(比べる方が失礼か)

(後編へ)

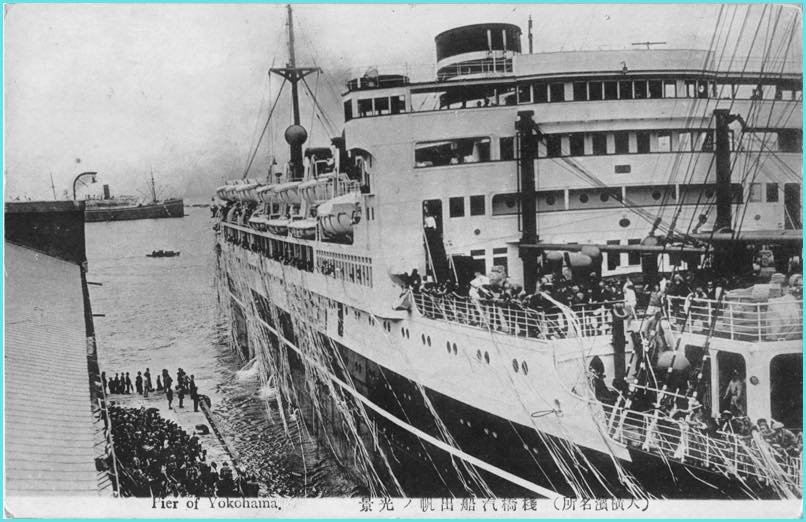

【横浜の風景】ラ・マルセイエーズ

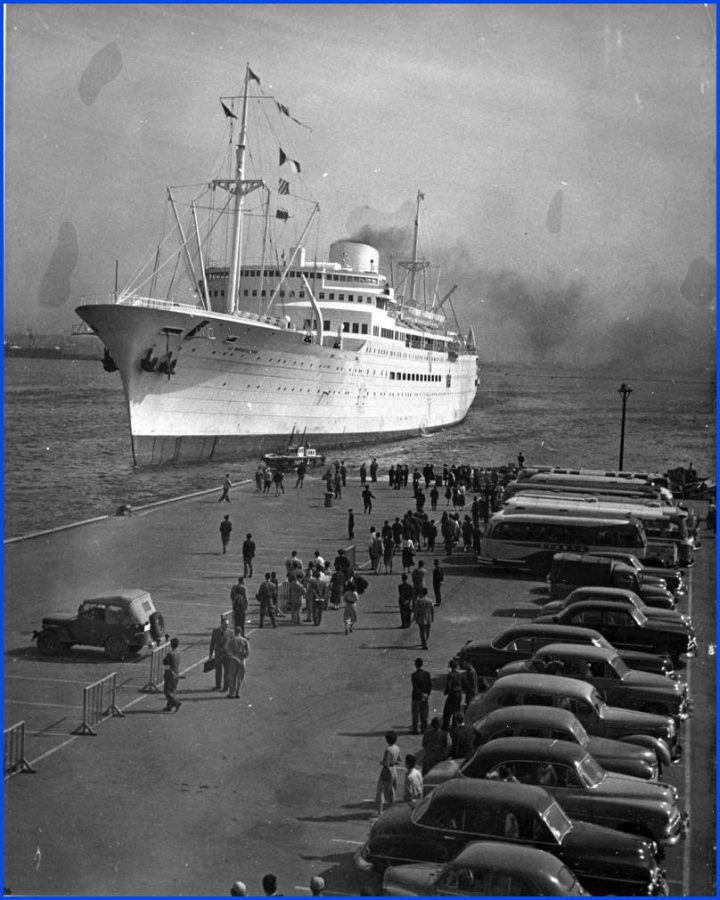

ここに一枚の写真がある。 日本に駐留していた米軍軍人の家族がオークションに出したスクラップに混じっていた。200枚位の中身はほとんど個人的写真で、かなり安価だったがはっきり言って史料としては<失敗>だったがこの一枚は興味深い。

日本に駐留していた米軍軍人の家族がオークションに出したスクラップに混じっていた。200枚位の中身はほとんど個人的写真で、かなり安価だったがはっきり言って史料としては<失敗>だったがこの一枚は興味深い。

この写真は横浜港の埠頭に着岸する寸前のラ・マルセイエーズ号と思われる。

撮影時期は不明だが、調べ始めると様々な物語が芋づるのように登場してきた。一枚の写真から探し出せたラ・マルセイエーズ号横浜着岸物語を紹介しよう。

いつ頃か?

ラ・マルセイエーズ号の就航期間は限られていたので ある程度絞り込むことができた。

大型客船「La Marseillaise」号

戦後フランス(マルセイユ)と日本(アジア)を繋ぐ極東航路に就航したのが大型客船「La Marseillaise」号。

1949年に建造され、17,408総トンの真っ白なフォルムが当時の横浜市民を魅了したらしい。就航期間がわかる一次資料がなく傍系資料をつなぎ合わせてみると

ラ・マルセイエーズ号の極東航路就航期間は建造年の1949年(昭和24年)から1953年(昭和28年)5月16日横浜に最後の入港をしていることがわかった。

この時期はちょうど朝鮮戦争(1950年6月25日〜1953年7月27日)と重なる。

まず「La Marseillaise」号の生涯に触れておこう。

第二次世界大戦直前に計画されたが、ドイツのフランス侵攻によって中止、戦後建造が開始され1949年に完成、「La Marseillaise」号となる。

1957年に「アロサ・スカイArosa Sky」、

1958年に「ビアンカC. Bianca C.」と改名。

1961年カリブ海クルーズ中に火災が発生して全壊し廃船となる。

「La Marseillaise」号として極東航路に就航していた約4年間、

この船をめぐる最大の物語は日仏交流の一環として実施された第一回フランス政府給費留学生の派遣だろう。

冒頭にも記したように、米ソ冷戦のアジアにおける衝突が起きる中、日本国内の米軍基地がフル稼働していた。日本が朝鮮半島の最前線への<補給廠>として機能していた時代である。

この間、欧州が欧州戦線の復興に手間取っていたが、アジアへの視線を忘れていたわけでは無かった。とりわけフランスはアジアの文化拠点として日本を重視していた。

手元にある資料だけだが「La Marseillaise」号が横浜に寄港した足跡は、

※1949年(昭和24年)11月28日

リヨン生糸協会副会長 エドワード=ピフ「ラ・マルセイエーズ」で来日

※1950年6月3日

タイ国王夫妻「ラ・マルセイエーズ」で来日

※※1950年6月4日 午後10時 ラ・マルセイエーズ号横浜発

第1回目のフランス政府給費留学生が乗船する。

※1951年(昭和26年)8月15日

朝八時横浜入港のフランス船ラ・マルセイエーズ号で芸術院会員川島理一郎は約六カ月間パリ画壇を視察して帰朝した。

※1952年1月19日

カンボジア国王ノルドン=シハヌク日本観光のため「ラ・マルセイエーズ」で来日

※1952年(昭和27年)4月6日

朝鮮戦争で戦死したフランス兵21体の送還式「ラ・マルセイエーズ」で執行。リッジウェイ大将参列

昭和20年代の日本は<洋行>がかなり困難な時代だった。

来日する外国人は多かったが、出国する日本人はかなり限られていた。

このような状況の中で、

復活したフランス政府給費留学生制度の戦後第一回に選ばれた人達が

1950年6月4日午後10時に横浜港を出港したラ・マルセイエーズ号に乗船しフランスに向かった。

そもそもフランス政府給費留学生制度は戦前の1932年から1940年まで行われていたが戦争で休止、戦後日仏関係者の努力で第一回のフランス政府給費留学生制度が復活した。

第一回のメンバーに選ばれた多くが教授・助教授クラスの人々だった。

吉川逸治(美術史)

森有正(哲学)

吉阪隆正(建築)

田中希代子(ピアニスト)

今井俊満(画家)

ここに選ばれた彼らとは別に1948年に来日し布教活動を始めていたイエズス会 アレクシオ・ウッサン神父により、将来を嘱望される青年数名をフランスのカソリック大学に留学させることが計画され、三雲夏生(慶大卒)、三雲昂(東大卒)、鎌田正夫(東大卒)そして若き遠藤周作(慶大卒)らが選ばれた。

遠藤周作は自著「仏蘭西にいく船に乗って」の中でこの時の様子を書いている。

「ラ・マルセイエーズ号とは当時 ヨーロッパと横浜とを往復する唯一の外国船で、日本郵船も大阪商船も戦争のためにこっぴどくやられていたから,これ以外に乗る船はなかったのだ。」

「船賃が一番安い二等のCクラスで十六万円もするという。十六万という大金」だったことに驚いている様子が描かれている。

フランス側で彼らを迎え入れたのがジョルジュ・ネラン( Georges Neyrand)神父で、個人的に奨学金を提供して彼らを支えその後も彼らとの親交が続いたという。

最後に、政府給費留学生の一人だった哲学者 森有正の面白いエピソードを紹介しておきたい。

彼は戦後第一回のフランス政府給費留学生制度に選ばれた代表として紹介されることが多いが、実は出港時間までに横浜港に到着することができず、急遽東海道線を使って神戸に向かいなんとか乗船することができた。

当時戦後初の特急として1949年(昭和24年)9月に復活した特急「へいわ」が東京―大阪間9時間だったので、十分神戸の出港時間には間に合うが実際どの電車に乗ったのか?調べていないが興味がある。

「La Marseillaise」号に乗り遅れてしまった森有正は、留学の話が舞い込んだ時、渡仏には消極的だったと言われている。政府給費留学生制度を受けるべきか迷った際に相談したのが戦前に給費留学生制度で渡仏経験のあった仏文学者の渡辺一夫だった。この時、師である渡辺一夫は森に「マルセイユに家が並んでいるのを見るだけで良いから行ってらっしゃい」と勧めたという。東大の助教授の職にあり、大学の政治状況が混迷する中<学生委員>でもあった彼にとって、フランスへの旅は大きな転機となる。森有正は一時帰国こそあったが、1978年にパリで客死するまで26年間をフランスで過ごすことになった。

※ではこの写真はいつ頃か?結論は出ていないが 他の写真が1953年ごろに集中していることから、この頃のものであろうと推測している。「La Marseillaise」号というヒントからまたひとつ歴史の1ページが見えてきた。

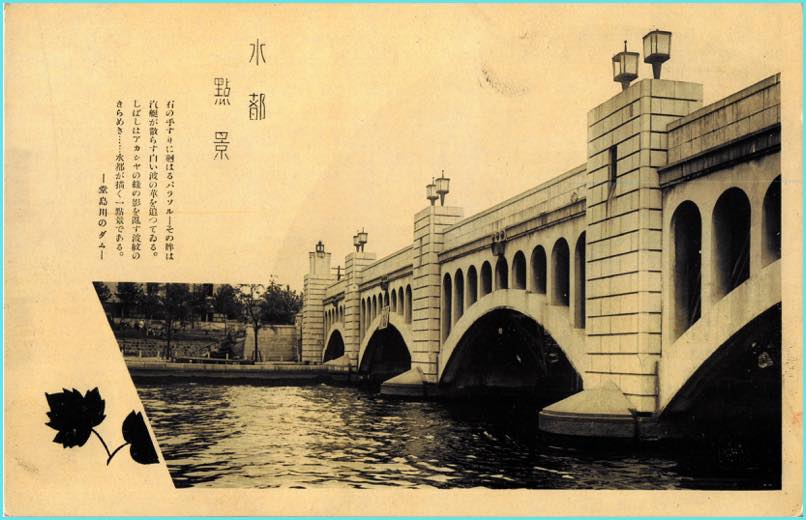

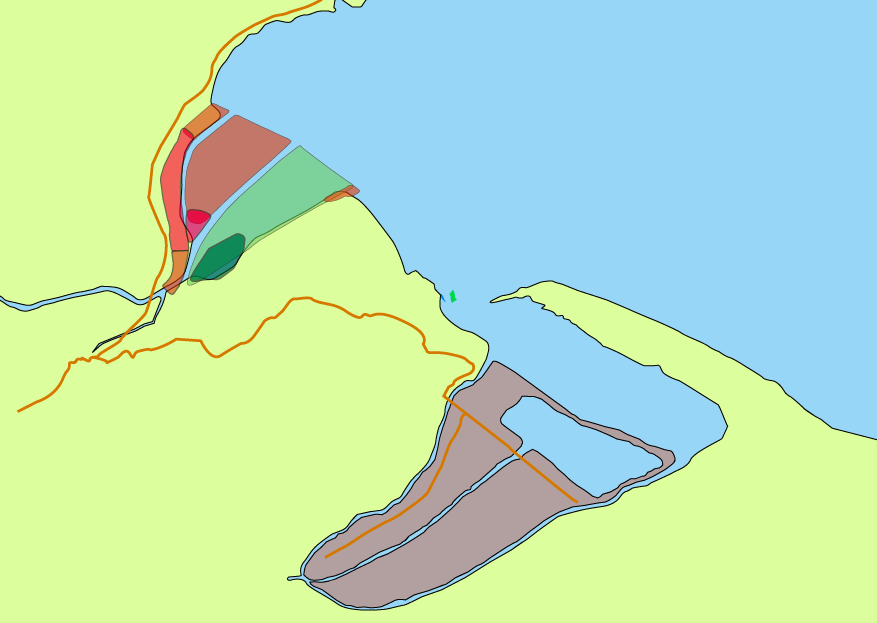

【横浜の視点】ダブルリバー

横浜の街は、大岡川河口域に誕生し、帷子川河口域とのコラボで港都を形成した。全国の大都市でこれほど明確にダブルリバーが街を包み込むように発展した例を見ない。

江戸時代から風光明媚な洲干弁天に詣でたこの街は富士山の噴火により降灰したダブルリバーが次第に浅くなり、大岡川河口域では吉田勘兵衛が新田開発のために干拓を行うことで基盤が出来上がる。

横浜は集落の数こそ少なかったが<寒村>では無かった。静かな村で弁天と姥ヶ岩と言った景勝地だった。昭和の市域拡大まで<横浜>はこの二つの川と河口域を中心に発展したのだ。現在の市域となったのが1936年(昭和十六年)、今年でちょうど80年を迎えた。

横浜ダブルリバーについて考えてみたい。

(大災害)

前々から感じていたが、この街がダブルリバーの都市であることを再認識した。 帷子川下流域は支流の今井川が合流後すぐに分岐する。

帷子川下流域は支流の今井川が合流後すぐに分岐する。

元々はこのあたりが河口域だった。

大岡川下流域は蒔田公園あたりで中村川と本流に分岐する。

元々はこのあたりが河口域だった。

1707年(宝永四年)今から約三百年前、富士山が噴火する。宝永火口から噴出した火山礫や火山灰などの噴出物は、偏西風にのって静岡県北東部から神奈川県北西部、東京都、さらに100km以上離れた房総半島にまで降り注いだ。

この大噴火で、神奈川・東京の河川にも降灰が流れ込むことでその後も引き続き様々な影響が出た。河川流域で盛んに行われるようになった稲作は直接・間接的に影響を受けた。

江戸中期、治水技術の向上と普及が日本の<財源>である稲作を変え、棚田から平田へと水田が飛躍的に広がり始めた頃の大災害だった。当時、江戸近郊は川や近海の船による物流も盛んになり豊かな江戸幕府の基礎経済を支えていた。

そんな中での富士山噴火は

田畑への直接的な被害はもちろん、川へ流れ込んだ火山灰が氾濫や河口域の急激な吃水変化をもたらす。

結果、河口域の急激な変化が起き、大岡川の吉田新田、帷子川の宝暦・安永・弘化新田等の新田開発が相次いで始まる。

(河口域の変化)

横浜誕生の背景には、噴火による河口域の急変があった。そして

大岡川河口域の絶妙な<横浜岬>と吉田新田。 帷子川河口域の絶妙な<浅瀬>と横浜道が可能だったからこそ港都横浜であり続けた。

帷子川河口域の絶妙な<浅瀬>と横浜道が可能だったからこそ港都横浜であり続けた。

港都横浜はダブルリバーによって形成されたと言っても過言ではない。

都市計画として“ダブルリバーシティ”を構想した人物がいる。

震災後、横浜の復興計画を立案した牧彦七だ。

彼はこのダブルリバーの真ん中に横浜市の中心を置くことを考えた。

「牧案」の特徴は、横浜港を内包する関内と鉄道・国道の要となる現在の<横浜駅>エリアの中間に当たる丘の上に中央公園を造り、囲むように官公庁と会社銀行が並ぶ<新都心>を創り、そこから各地区を幅員50~60mの「逍遙道路」で結ぶというものだった。まさに横浜の都市構造を的確に判断したからではないだろうか。残念ながら彼の夢は実現しなかった。 もし実現していたら、横浜はダブルリバーに運河が張り巡らされた世界一の運河都市となってかもしれない。

もし実現していたら、横浜はダブルリバーに運河が張り巡らされた世界一の運河都市となってかもしれない。

牧彦七に関しては下記ブログに少し触れている。

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=58