ホーム » 【時代区分】 (ページ 4)

「【時代区分】」カテゴリーアーカイブ

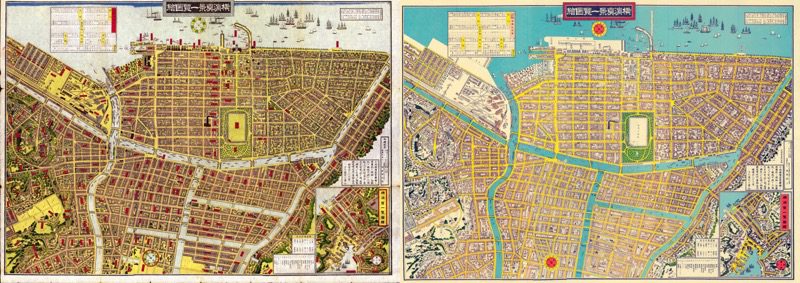

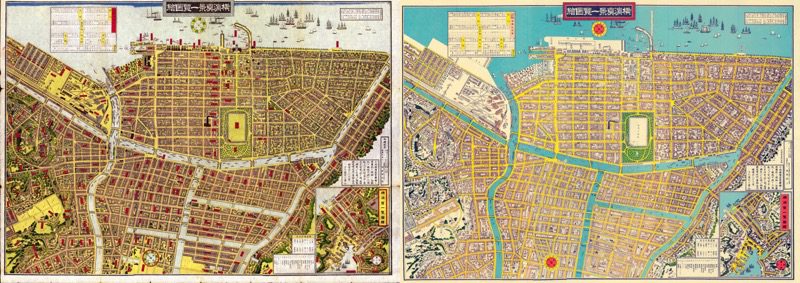

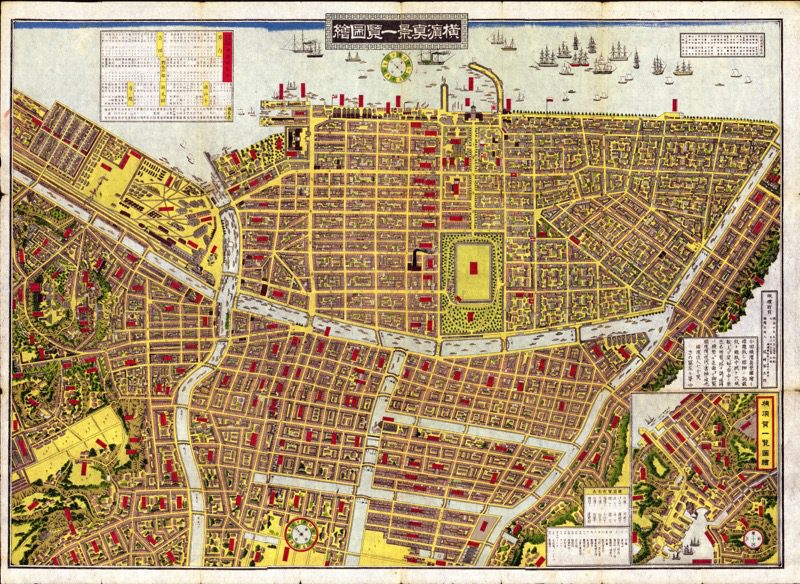

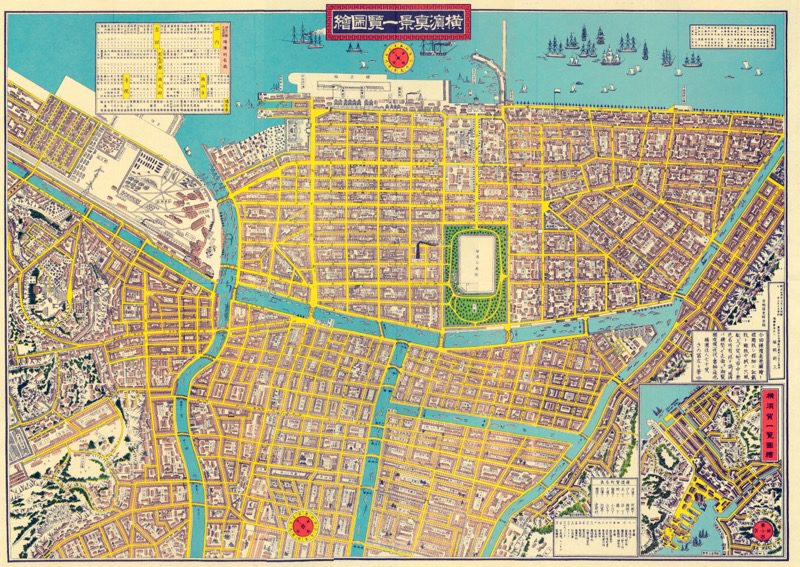

第988話【横浜真景一覧図絵比較】 その2

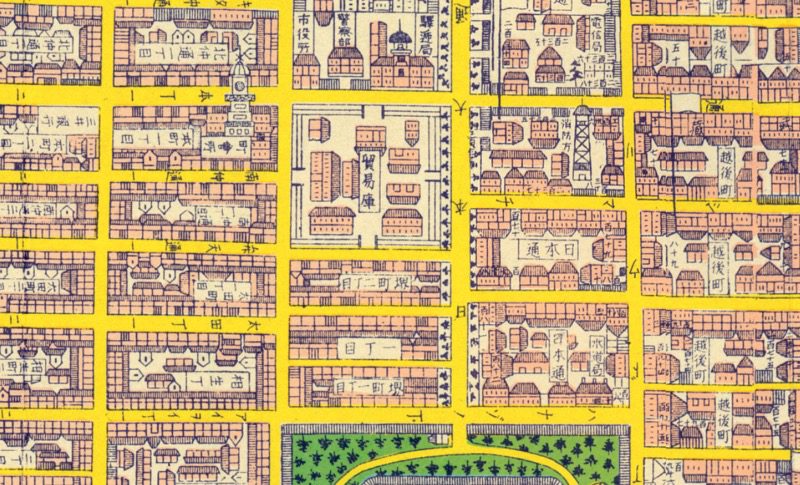

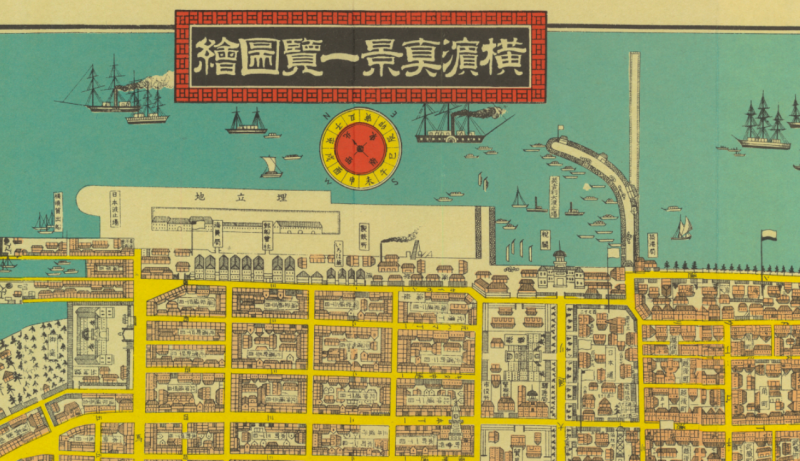

今回は建築物です。

明治25年版と35年版からトピックスを幾つか探し出しました。

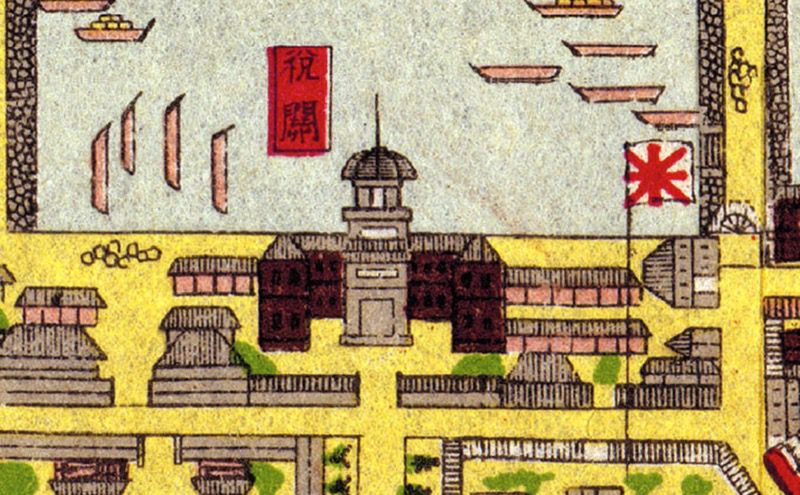

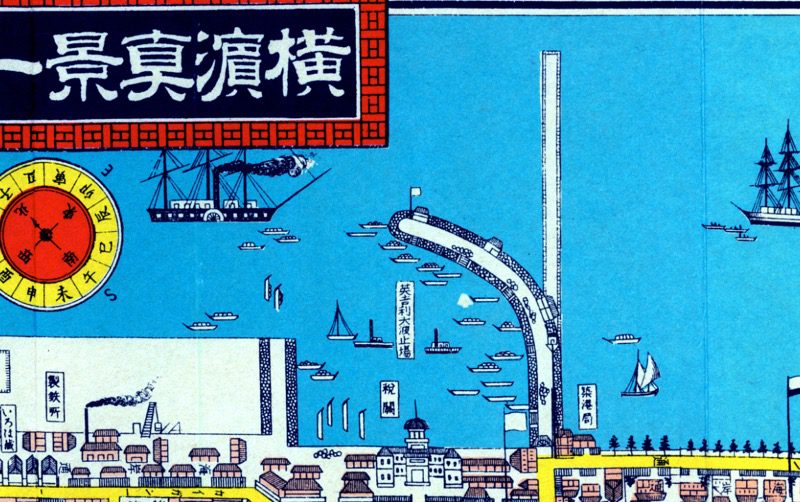

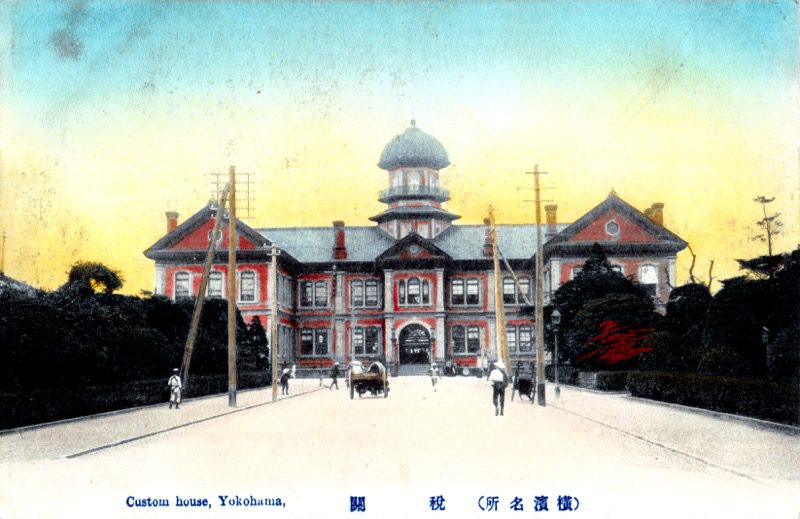

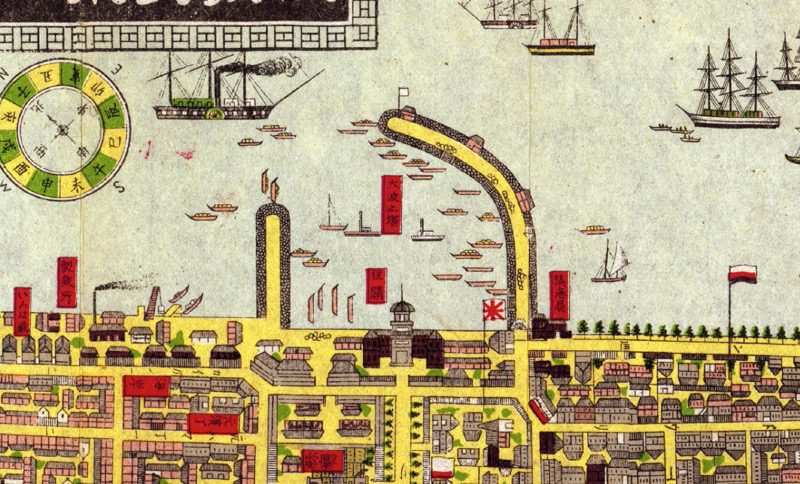

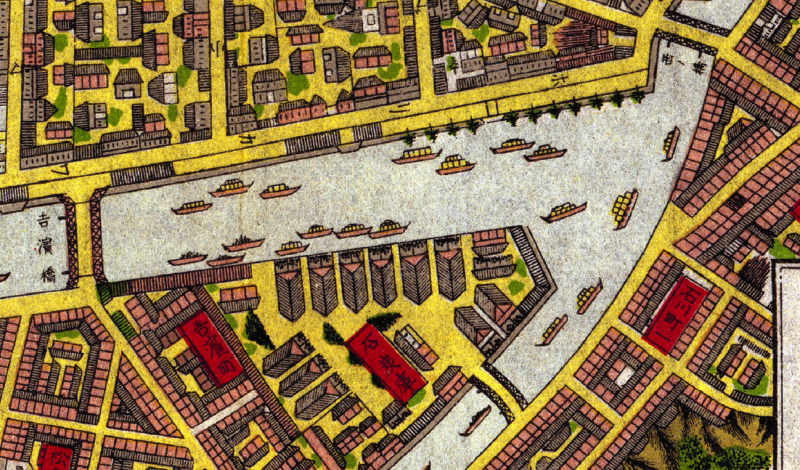

この絵図の海岸中心部には桟橋(象の鼻)とそこに明治期の日本を支えた貿易を司る”税関”が鎮座しています。これが二代目横浜税関庁舎です。

当時の最先端建築物の代表格で

1885年(明治18年)11月に竣工、日本大通り正面に建ち、国家を支える威厳を表していました。

新しい”税関”建設が計画され1934年(昭和9年)隣接地に「3代目横浜税関庁舎」が完成し現在に至っています。

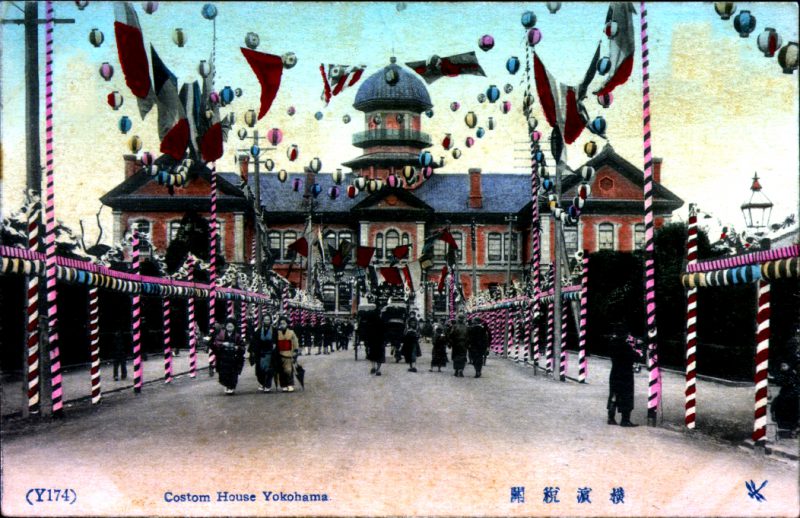

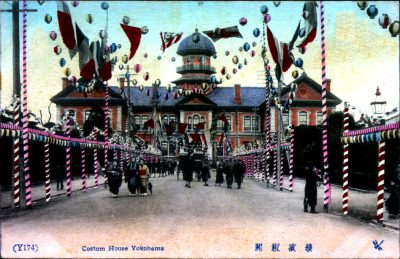

<絵図>で描かれた税関庁舎は当時の横浜絵葉書の素材にも多く選ばれています。

絵葉書を参考に絵図を確認すると、中央に六角形の塔をもつ左右対称の煉瓦造り2階建て庁舎であることが判ります。

エピソード

税関は絵葉書で、良く観察すると左右対称ですが若干違いがあることが判ります。

おわかりですか?

左右の揃った切妻屋根に煙突が出ていますが、屋根の煙突本数が異なっています。

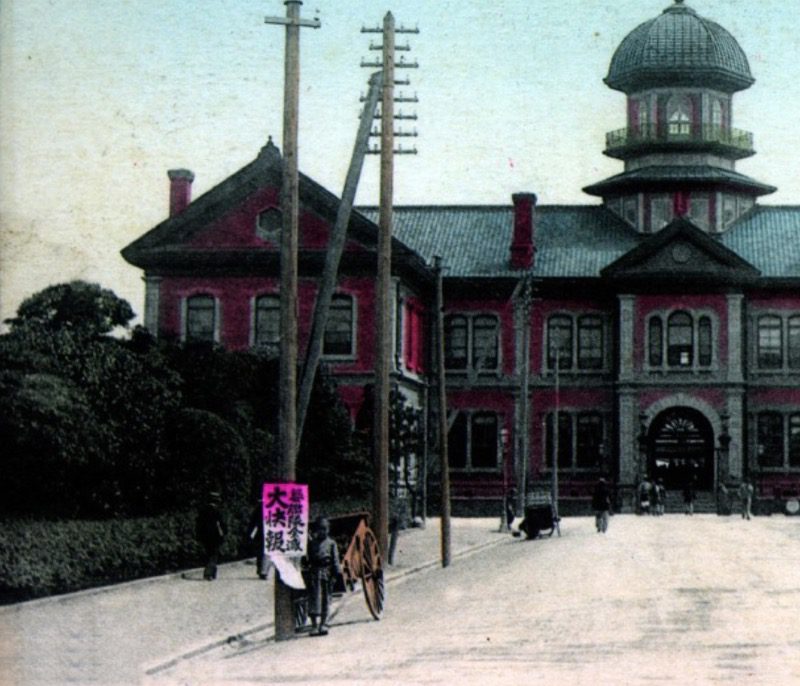

最初に出会った横浜税関絵葉書

<左右が逆>つまり<逆版>になっていることが判りました。

大正期まで電柱は、道路を挟んで電信用と電力用が別々でした。それぞれ電信柱(でんしんばしら)・電力柱(でんりょくちゅう)と呼びます。

二種類の絵葉書、電柱の位置が逆、

左右対称の建造物ですので、当時の原版はガラス乾板でしたので<逆版>がたまにあります。

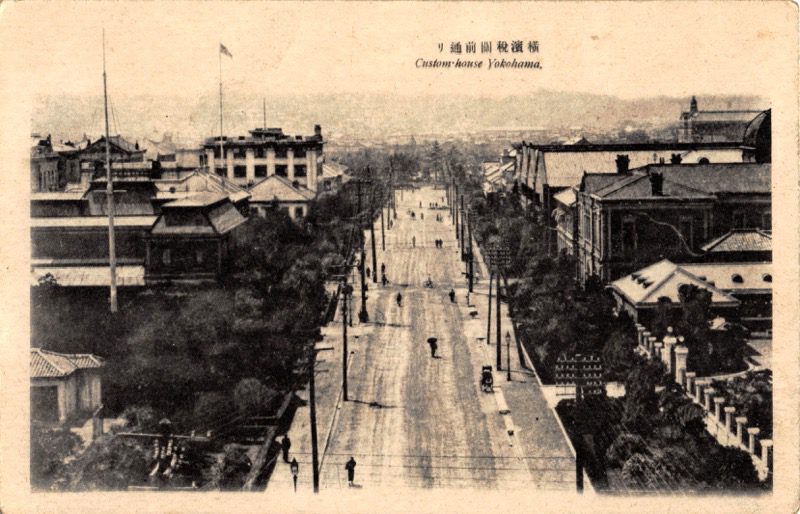

問題は 二版の風景、どちらが正版かということです。

文献写真等から判断すれば簡単!でも資料そのものが逆版であるという可能性も隠しきれません。この風景の左右を証明できる確証がないか? [逆版証明]

横浜税関風景写真、どちらが逆版なのか。

2つの左証が見つかりました。

・税関から横浜公園に続く”日本大通り”風景→電柱分類

・税関前のポスター→文字で判る

※少々絵図からは逸れました。 [仏蘭西波止場]

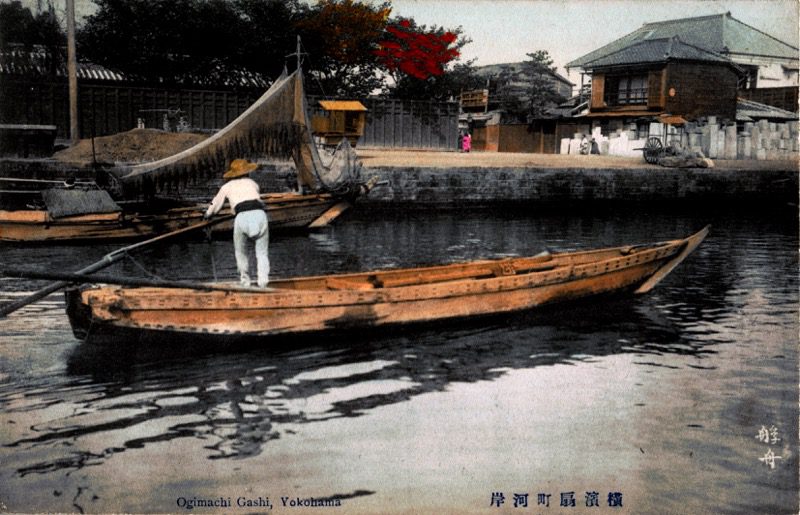

現在の大桟橋に対し元町堀川寄りに小さな桟橋がありました。一般的には「仏蘭西波止場」と呼ばれました。

幕末明治期の<桟橋>名称も若干混乱の種です。

25年版では「西波止場」とあります。

35年版では「仏露西波止場」と表記、この仏露西 他でも見かけることがあります。

でも

“西波止場”は仏蘭西の西

“仏露西”は仏蘭西の誤植だと思います。

深く追いかけません。追求は別の機会に。

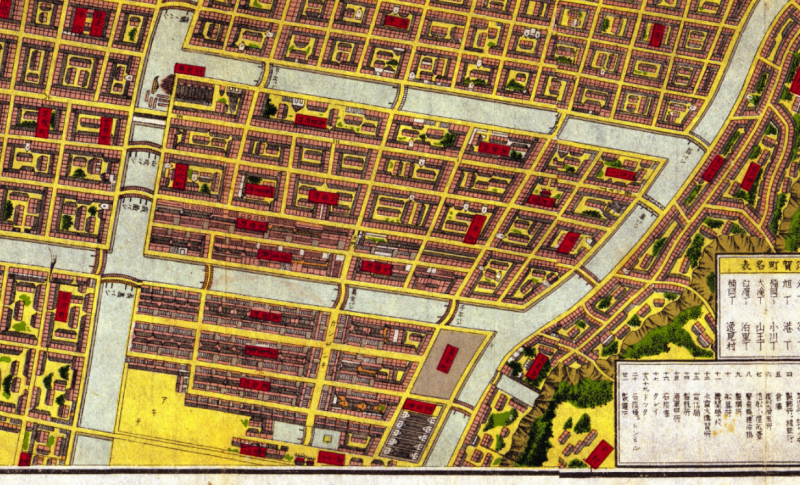

明治25年版と35年版にこそ時間経過が判る場所の一つを発見しました。尾上町通りにある指路教会です。

■指路教会は横浜居住地39番に設立され

1892年(明治25年)に現在の位置に移転しました。

明治25年版に描かれる時は、塗(ヌリ)で隠されていましたが

これが資料によると初代の教会で、関東大震災で倒壊し、その後再建されますが横浜大空襲で内部が消失し再度再建という歴史を刻んでいます。

この35年版に描かれている”指路教会”がどの程度正確なのか? 指路教会のHPに小さな写真が掲載されていました。

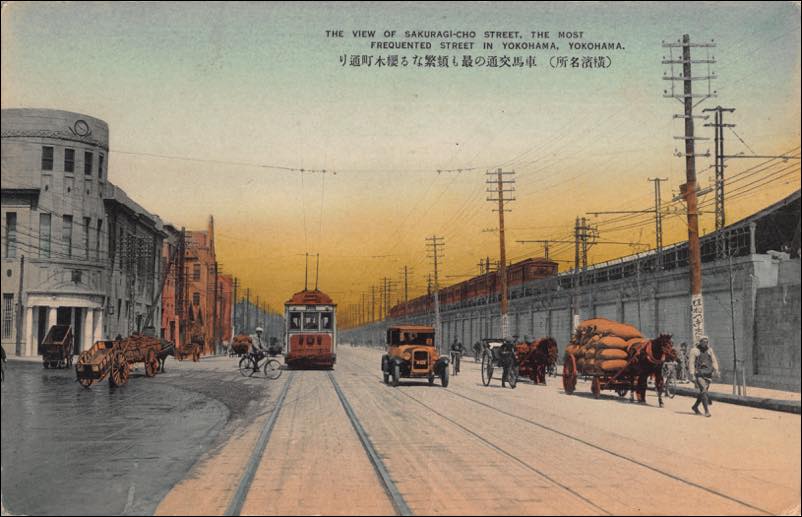

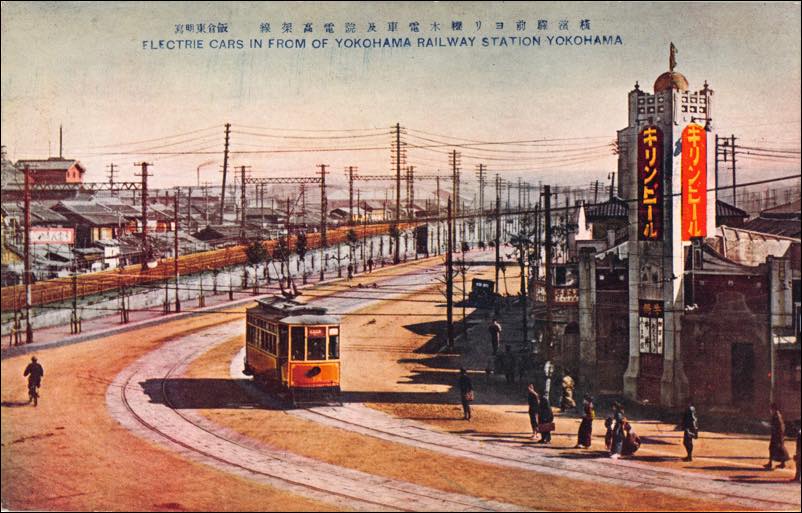

指路教会の写っている絵葉書を探してみました。尾上町通りの路面電車時代(横浜電気鉄道)の風景がありました。

横浜電気鉄道株式会社は

1904年(明治37年)から1921年( 大正10年)まで運行しその後、横浜市電気局(市電)となりました。

明治35年版と絵葉書、若干向きと構造が異なりますが、

塔と教会が判ります。

この場所がヌリで消されているようにも思えます。

指路教会が建つ前の風景が書き込まれていましたが、その後教会建設が始まったために修正されたと解釈できないでしょうか。

絵図には平屋と二階建ての建造物中心に町並みが描かれています。

二階建建造物などは、当時の様子をある程度反映していたと思われます。

外国人居留地では二階建て構造が多く

日本人街では平屋が多いことが見えてきます。

さらに軽量的に観察すると色々なことが見えてくるのではないでしょうか。

→(宿題です)

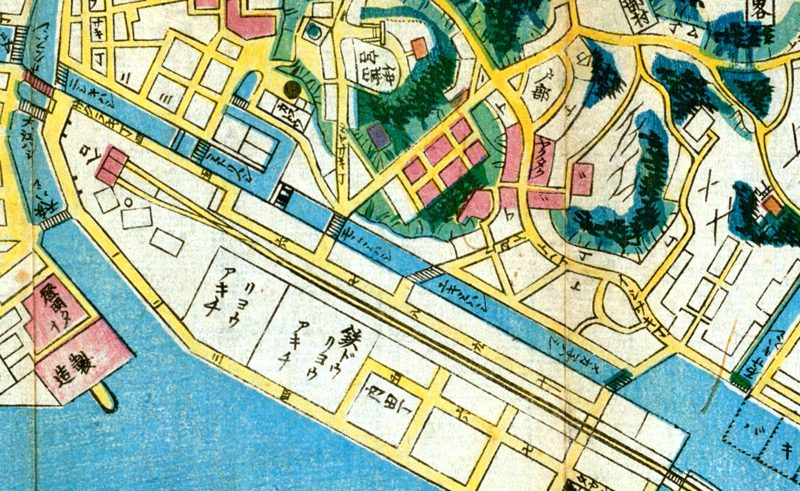

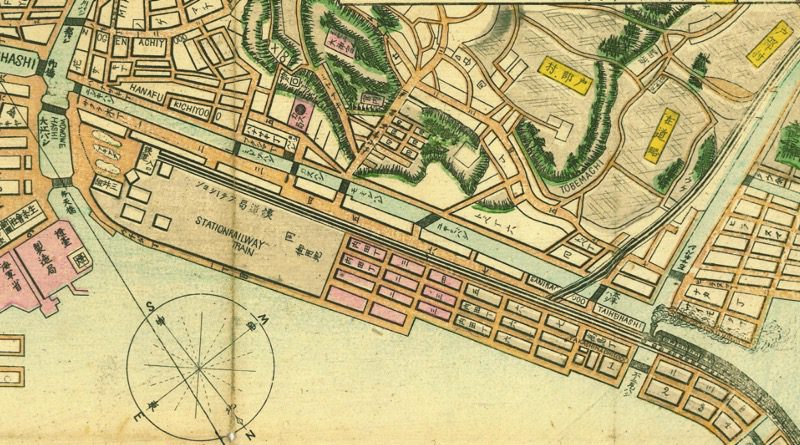

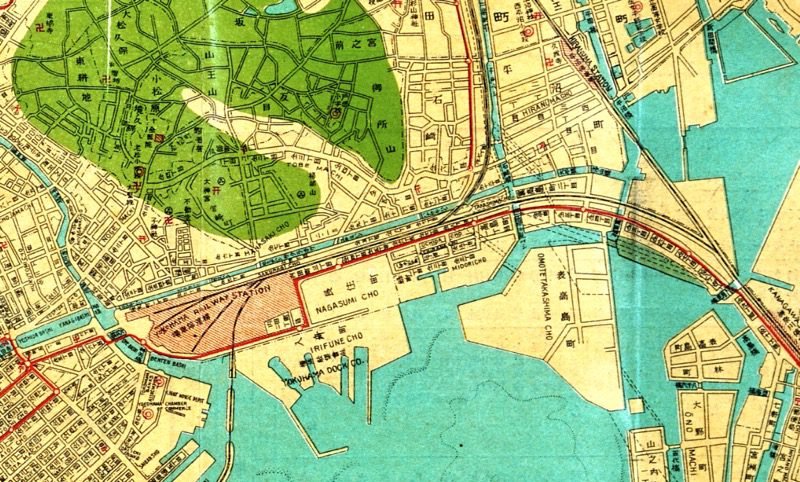

第987話【運河物語】桜川

【真景絵図】シリーズの合間に運河を入れます。

今回は桜川運河です。

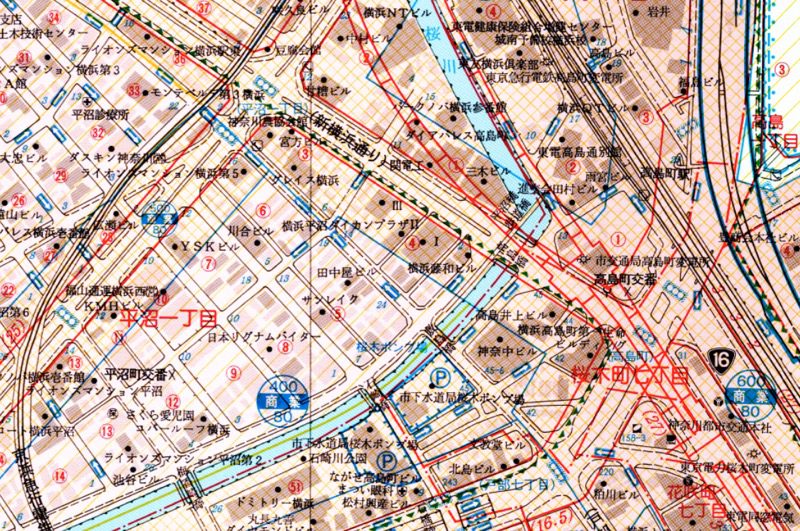

桜川は現在の横浜中心市街地を支えた運河群の一つで大岡川と帷子川を繋ぐ約2kmの運河でした。

1870年(明治3年)に誕生し翌1871年(明治4年)には「桜木川」と呼ばれましたがその後「桜川」となりました。この「桜川」、

河川史関係の資料では1954年(昭和29年)に消滅したことになっています。

開港資料館の<消滅した8つの運河>では桜川も消えた運河の一つとして紹介されています。

ただ”正確”には現在もしっかりと”桜川”は存在しています。(後述)

桜木川から桜川に名称変更された年代が特定できなかったのでここではすべて「桜川」と表現しておきます。

消えた部分の桜川は現在「新横浜通り」になり、地下には市営地下鉄が走っています。海側にはかつて造船所だった場所が「みなとみらいエリア」に変貌し、ここが運河であったことを全く感じることはありません。バス停や信号機、路地に一部名残を残すのみです。

桜川は、鉄道を敷設するために埋立工事を行った土地の”用水路”として誕生しました。

明治維新早々、横浜と新橋(汐留)の間に鉄道計画が持ち上がります。

品川から神奈川まではなんとか敷設できそうでしたが、問題は海や沼に敷設するという課題でした。

神奈川から開港場までは「帷子川」河口の入海・「野毛浦」の山が障害でした。

鉄道黎明期の歴史書では最大の難関だった帷子川河口域を埋め立てた高島嘉右衛門の功績が必ず採り上げられています。もう一人、現在の桜木町駅周辺の敷地を造成したのは内田清七という人物です。その名に因んで鉄道敷地の大半が「内田町」となっていました。しかし、彼の名は時間が流れるに従い消えつつあります。

残念なことです。

内田清七は、切り立った野毛浦沖を埋立てて広い鉄道用地を完成させます。この埋め立てた敷地と野毛の山からの排水路として運河を整備したのが「桜川」です。

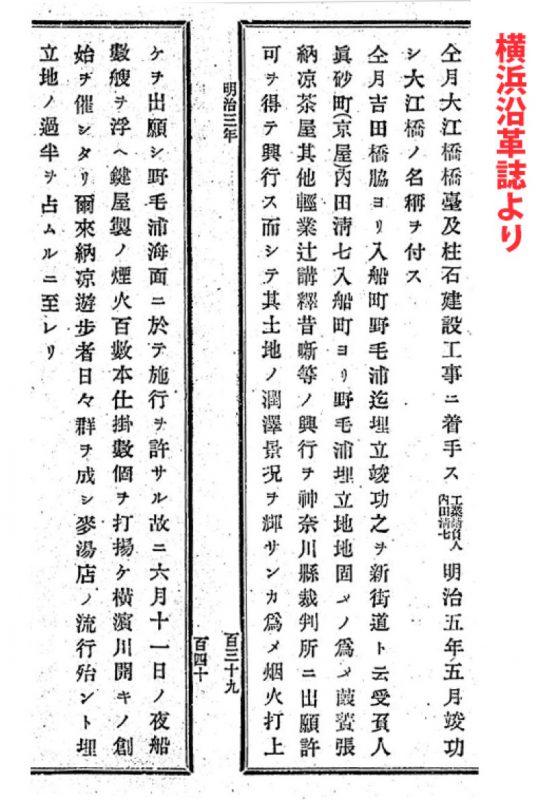

※『横濱沿革誌』

「明治三年(庚午)五月。吉田橋脇ヨリ入船町野毛浦迄埋立竣功、之ヲ新街道ト云。受負人真砂町(京屋)内田清七、入船町ヨリ野毛浦埋立地地固メノ為メ、葭簀張納涼茶屋、其他軽業・辻講釈、昔噺等ノ興行ヲ神奈川県裁判所二出願、許可ヲ得テ興行ス、而シテ其土地ノ潤沢景況ヲ輝サンガ為、烟火百数本、仕掛数個ヲ打揚ゲヲ出願シ、野毛浦海岸ニ於テ施行ヲ許サル、故二六月二十一日の夜、船数隻ヲ浮べ、鍵屋製ノ煙火百数本、仕掛数個ヲ打上ゲ、横浜川開キの創始ヲ催しシタリ、爾来、納涼遊歩者日々群ヲ成シ、麦湯店ノ流行殆ンド埋立地ノ過半ヲ占ムルニ至レリ」

この時に、”大江橋の橋台・柱石建設工事開始(内田清七請負)”も行い、大江橋竣工(明治5年)にも深く関わっています。

「京屋内田清七が請け負って埋め立てた所で、明治5年に内田町字1丁目から12丁目までを新設した。明治20年に内田町字3丁目から5丁目までの片側を長住町とし、内田町は字1丁目から8丁目までとなる。町名は埋立者の姓「内田」を採った。町は飛地状となっている。(中区)」

<余談>

この横浜沿革誌に書かれている内容は当時の土木事業を知る重要な鍵が隠されています。

“地固メノ為メ”にイベント(興行)を行い”土地ノ潤沢景況ヲ輝サンガ為”人よって土地を踏み固めるという手法を用いています。

地固メ手法は江戸期からさかんに行われ、戦前横浜川崎の海岸線埋立事業でも人を集めて踏み固めた記録が多く残っています。

[双十字路]

桜川には大きな特徴があります。

大岡川と帷子川を結ぶ運河で接続部が当初両方共”運河十字路”=双十字でした!

・大岡川十字水路

・石崎川十字水路

石崎川は大岡川支流の中村川のように、河口の無い川です。

(消えた石崎川河口)

冒頭に桜川は消滅していない!と紹介しました通り、桜川は現在も残されています。

桜川大岡川口には初代横浜駅(現桜木町駅)があり、

大岡川から桜川に架かっていた橋は

◇錦橋

◇緑橋

◇瓦斯橋

◇紅葉橋

◇雪見橋

◇花咲橋

このあたりから時代を経て変化します。

明治10年代は「大平橋」が架かっていて、石崎川に合流します。

その後、平沼新田造成が進み、

横浜駅が高島町に移設されることで[石崎川]の架橋状況が変わりました。

また地図で推理する限りですが、

桜川が「二代目横浜駅」を避けるために流れを変え、より石崎川上流側に合流地点が移ります。

大平橋→戸部橋・櫻橋→石崎川に合流

石崎川に架かる橋

◇西平沼橋

◇梅香崎橋

◇石崎橋

<桜川合流>

◇高島橋

(富士見橋)埋立廃止

→<石崎川十字水路>が無くなります。

桜川の下流部が石崎川下流域になり

◇材木橋

(不明)浅山橋か?

<帷子川合流>

◇万里橋

◇築地橋

今回はこのくらいにしておきましょう。

桜川関連マイブログ

第873話 【絵葉書の風景】駅前劇場

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=9465

※ちょっとお宝話 第977話【横浜の道】国道16号線

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=12004

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=11695

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=9936

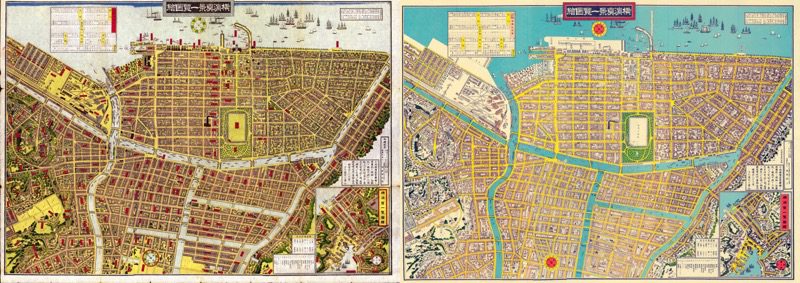

第986話【横浜真景一覧図絵比較】 その1

おさらい

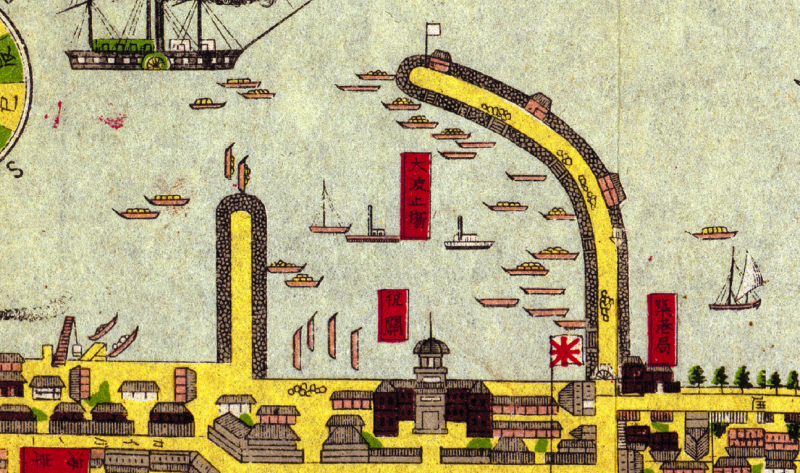

<一目見ての大変化>

海岸通り部分の埋立

大桟橋の完成

富士見川運河が消滅

前回の

第985話【横浜真景一覧図絵徹底研究】第六話で簡単に紹介しました。

1887年(明治20年)

野毛山に県営水道完成、野毛山貯水場から市街への常時給水開始。

※trivia 最初は神奈川県営水道だったんですね。日本最初の近代水道。

1889年(明治22年)

4月1日 横浜に市制(人口116,193人・面積5.40 km2)。

※現在の80分の1の広さでした。初代市長は増田知。

1890年(明治23年)

2月1日 横浜貿易新聞 創刊。

※神奈川新聞のルーツです。

横浜ー東京間で電話交換開始。

1890年(明治23年)

水道が市営になる。

1890年(明治23年)

横浜共同電灯会社が初めて電灯を点火する。

1891年(明治24年)

十全医院が市営になる。

1892年(明治25年)

ガス局が市営になる。

鉄桟橋工事着工。

※25年版発行

1894年(明治27年)

伊勢佐木・石川・山手の3消防組ができる。

横浜港鉄桟橋(現在の大さん橋)完成。

横浜蚕糸外四品取引所設立。

1895年(明治28年)

生糸検査所 設立

横浜商業会議所(横浜商法会議所の後身)が設立される。

1896年(明治29年)

第1期築港工事竣工

新吉田川開削、富士見川埋立工事竣工。

1899年(明治32年)

条約改正で居留地が撤廃。

1900年(明治33年)

1月22日新港埠頭工事着手。

1901年(明治34年)

第1次市域拡張(人口299,202人・面積24.80km2)。

久良岐郡戸太町、本牧村、中村、根岸村、橘樹郡神奈川町、保土ケ谷町の一部編入

1902年(明治35年)

3月15日 日本郵船会社横浜支店新築落成。

8月5日 横浜・横須賀間定期航路2往復から3往復に増便。

12月10日 大江橋架橋工事竣工。開橋式。

※35年版発行

・幻の石川町橋

第890話【横濱の風景】西之橋からみる風景

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=9927

・千秋橋の登場

第950話 【大岡川】千秋橋の謎

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=11440

ここでは長者町の土手が明治35年版では「千秋橋」となっています。

※25年版 日之出川には橋梁が3つ架かり「日ノ出橋」のみ名が表示

※35年版 日之出川から一つ橋が消え、位置も変わり「扇橋」となっています。

日之出川は、その後中村川との合流地点に「松影橋」架かります。

これは 真金遊郭の整備を含めた長者・寿・永楽・千年・三吉周辺の大きな区画整理の結果で道路が変わったためでしょうか。

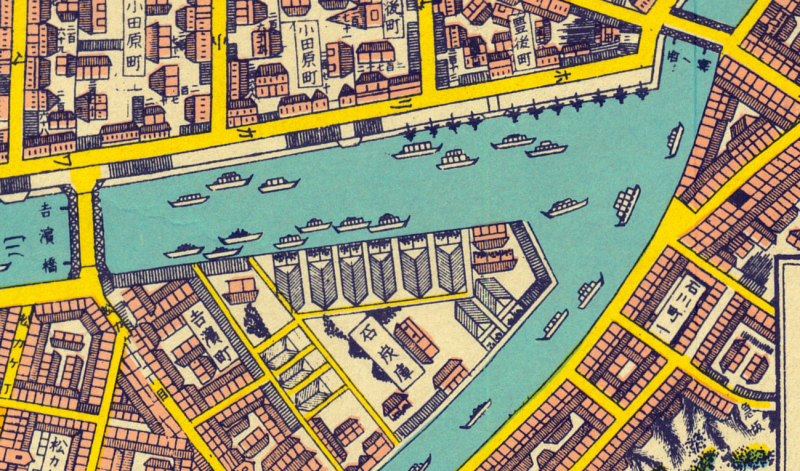

※25年版で描かれたパーツをコピペした感じですが、運河の賑わい・変化を感じます。

・大岡川の黄金橋

※25年版 小金橋

※35年版 黄金橋

25年版は書き間違いか、聞き間違いかもしれません。

第985話【横浜真景一覧図絵徹底研究】第六話

この「横浜真景一覧図絵」徹底研究シリーズは今回で第6回目となります。

「横浜真景一覧図絵」1892年(明治25年)版です。

第956話【横浜真景一覧図絵徹底研究】第一話

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=11569

今回はこの25年版を改定した10年後の明治35年版を元に2つの絵図を比較し町の変化を観ることにします。

25年版(1892年)から35年版(1902年)までの10年間は「横浜関内エリア」が大きく変化した時期にあたります。

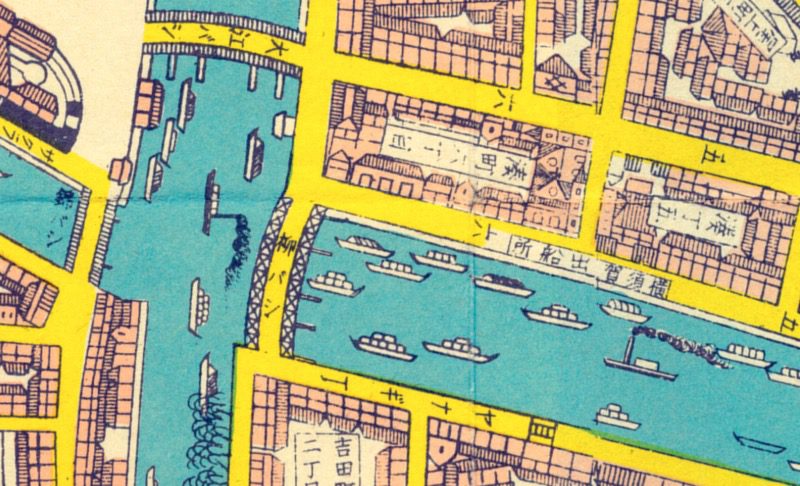

特に変化したのが、湾岸部と大岡川の運河群です。

大波止場(英吉利大波止場)まで

海岸通り沿いにある製鉄所・日本郵船の本社先が埋立てられています。また、開港後暫定的に作られた突堤<象の鼻>から桟橋が伸びています。

25年版が出版されるころに桟橋計画が持ち上がりました。暫定桟橋計画も進められますが間に合わず本格的な港湾施設が必要となり<横浜港全体の築港計画>が計画されました。

すでに活躍していたオランダの技師提案と英国人技師提案が競う形になり最終的に英国人パーマーに依頼します。

運河部を見ると、25年版(1892年)では富士見川(運河)が完成していますが、35年版(1902年)版は1896年(明治29年)に埋め立てられていたので図上からは消滅しています。

1872年(明治5年)〜1873年(明治6年)に日ノ出川が開削され、堀割川も完成しました。中村川・大岡川・吉田川に航路が開通し運河が水上交通として有効活用され始めた時期にあたります。

元来、関外を形成する吉田新田エリアは干拓によって開発された「田畑」でした。

農地から宅地へと変化する中で、関外エリアは市街化のために<下水問題>を含め多くの課題を解決していくインフラ整備が求められます。

ところが 排水状態が悪く、

1896年(明治29年)には埋め立てられ富士見川消滅。

上流から整備が進んでいた「新吉田川」が完成。

1897年(明治30年)に(新)吉田川のバイパス運河「新富士見川」が完成。

ほぼ 大岡川運河群が整備完了。戦後まで関内外を支えてきた運河群が誕生します。 (過去【横浜真景一覧図絵】ブログ

第956話【横浜真景一覧図絵徹底研究】第一話

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=11569

■都市鳥瞰図

第957話【横浜真景一覧図絵徹底研究】第二話

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=11580

■大岡川弁天橋付近

第958話【横浜真景一覧図絵徹底研究】第三話

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=11596

初代横浜駅前の様子

第959話【横浜真景一覧図絵徹底研究】第四話

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=11607

「運河」の町横浜

第960話【横浜真景一覧図絵徹底研究】第五話

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=11695

横浜真景一覧図絵に見る「橋梁」 ■25年版(1892年)・35年版(1902年)比較

35年版は25年版を基本にしています。作者の気になった部分のみ修正されています。船のカタチ、位置は全く変更されていないものも多くあります。

だからこそ 変更されている部分に着目してみる価値あり!

ということでザクっと比較てみました。

道路の修正は入念に行われているようです。

<一目見ての大変化>

海岸通り部分の埋立

大桟橋の完成

富士見川運河が消滅

ここまで今回紹介しました。

<部分変化>

幻の石川町橋

日ノ出川の橋梁

中村川・日ノ出川・吉田川に船影

千秋橋の登場

長者・寿・永楽・千年・三吉周辺の区画整理

真金遊郭の整備

長島・若葉・末吉周辺の区画変化

大岡川の黄金橋

戸太村周辺の傾斜地が宅地化

横須賀出船所

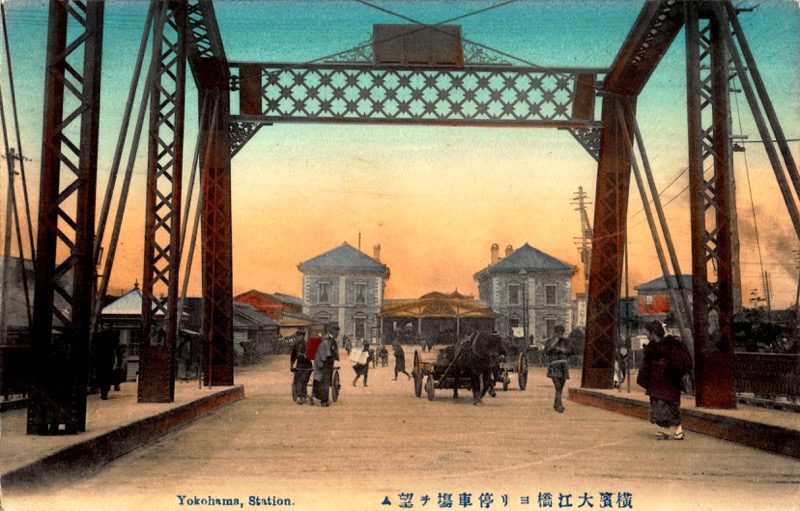

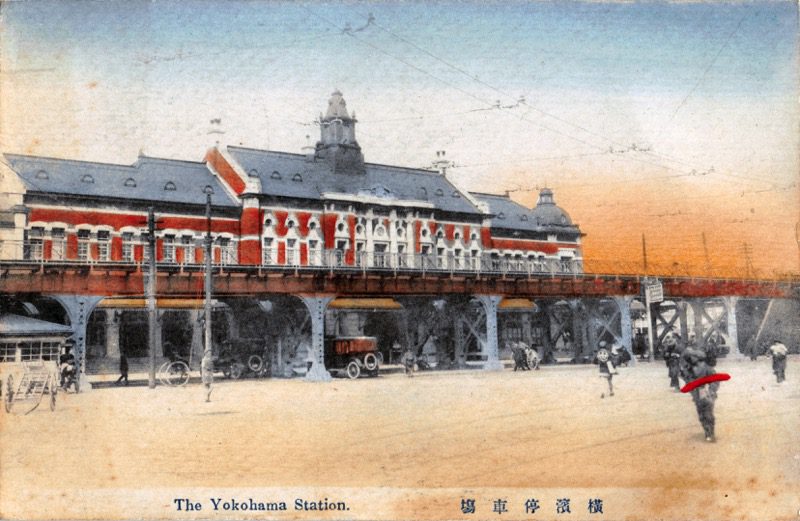

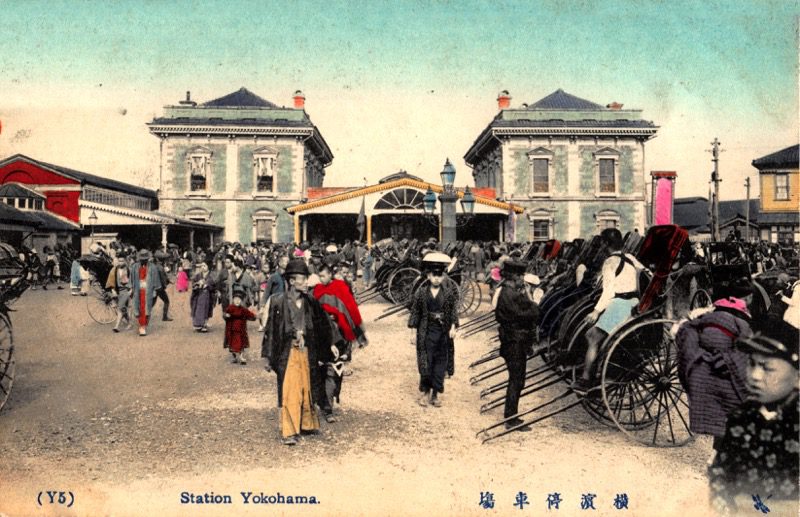

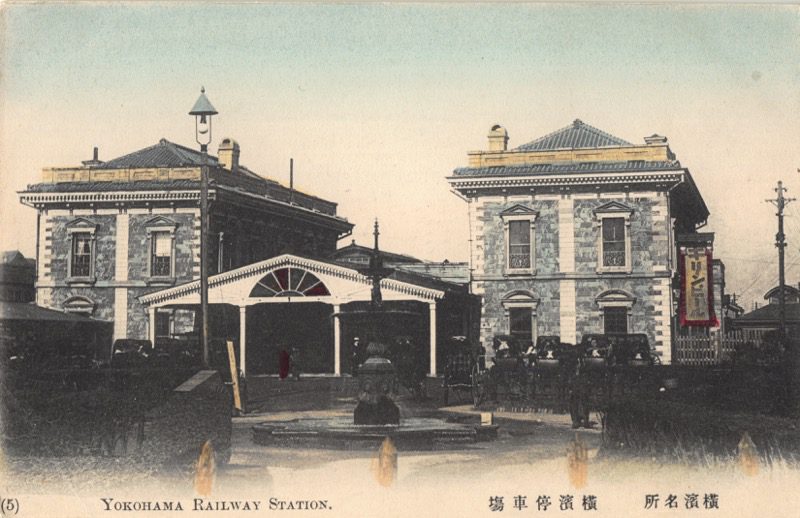

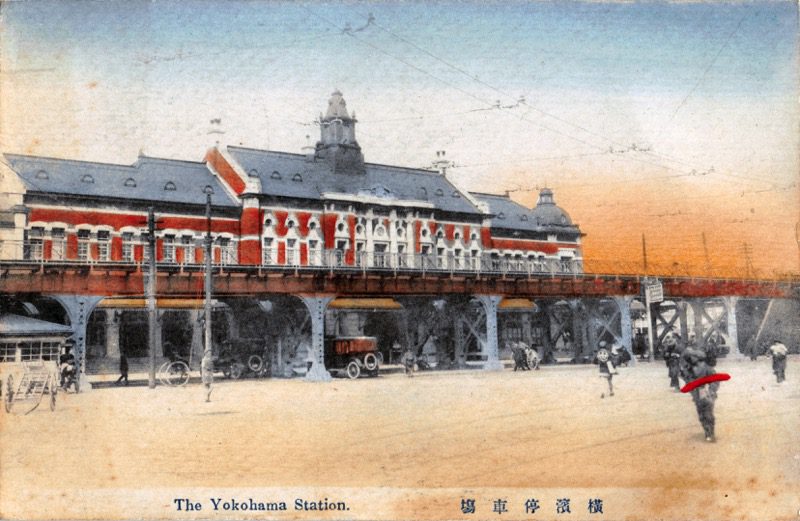

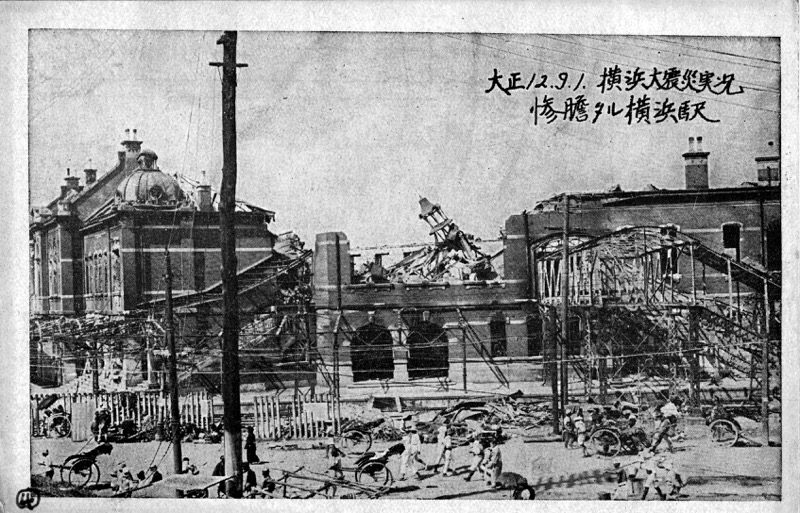

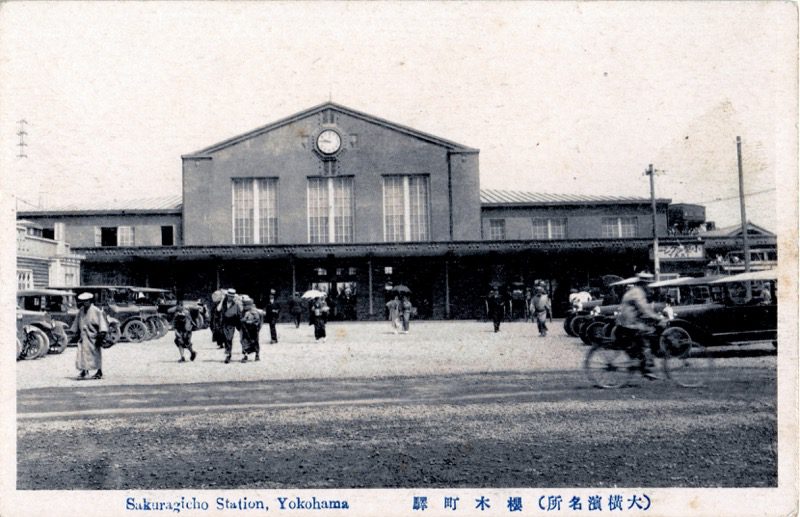

番外編【資料としての絵葉書】横浜駅

■三回引っ越した横浜駅

横浜基本情報の定番の一つが【さまよえる横浜駅】です。

ペリーが横浜の応接所に上陸し様々な当時の最先端テクノロジーを紹介しました。

中でも<機関車>の紹介は臨場した幕府関係者を驚かせました。

小さい線路を敷いて模型の機関車を走らせたそうです。

その後、明治に入り本格的に鉄道敷設の段階に入り、さしあたって利用頻度の高い横浜と東京を結ぶ区間の鉄道敷設が決まりました。単純に横浜と築地の居留地間を結ぶニーズが外国人に強かったこともあります。

大岡川の河口、野毛浦を埋め立てて駅用地を確保し駅舎を作りました。これが初代の横浜駅(現在の桜木町)です。

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=9341 その後横浜駅は二回(計三回)場所を移しました。

1872年(明治5年)初代横浜駅

初代横浜駅〜初代新橋駅が開通

第849話 横浜・新橋、横浜が先?

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=9006

2代目 1915年(大正4年)

二代目横浜駅

〔所在地〕 横浜市西区高島2-1

初代横浜駅は町名に因んで「桜木町」に変更し現在に至ります。

二代目横浜駅のある高島町と初代横浜駅だった桜木町の間の線路は<電車専用>の線路になり[根岸線]の原型となります。

1928年(昭和3年)に

3代目横浜駅が完成し現在に至ります。

三代目横浜駅が決まるには紆余曲折あったようです。

平沼橋駅を横浜駅とするプランもありました。既に神奈川駅(現在の京急神奈川駅付近)がありましたので、神奈川駅をどうするかも重要な課題でした。

最終的には現在の場所に決定し、東急東横線、京急本線、相鉄線の私鉄三社と国鉄<東海道・横須賀・根岸線(京浜東北線)が駅舎を共にする最も利用路線の多い駅になりました。

※少し離れた場所に私鉄ターミナルのある大阪梅田や新宿、渋谷等はありますが現在の相互乗り入れとなる前は横浜が唯一でした。

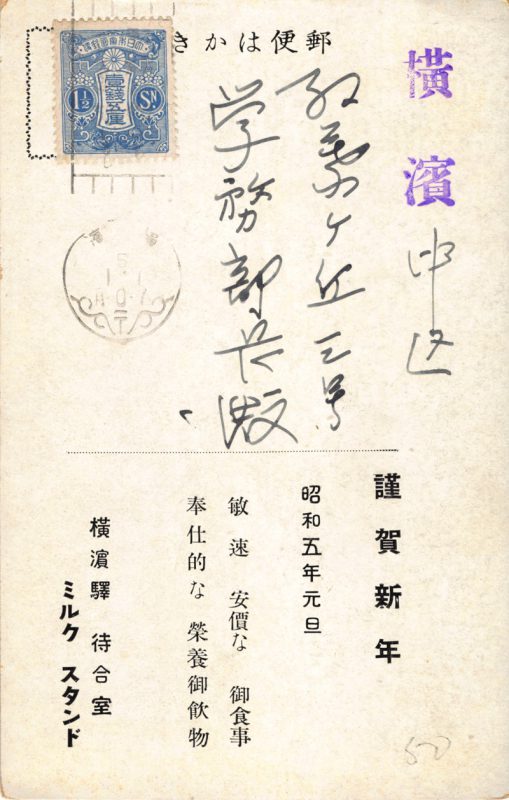

第984話【一枚の絵葉書から】珈琲牛乳

これは昭和5年の年賀ハガキです。

横浜市中区紅葉ケ丘三号

学務部長殿

とあります。

ここに記された宛名の「学務部長」は

神奈川県学務部長 九鬼三郎と推測しましたが、確証ありません。

戦前の学務部長は公立学校の事務方トップで、学校運営に関して県内の最高責任者として多くの管理監督を行っていたようです。

差出人が

横浜駅待合室 ミルクスタンドとなっています。

「迅速 安価な 御食事

奉仕的な 栄養御飲物」

昭和初期の横浜駅待合室となれば、現在より重要施設で 学校関係者が利用することも多かったのかもしれません。

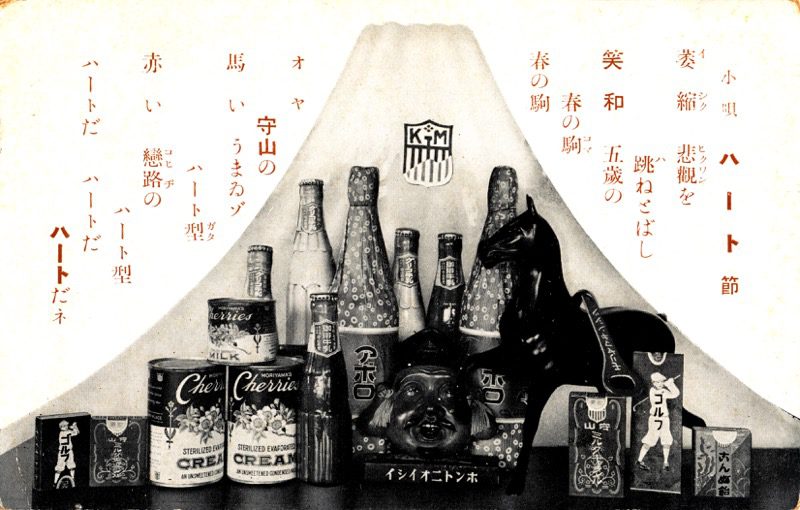

絵柄面から意外な情報がわかりましたので紹介しておきます。

小唄 ハート節

萎縮 悲観を跳ねとばし

笑和 五歳の

春の駒 春の駒

オヤ 守山の

馬い うまゐゾ

ハート型

赤い戀路の ハート型

ハートだ ハートだ ハートだネ

日本一を目指すために富士山の絵柄をバックに 乳製品・飴類が並んでいます。

コンブ飴・ゴルフ(チョコか?)・守山キャラメル・珈琲牛乳・グリコ牛乳・アポロ・ Cherries MILK・Cherries CREAM(エバポレート ミルク=練乳)

ここに商品が並ぶメーカーは「守山」は現在もしっかり乳製品を製造販売している守山乳業株式会社でした。

本社は平塚市宮の前9‐32

沿革を戦前期だけ一覧化してみました。

1918年(大正7年)1月9日創立

神奈川県中郡高部屋村日向にて「甲子(きのえね)商会製酪所」を創業 創業者 守山謙

1920年(大正9年)

神奈川県平塚市に工場を新設(現本社、平塚工場地)

1923年(大正12年)4月20日

日本で初めてのビン入り珈琲牛乳を東海道線国府津駅

駅弁販売店・東華軒にて販売開始

この珈琲牛乳販売を開始した日を記念して、現在4月20日は「珈琲牛乳の日」となっています。

「創業者の守山謙が東京の商店にバターを納品しに出かけた際、住田商会・初代社長の住田多次郎さんが偶然同じ商店にコーヒーを売り込みに来ていました。住田社長はハワイへ移民しており、ハワイのコーヒー豆を東京の商社へ売り込みをしている最中でした。明治時代からコーヒーは飲まれていましたが、一般的にはあまりなじみのないもので、日本にコーヒーを広めようとする男と、乳製品を広めようとする男の運命的な出会いでした。

住田社長は、ハワイではコーヒーにクリームを入れて飲むこともあると守山に教え、コーヒーを日本で広める方法を考えてほしいと、コーヒー豆を守山へ託しました。

守山は早速家に持ち帰り、コーヒーにクリームの代わりに牛乳を混ぜてみました。コーヒーと牛乳が半々の割合になったとき、コーヒーの苦みと牛乳の甘さが程よくマッチし、いままでに飲んだことのないようなおいしい飲料が出来上がりました。さらに奥さんのアドバイスで砂糖を入れるとおいしさは増し、守山はコーヒー牛乳の商品化を計画することを決めました。」

(駅弁東華軒)

駅弁は駅単位に販売権が決まっていましたが現在はどうでしょうか。

東海道神奈川県内でいえば、

川崎駅・横浜駅・戸塚駅→崎陽軒

大船駅・藤沢駅・辻堂駅・茅ヶ崎駅・平塚駅→大船軒

大磯駅(昔)・二宮駅(なし)・国府津駅(外)・鴨宮駅(なし)・小田原駅〜熱海駅→東華軒

東華軒は1888年(明治21年)創業の東海道駅弁会社の中でも老舗中の老舗です。

本社は小田原ですが、駅弁の始まりは国府津駅でした。

少し横浜からは離れましたが 駅売りから発展したブランドの紹介でした。

本日は これまで。

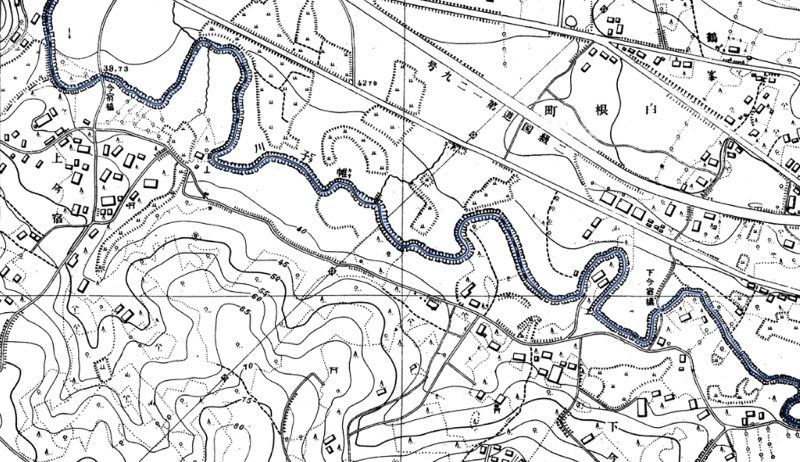

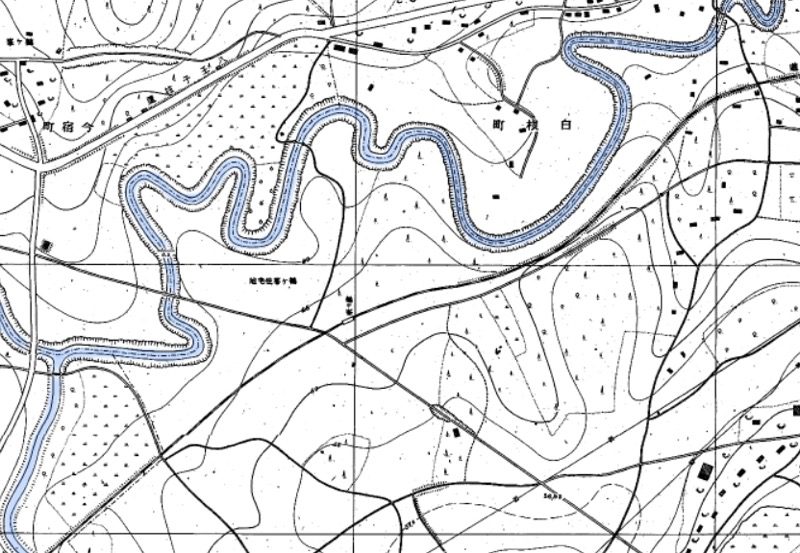

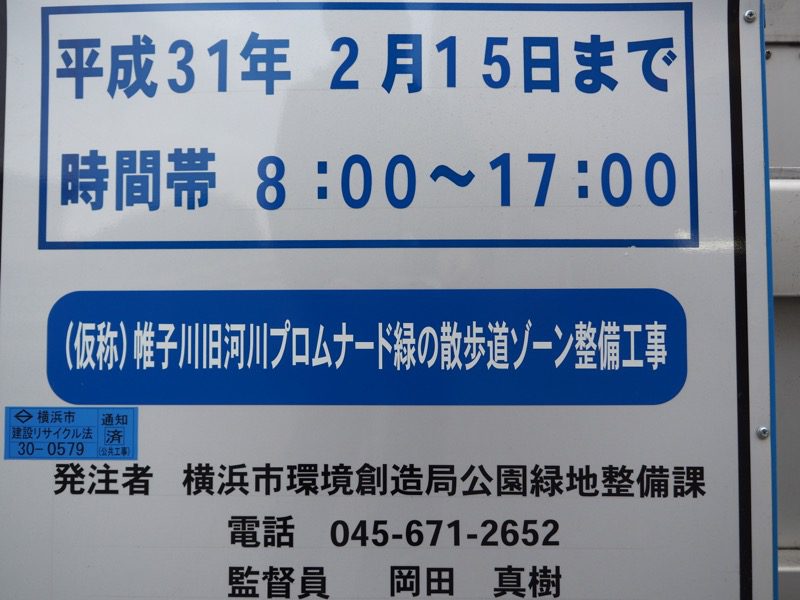

第981話 【帷子川】River GeoPark

今、

帷子川(かたびらがわ)上流域が面白いので紹介します。(2018年暮時点)

市内のRiver GeoParkとして<地球のことを楽しむ>ことができる場所になっています。

ジオパークとは、「地球・大地(ジオ:Geo)」と「公園(パーク:Park)」とを組み合わせた言葉で、「大地の公園」を意味します。

なぜ帷子川なのか?

市内4大水系の中で、帷子川は近年大改修が行われています。

特に上流域は、平成まで多くが未改修(半改修)状態で暴れ川の様子をうかがうことができる場所がたくさんあり“蛇行の歴史”を現在も確認できるからです。改修中を含め今が良いチャンスです。

(洪水の歴史)

近代以降<洪水>は災害そのものですが、かつて私たちは<洪水>と共に生きてきました。川は洪水によって変化し周辺に様々な影響を与えてきました。

川の果たしてきた役割を簡単に紹介しましょう。

川は近代まで栄養と物を運ぶ役割を担ってきましたが近代以降、物流中心になり現代は雨水の排出口になってしまいました。これはやや極端な表現ですが、上流から運ばれた土砂が河口に平野を作り、栄養源を海に送り出す役割も担っています。

日本の河川は水源から河口までの高低差が大きく、落差による洪水発生率が高いのが特徴です。

山林、丘陵林から集まった雨水、湧き水が集まり瀬と淵で変化を繰り返しながら<蛇行>を育てながら河口に向かいます。

(蛇行は川の履歴書)

新旧の地図を比べると楽しみ方が色々あります。

鉄道のことが気になる、

道路の変化、

市街地、海岸線の変化も比較し始めると無限のイメージが広がっていきます。川筋の変化は近代以降、護岸工事・治水技術の発展で激減しますが、<災害>によって川の存在が突然クローズアップされることがあります。

帷子川は、蛇行の<名残>が満載。近年ようやく改修工事が始まり

蛇行の直線化が進んでいますので、

観察するなら今がチャンスです。改修工事はオリンピック開催(2020年)あたりには完成するのではないでしょうか。

※改修が遅くなった理由の一つに「水道道」が関係しているようです。明治以来、横浜水道を支えている重要な水道管が帷子川に沿って通っています。この水道管へのダメージを最小限に抑えるためにも、慎重な工事が求められるのでしょう。

帷子川は横浜4大水系の一つで横浜市内西部旭区上川井地先、若葉台あたりの丘陵地に水源を発しています。

途中、中堀川、今井川、二俣川などいくつかの支流を合わせ、鶴ケ峰から相鉄線に沿って流れ横浜駅を挟み河口につながっています。

帷子川の名の由来は、諸説ありますが北側の河口部沿岸がなだらかで、片側が平地だったことから、「片平(かたひら)」の名が起こり、「帷子」の名となった説が有力です。この「片平」にできた小さな平地(ひらち)を帷子川は蛇行しながら現在の流れを生み出してきました。

(二級河川帷子川データ)

■本流 17,340(m)

(支流・分流)

中堀川(帷子川)850(m)

今井川(帷子川)5,590(m)

石崎川(帷子川)1,600(m)

新田間川(帷子川)2,200(m)

幸川(帷子川)300(m)

帷子川分水路(帷子川)6,610(m)

■流域面積 57.9 km²

市内二番目の長さです。流域面積は三番目。

関連ブログも多いです。

No.433 【横浜の河川】帷子川物語(1)

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=138

No.434 【横浜の河川】帷子川物語(2)

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=137

【横浜の河川】帷子川物語(3)河口めぐり

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=4850

【横浜の橋】№4 帷子川河口に架かる橋

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=8164

(蛇行直線化の歴史)

帷子川の蛇行を、現在もはっきり確認することができます。

次に帷子川上流域の様子を橋から紹介します。

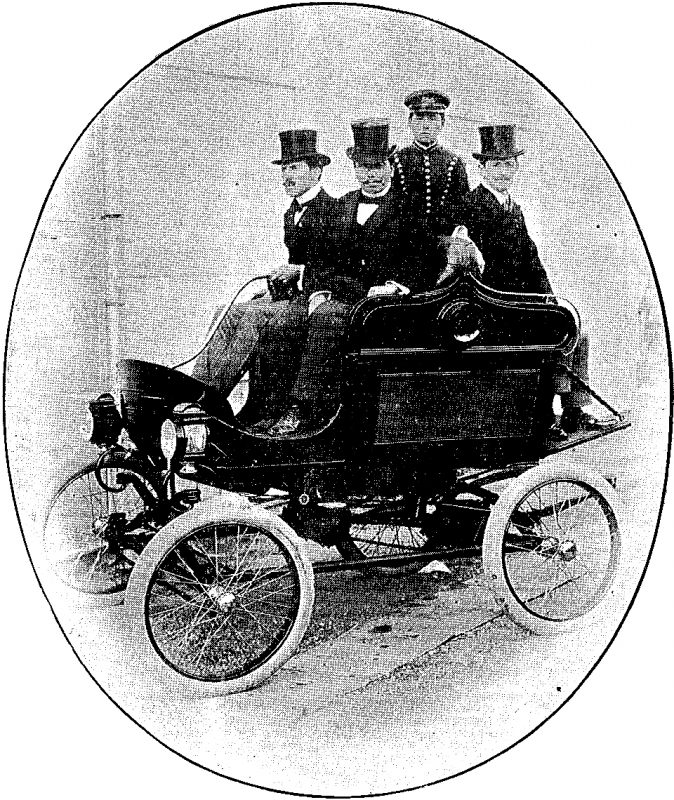

第979話 横浜と自動車

2018年の暮は横浜市内で歴史的事件が起こりました。

日産ゴーン事件です。

各メディアは、横浜駅近くにある日産グローバル本社前に集まり周辺は騒然としました。

そもそも、日産自動車は横浜生まれの代表的自動車メーカーですが、長らく東京に本社を移していました。

ようやく創業の地へ戻った矢先の事件です。

横浜の自動車史に関して調べてみました。

横浜はご存知、開港の舞台です。多くの欧米文化がいち早く到着した場所でもあります。福沢諭吉がオランダ語から英語に転換を決意したのが横浜での体験というエピソードは有名です。

資料を探してみると国産自動車の歴史にも横浜が多く関わっているようです。面白いエピソードも多くありますが、ここではアウトラインを追いかけます。

欧州で自動車が誕生したのは1769年(明和6年)江戸時代中期、産業革命の中からフランスで馬車に代わる蒸気自動車が発明されたことに始まります。

産業革命は動力革命と言い換えることができるでしょう。

蒸気、電気、ガソリンが動力技術として開発され、周辺技術と応用技術が集約していきました。

例えば

電池が1777年、

モーターが1823年に発明され実用化に向け開発競争がヨーロッパで始まりました。現在主流となっている内燃レシプロエンジン開発は当初難航し、ガソリンエンジンの自動車が誕生したのは1885~1886年ごろといわれています。

ちょうどこの頃に、自動車産業の開拓者であるダイムラー、そしてベンツが登場しました。

自動車は総合技術力の結晶です。時代の最先端技術がそこに組み込まれていると言っても過言ではありません。

自動車が新しい技術を求め、

新しい技術が自動車を革新していったのです。

1900年代二十世紀初頭は、まだ蒸気自動車が主流でした。しかし量産という課題がたちはだかり多くの技術者が様々なプロトタイプ開発に向け邁進する時代でした。

必要は発明の<母>です。自動車産業を飛躍的に躍進させたのが広大なアメリカ大陸でした。広大な国土を持つアメリカにとって馬車に代わる移動手段が求められ新たな自動車開発が急速に始まっていました。

自動車は欧州生まれ、米国育ちで発展してきました。

産業革命による<エンジン>の成果はまず船舶に活用され、航海能力が飛躍的に伸びることで欧米各国は極東への進出を強める要因になっていきます。

日本は1859年に開港することで、欧米文明が怒涛のごとく押し寄せ、近代化の十字架を背負うことになります。

明治に入り

自動車が我が国に輸入されたのは20世紀直前の1890年から1900年ごろと思われます。外国商社の拠点となった横浜や神戸で本国の成果を持ち込むために数台を輸入したが始まりで一般的認知はまだまだでした。

一般国民が外国の自動車というものを知ったのは<博覧会>でした。

1903年(明治36年)に大阪で開催された「第5回内国勧業博覧会参考館(外国館)」で8台の輸入自動車が展示され話題となりました。

ここで少し内国勧業博覧会について触れておきます。

[内国博覧会]

「国内の産業発展を促進し、魅力ある輸出品目育成を目的」とした展示会で5回開催。

第1回内国勧業博覧会 1877(明治10)年 東京

※ウィーン万国博覧会を参考に、初代内務卿大久保利通が推し進めたもので、その後の博覧会の原型となっていきます。

第2回内国勧業博覧会 1881(明治14)年 東京

※出品数は第1回の4倍、所管も内務省単独から大蔵省も関わるようになります。

前回と同様の出品を禁じことで、新製品、新技術の展示が増え成功の要因の一つとなりました。

第3回内国勧業博覧会 1890(明治23)年 東京

※外国人を積極的に招致する方針が立てられましたが、ごく少数しか来日しなかったようです。

一方、民間出品は前回の約4倍に膨れ上がり多くの出品がありましたが不景気なども重なり、大量に売れ残りが生じました。

※<勧工場>第一回内国勧業博覧会開催を契機に登場した都市部の名産品店のことです。

博覧会で人気だった商品、売れ残った商品などが販売され、百貨店の原型ともなっていきます。

勧工場は百貨店の発展・充実で次第に魅力を失い、この頃から下り坂となっていきます。

【芋づる横浜物語】縁は異なもの味なもの3

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=5826

第4回内国勧業博覧会 1895(明治28)年 京都

※東京遷都に苦渋を感じていた京都政財界念願の開催です。

※前年に設立された日本初の京都電気鉄道が京都市内を走行。

※この内国勧業博覧会では浅沼藤吉(浅沼商会)、杉浦六右衛門(のちの「コニカ」)、山田与七(現「古河電気工業」)ら、今に続く企業の創始者達が出展を契機に次世代の技術をリードしていきます。

博覧会期間中に終わった日清戦争の勝利が、殖産興業を目指した日本に一つの自信をもたらしたことと、外国技術の導入の重要性を体験的に学んだことで、政府は勧業博覧会の重要性を再認識するようになります。

もう一つ特筆すべきことは、

エネルギー革命でした。勧業博覧会の展示館が<石炭>から<電気>へ転換しエネルギー転換を実証しました。

(内国勧業博覧会から万国博へ)

そもそも、日本は幕末から欧米の「万国博」と出会い、カルチャーショックを受けたところから近代化が始まっています。明治以降、国家主導で外国人を雇い、欧米を学ぶ人材を育てるところから始めた日本の近代化はある意味成功しました。一方で、ダイレクトに諸外国製品と出会う場は限られていました。

殖産興業の高まりで、政府内部でも国際博覧会開催を検討するようになり、<万国博>開催の建議が行われます。

第5回内国勧業博覧会 1903(明治36)年 大阪

※国内企業が着実に成長し、関西経済の復活もあり、外国企業の招聘を行うことに。

内国勧業博覧会、建前は「国内の産業発展を促進」ですが、外国商社専用の「参考館」を設け募集をかけたところ予想を遥かに上回り最大の内国勧業博覧会となります。

この時、

開発最前線の自動車が、展示品の目玉としてデモンストレーションが行われました。

ちょうど

1908年(明治41年)に登場したアメリカのT型フォードによって始まった「自動車量産革命」前夜のことです。

この第5回内国勧業博覧会では、検討中の万博を意識して開設した「参考館」に諸外国の製品を陳列し、イギリス、ドイツ、アメリカ、フランス、ロシアなど十数か国が出品するだけでは足りなくなり、単独館まで登場します。

<アメリカ製自動車8台>の展示・デモは入場者に強烈なインパクトを与えたそうです。

ここに横浜の外国商社が自動車を出展します。

横浜山下町「ブルウル兄弟商会」からトレド号(二人乗蒸気自動車)

アンドリュース・アンド・ジョージ商会からはハンバー自動車が出品されます。

ブルウル兄弟商会(Bruhl Brothers Co)はフランス人ダビット・ブルウルが創立した米国の貿易会社で、1888年(明治21年)頃居留地24番に創業(その後61番・22番)。神戸にも開設し1903年(明治36年)まで営業の記録が残っています。

ブルウル兄弟商会の自動車に関しては

1901年(明治34年)3月26日付「二六新報」でナイアガラ号を輸入し、車が日本到着したことが報告されています。

「The Niagara Steam Automobile has now arrived and we shall be pleased to

have it examined by all Automobiling. On view in Yokohama at No.22.」

一方のアンドリュース・アンド・ジョージ商会は

ブルウル兄弟商会よりも積極的に自動車デモを行います。内国勧業博覧会参考館前でボン(H.Bon) という技師が実際に車を運転し人気を博したそうです。

アンドリュース・アンド・ジョージ商会は1911年(明治44年)7月7日にボッシュの日本における第1号代理店となり、ボッシュ日本進出の基盤として活躍します。

その後、自動車業界はアメリカで起こったT型フォードを契機に<アメ車>が国内を席巻する時期が続きます。

横浜と自動車は明治期から深い関係にあります。

大正期に始まる横浜と自動車の関係は

第923話【横浜絵葉書】鉄桟橋の群衆2

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=10924

第930話石油を巡る点と線

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=11073

横浜製自動車 雑話(改訂)

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=7846

【ミニミニ今日の横浜】3月3日

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=6947

横浜市神奈川区子安にアジア初の「日本フォード」製造工場が開設

横浜と自動車産業は現在も深い関係にあります。

第976話【横浜の道】横濱国道物語

横浜市内の国道を紹介しましょう。

国道とは「日本において国が建設・管理する道路の総称である。(wikipwdia)」

そもそも「国道」という言葉が初めて使われたのは、1876年(明治9年)に発せられた「太政官布告」によって、全国の道路を国道、県道、里道に定めたことに始まります。当時国道は、全て一等、二等、三等の三等級に分けられました。

起点は江戸時代以前からの五街道を受け継ぎ「日本橋」としました。

この時、一等国道とされたのが、東京と各開港場を結ぶ幹線道路で、最も近くにあった一等国道が横浜港につながる「一号線」でした。

道路の幅員にも規定があり一等国道は七間で約12.7m、二等は六間、三等は五間と設定されました。

その後、大きく道路の法律が変わったのが1918年(大正7年)に成立した新道路法です。この時から「国道に関する建設費および改修費は国が全額負担」となりましたが、軍事道路の用途が強く、軍の影響を強く受けました。

戦後になり新しく道路体系が決まり

「1高速自動車国道(高速道路) 2一般国道 3都道府県道 4市町村道」とに分かれます。

その昔、国道に一級、二級という区別があったことを記憶されている方も多いと思います。

1965年(昭和40年)に一級と二級の区別をなくし、一般国道として統合されましたが、一級・二級の呼び名はその後も一般生活では残りました。

昔の一級国道は(1号〜40号)

二級国道は(101号〜244号)と分けられていました。

ところが国道のわかりにくさは重複区間があったり、バイパスができたりと利用上は混乱するときがあります。

現在全国では459路線の国道が整備されています。

台帳上の一番長い国道が東京〜青森間をつなぐ国道4号で743.6km。

<台帳上>とは?実は最も長いのが国道58号で、

途中「海上国道」というフェリー航路が国道の一部として設定されているからです。国道58号は857.6kmあり、4号線より100m以上長くなっています。

では一番短い国道は?というと

国道174号線で神戸市中央区神戸港〜神戸市中央区を結ぶ187mという短さです。

これは最初に紹介した日本橋と開港した港を結ぶ一等国道のなごりです。

ということは当然、横浜にも港につながる一等国道があった!訳で、

それが国道133号線として現存しています。

この他港につながる国道を紹介しましょう。

東京港には国道130号

川崎港には国道132号

清水港には国道149号

名古屋港には国道154号

四日市港には国道164号

大阪港には国道172号

舞鶴港には国道177号

門司港には国道198号

明治以来の港があるのに国道に繋がっていないところもあります。

【横浜の国道】

現在横浜市内の国道は現在7ルート

東名高速道路 (高速自動車国道)

国道1号 (第二京浜)鶴見区尻手〜戸塚区東俣野

国道15号 (第一京浜)鶴見区市場〜神奈川区栄町

国道16号 西区桜木町〜西区桜木町

国道133号 中区海岸通〜中区桜木町

国道246号 青葉区新石川〜緑区長津田

国道357号 (東京湾岸道路)鶴見区扇島〜金沢区福浦

国道466号 (第三京浜)都筑区東山田〜神奈川区三ツ沢西町

国道468号 (首都圏中央連絡自動車道)※工事中

この7ルートの国道の中で、横浜らしい国道といえば、

国道133号 中区海岸通〜中区桜木町

前段で紹介しました<皇居と港をつなぐ道>として整備された「一等国道」筆頭が一号線に、日本橋から最初の国際港横浜に繋がった道の港接続部分が、国道整備上残されたという感じ。

【横浜の国道】133開港の道物語

つぎに

国道1号線と国道15号線の関係も不思議です。共に東海道の動脈道路として整備されたものですが、

国道1号線が<第二京浜国道>と呼ばれ

国道15号線が<第一京浜国道>と呼ばれています。

さらには

国道466号が<第三京浜国道>です。

□◇第一京浜国道15号

この京浜国道、

最も海岸線を走っている<第一京浜国道>国道15号線は俗称「いちこく」と呼ばれていて、

東京から横浜駅までは ほぼ箱根駅伝のコースです。

日本橋を起点に、横浜市内の神奈川区栄町で国道1号(青木通交差点)と結合します。総延長は29.6キロメートル (km)

で、本来は明治時代の「1號國道」にあたります。

本来の「東海道」がこの国道15号線です。

ところが、この規格では交通量の増大に全く対応できなかったことと、

明治大正期に(現在もよくある?)起こった省庁間の摩擦で、第一京浜国道は道路として機能不全に陥ります。例えば<電柱問題>が生じ、道路機能をアップすることができなくなります。電柱問題は、現在当たり前のように道路に林立する<電柱>を埋設し地下化する計画は明治・大正から立案されていました。欧米に学べ!で電柱は学ばなかった訳です。

さらに関東大震災があり、道路設計は旧道改善が難しくなります。

そこで内務省は首都機能の改善案として新規格の道路計画を組みます。

◇◇第二京浜物語国道1号線

新たに第二京浜国道=国道1号線が誕生します。

この国道も「にこく」と呼ばれていましたが今はどうでしょう?

正確には 品川区西五反田から横浜市神奈川区青木町までが<第二京浜>だそうです。

この第二京浜は震災復興として始まり、1930年(昭和15年)に行われる予定だった幻のオリンピックのマラソンコースにも設定されます。東京からのコース折返し地点ランドマークに<アーチ橋 響橋>が作られたという話は有名です。

かなり直線的に(無理やり?)作られたことが地図を見ても、実際に走っても実感できます。鶴見あたりの道は、鶴見の丘と海岸部を分断しているのが良くわかります。

(第687話)オリンピックと横浜

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=5872

「夜霧の第二国道」1957年(昭和32年)フランク永井

横浜を多く舞台にした脚本家、山崎巖 脚本。

「心と肉体の旅の舛田利雄が監督し、「夜の牙」の岩佐一泉が撮影した短い歌謡ドラマだったが、横浜の風景がふんだんに出てくきます。

キャストは小林旭、岡田眞澄、香月美奈子 他。

この曲は 作詞 宮川哲夫 作曲 吉田正

◇◇第三京浜

国道466号と国道番号としてはかなり後になった「第三京浜」ですが

いちこく・にこく に対して さんこくとは呼びません。そもそも国道として規格外だったことと有料道路であったことから県道として整備され後に国道となりました。

建設当時、入口近くの野毛に暮らしていた私の周辺でも「吉田ワンマン道路計画の一つだ!」などと揶揄されたようですが、日本で初めての「6車線の自動車専用道路」は、当時画期的な高規格道路で、現在も快適な走行が可能な首都圏のバイパスとなっています。

横浜新道と首都高速に繋がっていますが、混んでいる時などレーン選択は初めての人にはちょっと<酷>かもしれません。

一方、一般道から第三京浜に入るルートもコツが必要なので、昔のままの規格の厳しさを感じます。

◇◇国道16号線

この路線は、起点も終点も横浜市西区という珍しい国道です。

物語満載の国道です。第977話【横浜の道】国道16号線で紹介します。

◇◇国道246号線

「二四六」の響きに甘酸っぱい懐かしさを感じる方は「バブル世代」かもしれません。

現在の40代後半でギリギリ、80年代後半の馬鹿騒ぎな時代を経験しているのではないでしょうか。

TBSのドラマで注目された246エリアは東京から川崎・横浜でした。この延長線に「にこたま」が登場した時代です。

でも横浜エリアの246は、決して自慢できる道路だとは思えません。完全に地域を分断し、南北のアクセスが難しく、二四六川が流れている感じです。縦に16号、横に246・東名

道路という視点では、地域を分けてしまう<壁>となってしまっていることは否めません。

◇◇国道357号・国道468号

国道357号(東京湾岸道路)

計画線上では 鶴見区扇島〜金沢区福浦を結んでいます。

ここは八景島のど真ん中でストップ。この先横須賀まで延伸予定が止まったままです。

国道468号 (首都圏中央連絡自動車道)※工事中

現在大船駅周辺で大工事中。この5年で最も変化する道路でしょう。

横浜横須賀道路「釜利谷インター」から栄区を縦断、大船から国道1号線に合流する計画です。

かなり前からの計画が今になって動き出した。少子化による交通量減少の中でも工事は黙々と続いています。

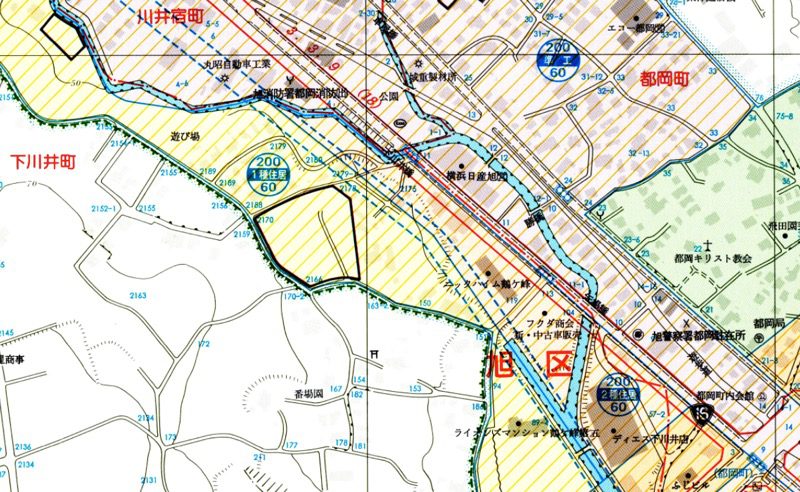

第977話【横浜の道】国道16号線

国道16号は現在、起点:西区桜木町〜終点:西区桜木町という珍しい道路です。

歴史は新しく1963年(昭和38年)4月1日に幾つかの路線が統一されて16号となりました。

横浜界隈的に起点から16号を辿ります。

ルート16は

帷子川支流「石崎川」近く、元「桜川」のあった場所を起点に初めて鉄道が始まった初代横浜駅・新橋間の鉄道路線に沿って大江橋へ続きます。

<大江橋> 横浜市内では珍しい人名の橋です。(大江卓)

関内大通と交わる尾上町の交差点を右折、羽衣橋を渡ると旧吉田新田の背骨、中央部を吉野町まで。このルートは関東大震災まで狭い道でしたが、吉田川沿いを通っていた市電のルート変更を行い、広い道路として新規整備されました。

吉野町の交差点を左に。

中村川の「睦橋」を越え、堀割川に沿って磯子方面に。

<八幡橋>際を右折し横須賀方面に曲がります。

ここから16号線は旧海岸線でした。

磯子駅を通過し、新杉田駅を過ぎると内陸部に入り込み、富岡からほぼ京浜急行線と並行して金沢文庫まで走ります。泥亀あたりで少し京急と分かれ、また金沢八景で並走します。京急と国道16号線は馬堀海岸までほぼ並走しています。

その後16号線は国道の中でも数少ない海の国道を経て、房総半島に上陸し千葉県を縦断、埼玉県、東京都下八王子からかつて絹の街道として盛んな往来があった八王子街道となった横浜市旭区に入ります。保土ヶ谷バイパスと旧道に分かれ、旧道はほぼ「帷子川」の沿って横浜中心部に入り、終点に向かいます。

(歴史)

横浜に海軍鎮守府(東海鎮守府)が1876年(明治9年)に短期間ですが設置されます。

1884年(明治17年) 12月15日、東海鎮守府は横須賀に移転「横須賀鎮守府」となります。この時から横浜と横須賀との道路整備が行われ、1887年(明治20年)に鎮守府に至る国道として「国道45号線」となりました。

戦後の

1952年(昭和27年)12月4日に施行された新道路法に基づく路線指定でこの区間が「一級国道16号」に指定されます。これが国道16号のはじまりです。

その後、延長を重ね、他の国道を取りまとめ環状線となって現在にいたります。

旭区から終点に至る16号線は、江戸時代から八王子街道として開け、保土ケ谷区と西区の区境(洪福寺松原商店街はずれ)に東海道と八王子街道(旧道)の<追分>があります。この主要街道は神奈川往還とも呼ばれ、保土ケ谷宿への重要街道でした。幕末からは繊維(絹)街道として遠くは山梨商人の道として賑わいました。