ホーム » 【時代区分】 (ページ 6)

「【時代区分】」カテゴリーアーカイブ

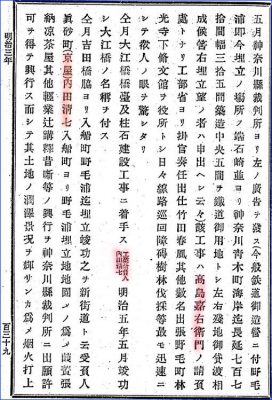

第961話 8月1日(水)

1000話まで後40話となったので、力まずブラブラ書いていくことにしました。

そもそもこのブログは私が<横浜>を一から学ぶ、確認していくという作業の一つとして始めたものです。1000話まではこのスタンスで進め、それ以降はじっくり深掘り横浜を始めたいと決めました。そもそもが自分にノルマを与え、プレッシャーをかけ、書いていく作業を始めた第一話が

No.1 1月1日(日) 奇跡の1998年(前半)

これはネタとしてもかなり劇的な始まりでした。

ということで、

今日は8月1日

手元のネタ帳から

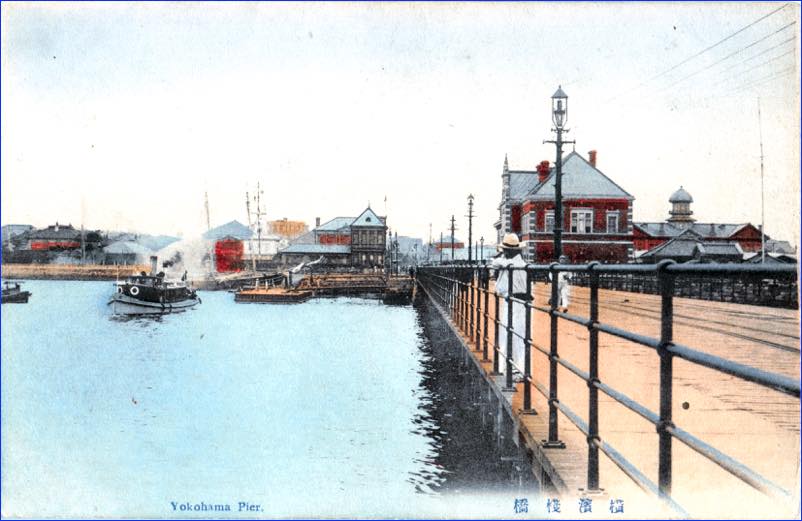

1896年(明治29年)8月1日の今日、大桟橋のたもと、後の山下公園脇に位置する海岸通一丁目に、「神奈川県測候所」が設立されました。

1923年(大正12年)の関東大震災により被災消失し、1927年(昭和2年)に現在の横浜地方気象台のある場所に移り再建され11月から観測業務を開始しました。

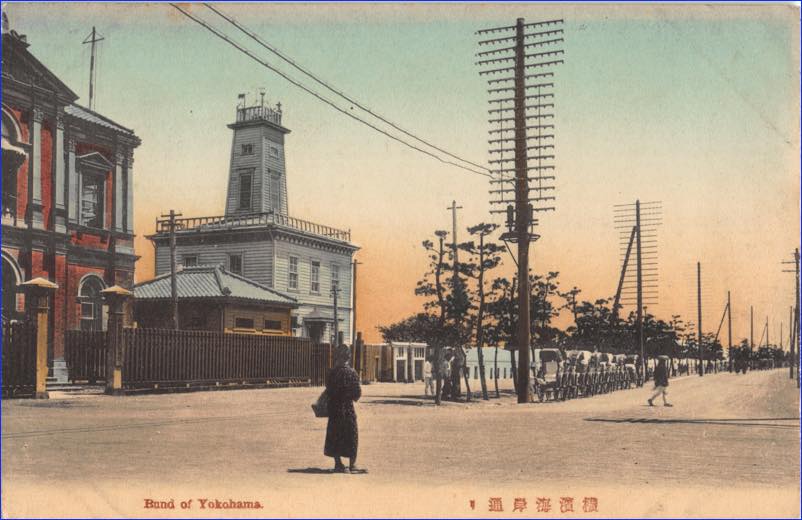

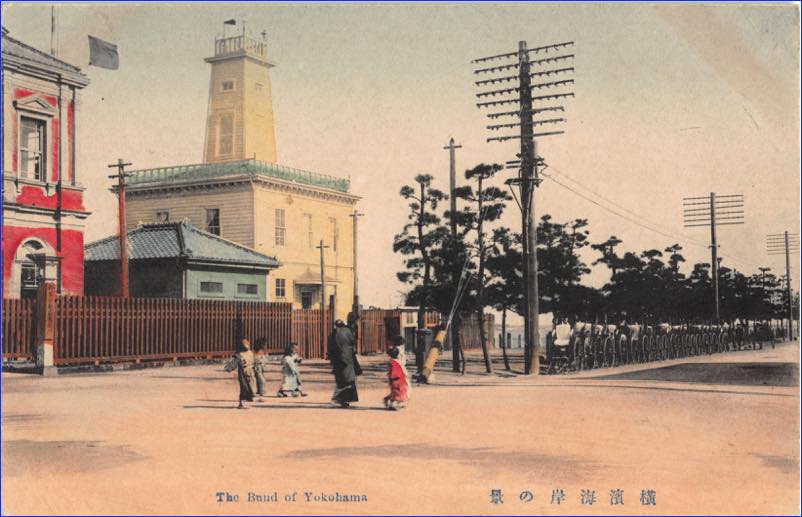

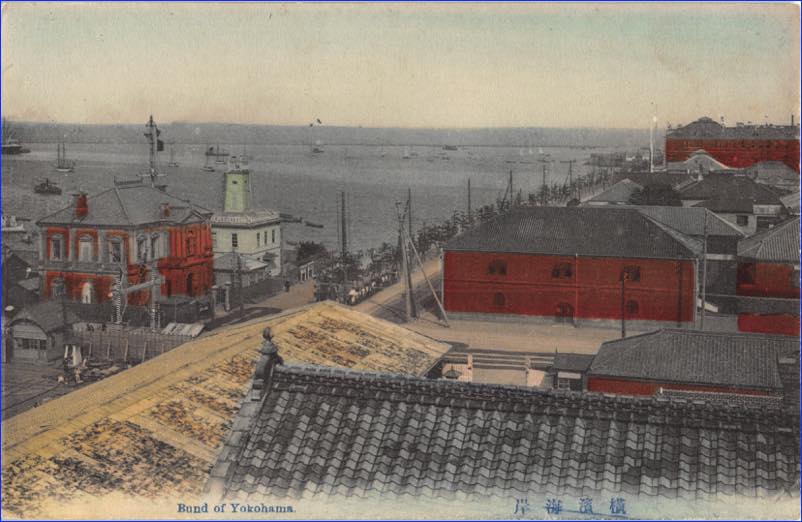

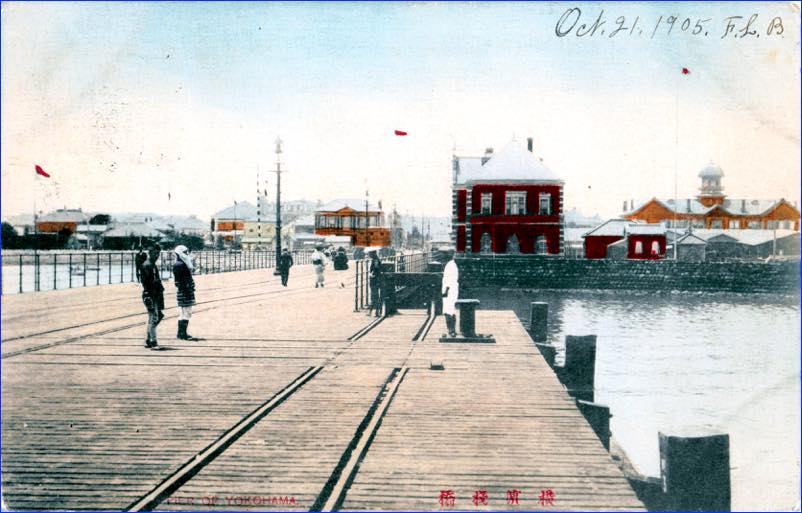

海岸通りに測候所があった風景は、当時の絵葉書に多く残されています。

2018年の夏は、7月梅雨が明けるかどうかの時期から熱帯状態が続いています。多くの人が天気予報やニュースから連日続く暑さにうんざりしているところですが、この情報の源泉は”気象観測体制”がしっかり整備されているからに他なりません。

現在気象庁は国土交通省に所属する組織ですが、気象観測の重要性は明治以降意外と冷遇されてきた経緯があったようです。

近代国家を歩み始めるにあたり、国家運営上必須の情報が<国土情報>でした。土地の正確な把握は税制の根幹であり、国防の基礎でもありました。

明治政府は

1871年(明治4年)7月工部省に測量司を置き、東京府下の三角測量を始めることにしました。国土を測量するために外国人技師の力を借ります。

測量・土木・鉄道等に関しては当初、英国から多くの技師が来日しました。

横浜で言えば、ブラントン、パーマー、そしてモレルの名が出てくるでしょう。

1870年(明治3年)に来日した英国人H.B.Joyner(ジョイネルまたはジョイナー)は、京浜間の鉄道布設に係る測量がミッションでしたが、彼は気象観測の必要性を明治政府に建議します。

日本には、西欧諸国が驚く正確な測量力を江戸時代から認識していましたが、インフラ整備をするための精度と国全体の詳細地図のモジュールを求めました。

一方で国を管理するためにも地図が必要で1873年(明治6年)に設置された内務省は早速「地理寮」を置きます。工部省がインフラのために始めた外国人技術者による測量部門は一旦ここで内務省に移管されることになります。

ただ ここに日本近代化の欠点が露呈します。河川・灌漑・護岸等に関係することは<測量>も含めて工部省管轄のオランダ人技術者たちに委ねられます。

チグハグさを簡単にまとめておきます。

1869年(明治2年)民部省に戸籍地誌掛設置

同年、北海道開拓使ではアメリカ人技術者の下で三角測量が始められた。

1870年(明治3年)同省に地理司測量掛設置。工部省が民部省から分離。

十寮一司が設置される。

1871年(明治4年)大蔵省と合併。租税寮地理課が設置。租税用の地図作成に乗り出す。

同年 大蔵省と合併する前の民部省に山林局が置かれ山林・地形測量が始まる。

同年 工部省は三角点設置の測量を開始する。

1872年(明治5年)8月日本最初の気象観測所、北海道函館に開設。

1873年(明治6年)5月工部省測量司が気象台設置を決定。ロンドン気象台長に気象器械のあっせんを依頼。翌年観測機器を携え、技師が来日。この時、地震の多い日本ということで、気象器械とともにイタリアから地震計を調達した。

同年11月10日大・大蔵省への反発が強く内務省が分離設置。

1874年(明治7年)工部省の測量・地図事業が内務省測量司に移る。

内務省地理寮となりそこに地質関係を調べる部門が登場。

1875年(明治8年)三角測量の所管が内務省地理寮に移り「関八州大三角測量」開始。

同年 機器の取り付けが完了し、東京気象台が日本初の気象観測を始める。同時に地震観測も開始する。

※観測場所は内務省地理寮内。現在の東京都港区虎ノ門

1877年(明治10年)指導にあたったジョイネル帰国後、伝習生だった正戸豹之助が日本人観測主任に就任。

1881年(明治14年)内務省地理局地質課が農商務省農務局地質課となり

鉱山技術に強いドイツ人技術者の指導を受けることになる。地質図の基礎となる地形図作成が、ドイツスタンダードで進められる。

同年、内務省地理局から五千分の一「横濱實測圖」発行。

1883年(明治16年)ドイツ人技術者クニッピング(E.Knipping)の指導で毎日1回午前6時の気象電報を全国から収集できるようになった。

1884年(明治17年)陸軍参謀本部測量局、一等三角測量を開始。

1887年(明治20年)東京気象台が「中央気象台」と改称される。

1895年(明治28年)4月内務省から文部省に移管。

そして

1896年(明治29年)8月1日 神奈川県測候所、海岸通一丁目に設立。

(その後の気象庁)

1943年(昭和18年)11月運輸通信省に移管。

1945年(昭和20年)5月運輸省に移管。

1956年(昭和31年)運輸省所管 気象庁となる。

だいぶ、気象観測から逸れましたが、

インフラ整備や、税制、地質調査、開拓等々様々な理由から測量や観測が始まり、明治中頃になってようやく全体の統一感がでてきます。

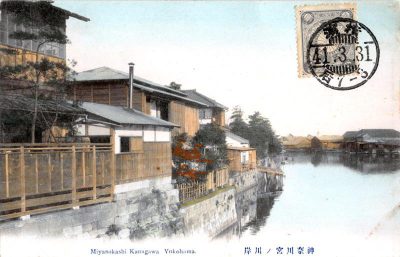

海岸通りの測候所風景に戻ります。

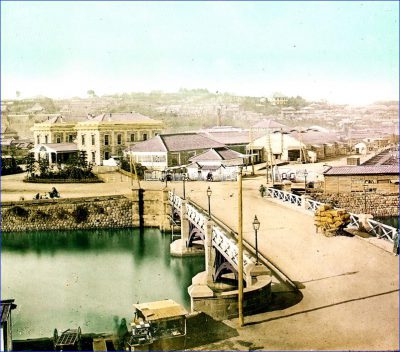

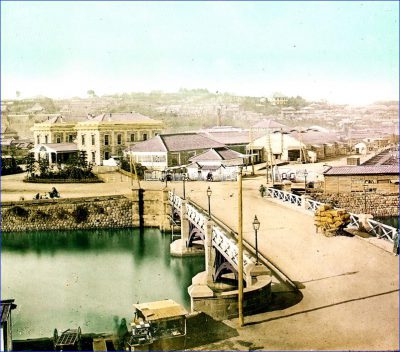

上掲の絵葉書の発行時期は確定できませんが、電信柱や建造物から前後関係は推理できます。全て関東大震災前の風景です。

現在はここにパイロットビルが建っています。

さきの時代の面影を現地に見つけることは出来ませんが、日本最大級の国際港だった横浜港の運行に欠かせない気象情報がこの場所で観測され、天気図となり活用された当時の様子を想像すると、周りの風景を含めて懐かしき良き時代だったという感傷に浸ってしまいます。

本日はこれまで。

その他の8月1日

1915年(大正4年)8月1日

神奈川県鎌倉郡に大正村が起立。

1939年(昭和14年)第6次市域拡張で横浜市に編入された4月1日に「大正村」は消滅します。現在は学校名や施設、住宅にその名が残されています。

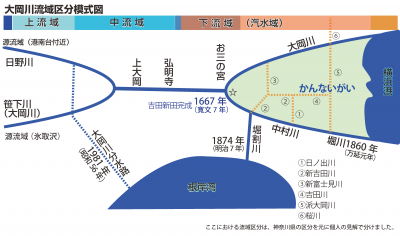

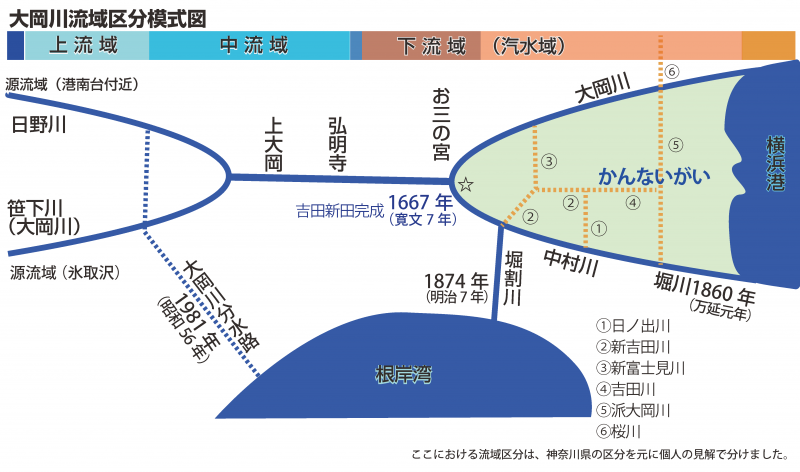

二級河川「大岡川小派川 堀割川」完成の日です。

第960話【横浜真景一覧図絵徹底研究】第五話

今回は

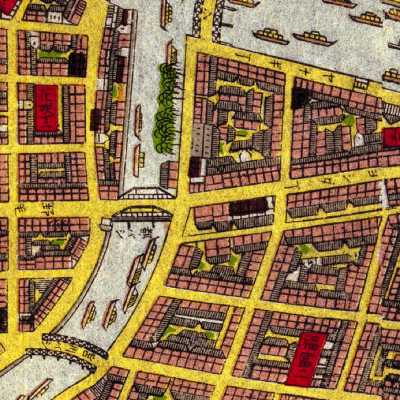

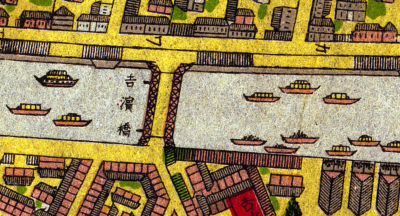

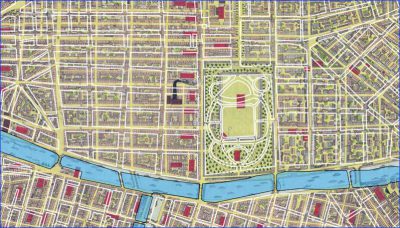

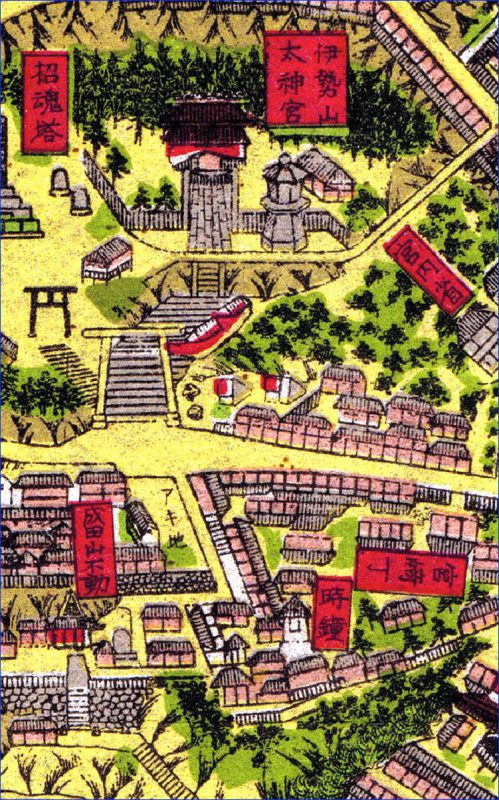

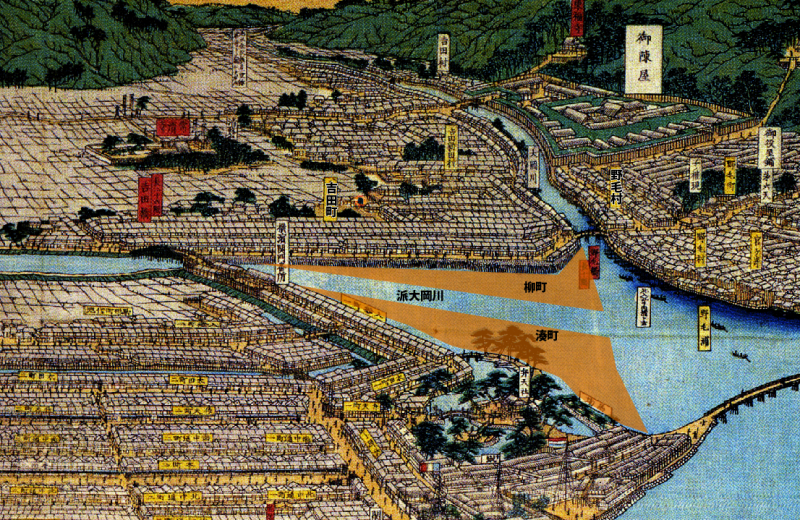

横浜真景一覧図絵に見る「橋梁」を追いかけてみた。

明治期に大岡川で架橋された多くの<橋>は現在も少し位置の変更はあるものの残っている。運河が廃止されたことで消え去った橋梁も多いが、1974年(昭和49年)まで大岡川下流域は運河の街だった。

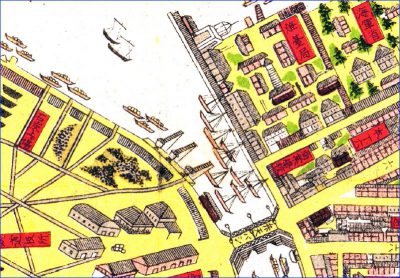

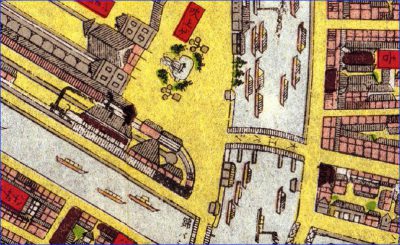

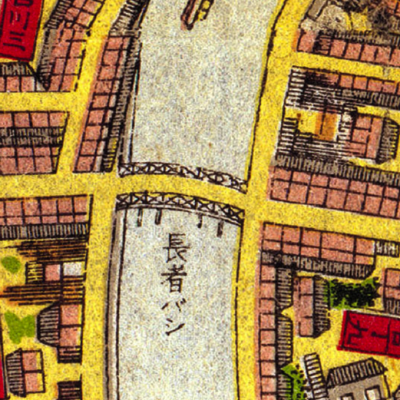

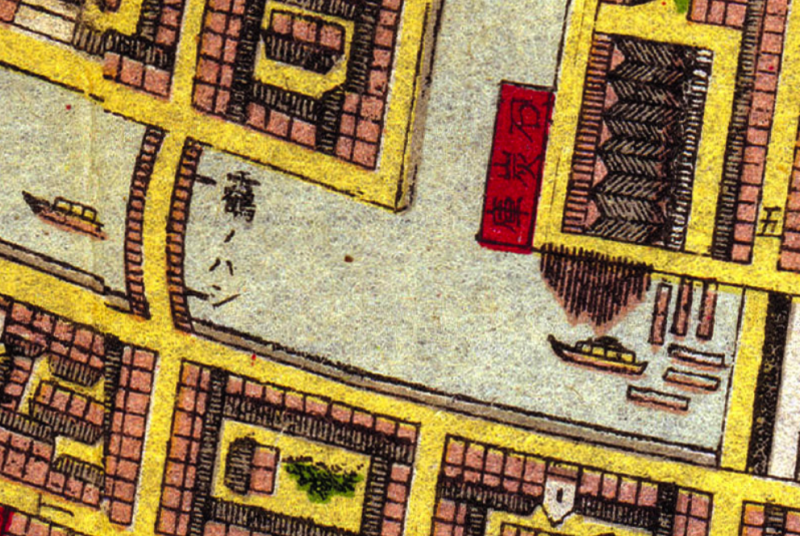

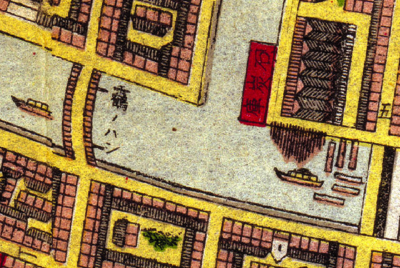

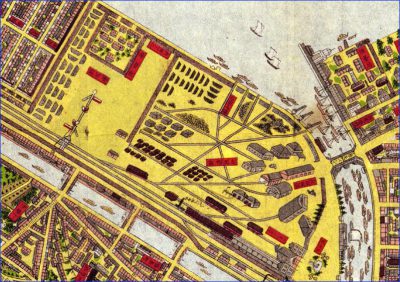

この絵図から橋梁部分をズームアップしてみた。

辨天橋は三連橋脚の桁橋で、片側に四つのガス灯がある。絵地図では片側三灯となっているが、概ね構造をとらえている。

都橋の袂に小屋が確認できます。邏卒所と思われます。現在もここは交番になっているので、横浜の中でも歴史ある<交番>といえるでしょう。

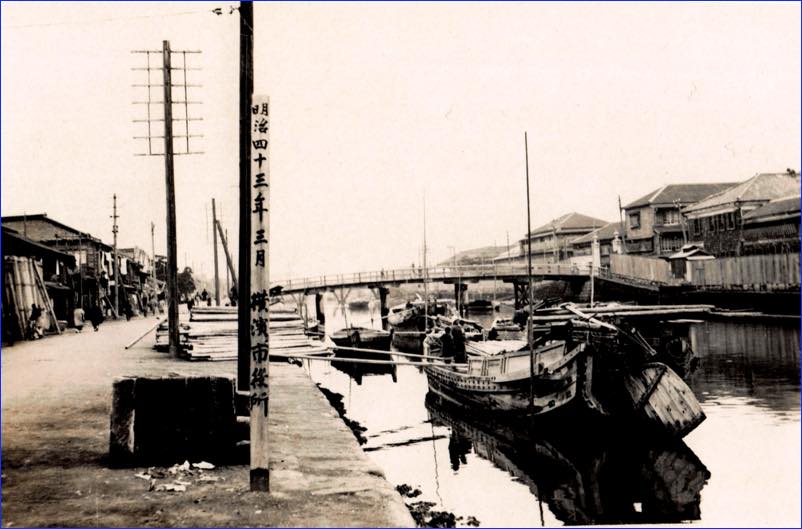

全く根拠はないが、一枚の撮影場所不明の横浜写真は「長者橋」ではないか?と推理している。明治四十三年時の横浜市域で川筋を調べてみると「横浜真景」での橋脚図が正確という前提で当てはめてみた。左岸に住宅、右岸に材木業、4つの橋脚あたりから「長者橋」が導き出された。

かなり乱暴な推理なので、新しいことが分かり次第 撤回!?確定!?どちらかへと向かうことになるだろう。

【撤回】本牧の長澤さんから新資料によるご指摘が在り、この橋は「長島橋」だということがわかりました。

第959話【横浜真景一覧図絵徹底研究】第四話

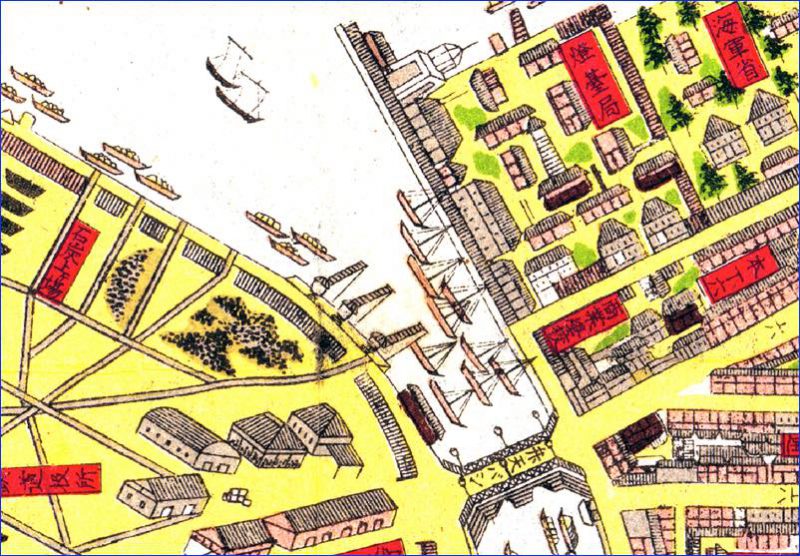

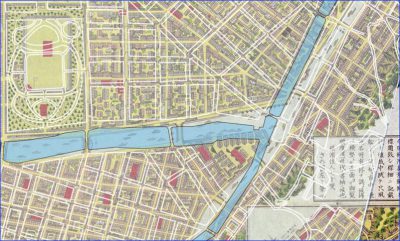

複数回にわたって横浜真景一覧図絵から見える横浜を研究している。

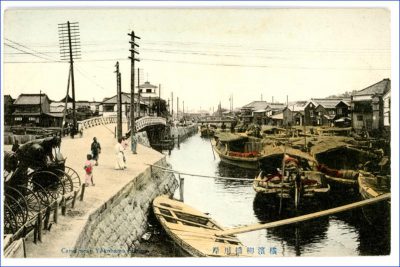

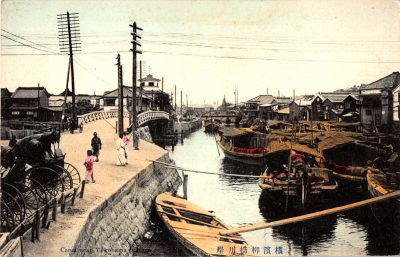

ここに描かれた横浜の風景は「運河」の町横浜を如実に現している。

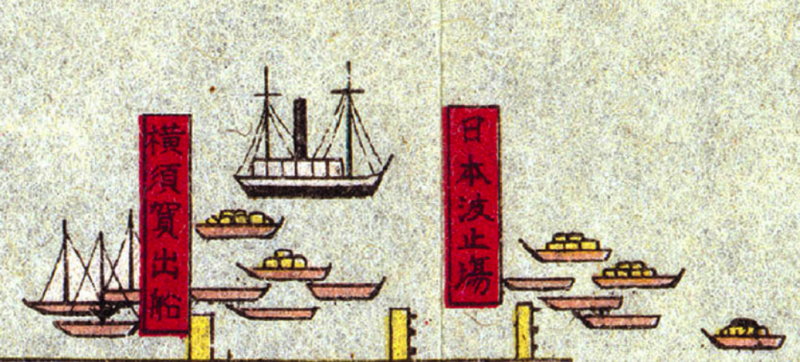

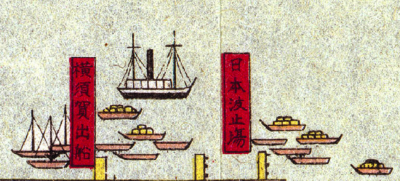

運河には作業船が多数走り、港には大型船も停泊中。

有名な話だが、横浜港には当初、小さな「象の鼻」程度の桟橋しか無かった。大型外国船は、沖に係留し、日本の小型船が荷物の受け渡しを行っていたため、大岡川の岸辺には、艀(はしけ)の役割を担った作業船も多かった。

大岡川河口近くに動力船が走っている。このスケッチは左岸側、初代横浜駅側からの視点で描かれている。三角屋根は荷船ではなく人を乗せるための小舟だろうか?

吉田新田域の中央を流れる吉田川と派川の日ノ出川が合流する地点。現在は日ノ出川公園テニス場になっている。石炭倉庫は、現在横浜で最も古い個人ガス会社だった増尾ガス。石炭倉庫前は石炭の積み下ろし用の施設だろうか?

明治38年図。大岡川が分流し、中村川に分かれ横浜港に流れ込む。

その間

横浜運河群は中央を流れる吉田川、関内外を区別する「派大岡川」が運河の街を形成する。

この「横浜真景一覧図絵」に描かれた運河は昭和まで続く横浜の基礎を築くことになった。

第958話【横浜真景一覧図絵徹底研究】第三話

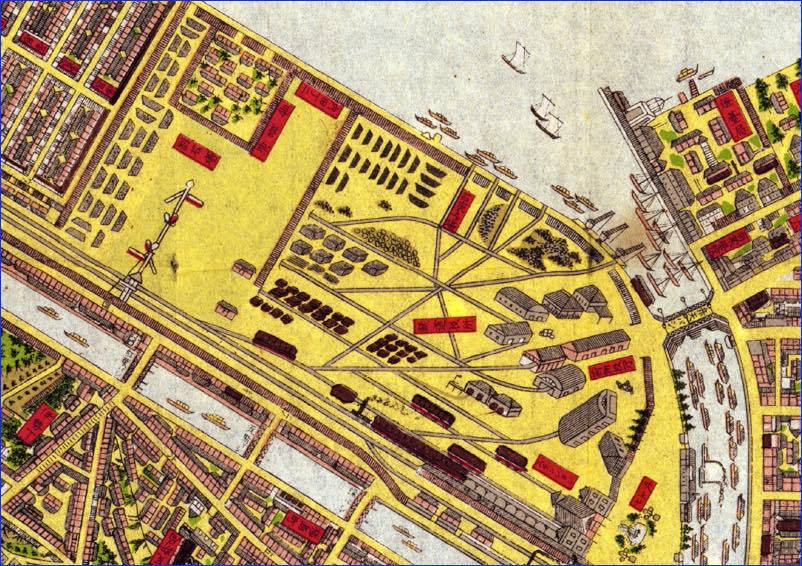

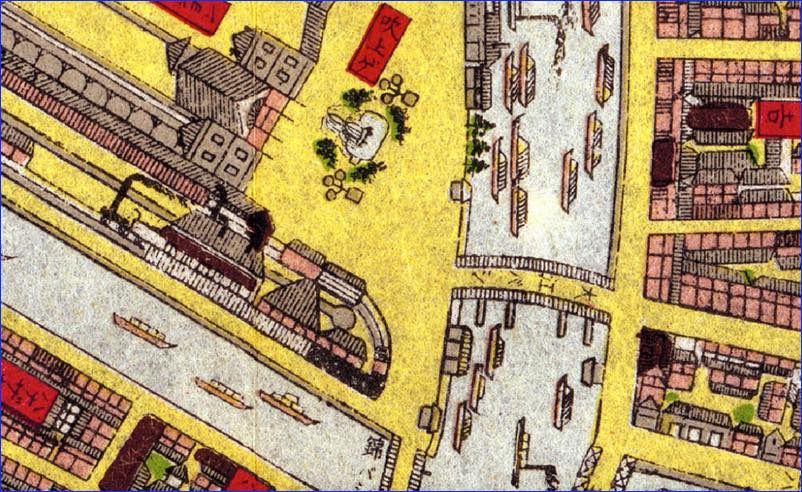

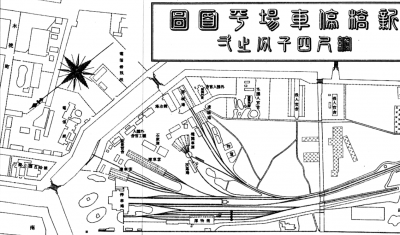

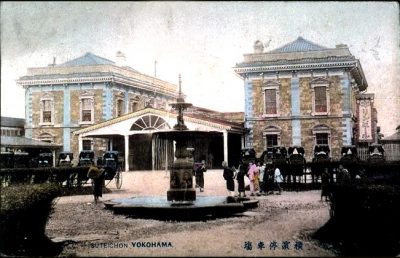

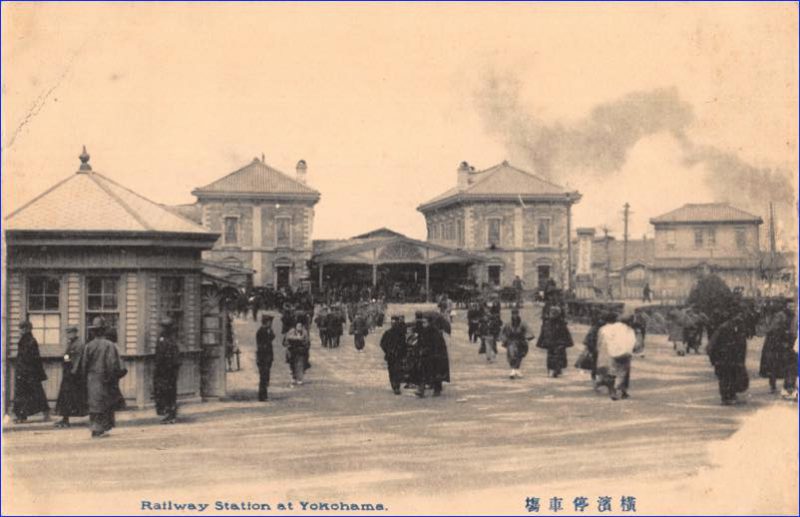

初代横浜駅前の様子

「横浜真景一覧」には他のエリアとは異なり少々おざなりな描かれ方の初代横浜駅が描かれている。

横浜に初めて鉄道が開業したのは1872年6月12日(明治5年(旧暦)5月7日)のことだ。維新直後の明治2年には鉄道敷設が決定され、衣替えのように<近代化>が進んだ背景には、近世江戸期の文化・技術の奥深さがあったことを再認識しなければならない。

それでも相変わらず厳しい<攘夷思想>が渦巻く明治初期に全く経験値のない鉄道を設計・敷設・指導した英国人技師モレルに対しては改めてその偉大な成果、努力に敬意を表したい。山師の様な、詐欺まがいの外国人もいた中、優秀で正直、謙虚なモレルには感謝しかない。また彼を支えた日本人パートナー達の努力も同じく敬意を表したい。

中でも<現桜木町ネタ>的に紹介するなら、

鉄道敷設の起点となった<野毛浦地先海岸埋立地(吉田橋北詰から野毛浦.・石崎までの埋立)>は内田清七(京屋清七)の功績が大きく、彼の事業成功が無ければ、鉄道事業はこんなに早く完成していなかっただろう。 高島嘉右衛門の功績が大きく紹介されている反面「内田清七」の名は鉄道発祥の地から殆ど消え去っているのは残念なことだ。大江橋も内田が請け負った歴史ある橋だ。

高島嘉右衛門の功績が大きく紹介されている反面「内田清七」の名は鉄道発祥の地から殆ど消え去っているのは残念なことだ。大江橋も内田が請け負った歴史ある橋だ。

内田町を殆ど廃止したのは横浜町名史の汚点ではないか!

語り継ぐ人名はその功績に対し、残すのが後の人々の役割だと思う。

<吹上>

前置きが長かったが今回のテーマは、吹上。駅前の噴水に注目することにした。

この噴水も「内田清七埋地」に設置されたものだ。 1891年(明治24年)に描かれた「横浜真景一覧」に登場する<初代横浜駅>前に大きな噴水がある。「吹上ゲ」と表示され、噴水脇にはガス灯らしきものが描かれているということは当時かなり珍しい噴水のライトアップも行われた証だ。

1891年(明治24年)に描かれた「横浜真景一覧」に登場する<初代横浜駅>前に大きな噴水がある。「吹上ゲ」と表示され、噴水脇にはガス灯らしきものが描かれているということは当時かなり珍しい噴水のライトアップも行われた証だ。

最初、地図上に発見した時「噴水か」「昔は吹上と言ったのか」という程度の認識だったが、この噴水は一体何時出来たのか?開業当初からなのか?という疑問が起こると

噴水好奇心の迷宮にはまり込んでしまった。

この噴水塔は1887年(明治20年)10月の近代水道創設を記念してつくられたものという資料があった。1887年時点では横浜市制前、神奈川県の管轄だった時期だ。

1889年(明治22年)に市制が施行され、水道事業が横浜市に移管されたのが翌年1890年(明治23年)のことだ。

ということはこの「吹上ゲ」の水源は横浜市の水道設備を経た道志の水ということだ。しかも新橋駅デザインのコピー的な評価を受けた初代横浜駅だが、駅前設計に関しては圧倒的に横浜駅のほうが素晴らしい。

新橋駅前にはこの「吹上ゲ」がない!(写真は現在の新橋駅舎レプリカ)

横浜駅は川に近く、海にも近い。そもそもの[港]に近い駅だった。

横浜駅は川に近く、海にも近い。そもそもの[港]に近い駅だった。

横浜駅を降り立った多くの乗客は、その開放感と潮の香りに新しい時代を感じ取ったに違いない。

(余談)

古い噴水といえば「横浜公園の噴水」が有名だが、現在の噴水は1928年(昭和3年)関東大震災の復興事業としてつくられた?らしい。元々はブラントン設計時からだとすると1876年(明治9年)か?(資料未確認)

では噴水の歴史は?ということで調べ始めた。存外困難を極め、噴水の歴史に近づくには本格的に図書館通いが必要そうなテーマに膨張。今回は入口前の散歩にとどめておく。

■噴水(ふんすい)

池や湖などに設けられる水を噴出する装置、またはその噴出される水そのもののことである。広場や庭園、公園の装飾的設備として設けられることが多い。

日本の噴水に限り歴史的には、wikipediaを引用すると

「奈良県にある飛鳥時代の石神遺跡では、水位差を利用して水を噴出させていたと推測される須弥山像と見られる石造物と、石人像が発掘されている。石人像は異国人の風貌を持つ男女の老人が杯を持つ姿をした像であり、百済からの渡来人の技術によって制作されたものと考えられる。

日本で最古とされる噴水は兼六園の噴水で、1861年に前田斉泰が金沢城内に作らせたものである。当然、動力は使われておらず、高低差を利用した位置エネルギーのみで動いている。その他、長崎公園の噴水も装飾噴水としては古いとされる。」

ここで紹介された<長崎公園の噴水>が近代以降の最初の噴水ということらしい。

長崎諏訪神社に隣接して開園した長崎公園内に1878年(明治11年)ごろに建造された。

では横浜公園の噴水は何時か?

別な資料では

一番目がこの長崎公園

二番目が大阪箕面公園の噴水(開園は1910年(明治43年)11月1日)で

三番目が千代田区日比谷公園の噴水。1905年(明治38年)頃東京美術学校(現在の東京芸大)の津田信夫、岡崎雪声両氏に依頼製作したもの。

ということは、1887年(明治20年)完成のこの初代横浜駅前噴水は歴史に記録されていない?

それは変だろう!さらに調べたら

1879年(明治12年)東京劇場千歳座庭園に噴水がある<絵>があった。

この辺を調べるには

「1873年(明治6年)太政官布達第16号」が深く関わっている。

噴水の歴史に関しては もう少し時間をいただくことにしたい。

(つづく)

第957話【横浜真景一覧図絵徹底研究】第二話

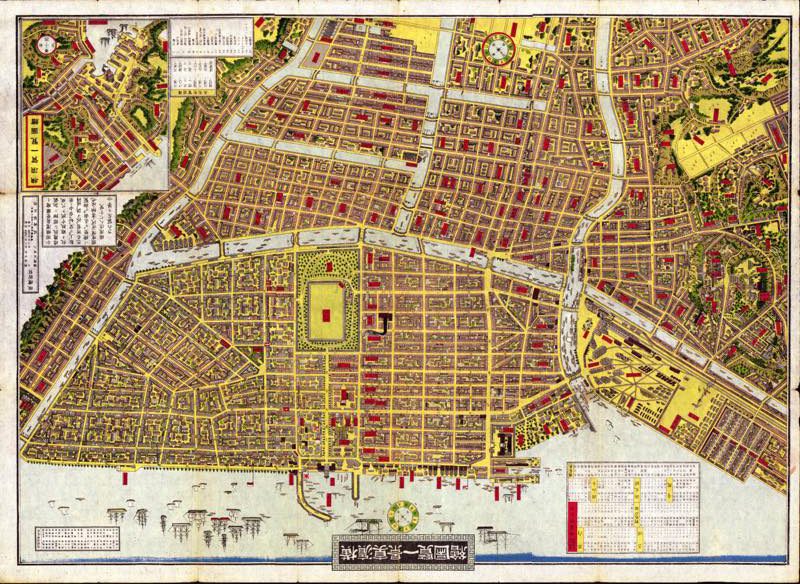

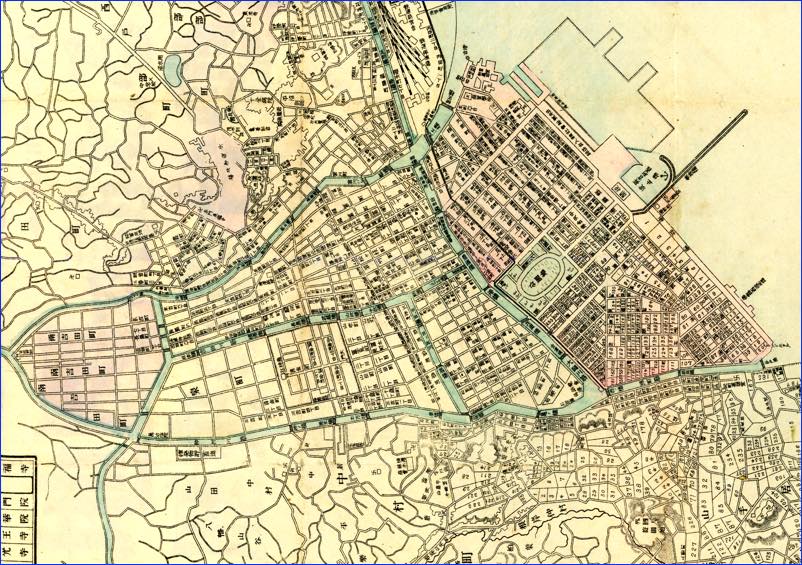

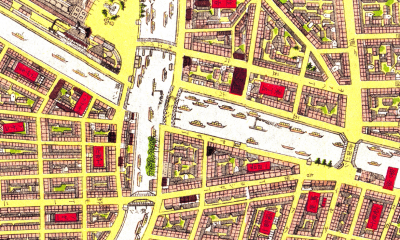

この「横浜真景一覧」を現在と比較してみると、運河筋の正確さに気づく。

大岡川・派大岡川・中村川・堀川の形状は概ね正確に描かれていることがわかる。元資料となった地図があったのかもしれない。

ところがこの絵図の凄さは その観察力である。

クローズアップしてみると運河に描かれた船類がきちんと種類を区別して描写されているのがわかる。

ここで描かれている和舟、汽船等々は別途調べてみることにする。

ここで描かれている和舟、汽船等々は別途調べてみることにする。

今回は<橋>に注目してみる。

この「横浜真景一覧」の描写の中で橋や岸壁に注目するとその描写力に驚かされる。

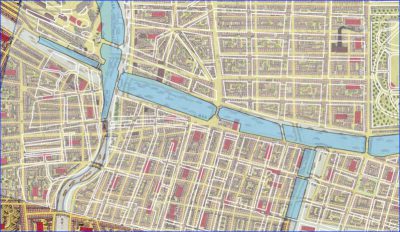

■大岡川弁天橋付近

まず大岡川河口あたりからたどってみよう。

初代横浜駅構内は不正確で、かなり乱暴に描かれている。

鉄道敷地の中に入って確認することができなかったのではないか。

鉄道の腕木信号だけがデフォルメされているのが面白い。作者にとってこの形状は印象的だったのかもしれない。 大岡川河口に注目してみよう。

大岡川河口に注目してみよう。

旧灯台局護岸がはっきり判る。ここには1869年(明治2年)に灯明台役所「灯台寮」が設置され、絵図にもしっかり灯台が描かれている。 現在護岸の形状が一部残っているが灯台が設置された付近は説明板が残されているのみである。「灯台発祥の地 交易船舶の安全のため、西洋諸国から灯台の建設を求められた明治政府は、外国人技師を招聘し、明治2年に灯台事業を担う(攻略)」

現在護岸の形状が一部残っているが灯台が設置された付近は説明板が残されているのみである。「灯台発祥の地 交易船舶の安全のため、西洋諸国から灯台の建設を求められた明治政府は、外国人技師を招聘し、明治2年に灯台事業を担う(攻略)」

幕末1866年(慶応2年)に幕府はイギリス他の国から要求を受け幾つか締結された改税約書の中に灯台をはじめとする<航路標識の整備>が掲げられた。要は日本の海岸線は暗くて危ない!なんとかしろと要求されたのである。

維新後、事業を引き継いだ明治政府がこの地に「洋式試験灯台」を設置したのがはじまり。外国人技師ブラントンは『日本の灯台』で<試験灯台>は四角形の煉瓦造りで高さ40フィート(約12.2m)3階建だったと書かれている。

ここでは灯台に関して機器類の試験や技師の養成を主に行っていた。

そもそも灯台の主管局は定まらず明治維新後転々とした経緯がある。

ちょっと横道にそれて「灯台」を所管する組織について一覧化してみた。

1870年(明治3年)に<灯明台>一切の事務は工部局管掌に。

1877年(明治10年)に工部省灯台局が設置された。

1885年(明治18年)12月22日に内閣制度の発足にともない逓信省が設立され灯台局は同省に移動。

1891年(明治24年)逓信省が官制改正によって灯台局廃止。

1925年(大正14年)逓信省灯台局が復活。

1938年(昭和13年)重要な灯台は気象観測も行うことになる。

1941年(昭和16年)航路標識事業(灯台を含む事業)が逓信省海務院の所管に。

1943年(昭和18年)運輸通信省設置。

1944年(昭和19年)運輸通信省灯台局。

1945年(昭和20年)運輸省灯台局

1948年(昭和23年)海上保安庁に移動。

■起重機

灯台の対岸には起重機(クレーン)が3機描かれている。時代は20年近く過ぎているが、明治末期から大正期に発行されたと思われる絵葉書の風景に起重機を確認することができる。画像には一基しか写っていないが、隣接して複数あるようにも思える。

この起重機は、鉄道の燃料である石炭を<船>から陸揚げするために用いられたのだろう。

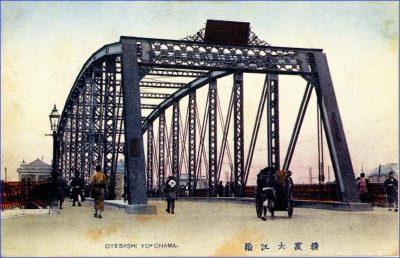

■弁天バシ

1871年(明治4年)に木製の桁橋が架けられた。

開港前このあたりに洲干弁天社があったことから「弁天橋(辨天橋)」と命名。

1872年(明治5年)に初代横浜駅が開設し、交通量が飛躍的に増大したために

1873年(明治6年)に木造のアーチ橋に掛け替えられた。

その後1908年(明治41年)に架け替えられたので、

この風景は1873年(明治6年)架橋のものと思われる。「横浜真景一覧」ではかなり頑強に作られているように見える。

資料では「本邦初の木造アーチ橋であって、そのスマートな三連アーチはステーションの洋風建築によく似合った(よこはまの橋・人・風土)」とある。

また「橋台、橋脚はれんがを巻いた鉄筋コンクリートであった。(かながわの橋)」とあるから、見た目はかなり頑強だったことが伺える。

「四隅の橋柱にはガス灯が設けられていた。(Wikipedia)」とあるが、「横浜真景一覧」では灯りは片側三つとなっている。

当時の写真があったので比較してみると、三連の橋脚が描かれ<ガス灯>は片側三本、計六本建っているので、丸い街灯はあっているが数は異なっている。

余談だが

1908年(明治41年)9月にプレートガーダー橋に架替。

1923年(大正12年)関東大震災で被災したが落橋は免れた。

1928年(昭和3年)10月に復旧工事が完了。

1976年(昭和51年)に架け替えられ現在に至る。構造は橋長54mの鋼鈑桁橋。床組は鋼床版である。

現在「辨天橋」はなぜか上流側が湾曲していて下流側はストレート。最初からそうだったのか?記憶が曖昧。昭和55年ごろの航空写真では確かに微妙なカーブが見てとれる。なにせ、この辨天橋の上は歴史ある国道133号線なのである。

【横浜の国道】133開港の道物語

(エピソード)

橋の袂(下流側右岸)に宝くじ売り場があって、ここのおばさんが、「とにかく道を良く聞かれるの」といっていたことが記憶にある。なんと聞かれるのか?を確認しておかなかったことが悔やまれる。

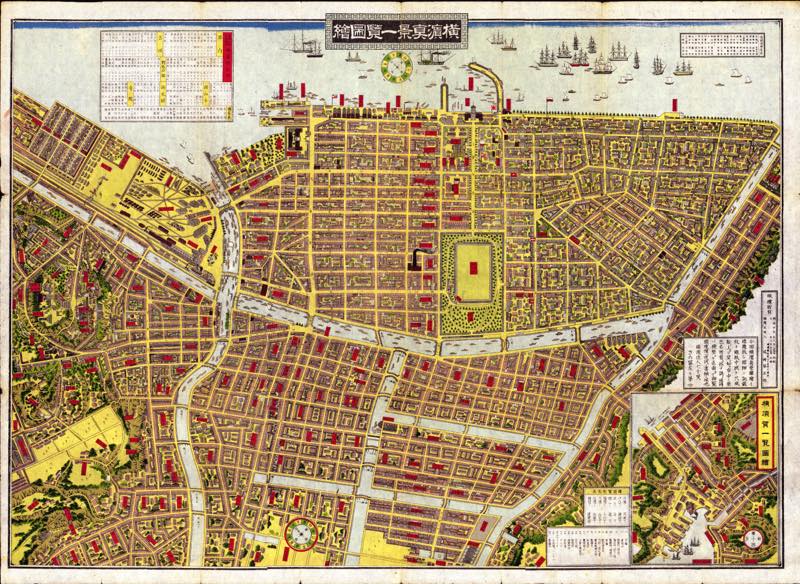

第956話【横浜真景一覧図絵徹底研究】第一話

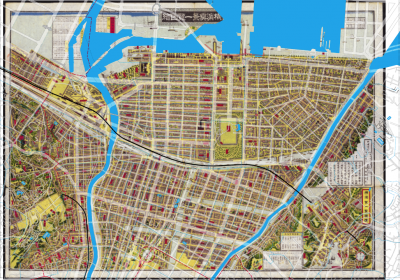

明治中期に描かれた地図に「横浜真景一覧」という実に見事な鳥瞰地図がある。測量による近代地図的描法が取り入れられ平面図が主流になった時期の珍しい都市鳥瞰図である。

この地図を詳細に見ていくと様々なことが見えてくる。今回から数回に分けてこの「横浜真景一覧」を徹底分析してみたい。

■都市鳥瞰図

近代の歴史をさかのぼる有効な資料に「写真」や「地図」がある。

近世以前にはほとんど無かった領域の史料の登場である。

「写真」や「地図」、

明治期まで遡ると現存する「写真」の数は限られてくる。地図も測量技術の輸入により正確な位置関係は判るようになったが、町の姿はなかなか見えてこない。

しかも横浜は震災と戦災を経て多くの資料が失われてしまった。

ここに紹介する「横浜真景一覧」は絵図である。作図なので作者のフィルターを通してどこかを<省略>しているのだが、描かれた<ところ>と両者に注目していくと、

この「横浜真景一覧」は都市景観を探る一級史料になる。

※調べた限り横浜真景一覧の<表現>に関する研究は少数しか見当たらなかった。

もっと多くの研究が登場することを期待したい。

■「横浜真景一覧図絵」の概要

「横浜真景一覧図絵J は1891年 (明治24年)尾崎冨五郎によって描かれた銅版画である。「佐野冨」という版元として販売され大変人気を博した江戸職人の技が凝縮された絵地図の代表作といえるだろう。

尾崎富五郎は木版を使って”地図一筋”に生きた職人でこの「横浜真景一覧図絵J は最晩年の<銅版画>※で「尾崎はその人生の中で,多くの横浜の絵図を手掛けている。「 横浜真景一覧図絵」までの尾崎の絵図には詳細な建造物の記載はないが,ここには詳細な建造物の様子が描かれており,開港後に浮世絵師たちが描いた横浜の絵図を回顧したようにも思われる作品である。(乙部純子)」

※横浜真景一覧図絵は尾崎富五郎の代表的仕事の一つと言われている。それを示す資料も多い。一方で尾崎富五郎 横浜区野毛町

1822年(文政5年)〜1879年(明治12年)という資料もある。

これはどういうことか?横浜真景一覧図絵は死後に描かれていることになる。

特に驚くことは無いだろう。尾崎富五郎の後継者がいたということだろう。二代目かどうかまではわからないが、初代を継いだ尾崎富五郎の俯瞰絵図はさらにバージョンアップして発行されている。

おそらく歩測を重ね、実地見聞を元に「風船ノ上ヨリ望シ如ク市中ノ景色名所」と書かれているように、都市鳥瞰図の傑作に仕上がっている。

横浜が開港し、居留地が形成され多くの外国人、日本人に人気があったのが横浜風錦絵だった。多くの店が立ち並び版元の「師岡屋」「金港堂」「錦誠堂」等が<江戸>から<横浜>に進出し短くも艶やかな“横浜浮世絵時代”が築かれた。

明治に入り横浜浮世絵人気も落ち着いた頃「野毛村」に店を構えたのが「佐野冨」こと錦誠堂・尾崎富五郎で、この「横浜真景一覧図絵」は冒頭でも説明したように全てが正確に描かれている訳では無く、ところどころ絵師としてのデフォルメも見られる点が興味深い。

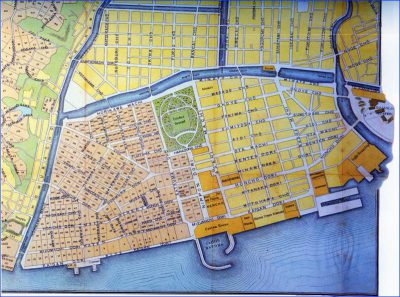

まずどのくらいの正確さなのか、全体のスケール感を掴むためこの「横浜真景一覧」を現在の関内エリアの地図と重ねてみた。

どうだろう、関内外の運河のスケール感はピッタリ。道路の幅や街区のズレはあるものの、概ねこの町の姿を描き出している。

おそらく当時発行されている居留地図を元にしてトレースしてからスケッチに入ったのではないか?と

おそらく当時発行されている居留地図を元にしてトレースしてからスケッチに入ったのではないか?と

当時有名な1888年(明治21年)末発行の ”The Japan Directory”をトレースして重ねてみた。地図の軸線となるだろう横浜公園を基準に運河の位置や桟橋の位置を比較したが明らかに異なるので、これを参考にしてはいないと思われる。  現在のマップとの比較では、

現在のマップとの比較では、

<関内エリア>は正確だが、関外になるとかなり方角にズレが生じているのがわかる。ただ伊勢山の描写等から関外の描写も内容に関しては丁寧に観察されていることがわかる。 利用者にとって当時としてはかなり正確に感じられたのではないだろうか。

利用者にとって当時としてはかなり正確に感じられたのではないだろうか。

(つづく)

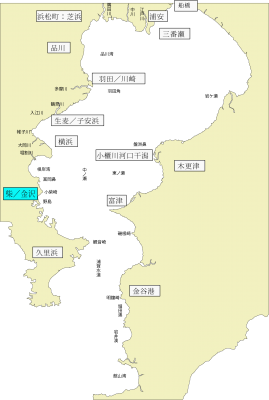

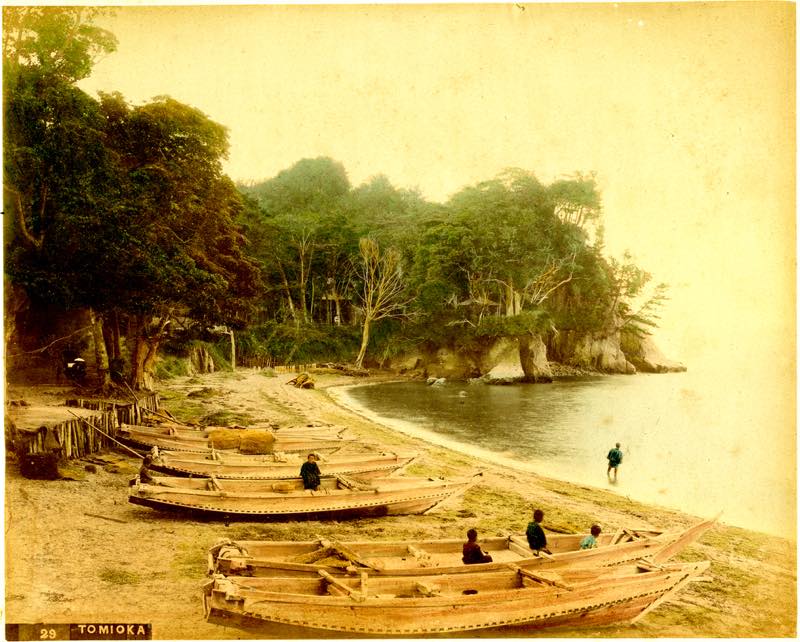

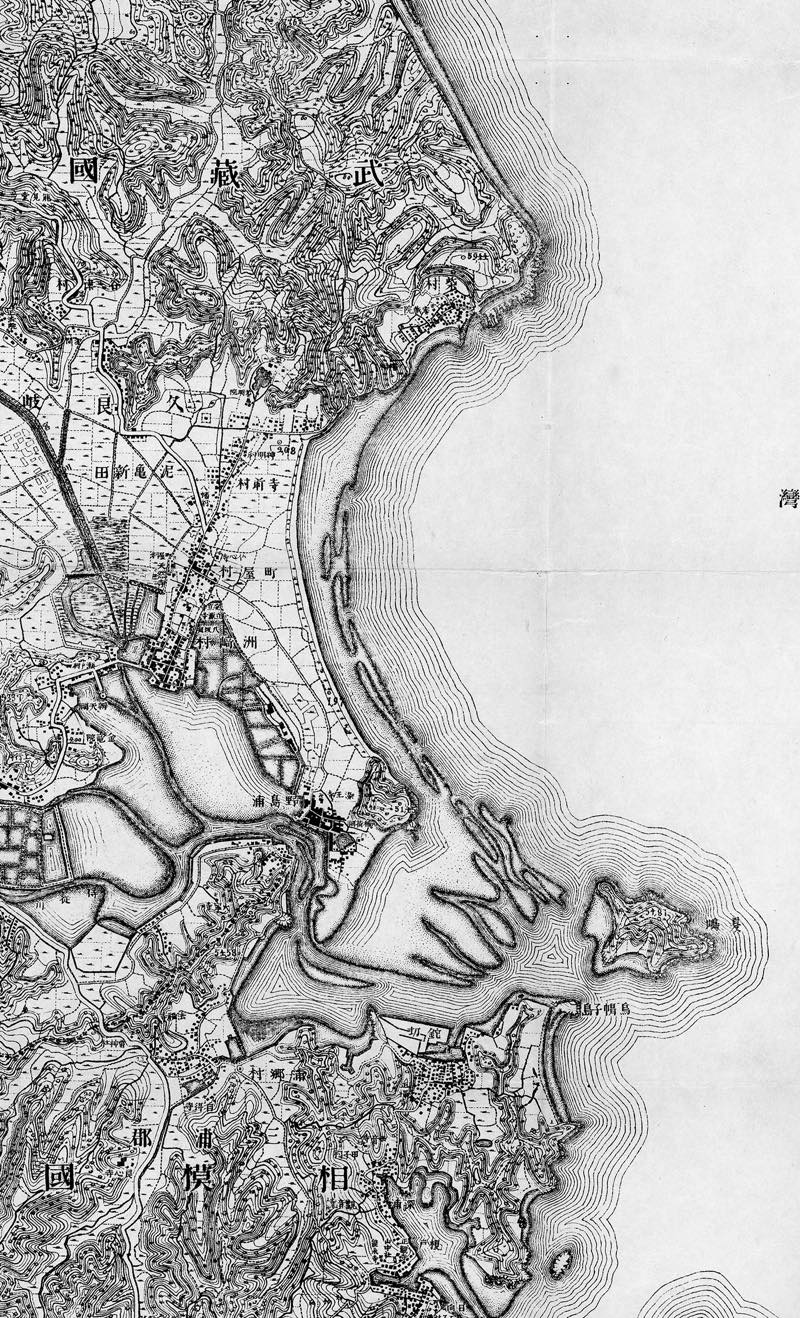

第954話ざくっと、かねさわ史

<プロローグ>

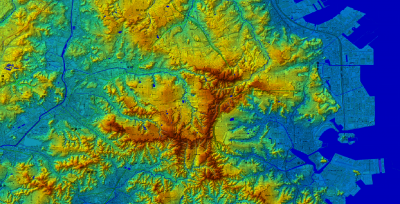

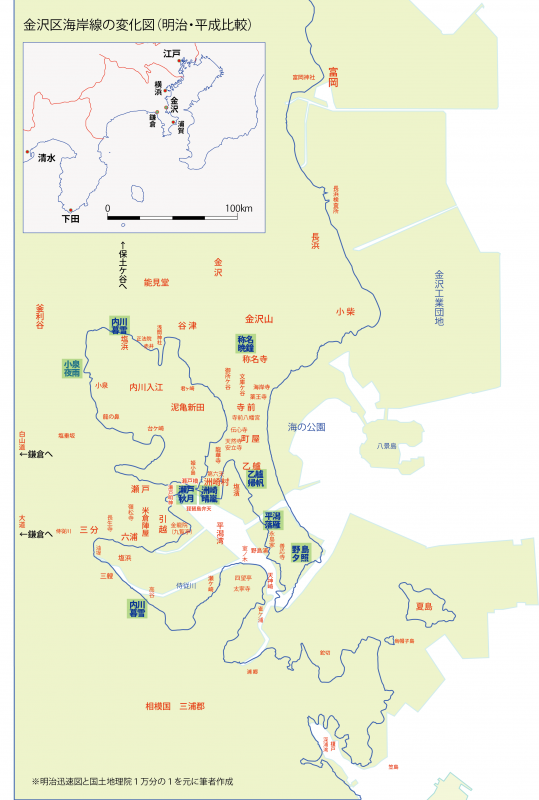

横浜市金沢区は市域の南端、東京湾の一角、太平洋に繋がる三浦半島の付け根に位置します。関東平野の深い入海となっている東京湾は起伏に富んだ多くの入江を擁しています。 中でも、金沢の入江は内川入江(泥亀新田)と平潟湾・雀ケ浦が織りなすシダ葉のような海岸線を描いていました。

中でも、金沢の入江は内川入江(泥亀新田)と平潟湾・雀ケ浦が織りなすシダ葉のような海岸線を描いていました。

陸に視点を移すと金沢は丘陵が海岸まで迫り、武蔵国と相模国境となる尾根が多摩丘陵までなだら

かに続いています。

金沢の海は古くから埋立の歴史でもありました。江戸時代には少ない耕地を増やすために新田開発が行われ、入海の干拓事業が先達の手によって行われてきました。そして近代以降、海岸線が劇的な変化を遂げます。

横浜の海岸線は埋立によってほとんど失われ唯一残された海岸線が金沢の海岸”野島”に僅かですが残されています。 一方で人工海岸ではありますが、横浜に<濱>を復活することができたのもここ金沢の海です。

一方で人工海岸ではありますが、横浜に<濱>を復活することができたのもここ金沢の海です。

平地は少ないものの自然豊かな金沢の海岸線の歴史を振り返ってみましょう。

<中世の金沢>

古代には野島貝塚や称名寺貝塚など多くの遺跡が発見された金沢ですが、中世以降近代まで六浦の名が一般的でした。古くは武蔵国倉城(久良岐)郡六浦荘という荘園の下で、六浦・金沢(かねさわ)・釜利谷・富岡の四郷がありました。

金沢が歴史に大きく登場するのは鎌倉時代です。

十二世紀、武士によって近畿から離れた鎌倉に幕府が開かれ、金沢(六浦荘)は鎌倉幕府の経済を支える台所となりました。

源頼朝が初めて東国に拠点(幕府)をおいた鎌倉は三方を山に囲まれ、海に面した自然を利用した要害地形である反面、幕府を支える多くの人々の経済を維持するための生産力、物資供給力がありませんでした。

六浦の湊は朝比奈を通して北条氏一族によって統治され盛んに交易が行われました。

幕府にとってこの六浦湊の果たした役割は大きく、鎌倉の都が必要とした日用品等は対岸の房総から供給し、遠くは中国・東アジアとの交易港としても重要な役割を果たしました。

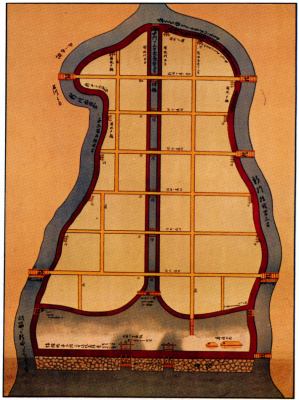

金沢の自然条件に着目した金沢北条氏の初代北条実時は、中国白楽天に影響され平潟湾一帯を美しい都市として整備します。中でも平安時代には「布久良(ふくら)郷」とよばれていた内川の入江と平潟の海峡、洲崎に「瀬戸橋」を設けたことで、称名寺、能見堂を含めた金沢全体の物流・港湾機能がダイナミックに変わりました。金沢の地は交易だけではなく経済・文教の地としても大きく発展することになります。

<近世の金沢>

東国に初めて成立した武家政権も十四世紀に崩壊し、都が京都に戻るとともに鎌倉幕府を支えた金沢六浦の湊も次第に寂れてしまいます。称名寺、金沢文庫を中心にその後も鎌倉文化の一端が護られることになりますが、戦国時代には多くの武将によって金沢文庫の宝物類は持ち出され、歴史のページから消え去ってしまいました。

室町、安土桃山時代を経て江戸時代に入ると、戦の時代が終わり平和な時代が訪れます。江戸十里四方約二十キロ圏内が江戸のヒンターランド(後背地)経済圏となる中、金沢は近郊庶民の物見遊山、観光の地としても賑わうようになります。

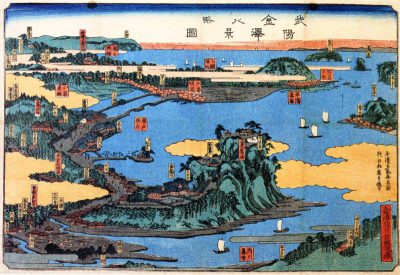

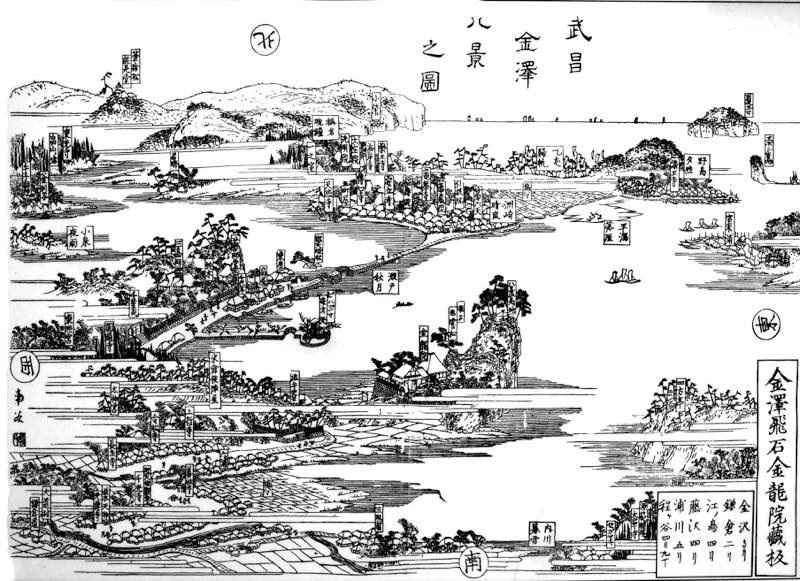

キッカケは海の風景を描いた「金沢八景」が多くの人に知られるようになったことでした。 「金沢八景」は相模三浦氏一族出身の随筆家である三浦浄心や水戸光圀に招かれた日本篆刻の祖といわれた東皐心越禅師らが中国”瀟湘八景”に倣って金沢の地名を選んだことに始まります。

「金沢八景」は相模三浦氏一族出身の随筆家である三浦浄心や水戸光圀に招かれた日本篆刻の祖といわれた東皐心越禅師らが中国”瀟湘八景”に倣って金沢の地名を選んだことに始まります。

中でも心越禅師が”故郷瀟湘八景”になぞらえた七言絶句の詩を元に描いた八景絵図が江戸で人気を博し版を重ね知られることになります。さらに歌川広重を始めとする多くの有名浮世絵師がこの作品に刺激され様々な角度から金沢の名所絵を描いたことで江戸庶民にとっても広く知られた名所となります。

<海の地場産業>

金沢の海の歴史を語るには”地場産業”としての製塩業と漁業についても触れておく必要があるでしょう。

人々の暮らしに欠かせない塩の生産は江戸時代の重要な産業の一つで、明治中期までは金沢平潟湾の塩は特産品でもありました。古くは室町時代後期南北朝時代に称名寺領洲崎・町屋に塩垂場(製塩場)があり塩の年貢銭を収めていたことが記録で確認することができ都を失った称名寺の重要な収入源であったことがうかがえます。製塩はただ海があれば生産できるものではなく、幾つかの条件が必要でした。塩水・干潟・燃料・物流手段など金沢の地は製塩に必要な条件を兼ね備えていました。

江戸後期に編集された新編武蔵風土記稿には金沢の製塩業の様子が克明に記されています。

製塩には幾つか方法がありますが、金沢では干潟で濃縮された海水を釜に入れ、燃料(塩木)を燃やし結晶化させ炊き塩を抽出する方法が一般的でした。製塩業には干満差のある干潟、安定した燃料生産が必須条件でした。

1872年(明治5年)三分村(六浦) で年間67トンの塩、三万束の薪が生産されたことが記録されています。この金沢の製塩業は1905年(明治38年)に塩が専売品となった以降急速に縮小されていきました。

次に金沢の海の産業の一つ、漁業について少し触れておきましょう。金沢・富岡には小規模な漁村が点在していましたが、江戸時代以降、漁法・漁場と消費地の変化による漁業権争いの歴史を刻んできました。

近世以降、江戸湾の狭い漁場に生きる漁村は村ごとに漁法・漁具の使用が事細かに決められていましたので漁法・漁具の進化は死活問題でした。そのため、漁場や漁法に関する数多くの紛争調停の記録が残されています。近代に入ると、横須賀が軍港として発展するに従い、漁村同士ではなく漁業そのものが制限を受ける一方、皮肉にも周辺人口が増るに伴い需要も高まり漁村のジレンマが高まりました。

そして戦後は、横浜の海岸線で唯一残されていた富岡・金沢の海岸が埋め立てられることになり、地先で漁を営む人々にとって、廃業の危機が訪れます。昭和期、漁業に携わる人達の壮絶で苦悩多き戦いがあったことも忘れてはならないでしょう。

<干拓・埋立>

前にも紹介したように、金沢は景勝地でもあり、中でも平潟湾の海岸線は江戸期金沢八景の一つ「平潟の落雁」で知られた名所でした。この瀬戸橋奥の入海は十七世紀から十八世紀に行われた江戸期の大新田開発期に永島家によって二世紀に渡り泥亀新田干拓事業が行われます。この干拓によって新しい新田村が誕生し一部は蓮田の風景として戦後まで残りました。

瀬戸橋より外海側の平潟湾が現在の姿に大きく変わるのが昭和30年代から始まる金沢地先埋立事業でした。

<開港と近代金沢>

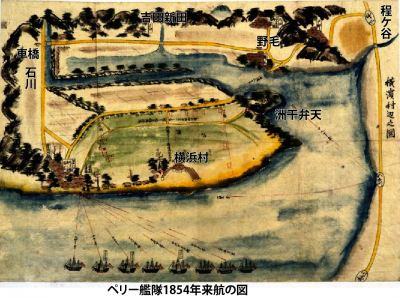

1853年7月8日(嘉永6年6月3日)夕方、ペリー率いる米艦隊が浦賀沖に現れ、人々は驚き「黒船」と呼びました。見物人でいっぱいになった浦賀では勝手に小船で近くまで繰り出し、上船して接触を試みるものもあったそうです。

恐らく、横浜市域で初めてペリー艦隊を見たのは金沢の人々でしょう。

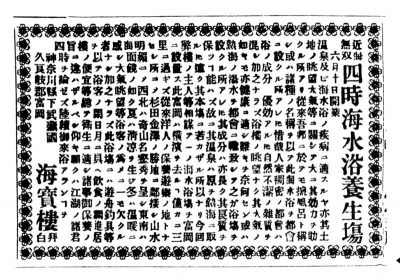

ペリー来航で金沢の海にも大きな変化が訪れます。開港によって現在の関内地区に外国人居留地が作られ多くの外国人が暮らすようになります。

初期には行動制限もありましたが、フルベッキや宣教師で医師でもあったヘボンほか多くの外国人が富岡・金沢の地を訪れ避暑に適した潮湯治場(海水浴場)として彼らによって紹介されることになります。さらに明治六年の堀割川開通によって富岡・金沢エリアへの交通の便が飛躍的に改善されたことによって、横浜・東京の政財界人の別荘地としても注目されるようになります。金沢・富岡の人々にとっても堀割川の果たした役割は大きいものがありました。

富岡には三条実美が別荘、伊藤博文は地元に仮寓し、井上馨もその隣に別荘を建てるなど富岡の丘と眼前に広がる海を愛でました。伊藤博文らが金沢の地で明治憲法の草案を練ったという話は有名です。

大正期には日本を代表する日本画家である川合玉堂や鏑木清方が富岡・金沢の地を気に入ります。

日露戦争の頃から、隣接都市横須賀が軍港として拡充されることをキッカケに、多くの軍需産業が金沢、富岡の地にも進出し工場用地・住宅用地として街が発展していきます。戦前、公式の地図から富岡以南が消えてしまう時期もありました。

戦後は米軍の接収・解除の時期を経て、昭和30年代の金沢地先埋立事業へとようやく繋がっていきます。

<海の公園誕生>

金沢の海に大きな転機が訪れます。横浜六大事業の一つである金沢地先埋立事業が計画され金沢の海岸線が大きく変貌を遂げることになります。富岡の海岸はほぼ埋め立てられることになりましたが計画の一環として、乙舳、小柴の海岸の浜をより活かした人口海岸「横浜市海の公園海水浴場」が昭和63年7月2日に誕生します。約1㎞にわたる砂浜と豊かな緑を擁する「海の公園」は計画当時、人口浜に関する知見が少なく実験と調査を行いながら造成を行ったそうです。

砂は千葉県富津の山砂を使用し土は能見台の開発で生まれたものを運び、旧海岸にあった黒松の成木も活かしながら、のべ約二万一千本の樹木が移植され現在もその姿を残しています。

砂浜だけではなくシーサイドライン八景島駅前の海岸線には安山岩の磯場、潮溜まりも作られ変化ある海岸線となっている点も特徴の一つでしょう。

現在海の公園は、年間を通して多くの人が利用する神奈川有数の”海岸公園”としてその重要性が認められています。

所在地

横浜市金沢区海の公園 10

面積 470,155 m²(平成5.12.1現在)

種別 総合公園

<まとめ>

戦後、私たちは経済優先の下で多くの海辺資源を失いましたが、横浜から<浜>が消えてしまいそうになり多くの方々によって美しく豊かな海辺を取り戻す努力が現在も続いています。

多くの人が海を愛で、海に遊ぶ歴史は近代以降一世紀半のことです。失うことはたやすく失ったもの取り戻すには多大なエネルギーを必要とします。取り戻すことができないこともあります。

私たちは、海の歴史を通して楽しく安全な海の恵みを享受するために海への感謝と畏敬の念を忘れないことが大切でしょう。

参考文献:

江戸東京・横浜の地形 2013年刊

横浜の埋立 1992年刊

幕末の農民群像 東海道と江戸湾をめぐって 1988年刊

金沢ところどころ 改訂版 1998年刊

横浜・野島の海と生きものたち 1995年刊

新編武蔵風土記稿 横浜・川崎編 1982年復刻版

【金沢区関連ブログ】

第953話 地政学的に横浜駅を観る

第一章

「横浜駅の歴史」が面白い!

横浜駅の歴史は横浜市の近現代史を語るキーワードになる。

横浜駅の彷徨から開港の近代史が、

三代目横浜の東西戦争からは戦後史が見えてくる。

近代以降、

<駅>の視点で横浜を観ると探ってみよう。

開港に伴い発展した開港場に鉄道敷設が決まった。

場所は大岡川を越えることなく内田清七が埋め立てた現在の桜木町駅の位置。

当時横浜の中心部であった関内エリアに鉄道が敷設されることはなくその後京浜東北根岸線が関内外の境界、派大岡川の上を通過し、市営地下鉄は一部をかする程度である。

そもそも初代「横浜駅」は

開港交渉で東海道筋神奈川宿から外し帷子川を越え大岡川河口に開港場を作ったことで、後の幹線鉄道からも外れることになってしまった。

その後開設された横浜港に繋がる<横浜港線>のように特別支線的な扱いで初代「横浜駅」を残さず<廃止>し二代目にする必要が何故あったのだろうか?

なぜ「神奈川駅」がメインに出てこなかったのだろうか。戦前の行政権力は圧倒的に県政にあった。県知事は廃藩置県で失った藩主の力ほどではないが、その決定権は市政と比較にならなかったのだ。

東海道線「神奈川駅」がありそこから「横浜駅」行きが出る。ときには東京〜横浜間直通便が出ても不自然ではない。

なのに 横浜駅は二代目となり、さらに三代目へとうつろう。

1872年6月12日(明治5年5月7日)

横浜駅〜品川駅間 開通。

1872年10月14日(明治5年9月12日)

初代横浜駅〜新橋駅間 開通。

1887年(明治20年)7月11日

初代横浜駅経由(スイッチバック)して 国府津駅まで開通。

1889年(明治22年)7月1日

東海道本線 神戸駅まで全通。

1898年(明治31年)8月1日

東海道本線、初代横浜駅を経由せず<上り線>程ヶ谷駅(保土ケ谷)短絡直通線開通、<下り線>神奈川駅に停車。

1901年(明治34年)10月10日

神奈川駅〜程ケ谷駅間に「平沼駅」開業。

1914年(大正3年)12月20日

鉄道省 高島町駅開設(京浜間電車運転開始)

1915年(大正4年)8月15日

二代目横浜駅が高島町に開業。平沼駅は廃止、初代は桜木町に名称変更。

単純に年表で追ってみると 少し納得がいくが、投資は何故行われなかったのか?

東海道本線を本格的に運用するために初代横浜駅をスルーし程ケ谷駅、平沼駅に停車する措置が必要になった。このときは初代「横浜駅」は諦めていない。

電化にともない、高島町駅ができその後二代目になるときに、

帷子川河口は沼地のままだったので「神奈川駅」をむりやり高島町側に持ってくるのは難しいだろう。ただ、埋立元年の大正期にこの帷子川河口域は何故開発されなかったのだろう???

このエリアは見れば一目瞭然、埋立事業により好立地となることに多くの人が気がついていたはずだ。

ここ高島エリアにはいち早くスタンダード石油会社が進出していた。

三代目横浜駅が本格的に”看板駅”となるのは 戦後接収解除を待たなければならなかった。

関連リンク

第867話 【明治の風景】横浜駅前公衆便所

※さらっといきました。

第二章

三代目「横浜駅」は横浜の表玄関なのか?

(つづく)

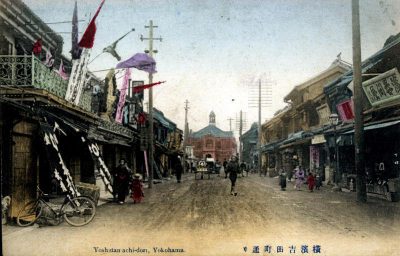

第952話 吉田町通物語

昭和の記憶に開港の時代が刻み込まれている瞬間に出会う。吉田町では、店の名に<土手>をツケて呼んでいたと聞いて久しぶりに痺れた。

これこそ昭和に伝わっていた開港の記憶だ!

吉田町の大店(おおだな)だった「武蔵屋呉服店」は当時「土手のむさしや」と呼んでいたと伊勢佐木に店を移した「むさしや」の津田さんに伺った。

吉田町の店は皆<土手の〜>と呼んだとのことだが、最初は運河側の店のことだったかもしれないが、これは宿題としよう。

なぜ<土手の〜>と呼ばれていたか、ここには若干説明が必要だろう。

とにかく昔の記憶が生きていたことが素晴らしい。

結論から言えば

「吉田町は土手沿いに生まれ育った町である。」

江戸時代初期1667年に干拓事業が完成し、1669年には幕府より吉田新田の名が認められたことに始まる新田の歴史は、それまで深い入海だったこの地域の交流を深める道の誕生でもあった。 半農半漁の野毛村、太田村と対岸の石川中村は、この吉田新田に橋が架かることで往来が盛んになった。

半農半漁の野毛村、太田村と対岸の石川中村は、この吉田新田に橋が架かることで往来が盛んになった。

最も頻繁に利用されたのが現在の「長者橋」と「車橋」ルートで、野毛村と石川村は隣村となっていく。この人の流れは2つの村を繋ぐ現在の長者町1丁目から9丁目という町名にも現れている。

江戸時代、この道を通り石川村に出て横浜村に入り風光明媚な洲干弁天詣もさかんに行われたと想像できる。

ここに転機が訪れた。外国船から多くの異国人が降り立ち、横浜村の外れで外交交渉が行われ、この地が開港場となる。

ここに転機が訪れた。外国船から多くの異国人が降り立ち、横浜村の外れで外交交渉が行われ、この地が開港場となる。

1858年(安政5年)に日米修好通商条約が調印され、幕府は神奈川(横浜)の開港を翌年6月と定め開国へと一気に舵をきることになる。

横浜は神奈川の一部なり!

と主張はしたが、東海道神奈川宿から横浜への交通は非常に不便であったことは紛れもない事実だった。そこで幕府は、東海道から開港場までの道を普請することを決める。芝生村(現在の西区浅間町)から開港予定地まで直線で繋ぐにはいくつかの架橋と峠の開削が必要だった。

工期3ヶ月の突貫工事で、架橋材は欄干に杉、杭には松を使用し人海戦術で「横浜道」が開港日直前に完成する。

・新田間橋、平沼橋(現・元平沼橋)、石崎橋(現・敷島橋)

・野毛の切通し

・野毛橋(現・都橋)、太田橋(現・吉田橋)

こうして横浜道の完成は開港の1日前だった。

実はこの工事、ピンはねで間に合わなくなり保土ケ谷宿本陣苅部家に泣きついてなんとか完成したというおまけまでついている。

この「横浜道」の完成によって、まず漁村野毛村が開港の街に変身する。

1859年(安政6年)6月4日だから開港後すぐに神奈川奉行所<奉行役所>が戸部村宮ヶ崎(西区紅葉ヶ丘、現・神奈川県立青少年センターあたり)に開設する。

太田村(現在の日ノ出町)には陣屋(警備本部)ができ野毛は役人と武士が通ういわば官庁街になった。

No.438 神奈川奉行入門

開港し道はできたが、開港場となる横浜村にはヒト・モノ・カネが大きく動く町普請が必要となる。

特に町普請には人と部材が集められる。

大きな荷物は船便で、小物は東海道から「横浜道」を使って開港場に搬入された。

前置きが長くなったが

この横浜開港場の町普請の要衝にあったエリアが「吉田町」だった。

当初、野毛から「野毛橋」を渡り吉田新田の端の石垣突堤堤(土手)脇道を使って「太田橋(吉田橋)」へと人とモノが流れた。

横浜にいち早く登場した商店街が「吉田町」だったと私は考える。

■幕末・明治初期の吉田町ビジネス

※資料で確認できた範囲での一覧です。

安政五年 清水組支店(清水喜助)建設業→現存

安政六年 飯田屋商店 米穀酒類販売

文久年間 小泉商店(遠州屋) 鰹節乾物

慶応二年 田中屋 茶小売業・両替業→現存

慶応三年 油屋小林商店 砂糖卸小売業

明治元年 武蔵屋 下駄小売

明治二年 武蔵屋呉服店 呉服商→移転現存

明治二年 大野屋 足袋販売

明治三年 駿河屋 新古衣類

明治三年 遠州屋(雪吹啓次郎) 新古衣類

明治四年 満利屋 人形・玩具→移転現存

明治四年 清水商店 乾物米穀問屋

明治初期 徳島屋呉服商 呉服商

明治六年 濱田屋呉服店 呉服太物卸小売

明治六年 萬屋石油米穀商 米穀油類卸小売

明治七年 伊勢屋金物店 金物販売

明治九年 山田時計店 時計金属美術商

一覧を見れば明らかなように

吉田町に拠点を構えて大成功したのが「清水組」現在の清水建設である。

<川の奥白い社屋が清水組。左手が柳橋、右側が現在の桜木町に位置する>

人が通れば商いが生まれる。現在も吉田町に店を持つ「田中商店」は幕末、この地でお茶を飲ませる商いを始め成功する。

新田が開港場のバックヤードとして変化する中、干拓地(新田)の整備が行われ、運河の町が登場する。

関内と関外を分ける運河、派大岡川と堀川の護岸整備が進み、土手の吉田町裏に柳町が誕生し、対岸には湊町が整備される。

さらには野毛浦地先に鉄道用地が内田清七によって埋め立てられ、桜木川・大岡川・派大岡川が交わる運河の十字路が誕生する。後に吉田町となる柳町はその名の通り、運河岸に柳木が植えられ、船着き場も作られ荷揚げ場として昭和まで使われることになる。 <昭和20年代の吉田町派大岡川岸。貸しボート店が賑わっていた>

<昭和20年代の吉田町派大岡川岸。貸しボート店が賑わっていた>

吉田町の<土手>には吉田新田の土手と同時に岸辺・船便が活用された運河の街という2つの意味合いがこめられているのだろう。

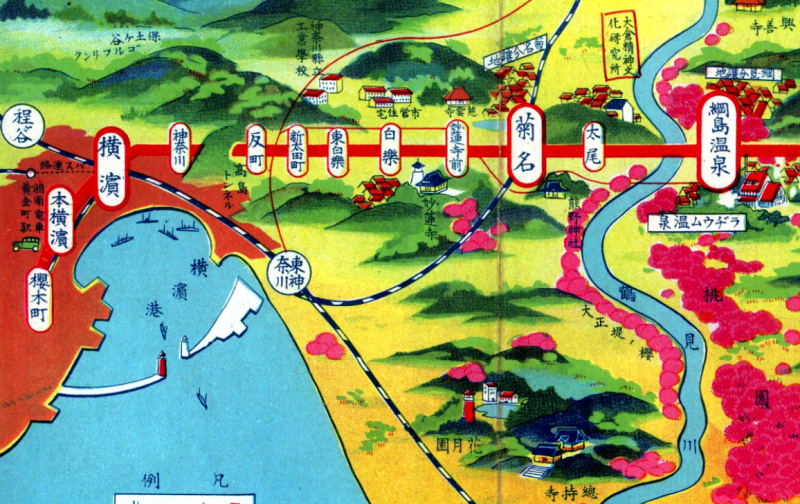

第951話【横浜の地図】東京横浜電鉄

1930年(昭和5年)に発行された「東京横濱電鐵」の沿線案内を兼ねた路線図の一部です。

この路線図をネタにこの時代を少し読み解いてみます。

現在と異なっているのが、

○国鉄線の「程が谷」→「保土ケ谷」

一昔前は「保土ヶ谷」でしたが近年は「保土ケ谷」表記要請もあり変更されています。

この駅は1887年(明治20年)7月11日に東海道本線が開業し「程ヶ谷駅」として開業し、1931年(昭和6年)10月1日に保土ヶ谷に改称します。

現在「保土ケ谷駅」は横須賀線の駅で、東海道線は止まりません。

1930年(昭和5年)3月15日に横須賀線が電化されたことをきっかけに通過駅となりました。

○湘南電車黄金町駅→「京浜急行黄金町駅」

この路線図が発行された1930年(昭和5年)がポイントです。この年の4月1日に湘南電気鉄道が黄金町を始発駅として浦賀駅まで、また同時に金沢八景駅から湘南逗子駅まで開通しました。

翌年、湘南電気鉄道は隣の「日ノ出町駅」まで延伸、東から延伸した「京浜電気鉄道」と合流し京浜急行が誕生します。

○本横濱駅

1928年(昭和3年)8月から1931年(昭和6年)1月まで2年と5ヶ月間存在した駅です。やや複雑なのが本横濱駅は1928年(昭和3年)5月に「高島駅」として開業し、三ヶ月で変更され、1931年(昭和6年)1月に元の「高島駅」をちょっとアレンジした?「高島町駅」に戻ります。

現在は横浜駅・桜木町駅間が廃止され消え去りました。

○東神奈川・菊名間

この時点で、「大口駅」はありませんでした。大口駅が開業したのは戦後1947年(昭和22年)12月20日のことです。

○神奈川駅→廃止

東京横浜電鉄が開業当時、横濱の終着駅として1926年(大正15年)2月14日に開業しました。開業当時は、国鉄神奈川駅、京浜電気鉄道神奈川駅もできるなど、現在の横浜駅はありませんでした。その後、東京横浜電鉄が延伸する中、若干高島トンネル寄りに移動して営業。戦時中に空襲を受け全焼し営業休止のまま1950年(昭和25年)4月8日されました。

○新太田町駅→廃止

1926年(大正15年)路線の開業と同時に開設された駅です。神奈川駅と同様横浜大空襲で消失し休業し戦後すぐに廃止されました。

ところが、1949年(昭和24年)3月15日から6月15日まで野毛山と神奈川の二ヶ所に分かれて開催された「日本貿易博覧会」のアクセス駅として新太田町駅を「博覧会場前駅」として臨時復活しました。(記念碑が残っています)

No.75 3月15日 JAPAN FOREIGN TRADE FAIR YOKOHAMA

※横浜駅・神奈川駅・反町駅・新太田町駅の駅間距離は極めて短かったので、廃止は時間の問題だったといえるでしょう。

○太尾駅→大倉山駅

太尾の名は古くからある地の名で、橘樹郡大綱村大字太尾を駅名としました。1932年(昭和7年)3月31日に「大倉山駅」に改称され現在に至ります。「大倉山」の名はこの路線マップに掲載されている「大倉精神文化研究所」がこの地に設立されたことに由来します。ここは梅の名所でもあります。

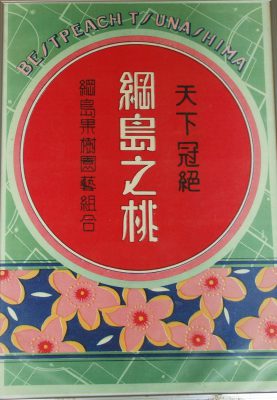

○綱島温泉駅→綱島駅

東京横浜電鉄が開通した1926年(大正15年)2月14日に開設された初期の駅の一つです。路線が開通した当時、すでにこの近くにラジウム温泉が出ることが確認されていたことから「綱島温泉駅」と命名。この温泉を電鉄会社も乗客誘致を兼ね温泉ビジネスに進出、直営の「綱島温泉浴場」を開業します。

その後、戦争突入により温泉街の旅館業廃業命令が出されながらも細々と営業されていました。

1944年(昭和19年)10月20日に綱島温泉駅は綱島駅に改称し現在に至ります。

温泉街としては、戦後また復活し「東京の奥座敷」や「関東の有馬温泉」などとも呼ばれた時期があります。

(西の岡山・東の綱島)

このフレーズは、戦前の桃の名産地を示した言葉で、綱島は水害に強い桃生産でその名を全国に轟かせた時期があります。

No.57 2月26日 ある街のある店の歴史

■住宅地の開発・販売

東京横浜電鉄時代から東急電鉄に至るまで、電鉄会社としては積極的に分譲地開発を進め、菊名(錦ヶ丘)、綱島、日吉、そして有名なった田園調布などが開発されました。

■白楽駅・東白楽駅

市営住宅

斎藤分町に建てられた市営住宅のことと思われます。

神奈川県立工業学校→1911年(明治44年)に開校した神奈川県立工業学校のことで神奈川県内で最も歴史ある工業高校です。日本のファーブルとして有名な熊田千佳慕もこの路線図が発行された頃の1929年(昭和4年)に、神奈川県立工業学校から東京美術学校(現・東京芸術大学)に入学しています。

No.44 2月13日 熊田と土門

■妙蓮寺・熊野神社・慈雲寺

戦前の観光資源は神社仏閣が主流を占めていました。沿線にも幾つか観光スポットとして神社仏閣が示されています。

妙蓮寺に関して

No.422 【舞台としての横浜】妙蓮寺と野毛

※横浜線と東急線に<翻弄された>お寺です。でも結果的に駅前の便利なお寺として良かったのではないでしょうか。

・熊野神社(師岡熊野神社)に関して

「横浜の祈願所として親しまれ西暦724(神亀元)年に開かれた1280余年の歴史を誇る 横浜市内随一のパワースポット」と自らのHPでも称する神社。

戦前はかなり広い境内があり、現在も杉山神社と尾根伝いに繋がっています。

戦前はかなり広い境内があり、現在も杉山神社と尾根伝いに繋がっています。

・慈雲寺に関して

日蓮宗の寺院で、港北区仲手原にあります。妙蓮寺(妙仙寺)と並ぶ本門寺の末寺で新編武蔵風土記稿には「明治元年一月七日、神奈川町大火に類燒し、堂宇・什寶等悉く灰燼に歸し、中興以來の舊記等を失ひ、沿革全く不明となつた。同寺は元、神奈川町字神明町七百三十二番地に在つたが、現住第二十五世日量代、境内及び境地全部約一千坪の地と神奈川小學校敷地として、横濱市に讓與し、大正十四年八月十二日、今の地に移轉した。」とあります。