ホーム » 【時代区分】 (ページ 9)

「【時代区分】」カテゴリーアーカイブ

第852話 7月19日京浜急行と権現山の戦い

京浜急行神奈川駅は京急線の中で一番“狭い”ホームのある駅です。(感覚です。実際測っていません)

開業は1905年(明治38年)12月24日、歴史ある駅です。

今日は駅そのもののエピソードは別の機会に譲ります。

今日は駅そのもののエピソードは別の機会に譲ります。

神奈川駅のある一帯は明治期に鉄道を敷設する際、丘陵の一角を大きく削りました。

神奈川駅を挟んで両側が繋がっていました。 東京に向かって右側(東側)の駅際にある小高い丘が「幸ケ谷公園(権現山)」、反対側の西側が高島台にあたります。

東京に向かって右側(東側)の駅際にある小高い丘が「幸ケ谷公園(権現山)」、反対側の西側が高島台にあたります。

今日は横浜の歴史を一気に戦国時代へと時間を戻しましょう。

時は16世紀初め、永正7年(1510年)7月19日の今日は、9日間も壮絶な権現山(ごんげんやま)の戦いが終わった日です。

「権現山の戦い」とは、上杉連合軍がここ権現山を居城とした上田勢と支援した北条氏を破った戦いです。

江戸時代に本格的に整備された東海道ですが、それ以前から東海道は太田道灌の開いた江戸と西国を結ぶ重要な道でした。東京駅から東海道線に乗ると品川近辺の御殿山を過ぎると、平坦な道が続きます。

神奈川県に入り最初の丘陵がここ<神奈川>です。

中世から、権現山は街道の要衝にあたり、戦略的に重要な場所でした。

当時武蔵の国一帯は上杉一族の勢力下にありました。その南端にあたる城が権現山城で扇谷上杉朝良家臣<上田蔵人政盛>が城主として一帯を治めていました。ここに、波乱が起こります。伊豆にあった北条早雲が、鎌倉まで勢力を伸ばし、さらには武蔵の国へと侵攻します。

この時、早雲は権現山城主であった上田 政盛に、上杉傘下から我が北条の仲間になれというメッセージに呼応し兵を挙げます。

この権現山の戦いに関しては上田 政盛が早雲の策略に乗って主君<上杉>を“裏切る”といった表現が多いようです。

「伊勢宗瑞(北条早雲)の調略に応じて相模国境に近い武蔵国権現山城で挙兵した。」

「まず扇谷上杉朝良の家臣・上田政盛を寝返らせ、修築したばかりの相模国<ママ>権現山城に据えた。」(文中相模国→武蔵国)

「早雲は永正4年(1507)、越後の守護代長尾為景(ながおためかげ、1489〜1543・上杉謙信の父)と守護上杉房能の戦いに乗じて、扇谷上杉氏家臣の権現山城主上田政盛(うえだまさもり、生没不詳)を寝返らせます。」

資料を読むと事態はそれほど単純では無く、関東上杉家の<内紛>が<上杉家>に反旗を翻す要因と考えるのが妥当と思われます。元々、権現山城主 上田政盛は扇谷(おおぎがやつ)上杉家の家臣でした。ところが、同じ上杉家の<山内上杉家>によって領地だった神奈川湊を奪われてしまいます。ここに<山内上杉家>に対する反感(恨み)が生まれ、新たなる勢力となってきた北条早雲に与します。

ただ悲劇なのは、この反旗によって仲違いした扇谷上杉家の上杉朝良と山内上杉家の上杉憲房が連合で上田政盛の挙兵した権現山城を圧倒的陣容で包囲し壮絶な戦いが行われ、早雲の援軍が到着する前に陥落します。

※一説では上田政盛は生き残り、後に扇谷上杉家家臣として復活したという説もあります。

この権現山の戦いをキッカケに関東全域をめぐって伊勢氏(後の北条氏)と上杉氏との同盟関係が完全に破綻、戦国時代の覇権争いが激化していくことになります。

(神奈川台場)

この権現山の戦いの舞台となった場所は現在幸ヶ谷公園となっています。ただ戦いのあった当時よりかなり<低く>なっています。

ペリー来航後、急遽神奈川台場を構築するにあたり、埋立て用の土砂がこの権現山の山頂部分を削って使用されたため低くなり<台形>に変わっています。

※余談

この権現山の戦い、2万の上杉勢に対し2000の将兵で迎え撃った上田政盛陣営は圧倒的大軍の前に惨敗しますが、そこに

「19日上杉勢がなだれのごとく城内に乱入した時、城中より「我こそ神奈河の住人間宮の某」と叫びつつ上杉に突入した勇ましい武士がいた。神奈河(今は神奈川と書く)住民間宮とは信冬もしくは子の彦四郎信盛と伝えられている。」

この間宮は討ち死にせず戦のあと笹下に居を構え、北条政権下磯子一帯の領主となります。この間宮家が杉田家となり産業の少ないこの地で梅林などの殖産に務めました。

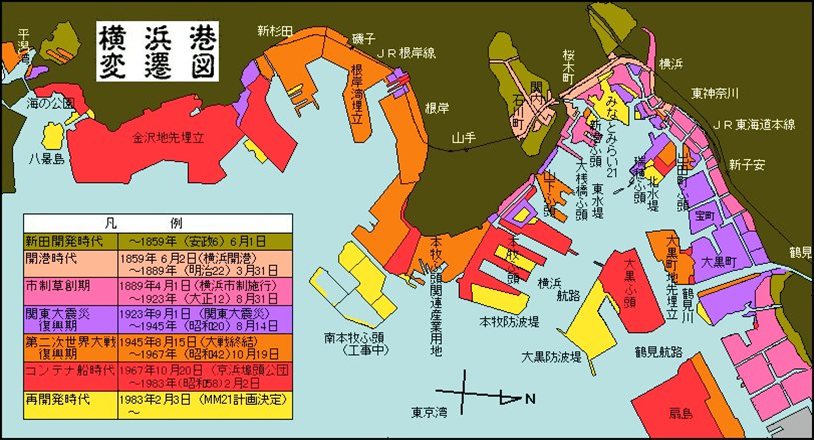

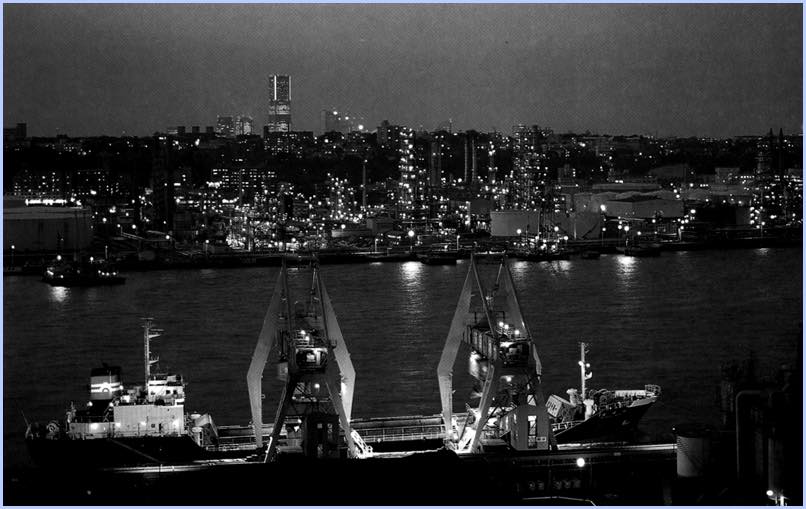

No.201 7月19日(木)港を感じる絶景ポイント

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=406

横浜港のある東京湾は、船舶の航行が集中するポイントにあたります。

船舶通航信号所として

1986年(昭和61年)7月19日(金)「横浜港シンボルタワー」が完成しました。

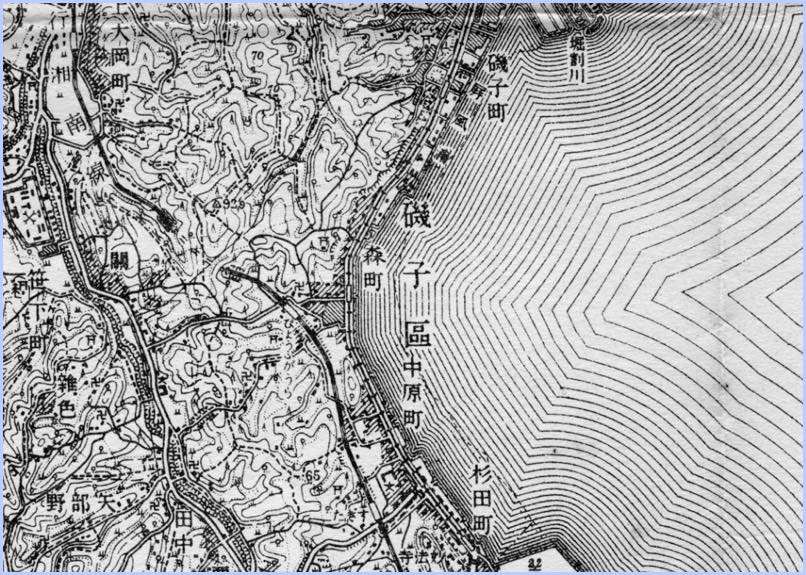

第846話 1914年(大正3年)7月12日「新避暑地十二勝磯子海岸」

1914年(大正3年)7月12日

横浜貿易新報社選(神奈川県内の)「新避暑地十二勝」が発表されました。

この内容に関しては以前、下記のブログで紹介しました。

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=7816

今日7月12日、違うテーマを予定していましたが

第12位 末席に選ばれた「磯子海岸」に関しては紹介してなかったので簡単ですが紹介しておきます。

磯子エリア(磯子海岸)は、堀割川が完成するまでは不便な陸路の他は本牧沖経由の海運しかありませんでした。明治期から大正期には、河川水路の他 市電(全身の横浜電気鉄道)が開通することで横浜(開港場)とのつながりが深くなっていきます。

横浜市域の海岸線が工業化に伴い埋立事業が行われる中、磯子海岸(根岸湾)と、隣接する富岡海岸は戦後まで大型埋め立て事業が行われませんでした。 堀割川河口にパラオ行きの飛行場が開設されたり杉田・富岡エリアに軍関係の工場が進出しましたが、大幅に海岸線が埋立られることはありませんでした。

堀割川河口にパラオ行きの飛行場が開設されたり杉田・富岡エリアに軍関係の工場が進出しましたが、大幅に海岸線が埋立られることはありませんでした。

戦前から風光明媚なこのエリアは、湘南電気鉄道や市電の開通で<海水浴場>」として人気スポットとなっていきます。

戦後、高度成長に伴い、磯子海岸が工場用地として注目されます。

下記に磯子海岸関係の歴史を簡単に列記してみました。

1928年8月4日(昭和3年)

磯子町・滝頭町地先埋立第一次工事完成

1929年1月17日(昭和4年)

森・磯子町地先埋立完成

1929年7月1日(昭和4年)

市営磯子水泳場(海水浴場)を公開

1930年4月1日(昭和5年)

湘南電気鉄道(現京浜急行電鉄)、黄金町〜浦賀、金沢八景〜逗子間開通、森駅(現屏風浦駅)開業

1930年7月1日(昭和5年)

湘南電鉄杉田駅開業

1931年12月26日(昭和6年)

湘南電鉄と京浜電鉄が日ノ出町駅で結ばれ、横浜〜浦賀間の直通運転を開始

1933年4月1日(昭和8年)

京浜電鉄の軌道拡張により品川〜浦賀間の直通運転を開始

1941年2月1日(昭和16年)

軍が杉田町地先5万坪を埋立。また、中根岸町を埋立、飛行場を開場する

1941年11月22日(昭和16年)

大日本航空会社磯子支社新館が鳳町に落成

1950年12月14日(昭和25年)

重油禍で屏風ケ浦、富岡、金沢の海苔全滅

1955年4月1日(昭和30年)

市電、八幡橋〜間門間開通

1956年8月3日(昭和31年)

杉田貝塚の発掘開始

1956年10月9日(昭和31年)

屏風ヶ浦漁協及び同海岸埋立反対期成同盟、「磯子海岸埋立反対決議」を市に手渡す

1956年10月17日(昭和31年)

国鉄根岸線建設並びに磯子・杉田地先埋立に地元漁協が反対、国鉄に陳情

1956年11月29日(昭和31年)

根岸湾埋立反対漁民総決起大会開催される

1956年12月25日(昭和31年)

市会、根岸湾埋立を決定

1957年4月3日(昭和32年)

国鉄根岸線建設事業を国鉄建設審議会が決定

1958年10月14日(昭和33年)

根岸の米軍飛行場が接収解除

1958年12月11日(昭和33年)

根岸湾埋立補償覚書調印

1959年1月25日(昭和34年)

根岸湾埋立で漁業補償協定に調印し根岸湾埋立問題協議会を解散

1959年2月21日(昭和34年)

根岸中学校で根岸湾埋立事業の起工式を挙行

1959年5月23日(昭和34年)

根岸線建設工事に着工

1960年2月15日(昭和35年)

鳳町の接収解除

1960年6月30日(昭和35年)

中根岸町の接収全面解除

1961年1月28日(昭和36年)

磯子団地(汐見台団地)の起工式を挙行

1962年10月10日(昭和37年)

市会、磯子団地の新町名を「汐見台」と決定

1963年2月1日(昭和38年)

磯子町、森町の地先埋立地に新磯子町、新森町を新設

1963年5月25日(昭和38年)

汐見台団地入居開始

昭和38年6月(昭和38年)

屏風ヶ浦漁協が根岸湾埋立記念碑を白旗に建立

1963年12月24日(昭和38年)

根岸湾第1期埋立事業竣工

1964年3月24日(昭和39年)

杉田町、中原町地先埋立地に新杉田町、新中原町を新設

1964年5月19日(昭和39年)

磯子駅前広場で根岸線第1期工区(桜木町〜磯子間)の開通式を挙行

1964年11月18日(昭和39年)

区住民運動連絡会議が東京電力の火力発電所建設に反対の決議

1964年11月27日(昭和39年)

屏風ヶ浦漁協の解散式挙行

1964年12月15日(昭和39年)

根岸湾第2期埋立事業竣工

昭和40年2月(昭和40年)

根岸湾漁協が根岸湾埋立記念碑を根岸駅前に建立

1966年7月19日(昭和41年)

南部下水処理場が竣工(昭17.4.1から「南部水再生センター」に名称変更)

1966年8月9日(昭和41年)

根岸線第2期工事(磯子〜大船間)の許可

1967年6月23日(昭和42年)

科学技術庁が根岸湾埋立予定地に原子力船母港建設の方針を横浜市に申し入れ

1967年7月31日(昭和42年)

市電、葦名橋〜杉田間廃止

1967年9月5日(昭和42年)

政府は原子力船母港の建設で横浜市を断念し、むつ市に決定

1968年8月31日(昭和43年)

市電、八幡橋〜間門間廃止

1970年3月17日(昭和45年)

根岸線磯子〜洋光台間が営業を開始

1970年8月28日(昭和45年)

大岡川分水路建設工事起工式挙行

第844話1922年(大正11年)7月9日軍医森林太郎

7月9日というと、私は作家森鴎外、軍医森林太郎の命日がまず思い浮かびます。

1862年2月17日(文久2年1月19日)〜1922年(大正11年)7月9日

https://ja.wikipedia.org/wiki/森鴎外

ブログの日記に命日を選ぶのは不本意ですが森鴎外に関しては、多くの懸案事項を残したまま亡くなったこの日から、今日のブログを始めます。

森は作家としての鴎外像が強く、医療官僚や軍医としての姿はあまり知られていません。

「明治・大正期の小説家、評論家、翻訳家、戯曲家、陸軍軍医、官僚(高等官一等)。陸軍軍医総監(中将相当)・正四位・勲二等・功三級・医学博士・文学博士」

作家としては最初の作品「舞姫」晩年の「山椒大夫」「高瀬舟」他 多くの作品を残しました。横浜市民にとって森林太郎は横浜市歌の作詞者としてもよく知られています。中には鴎外と林太郎が結びつかない方もいるかもしれませんね。

何故、森林太郎が横浜市歌を作ったのか?私は勝手な推論を立てていますが、ここでは触れません。過去ブログを参照願います。(まだ詰めが甘いですが)

「横浜市歌の真実」

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=626

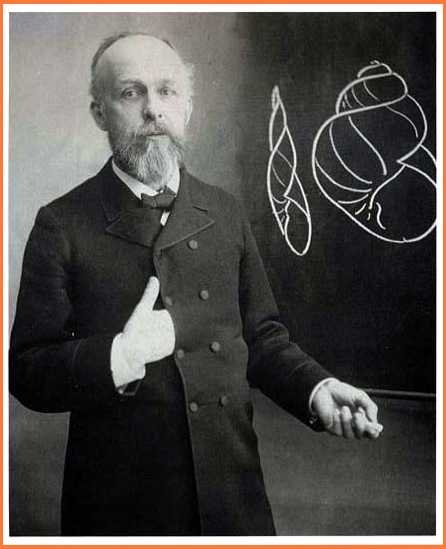

森林太郎は公衆衛生の研究と行政施策の担当者でもありました。彼は衛生学研究・衛生制度調査を目的に4年間のドイツ留学し下水道の研究もあり、帰国後は伝染病予防最前線にいたキーマンでした。

現在も疫病は国家にとって一大事です。

開港で、日本は西欧文明を吸収しましたが、同時に世界の疫病も輸入することになります。その入口が開港場の横浜でした。

No.2178月4日(土)わがひのもとの虎列刺との戦い

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=390

No.89 3月29日ペスト第一号もYOKOHAMA

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=528

疫病との戦いは横浜が最前線でしたが、明治期には全国に感染が広がり、国の大問題となります。中でもコレラは世界的大流行(パンデミック)の波を幕末開港期に受けます。元々インドの風土病だったコレラは、植民地から船に乗って世界に伝染し、日本では江戸時代後期に流行します。

このコレラ流行が<攘夷思想>に拍車をかけました。このコレラ菌の特定が1883年(明治16年)コッホによってですから、かなりの期間不明の病として人々に恐れられました。

明治期、伝染病を担当する衛生事務は文部省が管轄していました。疫病予防法の基礎を作った相良知安(さがら・ともやす)は初代文部省医務局長の役職でした。

1875年(明治8年)になり衛生事務は文部省から内務省に移管されます。(因みに厚生省が内務省から独立したのが1938年(昭和13年)1月11日です)

幕末から明治にかけてコレラが何度も流行し、抜本的対策も無く対応に追われるばかりでした。

例えば伝染病に関する法律から伝染病を見ると

1870年(明治3年)「種痘法」が初めて制定されます。すでにコレラが大流行していましたが、法として具体的な対策を取ることができませんでした。

その後

「天然痘予防規則」が明治9年

そしてようやく「虎列刺病予防法心得」が明治10年公布と続きます。

伝染病を全体で捉え法的な基準を決めたのが

1880年(明治13年)7月9日の今日公布された

「伝染病予防規則」となります。

この法律では「コレラ・腸チフス・赤痢・ジフテリア・発疹チフス・ほうそう」を伝染病と指定します。この中に<結核>※が含まれていません。

※理由は未調査

伝染病予防対策には 光と影があります。

防疫は水道行政の発展に寄与します。水に悩んでいた横浜を救った水道が、国際港として発展する基盤となります。

一方で、疫病行政は差別の温床にもなっていきます。戦後まで引きずっているハンセン病はその事例といえます。

しっかり公衆衛生の知識を持つことが大切です。ただ過度な反応は社会的ダメージにもつながります。正確な情報のもとで、対策を日頃から心がけておくことが必要ですね。

従来の「伝染病予防法」「性病予防法」「エイズ予防法」の3つが統合され

1998年に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」が制定されました。

横浜と縁のある防疫関係者といえば

野口英世

No.387 謎解き野口英世

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=195

野口と鴎外も関係があります。

(過去の7月9日ブログ)

No.191 7月9日(火) 宙に舞う話

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=416

7月9日はジェットコースターの日です。1955年(昭和30年)のこの日開園した 後楽園遊園地に日本初の本格…

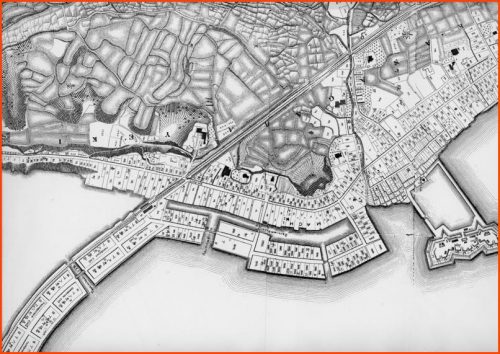

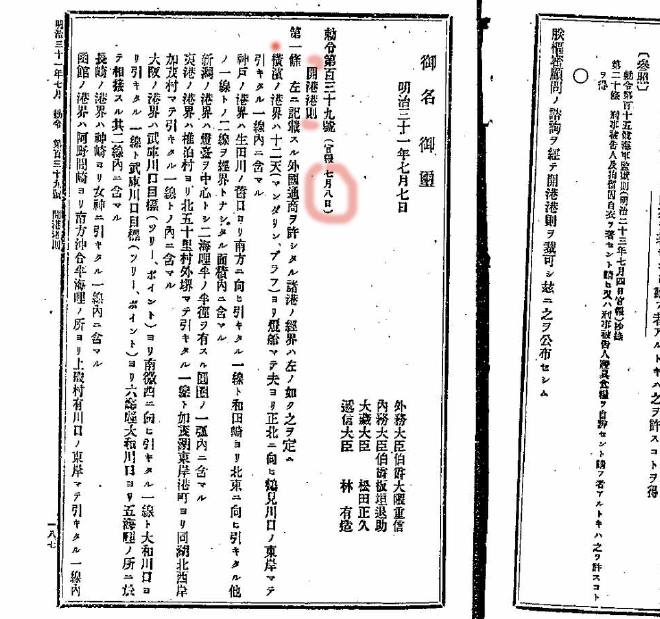

第843話 1898年(明治31年)7月8日開港港則公布

1898年(明治31年)7月8日の今日、

開港港則が(勅令)公布されました。

第一条 左ニ記載スル外国通称ヲ許シタル諸港ノ経界ハ左ノ如ク之ヲ定ム

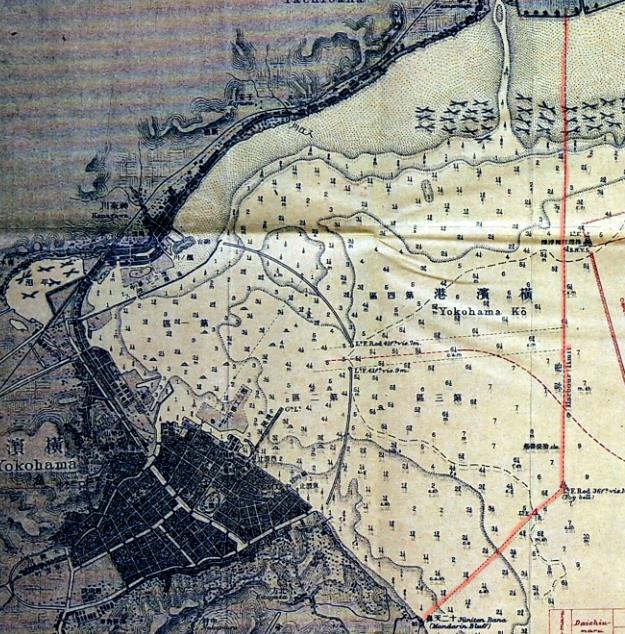

「横浜ノ港界ハ、十二天(マンダリン・ブラフ)ヨリ燈船マデ、夫ヨリ正北ニ向イ鶴見川口ノ東岸マデ引キタル一線内ニ含マル」と規程されました。(勅令第百三十九号)官報7月8日

港湾に関する原則的なことを決めた国の法律です。

第一条には、上記の通り、横浜港の範囲が明記されました。

「境界線は鶴見川河口域から真南に下ります。」

「南端は本牧十二天、小港のあたりです。」

横浜“港はどこからどこまで”というごく当たり前のルールが初めて規定されました。

外国との港湾に関する規則は

1869年5月(明治2年)に大阪を国際港と認め開港する際に4カ国領事と協議し「大阪港規則」を決定し布告します。明治政府になって初めての<港則>の成立です。

ところが、この「大阪港規則」は、曖昧な部分が多く、例えば港の境界が示されていませんでした。つまり外国船が入港する際の停泊地<碇泊位置>に関する規定が無く、乱暴に言えば何処に停泊しても規制できないものでした。

当然、様々なシーンで日本と外国、そして外国同士の紛争が多発します。ルールが曖昧なゆえに各国の思惑がまかり通る、緊迫した港湾行政が全国の<開港場>で行われ、特に最大の開港場であった横浜居留地がクローズアップされます。

当時明治政府は、不平等条約を抜本的に改定することを目的としていたため、港湾規則に関しても、現行ルール(不平等条約下)での運用で紛争を乗り切ろうとしていました。

現実に起こる紛争は国レベルから港の直接管轄者である<県>に預けてしまいます。

横浜港を例に取れば 港湾行政に神奈川県・税関(大蔵省)・外務省・内務省、(後に横浜市)など関係者が関わっている状態が長く続きます。

ここに、居留地内の諸外国のパワーバランスが加わり、事態はかなり複雑な様相を呈します。

幕末、南北戦争で日本(横浜)で静かにしていたアメリカが明治に入り、俄然発言力を増してきます。明治初頭、居留地自治をめぐりイギリスとアメリカの主導権争いは明治横浜の様々な政策に影響を及ぼします。

明治期の<神奈川県令・知事>は日本の外交政策の最前線に立たされた役職なので、個々に追っていくと知事によって個性も出て面白い。

港の規則に話を戻します。

港の範囲を示す国内のルールは1870年(明治3年)に「横浜港内規則」によって規定されていましたが、あくまで列強が<参考>にしていたルールで、暗黙の了解、慣例化されていたルールだったようです。

ところが事態はこの慣例が次第に破られていきます。

いろいろ調べてみると、諸外国の商船が勝手に貿易を始める<税関>から見れば密貿易・脱税にあたりますから 当然対処しようと考えます。税関にとって港の境界は生命線でもありますから、当然国の問題として政府に何とかしろ!と上申します。

ところが、政府は事態を明確にせず、不透明なまま問題を先送りします。これは政府が怠慢であった訳ではなく、天下の不平等条約を元から改定したい政府にとって、不平等の一部で諸外国と交渉し<妥協>を強いられることを嫌ったからです。ここで港湾規則制定が転機を迎えます。

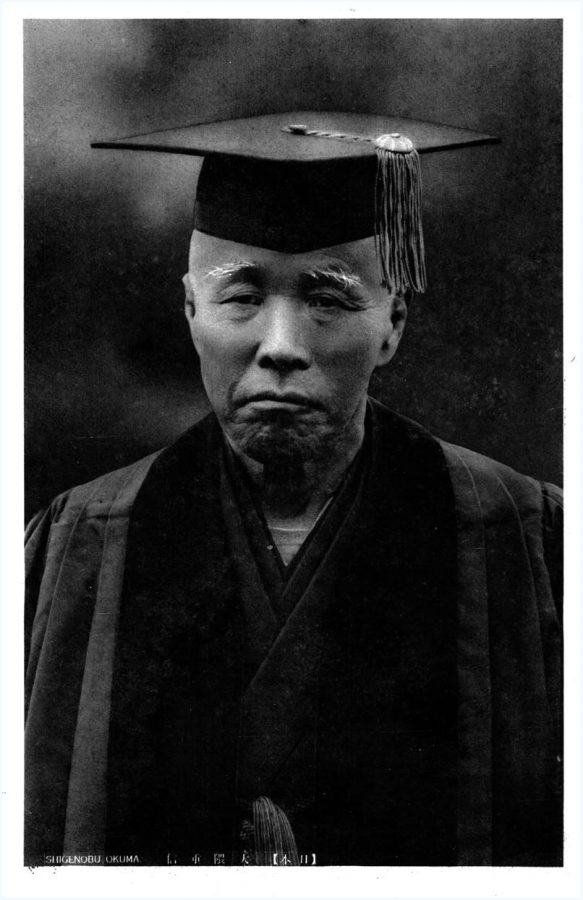

外務大臣に大隈重信が就任します。

彼は、港湾ルールの早期確定(制定)のため<不平等条約撤廃>とは分離して交渉にあたります。

これが横浜港<大築港計画>のキッカケになりました。

大隈は、かねて懸案であった横浜港の整備を国が責任をもって行うから、港の使い方も同時に考えましょう!

という方策を示します。

→第一期横浜港築港計画が1890年に始まります。

この横浜港築港計画に関しては、国内問題として内務省と外務省、さらには横浜税関(大蔵省)・神奈川県を巻き込んだ論争(と抗争の間くらい)があり

日本各地の築港計画に関わったオランダとの競争があった結果、英国のパーマー設計で築港計画が行われます。

時代は、開港以来30年もの時が流れ、世界の海運状況が劇的に変化していました。

大型商船が世界各国で増産され、大海運時代が到来していたのです。

港湾ルールの早期確定を狙った大隈のチャレンジは国内外の議論沸騰と<大隈の襲撃事件>によって挫折します。しかし、一度始まった港湾ルール策定の流れは国内外のニーズとも合致し、

1898年(明治31年)7月8日の今日、

開港港則 勅令 という形で結集することになりました。

そしてこの「開港港則」にもとづき「横浜港規定」が設定されさらに詳細な港のルールが明文化されていきます。

少し後半端折った感があります。「開港港則」制定への道のりは実に興味深い事項です。ここには作家有島武郎の父、横浜税関長有島武や実は明治以降にも大活躍した後藤象二郎らも登場し、さらに資料を読み込んでみたいエピソードです。

また、この「開港港則」における<横浜港の範囲>が後の東京・横浜開港闘争!?にも重要な役割を担ってきます。

今日はここまでとします。

(過去の7月8日ブログ)

No.190 7月8日(月)パブリック・ディプロマシー

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=417

1958年(昭和33年)7月8日の今日

伊勢佐木から横浜公園に移築された米軍用の室内運動場フライヤー・ジムの …

(参考資料)

■開港港則は

港内における船舶交通の安全と整頓を図ることを目的として制定された法律(1948公布)。本法制定以前に存在した旧開港港則(1898年公布の勅令)が,開港のみを対象とし,また関税や検疫事務に関する規定を含んでいたのに対して,本法は,その内容を交通警察的見地からの規定に純化するとともに,その適用対象を開港以外の港も含め港一般に拡張した。適用対象となる港およびその区域は政令(港則法施行令)によって定められることとされており,1997年現在その数は500余港となっている。

■開港港則中改正

明治31年勅令139号として開港港則が制定されました。本則は開港(海外との貿易が可能とされた港)における船舶交通と衞生上の安全を図ることを目的としていました。また、開港の指定が同則の第1条でなさえていたことから、開港の指定は、同則の改定として実施されました。

第835話 1875年(明治8年)6月29日小学校と呼ぶ

1875年(明治8年)の今日6月29日

「学舎の名を<学校>と改称(横浜歴史年表)」

横浜の小学校は制度として1872年(明治5年)から寺院等を使って始まりました。それ以前に江戸時代からの<寺子屋>として地域の教育機関だったものもあります。新学制が導入され小<学舎>と呼ばれてその後1875年(明治8年)の今日、小学校と呼ばれるようになりました。

上記の(横浜歴史年表)表記によると

壮行学舎→横浜学校<注1>

存心学舎→吉田学校

立志学舎→太田学校

養賢学舎→石川学校

三到学舎→元街学校

就蘭学舎→北方学校

洗心学舎→本牧学校

主敬学舎→根岸学校※

(正)※志敬学舎→根岸学校

真照学舎→磯子学校

弘照学舎→鶴見学校※

(正)※弘明塾→鶴見学校

と紹介されていますが、調べていくと誤記(文字変換誤作動)等があり整理に手間取りました。一部確認できたものを修正しました。

明治期にかなりの小学校が地域に設立されています。日本の近代化を支えた柱の一つです。

<注1>横浜小学校

https://ja.wikipedia.org/wiki/横浜小学校

(明治前期創設の小学校)

明治前期に<現横浜市域>に設立され現在もある小学校リストを一覧化してみました。(廃校は略しています)

※印は創設時の<学舎>

1872年(明治5年)

山下小学校 北八朔町1865-3※中村学舎

石川小学校 中村町1-66※養賢学舎

豊岡小学校 豊岡町27-1※弘明塾

1873年(明治6年)

子安小学校 新子安一丁目24-1※子安学舎

都岡小学校 都岡町4-8※今宿学舎・川井学舎

北方小学校 諏訪町29※就蘭学舎

鉄小学校 鉄町427※鉄学舎

星川小学校 星川三丁目18-1

元街小学校 山手町36※三到学舎

末吉小学校 上末吉一丁目9-1※末吉学舎

谷本小学校 藤が丘一丁目55-10※谷本学舎

保土ケ谷小学校 神戸町129-4※程谷学舎

磯子小学校 久木町11-1※真照学舎

杉田小学校 杉田一丁目8-1※森田学舎→森中原学校

根岸小学校 西町2-46※志敬学舎

金沢小学校 町屋町26-26※知足学舎・柴村小学舎・野島学校

釜利谷小学校 釜利谷東六丁目37-1※赤井学舎(万蔵院)

六浦小学校 六浦三丁目11-1※三分学舎(光伝寺)

大綱小学校 大倉山4丁目2-1※地域の四学舎(大乗寺・東照寺・本乗寺・観音寺)

日野小学校 日野七丁目11-1※日野学舎

田奈小学校 田奈町51-13※??

富岡小学校 富岡西七丁目13-1※富岡学舎

日吉台小学校 日吉本町一丁目34-21※清林学舎

長津田小学校 長津田町2330※壮行学舎

戸塚小学校 戸塚町132※富塚学舎

市場小学校 元宮一丁目13-1※真明学舎

潮田小学校 向井町三丁目82-1※潮田学舎

山内小学校 新石川一丁目20-1※荏田学舎

青木小学校 桐畑17※青木学舎

市沢小学校 市沢町781※市野澤学舎

二俣川小学校 二俣川1-33※宮沢学舎

石川小学校 中村町1-66※養賢学舎

大岡小学校 大橋町3-49※大岡学舎

太田小学校 三春台42※立志学舎

日下小学校 笹下3丁目9−1※笹下東樹学舎

1874年(明治7年)

高田小学校 高田町1774※高田学舎

中川小学校 牛久保東二丁目21-1※大棚学舎

鴨居小学校 鴨居四丁目7-15※ 鴨居学舎

桜岡小学校 大久保1丁目6−43※最岡学舎

1875年(明治8年)

川島小学校 川島町1162※川島学舎

神奈川小学校 東神奈川二丁目35-1※神奈川学舎

1876年(明治9年)

千秀小学校 田谷町1832

1879年(明治12年)

戸部小学校 伊勢町2-115※戸部学舎

1880年(明治13年)

今井小学校 今井町981-1(3月25日)

白根小学校 中白根一丁目9-1(7月5日)※今宿学舎(本立寺)より分校

1889年(明治22年)

新治小学校 新治町768※久保学舎より分校

1890年(明治23年)

瀬谷小学校 相沢四丁目1-1(11月15日)※ 瀬谷学舎・二つ橋学舎・若宮学舎・新道学舎・阿久和学舎などが統合?

1892年(明治25年)

豊田小学校 長沼町125-4(5月1日)※龍臥学舎(明治5年2月)

中和田小学校 和泉町3721(5月17日)※岡津学舎

中山小学校 中山町925(9月1日)※移転し「森の台小学校」中山第二小学校が「中山小学校」に※中山学舎

川上小学校 秋葉町203-2(10月1日)

本郷小学校 中野町16-1(10月5日)

永野小学校 上永谷二丁目21-10(11月3日)※棲心庵学舎(明治5年)

このように、明治前期に地域の学校が多く設立されます。

学校の敷地は地元の協力で(寺社、私有地等)を寄付し開校された学校が多かったようです。

※各小学校・区役所の資料から表記を整理したものです。表記以外に<学舎>として歴史があるものも散見されます。

(その他の6月29日ブログ)

No.181 6月29日(金) オーシャンビューの35棟解体

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=427

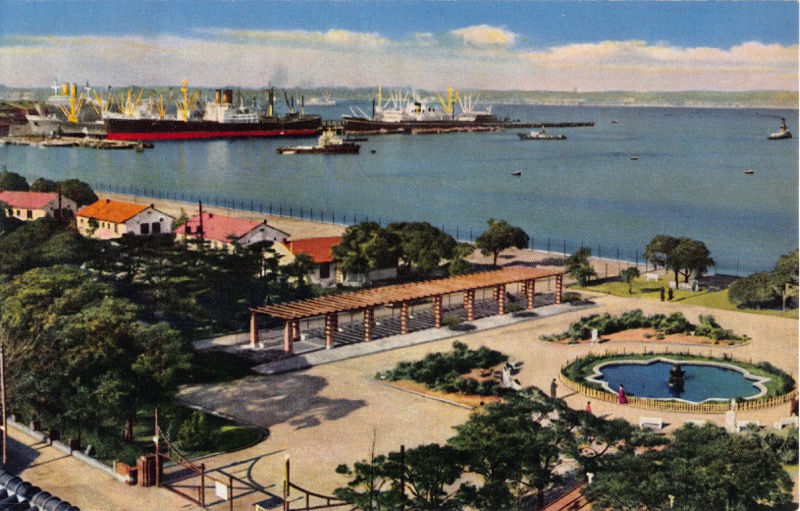

1959年(昭和34年)6月29日(月)の今日、米軍に接収されていた山下公園が“一部解除”されたことを祝う式典が行われました。

この接収時期の山下公園風景が絵葉書にされています。

制作当時、この風景が未来永劫?続くと思ったのでしょうか?

それとも、貴重な風景ととらえたのでしょうか?

14年に渡る接収は当時の横浜中心部接収事情からはかなり長い接収期間といえるでしょう。

第828話 1889年(明治22年)6月22日杉村濬

1889年(明治22年)の今日

初代の<在バンクーバー日本国領事館(現在総領事館)>に杉村濬(すぎむら・ふかし)領事が着任します。

正確には彼を長としてカナダで初めて領事館が開設されました。

当時、カナダの在留邦人は200名程度で悲惨な状況だったそうです。

このカナダ領事時代の体験が杉村濬のブラジル移民政策に大きく影響を与えました。

杉村濬は<ブラジル日本移民の端緒を開いた人>といわれています。

盛岡出身

「杉村濬(幼名:順八)は1848年(弘化5年)1月16日,岩手郡仁王村大沢川原小路4番戸(現:盛岡市大沢川原)にて盛岡藩士杉村秀三,ナカの次男として生まれた。父秀三は剣術に優れ,濬も明治期の作人館で剣術を教えていた。濬は明治初期から外交畑で活躍し,のちにはカナダやブラジルへの移民事業に努めた。(盛岡市サイトより)」

1875年(明治8年)横浜毎日新聞論説記者となり編集長兼主筆として<朝鮮に関する論策>を中心に活躍しました。

1880年(明治13年)に外務省に出仕、京城公使館書記官、釜山浦領事館、台湾総督府事務官等を経て外務省通商局長として海外移民計画を立案するポジションに立ちます。ここから彼の移民政策を中心とした外交官人生がはじまりました。

カナダには2年赴任します。その後も主に日朝関係の諸問題を担当し最後は自ら希望したブラジルのリオデジャネイロに赴任、1906年(明治39年)5月19日に亡くなるまで移民事業促進にあたります。

横浜とバンクーバー、そしてブラジルは現在も深い関係にあります。バンクーバーはいち早く横浜と航路が開通した町です。

バンクーバー港と横浜港は姉妹港です。

http://www.city.yokohama.lg.jp/kowan/guide/shimaiko/

移民に関しては

「海外移住資料館」が新港埠頭にあります。

http://www.jomm.jp

お勧めです。レストランは特にバラエティに富んだ各国の料理を<都度>楽しむことができます。

夏は最高のビアレストランです。

ブラジルは<神戸市>と友好姉妹都市で、残念ながら横浜はなっていません。

おそらく ブラジル移民船第一号「笠戸丸」が神戸港から出発したからかもしれません。

ブラジルでは現在約150万人の日系人が暮らしています。

彼らの家族の中には横浜から旅だった方も多いと思います。なぜ 彼らは日本を離れたのか、そして今 国とは何か?

「海外移住資料館」を訪れる度に 考えさせられます。

(過去の6月22日ブログ)

清水市と横浜市は開港以来関係の深い町です。

No.174 6月22日(金) しみずみなとの名物は?

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=434

1897年(明治30年)6月22日(火)

外国との貿易に欠かせない横浜税関清水支署が設置されました。

これによって、清水港の国際化の歴史が大きくかわります。

第827話 1876年(明治9年)6月21日張り棹禁止

1876年(明治9年)の今日

前に紹介しました神奈川県史料によると

沿海各区と正副区戸長に対し

「第三十

船乗渡世之者張り棹禁止之事」と題した禁止令を出しています。

船乗を仕事としている者、張り棹を使って石垣の透間へ棹を差し込み

船を繋ぎ碇泊したり

あるいは潮の満ち干を待つなどするものがいるが

これは石垣損傷の原因となるのでこれからは行ってはいけない

指定地域での船待、船宿および船乗乗などに

もれなく伝える!

って感じですかね。

内容は河川の石垣損傷の原因となるので棹をむやみやたらに隙間に挿すな!!という内容です。

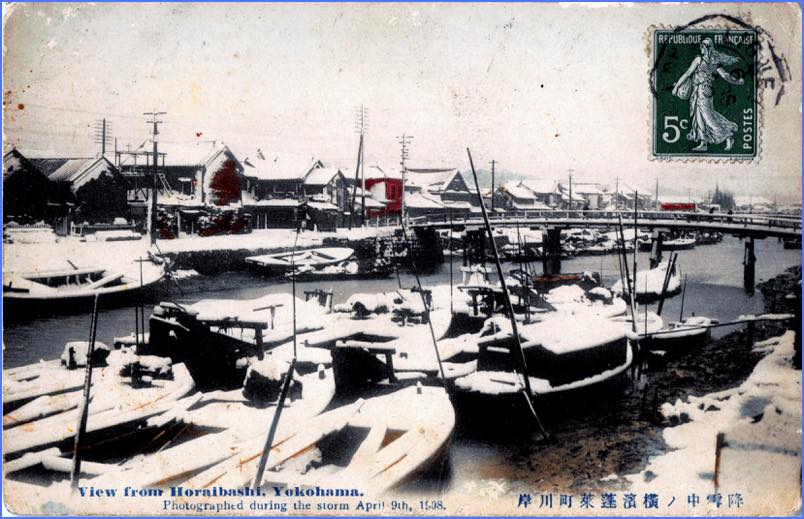

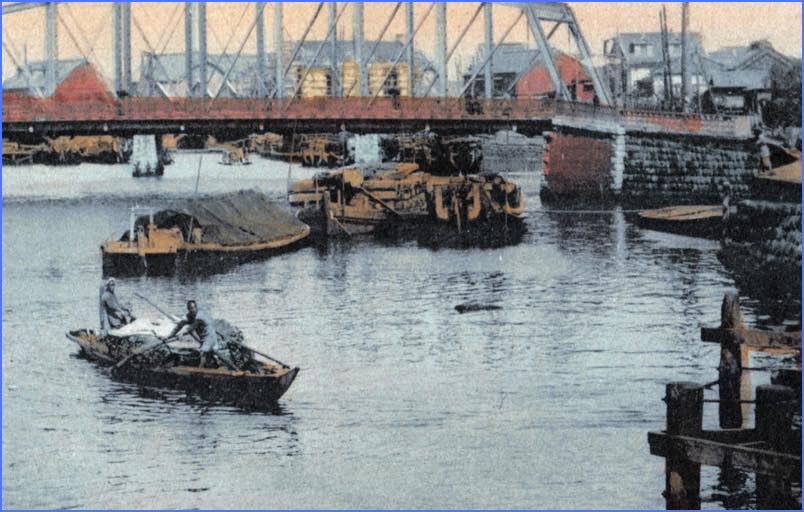

昔の船の風景を追いかけてみます。

小舟による水運が盛んな明治から大正にかけて、堀に係留する際<棹>は重要な役割を果たしました。棹を石垣の隙間に挿すな!と言われた船乗りたちは どうしたのでしょうか?

※ついでに第三十一号禁令では

早染めあるいは染め粉という理由で有毒の薬品を使うのは禁止する!

という行政命令も出ています。

横浜は輸出用の<染物>捺染の工場が集中した地域でもありますから、違法行為も多く出てきたのでしょう。

(過去の6月21日ブログ)

No.173 6月21日(木)横浜の代表的な運動公園

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=435

1964年(昭和39年)6月21日(日)の今日、

横浜市神奈川区にある三ツ沢公園(みつざわこうえん)で、

この年の10月10日開催予定の「第18回夏季東京オリンピック」に向けた横浜フェスティバルが開催され約45,000人が参加しました。

第824話1877年(明治10年)6月19日神奈川県史料語る

1877年(明治10年)6月19日

「神奈川県史料」に下記のような記述がありました。

「第四十七 大半揚弓等稼業時間相定之事

同年(明治)十年六月十九日

大半揚弓及室内射撃銃を以稼業致候者従前時間に制限無之候処以来大半弓は日出より日没まて揚弓并射撃銃は午後十二時迄と稼業時間相定候条右渡世之者へ無洩可触示此旨相達候事」

揚弓:江戸時代に流行した遊びで、小さな弓で的を当てる<射的>

営業時間について規定を設けています。

<揚弓と射撃銃>は午後十二時までとするとなっています。実質この遊戯は風俗営業の一端で、

http://yokyuten.exblog.jp/6793966/

トラブルもあったようです。

また「射撃銃」は現在も懐かしい遊びとして復活している「射的」用の銃だったと思います。「射的」の歴史は調べていませんが江戸時代からあり、<遊戯用の銃>も明治に入り普及したようです。

「コルクを弾丸にして発射する空気銃またはスプリング式銃で的を射る遊戯。座敷鉄砲ともいわれる。室内射的用の銃は,普通後者が用いられる。的との距離は約 3mで,コルク弾が命中すると的の止め具がはずれて,分銅式に景品の玩具や人形が降りてくる。」

同じく同日付で

「第四十八 浴場男女混入を禁する事

明治十年六月十九日

第拾大区 正副長 同七小区正副戸長

本年五月二日本件丙第百三十号を以浴場へ男女混淆(こんこう)之儀云々但書共相達候処右は其区内布田駅に於ても同様相心得浴湯場男女分界取設之儀は来る八月十五日限り落成可為致其他他凡て最前相達候通り相心得該渡世之者へ無遺漏示諭可致此旨相達候事。」という達しが出されました。

第10大区7小区の正副区戸長に対し、布田駅にある浴場に、男女の分界を8月15日までに設けるよう達した。という内容です。

明治に入っても 風呂場は江戸時代から続く<混浴>習慣があり

新しいルールを徹底させるためにこういった<お達し>を出していました。

この江戸のおおらかな文化<男女混浴>に怒ったのが

ペリーでした。彼は「日本遠征記」で

「男も女も赤裸々な裸体をなんとも思わず、互いに入り乱れて混浴しているのを見ると、この町の住民の道徳心に疑いを挟まざるを得ない。他の東洋国民に比し、道徳心がはるかに優れているにもかかわらず、確かに淫蕩な人民である」

と記しています。

その後も 欧米列強の皆さんはこの「男女混浴」には大反対だったようで、明治政府は取り締まろうとしますが実質<体裁>だけで 徹底されるには時間がかかったようです。しかも下町や地方では混浴習慣が徹底されず 何回も、幕府から混浴禁止令を受けながらも復活するという<日本古来の風習?>かもしれません。

(神奈川県史料)

神奈川県が政府の命によって、明治元年から明治十七年までの間の出来事を編年で記述した史料です。この第一巻は主に行政資料となっていて

制度部

県庁・庁即・租法・職制・禄制・軍役 等々事細かに事件録のようになっています。

独特の文体なので読みにくいですが、面白い記述に出会うことがあります。

このブログでも時折活用しています。

明治元年から明治十七年 横浜を含め 日本が実生活の中で<近代>と出会った時期です。

まさに この神奈川県史料は カルチャーショックの記録ともいえるでしょう。

(過去の6月19日ネタ)

No.171 6月19日(火)虚偽より真実へ、暗黒より光明へ 我を導け

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=437

1916年(大正5年)6月19日(月)の今日

歌人佐佐木信綱(44歳)は横浜三渓園に行き、

滞在していた詩人であり思想家のタゴールと面会しました。

第823話 1889年(明治22年)6月18日増田知

1889年(明治22年)6月18日の今日

初代横浜市長に増田知(ますだ さとし)が就任しました。

Wikipediaにもほとんど情報が無いし、さらっと参考情報位の扱いにしておこうかな?

と思いつつも調べ始めたら

<やめられない> <とまらない>そして<まとまらない>

ということで今日は初代横浜市長 増田知を紹介します。

1889年(明治22年)4月1日から日本全国で市政が始まり

順次大都市が<市>となっていきます。

1889年(明治22年)4月時点で全国31都市が市政導入。

人口規模の順でいくと

■大阪市 大阪府 人口476,271人

大阪府下4区を大阪市とし市制施行

市制特例により市長を置かず、大阪府知事が市長職務を行う。

■京都市 京都府 人口279,792人

上京区・下京区を京都市に。

市制特例により市長は置かず、市長職務は府知事が行う。

■神戸市 兵庫県 人口135,639人

神戸区が荒田・葺合両村を合併し神戸市となる。

■横浜市 神奈川県 人口121,985人

横浜区を横浜市に。

■金沢市 石川県 人口94,257人

金沢区534町を金沢市に。

■仙台市 宮城県 90,231

仙台区をは仙台市に。

※人口第1位の東京市は特別で政府直轄行政都市の色合いが濃く

市政導入は1889年(明治22年)5月1日

他の<市政>より1ヶ月後に旧15区の区域が東京市となる。

※当時人口規模人口162,767人 第4位の名古屋市は遅れて

1889年(明治22年)10月1日に市政を導入。

横浜は上記のように4月1日「横浜区」から「横浜市」となります。 当時の市域面積は、横浜港周辺の5.4平方kmと小さな市域でした。

当時の市域面積は、横浜港周辺の5.4平方kmと小さな市域でした。

市政導入で まず市議会議員選挙が行われます。

ところが この議員選挙とその後の<市長推薦>がオオモメにモメたことが資料から伝わってきました。

その当事者が初代横浜市長増田知(ますだ さとし)です。

当時の市長の任期は6年でまず市会が市長候補を3名推薦します。

これを県知事が受けて国に上奏。

内務大臣が市会の推薦した3名の候補者の中から<上奏裁可>を請い「選任」するという形式をとっていました。

※明治憲法下では天皇に官吏任命権(憲法第十条)があり、これを内務大臣が補弼したため、実質内務大臣が任命しました。しかも一応本命が示され、通常なら<本命>が なるのが ならなかった。

市会オオモメの元は、市制となる前に起こった「共有物事件」です。

初代横浜市長 増田知(ますだ さとし)を語るにはこのオオモメ騒動「共有物事件」を理解しないとできません。

横浜開港史上長らく「地主派」と「商人派」という横浜独特の地域を真っ二つに割る派閥が形成されていました。

※超簡単に「共有物事件」を説明すると、貿易商人たちが居留地時代から歩合金で作ってきた<地域の共有物>は誰のものか?

市域を構成する町の代表グループ(地主派)と、貿易商グループ(商人派)が真っ向から対立し裁判にまで至った事件です。現在のように法整備が整っていない地方行政のスタートラインだったこともあり、解釈と思惑が入り乱れ横浜を真っ二つに割りました。裁判結果は「共有物のすべては横浜市の財産である」となりますが そのままで収まらないのが世の常。

近代民主主義の試行錯誤期ともいえるでしょう。

この横浜政界に四分五裂の抗争がはじまります。一部はそのなごりを引きずり<戦後まで>続いていきます。

なので ここでは「地主派」と「商人派」の闘争史はパスします。

シンプルに初代横浜市長の紹介だけにし、闘争史は別途じっくり行きます!

初代市長に推薦された3名は

茂木保平(商人派)

平沼専蔵(商人派)

増田 知(地主派)

ここで増田知は市会の本命ではありませんでした。

ところが、県知事、内務大臣の裁可の時点で地主派の「増田知」となります。

→この背景説明が一筋縄ではいかない。

(日本初の辞任)

市会の主流ではない初代横浜市長が就任したため、議会は紛糾、

就任して8ヶ月後

1890年(明治23年)2月15日には辞任するという事態に陥ります。

(増田知)

歴代市長の中で最も在任期間が短く、しかも日本で初めて辞職した市長が増田知です。

増田知のプロフィールを紹介しておきましょう。

http://www.kaikou.city.yokohama.jp/document/picture/12_05.html

天保14年9月 下野国都賀郡壬生藩(栃木)士族の子として生まれます。

幕末の壬生藩は新政府側か徳川側か藩内は二分して大混乱の末、新政府側になるという事態の中、優秀だった増田は明治4年の廃藩置県まで権大参事(副知事)を担当します。

その後名古屋県、白川県、熊本県、神奈川県、群馬県、内務省と地方官僚を歴任します。

1886年(明治19年9月)に神奈川県役人から横浜区長と橘樹郡長を兼務します。

初の横浜議会の推薦を受けます。※ただし 上記の通り本命ではありませんでした。

1889年(明治22年)6月18日に初代横浜市長となり

1890年(明治23年)2月15日に議会混乱を受け辞任。

その後

富山県参事官、内務省、伏木測候所所長、南多摩郡役所郡長を歴任し明治44年3月6日に亡くなります。

生涯 地方官僚として生きた人物です。

市会多数派の意向と異なった派閥の初代市長は辞任に追い込まれます。

その後の歴代市長は、このような食い違いは起こらず、市会での決定が市長となるスタイルが戦後まで続きます。ただ、時を経るに従って中央とのパイプを重視する市長が推挙される<現実>を市会が学んでいったことも歴史の一断片といえるでしょう。

このような事態最近もある話です。

議会と首長 ねじれ自治体。そして一時期のねじれ国会といわれますが

<ねじれ>というと何かおかしい感じがします。

決しておかしい訳ではなくこれが民主主義ですよね。ねじれるから<一色>にしろ!というのは筋が違うのですが、政治主張になってしまう未熟な政治闘争ですね。

(過去の6月18日ブログ)

No.170 6月18日(月) 大荷物「リゾート21」の旅

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=438

1986年(昭和61年)6月18日(水)の今日、東急田園都市線開通20周年記念イベントの一貫として「リゾート21」が横浜市内を走りました。

第822話1877年(明治10年)6月17日モース横浜へ

1877年(明治10年)6月17日の今日

「エドワード・シルベスター・モース(38歳)東京大学で動物学を教えるため来日、サンフランシスコから横浜港に着く。明治12年8月31日、アメリカに帰国する。」

この表記は正確ではありません。<東京大学で動物学を教えるため来日>ではなく最初は研究のためでした。

少しプライベートな話を。

小学生の頃、父と小旅行で電車に乗った時、車窓の風景を指さしながら、「あの丘は古墳かもしれないぞ。近くではわかりにくいがこうやって少し離れ電車のように動きながら探すと発見しやすい」と聞いて、ワクワクしながら景色をのぞき込んだ記憶があります。

父は学生時代 大山柏の下で、考古学者を目指していました。

この話を私は父のオリジナルと思っていましたが、社会人となった頃エドワード・モースを読み

元ネタがモースの逸話だったことを知った記憶があります。

エドワード・モースはアメリカの動物学者としてまだ外国人の行動が制限されていた日本を訪れます。2枚の殻を持つ腕足動物を研究対象にしていたモースは、アジアの腕足動物研究に<日本>を選びます。

1877年(明治10年)6月17日の今日、

横浜港に着き居留地で情報収集にあたりますが、まだ外国人の行動半径が制限されていたため、

19日東京の文部省にダビッド・モルレーを尋ねるために「横浜駅」から「新橋駅」まで汽車に乗ります。

※ダビッド・モルレー

下関賠償金返還を求めるロビー活動も行います。日本に教育制度の助言を行った教育学者。

モースは、新橋に向かう途中列車の窓からこの時「大森貝塚」を発見します。実際の発掘はこの年の10月からですが、横浜駅から列車に乗りしかも海側で無かったら大森貝塚の発見はもう少し遅れたかもしれません。

エドワード・モースの功績は 3度の来日で

当時日本人があまり関心を示さなかった陶器の収集(ボストン美術館)

そして民俗資料の収集(ピーボディ・エセックス博物館)を行ったことです。

http://pem.org/collections/9-asian_export_art

このモースコレクションから意外な発見をしました。

No.229 8月16日 (木)一六 小波 新杵

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=378

(過去の6月17日ブログ)

No.169 6月17日(日)私は武器を売らない

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=439

横浜スポーツの百年に1876年(明治9年)6月17日(土)の今日

「北方の鉄砲場でスイス人の射的会開催」とあります。