ホーム » 2012 (ページ 14)

年別アーカイブ: 2012

No.257 9月13日(水)司法とアジアの独立

明治5年9月13日(1872年10月15日)の今日、

横浜港から229人の「清国難民」が解放され母国へ帰国の途につきました。

司法の独立をかけたマリヤ・ルス号事件の第一幕が降り、第二幕への幕間となった歴史的瞬間でした。

|

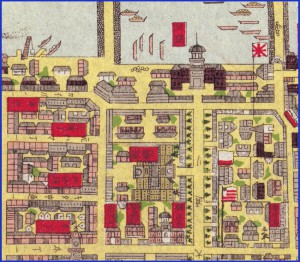

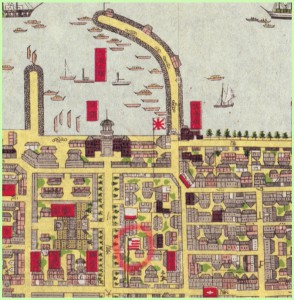

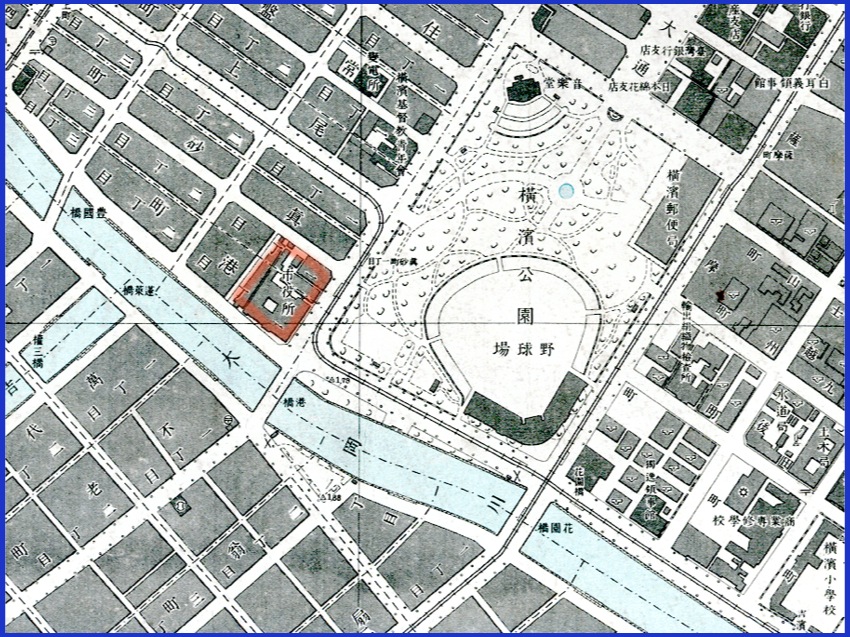

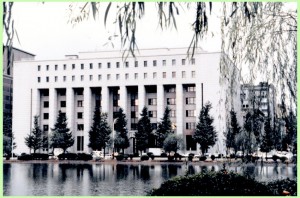

| 神奈川県庁、手前が横浜地検・地裁 |

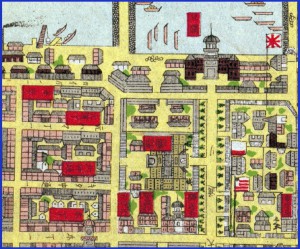

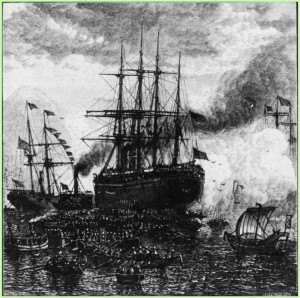

マリヤ・ルス号事件は横浜港内で起りました。

明治5年(1872年)に横浜港に停泊中だったペルー船籍の「マリア・ルス号」から一人の清国人が海へ逃亡しイギリス軍艦(アイアンデューク号)が救助したことが発端でした。

3年にも渡るマリア・ルス号事件の第一幕の幕開きです。

マリヤ・ルス号には清国人苦力(クーリー)が231名乗船していました。

契約上は移民でしたが事実上の人身売買“奴隷”として母国を離れた者たちでした。

※中国 苦力(クーリー)は、主に南北アメリカに向け、奴隷制が廃止され、黒人奴隷が解放されたあと労働力を移民に求め、中国人移民が導入されます。事実上のアジアの奴隷だった苦力(クーリー)として導入された中国人の数はペルーだけでも1850年から1880年の間に10万人を越えました。

苦力の一人が、過酷な待遇から逃れる為に逃亡し、身柄を預かったイギリス船はマリア・ルス号を「奴隷運搬船」と判断します。

ただちにイギリス領事館は日本国政府(副島外務大臣)に対し清国人救助を要請、副島は当時の神奈川県参事(副知事)大江卓に調査の命令を出します。

大江は横浜居留地取締局ベンソンと「マリア・ルス号」を訪れ直接清国人から事情聴取します。

逃げた清国人は「マカオで誘拐に遭い、無理矢理やり連れてこられた」旨訴えます。

※当時横浜居留地は、治外法権エリアで外国人が横浜居留地取締を行っていました。

No.185 7月3日(火)実録「居留地警察」

当事者の話し、移住約定書や船貸渡書等の確認を行い政府に報告し、ペルー船を調査のため出港差し止めにしますが、「マリヤ・ルス号」船長は無視しようとします。

当時、日本とペルーには二国間条約が締結されていませんでした。

日本の主権独立を主張し大江は、清国人全員を(強制)下船させます。

これは画期的というか人道的“英断”といえる行為でした。

当然、ペルー側(マリ・アルス船長)は、「移民契約」を楯に“移民とともに”出港を要求します。

さらには、フランス、ポルトガル、ドイツ、アメリカ、イタリア、ベルギー、ポルトガル、オランダ、デンマーク領事連名で

「海賊の所為を除く外、公海上のことは、日本政府の処断するところではなく、例え、船が賣奴を乗せたとしても海賊ということではない。」

と強烈な圧力をかけてきます。

「賣奴の一件は、日本法律及び規則上にかつて禁制するところにあらず。清國船客と約書上に記入する人と結ぶところの約定は、各国にて平常のことなり」

見事に日本の弱点を撞いています。

さらに厳しかったのは、法体系も未整備でした。

憲法すら無い状態でした。(明治憲法は明治22年制定)

しかし、日本政府は現行の法律を元に

神奈川県庁に特別裁判所を設置し、二度に渡って裁判を行います。

裁判長は大江卓(25歳)でした。

一方で、指摘された芸者の売買に関する国内法の整備を急ぎ

「人身売買」を禁止する太政官295号を発布します。(明治5年10月)

※泥縄という感じもしますが、行わないより良い。

ペルー(船長)側には、居留地の各国の圧力、そしてイギリス人ディケンズが代言人(弁護人)となります。

清国人の奴隷は問題だが日本はそれ以上出しゃばるな!という状況でした。

列強の圧力同様に、

日本の遊女制度は娼妓という「人身売買」である、だから奴隷売買を非難する資格は日本にないと主張します。

大江は、国際法に照らしても今回の契約は通常のものではないと断じ、清国人の解放を条件に出港差し止めを解除する と判決を下します。

清国政府は日本の処置に対し謝意を表明します。

(実は)この時期、日本と清国も沖縄を巡って紛争中で、微妙な国際バランスの上にあったことは事実ですが、大江卓の法律的な判断、国家としての威厳を国内外に示したことは

欧米列強にアジアの新興国の司法の独立を認識させた事件として、

極めて重要な意味をもっています。

しかし、国内法によって神奈川権令大江卓が裁いたこの事件には、第二幕が待っていました。

(第二幕は、番外編で)

No.390 危なくない?デカ。

No.256 9月12日(火)どこも本庁舎引越は大問題

本日から三日間、ハードな旅行のためちょっと異色のモードで行きます。

1959年(昭和34年)9月12日(土)の今日、

横浜市役所七代目新庁舎が現在の場所に完成、落成式が行われました。

|

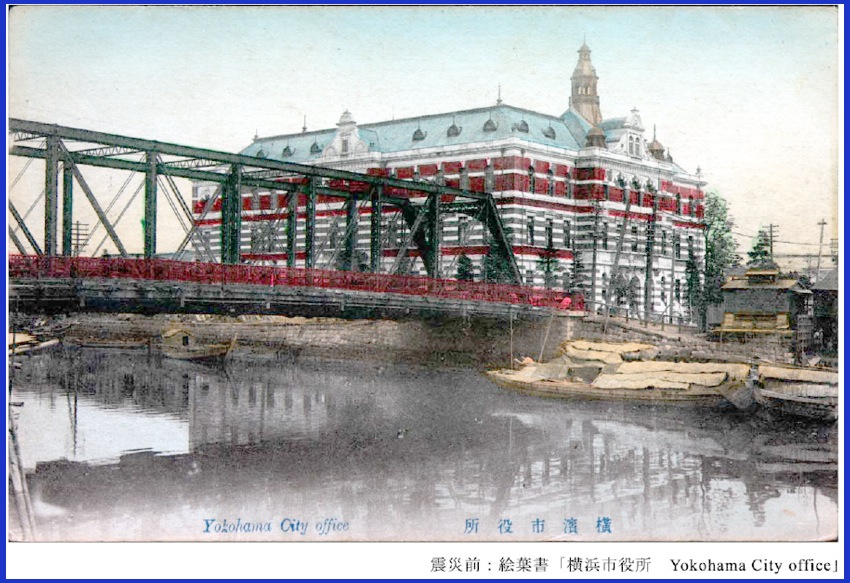

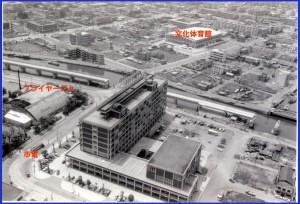

| もうこのアングルでは撮影できません。(大通公園から) |

他市の事例はわかりませんが、横浜市役所本庁舎は何度か引越しています。

簡単に市庁舎引越の歴史を紹介します。

|

| 2012年時北仲は衆知の事実かとおもってました |

①初代市庁舎(1889年〜1911年)

本町1丁目にあった横浜電信分局を1887年から使用。

市制が施行された1889年から初代横浜市庁舎とした。

レンガ造り2階建て。

②二代目市庁舎(1911年〜1923年)

港町1丁目の元高島嘉右衛門が開設した生鮮食品の市場跡に建設。

ルネッサンス様式を取り入れたレンガ造り3階建て。

関東大震災(1923年)で被災焼失。

★緊急で横浜公園に仮庁舎

③三代目市庁舎(1923年〜1925年)

桜木町一丁目にあった中央職業紹介所を臨時市庁舎として使用。

④四代目市庁舎(1925年〜1944年)

現在地内に建設。木造2階建て。

1945年の空襲にて焼失。

⑤五代目市庁舎(1944年〜1950年)

第二次世界大戦下、空襲を避けるため

野毛山にあった旧老松国民学校(現老松中学校)に疎開し開庁。

鉄筋コンクリート造3階建て。

市議会会議場はすぐ近くの横浜市図書館内に設置

⑥六代目市庁舎(1950年〜1959年)

日本貿易博覧会神奈川会場(現神奈川区反町公園)で使用していた建物に移転。

木造2階建て。

No.75 3月15日 JAPAN FOREIGN TRADE FAIR YOKOHAMA

|

| 反町公園 |

⑦七代目市庁舎(1959年〜現在)

横浜開港百年記念事業の一環として建設。

鉄骨鉄筋コンクリート造地下1階、地上8階建て。

現在に至る。

|

| 中央が市庁舎 |

⑧目下 新市庁舎計画進行中。北仲へ。

現在20近い民間ビルを借用し市役所の各部局が点在、知らない人にはたらい回しされているような感覚になる状態であることは間違いなし。

http://www.city.yokohama.lg.jp/somu/org/kanri/access/

| 市HP掲載の案内図 これがまたわかりにくいのなんのって |

(横浜市役所分散ビル名)

関内中央ビル

横浜関内ビル

関内駅前第一ビル

関内駅前第二ビル

松村ビル

松村ビル別館

JNビル

横浜朝日会館

第一総業ビル

住友生命横浜関内ビル

関内STビル

尾上町ビル

横浜馬車道ビル

昭和シェル山下町ビル

テーオービル

横浜メディア・ビジネスセンター

産業貿易センター

教育文化センター

テーオービル

横浜メディア・ビジネスセンター

産業貿易センター

教育文化センター

見事でしょう!未確認ですが、市役所としては日本一!(世界一)の分散度ではないでしょうか。いちいち確認しながら希望部局に行かなければなりません。中には本庁舎から徒歩で20分もかかる離れたビルもあります。

議会中は大変ですね。

でも引越となると

民間ビルのオーナーには厳しい話しでしょうが、ちょっとひどい現状だと思います。

市庁舎引越の話しは、80年代にはもう議論されていたようです。

現市庁舎は巨匠、村野藤吾作品ですが、この市庁舎を建替えてはどうか?

という案も当然あったようです。

どうして移転になってしまったのでしょう?

現在の場所を建替えるには市営地下鉄の関係で工事費用が膨大なものになるからという話しもちらほら聞きましたが 真相はわかりません。

新候補地ではテナント収入も当てにしているようです。

さらに現貸しビル業の皆さんには厳しい話しですね。

そういえば、以前 みなとみらいに市庁舎できるって話しが関係者の間に飛び交っていましたが、どうなったのでしょう。

踊らされた方(企業)もいるのでは?

(今日はちょっと「生」な話しになりました)

今の内、迷路のような分散ビルを巡るスタンプラリー!やりましょう!(不謹慎でした)

No.255 9月11日(火) 謎多き尾上町の女将

その女性は横浜を舞台に登場し、多くの謎を残した女傑です。

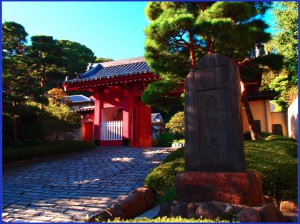

彼女の名は「斎藤 たけ」1837年(天保7年)江戸に生まれ、1910年(明治43年)9月11日の今日、横浜で73歳の生涯を終えました。彼女の墓は横浜市西区赤門町にある高野山真言宗「東福寺」にあります。

書きたいことが多くここでは何に絞ろうか?迷いました。

|

| 長谷川伸家の墓もここにあります |

”斎藤 たけ“東京をも圧倒した横浜の待合「富貴楼のお倉」といったほうが判る方が多いかもしれません。

彼女の評は“坂本龍馬のような女”、“伊藤、井上、大隈、山県等の大官を手玉にとった女”、“女政商”いろいろです。

お倉像は、伝聞・傍証ばかりで“なぞ”の部分が多いのです。ここが波瀾万丈の人物像を生み出している理由かもしれません。

超簡単にまとめると

「苦労して全国各地を転々としますが実業家(田中平八)と政治家(伊藤博文)との出会いで横浜に関東有数の待合「富貴楼」を作り、そこの女将として明治初期の政治家・実業家の密会舞台を仕切った」ことで成功した“実業家”ということでしょうか。

この時代 明治初期の同時代人のキーマンは殆どが『利用」したといっても過言ではないでしょう。

(富貴楼に関係する人物)

文中に名前が出てくるだけでも

大久保利通、岩倉具視、田中平八、三条実美、陸奥宗光、伊藤博文、高島嘉右衛門、井上馨、大隈重信、山県有朋、松方正義、小泉 信三、高橋誠一郎 らがお倉人脈です。

参考資料

中区役所 昭和51年「横浜のおんなたち」(PDF)

http://www.city.yokohama.lg.jp/naka/archive/reference/document/1977-01.pdf

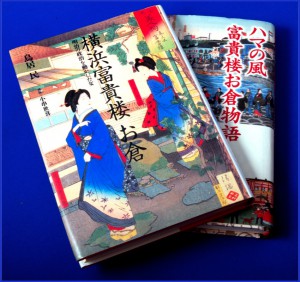

鳥居民の「富貴楼 お倉」(草思社)

ハマの風富貴楼お倉物語

Wiki 他ネット評論等

微妙に資料の史実が異なっています。

例えば彼女が生まれた場所に関しては、江戸谷中茶屋町と浅草松葉町の2説あります。個人的には谷中茶屋町だったら雰囲気あるな!と思いますが江戸と現代では環境も激変しているでしょう。

※谷中茶屋町は十軒程度しかない極めて狭い場所です。谷中墓地のすぐ近くにある職人の多く暮らしていた町だったようです。

|

| 左側が茶屋町で、右側が霊園です。 |

浅草松葉町あたりは現在の合羽橋あたりです。

Wikipediaではシンプルです。

http://ja.wikipedia.org/wiki/富貴楼お倉

富貴楼お倉(ふうきろうおくら 1837年(天保7年)12月24日-1910年(明治43年)9月11日)は、明治の実業家。本名は斎藤たけ。

江戸に生まれ、芸者や遊女などを経たあと、明治4年に横浜の相場で財産を築いた田中平八から資金を得て、現在の横浜市中区尾上町に料亭(待合)の「富貴楼」を開いた。

この料亭には田中平八をはじめ、井上馨、陸奥宗光、伊藤博文らの重鎮が出入りしたことから、明治初期の政治の駆け引きの舞台となったと言われる。

とだけあります。もう少しわくわく感で説明しているのが、松岡正剛さんの鳥居民の「富貴楼 お倉」評のコーナーです。

http://www.isis.ne.jp/mnn/senya/senya0323.html

ここでは

ちょっとひねくれて考えてみました。

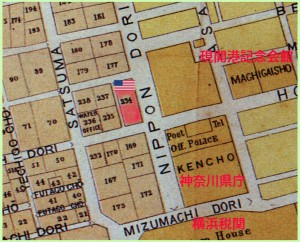

【富貴楼はどこに?】

新橋芸者をビビらせたという富貴楼の場所はどこか?

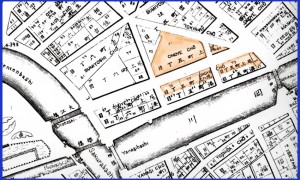

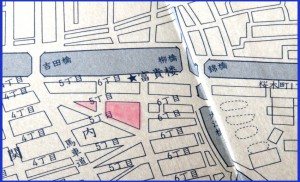

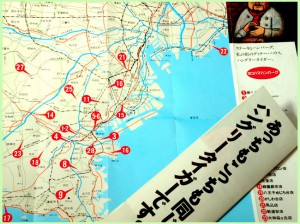

鳥居民さんの「富貴楼 お倉」(草思社)では、裏表紙に「富貴楼」のあった場所をマップで示しています。

本文では

尾上町5丁目あたりとしています。

|

| 裏表紙の富貴楼マップ |

中区役所 昭和51年「横浜のおんなたち」でも

『明治六年相生町から発した大火で富貴棲も類焼して尾上町に移転。二〇〇余坪の敷地に豪壮な旅館兼料亭を新設し(今の神奈川県中小企業会館のあたり)、伊藤博文揮毫の「富貴楼」 の看板をかかげて再出発した』

とあります。

素直に神奈川県中小企業会館のあたりかと思ったのですが、待てよ?ここは尾上町ではなく「湊町(現在 港町)」ではないか?

そこで、明治の地図にあたってみました。

富貴楼のあった場所は、神奈川県中小企業会館ではなく通りを挟んで反対側 泉平の一角ではないか? 明治24年の絵地図でもなんとなく200坪余700平米あるって感じですよね。

簡単に判る資料があるのに どうして?湊町方向になったのでしょうか?もう一つ「富貴楼 お倉」(草思社)では、船で富貴楼に入ったという記述があるので(出典不明)、これに引きずられたのかもしれません。

※富貴楼の近くに「六道の辻」がありここがまた歴史ドラマの舞台なんですね!!!

まだまだ謎解きは沢山ありますが 今日はこの辺で。

★これらの資料には、明治の怪商「高島嘉右衛門」がほとんど登場しませんが、高島も料亭「高島屋(デパートとは全く関係ありません)」を幕末明治初期に尾上町に作り“料亭政治”に使いました。二人は知合いですが、つながる傍証が見当たりません。どこかで判ってくると面白くなると思います。

(番外編)

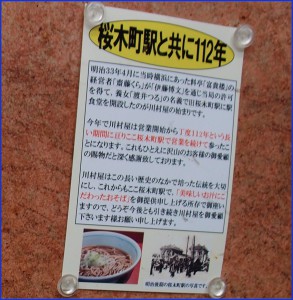

”斎藤 たけ“さんにはどうしようもなくだらしない旦那(夫)がいたのですが、二人には子供が無く 養女を迎えます。その養女のために桜木町駅(旧横浜駅)二階に食堂「川村屋 」を開設します。一時期は二代目横浜駅などに出店し有名になりますが、関東大震災、戦災等で店じまいし、現在は桜木町駅構内の「立食い蕎麦 川村屋」として営業を続けています?? 店内に張ってある説明には「斎藤 くら」とありますが、判りにくいからこう表現したのでしょうか?正確には「斎藤くら」ではないですね。 (おじさんのいちゃもんでした)

でも 2008年位から美味しくなりましたね。以前神奈川立食い蕎麦ワースト10に入っていた時代がありますから。

|

| 時にうるさいくらいの元気なおばちゃん達が仕切っています |

No.254 9月10日(月)わが国初のファミレス誕生

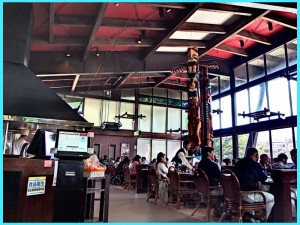

保土ケ谷バイパス上り車線(保土ケ谷陸橋あたり)から見える気になるレストランをご存知の方も多いのでは?

1969年(昭和44年)9月10日(水)の今日、「ハングリータイガー」本店(保土ケ谷)がオープンしました。

【1969年】創業の「ハングリータイガー」は、日本最初のファミリーレストランです。

一般的には“すかいらーく”1号店が、外食業界のファミレス第一号店となっていますが、(私は)「ハングリータイガー」がわが国初だと考えます。

今日は、わが国初のファミレス「ハングリータイガー」論を展開したいと思います。

(いつか来た道)

「ハングリータイガー」も、創業後1980年代後半に入り多店舗化を進めます。

バブル景気の頃から、意欲的に出店を開始します。

最盛期には神奈川東部を中心に30店舗以上にまで拡大しします。

|

| 94年頃のパンフです(Myコレクション) |

1990年代後半に入り景気減退に伴う不況感、96年から2000年に起ったO-157騒動、BSE問題の逆風に耐えられず2001年に主力3店舗(保土ケ谷店、相鉄ジョイナス店、若葉台店)を残し、「北前そば高田屋」、「オリエンタルグリル」のタスコシステムに売却し生き残りを図ります。

2005年より徐々に拡大戦略に転換し、新規出店を進めています。

(ファミレスの定義)

「ファミリーレストランとは、主にファミリー客層を想定したレストランの一種。外食産業の一つ。「ファミレス」と略されることもある。」

「家族連れ3人以上を主な客層と想定した飲食店。」

「既にある程度加工された食材を、各店舗で調理することにより、味の統一や低価格を実現している。」

「ファミレスの特徴は、まず多様なニーズに応えられる豊富なメニュー。特にファミレスということから、子供向けメニューの充実など、家族連れで来ても満足出来る品揃えをリーズナブルな価格帯で揃えているところが多い。他にも広い通路や駐車場など、ファミリー向けの対応が様々に施されている。」

「こうした形態の店は1970年代から日本でも見られたが、ファミレスと略して呼ばれるようになったのは1980年代末からである。」

(食の外在化)

1960年代のファミレスは百貨店の「お好み食堂」でした。

たまに家族揃って出かける百貨店での外食が“ハレ”の儀式だった時代です。

高度成長、核家族化が進む中食は次第に「外在外」していきます。

ファミレスの定義に対して、ハングリータイガーは駐車場があり2人はもちろん、4人以上のファミリーに対応し、メニュー、店内の空間的アメニティの要素をとっても「ファミレス」の条件にマッチしています。しかも単独店舗ではなくその後チェーン展開していきます。

そうです、ハングリータイガーは1969年(昭和44年)9月10日(水)のオープンです。

すかいらーく1号店は1970年にオープンしています。

しかも、すかいらーくは残念なことに全て閉店してしました。

歴史的にも、現状でもわが国初のファミレスは「ハングリータイガー」です。

ただ、価格訴求するメニュー構成ではない点で従前のファミレスではないのかもしれませんが、保土ケ谷本店は、混雑時最大2時間待っても来店するファミリーも多く本来の『ファミレス』の域に達しているといえます。

(ちょっと ほめ過ぎかも!?)

でも一時代、横浜の「ハングリータイガー」を目指して他県から来る友人も多く自慢でした。

本店は 今後も不動の人気一番店でしょう。

もっとも近い星川駅からでも徒歩で20分以上かかる不便な場所にありながら客が絶えません。

車での来店以外は困難な場所に立地していますし、街道沿いとかではなく非常に判りにくい場所に出店しています。こうした悪条件にもかかわらず、最忙時の19時から21時ごろは、大変な混雑となります。土曜日、日曜日の1時間待ちは当たり前、2時間の時もあるといいます。

そのためにハングリータイガーでは、待つお客様のために、専用ウェイティングルームを作りドリンクや、つまみ、オセロやトランプなどのゲームを楽しめる工夫もしていました。(ちょっと前なので現在は未確認です)

■ハングリータイガー 保土ケ谷本店

所在地:神奈川県横浜市保土ケ谷区星川3-23-13

電話番号:045-333-7023

営業時間:11:00〜23:00(L.O.22:30)

定休日:元日のみ休業

http://hungrytiger.co.jp/

(余談です)

2012年1月28日(土)第42回旭区駅伝競走大会(ズーラシア駅伝2012)でハングリータイガーチームは優勝に輝きました。

http://www.city.yokohama.lg.jp/asahi/madoguchi/chishin/syogai/sports03.html

目的*駅伝競技を通じて健康増進を図るとともに基礎体力及び競技技術の向上を推進します。

日時*平成24年1月28日(土)

会場*よこはま動物園ズーラシア

参加資格*旭区及び近隣区在住・在勤・在学者・小学4年生以上

大会規模*参加数(当日受付時点)1,686人(281チーム) 、大会役員約170人

一般男子の部

出場55チームの中、

第一位 ハングリータイガー 54分32秒

第二位 MMごまあん 57分27秒

第三位 チーム Shodai 59分31秒

2013年も「第43回旭区駅伝競走大会」が開催されました。

http://www.city.yokohama.lg.jp/asahi/madoguchi/chishin/syogai/sports03.html

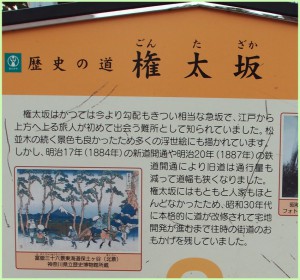

No.253 9月9日(日)子規、権太坂リターン

俳人正岡子規の人生は、35年の短い生涯でした。

彼は学生時代、進路に迷いながらも青春を謳歌していた

1885年(明治18年)17歳の年に始めて俳句に触れます。

そして9月9日の今日、

親友の秋山真之と無謀な徒歩旅行で東海道を夢中に歩き続け横浜で折り返します。

後半の短いが珠玉の人生が始まったのです。

「青春というのは、ひまで、ときに死ぬほど退屈で、しかもエネルギッシュで、こまったことにそのエネルギーを智恵が支配していない」(司馬遼太郎『坂の上の雲』)

正岡子規といえば「坂の上の雲」

この作品は明治時代を感じ取る最良の作品です。

物語は伊予松山から巣立った三人の物語を軸に明治という時代を映し出しています。

作品の序章で司馬遼太郎は伊予から東京に出てきた若者の不安と期待に充ちた青春群像を描いています。

その中で、横浜を舞台にバカバカしいくらいのドタバタ劇を正岡子規の初エッセイを素材に描いています。

有名な「江ノ島無銭旅行」の話しです。

|

| 子規「筆まかせ」より弥次喜多 |

ことの顛末を簡単に紹介しておきましょう。

1885年(明治18年)9月8日の話しです。

東京、猿楽町界隈の安下宿に同居組の正岡子規と秋山真之のところに、いつもの“悪友達”が深夜にも関わらず訪れます。その中の一人が「先日四、五人連にて十銭ばかりの金にて絵島(江ノ島)鎌倉に」行った同級生がいて面白かったらしいとノリの良い秋山を焚き付けます。

先に江ノ島十銭旅行に行った同級生達は

夏目金之助、橋本左五郎、佐藤友熊、太田達人、小城斎ら

(と推測できますが確証はありません)

この話しを聞いた秋山は 深夜にも関わらず

「今から行こう」と躍りあがって言い出します。

周りの者も巻き込まれ、着の身着のまま何の準備も無く鎌倉に向け歩き出すという始末です。

夏目金之助(漱石)らは十銭旅行なので握り飯、

毛布等を用意して出かけますが、

正岡「弥次喜多組」は(恐らく酒盛りの途中で)下宿を出発、しかも下駄履きですから十キロも歩けば足も傷だらけになっていたに違いありません。

深夜に神田あたりを出発した一行はすでに芝の増上寺あたりでくたびれはじめ、品川あたりではもうヘトヘトになります。

それでもなんとか東海道街道筋を頼りに1885年(明治18年)9月9日の夜明け頃、

神奈川駅(明治5年に開通、神奈川駅は現在廃止)まではたどりつき一休みします。

神奈川駅近くの橋の上で(恐らく始発)汽車の発車の様子を見て、一行は出発します。

程谷(保土ケ谷)を過ぎ、もう少しで戸塚というところで精も根も尽き果て秋山、正岡両氏ともに「かしこまった」(もううだめ!)と言い出し中止します。

恐らく、東海道 横浜ルート最大の難関「権太坂」のアップダウンが決定的!だったのでしょう。

無謀な一行4人は神奈川駅までなんとか戻り、そこで汽車に乗ります。

なんとも苦い思いをしながら帰路につきます。

※ちなみにあきらめた場所から江ノ島まで12キロ、神奈川まで戻るのも12キロくらいです。

【子規の句集から好きな句セレクト】

子規の俳句。そのリズム感、写す力に 彼のすごさを感じます。

柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺(有名な一句)

ねころんで書よむ人や春の草(明治18年の作品)

あすの月きのふの月の中にけふ

秋の蝿追えばまたくる叩けば死ぬ

赤蜻蛉筑波に雲もなかりけり

ラムネの栓天井ついて時鳥

名月や伊予の松山一万戸

家あって若葉家あって若葉かな(特に私の好きな一句)

漱石が来て虚子が来て大三十日

今年はと思うことなきにしもあらず

法律の議論はじまる火鉢かな

つくつくぼうーしつくつくぼーしつくつくぼーしばかりなり

我袖に来てはね返るいなごかな

糸瓜咲いて痰のつまりし仏かな(最後の句)

No.314 11月9日 (金)薩長なんぞクソクラエ

No.252 9月8日(土)横浜終戦直後その3

今日は、横浜のGHQ最終話です。

1945年(昭和20年)9月8日(土)の今日、

GHQを横浜から東京に移すためにマッカーサー元帥は「第一生命館」を視察、自ら進駐軍本部に決定します。

No.243 8月30日(木)横浜の一番長い日

No.246 9月2日(日)90年後の横浜

の最終話として、GHQ横浜から東京へ移る際の小さなエピソードを追います。

|

| 第一生命館 |

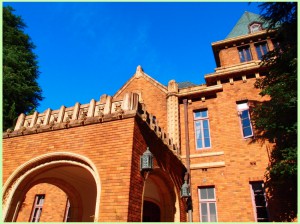

「第一生命館」

所在地: 千代田区有楽町1

建築年: 昭和13年11月

設 計: 渡辺仁 松本与作

構 造: 鉄筋鉄骨コンクリート造8階

東京の建築資産として残る名建築の一つです。

簡単にGHQ横浜進駐のおさらいをします。

1945年(昭和20年)8月30日(木)に、厚木基地に降り立ったマッカーサーは、簡単な記者会見の後 当初予定していた葉山ではなく横浜に向かいます。(ある程度事前に決まっていたようです)

山下公園にあるかつて泊まったことのあるホテルニューグランドに3泊したあと、戦前スタンダード石油社長の自宅だった邸宅を宿泊所に決め、9月15日まで使用します。

|

| 推測です。この辺はミシシッピーベイと呼ばれた根岸湾を臨める場所 |

|

| ちょうどこの場所行ってきました。マッカーサーハウス FOR RENT?ほんとかな? ※現在は マンションとなり存在しません。ここも 歴史的資産が無くなった? |

この間GHQは横浜税関に置かれ、接収事務と同時に、東京へ本部を移す下調べを行います。

進駐軍が要求していたのは、

★最高司令官のためには

「相当ノ造作ト家具」を備えた住宅を

★10名程の将官用には「相当ノ造作及家具ヲ有シ最高司令官住宅ノ近隣ニアル適当ナル住宅」

★600名の士官用にはホテルまたは同等の宿舎

★2,300名の兵員宿舎

★司令部用の建物、倉庫、150台の乗用車・バス25台・トラック50台とかなり具体的であったようです。(江藤淳『占領史録』第一巻、講談社、一九八一年)

9月6日(木)に、GHQ用庁舎候補の一つとして「第一生命館」に対しGHQから図面や資料を提供を求められます。

9月7日(金)に、GHQ参謀副長イーストウッド代将と工兵隊司令官であるケイシー少将が第一生命を訪れGHQ用庁舎として第一生命館を使用することを伝えますが、マッカーサー執務室の入る本部としては未定でした。

9月8日(土)にマッカーサーはアイケルバーガーとハルゼイ提督を同乗させ横浜から東京のアメリカ大使館を訪れ国旗掲揚を行います。この模様は“ラジオ中継”されたそうです。

昼になり、帝国ホテルを視察がてら食事に向かいますが、その際「第一生命館」が目にとまり部下たちだけで検分する予定を変更し自ら足を運ぶことにします。

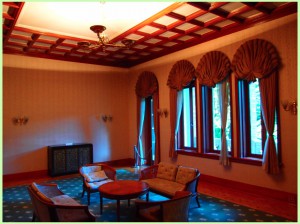

前日ここを訪れていたイーストウッド代将と第一生命の幹部の案内で、

6階の社長室、貴賓室などを視察します。

|

| 現在も保存されている執務室 |

マッカーサーはここが気に入り、他の下見予定を全てキャンセルし横浜に帰ります。

マッカーサーという人物は万事このような感じのパフォーマンス重視の司令官だったようです。第一生命にはイーストウッド代将から口頭で通告され、9月15日(土)に引き渡しが行われました。

10日くらいでビルまるごと引越せよというのですから敗戦国とはいえ大変だったと思います。

No.243 8月30日 (木)横浜の一番長い日

No.246 9月2日(日)90年後の横浜

9月15日 正午をもって「第一生命館」はGHQに引き渡され、6年10か月にわたり接収されることになります。

では、横浜に住んでいたマッカーサーは、横浜から通ったのかといえばそうではありません。千代田区赤坂のアメリカ大使館内に住まいを移し、執務にあたりました。彼の日課は午前10時30分に大使館を出て、第一生命ビルGHQに向かい午後になると大使館に戻り昼食後、軽い昼寝をした後に再びGHQに戻り夜遅くまで連日休暇もとらずに執務していたそうです。

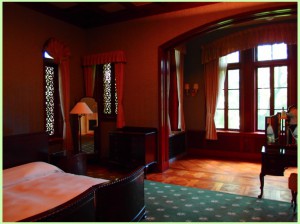

当初、マッカーサーの住まいを「旧前田侯爵邸洋館」にする計画でしたが、治安上の理由?から大使館になったそうです。実は気に入らなかったのではないか?とも言われています。

1945年(昭和20年)9月に接収された旧前田侯爵邸洋館は、エニス・C・ホワイトヘッド(Ennis C. Whitehead)第五空軍司令官の公邸として使用され、 マッカーサー司令官が解任された後任のマシュー・バンカー・リッジウェイ(Matthew Bunker Ridgway 1895-1993)司令官の官邸となりました。

現在は 開放され無料で見学することができます。

これで、横浜から進駐軍の中枢が東京に移りますが、横浜・神奈川自体の接収地返還は遅々として進まず(沖縄返還前では)日本最大の占領地を抱えた街として戦後復興期を迎えることになります。

No.139 5月18日 マッカーサーに嫌われた男

No.148 5月27日 決裂前夜のこけら落とし

No.172 6月20日(水) 階級差なく埋葬

No.190 7月8日(月)パブリック・ディプロマシー

これ以降、終戦直後の横浜はテーマがあり次第【番外編】で紹介していきます。

No.251 9月7日(金)リンディ夫妻の喜び

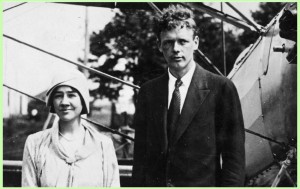

1931年(昭和6年)9月7日(月)に横浜を訪れたリンディ夫婦は熱狂的な歓迎を受けましたが、二人の人生は平坦なものではありませんでした。

日本を訪れたころが最も幸せな一瞬だったかもしれません。

1927年(昭和2年)に「スピリット・オブ・セントルイス」号で

大西洋単独無着陸飛行に初めて成功した空の英雄、チャールズ・リンドバーグをご存知の方も多いと思います。

彼のことを親しみをこめて人々はリンディと呼びました。

英雄リンディには二つ大きな誤解がそのまま信じられていますので、まずここで訂正しておきましょう。

“大西洋無着陸飛行”はリンドバーグが世界初ではありません。

遡ること8年前の1919年(大正8年)2月にジョン・オルコットとアーサー・ブラウンによって成し遂げられています。

リンドバーグは「単独世界初」で成功したことが偉業として讃えられています。

たまたま、懸賞金付きの飛行に無名の青年が、自分でカスタマイズした(質素な)飛行機「スピリット・オブ・セントルイス」で成功したことで、オルティーグ賞と賞金25,000ドル、この賞金を上回る世界的な名声を勝ち取ります。

ジョンとアーサーが成功した1919年(大正8年)は禁酒法が始まる頃で、リンドバーグの時代は禁酒法のまっただ中、国民のストレスが溜っていたのかもしれません。

もう一つ「翼よあれがパリの灯だ」という名ゼリフは後世の脚色です。

自叙伝のタイトルも”The Spirit of St. Louis” でまさにフィットしたタイトルが事実を覆いかぶしてしまったようです。

機械好きの無名パイロットは、この成功で人生が一変します。

1929年(大正18年)に駐メキシコ大使ドワイト・モロー(Dwight Morrow)の次女アン・モロー(Anne Morrow Lindbergh)と結婚し、妻となったアンは、夫の勧めでパイロットや無線通信士の技術を身につけます。

そして、1931年(昭和6年)に北太平洋航路の調査飛行に「二人で」出発します。

ニューヨークからカナダ、アラスカを経て8月23日に国後島、8月24日に北海道根室市、そして26日にあの飛行船ツェッペリン号が降り立った霞ヶ浦に到着します。

No.232 8月19日 (日)LZ-127号の特命

数日間、東京で過ごす間、日本政府機関との打ち合せの合間をぬって、リンディ夫妻は横浜を訪れたのです。

(横浜のリンディ夫妻)

二人は、アメリカ領事に案内されまず県庁に山縣知事を表敬訪問します。

ここでは、貴賓室でお酒が出され乾杯が行われたのですが、

リンドバーグは「母国は禁酒なのでこの写真は撮らないで欲しい」とジョークを言ったそうです。

県庁の屋上に上がり、山手の外国人墓地を眺め、そこから哀悼の意をしめします。

帰りにはお土産として「真葛焼の壷」が贈られました。

その後、市役所に市長を訪ねる際、沿道は「空の英雄」を見るため市民で一杯だったそうです。

|

| 霞ヶ浦の歓迎風景 |

大西市長を訪問した後、一行は野毛の震災記念館(老松会館→現在急な坂スタジオ)を見学し震災の被害に心を痛めたそうです。

その後大阪・福岡を経て、中華民国の南京・漢口まで飛行し、調査飛行も成功するかにみえましたが、事故のため飛行を断念します。

その後のリンディ夫妻には、波乱の人生が待ち受けています。

ここからは、ぜひ

『孤高の鷲 リンドバーグ第二次大戦参戦記』

(上下、学研M文庫、2002年)をお読みください。

●1932年(昭和7年)2月1日自宅から1歳8ヶ月の息子が誘拐され遺体で発見

これにもマスコミが大きく反応し、中には息子の死顔を写真に撮り配布されるという事件も起ります。

●海外への逃避

●当時のルーズベルト大統領との確執

●当時のナチスドイツ寄りの発言で一気にバッシングの対称に

●太平洋戦線に参加、連合国軍(アメリカとオーストラリア軍)による日本兵捕虜の虐殺・虐待をしばしば目撃したことを記録。

●1953年(昭和28年)に大西洋単独無着陸飛行について書いた “The Spirit of St. Louis”(邦題『翼よ、あれがパリの灯だ』)を出版

●晩年は、妻アン・モロー・リンドバーグと共にハワイのマウイ島に暮らす。

※当時から反捕鯨運動にも関心を持っていました。

(科学者リンドバーグ)

■リンドバーグの還流ポンプ

リンドバーグの大きな業績の1つとして人工心臓の開発があります。

リンドバーグには心臓弁膜症を患っていた姉がおりました。

姉の心臓病の治療法を開発したいという思いから生理学者アレクシス・カレルの研究室を訪れたことから2人は意気投合し共同研究を行います。

1935年(昭和10年)には世界初の人工心臓である「カレル・リンドバーグポンプ」を開発し、今日の人工心臓の原型となっています。

皮肉にも、カレルはフランスに渡り研究を続けますが、時もビシー政権(ナチス傀儡政権)に加担したということで失脚します。失脚しなければもっと早く人工心臓の実用化が行われたと言われています。

科学者でもあったリンドバーグは、1945年(昭和20年)12月ワシントン航空クラブで

講演しました。

その一部を締めくくりにします。

「誤って導かれた科学の発達は、善よりも害を結果しがちである。なるほど、科学は人間や国家に力を与えた。しかし、単独では限られた生命しか持たないことを忘れてはならない。…歴史は力の誤用に充ちている」

と

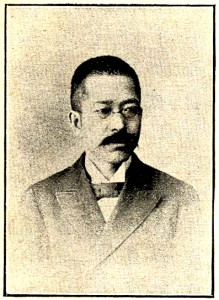

No.250 9月6日(木)やはり官僚には向かなかった?

田口卯吉という人物をご存知ですか?

明治の言論人です。

1875年(明治8年)9月6日の今日、

田口卯吉、20歳の時「横浜毎日新聞」に「讒謗律(ざんぼうりつ)の疑ひ」(筆名を田口十内として)を投稿した日です。

逮捕者も出た当時の大蔵官僚在職中の事件でした。

現在ではごく普通な新聞メディアを使った考え方の発表、この時代はかなりセンセーショナルであったようです。

でも、今より“自由な”時代だったかもしれません。

明治人物評論より

田口卯吉(たぐち うきち)

1855年6月12日(安政2年4月29日)〜1905年(明治38年)4月13日没

幕末の江戸目白台に生まれた俊才であり努力家でした。

田口卯吉の略歴はここでは省略しますが苦労して学び、その才を活かし大蔵省に務め銀行担当になります。

現在で言う財務官僚の中でもエリート中のエリートになります。

(かつて大蔵官僚「四階組」なんて言われた時期も)

http://ja.wikipedia.org/wiki/田口卯吉

を参照してください。

彼は「日本のアダム・スミス」といわれた経済学者としても高い評価を得ていますが、

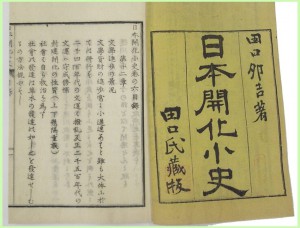

自著である『日本開化小史』は

福沢諭吉の「西欧事情」と並ぶ当時の文明論としてベストセラーになりました。

この『日本開化小史』は、田口が睦奥宗光の支援でようやく出版にこぎつけた「自由交易日本経済論」の出版資金つくりのために5年かけて発表したものをまとめたものです。

田口は経済論だけでなく「鉄道論」「貿易論」「法律論」など多岐に渡り論陣を張っていきます。

彼の特徴はメディア(新聞)を使って持論を展開していった点にあります。

現役時代から「横浜毎日新聞」を舞台にした彼の投書(政府批判)は以後大蔵官僚を辞職する直前の1878年(明治11年)まで続けられます。

大蔵省在職中の投稿で最も話題になったのが「国策第一」「国策第二」で当時の金融政策を批判し、新しい銀行組織の設立を主張します。

日銀のアーカイブ「初期の中央銀行設立構想」(PDF)に詳しい

http://www.boj.or.jp/about/outline/history/hyakunen/data/hyaku1_1_2.pdf

冒頭の初めて投稿した「讒謗律(ざんぼうりつ)の疑ひ」は、(匿名で)国の法律を批判したもので発表後の10月20日に「横浜毎日新聞」編集長だった塚原渋柿園(27歳)が新聞紙条例(1875年明治8年6月発布)違反となり罰金百円、禁獄十カ月に処せられることになります。

(摘発第一号?じゃないかというくらい施行後すぐに、それにしても当時の人たちは早熟でかつタフですね)

※讒謗律(ざんぼうりつ)とは、明治初期の日本における、名誉毀損に対する処罰を定めた法律。自由民権抑え込み悪法の一つ。

※新聞紙条例も言論統制の明治の悪法の一つです。

田口卯吉は当時の言論人の中で、経済学の視点から時の政府を徹底批判した人物です。明治時代と言えば「富国強兵」「殖産興業」と教科書に書かれていますが、この「殖産興業」批判を展開した人物です。

当時の政府・三菱批判の急先鋒でした。

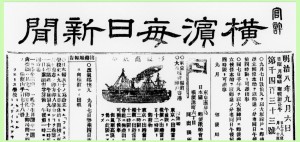

その舞台としてメディア展開のキッカケが「横浜毎日新聞」です。

日本最初の日本語の日刊新聞です。

創刊のきっかけは当時の県知事だった井関盛艮が近代新聞の必要性を横浜の貿易商達に説き地元経済人によって創刊します。

この「横浜毎日新聞」(記者)から後の政治家島田三郎が、文学の世界には仮名垣魯文を輩出します。

一時期編集長になった(田口卯吉の原稿で捕まった)塚原 渋柿園も仮名垣魯文に影響を受け小説家となります。

(東京開港)

明治時代は横浜港が経済の中心でしたが、

田口卯吉は経済の視点から「東京開港論」を展開します。

当時は横浜経済中心に日本経済が回っていたこともあり、主論になりませんが、彼の主張が次第に時代の変化とともに東京開港へ傾いていきます。

そして「関東大震災」をキッカケに 横浜は復興から取り残され完全に日本の軸が「東京」に移り始めるのです。

東京と横浜の都市間競争、江戸のあだ花として開化した横浜が明治末期あたりから「東京」と競争を始めます。東京・横浜都市間競争、これが私の2014年のテーマです。

No.249 9月5日(水)保土ケ谷駅周辺散策 (写真追加)

今日は地域散策ネタでいきます。

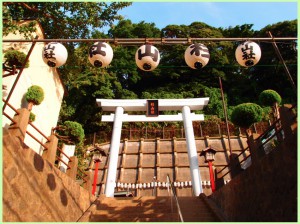

横浜歴史年表に「1929年(昭和4年)9月5日久保町杉山神社の遷宮式が行われた」とありましたので、実際に久保町(現在は西久保町118)の杉山社(正式には?)に行ってきました。

遷宮式とは「ご神体を従前とは異なる本殿に移す儀式のこと」です。

杉山神社の主祭神は五十猛命(イソタケルノミコト)です。

元々林業の神様ですが、造船、航海安全、大漁の神としての信仰もあついとか。

また

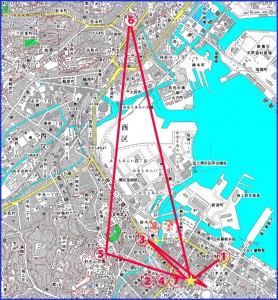

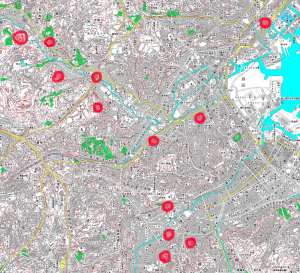

杉山神社は、

現在の神奈川県横浜市を中心に川崎市、東京都稲城市などに72社が現存する不思議な神社です。

|

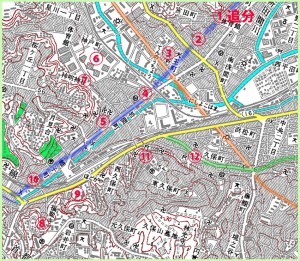

| 帷子川、大岡川周辺の杉山神社 |

鶴見川水系沿いを中心に点在していますが、

帷子川・大岡川周辺にも幾つか建立されています。

|

| 修正版 |

この久保町杉山社は(上図の⑪あたり)

国道一号線に面した保土ケ谷宿の山裾にある神社です。

久保町杉山社のある保土ケ谷宿は

東海道五十三次四番目の宿場で江戸時代に栄えた歴史ある街です。

お江戸日本橋から八里九丁(約32キロ)の距離に位置し江戸時代の旧東海道に沿っておすすめスポットがぎっしり詰まっている街です。

一部を紹介しましょう。

①追分(おいわけ)

旧東海道と旧八王子道との分岐点です。

同時に、新旧東海道の分岐点でもあり碑が建っています。

②洪福寺松原商店街

ご存知な方も多いのでは?

激安商店街です。夕方は曜日に関係なく何時も混んでいます。

③橘樹神社(たちばなじんじゃ)

横浜最古の庚申塔(寛文九年銘)があります。

④帷子橋跡モニュメント

(相鉄線)天王町駅前公園になっています。

|

| かつて流れていた帷子川架橋をモニュメントにしています |

⑤保土ケ谷宿の古寺群

江戸時代栄えた宿場の古寺群が多くあります。

○おそば屋さん「二五八」

⑥YBP

ヨコハマビジネスパーク

公共アートのオブジェがいっぱいあります。(トイレ)

元ビール工場でしたので「ビール坂」があります。

⑦神明神社

横浜市内では最も 由緒の古い神社の一つといわれています。

○田中金魚店 昔からある金魚の専門店です。

⑧(ここからハイキング)井土ケ谷まで1時間コースです。

○福聚寺

No.218 8月5日 (日)夢の夢の夜夢覚め

●御台所の井戸(北条政子の井戸)

北条政子が鎌倉への旅すがらここで休み井戸水を使ったという伝説のある井戸が残されています。

いわな坂から清風高校(急坂)を抜けると

●北向き地蔵

金沢道と弘明寺道の分かれ辻にお地蔵様が建っています。方角も示すため北向き地蔵といわれます。

⑨保土ケ谷駅前

バスターミナルの横に「ふらんすやま」の(唯一の)支店があります。

「権太鮨」も渋く人気です。

⑩其角の句碑あたり

保土ケ谷宿 陣屋(今工事?解体?中)

⑪杉山社

現在は旧東海道から鉄道や国道に隔てられていますが、旧宿場内の社寺です。

⑫旧道商店街

ここから藤棚商店街が続きます。

全部散策するにはたっぷり1日かかりますが、適時コースを選択して秋の半日を楽しんでください。

最後はこの辺で食事というものも良いでしょう。

No.248 9月4日(火)坂の上の星条旗(後)

元米国18代大統領ユリシーズ・グラント一行が、

2年4ヶ月の世界一周旅行に出発し、最後の訪問国日本に到着したのが

1879年(明治12年)6月21日(土)長崎でした。

9月3日(水)横浜港から帰国の途に就くまでの約2ヶ月の間、ユリシーズ・グラント将軍は日本政府及び各地の大歓迎を受けます。

|

| 歓迎を受けるグラント一行 |

|

| 横浜での歓迎 |

今日は、横浜・東京滞在中のグラント一行の様子を紹介します。

No.247 9月3日(月)坂の上の星条旗(前)

グラント将軍は、アメリカ最初の国賓クラスの訪日でした。

横浜港で大歓迎を受けたグラント一行は、

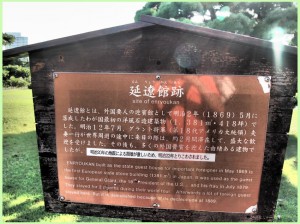

汽車で横浜から東京に入り浜離宮の延遼館に滞在します。

|

| 浜離宮から汐留を眺める |

浜離宮は江戸時代、徳川将軍家の別邸として使われていました。

幕末は幕府海軍伝習屯所として活用され、

1869年(明治2年)に「延遼館」が完成し鹿鳴館が完成するまでは迎賓館として使用された豪華な施設でした。

その後、宮内省の管轄となり名前も離宮と改められ明治天皇お気に入りだったそうです。

明治天皇は、グラント将軍に信頼をよせます。

滞在中の8月10日には、天皇自らグラントの滞在先「延遼館」を訪れ、日本国家が抱える課題について率直に尋ねます。会談は2時間にも及んだそうです。

|

| 汐入の池 |

天皇は侍従長を始め関係者を全て退け、

三条実美と通訳の吉田公使だけでグラントとの会談がもたれました。

話題は多岐に渡りましたが、まず政治制度、選挙制度の話しから始まり経済、外交問題に及びました。

清国との沖縄を巡る領有権に関しても日清の軍事力に触れ「日本は軍事物資,陸軍,海軍ともに清国に勝っている。

清国は日本に手も足も出ない、と言ってもいいくらいだ。

清国が日本に損傷を与えることなど不可能である」と述べていたグラントですが天皇には融和的な態度を求めました。

実は、グラントはこの旅で日本の前に清国を訪れた時、清国摂政と李鴻章から“沖縄問題”で仲介役を依頼されていました。グラントは、この問題は両国外交上の問題で“自分”が介入するべき問題ではない。だが日本の国際的な状況と傷ついた清国同志の争いは避けるべきだと「日清両国」に説きます。

問題にすべきは

中国をめぐり利権に血まなこになるヨーロッパ列強であると英仏を批判し、

戦争による介入や

「外国からの借金ほど、国家が避けなければならないことはない」と

列強が融資を通じて支配をもくろんでいることを警告します。

また、不平等条約改正にも理解を示し、諸外国は改正に応ずるべきだとも述べます。

グラントを含め、アメリカがピュアな時代でした。このグラントが忠告したことをその後、星条旗の国が行ったことは歴史の皮肉です。

(日米の共感)

1879年(明治12年)の日本政府は、神風連の乱、秋月の乱他国内の新政府に対する不満を押さえ込んだ直後に起った、

明治政府最大の危機、西南戦争がようやく沈静化した状況でした。

明治天皇は、規模は異なりますが、明治維新、西南戦争にアメリカの独立と南北戦争を重ねたのかもしれません。

グラント一行は、公式日程の合間に

東京を軸に日光、箱根などを巡り各界の歓迎会に出席するという濃密なスケジュールをこなします。

そして帰国が近づいた8月26日(火)

最後の歓迎園遊会(ガーデンパーティ)に出席します。

会場は、横濱居留地234番地の横浜亜米利加領事館でした。

ヨコハマプレスによれば、居留地の催しでこれほど成功を収めたものは無かったと報道されるほど華やかなパーティが開かれます。

居留地の代表、政府閣僚、財界人、領事館員、外交団、県庁などの役人、士官等が集まり夜を徹して行われました。

園遊会の開催されたアメリカ領事館はその後、

横濱山下町6番地に移動します。

この跡地に今は無き「ザヨコ The Hotel Yokohama」が建ちます。

現在はホテルモントレになっています。

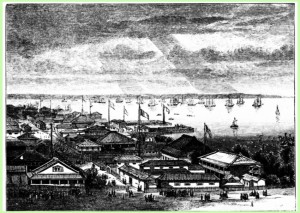

全ての日程を終えたグラント将軍は、

宮城に天皇を訪ね“暇乞い”を済ませ帰国の準備をします。

最後の送別夜会が9月2日(火)に「延遼館」で開催され翌日、新橋駅より特別列車に乗り横浜駅に向かいます。汽車道には見送りの人々で埋め尽くされ、港には多くの高官が見送りました。

|

| 横浜港風景 |

戦前、日米関係が最良の瞬間でした。