ホーム » 2012 (ページ 7)

年別アーカイブ: 2012

No.316 11月11日(日)みなゆず 頼み

商店街に未来はあるのか?

今、日本中の商店街の多くが“瀕死”“瓦礫”状態です。

生き残るには何が必要なのか?

消え行くのみか?

方法論は異なるでしょうが、過去に生き残りをかけた商店街戦略が従前の常識を打ち破りました。一つの事例を紹介します。

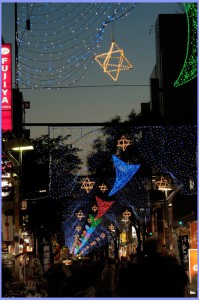

1978年(昭和53年)11月11日(土)の今日、イセザキ・モールの完成記念式典が挙行されました。

|

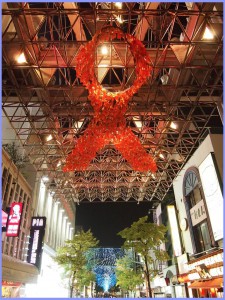

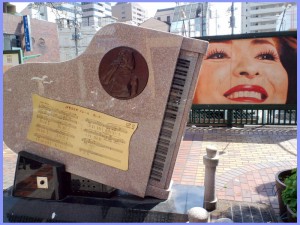

| イセザキイルミネーション |

(屋根のある商店街)

現在全国各地に見られるようになった「ショッピングモール」(アーケードの無い買物公園)は1970年代では特異なスタイルでした。

賑わう商店街は、店の軒先に屋根を架けるか、道路に“がさっと”アーケードを重ねるのが現在でも主流です。

雨の多い、夏の日射しが強い日本では商店街に「屋根」は悲願の集客設備です。

伊勢佐木町商店街も、戦後長らく軒先アーケードの商店街でした。

この「アーケード」いざ造ろうとすると、極めて不自由な建築基準法における道路制限を乗り越えなければなりません。道路に突き出して構造物を設置してはいけないからです。アーケードは「商店街のステイタス」でもありました。

(空のある商店街)

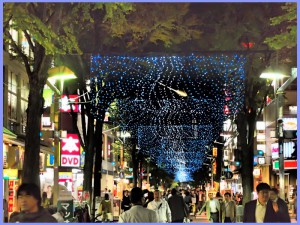

イセザキショッピングストリートには屋根がありません。

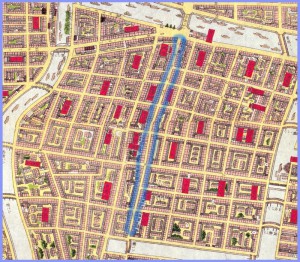

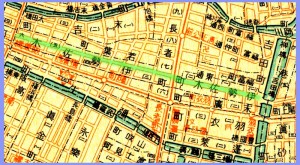

一丁目から七丁目まである伊勢佐木町商店街がまとまってアーケードと電柱を取り去り、歩行者専用(一部優先)道路にする方針に舵を切るには大変な決断を必要としました。

この決断が、地盤沈下していたこのエリアを救う大きなインフラになったことは間違いありません。「ショッピングモール」(アーケードの無い買物公園)化が全ての課題への回答ではありませんが、結果として伊勢佐木がイセザキになり多くの老舗が生き残ることになります。

(中心地シフト)

開港以来横浜の商業中心地だった「イセザキ」を含む関内・元町エリアは、横浜駅の発展によりその座を失います。

No.274 9月30日 (日)巨大資本の東西戦争

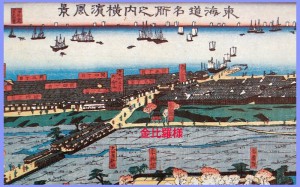

横浜市中区にある「伊勢佐木町通り」に連なる商店街は、開港に伴い居留地を中心とした関所内“関内”の日本波止場から馬車道を通じ、吉田橋から関所外“関外”の居留地バックヤードとして発展します。

No.85 3月25日 日本の運命を変えた男横浜に入港

1906年(明治39年)に横浜を訪れた銀行家Jacob Henry Schiffは、夕食後伊勢佐木に繰り出し、人の多さに驚いています。

鉄道は、隣町桜木町(初代横浜駅)まで。そこからは「横浜電気鉄道」後の「市電」が都市部を縦横に連結した機動性のあるコンパクトシティが形成されていました。

ザキでの買物は 横浜人の“ハレ”でもありました。野澤屋で買物し博雅亭で食事といった図式は、東京銀座に匹敵する当時の流行でもありました。

しかし、横浜駅が東西が競うように発展するに従い、商業の中心部は横浜駅に移っていきます。1966年(昭和41年)から市電路線の廃止が始まり人の流れは大きく変化していきます。根岸線が桜木町以降大船まで延伸することで、関内エリアはさらに空洞化していきます。

(個性化)

横浜市と地元商店街が危機意識を持ち、個性ある商店街への道を模索し始めたのは「馬車道商店街」が最初でした。

1975年(昭和50年)4月に馬車道商店街街づくり協定が締結されます。

市営地下鉄関内駅が開業するにあたって、海からの重要な軸線(当時はまだみなとみらい線計画は協議の遡上に上がっていませんでしたが…プランはあった)を活かす馬車道モール計画が提案され、地元の推進で一気に完成します。

「歩くことが楽しい通り」という現在の常識が実現します。

電柱埋設は当時、強固な障害を幾つも乗り越えなければなりませんでした。この馬車道プランに強く影響された伊勢佐木1・2丁目商店街が多くの反対を説得し最後には全会一致でモール化に踏み切ります。

1978年(昭和53年)11月11日(土)の今日となります。

1982年(昭和57年)11月に3・4丁目のモールオープン

5・6丁目は平成に入って1991年(平成3年)オープン

7丁目のモールがオープンし一丁目〜七丁目までモールでつながったのが1994年(平成6年)のことです。

果たして 効果が上がったのか?イセザキは個性的になったのか?

時間がかかりすぎ タイミングを逸したという意見もあります。

まだこの通りには可能性がある と頑張っている人たちもいます。

1968年(昭和43年)横浜市の人口は驚愕の増加で200万人を突破し、「ブルーライトヨコハマ」と「伊勢佐木町ブルース」が大ブレークし、横浜認知度が急上昇します。

伊勢佐木通りの戦後の黄金時代となります。

時代の当事者は中々、次への舵を切ることが出来ません。

馬車道、イセザキの場合、そこに情熱と未来を見据えたリーダーがいたことが成功の道筋でした。

今イセザキは 「ゆず」の登場でその認知度を高めています。

青江三奈からゆずへ 自力の個性化はどこへ?

その次の一手が 後手後手になっているように感じるのは私だけではないでしょう。

No.18 1月18日 三度あることは四度ある

No.30 1月30日 MATSUYA GINZAのDNA

No.41 2月10日 不二屋伊勢佐木町店新築開店

No.137 5月16日 全店サマークリアランスセール開催中

No.176 6月24日(日) 関内の粋といやーー、ね。

No.190 7月8日(月)パブリック・ディプロマシー

No.281 10月7日 (日)場所探しの悦

|

| 新しくオープンしたカトレアプラザ |

|

| 佐藤忠良の作品(1978.11.11) |

No.315 11月10日(土)オンリーワンEV

先ほどまで“横浜市営バス運行が始まった日”で原稿をすすめていましたが、

記念日一覧で思い出したことがあってこちらに急遽します。

11月10日はいろいろな記念日になっています。

その中から横浜に因んだ記念日を紹介します。

「11月10日エレベーターの日」です。

日本エレベーター協会が1979年(昭和54年)に制定しました。由来は1890年(明治23年)の今日、東京・浅草の「凌雲閣」に日本初の電動式エレベーターが設置され一般公開された日に因んでいます。

(エレベーターといえば)

横浜にも創業90年の歴史を誇る「横浜エレベータ株式会社」という会社があります。この会社、数ある大手エレベーター会社には無い「オンリーワン」で勝負しています。

www.yokohama-elevator.jp

創業は1923年(大正12年)エレベーターの専業メーカーとして神奈川・東京首都圏を中心に全国各地に多様なエレベーターを納入しています。

特に荷物用・油圧式エレベーターに強みを持つ会社です。

「2007年にはかごの中をガラス張りにし、油圧ジャッキのみの昇降路とガイドレールをなくした『テレスコ式』エレベーターを制作納入。特許を得ているほか、業界誌『Elevator World』(エレベーターワールド)Project of the yearを受賞している。」(Wiki)

このガラス張りエレベータが最も似合う場所が「横浜国際客船ターミナル」で米国の業界紙「エレベーターワールド」主催のコンテストで1位になった実績があります。

2009年『Elevator World』

Category 1: Elevators, New Construction (tie)

Nicolas G. Hayek Center — Yokohama Elevator Co., Ltd.

http://www.elevatorworld.com/Extras/01_09/extras.html

1923年 – 横浜エレベータ商会として創業。

1946年 – 富士美興業株式会社設立。戦後、GHQより日本全国のGHQ施設のエレベーターの復旧工事と性能検査を受託することにより事業を発展させ、今日の基礎を固めた。

1949年 – 横浜エレベータ富士美興業株式会社に社名変更。

1952年 – 自社製エレベーター開発、販売開始。

1959年 – 横浜エレベータ株式会社に社名変更。

1963年 – パウルシュミット社(ドイツ)と販売技術提携。

1966年 – 油圧エレベーターの開発、販売開始。

1976年 – 寶組勝島倉庫に積載量50トンの油圧式エレベータを納入。

1995年 – エスカレーター販売開始。

2004年 – 横浜国際客船ターミナルに納めたエレベーター(ガラス張り・ガイドレールレス)が米国の業界紙「エレベーターワールド」主催のコンテストで1位に。

(実績)

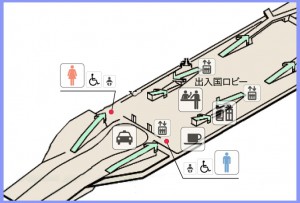

横浜高速鉄道みなとみらい線 日本大通り駅(乗用/機械室レス、シースルー)

大さん橋国際客船ターミナル(人荷用/シースルー、テレスコフレーム)

磯子区総合庁舎(乗用)

横浜市交通局立場駅地下鉄1号線(乗用)

横浜市営勝田住宅 (住宅用/階段室型エレベーター)

横浜市立大学医学部付属市民総合医療センター (寝台用/ヘリポート)

かながわ労働プラザ(乗用/3台群管理)

http://www.zai-roudoufukushi-kanagawa.or.jp/~l-plaza/

横浜市営 勝田住宅第7期1工区 (住宅用/階段室型エレベーター)

神奈川県警察 港北警察署 (乗用/機械室レス・トランク付)

横浜ランドマークタワーロイヤル (人荷用)

川崎市立岡本太郎美術館 (乗用)

横須賀市美術館(乗用/シースルー)

金沢21世紀美術館 (乗用/シースルー、テレスコフレーム)

津久井赤十字病院 (寝台用)

東京都現代美術館 (乗用/シースルー)

羽田空港 第1旅客ターミナルビル (乗用)

東京ドームシティMEETS PORT (荷物用/3枚戸上方開き)

東京ドームシティMEETS PORT (人荷用/機械室レス、3枚戸横開き)

※さすがにエレベーターに関しては撮影していないものだ!と実感。

観察力アップしないと反省しきり。

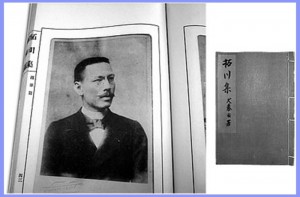

No.314 11月9日 (金)薩長なんぞクソクラエ

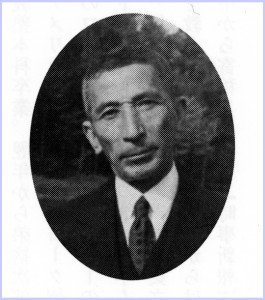

司馬遼太郎が『坂の上の雲』でほとんど取り上げなかった人物に

秋山 好古の大親友がいます。

その名は加藤恒忠(拓川)、直接横浜には関係ありませんが、

今日はちょっと脱線します。

1883年(明治16年)11月9日の今日、24歳の“加藤恒忠”は、フランス留学のために横浜港で若き友人達と別れのひと時を過ごしたあと、10日早朝フランス郵船「タイナス号」でパリに旅立ちました。

加藤 恒忠は伊予松山で1859年2月24日(安政6年1月22日)に大原有恒の三男として生まれます。

1870年(明治3年)に12歳で藩校明教館に入り1875年(明治8年)に東京に出て翌年9月には司法省法学校に入る実力を発揮しますが、少々正義感が強すぎ学校長に対し反抗します。

1879年(明治12年)2月、ついに校長の運営に反対し退学届けを出し学校を去ります。「賄い征伐事件」(寮の料理賄いへ不満を抱き、校長を排斥しようとした事件)

この間に大原家から父の実家加藤家を再興し「加藤恒忠」を名乗ります。

司法省法学校校長があまりに藩閥の威を嵩にきたため伊予人としては我慢がならなかったのでしょう。

この時一緒に憤慨して退学届を出した人物がいます。

後の日本新聞社長、弘前出身の「陸羯南(くが かつなん)」

総理大臣となった盛岡出身の「原敬(はら たかし)」

漢詩で名を挙げた仙台出身の「国分青崖(こくぶ せいがい)」らです。

加藤 恒忠は、彼らとは終生友人として親交を温めます。

タンカ切って辞めた加藤 恒忠は、明治の思想家、中江兆民の塾に入り学びフランス語とフランスの近代思想に出会います。

そして1883年(明治16年)11月加藤 恒忠25歳の時、

旧伊予松山藩主久松定謨に随行して渡仏します。

この時、法学校を蹴飛ばした親友陸羯南(26歳)国分青崖(26歳)

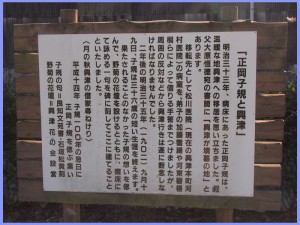

そして、甥っ子の正岡子規(16歳)、子規の従兄弟 藤野古白(12歳)らが渡仏する加藤 恒忠を横浜まで見送ります。

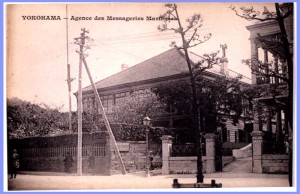

|

| 仏郵船会社のあった居留地十番、現在はホテルニューグランドが建っています。 |

加藤 恒忠はフランス滞在中に外交官試補になり、33歳の時に帰国します。ベルギー駐在特命全権公使、ジュネーヴの万国赤十字会議に全権として出席しますが、伊藤博文と対立し職を辞します。

その後、新聞記者を経て国会に登壇します。衆議院議員、ジュネーブ会議全権大使、松山市長などを歴任します。最後まで「正義の下で」闘った人生でした。同い年で同郷の日本騎兵の創始者「秋山好古」とは終生竹馬の友であり、相談相手でした。

正岡子規にとって叔父、加藤 恒忠は兄であり父にも近い存在でした。加藤も子規亡き後の正岡家を支援します。

(興津の風)

静岡県清水市興津に正岡子規の句碑が建っています。平成14年子規100年の忌日に建てられました。

結核となった正岡子規は弟子の伊藤左千夫に勧められて、興津で病気療養する予定でした。弟子の加藤雪腸や河東碧梧桐の手配により興津本町の松川医院(現、河村医院)に入院する予定でしたが、周囲の反対にあい、興津での療養は断念せざるをえなくなりました。子規自身は興津をお気に入りだったようで、ここに移るかどうか、そのメリット・ディメリットを書簡にして叔父加藤 恒忠に送っています。

子規は 興津に行きたかったのでしょうね。

「つきの秋 興津の借家 尋ねけり」

|

| 訪れた時には野菊がきれいに咲いていました。 |

|

| 奥の山裾が清見寺です。 |

2年後の1902年(明治35年)に36才の若さで亡くなりました。

第837話 正岡子規の7月2日

No.313 11月8日(木)遊女の涙

商売繁盛。いよー!手打で〆て来年も頑張ろう。

2012年の今日11月8日(木)と20日(火)は酉の日でした。

今日行けない人は、20日(火)近くの(おおとり)神社へGO。

2013年は、

11月3日(日)一の酉

11月15日(金)二の酉

11月27日(水)三の酉

近くの(おおとり)神社へGO。横浜といえば!

11月の酉(とり)の日には、商売繁盛の神様である全国の大鳥神社

(おおとりじんじゃ)、鷲神社(おおとりじんじゃ)や鷲妙見大菩薩の開帳日として賑やかな祭礼が昼過ぎから夜半まで行われます。

「酉の日」は、十干十二支を当てて定める日付け法で「酉」に当たる日のことです。「酉の市」縁起は神道と仏教の両説あるため、寺社でも神社でも行われます。

「ねうしとらう〜」と十二支が12日おきに巡ってきます。

日の巡り合わせにより、11月の「酉の日」は2回の年と3回の年があります。最初の酉を「一の酉」次を「二の酉」3番目を「三の酉」と称してこの日に祭りを行います。

俗に「三の酉」まである年は火事が多いと言われていますが

統計上はそのような傾向は無く迷信です。

ただ、火事は江戸時代最大の災害で「火の用心」が心がけられたことと結びついたのでしょう。

熊手

「酉の市」には縁起物を飾った「縁起熊手」を売る露店が立ち並びます。

寺社からは参拝に来た信者に小さな竹熊手に稲穂や札をつけた「熊手守り」が授与されます。熊手は福徳をかき集め、鷲づかむという意味が込められる縁起ものです。

商談が成立すると威勢よく手締めが打たれる光景が「酉の市」の風物を現しています。

(熊手の買い方)

お店によってデザインが違いますよ!選びましょう。

|

| 購入したら壊れないよう高く挙げるのが流儀 |

欲しい“熊手”が決まったら、売り手(熊手商)とお客は掛け合いで値切り交渉を行います。

まず、お店を見つけて店の前に立ちます。

店からすぐに威勢のいい掛け声が飛んできます。

(ここでひるんだら来年の商売は上手くいきませんよ)

予算を決めておきます。熊手は1,000円位からありますが縁起物ですから10,000円位でどうでしょう!(1万〜5万が売れ筋だそうです)

予算よりも低めの金額を提示してみます。

お店も相場より小さいものを見せてきます。

より大きいもの要求したり、予算提示を少しアップさせたり、買った(勝った)まけた(負けた)と交渉を楽しみます。

商談が成立したら予算内でご祝儀を出し

めでたしめでたしとなります。

最近では 小降りの家庭用の「小物熊手」もありますからこれは縁日感覚で買ってみてはいかがでしょう。

(屋台勢揃)

もう一つの愉しみが通りの露天屋台の数々です。特設テントの居酒屋から、元々あるお店が出す屋台まで様々。

屋台には「時代性」もありますから眺めて歩くのも面白いものです。最近は古典の復活とご当地屋台ですかね。

(横浜で酉の市)

といえば、横浜市南区真金町にある「金毘羅 大鷲神社」です。隣接する横浜最大級の賑わい「横浜橋商店街」もついでに覗いてみましょう。

ここは、開国開港の街に相応しく創建は1859年(安政6年)です。

港崎遊郭の岩亀楼主人である岩槻屋佐吉が讃岐国象頭山 金比羅大権現を勧請し、港崎町(現在の横浜公園の地)に祭祀したのが始まりでその後二度の移転を経て1882年(明治15年)この地に遷座されました。

現在の社殿は1988年8月に再建されたものです。

この「横浜酉の市」は横浜市地域無形民俗文化財にも指定されています。

この地、眞金町に「お酉さま」がある背景を語るには横浜の遊郭の歴史をひも解かなければなりません。短くも華やかで悲しみも織込んだ横浜遊郭の話しは<別の機会>に紹介しましょう。

アウトラインだけ。

遊郭の火事は遊女の“死”を意味しました。商売繁盛だけではなく、冬に起った失火による焼失防止は遊郭経営の最大願望だったために江戸の吉原に習って祀られました。

この地には「遊女の涙」がこぼれていたことでしょう。

http://www.city.yokohama.lg.jp/minami/70minamiru/72event/723autumn/723004.html

→南区案内(情報が古い)

2013年は、

11月3日(日)一の酉→終了

11月15日(金)二の酉

11月27日(水)三の酉 です。

No.312 11月7日(水)裕次郎だけじゃない

1911年(明治44年)11月7日の今日、

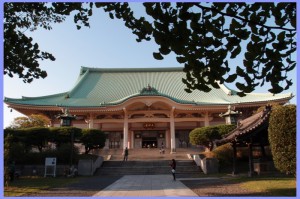

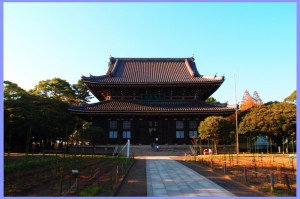

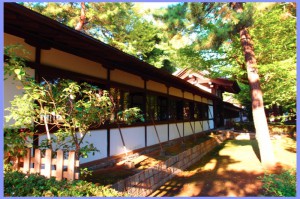

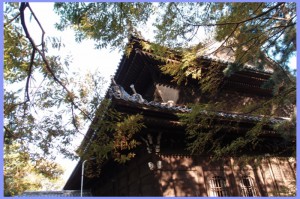

曹洞宗の大本山總持寺が能登国櫛比庄(現在の石川県輪島市)から鶴見に移り移転式が行われました。(鶴見区史)鶴見總持寺といえば、石原裕次郎の墓があることで有名ですが、…

今日は總持寺を紹介しましょう。

(曹洞宗大本山)

曹洞宗は鎌倉時代に宋に渡り1226年に帰国した道元に始まった禅宗の一つです。(道元は禅宗の呼称も拒否したそうです)

曹洞宗には二つの大本山があります。

福井県にある道元禅師開祖の永平寺と、横浜市にある瑩山紹瑾が開いた總持寺です。両寺は永平寺派の有道会と、總持寺派の總和会をそれぞれ組織し輪番制で「曹洞宗宗務庁」のトップを選び活動を行っています。

http://www.sotozen-net.or.jp/sotosect/honzan.htm

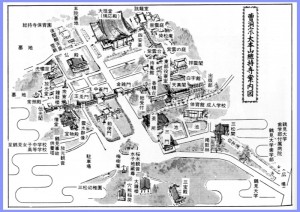

(總持寺の歴史)

總持寺は道元から四代目の瑩山紹瑾が1321年(元亨元年)石川県輪島市門前町門前にある寺(現在は總持寺祖院)を禅林として改め、總持寺と命名し開山したことに始まります。1615年(元和元年)には徳川幕府より法度が出され、永平寺と並んで大本山と呼ばれるようになります。

以来能登の曹洞宗大本山として法燈を守り続けますが、1898年(明治31年)4月13日の夜、大祖堂より出火し瑩山を祀る伝燈院、経蔵といくつかの小施設を除いた全てが焼失します。

再建にあたり、これを機に宮城(東京)近くに移転すべきだという意見とこの地で再建すべきだという意見が分かれます。

1905年(明治38年)に再建されますが、大本山に相応しい場所への移転の声もさらに高まります。

能登の地元では移転反対の運動も起りましたが、總持寺第4世石川素堂(牧牛素堂 大圓玄致禅師)の決断により候補地を探し、神奈川県横浜市鶴見村の成願寺境内に移転を決定します。

1907年(明治40年)3月9日に石川県から鶴見に移転の認可が下り移転が始まり

1911年(明治44年)に遷祖式が行われます。

以降能登の總持寺は「總持寺祖院」と呼ばれるようになります。

当時、總持寺には放光堂しか無く、仏殿が1915年(大正4年)に建立、その後戦前戦後を通して造営が行われ現在に至っています。

http://sojiji.jp

No.149 5月28日 「鈍翁」の偉業を偲ぶ

(墓マイラー)

有名人のお墓巡りまでブームになっているとか。

「墓マイラー」なんて言うらしいが、

まあマナーを守ればそこそこ楽しい趣味になりそうです。

總持寺といえば石原裕次郎墓参であまりに有名ですが、境内のシツラエが見事です。

伽藍のスケールもなかなかです。ぜひ見学をお勧めします。

■石原裕次郎

俳優・歌手ですね。

■黛敏郎

作曲家

■浅野総一郎

京浜工業地帯の父・「明治期のセメント王」です。駅名、学校名にもその名が残っています。

■芦田均

第47代 内閣総理大臣 第76・77代 外務大臣

※首班指名選挙で吉田茂と熾烈な闘争劇があった

■伊東忠太

山形県生まれの建築家、研究者。築地本願寺の設計で有名。

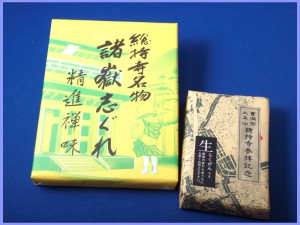

(おみやげ売場)

見学の後は お土産売場がおすすめです。

しぐれ煮が良い!!

らくがんは抹茶味

横浜かりんとう

http://www.hamaraku.com

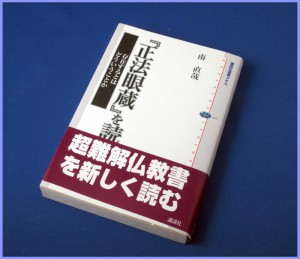

(曹洞宗の原点を読む)

「正法眼蔵」(しょうぼうげんぞう)

私のおすすめは

※正法眼蔵とは全九十五巻からなり、佛法の真理・修行のあり方・宗門の規則・の他、只管打坐(ひたすら座禅)・本証妙修(本来覚っているものの座禅)・修証一如(座禅そのものが覚り)・行持道環(座禅を通じて佛と一体になる)等仝膨大な著作である。

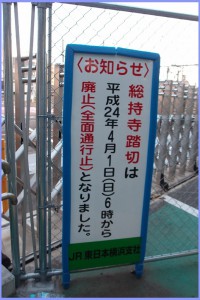

(總持寺踏切)

JR東日本東海道本線(京浜東北線)鶴見駅と新子安駅の間に設置されていた通称日本一長い踏切?。

あまりに遮断時間が長いため時間を区切った通行規制(通行止め)が行われていましたが、2012年4月1日をもって廃止(完全通行止状態)されました。

これによって総持寺参道(本山前通り)が消えることになります。

日中の本数が少ない時間帯でも5分近く閉まり続けることが多く、開かずの踏切として有名でyoutubeにもアップされているくらいです。

開かずの踏切 vol.1 総持寺踏切

※気の長い方はご覧ください。

http://www.youtube.com/watch?v=guaajGWw4Hg

この踏切、JRのみで東海道、横須賀、JR貨物、京浜東北各上下線があり京浜急行とJR鶴見線は高架になっています。

No.311 11月6日(火)18区誕生

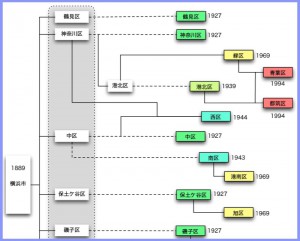

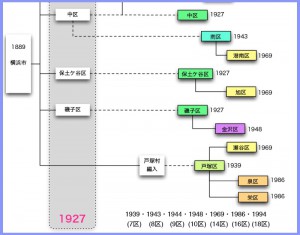

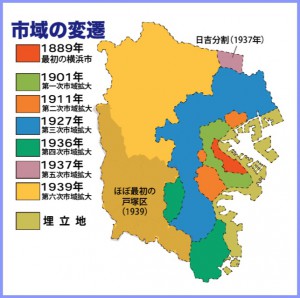

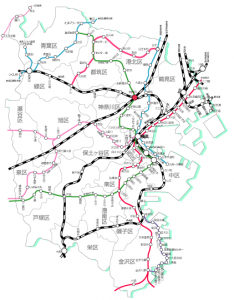

横浜市は現在18の区で構成されています。

1994年(平成6年)11月6日(日)の今日、17番目と18番目の区が誕生しました。

(横浜北部の再編成)

横浜市の北部地域の港北区と緑区の2区を併せて検討し

港北区・緑区・都筑区・青葉区の4区に再編成されます。

(横浜市区誕生の歴史)

●1889年(明治22年)4月1日横浜市誕生。

●1901年(明治34年)4月1日第1次市域拡張。

●1911年(明治44年)4月1日第2次市域拡張。

●1927年(昭和2年)4月1日第3次市域拡張。

●1927年(昭和2年)10月1日区制施行で

→【鶴見区】【神奈川区】【中区】【保土ケ谷区】【磯子区】の5区が誕生します。

●1936年(昭和11年)10月1日第4次市域拡張。

●1937年(昭和12年)4月1日第5次市域拡張。

●1939年(昭和14年)4月1日第6次市域拡張

この拡張で現在の横浜市域がほぼ固まります。

→神奈川区から【港北区】が分区して新設されます。

→新たに横浜市に編入された地域が【戸塚区】として新設されます。

●1943年(昭和18年)12月1日

→中区から【南区】を分区して新設されます。

→神奈川区の一部が中区に編入されます。

●1944年(昭和19年)4月1日

→中区から【西区】が分区し新設されます。

●1948年(昭和23年)5月15日

→磯子区から【金沢区】が分区し新設されます。

●1956年(昭和31年)9月1日「政令指定都市」に指定されます。

●1969年(昭和44年)10月1日

→南区から【港南区】が分割されます。

→戸塚区から【瀬谷区】が分割されます。

→保土ケ谷区から【旭区】が分割されます。

→港北区から【緑区】が分割されます。

※港北区の一部が保土ケ谷区に編入されます。

●1986年(昭和61年)11月3日

→戸塚区から【栄区】と【泉区】に分割されます。

●1994年(平成6年)11月6日

→港北区と緑区を再編し【港北区】【緑区】【青葉区】【都筑区】を新設します。(18区誕生)

(青葉区)

http://www.city.yokohama.lg.jp/aoba/

区名は公募で選ばれました。

2,948種類18,995件の応募があり第一位が「青葉」(1,916)第二位が「田園」(1,332)、第三位が「北」(916)となり第一位が選ばれます。横浜市田園区というのも良い感じですね。

面積は35.14km2で総人口は2012年6月1日推計で306,910人です。

東急田園都市線沿線に沿って発展した区です。

最も大きい街は「たまプラーザ」です。

東急が戦後まもなく描いた「田園都市構想」をいち早く着手してきたエリアで、重層的住宅環境が形成されてきましたが、近年住民の高齢化、戸建て離れによる“空き家”問題が顕在化しつつあります。

市営地下鉄のあざみ野以北延伸、慶応義塾の進出で新しいステージが始まろうとしています。

※一時期、横浜都民と表現されましたが「丘の横浜」として市民としての帰属意識は次第に高まっているようです。

北部には寺家(じけ)ふるさと村、こどもの国など自然環境を活かしたゾーンが広がっています。

(都筑区)

http://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/

「横浜の北西部一帯は、奈良時代から昭和14年まで「都筑郡」と呼ばれていました。「都筑区」の名称は、この歴史的に由緒ある地名を受け継ぐとともに、これからの街づくりが新しい「都を筑(きず)く」という、区民の総意で進むことを願って、つけられたものです。」

面積は27.88km2で、総人口は2012年6月1日推計で206,329人です。

いわゆる港北ニュータウンを軸に区内を市営地下鉄2線がクロスしています。新しく開発された街と遺蹟、城趾、富士塚などが点在する“グリーンマトリックスプラン”を実践している地域です。

都筑区は起伏の多い丘陵地帯に宅地が広がっています。道路と歩道の分離が徹底され、水辺を活かしたグリーンベルトの公園が住宅ブロックの緩衝地帯となっています。植生も四半世紀を経て豊かな緑地に成長し成熟した宅地を形成しています。

(面白いお店が一杯)

青葉区、都筑区には話題の店、隠れ名店含めいろいろなお店があります。

※都筑区

■青空キッチン T.M.O. ピクニック

http://picnic.chips.jp/index.html/

■インド家庭料理 ラニ (RAANi)

■スイーツガーデンユウジアジキ (SWEETS garden YUJI AJIKI)

■ジューンベリー (Juneberry)

青葉区

■グラティア (GRATIA)

■ピュイサンス (PUISSANCE)

■パンステージ プロローグ (PAIN STAGE Prologue)

■ベッカライ徳多朗(2011年に移転しましたよ!)

場所はそれぞれ探してください!(ちょっと冷たく)

(青葉・都筑雑景)

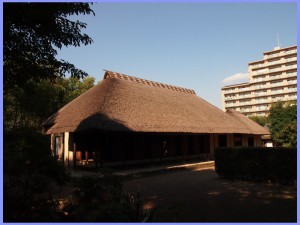

No.310 11月5日(月)倉庫業は近代経済の秤

近代日本を象徴する企業の一つが「倉庫業」で近代経済のバロメーター(秤)です。

特に貿易港のある街には明治以降新しい倉庫業が起業されていきます。

1897年(明治30年)11月5日高島町にある中央倉庫株式会社が開業、私設保税倉庫の営業を始めます。(横浜税関百二十年史)

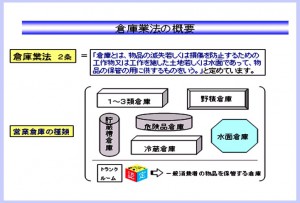

現在倉庫業は倉庫業法で「倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない」と規定されています。倉庫業の定義は

http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/butsuryu05100.html

でご覧ください。

(倉庫業が意外な背景)

近代倉庫業が登場した背景には廃藩置県があります。

江戸時代、全国の藩は藩内の商品流通の保管という役割も担っていました。幕藩体制の崩壊で、藩屋敷や蔵のある藩邸の接収等でこれらの保管場所を失ってしまいます。そこで、官設倉庫もできますが民間で独自に倉庫業が明治時代に誕生します。横浜中央倉庫が開業した1897年(明治30年)には全国で110社の倉庫業が営業していました。

特に国際港のある街には前に述べた“江戸時代の蔵屋敷”とはことなる「近代保税倉庫」として倉庫業がスタートします。

全国に現在も観光資源として残る「赤レンガ倉庫」はその産業遺産です。

横浜赤レンガ倉庫の正式名称は?

「新港埠頭保税倉庫」です。1号館と2号館が残っていますが、2号館の方が古く1911年(明治44年)、1号館は1913年(大正2年)に竣工しました。

No.103 4月12日「新港埠頭保税倉庫」から「赤レンガ」へ

(明治から大正へ)

明治時代、国際港横浜の大手倉庫業は

冒頭に紹介した中央倉庫株式会社(緑町)が1895年(明治28年)に創業し翌年の1897年(明治30年)11月5日に高島町で倉庫業を開始します。規模は28,099坪で、港に面した堀割をもった本格的な港湾倉庫でした。

他には

株式会社横浜貿易倉庫(堺町) 明治24年開業 1,400坪

WMストロン株式会社横浜支店 明治30年

合名会社横浜商品倉庫(海岸通)明治38年開業 規模不明

横浜倉庫株式会社(神奈川)明治39年

その後大正に入って三菱。三井を始めとする倉庫企業が雪崩を打って横浜港エリアに進出してきます。

(中央倉庫のその後)

実は、中央倉庫株式会社は1895年(明治25年)に創業した時点から「中央倉庫株式会社上屋」として免税品及び輸入砂糖・鉄類を陸揚・蔵置業を営んでいました。

横浜における(私設上屋のはじまり)と言われていますが、明治30年に法律ができて倉庫業が明確になった時点で新しく7月に免許申請し11月5日に高島町に近代倉庫を建て営業を開始します。

その後、1910年(明治43年)に中央倉庫株式会社は横浜船渠株式会社と合併します。

|

| 今も残る横浜船渠のマーク(ドッグヤードガーデン) |

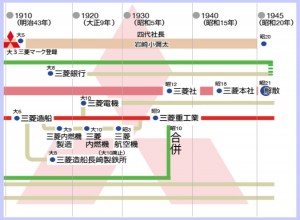

この横浜船渠株式会社も1935年(昭和10年)三菱重工業に吸収され、三菱重工業株式会社横浜船渠となります。

|

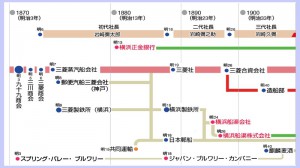

| 三菱G変遷史 |

ここから氷川丸 、秩父丸(鎌倉丸)他数々の船が誕生しました。

No.283 10月9日 (火)三角菱のちから

【番外編】鬼が爆笑する話

来年2013年(平成25年)の「暦で綴る今日の横浜」は、そのままタイトルは活かしつつ「横浜市内の全線全駅」をテーマに綴っていくことにします。

→の予定でしたが 方針転換 もうすこしゆるゆるのテーマで進行中です。

横浜市内にはざっと数えたところ8社17路線、168の駅があります。ただ、この中には駅舎を共同(一帯)使用しているものも多くありますので、駅舎数でいくとまた少し減ります。単純に駅名数としては135あります。

例えば、弘明寺駅(京急と市営地下鉄)は同駅名で駅舎が一番離れています。案内に注意する必要があります。

「地下鉄弘明寺」と後発の市営地下鉄が命名するべきだったのかもしれません。いまさら「京急弘明寺駅」には歴史的にもありえないでしょう。

現在の駅周辺と、駅に因んだ歴史、エピソードを手繰りながら進めていきます。

さらに合間をぬって、昔から気になる商店街もそぞろ歩きしてみようかなと思ったら、現在横浜市内には340近い「商店街」があるんですね。

こればっかりは“全踏破”にはかなりの時間がかかりそうなので、暇を見てチャレンジとしますが、商店街の中から気になるところを紹介していくことにします。

また番外編では、

【Encyclopaedia Yokohamania】的な感じで

Yokohama Contentsを紹介していきます。

ちょっと気張り過ぎですが 無理せず紹介していく予定ですのでご支援のほどお願いいたします。

No.309 11月4日(日)名実共に記念館

2012年も2013年も

スポーツの秋といわれる十月頃まで異様に暑く熱中症まで出そうな気候でした。

11月に入ると一気に冷え込み冬到来といった感じです。

インドアスポーツに欠かせない体育館が活躍する季節です。

1970年(昭和45年)11月4日(水)の今日、横浜市神奈川区三ツ沢に平沼記念体育館が開設されました。

(横浜市平沼記念体育館)

横浜駅北西に広がる三ツ沢公園の一角にひときわ個性的な体育館があります。

15代・16代横浜市長を歴任し日本における市民スポーツの父と呼ばれた平沼亮三の業績を記念して建てられた「横浜市平沼記念体育館」です。

この体育館は、建築探訪としても面白い作品といえるでしょう。

設計は駒沢公園体育館やソニービル、東京芸術劇場など多数の作品を残した芦原義信です。横浜市内の作品も多くあります。(下記の一覧参照)

■スペック

所 在 地: 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町3-1

意匠設計: 芦原建築設計研究所

規 模: 地上5階/地下1階 延床面積3,210㎡

備 考: 竣工年 1970年

構造設計:織本匠構造設計研究所

延床面積:3,210㎡

施 工:紅梅組、三木組JV

・市営・相鉄バス西口バス乗り場6〜10 三ツ沢グランド前下車

・市営地下鉄線 三ツ沢上町駅下車 徒歩15分

http://www.hamaspo.com/hiratai/index.htm

(横浜市内の芦原義信作品)

1957年 岩崎学園横浜レデイスセンター

所在地・・横浜市西区北幸町

1959年 横浜市市場ポンプ場上家

所在地・・横浜市鶴見区市場町

1960年 横浜市立市民病院

所在地・・横浜市保土ヶ谷区岡沢町

1960年 神奈川県立婦人寮

所在地・・横浜市鶴見区市場町

1961年 横浜市立港湾病院

所在地・・横浜市中区新山下町

1970年 横浜市平沼記念体育館

所在地・・横浜市神奈川区三ツ沢西町3-1

1976年 南戸塚工場余熱利用施設

所在地・・横浜市戸塚区上郷町

1981年 横浜市立老松中学校

所在地・・横浜市西区老松町

1983年 横浜市立北方小学校

所在地・・横浜市中区諏訪町

1986年 横浜市市民文化会館<関内ホール>

所在地・・横浜市中区住吉町

1987年 横浜市立大鳥中学校

所在地・・横浜市中区本牧町

1988 横浜女性フォーラム

所在地・・横浜市戸塚区上倉田

1993年 横浜市立本牧中学校

所在地・・横浜市中区本牧和田

1994年 国際学生会館 潮田地区センター

潮田地区住宅支援サービスセンター(潮田交流プラザ)

所在地・・横浜市鶴見区本町通

1998年 市ヶ尾ハイツ(オクスト市ヶ尾)

所在地・・横浜市青葉区市ヶ尾町

1998年 横浜市民病院再整備

所在地・・横浜市保土ヶ谷区岡沢町

1999年 横浜脳血管医療センター

所在地・・横浜市磯子区滝頭

2002年 上瀬谷住宅

所在地・・横浜市瀬谷区上瀬谷町

(市民スポーツの父)

一方の「平沼記念体育館」の他、平沼記念レストハウス(横浜市中区不老町)も彼の業績に因んでいます。

平沼 亮三(ひらぬま りょうぞう)

第15・16代横浜市長は横浜市出身で、福沢諭吉の門下生として慶應義塾に学び、野球部では4番打者として活躍したスポーツマンでした。

平沼 亮三を紹介するには、横浜埋立ての歴史から始めない訳には行かない。

横浜市西区平沼近辺(通称:平沼町)は亮三の祖先である5代目平沼九兵衛が1839年(天保10年)に埋め立てを始め、7代目平沼九兵衛の代で完成した埋立地です。

平沼家は明暦年間(1655年〜58年)に保土ケ谷に移住し酒造業を営んでいました。埋立て事業の完成に伴い製塩業にも手を伸ばし、平沼新田に移住し財を成します。

亮三が慶應に入社(入学)したのが明治22年6月21日で最初は保土ケ谷から通学していましたが、通学がキツかったので幼稚舎の教員宅に下宿していたそうです。

大学部理財科在学中は野球部に在部していましたが卒業後は、柔道、剣道、相撲、野球、テニス、ピンポン、バドミントン、スケート、登山、ボート、水泳、乗馬、陸上、器械体操、バレーボール、ハンドボール、バスケットボールなど二十六種目のスポーツをそこそこのレベルまでこなしたまさにスポーツ万能タイプでした。

1932年(昭和7年)のロサンゼルス、1936年(昭和11年)のベルリンオリンピック選手団団長を務めています。

(市長平沼 亮三)

平沼 亮三が最も活躍し功績を残したのは横浜市長時代といえるでしょう。

戦後の戦災と進駐で機能不全に陥っていた横浜の街を復興の道筋をつけたのは平沼 亮三だからこそ可能だったといっても過言ではないでしょう。

1955年(昭和30年)に神奈川県で開催された国民体育大会開会式で市長はやわら、モーニングを脱ぎ捨て白鉢巻を締めてランニング姿に変身します。

聖火リレーの最終走者としてトラックを半周し56段の聖火塔の段を駆け登り点火したサプライズは76歳の老人の快挙として当時の話題になりました。現在も三ツ沢公園の中央に聖火を持つ平沼 亮三像が建っています。

(余談)

平沼 亮三は稽古に集う若者たちに“スポーツライス”という名でカツの乗ったカレーを良く提供したそうです。これがカツカレーの元祖です。

|

| 本文とは直接関係ありません |

※『塾』第32巻2号(1994年(平成6年)4月1日発行)参照

(誤用)

もう一人横浜で活躍した平沼専蔵という人物がいます。

専蔵は埼玉県飯能の出身で平沼 亮三とは縁戚関係にはありませんが、時々親戚と表記されているものがありますが間違いです。

(関連ブログ)

No.173 6月21日(木)横浜の代表的な運動公園