ホーム » 2014 (ページ 7)

年別アーカイブ: 2014

No.640 6月12日(木)横浜茶業物語

今回でちょうど640話なので1000話まで360話

諸君、日本茶飲んでいますか?

飲料の近代史は世界史そのものです。国家間の戦争・政争が人々の飲料のし好を変えてきました。中国茶の味を知ってしまった欧州(英国)は、貿易赤字解消のためにアヘンを売り戦争まで起こします。米国独立のエピソードにボストン茶会事件があります。イギリスに高額の茶税を掛けられアメリカンコーヒーの文化が生まれます。

幕末、日本が開港されたニュースが欧米に伝わると、多くの商社が横浜に押し寄せます。

既に日本茶の品質と存在は、長崎を通じて九州のお茶(嬉野茶など)が知られていました。最大の関心を示したのが英国でした。東インド会社は香辛料とお茶を求めてアジアを物色していた真っ最中でした。今日は少し乱暴ですが、横浜茶業史のドラマを紹介しましょう。

幕末、幕府が開港した開港場を通じて日本は一気に国際社会の渦に巻き込まれます。

垂涎の「生糸」「茶」で儲けようとしたら、当時江戸幕府が各国と結んだ通貨設定のおかげで「ぼろ儲け」システムに気がつきます。

No.466 19世紀の「ハゲタカファンド」

日本は約50万両分=(一両約8万円として400億円)の金貨を国外に放出し、通貨危機が起ります。舞台は横浜開港場でした。単純に両替するだけで儲かったのですから日本人の商人もかなり両替に加担します。その中に、横浜が生んだ政商「高島嘉右衛門」もいました。彼はこれで大もうけし、明治維新以降のビジネス資源にします。

話をお茶に戻します。

日本のお茶産業は、生糸に次ぐ重要な輸出商品でした。幕末の幕府財政危機を引き継いだ明治政府の稼ぎ頭として「生糸」も「製茶」も横浜港から開港場の外国人商館を経由して輸出されました。

お茶の大消費地はアメリカでした。英国のお茶の商社も日本で調達したお茶の殆どを米国に再輸出されました。この傾向は幕末期に米国史上最大の内乱南北戦争(1861年〜1865年)が起こり、海外との貿易実務が停滞したことでピークに達します。

そして、内乱の終わった米国が、国際市場で復活し日本に向けても海路を開き直接日本から「お茶」を輸入することになります。

(表1)→調整中

別表でも明らかなように、米国の南北戦争終了に輸出量が激増し太平洋に向かう「横浜港」は、対米向けお茶輸出港として取扱量が激増します。

財政危機を救う「製茶産業」でしたが、輸出が増えても生産地はそのメリットを享受できませんでした。

お茶の製品化には、生茶葉を加工する必要があります。この再製加工は全て外国商社が独占的に行っていました。再製加工工場(=お茶場と呼ばれました)の労働条件は最悪で、女工哀史は生糸だけではなくお茶場にもあてはまりました。

「野毛山の鐘がゴンと鳴りゃガス灯が消える

早く行かなきゃ釜がない」

「慈悲じゃ情けじゃ開けておくれよ火番さん

今日の天保をもらわなきゃ

ナベ・カマ・へっつい皆休む

箸と茶碗がかくれんぼ

飯盛りちゃくしが隠居して

お玉じゃくしが身を投げる」

といった 労働歌も生まれました。

明治に入り、大量の輸出用のお茶生産が求められる中、居留地での欧米商社が引き起こす不当な取引に不満の声が高まります。流通構造は生産者がお茶売込商に販売し、幾つか流通を経て外国人商社が強気、強引なビジネスを展開していました。従来の売り込み商も下流(生産者)への強引な生産要求を行い市場が荒れはじめます。

こんな時に、生産者の中で直接外国人商社に売込む者達が登場します。

さらには、直接米国に向かい直輸出の交渉を行う日本の売込み商も登場します。

1874(明治7)年静岡でお茶を生産する仲間達が横浜の本町三丁目に製茶の売込み商「謙光社」を設立します。創設に関わったのは静岡県榛原郡出身の“原崎茂吉”ら数人で、お茶の生産地としては新参であった静岡という条件も影響したのでしょう。

自力でお茶取引の改善を求める初期の動きでした。しかし中々上手くビジネスは進まず、明治16年頃までは損失を重ねていました。

中興の祖となったのが丸尾文六という人物で、一度為替相場で失敗していましたが、その経験を活かして「謙光社」を株式会社に改組し、近代経営に乗り出します。

丸尾文六の参画により、横浜における「謙光社」は飛躍的な成長を示します。

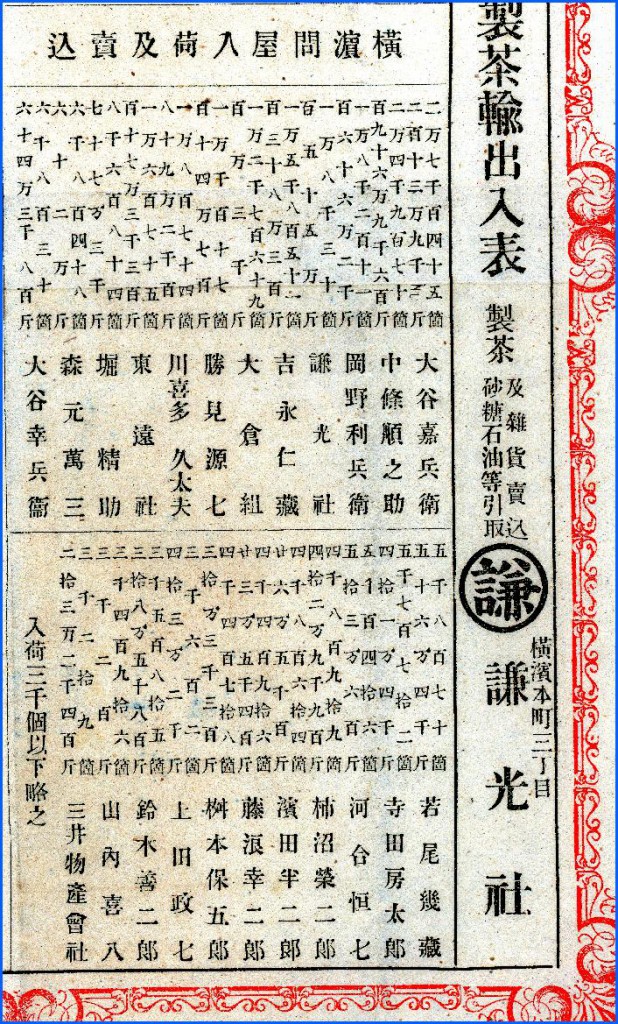

1885(明治18)年には総扱量百万斤を越え、当時の大手売込商達の仲間入りをします。大谷・中条・岡野・吉永というビッグ4に次ぐ5位になり自他ともに認める大手売込商社となります。

翌年の1886(明治19)年には、総扱量百五十五万斤となり、第四位の吉永仁蔵商店を抜き「謙光社」は第四位に躍り出ます。

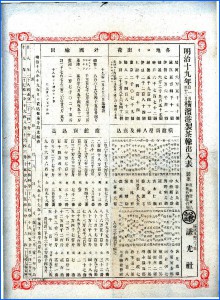

手元にある明治19年に「謙光社」が発行した「横浜港製茶輸出入表」では、外国商社は“居留地住所”のみで記載しているのには驚きました。

商社第一位は居留地178番「スミス・ベーカー商会」(米国)で、いち早くお茶の取引で、日本最大の取引量を誇りました。この「スミス・ベーカー商会」に幕末から明治初年まで勤めていたのが“大谷嘉兵衛”で、その後の横浜製茶業界、財界の重鎮となった人物です。

(茶業界の偉人 原崎 源作)

丸尾文六によって押も押されぬ大店となった「謙光社」を立ち上げたとき創設者の“原崎茂吉”の実家静岡県榛原郡の縁者が彼を頼ってこの「謙光社」に勤めます。

原崎 源作(はらさきげんさく)1858(年安政5)年生まれで16歳でした。お茶の生産地で育った源作は、「謙光社」で勤める前から製茶加工の機械改良に関心があり、特に悲惨な作業の一つだった釜入れし炭火で熱する作業を女子工員が素手で40分位行う行程を楽にできる機械はできないものか考えていました。

改良は失敗を重ねに重ねますがついに原崎式再生釜を発明し明治32年に特許権を取得し、その後の製茶業を大きく変えることになります。

原崎 源作は茶業界にとって偉大なパイオニアですが、横浜にはちょっと残念な結果をもたらした人物でもあります。

生産力と生産品質を飛躍的に向上させた指導者、原崎 源作は一方で横浜にイチイチ運ばず直接清水港からアメリカにお茶を輸出すれば時間もコストもダウンできるではないか!と清水港国際港化に尽力し、国際港を認めさせた人物でもあります。

清水国際港のオープンで、横浜の茶業輸出量は下がり、次第に下火になっていきます。生糸は関東大震災まで横浜港の花形でしたが、製茶の輸出は明治末期から減少の一途をたどります。

静岡県菊川市には 茶業の往事を偲ぶことができる「赤レンガ倉庫」が保全されているとのこと、機会があれば訪問してみたいと思います。

【しりとり横浜巡り】6月11日(水)イセザキ界隈その2

前回は関内と関外を結ぶ「吉田橋」を紹介しました。

関内馬車道から吉田橋を渡ると、目の前にイセザキが広がります。

【雑景シリーズ】イセザキ界隈その1

その1で終わっているので、

今日はミニイセザキストリートの楽しみ方2を紹介します。

イセザキは七丁目まであり少しずつ表情を変えます。たまには一丁目から七丁目までブラブラしてみましょう。昔「イセブラ」なんて言葉が盛んに使われた時代があったそうです。

伊勢佐木には 一度は立寄ってみたい老舗店がたくさんあります。

一丁目から二丁目は

有名店がいっぱいです。

「みのや本店」「有隣堂」「横浜文明堂」「不二家」

「花見煎餅」「ハマ楽器」「加藤回陽堂」等々

三丁目は

ランドマークの「オデヲン」が「ドンキー」になるそうです。(20140601)

横浜と深い関係にある「ピアゴ」伊勢佐木店は現在建替え中ですが、撤退でなかったのでほっとしています。

横浜と深い関係にある「ピアゴ」伊勢佐木店は現在建替え中ですが、撤退でなかったのでほっとしています。

四丁目は

良く行く「白河中華そば弘流」がお勧め。チェーン店ではありません。

http://www.kouryuu.co.jp

※ちょっと裏通りに

昔、ビストロコパカバーナという店がありました。(かなり前です)

冷やかしお断り!!の「へびや」がありますが、やはり冷やかしてみたいけど勇気がでない。

イセザキモールのパーキングがあります。

イセザキモールのパーキングがあります。

「クロスストリート」

「クロスストリート」

五丁目は

サンマーメンの「玉泉亭」

大正7年創業の老舗です。新装開店していらいいってませんね。横浜サンマーメンを語るなら一度は立寄るべし。

●牛鍋の「じゃのめや」

http://www.janomeya.com

開港場の牛鍋は明治以来の横浜名物ですが、名店が消える中いまだ「暖簾」を守っています。

●浜志まん(はまじまん)のボストンクリームパイ

http://www.isezakicho.or.jp/~hamajimn/

創業は大正2年です。浜志まん(はまじまん)の正式には「志に¨」が付きます。

●古書なぎさ書房

●古書なぎさ書房

時折立寄る古書店です。

六丁目は

●創業明治43年の「川本屋」

http://www.kawamotoya.com

「川本屋」オリジナルいせぶらパウンドケーキがお勧めです。

※横浜にはお茶屋の老舗も多かったのですが、どんどん減っています。

●健康靴のプロフィットイイジマ

http://www.yoikutu.com

元々大正時代から靴屋さんで、フットケアの店が未だ珍しい1990年代に上級シューフィッターの居るラボを立ち上げ健康な靴を提供してきた専門店です。

七丁目は

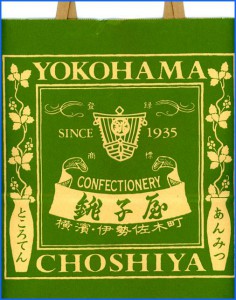

●一押しは「銚子屋」のところてん、あんみつ、ぜんざい。

1935年(昭和10年)の創業です。

□老舗ではありませんが、地元の人気スポット

□老舗ではありませんが、地元の人気スポット

「子育地蔵尊」は要チェック。

「子育地蔵尊」は要チェック。

6月1日(日) 6日(金) 16日(月) 26日(木)

7月1日(火) 6日(日) 16日(水) 26日(土)

8月1日(金) 6日(水) 16日(土) 26日(火)

「一・六縁日」が開催されています。

【横浜風景巡り】一文字バス停

(追記版)

気がつかなければ“ただの風景”ですが、視点を変えれば新しい風景が見えてきます。

最近、バスを意識して利用するようになりました。一日乗車券も大量に購入し?!何時でも思った時に使えるようにと財布にストック!

なんと(車内で買えるしICでも購入できるじゃない)

これまでなるべく自転車で市内は巡ろう!と決めて市内散策していましたが、バスの利用頻度が多くなりはじめると、バス路線そのものに関心が向いてしまいます。

今回は「一文字(ひともじ)バス停」一文字のバス停名にスポットを当ててみます。

「一文字(ひともじ)バス停」は意外と少なく、横浜市内でも数える程しかありません。

市営バスルートでは4つ、それ以外で3つ発見しました。

県内でもバスマップで探した範囲ですが 数カ所程度でした。

後半でちょっと紹介します。

※バスマップをひたすら探すという作業で探したので見逃し「一文字(ひともじ)バス停」があるかもしれません。ご了解ください。

(横浜市内の「一文字(ひともじ)バス停」)

都筑区 西(302系統)★

港南区 原(鎌倉街道 県道21号線)☆

磯子区 峰(10系統)★

浜(横須賀街道16号線)★

緑区 境(中原街道 県道45号線)★

戸塚区 表(県道203号線)☆

青葉区 島(神奈中つ01系統)

※★降りたことのあるバス停 ☆通過したことのあるバス停

(実際降りたことのあるバス停ガイド)

(1)都筑区 西(302系統)

市営バス302系統「西」バス停 正確には乗ったことがあるが降りたことはありません。たまたま、ニュータウンの調査の帰りにここからバスにのりました。写真撮ってあって良かった!

市営バス302系統「西」バス停 正確には乗ったことがあるが降りたことはありません。たまたま、ニュータウンの調査の帰りにここからバスにのりました。写真撮ってあって良かった!

バス停付近は、港北ニュータウンの東端を走る第三京浜都筑インターチェンジ出口近くに位置します。

この「西」バス停のある302系統、開通当初は 近隣の工場や事業所関係の利用者中心でしたが、市営地下鉄グリーンライン開通で、役割が変化してきた路線です。

ブルーライン「仲町台」と「東山田」を結ぶシャトル便的な路線となり近隣住民のアクセス向上につながっています。

※「東山田」は「ひがしやまた」です。濁りません。

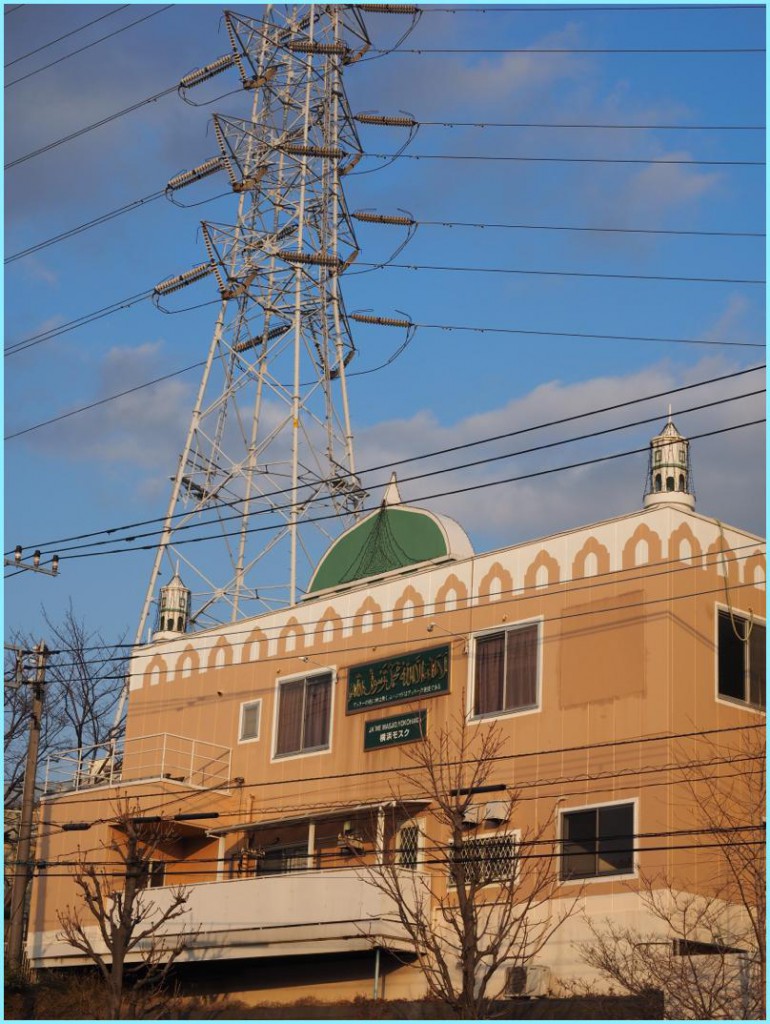

バス停横には神奈川県内に二つしか無いイスラム教のモスクがあります。

ジャーメ=マスジド=横浜(通称:横浜モスク)

〒224-0025 横浜市都筑区早淵 1-31-13

※ここがなぜ「西」なのか?調べていません。港北ニュータウンを基準にすれば「東」ですが、近くに「西架道橋」があり、この西と関係があるかもしれません。

※ここがなぜ「西」なのか?調べていません。港北ニュータウンを基準にすれば「東」ですが、近くに「西架道橋」があり、この西と関係があるかもしれません。

(2)港南区 原(鎌倉街道 県道21号線)

何度か通過したことがあります。近くを歩いたこともあります。

「原」バス停付近は、鎌倉街道 県道21号線と環状3号線が交わるところにあります。JR根岸線延伸(昭和48年)に伴い開発されたエリアです。

バス停名は「原」ですが、環状3号線「原乃橋」が完成するまでは鎌倉街道の谷間の交差点でした。「原」の名は日野村の字名かもしれません。

環状3号線は現在、磯子区杉田五丁目〜戸塚区戸塚町日之出橋までの区間が開通していますが、全線完成にはまだまだ時間がかかりそうです。

(3)磯子区 峰(10系統)

その名の通り、峰(の中腹)にあるバス停。ここも何度か乗り降りしたことがあります。自転車でも通過しましたがかなり難所です。

根岸線磯子駅から小型タイプの10系統に乗り、「京急杉田駅」駅前から栗木を抜け円海山麓の“峰の郷”終点まで繋がっています。

根岸線磯子駅から小型タイプの10系統に乗り、「京急杉田駅」駅前から栗木を抜け円海山麓の“峰の郷”終点まで繋がっています。

「峰」は終点の一つ手前にあります。以前はこの「峰」が終点で「円海山」散策スタートポイントでしたが、2001年に特別養護老人ホームが開設するなど地域ニーズが高くなったため延伸しました。

峰

「円海山」に近いバス停です。あまり歩きたくない!方はぜひご利用ください。

「峰」付近には「峰市民の森」他

絶景の「白山神社」、樹林・花の寺「阿弥陀寺」もあり春先・秋口はお勧めのスポットです。「峰せせらぎ遊歩道」がありますが、夏場はブッシュに気をつけてください。あまり手入れされていません。

絶景の「白山神社」、樹林・花の寺「阿弥陀寺」もあり春先・秋口はお勧めのスポットです。「峰せせらぎ遊歩道」がありますが、夏場はブッシュに気をつけてください。あまり手入れされていません。

※円海山は海抜153.3mで横浜で二番目に高い地点です。

第一位は近くにある「大平山尾根筋」(天園峠)で標高159.4mです。

(4)磯子区 浜(横須賀街道16号線)

「一文字(ひともじ)バス停」の中で一番頻繁に利用しています。

県内「一文字(ひともじ)バス停」の中で最も繁華街?!でしょう。

県内「一文字(ひともじ)バス停」の中で最も繁華街?!でしょう。

“有名 人気商店街浜マーケット”前がバス停です。

浜

【番外編】磯子区濱

(5)緑区 境(中原街道 県道45号線)

古代から続く道「中原街道」の旧新治村と旧都岡村の境にある尾根筋にあります。

ここからの眺望はなかなかです。近くには南北に広がる自然豊かな公園が点在しています。

No.450 【横浜かわとみちの物語】プロローグ

No.450 【横浜かわとみちの物語】プロローグ

(6)戸塚区 表(県道203号線)

通過したことがあるだけで、詳細はわかりませんが面白いバス停名です。

「表(おもて)」と読みます。近隣の交差点名・ビル名にもなっていますので古い地名と思われます。

今度近所でリサーチしてみます。

(バス停考)

バスの停留所、位置・名前に関してはいろいろエピソードを拾うことが出来ます。

2015年はバス巡り年になりそうです。エピソードが集まり次第 紹介していきます。

【バス旅】横浜18区路線バスの旅(日曜版)

さらなるチャレンジを計画中です。

県内で「一文字(ひともじ)」バス停をざくっと探してみました。

●川崎市 「平」

→生田緑地入口

●厚木市 「泉」☆

→厚木から半原方面へ

●秦野市 「関」☆「北」☆

→第61回全国植樹祭会場「県立秦野戸川公園」に参加した時に通りました。

戸川公園

「峠」

●足柄上郡大井町 「柳」

峠柳

●藤沢市 「城」☆

間違いではありません。「城」は「たて」と読みます。バス停の読みは時々 驚かされます。

間違いではありません。「城」は「たて」と読みます。バス停の読みは時々 驚かされます。

●鎌倉市 「台」

→大船駅からすぐです。地名「台」をそのまま使っていますが、一般的には「台町」というような“町”をつけるケースが多いようですがここでは「台」一文字です。

●足柄上郡松田町 「寄」(やどりき)★

→釣り・キャンプのスポットです。一字で「やどりぎ」と読みます。

横浜では「鉄」→(くろがね)という地名があります。

※★降りたことのあるバス停 ☆通過したことのあるバス停

公共交通としての路線バスの歴史は長く、私たちの都市生活に欠かせない移動ツールです。きめ細かなネットワーク網を活かした新しいモビリティの可能性は十分にあると思います。路線バスは根底から価値観の転換で、面白くなると思うのですが。

(2016年4月 追記)

YOKOHAMAxyについて

界隈性ということばがあります。

辞書では“その”あたり一帯。のことを指し示すことばです。言い換えれば「付近」「近辺」「あたり」ですが、界隈には不思議な広さがあるので好きです。

私が界隈ということばを身近なものとして使いはじめて25年以上経ちます。パソコン通信のハンドルネームに「横浜界隈」と使いはじめてからです。フォーラムのメンバーからは「界隈さん」と呼ばれるようになりましたが、オフ会で「界隈」の持つ印象に猥雑さを指摘されたことがあります。界隈を“悪所”のくくりとして使う人もいることを実感しました。

最近では“こだわり”と同じように、暖かみのある地域を漠然と指し示す意味合いで使われています。

建築関係の辞書によれば

「地元商店街の賑わいや生業の活気といった、生活感あふれる雰囲気を感じさせる個性的な街並みについて、界隈性が高いなどという。個々の非合理的条件が全体としては合理的にまとまっているような状態をいう。」

とあります。

あるビジネス提案の時に、私は界隈の定義を下記のようにプレゼンしました。

暮らしの“場”に思いを寄せるとそこは「界隈」になります・・・。

日頃、私たちは界隈という言葉を何気なく使っています。

「元町界隈」「港界隈」といった使い方をします。

私たちはあるエリアに関心を持ったとき、“文化”“人”“暮らし”などの情報が気になります。この気になる情報が体験、印象と重なり合いその場所を「界隈」と呼び意識の中に仕舞い込みます。「界隈」には実体験が必ず含まれています。

情報だけでは「あたり」ですが、実際に足を運んでみると「界隈」が醸成されます。

そこに暮らす生活者の「愉しみ方」があり

訪問者が体験として得られる「愉しさ」と重なる部分が多いエリア(まち)

これが魅力ある「まち」界隈性のある街です。

私のブログタイトル「YOKOHAMAxy」は、

ヨコハマ エックスワイではなく よこはまかいわいと読みます。

ギリシア語のχ(カイ)とアルファベットのy(ワイ)を合成しました。

エックスワイでも構いません。

アルファベットの元となったギリシア文字の中からX(カイ)とアルファベットのY(ワイ)を選び、開港以来、異国文化を積極的に取り入れてきた横浜のエキゾチックさを「界隈」と重ね合わせました。エックス・ワイの意味も同時に持たせています。

このブログの目的の一つが 私の横浜界隈探しです。

「個々の非合理的条件が全体としては合理的にまとまっているような状態をいう。」を再定義し

「人々の感じ方の違いが全体として地域的にまとまっている状態」を私は界隈と定義しておきます。

あなたの界隈性は どんな感じでしょうか。

【しりとり横浜巡り】6月10日(火)吉田橋

1911(明治44)年→http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=4877

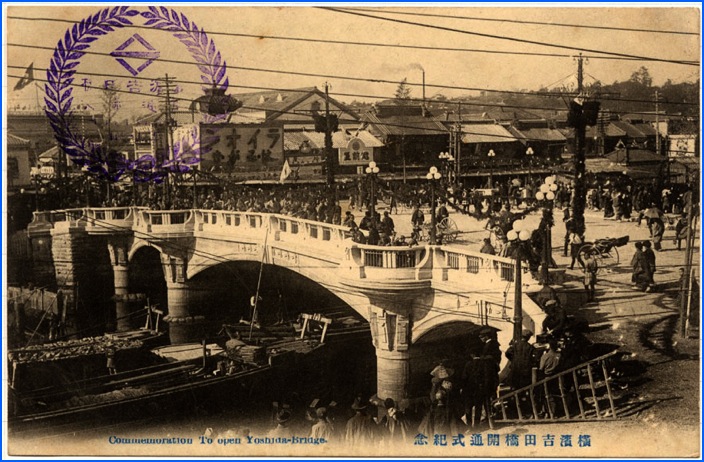

前回紹介した三井物産ビルが建った1911(明治44)年、ビルの近くで市民垂涎のイベントが挙行された。新しい「吉田橋」の開通(渡橋)記念行事だ。

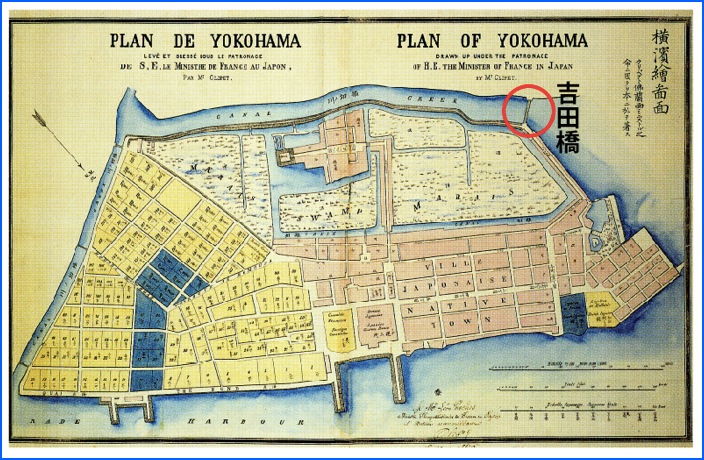

吉田橋といえば幕末開港時、江戸時代に架けられた「関門の橋」として横浜史に必ず登場する超有名な橋だ。

吉田橋といえば幕末開港時、江戸時代に架けられた「関門の橋」として横浜史に必ず登場する超有名な橋だ。

この吉田橋は出島のような開港場(関内)と開港場を支える吉田町一帯(関外)を繋ぐ唯一の橋で交通の要衝だった。

開港場から吉田橋を渡ると道は二手に分かれる。右へ向かうと吉田町を抜けて野毛に入る。その先には東海道に続く野毛坂から「横浜道」「保土ケ谷道」がある。

一方 まっすぐ進むと芝居小屋や商店で賑わう「伊勢佐木町通」になる。

吉田橋、

現在は地下化された首都高速の上に架かっているがかつては“派大岡川”の橋で関内外を分ける川の上にあり外国人居留地への出入りをチェックする関所の役割を負っていた。

この吉田橋、当初は木橋だったがあまりに交通量が多かったためにすぐに痛んでしまいもっと丈夫な橋が検討されていた。

ちょうどその頃、横浜港の築港計画のために様々な調査を行っていたイギリスの土木技士リチャード・ヘンリー・ブラントンに依頼し日本初のトラス構造の鉄橋となった。(残念ながら単純な鉄橋のお初は長崎)

1869(明治2)年10月に鉄橋として生まれ変わった吉田橋は、当時珍しくまた通行料金も徴収されたので人々はこれを鉄と金を重ねて「カネの橋」と呼び、横浜名物の1つとなったそうだ。

(鉄からRCへ)

明治2年に鉄橋として完成した「吉田橋」も10年を越えると痛みがひどくなり架け替えが必要となり鉄筋コンクリートに作り替えられることになった。鉄筋コンクリートの「(新)吉田橋」の完成披露が

1911(明治44)年、11月1日から3日にわたって行われた。

このイベントはかなり多くの観光客で賑わい多数の絵葉書も販売された。ちょうどこの頃、日露戦争を契機に大ブームが起こり日本各地の観光施設を始めイベントには「絵葉書」が欠かせないアイテムとなっていた。

このイベントはかなり多くの観光客で賑わい多数の絵葉書も販売された。ちょうどこの頃、日露戦争を契機に大ブームが起こり日本各地の観光施設を始めイベントには「絵葉書」が欠かせないアイテムとなっていた。

因みに絵葉書が登場したのは1900(明治33)年10月のことだ。

さらに伊勢佐木界隈は

1911(明治44)年の12月25日に羽衣線(馬車道〜駿河橋)が開通し、一気に繁華街が拡張する。

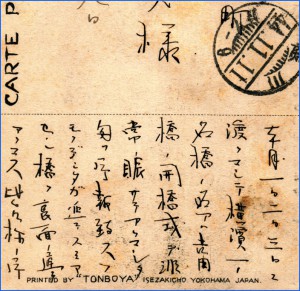

ここに当時の絵葉書が一枚ある。

三代の家族が移っている写真絵葉書だ。当時、三代目となった「吉田橋」“渡り初め”に因んで、三代の家族を記念絵葉書にしたものかもしれない。

三代の家族が移っている写真絵葉書だ。当時、三代目となった「吉田橋」“渡り初め”に因んで、三代の家族を記念絵葉書にしたものかもしれない。

「三代家族写真」といったスタイルは他の橋でも写された写真葉書が発行されているので、当時の流行だったのかもしれない。

No.159-2 6月7日(土) 三井物産ビル

開港場のある5つの都市は「もののはじめ」が大好き。

というか、お初好きは徳川時代の“江戸っ子”気質から?

真偽の程は専門家に任せるとして…。

今日は横浜開港場に現存する「お初」を一つ紹介しましょう。

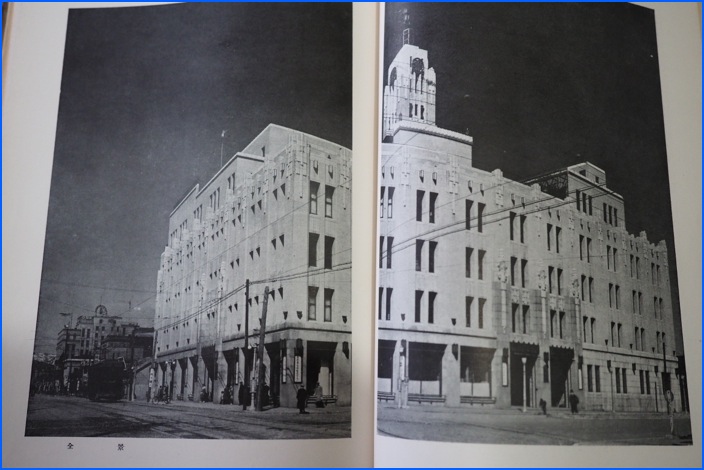

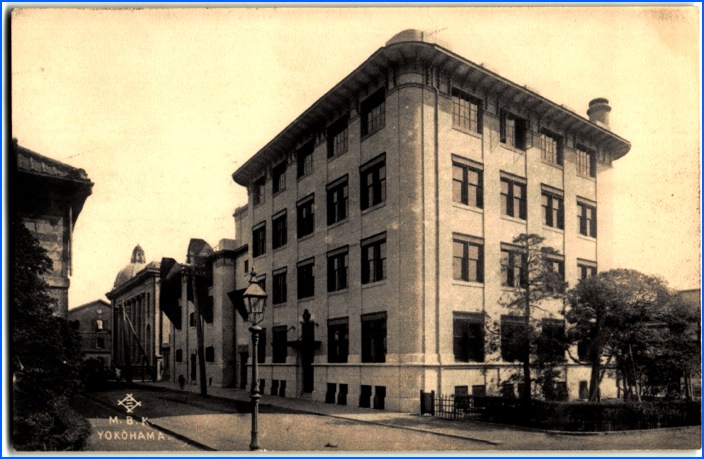

日本初の鉄筋コンクリートビルディングが横浜にあります。

(正確には「日本初の鉄筋コンクリート製オフィスビル」らしい)

1911(明治44)年、日本大通り中程に建った「三井物産横浜支店」です。

<旧三井物産横浜支店>

<旧三井物産横浜支店>

このビルなら知ってるよ!という方も多いでしょう。

この「旧三井物産横浜支店」は、「震災・戦災・占領」という横浜の危機を幾度となく乗り越えてきた建造物の一つです。

冒頭「旧三井物産横浜支店」は、

1911(明治44)年、日本大通り中程に建ったと紹介しましたが、実は半分が明治時代のもので残りは昭和に入って増築されたものです。

外観を観る限り全く違和感のない明治の設計意匠をそのまま活かしています。

歴史性(古さ)でいえば、前年の1910(明治43)年にこの建物の裏手にあたる場所にレンガとコンクリートを使って建てられた「三井物産倉庫(現 日東倉庫)」が現存しています。

→この日東倉庫が今 解体の危機にあります。残念ですね。(20140731)→解体されました。

(旧三井物産倉庫)

(旧三井物産倉庫)

インフォメーションが無いと見過ごし通り過ぎることの多いこの倉庫、明治から建っている歴史的建造物です。

明治の建造物が現役で存在していることに驚きと敬意を感じます。

■建築概要

☆旧三井物産横浜支店

設計:遠藤於菟、酒井祐之助

竣工:1911(明治44)年→一号館

改修増築:1927(昭和2)年→二号館

構造:鉄筋コンクリート造り4階建て

所在地:横浜市中区日本大通14

★旧三井物産横浜倉庫

設計:遠藤於菟

竣工:1910(明治43)年

構造:煉瓦造、一部コンクリート使用

所在地:横浜市中区日本大通14

※遠藤於菟(えんどうおと)

主な作品

横浜正金銀行(技師として現場監督を務めた)

帝蚕倉庫本社事務所

横浜生糸検査所

(斬新なデザイン)

遠藤於菟設計、明治の建築物としては斬新なデザインでした。華美でなくシンプル・質素なスタイルは100年経っても現在を感じます。

同時代

1917(大正6)年7月1日に開館した開港記念横浜会館(現在は横浜市開港記念会館)と比較すると使用目的は異なるがシンプルさが際立っています。

同時代の商業ビル建築デザインとして比較してみると意匠のシンプルさは良く判ります。

旧兼松商店本店「日濠館」(現・海岸ビルヂング)

■少し横道に逸れます。

建築家 遠藤於菟の作品は残念ながら殆ど残っていません。

http://modern-building.jp/endo_oto.html

ここでも横浜の作品しか紹介されていませんが、

三井物産横浜支店造築設計とほぼ同時期(大正14年)に北海道札幌の老舗丸井今井本店ビルの設計を担当していることに驚きました。

(丸井今井本店ビルは連続改築のため原型を留めていません)

「丸井今井」は輝かしき北海道の歴史を刻んできた老舗百貨店でした。

残念ながら経営破綻し現在は三越伊勢丹HG傘下となっています。

No.462 北海道と横浜を結ぶ点と線2

このブログで少し紹介しましたが、丸井今井は 北海道・新潟そして横浜を結んでいます。

機会があれば追跡したいテーマです。

(竣工当時)

さて、この三井物産横浜支店の竣工当時の姿(一号館)を観たいと思っていました。

現在の姿は、昭和2年に震災復興を兼ね造築(二号館)・一号館を改修したものです。

ほぼ竣工当時の姿を守っているとのことですが、どこか変わっているのではないか?

一号館だけのときは正面玄関が日本大通脇にあったのが、二号館が造築されることで日本大通側になったようです。よく見ると 一号館と二号館は完全に左右対称ではないことに気がつきます。

微妙に意匠が変わっている。壁面等はどうなんだろう。

手元にある資料を引きずり出しましたが現在の写真しかありませんでした。

ところが

たまたま まとめ買いしてあった大量の戦前絵葉書の中からこの一枚を発見したのです。

三井物産横浜支店の竣工当時のものだとは当初気がつかず見逃していましたが、再度拡大してみると確かに三井物産横浜支店であることが判りました。

三井物産横浜支店の竣工当時のものだとは当初気がつかず見逃していましたが、再度拡大してみると確かに三井物産横浜支店であることが判りました。

撮影時期は「ハガキ表面」から大正7年以前であることは推定できます。

撮影時期は「ハガキ表面」から大正7年以前であることは推定できます。

一号館の最上階の窓のデザインは現在のものと異なっています。

また倉庫に関しては、用途が変わったのかなにか換気口のようなものが窓から出ていることが判ります。

この画像からもう少し新たな発見があるかもしれません。

【横浜の河川】帷子川物語(3)河口めぐり

(帷子川)

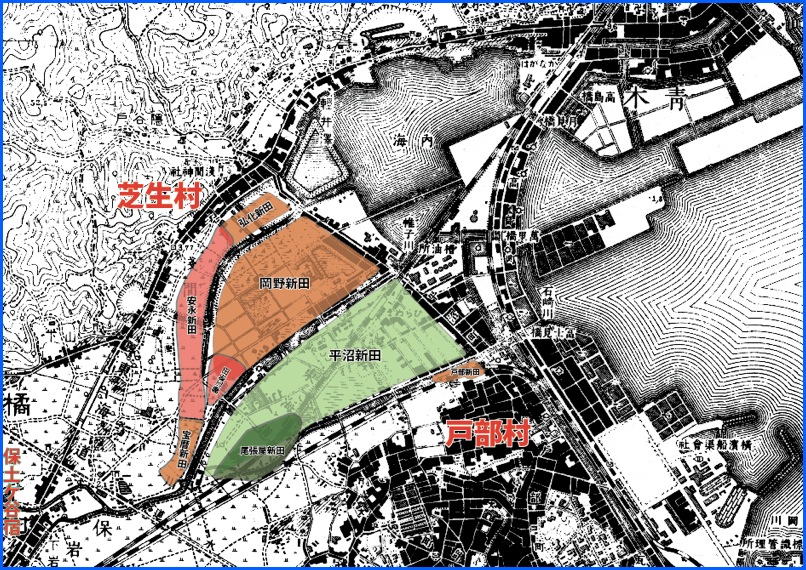

帷子川河口付近は都市に埋もれた街です。

横浜駅東西のビル群に囲まれ、かつて袖ヶ浦と呼ばれた入江が小舟で賑わった面影など微塵もありません。しかも幾度となく繰り返された埋立てで、入江は分断されどこが河口か判らない程、人口の水路に成り果ててしまいました。

それでも、分水路の石崎川や新田間川あたりでは川岸の風情を少し残しています。

この帷子川(かたびらかわ)、

江戸時代は河口や河岸端を利用した舟運の拠点が多くあり、上流からの物流の中継地として栄えました。東海道が入江に沿って通り、神奈川湊 鶴見川河口と並んで重要な交易口でした。

(帷子川VS大岡川)

横浜には大きく四つの水系があります。一級河川の鶴見川水系。

帷子川水系・大岡川水系・境川水系の三つが二級河川です。この二級河川の中で境川水系は河口が藤沢市、上流が町田市ですが、純横浜産の川?となれば「帷子川」「大岡川」、水源地も河口も市内の二級河川です。

川のスケールを測る基準として「延長距離」と「流域面積」がありますが、この尺度に従うと帷子川・大岡川を比較した場合、帷子川の方が大きい。

「延長距離」と「流域面積」共に帷子川に軍配が上がります。その割に地味な帷子川、桜木町駅脇を流れる大岡川河口の風情と、横浜駅脇を流れる帷子川風情を比べると大岡川の方が“川らしい”と感じてしまうところに「帷子川」の寂しさがあります。

大岡川は開港と共に歩んできたましが、帷子川が注目されるようになったのは昭和に入ってからです。

明治時代に入り、横浜港を強化する“築港計画”が考えられたとき、開港場開発は大岡川と中村川・堀川を挟む関外と関内が中心地になりました。

当時の築港計画を考えたパーマーは、ここに帷子川の整備計画も視野に入れていました。横浜港を良港として維持していくには、帷子川から流れ込む土砂の処理が重要な課題と考えていたからです。

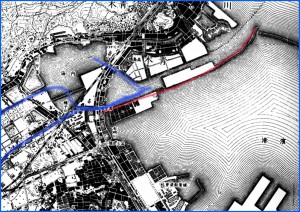

(導水堤)

パーマーは、帷子川の流れを迂回させるために導水堤を作り、横浜港を囲むように防波堤を置くことで、吃水の変化をできるだけ減らそうと考えました。

この時の導水堤が現在も帷子川河口付近で確認するすることができます。

- ※導水堤とは、河川からの土砂の堆積を防ぎ流路及び流速を一定に保つため、川の合流点や河口付近に築かれた堤防のことである。

築港時に導水堤を作ることは決して珍しいことではありませんが、この横浜港導水堤作りでは、石やじゃりに代えて麻袋詰めにしたコンクリートブロックの「袋詰コンクリート」が使われました。「袋詰コンクリート」による導水堤作りは日本初でかなり珍しい事例だったそうです。

この横浜港導水堤は現在「高島水際線公園」となって整備されています。殆ど訪れる人も無く、静かな場所になっていますが明治期の横浜築港史を物語る重要な土木遺産です。

現在の「みなとみらい」エッジに位置する場所にいち早く「導水堤」を造営したことにエールを贈ります。

※現在さらに奥の河口付近を整備するために工事も始まっています。

※JR貨物の隠れトンネルの出入り口です。

【帷子川河口の物語】

これまで 帷子川 河口付近は幾つか紹介してきましたので

ここでまとめてリンク先を紹介します。

●天王町界隈

以前山田太一さんの作品の冒頭に天王町付近が使われたブログを書きました。

ふぞろいの隣人たち

この天王町付近は、江戸時代から名所?で、版画にも紹介されています。

→今後のテーマ「江戸時代の天王町界隈」

●Y市の橋

松本竣介の代表作の一つ「Y市の橋」は、横浜駅東口が舞台になっています。

1月13日(日)y市の橋/

□横浜駅東西の物語

No.328 11月23日(金)横浜駅東西戦争史

□そごう出店と出遅れた三越

『姿三四郎』を読む

□ブログ再開しました。(今日は文体を変えました)

富田常雄の長編小説『姿三四郎』を読んだ。

正確には、一部を読んだ。

おそらくキッカケが無かったら読む事が無かった一冊だろう。

小説『姿三四郎』は文庫本で全三部作(上中下)だが、あいにく古書店で上中しか入手できなかったことと、ストーリーの概略を斜め読みした限り関心は中巻にあると判断し、邪道の“中抜き”読みとなった。(一応上巻も読みましたが)

タイトルは「『姿三四郎』上中巻を読む」が正しい。

キッカケは、大衆文化評論家 指田文夫さんの「黒澤明の十字架」を読み、さらに指田さんとじっくりお話しする機会を得たからだ。

野毛で黒澤論をうかがった時に

「君 姿三四郎読んだことある?」

「ありません」がキッカケとなった。

(横浜の姿三四郎)

古本屋に行き、たまたま『姿三四郎』(上中)があったので則購入した。上中巻をまず斜め読みしたが、上巻には殆ど三四郎は登場しない。上巻の後半「巻雲の章」から主人公が現れるのだが、ここに登場する人物像がこれまた面白い。舞台は明治中頃の東京とその周辺で、当然“横浜”も舞台として登場するので則読む気になった。

その前に、

(かなり長くなりそうだが)小説『姿三四郎』の背景を説明しておこう。

『姿三四郎』の作者、富田常雄は1904(明治37)年1月1日に生まれ戦後の1967(昭和42)年10月16日に63歳で亡くなった。

プロフィールは

「講道館四天王のひとり富田常次郎の子。昭和3年河原崎長十郎らの劇団心座文芸部にはいる。17年『姿三四郎』で流行作家となる。24年「刺青」「面」で直木賞。「弁慶」「熊谷次郎」などの時代物から「浮雲日記」などの現代物まで手がけた。」とある。戦後初の直木賞受賞作家だ。昭和30年代はかなりの売れっ子作家だったらしい。

富田の父富田常次郎は元柔道家で、明治から大正にかけて活躍したが事業に失敗した人物である。詳しくは後段で紹介する。

(小説『姿三四郎』)

かなり興味深く読んだ。戦中に小説家デビューという背景が十分に練り込まれている。発表された1942(昭和17)年はすでに連合国とは戦争状態であった。東南アジアに戦域を拡大し、この戦争の大転換となったミッドウェー海戦があった年でもある。

国内では、戦意高揚、日活・新興キネマ・大都映画が合併し大日本映画(後の大映)が設立された年でもある。

1943(昭和18)年小説『姿三四郎』が発表された翌年黒澤明のデビュー作『姿三四郎』が「東宝」で制作、封切りと共に大ヒットする。

小説家 富田常雄にとっても 映画監督 黒澤明にとってもデビュー作となった作品がこの『姿三四郎』である。

(ネタの上手さ)

現在読むことのできる富田常雄の小説『姿三四郎』は、四部作がまとまったものである。統合版の中盤部である三四郎が登場し一人前に育っていく部分が1942(昭和17)年に『姿三四郎』としてまず刊行された。

大好評を受けて1944(昭和19)年に『続・姿三四郎』が発刊。さらに『柔(やわら)』と冒頭部が1944(昭和19)年に新聞でそれぞれ連載され、最後に一冊本にまとまった。

この小説の主人公姿三四郎には実在のモデルがいたとされている。

NHK大河ドラマとなった「八重の桜」で西田敏行演ずる会津藩家老・西郷頼母(さいごう たのも)の養子となった西郷 四郎(さいとうしろう)1866(慶応2)年~1922(大正11)年で、作者富田常雄も実際に出会っている可能性が高いので興味深い。

この小説に登場する場面、人物、事件にはかなり史実が織り交ぜられているのでリアリティがある点も特徴だ。とにかく富田常雄は実在と仮想を上手く料理している。

矢田挿雲のヒット連載「江戸から東京へ」も失われた時代への懐古だった。昭和初期、明治以降の急ぎ足の欧化政策への疲れと、国際社会での孤立化を背景に、人々の心をつかんだのかもしれない。当時、明治時代は読者にとっても“一昔前”に近いリアリティがあったのだろう。主人公の『姿三四郎』の名は「西郷四郎」からとっているとされているが、他にも主人公が柔道と出会った「紘道館柔道」は実在した「講道館」であり、師匠の「矢野正五郎」は講道館の創設者である「嘉納治五郎」であることは一読すれば簡単にわかる。登場する政治家も学ぶ学習院、三四郎の師匠が通った帝大も実に現実味を帯びた描写となっている。

(登場人物の点と線)

『姿三四郎』を作品化した作家富田と映画監督黒澤は実に見事な関係図を示す。

登場人物も作品の中に戦前の歴史断片がたくさん練り込まれているから面白い。

簡単に説明しておこう。

明治維新以降時代遅れとなっていた江戸時代から繋がる「柔術」を学んだ嘉納治五郎が、新しい“体育”として理論化した柔道は1882(明治15)年5月に創設した「講道館」に始まる。この講道館を支えたのが弟子の講道館四天王達だ。師範代として活躍した4人の柔道家で、三四郎のモデルとなった西郷四郎、映画『姿三四郎』の他「柔道一代」のモデルともなった。他に横山作次郎、山下義韶そして富田常次郎がいた。この富田の息子が小説『姿三四郎』の作家である富田常雄である。小説の中で富田は「戸田雄次郎」として登場する。

富田常次郎は嘉納治五郎が講道館を創設する前から友人で、父 加納治朗作に可愛がられた人物である。講道館設立に尽力しその後富田常次郎は渡米し柔道普及活動(K1グランプリのような他流試合)に努め帰国後、赤坂溜池に「東京体育倶楽部」を創設する。

一方、映画『姿三四郎』を監督した“世界の黒澤”は、元軍人で体育教師をしていた「黒澤勇」の末っ子として東京府荏原郡大井町の日本体育会内にあった父の家で生まれた。この日本体育会は、現在の日体大の前身である。

日本体育会とは、1891(明治24)年、日高藤吉郎が興した国民体育の振興を図る“体育学校”である。この日本体育会のナンバー2で日高藤吉郎氏の直属の部下だった黒澤勇は、1917(大正6)年に突然日本体育会を辞任する。

「黒澤明の十字架」の著者 指田文夫氏は 大正3年に開催された「東京大正博覧会」に出展した際に起こった不祥事の責任をとって辞任したと推論している。

黒澤と富田が<体育>当時の基本科目であった両親の柔道つながりで意気投合したとしても不思議ではない。黒澤は『姿三四郎』を新聞広告で発見し映画化を決心したというが、それ以前に交遊があったのではないか?

この先の謎解きは別の場にしよう。

(横浜と姿三四郎)

ようやく

このYOKOHAMAブログのテーマに入る。

長編小説『姿三四郎』では、横浜が舞台となるところが何カ所かある。

というところで 長くなったので次回へ。

杉山神社一覧

ワードプレス初チャレンジ。

表組実験です。エクセルをそのままコピペしてみました。

| 社名 | 現住所 |

| 岡村天満宮 (合祀) | 横浜市磯子区岡村2-13-11 |

| 杉山神社 | 横浜市港北区岸根町377 |

| 菊名神社 (合祀) | 横浜市港北区菊名6-5-14 |

| 杉山神社 | 横浜市港北区新羽町2576 |

| 杉山神社 | 横浜市港北区新羽町3918 |

| 杉山神社 | 横浜市港北区新吉田町4509 |

| 太尾神社 (合祀) | 横浜市港北区太尾町1054 |

| 八杉神社(合祀) | 横浜市港北区大豆戸町239 |

| 杉山神社 | 横浜市港北区樽町4-10 |

| 神明社 (合祀) | 横浜市神奈川区羽沢町916 |

| 神明社(合祀) | 横浜市神奈川区菅田町2568 |

| 杉山神社 | 横浜市神奈川区菅田町436 |

| 熊野神社 (合祀) | 横浜市神奈川区東神奈川1-1 |

| 杉山神社 | 横浜市神奈川区片倉5-5-21 |

| 杉山大神 | 横浜市神奈川区六角橋2-31 |

| 杉山神社 | 横浜市西区中央1-13-1 |

| 杉山神社 | 横浜市青葉区あかね台1-1-6 |

| 住吉神社 (合祀) | 横浜市青葉区すみよし台833 |

| 子ノ神社 (確証無) | 横浜市青葉区たちばな台2-22-1 |

| 杉山神社 | 横浜市青葉区みたけ台26-1 |

| 杉山神社 | 横浜市青葉区市ヶ尾町641 |

| 杉山神社 | 横浜市青葉区千草台17-2 |

| 鐵神社 (合祀) | 横浜市青葉区鉄町1553 |

| 杉山神社 | 横浜市鶴見区岸谷1-20-61 |

| 伊勢山神社 (合祀) | 横浜市鶴見区駒岡4-29 |

| 末吉神社 (合祀) | 横浜市鶴見区上末吉4-14-14 |

| 潮田神社 (合祀) | 横浜市鶴見区潮田町3-131-1 |

| 鶴見神社 (合祀) | 横浜市鶴見区鶴見中央1-14-1 |

| 杉山神社 | 横浜市都筑区茅ヶ崎中央58 |

| 杉山神社 | 横浜市都筑区佐江戸町2020 |

| 杉山神社 | 横浜市都筑区勝田町1231 |

| 杉山神社 | 横浜市都筑区大熊町497 |

| 杉山神社 | 横浜市都筑区池辺町2718 |

| 杉山神社 | 横浜市都筑区中川6-1-1 |

| 杉山神社 | 横浜市南区宮元町3-48 |

| 杉山神社 | 横浜市南区南太田2-7-29 |

| 子神社 (合祀) | 横浜市南区堀ノ内町2-134 |

| 杉山宮 | 横浜市保土ヶ谷区上星川2-12-12 |

| 杉山神社 | 横浜市保土ヶ谷区星川1-19-1 |

| 杉山神社 | 横浜市保土ヶ谷区西久保町118 |

| 杉山神社 | 横浜市保土ヶ谷区川島町896 |

| 杉山社 | 横浜市保土ヶ谷区仏向町553-1 |

| 杉山神社 | 横浜市保土ヶ谷区和田1-10-4 |

| 杉山神社 | 横浜市緑区鴨居4-8 |

| 杉山神社 | 横浜市緑区三保町2079 |

| 杉山神社 | 横浜市緑区寺山町177 |

| 杉山神社 | 横浜市緑区西八朔町208 |

| 杉山神社 | 横浜市緑区青砥町1119 |

| 杉山神社 | 横浜市緑区中山町718 |

| 本郷神社 (合祀) | 横浜市緑区東本郷4-12 |

| 神明神社 (合祀) | 川崎市宮前区有馬5-13-24 |

| 小倉神社 (合祀) | 川崎市幸区小倉103 |

| 杉山大神 | 川崎市幸区小倉277 |

| 久本神社 (合祀) | 川崎市高津区久本1-16-13 |

| 久末天照大神社 (合祀) | 川崎市高津区久末642 |

| 諏訪神社 (合祀) | 川崎市高津区諏訪3-16 |

| 杉山神社 | 川崎市高津区末長811 |

| 日枝大神社 (合祀) | 川崎市川崎区小田2-14 |

| 五反田神社 (分祀) | 川崎市多摩区三田1-2-10 |

| 杉山神社 | 川崎市多摩区西生田3-3-2 |

| 井田神社 (合祀) | 川崎市中原区井田中ノ町13 |

| 小杉神社 (合祀) | 川崎市中原区小杉御殿町1-1010 |

| 日枝神社 (合祀) | 川崎市中原区上丸子山王町1-1455 |

| 新城神社 (合祀) | 川崎市中原区新城中町4-14 |

| 細山神明社 (合祀) | 川崎市麻生区細山2-6 |

| 杉山神社 | 町田市つくし野2-8-3 |

| 杉山神社 | 町田市金森1621 |

| 杉山神社 | 町田市金森326 |

| 椙山神社 | 町田市三輪町1618 |

| 杉山神社 | 町田市成瀬4507 |

| 杉山神社 | 稲城市平尾1189 |

| 杉山神社 | 三浦郡葉山町上山口2642 |

以上です。