ホーム » 2012 (ページ 5)

年別アーカイブ: 2012

No.333 11月28日(水)最初は一時間

11月28日は「税関の日」です。

1952年(昭和27年)大蔵省(現財務省)が11月28日を税関発足の日に因んで「税関記念日」に指定しました。この日の前後に全国9カ所の税関で様々なPRイベントが開催されています。

(税関誕生)

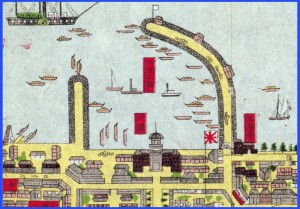

1859年(安政6年)に取り交わされた各国通商条約に基づき、長崎、神奈川(横浜)及び箱館(函館)の港に「運上所」が設けられます。

その後、明治政府になり、1872年(明治5年)11月28日の今日、運上所は「税関」と改められます。

税関では、交易によって輸出入される全ての貨物の許可や関税等の徴収業務のほか、貿易の安全に関する取締を行っています。

覚せい剤や拳銃等の取り締まりをはじめ、最近では有害廃棄物、盗難自動車等の不正輸出や知的財産を侵害する偽ブランド品などの取締りも「税関」の重要な仕事です。

現在全国を9つの税関があります。

東 京http://www.customs.go.jp/tokyo/

横 浜http://www.customs.go.jp/yokohama/

名古屋http://www.customs.go.jp/nagoya/

神 戸http://www.customs.go.jp/kobe/

大 阪http://www.customs.go.jp/osaka/

門 司http://www.customs.go.jp/moji/

長 崎http://www.customs.go.jp/nagasaki/

函 館http://www.customs.go.jp/hakodate/

沖 縄http://www.customs.go.jp/okinawa/

「横浜税関 いざ出陣! 密輸取締現場へ」

http://www.youtube.com/watch?v=y91c5IgRBOY&feature=youtu.be

(横浜三塔)

横浜税関は愛称「クィーン」と呼ばれ、横浜三塔の一つです。

No.70 3月10日 310

(一時間)

1952年(昭和27年)11月28日は、税関80周年記念にあたり式典が行われ女優「杉 葉子」さんが税関長に選ばれました。なんと最初は「一時間税関長」だったそうです。

この日から毎年11月28日が「税関の日」となります。

その後、一日税関長として女優、歌手、スポーツ選手といった有名人が税関PRを行いますが、全国9カ所の一日税関長は何故かほとんど“女性”ばかりです。

横浜税関は1996年(平成8年)に唯一男性一日税関長としてJリーガーの川口 能活選手が選ばれています。

過去の一日税関長をリストにしてみました。

1968年(昭和43年)■税関96周年記念,女優・佐久間良子

1969年(昭和44年)■税関97周年記念,女優・松原智恵子

1970年(昭和45年)■税関98周年記念 歌手・相良直美

1971年(昭和46年)■税関99周年記念 歌手・ピンキー(今陽子)

1972年(昭和47年)■税関100周年記念 歌手・南沙織

1979年(昭和54年)■税関107周年記念 女優・木原光知子

1980年(昭和55年)■税関108周年記念 ミス横浜・福田 陽子

1981年(昭和56年)■税関109周年記念 女優・長谷直美

1982年(昭和57年)■税関110周年記念 女優・紺野美沙子

1986年(昭和61年)■税関114周年記念 女優・岩本千春

1987年(昭和62年)■税関115周年記念 歌手・河合奈保子

1989年(平成元年)■税関117周年記念 女優・林 寛子

1990年(平成2年)■税関118周年記念 歌手・西村 知美

1993年(平成5年)■税関121周年記念 ミス横浜・2名

1994年(平成6年)■税関122周年記念 水泳・奥野 史子

1996年(平成8年)■税関124周年記念 サッカー選手・川口 能活

1997年(平成9年)■税関125周年記念 ミス横浜・小山 由夏

1998年(平成10年)■税関126周年記念 女優・佐藤藍子

1999年(平成11年)■税関127周年記念 モデル・廣瀬 樹里

2000年(平成12年)■税関128周年記念 女優・今橋 由紀

2001年(平成13年)■税関129周年記念 女優・赤坂 七恵

2004年(平成15年)■税関132周年記念 プロテニスプレーヤー・杉山愛

2005年(平成16年)■税関133周年記念 プロゴルファー・福嶋晃子

2006年(平成17年)■税関134周年記念 パフォーマンスグループ・AAA

2007年(平成18年)■税関135周年記念 歌手・misono

※年度によっては選ばれていないこともあります。2008年以降は未確認ですが年度によって選ばれています。

【番外編】役に立たない私家版「横浜検定」

Q 幻の東京オリンピックマラソンの折り返し地点近くに造られた橋はどこにあるでしょう?

戦後、映画にも良く登場しました。

A:国道1号線 めがね橋 正式には 「響橋」(横浜市鶴見区)

Q 起点と終点が同じという国道が横浜に。国道○号でしょうか?たぶん日本で唯一では。(なんとこの国道は海上も走っています)

A:国道16号線

国道16号線は半径約30km、全長330kmの環状国道です。起点終点は、横浜市西区高島 高島町交差点です。

国道の起点終点集

http://road.infobuild.jp/photos/kamban/16center.html

http://road.infobuild.jp/photos/kamban/1-15end.html

Q 横浜で車椅子の人も楽しめるバリアフリーなアートプログラムを10年以上実施している意外なところは?

A:横浜能楽堂「バリアフリー能」

http://ynt.yafjp.org/about/

Q 横浜駅に一番近い踏切のある鉄道は何線?

A:京浜急行です。

|

| 一番横浜駅に近い「横浜中央郵便局」横の踏切 |

|

| JR根岸線と交差する古い立体交差点横にある踏切です |

Q 現在も皇室御用達の製品を造り続けている工場(会社)が横浜市内にあります。さて?どんな会社?

(ヒント)電車から見えます。

A:大倉チャイナ

見学もできます。

Q テレビドラマ「泣いてたまるか」で渥美清と市原悦子が乗った電車は?(渥美清は青葉高校の生物の先生役でも登場していますが別の話しです)

A:相鉄線です。

Q 「大豆戸町」「犬山町」「乙舳町」「帷子」「泥亀」さあ 何と読む。

A:

「大豆戸町」まめど

「犬山町」いのやま

「乙舳町」おっとも

「帷子」かたびら

「泥亀」でいき

※「まめど」大はどこへ行った…

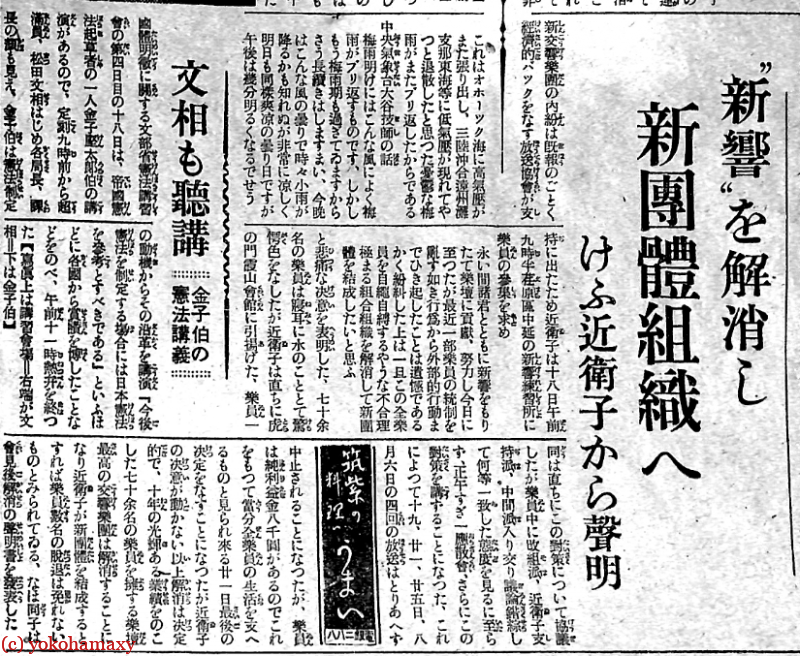

No.332 11月27日(火)おやかた、濱で一振り。

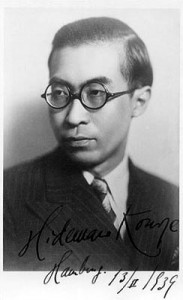

近衞 秀麿が1926年(大正15年)11月27日の今日、

横浜市の指路教会で新交響楽団の指揮を執りました。 (早大横浜主催演奏会)

11月27日に尾上町のヘボンゆかりの指路教会で開かれた早大横浜主催の新交響楽団演奏会で近衞 秀麿が指揮したプログラムは下記の通りです。 <youtubeのリンクは曲の紹介です>

●モーツアルト(Mozart)

交響曲第41番 ジュピター

http://www.youtube.com/watch?v=A8M0D3sMa68 ●J.シュトラウスⅡ(Johann Strauß II)

ワルツ「美しき青きドナウ」op.314

https://www.youtube.com/watch?v=ILrNs9JRSlY ●J.ヤーネフェルト:前奏曲 ●ビゼー(Georges Bizet)

「カルメン」 より 前奏曲と3つの間奏曲

http://www.youtube.com/watch?v=8ieeB4nqSic

http://www.youtube.com/watch?v=sb6IlrtrY4U ●R=コルサコフ( Nikolai Andreyevich Rimsky-Korsakov)

「雪娘」 より「軽業師の踊り」

http://www.youtube.com/watch?v=t5Ma6IpNivY (新交響楽団)

兄文磨の影響でクラシックに夢中になり、学生時代には山田耕筰に師事し“日本交響楽協会”設立のために奔走し実現しますが、直ぐに対立することになります。その理由は略しますが、音楽会、メディアを騒がす一大騒動になります。

近衞 秀麿は山田耕筰の“日本交響楽協会”を脱退し10月6日に新交響楽団を結成します。この近衞率いる「新交響楽団」が現在のN響の源流となります。

「新交響楽団」は、新規結成後10月からキャラバンを開始します。

東京、千駄ケ谷の日本青年館で数回

大阪、朝日会館

兵庫、神戸の神戸青年会館で数回

東京、銀座の邦楽座

東京、内幸町の帝国ホテル講堂

で短期間に連日のように演奏会を行います。

そして横浜会場となった「指路教会」でこの演奏会となります。

ラジオ放送を活用し演奏会を広くPRし、録音という新しいメディアも積極的に活用した活動が近衞 秀麿を“日本のオーケストラのパイオニア”と評された由縁です。

彼は音楽仲間達から「おやかた」と呼ばれるようになります。 (濱のおやかた)

その後(戦前)、何回か“おやかた”近衞は横浜で演奏会を開催しています。 1928年(昭和3年)30歳の時、2月に開港記念会館で新交響楽団を率いて演奏会を開催します。この時、ピアノ独奏が井上園子でした。

ウェーバー:「オベロン」序曲

メンデルスゾーン:P協奏曲 第2番 ニ短調 op.40 (日本初演)

イッポリトフ=イワノフ:組曲「コーカサスの風景」 より「村にて」、「酋長の行進」

ビゼー:「カルメン」第1&2組曲

ブラームス:ハンガリー舞曲 第5&6番

続いて

3月に横浜音楽協会主催で同じく開港記念会館を開場にして

独唱(奏):佐藤美子(Sp)、齋藤秀雄(Vc)

シューベルト:「ロザムンデ」序曲 D.797

シューベルト:”Sch fers Klagelied” D.121、「子守り歌」D.498、「若い尼僧」D.828

グノー:「ファウスト」 よりバレエ音楽

ブルッフ:「コル・ニドライ」op.47 (斎藤)

マスネ:エレジー (佐藤)

ベートーヴェン:Sym.5 ハ短調 op.67 1930年(昭和5年)に近衞が欧州に遊学する壮行会を兼ね、横浜公園音楽堂で「近衞氏渡欧送別演奏会」を開催しています。 この欧州遊学で新しい刺激を得た「おやかた」は新響改組を図ります(下記新聞)が、団員の離反にあい最終的には彼が育てた新交響楽団と決別します。

第二次世界大戦下もドイツに残留し、ベルリン陥落寸前に脱出を図りますが米軍の捕虜となり半年以上収容所生活を送ります。

そして1945年(昭和20年)に帰国し、

戦後の音楽活動が始まります。戦後も多くの影響と実績を残しつつ1973年(昭和48年)に亡くなります。過度の理想主義だったのか、貴族由縁の悲劇だったのか、彼が育てた交響楽団とは全て訣別の選択をしています。

趣味は有名人の手形と有名観光地のトイレットペーパー収集だったそうです。

校歌も幾つか手がけています。

●法政大学校歌(佐藤春夫作詞/近衛秀麿作曲)

勝手に名曲アルバム 法政大学校歌 ver2.0

http://www.youtube.com/watch?v=hdR14fT6F_A

●立命館大学校歌(明本京静作詞/近衛秀麿作曲)

https://www.youtube.com/watch?v=NiNHkNKfMGM (余談)

近衛秀麿と一時期決裂した山田耕筰もまた精力的な音楽活動と同時にスキャンダルに巻き込まれた音楽家ですが、彼とこれまた犬猿の仲以上に宿敵だったのが南 能衛(みなみ よしえ)で、『横浜市歌』の作曲者です。

近衛秀麿、山田耕筰はどこかだらしなく、南 能衛はあまりに几帳面過ぎる性格の持ち主だったようです。南 能衛にはもっと作品を残して欲しかったと思います。

【合唱版】横浜市歌をご存じない方は実際にお聴きください。

http://www.youtube.com/watch?v=8gaObvebpXU No.217 8月4日 (土)わがひのもとの虎列刺との戦い

No.331 11月26日(月)七五三太の横浜

港は出会いと別れのプラットホーム。

今日も港ネタです。

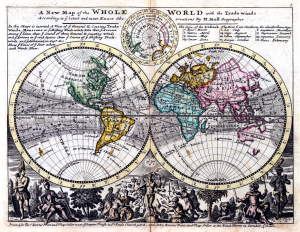

幕末期、函館から密航しアメリカに渡った新島 七五三太(しめた)が、晴れて1874年(明治7年)11月26日の今日、横浜に“日本人宣教師”として帰国します。

彼に密航を決意させたのは“アメリカの地図書”に見た世界の広さでした。

|

| イメージです。本文とは関係ありません。 |

“米国の大学で初めて学位をとった日本人”

新島 七五三太(敬幹)は、徳川時代に掟を破り渡米したため<無国籍者>でした。

明治になり日本政府が初の海外駐在外交官として米国に派遣した森有礼によって、

初めて日本国パスポートが発行されます。

新島はアメリカ訪問中の岩倉使節団と出会い、木戸孝允の知遇を得ます。

木戸は新島の卓越した語学力を評価し欧州使節団に参加させます。

※岩倉使節団は、明治新政府によって派遣された初の大規模な公式使節団です。

岩倉使節団の目的は、まず不平等条約の改正に向けた予備交渉でしたがほとんど成果をあげることができませんでした。しかし、

もう1つの目的“欧米各国の国家制度、産業技術、伝統文化などを視察すること”については、使節団のみならず通訳として同行した新島 七五三太にとっても「智識を世界に求め」る最高のチャンスでした。

新島が後に編集した岩倉使節団の報告書『理事功程』は、

明治政府の教育制度に大きな影響を与えることになります。

(Joseph Hardy Neesima)

新島 七五三太(敬幹)は、1864年(元治元年)6月函館から出国し、上海、香港を経由し米国行きのワイルド・ローヴァー号で太平洋を渡ります。

1865年(慶応元年)ボストンに到着し、船主のA.ハーディー夫妻の庇護を受け高等教育を受けるチャンスをつかみます。

函館から上海に向かう船上で船長ホレイス・S・テイラーに「Joe(ジョー)」と呼ばれていたことから以降「ジョー」の名を使い始めます。

帰国後1875年(明治8年)1月、郷里群馬の父に宛てた手紙で初めて自分はこれからジョセフの略で「襄」と名乗ると書き送ります。

彼こそが後の同志社大学を開く「新島襄」です。

この後、

明治六大教育家の1人に数えられた新島襄は活動の場を関西に移し、キリスト教の布教活動と学校(同志社)の設立に奔走します。

米国で無国籍の新島襄に日本国籍のパスポートを発行した森有礼も

明治六大教育家の1人で、明六社の発起代表人、文部大臣として学制改革を実施し一橋大学の創始者です。

※明治六年結成した「明六社」は、日本最初の学術団体。機関誌『明六雑誌』が有名。

悪名高き太政官政府の「讒謗律・新聞紙条例」で廃刊、解散になります。

(聖書の翻訳)

ここにもう一人、横浜に因んだ人物が登場します。

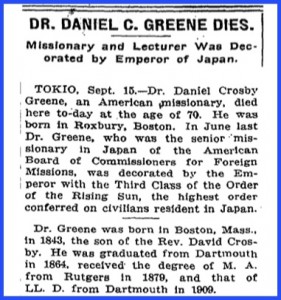

1874年(明治7年)11月26日の今日、新島襄を横浜港で出迎えた米国人

ダニエル・クロスビー・グリーン(Daniel Crosby Greene)です。

後に新島と「同志社」を築くメンバーですが、

新島襄同様にアメリカ外国伝道委員会「アメリカン・ボード (American Board of Commissioners for foreign Missions)」から派遣された宣教師です。

ダニエルは、1874年6月1日宣教師の活動を行っていた神戸から横浜に来て、ヘボンらとともに宗派を超えた共同の聖書翻訳に取り組んでいた時に新島が帰国したのです。

※Daniel Crosby Greene

From June 1874, until May 1880, he resided in Yokohama, as a member of the committee for the translation of the New Testament into the Japanese language.

日本国内で最初に聖書を翻訳したのは、

ゴーブル(J.Goble,1827〜1896年)ですが、

明治時代に入り聖書翻訳は“個人訳の時代”から“共同訳”の時代に入ります。

プロテスタント宣教師らによる

聖書翻訳委員会(翻訳委員社中)が横浜で組織されます。

メンバーは宗派を超えて集まりました。

多くが横浜に縁の深いメンバーです。

★ジェームス・カーティス・ヘップバーン(Presbyterian)

一般的にはヘボン式ローマ字の創始者のヘボン博士で有名

★サミュエル・ロビンス・ブラウン(Reformed Church of America)

横浜の修文館の教頭兼英語主任、

ブラウン塾から一致神学校を経て明治学院に発展しました。

★ロバート・S・マクレー(Methodist)

横浜山手でキリスト教神学を教授する

「美會神学校」(青山学院神学部の源流)を設立。

青山学院初代院長。

★ネイザン・ブラウン(Baptist)

日本で第二番目のプロテスタント教会である

横浜第一バプテスト教会を設立。

山手の横浜外国人墓地に眠る。

★ジョン・パイパー(Anglican)

東京で聖パウロ教会(目黒区五本木)を開きます。

★ウィリアム・B・ライト

(Society for the Propagation of the Gospel in Parts)

牛込聖バルナバ教会を建てる。

そして

★ダニエル・クロズビー・グリーン

(American Board of Commissioners for Foreign Missions)

らが参加し「新約聖書」の翻訳を完成させます。

ダニエルはその後、関西に戻り同志社に関わり神戸で亡くなります。

|

| 米国で報道されたダニエルの死亡記事 |

|

| 神戸の外国人墓地に眠るダニエルの碑 |

No.330 11月25日(日)鴎が似合う町

横浜を語る時、「五大苦」を軸にする必要があるよ!

と良く先輩から言われます。

関東大震災、恐慌、横浜空襲(戦争)、接収、人口爆発

という試練からその都度、横浜は立ち上がって来ました。

最初の苦難であった関東大震災は日本最大の港町を壊滅させました。

昭和初期、少しずつ復興の兆しが見え始め、横浜は再び外国航路を利用する港町として元気が出てきます。

ある夫婦が、アメリカに向かう親戚を見送りに横浜港大桟橋を訪れました。

出港の銅鑼が鳴り、汽笛が港に響き渡った時、

カモメが一斉に飛び舞う光景に二人は出会います。

この時の感動と思いを唄に残したのが「かもめの水兵さん」です。

武内俊子作詞・河村光陽作曲

「かもめの水兵さん」

http://www.youtube.com/watch?v=uN8tcSBXt1c

http://www.youtube.com/watch?v=Vst0UFkh3ZQ

童謡作家だった武内俊子は

「詩人の野口雨情に認められ、当時の主要児童誌『コドモノクニ』や『幼年倶楽部』につぎつぎと作品を発表。1937年(昭和12年)5月、キングレコードの童謡シリーズの1曲として、「かもめの水兵さん」が俊子の作詞、河村光陽の作曲、河村順子の歌によって発売され、戦前の童謡の中では最大級のヒットを記録した」(Wiki)

この「かもめの水兵さん」の他

「船頭さん」

「赤い帽子・白い帽子」

「りんごのひとりごと」など、次々とヒットを生み

戦前戦後を通じて歌われています。

港にカモメは世界共通の取り合わせですが、特に横浜港とカモメは良く似合う(った)気がします。神奈川県の鳥がカモメとなり、神奈川大学のマスコット、Jリーグ「横浜Fマリノス」の“マリノス君”もカモメです。

本牧には「かもめ町」という町名もあり、港付近の川面やビル街を舞う姿は(糞害もありますが)良いものです。

カモメvsカラス(風音が大きいので注意!)

http://www.youtube.com/watch?v=ayp5Nbcn8DU

http://www.youtube.com/watch?v=ajZ2_TnO90E

どうやら海(港)では、カラスよりカモメの方が強いようです。

(カモメの見どころ)

私の個人的体験の横浜カモメウォッチ所を紹介します。

これから冬場になりますが、大岡川の都橋近辺では朝

カモメ軍団の「舞」を観察することが出来ます。

また、横浜市中央市場のある「万代橋」の運河を飛ぶ姿も風情があります。

山下公園では“エサ”をあげる人も多いので、手元で乱舞する姿を楽しむことができます。

(が、危ないのと生態系のためにもあまり餌付けは好ましくないので避けましょう)

|

| 山下公園の慣れたかもめ |

(除幕式)

この「かもめの水兵さん」の歌碑の除幕式が

1979年(昭和54年)11月25日の今日、

山下公園で行われました。

歌碑の近くには、童謡作家 武内俊子を見いだした野口雨情の

「あかいくつはいたおんなのこ」の像があります。

共に横浜を舞台に誕生した日本童謡史を刻む

残していきたい作品といえるでしょう。

※山下公園は記念碑の宝庫です。

これらの記念碑にまつわる「物語」だけでもいろいろ広がります。

「山下公園メモリアル散歩」お勧めします。

もう少し(しつこくなく)インフォメーション欲しいですね!

(提案)山下公園を軸にした散策マップ、小さくて良いので作ってください!

他力本願でした。

(余談)カモメブランド

昔 カモメブランドという地域商品群があったんです。

醤油(横浜醤油)、味噌、ワカメ、牛乳の他 地域ブランドとして踏ん張ったのですが消滅してしまいました。

今なら復活全く問題ない!時代になったと思うのですが…

No.329 11月24日(土)学校名は語る

歴史資料を調べている時、固有名称の変更をしっかり確認しておく必要があります。

特に明治大正時代創設の教育機関(学校)は、

歴史を刻む“名称の変遷史“でもあります。

1921年(大正10年)11月24日の今日、

創設者山内茂三郎によって創設された山内小学校が組織変更し

「横浜千歳裁縫女学校」として出発した日です。

この史実から横浜の学校名変遷史を簡単にまとめてみました。

「横浜千歳裁縫女学校」?

(横浜女学院)

1886(明治19)年5月に中区千歳町で建学された「山内小学校」は現在

横浜女学院です。

山内小学校→横浜千歳裁縫女学校→横浜千歳女学校→千歳高等家政女学校→横浜千歳女子商業学校 そして

神奈川女子商業学校と合併し横浜学院となり→横浜女学院として現在に至ります。

http://www.yjg.y-gakuin.ed.jp

他に横浜市内の学校名変更を(一部ですが)調べてみました。

★明治学院大学は?

1863年(文久3年)の横浜のヘボン塾がルーツです。

→築地大学校→明治学院

http://www.meijigakuin.ac.jp

★フェリス女学院高等学校は?

前史はヘボン塾です。

1870年(明治3年9月)創設のキダー塾

→フェリス・セミナリー→フェリス和英女学校→横浜山手女学院→フェリス女学院高等学校

http://www.ferris.ed.jp

★横浜山手女子高等学校は?

1908年(明治41年3月)創設の横浜女子商業補習学校

→横浜女子商業学校→横浜女子商業学園高等学校→横浜山手女子高等学校→中央大学横浜山手高等学校

http://yokohama-js.chuo-u.ac.jp

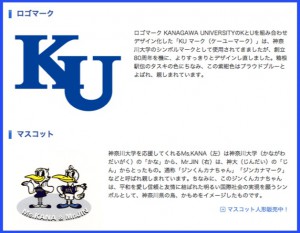

★神奈川大学は?

1928年(昭和3年)開設の横浜学院から

→横浜専門学校→神奈川大学

http://www.kanagawa-u.ac.jp

★横浜英和女学院高等学校は?

1880年(明治13年10月28日)創設のブリテン女学校から

→横浜英和女学校→成美学園→横浜英和女学院

http://www.yokohama-eiwa.ac.jp

★横浜共立学園高等学校は?

1871年(明治4年)8月28日設立の亜米利加婦人教授所から

→ドリーマス・スクール→共立女学校→横浜共立学園

http://www.kjg.ed.jp

★捜真女学校は?

1887年(明治20年10月1日)創設の英和女学校から

→メリー・L・コルビー・ホーム→捜真女学校

http://www.soshin.ac.jp

★横浜富士見丘学園中等教育学校は?

1923年(大正12年4月)創立の日の出女学校から

→児崎高等女学校→富士見丘高等女学校→富士見丘高等学校→横浜富士見丘学園中等教育学校

http://www.fujimigaoka.ed.jp

★横浜清風高等学校は?

1923年(大正12年5月4日)創設の横浜家政女学校は

→明倫高等女学校→明倫高等学校→横浜清風高等学校

http://www.y-seifu.ac.jp

(公立国立は?)

★横浜国立大学教育人間科学部は?

1874年(明治7年)開校の教員養成所から

→第一号師範学校→横浜師範学校→神奈川県師範学校→神奈川県尋常師範学校→神奈川県師範学校→神奈川師範学校→横浜国立大学学芸学部→横浜国立大学教育学部→横浜国立大学教育人間科学部

http://www.edhs.ynu.ac.jp

★横浜市立横浜商業高等学校は?

1882年(明治15年3月20日)開校の横浜商法学校から

→横浜商業学校→本町外十三ヶ町立横浜商業学校→横浜市立横浜商業学校→横浜市立横浜商業高等学校

http://www.edu.city.yokohama.jp/sch/hs/y-shogyo/

No.267 9月23日(日)Yの真価

★神奈川県立希望ヶ丘高等学校は?

1897年(明治30年4月21日)開校の神奈川県尋常中学校から

→神奈川県中学校→神奈川県第一中学校→神奈川県立第一中学校→神奈川県立第一横浜中学校→神奈川県立横浜第一中学校→神奈川県立横浜第一高等学校→神奈川県立希望ヶ丘高等学校

http://www.kibogaoka-h.pen-kanagawa.ed.jp

★神奈川県立横浜平沼高等学校は?

1900年(明治33年10月10日)開校の神奈川県高等女学校から

→神奈川県立高等女学校→神奈川県立横浜第一高等女学校→神奈川県立横浜第一女子高等学校→神奈川県立横浜平沼高等学校

http://www.yokohamahiranuma-h.pen-kanagawa.ed.jp

No.81 3月21日 (水) 猛女養成学校出身

★横浜市立大学国際総合科学部は?

1928年(昭和3年3月30日)開校の横浜市立横浜商業専門学校(Y専)から

→横浜市立経済専門学校→横浜市立大学商学部→横浜私立大学国際総合科学部

http://www101.yokohama-cu.ac.jp/faculty/icas/

【小学校も】

No.144 5月23日 教育熱は時代を超えて

子安小学校(明治6年1月14日)←子安学舎

北方小学校(明治6年2月10日)←小学就蘭学舎

都岡小学校(明治6年2月25日)←今宿学舎

鉄小学校(明治6年4月1日)←鉄学舎(くろがね)

元街小学校(明治6年4月1日)←三到学者

末吉小学校(明治6年4月1日)←末吉学舎

星川小学校(明治6年5月8日)←星川

磯子小学校(明治6年5月1日)←森田学舎

保土ケ谷小学校(明治6年5月5日)←小学保谷学舎

日野小学校(明治6年5月10日)←日野学舎

大綱小学校(明治6年5月2日)←篠原

六浦小学校(明治6年5月23日)←三分学舎

■学校の名称を探るのも歴史を探る上で 面白い作業のひとつです。

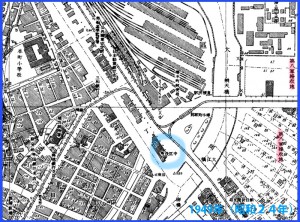

No.328 11月23日(金)横浜駅東西戦争史

本日は国民の祝日の一つ勤労感謝の日です。

「勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう」のがこの日の趣旨だそうです。

1962年(昭和37年)11月23日に株式会社横浜ステーション・ビルが開業しました。

11年後の1973年(昭和48年)11月23日には横浜三越店が開業します。

この横浜東西戦争の話しは過去何回も紹介しています。

今日は自分の記憶に残る横浜三越店を軸に横浜東西開発史を簡単にまとめてみました。

(横浜駅をめぐる開発競争)

■株式会社横浜ステーション・ビルの閉店に関して

No.87 3月27日 横浜駅のヘソが変わる

■そごう出店と出遅れた三越

No.274 9月30日 (日)巨大資本の東西戦争

■髙島屋、相鉄

No.265 9月21日(金)ぺんぺん草の後に

■東急

No.207 7月25日 (水)五島慶太の「空」(くう)

No.274 9月30日 (日)巨大資本の東西戦争

で紹介した三越は完全に出店タイミングを逸します。

横浜駅西口の百貨店戦争の最後に登場したのが「三越横浜店」です。

「岩崎学園」による「三越横浜店」誘致でしたが、横浜駅開発と三越は西口周辺を相鉄が開発に踏み切った時点から因縁がありました。

相鉄は、1953年(昭和28年)西口開発を始めるにあたりキーテナントとして最初に「三越」へ出店を依頼します。

この申し出を老舗「三越」は断り、髙島屋に交渉先が代わり苦難の末開店し結果的に大成功します。

これが西口開発の始まりです。

後から横浜進出となった「三越」、

相鉄としては面白くないでしょうね。

横浜駅西口発展年表をまとめてみました。

戦前戦後、現在の横浜駅周辺は「東口」が表玄関でした。

(重心は西へ)

1950年代西口開発が始まります。

1956年(昭和31年) 4月に横浜駅名店街が誕生します。

映画館と髙島屋ストアも開業し、横浜駅が東口から西口へ人の流れが変わり始めます。

1957年(昭和32年) 相鉄文化会館オープン。

1958年(昭和33年) 髙島屋仮店舗開業、横浜駅東西を結ぶ地下通路が完成します。

1959年(昭和34年) 相鉄会館が完成し、髙島屋がグランドオープン。

(東口も対策協議会「横浜駅前復興促進会」を結成)

1961年(昭和36年) 西口5番街完成

1962年(昭和37年) 横浜駅西口に東急ホテルが開業し、

11月23日駅ビル(横浜ステーション・ビル→シアル)が開業します。

1964年(昭和39年) 根岸線が(念願の)磯子まで延伸。

東海道新幹線開通と東京オリンピック開催

※横浜は三沢競技場(他)が使用される。

ダイヤモンド地下街(ザ・ダイヤモンド)開業

1965年(昭和40年) 第三京浜の開業

1968年(昭和43年) 横浜岡田屋開業

1970年(昭和45年) 根岸縁洋光台まで延伸、そごう出店許可

1972年(昭和47年) 県政総合センター完成、市営地下鉄部分開業

1973年(昭和48年) この年は横浜駅にとってターニングポイントでした。

4月9日根岸線が全線開通します。

10月6日第四次中東戦争が勃発しオイルショックが始まる。

10月10日髙島屋増築(商工会議所百年史では10月11日開店)

11月20日相鉄ジョイナス完成

11月23日「岩崎学園ビル」完成と同時に三越が開店

12月25日横浜駅東口再開発起工

1976年(昭和51年)市営地下鉄 横浜駅乗入れ

(1980年代はそごうの時代)

1980年代に入り(大幅に着工が遅れた)そごう出店計画が現実化してきます。

東口進撃の10年です。

1980年には東口地下街が整備され、「新宿ルミネ」で大成功した駅ビル型ショッピングセンター「横浜ルミネ」が11月7日に開業します。同時にポルタも「そごう」を結ぶ導線上に開業します。

(二つの障壁)

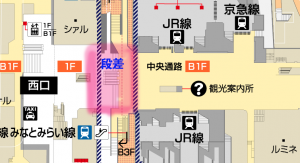

横浜三越は結局、2005年に撤退しますが三越には二つの障壁があり、客導線を繋ぐことが結局できませんでした。

一つは 横浜駅西口の階段という丘

中央改札を出て東口にはフラットにアクセスできますが、西口方面には一度(丘を)越えなければなりませんでした。(現在大改装中)

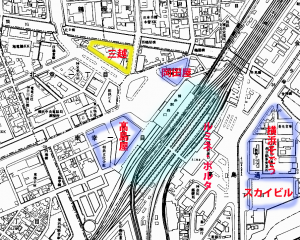

|

| 一昔前のマップです |

二つ目も地下街の階段

さらに地上は西口ロータリーを回り込み、地下街ルートも階段を上がるバリアフリーではないことが不便さの“気分”につながりました。不便さの“気分”は馬鹿にできません。店舗の狭さも三越の強みを発揮できなかった要因となってしまい、撤退となります。

横浜三越閉店の瞬間

http://www.youtube.com/watch?v=lroX1gbxpv4

2008年

三越は伊勢丹との共同持株会社「三越伊勢丹ホールディングス」を設立し百貨店業界は5大グループに再編成されます。

●セブン&アイ・ホールディングス

→横浜駅東口「そごう」

●J.フロント リテイリング

→横浜伊勢佐木から撤退「カトレアプラザ」に

●高島屋G→エイチ・ツー・オー リテイリングと提携

→横高が髙島屋Gに統合

●エイチ・ツー・オー リテイリング

→横浜センター北に「モザイクモール」

★三越伊勢丹ホールディングス

→クイーンズ伊勢丹横浜店(相鉄ビル)

※伊勢丹には、1970年代横浜駅東口に出店戦略を進めていましたが、どたんばで「そごう」にひっくり返された歴史があります。

江戸の敵を長崎で討つのでしょうか?

さらにJRグループの駅ビル・エキナカビジネスが怒濤の快進撃をしています。

★★エキサイトよこはま22 (横浜駅周辺大改造計画)

http://www.city.yokohama.lg.jp/toshi/tosai/daikaizou/

横浜駅ビル「横浜CIAL」が50年の歴史に幕/神奈川新聞(カナロコ)

http://www.youtube.com/watch?gl=JP&hl=ja&v=492azj_dyKc

→「横浜CIAL」は「CIAL鶴見」に

http://www.cial.co.jp

No.84 3月24日 実験都市ヨコハマの春祭り開催(YES89)

(余談)

横浜駅西口ロータリーに 建築界の巨匠の初期作品が

意外な場所にあります。さて?どこでしょう?

No.327 11月22日(木)アジテーションの根源

たとえそれが戯作だったとしても、

そこに時代の空気が漂う時、人々の心をつかみ取ります。

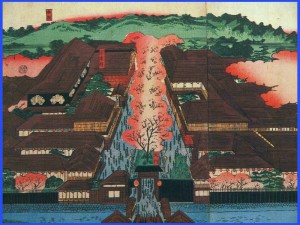

元禄15年12月14日が赤穂浪士最大のクライマックスだったように、文久2年11月22日が、遊郭「岩亀楼」の“喜遊”にとって最大のクライマックスでした。今日は横浜に伝わる一人の遊女について簡単に紹介します。

不足分は面白い資料がネット上に多くありますので是非楽しんでください。

横浜の歴史を語る時、この話しに触れない訳にはいきません。

居留地の一角にあった港崎遊郭(みよざきゆうかく)「岩亀楼(がんきろう)」の“ある遊女”が外国人客を嫌って自害するという実際に起った事件です。

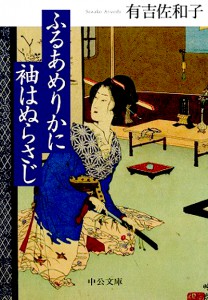

この事件は、有吉佐和子が“時代の波に呑まれていく人々を描いた傑作”として1970年(昭和45年)7月「婦人公論」に短編として発表し話題になります。

すぐに有吉が名女優「杉村春子」のために「ふるあめりかに袖はぬらさじ」を戯曲化し1972年(昭和47年)の文学座公演で初演されて以来、彼女による“お園”が当たり役となり繰り返し上演されてきました。その後

1988年(昭和63年)からは坂東玉三郎に受け継がれます。

つい最近では、赤坂ACTシアターで上演(再演)されました。

ふるあめりかに袖はぬらさじ trailer

http://www.youtube.com/watch?v=nulnVWVzhuE

『ふるあめりかに袖はぬらさじ』中央公論社・中公文庫

(ざくっとあらすじ)

時は幕末開港時、横浜で一二を競った遊郭「岩亀楼」の「花魁・亀遊」が病気で伏せていた時、恋仲の通訳“藤吉”が亀遊を励まします。

蘭方薬でようやく回復しますが、薬屋の主人“大種屋”がアメリカ人イルウスを伴って岩亀楼にやって来ます。薬屋の主人には人気花魁「亀遊」が指名されますが、一方のアメリカ人イルウスはご指名では納得せず「花魁・亀遊」をよこせと金で解決しようとします。

当時、遊女は“日本口”と“唐人口”に分けられていたそうです。

羅紗面と呼ばれた“唐人口”の外国人相手の遊女は“なり手”が少なかったのでしょう。この時、外国人客が多い割に遊女が少なく“日本口”の「花魁・亀遊」が指名されます。(外国人を嫌っていた)亀遊はこれを拒否し自害した事が後に大騒動になります。

この事件を「花魁・亀遊」の古くからの知り合い「芸者のお園」(主人公)が語るという筋回しです。

(有吉作品のすごさ)

一般的に、岩亀楼の亀遊は、外国人(アメリカ人)を嫌い幕府の強制命令にも屈せず有名な(辞世の句)

「露をだに厭う大和の女郎花、

ふるあめりかに袖はぬらさじ」

<(たとえ身を遊女に落としても)日本の遊女はアメリカ人にはなびきません>を残したとして有名になるのですが、有吉は史実を冷静に見て

実は違った攘夷派メディアの「でっちあげ」だ!とします。

私が見守った亀遊という一人の女の死はもっと惨めで寂しいものなのだと<時代の空気に乗る風潮>を批判しているようにも感じられます。

※この小説でも幕末明治期の女性の生き様が見事に描かれています。

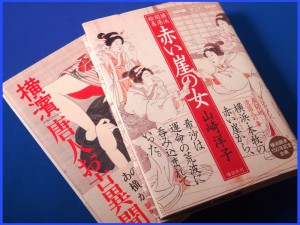

|

| 山崎洋子さんの幕末明治の女性を描いた2作品 |

(かすかな資料から)

この事件をかいま見ることができる資料は幾つかあるようですが、私が参考にしたのが明治時代の文学者「三田村鳶魚」が残した「異人嫌いの喜遊」に引用されている『温古見聞彙纂』の部分です。

「幕末に横浜の岩亀楼の遊女の喜遊が、アメリカ人に買われるのが厭だといって、自殺をしました。その遺書というものが大変にひろがって大きな評判を持え(ママ)出しました。併しこれは撰夷運動の今日で中せば宣伝といいますか、吾々どもが若い時分に、自由党の尻について騒ぎ廻った時分でも、おぼえのある事ですが、何ぞ事があると、その事柄を直ちに利用して、その時の政治問題にくっつけて、景気を煽って自分達の運動の便利にする、というようなことは、後々までもあったのです。」(PD図書室より)

http://books.salterrae.net/all/author_39.html

当時居留地外国人は外交特権でかなり横暴であったようで権力を嵩に<神奈川>に対し圧力をかけました。その象徴としてこの事件が取りざたされることになった訳です。

別の資料では、

瓦版による喜遊の客はアメリカ人商人アボットという名でしたが、幕府と関係あるフランス商人アポネではなかったかという研究もあります。

この事件前後をある資料で時系列に追ってみます。

文久2年元旦(1862年1月30日)

喜遊(本名 箕部喜佐子)港崎町遊郭「岩亀楼」の“日本口”遊女として入ります。

この年、人気花魁となり、居留地外国人アボットに口説かれますが喜遊は拒否します。そこでアボットは神奈川奉行に“日本口”と“唐人口”を分けるのは「不平等」だと圧力を掛けます。

文久2年11月22日(1863年1月11日)

奉行所より、アボットを受け入れよと岩亀楼へ通達があります。

文久2年11月23日(1863年1月12日)

岩亀楼店主の佐吉に説得されますが遺書を書き留め喜遊自害します。

この時に残したといわれているのが

有名な『ふるあめりかに袖はぬらさじ』です。

喜遊の亡骸は吉田新田の栄玉山常清寺(現在は久保山)で火葬・埋葬されます。

目下の沖縄米兵事件、戦前の鬼畜米英、オスプレイ問題 他

日本の対米関係が緊張をはらむたびに、ある種の反米、嫌米感情を表す言説として「ふるあめりかに袖はぬらさじ」に似た反米感情が他人事のように世間に流布していくことは危険です。そこに暮らす人間の苦しみを理解した政治の覚悟がないと国家は断裂した道を突き進むしかありません。

(この事件が残る場所)

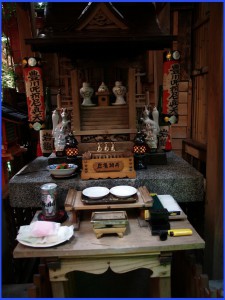

■岩亀稲荷

横浜市西区戸部町の岩亀横丁に「岩亀稲荷」というお稲荷様があります。

この「岩亀」という名前の由来は、開港当時の遊郭「岩亀楼」からとったものです。

当時この「岩亀楼」の遊女らが静養するする寮がこの横丁にあったことからこのあたりを 「岩亀」と呼び、寮内にあったお稲荷様を「岩亀稲荷」と呼びました。現在、岩亀楼の寮はありませんが、このお稲荷様だけは個人によって大切に維持されています。

毎年5月25日には盛大に例祭が行われるそうです。(未体験)

※注意

このお稲荷さんの入り口は大変狭く両脇は住宅ですので、中には静かに入りましょう。

『ふるあめりかに袖はぬらさじ』の逸話についての説明看板があります。何時もお供え物、線香が絶えません。

(その他)

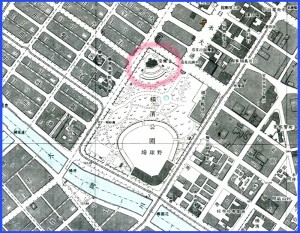

当時の岩亀楼灯籠が「横浜公園」の一角にありますが、この事件とは直接関係がありません。関心のある方は探して見てください。

No.326 11月21日(水)彷徨える中区役所

横浜は「横浜駅」を筆頭に「横浜市役所」「中区役所」皆引越の歴史を持っています。

1983年(昭和58年)11月21日(月)中区役所完成し3度目の引越を行いました。

(彷徨える中区役所)

中区役所も市役所(神奈川県庁も)と同じように

戦前戦後を通して“彷徨い”ます。

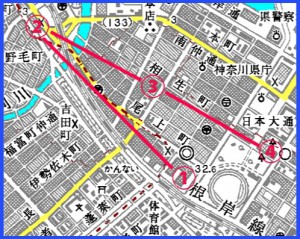

[港町]→[桜木町]→[住吉町]→[日本大通]

年表にしてみました。

1927年(昭和2年)10月に区制が施行され、港町1丁目に中区役所が誕生します。

1942年(昭和17年)港町1丁目より桜木町1丁目の興産館へ移転します。

1961年(昭和36年)住吉町4丁目の横浜銀行ビルを改装し移転します。

(現在の関内ホールの東側)

1964年(昭和39年)中区役所が移転した後、桜木町の旧中区役所は、日本初の公営「横浜市民ギャラリー」としてオープンします。(1974年(昭和49年)万代町に移転)

1983年(昭和58年)11月21日(月)日本大通35番地に中区役所が完成し移転し現在に至ります。

No9 1月9日(月) 野毛カストリ横町立退き騒動

彷徨える市庁舎

No.256 9月12日(火)どこも本庁舎引越は大問題

彷徨える横浜駅

No.289 10月15日(月)生き残った魅惑の迷宮

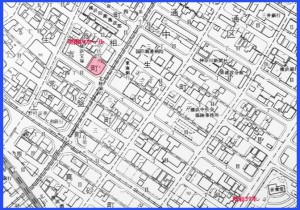

横浜公園の隣にある現在の中区役所は

日本を代表する建築家、前川國男建築設計事務所の設計です。1986年 (昭和61年) 81歳で亡くなる前川最晩年期作品の一つです。

屋上にある小さな庭園がおすすめです。

|

| 正面玄関 |

前川國男

戦後日本建築界をリードした建築家の一人です。ル・コルビュジエ、アントニン・レーモンドの元で学び日本におけるモダニズム建築の旗手として活躍します。巨匠「丹下健三」は彼の事務所出身です。

新潟県新潟市に内務省土木技師(勅任官)前川貫一の長男として生まれ、東京で育ちます。東京帝国大学で建築を学び、1935年(昭和10年)に 30才で独立します。

あの「前川リポート」で知られる第24代日本銀行総裁の前川春雄は、6歳年下の実弟です。

第二次世界大戦に突入している1942年(昭和17年)に自邸を自ら設計し建てます。戦時下の建築制限を受けながらも この資材?この調度?で建築できる“恵まれた”環境に生きたサラブレッドであったことは間違いありません。

(江戸東京たてもの園に移築されていますので是非一見を!)

http://www.tatemonoen.jp

横浜市内の前川作品

中区役所を除き、紅葉ヶ丘の一角に彼の作品は集中しています。

1954年(昭和29年)神奈川県立図書館・音楽堂(日本建築学会賞)

1962年(昭和38年)神奈川県立青少年センター

1965年(昭和41年)神奈川婦人会館

1983年(昭和58年)横浜市中区役所

No.324 11月19日(月)広田弘毅に和平を進言した男像

(余談)

11月21日は1878年(明治11年)に横浜区役所が本町1丁目1番地に開庁した日でもあります。その後、1887年(明治20年)8月に本町1丁目4番地へ移転しています。

初代市庁舎(1889年〜1911年)以前のことです。

No.256 9月12日(火)どこも本庁舎引越は大問題

【番外編】私の手の内その1

ここで紹介するサイトがベストマッチかどうか判りませんが、私の検索リサーチ用のサイト(その1)です。

(近代デジタルライブラリー)

明治以降に刊行された図書・雑誌のうち、インターネットで閲覧可能なデジタル化資料を公開

http://kindai.ndl.go.jp

(横浜市立図書館)

http://www.lib.city.yokohama.jp

(神奈川県立図書館)

http://www.klnet.pref.kanagawa.jp

(横浜市史資料室)

http://www.city.yokohama.lg.jp/somu/org/housei/sisi/

横浜市史資料室は、横浜市に関する、関東大震災の復興期から現代までの資料を所蔵・収集・公開している機関です。

(西武グループの歴史)

このサイトには企業・商業分野でかなりお世話になっています。

http://web1.nazca.co.jp/fuk200260/index.html

関連で

http://web2.nazca.co.jp/xu3867/

http://web2.nazca.co.jp/zz1564/

インターネットの電子図書館

(青空文庫)

古典を読む時重宝してます。

http://www.aozora.gr.jp

【小道具編】

(あの日は何曜日?)

明治以降この日は何曜日?かどうかを確認するために使っています。

http://www5a.biglobe.ne.jp/~accent/kazeno/calendar/

(過去の気象データ検索)

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php

(国土情報ウェブマッピングシステム)

横浜エリアの昔の航空写真はほとんどこれです。

http://w3land.mlit.go.jp/WebGIS/

(住所別のロケ地インデックス)

http://loca.ash.jp/indexaddr.htm

(和暦・西暦対応表)

幕末・明治初期の時代和暦・西暦ギャップを埋めるサイトです。

関連の日本の皇族系図も役立っています。

http://freett.com/blackcat_kat/index.html

【よくぞ!尊敬と感謝】

国鉄(こくてつ)があった時代

http://freett.com/blackcat_kat/index.html

(関東地方 路線別駅名検索)

http://www.bit-st.jp/line/kanto/