ホーム » 2012 (ページ 9)

年別アーカイブ: 2012

No.300 10月26日(金) 優勝、日本一

300話到着しました。

今日は1998年(平成10年)の話題です。

横浜奇跡の98年秋のクライマックスは、

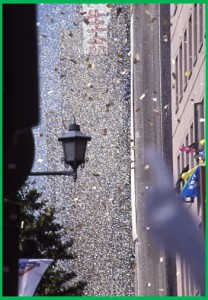

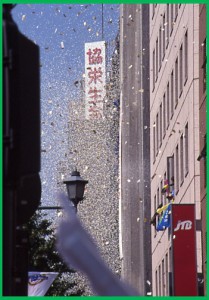

なんといってもベイスターズ日本シリーズに勝った「日本一」でしょう!!!

横浜ベイスターズ3勝2敗で迎えた第6戦、試合時間2時間59分。2対1の息をのむ緊張を乗り越え日本一が決定しました。

この日から、横浜は数ヶ月優勝に酔いしれていました。

私のマイナー「優勝コレクション」から

優勝セールチラシを どーーーんと。

優勝経済効果ありますからね。

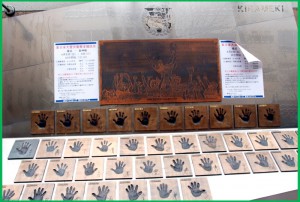

ベイスターズ通りもできちゃいました。

|

| ベイスターズ通りにある優勝メンバーの手形記念プレート |

|

| 修学旅行生に人気! |

横浜ベイスターズ 歓喜の10月26日1998

http://www.youtube.com/watch?v=H7kTWiD-4ls

横浜ベイスターズ 優勝記念パレード

http://www.youtube.com/watch?v=UP0GOIpoupU&feature=relmfu

以上です。

No.299 10月25日(木)10月25日10月25日

冒頭にまず「港の見える丘公園」開園についてコメントしておきます。

私は「No.129 5月8日 ヒット曲の公園」で

「港の見える丘公園」開園について紹介しました。

「港の見える丘公園は1962年(昭和37年)の今日5月8日開園しました。」

と幾つかのデータを元に紹介しましたが?

友人から新聞に

今年10月25日が「港の見える丘公園」開園50周年だとして

特集を組んでいると新聞データが届きました。

該当ブログは

■No.129 5月8日 ヒット曲の公園

です。

参考にした資料も幾つか紹介しておきます。

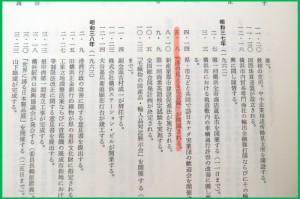

■当時の市政ニュース(5月10日付け)

http://www.city.yokohama.lg.jp/seisaku/kichitaisaku/shiryo/taiikukan.wvx

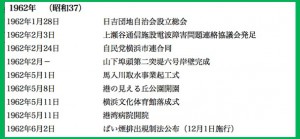

その他の資料(5月8日に注目!)

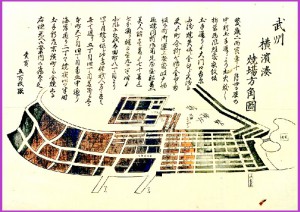

|

| 横浜市総務局HP 市史索引から |

|

| 商工会議所百年史 |

以上です。

では、何故10月25日になったのでしょうか?伝聞は確認していますが、裏がとれていないのでここでは 5月根拠のみ提示しておきます。この場所がかつて英国と仏国の重要な場所であったことはいうまでもありません。

今日は10月25日

ミニネタ、オムニバスです。

【シーン1】横浜生まれは今も健在

1938年(昭和13年)10月25日に創流以来横浜に拠点を構えている日本舞踊の七扇流3代目七扇花助(長尾しん)が69歳で亡くなります。

七扇流は江戸時代後期、日舞界屈指の「西川流」西川扇藏四世の門弟 西川国助が横浜で母であり狂言師だった“市山さと”と共に創流します。

母さとが流祖七扇小橘(ななおうぎ こきつ)と名乗り、国助が初代家元七扇小橘を名乗ります。

二代目七扇小橘は藤間流に学び、一代の名声を築きます。

三代目は門弟の七扇花助(ななおうぎ はなすけ)が継ぎ、当代は花助の甥にあたる七々扇花端王(ななおうぎ かずお)が四代目として一門を支え横浜を拠点に東京は勿論全国の舞台に立っています。

1965年(昭和40年)に七扇を「七々扇(ななおうぎ)流」と改め現在にいたりますが、この七扇の名は、狂言師だった“市山さと”の贔屓筋だった勝海舟が「7つの海につながる」横浜を紹介し、流派の名もその7を頂戴し命名したものだと伝わっています。

http://www.nanaougi.com/profile.html

七々扇花瑞王

〒232-0027 横浜市南区新川町4丁目25

tel&fax:045-251-5955

(もう少し調べたいところなので本日はこれまで)

【シーン2】経済復興のシンボル

1930年(昭和5年)10月25日(土)

横浜商工会議所は市と家内工業振興会共同で「横浜製品普及展覧会」を開催しました(11月3日まで)。

場所は横浜商工奨励館(現在の横浜情報文化センター)

横浜商工奨励館は、震災によって被災した横浜経済界にとって復興の精神的なメモリアルだったといいます。

1929年(昭和4年)の4月に新築落成しました。

横浜商業会議所(現・横浜商工会議所)の「商品陳列所」として元アメリカ領事館の敷地に建てられました。設計は横浜市建築課で震災復興期に市建築課が手がけた作品群のひとつです。

ここには隣接して「旧横浜市外電話局」がありました。この二つの歴史的建造物を取り込む形で2000年に横浜情報文化センターが完成しました。

(横浜情報文化センター)

http://www.idec.or.jp/shisetsu/jouhou/

(アルテリーベ歴史写真館)

http://www.alteliebe.co.jp/ipn/concept/building.html

No.298 10月24日(水)法廷は横浜へ

1886年(明治19年)10月24日(日)に

紀州沖で起ったノルマントン号座礁沈没事故が、日英間の大事件に発展しました。

四年後同じく

紀州沖で座礁したトルコ軍艦(エルトゥールル号)救出劇は(事件にはならず)

両国友好の美談となります。

この二つの事故の違いには治外法権の大きな壁がありました。

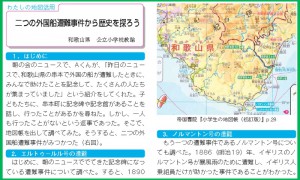

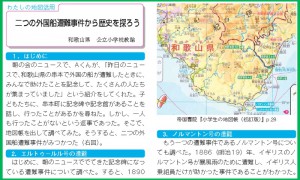

|

| 二つの外国船事件の学校教材 |

横浜の外国人居留地は“治外法権”でした。

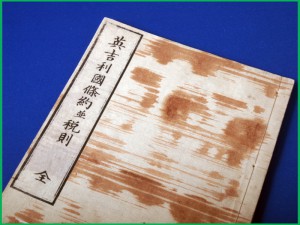

しかも、江戸幕府が1859年(安政4年)に結んだ安政五カ国条約(アメリカ、ロシア、オランダ、イギリス、フランスとの通商条約)は、関税自主権が無く、領事裁判権を認めたほか、片務的最恵国待遇条款を承認する典型的な「不平等条約」でした。

明治政府になっても列強各国はこの不平等条約を改定することを拒み続けます。

このような状況の中で、このノルマントン号事件が起ります。

(ノルマントン号事件)

1886年(明治19年)10月24日午後8時ころ、

横浜港から日本人乗客25名と雑貨をのせて神戸港に向かったマダムソン・ベル汽船会社所有のノルマントン号(Normanton)240トン(英国船籍)が、

航行途中暴風雨によって紀州沖(和歌山県串本町潮岬沖)で難破、座礁沈没します。

この時、ノルマントン号船長ジョン・ウイリアム・ドレーク以下英独の乗組員達は全員救命ボートで脱出し、漂流していたところを沿岸漁村の人びとに救助されて手厚く保護されます。

事故は美談に終わるはずでしたが、日本人の乗客25名の生存がありませんでした。

座礁事故が事件になったのは、外国人乗組員が日本人の救命活動を一切しなかったのではないかという疑惑が起ったからです。

明治政府、時の第1次伊藤内閣の外務大臣井上馨は事実究明の命令を発します。

沈没船を探しますが明確な証拠は出ませんでした。

しかし乗務員が無事で乗客の日本人が全員死亡というのは明らかにオカシイということで、政府は神戸領事館に海難審判を請求します。

船長ドレークは「船員は日本人に早くボートに乗り移るようすすめたが、日本人は英語がわからず、そのすすめに応じずに船内に籠もって出ようとしなかったのでしかたなく日本人を置いてボートに移った」と主張、これを認めて船長以下全員に無罪判決を下します。

この判決を知って日本世論が沸騰します。

緊急時に言葉がわからないからといって逃げない人間がいる訳が無い!!

新聞や演劇で一般に伝わり世論が盛り上がります。

義援金は集まる、無名作家により「ノルマントン号沈没の歌」という歌が作られ市民に大流行し「不平等条約撤廃」「国権回復」の圧力となっていきます。

(領事裁判権)

外務大臣井上馨は鹿鳴館を作るなど欧化政策を進めていましたが、これをキッカケに井上外交「媚態外交!」「弱腰外交!」「外交の刷新」「条約改正(不平等条約撤廃)」と政治状況も緊迫します。

そこで井上外相は、本国に帰国しようとしていたノルマントン号乗員を政府は出船停止処置とし、兵庫県知事名で横浜領事裁判所に殺人罪で告訴させます。

横浜を出港したノルマントン号乗員は、横浜に戻り「領事裁判」を受けることになります。

領事裁判権とは

「在留外国人が起こした事件を本国の領事が本国法に則り裁判する権利」のことです。

現在に置換えれば沖縄の米兵婦女暴行事件の裁判権がアメリカ政府にあるという状態のことをさします。

冒頭でも触れましたが、

そもそも日本国が

1858年に締結した各国の「修好通商条約」に

領事裁判権の定めを認めてしまったところに起因します。

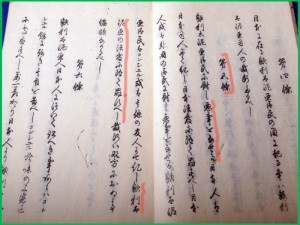

|

| 五カ国条約は微妙に各国異なります。 |

横浜の領事裁判所判事は、

二代目ニコラス・ハンネン(任期1881年〜1891年)が担当します。

彼はこの後1891年から1897年まで上海総領事を務めます。

裁判官とはいえ、領事館のスタッフですから、

判決が母国有利に働くことが多かったようです。

判決は禁固3ヶ月の有罪、しかし死者への賠償金請求は却下されます。

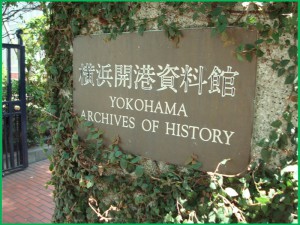

開港以来、日本国内の英国人に関わる重要訴訟は中国上海の租界にある英国高等領事裁判所で行っていました。

1879年(明治12年)に

横浜領事裁判所(The British Court for Japan)が設立されようやく日本国内で裁判が行われるようになります。

事件当時国(横浜)で裁判が行われただけでも、大きな進歩だったといえます。

領事裁判権は1894年(明治27年)睦奥宗光による治外法権の撤廃実現まで続き、完全な不平等条約撤廃は小村寿太郎による1911年(明治44年)の関税自主権の完全回復達成までかかる半世紀にも及ぶものでした。

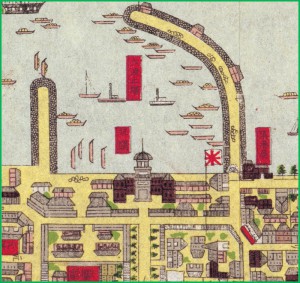

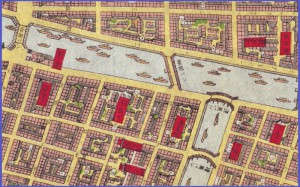

因みに横浜領事裁判所のあった場所は?

|

| 旭日旗のように見える国旗が英国領事館の場所です |

現在の横浜市開港資料館の場所です。

このノルマントン号事件、調べて驚きました。全国の多くの小中学校で歴史教材のテーマとして使われている事件なんですね。

紛争は避けなければなりませんが、

国家主権をいかに外交で守るか!

政治家の重要な仕事ですね!

「番外編」10月17日こら!ちゃんと仕事せい!

No.159 6月7日(木)強い日土友好の原点

No.297 10月23日(火)スポーツしてますか?

新暦1869年10月23日(旧暦明治2年9月19日)は電信の日ですが、

電柱を立てる工事と電線を張る工事が開始された日を記念して

1950年(昭和25年)に日本電信電話公社が制定しました。

ちなみに、電信が開通したのは1870年(明治3年)の1月26日です。

電信は既に1月26日に紹介していますので、

今日は全く別なテーマ

横浜市スポセン第一号を通して生涯スポーツについて紹介します。

(その前に電信通信について)

1月26日 横浜東京間電信通信開通

「番外編」10月17日こら!ちゃんと仕事せい!

(スポセン)

スポセンとは、スポーツセンターの略で私が勝手に名付けています。

1980年(昭和55年)10月23日(木)横浜市内で初めてスポーツセンターが港南区に開設されました。

スポーツセンターは市営の運動施設で、現在横浜市内各区に1施設全体で18設置されています。(下記に各区リストあり)

スポーツセンター設置は港南区に始まり

2006年(平成18年)に都筑区にオープンするまで26年かかって全区に完成します。

(生涯スポーツの歴史)

戦後日本は経済成長の伸びに対し社会教育環境整備は大幅に遅れました。

高度成長に伴い都市化が進み地域にスポーツや学習を行える環境不足が社会問題となります。

日本初のオリンピック開催も決定しましたが、

市民スポーツの環境整備は遅れていました。

1961年(昭和36年)に超党派で「スポーツ振興法」が制定され、

“画一的”なものと、一部“地域特性”を生かしたスポーツ振興事業が全国で始まります。

地域特性を反映していない“箱もの”と批判される施設も多く誕生します。

2011年(平成23年)に「スポーツ振興法」が大幅改定され「スポーツ基本法」が成立します。

http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/kihonhou/index.htm

※「スポーツ立国の実現を目指し、国家戦略として、スポーツに関する施策を総合的かつ計画的に推進する」

「スポーツに関する施策を総合的に策定し、及び実施する」ことを国の責務として位置付ける。

この「スポーツ基本法」が制定されるまで「スポーツ振興法」をベースに市民スポーツの振興が行われてきました。この間、地域の体育行政及び施設は場所貸しから脱皮できず、私たちのスポーツ意識・環境は大きく変化していきます。

(行政主導型スポーツの流れ)

1960年代は都市部を中心に啓発的な性格を持つ「社会体育」が推進され、1970年代は急速な経済成長の中で希薄化する地域住民の交流を重視する「コミュニティスポーツ」へ。

この頃から都市部に民間の「スポーツクラブ(フィットネスクラブ)」が登場します。

1980年代は市民が誰でも参加できる「みんなのスポーツ」へと変化し、1990年代の「生涯スポーツ」として民間のスポーツビジネスが開花します。

横浜市では1984年に財団法人横浜市スポーツ振興事業団(体育協会と統合)が設立され、横浜市体育協会(86年に財団法人化→公益社団へ)、教育委員会体育課(スポーツ課)、市民局スポーツ振興課がスポーツ行政の担い手として行政主導型の地域スポーツを推進してきました。

地域スポーツを通した交流センターとしての港南スポーツセンターの登場は1980年代の「みんなのスポーツ」環境整備の先駆けとして成功した事例ですが、その後市民意識の変化、スポーツ環境の変化の中で次代への新しい役割が求められています。

(運動公園)

No.173 6月21日(木)横浜の代表的な運動公園

(体育館)

No.132 5月11日 熱く燃えて半世紀

(市民スポーツ)

No.147 5月26日 明るく豊かな国民生活の形成に寄与

戦後、地域で簡単なスポーツを行える施設は体育館、公民館(横浜市には公民館と呼称される施設がありません。代わるものが地区センターです)等で屋内スポーツが整備されました。野外に関しては公園整備と連動しテニスコート、野球場、サッカー場等が整備されますが

“場所貸し”レベルの域をでませんでした。欧米では一般的な地域スポーツの核となり、指導者が常駐する施設の必要性から「スポーツセンター」が誕生しますが、その後の道程は紆余曲折あり全区に設置されるまで四半世紀かかり公平な市民サービス実現とはなっていないのが現状です。

※数の是非は別にして大阪市は約60の公共スポーツ施設があります。

(横浜市スポーツセンター一覧)

◎鶴見スポーツセンター

http://www.yspc.or.jp/tsurumi_sc_ysa/

◎神奈川スポーツセンター

http://www.yspc.or.jp/kanagawa_sc_ysa/

◎西スポーツセンター

http://www.yspc.or.jp/nishi_sc_ysa/

※唯一のプールがあります。

◎中スポーツセンター

http://www.yspc.or.jp/naka_sc_ysa/

◎南スポーツセンター

http://www.yspc.or.jp/minami_sc_ysa/

◎港南スポーツセンター

http://www.yspc.or.jp/konan_sc_ysa/

◎保土ケ谷スポーツセンター

http://www.yspc.or.jp/hodogaya_sc_ysa/

※スポーツスタジオ・ホッケーコート

◎旭スポーツセンター

http://www.yspc.or.jp/asahi_sc_ysa/

◎磯子スポーツセンター

http://www.yspc.or.jp/isogo_sc_ysa/

※ウェイトリフティング室

◎金沢スポーツセンター

http://www.yspc.or.jp/kanazawa_sc_ysa/

◎港北スポーツセンター

http://www.yspc.or.jp/kohoku_sc_ysa/

◎緑スポーツセンター

http://www.midori-sc.com/index.html

◎青葉スポーツセンター

http://www.konamisportsandlife.co.jp/trust/aoba/

◎都筑スポーツセンター

http://www.yspc.or.jp/tsuzuki_sc_ysa/

◎戸塚スポーツセンター

http://www.yspc.or.jp/totsuka_sc_ysa/

※弓道場

◎栄スポーツセンター

http://www.yspc.or.jp/sakae_sc_ysa/

◎泉スポーツセンター

http://www.izumi-sc.com/index.html

※弓道場

◎瀬谷スポーツセンター

http://www.yspc.or.jp/seya_sc_ysa/

現在は地域におけるスポーツ活動の基盤となる総合型地域スポーツクラブの育成をめざす「広域スポーツセンター」構想が始まっていますが、???。

【余談】

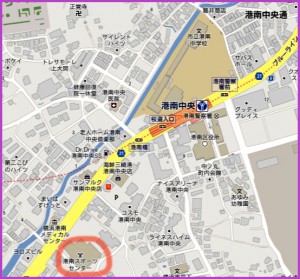

スポーツセンター第一号がある港南区は、駅前区役所ナンバーワンです。地下鉄改札を出て1分のところにある区役所は「港南区」しかありません。因みに改札から1分以内の市役所も「横浜市」が一番ではないでしょうか?走れば10秒!かかりません。

|

| 駅の右側が区庁舎です |

(港南区関係ブログ)

No.192 7月10日 (火) もう一つの大岡川

No.187 7月5日(木) 目で見る運河

No.107 4月16日 (月) かみ(お)おか ひとだんらく

No.196 7月14日 (土) きもかわいい

No.296 10月22日(月)電力需要抑制は国家的課題

「オリンピックを横浜で!」

2013年(平成25年)に「オリンピックはTOKIO」に決まりました。

これは2008年(平成20年)のお話です。

オリンピック候補地に日本国内で大阪市が先行して立候補を表明していましたが、そこに殴り込みをかけるかたちで横浜市が1996年(平成8年)10月22日(火)の今日、国内二つ目の候補地を発表しました。

(経緯)

まず簡単にオリンピック候補地選定の経緯を紹介します。

1992年(平成4年)大阪市、招致への取り組み開始。

1995年(平成7年)12月大阪市、開催意思表明書の提出

1996年(平成8年)

6月大阪市、開催希望意思表明の提出

10月横浜市、開催希望意思表明書の提出

1997年(平成9年)

4月30日 立候補都市開催概要計画書提出

「検討委員会」計画書の精査、資料検討、ヒアリング、現地調査

8月13日選定委員会(立候補都市大阪市に決定)

2000年(平成22年)IOCへ立候補届提出、審査、調査

10都市が立候補。1次選考で5都市に。

●中国の北京

●カナダのトロント

●フランスのパリ

●トルコのイスタンブール

●日本の大阪市

2001年7月13日第112次IOC総会において中国の北京が開催地に決定

大阪市は開催地決定投票でわずか6票しか獲得できず最下位に終わります。

(横浜のプランは?)

横浜市が提出した「立候補企画書」を紹介しましょう。

一部大阪市と比較します。

①大会コンセプト

「全ての人々に、

フレンドリーで、

うるおいのある、

ヒューマンなオリンピック」

「全ての人々が共生する都市文化の創造」

※大阪市は

「地球市民のオリンピック」

「史上初の海上オリンピック」

②大会期間 開始時期は立候補地が提案し審査の対象となります。

2008年10月10日(金)開会式

2008年10月11日(土)〜26日(日)競技期間

※大阪市

7月25日(金)開会式

7月26日(土)〜8月10日(日)競技期間

■横浜市は大阪市に対して「日本の夏は湿度も高く、日没後も気温がそれほど下がらないため、競技者に与える負担が大きい。気温・湿度・晴天率などの気象条件を総合的に判断すると、10月が最もスポーツに適した気候である。また、オリンピック期間中は交通の混乱を避けるため、人の移動を最小限にする必要があるが、夏期は人の移動が多く、お盆の数日を除いて都市部の交通もさほど減少しない。冷房使用などによる真夏の電力需要抑制は国家的課題であり、環境問題からも真夏の開催は避けるべきである。」と違いを主張します。

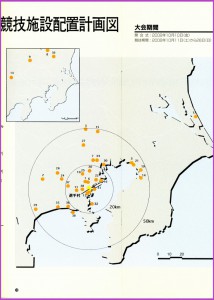

③競技会場

首都圏8都県38の競技施設で28競技285種目を実施。

首都圏ネットワーク開催、都市づくりとの一体化、既存施設の活用、利用者本位の施設整備を基本にします。

※大阪市は「選手本位のオリンピックを目指して、1都市開催を原則に競技設置の配置計画を立てました。選手一人ひとりが万全のコンディションで競技に臨めるよう、75%の競技会場を大阪市内に配置し、距離的にも選手村から20km以内、車で30分ほどの圏内とします。また、練習会場は大阪市内およびその周辺のスポーツ施設を利用し、そのほとんどを選手村から約30分〜40分圏域以内に配慮しますので、選手はゆとりある練習プログラムを組むことができます。」

|

| 缶バッチ |

■結果は横浜17票対29票で大阪市となりましたが、横浜市の立候補は当時“唐突”な感じは否めませんでした。

|

| ピンバッチ |

立候補都市開催概要計画書提出期限まで“半年”というぎりぎりの立候補には無理があったように思えます。当時、広告代理店のつばぜり合い、横浜国際総合競技場の正当化等々「横浜市立候補」には様々な憶測が飛びました。

この頃、個人的に開催決定に近いところで仕事をしていた関係もあり、これまた違った“憶測”が流れていました。

大阪単独候補では“審査項目”の市民の開催意欲で厳しい、競争することで立候補地の意識と注目度が高まるということで、

横浜は「負けて元々」全体にオリンピックへの関心が高まることを狙うためにも立候補した という話しが出ていました。

一方、かなり生臭い話しでは、

「2002FIFAワールドカップ開催都市に内定していましたが、決勝を横浜にするためのパフォーマンスだった」とか

「大阪電通への嫌がらせ?」実際、横浜市が立候補した時、電通神奈川に「マジ?」と本社から厳しい問合せがあったとか。

|

| 20121021付で帳簿は見つかったそうです。 |

まあ、大きな大会ではいろいろ起りそうです。今回の東京立候補に関する経費問題も困ったものです。

(立候補用の裏金作りだとは思いますが、もう少し上手い方法はないのでしょうかね。正々堂々と調整費とかね。無理ですね)

No.295 10月21日(日)先達はあらまほしきことなり

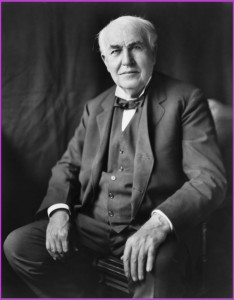

1929年(昭和4年)10月21日(月)の今日、

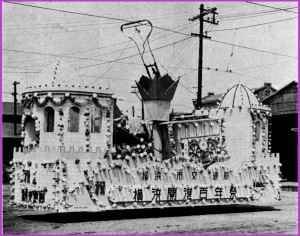

市内を「エジソン電燈発明50年祭記念」の花電車2両が運転されました。

|

| 戦後の開港百年祭に出された花電車 |

関東大震災復興事業により、

日本大通りの拡幅や山下公園の造成、

横浜三塔に数えられる神奈川県庁舎(キングの塔)や横浜税関庁舎(クイーンの塔)の 建設などが行われ、ほぼ回復した横浜市は1929年(昭和4年)に震災復興を祝う盛大な式典を行いました。

この復興記念の流れで様々なイベントが通年で実施されましたが、

「エジソン電燈発明50年祭記念」(横浜市電気局)の花電車もその一つでした。

※横浜市電気局は現在の横浜市交通局

(横浜 エジソン?)

横浜とエジソンの関係をややこじつける前に、

意外と知られていないエジソンのエピソードから始めます。

トーマス・アルバ・エジソン(1847年2月11日〜 1931年10月18日)によって

実用化に成功した「電球」の素材が

一時期、日本の竹だったという話しは有名です。

エジソンは10万ドルの費用を費やし20人の調査員を世界中に派遣し竹を収集します。

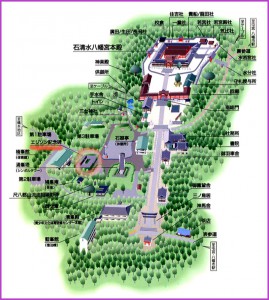

エジソンは日本政府に竹林を照会し、

京都岩清水八幡宮の竹に出会います。

それぞれのサンプルを実験した結果、

京都の岩清水八幡宮の竹林にあるマダケを

「電球」のフィラメントに選びます。岩清水のマダケは1200時間という驚異的な発光時間を達成します。

この発見によって日本の「マダケ」は長時間発光素材として世界にその名を知られ、

エジソンの名を不動のものにします。

岩清水八幡宮にはエジソン記念碑があり

毎年2月11日エジソン生誕祭が行われます。

http://www.iwashimizu.or.jp/story/edison.php?category=0

現在も若干誤認があるようですが、

エジソンは電球の発明者ではありません。

1879年2月イギリスのスワンが炭素繊条を使った白熱電球を発明しましたが寿命が短すぎ実用には向きませんでした。

世界の技術者達が「フィラメント」の素材開発に奔走します。

このフィラメント競争に勝利したのが、発明王トーマス・アルバ・エジソンです。

1879年(明治22年)10月21日エジソン32才のとき、

木綿糸に煤とタールを混ぜ合せたエジソンモデルを開発します。

40時間ほどしか寿命がありませんでしたが、エジソンにとって初の改良型を完成させた

10月21日がエジソン電燈発明記念日の起源となっています。

エジソンはすぐに特許を出願し、12月31日公開実験で40時間の点灯に成功し

1880年(明治13年)1月27日に特許(U.S. Pat. 223,898)を取得します。

その後、岩清水の「竹フィラメント」時代となり

まもなくタングステンの時代となり

20世紀に入り電球全盛期を迎えますが、

蛍光管を経て現在はLEDへの転換期を迎えています。

発明王エジソン

1868年:電気投票記録機

1869年:株式相場表示機4万ドル

(現在の日本円だと約2億円相当)で権利譲渡

1877年:電話機・蓄音機

1879年:電球

1880年:発電機

1888年:改良型蓄音機

1891年:のぞき眼鏡式映写機キネトスコープ

1897年:改良映写機ヴァイタスコープ

1910年:トースター

(日本総代理店)

エジソンの発明品はいち早く日本市場に登場します。

その代理店となったのが横浜の「フレーザー商会」です。

電球は勿論、蓄音機の宣伝販売に努めました。

このフレーザー商会の紹介で、

1886年(明治19年)単身でエジソンに弟子入りした日本人がいました。

岩垂 邦彦です。

※岩垂 邦彦

(安政4年8月15日(1857年10月2日)〜 昭和16年(1941年)12月20日)

岩垂は「エジソンを唸らせた男」といわれた程、エジソンの信頼を得ます。

エジソンの下で電気工業に関する技術を磨いた岩垂 邦彦は、

帰国後電力会社の設立に関わります。

自身は1894年(明治27年)岩垂電気商店を設立しゼネラル・エレクトリック(GE)の総代理店となり、その後ウェスタン・エレクトロニック社のパートナー会社を経て

1899年(明治32年)7月17日に日本電気株式会社(現NEC)を設立します。

もう一人、エジソン研究所に学び日本の電機業界をリードする

大企業を築いた人物が輩出します。

※藤岡市助

(安政4年3月14日(1857年4月8日)〜 大正7年(1918年)3月5日)

日本電気を築いた岩垂と同じ年に生まれた藤岡市助は、工部大学校を首席で卒業し助手に就任、芝浦製作所(現在の東芝の強電部門)創業者の田中久重に出会い将来二人が急接近するキッカケになります。

藤岡は米国に渡り、エジソンに触発され帰国後電気器具の製造をめざします。

1890年、三吉正一と共同で白熱舎(後の東京電気)を創設。

1905年にはゼネラルエレクトリック社との提携を図り1911年タングステン電球「マツダランプ」を製造発売に成功します。

http://www.geocities.co.jp/Technopolis-Mars/4699/tubes_lamps.html

その後、東京電気が芝浦製作所と統合し「東京芝浦電機、東芝」となり現在に至ります。

(最後に珍説)

これは私の推論ですが、明治から大正期に高級ホテルとして輝いたThe Grand Hotel Yokohamaの支配人ルイス・エッピンガー(Louis Eppinger)が「アドニス」を横浜流にアレンジしたカクテル「バンブー」の命名に、当時すでに日本産の竹を使ったフィラメントが有名になっていましたから、ニッポンバンブーの名を使ったか、意識したことは間違いないのではと<確信>しているところです。

No.294 10月20日(土)防災道路を造れ!

横浜の災害史に登場する最初の事件は

1866年11月26日(慶応2年10月20日)(月)の

今日起った関内の大火“豚屋火事”です。

近年では「慶応の大火」と表記することが多くなってきましたが

ここでは「豚屋火事」を使用しますのでご了承ください。

このエピソードを書き始める直前、

困った事態が発生したため

ネットや自宅の資料をひっくり返す大騒ぎになってしまいました。

(記述が異なる)

今日のテーマは簡単に終わるだろうと思っていましたが、

深夜に基礎資料の確認をするのは想定外でした。

本来書きたかった「日本大通」のエピソードは簡単にしています。

ブラントンについては12月に書きます。

本題へ

この関内大火“豚屋火事”は手元の資料では、

慶応二年十月二十日と表記されていたので、

そのまま気にせず資料を整理していました。

ところが

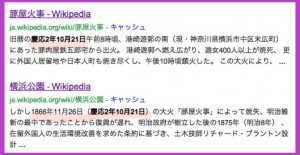

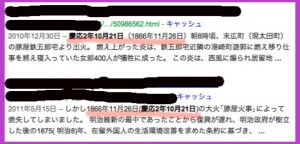

さあ本番でと確認のためネットでWikiで調べたところ、

http://ja.wikipedia.org/wiki/豚屋火事

「旧暦の慶応2年10月21日午前8時頃、

港崎遊郭の南(現・神奈川県横浜市中区末広町)にあった豚肉屋鉄五郎宅から出火。」

関連データの「横浜公園」にもWikiでは

http://ja.wikipedia.org/wiki/横浜公園

「横浜港が開港された時代、関内であったこの場所には当時港崎遊郭があった。しかし1866年11月26日(慶応2年10月21日)の大火「豚屋火事」によって焼失」

と「慶応2年10月21日」説が記述されていました。他のネット記事でもこの「慶応2年10月21日」説が多く出現しました。私が確認したブラントンの本の間違いか?

手当たり次第に年表や記述を調べたところ、横浜市の中区史含め

1866年11月26日(慶応2年10月20日)横浜慶応の大火「豚屋火事」が有力のようです。

というかWikiは明らかに誤記したのではないでしょうか。

当時の資料からも「慶応二丙寅年十月二十辰の中刻」とありますからまず20日で間違いないと考えます。

(大火の概要)

「慶応二丙寅年十月二十辰の中刻」ですから午前九時頃です。

末広町の豚肉業を営んでいた鉄五郎方より出火した火事が折からの強風で運上所・改所・官舎など日本人街の3分の2、英一番館など居留地の4分の1を焼失しします。

この火事で写真家ベアトのスタジオと資材が焼失するなど、横浜開港場に深刻な被害をもたらします。

(開港場再起の条件)

居留地の外国人は、この大火によって木造住宅から煉瓦住宅に変える動きが加速します。居留地の日本人街に対しては、「彼我ノ境界ナルヲ以テ塗家ニアラサレハ建築スルヲ許サス」として防火帯を要求してできた通りが現在の日本大通りです。ただ、日本大通がすぐできた訳ではありません。

居留地の外国人達は第3回目地所規則変更を求めます。

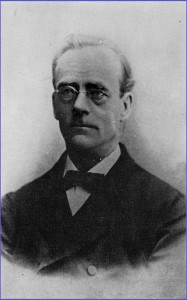

「横浜居留地改造及び競馬場・墓地等約書」という

(かなり大掛かりなインフラ整備)要求を幕府に提出します。

大火から一ヶ月後の11月23日に締結され、幕府はインフラ整備に入りますが、慶応二年といえばもうすでに「徳川幕府」は“問責決議”から不信任案議決までいってましたから完全に履行することが出来ず新政権に引き継がれます。

明治になってから再度「横浜居留地改造及び競馬場・墓地等約書」の履行を求める要求が出され、山手公園、横浜公園、根岸競馬場、外国人墓地含め居留地の整備が行われました。

この時に中央車道60フィート、歩道・植樹地帯左右各30フイートの近代的な道路を設計したのが英国人技術者ブラントン(Richard Henry Brunton)です。彼はそもそも灯台づくりのために「お雇い外国人」として日本にやってきましたが横浜の都市計画に関わり多くの功績を残します。美しい「日本大通り」は防災道路だったのです。

(この続きは 12月に)

No.362 12月27日(木)彼も我も公園に集う

No.293 10月19日(金)Citizen of No Country

日本の明治草創期の西欧文明との接点に

重要な役割を担った『OYATOI GAIKOKUJIN」フルベッキは

1881年(明治14年)10月19日(水)

横浜伊勢佐木近くの羽衣町下田座で多くのキリスト教関係者の一人として演説を行いました。

|

| 中央下部羽衣座は旧名「下田佐の松」と呼ばれていました |

(お雇い外国人)

幕末から明治にかけて欧米の先進技術や学問、制度を導入するために雇用された外国人を「お雇い外国人」と呼びました。

資料から2,690人の“お雇い外国人”の国籍が確認できます。

明治元年から明治22年までに

イギリス人1,127人、アメリカ人414人、フランス人333人、中国人250人、ドイツ人215人、オランダ人99人、その他252人が日本国内で雇用されました。

この中には、宣教師として来日し語学等の教師を経て「お雇い」となった外国人も多く含まれていました。

|

| フルベッキ |

フルベッキは米国オランダ改革派の宣教師として幕末に来日し、

布教活動が禁止されていたため英語教師をしながら

日本に布教活動の基盤づくりを行いました。

幕末に長崎で佐賀藩校英学塾「致遠館」校長の時、

そこに多くの明治維新の原動力となったメンバーが出入りします。

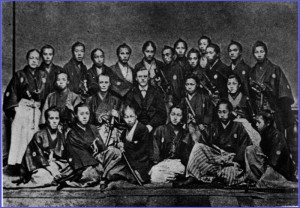

|

| 致遠館の生徒とフルベッキ |

特に、マリア・ルス号事件で活躍した副島 種臣(そえじま たねおみ)、総理大臣となった大隈重信は彼の下でアメリカ合衆国憲法を教科書に英語を学び、欧米事情を吸収します。

(謎多きフルベッキ?)

Guido Herman Fridolin Verbeck(ギドー・ヘルマン・フリードリン・ヴァベック)は

オランダのユトレヒトの裕福な商家に生まれます。日本では謎多きフルベッキ像が喧伝されていますが、実像は技術者でありキリスト教徒であった彼の見識に神秘性があったのが実像ではないでしょうか。

工学学校で設計・機械工学を学び22歳でアメリカに渡ります。

技術者として働く中、重病となり病床でキリスト教に目覚めます。

健康を回復した後、神学校に入学し外国宣教師を目指します。

1859年に米国オランダ改革派教会の宣教師として三組のメンバーの一人として日本を目指します。

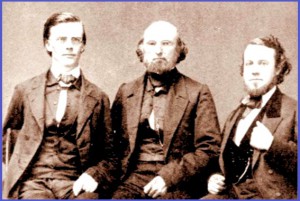

|

| 来日した三人の米国オランダ改革派教会の宣教師 |

発疹チフスで苦しんでいた福澤諭吉を治療し、

医療と医学教育に力を注いだ“横浜市大医学部の祖”シモンズ(Duane B. Simmons)夫妻、明治学院となったブラウン塾を開校した横浜バンドメンバーを育てたブラウン(Samuel Robbins Brown)夫妻らと共にケープタウン経由で上海経由で来日します。

長崎での教師を経て、明治に入り上京し、勝海舟、松平春嶽、小松帯刀らの留学相談に尽力します。

1869年(明治2年)に大きな転機が訪れます。

三条実美の命で大学南校(後の開成学校)教師となります。

政府関係者の顧問となり「ドイツ医学」採用、法律の整備等を提言し信頼を得ます。

(明治版フルブライト)

フルベッキは多くの日本人のアメリカ留学を斡旋します。岩倉具視の息子二人、高橋是清を始め大学南校の生徒をアメリカに送り出します。

一方、アメリカからグリフィス他外国人教師を斡旋するようになり、外国人として文部省の最高顧問となります。また政府の法律顧問として国際法の重要性「内政不干渉」の原則を説き日本政府の条約改正に大きな影響をあたえますが、フルベッキが最も伝えたかった自由、平等、民主の思想が必ずしも実現することはありませんでした。

|

| フルベッキ参考図書 |

(市井の外国人)

1877年(明治10年)に「お雇い」契約が終了し失業します。

高橋是清の尽力で帰国の資金を作り米国に戻りますが物価高に苦しみ1年後日本に再来日し(戻り)ます。

ここから68歳で亡くなるまでの20年間は宣教師として全国を旅し布教活動に専念し、晩年は明治学院神学部教授として教壇にも立ちます。

1898年(明治31年)に東京で亡くなった時には多くの教え子が集まり、慰霊碑が建てられ異例の政府の弔意を示し葬儀には近衛師団儀仗兵が派遣されました。

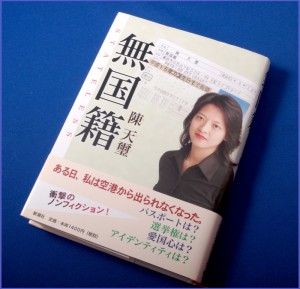

(無国籍)

意外なことに、Guido Herman Fridolin Verbeckは無国籍でした。

近代法の「国籍条項」の隙間が彼を無国籍にしました。

母国オランダでは「5年以上在住」しないと国籍を失うと規定されていたため、アメリカに移ったフルベッキは5年後オランダ国籍を失います。

一方、米国の国籍条項では「国内に三年間在住」した時点で帰化申請が可能となりますが国籍取得までに5年必要で、計8年米国内に暮らしていないといけない。

フルベッキは7年目に日本に来たため米国籍も取得できていません。

無国籍のまま「米国籍取得の意思あり」という本国の友人が当時の米国公使ハリスに依頼した書簡のみで来日(入国)します。

その後、

フルベッキはこの書簡を元に「パスポート」(アメリカ国籍)を申請しますが、アメリカ合衆国は却下します。

結局、アメリカ公使が日本政府に対し、米国籍は無いがフルベッキを日本国内で特別扱いして欲しいと「勧告」します。

日本政府は外務大臣榎本武揚の命でフルベッキに特別永住権(国内の自由旅行権)を認めます。

おそらくこれでフルベッキは日本に骨を埋めようと決意したのでしょう。

フルベッキの紹介で福井藩に勤めたグリフィスは

後に「フルベッキ伝」で「Citizen of No Country」(無国籍人)と記述しています。

■現在もある「無国籍」問題

無国籍とは「法的にいずれの国の国籍も持たないこと。」自らの意思ではなく、政治的理由から国籍を失った人々が国内外に多くいます。

この問題に取り組んでいるNPOが横浜にあります。

特定非営利活動法人 無国籍ネットワーク

横浜市戸塚区戸塚町121-7 オセアン戸塚町ビル3階

http://www.stateless-network.com

代表理事の陳 天璽(国立民族博物館准教授)さんは、

横浜中華街育ち、政治の狭間で無国籍になりました。

(余談)

フルベッキについては一部都市伝説のように希薄な偽情報が流れています。

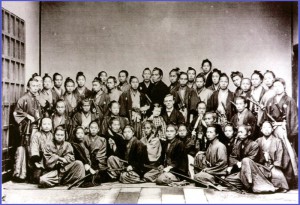

「フルベッキ写真」と言われている集合写真です。

1895年(明治28年)に雑誌『太陽』(博文館)で佐賀の学生達の集合写真として紹介されたものです。

|

| Verbeck_picture |

ところが戦後、この写真の都市伝説は坂本龍馬や西郷隆盛、高杉晋作をはじめ、明治維新の志士らが写っているとする論文が画家によって発表されたことに端を発します。

写真の撮影時期を1865年(慶応元年)と推定していますが、

時代考証としてまずこれはありえないことが専門家により証明されています。

(文献)

慶應義塾大学の准教授・高橋信一 レポート

東京大学大学院の倉持基『「フルベッキと塾生たち」写真の一考察』(『上野彦馬歴史写真集成』(馬場章編、渡辺出版、2006年7月 )

藤充功『「フルベッキ群像写真」と明治天皇“すり替え”説のトリック』ミリオン出版

最近読んだこの分野の文献としては中々気合いの入った内容でした。史実の確認過程には若干懐疑的ではありますが、「フルベッキ群像写真」の謎解きは十分に説得性があります。(図書館でチラ読み程度で十分ですが)

福沢諭吉の「福澤心訓」同様、偽りの伝播には組みしないようにしたい。

【番外編】偽作三昧

【番外編】横浜のボクシングジム

横浜で初めて行われたボクシングの試合。

異種格闘技としても横浜が最初でした。現在横浜市内にあるボクシングジムを集めてみました。

花形ボクシングジム

http://www.hanagata-gym.com

横浜光ボクシングジム

http://www.yokohama-hikari.jp

横浜さくらボクシングジム

http://yokohama-sakuragym.com

オーキッドカワイボクシングジム

http://www.orchid-kawai.com

E&J カシアス・ボクシングジム

http://www.cassius.jp

拳誠ボクシングジム

http://www.fij.co.jp/kensei/

大橋ボクシングジム

http://www.ohashi-gym.com

戸塚スパークボクシングジム

http://www.geocities.jp/sparkboxing/

ボクシングガーデン・ヨコハマ

http://www.boxing-garden.com

関連ブログ

No.292 10月18日(木)横浜初拳闘会

1974年(昭和49年)10月18日(金)の今日、

横浜に一人の世界チャンピオンが誕生した瞬間でした。

WBA世界フライ級王座に5回挑戦し、

王座を獲得した横浜出身で横浜のボクシングジム所属の花形進(はながたすすむ)です。

ボクシングは、

あのペリー提督が開港場で披露したことに始まる

横浜に由縁のあるスポーツです。

今日はこの辺から横浜を紹介していきましょう。

【R1】師弟世界チャンピオン

ボクサー花形進は62戦目にしてWBA世界フライ級王座に就いた遅咲きボクサーでした。

一度聞いたら忘れない「花形」の名は、

当時の人気漫画「巨人の星」に登場する花形満とも重なって華やかに取り上げられましたが、花形進は地味なスタイルでKO勝ちは41勝中わずか7つしかない耐え忍ぶタイプでした。

翌年4月の初防衛戦でフィリピンのエルビト・サラバリアに15ラウンド判定負けを喫してしまいます。

(判定が不公平と会場が騒然としました)

花形進、半年の世界チャンピオン時代でしたが、

引退後横浜にボクシングジムを開設し、

ジム所属の星野敬太郎が2000年12月6日WBA世界ミニマム級王者となり、

日本初の師弟世界チャンピオンが実現しました。

星野 敬太郎も横浜出身、入場曲はディープ・パープルの“smoke on the water”でした。

Smoke on the water

http://www.youtube.com/watch?v=2WX_4FNoto4

花形ボクシングジム 花形進

http://www.youtube.com/watch?v=V-311SRgKcI

WBC世界Mm級TM_アギーレvs星野敬太郎

http://www.youtube.com/watch?v=h0bP8EqiH34&feature=relmfu

花形進さんはこんなことにも参加しています。

袴田事件

世界王者10人が集い、袴田巌支援チャリティTシャツお披露目イベント開催!2007年9月

http://www.youtube.com/watch?v=YHqBSG4zMWg

【R2】トンカツボクサー

WBA世界ミニマム級王者となった星野敬太郎は

現在岐阜県各務原市に「コパン星野敬太郎ジム」を開設しています。

http://homepage3.nifty.com/minimini-champion/jymtop.html

横浜出身の星野敬太郎は、

小学校時代からボクシングトレーニングを師匠花形進の所属していた名門「横浜協栄ジム(現・オーキッド・カワイ・ボクシングジム)」で受けていました。

そして花形のジムで世界を目指した現役ボクサー時代、

横浜市内のとんかつ店「美とん・さくらい」上大岡店の料理長を務めていたことは広くテレビ等でも報道され有名です。

http://www.biton-sakurai.com

この「美とん・さくらい」の社長堀内強美(ほりうち つよみ)もかつて世界チャンピオンを目指した宮崎出身のボクサーでした。

現在はリングをショップに換え、

横浜市内でトンカツ店や食材を提供する会社を経営されています。

「美豚濱ジャーキー」は「さくらい」の超人気商品です。

堀内強美社長は第14期平成21年度選定の横浜マイスターにも認定され“後継者”育成にも力を注いでいます。

|

| ビールを頼むとジャーキーが出てきます |

|

| さくっと油が少ない釜焼きがおすすめ |

【R3】ボクシングは横浜から

1896年(明治28年)米国帰りの元柔道家 齋藤虎之助と友人のジェームス北條の2人が横浜市石川町に日本初のボクシングジム「メリケン練習所」を開設したという記録があるそうです。2007年の横浜検定に出されたとのこと。ちょっとマニアックすぎません?!

ボクシングの試合は何時行われた?のか

1902年(明治35年)に横浜山手公会堂(パブリックホール)でボクシングの試合が行われました。

「目下横浜市山下町グランドホテル滞在中なる拳闘家スラヴィン氏と同市喜楽座に演芸中なる怪力家ルシフアー氏との拳闘仕合は既報の如く愈々本日午後五時三十分より同市山手町パブリックホールに於て開会せらるゝ筈にて、当夜は本邦駐在英国公使マクドナル氏も見物する由」(時事新報)

異種格闘技としてボクシングが登場したのは、ペリーが1854年2月(嘉永7年1月)水兵のアメリカ人ボクサー1名とレスラー?2名と相撲の大関・小柳常吉による3対1の格闘技試合の様子が記述されています。なんで3対1だったのか?それほど小柳常吉が強そうだったのか?不思議です。

(結果は力士・小柳常吉が勝利したそうです)

有名になったボクサーと日本人の格闘試合は

1909年(明治42年)横浜羽衣座で行われた英国人ボクシングチャンピオンのスミスと柔道家昆野 睦武の国際試合です。

No18 1月18日(水) 三度あることは四度ある

この試合は、その後東京新富町新富座で第二回戦が行われました。結果は三十二対三十二の同得点でドローでしたが、採点基準が曖昧なため入場者の不満が残ったと新聞には書かれています。

【場外】

横浜のボクシングジムを一覧にしました。

現在女性にボクシングが人気種目だそうです。

番外編 横浜のボクシングジム

(リングサイド)

No.258 9月14日(金)横濱で詩闘開催 。