ホーム » 2016 (ページ 3)

年別アーカイブ: 2016

第851話 2009年(平成21年)7月17日相鉄平沼橋駅爆破予告

今日は少し“キワモノ”でこじつけました。

2009年(平成21年)7月17日に横浜地裁である事件の判決がありました。

事件は鉄道に対する<爆弾予告>で威力業務妨害に問われたもので

(判決)

事件番号:平成21年(わ)第737号等

罪 名:威力業務妨害

判 決:懲役1年6ヶ月・執行猶予4年

担 当:横浜地裁第3民事部 甲良裁判官(単独)

概 要:被告は今年の3月に相鉄平沼橋駅などに爆破を予告する紙を置いた。判決理由の中で甲良裁判官は、「自己中心的・短絡的犯行で酌むべき事情は無い」としながらも、「本件は紙を置いた程度に止まっており、実際の電車運行には支障が無かった」として情状酌量を認めた。

事件そのものの情報は上記だけなのでこれ以上のコメントはできませんが、

爆破予告の対象駅を<相鉄線 平沼橋>とした理由が気になりました。

「平沼橋駅」実に地味な駅です。

ということで、本日のテーマは「相鉄線平沼橋駅」です。無理無理ネタです。

(相鉄線平沼橋駅)

「平沼橋駅」は横浜駅から900mしかない相鉄線で最も駅間距離の短い駅です。しかも、駅前に殆ど店らしい店の無い静かな駅です。駅前に“何もない駅”といえば京浜急行「神奈川駅」かここ「平沼駅」が横浜市内の静かな駅代表格ではないでしょうか。

共にメガステーション「横浜駅」に近いというのも共通点です。

「平沼駅」は1931年(昭和6年)10月25日に開業しました。

相鉄線はとにかく<苦労して>延伸してきた鉄道路線で、開業は1926年(大正元年)に二俣川と厚木間開業からスタートしました。当初は保土ケ谷駅に乗り入れる予定で延伸してきますが、最終的に横浜駅まで延伸し現在に至っています。

横浜駅 1933年(昭和8年)12月27日

平沼駅 1931年(昭和6年)10月25日

西横浜駅 1929年(昭和4年)2月14日

天王町駅 1930年(昭和5年)9月10日

北程ヶ谷駅1927年(昭和2年)5月31日(現:星川駅)

※和田町駅1952年(昭和27年)8月15日

上星川駅 1926年(大正15年)12月1日

西谷駅 1926年(大正15年)12月1日

鶴ヶ峰駅 1930年(昭和5年)10月25日

以上各駅の開業時期を見ても明らかなように、横浜駅から上星川駅までは天王町駅・和田町駅を除き、小刻みに(おおよそ二年毎に)横浜方面に延伸しながら開業しています。

「平沼駅」から900mしかない「横浜駅」への乗り入れにも二年という時がかかりました。

(平沼橋周辺)

前段で紹介したように駅前には殆ど店がありません。

この20年変らない人気のお店といえばお弁当の「寿軒」で値段も安く頑張っています。

駅近くの名所といえば「横浜 水天宮平沼神社」です。

駅近くの名所といえば「横浜 水天宮平沼神社」です。

江戸後期にこのエリアの埋立て事業を始めた(5代目)平沼九兵衛が埋め立てた新田の氏神様として祀ったのが始まりです。碇の<紋>が近代の水天宮らしいちょっとモダンさも感じさせます。

ここの氏子総代は代々平沼家が務めています。スポーツ市長の平沼亮三も務めました。

少し歩きますが、バラを中心に四季の花が美しい「横浜イングリッシュガーデン」に電車で行く方はこの「平沼駅」から徒歩10分です。

http://www.y-eg.jp/index.php

(過去の7月17日ブログ)

No.199 7月17日(火)山手独立。

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=408

1899年(明治32年)7月17日(月)の今日。

治外法権が解消された通商航海条約が発効しました。

これによって、(一週間後の24日)より横浜居留地で内地雑居(ないちざっきょ)が始まり「山手町」が誕生します。

第850話 7月16日 能見台からブラ散歩

京浜急行「能見台(のうけんだい)駅」からスタートするぶらり歩き、好きなコースの一つです。

市内の駅としては立ち寄ることの多い駅です。

過去四・五回のぶらり歩きをまとめてみました。

駅の改札を出て駅前から反対側に回りこむように高架橋を越え、少し混みいった住宅街を抜けると緑の多い別世界に入り込んだような<坂道>にでます。

県立循環器呼吸器病センター入口

県立循環器呼吸器病センターがあり、この坂道を少し登り切ると大きく視界が開けます。

県立循環器呼吸器病センターがあり、この坂道を少し登り切ると大きく視界が開けます。

駅前から坂道を上り視界が開ける場所、他にも多くありますが

この坂を下っていく気分が私は好きです。地図を看ないと判りませんが、越えた丘の下を<横浜横須賀道路支線>が走っていて、並木出口となっています。

坂を下りて行く途中左手に不自然な公園、ゴルフコースと間違えそうな「長浜・花夢スポーツ広場」があり、

この公園が高速道路の保全施設だということに気がつくには少し時間が必要でした。

元の道にもどり暫く行くと、右手に今日紹介したい「横浜検疫所」と少し下った先にかつて細菌検査所のあった「長浜ホール」があります。

「細菌検査所」は、野口英世が一時期勤務した施設で日本の検疫制度を最初に支えた検疫施設です。

「細菌検査所」は、野口英世が一時期勤務した施設で日本の検疫制度を最初に支えた検疫施設です。

1979年(昭和54年)7月16日の今日、

横浜検疫所で「検疫制度100年記念式典」が開催されました。

開港後、海外との交易で<コレラ>も輸入してしまった日本にとって伝染病対策が急務でした。

No.2178月4日(土)わがひのもとの虎列刺との戦い

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=390

No.89 3月29日ペスト第一号もYOKOHAMA

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=528

1879年(明治12年)

虎列刺病伝染予防規則が公布され三浦郡長浦(横須賀市長浦)に「長浦消毒所」が設置されます。

これがわが国最初の<検疫所>です。

その後、日清戦争で横須賀軍港が拡張され

1895年(明治28年)長浜に移転し「長濱検疫所」が設置され現在に至っています。

野口英世がこの「長濱検疫所」に採用され勤務したのが

1899年(明治32年)のことです。

この時「長浜検疫所」の細菌検査室だった施設が現在保全され横浜市の市民施設となり、隣接して「長浜ホール」が誕生しました。

一方、この細菌検査室一帯に近い国の「横浜検疫所」は現在も重要な検疫作業を行っています。

(海岸線観察)

この「長浜ホール」一帯から富岡の先までかつて海岸線であった境目を散策することができます。横浜市内では貴重な地域資産といっても過言ではないと私は感じます。

長浜から富岡にかけてかつての海岸線が昭和40年代まで残されていました。

横浜市内で唯一残されていた海岸線が一気に住宅地となっていきます。開発の際、かつての<海岸線>を意識した開発が行われた?のかどうか判りませんが、

エッジを散策しながら<旧海岸線>を散策することができます。

何度か歩いていますが、古い地図を片手に歩くとワクワクしてきます。

(能見台西側)

1982年(昭和57年)に「能見台駅」は「谷津坂駅」から改称されます。

お年寄りの方には「谷津坂駅」の名を懐かしく感じる方も多いようです。この「能見台駅」の名は、駅西側エリアの大規模な宅地開発に伴い変更されました。

「能見台」の名は、近くにかつて17世紀に「能見堂」という風光明媚な地蔵院があったことに因んでいます。

江戸時代にここから金沢八景巡りがスタートするポイントにあたり、多くの江戸庶民が訪れた場所でした。

海に面した丘陵のエッジに位置する「能見堂」あたりは鎌倉時代から「金沢古道」があり、程ケ谷から金沢に抜ける要所でもありました。 鎌倉時代から江戸、そして近代化に伴い、このエリアは人里離れていたこともあり軍事産業の中心地となります。

鎌倉時代から江戸、そして近代化に伴い、このエリアは人里離れていたこともあり軍事産業の中心地となります。

戦後、多くの工場が撤退又は産業転換し戦後の高度成長を支えます。そして昭和30年台後半から、まとまった住宅地として開発が進み現在に至ります。

鎌倉時代から現在まで、この「能見台」周辺だけでも濃密な歴史が刻まれています。

(米軍「小柴貯油施設」は?)

「長浜ホール」に隣接する広大な緑地があります。米軍が接収し「小柴貯油施設」として利用していた敷地です。ここは返還されたはずですが いまだ原野!?のままになっています。整備するには<不都合>でもあるのではないか?と疑ってしまいますがどうなっているのでしょうかね。

この「小柴貯油施設」一帯の丘も<水際線>を知る重要なポイントなのでなんとか活かして欲しいですね。

この「小柴貯油施設」一帯の丘も<水際線>を知る重要なポイントなのでなんとか活かして欲しいですね。

第849話 横浜・新橋、横浜が先?

日本鉄道事始め、この辺に詳しい方には当たり前のことですが

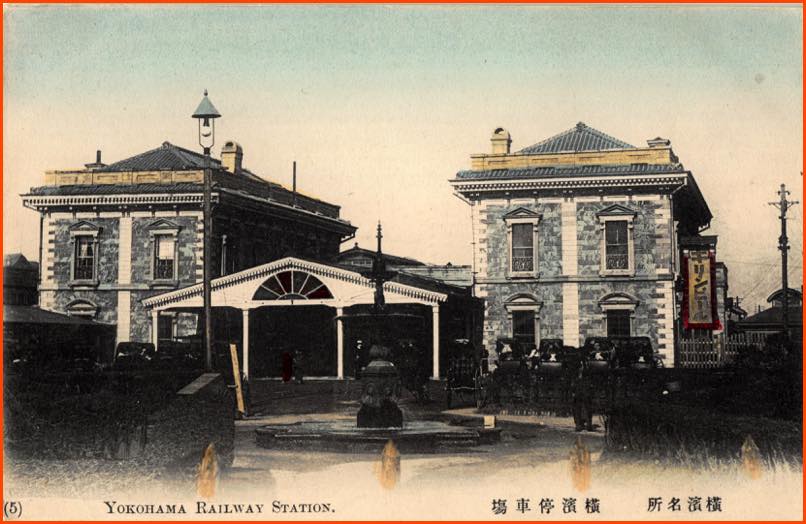

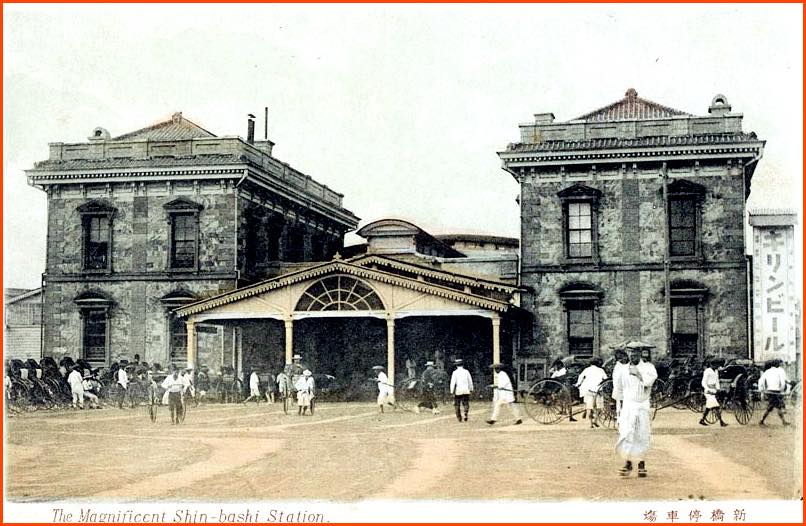

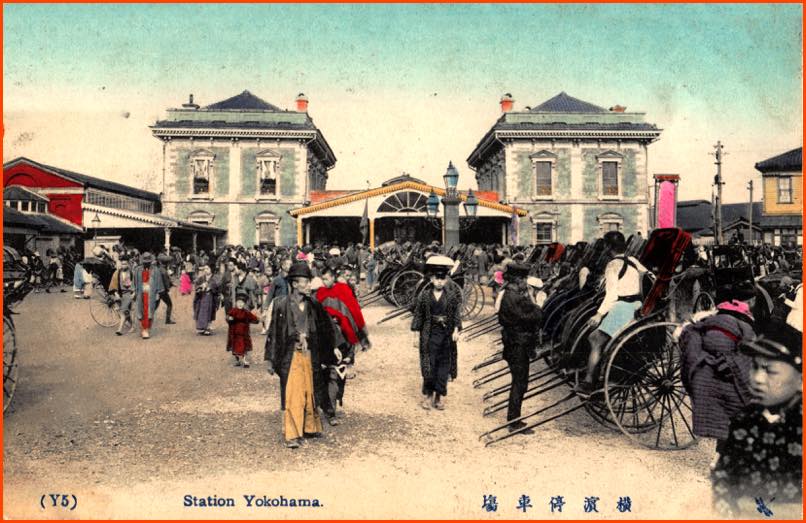

日本最初の駅「横浜」「新橋」は全く同じファサード(顔)を持っていました。

設計は共にアメリカ人建築家リチャード・ブリジェンス、設計者が同じなんだから同じでもおかしく無いけれども、普通<格>をつけてしまうのが近代日本の定番。ところが「横浜」「新橋」は本当にうりふたつ。

横浜駅には<噴水><ガス灯>が写っています。

鉄道の歴史をざくっと

1872年6月12日(明治5年(旧暦)5月7日)

「横浜」「品川」間の鉄道路線が開通し、横浜駅(初代)が開業。

品川駅は「木造平屋2棟、現在の位置よりやや横浜方、海に面したのどかな駅」だったそうです。

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Shinagawa_Station_in_early_Meiji_era.jpg

1872年10月14日(明治5年9月12日)

四ヶ月後に「横浜駅」と「新橋駅」が開業。初日は式典と明治天皇御座乗特別列車の運行のみで営業は翌日からなので営業は1872年10月15日ってことです。

この間を<仮営業>と呼んでいますが、個人的には前述の1872年6月12日からしっかり<営業>しているのでこの日を鉄道の発祥の日にして欲しいところです。

さらに!さらに ここがポイント!

手元の資料だけですが

リチャード・ブリジェンス設計の「横浜駅舎」「新橋駅舎」

1872年6月12日開業が「横浜駅舎」

1872年10月14日開業が「新橋駅舎」

ってことは リチャード・ブリジェンス設計の横浜駅は新橋(汐留)より古い、最初ってことですね。

まあ どうでもいいことですが この辺はっきりしておきたいところです。

第848話 1935年(昭和10年)7月15日瑞穂駅開業

1935年(昭和10年)7月15日

「新外国貿易地帯貨物専門取扱駅(瑞穂駅)が新設開業する。(商工会議所百年)」

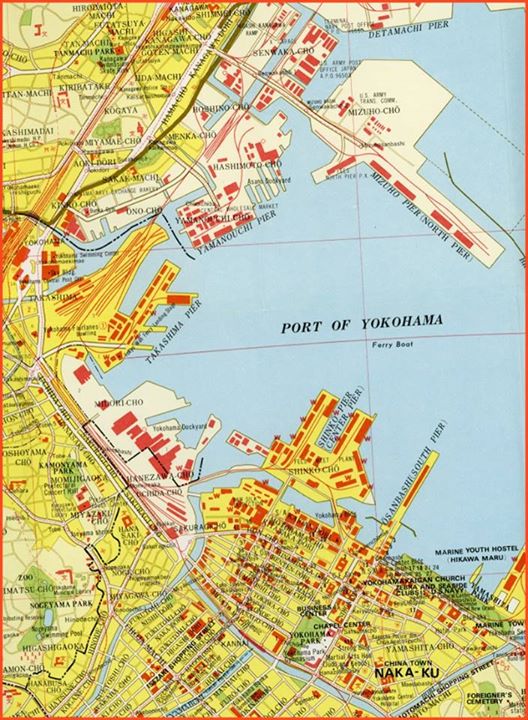

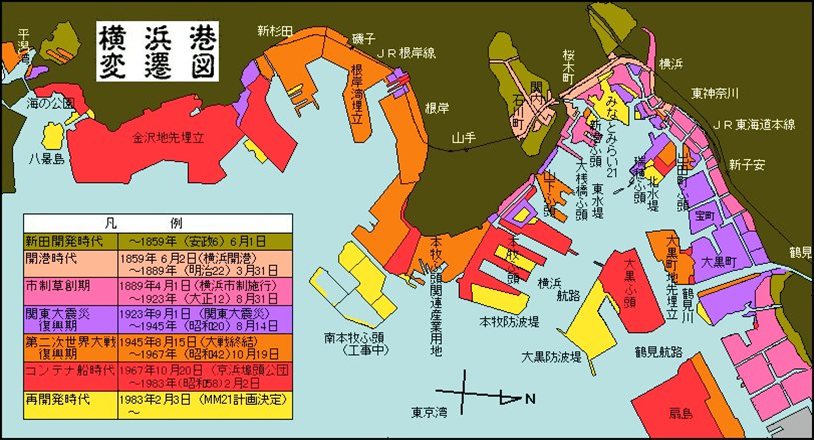

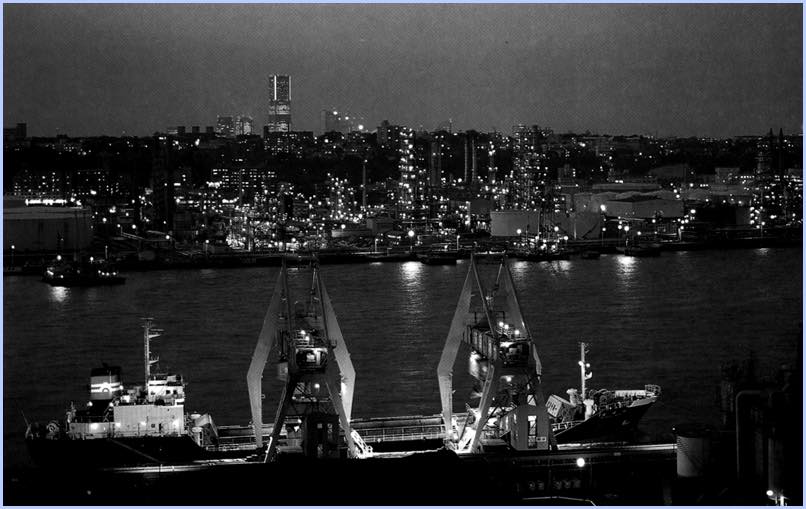

横浜港は発展とともに次々と<桟橋・埠頭>が増設されてきました。

初期貿易港横浜は1894年<開港場>の中央に鉄桟橋が整備され最初の国際港となります。

その後 国内外の交易や人の往来が急増する中、

桟橋の拡張に加え新たな<埠頭>が次々と建設されていきます。

「大桟橋」1894年

「新港ふ頭」 1917年

「山内ふ頭」 1932年

「高島ふ頭」 1930年1号さん橋完成

「瑞穂ふ頭」 1945年

「山下ふ頭」 1963年

「出田町ふ頭」1963年

No.447 いずたとばななの物語

「本牧ふ頭」 1970年

「大黒ふ頭」 1990年2期埋立完成

「南本牧ふ頭」1990年着工

これらの<ふ頭>造成には鉄道網が欠かせませんでした。横浜港最初の本格的な桟橋となった税関桟橋とも呼ばれた大桟橋にも当初、直結の線路が設置されました。その後の「新港ふ頭」「山内ふ頭」「高島ふ頭」なども鉄道線の敷設と一緒に開発が進みます。

上記の通り、貨物支線の瑞穂線は貨物線「入江駅」から分岐し瑞穂ふ頭に入る路線です。

この「瑞穂駅」はふ頭が完成する前、工事中の1935年(昭和10年)に開設されます。

この「瑞穂駅」はふ頭が完成する前、工事中の1935年(昭和10年)に開設されます。

(幻のふ頭)

この中で幻(まぼろし)といっては少しオーバーですが、

1925年(大正14年)に着工し、終戦の年の1945年(昭和20年)にようやく完成した「瑞穂ふ頭」は完成したにもかかわらず未だ日本船が着岸することがない幻のふ頭です。

この瑞穂駅のある「瑞穂ふ頭」は、

1945年(昭和20年)9月にいち早く米軍によってが接収され、日本側の利用が一切禁止されます。

1947年(昭和22年)8月15日

瑞穂支線に限り、日本側の使用が許可されますが、実質は米軍用の貨物を国鉄が取り扱うようになっただけでした。

1958年(昭和33年)には瑞穂支線が米軍専用線となり線路は残りましたが駅は廃止されます。

(ノースピア)

この「瑞穂ふ頭」は、米軍が接収して以来 通称「ノース・ピア」と呼ばれてきました。

1980年代まで国内で発行されていた英文マップには大さん橋がSouth Pierと表記されていました。

瑞穂埠頭が 北埠頭(North Pier)

大桟橋が 南埠頭(South Pier)

新港埠頭が 中央埠頭(Center pier)

(返還)

この一帯、返還の動きがありますが、完全には返還されていません。

2000年(平成12年)3月31日に「神奈川ミルクプラント」が返還され、陸側と埠頭を結ぶ瑞穂橋及び埠頭外周の港湾道路は2009年3月31日に返還されました。

ここには横浜港内でも存在感のある風力発電所「ハマウィング」が設置されています。

※2009年3月31日以前は瑞穂橋から写真撮影も禁止でしたが、現在は橋までなら撮影していても中止されません。奥にある米軍施設の入口にカメラを向けると<警備員>にお決まりのように制止されます。

(過去の7月15日ブログ)

No.197 7月15日(日)老舗ホテルを支えた横浜

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=410

1878年(明治11年)7月15日(月)の今日、

箱根宮ノ下に日本初のリゾートホテル「富士屋ホテル」が開業しました。

富士屋ホテルは創業時、深く横浜と関わっていました。

※ここで 箱根富士屋ホテルと横浜の関係を紹介しています。

第847話 1945年(昭和20年)7月13日「海芝浦駅」空爆

1945年(昭和20年)7月13日、

戦争も末期となったこの日

連日実施されていた米軍による空襲が鶴見エリアにも行われました。

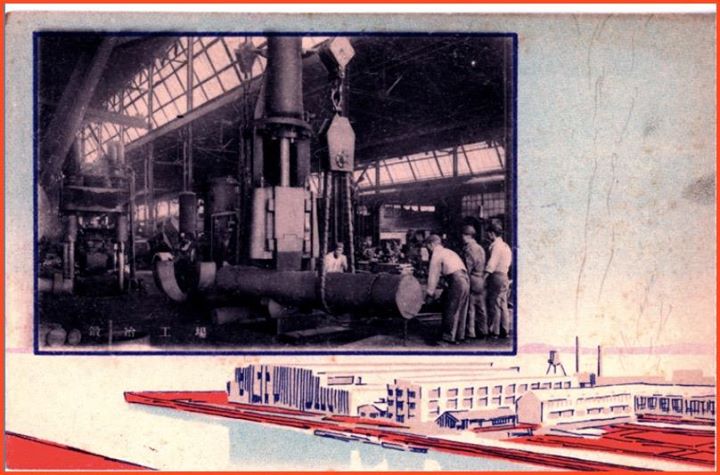

京浜運河に沿った工場群が目標となり東芝鶴見工場も被曝します。

「土砂降りの雨の中を午前零時ごろから二時ごろまで、川崎市を主目標とした

B29五十機が、高度二千メートル以下の低空で侵入、鶴見区内でも百発以上の爆弾を投下、岸谷では五十余名の死傷者を出し、安善の日本石油が全焼、東京ガスのタンクにも直撃弾、末広町の旭硝子、日本鋼管が損害を受け、鶴見発電所も被害があった。生麦・潮田・旭町の爆弾の穴は直径二十メートルもあり、人々を恐怖に陥れた。(鶴見区史)」

この時、東芝鶴見工場の一角には捕虜収容所の東京第14分所(旧第11派遣所)がありました。空襲によって宿舎が直撃を受け捕虜が28人死亡、16人負傷、負傷者の2人は後日死亡します。

「国内の捕虜収容所の組織はたびたび改編され、大戦期間中に開設された本所・分所・派遣所・分遣所などは約130ケ所に及ぶ。その一方、途中で閉鎖されるものもあり、終戦時においては7ヶ所の本所の傘下に、分所81ケ所、分遣所3ケ所があり、合計32,418人の捕虜が収容されていた。そして、終戦までに約3,500人が死亡している。(笹本妙子)」

(その後)

東芝工場内の収容所が空襲によって破壊された後、ここに収容されていた捕虜たちは鶴見区末広町1ー12ー4にあった第3派遣所に数日滞在し、その後<総持寺>前の施設に移され終戦を迎えます。

GHQはここでの30人の捕虜の死亡に対し、

軍当局が収容所を工場地帯に残すことを許した結果と判断します。ただ、ここに捕虜収容所があったことを米軍も認識しており、低空投下でも誤爆の可能性も高かった悲劇といえるでしょう。ここに労働力を確保するために捕虜収容所を設けた<日本>と無差別に近い爆撃を行った<米国>共に、戦争末期のヒステリックな措置であったことは間違いありません。 ◆横浜市内の捕虜収容所

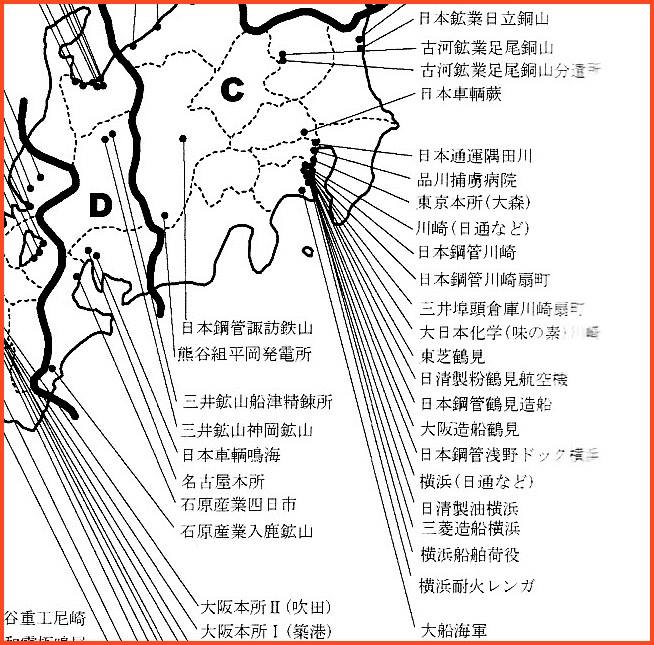

◆横浜市内の捕虜収容所

東芝鶴見

日清製粉鶴見航空機

日本鋼管鶴見造船

大阪造船鶴見

日本鋼管鶴見造船

日本鋼管浅野ドック横浜

日清製油横浜

三菱造船横浜

横浜船舶荷役

横浜対価レンガ

(大船海軍)他

上記のように、工場の集中していた鶴見エリアは捕虜収容所も集中していました。隣接する川崎を合わせると15か所にも及ぶ捕虜施設が設置されました。

(出口のない改札)

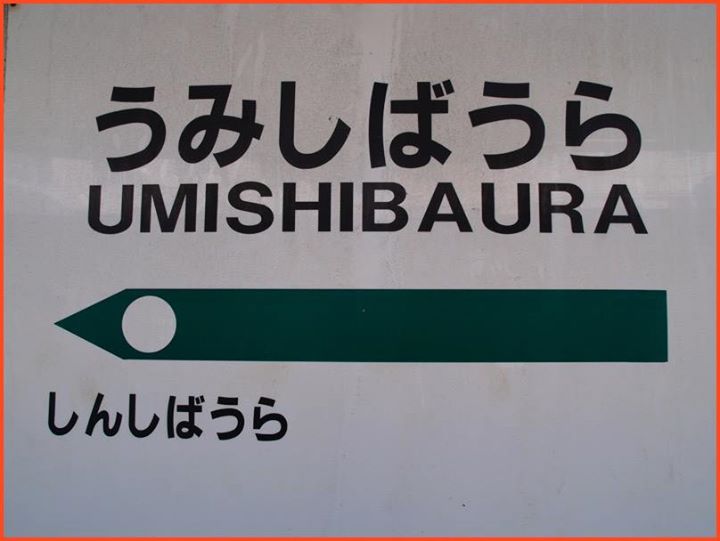

横浜市内にある鉄道の<駅>の中で、マニアに人気の不思議な駅があります。

ここに紹介した東芝鶴見工場のある鶴見線海芝浦駅(うみしばうらえき)です。

1940年(昭和15年)11月1日に開設した「海芝浦駅」は一般乗客が改札を出ることができません。駅構内の敷地を含め、隣接する東芝京浜事業所の敷地内にあり改札は東芝関係者しか利用できないからです。

ただ

ここには、「海芝浦駅」に隣接して一般開放された「海芝公園」が設置されています。公園管理運営は東芝京浜事業所が行っています。開園時間は9時〜20時30分で、一度駅を(改札とは別)出て、園内に入るようになっています。

(過去の7月13日ブログ)

No.195 7月13日(金)BRAVE HEARTS

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=412

海上保安官の「仙崎大輔」を主人公にした超人気漫画「海猿」の映画第4作が 2012年7月13日(金)の今日、ロードショー公開されました。

第846話 1914年(大正3年)7月12日「新避暑地十二勝磯子海岸」

1914年(大正3年)7月12日

横浜貿易新報社選(神奈川県内の)「新避暑地十二勝」が発表されました。

この内容に関しては以前、下記のブログで紹介しました。

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=7816

今日7月12日、違うテーマを予定していましたが

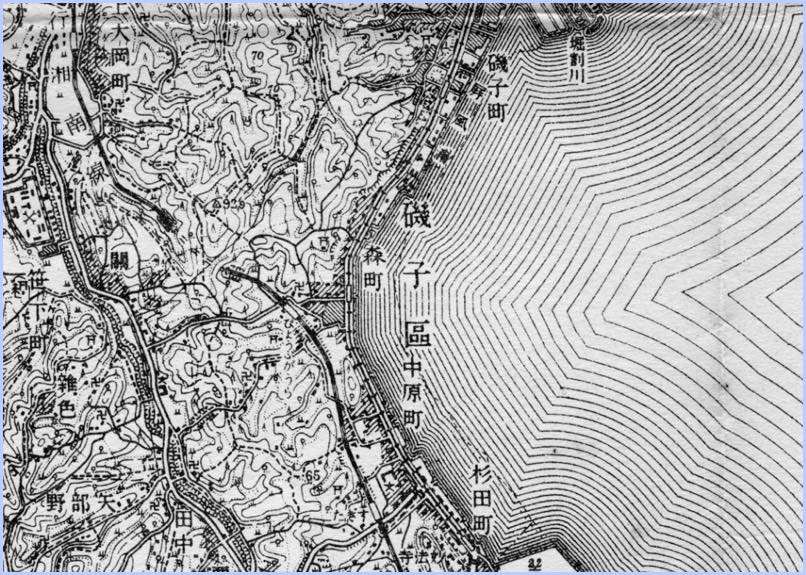

第12位 末席に選ばれた「磯子海岸」に関しては紹介してなかったので簡単ですが紹介しておきます。

磯子エリア(磯子海岸)は、堀割川が完成するまでは不便な陸路の他は本牧沖経由の海運しかありませんでした。明治期から大正期には、河川水路の他 市電(全身の横浜電気鉄道)が開通することで横浜(開港場)とのつながりが深くなっていきます。

横浜市域の海岸線が工業化に伴い埋立事業が行われる中、磯子海岸(根岸湾)と、隣接する富岡海岸は戦後まで大型埋め立て事業が行われませんでした。 堀割川河口にパラオ行きの飛行場が開設されたり杉田・富岡エリアに軍関係の工場が進出しましたが、大幅に海岸線が埋立られることはありませんでした。

堀割川河口にパラオ行きの飛行場が開設されたり杉田・富岡エリアに軍関係の工場が進出しましたが、大幅に海岸線が埋立られることはありませんでした。

戦前から風光明媚なこのエリアは、湘南電気鉄道や市電の開通で<海水浴場>」として人気スポットとなっていきます。

戦後、高度成長に伴い、磯子海岸が工場用地として注目されます。

下記に磯子海岸関係の歴史を簡単に列記してみました。

1928年8月4日(昭和3年)

磯子町・滝頭町地先埋立第一次工事完成

1929年1月17日(昭和4年)

森・磯子町地先埋立完成

1929年7月1日(昭和4年)

市営磯子水泳場(海水浴場)を公開

1930年4月1日(昭和5年)

湘南電気鉄道(現京浜急行電鉄)、黄金町〜浦賀、金沢八景〜逗子間開通、森駅(現屏風浦駅)開業

1930年7月1日(昭和5年)

湘南電鉄杉田駅開業

1931年12月26日(昭和6年)

湘南電鉄と京浜電鉄が日ノ出町駅で結ばれ、横浜〜浦賀間の直通運転を開始

1933年4月1日(昭和8年)

京浜電鉄の軌道拡張により品川〜浦賀間の直通運転を開始

1941年2月1日(昭和16年)

軍が杉田町地先5万坪を埋立。また、中根岸町を埋立、飛行場を開場する

1941年11月22日(昭和16年)

大日本航空会社磯子支社新館が鳳町に落成

1950年12月14日(昭和25年)

重油禍で屏風ケ浦、富岡、金沢の海苔全滅

1955年4月1日(昭和30年)

市電、八幡橋〜間門間開通

1956年8月3日(昭和31年)

杉田貝塚の発掘開始

1956年10月9日(昭和31年)

屏風ヶ浦漁協及び同海岸埋立反対期成同盟、「磯子海岸埋立反対決議」を市に手渡す

1956年10月17日(昭和31年)

国鉄根岸線建設並びに磯子・杉田地先埋立に地元漁協が反対、国鉄に陳情

1956年11月29日(昭和31年)

根岸湾埋立反対漁民総決起大会開催される

1956年12月25日(昭和31年)

市会、根岸湾埋立を決定

1957年4月3日(昭和32年)

国鉄根岸線建設事業を国鉄建設審議会が決定

1958年10月14日(昭和33年)

根岸の米軍飛行場が接収解除

1958年12月11日(昭和33年)

根岸湾埋立補償覚書調印

1959年1月25日(昭和34年)

根岸湾埋立で漁業補償協定に調印し根岸湾埋立問題協議会を解散

1959年2月21日(昭和34年)

根岸中学校で根岸湾埋立事業の起工式を挙行

1959年5月23日(昭和34年)

根岸線建設工事に着工

1960年2月15日(昭和35年)

鳳町の接収解除

1960年6月30日(昭和35年)

中根岸町の接収全面解除

1961年1月28日(昭和36年)

磯子団地(汐見台団地)の起工式を挙行

1962年10月10日(昭和37年)

市会、磯子団地の新町名を「汐見台」と決定

1963年2月1日(昭和38年)

磯子町、森町の地先埋立地に新磯子町、新森町を新設

1963年5月25日(昭和38年)

汐見台団地入居開始

昭和38年6月(昭和38年)

屏風ヶ浦漁協が根岸湾埋立記念碑を白旗に建立

1963年12月24日(昭和38年)

根岸湾第1期埋立事業竣工

1964年3月24日(昭和39年)

杉田町、中原町地先埋立地に新杉田町、新中原町を新設

1964年5月19日(昭和39年)

磯子駅前広場で根岸線第1期工区(桜木町〜磯子間)の開通式を挙行

1964年11月18日(昭和39年)

区住民運動連絡会議が東京電力の火力発電所建設に反対の決議

1964年11月27日(昭和39年)

屏風ヶ浦漁協の解散式挙行

1964年12月15日(昭和39年)

根岸湾第2期埋立事業竣工

昭和40年2月(昭和40年)

根岸湾漁協が根岸湾埋立記念碑を根岸駅前に建立

1966年7月19日(昭和41年)

南部下水処理場が竣工(昭17.4.1から「南部水再生センター」に名称変更)

1966年8月9日(昭和41年)

根岸線第2期工事(磯子〜大船間)の許可

1967年6月23日(昭和42年)

科学技術庁が根岸湾埋立予定地に原子力船母港建設の方針を横浜市に申し入れ

1967年7月31日(昭和42年)

市電、葦名橋〜杉田間廃止

1967年9月5日(昭和42年)

政府は原子力船母港の建設で横浜市を断念し、むつ市に決定

1968年8月31日(昭和43年)

市電、八幡橋〜間門間廃止

1970年3月17日(昭和45年)

根岸線磯子〜洋光台間が営業を開始

1970年8月28日(昭和45年)

大岡川分水路建設工事起工式挙行

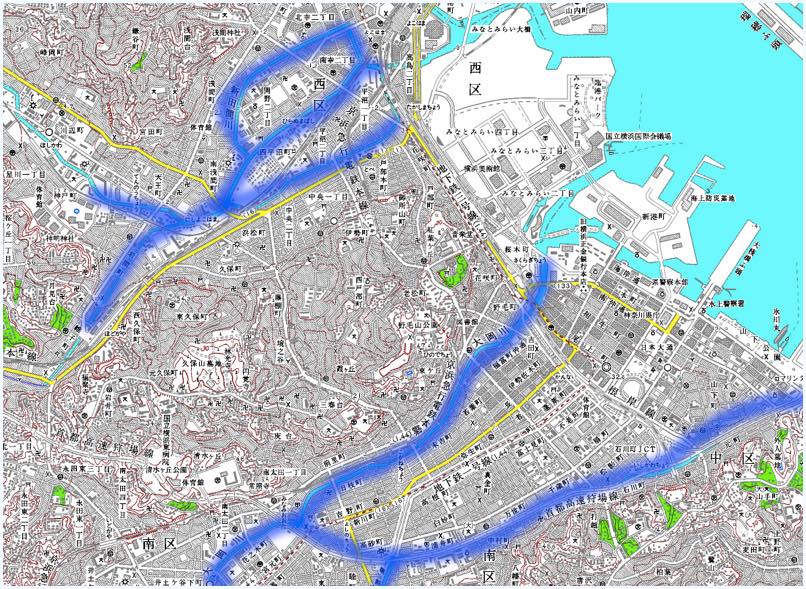

第845話 横浜駅「京急西口通路」完成

私は都度、目標を決めて達成する“横浜コンプリート”を楽しんでいます。

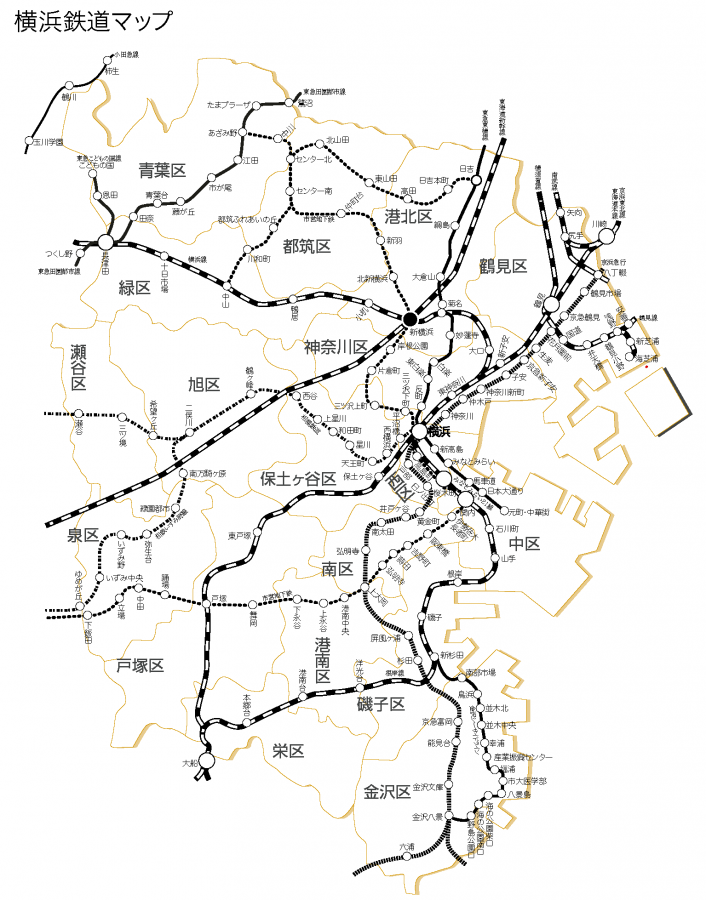

その達成メニューの一つが<市内の鉄道全駅に降り立つ>ことです。 横浜市内には135の駅があり、21の路線、8つの会社(市営含む)があります。市内全駅踏破は最初から意図したわけではありません。90年代の後半に仕事で市内18の区役所を訪問する機会があり、鉄道機関を使ったことがキッカケです。

横浜市内には135の駅があり、21の路線、8つの会社(市営含む)があります。市内全駅踏破は最初から意図したわけではありません。90年代の後半に仕事で市内18の区役所を訪問する機会があり、鉄道機関を使ったことがキッカケです。

<無人駅>から9路線が乗り入れる<大ターミナル>までそれぞれの駅に不思議な味わいがあります。

135の駅に降り立った後は、それぞれの駅の<歴史>というと大げさですが、生い立ちに関心が出てきました。

駅を語りだすと「横浜駅」だけでも話題が尽きません。

いずれ市内全駅の紹介をしたいので、今日の横浜駅はゴクゴク手短なブログとします。

1987年(昭和62年)7月10日の今日

横浜駅「京急西口通路」(地下)が完成という記事を発見。

「京急西口通路」って 何処かご存知ですか?

京浜急行のホームと<西口・相鉄線方面>を結ぶ連絡地下通路です。

恐らく乗換に利用する人以外この地下通路は知られていない“迷路”ではないでしょうか。

“迷路”とはいささか失礼な表現かもしれません。

かつて横浜駅は、東西を繋ぐ自由通路が限られていて大変不便でした。(現在もわかりにくい)

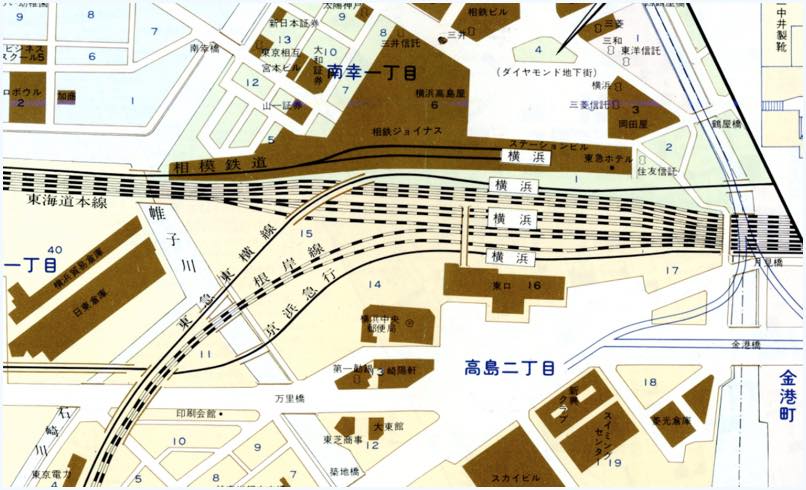

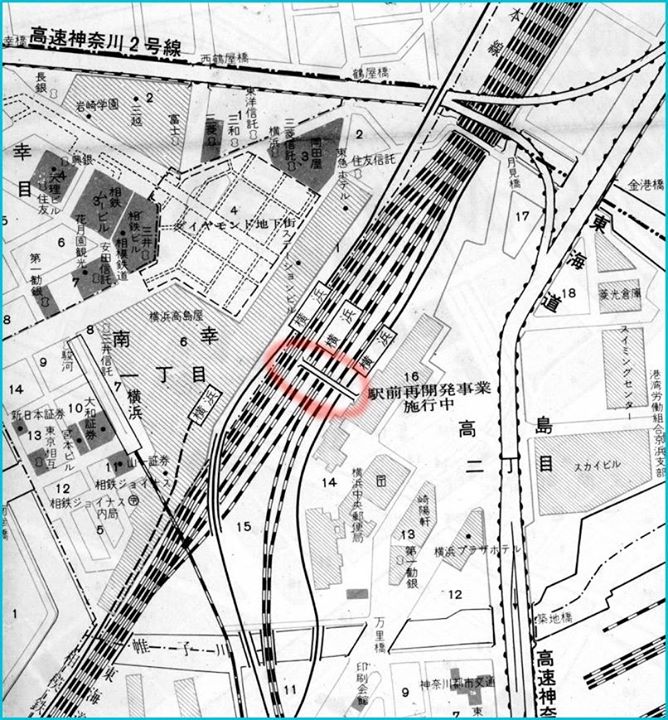

横浜駅は、jRを囲むように東に京浜急行、西に相模鉄道、地下に東急・みなとみらい線(かつては西側)が乗り入れています。相模鉄道線から京急に、東急線から京浜急行への乗り換えは<至難の技?>でした。(現在もかなり大変です) 1974年(昭和49年)

1974年(昭和49年)

上図は1979年発行の横浜駅近辺マップ

1980年(昭和56年)11月20日に東西自由通路が全面開通し連絡こ線橋が撤去されます。

私はこの京急こ線橋を利用していなかったので殆ど記憶がありません。

東京寄りの今も残されている<跨線橋>は頻繁に利用していました。

「京急西口通路」を示すマップは無いか?

1996年の駅周辺詳細図に点線で示してありました。この「京急西口通路」は<横浜駅みなみ通路>が完成した現在も一部がそのまま活用されています。

それにしても、横浜駅は工事していない時期があったのでしょうか?と言いたくなるくらい工事中駅です。

今日はさらっと小さなネタで失礼します。

(過去の7月10日ブログ)

No.192 7月10日(火)もう一つの大岡川

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=415

都市には必ず川の歴史があり氾濫と治水の歴史でもあります。

1976年(昭和51年)7月10日(土)の今日は、大岡川治水工事の一貫として着工した「大岡川分水路」(全長3,640m)の部分通水(笹下川から根岸湾まで)を開始した日です。

第844話1922年(大正11年)7月9日軍医森林太郎

7月9日というと、私は作家森鴎外、軍医森林太郎の命日がまず思い浮かびます。

1862年2月17日(文久2年1月19日)〜1922年(大正11年)7月9日

https://ja.wikipedia.org/wiki/森鴎外

ブログの日記に命日を選ぶのは不本意ですが森鴎外に関しては、多くの懸案事項を残したまま亡くなったこの日から、今日のブログを始めます。

森は作家としての鴎外像が強く、医療官僚や軍医としての姿はあまり知られていません。

「明治・大正期の小説家、評論家、翻訳家、戯曲家、陸軍軍医、官僚(高等官一等)。陸軍軍医総監(中将相当)・正四位・勲二等・功三級・医学博士・文学博士」

作家としては最初の作品「舞姫」晩年の「山椒大夫」「高瀬舟」他 多くの作品を残しました。横浜市民にとって森林太郎は横浜市歌の作詞者としてもよく知られています。中には鴎外と林太郎が結びつかない方もいるかもしれませんね。

何故、森林太郎が横浜市歌を作ったのか?私は勝手な推論を立てていますが、ここでは触れません。過去ブログを参照願います。(まだ詰めが甘いですが)

「横浜市歌の真実」

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=626

森林太郎は公衆衛生の研究と行政施策の担当者でもありました。彼は衛生学研究・衛生制度調査を目的に4年間のドイツ留学し下水道の研究もあり、帰国後は伝染病予防最前線にいたキーマンでした。

現在も疫病は国家にとって一大事です。

開港で、日本は西欧文明を吸収しましたが、同時に世界の疫病も輸入することになります。その入口が開港場の横浜でした。

No.2178月4日(土)わがひのもとの虎列刺との戦い

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=390

No.89 3月29日ペスト第一号もYOKOHAMA

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=528

疫病との戦いは横浜が最前線でしたが、明治期には全国に感染が広がり、国の大問題となります。中でもコレラは世界的大流行(パンデミック)の波を幕末開港期に受けます。元々インドの風土病だったコレラは、植民地から船に乗って世界に伝染し、日本では江戸時代後期に流行します。

このコレラ流行が<攘夷思想>に拍車をかけました。このコレラ菌の特定が1883年(明治16年)コッホによってですから、かなりの期間不明の病として人々に恐れられました。

明治期、伝染病を担当する衛生事務は文部省が管轄していました。疫病予防法の基礎を作った相良知安(さがら・ともやす)は初代文部省医務局長の役職でした。

1875年(明治8年)になり衛生事務は文部省から内務省に移管されます。(因みに厚生省が内務省から独立したのが1938年(昭和13年)1月11日です)

幕末から明治にかけてコレラが何度も流行し、抜本的対策も無く対応に追われるばかりでした。

例えば伝染病に関する法律から伝染病を見ると

1870年(明治3年)「種痘法」が初めて制定されます。すでにコレラが大流行していましたが、法として具体的な対策を取ることができませんでした。

その後

「天然痘予防規則」が明治9年

そしてようやく「虎列刺病予防法心得」が明治10年公布と続きます。

伝染病を全体で捉え法的な基準を決めたのが

1880年(明治13年)7月9日の今日公布された

「伝染病予防規則」となります。

この法律では「コレラ・腸チフス・赤痢・ジフテリア・発疹チフス・ほうそう」を伝染病と指定します。この中に<結核>※が含まれていません。

※理由は未調査

伝染病予防対策には 光と影があります。

防疫は水道行政の発展に寄与します。水に悩んでいた横浜を救った水道が、国際港として発展する基盤となります。

一方で、疫病行政は差別の温床にもなっていきます。戦後まで引きずっているハンセン病はその事例といえます。

しっかり公衆衛生の知識を持つことが大切です。ただ過度な反応は社会的ダメージにもつながります。正確な情報のもとで、対策を日頃から心がけておくことが必要ですね。

従来の「伝染病予防法」「性病予防法」「エイズ予防法」の3つが統合され

1998年に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」が制定されました。

横浜と縁のある防疫関係者といえば

野口英世

No.387 謎解き野口英世

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=195

野口と鴎外も関係があります。

(過去の7月9日ブログ)

No.191 7月9日(火) 宙に舞う話

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=416

7月9日はジェットコースターの日です。1955年(昭和30年)のこの日開園した 後楽園遊園地に日本初の本格…

第843話 1898年(明治31年)7月8日開港港則公布

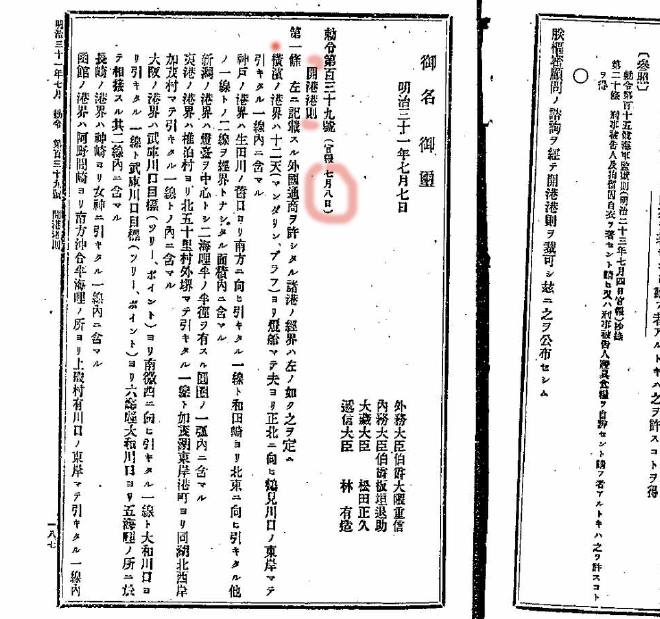

1898年(明治31年)7月8日の今日、

開港港則が(勅令)公布されました。

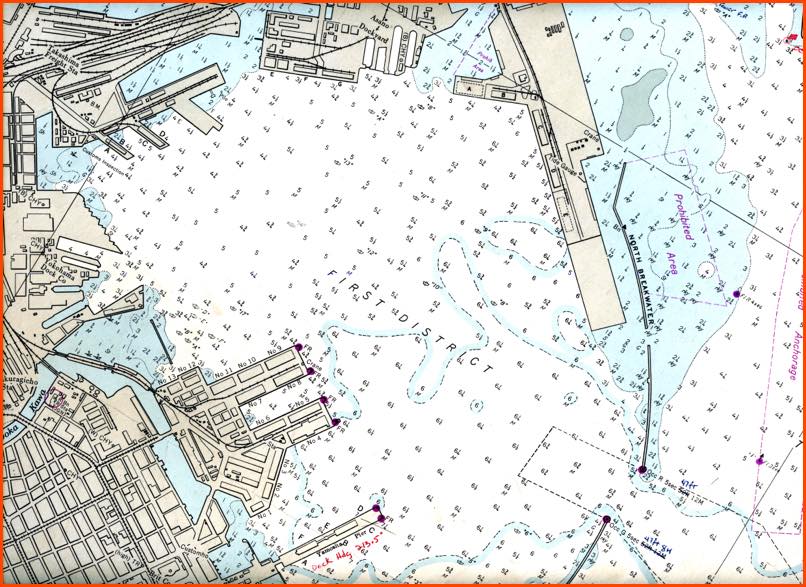

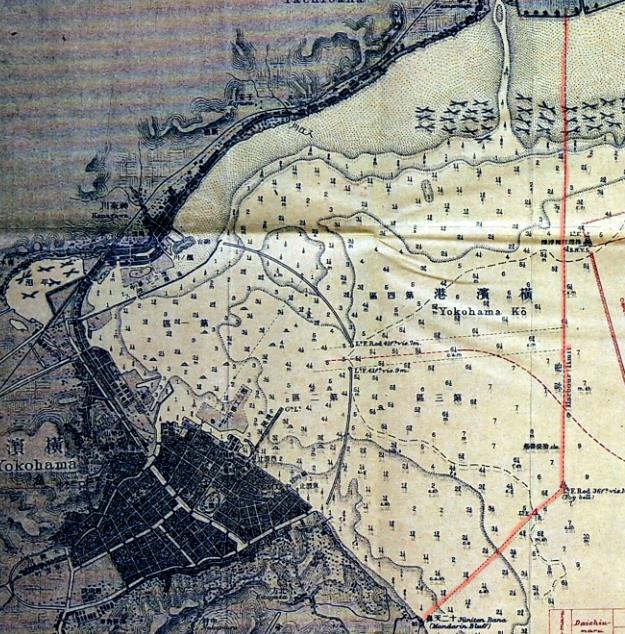

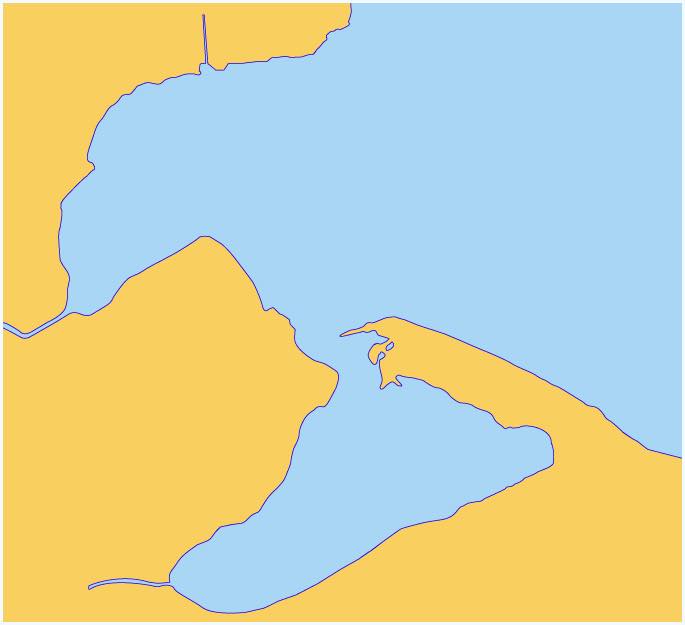

第一条 左ニ記載スル外国通称ヲ許シタル諸港ノ経界ハ左ノ如ク之ヲ定ム

「横浜ノ港界ハ、十二天(マンダリン・ブラフ)ヨリ燈船マデ、夫ヨリ正北ニ向イ鶴見川口ノ東岸マデ引キタル一線内ニ含マル」と規程されました。(勅令第百三十九号)官報7月8日

港湾に関する原則的なことを決めた国の法律です。

第一条には、上記の通り、横浜港の範囲が明記されました。

「境界線は鶴見川河口域から真南に下ります。」

「南端は本牧十二天、小港のあたりです。」

横浜“港はどこからどこまで”というごく当たり前のルールが初めて規定されました。

外国との港湾に関する規則は

1869年5月(明治2年)に大阪を国際港と認め開港する際に4カ国領事と協議し「大阪港規則」を決定し布告します。明治政府になって初めての<港則>の成立です。

ところが、この「大阪港規則」は、曖昧な部分が多く、例えば港の境界が示されていませんでした。つまり外国船が入港する際の停泊地<碇泊位置>に関する規定が無く、乱暴に言えば何処に停泊しても規制できないものでした。

当然、様々なシーンで日本と外国、そして外国同士の紛争が多発します。ルールが曖昧なゆえに各国の思惑がまかり通る、緊迫した港湾行政が全国の<開港場>で行われ、特に最大の開港場であった横浜居留地がクローズアップされます。

当時明治政府は、不平等条約を抜本的に改定することを目的としていたため、港湾規則に関しても、現行ルール(不平等条約下)での運用で紛争を乗り切ろうとしていました。

現実に起こる紛争は国レベルから港の直接管轄者である<県>に預けてしまいます。

横浜港を例に取れば 港湾行政に神奈川県・税関(大蔵省)・外務省・内務省、(後に横浜市)など関係者が関わっている状態が長く続きます。

ここに、居留地内の諸外国のパワーバランスが加わり、事態はかなり複雑な様相を呈します。

幕末、南北戦争で日本(横浜)で静かにしていたアメリカが明治に入り、俄然発言力を増してきます。明治初頭、居留地自治をめぐりイギリスとアメリカの主導権争いは明治横浜の様々な政策に影響を及ぼします。

明治期の<神奈川県令・知事>は日本の外交政策の最前線に立たされた役職なので、個々に追っていくと知事によって個性も出て面白い。

港の規則に話を戻します。

港の範囲を示す国内のルールは1870年(明治3年)に「横浜港内規則」によって規定されていましたが、あくまで列強が<参考>にしていたルールで、暗黙の了解、慣例化されていたルールだったようです。

ところが事態はこの慣例が次第に破られていきます。

いろいろ調べてみると、諸外国の商船が勝手に貿易を始める<税関>から見れば密貿易・脱税にあたりますから 当然対処しようと考えます。税関にとって港の境界は生命線でもありますから、当然国の問題として政府に何とかしろ!と上申します。

ところが、政府は事態を明確にせず、不透明なまま問題を先送りします。これは政府が怠慢であった訳ではなく、天下の不平等条約を元から改定したい政府にとって、不平等の一部で諸外国と交渉し<妥協>を強いられることを嫌ったからです。ここで港湾規則制定が転機を迎えます。

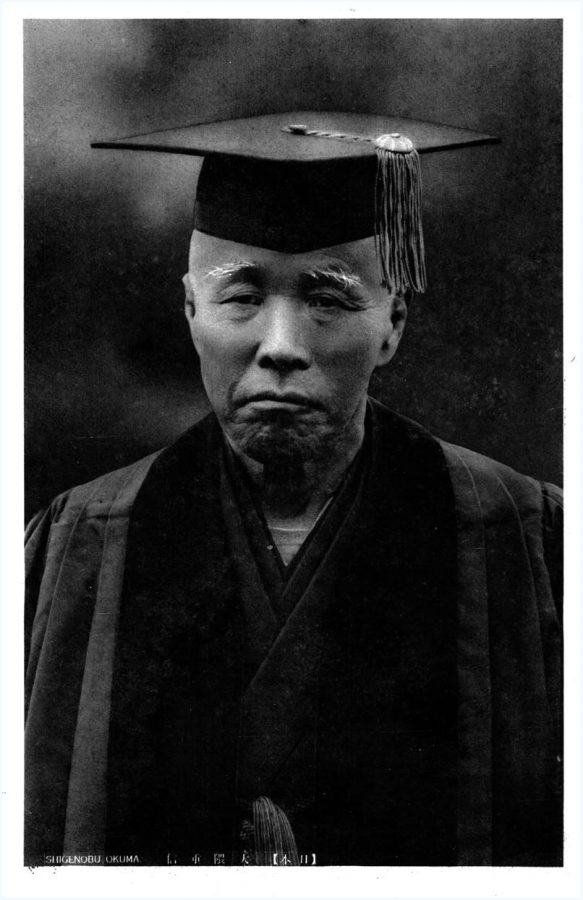

外務大臣に大隈重信が就任します。

彼は、港湾ルールの早期確定(制定)のため<不平等条約撤廃>とは分離して交渉にあたります。

これが横浜港<大築港計画>のキッカケになりました。

大隈は、かねて懸案であった横浜港の整備を国が責任をもって行うから、港の使い方も同時に考えましょう!

という方策を示します。

→第一期横浜港築港計画が1890年に始まります。

この横浜港築港計画に関しては、国内問題として内務省と外務省、さらには横浜税関(大蔵省)・神奈川県を巻き込んだ論争(と抗争の間くらい)があり

日本各地の築港計画に関わったオランダとの競争があった結果、英国のパーマー設計で築港計画が行われます。

時代は、開港以来30年もの時が流れ、世界の海運状況が劇的に変化していました。

大型商船が世界各国で増産され、大海運時代が到来していたのです。

港湾ルールの早期確定を狙った大隈のチャレンジは国内外の議論沸騰と<大隈の襲撃事件>によって挫折します。しかし、一度始まった港湾ルール策定の流れは国内外のニーズとも合致し、

1898年(明治31年)7月8日の今日、

開港港則 勅令 という形で結集することになりました。

そしてこの「開港港則」にもとづき「横浜港規定」が設定されさらに詳細な港のルールが明文化されていきます。

少し後半端折った感があります。「開港港則」制定への道のりは実に興味深い事項です。ここには作家有島武郎の父、横浜税関長有島武や実は明治以降にも大活躍した後藤象二郎らも登場し、さらに資料を読み込んでみたいエピソードです。

また、この「開港港則」における<横浜港の範囲>が後の東京・横浜開港闘争!?にも重要な役割を担ってきます。

今日はここまでとします。

(過去の7月8日ブログ)

No.190 7月8日(月)パブリック・ディプロマシー

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=417

1958年(昭和33年)7月8日の今日

伊勢佐木から横浜公園に移築された米軍用の室内運動場フライヤー・ジムの …

(参考資料)

■開港港則は

港内における船舶交通の安全と整頓を図ることを目的として制定された法律(1948公布)。本法制定以前に存在した旧開港港則(1898年公布の勅令)が,開港のみを対象とし,また関税や検疫事務に関する規定を含んでいたのに対して,本法は,その内容を交通警察的見地からの規定に純化するとともに,その適用対象を開港以外の港も含め港一般に拡張した。適用対象となる港およびその区域は政令(港則法施行令)によって定められることとされており,1997年現在その数は500余港となっている。

■開港港則中改正

明治31年勅令139号として開港港則が制定されました。本則は開港(海外との貿易が可能とされた港)における船舶交通と衞生上の安全を図ることを目的としていました。また、開港の指定が同則の第1条でなさえていたことから、開港の指定は、同則の改定として実施されました。

第842話 毎年7月7日は「川の日」

毎年7月7日は「川の日」です。

国土交通省「川の日」

私も横浜に関係するブログを3年書く中で、<川>の重要性に気が付きました。

横浜にとって<川>は欠かせません。

特に横浜は<結晶>が作られていくように、1859年に誕生した<開港場>を核とし、川を軸に大きくなった街です。

(ダブルリバー)

横浜は<大岡川>と<帷子川>よって基盤が出来上がりました。

【横浜の視点】ダブルリバー

さらに市域拡大の過程で鶴見川と多摩川の存在も横浜市の形成に欠かせません。現在相模川(寒川)から横浜に欠かせない水も運んでいます。

さらに市域拡大の過程で鶴見川と多摩川の存在も横浜市の形成に欠かせません。現在相模川(寒川)から横浜に欠かせない水も運んでいます。

川から見た横浜形成史を考えてみるのは大変面白いテーマです。

開港場を包みこむ<大岡川>も横浜駅を回り込む<帷子川>もダブルリバーです。

都市、そして港に川は必要ですが<治水>も必要でした。大岡川河口域に形成された開港場最初の治水工事が<堀川工事>です。堀川は開港場の出島化という役割もありましたが、一方で吉田新田によってできた中村川の分水路の役割も担っていました。

明治に入り、<堀割川工事>が始まります。

「水運と、吉田新田埋立用土砂確保のため」だけではなく“大岡川の分流”も必要となっていたからではないでしょうか。

吉田新田を<田畑>から居住地にしていくにはしっかりとした治水工事が必要になります。掘割川と吉田新田のなかに整備された<運河>により横浜の関内外が発展できますが 治水の悩みはその後も長く続きました。

ただ、上流では利水源として活用されていた<水>が都市化によって水はストレートに川へ注ぎ込み邪魔になってきます。

終戦直後、62万人だった人口が7年(1952年)で100万人、1968年には200万人を突破、谷戸の多い横浜で宅地は河川域から丘陵地に拡大していきます。

そこで抜本的な治水工事が求められ、

「大岡川分水路」計画が立てられました。

関内外の治水に莫大な予算とエネルギーがかかっていることを少なくとも<下流域>の人々は知っておく必要があるでしょう。

<横浜の水系>

横浜は4つの大きな水系によって形成されています。

■鶴見川

(入江川・滝ノ川)

■帷子川

■大岡川

■柏尾川・和泉川(境川水系)

(侍従川・宮川)

それぞれに個性豊かな川です。川と人が分離してしまいました。距離は益々開いています。小さな川は<蓋>をして暗渠化して見えなくなっています。

今日、川の日 近くにある<ドブ川?>のふるさととこの先の<河口域>そして海に関心を持つ一日にしてみてはいかがでしょうか?

No.701 運河の街誕生(序章)

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=6364

No.700 【横浜の河川】川いろはのイ

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=6336

No.435 【横浜の河川】大岡川物語(1)

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=136

No.192 7月10日(火)【横浜の河川】もう一つの大岡川

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=415

(絵葉書に見る昔の川の風景)

戦前の横浜市内の川の風景

(過去の7月7日ブログ)

No.189 7月7日(日) ぼくは日本人を信じます

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=418

歴代43人目の内閣総理大臣「大平正芳」は、

1937年(昭和12年)7月1日(木)横浜税務署長の辞令を受け、

7月7日(水)横浜市に赴任しました。