ホーム » 2016 (ページ 4)

年別アーカイブ: 2016

第841話 田中光荘死す!

1926年(大正15年)7月6日

「田中光荘が没した。(62歳)横浜新聞販売界に20余年尽力した(横浜歴史年表)」

今日はこの記事から、横浜・新聞というキーワードを追いかけてみます。

残念ながら「田中光荘」なる人物の資料は見つからずこの記事に関してはコメントできません。

新聞と横浜について少し紹介します。

横浜では明治初期、日本で最初の日本語による日刊新聞が発刊されました。

遡ること開港直後から居留地の外国人によって様々な<ニュース>が発行されるようになります。手書きの新聞から始まり、木版による新聞となりますが、発行時期の特定は不明のようです。

初期の内容は居留地の貿易関係者が顧客に対して情報を送るという形で発行されました。「サーキュラー(商館新聞)」「トレード・サーキュラー」

その後、ジョセフ・ヒコ(浜田彦蔵)が1861年(文久元年)英字新聞を日本語訳した「海外新聞」を発刊した記録が残っているそうです。その後、岸田吟香の協力を受けて「海外新聞」という定期刊を発行しました。

https://ja.wikipedia.org/wiki/浜田彦蔵

国内の各藩が手書きで情報をまとめたものを<新聞>とするかどうかは議論の分かれるところです。また江戸時代には日本が誇る<瓦版>もすでに存在していましたから、開港後“欧風伝聞紙”newspaperを新聞紙としたあたりからが「新聞」というようです。

まず最初に印刷物として新聞を発行したのは外国人でした。

日本で最初の日刊新聞となった「デイリー・ジャパン・ヘラルド」の他「エクスプレス」「ジャパン・タイムス」「ジャパン・ガゼット」「ジャパン・メイル」などが発刊されました。

幕末慶応年間に日本語の新聞らしき発行物が発行されるようになります。前述のジョセフ・ヒコによる「海外新聞(慶応元年)」『萬国新聞(慶応3年」「横浜新報もしほ草(慶応4年)」そして明治に入り

1871年1月28日(明治3年12月8日)

横浜活版舎、「横浜毎日新聞」を発刊に至ります。この「横浜毎日新聞」に関わった人脈だけで“横浜のドラマ”となるようなキーマン達が関わっています。

https://ja.wikipedia.org/wiki/横浜毎日新聞

神奈川県令(県知事)・井関盛艮

印刷業者の本木昌造・陽其二

初代主筆を務めた妻木頼矩

島田三郎

仮名垣魯文

沼間守一

石橋湛山

(横浜新報もしほ草)

『横浜新報もしほ草』は米国人ヴァン・リード(Eugene M. Van Reed)と日本人岸田吟香(ぎんこう)により慶応四年(1868年)に横浜の外国人居留地で発行された定期刊行物です。毎号六枚で構成され、表紙には黄色の和紙が使用され記事のほとんどを岸田吟香が執筆しましたが、<岸田>は外国人発行の影に隠れ名前は記載されていません。

おそらく、居留地の<治外法権>を利用し、当時厳しかった言論統制をかわしたものと思われます。かなり人気メディアとなり第四十二篇まで発行されました。

神奈川大学のアーカイブで内容を画像で閲覧できます。(モノクロです)

http://klibredb.lib.kanagawa-u.ac.jp/dspace/handle/10487/4462

そして新聞に関しては関内日本大通際に「日本新聞博物館」(2000年10月オープン)があることも忘れてはいけません。

※外観写真省略します。

http://newspark.jp/newspark/

実は 日本最初の「新聞博物館」は熊本にあります。

熊本市 中央区世安町172

http://kumanichi.com/museum/

(長ズボン)

新聞博物館のある「横浜情報文化センター」の裏手?に

新聞少年の像が建っていることをご存知ですか?

地味な像ですので見逃してしまいそうですが、この「新聞少年像」は<路上観察学>的(個人的?)に関心があります。

それは何かといいますと 長ズボンなんです。全国にある新聞少年の像の多くが<半ズボン>なのに対して 横浜は長ズボンです。“おそらく”全国に2箇所しか無い?(徹底して調べていません)貴重な像ではないでしょうか。

と大げさすぎますが、ブログに取り上げました。

個人的には長ズボンの経緯も調べてみたいテーマです。

No.157 6月5日(火) 半ズボンより長ズボンでしょ!

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=456

(神奈川新聞)

最後に、地元の新聞も応援しましょう。最近話題となった沖縄から北海道まで全国ほぼ都道府県におおよそ一紙ローカル新聞が発行されています。

http://www.kanaloco.jp

(過去の7月6日ブログ)

No.188 7月6日(金) 深夜のコンテンツチャレンジ

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=419

2008年(平成20年)7月6日(日)の今日、

「独立U局」の一つテレビ神奈川の深夜23:30〜24:00枠で

新しい角度の番組に挑戦しました。

第840話 7月5日引越し好き

今日のテーマは<引っ越し>

他の街の歴史は良く判りませんが、

横浜の歴史を眺めると施設の移転(引越し)がめだちます。

1974年(昭和49年)7月5日の今日

JR根岸線関内駅前の大通り公園に面した好立地に「教育文化センター」が開館します。略して<教文センター>ここに横浜市民ギャラリーが<移転>してきました。

(横浜市民ギャラリー)移転史

1964年(昭和39年)桜木町駅近くにオープンし

1974年(昭和49年)の今日新築の「教育文化センター」内にオープン。

2013年(平成25年)に「教育文化センター」解体のため閉館し

2014年(平成26年)10月10日に西区宮崎町に移転オープン。

このように様々な事情で移転した施設を記憶の範囲で羅列してみます。

■横浜市役所移転史

[本町1丁目(横浜電信分局)]→[港町(魚市場跡地)]→[桜木町一丁目(中央職業紹介所)]→[港町]→[老松町(老松国民学校)]→[反町(日本貿易博覧会神奈川会場)]→[港町]→[北仲へ]

No.256 9月12日(火)どこも本庁舎引越は大問題

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=348

※市役所は全国でもトップクラスの引越し回数ではないでしょうか?

■横浜税関移転史

(象の鼻パークあたりから現在の場所に移転します)

■中区役所移転史

[港町]→[桜木町]→[住吉町]→[日本大通]

※中区役所も三回引越ししています。

■南区役所移転史

※記憶の範囲

[南太田一丁目]→[花之木町三丁目]→[浦舟町2丁目へ]

■神奈川新聞社

※記憶の範囲

[太田町2丁目]→[花咲町6丁目]→[太田町2丁目]

◎港南区役所の移転計画

駅前区役所として区民には便利な港南区役所が港南区港南四丁目(すぐ近く)に移転します。これは数百メートルの移動という感じですね。計画が遅れているようです。

移転新築工事の杭工事の再施工に伴い、完成時期が約1年遅れ平成29年3月になる見込み。

◎神奈川県立図書館の移転計画が検討されています。

◎戸塚区役所が駅前に移転しました。

◎磯子区役所も浜マーケット近くの磯子1丁目から磯子3丁目に移転

◎警察署(記憶の範囲)

・山手警察

※正確な町名は判りませんが 山手町→本牧町→戦中に移転を繰り返し→小港町

・南警察署

※南警察署は名称も変わりました。

1921年(大正10年)寿警察署(南区吉野町5丁目)久良岐郡警察署から改称

1983年(昭和58年)南区大岡二丁目に新築移転

・伊勢佐木警察署

明治10年 長者町(長者町署)

明治15年 境町(横浜署)

明治17年 伊勢佐木町25番地(吉田橋際)伊勢佐木署

大正12年 震災のため久保山派出所→太田尋常小学校→初音町に移転

大正13年 長者町5丁目(本願寺)

昭和2年 新庁舎

ここまで振り返ってみると 震災と戦争・接収が横浜にとって大きなダメージになっていることが改めて認識しました。

忘れていました、横浜駅も現在三回目の移転です。

(過去の7月5日)

No.187 7月5日(木) 目で見る運河

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=420

1904年(明治37年)7月5日(火)の今日、

大岡川の吉浜橋と花園橋が遊泳禁止で話題となりました。

第839話 1863年7月4日の日記

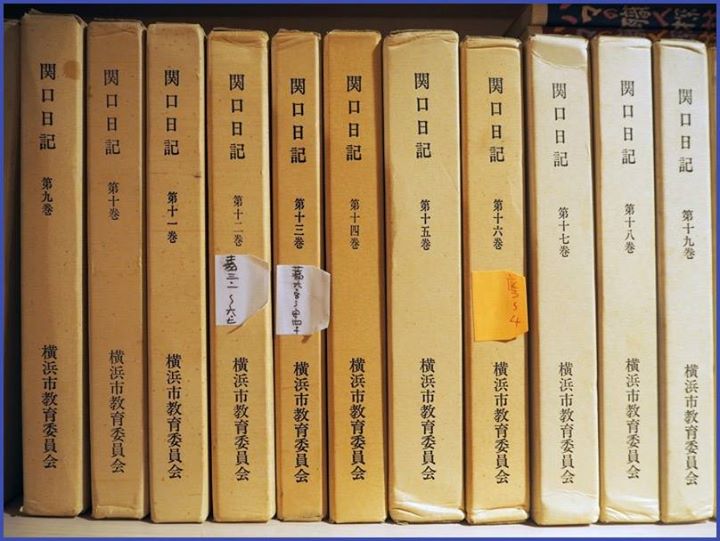

7月4日を貴重な「関口日記」から歴史を紐解いてみます。 この日は、

この日は、

日本の旧暦では1863年7月4日は<文久3年5月18日>です。

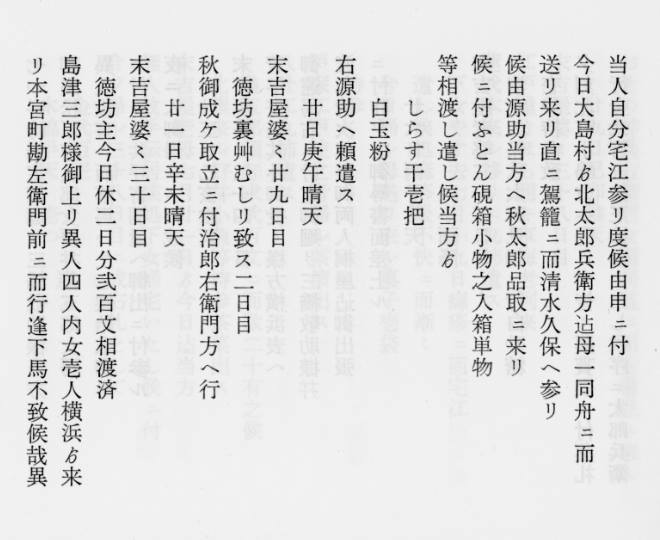

当時の商人の暮らしと気象記録としても貴重な「関口日記」には文久3年の5月は晴天が続く生活誌が記録されています。

旧暦5月3日から5日には節句の柏餅を楽しむ様子が記録されています。

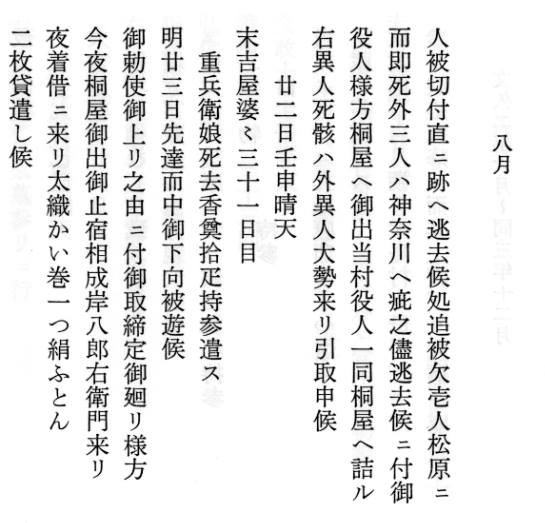

『関口日記』は、(現在の鶴見区にある)生麦村に暮らしていた関口家の歴代当主が18世紀後半から20世紀初頭までの約140年間ほとんど休むこと無く書き続けた日記です。日記の中には時折大事件に遭遇した様子も記録されています。

生麦といえば文久2年8月21日(1862年9月14日)に起こった「生麦事件」ですね。 日記では事件のあったその日に記録が記されていますが、淡々と事実のみ記述されているだけです。

日記では事件のあったその日に記録が記されていますが、淡々と事実のみ記述されているだけです。

当時、東海道筋にあたった生麦は<西の大名>の通り道でもあり、時折通過する大名や藩の幹部のための支度の様子も記録されています。

一方

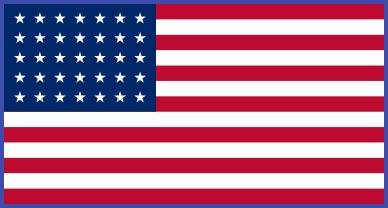

西暦の7月4日はアメリカにとって重要な日です。

<7月4日=インディペンデンスデイ>

1776年7月4日にアメリカ合衆国が独立しその後のアメリカ史ではインディペンデンスデイとして重要な役割を担っています。

横濱でも開港以来、この日7月4日には米国主催の花火大会が行われたり、パレード、港湾内で礼砲がなるなど様々な催しが行われてきました。

米国国内では、例えば1863年7月4日の今日

<35スターフラッグ>合衆国の州が35になった日です。 この1863年はアメリカ最大の内乱「南北戦争」のまっただ中で、ヴィックスバーグの戦い(5月18日〜7月4日)があり北軍が勝利してミシシッピ川の支配権を確保。この戦いで優勢だった南軍の敗色が濃くなる天下分け目となりました。この時の北軍のリーダーがグラント将軍で後に大統領となり、退職後日本を訪れます。

この1863年はアメリカ最大の内乱「南北戦争」のまっただ中で、ヴィックスバーグの戦い(5月18日〜7月4日)があり北軍が勝利してミシシッピ川の支配権を確保。この戦いで優勢だった南軍の敗色が濃くなる天下分け目となりました。この時の北軍のリーダーがグラント将軍で後に大統領となり、退職後日本を訪れます。

No.247 9月3日(月)坂の上の星条旗(前)

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=357

No.248 9月4日(火)坂の上の星条旗(後)

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=356

また、日本と開港の交渉を行った際、アメリカは7月4日を開港日に指定しました。(英国の猛烈な反対で7月1日に落ち着きます)

※南北戦争

アメリカが農業立国から工業立国への転換期に起こった内乱で、当時農業経済の労働基盤であった<奴隷制度>を維持したい南部と、工業経済が急速に進展していた北部の利害衝突が戦争の大きな要因となりました。

1861年4月12日に(サムター要塞の戦い)で開戦、軍事力では指揮官クラスが南軍に多く属していたため南軍が最初は優位でしたが、前述のヴィックスバーグの戦いを境にミシシッピ川の支配権を確保したことで南軍の敗色が濃くなり1865年4月3日に南部の首都リッチモンドが陥落。9日には南軍リー将軍が降伏し、南北戦争は事実上終了します。

日本に開港を迫り外交交渉で一歩イニシアチブを取っていたアメリカは南北戦争で事実上日本の幕末外交から姿を消します。

そこに英国と薩摩の「生麦事件」の処理で幕府は混迷を深めます。二度の「下関戦争」も起こり、諸外国と一発触発の国際情勢となっていきます。

1863年7月3日(文久3年5月18日)には幕府が、過去に宣言した「開港場閉鎖と外国人追放」を文書にて撤回せざるを得ない状況となり、開港場の警備体制を英国とフランスに委譲するという事態になります。

その頃中国でも同治2年5月19日(1863年7月4日)李鴻章は「私が大金を惜しまず、一,二名の西洋人を雇った理由は、我が軍隊の混沌状態を一新することにある」(『李鴻章全集』第29巻)

と西洋技術を取り入れること(洋務運動)を決断します。

この頃、文久3年5月12日(1863年6月27日)

長州五傑がジャーディン・マセソン商会の船(チェルスウィック号)で横浜を密出港し英国に渡ります。

No.444 “Choshu five”NOMURAN,Yokohama

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=119

文久3年7月2日(1863年8月15日)〜7月4日(8月17日)には「薩英戦争」で薩摩が大敗しますが、切り替えも早く1865年に「遣英使節団」を独自に渡英させるなど、時代が激しく動き始めます。

文久3年5月18日癸亥晴天

横浜は関口日記によると薄晴の一日で

「今朝子安村之者雨乞ニ参リ候由当節照続田畑作物痛候ニ付十ケ村組合に而小田原道了大権現へ参ル子安ニ而行」

日照りが続き小田原大雄山最乗寺にお参りに行くことなどが記録されています。

No.234 8月21日(火)パーセプションギャップの悲劇

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=373

(過去の7月4日ブログ)

No.186 7月4日(水) 一衣帯水の地 上海

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=421

2010年6月28日(月)から7月4日(月)までの1週間を「横浜ウィーク」と題し、

上海市内において、横浜シティプロモーション、横浜ブランドの市場開拓、観光客・中国企業の誘致を目的とするイベントを集中的に開催しました。

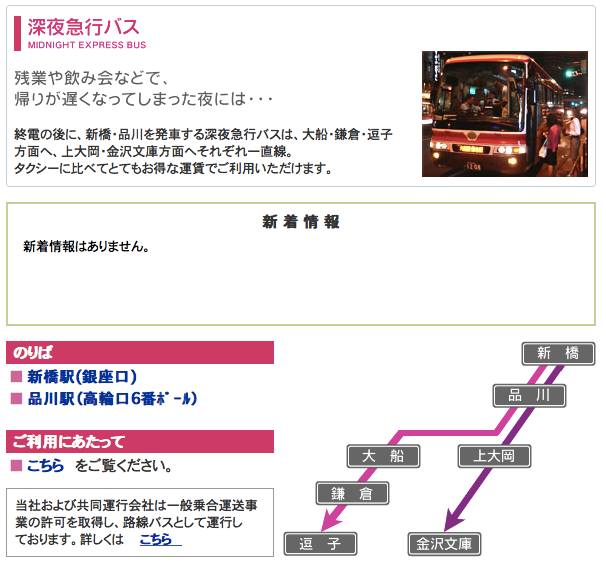

第838話 1989年(平成元年)7月3日ミッドナイトアロー号

1990年代の初め、JR新宿駅南口脇にあったバスターミナルから「深夜急行バス」を良く利用したことがあります。最近は、めちゃくちゃわかりにくかった様々な長距離・深夜バスがほぼまとまりました。

「バスタ新宿」

http://shinjuku-busterminal.co.jp

私の利用した「深夜急行バス」は東京駅から新宿経由で湘南に向かう系統で、運行会社は小田急か神奈中か記憶は曖昧です。

当時、新宿発の深夜急行バスにはかなり制限があり横浜駅近くに停車する路線がありませんでした。新宿を出発すると最初の停車が横浜新道の保土ケ谷区今井町で、唯一自宅に近く(新道上の)「今井町」バス停から一般道に降り、そこからタクシーを拾わなければ自宅には辿りつけませんが重宝しました。

この「深夜急行バス」は

1990年代初めから徐々に拡大した新しいサービスで、

“70年代”から始まった「深夜バス」とは異なります。

「深夜バス」は首都圏の郊外に大型団地が急増した60年代、通常の路線バス運行ルートを使って終電に近い時間帯で運行が求められた結果始まったサービスです。

当時の運輸省も検討に入りますが、1970年に神奈川中央交通が独自の判断で日本最初の「深夜バス」を町田で運行します。この年の暮れに運輸省から深夜枠の路線バス運行に関してガイドラインが出され、1971年から一気に深夜時刻の「深夜バス」運行が全国に拡大します。

これに対して、

1989年(平成元年)7月3日の今日、

終電後の交通手段としてターミナル駅から自社の営業路線まで新たにバス路線を開く「深夜急行バス」<ミッドナイトアロー号>が日本で初めて運行されました。

運行会社は東急バス、運行区間は「渋谷〜青葉台間」です。この路線は現在も運行されています。

深夜運行なので正確には<7月4日>未明ということになりますが、運行上の日付は7月3日出発となるそうです。

前述の通り、初期の運行はかなりルート設定に制限があったようで、新宿駅から横浜駅ルートはありませんでした。しかも途中のバス停設定も自社の路線が運行されているエリアに限られました。

※この原則は現在も変わっていないようです。

この<ミッドナイトアロー号>を皮切りに、全国で終電後の都心部と郊外、そしてターミナルとターミナルを結ぶ「深夜急行バス」が多く運行されるようになりました。

(過去ブログ7月3日)

No.185 7月3日(火) 実録「居留地警察」

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=422

1877年(明治10年)7月3日の今日、

神奈川県は居留地の各国領事に対し6月30日付けで横浜外国人居留地取締役(居留地警察のトップ)Edward.S.bensonを解傭(雇用解除)した旨を居留地各国領事に通知しました。

第837話 正岡子規の7月2日

正岡子規「墨汁一滴」

鮓の俳句をつくる人には訳も知らずに「鮓桶」「鮓圧(お)す」などいふ人多し。昔の鮓は鮎鮓(あゆずし)などなりしならん。それは鮎を飯の中に入れ酢をかけたるを桶の中に入れておもしを置く。かくて一日二日長きは七日もその余も経て始めて食ふべくなる、これを「なる」といふ。今でも処によりてこの風残りたり。鮒鮓も同じ事なるべし。余の郷里にて小鯛、鰺、鯔など海魚を用ゐるは海国の故なり。これらは一夜圧して置けばなるるにより一夜鮓ともいふべくや。東海道を行く人は山北にて鮎の鮓売るを知りたらん、これらこそ夏の季に属すべき者なれ。今の普通の握り鮓ちらし鮓などはまことは雑なるべし。(七月二日)

正岡子規は1865(慶応3年)に生まれました。

同世代(慶応3年生まれ)に夏目漱石、幸田露伴、尾崎紅葉、内藤湖南、狩野亨吉、白鳥庫吉、黒田清輝、藤島武二、伊東忠太、宮武外骨、豊田佐吉、池田成彬、平沼騏一郎らがいます。

さらに年齢の枠を数年広げるだけで、近代日本を築いたあらゆる分野の重要人物が<ごろごろ>登場します。

この歌人正岡子規による「墨汁一滴」は明治34年1月16日から7月2日まで、新聞『日本』に途中四日休載はありましたが、164回にわたって連載されました。

1900年(明治33年)8月に大量の喀血を起こした子規、かなり病状も良くない中 病魔と闘いながらの執筆でした。

最後となった7月2日は<寿司>の話をテーマに軽妙に俳句論を語りますがこれで連載を止めることになります。

連載の始まった1月16日からの前半部には、力強い彼の歌論が展開されていますのでぜひご一読ください。

http://www.aozora.gr.jp/cards/000305/files/1897_18672.html

この新聞『日本』と彼の連載を楽しみにしていた女性が子規同様に病気に倒れた中島 湘煙です。

中島 湘煙は夫で神奈川県令などを務めた中島信行とともに天下の悪法「保安条例」違反で<東京ところ払い!>浜流しにあった一人です。

横浜に流された中島信行はハマから政治家を志し神奈川県第5区から立候補、議員として活躍します。※https://ja.wikipedia.org/wiki/中島信行

1899年(明治32年)3月26日に信行が肺結核のため53歳で亡くなり、

1901年(明治34年)5月25日

一年後 夫を追うように中島湘烟も、肺結核のため38歳で亡くなります。

ちょうど同時期、子規の「墨汁一滴」が連載されていたのです。

※新聞「日本」は1889年(明治22年)〜1914年(大正3年)末まで発行された日刊紙でした。創設者は陸 羯南(くが かつなん)、正岡子規はここの記者として一時期働き、その後支援を受けていました。

中島 湘煙について

No.475 点・線遊び「足利尊氏からフェリスまで」

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=10

正岡子規について

No.253 9月9日(日)子規、権太坂リターン

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=351

No.314 11月9日 (金)薩長なんぞクソクラエ

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=279

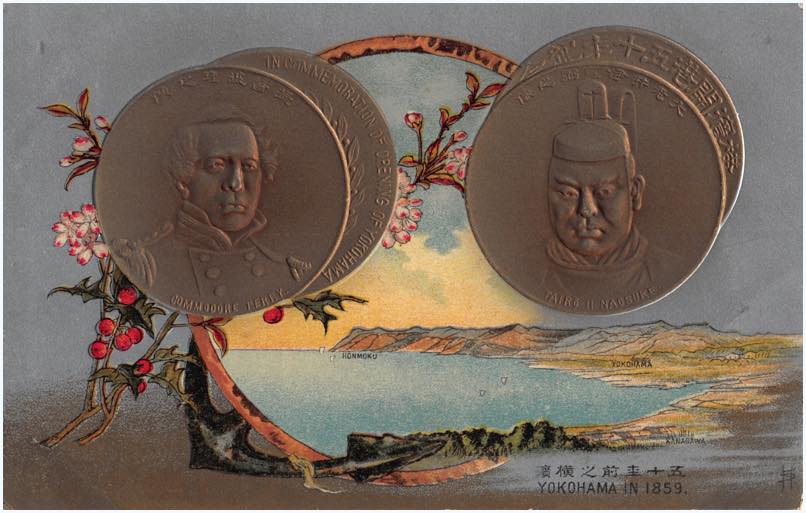

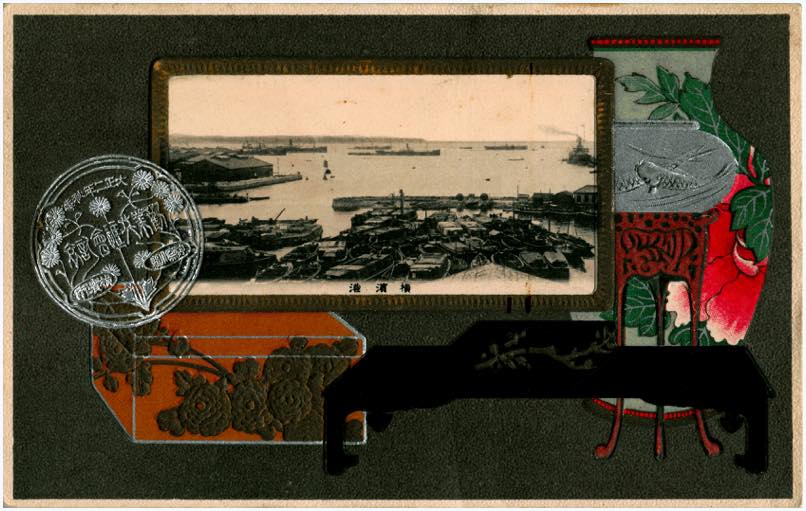

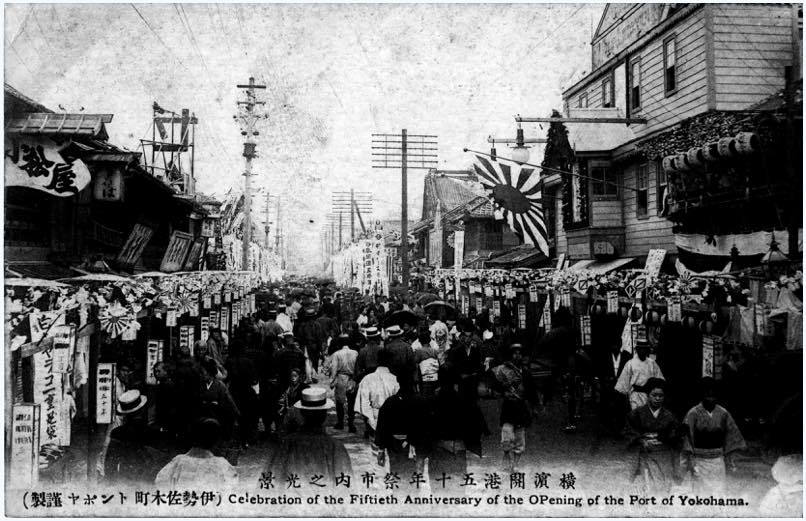

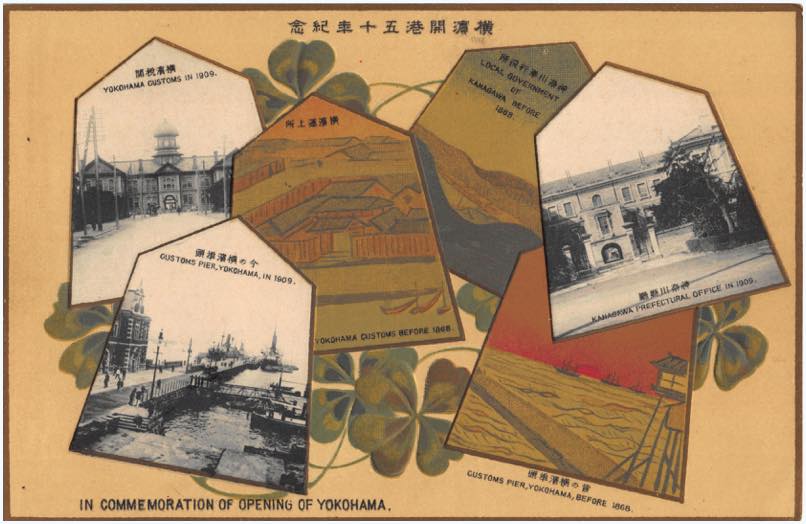

第836話 7月1日(木)開港記念日

1859年7月1日は横浜が開港した日です。

50周年(半世紀)の開港記念式典も

1909年(明治42年)7月1日(木)に開催されました。

このブログでも開港記念日を巡るエピソードを紹介しました。

No.183 7月1日(日) 7月のハマ?

それが

6月2日に変更され現在に至っています。

No.83 3月23日 雨が降りやすいので記念日変更

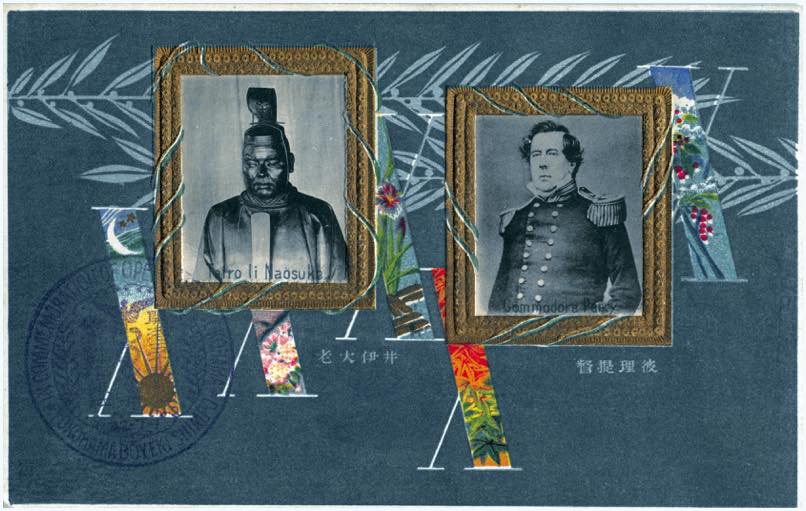

この開港記念式典に合わせて、彦根藩OBや関係者が<井伊直弼像>を建立しようと企画します。ところが、そもそも明治の政権を担っていた薩長のメンバーが<安政の大獄>で多くの先輩を失った恨み?で

井伊直弼を開港の祝いに加えたくない!開港式典から排除されます。

それでも井伊直弼<顕彰像>を建てたいメンバーは諦めることなく数日ずらして現在の<掃部山>に銅像を建てます。

横浜の商業会議所(後の商工会議所)発行の開港50周年記念の絵葉書にはしっかり井伊直弼像がペリーと一緒に描かれていますから、横浜商工会議所は薩長土肥出身者とは一線を画していたのかもしれません。

横浜の商業会議所(後の商工会議所)発行の開港50周年記念の絵葉書にはしっかり井伊直弼像がペリーと一緒に描かれていますから、横浜商工会議所は薩長土肥出身者とは一線を画していたのかもしれません。

※「横浜開港50年史」上下2巻は

近代デジタルライブラリーでダウンロードできます。

http://kindai.ndl.go.jp

第835話 1875年(明治8年)6月29日小学校と呼ぶ

1875年(明治8年)の今日6月29日

「学舎の名を<学校>と改称(横浜歴史年表)」

横浜の小学校は制度として1872年(明治5年)から寺院等を使って始まりました。それ以前に江戸時代からの<寺子屋>として地域の教育機関だったものもあります。新学制が導入され小<学舎>と呼ばれてその後1875年(明治8年)の今日、小学校と呼ばれるようになりました。

上記の(横浜歴史年表)表記によると

壮行学舎→横浜学校<注1>

存心学舎→吉田学校

立志学舎→太田学校

養賢学舎→石川学校

三到学舎→元街学校

就蘭学舎→北方学校

洗心学舎→本牧学校

主敬学舎→根岸学校※

(正)※志敬学舎→根岸学校

真照学舎→磯子学校

弘照学舎→鶴見学校※

(正)※弘明塾→鶴見学校

と紹介されていますが、調べていくと誤記(文字変換誤作動)等があり整理に手間取りました。一部確認できたものを修正しました。

明治期にかなりの小学校が地域に設立されています。日本の近代化を支えた柱の一つです。

<注1>横浜小学校

https://ja.wikipedia.org/wiki/横浜小学校

(明治前期創設の小学校)

明治前期に<現横浜市域>に設立され現在もある小学校リストを一覧化してみました。(廃校は略しています)

※印は創設時の<学舎>

1872年(明治5年)

山下小学校 北八朔町1865-3※中村学舎

石川小学校 中村町1-66※養賢学舎

豊岡小学校 豊岡町27-1※弘明塾

1873年(明治6年)

子安小学校 新子安一丁目24-1※子安学舎

都岡小学校 都岡町4-8※今宿学舎・川井学舎

北方小学校 諏訪町29※就蘭学舎

鉄小学校 鉄町427※鉄学舎

星川小学校 星川三丁目18-1

元街小学校 山手町36※三到学舎

末吉小学校 上末吉一丁目9-1※末吉学舎

谷本小学校 藤が丘一丁目55-10※谷本学舎

保土ケ谷小学校 神戸町129-4※程谷学舎

磯子小学校 久木町11-1※真照学舎

杉田小学校 杉田一丁目8-1※森田学舎→森中原学校

根岸小学校 西町2-46※志敬学舎

金沢小学校 町屋町26-26※知足学舎・柴村小学舎・野島学校

釜利谷小学校 釜利谷東六丁目37-1※赤井学舎(万蔵院)

六浦小学校 六浦三丁目11-1※三分学舎(光伝寺)

大綱小学校 大倉山4丁目2-1※地域の四学舎(大乗寺・東照寺・本乗寺・観音寺)

日野小学校 日野七丁目11-1※日野学舎

田奈小学校 田奈町51-13※??

富岡小学校 富岡西七丁目13-1※富岡学舎

日吉台小学校 日吉本町一丁目34-21※清林学舎

長津田小学校 長津田町2330※壮行学舎

戸塚小学校 戸塚町132※富塚学舎

市場小学校 元宮一丁目13-1※真明学舎

潮田小学校 向井町三丁目82-1※潮田学舎

山内小学校 新石川一丁目20-1※荏田学舎

青木小学校 桐畑17※青木学舎

市沢小学校 市沢町781※市野澤学舎

二俣川小学校 二俣川1-33※宮沢学舎

石川小学校 中村町1-66※養賢学舎

大岡小学校 大橋町3-49※大岡学舎

太田小学校 三春台42※立志学舎

日下小学校 笹下3丁目9−1※笹下東樹学舎

1874年(明治7年)

高田小学校 高田町1774※高田学舎

中川小学校 牛久保東二丁目21-1※大棚学舎

鴨居小学校 鴨居四丁目7-15※ 鴨居学舎

桜岡小学校 大久保1丁目6−43※最岡学舎

1875年(明治8年)

川島小学校 川島町1162※川島学舎

神奈川小学校 東神奈川二丁目35-1※神奈川学舎

1876年(明治9年)

千秀小学校 田谷町1832

1879年(明治12年)

戸部小学校 伊勢町2-115※戸部学舎

1880年(明治13年)

今井小学校 今井町981-1(3月25日)

白根小学校 中白根一丁目9-1(7月5日)※今宿学舎(本立寺)より分校

1889年(明治22年)

新治小学校 新治町768※久保学舎より分校

1890年(明治23年)

瀬谷小学校 相沢四丁目1-1(11月15日)※ 瀬谷学舎・二つ橋学舎・若宮学舎・新道学舎・阿久和学舎などが統合?

1892年(明治25年)

豊田小学校 長沼町125-4(5月1日)※龍臥学舎(明治5年2月)

中和田小学校 和泉町3721(5月17日)※岡津学舎

中山小学校 中山町925(9月1日)※移転し「森の台小学校」中山第二小学校が「中山小学校」に※中山学舎

川上小学校 秋葉町203-2(10月1日)

本郷小学校 中野町16-1(10月5日)

永野小学校 上永谷二丁目21-10(11月3日)※棲心庵学舎(明治5年)

このように、明治前期に地域の学校が多く設立されます。

学校の敷地は地元の協力で(寺社、私有地等)を寄付し開校された学校が多かったようです。

※各小学校・区役所の資料から表記を整理したものです。表記以外に<学舎>として歴史があるものも散見されます。

(その他の6月29日ブログ)

No.181 6月29日(金) オーシャンビューの35棟解体

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=427

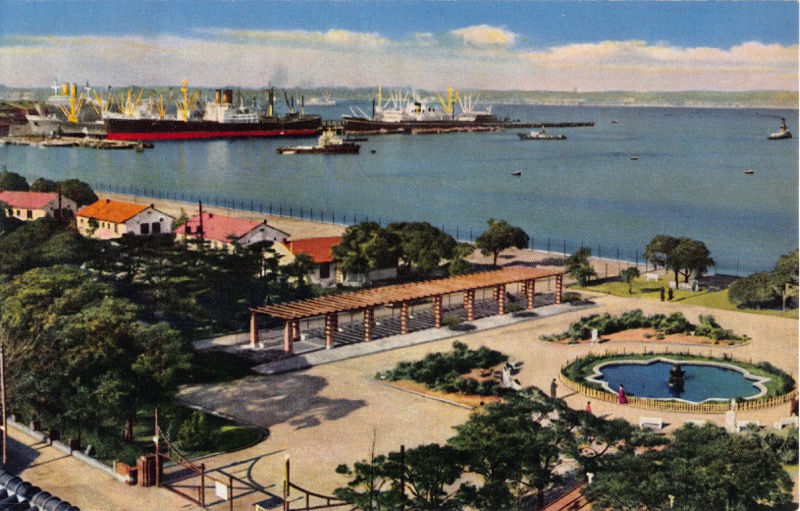

1959年(昭和34年)6月29日(月)の今日、米軍に接収されていた山下公園が“一部解除”されたことを祝う式典が行われました。

この接収時期の山下公園風景が絵葉書にされています。

制作当時、この風景が未来永劫?続くと思ったのでしょうか?

それとも、貴重な風景ととらえたのでしょうか?

14年に渡る接収は当時の横浜中心部接収事情からはかなり長い接収期間といえるでしょう。

第834話 1966年(昭和41年)6月28日女性職員3人犠牲

1966年(昭和41年)6月28日の今日

「台風4号で第二磯子寮が被災。女性職員3人が犠牲(横浜市営交通八十年史)」

昭和41年の台風第4号は6月28日の今日、房総半島に接近し神奈川県内に大きな被害をもたらしました。

http://agora.ex.nii.ac.jp/digital-typhoon/summary/wnp/s/196604.html.ja

市内の被害は

「死者32人 負傷者14人 倒壊家屋58棟 浸水家屋38,859戸 崖崩れ850箇所損」

過去の記録からもこの4号台風被害が大きかったことがわかります。

昭和から現在までの水害一覧

1938年(昭和13年)6月水害 27,791戸※第二位

1948年(昭和23年)9月アイオン台風 2,282戸

1949年(昭和24年)8,9月キティ台風及び豪雨 5,690戸

1950年(昭和25年)6月豪雨 1,303戸

1952年(昭和27年)6月ダイナ台風 643戸

1953年(昭和28年)9月台風13号 443戸

1956年(昭和31年)10月豪雨 1,952戸

1958年(昭和33年)7月台風11号 1,336戸

1958年(昭和33年)9月台風22号 24,036戸※第三位

1961年(昭和36年)6月集中豪雨 19,956戸※第四位

1961年(昭和36年)10月台風24号 504戸

1965年(昭和40年)8月台風17号 1,972戸

1965年(昭和40年)9月台風24号 764戸

1966年(昭和41年)6月台風4号 45,757戸※※第一位

1966年(昭和41年)9月台風26号 99戸

1970年(昭和45年)7月集中豪雨 3,142戸

1971年(昭和46年)8,9月台風23号 1,512戸

1972年(昭和47年)2月集中豪雨 775戸

1972年(昭和47年)7月集中豪雨 643戸

1972年(昭和47年)9月台風20号 1,574戸

1973年(昭和48年)11月集中豪雨 5,774戸

1974年(昭和49年)6月雷雨 370戸

1974年(昭和49年)7月集中豪雨 6,361戸

1975年(昭和50年)6月雷雨 609戸

1976年(昭和51年)9月台風17号 5,764戸

1977年(昭和52年)9月台風9号 3,101戸

1979年(昭和54年)10月台風20号 1,160戸

1981年(昭和56年)7月集中豪雨 562戸

1981年(昭和56年)10月台風24号 424戸

1982年(昭和57年)9月台風18号 7,763戸

1983年(昭和58年)8月台風6号,5号 50戸

1985年(昭和60年)6,7月台風6号 24戸

1989年(平成1年)8月集中豪雨 1,192戸

1990年(平成2年)8月台風11号 97戸

1990年(平成2年)9月集中豪雨 22戸

1990年(平成2年)9月台風20号 1,335戸

1991年(平成3年)9月台風18号 272戸

1993年(平成5年)11月集中豪雨 608戸

1994年(平成6年)7月大雨 175戸

1994年(平成6年)7月大雨 62戸

1994年(平成6年)8月大雨 439戸

1996年(平成8年)8月大雨 26戸

1998年(平成10年)7月大雨 261戸

2001年(平成13年)7月大雨 251戸

2002年(平成14年)7月台風7号 49戸

2003年(平成15年)3月大雨 210戸

2004年(平成16年)10月台風22号 1007戸→横浜駅前が氾濫しました。

2004年(平成16年)10月台風23号 101戸

2005年(平成17年)9月大雨 78戸

2008年(平成20年)7月大雨 23戸

2009年(平成21年)8月大雨 10戸

2010年(平成22年)12月大雨 22戸

2011年(平成23年)8月大雨 20戸(横浜の災害)より

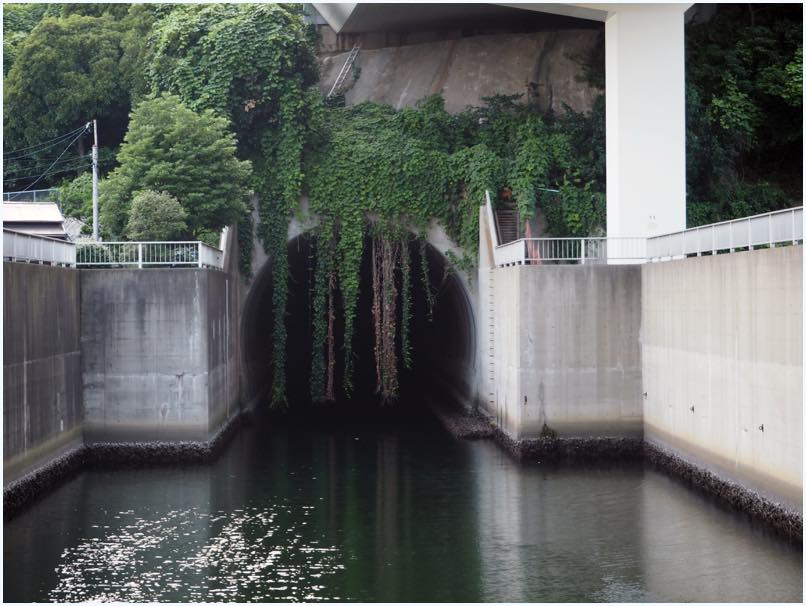

この「昭和41年台風第4号」による大岡川中・下流域の氾濫がキッカケで行われた河川事業が

「大岡川分水路」計画です。

大岡川分水路竣工記念碑

コンクリート護岸の誤算

戦後の護岸治水は都市河川の<直線化>という課題を産みました。手っ取り早い護岸のコンクリート化が進み、また川に流れ込む降雨時の雨水が道路舗装の普及で土砂とゴミを直接河川に運びこむことになりました。結果、水質悪化が起こり川が本来持っていた浄化機能が無くなるに等しい状態となります。

雨が降れば水位が一気に上がり、河口へ土を吐出、この悪循環を無くすことと、豪雨等の急激な水量をコントロールするために大岡川にも分水路が設けられました。

■過去ブログから

1996年(平成8年)6月28日の今日

「横浜能楽堂開館」

掃部山公園の一角にあり、1996年(平成8年)3月に竣工し6月28日に開館しました。

「能舞台は、1875年(明治8年)に東京・根岸の前田斉泰邸に建てられ、東京・染井の松平頼寿邸に移築された「旧染井能舞台」で、関東地方では最古の能舞台である。」

No.180 6月28日 横浜能楽堂、その点と線

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=428

第833話1936年(昭和11年)6月27日発禁!

1936年(昭和11年)6月27日の今日

横浜市出身の歌手、渡辺はま子の「忘れちゃいやヨ」が発売禁止となります。

https://www.youtube.com/watch?v=3OZl8OrajAk

作詞:最上洋

作曲:細田義勝

「月が鏡であったなら〜」

さてどこが発売禁止内容なのか?

文字通りのハマっ子として戦前戦後を生き、生涯横浜を愛した渡辺はま子は、人気歌手を越えた信念の人でした。

wikipedia以外の資料も含め年歌手以外の側面を中心に「渡辺はま子」年譜を自作してみました。

【渡辺はま子年譜】

※複数の資料から正確さを求めましたが

個々の裏取りはしておりません!

1910年(明治43年)10月27日

横浜の長者町の<花屋>に生まれ本名は「加藤 浜子」。

1929年(昭和4年)

捜真女学校普通科卒業。

1933年(昭和8年)

「武蔵野音楽学校」を卒業、

9月に横浜高等女学校の音楽教師として赴任します。

1934年(昭和9年)

日比谷公会堂で急遽 代役に抜擢され<漁師の娘>役を演じる。

ここで注目されJ.Oスタヂオ映画「百万人の合唱」に出演するために10月勤務先の横浜高女を休み、このことが父兄の間で物議となります。

1935年(昭和10年)10月

横浜高等女学校を退職し、ビクターの流行歌手に専念します。

1936年(昭和11年)6月27日の今日、

「忘れちゃいやヨ」発売から3ヵ月後、政府の内務省から『あたかも娼婦の嬌態を眼前で見るが如き歌唱。エロを満喫させる』とステージでの上演禁止とレコードの発売を禁止する統制指令が下ります。

改訂版として「月が鏡であったなら」とタイトルを変更し歌詞の一部分を削除してレコードを発売し大ヒット!

1945年(昭和20年)

戦地、中国大陸の慰問先で終戦を迎え、捕虜生活も経験します。

1947年(昭和22年)10月23日

歌手を廃業を宣言、中区上野町に花屋<パインクレスト花園>を開業します。

1950年(昭和25年)

芸能使節団として、小唄勝太郎、三味線けい子らと共に渡米。

1951年(昭和26年)1月3日

第一回NHK「紅白歌合戦」紅組の初代トリとして「桑港のチャイナ街」を唄います。

「桑港のチャイナ街」

1952年(昭和27年)12月23日

当時国交の無かったフィリピン、マニラに向け出発。

現地で戦犯慰問を行い、これがキッカケで日本人戦犯の特赦令が出ます。(フィリピン大統領エルピディオ・キリノ)

1953年(昭和28年)7月

「白山丸」で戦犯108人全員が横浜港に上陸し帰還。

1959年(昭和34年)9月22日

市長公舎で早川雪洲、北林透馬、林家正蔵らと対談

1972年(昭和47年)

横浜文化賞(国際親善)を受賞。

1973年(昭和48年)

紫綬褒章、日本レコード大賞特別賞

1974年(昭和49年)

神奈川文化賞を受賞。

1976年(昭和51年)6月28日

サンディエゴ使節団 出発(団長渡辺はま子)

1977年(昭和52年)6月12日

フィリピン独立記念日に現地で新曲<愛の花>を発表します。

1981年(昭和56年)

勲四等宝冠章を受章。

1982年(昭和57年)9月

「コアラと市民の会」(会長渡辺はま子)結成。

日本レコード大賞特別賞

1982年(昭和57年)

「サンライズ・イン・ヨコハマ」発売。

1983年(昭和58年)11月

「ああ忘れられぬ胡弓の音」出版。

1987年(昭和62年)10月

歌手生活55年記念リサイタル。

1999年(平成11年)12月31日 死去。89歳。

2000年(平成12年)

日本レコード大賞特別功労賞

2001年(平成13年)

「奇跡の歌姫 渡辺はま子」初演。

2015年(平成27年)1月24日 (土) 〜2015年1月31日 (土)

「横浜夢座15周年記念 第12回公演 奇跡の歌姫 渡辺はま子」再演。

(横浜を舞台にした代表曲)

2015年(平成27年)6月27日(土)

置賜文化ホールにて

「奇跡の歌姫 渡辺はま子」米沢公演

■6月28日(日)

山形市民会館 大ホール

■6月30日(火)

上越市文化会館 大ホール

■7月2日(木)

南魚沼市民会館大ホール

(横浜に関する渡辺はま子の歌)

TANGO DI YOKOHAMA

サンライズ・イン・ヨコハマ

ヨコハマ・パレード

ヨコハマ物語

港が見える丘

ヨコハマ懐古

(過去の6月27日ブログ)

No.179 6月27日(水)電気が夢を運んだ時代?

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=429

1877年(明治10年)6月27日(水)横浜の発明王といわれた山田与七が、「クロモジから香水・香油・香煉油をとること」を発明した日?

第832話 1934年(昭和9年)6月26日流血の暴動事件

1934年(昭和9年)6月26日の今日

「日吉村合併問題にからむ流血の暴動事件がおき検事・神奈川署員が出動した(横浜歴史年表)」

この日は、橘樹郡日吉村で臨時村会が開かれます。全日吉村は「横浜市」に入る意見書が緊急動議として提案され決選投票の結果<横浜市合併>が議決されます。

この知らせを聞いた日吉村の一部の村民が異議を申し立て

上記の<暴動事件>が起こります。

日吉村は予てから<川崎・横浜分割合併派><全域横浜派>分かれていましたが川崎市・横浜市、そして仲介に入った神奈川県が条件を協議しますが日を追うごと対立が先鋭化します。

この日、<川崎・横浜分割合併派>は「日吉村川崎市合併期成同盟会」を組織しさらに行動を過激化し、最終的に<川崎・横浜分割合併>となり矢上川を境に川崎市と横浜市に分かれ合併されることになります。

横浜市の市域拡大の過程で紛糾し村を分割した形で合併が決定するケースは<橘樹郡日吉村>だけでした。ただ同時期、横浜市は南の合併にも悩みの種を抱えていました。

久良岐郡六浦荘の合併問題です。(1936年(昭和11年)10月1日磯子区に編入)

この<日吉村顛末>は別立てのテーマで横浜市・川崎市の市域拡大史を整理しているところです。

キーワードは<都市化>に伴う水問題でした。

関東大震災後、多くの都市中心部に暮らしていた住民が郊外へ移り始めます。郊外化が始まる中、鉄道が拍車をかけます。

東京横浜電鉄の<目論見>はまさにここにありました。

一方、工業都市を目指す川崎市、貿易から重工業へ産業の厚みを求める横浜市は昭和に入り首都圏の産業構造の転換を図ります。工場を誘致し自治体の財政基盤を安定させようとする試みが東京を取り巻く首都圏で盛んになります。

結果、そこに必要とされるインフラが<水道設備(利水)>と<洪水に強い(治水・下水)>です。

川崎市は工業都市を目指す上で、多摩川と鶴見川のエリアを整備し市域拡大を目指します。1929年(昭和4年)に中原町と日吉村に対して合併を申し入れます。

中原町内で独立派と川崎市編入派に分かれ対立が激化します。結果、中原町は水道事業の財政負担に耐えられなくなり川崎市との合併を受け入れることになります。

日吉村は、意見がまとまりませんが時間の問題だろうと川崎市側も静観し<粛々と>日吉村を含めた都市計画案を作成していきます。

昭和7年、ここに東急東横線の日吉への慶應義塾誘致計画が持ち上がります。

しかも東急は横浜市に水道の提供を求め、事態が複雑化します。

市域外に市営水道を提供する訳にはいかないということで、横浜市は日吉村に

1933年(昭和8年)6月10日 正式に合併提案を行います。

これに慌てた川崎市は すぐさま7月13日に対案を提示し、一気に村を分けた大問題となっていきます。

川崎市は 生活圏のことなる矢上川を境に<分割案>を

横浜市は 元々提案していた日吉村<全域編入案>を提示し

村は二分、神奈川県も仲裁に入りますが

4年に渡って紛糾を重ね

1937年(昭和12年)4月

横浜市は第5次市域拡大として橘樹郡日吉村の一部を

川崎市は第3次市域拡大として橘樹郡日吉村の一部を編入することになります。

この日吉村が<地政学的>に川崎市の重要エリア(喉元)であったことはいうまでもありません。

(関連ブログ)

No.91 3月31日 自治体国取り合戦勃発

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=526

(過去の6月26日ブログ)

No.178 6月26日(火)孟買への道

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=430

1965年(昭和40年)6月26日(土)

インド共和国の最大都市ムンバイと横浜市は姉妹都市締結を行いました。