No.178 6月26日(火)孟買への道

1965年(昭和40年)6月26日(土)

インド共和国の最大都市ムンバイと横浜市は姉妹都市締結を行いました。

横浜市は世界の7都市と姉妹都市を提携しています。

その他に1都市と友好都市提携、7都市とパートナー都市提携し自治体レベルの国際交流を行っています。

友好都市提携締結当時、ムンバイはボンベイと呼ばれていました。

1995年に英語での公式名称Bombayを

マラーティー語表記でムンバイと変更することになりました。

漢字表記「孟買」はムンバイに近い表記ですね。

英国植民地時代よりの名称ボンベイといえば?

お酒に関心のある方なら高級ジンブランドのボンベイ・サファイア(Bombay Sapphire)を思い浮かべるのではないでしょうか。

英国統治下のインド時代にジンがマラリア予防の薬として飲まれていたことからの連想で名付けられたとされていますが、ブルーサファイヤとインドを重ねたイメージはヴィクトリア女王の肖像をあしらうに相応しいブランド力を維持しています。

|

| ボトルに成分がイラスト入で入っています |

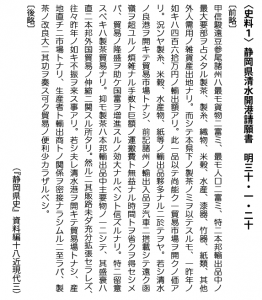

(横浜印度物語のはじまり)

横浜とインドの関係は、開港とともに始まります。

英国資本の先駆けとしてインド植民地銀行が横浜に支店を出したことが最初です。

明治に入り様々な分野に居留地のイギリス商館従業員として多くのインド人が横浜で暮らしはじめます。

明治半ばに入り、インドは日本にとって重要な貿易国として存在感を現してきます。

国力を高めるために殖産興業政策の一環として紡績業の拡大を図るには主原料である「綿」を海外から求める必要に迫られます。

安くて品質の良い綿花生産国を日本政府は国を挙げて調査します。

結果、印度綿花が優良であることが分かります。

ところがそこに大きな課題が出てきます。

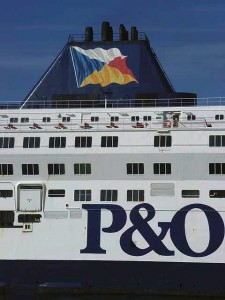

当時の遠洋航路の海運は、英国の世界最大級の船会社P & O Lineなどが独占状態で運賃は海運会社が主導してきました。

この時期に、一人のインド人が日本を訪れます。

1893年(明治26年)ボンベイの綿花豪商タタ(J. G.N. Tata)の来日です。

彼は日本郵船社長の森岡昌純、日本資本主義の父といわれた澁澤榮一、浅野財閥の創設者、淺野總一郎らに精力的に会見し独自の航路確保を提案します。

当時、すでに英国資本に対しても発言力を持っていたタタがP & O Line等と価格交渉をせずいきなり未知の国「日本」と航路交渉をしたのかは謎ですが、

タタは、日本/孟買間の航路開設の必要性を力説します。

|

| 世界に衝撃を与えたタタの自動車 |

(世界のタタ)

近年、タタ自動車で世界に衝撃を与えたインド最大の企業「タタグループ」(年商300億ドル)は、当時も綿花を中心に世界を相手に交易する商社でした。

日本という開国したての新人海運会社と共同で欧州の独占企業に対抗しようと提案した訳ですから、タタも日本側も大変な決断を必要としたでしょう。

※タタ財閥は、ちょっと不思議な企業で「世界で最も倫理に厳しい企業」といわれています。(当たり前であって欲しいですが)

提案を受けた「日本郵船会社」は1885年(明治18年)郵便汽船三菱会社と共同運輸会社が合併し誕生した若い海運企業でした。

資本金1,100円で、創業時の船腹数は58隻、64,600総トンで「横浜〜上海」「長崎〜仁川」「長崎〜ウラジオストック」沿岸11航路を開設します。

「日本郵船会社」のファンネルマークとして有名な白地に引かれた二本の赤いライン、通称「二引の旗章」はこの時の二社が大合同を現しています。

No.116 4月25日 紺地煙突に二引のファンネルマーク

(インド洋波高し)

当時、日本とインド間の航路は英・豪・伊の三国の海運会社が組織する「ボンベイ・日本海運同盟」が支配していました。

そこに新規参入するわけですから、

当然「本航路上のみならず、貴社の既得航路においても激甚な競争を試みる」という同盟側の強い警告と中止要求が出されます。

「日本郵船会社」は決断し、タタ商会と各1隻を提供しあい6週1回の定期航路の開設を決定します。1893年(明治26年)11月7日(水)第1船として廣島丸が孟買向けに神戸を出航し、日本初の遠洋定期航路がスタートします。

「ボンベイ・日本海運同盟」は資本力でダンピング攻勢をかけます。

二年にわたり「日本郵船会社」と「同盟」の我慢比べが続きます。

「我々は日本の代表として、内外の航路を自分たちの手に取り戻さなければならない」「自国の海運を守らなければならない」という国内紡績会社の団結も功を奏し、競争停止を申し入れたのは同盟側でした。

1895年(明治28年)11月にP & O Lineは英国外務省を通じて仲裁を申し入れてきます。

国内では賛否両論議論になりますが、

日本郵船側は計画中の欧州航路開設も考慮し、

1896年(明治29年)5月6日に同盟側と運賃合同計算契約を締結し、

国際的に認められることになります。

(綿でつながる横浜地場産業)

横浜の地場産業“横浜捺染”は、戦前スカーフは勿論モスリン、戦後インドのサリー染織、欧州ブランドの日本生産等で伝統と技術を維持してきますが産業構造の激変により多くの捺染企業が姿を消していきます。

しかし、現在も横浜捺染が生き残り世界最高級のプリントを発信し続けられるのは、インドと日本が綿を通じて欧米に並ぶ経済力を育ててきたからに他なりません。

|

| インド共和国 国旗 |

(関連ブログ)

6月19日(火)虚偽より真実へ、暗黒より光明へ 我を導け

■山下公園にインド水塔があることをご存知ですか?

別の日程でご紹介します。

No.177 6月25日(月) 出られない出口

JR鶴見線が最近ローカル線として注目を浴びています。

特に海芝浦支線は「出ることのできない駅」「公園のある駅」として有名な「海芝浦駅」があることで、全国の鉄道ファンが訪れています。

この「海芝浦」の走る鶴見線は1904年(明治37年)6月25日(土)の今日、芝浦製作所として独立した(後に株式会社東芝)横浜事業所専用鉄道でした。

|

| ホームの出口が 事業所の玄関です。 |

株式会社芝浦製作所は1875年(明治8年)に「東洋のエジソン」「からくり儀右衛門」と呼ばれ活躍した日本の発明家、田中久重(1799-1881)が設立した諸機械製造工場「田中製造所」に始まります。

当初経営が上手く運ばず

1893年(明治26年)三井家が継承し三井鉱山の資本下に入っていましたが経営も軌道にのり

1904年(明治37年)6月25日(土)に芝浦製作所となり、三井鉱山から独立したのです。発足時は資本金100万円だったそうです。

その後1939年(昭14年)に東京電気と合併し、東京芝浦電気(東芝)となりました。

芝浦製作所の名は、東京芝浦の地名から命名されたものです。

(京浜事業所)

鶴見線名物駅「海芝浦」ですが、もともと芝浦製作所の敷地内に専用貨物線として一つ手前の「新芝浦」まで作られた軌道で、1932年(昭和7年)に鶴見臨港鉄道が買収し開業したことに始まります。

※鶴見臨港エリアは明治大正の実業家の手で作られた工業地帯です。

安田善次郎(安善駅)、浅野総一郎(浅野駅)、小野信行(鶴見小野)、白石元治郎(武蔵白石)等々

人名由縁の駅名が連なっています。

1940年(昭和15年)に工場の拡大等で利用客の増加も見込まれることから新芝浦駅、海芝浦駅間 (0.8km) が旅客線として延伸し、「海芝浦」が11月1日に開業しました。

元々、従業員専用で改札から「事業所」になりますので、

現在も関係者以外 出ることができません。

一応出ることは可能ですが目の前に「守衛室」がありますので、

一般客がアポ無しに通過することはできませんのでご注意下さい。

駅ですから

「海芝浦」駅に降立つことはできます。

事業所に用事のある一般の方は

一つ手前の「新芝浦駅」から「正門」を通過することになっています。

この「海芝浦駅」は従業員専用改札といえるでしょう。

※改札はどうするの?

電子共通乗車カード用の端末が(構内に)設置されています。

タッチしなくても折り返し電車には乗れますが、タッチ精算するのが

ルール!です。

|

| 隣接するつるみ「ふれーゆ」おすすめ! |

(絶景)

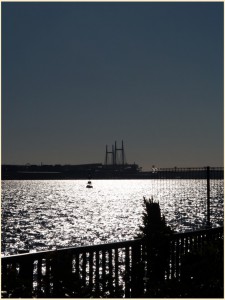

この駅は「海芝浦」の名にふさわしく

海に面しているというか“海の上”の駅のようです。

目の前に京浜運河が広がり、近年ブームの工場萌絵!にも最適な観光スポットとなっているようです。

おすすめは、夕暮れ日没前の水面に陽が反射する時間帯です。

終点「海芝浦」駅を“形式的”に出て絶好ポイント海芝公園で次の電車を待つのがここの過ごし方です。

(海芝公園)

「海芝公園」は海芝浦駅に隣接する東芝が管理運営している私設公園です。

2006年(平成18年)に横浜市と恊働事業として「京浜の森づくり末広地区協働緑化宣言」に沿ってこの海芝公園の拡張整備が行われ、素敵な海洋公園となっています。

入園は無料ですが釣りはできません。

開園時間は凡そ事業所の営業時間に沿って9時から20時30分までです。

※元旦のみ初日の出を拝む客のために始発電車の到着時に開園するそうです。(未体験)

1月20日 鶴見線「73型電車サヨナラ運転」

No.176 6月24日(日) 関内の粋といやーー、ね。

今日は、関係画像がありませんが“華やか”な話題を紹介します。

関東の花柳界といえば、新橋か関内と言われた時代がありました。

関内を代表する割烹料亭「千登世」が

1881年(明治14年)6月24日(金)の今日、

住吉町6丁目79番地に開業しました。

明治以降、西欧化の最先端都市横浜であると同時に、

新橋と双璧の関内花柳界も和の最先端でもありました。

常盤町通りには芸妓屋が並び、関内周辺の料亭に出向く姿は新橋を凌ぐ賑わいを当時を知る方々の口述記録から知ることが出来ます。

(発見千登世の看板)

|

| 弘明寺観音にある 千登世の看板。大正6年とあります。 |

関内花柳界には、住吉の「千登世」をトップに

相生の「八百政」

尾上町の「かね田」

太田町の「日盛楼」

伊勢佐木の「あらゐ」

など高級料亭が軒を連ねていました。

横浜には関内、関外、そして現在唯一残る神奈川の老舗「田中屋」を含め20近い料亭があったそうです。

「料亭 田中家」

http://www.tanakaya1863.co.jp/

これらの高級料亭は、当時のコンベンションルームの役割も担っていました。

住吉の「千登世」は、“千登世楼”とも言われ時の政治家や財界人の会合に使用されました。

例えば、1898年(明治31年)6月26日には東京専門学校初代学長になった高田半峰(38歳)が大隈重信とともに東京専門学校校友会春期大会に出席した記録が残っています。

時代によっては

住吉の「千登世」が憲政会、

相生の「八百政」がライバルの政友会

といったように役割分担があったようです。

(今も永田町あたりでも変わらないようです)

関内花柳界をデータで見てみます。

1915年(大正4年)の「料理店営業税」納税額では、

住吉の「千登世」が645円50銭

相生の「八百政」が395縁75銭

尾上町の「かね田」が325円50銭

だったそうですらか「千登世」のすごさがわかります。

「千登世」にはこんなエピソードも残っています。

従業員にはプライベートでも、仕事が終わっても服装に厳しく

銭湯に行くにも細帯を締めただけのだらしのない姿を禁じ、上品さと“粋”を大切にしたそうです。

(「千登世」エピソード)

残念ながら、大正12年の関東大震災で

これら料亭は殆ど被災し壊滅します。

復興が始まる時、時代の傾向は

カフェやバーといった新しい業態が主流となっていきます。

この大正12年9月1日に襲った関東大震災は東京、横浜に甚大な被害をもたらしました。

この時、

米軍は日本軍と緊張関係にありましたが、

震災の第一報に米国艦隊が横浜港に終結し、

大正版「ともだち作戦」を敢行します。

様々な救護活動に献身的な協力を行います。

この尽力に対し、日本政府が救護活動に当たったアメリカ艦隊の代表としてモンゴメリー・テーラー大将を公式に招聘します。

概ね復興された横浜港に

1933年(昭和8年)6月2日、

旗艦「ヒューストン」からテーラー大将が横浜の地を踏みます。

入港した6月2日当日、大西一郎市長主催の歓迎晩餐会を開きます。

その会場となったのが 復興した関内住吉町の「千登世」でした。

(その後の「千登世」)

その後「千登世」の運命に関しては限られた時間では調べる事ができませんでした。

おそらく、横浜大空襲で焼失し店を閉じたのではないでしょうか。

偶然市役所脇にある

「港町魚市場を偲ぶ」碑を見ていたら関内料亭の名が刻まれていました。

明治四年神奈川県令陸奥宗光は高嶋嘉右衛門に市場開設を許可す。明治七年高嶋嘉右衛門は更に船便良き港町に市場を移す。明治四十二年嘉右衛門の代横浜港町魚問屋組合長太田徳次郎は横浜食品市場株式会壮を設立し市場一切を買収し水産物青果物問屋に店舗を貸し日増しに繁昌せり。然るに昭和六年横浜市中央卸売市場開場に伴ひ業者全部新市場に入場し土地千二百七十坪横浜市に譲渡せり。

本年は十月、五十周年を目出度く迎えらる、当時の横浜食品市場会社社長太田徳次郎専務岡田岩蔵常務畠山国太郎取締役落合三次郎、新井万次郎、石黒久次郎、吉橋龍太郎、いづ兼料亭千登世、八百政吉兼あらゐ屋可祢田等其の後続き居る業者半数に及ぶ魚河岸関係者八十余名にて青果業有力者八百友、八百信、八百清、八百吉商店五十周年を迎えて記念として碑を建立す。

浜っ子の 河岸を偲ぶや 港町 昭和56年10月吉日

建立者 鈴木吉蔵、岡田岩蔵

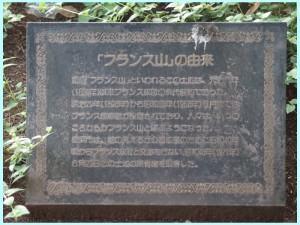

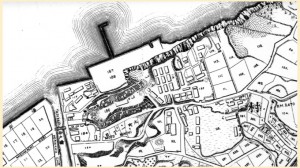

No.175 6月23日 フランス軍港があった丘

横浜を代表する公園の一つ

「港の見える丘公園」の一角にあるフランス山は、

1971年(昭和46年)6月23日の今日、歴史的景観と良好な住環境確保のために横浜市が4億円で買収します。「横浜市会の百年」より

フランス山の公開で開国以来80年、市民が足を踏み入れる事のなかった横浜が一つ開放されることになります。

(英仏の残したもの)

フランス山は「港の見える丘公園」の一角の傾斜地にひろがる緑豊かな空間です。

No.129話でも少し触れましたが「港の見える丘公園」は歴史的背景から、

イギリスゾーンとフランスゾーンが一帯として保全された空間です。

かつて英国軍駐屯地だったイギリスゾーンは1962年(昭和37年)5月に開園します。

No.129 5月8日 ヒット曲の公園

次にイギリスゾーンに隣接する豊かな自然が残されていたフランスゾーンの買収と整備が行われ現在の「港の見える丘公園」が完成します。

|

| マリンタワーからフランス山 |

(フランス山の歴史)

ここで、フランス山の歴史をひも解いてみましょう。

横浜開港を契機に列強の一つフランスは横浜居留地に住む自国民の保護と居留地の防衛を目的にイギリスより一年早く軍隊の駐屯を決定します。

※駐留の一時期、英仏駐留軍1,800名に対し

居留地の一般外国人はわずか309名だったという記録もあります。

1863年(文久3年)にフランス海兵隊が“山手186番”に駐屯を開始し軍兵舎を3棟建設します。これがフランスの横浜駐留のはじまりです。

イギリス軍は「トワンテ山」と呼ばれた19,189坪をイギリスゾーンとして占有し4,593坪の兵舎を建設します。一方フランス軍の占有地は傾斜地ということもあり3,042坪で兵舎は119坪でしたから圧倒的に英国軍が優位に立っていましたが、

フランスは、山手の喉元に“軍港”を確保します。

港につながる戦略的位置をフランスが抑えていましたので

居留地での軍事バランスは絶妙だったといえるでしょう。

|

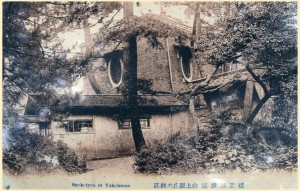

| かつてフランス軍駐屯地に港がありました |

1875年(明治8年)3月に英仏含めた外国軍が撤退するまで約12年間駐屯地として使用されます。

4月3日 横浜弁天通1875年(モーリス・デュバール)

フランス軍人と居留地の日本人女性の淡い恋物語がちょうどフランス軍の駐留が終了することで終わります。

その後、

フランス軍撤退により兵舎が不要となった海兵隊当局はフランス山の永代借地権をフランス駐日外交代表部に譲渡します。

跡地に領事館を計画しますが、母国の事情で頓挫します。

1875年(明治8年)は普仏戦争に敗北した母国フランスが第三共和政となった年です。

アルザス・ロレーヌの喪失と、50億フランという高額な賠償金負担は極東のフランス外交にも財政難の影を落とします。

※第三共和政のフランスは領土拡大をアフリカにシフトします。

明治の横浜はアジア交易の中心地、ビジネス都市に変身しつつありました。

多くフランス人がここ横浜を訪れるようになります。財政難で頓挫していた領事館設置の嘆願書が1885年(明治18年)に居留地のフランス人から出されます。フランス山は領事館と領事館邸として整備されますが、完成したのは1896年(明治29年)で、20年の時間がかかります。

この20年でフランスは日本での外交的優位性を失い、米英の時代となります。

※領事館と領事館邸は建築家サルダン設計で「極東一の素晴らしい名建築のひとつ」という当時の領事報告が残っています。

No.154 6月2日(土) 華麗な居留地ビジネス

この領事館と領事館邸は、関東大震災で被災し1930年(昭和5年)にスイス人建築家マックス・ヒンデルの設計により再建されますが、戦火をくぐり抜けた昭和22年に焼失してしまいます。

(フランス山)

山手185番、186番はフランス山として現在公開されています。平成14年度から平成16年度にかけて再整備が行われた際、貴重な史跡やジェラール瓦、煉瓦などが出土し、遺構の一部が展示されています。

「港の見える丘公園」はこの森に囲まれたフランス山から登ることでここの良さが判ります。(逆コースでも構いません)ぜひ散策される事をお勧めします。

※横浜市民でも整備されたフランス山を訪れた方は少ないのでは?

戸部と保土ケ谷駅前に(MMのマークイズにも新しく)店のあるスイーツの「ふらんすやま」の名は、この「港の見える丘公園」フランス山から命名しています。

http://www.franceyama.com

(余談)

横浜の都市公園は増加していますが、緑被率は減少しています。

緑被率とは、街に緑(植物)の面積がどのくらいあるかの目安です。大都市部の中で、特に横浜の緑被率が著しく減少傾向にあります。

理由は宅地開発が進み郊外部の自然が失われているからですが、宅地化を制限することで自然が守られる訳ではありません。都市の緑は積極的に人の手で守っていくしかありません。そこで都市公園の果たす役割が大きくなってきます。

しかし、住宅地の真ん中にあるあの“殺風景”な公園は、防災上の役には立っているでしょうが、都市の緑や景観を確保するにはあまりに殺伐としていて寂しいものがありますね。

No.174 6月22日(金) しみずみなとの名物は?

といえば、

「お茶の香りと男伊達」(旅姿三人男)と続きます(ちょっと古い?)

残念ながら 世界遺産「富士山」エリアからは外れましたが

(予備審査での除外勧告が覆りました。良かったです。)

日本有数の港湾都市「清水」は

横浜とも密接な関係がある国際貿易港です。

※清水ネタは一回で済ませるには横浜ネタが満載の地域ですので、幾つかに分けて紹介していきます。

今日は1897年(明治30年)6月22日(火)

外国との貿易に欠かせない横浜税関清水支署が設置されました。

これによって、清水港の国際化の歴史が大きくかわります。

清水の街は3回訪れましたが、見どころ多すぎ、これにサッカーまでいれたら大変です。清水港は昔静岡県清水市でしたが、現在は静岡市清水区(2005年4月1日誕生)となりました。

http://www.city.shizuoka.jp/deps/simizu/shimizu-ku.html

|

| 良い形してますよね |

|

| 三保の松原が有名ですが港の近代遺産も良いですよ |

(清水から船で横浜に)

江戸時代から天然の良港として漁業、海運で栄えていましたが、清水港が飛躍的発展をとげたキッカケは横浜に運ぶ「お茶」の積出港となった幕末開港でした。

開港当時外国との交易は横浜、長崎、函館の三港に限られていましたから、外国商社が欲しいものはここに集中しました。その主な輸出品目が生糸関係とお茶関係でした。清水港は外国向け静岡茶を横浜に廻漕することになり、多くの廻漕問屋が清水に集まるようになります。

|

| 米国向け静岡茶パッケージ |

|

| 米国向け静岡茶パッケージ |

【別ネタで今度】横浜ー清水の海運に一役買った次郎長の活躍

No.386 清水の次郎長、横浜に通う

(インフラで産業構造激変)

ところが、1889年(明治22年)2月に東海道で静岡エリアと横浜が結ばれます。物流コストが一気に下がり、多くの廻漕業が廃業の憂き目に合います。そこで、地元経済界が「清水港」から直接輸出できるように国に働きかけます。

|

| 曽我蕭白も描いた名刹 清見寺も |

|

| 鉄道建設で門前を分断!されてしまう時代でした |

日本(横浜)から輸出される「お茶」の相手国はほとんどがアメリカでした。清水港含め、横浜のお茶問屋はアメリカの動向に一喜一憂する状況でしたが、アメリカ主役の座は戦前続きます。

地元経済界の執念の嘆願が認められる日が来ます。

それが、1897年(明治30年)6月22日(火)の今日にあたります。

国際港としての第一段階として税関が設置されます。

1953年(昭和28年)まで日本の税関組織のトップは「横浜税関長」でした。清水の税関も名古屋税関の管轄下になるまで横浜税関の下に運営されていました。

【別ネタで】11月28日「税関の日」に紹介します

No.333 11月28日(水)最初は一時間

それから二年、

1899年(明治32 年)

ようやく国際港になった清水港ですが、数々のハードルを乗り越え十年かかって横浜港を抜き日本最大のお茶輸出港となります。

(横浜お茶物語)

開港時、居留地に外国商館が次々と進出してきますが、

居留地1番は ジャーディン・マセソン商会(英国)

2番と3番はアメリカ商社でした。アメリカは開港時は積極的に横浜でビジネス展開しますが、歴史の皮肉でしょうか「南北戦争」のために交易がかなり停滞します。

アメリカのアジア戦略が十年遅れることになります。

横浜最大のお茶を扱う外国商社は「スミス・ベーカー商会」(米)でした。ここに一人の才能あふれる日本人が国内のお茶バイヤーとして勤めます。その名は大谷嘉兵衛、彼が横浜に果たした役割は非常に大きいものがあります。

横浜経済界を牽引した横浜商人大谷嘉兵衛

日米交流の「シドモア桜」は、静岡県静岡市清水区興津の桜です。現在も株分けされた兄弟桜が元気に花を咲かせています。

【別ネタで今度】「シドモア桜」と山岡鉄舟

|

| 冬の牡蠣そば! 美味い! |

|

| お茶屋さんで飲んだ一杯のお茶 |

|

| 清水名物 黒はんぺん |

食べ物も美味しい清水へ ぜひ一度!

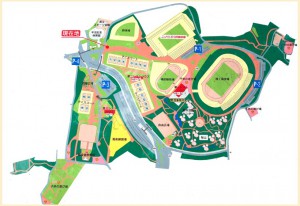

No.173 6月21日(木)横浜の代表的な運動公園

1964年(昭和39年)6月21日(日)の今日、

横浜市神奈川区にある三ツ沢公園(みつざわこうえん)で、

この年の10月10日開催予定の「第18回夏季東京オリンピック」に向けた横浜フェスティバルが開催され約45,000人が参加しました。

「第18回夏季東京オリンピック」は

日本及びアジア地域で初めて開催されたオリンピックです。

(戦前に幻の東京オリンピックがあります)

アジアやアフリカ諸国による初出場が相次ぎ、過去最高の出場国数となりました。

国内では関東エリアは勿論

日本全国で戦後日本の復興と国際社会への参加セレモニーとして多いに盛り上がりました。

この東京オリンピックの会場は国立競技場他東京中心でしたが、

横浜市内でも

「横浜文化体育館」(バレーボール)と

「三ツ沢蹴球場」(サッカー)が

予選会場として使用されました。

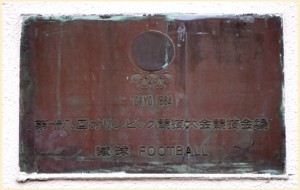

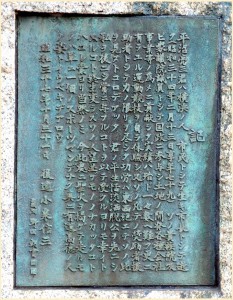

「三ツ沢蹴球場」(現在「ニッパツ三ツ沢球技場」)正面ゲートには殆ど読めない東京オリンピック会場の記念プレートが着いています。

|

| 下の写真右上のプレート■に見える部分を拡大したもの |

現在Jリーグ横浜FCのホームグランドとして

サッカーファンに愛用されていますが、

ここはピッチと観客席の距離が近く「日産スタジアム」とは全く違う臨場感のある試合を見ることが出来ます。

1964年(昭和39年)6月21日(日)のイベントには約45,000人を集めます。

この三ツ沢公園は広さ300,055m2(約90,766坪)あります。

サッカーコートはもちろん、多数の競技場と馬術練習場、野外教育施設等が豊かな緑の中に配置されています。

※桜の名所でもあり、花見シーズンには数十万人の花見客で賑わいます。

三ツ沢公園は1949年(昭和24年)10月に開園し、

東京で開催された国体のバレーボール会場となしました。

第10回神奈川国体運営で活躍し1959年(昭和34年)に在職中に亡くなった平沼亮三(第15代・16代市長)の尽力が大きく、公園の中心部には彼のスポーツマン市長を彷彿とさせる像が建っています。

|

| 「平沼さんの像」と命名されています。 |

|

| 小泉信三による記 |

「横浜文化体育館」

No.132 5月11日 熱く燃えて半世紀

まさに、三ツ沢の丘から眼下に広がる沼地(西区平沼近辺)は

5代目平沼九兵衛が1839年に埋め立てを始め、

7代目平沼九兵衛の代で完成した街でもありました。

※横浜駅西口エリアは、もう一人岡野家による新田開発も忘れてはいけませんね。

公園施設の大半は南西側に集中していますが

北東側は豊顕寺市民の森(豊顕寺の裏山)につながる馬術練習場、

テニスコート等が整備されています。

またここには西南戦争(明治10年)から第二次世界大戦までの神奈川県出身戦死者を慰霊する「戦没者慰霊塔」が建っています。

|

| 意外と認知されていないのが残念です |

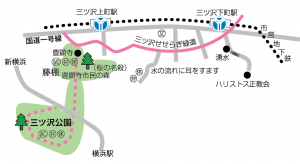

アクセスはバスが最適ですが、最寄り駅としては市営地下鉄三ツ沢上町駅から豊顕寺市民の森経由が一番便利でしょう。

豊顕寺市民の森も藤棚が見事です。

|

| おすすめ散策ルートをつくりました |

公園を横切る新横通りの歩道橋から眺める風景はなかなか味わい深いものがあります。

|

| テニスコートの向こうには丹沢山系が広がっています。 |

公園内のおすすめスポット

■横浜市三ツ沢公園青少年野外活動センター

http://www.yspc.or.jp/mitsuzawa_yc_ysa/

(余談)

1964年(昭和39年)開催の「第18回夏季東京オリンピック」選手村で世界の選手達を満足させた全国のコック達でした。

(この時、陣頭指揮に立ったのが帝国ホテルの犬丸徹三、とホテルニューグランドの野村洋三でした。二つあった食堂の内「富士食堂」は帝国ホテルの村上信夫総料理長が、「桜食堂」はニューグランドの入江茂忠総料理長が指導、指揮したそうです。

(もう一つ「インターナショナル食堂」があったが資料発見できず。)

「センターグリル洋光台店」のオーナーシェフ鈴木勇さんは「富士食堂」で料理の腕を発揮されたとか。別の機会に 調査してみましょう!?

No.172 6月20日(水) 階級差なく埋葬

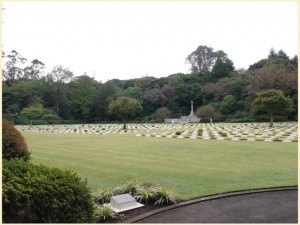

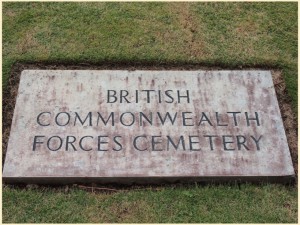

保土ケ谷区狩場町にある「英連邦横浜戦死者墓地」をご存知ですか?

横浜にある外国人墓地の一つです。

今日は「英連邦横浜戦死者墓地」のエピソードをご紹介します。

|

| 英連邦横浜戦死者墓地 |

(プロローグ)

1998年(平成10年)1月15日(木)

来日中のトニー・ブレア英国首相は、16センチの積雪で首都圏の交通が麻痺状態の中、万難を排して保土ケ谷区権太坂「英連邦横浜戦死者墓地」を訪れます。

(当時私は保土ケ谷に住んでいたので雪の中、

異様な交通規制を印象深く記憶しています)

英国の要人は全て来日の際ここを訪れます。

1975年(昭和50年)に来日したエリザベス女王、

そして1991年(平成3年)来日したダイアナ妃もここを訪れ慰霊に祈りを捧げました。

(英連邦法)

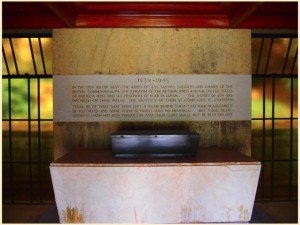

この「英連邦横浜戦死者墓地」は終戦直後の

1946年(昭和21年)6月20日(木)の今日

日本軍が使用していた児童遊園地を連合軍が接収した日です。

ここは約8ヘクタールの広大な敷地で、英国がいち早く戦死者墓地候補に決定し、政府間交渉に入ります。

米国とは異なり、この広大な空間を、“英連邦戦死者の埋葬場所”の候補地とした理由は、英連邦独特のルールがありました。

「戦死者の遺体は本国に送還せず、階級差なく現地で埋葬するという原則」(1917年制定)に従ったものでした。

「英連邦横浜戦死者墓地」は日本政府から譲り受け、英国政府が管理し現在1,853の慰霊が葬られています。

※英連邦墓地は世界に2,500カ所余り、小規模を含めれば21,000カ所あるといわれているなか、世界最大級の規模です。

(静寂と鎮魂の別世界)

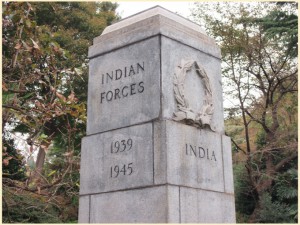

ここに埋葬されている戦没者の大半は、第二次世界大戦中に日本の捕虜となり、没した人たちです。

出身国別にイギリス区、オーストラリア区、カナダ・ニュージーランド区、インド・パキスタン区、戦後区の5区に分けて埋葬されています。

No.122 5月1日 ハイデルベルク・ヘンリーと呼ばれた男

ここは“観光地”ではありませんが、横浜の歴史を知る大切な空間である事は間違いありません。

一度は訪問しておく価値のあるところです。

一般開放されていますが、あくまで墓地ですのでご注意下さい。

■英連邦横浜戦死者墓地(参観無料)

参観時間:AM8:00〜PM5:00

住所:保土ヶ谷区狩場町238

アクセス:JR保土ヶ谷駅からバスで20分、「児童遊園地前」下車。

|

| アクセスマップ |

(余談)

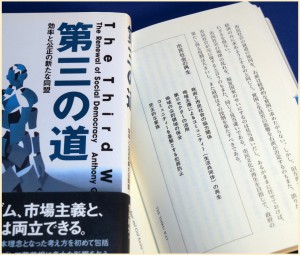

1998年に来日したトニー・ブレア英国首相は「第三の道」を新しい政治体制の方向と位置づけ絶大な支持を得て労働党を安定政権に導きます。

|

| 一読の価値あり |

当時野党民主党の代表だった「菅直人」との会談で

菅直人が 「政権奪取の秘訣は何か」と尋ねます。

ブレア首相は

「その前に、我が労働党は政権を取るまでに18年もかかったことを申し上げたい」

「政策の出発点に文化のよりどころがなければ、一時的に新しいもの好きの支持を得ても、根を下ろす力にはなりません」

民主党の議員諸君「第三の選択」読み直したほうが良いかもしれません。

No.171 6月19日(火)虚偽より真実へ、暗黒より光明へ 我を導け

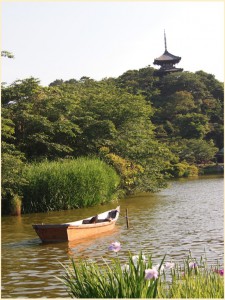

歌人佐佐木信綱(44歳)は横浜三渓園に行き、

滞在していた詩人であり思想家のタゴールと面会しました。

(タゴール日本と出会う)

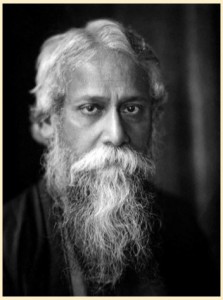

1913年(大正2年)アジア人として初のノーベル賞(文学)を受賞した

インドの詩人Sir Rabindranath Tagore(1861年5月7日〜1941年8月7日)は、

1901年〜1902年(明治34年〜35年)にインドを訪遊中の岡倉天心と交流します。

かねて関心の高かった日本(人)との出会いでした。

横浜生まれの岡倉天心は、

近代日本の美術界に多大な貢献と影響を与えた人物ですが、

国内でのトラブルから再起のための充電の旅でもありました。※

|

| 開港記念横浜会館横にあります |

※1898年彼の尽力で開校した東京美術学校で天心排斥運動が起き

横山大観、下村観山らと共に学校を去ります。

No.280 10月6日(土)天心と三渓

(日本への旅)

ノーベル賞で一躍有名になったタゴールは1916年(大正5年)

アメリカへ講演の旅に出ることになります。

途中日本に立ち寄りますが、

その時すでに岡倉天心は亡くなっていました。

(1913年(大正2年)9月2日没)

天心の弟子で親友だった横山大観宅に逗留しますが、

手狭だったこともあり交流のあった原富太郎(三渓)に相談をします。

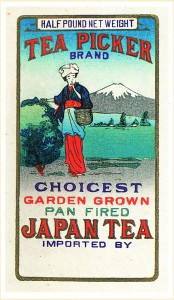

原富太郎は、養祖父の原善三郎がこの地に初めて建てた

山荘”松風閣”(伊藤博文が命名)をゲストハウスとしてタゴールに提供します。

|

| 松風閣は横浜大空襲で焼失します。 |

|

| 一部松風閣付属施設の遺構が残っています。 |

6月18日(日)タゴールは横浜三渓園を訪れ

9月2日(土)岡倉天心の命日に日本を発つまでの二ヶ月半、

横浜(日本)を堪能します。

http://www.sankeien.or.jp/

|

| 現在の松風閣(展望台) |

|

| 現在は 本牧の工場地帯が広がっています |

|

松風閣の眼下に広がる上海友好庭園(三渓園とは別)

前の丘の頂上が松風閣

|

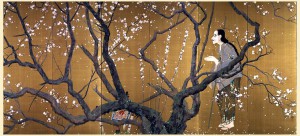

松風閣滞在中、

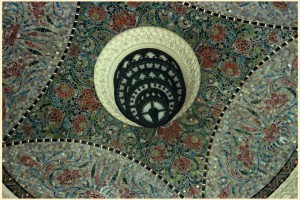

彼は多くの三渓コレクションの代表作、下村観山作品に触れ感動します。

中でも三渓園の臥竜梅に着想を得たという弱法師

(重要文化財で現在東京国立博物館蔵)をいたく気に入ります。

弱法師は、謡曲「弱法師(よろぼし)」を題材にしたもので、

盲目の俊徳丸が梅花の下で見えないはずの落日の気配を描く様が描かれています。

このモチーフにタゴールは

当時の植民地インドと独立に奔走するマハトマガンジーらに思いを寄せたといいます。

この観山作「弱法師」を記念にするために原三渓は、

“模写”を荒井寛方に依頼します。

これが縁で、荒井寛方はタゴールに招かれインドで絵画教授を務め、

その後の作品に大きな影響を与えます。

※観山の記念碑が本牧山に建っています。

(多くの人がタゴールに面会)

横山大観を初め当時の美術界、文学界の重鎮がアジア初のノーベル賞作家を訪問します。

彼が三渓園に到着した日の翌日6月19日(月)には歌人佐佐木信綱が訪れます。

また7月11日(火)には秋田雨雀、吉田絃二郎らが訪ねます。

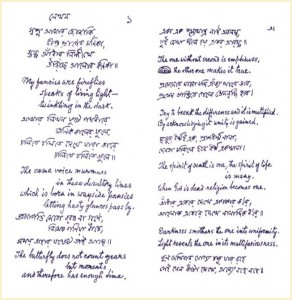

(Stray Birds)

三渓園滞在中に 詩人として執筆活動も行います。

タゴール作品の代表作の一つ「さまよえる鳥」(Stray Birds)の草稿を執筆します。

日本を離れ、講演先のアメリカで326編からなる構成詩「Stray Birds」を発行します。

「Stray Birds」

By Rabindranath Tagore

[translated from Bengali to English by the author]

New York: The Macmillan Company, 1916

の冒頭には

To T. HARA

of Yokohama

と書かれています。

「Stray Birds」は

http://www.sacred-texts.com/hin/tagore/strybrds.htm

でどうぞ。iPod iPad bookにもあるそうです。

STRAY birds of summer come to my window to sing and fly away.

And yellow leaves of autumn, which have no songs, flutter and fall there with a sigh.

三渓園の夏と秋の情景から始まっているように感じます。

最後に彼の言葉を 今の時代に贈ります。

虚偽より真実へ、暗黒より光明へ 我を導け

■横浜とインドの関係

参考サイト

横浜インドセンター

http://www.yokohama-india-centre.jp/

No.170 6月18日(月) 大荷物「リゾート21」の旅

1986年(昭和61年)6月18日(水)の今日、

東急田園都市線開通20周年記念イベントの一貫として伊豆急行株式会社の「リゾート21」号が田園都市線を走りました。(6月22日(日)までたった5日間)

でもこの企画は大変なできごとでした。

どこが大変だったのか?調べてみました。

その一部をご紹介します。

|

| Thanks Watanabe |

(公共性という障壁)

鉄道事業はその公共性から民営化されても多くの法律に埋もれながら現在も一部硬直化している分野です。

(だから安全であるということもあるのですが、

ここでは公共事業についての言及は避けますね)

この1986年(昭和61年)の企画は、同じ東急グループとはいえ伊豆急行株式会社の車両を田園都市線で走らせてしまうという途方もないものでした。

伊豆急は東急(五島慶太)の夢の出発点でした。

同じ五島の夢“田園都市構想”の実現の場だった「田園都市線」に「リゾート21」号が走ることは大変感慨の深い出来事だったと思います。

http://ja.wikipedia.org/wiki/多摩田園都市

http://ja.wikipedia.org/wiki/東急田園都市線

リゾート21

http://www.izukyu.co.jp/dennsya/r21/index.html

(何が大変なのか)

他社の軌道上を別企業の車両が走る

(しかも荷物として)走るのは大変面倒なことです。

特に当時はまだ国鉄時代でしたから交渉にも時間がかかったと思います。

まあ分割民営化直前※参照で<柔軟>だったのかな?

鉄道会社は基本24時間365日不眠不休の事業ですから、空いた時間に電車を走らせることは簡単なことではありません。

なにせバス停の位置を数m移動させるにもものすごい手続きが必要な時代でした。

しかも、使用したい車両は伊豆の「リゾート21」号です。

が実際は、

この車両伊豆から運んだのではなく、

「京浜急行金沢文庫駅」に隣接する「東急車輛製造株式会社(現在の総合車両製作所)」で製作された、

できたて「リゾート21」を「長津田駅」まで“京急”と“国鉄”の路線を使って運んだ次第です。

これが今考えても ぞっとするくらい 現場は大変なことだったんです。

(金沢文庫から長津田の長い旅)

さあどうやって運んだのでしょうか?

線路はつながっていますから 線路を使って運べば良いのですが、

二つの大きな問題がありました。

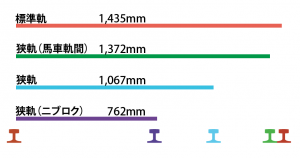

一つは軌間の問題です。

軌間とはレールの幅です。

この話しも前段が長いのですが簡単にいえば、日本は(電力以上に複雑)標準軌、狭軌の2規格が存在します。

■標準軌

日本では新幹線、主に関西の私鉄、路面電車、多くの地下鉄路線

京浜急行はこの標準軌です。因みに横浜市営地下鉄も標準軌です。

■狭軌

軌間が1,067 mm (3ft6in) 規格がJR(旧国鉄)在来線、東京近郊私鉄、地下鉄で東急田園都市線はJRと同じ規格です。

(もう一つ規格がありますがここでは触れません)

|

| 軌道規格を図にしました。 |

【解決は神武寺にあり】

京急金沢文庫にある車両工場では“全国の車両”を取り扱っています。ということは様々な軌道規格に対応している秘密があるにちがない。

ありました。

京急の「標準軌」から国鉄JRの「狭軌」に繋がる場所があります。

京急逗子線の「神武寺駅」です。

駅構内からJR横須賀線に軌道が繋がっています。

ここで軌道変更が可能になっています。

(お荷物!)

運びたい車両「リゾート21」は“貨物扱い”で運ばれました。

ちょっとややこしいのですが、

国鉄(JR)路線は、貨物列車が通ることが出来る路線が(現在でも)決まっています。

単純に旅客線路を最短距離にというような選択ができません。

結果

「リゾート21」は、(お荷物として)下記の長い旅をしました。

|

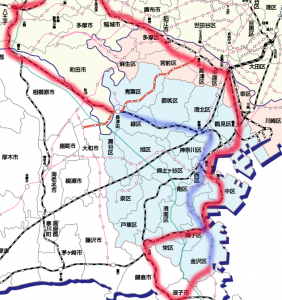

| 青線が最短距離、貨物線を使うと赤線ルート |

●スタート

金沢文庫工場→京浜急行逗子線→(神武寺駅)→国鉄(JR)横須賀線逗子駅→大船駅→根岸線に入り磯子経由桜木町から貨物専用線に。

|

| MMの脇を抜けるJR貨物線 |

|

| マリノススタジアム前を通過する日石のタンク車 |

国鉄(JR)貨物線「新興駅」経由

|

| JR貨物新興駅付近(新子安近く) |

鶴見操車場→現在の武蔵野線路線で北上します。

(え!武蔵野線?)

武蔵野線の営業区間は鶴見駅から千葉県船橋市の西船橋駅までです。

現在は、府中本町から西船橋駅まで開通していますが、路線は貨物線として「鶴見ー府中本町」間が繋がっています。

先を急ぎます。

中央線八王子経由、横浜線から長津田駅まで国鉄線路を使い、

ここから東急田園都市線に入りました。

長ーい旅が終わります。

■要は、東神奈川と長津田間は貨物列車が走れない!!ということに尽きます。

(帰りはどうなった?)

逆ルートですが、終着点は伊東駅です。

東海道本線貨物線路でマイホーム伊豆に帰ります。(納品?)

(このルート設定は、各種規則、Wiki等を使って私個人が推論した範囲を出ません。

ほぼ間違いがないと思いますが事実と異なる点がありましたらご指摘願います)

→現在継続調査中です。

6月18日関連付録

【海外移住の日】

1908年のこの日、本格的な海外移住の第一陣781人を乗せた笠戸丸(神戸発)が、ブラジルのサントス港に到着した今日を「海外移住の日」としました。

(横浜由縁)

1966年に独立行政法人国際協力機構が制定しました。

Japan International Cooperation Agency、略称JICA

本部

〒102-8012 東京都千代田区二番町5-25 二番町センタービル

JICA横浜

http://www.jica.go.jp/yokohama

〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港2-3-1

ここのレストラン、ラウンジはおすすめ(穴場です)

港が見えるレストラン

「Port Terrace Cafe(ポート テラス カフェ)」

No.169 6月17日(日)私は武器を売らない

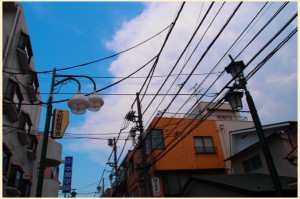

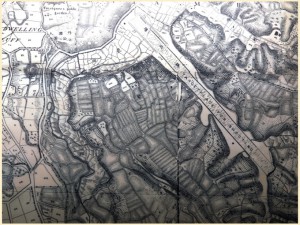

横浜スポーツの百年に1876年(明治9年)6月17日(土)の今日

「北方の鉄砲場でスイス人の射的会開催」とあります。この記述を手がかりに。北方の鉄砲場のエピソードを探索してみる事にします。

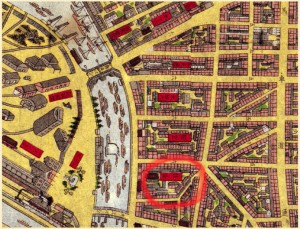

|

| 現在の中区大和町あたり |

明治初期の地図に、細長い不思議な敷地を見ることが出来ます。

“鉄砲場”とあるこの場所は、1865年(慶応元年)に居留地の外国人が作った射撃場兼練兵場です。現在のJR山手駅から本牧通りまでの大和町商店街がちょうどこの位置にあたります。

居留地軍の教練の合間にレジャースポーツとして射撃を始めました。

最初に始めた外国人はスイス人でした。ファブル・ブラント、フランソワ・ペルゴら時計商人の手で会員制「スイスライフルクラブ」が結成されました。すぐに別の射撃倶楽部「横浜ライフル・アソシェイション」が結成され毎週射撃会がここで行われたそうです。

「スイスライフルクラブ」のファブル・ブラントは時計商でもあり武器商人でもありました特に薩摩藩人脈に強く西郷 隆盛、大山 巌らもここで射撃を楽しんだそうです。

ファブル・ブラントについては、

http://www7b.biglobe.ne.jp/~scemo3440/favre-brandt.html

に詳しいのでぜひ参考にしてください。スイス人と日本の関わりが幕末から深く繋がっていたことに驚きます。

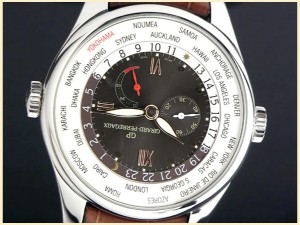

さらに興味深いのが、時計職人であり時計商のフランソワ・ペルゴです。彼は生まれ故郷スイスの名門時計時計製造業の家に生まれました。

独立したてのスイス産業界の期待を背負い、スイス時計製造業組合からアジア(日本)支店開設の委任を受け来日します。

ペルゴは1864年にエドワルド・スネル(Edward Schnell)と横浜でスイス時計の輸入商社「シュネル&ペルゴ」を設立しますが、スネルが武器販売を優先しようとしたところからペルゴと対立してすぐに商会を解散し独自の会社F.ペルゴ(F.perregaux & Co. )を創設します。

ペルゴは当時の商社が武器販売で財を成していましたが、自らの時計技術を信じました。しかし時計はそう簡単には売れなかったようです。そのためサイドビジネスとして炭酸飲料水販売等も行っていたようです。

ペルゴは日本で最初に時計を製造し販売した人物といえるでしょう。

1870年代に入りペルゴの時計ビジネスはようやく軌道に乗り始めますが、居留地に良く発生した火事で会社を失ってしまいます。

そして会社再建の心労で脳卒中となり亡くなります。

(山手外国人墓地に埋葬されています)

(ここに漫画や資料で深い関わりを詳細に紹介しています)

http://www.gp-japan.co.jp/g_perregaux/f_perregaux/

実家であるスイス(Perregaux & Co. )社が横浜モデルを記念発売したことがあります。文字盤のYOKOHAMAにご注目ください。

フランソワ・ペルゴ限定モデル税込価格で1,050,000円(税込)だそうです。もう完売しているかもしれません。

ちょっと現在の鉄砲場(大和町商店街)付近を散策します。

|

| 銭湯も健在です |

|

| 和服の染み抜き店があります |

|

| かつては「チャブ屋」もあった通りですが、今は下町風の商店街です。 |

「横浜側面史のチャブ屋」に関しては別な機会に ご紹介します。