ホーム » 2012 (ページ 26)

年別アーカイブ: 2012

No.148 5月27日 決裂前夜のこけら落とし

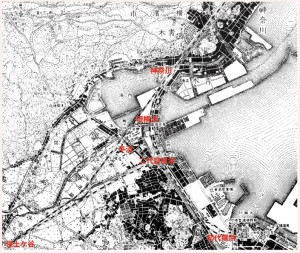

1945年(昭和20年)終戦とともに始まったGHQによる接収は、横浜経済の心臓部の殆どに及びました。

一方で、1946年(昭和21年)から戦後の新しい市民施設整備も急ピッチで進みます。

1949年(昭和24年)の今日、

5月27日保土ケ谷区に「神奈川県立保土ヶ谷公園硬式野球場」が完成し“こけら落とし”に「巨人対東急フライヤーズ」戦のプロ野球公式戦が行われました。

|

| 神奈川新聞スタジアム 正面ゲート |

■保土ケ谷球場でプロ野球

「神奈川県立保土ヶ谷公園硬式野球場」は現在、「保土ケ谷・神奈川新聞スタジアム」とネーミングライツされています。

保土ケ谷球場といえば、現在神奈川県高校野球の聖地ですが過去にプロ野球も何試合か行われました。

1950年(昭和25年)と1951年(昭和26年)に計6試合の公式戦が開催された記録が残されています。

1951年(昭和26年)に行われた「国鉄スワローズ対大阪タイガース戦」を最後に開催されていません。(Wiki)

アクセスが不便であることと、定員が14,817人とプロ野球興行規模としては手狭だったこともあったのでしょう。(現在では3万人収容が基本)

それにしても、

「巨人対東急フライヤーズ」戦とは 中々ビッグなカードが行われました。

この試合が行われた1949年(昭和24年)は、プロ野球にとっても歴史に残る年です。

この年の暮れ、プロ野球再編問題が起ります。

1939年(昭和24年)に結成された日本野球連盟がセパ両リーグに分裂します。

プロ野球再編問題 (1949年)

http://ja.wikipedia.org/wiki/プロ野球再編問題_(1949年)

この資料を読むと、歴史は繰り返す!とはよくぞ言ったものです。

2005年度からようやく「 日本生命セ・パ交流戦」が行われるようになりますが、このセパの仲の悪さは半世紀も続いた“遺恨関係”にあったようです。

(プロ野球も場外乱闘?)

読売新聞社と私鉄系(特に東急)との喧嘩?

当時からのセパ陣営をみるといろいろ変わりましたね。

正確ではありませんがざくっと変遷史を紹介します。

【セントラル野球連盟】

○読売ジャイアンツ

○広島カープ

○大阪タイガース(阪神タイガース)

○セリーグに分裂後初優勝した松竹ロビンズ

(大洋松竹ロビンス→大洋ホエールズ)

○名古屋ドラゴンズ(中日ドラゴンズ)

○国鉄スワローズ(ヤクルトスワローズ)

○まるは球団

(大洋ホエールズ→横浜大洋ホエールズ→横浜ベイスターズ→横浜DeNAベイスターズ)

【太平洋野球連盟】

●西日本パイレーツ

(西鉄クリッパーズ→西鉄ライオンズ→埼玉西武ライオンズ)

●近鉄パールズ

(近鉄バファローズ→消滅→オリックス・バファローズ)

●阪急ブレーブス(オリックスブレーブス→消滅→オリックス・バファローズ)

●大映スターズ(大映ユニオンズ→消滅→ロッテマリーンズ)

●毎日オリオンズ(千葉ロッテマリーンズ)

●南海ホークス(福岡ソフトバンクホークス)

●東急フライヤーズ(北海道日本ハムファイターズ)

※人気のセントラル、実力のパシフィックなんていわれた時代もありました。

■2004年(平成16年)東北楽天ゴールデンイーグルス新規登場

(余談)

1948年(昭和23年)8月17日にプロ野球初のナイトゲームが、横浜公園平和野球場(当時接収中でルー・ゲーリッグスタジアム)で開催されました。

カードは「読売ジャイアンツ対中日ドラゴンズ」で結果は3対2で中日ドラゴンズの勝利に終わりました。

(県立保土ケ谷公園)

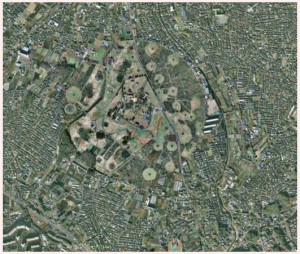

「神奈川県立保土ヶ谷公園硬式野球場」のある「県立保土ケ谷公園」についてご紹介しましょう。

■「県立保土ケ谷公園」概要

所在地:横浜市保土ケ谷区花見台・明神台・仏向町地内にまたがっています。

面積:34.7ha (東京ドーム約7個分と表記されています)

※いつも思うのですが“東京ドーム”何個?といってもぴんとこないんですがね。

駐車場:最大808台(普通791台・大型10台・身障者用7台)

まず硬式野球場が完成しその後サッカー場、ラグビー場、体育館、テニスコート、運動広場、プールが整備され神奈川県で初めての総合運動公園として1957年(昭和32年)に完成しました。

サッカー場は2002年のワールドカップサッカーの際、サブグランドとして整備され国際基準の芝となり、ドイツチームが練習に利用し注目を集めました。

神奈フィルの拠点となっている「かながわアートホール」も音楽や演劇活動の拠点となっています。

|

| かながわアートホール 公演が無ければ見学できます |

散策、ジョギングコースとしても良質な環境を提供しています。

四季の花が咲き乱れ、特に桜と梅は 観桜観梅で人が溢れるくらいです。

|

| ジョギングコースとして人気があります |

「神奈川フィルハーモニー管弦楽団」

http://www.kanaphil.com/

「かながわアートホール」

http://www.kanagawa-arthall.com/

(関連ブログ)

No.95 4月4日 横浜DeNAベイスターズの本拠地「ハマスタ」開幕

No.139 5月18日 マッカーサーに嫌われた男

(横浜接収初期の簡単史)

昭和20年8月15日 終戦

8月30日 マッカーサー厚木飛行場到着、横浜進駐

9月2日 降伏文書調印(本牧沖)、米第8軍が横浜上陸

10月24日 国際連合成立

昭和22年10月16日 上瀬谷基地 接収解除(昭和26年再接収)

昭和25年6月25日 朝鮮戦争勃発

10月21日 横浜国際港都建設法公布・施行

昭和26年8月2日 横浜市復興建設会議結成

9月8日 対日平和条約・旧日米安全保障条約調印

昭和27年2月15日 大桟橋接収解除

2月28日 行政協定調印

3月1日 横浜港内水面接収解除

4月8日 横浜公園(一部)接収解除

4月28日 平和条約・旧安保条約・行政協定発効

7月26日 日米施設区域協定調印

昭和28年7月27日 朝鮮戦争休戦協定調印

12月5日 在日兵站司令部(JLC)(横浜税関)返還

昭和29年7月1日 防衛庁設置、自衛隊発足

昭和31年12月18日 国際連合加盟

昭和32年6月21日 岸・アイゼンハワー共同声明

8月1日 米国防総省が在日米軍地上戦闘部隊撤退を発表

No.147 5月26日 明るく豊かな国民生活の形成に寄与

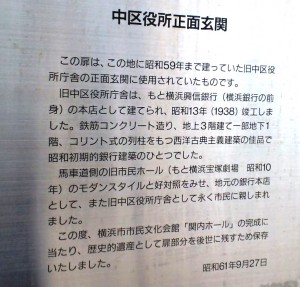

1987年(昭和62年)の今日、5月26日付けの神奈川新聞記事に

「遊び感覚の運動いかが 市が推進」

ということで6種類の「ヨコハマさわやかスポーツ」を市として普及させたいという内容でした。

シャフルボード、ペタンク、インディアカ、チュックボール、ディスクゴルフ、バウンドテニス

何種類上記の種目知っていますか?

実際経験したことありますか?

これら6種類の新しい「ヨコハマさわやかスポーツ」は現在発展し15種類に増えています。

グラウンドゴルフ、ソフトバレーボール、輪投げ、ナインゴール・ドッヂビー、シャフルボード※、キンボール、フリンゴ、ボッチャ、キックターゲット、ペタンク※、インディアカ※、チュックボール※、ディスクゴルフ※、バウンドテニス※、ファジーテニス

※印は初期6種目

http://www2.yspc.or.jp/ysa/sawayaka/

http://www.hamaspo.com/sport/vol_s027/navi.html

この新しいスポーツは、全国的に「レクリエーションスポーツ」または「ニュースポーツ」の振興として奨められたもので、

横浜市以外では

パラシュット、タスポニー、カローリング、クロリティといった種目を推進している自治体もあります。

一部競技に関するリンクを紹介しておきます。

■http://ja.wikipedia.org/wiki/インディアカ

■http://ja.wikipedia.org/wiki/チュックボール

■http://ja.wikipedia.org/wiki/ディスクゴルフ

■http://ja.wikipedia.org/wiki/キンボール

■http://ja.wikipedia.org/wiki/フリンゴ

●バウンドテニス

http://boundtennis.or.jp

●グラウンドゴルフ

http://www.groundgolf.or.jp

※ごめんなさい 全部紹介していません。

(横浜方式?)

横浜市のユニークなところは、

当時の文部省が推進していた市民スポーツの振興施策の一つ「レクリエーションスポーツの振興」を横浜方式で少しアレンジしたことです。

「ヨコハマさわやかスポーツ」とネーミングし独自色を“ちょっと”出しました。

種目にも“横浜らしさ”が出ています。

背景には

1988年(昭和63年)「全国スポーツ・レクリエーション祭」が開催される前にすべての区に指導員を育成・配置し、振興のしくみを整えるにあたり全国の自治体が組織作りをすすめたのですが、横浜も独自に作り振興に努めたのが「ヨコハマさわやかスポーツ」です。

上記の新聞記事にはゲートボールだけが老人のスポーツではないとして新しいスポーツを採用したとあります。ちょうどこの頃は日本全国「ゲートボール場」ばかりが目立った時代でした。

実は、この人気沸騰したゲートボール、競技性が高く結構闘争心の出るスポーツで一部からもう少し幅広く参加できる高齢者・ファミリー向けスポーツの振興をという背景があったようです。

上記の15種類の新しい「レクリエーションスポーツ」

この中で横浜らしいものはシャフルボードとペタンクでしょう。

(シャフルボード入門)

http://ja.wikipedia.org/wiki/シャフルボード

シャフルボードはイギリス生まれアメリカ育ちで船上のゲームとして世界に広まりました。細長いコートの上でディスク(円盤)を押し出し得点盤上に到達させてその得点を競います。

http://ysa3.web.fc2.com/

横浜に入港する客船の殆どにはシャフルボードコートが用意されています。

19世紀後半の“客船の時代”に

狭い船内で楽しむことができるゲームスポーツとして広まりました。

都筑区の葛ヶ谷公園には専用野外コートがあります。

(ペタンク入門)

http://ja.wikipedia.org/wiki/ペタンク

ペタンクは、フランスの国民的ゲームスポーツです。今から一世紀ほど前に、フランス南東部で生まれました。

街中の公園で季節を問わず競技の光景に出会うことができます。

横浜市内でもところどころで、見かけます。

金属製の800gくらいのボールを使って双方が目標に向かって投げ合いその接近度を測って勝敗を決めます。

※日本では鉄球の代わりに錘(おもり)入りゴム製のボールを使った室内向けペタンクも行われています。

(「ニュースポーツ」の背景)

背景について簡単に紹介しておきましょう。

日本で市民スポーツの重要性が叫ばれたキッカケが

1964年(昭和37年)の東京オリンピックでした。

オリンピックを前にスポーツ振興法を成立させ、地域でスポーツを通して健康維持、コミュニケーション等を醸成させる体制づくりを進めます。

スポーツ振興法(目的)

「スポーツの振興に関する施策の基本を明らかにし、もつて国民の心 身の健全な発達と明るく豊かな国民生活の形成に寄与することを目的とする。」

筑波大学名誉教授の佐伯年詩雄氏によると、

日本のスポーツ政策は、

社会状況の変化につれて、

●「社会体育」の時代

啓発的な性格を持つ1960 年代の「社会体育」

●「コミュニティスポーツ」の時代

急速な経済成長の中で地域住民の交流を重視する1970 年代の「コミュニティスポーツ」

●「みんなのスポーツ」の時代

スポーツの平等化と民主化を進める1980 年代の「みんなのスポーツ」

●「生涯スポーツ」の時代

生涯学習振興の一環である1990 年代の「生涯スポーツ」へと変化してきました。

横浜で「さわやかスポーツ」が始まった1887年(昭和62年)は「みんなのスポーツ」から「生涯スポーツ」への移行期で、スポーツメニューを増やすことで一人でも多くの市民にスポーツの機会を設けようという試みでした。

(ゲートボール席巻の時代)

前段で少し触れましたが

戦争直後に誕生した「ゲートボール」を忘れてはいけません。

高齢者スポーツと言えば「ゲートボール」です。

実はこのゲートボール、当初“子供達”のために発案された日本(北海道)生まれの「ニュースポーツ」の代表格です。

60年代から急速に競技人口が伸びたゲートボールは、最高時で600万人とまでいわれました。手軽に軽度な運動ができるゲートボールでしたが、一方で、ルールのバラツキや、競争心を煽る部分もあり一部に違和感を感じる層もでてきたため、選択肢を多くすることで広くスポーツ参加環境を整備しようと考えた(らしい)のです。

※(因みに)横浜生まれの「ニュースポーツ」はスポーツチャンバラです。

現在横浜市の公共スポーツ施設は「スポーツセンター」(各区に一つ)「地区センター(スポーツ未対応のところもあります)」弓道場、フィールドアスレティック、野球場、テニスコート、プール(屋内外)など多彩な施設を運営しています。

ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。

No.146 5月25日 学園祭に行こう!(修正)

明治学院大学の歴史は横浜から始まります。

明治学院大学は創設の地、横浜にキャンパスをオープンし

1985年(昭和60年)の今日、開校式典が行われました。

明治学院設立の起源は多くの人材を輩出した《ヘボン塾》です。

ジェームス・カーティス・ヘボンが1863年(文久3年)妻のクララと一緒に開設し

後に

男子部は明治学院、

女子部はフェリス女学院となりました。

(ヘボン)

日本に大きな足跡を残したアメリカ人宣教医師J.C.ヘボンは

開港の年1859年10月17日(安政6年9月22日)に横浜に到着し神奈川宿の成仏寺に3年暮らします。

1861年(文久元年)宗興寺に施療所を設け診療活動を始めます。

その後

“ヘボン式ローマ字”を考案し和英辞書『和英語林集成』を編纂して聖書の日本語訳を完成させるだけでなく英語普及の原動力となったことは有名です。

1880年に築地へと移転し1883年には1881年(明治14年)M.N.ワイコフが開校した先志学校を併合して「一致英和学校」と改称します。

1886年に一致英和学校、英和予備校、東京一致神学校の3校が合併して「明治学院」とすることを決定し

1887年に設立が認可され東京を拠点に多くの人材を輩出します。

1985年(昭和60年)創設の地「横浜」にキャンパスを開校し、来年2013年に創立150周年を迎えるにあたって記念事業「21世紀 ヘボン・プロジェクト」を始動しました。

「21世紀 ヘボン・プロジェクト」

http://mg150.jp/about/

(ヘボン関係「今日の暦」)

1月16日 指路教会建つ

1月21日 日中ビジネスに成功した先駆者

2月7日 鎌倉丸をめぐる4つの物語

3月25日 日本の運命を変えた男横浜に入港

明治学院大学横浜キャンパスは、

2005年から毎年「(地域密着型学園祭)戸塚まつり」を開催しています。

学生はもちろんですが、

地域住民と共に作り上げるイベントは新しい学園祭の方向を示しています。

年度テーマは

2005年度「挑戦」

2006年度「芽吹く」

2007年度「奏で、描け」

2008年度「心燈(しんとう)」

2009年度「Let’s〜!」

2010年度「たからばこ」

2011年度「Ready go!」

2012年度『カケル』

2013年度は

http://www.meijigakuin.ac.jp/matsuri/2013/index.html

明治学院大学 横浜校舎

〒244-8539

神奈川県横浜市戸塚区上倉田1518

(余談)

舞岡のふるさと村に隣接しています。

No.145 5月24日 BOY七十四(修正版)

1920年(大正9年)3月15日、その後の日本経済そして横浜経済の潮目となった日本初の戦後恐慌が襲います。

第一次世界大戦の好景気から生じた投機熱が冷めず、過剰生産による大暴落が起りました。

特に戦時中好景気の代表だった綿糸、生糸相場は半分以下に下落し関連金融機関は休業破綻に陥りました。地方の小銀行21社が大きな影響を受け、破綻・合併の道を辿ります。

大手生糸商三代目茂木惣兵衛の経営する茂木商店が倒産し

有力銀行の中では、横浜の第七十四銀行が5月24日の今日連鎖倒産しました。

|

| 茂木惣兵衛の邸宅のあった野毛山公園 |

この戦後恐慌を経営者達はどう乗り切ったか?

堅実経営で安定した原点回帰の経営者達が最終的に生き残っていくことになります。

中でも三井財閥、三菱財閥、住友財閥、安田財閥など財閥系企業や紡績会社大手はこの危機を乗り越えることで寡占化が加速し強固な財閥体制が構築されていきます。

横浜経済界も、地場の資本が大手に切り崩されていきます。

しかも

この後に訪れる関東大震災のダメージが「横浜没落」を加速させます。

東京政府にとって、お荷物になりかけていた横浜不要論が頭をもたげるようになります。それは金融機関に対しても同じことでした。

(銀行淘汰の時代)

少し時間を遡ります。

明治の近代制度導入の中で、銀行制度は日本経済の根幹を支える重要な改革でした。

1872年(明治5年)の国立銀行条例に基づいて全国に国立銀行が設立されます。

その数135に及びます。時の代表的経済人渋沢栄一は、銀行名を第一から第百三十五まで割り振ったといいます。

横浜には第二銀行と第七十四銀行が設立されました。

因みに

「第一銀行」は帝国銀行→第一銀行→第一勧業銀行→みずほ銀行

「第三銀行」は保善銀行→安田、富士銀行を経てみずほ銀行

「三十四銀行」は1933年に鴻池銀行、山口銀行と合併し三つの和で三和銀行になりその後東京三菱UFJ銀行となります。

といった具合に 生き残りのための合従連衡を繰り返します。

中には六十三銀行と十九銀行が合併し八十二銀行(63+19=82)と命名した銀行もあります。(たまたま初期の八十二銀行が無くなっていたためにできた名前です)

(横浜と群馬を結ぶシルクロード)

国立銀行条例のもと、

1878年(明治11年)7月に設立された第七十四国立銀行(後の七十四銀行)は、生糸を通して横浜と群馬経済を繋ぐ重要な金融機関として育っていきました。

明治初期の七十四銀行は、為替機関である第二銀行と異なる事業を展開しますが、

高島遊廓の移転に関する土地投資に失敗し、

また松方デフレによる金融引締めで危機的状況に陥ります。

1882年(明治15年)に既に自ら茂木銀行を興していた(初代)茂木惣兵衛が頭取になり七十四銀行の改革を断行します。

茂木は、優秀な金融マン旧大村藩士の森謙吾を支配人兼取締役に抜擢します。

森謙吾は茂木合名会社を総合商社化します。さらに七十四銀行と茂木銀行を合併し横浜を代表する銀行家として飛躍の道筋を描きますが、悲劇の恐慌が訪れます。

(横浜の悲劇)

1920年(大正9年)5月24日、横浜の七十四銀行と関連の深い横浜貯蓄銀行が突如3週間の休業を発表します。

理由は戦争恐慌による冒頭の茂木商店倒産による貸付金の焦げ付きでした。

その後も再開のめどが立たず休業状態が続きます。

第七十四銀行と横浜貯蓄銀行が破綻という未曾有の難局に直面した横浜経済界は、原富太郎らが中心となって七十四銀行の整理に乗り出します。

破綻銀行の受皿として預金者保護にあたるため

1920年(大正9年)12月16日に「横浜興信銀行」を設立します。

この「横浜興信銀行」設立までの物語は想像を絶する道程でした。55,000口の預金者、400人の債権者全員から承諾書を取り付け、市・県を説得し国との熾烈な交渉を重ね公的資金調達に成功します。(現在のように簡単ではなかったと思います)

この「横浜興信銀行」設立に奔走した原富太郎、渡辺福三郎、若尾幾造、井坂孝の4人の物語はもっと横浜人が知っておく必要があるでしょう。

(最も歴史の長い銀行)

1927年(昭和2年)には左右田銀行を吸収し、全国で唯一生き残った「横浜為替会社」(第二銀行)と1928年(昭和3年)に合併します。

さらに神奈川県内の6行を吸収し、神奈川県に本店を置く唯一の普通銀行として戦時経済を過ごします。

戦後になり

1957年(昭和32年)「横浜興信銀行」は「横浜銀行」に名称変更し現在に至ります。

世界最大の地銀、横浜銀行は「わが国最初の近代的金融機関である為替会社を祖先にもつ唯一の銀行」であり「日本で最も歴史の長い銀行」といわれています。

※「為替会社」とは「BANK(銀行)」の訳語として命名されました。全国に8社(東京、横浜、京都、大阪、神戸、大津、新潟、敦賀)設立され近代銀行のはじまりと言われましたが、横浜為替会社のみ生き残りました。

|

| 旧浜銀を保全するために移動しているところです。 |

横浜銀行 Bank of Yokohama=BOY

http://www.boy.co.jp/

No.144 5月23日 教育熱は時代を超えて

明治時代は近代化の嵐が吹き荒れた時代でした。

様々な新制度が異例のスピードで導入されていきました。

庶民の生活変化は若干の時間差があったようですが、

早々に新しい制度で時代を感じ取った変化が「学校開校」です。

明治の初期には、“地域の力”で初等学校が全国各地に多く開校しました。

いずれの時代も教育熱は高かったようです。

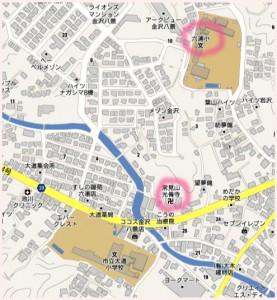

1873年(明治6年)の今日、5月23日に開校した六浦小学校を通して横浜の学校物語をご紹介します。

|

| 横浜学校沿革誌昭和32年刊より |

まず、六浦小学校のHPをご覧ください。

http://www.edu.city.yokohama.jp/sch/es/mutsuura/

最近、小学校のHPはあまりチェックしたこと無かったので驚きました。

情報量充実していますね。(思わず私も自分の母校をチェックしました)

■横浜市金沢区六浦小学校

1873年(明治6年)学制に従って

第一大学区・第七中学区・第七十四小学の「三分学舎」として創立しました。

三分学舎の三分は当時の村名の三分村に因んで命名されました。

地域でまとまり“村の学校”という意味合いが大きかったようです。

学校開設で一番の課題が「教室」をどこに開くかでした。

全国の学校の多くは“お寺”や“個人宅”に設立されました。

六浦小学校「三分学舎」も地域で由緒ある「浄土宗光傳寺本殿」を借りて設立されました。

この光傳寺は、1573年(天正元年)の創建と伝えられる浄土宗の寺です。

光傳寺には、本尊阿弥陀如来立像の「首は春日、胴体は運慶」という伝説に関する縁起が残されていて12世住職の慧通が書き留めたものといわれています。

また、地蔵菩薩像は「永仁2年増慶」の銘のある秀作で、神奈川県の有形文化財に指定されています。

|

| 山門 |

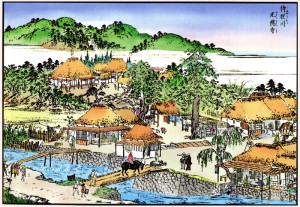

江戸名所図絵から見るとこの光傳寺の建つ六浦周辺は、侍従川に沿って風光明媚なところだったようです。朝比奈を通じて鎌倉を結ぶ要衝にあった六浦は、多くの人で賑わっていた様子が分かります。

|

| 江戸名所図絵 |

(現在も若干面影を辿ることができます)

【小学校の歴史】

Wikipediaでは小学校設置の歴史を下記のように記しています。

「1872年(明治5年)8月3日の学制発布により始まった日本の近代教育制度において、初等教育は当初、小学校尋常科という名称の学校で行われ、

1873年(明治6年)1月15日に設置された官立の東京師範学校附属小学校(現在の筑波大学附属小学校)を皮切りに、

1875年には、ほぼ現在並みの約2万4千校の小学校が全国各地に設置された。」

制度上は「1873年(明治6年)1月15日」を皮切りにとありますが、全国各地には(一部歴史的藩校、寺子屋を除いても)すでに初等学校の役割をもった学舎が多く開校していました。明治の新制度導入以前でも教育に関しては地域の関心は高かったようです。

1873年(明治6年)に学制がスタートし、横浜でも次々と初等教育学校が設置されます。

■横浜(現在の市域)で明治期に開校した初等学校は68校あります。(現在345校)

記録上現存する横浜最古の小学校は

明治5年7月に開校した緑区北八朔町にある横浜市立山下小学校(中村学舎)です。

以下初期の初等学校をリストアップします。

開校日の後の学舎名は開校当時の学校名です。

子安小学校(明治6年1月14日開校)←子安学舎

北方小学校(明治6年2月10日開校)←小学就蘭学舎

都岡小学校(明治6年2月25日開校)←今宿学舎

鉄小学校(明治6年4月1日開校)←鉄学舎

元街小学校(明治6年4月1日開校)←三到学舎

末吉小学校(明治6年4月1日開校)←末吉学舎

星川小学校(明治6年5月8日開校)←星川

磯子小学校(明治6年5月1日開校)←森田学舎

保土ケ谷小学校(明治6年5月5日開校)←小学保谷学舎

日野小学校(明治6年5月10日開校)←日野学舎

大綱小学校(明治6年5月2日開校)←篠原?

六浦小学校(明治6年5月23日開校)←三分学舎

と続きます。

※根岸、磯子小学校も明治6年5月に開校

これらの学校の殆どが地域のお寺や個人住宅に間借りしてスタートしました。

あなたの出身小学校の歴史、改めて確認してみると意外な発見があるかもしれません。

No.143 5月22日 横浜遺産、あまりに無名!

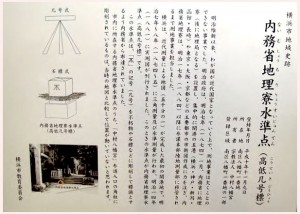

北緯:35度26分01秒

東経:139度37分50秒

この位置にあるごく普通の神社、

明治時代の そして横浜の貴重な刻印の物語をご紹介しましょう。

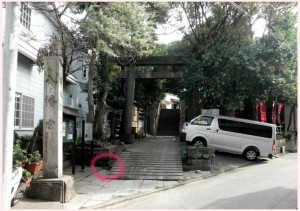

(まえおき)

1932年(昭和7年)の今日、現在の南区八幡町にある中村八幡宮の上棟式が挙行されました。

“おそらく”関東大震災で受けた本宮の再建が行われたものです。

創立年代は不詳ですが、第60代天皇醍醐天皇(885年〜930年)の頃すでに「八幡大明神」の神祠としてここにあったと伝えられている神社です。

社格は明治6年に八幡村の村社となりました。

この神社はごく普通の“村の鎮守様”ですが、Wikipediaの【八幡神社】には

横浜の八幡神社の一つにリストアップされています。

http://ja.wikipedia.org/wiki/八幡宮

中村八幡宮(横浜市南区八幡町)

杉田八幡宮(横浜市磯子区)

根岸八幡神社(横浜市磯子区根岸)

舞岡八幡宮(横浜市戸塚区舞岡町)

八幡社(横浜市青葉区)

※横浜市内にはざっと数えても36もの八幡神社がありますから、選ばれた理由を知りたいところです。 この中村八幡宮は、横浜橋商店街を抜け三吉演芸場を過ぎ「三吉橋」を渡り寂れてしまった「三吉橋商店街」の途中にあります。

この中村八幡宮は、横浜橋商店街を抜け三吉演芸場を過ぎ「三吉橋」を渡り寂れてしまった「三吉橋商店街」の途中にあります。

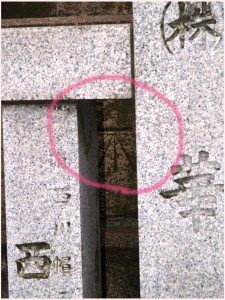

ここに、1876年(明治9年)8月から1年間だけ作られたきわめて珍しい内務省地理寮水準点(BENCH MARK)が残されています。

日本近代測量の重要な遺産ですが、現在数えるほどしか残存していません。

なかでも当時の位置に残っているものは文化財に指定されるほど貴重なものです。

(BENCH MARK)

横浜は日本で最初に近代測量が行われ五千分の一地図を完成させた街です。

明治新政府が近代国家となっていく上で正確な「地図」が必要となり明治7年(1874年)1月、内務省に地理寮(後の地理局、現在の国土地理院)を設置しました。

てはじめに開港5港(横浜・神戸・新潟・函館・長崎) と東京・大阪・京都など主要都市の市街図作成に力を注ぎました。

測量の基本は三角点を使った「三角測量」ですが、高低差の正確な測量には三角点に加えて標高の位置情報が必要となります。

当時、恒久的な建築物や石組み、または標石等に

「不」の字に似た記号を刻み、計測点とし横棒部分が標高ラインを示しました。

この記号“水準点”が内務省地理寮水準点(高低几号標)で、英語ではBENCH MARKといいます。

この頃、政府は欧米列強各国のスタンダードモデルを急いで取り入れた時代でした。

このBENCH MARKは導入期に1年だけ採用されたイギリス式の測量技術の貴重な遺産です。

なぜ日本語で「几号」というか面白いエピソードが残っています。

記号から机を連想し、机と同じ意味の「几」の字を当て「几号(きごう)水準点」もしくは不の字から「不号水準点」と呼ばれました。

(余談)

港湾用語で、船に積み下ろしをする積荷を一時的に保管して荷捌きをする簡単な小屋(保税倉庫)を上屋(うわや)と呼び作業を「上屋業務」といいます。開港時、外国人(英語系)がこの建物を見てWare houseと呼び、日本語の「上屋」の造語ができたと言われています。

(貴重な「不」の字に似た記号)

測量の行われた横浜にはこの内務省地理寮水準点が幾つか残っています。

震災、空襲、接収という三大苦を経ても現存しているのは大変なことなんですが、一部のマニアにしか知られていないのは残念です。

■中村八幡宮以外の横浜「不号水準点」

(本牧山妙香寺)

横浜市中区妙香寺台8

北緯:35度26分01秒、東経:139度39分02秒

→未調査(すみません)

(山谷庚申塔)

横浜市南区山谷110

横浜市南区山谷110

北緯:35度25分47秒、東経:139度37分31秒

(伊勢山皇大神宮)

横浜市西区宮崎町64

北緯:35度27分00秒、東経:139度37分36秒

|

| 設置当時から移動されています |

|

| 覗き込まないと見えません |

■観光コンテンツ

寺社は重要な観光コンテンツです。

その歴史軸、カテゴリー軸(祭祀)、由緒軸等だけでは「京都」に「鎌倉」にかないません。

横浜の観光コンテンツ構築にはそこに別なサブカテゴリーをセットすることで確実なものになっていきます。

まだまだひろがる「横浜コンテンツ」

No.142 5月21日 戸塚は鎌倉?(加筆修正)

今日は金環日蝕。

皆さん目撃できましたか?

奇跡的に横浜は雲が切れました!!!(2012年)

(本題に)

横浜には18の区があります。

東京23区との大きな違いは?

横浜18区は区によって様々な個性があるところでしょう。

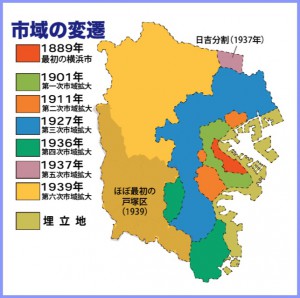

横浜市の西、江戸時代に整備された五街道の一つ東海道に添って広がる戸塚区は1939年(昭和14年)の今日、横浜市7番目の区として誕生しました。

|

| と 戸塚区マークです |

“戸塚区”は誕生当時も現在も横浜で最大面積を持つ区です。

誕生当時は現在の「瀬谷区」「泉区」「栄区」も戸塚区の一部でした。

|

| 横浜市西部は全て戸塚区でした。との字に似ていますね! |

歴史的には鎌倉時代・江戸時代に栄えた街道の区です。

南北に瀬谷区から栄区まで鎌倉往還が通り、鎌倉時代の重要な交易路でした。東西には東海道が通る街道に添って戸塚宿がありました。

(大学駅伝の戸塚中継所でも有名です)

■文明開化の名産品

現在の「戸塚区」は昭和初期まで鎌倉郡でした。

そこで生まれた名産品が「鎌倉ハム」です。

(鎌倉ハム)

1876年(明治10年)鎌倉郡上柏尾村の戸塚街道に面した外国人向けホテルでイギリス人技師ウィリアム・カーティスが製造販売したため「鎌倉ハム」と呼ばれました。

現在“鎌倉市ブランド”になりつつありますが、横浜市戸塚生まれの鎌倉ブランドということになります。

もし「柏尾ハム」と呼ばれていたら?

(農工商の街)

戸塚区は農業、工業、商業バランスの取れたエリアといえるでしょう。

横浜農産物ブランド 「はま菜ちゃん」の重要な生産地です。

http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/nousan/brand/

中でも横浜特産の「浜なし」は戸塚区の特産で中心生産地となっています。

■舞岡へ行こう!

戸塚区には、

平成2年に指定された102.6ha(農地 35.2ha、山林 24ha、その他 43.4ha)に及ぶ市内最大級の環境保全地域『舞岡ふるさと村』があります。

たっぷり大自然(決してオーバーではありません)を楽しむことが出来ます。

|

| たっぷり一日過ごせます。谷戸の風景が現役で残っています |

『舞岡ふるさと村』虹の家

http://www1.c3-net.ne.jp/nijinoie/

【ハム工房まいおか】

舞岡の北見畜産で生産された豚肉を使用したハムを作っています。

http://www.hamumaioka.co.jp/

■今も?日立村

戸塚駅、東戸塚駅周辺は日立製作所の工場、関連企業群が多くあり“日立村”と呼ばれました。(現在は移転等で縮小しています)

その他、ブリヂストン、山崎製パン、第一パン、ポーラ化粧品他大手企業の工場が操業しています。

地元企業(本社機能のある企業)の拠点もあります。

紳士服のコナカ

http://www.konaka.co.jp

大倉陶園

(ショップもおすすめ)

http://www.okuratouen.co.jp/

横浜文明堂

(お店は伊勢佐木です)

http://www.yokohama-bunmeido.co.jp/

大川印刷

(創業132年目です)

http://www.ohkawa-inc.co.jp/

■ようやく始まりました(2012年現在)

横浜市内の西の拠点、戸塚駅の西口再開発事業が

半世紀かかってようやく事業が始まりました。

横須賀線、東海道線、市営地下鉄の通る戸塚駅ですが、

駅前の不便さは「関東随一!!?」でした。

現在 商業施設トツカーナが完成し 今年(2012年)の秋に戸塚区役所(新庁舎)が移転、完成します。(しました。→2013年5月時点)

トツカーナ

http://totsukana-mall.net

|

| 工事中の風景 |

|

| 全景大きく入口写真ですみません |

|

| 現在の区役所。創設当初の石碑があります |

No.306 11月1日(木)戸塚駅東口小史

No.351 12月16日(日)戸塚踏切をなんとかしろ

■柏尾川流域の桜

(写真がありませんが、戸塚区をドーーンと横切る柏尾川沿いの桜は見事です)

|

| 川沿いの木々は桜です |

■地図で何時も不思議発見

深谷町に広大な在日米軍深谷通信所(送信施設)があります。国内屈指の米軍通信施設で、空から(地図で)見ると不思議な空間に見えましたが、全面返還が決定しています。

(余談)

学生時代のアルバイト先が戸塚駅前にあった

日立システム開発研究所でした。

当時の駅前空間は狭くタクシーも旋回が難しいような狭隘空間でした。

でも俗称“闇市”「旭町通商店街」や「さくらモール」でのレトロな飲みニュケーションが懐かしい。

|

| バスゾーンを除いた程度のスペースしかありませんでした |

No.141 5月20日 もしかしたら菊名区?

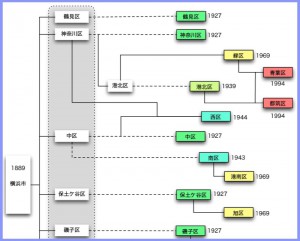

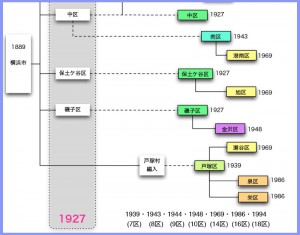

横浜市の区制は昭和2年、

鶴見区・神奈川区・中区・保土ケ谷・磯子区の5区からスタートしまた。

何度か周辺町村の編入を繰り返しながら市域を拡大し、

1939年(昭和14年)5月20日と21日は横浜市6番目7番目の区

「港北区」と「戸塚区」がそれぞれ開庁式を行った日です。

|

| 港北区のマーク |

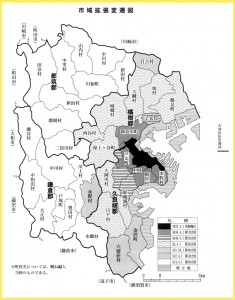

現在18区ある横浜市は、昭和14年で町村合併をほぼ終え現在の市域となりました。

(第6次市域拡大)

この市域拡大に伴って新しく港北区と戸塚区を設置しました。

とにかく広い二つの区が誕生することになります。

(港北区)

今日は5月20日に開庁式を行った港北区をちょっと紹介します。

港北区は、区の中央を蛇行して流れる鶴見川と縦断する東急東横線沿線として発展した区です。区名を決定するとき、有力だったのが「菊名区」でしたが、港の北部「港北」になったそうです。

この港北エリアは編入、分区の歴史を繰り返しめまぐるしく変わります。

■行政区再編成に関してはぜひ下記サイトを

http://www.city.yokohama.lg.jp/kohoku/suisin/kikaku/rekisigaiyou.html

昭和14年当時港北区が広かった!!!ということがよくわかります。

■鶴見川

鶴見川は関東エリアでも珍しいダムの無い一級河川ですが、流域は水害の歴史でした。

暴れ川だった鶴見川と言えば河口域の鶴見区をイメージされる方が多いかもしれませんが、港北区の歴史は鶴見川の歴史と言っても過言ではありません。

「港北区史」(昭和61年発行)には鶴見川年表が資料データとして編集されています。 現在「横浜スタジアム」のある港北区小机町3300番地あたりは、かつて建設省指定の鶴見川遊水池でした。氾濫の多い鶴見川が増水し洪水の危険が生じた場合、水を逃がす用地として整備されます。(まだ用途目的としては残っているかもしれません)

現在「横浜スタジアム」のある港北区小机町3300番地あたりは、かつて建設省指定の鶴見川遊水池でした。氾濫の多い鶴見川が増水し洪水の危険が生じた場合、水を逃がす用地として整備されます。(まだ用途目的としては残っているかもしれません)

そのため、「日産スタジアム」はお椀のような形をして地面から浮いたような構造になっています。 一方、綱島の町も鶴見川の水害と戦った歴史を持つ街です。

一方、綱島の町も鶴見川の水害と戦った歴史を持つ街です。

「ツナシマ」の地名は州の中の島、中州、湿地に浮かぶ島、津の島という意味からも水と縁の深いことがわかります。

かつて有名だった「綱島の桃」も水害に強いということで生まれたものです。

■今回のおすすめ

横浜市大倉山記念館一帯

大倉山記念館は、1932年(昭和7年)に実業家で後に東洋大学学長などをつとめた佐賀出身の大倉邦彦によって創設された大倉精神文化研究所の本館を横浜市に寄付し市が管理している記念館です。

|

| 施設内見学も可能です。図書室もあります。 |

この記念館周辺の緑地帯は素敵な散策コースです。

特に一角に広がる“梅園”は見事です。ここに因んだ地域限定の梅酒も人気です。

「大倉山記念館」

http://o-kurayama.com/

(よこみち散歩)

■知る人ぞ知る バー GLORY

http://barglory.com/

名バーテンダー 宮内 誠さんのお店

桜木町にも支店があります。

■エルム通り商店街

1988年(昭和63年)に港北区役所が移転したのを機会に、20億円を超える総事業費を費やして整備された商店街です。

http://www.natsuzora.com/may/town/okurayama-elm.html

|

| 港北区役所(茶の外観が素敵です) |

(エピソード)

横浜出身の最初で(最後の?)横綱 33代武蔵山 武(悲劇の横綱と呼ばれました)は港北区日吉の出身で、奇遇なことに港北区役所が開庁した日と同じ5月20日(昭和10年)に横綱昇進が発表されました。

【港北区関連】

1月6日 天然スケートリンク開場(大倉山)

2月14日 バレンタインにふさわしい素敵なニュース(新横浜)

3月31日 自治体国取り合戦勃発(日吉)

3月14日 東京に近過ぎ、横浜中心部に遠い駅の物語(新横浜)

【18区関係】

No.311 11月6日(火)18区誕生

No.140 5月19日 ねぎしへいそご!

今日は殆どの方には無用の(鉄道ネタ)です。

少し 横浜の歴史をかいま見ることができます。

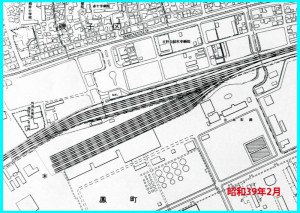

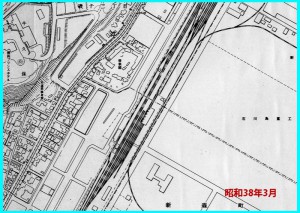

1964年(昭和39年)の今日、

国鉄桜木町駅から磯子駅まで延伸し「根岸線」が誕生した日です。

|

| 現在の磯子駅、海側は工場地帯 |

|

| 桜木町駅、上りは京浜東北、下りは根岸線と掲示 |

(素朴な疑問)

1.根岸線開通前、横浜駅〜桜木町駅は何線?ご存知ですか?

2.「京浜東北線」と「根岸線」は同じ?違う?

3.磯子駅まで延伸したのに何故「根岸線』?

“根岸線”、“京浜東北線”に関して、 Wikipediaでは

俗に言う“荒らし”対策がとられている炎上ネタとなっています。

(どこを争いたいのか?よくわかりませんが)

(2012年5月現在)

疑問1ですが

根岸線開通前、横浜駅〜桜木町駅間は「東海道本線支線」でした。

日本で一番最初の鉄道は、東海道本線の支線として条件が揃ったので

着工しました。次第に現横浜駅と現桜木町駅間は“鉄道計画”の主軸から脇に追いやられていきます。→市庁舎・県庁のある“関内地区”に駅がない!!!

疑問2は

「京浜東北線」と「根岸線」は区別して使用されています。

「京浜東北線」は“通称路線名”

「根岸線」は“路線名”です。

→良く判んない!ですね。

(解説)

■1964年(昭和39年)5月19日

国鉄桜木町駅から磯子駅まで路線が延伸され、横浜駅から磯子駅(現在は大船駅)を“新線名”として「根岸線」と命名しました。

一方、横浜駅から大宮駅までを「京浜東北線」と呼んでいます。この「京浜東北線」という名称は“通称路線名”として便宜上付けられている名称です。

※『京浜東北線」は戦前、横浜〜東京の東海道本線、東京〜大宮の東北本線を使った近郊線が通称路線名として使われるようになったものです。

東海道本線の近郊線が京浜線

東北本線の近郊線が東北線と言われ、両線を合わせて「京浜東北」としたのが始まりです。

京浜東北線に対し、

新しく開通した根岸線は、横浜駅〜桜木町駅路線(東海道本線の支線)に桜木町〜磯子間の新しい路線が加わって開通した路線として設定されました。

(彷徨える横浜駅)

ところが、この横浜駅が初代(桜木町駅)から二代目(高島町)に、そして現在の位置に(三代目)として移動したため路線区間の設定が複雑になりました。

【横浜駅〜桜木町駅】の歴史を簡単にマップに示しました。

■さて「根岸線」の由来ですが、

これも正直良くわかりません。

磯子線にしても不思議はありませんが、何故「根岸線」となったのでしょう。

少々調べてみました。

根岸線には意外な顔があります。

桜木町から磯子(現在は大船)までの路線管轄は「JR貨物」と「JR東日本」が共同で担っています。

そのため日本貨物鉄道(JR貨物)と神奈川臨海鉄道の管理駅もあります。

ここの路線には日本最大規模の製油所である「JX日鉱日石エネルギー」根岸製油所がありそのタンク車(タキ)の操車場が広がっています。

車両基地と呼ぶほどの規模ではありませんが、

国鉄時代の重要な貨物駅であったことは間違いありません。

根岸駅、意外と大きな駅です。

|

| 根岸駅 |

|

| 磯子駅 |

現在も一部が残る米軍の根岸住宅があったことと少し関係があるかもしれません。

(余談)石崎川路線

野毛の湘南鉄道予定路線だった街区のなごり同様に

高島町(二代目横浜駅)から保土ケ谷駅に繋がっていた旧東海道本線のなごりがまだ残っています。

|

| ピンクの帯(着色)が初期東海道本線跡、JR住宅から現在はマンション群に |

(おそまつでした)

No.139 5月18日 マッカーサーに嫌われた男

1945年8月下旬、約50万人の米軍が日本占領のために進駐してきました。

その中心人物が、ダグラス・マッカーサーです。

彼を中心に日本占領時代が始まりました。

マッカーサーとニューディーラーと呼ばれた占領チームは次々と新しい占領政策を実施していきます。

ところが、

1948年(昭和23年)の今日5月18日に発表された「ジョンストン報告書」をまとめたドレーパー陸軍次官率いる使節団の方針は、対日占領政策を大きく方向転換するものでした。

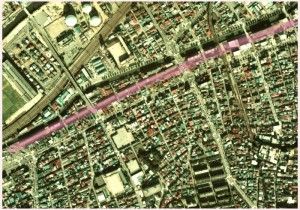

上図の通り、横浜中心部は昭和25年頃ほとんど接収されていました。

例えば港湾部の接収は横浜経済(日本の貿易)にとって機能停止を意味しました。

特に石油精製プラントの接収は致命傷でした。

■ドレーパー陸軍次官の評価は、アメリカでも日本でも二分されています。

初期占領チームにいたセオドア・コーエンは「日本占領革命」の中で

ドレーパーを酷評し批判を展開しています。

一方、H・B・ショーンバーガーは「占領1945〜1952」で一定の評価を下してます。

国内でも、日本を米ソ冷戦体制に組み込んだ反共の砦としたという評価と、深刻な経済破綻(ハイパーインフレ)から救ったという評価が出ています。

|

| 表紙画像が無く汚れた自書で失礼 |

(近年改めて米国の占領政策評価が行われています。現在史の評価には一定の時間が必要のようです)

■マッカーサーとの対立

5月18日発表の「ジョンストン報告書」では、

日本の産業復興を最大の占領目的として位置づけ、

マッカーサーの掲げた占領政策にブレーキをかけるものでした。

ドレーパー陸軍次官とマッカーサーの対立は米国議会を巻き込んで熾烈な政治闘争に発展します。

結果はドレーパー勝利に終わり、1948年以降の実質占領経済政策は彼が握ることになります。

この闘争以降マッカーサーは指導力を失っていきます。

|

| http://www.corbisimages.com |

ドレーパーとマッカーサー

■大幅な政策転換

「ジョンストン報告書」は、日本経済自立のため輸出入の増大、経済力の集中排除緩和(財閥解体の緩和)などを勧告し、戦勝国に対する賠償算定額をストライク報告※よりも大幅に削減するものでした。

またインフレを収束させるため均衡財政確立を求め、公務員削減や補助金打切りを主張し、その後の占領政策の重大な転換点となりました。

※ストライク報告

1948年3月に公表された米国対日賠償調査団の報告書で、団長C.ストライクの名に因んだものです。日本の生産能力を戦前の水準に回復させるために対日賠償は軽減するべきだと提案し、軍需以外の民間生産施設を撤去しないように勧告します。

この「ジョンストン報告書」を受け、接収されていた造船、港湾、石油産業が順次復活していきます。

横浜経済は、この恩恵を大きく受けました。

当時の石油業界は

「終戦後すぐは、石油業への復帰はいくら頼んでも認めてもらえず、やむなくラジオ業、印刷業などをやったり、翌年からは旧陸海軍のタンク底にたまった油の集積作業をやるなどして、耐乏の生活をしていたわけだ。占領下の石油政策はGHQの経済科学局(ESS)と参謀部第四部で担当していたが、実際上は、外国石油会社五社から派遣された人員で組織された石油顧問団(PAG)が動かしていた。」(出光佐三『我が六十年間』追補,345頁より引用)

その後、米軍接収エリアは産業施設を中心に解除されていきますが、沖縄が返還されるまで国内で最も米軍接収面積の大きい都市であったことも事実です。

戦後処理の曖昧さが、今日の領土問題や、アジア関係に影を落としています。

一度掛け違ったボタンを直すには、より大きなエネルギーと覚悟が必要になるでしょう。