ホーム » 2016 (ページ 2)

年別アーカイブ: 2016

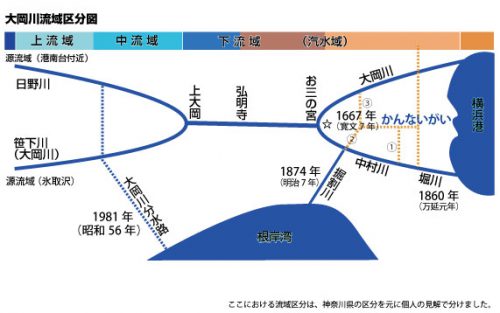

第860話 RE name Yokohama 大岡川

(あらためて解説表現を考えてみる)

「大岡川」とは?

こう尋ねられたときにどう答えるだろう?

一般的にはどう説明されているのでろう?

詳しくではなく 簡単にである。

てっとり早いのは<wikipedia>

「大岡川(おおおかがわ)は、神奈川県横浜市を流れ横浜港に注ぐ二級河川。上流の日野川と笹下川の合流地点より下流を本来は大岡川と呼ぶ。」

この説明ちょっと引っかかる。

ここで説明されているキーワードは

“横浜港に注ぐ二級河川”

“日野川と笹下川”

「本来は」 とある。日野川と笹下川の合流地点から下流が大岡川だと説明している。

<Wikipedia>では歴史的経緯から本来は<笹下川>の方が由緒ある名だと主張している。

無理無理の部分もあるが一読に値する。

基礎データにも相違が見られる。

https://ja.wikipedia.org/wiki/大岡川_(神奈川県)

横浜市はどのような説明だろうか?

ワンキャッチフレーズには少し長い説明だが引用する。

(横浜市 環境創造局 大岡川水系)

「大岡川は、全長14.04km、流域面積27.25km2の二級河川です。

川のはじまりは,横浜で2番目に高い円海山(えんかいざん)にあります。山からしみだした水は氷取沢(ひとりざわ)市民の森を流れ出て、港南区の上大岡で日野川と合流し、南区で中村川と堀割川(ほりわりがわ)に分流します。大岡川の本流は、中区の日の出町、野毛の市街地(しがいち)を流れ、みなとみらい21で横浜港に注ぎます。

大岡川と中村川に囲まれたところには、伊勢佐木町(いせざきちょう)・馬車道・中華街・横浜スタジアムがあり、市役所や県庁・横浜税関(ぜいかん)・県警(けんけい)本部などもあります。大岡川は、横浜の心臓部にあたるところを流れる川といえます。」

キーワードはwikipedia に加え

全長14.04km、流域面積27.25km2

横浜で2番目に高い円海山

氷取沢市民の森

南区で中村川と堀割川に分流

みなとみらい21で横浜港に

大岡川は、横浜の心臓部

もう一つ区域の真ん中を大岡川が流れる港南区(南区もそうだが)はどのような説明をしているか?

(横浜市港南区)

「大岡川(おおおかがわ)

大岡川は、円海山周辺の金沢区、磯子区、港南区に源を発し、上大岡駅近くの笹野橋で合流、南区、中区を経て、みなとみらい地区で横浜港にそそぐ川です。

港南区内では、日下小学校前を流れる通称笹下川と、日野地区を源とする日野川がおもな流れです。

昭和44年から工事を始めた大岡川放水路は、下流域の洪水対策として平成 年に完成しました。

日野川の日野立体近くから笹下川打越付近を経て、JR磯子駅近くの磯子区森で根岸湾に注いでいます。」

さらにデータも用意されている。

管理区分: 二級河川・準用河川

起点: 大岡川:(磯子区栗木)

終点: 大江橋(中区)

河川延長: 14.04キロメートル

流域面積: 27.25平方キロメートル大岡川放水路

起点: 大岡川:笹下二丁目

日野川:日野五丁目

終点: 森

河川延長: 3.64キロメートル

大岡川は二級河川にあたるので管理は神奈川県が行っている。

神奈川県はどのような説明か?

神奈川県の説明もかなり長いので冒頭部分を紹介する。

(神奈川県)

「大岡川は、横浜市内の中でも豊かな自然の残されている磯子区の円海山(標高153m)の氷取沢にその源を発し、丘陵地帯に挟まれた谷を下り上大岡で左支川の日野川を合わせた後に、平地部をゆるやかに流下し横浜市南区山王町のお三の宮付近で中村川を分派し、横浜市中区の桜木町駅付近で横浜港に注いでいる。お三の宮付近で大岡川から分派した中村川はすぐに堀割川を分派した後に、大岡川の南側を大岡川とほぼ平行に横浜の中心市街地を挟む形で流れ、西の橋付近で堀川と名前を変え、中区の山下町で横浜港に注いでいる。堀割川は国道16号に沿って南下し、根岸湾に注いでいる。幹川流路延長は約14km、流域 面積約35.6km2 の二級河川である。」

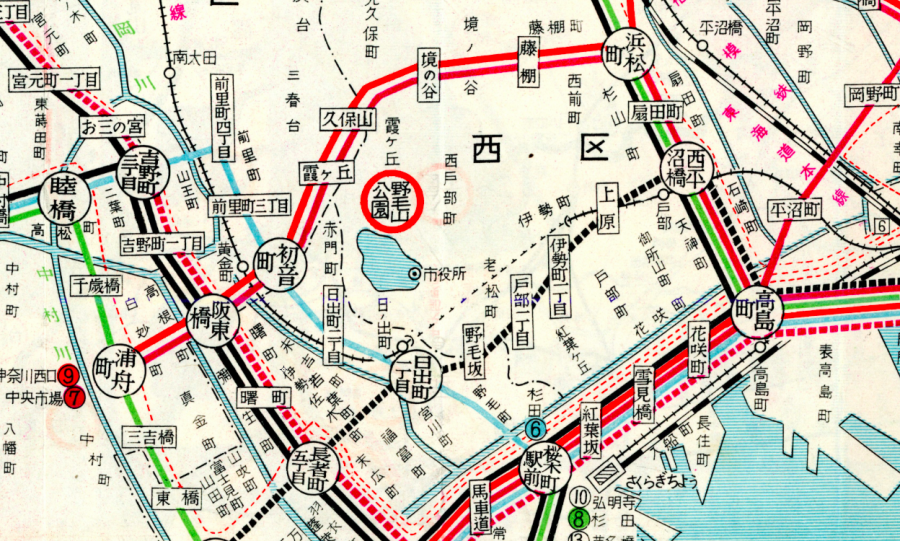

河川図を見て分かるように

大岡川は支流が合流し、下流域で再度分流してるため説明が難しいので神奈川県の苦労がよく分かる。

これに続く神奈川県の説明からキーワードを一部列記してみる。

・大岡川流域は南北に長い形状

・横浜市西区、中区、南区、港南区、保土ケ谷区、磯子 区、金沢区、栄区の8区

・大岡川は住民の身近な河川

・港町横浜の発展を支えた運河の面影が残る川

・お三の宮から下流の大岡川と中村川に囲まれた区域は、江戸時代初めまで「洲乾の湊」と呼ばれた遠浅の入り江

・水上ネットワーク都市横浜

(その他の大岡川解説文)

(その他の大岡川解説文)

■大岡川は横浜市南部の円海山を源流とする二級河川で、港南区や南区を通り、中区を抜けて横浜港へと至る。

かつて今の横浜港から伊勢佐木町あたりは入江の海で、中村川と分岐するお三の宮のある吉野町、蒔田公園あたりが大岡川の河口であった。

1656年(明暦2年)から材木商の吉田勘兵衛によって始められた新田開発により現在に続く地盤が造られ、それまで入江となっていたところの沿岸部が現在の大岡川と中村川となり、大岡川の河口も現在の桜木町辺りの下流まで延びた。

そんな大岡川は上流から中流にかけてはごく普通の河川と変わりないが、下流になると少々趣が異なってくる。

中村川と分岐し京急線と並行する南太田付近からは、春は京急線車内からもその美しい桜並木を堪能できる反面、近年まで黄金町から日ノ出町付近あたりには近寄りがたい、戦後から続く古い「昭和」の雰囲気が残っており、京急線のガード下から川沿いまで特殊飲食店が立ち並ぶ風俗エリアとしての顔をもっていた。(ヨコハマ経済新聞アンテナ)■下流が横浜のもっともメジャーな地区を流れる大岡川は全長14kmの典型的な都市型河川である。源流のある円海山は標高153m、磯子区峰町にあり、港南区・栄区・金沢区との境の緑地帯にある山だ。大岡川はこの円海山に端を発して横浜港に注ぐ中規模河川である。横浜の都会の超近代的な風景と横浜の最後の秘境?を結ぶ川、大岡川の姿を楽しんでいただきたい。

http://www.geocities.jp/kk810558/ooka.htm

■神奈川県横浜市の大岡川は、流域面積約35.6㎢、延長約28kmを有する2級河川である。該当河川は、源流を市内南部の円海山とし、市内5つの区を通り東部の横浜港へ流れる。

■「大岡川」とは 横浜市内を流れる川磯子区円海山周辺が源流の二級河川。

■大岡川は、神奈川県横浜市を流れ横浜港に注ぐ二級河川。上流の日野川と笹下川の合流地点より下流を本来は大岡川と呼ぶ。

■大岡川とは、一時ゴマあざらしの“タマちゃん”が出没して話題となった河川

■大岡川とは・・・源流は横浜市磯子区にある円海山。

港南区→南区→中区→横浜港へと注ぐ全長役12kmの二級河川。

■大岡川は、全長14.04km、流域面積27.25㎢の二級河川です。

磯子区氷取沢町、横浜で2番目に高い円海山を源に、笹下川として、

氷取沢市民の森を流れ、港南区上大岡で日野川と合流、大岡川となります。

■大岡川は源流を円海山に発し、ゲンジボタルが自生する氷取沢市民の森を流れて笹下川となり、上大岡の手前で日野川と合流し大岡川となり、南区、中区を経て横浜港に注ぐ流路延長約12kmの二級河川です。

■大岡川は、全長14.04km、流域面積27.25km2の二級河川です。

■大岡川は、円海山周辺の金沢区、磯子区、港南区に源を発し、上大岡駅近くの笹野橋で合流、南区、中区を経て、みなとみらい地区で横浜港にそそぐ川です。

■大岡川は、横浜市南部にある標高153メートルの円海山近くの「氷取沢市民の森」付近に端を発し、横浜港に注ぐ全長約14キロメートルの2級河川。

■大岡川は、横浜市南部にある標高153メートルの円海山近くの「氷取沢市民の森」付近に端を発し、横浜港に注ぐ全長約14キロメートルの2級河川。「横浜水辺マップ」は、中区・西区付近の、かつて「吉田新田」と呼ばれた下流域をカバーしている。

■大岡川は、磯子区の円海山あたりを源流にして途中で上大岡を通り、京急「南太田駅」付近でY字型に分岐します。北の流れは桜の並木を従えて流れくだり桜木町駅の脇から日本丸近くで海に出ます。南の流れは中村川と名前を変え、首都高と共に石川町から元町に沿って流れ、山下町で首都高と別れて海に出ます。

■大岡川は円海山に源を発し、横浜市の磯子区、南区を貫流し、桜木町付近で東京湾に注ぐ河川である。

流路延長14km、流域面積27.25㎞2で、流域の土地利用のほとんどは宅地であり、横浜の市街地を流れるいわゆる都市河川である。都市河川である大岡川周辺は人口密集地で治水重要性も高く、人の生命と財産が集中している。土地に余裕がないため、雨をどう流すかが治水上重要になってくる。そんな川を管理する上で一番重要なのは洪水対策でいかにして洪水を安全に流下させるかであり、水系には様々な治水上の工夫がされている。都市河川ならでは謎めいた川

(結び)

川の名というのは、上流と下流で呼び名が変わることはママあることだ。

川の規模の大小に関わらず、時代の流れで川の名が変わってしまうこともある。

横浜で一例を挙げるなら

一級河川支流 宇田川の名は 上流で「村岡川」と呼ばれ、現在もその名残を残している。本流は支流が集まっているので、多くの支流を合わせて<本流>の名が付けられている。大きい川となると<水系>という表現もある。

大岡川水系は 笹下川・日野川が合流し一本となり大岡川と呼ばれ蒔田に深い入り江の河口があったのが江戸時代中期まで。

その後、吉田勘兵衛が入り江を埋め立てる大事業に挑戦し、吉田新田が誕生します。ここで大岡川と中村川が誕生します。

まさに大岡川は、中世から近世、近代に至るまで 市街化する河川の歴史を明確に表していると言えるだろう。

大岡川下流域が近代化する過程で「運河の街」であったことを忘れてはいけないだろう。

大岡川を説明するキーワードは

・現在も自然ゆたかな円海山周辺の源流域

・吉田新田の誕生と横浜港に欠かせない川

・住宅が密集する都市河川という宿命

・都市発展に欠かせなかった「運河」

これらが説明されることが望ましいと思う。

(関連ブログ)

No.192 7月10日(火)【横浜の河川】もう一つの大岡川

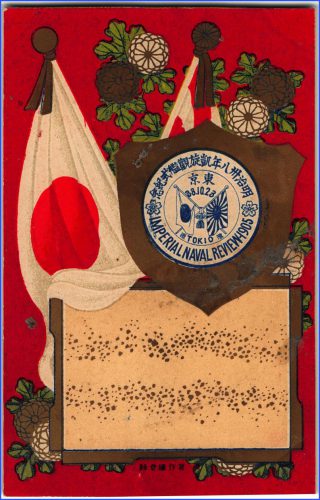

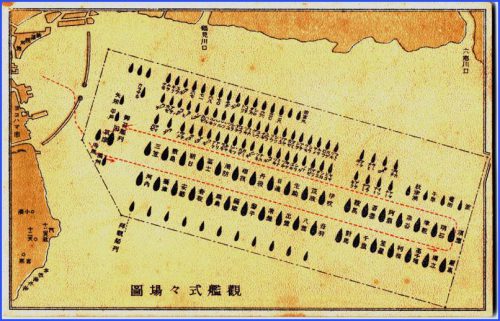

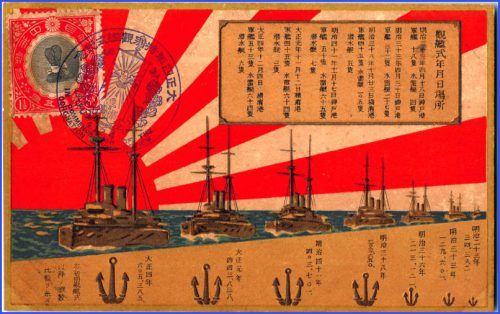

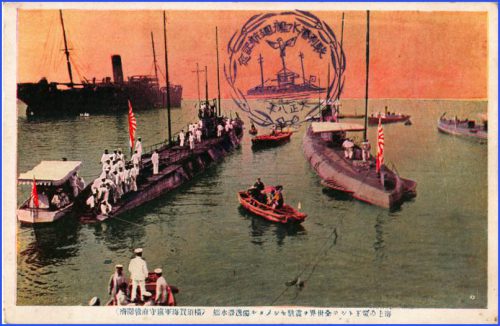

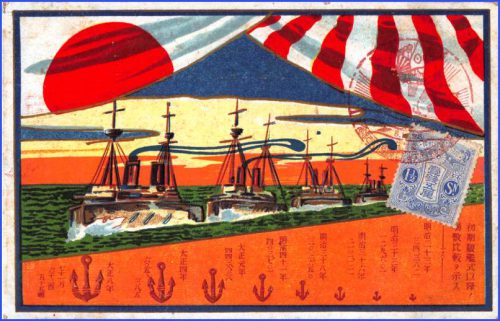

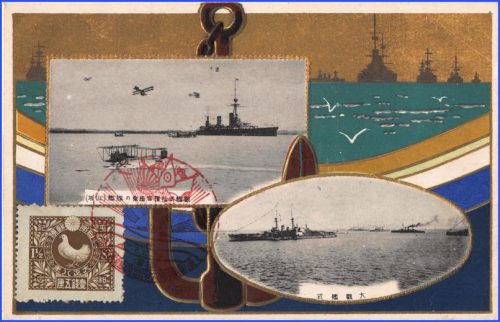

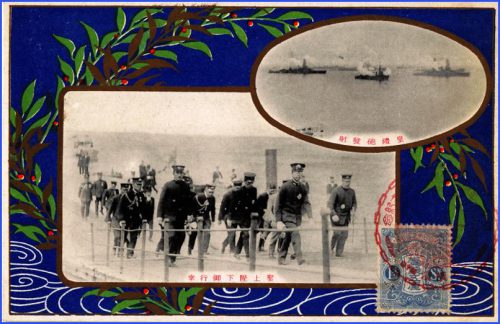

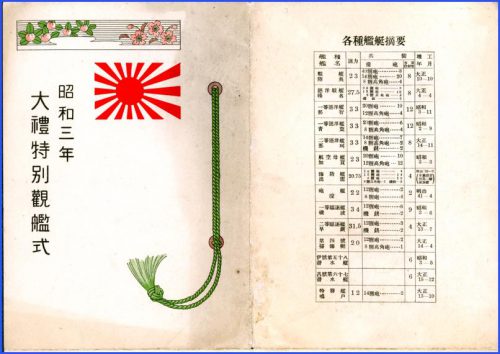

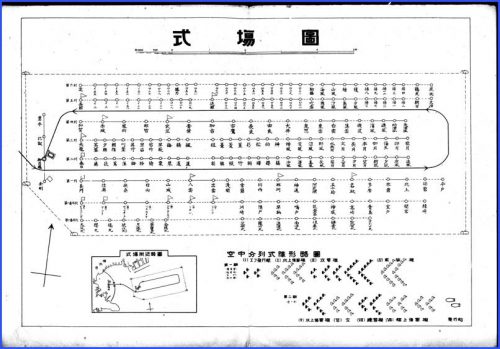

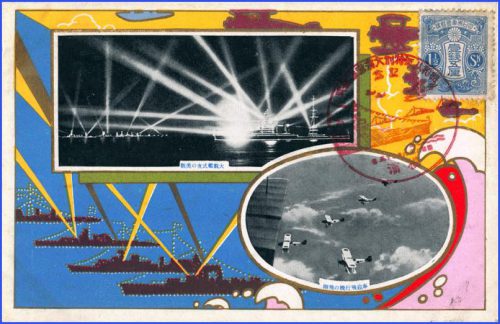

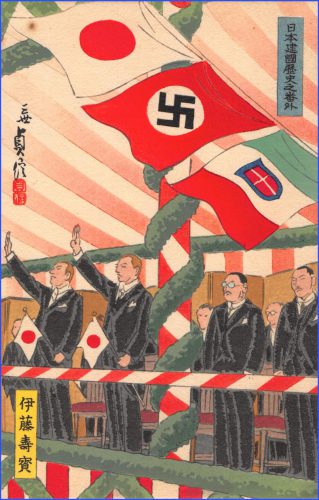

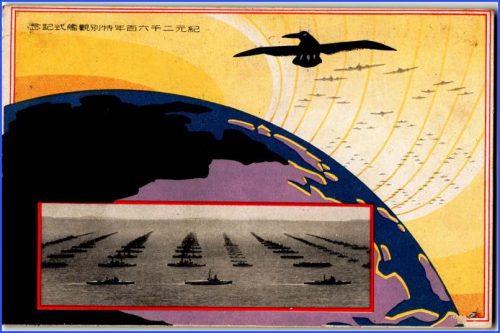

第859話【絵葉書の風景】観艦式に見る日本の歴史

戦前、海軍の大セレモニー観艦式が20回近く行われました。

今回は観艦式を<横浜絵葉書+資料>で整理し戦前の戦争史を振り返ってみます。

観艦式とは1341年に英国で始まった軍事デモンストレーションで、当時のエドワード3世が英仏戦争の際に指揮を鼓舞するために艦隊出撃の際に観閲したことが始まりです。

明治から昭和にかけて 日本海軍は「観艦式」を計18回実施しています。

この内、横浜で9回(半数)実施されました。

観艦式一覧

当時は第 回という名称では無く多くの場合年号で示しました。

○1868年4月18日(明治元年3月26日)

大阪天保山沖。参加艦艇数7隻

○1890年(明治23年)4月18日

神戸沖。海軍観兵式 参加艦艇数6隻

○1900年(明治33年)4月30日

神戸沖。大演習観艦式 参加艦艇数19隻

○1903年(明治36年)4月10日

神戸沖。大演習観艦式 参加艦艇数49隻

■1905年(明治38年)10月23日

横浜沖。凱旋観艦式 (日本海海戦勝利)参加艦艇数168隻

横浜沖。凱旋観艦式 (日本海海戦勝利)参加艦艇数168隻

横浜で最初に観艦式が行われたのが日露戦争終結(9月5日)に伴う凱旋観艦式 で「日本海海戦勝利」を祝う形で開催されました。

日露戦争は、第一次世界大戦につながる(近代)総力戦の始まりでした。

日露戦争終結は日本勝利という形でしたが、日露共々厖大な戦費負担と経済疲労に喘いでいて、当時の常識であった<賠償金>を得ることができなかった勝利でした。

国内世論は戦利品のない勝利の不満に沸騰し、暴動が起こり東京で初めて戒厳令(緊急勅令)が出されました。

このような中での戦勝をPRするために「凱旋観艦式」が行なわれました。艦隊の最高責任者(艦隊長官)は東郷平八郎(大将)、英米艦隊も参加しました。

観艦式に参加した艦艇数の多さからも、この観艦式の意味合いがわかります。

○1908年(明治41年)11月18日

神戸沖。大演習観艦式 参加艦艇数123隻

■1912年(大正元年)11月12日 横浜沖。大演習観艦式 参加艦艇数115隻 航空機2機

横浜沖。大演習観艦式 参加艦艇数115隻 航空機2機

7月30日から大正となり初めて行われた観艦式です。ここで航空機が登場します。

○1913年(大正2年)11月10日

横須賀沖。恒例観艦式 参加艦艇数57隻 航空機4機

→1914年6月28日 第一次世界大戦(〜1918年11月11日休戦協定)

1914年8月23日 日本ドイツに宣戦布告

■1915年(大正4年)12月4日

横浜沖。御大礼特別観艦式 (大正天皇即位式)

参加艦艇数 124隻 航空機9機

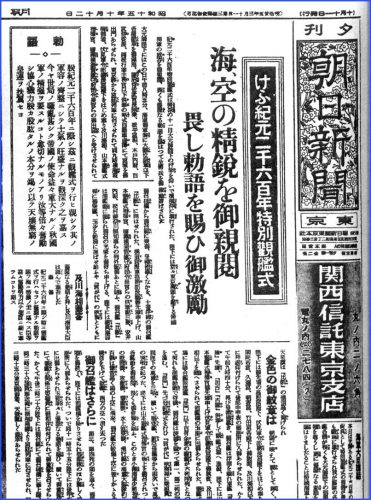

■1916年(大正5年)10月25日

横浜沖。恒例観艦式 参加艦艇数 84隻 航空機4機

→1918年(大正7年)8月2日 シベリヤ出兵

11月11日第一次世界大戦終結

○1919年(大正8年)7月9日

横須賀沖。御親閲式 (欧州派遣艦隊慰労) 参加艦艇数 26隻

※日本海軍駆逐艦隊が対ドイツ潜水艦のため地中海に派遣された。

1918年12月19日、7隻のドイツ潜水艦が日本海軍第二特務艦隊に引き渡され英米仏が不可能と見ていた日本への曳航に成功し1919年6月18日に横須賀港に到着した。

■1919年(大正8年)10月28日

横浜沖。大演習観艦式 参加艦艇数 111隻 航空機12機

→1920年(大正9年)1月10日

日本、国際連盟に正式加入。常任理事国となる。(アメリカ不参加)

4月6日 ハバロフスクで日ソ軍事激突。(〜29日)

■1927年(昭和2年)10月30日

横浜沖。大演習観艦式 参加艦艇数 158隻 航空機83機

→1928年(昭和3年) 張作霖爆死事件。

■1928年(昭和3年)12月4日

横浜沖。御大典記念 参加艦艇数 186隻 航空機132機

御大礼特別観艦式 (昭和天皇即位式)※史上最大

○1930年(昭和5年)10月26日

神戸沖。特別大演習観艦式 参加艦艇数164隻 航空機72機

→1931年(昭和6年)9月18日 満州事変勃発

■1933年(昭和8年)8月25日

横浜沖。大演習観艦式 参加艦艇数159隻 航空機200機

→3月24日 日本が国際連盟脱退を通告。

→1934年(昭和9年)12月19日 ロンドン軍縮会議決裂。

→1936年(昭和11年)1月15日 ロンドン軍縮会議を脱退。

○1936年(昭和11年)10月29日

神戸沖。特別大演習観艦式 100隻 航空機約100機

→1937年(昭和12年)7月7日盧溝橋事件。7月28日支那事変へ。

→1937年(昭和12年)11月6日日独伊の三国防共協定。

→1939年(昭和14年)5月11日ノモハン事件。日ソ軍衝突、日本大敗。

→1939年(昭和14年)9月1日ドイツ軍がポーランド侵攻、第2次世界大戦始まる。

■1940年(昭和15年)10月11日

横浜沖。参加艦艇数 98隻(推定) 航空機527機

紀元(皇紀)二千六百年特別観艦式

【日本海軍最後の観艦式】

■関連ブログ

戦前観艦式資料

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=5064

No.285 10月11日(木)武装セル芸術

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=315

【横浜側面史】 観艦式

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=5286

第858話 横浜から下野へ<煉瓦街道をゆく>野木編

横浜開港場のイメージキーワードに<煉瓦>があります。

煉瓦は古代から現在に至るまで建築パーツの代表として活用されています。日本では、明治期に多くの煉瓦仕立ての建物が建てられました。都市部の重要な建造物はもちろん、日本全国の<港>における建造物には煉瓦が多用されています。

横浜の場合、残念ながら震災と戦災で多くの煉瓦建造物が失われましたが、全国に多くの煉瓦による近代化資産が残っています。

横浜港・東京都心部・埼玉(深谷)・栃木(野木)をつなぐ道(水運を含め)は<煉瓦街道>と呼ぶことができます。

以前

No.266 9月22日 (土)ハマの赤レンガ

で、1888年(明治21年)9月22日(土)に創業した横浜煉化製造会社を紹介しました。

この「横浜煉化製造会社」は

日本煉瓦製造会社(埼玉県)と下野煉化製造会社(栃木県)に並ぶ大量生産を可能にしたホフマン窯の煉瓦工場でした。

「横浜煉化製造会社」の経営は10年足らずで行き詰ってしまいます。

現在ほぼ原型をとどめているホフマン窯が栃木県野木町に近代化産業遺産として残されています。

完全な形で国内に残るのは野木町だけです。

旧・下野煉化製造会社・ホフマン式輪窯

1889年(明治22年)築窯

1890年(明治23年)6月15日操業開始

1971年(昭和46年)まで82年間稼働※

途中関東大震災等で休業期があります。

1979年(昭和54年)2月 国指定重要文化財

2016年(平成28年)5月公開

現存するこのホフマン式輪窯は、旧・下野煉化製造会社構内の東西に2基あった窯の内、東窯といわれていたもの。他に登り窯が一基ありました。

煉瓦工場を成功させるには幾つかの条件が必要といわれています。

・良質な粘土

・良質な川砂

・輸送拠点、輸送手段

この三条件を備えた「下野煉化」は、最盛期年間400万トンを製造し需要が少なくなった戦後も煉瓦を製造し続けます。現在、下野煉化製造会社のあった敷地は大半が<乗馬クラブ>となり<輪窯>部分が町によって2016年(平成28年)5月に公開されています。

<どこにも書かれていないアクセスポイント>

非常に見応えのあるホフマン窯、いかんせん 電車でのアクセスが大変。

栃木県下都賀郡野木町は<栃木県>の最南端、茨城県古河市に隣接し経済圏・生活圏は古河市です。

ところが古河市から<栃木県>野木エリアへの公共交通が全くありません!!徒歩で約一時間はかかるでしょうか?

バス活用法

県をまたぐのでよくありがちな<路線バスが無い>他県とはつながりません。

ところが

JR古河駅から市内各地にコミュニティーバスが走っています。

これを利用すると、比較的近くまで行くことができます。

※本数が少ないので注意。それでも程々に走ってます。

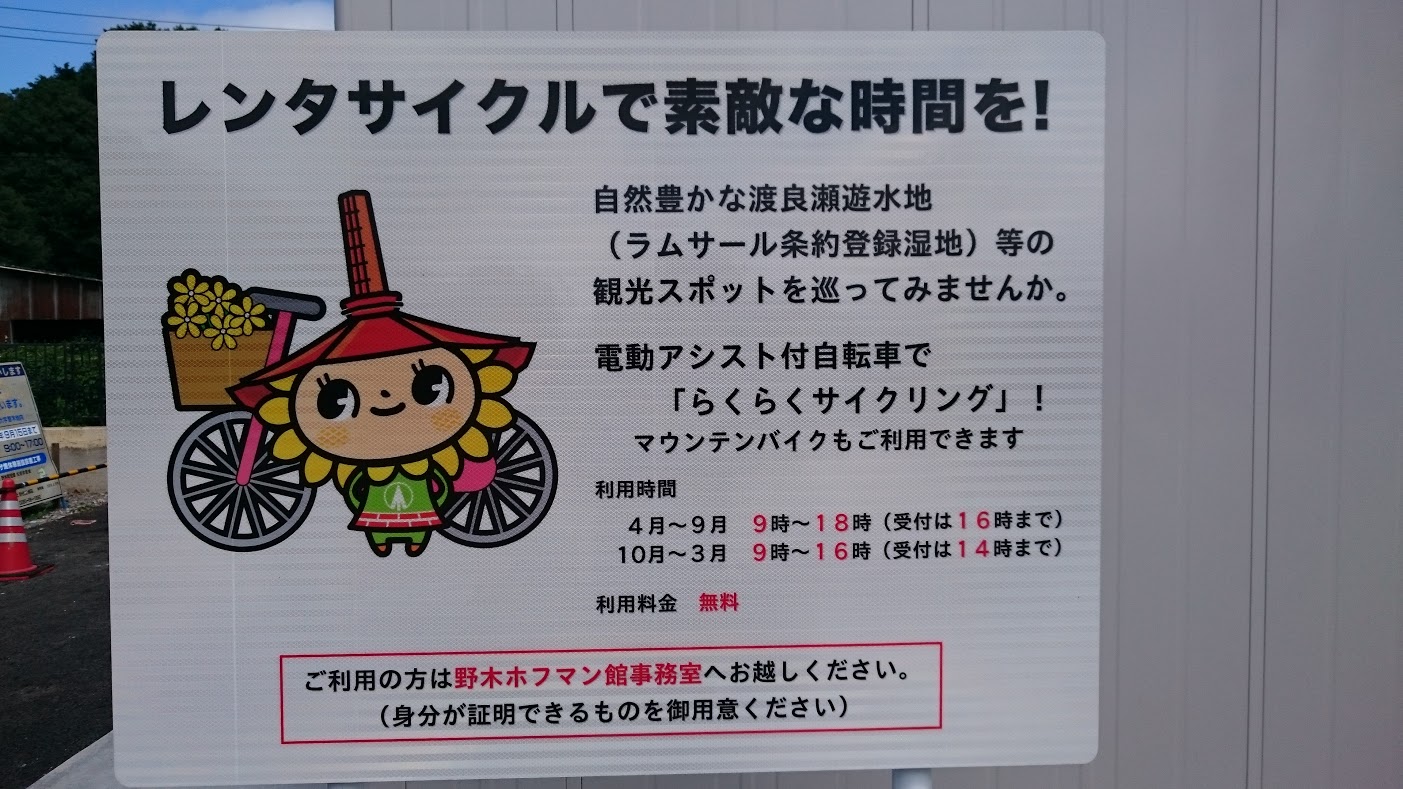

<野木町交流センター「野木ホフマン館」>

「野木町煉瓦窯」に隣接する町営施設。 施設ガイド案内(時間設定あり)

施設ガイド案内(時間設定あり)

レンタサイクル(マウンテンバイク・電動)無料!!!!

ここから渡良瀬遊水地まですぐ!だけど 広いので一周するには数時間かかります。でもオススメ!

併設されているコーヒーショップ・レストランがこれまた オススメです。

自家製パン・ピザが人気で、近隣の方々で平日も来客いっぱいでした。

●埼玉県深谷市の

日本煉瓦製造会社関連は後日紹介します。→未だ訪問ならず!来年(2018年)になりそうですが、訪れたい煉瓦遺産です。

◆渡良瀬遊水地

渡良瀬遊水地(わたらせゆうすいち)は、渡良瀬川の治水と足尾鉱毒事件による鉱毒を沈殿させ無害化することを目的に渡良瀬川下流に作られた遊水池で、2012年(平成24年)7月3日、ラムサール条約に登録されました。

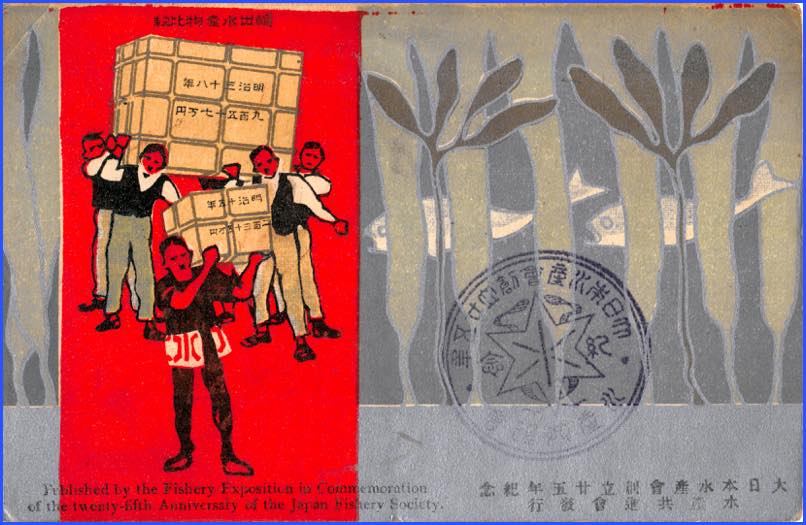

第857話【絵葉書の風景】謎解き大日本水産会

ここに「大日本水産会創立二十五年紀念」の絵葉書があります。

水産共進会発行

Pablished by the Fishery Exposition in Commemoretion of the twenty-fifth Anniversary of the Japan Fisherv Society.

(※英文には一部誤植がありますがそのまま転記しました)

発行時期:1906年(明治39年)10月ごろ

発行年確定の根拠は後述します。

絵柄:明治15年(設立時)と23年後の明治38年の輸出水産物金額比較

明治15年235万円

明治38年957万円

背景には 海藻と魚がイラストで描かれています。

海産物に占める<昆布類>の割合が大きかったのでしょうか海藻類(昆布とワカメ)中心ですね。

(見本市)

近年、首都圏では幕張メッセ・東京ビッグサイト・パシフィコ横浜が様々な見本市(Trade Show)開催が競われています。

戦後以上に業界Trade Showが全国各地で開催されました。

その名も

博覧会に加えて共進会・五二会(織物・陶器・銅器・漆器・紙の5品目に雑貨と敷物の2品目を加えた製品産物等の品評会)・実業大会 等々。

ちなみに1879年(明治12年)第一回製茶共進会、第一回糸繭共進会が横浜で開催されました。(正確には調べていませんが横浜初の共進会ではないでしょうか)

No.259 9月15日(土)全国お茶の品評会開催

【芋づる横浜物語】縁は異なもの味なもの2

(水産共進会)

共進会は、日本の産業振興を図るため、産物や製品を集めて展覧し、その優劣を品評する会のことで水産共進会は

1882年(明治15年)に設立された「大日本水産会」が主催した共進会です。

この大日本水産会は現在も社団法人として活動を続けています。

http://www.suisankai.or.jp

「大日本水産会は水産業の振興をはかり、経済的、文化的発展を期することを目的として、明治15年(1882年)に設立された、我が国唯一の水産業の総合団体です。」

※水産業に関係する生産者、加工業者、流通業者、小売販売会社など、約400の会員で構成されています。

であれば

創立25年となっているこの絵葉書は明治15年+25年で、明治40年ごろだろう。

明治40年に何か大きな「水産共進会」が開催されてはいないか?

明治40年9月に発行された「大日本水産会報300号」目次に

第2回関西九州府県連合水産共進会とあり、その他の資料からも

「明治40年(1907)、関西・九州の各県を中心に20の府県が参加し、「第二回関西九州府県連合水産共進会」が長崎市で開かれた。」

とありましたから、この創立25年紀念も長崎で行われたのかな?

と推理しました。

どうも腑に落ちない。何か変だと感じ、ここで一旦書くことを休止しました。

理由は、

この絵葉書が入手時<数枚の他の絵葉書>と一緒に袋に入っていたからです。

開港五十年紀念絵葉書2点

開港五十年紀念絵葉書2点

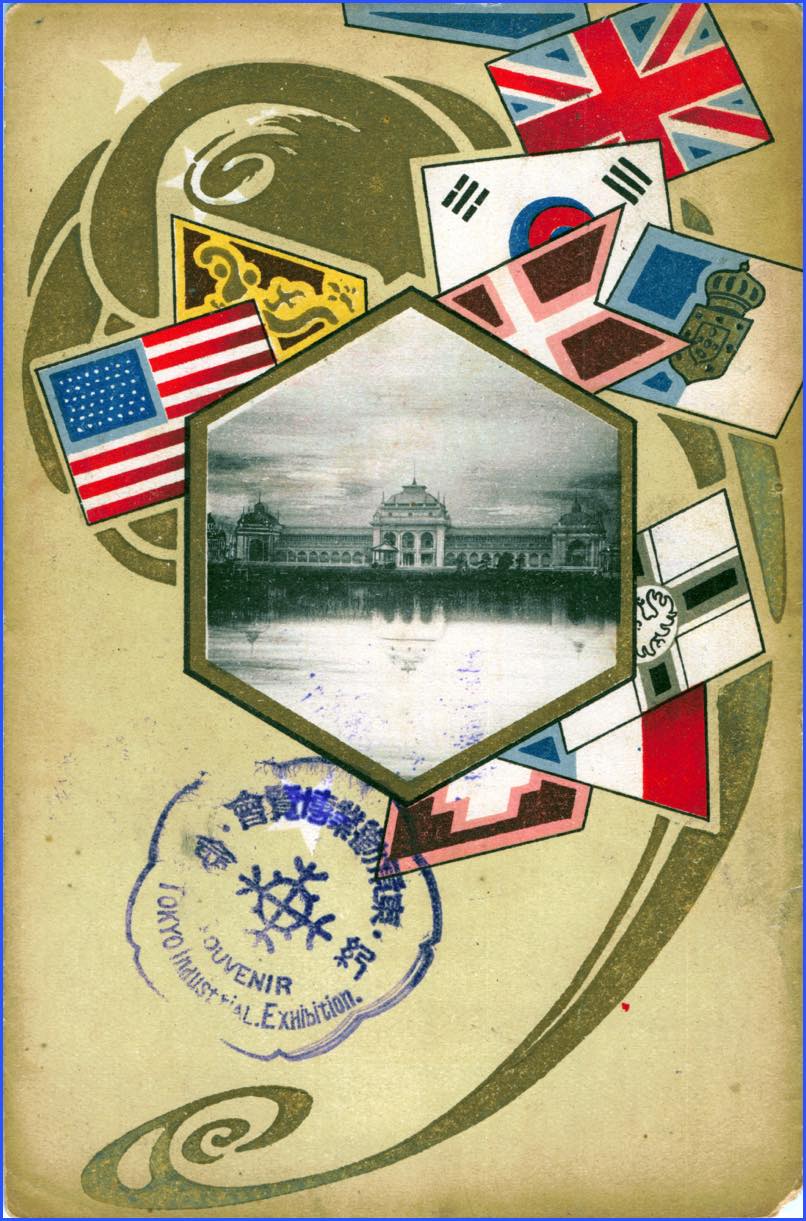

東京勧業博覧会

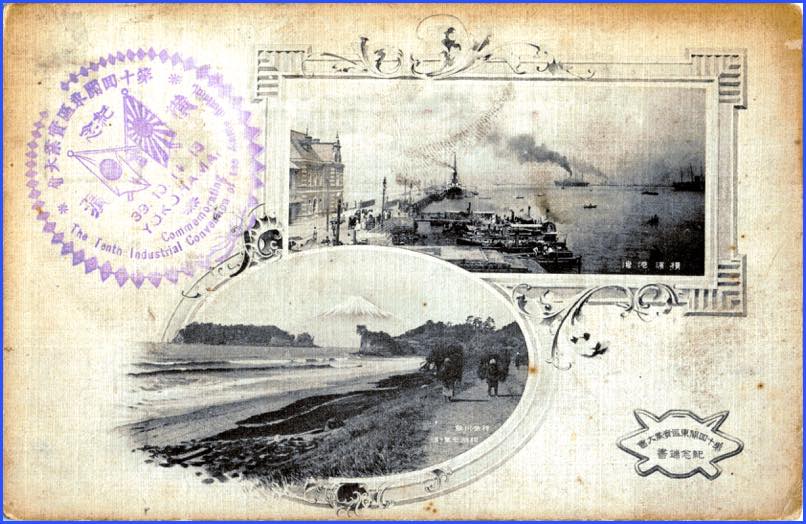

第十回関東区実業大会

そしてこの一枚でした。

この五枚がまとまっているのは偶然か?何かの理由があったのか?

ここで再度、資料を探ってみることにしました。

同封の他の絵葉書に関して調べ始めると

実にお恥ずかしい話、簡単に謎が解けてしまいました。

時系列に並べました。

1906年(明治39年)10月〜

第十回関東区実業大会

1907年3月20日(明治40年)〜

東京勧業博覧会

1909年(明治42年)

開港五十年紀念絵葉書

(同時開催)

第十回関東区実業大会

1906年(明治39年)10月〜

日露戦争が集結した明治38年、国家破産寸前の戦争を米国の仲介で終えた日本は、国民の猛烈な批判を浴びつつも、なんとか勝利宣言し国家財政の立て直しのために産業振興策を打ち始めます。

関東区実業大会は、東京・神奈川・埼玉・群馬・千葉・茨城・栃木・長野の1府7県が参加し、毎年秋に開催され区切りとなる第10回は横浜で開催。

この第十回関東区実業大会と同時開催されたのが

「大日本水産会創立二十五年記念水産共進会」ということが判りこの絵葉書の謎が判明しました。

「大日本水産会」の沿革に記載して欲しい!!

(一連のイベント)

この絵葉書群をいっしょにされていた方は、恐らく数年間の大きなイベントの記憶のために一緒にされていたのかもしれません。この時期は、前述の通り、日露戦争終結後から第一次世界大戦までの戦間期です。

経済も変動が多く、人々の意識もうつろい生活に変化が起こっていきます。

絵葉書の魅力は、統一されたサイズに時代の情報が記載されていることです。

(略年表)

明治15年2月

大日本水産会創立、小松宮彰仁親王を会頭に奉戴。品川弥二郎氏を初代幹事長に選出

明治15年4月

「大日本水産会報告」第1号発刊

明治16年3月

第一回水産博覧会上野で開催

明治19年3月

水産共進会 東京上野公園で開催(第三回?)

明治20年

大日本水産学校 設立(短命)

明治21年

石巻を会場として水産共進会が開かれ、これが起爆剤となって石巻の水産業が発展

明治22年1月

水産伝習所(東京水産大学→東京海洋大学)の開所式を挙行

明治23年7月

水産功績者の第一回表彰を行う、戦後数年を除き毎年実施

明治25年8月

大日本水産会報告を「大日本水産会報」と改題

明治28年1月

本会幹事長が帝国議会に漁業法案を提出、本法案が漁業諸法制制定の端緒になる

明治30年

水産伝習所、農商務省の水産講習所に組織変更

明治30年3月

遠洋漁業奨励法制定

明治34年4月

漁業法公布

明治36年

神奈川県水産共進会

明治37年2月

対露宣戦布告

明治39年10月14日

第10 回関東区実業大会(から16日)※毎年秋に開催

会議に合わせて大日本水産会の創立25年記念水産共進会と、

横浜港輸出品の改良発展をはかる目的で横浜輸出品品評会が開かれた。

明治39年11月

大日本水産会創立25年記念水産共進会審査報告

明治40年

水産共進会三重県 津で開催

明治40年12月3日

水産共進会本県受賞者 一等古賀辰四郎他

明治40年9月

第2回関西九州府県連合水産共進会(塩)大日本水産会報300号(明治40.9)

明治41年

第二回関西九州府県連合水産共進会

明治42年5月

社団法人許可、漁業模範船「水産丸」を7月に進水

明治44年4月

農商務省設置

大正5年5月

「水産宝典」発行 大日本水産会報を11月に「水産界」と改題

大正12年3月

中央卸売市場法公布

大正12年9月

関東大震災

大正12年10月

朝鮮水産共進会。10月10日から31日にかけて開催。

朝鮮水産共進會総裁 有吉忠一※ 朝鮮政務総監(〜大正13年)

朝鮮水産共進會長 和田純 慶尚南道知事

朝鮮水産共進會協賛會会長 香椎源太郎

朝鮮水産共進會事務総長 小西恭介

朝鮮水産会長 西村保吉

※大正14年、第10代横浜市長に就任、復興事業を推進。

大正15年1月

石垣産業奨励会(現農林水産奨励会)を設立

昭和7年5月

「日本水産動植物図集」完成

昭和7年10月

全国漁業組合大会の開催、漁業法改正、重油対策等を検討

昭和8年5月

「水産デー」を設定、毎年行事を開催

昭和8年12月

東京中央卸売市場竣工

昭和16年12月

対米英宣戦布告

昭和20年5月

三会堂ビル戦災により焼失

昭和20年8月

終戦

昭和20年9月

トルーマン宣言(大陸棚地下資源等)

昭和22年7月

水産振興会議を設置し水産庁の設置、資材確保、金融問題等検討を行う

昭和23年7月

水産庁発足

昭和24年12月

新漁業法制定

昭和26年10月

戦後最初の全国水産大会の開催

以下省略

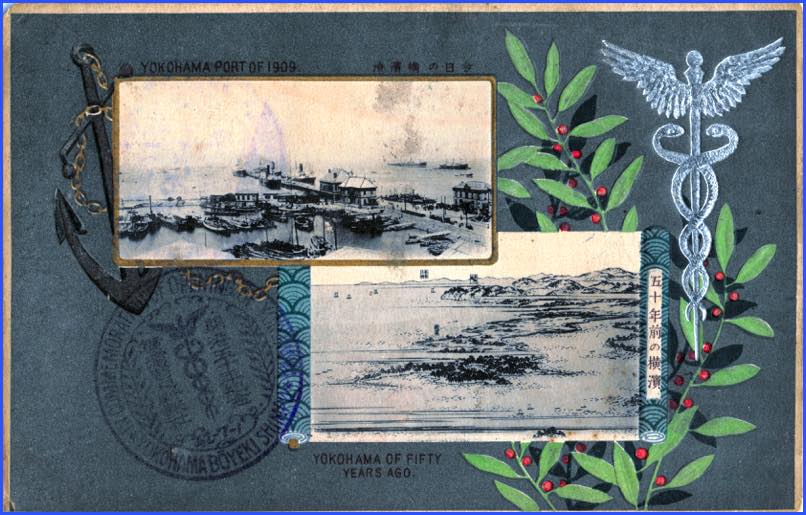

第856話 【絵葉書の風景】<ある日の弁天橋>

1000話まで残り144話となりました。ここから少しスピードアップして950話まで飛ばします。ゴール50話はじっくり振り返ってみたいと思っています。

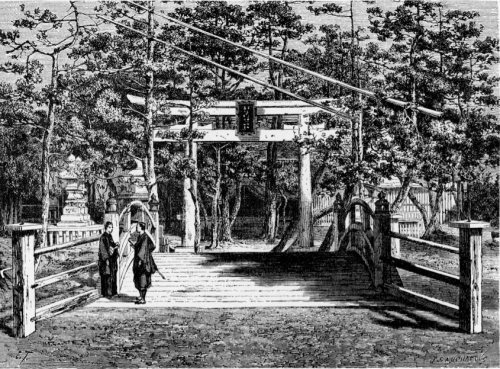

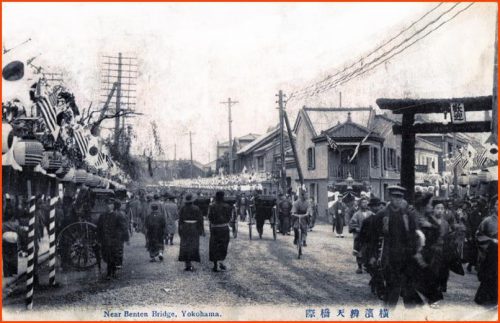

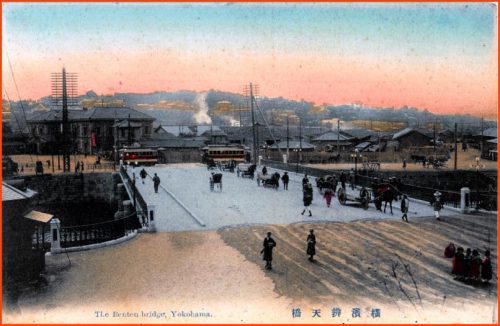

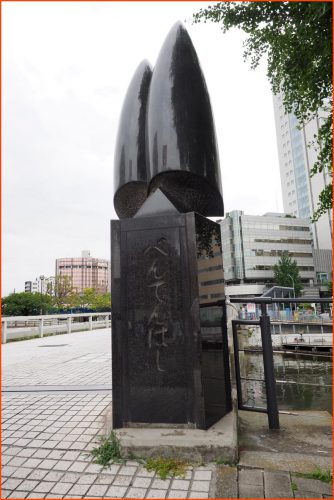

大岡川河口近くに架かる弁天橋はブログでも複数取り上げています。

今日は、横浜絵葉書を含め<弁天橋の風景>を紹介します。

<弁天橋>の名は開港時に横浜村弁天社があったことに由来します。

かながわの橋100選では

「桜木町の“玄関の橋”として親しまれ、橋の親柱の意匠に人気がある。現在の橋は昭和51年の竣工で、橋長54mの鋼鈑桁橋。床組は鋼床版である。弁天橋が初めて架けられたのは明治4年で、横浜から新橋間に汽車が開通する1年前であった。当時の横浜駅は今の桜木町駅で、当時の弁天橋はまさに横浜の玄関というべき橋であった。」

【横浜絵葉書】弁天橋の日米国旗

【横浜絵葉書】弁天橋の日米国旗

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=7201

【横浜橋物語】弁天橋(横浜市中区)

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=5832

第855話 1983年(昭和58年)7月21日二俣川

相鉄線「二俣川」駅は 運転免許試験場があることから横浜市民に広く知られています。

ここで相鉄線は<いずみの線>に分かれ「湘南台駅」につながっています。

旭区役所は相鉄線の一つ横浜より「鶴ヶ峰駅」にありますが、乗降客数は圧倒的にここ「二俣川駅」が多く旭区の中心駅となっています。

旭区役所は相鉄線の一つ横浜より「鶴ヶ峰駅」にありますが、乗降客数は圧倒的にここ「二俣川駅」が多く旭区の中心駅となっています。

今日この駅を取り上げたのは

市内二番目のCATV局「横浜ケーブルビジョン株式会社」が

横浜市旭区二俣川2−91に

1983年(昭和58年)7月21日の今日設立されました。

(開局ラッシュ)

1980年から90年代にかけて横浜市内でも

CATV(Common Antenna TeleVision および Community Antenna TeleVision (共同受信)の略)事業が始まり市内15区に渡って7局が開局します。

最初のCATV局は

◆緑区・青葉区。都筑区エリアに

Tokyu Cable TV「株式会社東急ケーブルテレビジョン」1987年10月開局

※現在はイッツコム-テレビ(1983年3月2日設立)

当時:加入31,500円 月額3,150円

◆旭区と泉区の全域・戸塚区の一部エリアに

YCV「横浜ケーブルビジョン株式会社」1988年4月開局

当時:加入21,000円 月額3,150円

◆南区・磯子区・中区の一部エリアに

Bay Wave 「株式会社横浜テレビ局」1992年10月開局

※現在ジェイコムイースト傘下「J:COM横浜」に

当時:加入52,500円 月額3,150円

◆鶴見区・神奈川区・港北区の一部エリアに1993年10月開局

YOUテレビ「YOUテレビ株式会社」

当時:加入26,250円 月額1,260円

◆金沢区全域エリアに1996年4月開局

TOWN TV Kanazawa「株式会社タウンテレビ金沢」

当時:加入52,500円 月額3,650円

◆戸塚区・栄区エリアに1997年7月開局

タウンティ「株式会社タウンテレビ横浜」

当時:加入51,500円 月額3,675円

◆青葉区の一部エリアに1987年12月開局

OCV小田急ケーブルテレビジョン「株式会社小田急情報サービス」

当時:加入52,500円 月額3,150円

★上記料金には有料チャンネルは含まれていません。

局によって視聴できるチャンネル数も微妙に異なっていました。

「横浜ケーブルビジョン株式会社」は

1988年(昭和63年)4月2日

横浜市旭区エリアで営業放送を開始します。

その後戸塚区の一部エリア、保土ケ谷区、西区にエリアを拡大し、現在は横浜市保土ヶ谷区神戸町134 横浜ビジネスパークに本社があります。創業の地旭区にもさちが丘事業所を残し相鉄沿線の拡充拠点となっています。

(二俣川駅)

1926年(大正15年)5月12日開業の二俣川駅

No.695【横浜路線バスの旅】市民に最も利用されている路線は?

現在駅ビルの建て替えが始まっています。

将来 相鉄線の東急東横線との接続が計画され、二俣川が拠点駅となっていきます。

湘南台から日吉・渋谷までの連結で、大きく変わっていく可能性を秘めています。

※慶應義塾の湘南台、日吉、三田を!

文教大学の湘南、旗の台、越谷、石川台を結んでくれ!

って要望が強かったんですかね??

最近何かと話題のギリシアですが、

日本とギリシャの間にはいくつかの姉妹都市があります。その中で、姉妹提携のある横浜の街が大倉山商店街です。

1988年(昭和63)7月21日の今日、「エーゲ海フェスティバル」が開催され姉妹提携が行われました。

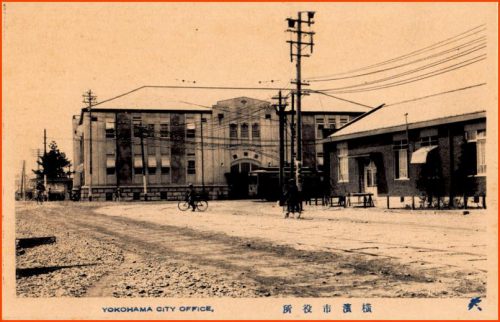

第854話 改めて横浜市役所移転史

いよいよ新市庁舎移転工事が始まります。

このブログでも取り上げています。改めて移転の歴史後半4代目以降を整理してみました。

No.256 9月12日(火)どこも本庁舎引越は大問題

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=348

(移転地)

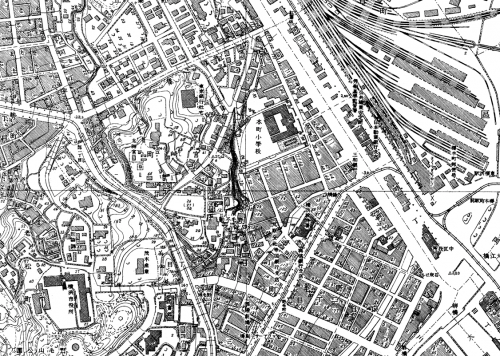

[初代(1889年〜1911年)本町1丁目(横浜電信分局)]→

[2代目(1911年〜1923年)港町(魚市場跡地)]→

[3代目(1923年〜1925年)桜木町一丁目(中央職業紹介所)]→

[4代目(1925年〜1944年)港町]→※1

[5代目(1944年〜1950年)老松町(老松国民学校)]→ ※2

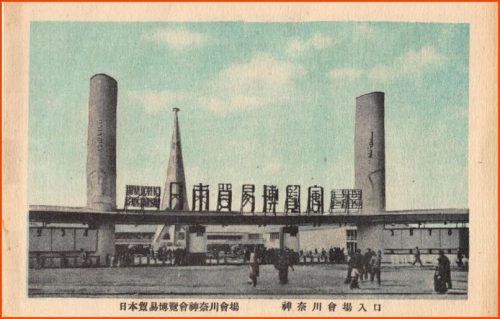

[6代目(1950年〜1959年)反町(日本貿易博覧会神奈川会場)]→ ※3

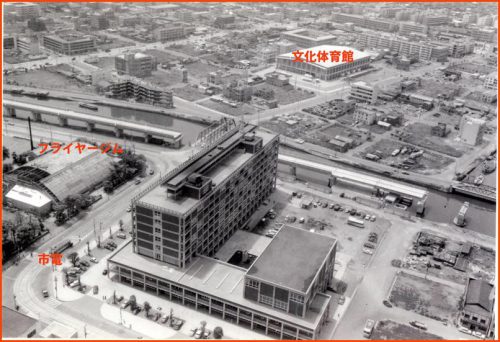

[7代目(1959年〜現在)港町]→ ※4

[北仲へ]

※1 現在の市庁舎敷地に木造2階建てとして建設。

※2 第二次世界大戦で、空襲を避けるため野毛山の老松国民学校(老松中学校)に疎開する。

鉄筋コンクリート造り3階建て。

※3 日本貿易博覧会神奈川会場(現在の反町公園一帯)の建物へ移転。

※3 日本貿易博覧会神奈川会場(現在の反町公園一帯)の建物へ移転。

木造2階建て。

※4開港100周年を記念して建設、設計は村野藤吾。

鉄筋コンクリート造り、地上8階・地下1階。

映画「わが心の旅路」に登場する新しい市庁舎と「港橋」

映画「わが心の旅路」に登場する新しい市庁舎と「港橋」

第853話 7月20日 京急仲木戸

1941年(昭和16年)7月20日(日)

「海の日」の起源となった「海の記念日」が制定され、横浜でヨット大会が開催されました。

幻の東京オリンピックにも関係したこのレースの話ではありません。

安政6年の話です。まずは京急「仲木戸駅」から始まります。

京急「仲木戸駅」を降り、海に向かって少し歩くと国道15号線に出ます。

この道をさらに真っ直ぐ進むと「村雨橋」その先に「瑞穂橋」があります。

この2つの橋は、横浜戦後史にその名を残す「戦車」の橋でした。

今回はこの橋を越えず 手前で右に曲がるとしばらくして運河沿いの景色が見えます。

ゴルフ練習場のフェンスを左手に見ながらさらに進むと“古い石積み”を観察することができます。

奥に高層マンションが見え、手前に倉庫群がありこの建物を大きく周り込むように進むと「神奈川台場」の遺構が一部残された「神奈川台場公園」があります。

(神奈川台場公園)

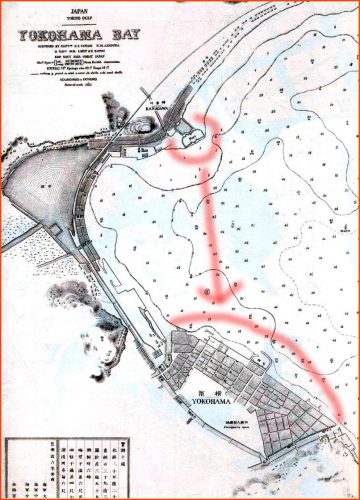

横浜の歴史好きなら一度は訪れたことのある場所です。昨日の「第852話 7月19日京浜急行線権現山」で少し触れた神奈川台場は幸ヶ谷から土砂を削りだし埋立て、石は真鶴から運んだと言われている江戸末期の遺構です。

ここは

勝海舟が基本設計を行い伊予松山藩が築造した船舶警備用の施設です。

台場といえば品川の「お台場」が有名で、全国にも数多くの幕府と各藩により築かれた「台場」が残り“指定文化財”“国の史跡”等に指定されています。

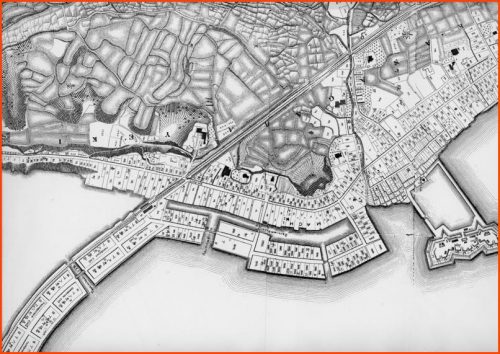

その点、この神奈川台場は開港場沖を監視するという重要な役割を担いますが、間もなく歴史からその姿を消してしまいます。 この神奈川台場は他の台場には見られない“船溜まり”を持つ構造を持っていて、「蝙蝠台場(こうもりだいば)」とも呼ばれた歴史的にも貴重な歴史遺構でしたが、近代化のうねりに飲み込まれてしまいました。

この神奈川台場は他の台場には見られない“船溜まり”を持つ構造を持っていて、「蝙蝠台場(こうもりだいば)」とも呼ばれた歴史的にも貴重な歴史遺構でしたが、近代化のうねりに飲み込まれてしまいました。

ペリーが江戸湾に姿を現したことで、幕府は江戸湾の警備をいくつかの藩に命じます。この「台場」のある神奈川宿一帯は“坂の上の雲”で一躍注目された伊予松山藩が担当することになります。(因みに横浜開港場は越前松平藩が担当)

「万延元年(1860年)に藩財政1年分にあたる7万両と、延べ30万の人員を投入しわずか1年で完成させました。設計は西洋通の勝海舟に一任したと言われています。この台場は軍事施設でありましたが、明治以降は諸外国の外交団が来日した際や、国王・大統領の誕生日などに儀礼として祝砲を発射する施設として利用され、国際都市横浜の発展を支える重要な役割を果たしてきたと言えます。

明治32年(1899年)に台場は廃止され、大正10年(1921年)頃より徐々に埋め立てられ、現在ではJR東高島貨物駅構内にごくわずかに石垣を残すのみとなり、かつての景観はありませんが、現在の横浜市はこの台場が基礎となっており、貴重な史跡となっています。(伊予萬翠荘)」

「隠岐守(伊予藩)は海防の事には頗る熱心であった丈けに、幕府に砲台を築く事を願ひ、最初は神奈川宿の猟師町と並木町との二ケ所に設ける考へであったが、段々調査して見ると相当の砲台を築くならば、近距離に二ヶ所も設くる必要は無いと云ふので猟師町の方だけに築造する事にした。

当時品川砲台は頗る不評判であったので,折角築造するならば効力の充分なものをとの評議であった。(横濱市報1938年)」

と説明されています。

<品川台場>が不評だった!という記述には1938年当時、東京と神奈川で開港紛争が起こっていましたので100%丸呑みにはできませんが、<神奈川台場>のデザイン性からもかなり実効性を求めたことが判ります。

そして台場の設計が勝海舟に依頼され、安政6年5月に実測後の<縄張り・杭打ち>を佐藤政養が担当し

この年の7月20日の今日

工事が始まります。工期は当時としては極めて短期間の約一年で完成、万延元年6月に竣工しました。

横浜開港の幕開けに欠かせない<神奈川台場>近年再調査と保全が進められています。まだ多くの遺構がJR貨物の「高島駅」構内に埋もれています。

今後、遺構が再出現する可能性もあり楽しみです。

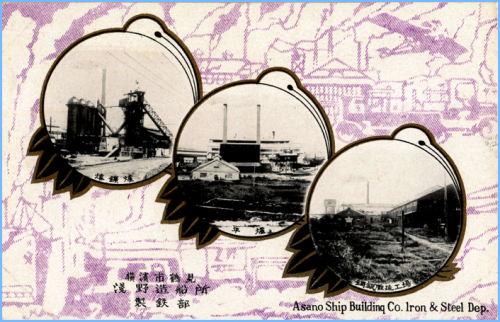

現在は台場に隣接して<コットンハーバー>のマンションが建っていますが、この一帯は浅野造船所でもあったため、造船所も遺構も残されています。

夏は少し汗ばみますが、秋口にでも一度散策されてはいかがでしょう。

※コットンハーバー行きのバスがあります。

京急仲木戸からは徒歩20分くらい

No.202 7月20日 (金) 港をヨットが舞った日

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=405

今日は元「海の日」です。

第852話 7月19日京浜急行と権現山の戦い

京浜急行神奈川駅は京急線の中で一番“狭い”ホームのある駅です。(感覚です。実際測っていません)

開業は1905年(明治38年)12月24日、歴史ある駅です。

今日は駅そのもののエピソードは別の機会に譲ります。

今日は駅そのもののエピソードは別の機会に譲ります。

神奈川駅のある一帯は明治期に鉄道を敷設する際、丘陵の一角を大きく削りました。

神奈川駅を挟んで両側が繋がっていました。 東京に向かって右側(東側)の駅際にある小高い丘が「幸ケ谷公園(権現山)」、反対側の西側が高島台にあたります。

東京に向かって右側(東側)の駅際にある小高い丘が「幸ケ谷公園(権現山)」、反対側の西側が高島台にあたります。

今日は横浜の歴史を一気に戦国時代へと時間を戻しましょう。

時は16世紀初め、永正7年(1510年)7月19日の今日は、9日間も壮絶な権現山(ごんげんやま)の戦いが終わった日です。

「権現山の戦い」とは、上杉連合軍がここ権現山を居城とした上田勢と支援した北条氏を破った戦いです。

江戸時代に本格的に整備された東海道ですが、それ以前から東海道は太田道灌の開いた江戸と西国を結ぶ重要な道でした。東京駅から東海道線に乗ると品川近辺の御殿山を過ぎると、平坦な道が続きます。

神奈川県に入り最初の丘陵がここ<神奈川>です。

中世から、権現山は街道の要衝にあたり、戦略的に重要な場所でした。

当時武蔵の国一帯は上杉一族の勢力下にありました。その南端にあたる城が権現山城で扇谷上杉朝良家臣<上田蔵人政盛>が城主として一帯を治めていました。ここに、波乱が起こります。伊豆にあった北条早雲が、鎌倉まで勢力を伸ばし、さらには武蔵の国へと侵攻します。

この時、早雲は権現山城主であった上田 政盛に、上杉傘下から我が北条の仲間になれというメッセージに呼応し兵を挙げます。

この権現山の戦いに関しては上田 政盛が早雲の策略に乗って主君<上杉>を“裏切る”といった表現が多いようです。

「伊勢宗瑞(北条早雲)の調略に応じて相模国境に近い武蔵国権現山城で挙兵した。」

「まず扇谷上杉朝良の家臣・上田政盛を寝返らせ、修築したばかりの相模国<ママ>権現山城に据えた。」(文中相模国→武蔵国)

「早雲は永正4年(1507)、越後の守護代長尾為景(ながおためかげ、1489〜1543・上杉謙信の父)と守護上杉房能の戦いに乗じて、扇谷上杉氏家臣の権現山城主上田政盛(うえだまさもり、生没不詳)を寝返らせます。」

資料を読むと事態はそれほど単純では無く、関東上杉家の<内紛>が<上杉家>に反旗を翻す要因と考えるのが妥当と思われます。元々、権現山城主 上田政盛は扇谷(おおぎがやつ)上杉家の家臣でした。ところが、同じ上杉家の<山内上杉家>によって領地だった神奈川湊を奪われてしまいます。ここに<山内上杉家>に対する反感(恨み)が生まれ、新たなる勢力となってきた北条早雲に与します。

ただ悲劇なのは、この反旗によって仲違いした扇谷上杉家の上杉朝良と山内上杉家の上杉憲房が連合で上田政盛の挙兵した権現山城を圧倒的陣容で包囲し壮絶な戦いが行われ、早雲の援軍が到着する前に陥落します。

※一説では上田政盛は生き残り、後に扇谷上杉家家臣として復活したという説もあります。

この権現山の戦いをキッカケに関東全域をめぐって伊勢氏(後の北条氏)と上杉氏との同盟関係が完全に破綻、戦国時代の覇権争いが激化していくことになります。

(神奈川台場)

この権現山の戦いの舞台となった場所は現在幸ヶ谷公園となっています。ただ戦いのあった当時よりかなり<低く>なっています。

ペリー来航後、急遽神奈川台場を構築するにあたり、埋立て用の土砂がこの権現山の山頂部分を削って使用されたため低くなり<台形>に変わっています。

※余談

この権現山の戦い、2万の上杉勢に対し2000の将兵で迎え撃った上田政盛陣営は圧倒的大軍の前に惨敗しますが、そこに

「19日上杉勢がなだれのごとく城内に乱入した時、城中より「我こそ神奈河の住人間宮の某」と叫びつつ上杉に突入した勇ましい武士がいた。神奈河(今は神奈川と書く)住民間宮とは信冬もしくは子の彦四郎信盛と伝えられている。」

この間宮は討ち死にせず戦のあと笹下に居を構え、北条政権下磯子一帯の領主となります。この間宮家が杉田家となり産業の少ないこの地で梅林などの殖産に務めました。

No.201 7月19日(木)港を感じる絶景ポイント

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=406

横浜港のある東京湾は、船舶の航行が集中するポイントにあたります。

船舶通航信号所として

1986年(昭和61年)7月19日(金)「横浜港シンボルタワー」が完成しました。

2015年7月18日快速運転開始

2015年(平成27年)7月18日市営地下鉄ブルーラインの快速運転開始、

併せてダイヤ改正も行われました。

内容は

平 日の10時〜16時

土休日の9時半〜16時

おおよそ一時間に1〜2本の快速車両が追加登場。

これまでの運行本数を減らさず、合間を快速が縫うダイヤグラムとなっています。

☆横浜〜新横浜

11分が8分に短縮

☆戸塚〜関内

22分が17分に短縮

これに合わせて7月18日あざみ野駅構内で

記念式典がありました。

平成27年7月18日(土)9時15分~9時30分

9時15分から始まり<2番線から9時29分発>を見送る中行われます。

あざみ野駅発 最初の快速が9時29分湘南台行き

一方の湘南台駅発の最初の快速は9時32分あざみ野行き

最初に出発するからなのか?

横浜市内で式典を挙行したかった?からか

(あざみ野駅)

市営地下鉄「あざみ野」駅が開業したのは

1993年(平成5年)3月18日で、90年代田園都市線の乗換に度々利用しました。確か

当時「あざみ野」駅は急行が停車しなかった記憶があります。しかも、当時(今も?)大型SCもあり賑わっているたまプラーザ駅ではなく隣の小さな「あざみ野」が終着駅なんだろうと疑問に思った記憶があります。

この市営地下鉄3号線(ブルーラインの一部)はあざみ野より先(新百合ヶ丘)に延伸する予定の都合で、ここになったという話を聞いたことがあります。鉄道計画というのは様々な思惑も含み中々難しい問題です。

一時期この延伸計画は眠っていましたが現在少し前進しているようです。

昭和38年に専門家委員会で検討されたプランでは横浜から新横浜を経由し荏田(延伸計画中の東急田園都市線)までを結ぶ予定で答申されていました。この答申をベースに飛鳥田市政六大事業における高速鉄道計画が組まれます。

この時のプランでは

1)荏田付近〜綱島付近〜鶴見付近

2)綱島付近〜新横浜駅付近〜横浜駅付近〜桜木町・関内付近〜戸塚付近〜長後付近

という青写真が描かれています。

現在の路線と比較すると終着点が両端とも変わっています。

長後ではなく六会付近へそして最終的に<湘南台>

荏田ではなく、元石川近辺に修正され最終で<あざみ野>

と変化します。

新横浜からあざみ野間の事業免許が認可されたのが

昭和61年2月のことでした。

最初の目論見が昭和30年代後半ですから約25年四半世紀もの時間が費やされました。

気の長い話です。

調べていたら相鉄ネタもでてきました。

特別列車「相鉄JAZZトレイン」が旭区誕生40周年・旭ジャズまつり20周年を記念して、

2009年7月18日に運行なんて記事がヒットです!

https://www.youtube.com/watch?v=TM5WQXdtbrI

相模鉄道・鉄道カンパニーでは、相鉄グループ横浜開港150周年記念事業 「SOTETSU GROUP 横浜開港150 (イチ・ゴー・マル) PROJECT」の一環として車内のジャズコンを挙行!

この企画は いろいろこじつけて 時折実施してほしいな。

(過去の7月18日ネタ)

No.200 7月18日(水)無限の境界

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=407

1997年(平成9年)7月18日(金)

横浜市西区西区みなとみらい2丁目に複合商業施設「クイーンズスクエア横浜」が開業しました。

2012年で創業15周年を迎えました。