ホーム » 2016 (ページ 5)

年別アーカイブ: 2016

第831話 1950年(昭和25年)6月25日朝鮮戦争勃発

1950年(昭和25年)6月25日の今日

「朝鮮動乱が勃発する。この戦争はわが国経済に多大な「特需」をもたらした(横浜商工会議所百年史)」

「朝鮮戦争勃発。(横浜市史)」

Wikipediaでは

「朝鮮戦争(ちょうせんせんそう、1950年6月25日-1953年7月27日休戦)は、1948年に成立したばかりの朝鮮民族の分断国家である大韓民国(韓国)と朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の間で、朝鮮半島の主権を巡り北朝鮮が、国境線と化していた38度線を越えて侵攻したことによって勃発した国際紛争。」

です。

朝鮮戦争は市内中心部が米軍により接収されていた横浜にとって大きな影響を与えました。そこには<光と影>があり、占領下の日本<横浜>の現実が鮮明になった戦争でもありました。

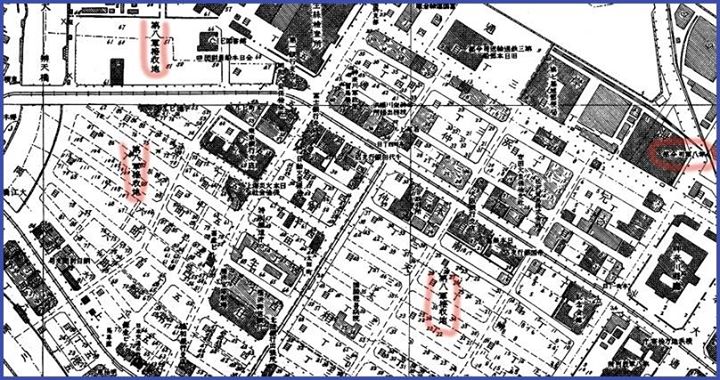

関内エリアは大半が占領地でした 横浜にとってこの戦争による最初の影響は横浜に司令部のあった「米国第八軍司令部」が韓国に移動します。在韓米軍は編成替えを行い極東を統括していた第八軍司令官ウォルトン・H・ウォーカー中将が朝鮮派遣アメリカ地上軍司令官に就任。

横浜にとってこの戦争による最初の影響は横浜に司令部のあった「米国第八軍司令部」が韓国に移動します。在韓米軍は編成替えを行い極東を統括していた第八軍司令官ウォルトン・H・ウォーカー中将が朝鮮派遣アメリカ地上軍司令官に就任。

第八軍は横浜から大邱(テグ)へ司令部を移すことになります。

大邱市内

大邱市内

この第八軍は現在もソウル特別市竜山(ヨンサン)基地に司令部があります。

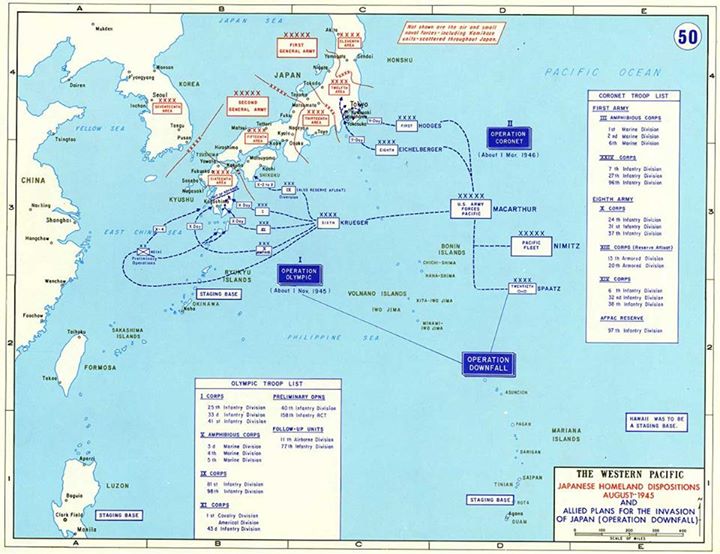

第二次世界大戦中の1944年(昭和19年)6月10日にロバート・アイケルバーガー中将の指揮下に編成された部隊でダウンフォール作戦の相模湾(茅ヶ崎)上陸作戦を行う予定でした。 このダウンフォール作戦の本土上陸作戦が実施される前に日本が降伏したことにより、第八軍は終戦後司令部を横浜市(横浜税関本庁舎)に設置し東日本(実質日本全体)の占領任務に就きます。

このダウンフォール作戦の本土上陸作戦が実施される前に日本が降伏したことにより、第八軍は終戦後司令部を横浜市(横浜税関本庁舎)に設置し東日本(実質日本全体)の占領任務に就きます。

No.243 8月30日 (木)横浜の一番長い日

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=363

No.252 9月8日(土)横浜終戦直後その3

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=352

この第八軍は横浜を中心に様々な施設を接収していました。戦後接収時代を知る世代の方々は、市内のいたるところに「第八軍マーク」を見た記憶があるそうです。

第八軍マーク

朝鮮戦争、朝鮮を舞台にした米ソの代理戦争となり日本は「国連軍」の支援という立場でこの戦争に関わることになります。横浜は「朝鮮戦争勃発にともなって横浜は国連軍の兵站基地となった。(高村直助「都市横浜の半世紀」)」ことだけでなく、過剰なレッドパージも行われ、他方 広範囲で公職追放されていた戦前の要職者の追放解除も行われることになります。

その後 1951年(昭和26年)9月8日 サンフランシスコ講和条約が結ばれ、ようやく国権を回復することになります。

No.246 9月2日(日)90年後の横浜(加筆修正)

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=358

No.177 6月25日(月) 出られない出口

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=431

「海芝浦」の話です。

第830話 6月24日は美空ひばり命日

1989年(平成元年)6月24日の

美空ひばりが亡くなった日です。

彼女は 我が国女性として初めて国民栄誉賞を贈られました。

No4 1月4日(水) 昭和の歌姫

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=619

ちょっと一覧化してみました。題して

【横浜と美空ひばりの歌】

※関係あるんだろうな? レベルのリストです。

抜けもあるかもしれませんのでご了承ください。

気楽に始めましたが 結構時間がかかってしまいました。

◎1949年(昭和24年)

「河童ブギウギ」松竹「踊る龍宮城」挿入歌

※竜宮城→浦島伝説からムリムリ

◎1949年(昭和24年)

「悲しき口笛」作詞:藤浦 洸 作曲:万城目 正

◎1954年(昭和29年)

「ひばりのマドロスさん」作詞:石本 美由起 作曲・編曲:上原 げんと

※石本 美由起さんは横浜の方で、横浜をイメージする作詞も多い方です。

神奈川区の歌も作詞されています。ちなみに歌は 由紀さおりさん。

◎1955年(昭和30年)

「あの日の船はもう来ない」作詞:西沢 爽 作曲・編曲:上原 げんと

◎1956年(昭和31年)

「港は別れてゆくところ」作詞:西沢 爽 作曲:船村 徹

◎1956年(昭和31年)

「君はマドロス海つばめ」作詞:石本 美由起 作曲・編曲:上原 げんと

◎1957年(昭和32年)

「みなと踊り」作詞:星野哲郎(補作詩石本美由起)作曲:船村 徹

※横浜市/産経時事新聞社選定「横浜の歌」

◎1957年(昭和32年)

「浜っ子マドロス」作詞:星野哲郎(補作詩石本美由起)作曲:船村 徹

※横浜市/産経時事新聞社選定「横浜の歌」

→この産経時事新聞社選定「横浜の歌」は未確認です。追って調べてみます。

◎1957年(昭和32年)

「港町さようなら」作詞:水島 哲 作曲:万城目正 編曲:若木みのる◎1958年(昭和33年)

「ご機嫌ようマドロスさん」作詞:西沢 爽 作曲:船村 徹

◎1958年(昭和33年)

「白いランチで十四ノット」作詞:石本美由起 作曲:万城目 正

◎1958年(昭和33年)

「風に唄えば」作詞:石本美由起 作曲:万城目 正(B面)

◎1960年(昭和35年)

「アロハの港」作詞:三木嘉平 作曲:古賀政男

◎1960年(昭和35年)

「ひばりの船長さん」作詞:石本美由起 作曲・編曲:船村 徹

◎1960年(昭和35年)

「哀愁波止場」作詞:星野 哲郎 作曲・編曲:船村 徹

◎1960年(昭和35年)

「初恋マドロス」作詞:西沢 爽 作曲:遠藤 実

◎1960年(昭和36年)

「ヨコハマ物語」作詞:西沢 爽 作曲:遠藤 実

◎1963年(昭和38年)

「港は涙のすてどころ」作詞:石本美由起 作曲・編曲:上原げんと

※ジャケットは柳沢良平?

◎1964年(昭和39年)

「港は心のふるさと」作詞:三浦康照 作曲:船村 徹

◎1964年(昭和39年)

「お久し振りネマドロスさん」作詞:三浦康照 作曲:船村 徹

◎1967年(昭和42年)

「あの人の…」作詞・永六輔 作曲・中村八大

これは注目です。

美空ひばり オフィシャルウェブサイトには見当たりませんでした。

探し方が悪いのかもしれません。

https://www.youtube.com/watch?v=uxbmVCAuOAM

ユーチューブは 著作権上 削除される可能性が高いので

確認したい方は 早めに!!!

※追って調べました。

アルバム「歌は我が命~美空ひばり芸能生活20周年記念」に収録。

シングルでは発売されていません。残念です。

◎1967年(昭和42年)

「港のむせび泣き」作詞:三浦 康照 作曲:山本 丈晴

◎1969年(昭和44年)

「星くずの港」作詞:吉岡 治 作曲:下川博省 編曲:河村 利夫

◎1970年(昭和45年)

「港が見える丘」アルバム

◎1972年(昭和47年)

「ひばり仁義」作詞:石本 美由起 作曲:市川 昭介

◎1977年(昭和52年)

「港町十三番地」作詞:石本 美由起 作曲・編曲:上原 げんと

◎1986年(昭和52年)

「恋港」作詞:志賀 貢 作曲:岡 千秋 編曲:斉藤 恒夫

◎1999年(平成11年)

「元禄港歌」作詞:秋元 松代 作曲:猪俣 公章

※1905年録音

No.176 6月24日(日) 関内の粋といやーー、ね。

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=432

関内を代表する割烹料亭「千登世」が

1881年(明治14年)6月24日(金)の今日、

住吉町6丁目79番地に開業しました。

第829話 1936年(昭和11年)6月23日日本製鋼横浜製作所JSW

人を結ぶ点と線

■1936年(昭和11年)の今日

「日本製鋼横浜製作所JSW」が金沢町泥亀に竣工・操業開始した日です。

日本製鋼横浜製作所の母体となった株式会社日本製鋼所は

1907年(明治40年)11月北海道室蘭にて

当時国防の要だった兵器の国産化を目的として英国と日本の共同出資により創業された兵器製造の合弁会社でした。近代化を進める日本にとって富国強兵、武器の欧米技術を採り入れることが急務でした。20世紀初頭、兵器製造技術のトップクラスであった英国のアームストロング社とヴィッカース社から精密機械技術のノウハウの提供を受け今日まで精密機械の分野でトップクラスの技術を誇っています。

かつて、横浜市金沢区エリアは、日本有数の軍事技術が終結したエリアです。

日本製鋼横浜製作所の他、

大日本兵器株式会社、日本飛行機株式会社、石川島航空工業等々、現在も軍事から民間需要に転換し業界をリードしている企業群です。

「日本製鋼横浜製作所JSW」も

1945年(昭和20年)終戦にともない民需転換を開始します。

1983年(昭和58年)に神奈川県横浜市金沢区福浦に移転。

「鋼と機械の総合メーカー」として世界的に評価されています。

http://www.jsw.co.jp/index.html

創業の

1936年(昭和11年)当時「日本製鋼横浜製作所JSW」のあった金沢町泥亀は10月に横浜市に編入されたばかりでした。

ここに一人の人物と横浜を結ぶ点と線がありました。

1942年(昭和16年)

二年前に上京し東京會舘に見習いとして就職した一人の青年が一時期、

国民徴用によりここ「日本製鋼横浜製作所・横銃製造所」に勤めることになります。

石川県鹿島郡余喜村字酒井の出身で横浜市鶴見に暮らす親戚に誘われて15歳で能登金澤駅から上野をめざした青年の名は今井清(いまい・きよし)。

戦後知る人ぞ知るバーテンダーの最高峰「ミスター・マティーニ」と呼ばれた男です。「日本製鋼横浜製作所」では持ち前の才能を発揮、神奈川県下15万人の徴用工員の中から800名選ばれた優良工員の一人となります。

彼は国民徴用(白紙)から3年後の1944年(昭和19年)10月に召集令状(赤紙)が届き、厳しい状況下で兵役を努め終戦を迎えます。

1939年(昭和14年)暮、横浜鶴見に暮らす叔母から東京で働いてみないかという誘いを受けて今井は上京します。叔母の隣の家に暮らしていた東京會舘に勤める本多春吉という人物が弟子を探していました。本多は以前自分の下で働いていた北陸出身者を気に入り、叔母にも故郷北陸出身の働き手を求めていたからです。

この本多春吉こそ、

横浜グランドホテルからこの東京會舘のチーフバーテンダーとなった人物で、「ミスター・マティーニ」と呼ばれた男の終生の師となりました。

このエピソードは まだまだ横浜を舞台にひろがりますが

今日はここまでにしておきます。

もう一つ人を結ぶ点と線を紹介しておきます。

1913年(大正2年)6月23日の今日、

日本の女医第一号となった荻野吟子が東京府本所区小梅町の自宅で亡くなります。62歳、波瀾万丈の人生でした。

この女医<荻野吟子>と横浜の接点を少しミステリアスに追求したのが下記のブログです。

No.463 高島嘉右衛門 風聞記

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=91

高島嘉右衛門は北海道でも様々なビジネス展開にトライします。

北海道と彼が関わる中で、上記の<荻野吟子>の支援、そして北海道で一時代を築いた<丸井今井>の今井藤七との出会い、あまり語られることのない北海道での高島嘉右衛門像の一部を紹介しました。

このブログでも10回以上の登場場面がありました。

No.462 北海道と横浜を結ぶ点と線2

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=9

実に面白い人生を生きてきた人物です。今度の資料研究に期待したいところです。

(過去の6月23日ブログ)

No.175 6月23日 フランス軍港があった丘

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=433

1971年(昭和46年)6月23日の今日、歴史的景観と良好な住環境確保のために横浜市が4億円で買収しふらんすやまとして整備されます。

第828話 1889年(明治22年)6月22日杉村濬

1889年(明治22年)の今日

初代の<在バンクーバー日本国領事館(現在総領事館)>に杉村濬(すぎむら・ふかし)領事が着任します。

正確には彼を長としてカナダで初めて領事館が開設されました。

当時、カナダの在留邦人は200名程度で悲惨な状況だったそうです。

このカナダ領事時代の体験が杉村濬のブラジル移民政策に大きく影響を与えました。

杉村濬は<ブラジル日本移民の端緒を開いた人>といわれています。

盛岡出身

「杉村濬(幼名:順八)は1848年(弘化5年)1月16日,岩手郡仁王村大沢川原小路4番戸(現:盛岡市大沢川原)にて盛岡藩士杉村秀三,ナカの次男として生まれた。父秀三は剣術に優れ,濬も明治期の作人館で剣術を教えていた。濬は明治初期から外交畑で活躍し,のちにはカナダやブラジルへの移民事業に努めた。(盛岡市サイトより)」

1875年(明治8年)横浜毎日新聞論説記者となり編集長兼主筆として<朝鮮に関する論策>を中心に活躍しました。

1880年(明治13年)に外務省に出仕、京城公使館書記官、釜山浦領事館、台湾総督府事務官等を経て外務省通商局長として海外移民計画を立案するポジションに立ちます。ここから彼の移民政策を中心とした外交官人生がはじまりました。

カナダには2年赴任します。その後も主に日朝関係の諸問題を担当し最後は自ら希望したブラジルのリオデジャネイロに赴任、1906年(明治39年)5月19日に亡くなるまで移民事業促進にあたります。

横浜とバンクーバー、そしてブラジルは現在も深い関係にあります。バンクーバーはいち早く横浜と航路が開通した町です。

バンクーバー港と横浜港は姉妹港です。

http://www.city.yokohama.lg.jp/kowan/guide/shimaiko/

移民に関しては

「海外移住資料館」が新港埠頭にあります。

http://www.jomm.jp

お勧めです。レストランは特にバラエティに富んだ各国の料理を<都度>楽しむことができます。

夏は最高のビアレストランです。

ブラジルは<神戸市>と友好姉妹都市で、残念ながら横浜はなっていません。

おそらく ブラジル移民船第一号「笠戸丸」が神戸港から出発したからかもしれません。

ブラジルでは現在約150万人の日系人が暮らしています。

彼らの家族の中には横浜から旅だった方も多いと思います。なぜ 彼らは日本を離れたのか、そして今 国とは何か?

「海外移住資料館」を訪れる度に 考えさせられます。

(過去の6月22日ブログ)

清水市と横浜市は開港以来関係の深い町です。

No.174 6月22日(金) しみずみなとの名物は?

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=434

1897年(明治30年)6月22日(火)

外国との貿易に欠かせない横浜税関清水支署が設置されました。

これによって、清水港の国際化の歴史が大きくかわります。

第827話 1876年(明治9年)6月21日張り棹禁止

1876年(明治9年)の今日

前に紹介しました神奈川県史料によると

沿海各区と正副区戸長に対し

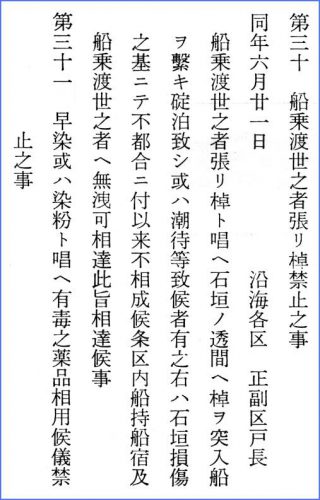

「第三十

船乗渡世之者張り棹禁止之事」と題した禁止令を出しています。

船乗を仕事としている者、張り棹を使って石垣の透間へ棹を差し込み

船を繋ぎ碇泊したり

あるいは潮の満ち干を待つなどするものがいるが

これは石垣損傷の原因となるのでこれからは行ってはいけない

指定地域での船待、船宿および船乗乗などに

もれなく伝える!

って感じですかね。

内容は河川の石垣損傷の原因となるので棹をむやみやたらに隙間に挿すな!!という内容です。

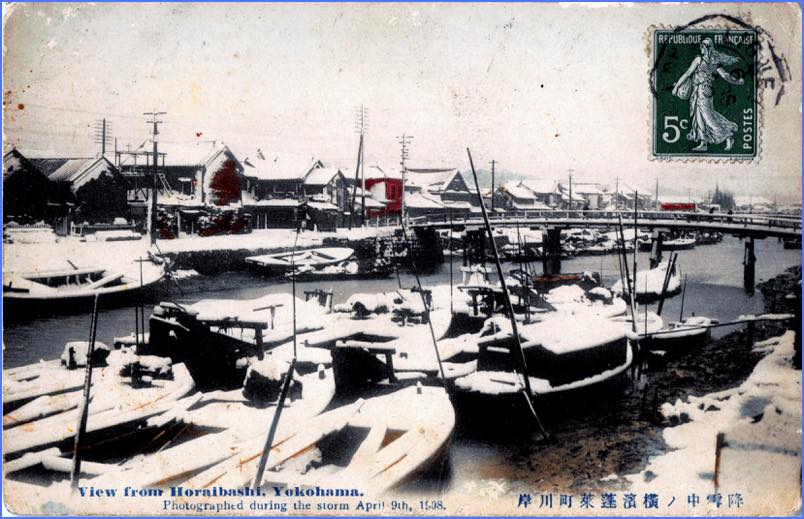

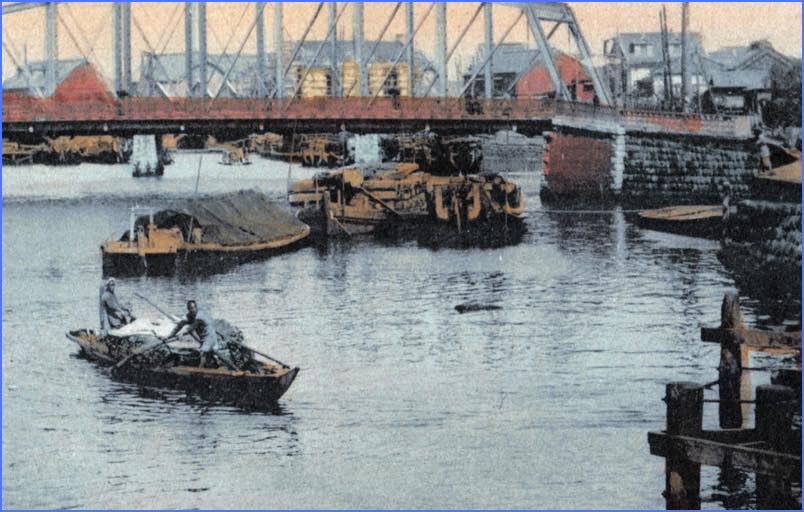

昔の船の風景を追いかけてみます。

小舟による水運が盛んな明治から大正にかけて、堀に係留する際<棹>は重要な役割を果たしました。棹を石垣の隙間に挿すな!と言われた船乗りたちは どうしたのでしょうか?

※ついでに第三十一号禁令では

早染めあるいは染め粉という理由で有毒の薬品を使うのは禁止する!

という行政命令も出ています。

横浜は輸出用の<染物>捺染の工場が集中した地域でもありますから、違法行為も多く出てきたのでしょう。

(過去の6月21日ブログ)

No.173 6月21日(木)横浜の代表的な運動公園

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=435

1964年(昭和39年)6月21日(日)の今日、

横浜市神奈川区にある三ツ沢公園(みつざわこうえん)で、

この年の10月10日開催予定の「第18回夏季東京オリンピック」に向けた横浜フェスティバルが開催され約45,000人が参加しました。

第826話 1973年(昭和48年)6月20日横浜市地区センター条例

1973年(昭和48年)6月20日付けで

横浜市地区センター条例が<公布>されています。

http://www.city.yokohama.jp/me/reiki/honbun/ag20212071.html

市条例も<公布>と言うんですね!まず小さな驚き。

「地区センター条例」は、地区センターについて取り決めたものです。

これ 横浜市民にはあまり驚きがありません。「地区センター」の利用ルールでしょう?という程度かもしれません。

確かにこの「地区センター条例」は

(設置)

(利用の目的)

(開館時間等)

(利用の制限)

(指定管理者の指定等)

(管理の業務の評価)

(利用の許可)

(利用料金)

(利用料金の減免)

(利用料金の不返還)

(許可の取消し等)

附則 等々

さらには

「横浜市地区センター条例施行規則」まで

事細かに決まっています。今日の突っ込みどころはここではありません。

前々から気になっていたテーマでもありますが

特に追っかけていなかったので<正解>はわかりませんので予めご了解ください。

そもそも

「地区センター」とは何ですか? という話です。

条例の第一条には

「地域住民が、自らの生活環境の向上のために自主的に活動し、及びスポーツ、レクリエーション、クラブ活動等を通じて相互の交流を深めることのできる場として、横浜市に地区センターを置く。」

利用の目的として

(1) スポーツ、レクリエーション、クラブ活動及び学習

(2) 講演会、研究会、展示会その他各種集会の開催

(3) その他地域住民の自主的な活動と相互の交流のため必要な事項

戻ります。

そもそも「地区センター」って公共施設の中でどのような役割をもっているのでしょうか?

なんでこだわるのかというと

なんでこだわるのかというと全国の自治体で「地区センター」という呼称はかなり珍しいのです。

目的はさておき 地域の公共施設は 例えば

「住区センター」「公民館」「生涯学習センター」「地区行政センター」「市民センター」「コミュニティハウス」「スポーツ会館」「地域ケアプラザ」

など 様々な名称があります。

横浜市には「公民館」がありません。公共の建物の代表といえば「公民館」です。

「より多くの人々が施設で交流を深めてもらうよう、公民館を「生涯学習センター」「交流館」などと言い換える設置者(市町村など)もある。(wikipedia)」

という説明の後に公民館以外の呼称を用いている例として

横浜市は「地区センター」、川崎市は「市民館」ですが、当初は公民館としていました。

横浜市は方針で<公民館という名称を一切使っていなかった>とどこかの資料に書かれていた記憶がありますが定かではありません。

偶然ですが富山市も「地区センター」があり小学校区に一つくらいの割合で設置(公民館に併設)されているそうです。ということは公民館と少し役割が違うということでしょうか。

ここで一つ 皆さんは「地区センター」を利用されていますか?

少し前の調査の記憶しかありませんが「利用者の常連化、固定化傾向」があり使う人は使っているが、全く関心のない地域住民も多いのが現状でしょう。

図書館からケアプラザまで、この地区センターも含めバラバラ感は否めません。

今後 少子高齢化の中で、地域福祉の活動拠点の多様な対応が求められるようになってきています。

もうすでに公共施設の有機的なつながりをダイナミックにデザインしていく時期を逃しつつあるように思います。

今日はちょっと視点が違いましたが たまには良いでしょう。(過去の6月20ブログ)

No.172 6月20日(水) 階級差なく埋葬

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=436

1946年(昭和21年)6月20日(木)の今日

日本軍が使用していた児童遊園地を連合軍が接収した日です。

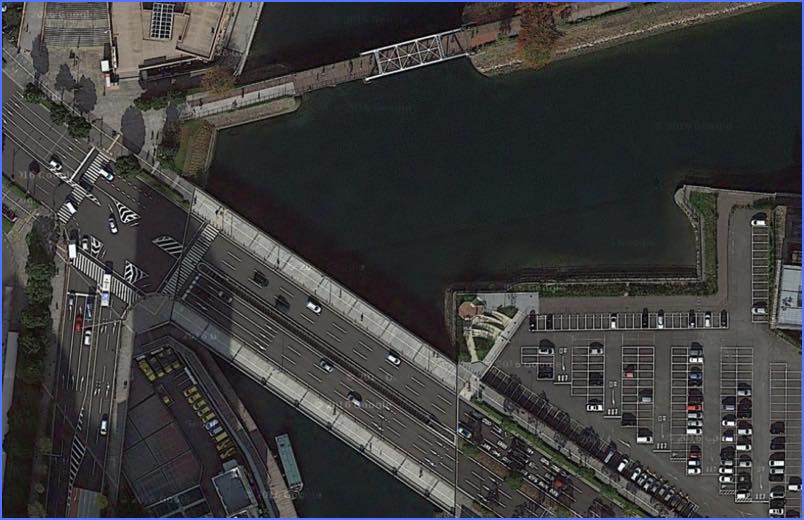

第825話【横浜の橋】No.15 北仲橋(大岡川河口)

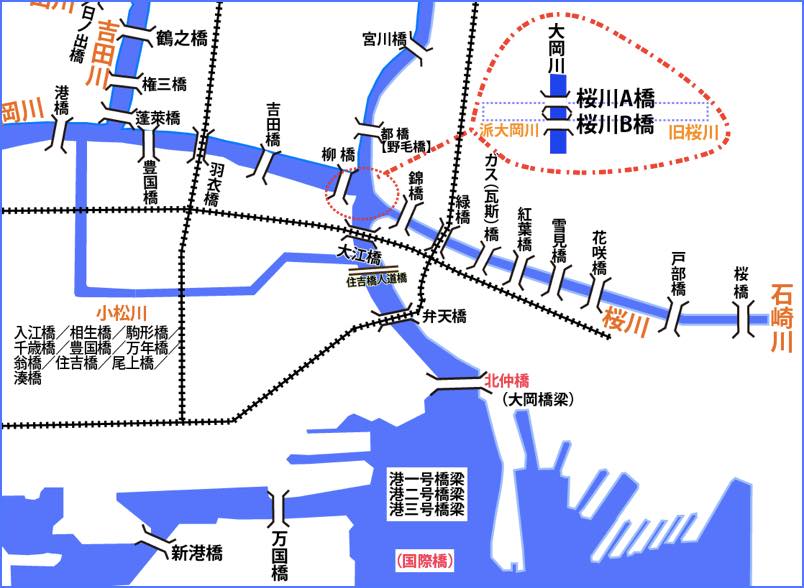

横浜市内には本支流合わせて

一級河川が9河川、二級河川が24河川、準用河川が25河川、合計58の河川が存在する。

●一級河川 鶴見川

恩田川、梅田川、鴨居川、大熊川、鳥山川、砂田川、早渕川、矢上川

●二級河川 帷子川

中堀川、今井川、石崎川、新田間川、幸川、帷子川分水路

●二級河川大岡川

日野川、中村川、堀川、堀割川、大岡川分水路

●二級河川 境川

柏尾川、平戸永谷、阿久和川、いたち川、和泉川、宇田川、舞岡川、名瀬川

●二級河川 侍従川

●二級河川 宮川

鶴見川・帷子川・大岡川 等々それぞれに多くの橋が架かり、本流に限らず支流にも<川の名>が付いた橋が多くある。このことは

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=8200

ここで横浜を代表する大岡川に<「大岡橋」「大岡川橋」が見当たらない>と簡単に紹介した。

再掲すると

一級河川鶴見川には 鶴見名が多い。

「鶴見大橋」「鶴見橋(国道)」・「臨港 鶴見川橋」・「鶴見川橋」

準用河川入江川には「入江橋(国道)」

準用河川滝ノ川には「滝の橋(国道)」

二級河川帷子川には「帷子橋」

二級河川境川には藤沢市鵠沼に「境橋」

派境川(柏尾川・和泉川・相沢川・いたち川 他 川の名の橋有り)

二級河川侍従川には「侍従橋」

二級河川宮川には「宮川橋」

あらためて 大岡川には「大岡(川)橋」が見当たらない。

「中村橋」は中村川になく堀割川にがあるのもたまたまだろうが 不思議だ。

結論を先に紹介すると

「大岡橋」はかつてあったが、廃止されその残骸!?が汽車道にその一部が「港三号橋梁」として保全を兼ねて架かっている。

かつて架かっていた「大岡橋梁」は下記に懐かしい画像が残っている。

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f7488/p27870.html

「昭和8年に架けられた鉄道橋で、旧生糸検査所引き込み線敷設の際に大岡川に架けられた。構造は3連のポニーワーレントラスだが、その内の1連は北海道のタ張川橋梁を、残りの2連は江戸川橋梁を補強して移設したものである。このトラス橋の銘板には1907年(明治40年)製作と記されており、英国製トラス橋として貴重である。」

「北仲橋」

北仲エリアの開発に伴い、2002年(平成14年)4月に全面開通した。みなとみらい地区(中央地区)と北仲通地区を結ぶ、上下線二連橋で、山側が1997年(平成9年)6月に、先に開通した。

現在は片道3車線、往復6車線の幹線道路となっている。

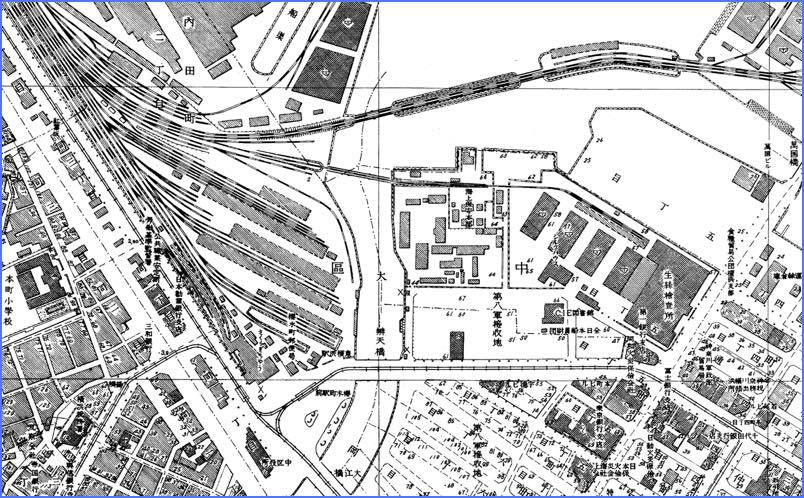

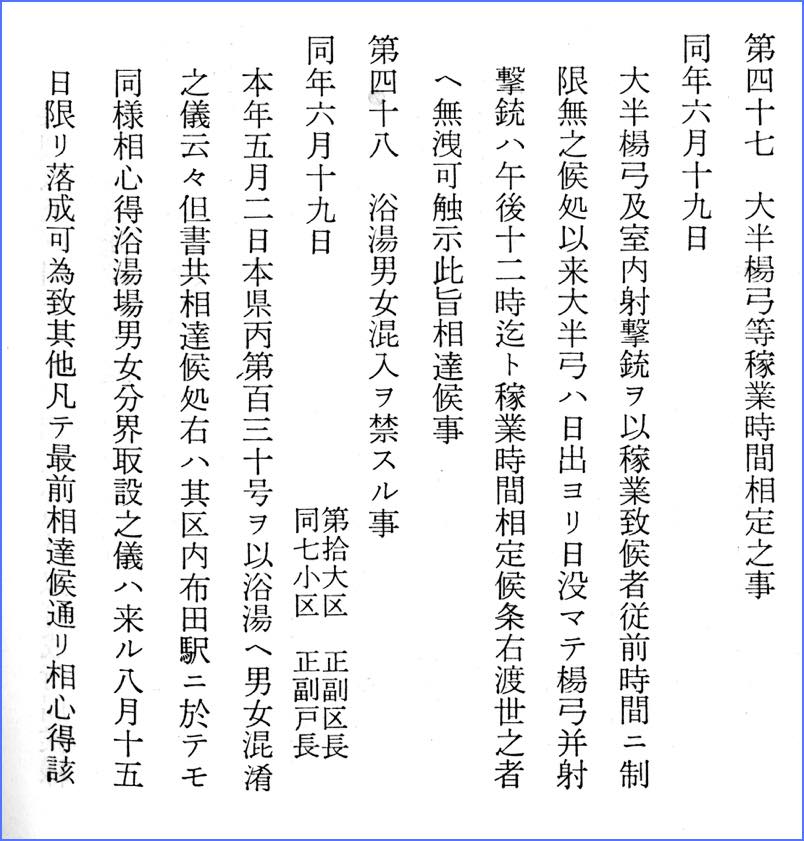

第824話1877年(明治10年)6月19日神奈川県史料語る

1877年(明治10年)6月19日

「神奈川県史料」に下記のような記述がありました。

「第四十七 大半揚弓等稼業時間相定之事

同年(明治)十年六月十九日

大半揚弓及室内射撃銃を以稼業致候者従前時間に制限無之候処以来大半弓は日出より日没まて揚弓并射撃銃は午後十二時迄と稼業時間相定候条右渡世之者へ無洩可触示此旨相達候事」

揚弓:江戸時代に流行した遊びで、小さな弓で的を当てる<射的>

営業時間について規定を設けています。

<揚弓と射撃銃>は午後十二時までとするとなっています。実質この遊戯は風俗営業の一端で、

http://yokyuten.exblog.jp/6793966/

トラブルもあったようです。

また「射撃銃」は現在も懐かしい遊びとして復活している「射的」用の銃だったと思います。「射的」の歴史は調べていませんが江戸時代からあり、<遊戯用の銃>も明治に入り普及したようです。

「コルクを弾丸にして発射する空気銃またはスプリング式銃で的を射る遊戯。座敷鉄砲ともいわれる。室内射的用の銃は,普通後者が用いられる。的との距離は約 3mで,コルク弾が命中すると的の止め具がはずれて,分銅式に景品の玩具や人形が降りてくる。」

同じく同日付で

「第四十八 浴場男女混入を禁する事

明治十年六月十九日

第拾大区 正副長 同七小区正副戸長

本年五月二日本件丙第百三十号を以浴場へ男女混淆(こんこう)之儀云々但書共相達候処右は其区内布田駅に於ても同様相心得浴湯場男女分界取設之儀は来る八月十五日限り落成可為致其他他凡て最前相達候通り相心得該渡世之者へ無遺漏示諭可致此旨相達候事。」という達しが出されました。

第10大区7小区の正副区戸長に対し、布田駅にある浴場に、男女の分界を8月15日までに設けるよう達した。という内容です。

明治に入っても 風呂場は江戸時代から続く<混浴>習慣があり

新しいルールを徹底させるためにこういった<お達し>を出していました。

この江戸のおおらかな文化<男女混浴>に怒ったのが

ペリーでした。彼は「日本遠征記」で

「男も女も赤裸々な裸体をなんとも思わず、互いに入り乱れて混浴しているのを見ると、この町の住民の道徳心に疑いを挟まざるを得ない。他の東洋国民に比し、道徳心がはるかに優れているにもかかわらず、確かに淫蕩な人民である」

と記しています。

その後も 欧米列強の皆さんはこの「男女混浴」には大反対だったようで、明治政府は取り締まろうとしますが実質<体裁>だけで 徹底されるには時間がかかったようです。しかも下町や地方では混浴習慣が徹底されず 何回も、幕府から混浴禁止令を受けながらも復活するという<日本古来の風習?>かもしれません。

(神奈川県史料)

神奈川県が政府の命によって、明治元年から明治十七年までの間の出来事を編年で記述した史料です。この第一巻は主に行政資料となっていて

制度部

県庁・庁即・租法・職制・禄制・軍役 等々事細かに事件録のようになっています。

独特の文体なので読みにくいですが、面白い記述に出会うことがあります。

このブログでも時折活用しています。

明治元年から明治十七年 横浜を含め 日本が実生活の中で<近代>と出会った時期です。

まさに この神奈川県史料は カルチャーショックの記録ともいえるでしょう。

(過去の6月19日ネタ)

No.171 6月19日(火)虚偽より真実へ、暗黒より光明へ 我を導け

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=437

1916年(大正5年)6月19日(月)の今日

歌人佐佐木信綱(44歳)は横浜三渓園に行き、

滞在していた詩人であり思想家のタゴールと面会しました。

第823話 1889年(明治22年)6月18日増田知

1889年(明治22年)6月18日の今日

初代横浜市長に増田知(ますだ さとし)が就任しました。

Wikipediaにもほとんど情報が無いし、さらっと参考情報位の扱いにしておこうかな?

と思いつつも調べ始めたら

<やめられない> <とまらない>そして<まとまらない>

ということで今日は初代横浜市長 増田知を紹介します。

1889年(明治22年)4月1日から日本全国で市政が始まり

順次大都市が<市>となっていきます。

1889年(明治22年)4月時点で全国31都市が市政導入。

人口規模の順でいくと

■大阪市 大阪府 人口476,271人

大阪府下4区を大阪市とし市制施行

市制特例により市長を置かず、大阪府知事が市長職務を行う。

■京都市 京都府 人口279,792人

上京区・下京区を京都市に。

市制特例により市長は置かず、市長職務は府知事が行う。

■神戸市 兵庫県 人口135,639人

神戸区が荒田・葺合両村を合併し神戸市となる。

■横浜市 神奈川県 人口121,985人

横浜区を横浜市に。

■金沢市 石川県 人口94,257人

金沢区534町を金沢市に。

■仙台市 宮城県 90,231

仙台区をは仙台市に。

※人口第1位の東京市は特別で政府直轄行政都市の色合いが濃く

市政導入は1889年(明治22年)5月1日

他の<市政>より1ヶ月後に旧15区の区域が東京市となる。

※当時人口規模人口162,767人 第4位の名古屋市は遅れて

1889年(明治22年)10月1日に市政を導入。

横浜は上記のように4月1日「横浜区」から「横浜市」となります。 当時の市域面積は、横浜港周辺の5.4平方kmと小さな市域でした。

当時の市域面積は、横浜港周辺の5.4平方kmと小さな市域でした。

市政導入で まず市議会議員選挙が行われます。

ところが この議員選挙とその後の<市長推薦>がオオモメにモメたことが資料から伝わってきました。

その当事者が初代横浜市長増田知(ますだ さとし)です。

当時の市長の任期は6年でまず市会が市長候補を3名推薦します。

これを県知事が受けて国に上奏。

内務大臣が市会の推薦した3名の候補者の中から<上奏裁可>を請い「選任」するという形式をとっていました。

※明治憲法下では天皇に官吏任命権(憲法第十条)があり、これを内務大臣が補弼したため、実質内務大臣が任命しました。しかも一応本命が示され、通常なら<本命>が なるのが ならなかった。

市会オオモメの元は、市制となる前に起こった「共有物事件」です。

初代横浜市長 増田知(ますだ さとし)を語るにはこのオオモメ騒動「共有物事件」を理解しないとできません。

横浜開港史上長らく「地主派」と「商人派」という横浜独特の地域を真っ二つに割る派閥が形成されていました。

※超簡単に「共有物事件」を説明すると、貿易商人たちが居留地時代から歩合金で作ってきた<地域の共有物>は誰のものか?

市域を構成する町の代表グループ(地主派)と、貿易商グループ(商人派)が真っ向から対立し裁判にまで至った事件です。現在のように法整備が整っていない地方行政のスタートラインだったこともあり、解釈と思惑が入り乱れ横浜を真っ二つに割りました。裁判結果は「共有物のすべては横浜市の財産である」となりますが そのままで収まらないのが世の常。

近代民主主義の試行錯誤期ともいえるでしょう。

この横浜政界に四分五裂の抗争がはじまります。一部はそのなごりを引きずり<戦後まで>続いていきます。

なので ここでは「地主派」と「商人派」の闘争史はパスします。

シンプルに初代横浜市長の紹介だけにし、闘争史は別途じっくり行きます!

初代市長に推薦された3名は

茂木保平(商人派)

平沼専蔵(商人派)

増田 知(地主派)

ここで増田知は市会の本命ではありませんでした。

ところが、県知事、内務大臣の裁可の時点で地主派の「増田知」となります。

→この背景説明が一筋縄ではいかない。

(日本初の辞任)

市会の主流ではない初代横浜市長が就任したため、議会は紛糾、

就任して8ヶ月後

1890年(明治23年)2月15日には辞任するという事態に陥ります。

(増田知)

歴代市長の中で最も在任期間が短く、しかも日本で初めて辞職した市長が増田知です。

増田知のプロフィールを紹介しておきましょう。

http://www.kaikou.city.yokohama.jp/document/picture/12_05.html

天保14年9月 下野国都賀郡壬生藩(栃木)士族の子として生まれます。

幕末の壬生藩は新政府側か徳川側か藩内は二分して大混乱の末、新政府側になるという事態の中、優秀だった増田は明治4年の廃藩置県まで権大参事(副知事)を担当します。

その後名古屋県、白川県、熊本県、神奈川県、群馬県、内務省と地方官僚を歴任します。

1886年(明治19年9月)に神奈川県役人から横浜区長と橘樹郡長を兼務します。

初の横浜議会の推薦を受けます。※ただし 上記の通り本命ではありませんでした。

1889年(明治22年)6月18日に初代横浜市長となり

1890年(明治23年)2月15日に議会混乱を受け辞任。

その後

富山県参事官、内務省、伏木測候所所長、南多摩郡役所郡長を歴任し明治44年3月6日に亡くなります。

生涯 地方官僚として生きた人物です。

市会多数派の意向と異なった派閥の初代市長は辞任に追い込まれます。

その後の歴代市長は、このような食い違いは起こらず、市会での決定が市長となるスタイルが戦後まで続きます。ただ、時を経るに従って中央とのパイプを重視する市長が推挙される<現実>を市会が学んでいったことも歴史の一断片といえるでしょう。

このような事態最近もある話です。

議会と首長 ねじれ自治体。そして一時期のねじれ国会といわれますが

<ねじれ>というと何かおかしい感じがします。

決しておかしい訳ではなくこれが民主主義ですよね。ねじれるから<一色>にしろ!というのは筋が違うのですが、政治主張になってしまう未熟な政治闘争ですね。

(過去の6月18日ブログ)

No.170 6月18日(月) 大荷物「リゾート21」の旅

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=438

1986年(昭和61年)6月18日(水)の今日、東急田園都市線開通20周年記念イベントの一貫として「リゾート21」が横浜市内を走りました。

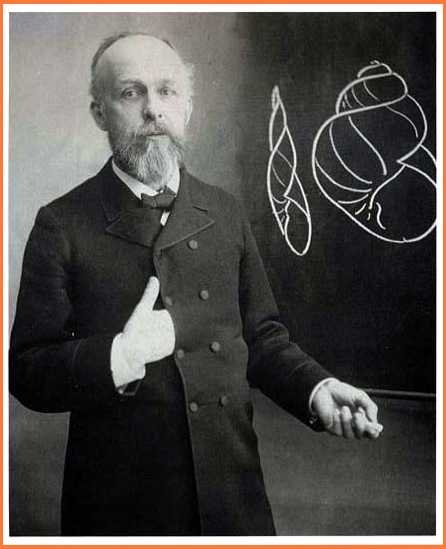

第822話1877年(明治10年)6月17日モース横浜へ

1877年(明治10年)6月17日の今日

「エドワード・シルベスター・モース(38歳)東京大学で動物学を教えるため来日、サンフランシスコから横浜港に着く。明治12年8月31日、アメリカに帰国する。」

この表記は正確ではありません。<東京大学で動物学を教えるため来日>ではなく最初は研究のためでした。

少しプライベートな話を。

小学生の頃、父と小旅行で電車に乗った時、車窓の風景を指さしながら、「あの丘は古墳かもしれないぞ。近くではわかりにくいがこうやって少し離れ電車のように動きながら探すと発見しやすい」と聞いて、ワクワクしながら景色をのぞき込んだ記憶があります。

父は学生時代 大山柏の下で、考古学者を目指していました。

この話を私は父のオリジナルと思っていましたが、社会人となった頃エドワード・モースを読み

元ネタがモースの逸話だったことを知った記憶があります。

エドワード・モースはアメリカの動物学者としてまだ外国人の行動が制限されていた日本を訪れます。2枚の殻を持つ腕足動物を研究対象にしていたモースは、アジアの腕足動物研究に<日本>を選びます。

1877年(明治10年)6月17日の今日、

横浜港に着き居留地で情報収集にあたりますが、まだ外国人の行動半径が制限されていたため、

19日東京の文部省にダビッド・モルレーを尋ねるために「横浜駅」から「新橋駅」まで汽車に乗ります。

※ダビッド・モルレー

下関賠償金返還を求めるロビー活動も行います。日本に教育制度の助言を行った教育学者。

モースは、新橋に向かう途中列車の窓からこの時「大森貝塚」を発見します。実際の発掘はこの年の10月からですが、横浜駅から列車に乗りしかも海側で無かったら大森貝塚の発見はもう少し遅れたかもしれません。

エドワード・モースの功績は 3度の来日で

当時日本人があまり関心を示さなかった陶器の収集(ボストン美術館)

そして民俗資料の収集(ピーボディ・エセックス博物館)を行ったことです。

http://pem.org/collections/9-asian_export_art

このモースコレクションから意外な発見をしました。

No.229 8月16日 (木)一六 小波 新杵

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=378

(過去の6月17日ブログ)

No.169 6月17日(日)私は武器を売らない

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=439

横浜スポーツの百年に1876年(明治9年)6月17日(土)の今日

「北方の鉄砲場でスイス人の射的会開催」とあります。