ホーム » 【時代区分】 (ページ 8)

「【時代区分】」カテゴリーアーカイブ

第938話【2017・年末ネタ】

毎年12月師走ともなると、交響曲第九の公演とドラマ忠臣蔵が定番行事でしたが、近年時代劇不振で、再放送ばかりのようです。

「交響曲第九の公演」

「忠臣蔵=赤穂事件」

共に 横浜とも関係があるので年末ネタとして紹介しておきましょう。

「交響曲第九の公演」

https://www.youtube.com/watch?v=F0j2gPgRc1s

ベートーベン作曲の有名な交響曲で、ご当地ドイツのライプツィヒで年末大晦日公演が1918年に名門オーケストラであるライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団によって始まります。日本では戦前に公演は行われますが、年末恒例となったのは戦後のことです。戦前のエピソードとしては

1918年(大正7年)6月1日

日本で最初に「第九」が演奏されたのが徳島県の鳴門市(当時は板東町)で、ここにあったドイツ兵の俘虜(捕虜)収容所でのことでした。当時は第一次世界大戦の真っ最中で、連合国側として参戦していた日本とは敵国でした。(第一次世界大戦〜1918年11月11日終戦)

時は流れ、戦後まもなくの

1947年(昭和22年)12月

日本交響楽団(現NHK交響楽団)がレオニード・クロイツァー指揮で9、10、13日の3夜第9の演奏会を開催して多くの観客を集めたのがキッカケといわれています。

その後、

1950年(昭和25年)12月17日

アマチュア・オーケストラとして本邦初めてこの第九を公演したのが横浜交響楽団でした。場所は横浜公園脇にあった「フライヤージム」です。その後、横浜交響楽団の年末恒例演奏会の目玉となりました。

ちなみに、日本交響楽団は1947年(昭和22年)単発公演で

初めて年末恒例としたのは横浜交響楽団???(裏とってません)かもしれません。

「忠臣蔵=赤穂事件」

冒頭にも書きましたが、年の瀬は「忠臣蔵」という時代がありました。

歴史学的には「赤穂事件」として、

五万石の大名がお家断絶、身は切腹、城は公収、数千に及ぶ家臣とその家族を路頭に迷った事件です。

江戸時代、18世紀初頭の元禄年間に播磨赤穂藩藩主の浅野内匠頭(あさのたくみのかみ)長矩(ながのり)が江戸城松之大廊下で高家の吉良上野介(きらこうずけのすけ)義央(よしひさ)に対し<傷害事件>を起こしたというものです。

主君浅野内匠頭長矩は切腹、その後この事件に端を発し家臣の大石内蔵助良雄以下47人が長期計画を練り最終的に

元禄15年12月14日(1703年1月30日)深夜

本所の吉良邸に討ち入り、吉良義央をはじめ、小林央通、鳥居正次、清水義久らを殺害します。

何が原因だったのか、その後どのように仇討ち計画が組まれたのか?

史実としては不明な点が多かったが故に、後世の作家たちが様々な物語を構築して、幕末から現在に至るまで<国民的ドラマ?>となりました。

「忠臣蔵」で一躍悪役となったのが吉良上野介義央です。

(吉良家)

吉良家は足利氏の一族で、後北条氏とも姻戚関係にあります。

足利義氏(足利家3代目当主)の三人の息子がそれぞれの道を歩みます。

泰氏(三男ですが本妻の子)→足利家→足利尊氏

義継(長男)→奥州吉良氏→蒔田吉良氏

長氏(次男)→西条吉良氏→上野介・今川家

長男であった義継の流れが奥州吉良家として関東で勢力を伸ばし、中世後期の室町時代応永年間(1394〜1427)に武蔵世田谷(東京都)に本拠を置き南は蒔田(横浜市南区)に居城を持つようになります。この城は発掘調査や歴史資料が少なく、いわば”まぼろしの城”とも言われていますが、明治以降あまり周辺環境が変わっていない往時の地形をおぼろげながら感じ取ることができます。

蒔田の居城は吉良頼康によって築城され

「蒔田御所」と呼ばれるほどその威光を示しました。

現在は「青山学院横浜英和中学校高等学校」の敷地となっています。

1880年(明治13年) ブリテン女学校として設立

1886年(明治19年) 横浜英和女学校に改称

1916年(大正5年) 横浜英和女学校が現在地に移転

1939年(昭和14年) 成美学園に名称変更

1996年(平成8年) 横浜英和学院に改称

2016年(平成28年) 青山学院横浜英和中学校高等学校に改称

校庭から当時のツボの欠片が出土し学内に展示されているそうです。(見ていません)

その後の吉良家

1590年(天正18年)豊臣秀吉が小田原征伐を行い北条一族の居城、小田原城が落城します。これによって北条氏は滅ぶことになります。これにともない蒔田城も廃城になって静かに明治まで眠っていました。

吉良家はその後、徳川家の家臣となり明治期まで続きます。歴史の表舞台にはあまり登場しませんが、横浜と世田谷を、中世と現在を結ぶ歴史の貴重な<糸口>です。

1950年(昭和25年)12月17日

横浜交響楽団がベートーベンの第九演奏会を開催します。

(図版は追って追記します)

第911話 中世の横浜を理解する(1)

近年、横浜の近世以前が丁寧に解説されるようになってきました。確かに開港一辺倒の横浜史が多い時期もありました。

今年は吉田新田完成350年ということもあり、近世=江戸時代に少し光が当たっています。

さらに時代を遡って中世の横浜は?

横浜市域が武士の時代を迎える頃が中世の始まりですが、調べ始めると知らないことばかりでした。まず、入門ということで、中学生の副読本を読み始めました。これがかなり<難解>というか複雑な関係を簡単に表記しようとしているためか、一読では中々内容が理解できない内容でした。

私の理解力が低下していることも理由にあげられますが、中学生のレベルでもかなりハードルが高いのであなどれません。

私、中世日本の一般的な歴史知識は無く、高校での授業も殆ど記憶にありません。最近、近世史以降は少し学び始めていますが、中世というと真っ暗なのが現状です。

西洋史では<中世>は暗黒なんて言われていた時代があります。それはさておき、横浜市域の中世をざくっとレビューしてみました。

まず、そもそも論から。

ここが私の<困った>ところです。

古代から中世への分岐点(画期)は、律令制の行き詰まりにより武士が力を持った平安末期とするのが一般的のようです。平安末期、院政が始まり「保元・平治の乱」で平清盛が太政大臣に就任し、武家政権が成立したあたりからが中世ということです。

古代から、東国は良馬の生産地でもありました。※

平安時代末期に天皇家と摂関家による家督争いが表面化し実力行使が行われるようになってきました。この実力行使に、源氏・平家の武士団が動員され、地域に生きる豪族・武士団が政権存続に関わるようになりました。ここに東国の地方豪族=武士団が次々と登場するようになります。

横浜市域は武蔵国・相模国にまたがっていますから、「武蔵国武士団」「相模国武士団」が中世の重要登場人物となっていきます。

□五畿七道(ごきしちどう)

古代律令制度の時代にはその後の日本に影響を与えた様々な国家制度が作られますが、中でも地域区分を行うことで、国の政治制度を支えました。

五畿とは「畿内」ともいい、大和、山城、摂津、河内、和泉の五国。

七道とは全国の大きな行政区分で、東海道、東山道、北陸道、山陽道、山陰道、南海道、西海道の七道のことです。地域区分により街道も整備され現在もこの七道は<道>としても活きています。以後、鎌倉幕府は「鎌倉道」を整備し、近世・近代に至るまで、国家は道作りの歴史でもありました。

武蔵国武士団は「東山道」に属していましたが、東海道東部、相模国武士団とも大きく関係するようになり人的交流が生まれます。同じ武士団でも

この頃、北関東一帯の有力武士団であったのが秩父一族です。帷子川流域の榛谷氏、鎌倉幕府の有力御家人となった畠山氏の畠山重忠らは横浜市域で活躍した秩父一族です。

□里山の風景

古代から中世にかけて形成された集落が現在の里山集落の原型・原点となっています。河川下流域に大きな集落が生まれるのは近世以降で、中世の集落の殆どが<谷戸><山間地>の村でした。海側の集落では漁業を生業とする漁村も誕生します。

現在の桜木町駅近辺は野毛浦と呼ばれた磯場で、江戸湾人気のマナコ漁が盛んに行われていました。歴史でクローズアップされるのが<戦(いくさ)>ですが、戦の場となるのが集落の拠点と成る山城です。小机城、蒔田城、荏田城、高田城、神奈川城、青木城、佐々木城といった城群が中世には点在していました。といっても戦闘方法が変わる戦国時代以降の城郭ではなく、丘陵を活かした陣地という程度のもので十分だったようです。

中世と近世の分れ目(画期)は検地・刀狩りによる兵農分離といわれています。織田信長・豊臣秀吉が強力に推し進めた兵農分離以前は、戦う農民そして田畑を耕し生産活動を行っていた「もののふ」が軍事力の中心でしたので、田植えの時期や収穫期の<いくさ>は両陣営でなるべく避けたそうです。

中世は下克上「源平合戦」の始まりでもあります。

次回は 横浜を舞台にした<戦い>を眺めてみます。

※京都平安京から遥か離れた<東国>には良馬の生産地として天皇の直轄の<御牧(みまき)>が何箇所かありました。

(2)横浜の戦い へつづく

第909話 【大岡川運河エリア史】江戸湾編

素人調べレベルと予め宣言しておきます。

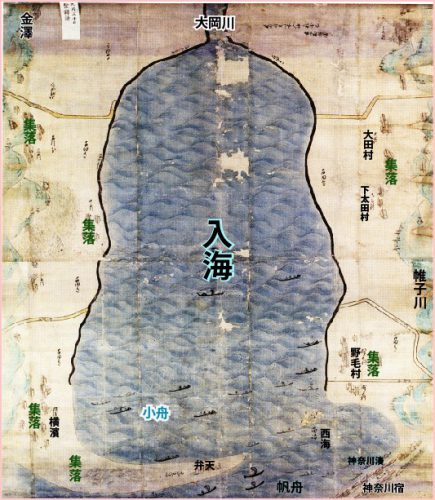

大岡川河口域に広がっていた<内海>は絵図を見ると新田開発が始まるまでは、漁場だったようです。 <横浜の砂州>が冬場の北波を防ぐ防波堤の役割をしていたから中々の漁場だったのではないでしょうか。

<横浜の砂州>が冬場の北波を防ぐ防波堤の役割をしていたから中々の漁場だったのではないでしょうか。

その後、吉田新田干拓(1667年)によって、<内海>の漁場が野毛村近辺と横浜村外海が漁村として残された他は、いわゆる農業が行われました。

ただ新田がすぐに稲作に適した土地になることは無く、塩抜きを含め数年にわたる手入れが必要でした。干拓には約11年かかり、順次上流域から耕作地となっていきましたが幕府から正式に新田として認められるにはもう少し時間がかかります。

江戸時代、八割は百姓でした。その大半が農業従事者だったので百姓=農民と表現されるようになりますが、百姓は稲作中心の農民という姿以外にも多彩な生活スタイルを持っていました。

(百姓=地域に生きる多能工)

半農半漁、農業ができないから漁業も。

逆に漁業だけでは生活できないから農業も。

といった表現は百姓=農民、米生産者からの視点です。

石高制の幕府にとって米生産者は 最も歓迎すべき納税者でした。

現代におけるサラリーマン(源泉納税層)みたいなものです。

漁業従事者は一般的に網役(あみやく)という漁業年貢を収めていました。

年貢米と同様に、共同体単位で収めていたようです。

十七世紀に入り、兵農分離で闘う武士が都市生活者となり、安定した徳川時代が訪れます。治水・利水技術の発展と普及で山間地農業が河川域全般に稲作が広がり、江戸時代は急激に人口増と米の収穫増となります。

ただ、稲作は労働集約型なので人力が必要でした。

また江戸期からの農業は限られた田畑に<肥料>を投入する集約農業スタイルとなります。特に都市近郊農業は<糞尿>を有料で購入し投入することで収量を増やしていきます(金肥)。

では海辺や谷戸ばかりで<平地>の少ないエリアでは どのような生業で集落共同体は成り立っていたのか?

地に生きるとは、地(海)から恵を得ることです。生業とはそういうことです。

海付の村、海辺からすぐに谷戸となる地域の多い横浜は

農・漁・搬送を複合的に生業とする「漁師百姓」によって村落共同体が形成されていました。

漁場を巡る争い

19世紀に入り「内海三十八職」という取り決めが江戸湾内漁業従事者の間で行われます。江戸湾で認められた38種類の漁法のことです。

当時、江戸前には84の浦と、18の磯付(いそつき)村があったといわれていますが漁場を巡る争いも多く、都度話し合いによって解決してきました。

江戸時代も後期に入ると 都市近郊の在郷町に市場経済が発達し

漁業も江戸市場への稼ぎ頭となってきたため 漁法規制が必要になってきました。

文化13年(1816年)6月

江戸湾沿岸の相模・武蔵・上総の漁村44の代表が集まって会合を開き、一通の議定書を作成します。

・各漁村は毎年春に会合を開くこと。

・御菜八ケ浦が年番で代表を務め、会合の開催やその他重要なことは廻状によってそれぞれの村に伝えること。

・各郡にも年番の惣代を置いて議定書の内容を守らせるとともに御菜八ケ浦や他郡の惣代との連絡を行うこと。

・新規漁法を原則禁止とし、どうしても行いたいとする希望が出されたならば会合における合意を得ること。

等を取り決めます。

◆江戸湾内湾漁撈大目三十八職」または「内湾三十八職漁法」

手繰網(一名うたせ)

三艘張網

鮑漁

貝草取(貝藻取)

揚繰(あぐり)網

とび魚漁

こませ流し網※

肥取漁(ひとり網)

地引(ちびき)網

このしろ網

鰆(さわら)網

張網

貝類巻※

縄舟漁縄編漁

小晒(こさらし)網

投げ網※

あびこ流(網)

六人網

小貝桁網※

鰻掻(うなぎかき)

のぞき網(漁)

八田網

釣職一式(釣船)

海鼠(なまこ)漁

たいこんぼう網(一名かひかつら網)

鵜縄網

小網

ころばし網

鯔(ぼら)網

鯛縄

貝桁漁

いなだ網

四手(よつで)網※

丈長網

白魚網

藻流し網

歩行引網(かち網)

たつき(たたき)網

このしろ網

ななめ網

竿小釣網

※四十一種類ありますが

時期によって 種類が異なったようです。それにしても多彩です。

◆従来から使用を認められた漁具「小職」

簣引網、ズリ網、尨魚引抜網、蛎万牙漁、蛎挟漁、蜆流網、アサリ熊手漁、アミ漁網、サデ押網一名糖魚網、不笊漁、ウナギ筒網、ウナギ筌漁(方言ウケ、ドウ)、ウナギ抄(方言メボリ)、サザエ引網、鰌漁網、ボッサ縄、海苔桁網(方言ケタ網)

※その後追加された漁法

「エビケタ網」

領域を多彩な分類によって一つ一つ決めていくのは日本のお家芸ですね。

参考文献

「東京都内湾漁業興亡史」東京都内湾漁業興亡史刊行会

「巨大都市と業業集落」成山堂書店

安室 知(神奈川大学) 論文

「百姓たちの江戸時代」ちくま

「江戸日本の転換点」NHK

他

第908話 【大岡川運河エリア史】漁師百姓

大岡川に関心を持った中で

江戸期の百姓の姿を知りたいと考えました。

そこで

この夏の集中テーマを江戸の「百姓」に置き 学習計画を立てました。

大岡川下流域、横浜村エリアに暮らした百姓の姿を推理するには何が必要か?

と考えたからです。

1667年に吉田新田が完成した以降、開港までの横浜村エリアの百姓はどんな暮らしをしていたのか?

●大岡川運河エリア

ここでは「横浜村エリア」を

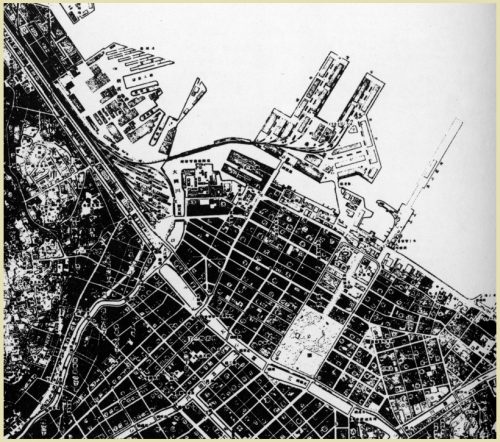

吉田新田に関係するエリア=「大岡川運河エリア」と考えました。現在の「関内外エリア」という表現ではどうもしっくり来なかったので、大岡川運河エリアとしました。

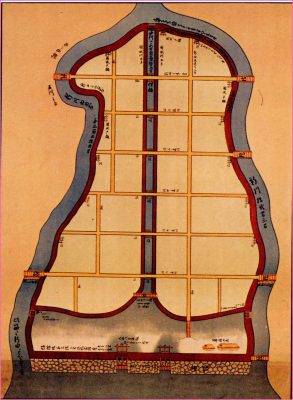

では大岡川運河史をざくっと!まとめます。大岡川河口域に「吉田新田」が完成する前は蒔田あたりまで<海域>でした。

蒔田一帯は「塩田」や「漁業」を生業とする百姓が中心。

吉田新田が1667年に完成したことで まずこのあたりの経済構造が大きく変わっていったと想像できます。

<海域>から<川域>になり

大岡川右岸から派川として中村川が誕生します。

干拓による人工の河川なので「運河群」といって良いでしょう。

吉田新田完成によって大岡川運河が誕生します。

中村川河口は?ちょっと判断が難しいです。

堀川ができるまでは大岡川本流の河口あたりで合流することになっていますが

現在の石川町駅あたりからは小さな入海ともいえます。(後の派大岡川)

この出口右岸側に浅瀬・沼地ができるようになり、

「太田屋新田」「横浜新田」ができあがます。

開港によって この地域の役割が大きく変わり

開港場が登場し 堀川が開削されて 関内出島が誕生。

おそらく このあたりで中村川が明確に見えてきたことで一般的に「中村川」となったのでは?<勝手な推理>

明治に入り

堀割川が完成し、吉田新田一帯の灌漑用水が整備され運河化して

一応の「大岡川運河エリア」整備が終わります。(つづく)

第907話 九隻のペリー艦隊

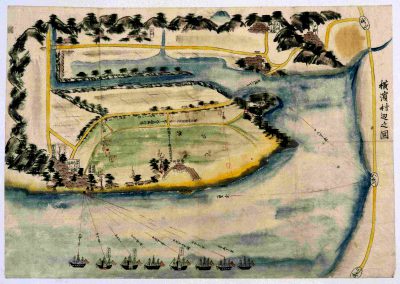

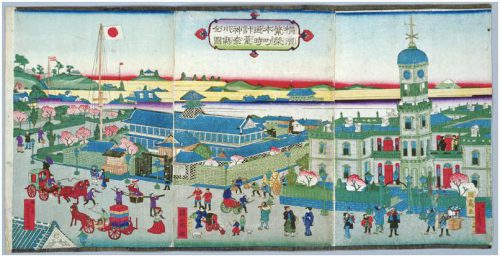

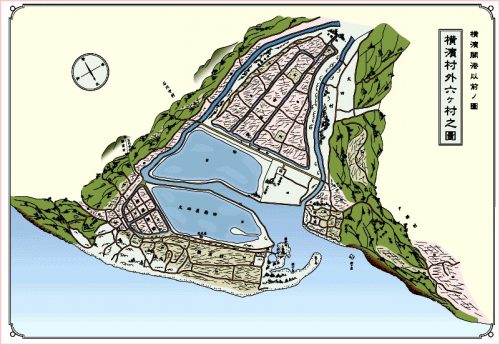

ここに「横濱村辺之図」という江戸末期に描かれた絵図があります。

横浜の歴史を大きく変えた米国ペリー艦隊が横浜沖に集結している様子を描いたものです。

さて?

この絵図の描いた時期はいつごろか?最初にペリーが江戸湾に現れたのが

1853(嘉永六)年のことです。この時は、四隻の黒船で現れました。

「泰平の眠りを覚ます上喜撰 たつた四杯で夜も眠れず」

という狂歌が有名ですが、作られたのは明治以降ではないか?というのが現在の定説のようです。

絵図に戻ります。この絵図には 黒船が8隻描かれています。

すると、時は1854(嘉永七)年、暮れには元号が変わり安政となった

この年に再び来航した時のペリー艦隊の様子を描いたものという可能性が出てきました。

実はペリー艦隊は、時差で日本を目指しました。

ペリー艦隊来航の様子を順を追って整理してみます。

まず、

2月11日(一月十四日)に一隻の輸送艦「サザンプトン」(帆船)が浦賀沖に現れます。

二日後

2月13日(旧暦は省略)に旗艦「サスケハナ」号以下<蒸気外輪船>が帆船を曳航するかたちで六隻江戸湾浦賀沖に到着します。

「ミシシッピ」(蒸気外輪船)

「ポーハタン」(蒸気外輪船)

「マセドニアン」(帆船)

「ヴァンダリア」(帆船)

「レキシントン」(帆走補給艦)

2月24日 艦隊は神奈川沖に停泊することになります。

これで 合計七隻が横浜沖に集結します。

細かいことですが旗艦がここで「サスケハナ」から「ポーハタン」に変わります。

さらに約一週間後

3月4日に「サラトガ」(帆船)が合流し、

3月19日「サプライ」その名の通り帆走補給艦が合流して

合計九隻とあいなります。

幕府は驚きます。予定より半年早い不意打ちに近いペリー再来訪だったからです。

前年の1853年に初めてペリーが四隻の黒船で現れたのに対し、

今度は九隻ですから倍以上の陣容で来航したことになります。

なかなかの威圧です。交渉は双方冷静に厳しく行われます。

ところが!この絵図には

艦艇が八隻しか見当たらない!

順を追うと

ペリー艦隊九隻目の帆走補給艦「サプライ」が到着していない!

ということになります。

この絵図が正確であれば

1854年3月4日以降、19日までの二週間に観測された図?

さらに描かれている絵をじっくり見ると

蒸気外輪フリゲート艦が3隻描かれています。

旗艦「サスケハナ」「ミシシッピ」「ポーハタン」

正確ですね。

かなり信用できる絵図ということでしょうか。

ということは

第一陣が来航し、最後の一隻が到着する間に日米交渉の場(応接所)が設営されている間、艦上で厳しい交渉に入ったあたりをこの絵図が描いているということになります。

その後、九隻のペリー艦隊の下で日米交渉が行われますが、

途中の3月24日には

蒸気外輪フリゲート艦「サスケハナ」号が香港に戻ります。

日米和親条約が幕府の応接所で無事締結されたのが

1854年3月31日(嘉永七年三月三日)です。

この日黒船は横濱沖に八隻停泊していたことになりますが

蒸気船は二隻、帆船が六隻という陣容でしたので

【結論】この絵図は、

1854年3月4日以降、19日までの二週間に観測されたと推理するのが妥当かと思われます。

締結後ペリー艦隊全艦は

1854年4月10日(嘉永七年三月十三日)

横濱沖を出発し、最初に幕府が拒んだ江戸湾奥まで艦隊を進め、羽田沖あたりまで侵攻(測量を兼ね)しますがこの辺りでUターンします。

幕府はかなり焦ったと思います。ペリーがUターンした理由は記録に残されていませんが

羽田沖は海苔の養殖棚が多く養殖の杭を江戸湾の防護杭とペリーは勘違いしたようです。

その後、一行は伊豆下田に本拠地を移し

日米関係に新しい時代が訪れます。

些細な史実ですが 解き明かす面白さを感じた一枚の絵図でした。

(関連ブログ)

No.412 多吉郎、横浜に死す。

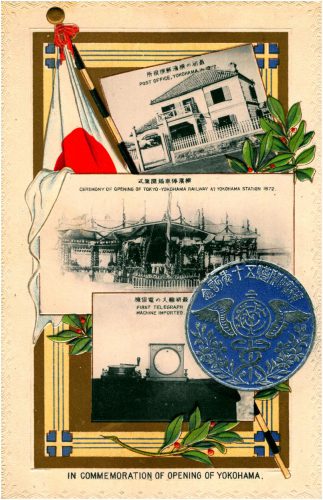

第899話【謎の風景】1910年(明治43年)3月

今日紹介する<風景>は、未解決の一枚です。少し謎が解けてきました(後部で紹介)

今日紹介する<風景>は、未解決の一枚です。少し謎が解けてきました(後部で紹介)

ここは何処でしょうか?

手がかりは多いのですが確定できていません。分からないままご紹介します。

謎の風景を特定するのは楽しい作業です。

一つのヒントであっけなく解けてしまうこともあれば判りそうで全く判らないものもあります。

今回は謎の風景を読み解けるだけ解いていきたいと思います。

(風景を読む)

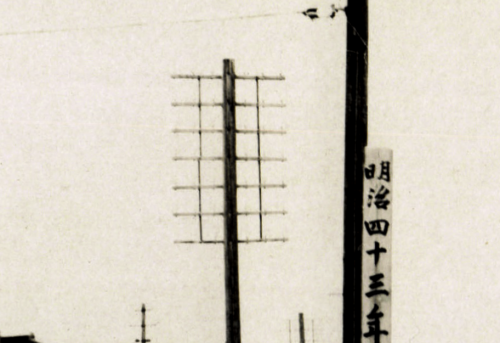

まず最大の読み解きポイントが<木柱>です。

「明治四十三年三月 横濱市役所」

最も具体的なヒントとなっています。

横浜の 明治43年、1910年3月はどんな時期だったか?

横浜の 明治43年、1910年3月はどんな時期だったか?

明治末期で、20世紀に入り横浜の都市整備本格的にが始まったころです。

1903年(明治36年)10月8日 合名会社明治屋設立(代表社員米井源治郎)

1904年(明治37年)2月10日 日露戦争(〜05年9月5日)

3月9日 横浜鉄道株式会社設立

7月15日 横浜電気鉄道開通(神奈川-大江橋間)。

10月 「実業之横濱」創刊1905年(明治38年)

10月23日 横浜沖で凱旋観艦式、行幸。

1906年(明治39年)5月 三渓園 開園

9月 横浜製糖株式会社創立。

10月 帝国肥料株式会社創立(本社 横浜)。

12月 「横濱貿易新報」発刊(貿易新報を改題)

※「実業之横濱」と「横濱貿易新報」 横浜メディアの誕生

1907年(明治40年)1月 横浜生命保険株式会社創立。

1908年(明治41年)3月18日 朝日新聞社主催の世界一周会に参加の57人(婦人3人)横浜を出帆。

この女性の一人が横浜の野村みち(38歳)です。

9月23日 横浜鉄道(東神奈川ー八王子間)開通。

白船艦隊来港

【横浜絵葉書】弁天橋の日米国旗

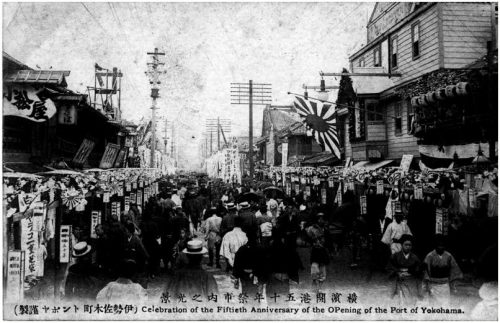

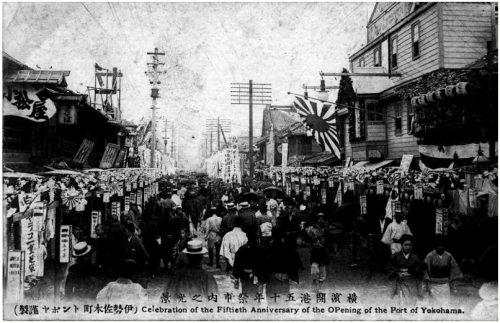

1909年(明治42年)7月1日 横浜で「開港50年祭」挙行。

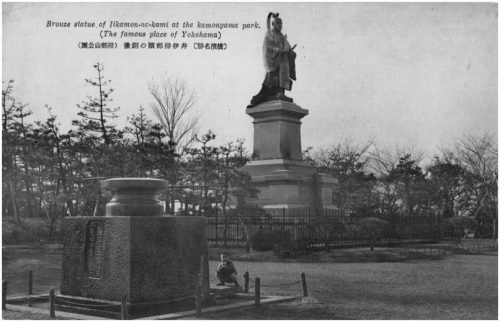

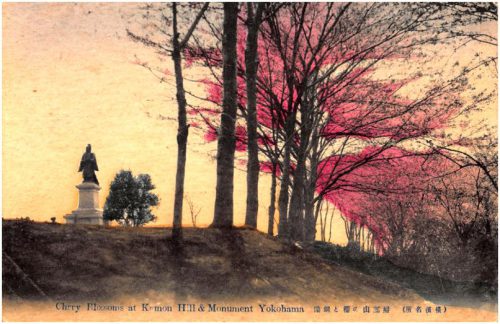

7月11日 政府関係者の反対を押し切り横浜掃部山で井伊直弼の銅像、除幕式。

7月11日 政府関係者の反対を押し切り横浜掃部山で井伊直弼の銅像、除幕式。

1910年(明治43年)3月19日 野毛3丁目から出火。630戸焼失。

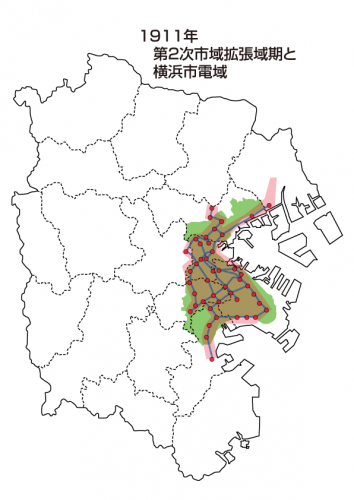

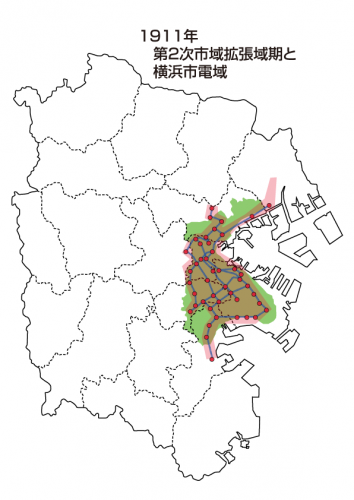

この時期の横浜は第一次市域拡張(1901年)から第二次市域拡張(1911年)の間にあたります。

(同時期の風景と比較)

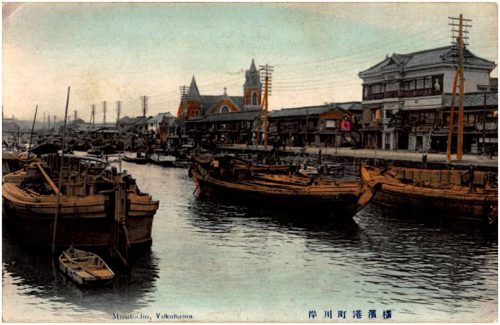

■派大岡川

下記の絵葉書は1910年の風景です。

この絵葉書は指路教会が見えることから派大岡川河畔、吉田橋上伊勢佐木寄りから大岡川方向、宛名面のタイムスタンプが1910年(明治43年)です。

画像はそれ以前の発行と推理できますが、発行年は不明。

指路教会は1892年(明治25年)ヘボンの尽力により建てられたものなので、少し時期は絞りこめます。さらに左奥に小さく写る橋は柳橋で、1905年(明治38年)の地図によると柳橋たもとに横須賀行きの船着き場がありました。

当時使われていた船の大きさから<派大岡川>のスケールが良く判ります。 ■橋

■橋

不明風景に戻ります。

川には木製の橋が架かっています。 橋脚は四基、構造は在来工法による湾曲した桁橋。川幅は写り込んでいる人物から推測すると橋脚は14〜15m、川幅はもう少しあるでしょうか、当時の横浜市内ではかなり大きい川です。

橋脚は四基、構造は在来工法による湾曲した桁橋。川幅は写り込んでいる人物から推測すると橋脚は14〜15m、川幅はもう少しあるでしょうか、当時の横浜市内ではかなり大きい川です。 画面左側の川岸は広い道となっていて材木店が建ち並んでいます。

画面左側の川岸は広い道となっていて材木店が建ち並んでいます。

岸側が電信柱、陸側が電力柱のようです。

岸側が電信柱、陸側が電力柱のようです。

対岸、画面右側には<板塀>が張り巡らされ木造三階建て・煉瓦の洋館が建ち並んでいます。 両岸の風景が明確に異なっている点もこの風景の特色です。

両岸の風景が明確に異なっている点もこの風景の特色です。

1910年頃の市域範囲からこの川は「大岡川」とその支流であろうことは推理できます。

中でも川幅からは「派大岡川」の風景と推理できそうですが少し狭いようにも感じます。

確証がありません。継続調査していきます。

【新展開】

お世話になっている本牧の郷土史研究家の長澤さんからここは吉田川「長島橋」ではないか?という資料とヒントをいただきました。

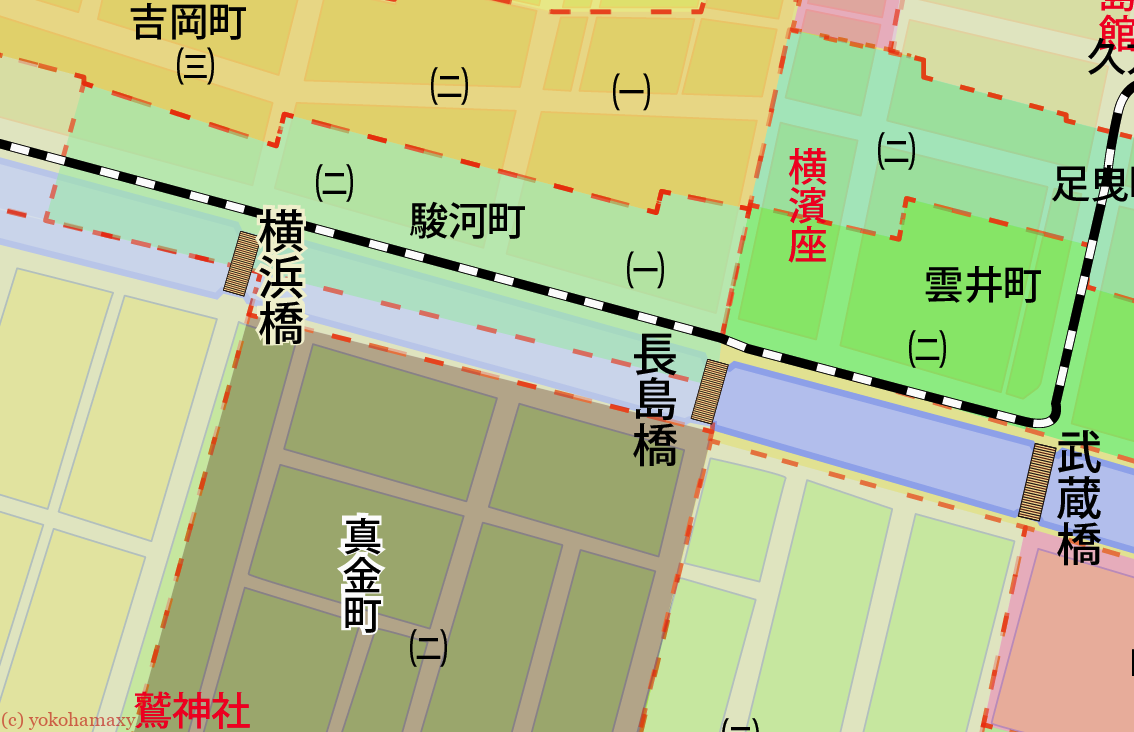

横浜橋側から川下に「長島橋」を観る風景と推定すると、右側が真金遊郭、左が駿河町一丁目ということになります。真金の建物の風情もこんな感じかもしれません。駿河町の材木店も探すヒントになるかもしれません。この年の翌年に路面電車が通ります。

これを軸にさらに追いかけてみます。まずは御礼と訂正追記を報告します。(2019.07)

第898話 【横浜・大正という時代】その2 大正時代

横浜の歴史にかるーく関心を持って10年、資料を調べ始めて5年。

腰を据えなければ!と思って3年になりますが 0からの学びは広すぎますね。

ということで

歴史の初学者として先生に<ご指導>をお願いしているのですが、

「あなたは初学者ではない。社会経験は歴史学に必須条件です。もうすでにこの条件はクリアしている」と息子のような歳の師に慰められています。

なぜ歴史学に<社会経験>が必要なのか おいおい紹介していきますが

今日は 横浜史を学ぶにあたって 時代区分が大切ですよ!!という話。

歴史書、歴史の教科書に目を通すと、時代区分がされています。

●●時代という区分です。今回も【横浜・大正という時代】としました。

一般的な歴史区分を大事にしながらも

自分なりの歴史区分を考えなさい!ということです。

テーマによっても歴史区分が変わってくるからです。

(一般的な区分)

・暦で分ける

19世紀から20世紀にかけてとか

大正から昭和にかけてとか

1930年代とか

※時系列比較するときに便利です。

・事件で分ける

戦間期(第一次と第二次世界大戦の間)

戦前・戦中・戦後(第二次世界大戦を指すことが多い)

革命以前以後とか震災前後 事件後、

※時代を変えた事件を軸に歴史を区分することは<事件>を捉える上で大切です。

(横浜を区分する)

横浜を考える上で、開港は外せません。特に開港の舞台となったことも大きいでしょう。

横浜史を<事件前後>二つに分けるとしたら?異論なく開港でしょう。

次に、私は「関東大震災」が横浜に与えた様々なインパクトは大きい要素だと考えています。

震災前後で横浜の人々の生活は大きく変わりました。災害の内容も東京や神奈川近郊とも異なる部分があり、横浜としての被災前後の政治・経済・社会はその後の横浜復興計画・都市間競争を踏まえながら変化していきます。

※東日本大震災も 震災前後として歴史を捉える時期が来るでしょう。

というところで、横浜史を学びながら<時代区分>を考える中、

(横浜・大正という時代)

ようやく本題に入ってきました。横浜を元号区分で俯瞰すると

大正時代は濃い時代です。

1912年(大正元年)〜1926年(大正15年)の15年間を大正時代と呼びます。

この間、1923年(大正12年)に起こった関東大震災は大転換期でもありました。

日本史において 大正時代の重要事項は

<大正デモクラシー>

<第一次世界大戦>

<ロシア革命>

<関東大震災>

横浜は被災地

などが代表的事件とされます。

横浜でも上記の歴史的要因の影響を大きく受けますが、特徴ある横浜での重要項目を列挙しました。

■横浜大正期(明治末期以降)の重要事項

横浜の大正期は近代化に伴う都市整備が始まった時期にあたります。

●都市計画の始まり

→小横浜から大横濱への計画が立案されます

1919年(大正8年)久保田周政(きよちか)市長は市区改正局と慈救課を設置し、都市計画と社会福祉を設置

1920年(大正9年)市区改正局→都市計画局 慈救課→社会課

横浜市の都市計画が本格的に検討されたのが大正初めのことでしたが、計画半ばで大震災が起こり挫折、0からの復興計画が始まります。→有吉忠一の横浜復興

■横浜市の大正期三大公営事業<水道><瓦斯><電気>

現在電気と瓦斯は民営事業となっていますが、横浜市は全国でもいち早く<瓦斯>を公営化、さらには電気鉄道も公営化します。

共に横浜の実業家高島嘉右衛門・安田善次郎らの事業を横浜市が引き継ぐことになります。

●横浜市内の水道第二次拡張工事期

→明治期に水源を山梨に求め、多摩川での水源紛争を避けた先見性のある横浜市でしたが

都市の急膨張は想定外でした。拡張に伴い、市民の飲料水の確保と何回も横浜を揺るがしたペスト・コレラ対策のための上下水道整備も急務となっていました。

No.217 8月4日 (土)わがひのもとの虎列刺との戦い

●瓦斯エネルギーの転換期

市営瓦斯事業の整備

平沼瓦斯製造所(横浜市西区西平沼町 5-55)が1908年(明治41年)に完成、

現在相鉄線・東海道線沿線の平沼にある<ガスタンク>は明治に完成。大正時代の瓦斯供給を担います。

第二次世界大戦中に現在の東京瓦斯と新しい瓦斯会社を設立し

1944年(昭和19年)に瓦斯局が廃止されました。(市史Ⅱ)

平沼の瓦斯工場稼働により高島嘉右衛門に始まった<花咲町瓦斯工場>が配給所になります。→現在の中区本町小学校

●市電網の拡充

1921年(大正10年)に横浜市は経営難の「横浜電気鉄道」を620万円で買収し市営化を図ります。

市営化により第一期の設備投資が行われますが、関東大震災により設備の大半を失ってしまいます。事業としては初期設備投資と復興事業の二重負債を負うことになり、市電網の拡充に遅れが生じたことは否めません。

■民間経済の発展と挫折

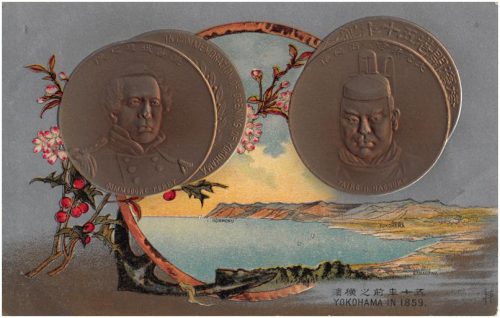

●横浜開港五十年祭の開催

1909年(明治42年)に横浜は一つの節目を迎えます。

市を挙げて「開港五十周年」の式典を行います。ここにはもう一つの「開港五十周年」がありました。

明治期の薩長藩閥政治に不満を持つ人達と旧徳川家に関わってきた人達の動きの一つが「井伊直弼像」建立の動きでした。

開港の地、横浜で開港記念日に藩主井伊直弼の像を建立する計画が旧彦根藩士を中心に持ち上がります。詳しくは別な機会に紹介しますが、

政府(薩長出身)の大反対を受け開港記念日の除幕式は断念しますが、遅れて盛大に挙行されます。何故?横浜の地で「井伊直弼像」は建立できたのか?

横浜の大正時代を考える一つの出来事でしょう。

●民間の物流インフラの整備

横浜鉄道、横浜倉庫 他

→1905年(明治38年)

私鉄では京浜電気鉄道(後の京浜急行)が

品川(現・北品川)〜神奈川間開通します。

→1906年(明治39年)

横浜倉庫 横浜鉄道の姉妹会社として設立

→1908年(明治41年)

東神奈川駅〜八王子駅間(現在の横浜線)横浜鉄道が開業します。

●太平洋電信網の完成

横浜商工会議所(特に生糸商)が切望の日米電信網が完成します。

1906年(明治39年)8月1日

太平洋が通信線で繋がる。

第879話【時折今日の横浜】3月27日日米接続

No.22 1月22日 大谷嘉兵衛を追って(加筆)

●工業化

京浜エリアの工業化 横浜は繊維貿易を基盤にした経済都市からの脱皮、

重工業都市への転換を図るため大正期から湾岸の埋立が急加速していきます。

第894話 【横浜・大正という時代】その1 新港埠頭

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=9975

第894話 【横浜・大正という時代】その1 新港埠頭

今年2017年は横浜市開港記念会館が開館100周年を迎えます。

1917年(大正6年)7月1日のことです。今年は様々な記念行事が予定されているようです。

この横浜市開港記念会館、竣工当時は「開港記念横浜会館」呼ばれました。

さらに時代を遡れば、当初は「町会所」その後「横浜貿易商組合会館」「横浜会館」となり明治の横浜の商工業界(現在の商工会議所)の<シンボル>でもありました。

残念なことに横濱会館は明治39年に焼失し再建が望まれ完成したのがこの「開港記念横浜会館」です。

戦前、神奈川県、横浜市など<官>に対して民のモノ言う組織としてアクティブな活動をしてきたのが横浜商工会議所です。開港記念会館は横浜商工会議所の歴史とともに歩んできました。

戦前、神奈川県、横浜市など<官>に対して民のモノ言う組織としてアクティブな活動をしてきたのが横浜商工会議所です。開港記念会館は横浜商工会議所の歴史とともに歩んできました。

今回から何回かに分けてこの開港記念会館が完成した大正時代の横浜について自分なりに整理をしていきます。

(大正という時代)

1912年から1926年を元号から「大正時代」と呼びます。近現代の中で最も短い期間ですが、実に変化に富んだ時代でもありました。歴史業界(?)でも大正再評価ブームのようです。

この大正時代 横浜はどんな街だったのだろうか?これが私の歴史的関心事の一つです。

歴史を考える基本作業として 幾つか切り口を設定してみました。

・小横浜

横浜は幕末から開港の拠点となります。

その後、明治維新を迎え、国際港として発展していきますが、<横浜>の町としての行政単位は狭いエリアでした。

国際都市が発展していく過程で、周辺地域が港を支える市街地として<宅地化>していきます。そこで横浜は明治期の終わりまでに二回の市域拡張を行います。

大正期の14年間に市域拡張はありませんでした。

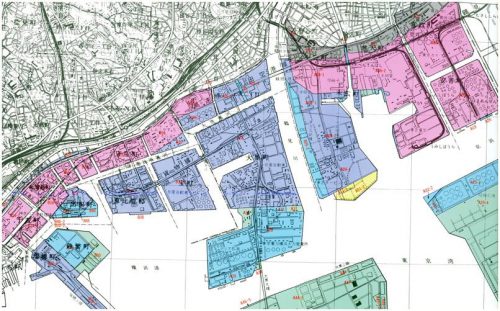

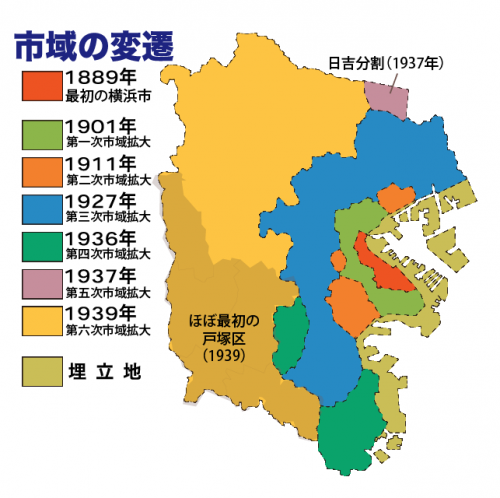

■市域拡張一覧

・横浜市制時(明治22年4月1日) 5.40(平方キロメートル)

・第1次市域拡張(明治34年4月1日) 24.8

・第2次市域拡張(明治44年4月1日) 36.71

・第3次市域拡張(昭和2年4月1日※) 133.88

(※昭和2年10月1日区制施行)

・第4次市域拡張(昭和11年10月1日) 168.02

・第5次市域拡張(昭和12年4月1日) 173.18

・第6次市域拡張(昭和14年4月1日) 400.97

■第二次市域拡張

「久良岐郡屏風浦村」より<大字磯子><滝頭><岡(旧禅馬村の地域)>。

「大岡川村」より<大字堀之内><井土ヶ谷><蒔田><下大岡><弘明寺>。

「橘樹郡保土ケ谷町」より<大字岩間字池上><東台><外荒具><道上><塩田><反町><宮下><殿田><関面><久保山下(現在の西区東久保町・久保町・元久保町、保土ケ谷区西久保町)>を編入します。

市制施行時には横浜港周辺の5.4 km² に過ぎませんでした。

開校以来40年近い時が流れ、明治34年に一回目の市域拡張を行いますが面積は24.8km²。

二回目でも総面積36.71km²でした。

面積は現在の横浜市域の十分の一以下です。

横浜市は 明治・大正、昭和に入るまで小さな街だったのです。

大正時代という視点で考えると、横浜市は明治期に二回拡張を行い、昭和まで拡張されませんでした。この第二次市域拡張エリアが、初期横浜時代の市域でした。大正から昭和にかけて充実する「市電網」は

ほぼ第二次市域拡張エリアと重なっています。

■比較資料として「神戸市」の市域拡張も紹介しておきます

・明治22年4月1日 21.28(平方キロメートル)

※明治22年は全国で市制制度が施行され約40の市が誕生しました。

・明治29年4月1日 37.02

・大正9年4月1日 63.58

・昭和4年4月1日 83.06

・昭和16年7月1日 115.05

・昭和22年3月1日 390.50

・昭和25年4月1日 404.66

・昭和33年2月1日 529.58

(貿易特区)

最近「特区」が話題になっています。明治期に特区といった用語はありませんでしたが、横浜市は開港以来、国際貿易特区として重要な役割を担ってきました。帝都東京に近く小さくも交易港として日本一の取引を誇ります。

ところが横浜港は 港湾機能が国際的には<不評>でした。

港が北向きということもあり強い北風の影響がありました。

明治期に完成した<鉄桟橋>も20世紀に入り急速に発展した巨艦商船時代に対応できず、相変わらず沖に停泊、艀(はしけ)港内を走り回る状況で、新しい大型港湾施設が切望されていました。

実は明治維新以降の日本は国内最大の内戦<西南戦争><日清戦争><日露戦争>など、戦費負担のために国内インフラ整備が追いつかない経済状態にありました。

ようやく新しい港湾施設<新港埠頭>計画が明治後期(1899年)に持ち上がり大正初め(1917年)に完成します。

鉄桟橋(現大さん橋)の改良と、新しい港湾施設(新港埠頭)の完成によって横浜市は新しいステージを迎えます。

■新港埠頭の時代

大正期の横浜、特徴の一つが新しい国際港としての港湾施設の完成<新港埠頭の稼働>です。

この新港埠頭の稼働に伴い、鉄道も埠頭内まで開通。

日本全体も鉄道時代の幕開きとなり、物流革新が横浜港を後押しします。

新港埠頭と幹線を繋いだ鉄道の名残が現在の人気ルート「汽車道」です。

第884話【今日の横浜】4月2日リベンジ横浜!

万治2年2月11日(1659年4月2日)

横浜の原点となった「吉田新田」の第二回鍬入れ(再開)の日です。 旧暦では2月11日ですが、ここではネタ用に西暦を使わせていただきます。

旧暦では2月11日ですが、ここではネタ用に西暦を使わせていただきます。

実は 吉田新田干拓計画はさかのぼるところ

1656年9月5日

明暦2年7月17日に江戸の吉田勘兵衛が江戸幕府から、埋立て・新田開発の許可を得て、入海の新田づくり鍬入れ式を行います。

ところが

1657年6月21日

明暦3年5月10日に新田工事の最中、13日まで大雨が降り続き

6月24日に潮除堤が崩壊し干拓工事事態が中止に追い込まれます。

これに屈すること無く、吉田勘兵衛は新田開発再開を決意、

万治2年2月11日(1659年4月2日)に

再開の鍬入れが行われました。この再開の決意がなければ現在の横浜はどうなっていたのでしょうか?

様々な想像ができます・

ただ、大岡川の隣を流れる帷子川に見られるように 大岡川河口もしばらくして複数の干拓事業が行われたでしょう。地権者が増えることによって このエリアの発展がスムースに進んだか? その後も沼地のままになったかもしれません。

今年は、「吉田新田完成350年」にあたります。

今年は、「吉田新田完成350年」にあたります。

一人の事業者によっていち早くこの一帯が整備された意義は大きいのでないでしょうか。

吉田新田事業「土は天神山、中村大丸山、横浜村の洲干島」から持ってきたそうです。

(吉田新田前史)

今から約350年以前の横浜エリアは、山手から砂嘴が突き出し、その内側には大岡川の河口から釣鐘形をした深い入り海が広がっていました。

このくちばしのような<砂嘴>の突先に 弁天様が祀られ

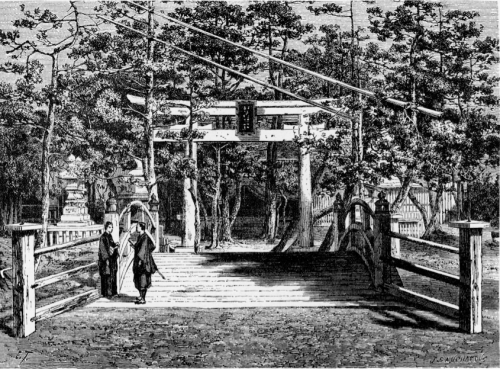

洲干弁天と称しました。 1170年代、12世紀の治承年間 源頼朝が伊豆国土肥(現・静岡県伊豆市)から勧進したと伝えられています。以降、850年近く経ちます。

1170年代、12世紀の治承年間 源頼朝が伊豆国土肥(現・静岡県伊豆市)から勧進したと伝えられています。以降、850年近く経ちます。

■枕詞を疑え!!

少々余談となりますが、横浜史の枕詞(まくらことば)に

「入江の砂州上の寒村であった横浜村の更に先端にあり」

「戸数約100戸の半農半漁の寒村・横浜村(今の関内地区)」

と決まってペリー来航以前を<寒村>をしますが、

私は違和感を感じます。ここが<寒村>とするなら 日本中の豊かな村とはどんな村なのか?問いたい!

国語辞典にも「かん‐そん【寒村】 の意味 貧しい村。さびれた村。」

「洲干弁天社は開港前から景勝地として知られ、開港後は開港場の中心をなす横浜町の入口に位置することから、横浜名所の一つとなり、茶屋などが集まった。(開港資料館)」

と近年 横浜村周辺の表現が変わりつつあります。

→横浜村風光明媚論は追って書きます。

<簡単横浜の新田史>

1640年代(慶安年間)には元町1丁目の増徳院が別当となります。

1656年(明暦2年)吉田勘兵衛、江戸幕府から、埋立て・新田開発の許可を得ます。

1656年(9月5日)(明暦2年7月17日)吉田新田 鍬入れ式が行われます。

1657年(6月21日))明暦3年5月10日)から13日(6月24日)まで大雨で潮除堤が崩壊

★1659年4月2日(万治2年2月11日)

吉田新田 工事を開始 土は天神山、中村大丸山、横浜村の洲干島から

1667年(寛文7年)吉田新田 完成

1669年(寛文9年)功績を称え新田名を吉田新田と改称

1674年(延宝2年)公式の検地、新田村となった。

1707年(宝永4年)宝永大地震の49日後に、富士山が中腹から大噴火

1761年(宝暦11年)検地を受け宝暦新田(大新田)<干拓洲>となる。

1779年(安永8年)検地を受け尾張屋新田<2町7反>となる。

1780年(安永9年11月)検地を受け安永新田<干拓洲>となる。

1817年(文化14年)検地を受け藤江新田となる。

1818年(文化15年)「横浜新田」の名が初見(完成は?)。

1830年(天保年間)程ヶ谷宿の豪商 平沼家と岡野家が大規模な埋め立てを開始。

1833年(天保4年)岡野新田鍬入れ

1839年(天保10年)検地を受け岡野新田となる。

1845年(弘化2年9月)検地を受け弘化新田となる。

1853年(嘉永6年)「太田屋新田」完成。

1854年 3月8日(嘉永7年)アメリカ海軍提督ペリーが黒船を率いて日本へ2度目の来航をし、横浜村へ上陸する。

1859年11月10日(安政6年)太田屋新田沼地を埋め立てて港崎町を起立し、港崎遊郭開業。

1859年6月2日(安政6年)横浜港が開港する。久良岐郡横浜村が「横浜町」と改称。運上所周辺には駒形町が、太田屋新田の横浜町隣接地には太田町

1864年(元治元年11月)野毛山下海岸を埋立て石炭倉庫6棟竣工。

1864年(元治元年)さらに検地を受け岡野新田拡大。

1867年(慶応3年)慶応の大火事の復興工事、町は和風から洋風への建て替えが始まり、石造りの洋風2階建ての「神奈川奉行所」完成。それを期に「横浜役所」へ名称変更。馬車道が開通する。

1868年8月(慶応4年)横浜町と太田町をあわせて二地区(上町・下町)に分け、5名の名主が担当した。

1869年(明治2年)洲干弁天社が移転。

1869年(明治2年3月)花咲町6丁目の内田清七、福島長兵衛ら県より請負い吉田橋北詰より野毛浦までの埋立てに着手。

1870年(明治3年)町屋の整った地域に長者町・福富町の二町が起立。

1871年7月(明治4年)横浜町と太田町の区域に正式に町名を付ける。本町・南仲通・北仲通・弁天通・元浜町・海岸通・堺町・太田町・小宝町・相生町・高砂町・住吉町・常盤町・尾上町・真砂町・港町・駒形町・羽衣町

1871年8月(明治4年)横浜関内各町を五区に分け、各々1名の名主が担当する。

1872年11月28日(明治5年)横浜役所は「横浜税関」へ名称変更。

1873年(明治6年)南一ツ目にあった遊水池(沼地)埋め立て、寿町ほか7か町が起立(埋地7か町)。

1873年5月1日(明治6年)神奈川県を20区に分け、区下に複数の番組を編成。横浜町は第1区1番組に編入される。

1873年5月1日(明治6年)平沼新田のうち、横浜道沿いの町屋が形成されていた箇所に平沼町が起立する。大区小区制により神奈川県第1大区3小区に属した。

1874年6月14日(明治7年)大区小区制に伴い、第1大区1小区に編入される。この頃伊勢佐木町ほか数町が起立

1874年8月1日(明治7年)堀割川開削完了。中村・大岡・吉田の各川に航路が開通。

1876年(明治9年)洋式の公園「横浜公園」が開園。

1878年(明治11年)郡区町村編制法により以前の新田村が復活し、久良岐郡平沼新田、橘樹郡岡野新田に戻るが、平沼町は横浜区に編入された。(久良岐郡より独立)

1878年11月21日(明治11年)郡区町村編制法に基づき、横浜区となる。(久良岐郡から分離)

1878年7月(明治11年)市街地化した南三ツ目・北四ツ目までが横浜区に編入

1880年(明治13年)南三ツ目に高島町遊廓が移転

1889年(明治22年)市制町村制が施行され、平沼新田は久良岐郡戸太村に、岡野新田は橘樹郡保土ヶ谷村に、平沼町は横浜市にそれぞれ編入される。

1889年(4月1日)明治22年 市制施行により関内全域が横浜市となる。久良岐郡吉田新田から久良岐郡戸太村大字吉田新田となる。

1894年(明治27年)横浜港鉄桟橋(現:大さん橋)が完成する。

1895年(7月1日)明治28年 町制施行により久良岐郡戸太町大字吉田新田に。

1901年(明治34年)戸太町(戸太村が町制を施行)と保土ケ谷町の一部が横浜市に編入され、西平沼町と岡野町が置かれる。

1901年4月1日(明治34年)横浜市に編入。大字吉田新田の地に南吉田町を起立。全域が市街地となる。

■ざくっと一覧にして

関内外エリアがあらためて 埋立ての町=運河の町であることがわかります。

No.701 運河の街誕生(序章)

番外編ですが

堀割川の話です。ちょっと力作(自分的には)

No.437 横浜ドラゴンズ、吉田さんに斬られる!

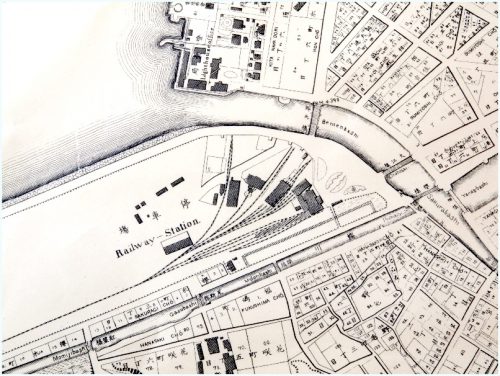

第867話 【明治の風景】横浜駅前公衆便所(加筆)

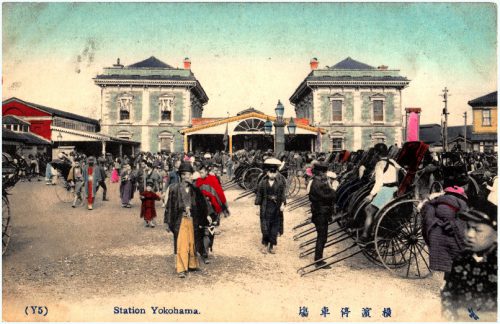

初代横浜駅が開業したのは1872年6月12日(明治5年5月7日) 考えてみれば、開港以来十数年で産業革命の象徴を導入したことになる。

考えてみれば、開港以来十数年で産業革命の象徴を導入したことになる。

わが国の鉄道発祥の駅舎は新橋駅と共にアメリカ人建築家、R・P・ブリジェンスが設計した。

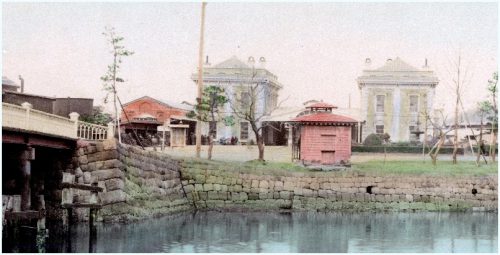

ここに横浜駅前、鉄道開業後の写真に写る<謎>の建物を発見?

ここに横浜駅前、鉄道開業後の写真に写る<謎>の建物を発見?

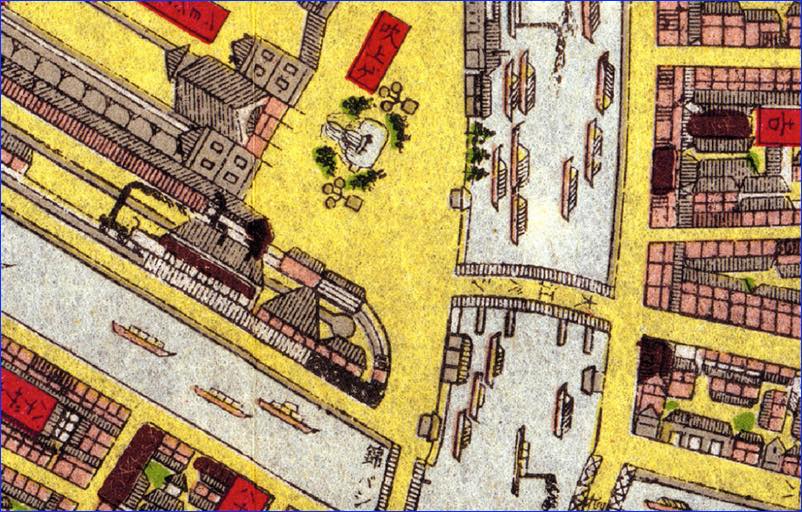

明治25年に発行された絵地図にも駅前噴水の先、大岡川に面した場所に何か建造物がある。

私はこれは新しい「公衆便所」ではないかと推理した。

撮影時期は、初代横浜駅開業期から

1902年(明治35年)に初代大江橋が架替されるまでの間であることは間違いないだろう。

さらに絞りこめるか、果たして公衆便所なのか

資料を漁ってみた。

まず簡単に横浜公衆便所史から

開港後、欧米人が出会った日本の風習の中で、

庶民が平気でどこでも<立ちション>するという行為には閉口したという。

そこで外国人たちは<公衆便所>の設置を時の行政府に強く要望した。

早速動いたのが横浜町会所、現在の横浜商工会議所だった。

1871年(明治4年)11月に横浜町会所の費用で町内83カ所に小便所を設置。

掲示板を使って設置場所を掲示し

「右之通りに付旅人は別して心得居可申事也」と示した。

この小便所は四斗樽大の桶を地面を掘り下げて埋め込み、板囲いをした程度の簡単なものであったため臭いがきつく外国人にはかなり不評だったようだ。

「主要地区には瓶(かめ)を埋め込み、男女両用に供し、屋形式のやや完全なるものに改造するなど、統廃合の結果、多くは橋詰に設置する事となり、其の数も四十数箇所となった。」

これが写真にある初代横浜駅前広場、大江橋詰に設置された公衆便所ではないか?

<横浜駅前公衆便所>

確証は無いがその他にこの当たりに必要な<建築物>が考えつかない。 邏卒所=交番も考えたが、川沿いに建てる必要があるのか?窓がない、川に向かって蓋らしき構造、などなど疑問が残る。

邏卒所=交番も考えたが、川沿いに建てる必要があるのか?窓がない、川に向かって蓋らしき構造、などなど疑問が残る。

拡大してみると人影が見え”立ちション”に見えないこともない。

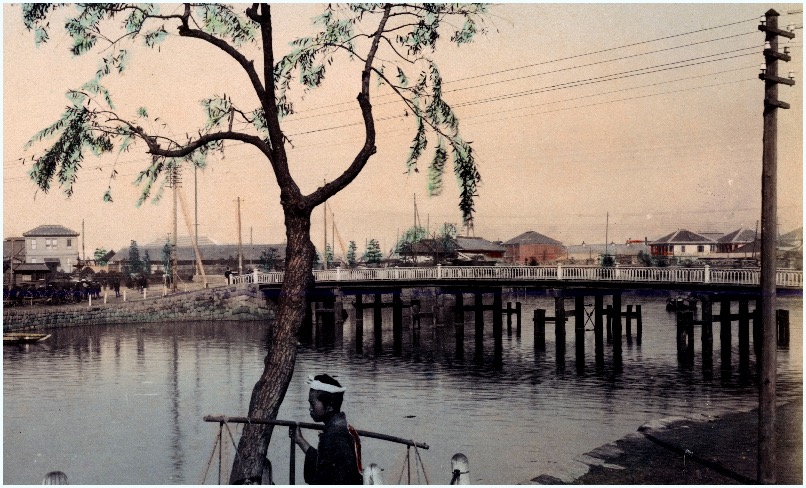

写真左側には「大江橋」が架かっている。下流右岸から「大江橋」を見ている。

反対側からの風景でも確認してみたい。

大江橋上流の右岸から「大江橋」を写している。

大江橋上流の右岸から「大江橋」を写している。

恐らくこの風景の方が新しいものだろう。電信柱が増えているのが判る。

ちょうど樹木が遮っていて、正確に確認することができないが、角度的には橋詰の<建造物>は無いように見える。

短期間で撤去された可能性もある。

1872年(明治5年)2月17日の横浜毎日新聞には

「仮名垣魯文、立ち小便で科料(とがりょう)とられる。仮名垣魯文、当港へ来たり、本町辺にて風と立小便為し、邏卒に見咎められ、科料申付けられし由、西洋膝栗毛の趣向を一寸実施に見せたるは面白し。」と時の有名人も”立ちション”で捕まったようだ。

(参考資料:荒井保男『日本近代医学の黎明 横浜医療事始め』2011 中央公論新社)

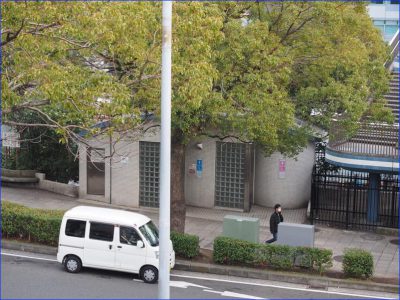

※番外編

偶然の一致?

大江橋近くに2016年までなかなか良いデザインの公衆便所があったが、廃止されてしまった。

位置的にも古地図の位置と合っている(若干大江橋寄りではあるが)!んだけどな。

さらに追いかけてみるか?