ホーム » 2020

年別アーカイブ: 2020

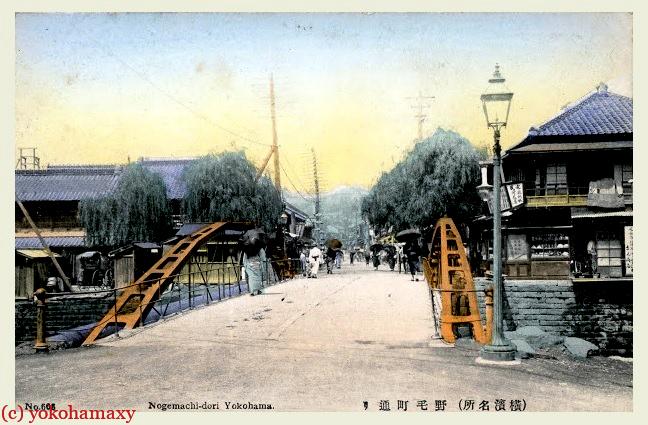

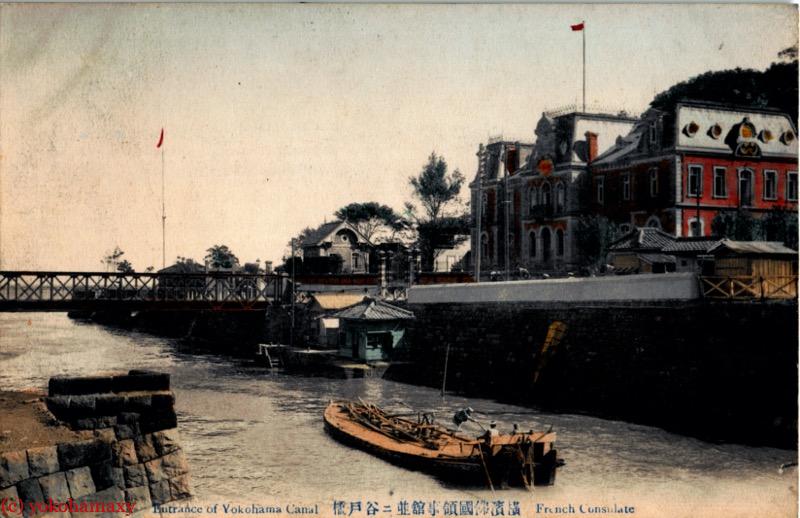

【大岡川運河物語】水運の町、石川町

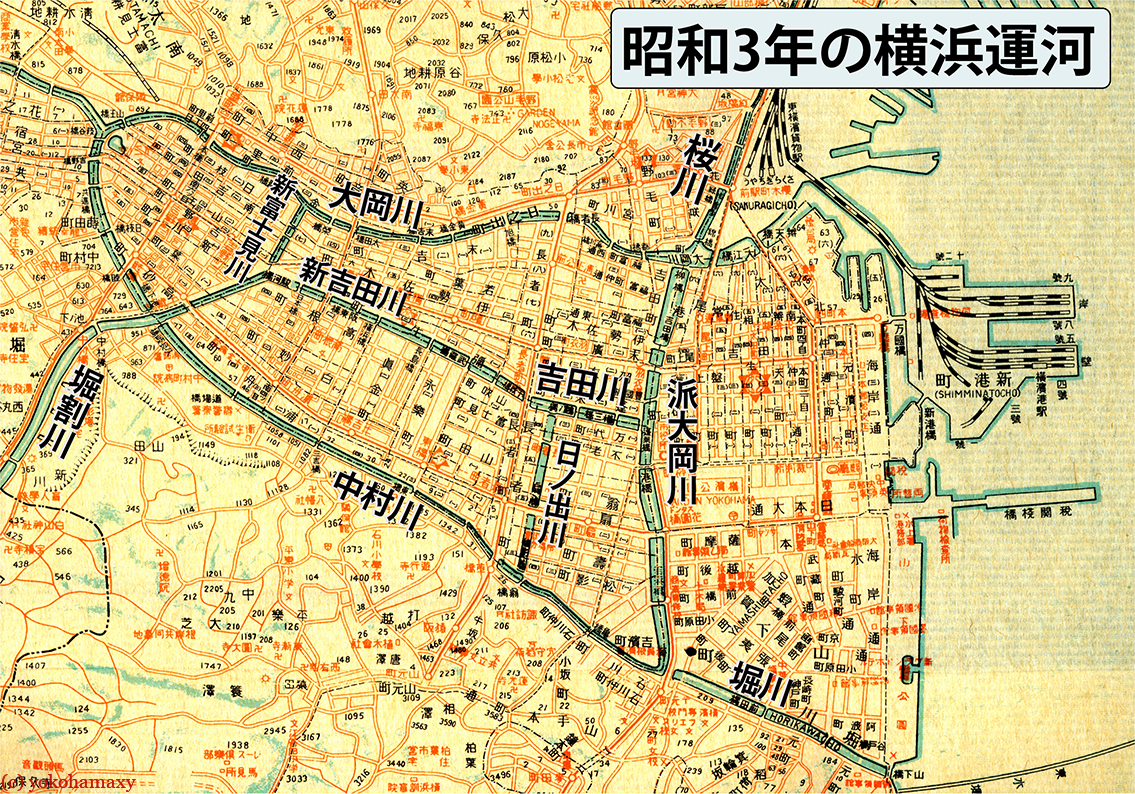

大岡川運河群は1970年代まで日常の風景だったが、多くが消えた。

だが、いわゆる吉田新田域が運河の街だった記憶はまだ残されている。

その記憶・残照をたどりながら運河にまつわる物語を書き残しておく。

■中村川運河

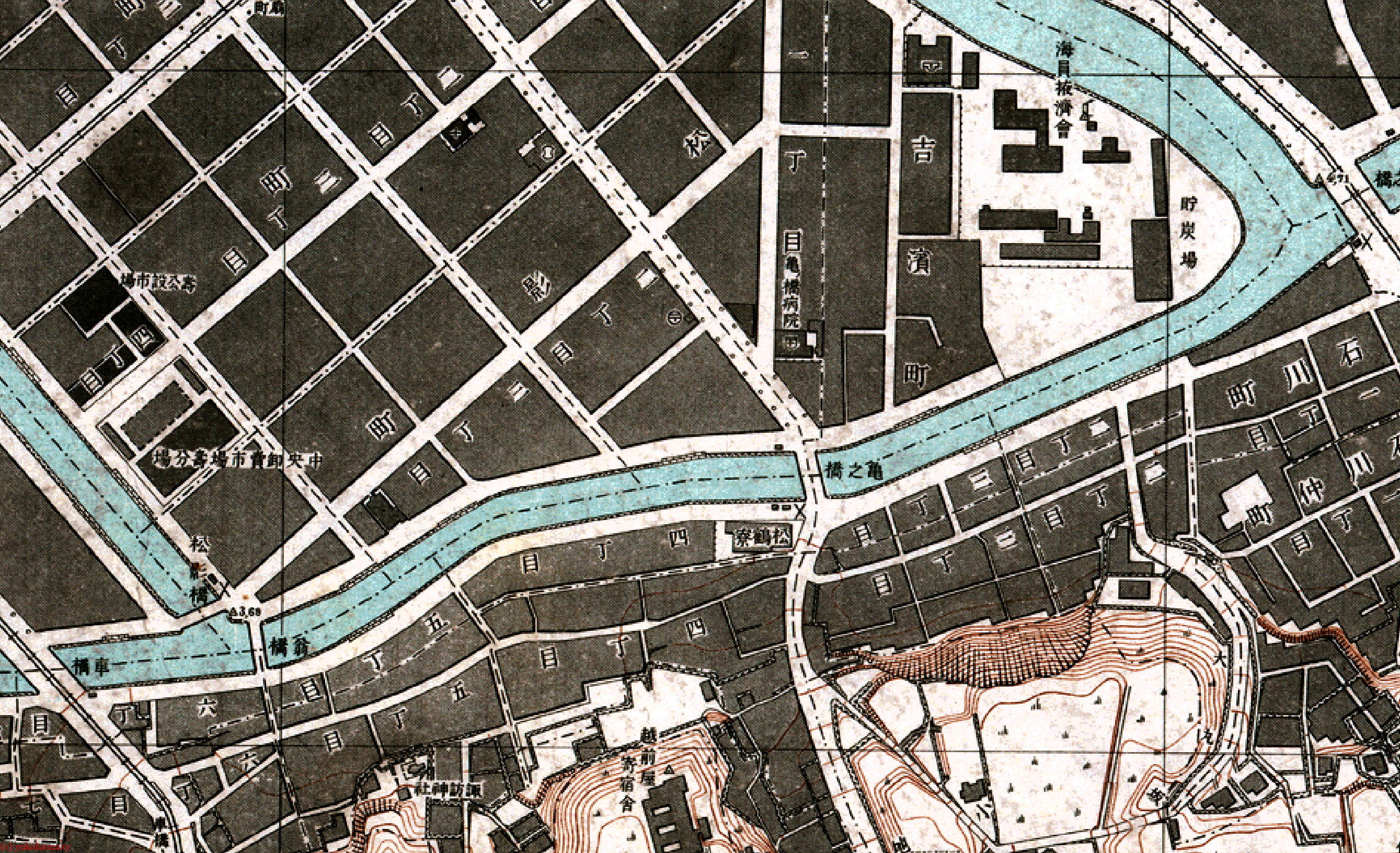

JR根岸線「石川町駅」が開通したのは1964年(昭和39年)5月19日のことだった。この年は東京オリンピックが日本で初めて開催された年だった。戦後日本が特に首都圏が工事の粉塵に紛れ、工事車が土砂を跳ね上げていた時代である。

桜木町は旧橫濱駅時代に開業した歴史ある駅にも関わらず、東海道筋から離れていたためおざなりにされていた。地元は路線の延伸を戦前から願っていたが中々実現しなかった。

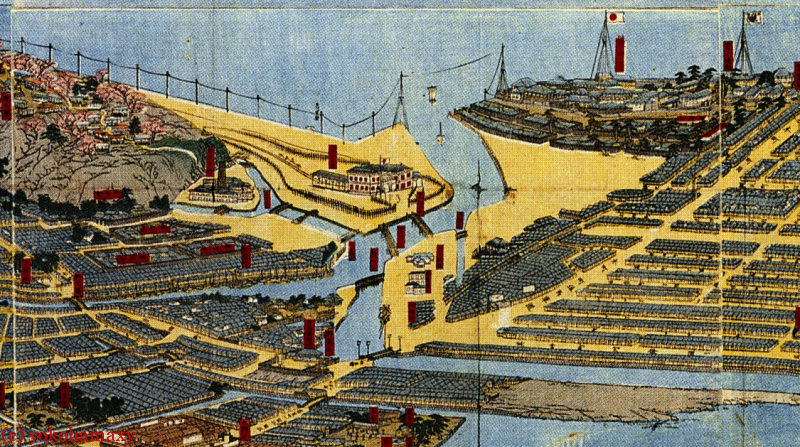

60年代に入り延伸工事が始まった。派大岡川の上に橋脚が建ち、関内駅を川の上に開設。そのまま直進し山手丘陵の土手っ腹にトンネルを開け「石川町駅」が開設した。

駅名の石川町は石川村に由来し古くからあるが「石川」の名はしばらく消えていた。石川村は海岸に面した漁業、農業、林業を営む小村だったが古くからその名を見ることができる。

<石川>

石川の名で有名なのは「石川県」。加賀の国にある手取川の古名である「石川」に由来するが、この「石川町」は武蔵国久良岐郡石川村に因んでいる。何故「石川」となったのか?詳細を追いかけていないが、湧き水が多く岩(石)の間から出たからではと想像している。

漁村として栄えるためには、真水が必須だ。海水では人は暮らしていけない。

石川町近辺を調べてみると、湧水地が数多く見つかる。開港以降は横浜港への船舶給水地として事業も起こっている。

このように古くからあった岩の間の湧水地が<水の豊富な村>として石川の名となったのではないだろうか。

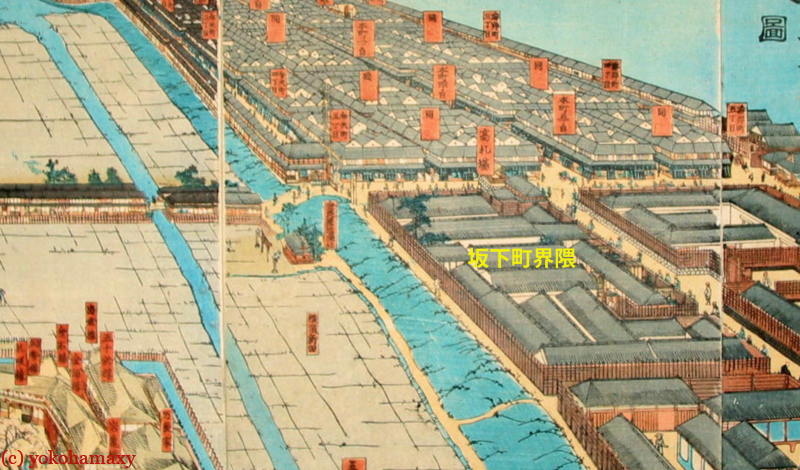

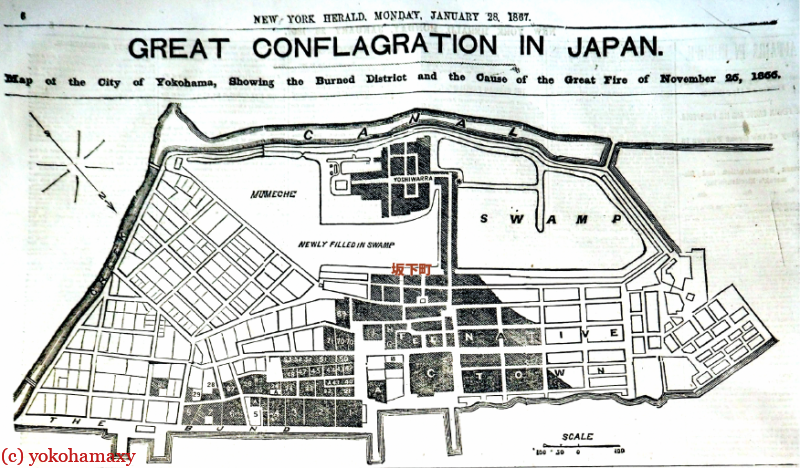

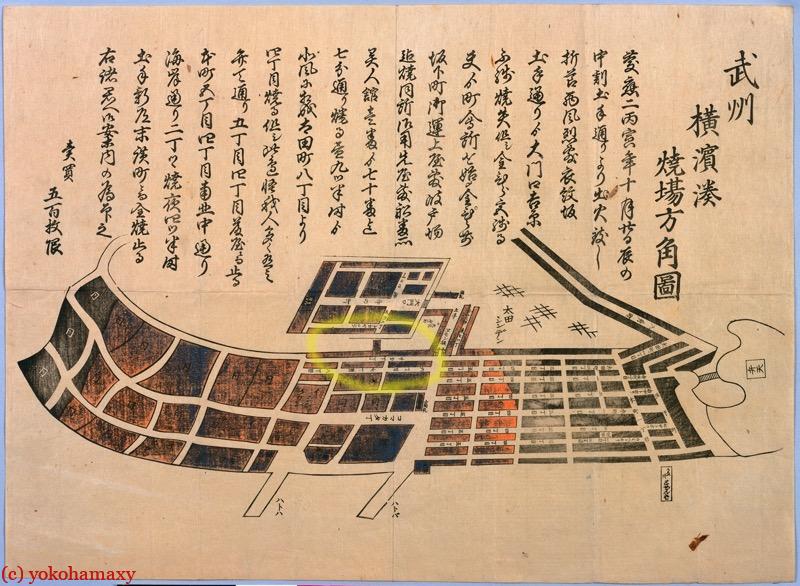

<吉田新田>

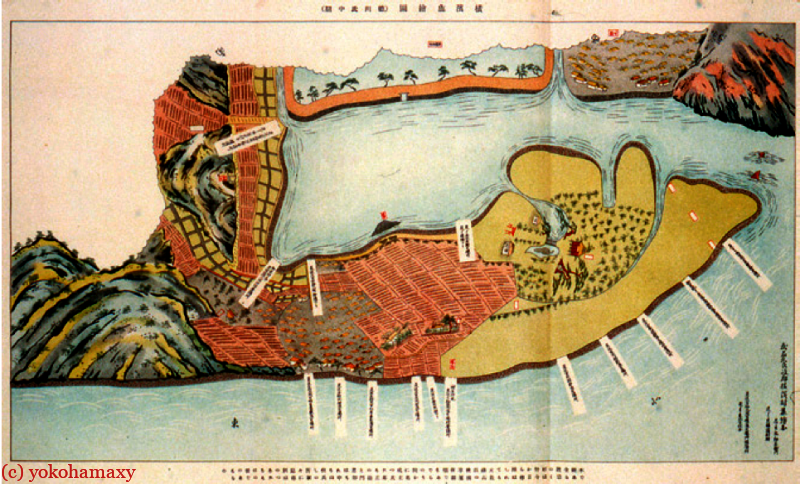

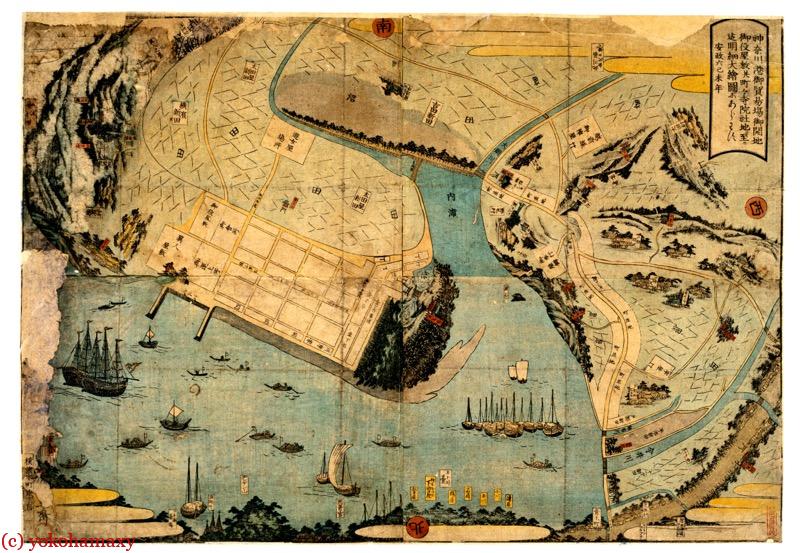

石川村は江戸中期に大きく変わる。江戸の材木商だった吉田勘兵衛が幕府の新田奨励施策により、大岡川河口の深い入海の干拓事業に着手。1667年(寛文7年)に11年かけた吉田新田が完成。吉田新田の完成で、石川村は本牧や横浜村とかつて対岸だった<戸部村、野毛村>と密接になった。

石川村は漁村ではなくなる。その後、石川村の経営がどのように行われたのか不勉強だが、新田の幹線道となった「八丁畷」現在の長者町通りの完成によって、交通往来が大きく変わったことは確かだ。

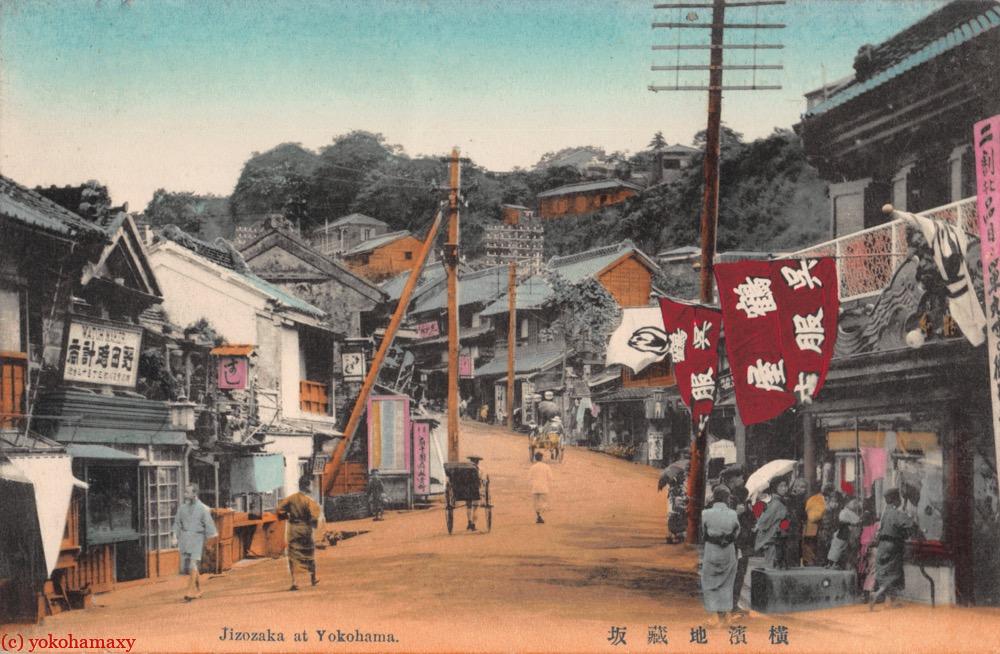

現在は、車橋を渡ると打越の切通しを抜け山元町、根岸へとつながるが、近世、近代は車橋を渡ると石川中村になり一旦下流に向かい地蔵坂が「本牧」と「横浜村」に出る分岐路だった。

<地蔵坂>

地形図で石川村付近を俯瞰すると、地蔵坂が本牧へと続く要路であることが分かる。近世に交通量が増え、道を拡張する工事の際に土の中から地蔵が掘り出され坂の名が地蔵坂となったと伝わっている。現在は関東大震災でこの地蔵尊も崩れてしまったが、戦後地元の有志によって亀の橋袂に新たに地蔵尊を建立された。この地蔵尊は入海に身投げした女人伝説による<濡れ地蔵>の異名もあるが、伝説となるこの地の役割を示した結果だろう。

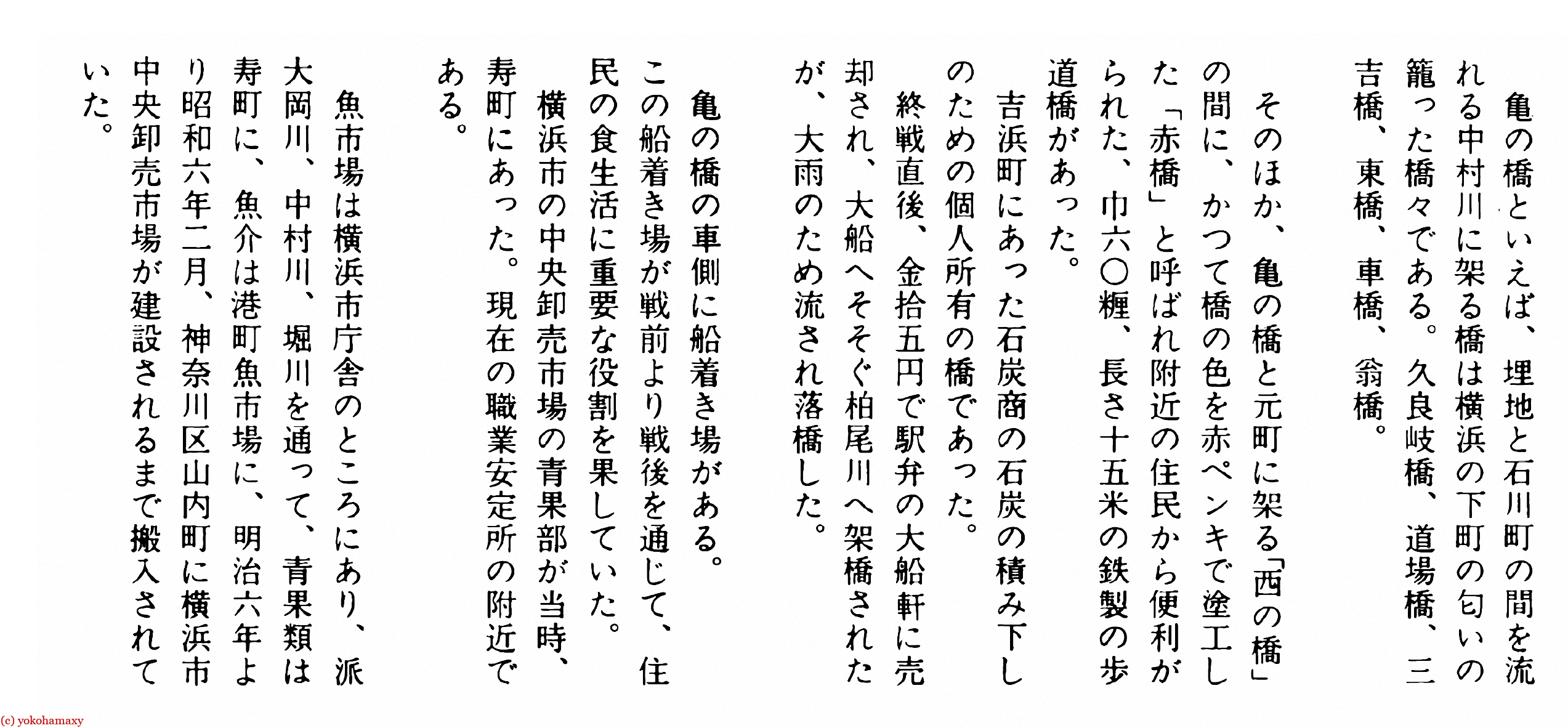

<水運の町>

石川町がかつて水運の要の地であったと聞くと驚く人が大半かもしれない。

石川町に関する歴史資料を調べ始めると、この街の川岸がかつて水運の要であった片鱗を感じとることができる。

ここに示す西ノ橋から中村川上流方向の風景、一見亀ノ橋と判断しがちだが西ノ橋左岸際から亀ノ橋を見ることはできない。ではこの橋は?ということになる。実はこの橋の存在から様々な謎解きが生まれ出た。

「謎の橋」戦後の資料では「赤橋」と呼ばれていたことが判る。

明治から昭和にかけ、この位置に架けられては消えた「橋」の存在を確認することができる。中村川対岸吉浜町には幕末から明治期には「横濱製鉄所」があり、大正期からは戦後まで掖済会病院が開業していた(現在は山田町)。

この謎の橋は派大岡川のある運河時代だからこそ利用度が高かった。

絵葉書を拡大するとここに、川岸の荷捌き場が写っている。

中区史に

「中村川の川沿い石川町から中村町方面にかけては、港や埋地方面に働く人々が多く居住地とした、石川町一帯は人口が増え町が大きくなり、そこには規模は小さいが、多種類の日常生活を売る商売が発生していった。このことは外国人を相手として商売する元町とは対照的であった。すでに石川は明治六年には街並みがととのった所として、石川町と命名されていたが、こうして町が充実していった」

「中村川や堀川などの川は、港から直接内陸に物資を運ぶことができ、埋地の問屋筋へ、さらには八幡橋方面へと」

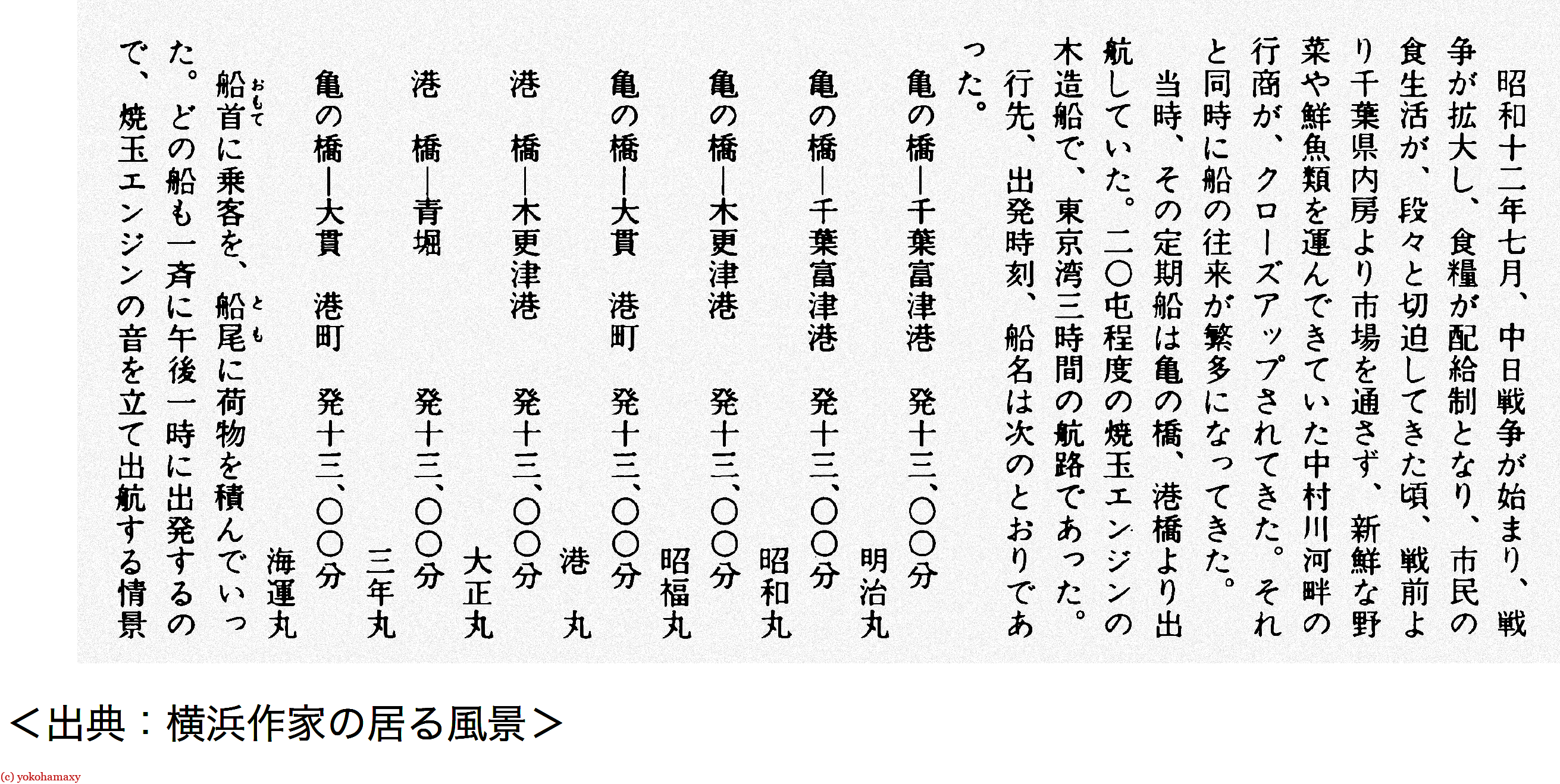

石川町と千葉県富津市の港と定期航路があった昭和まで記録も残っている。

<亀の橋 下流に船着き場を確認できる>

かつてこの船に乗って多くの女性行商が行李を担ぎ石川町に降り立った。中にはこの地に生活拠点を求めた方もいる。石川町と房総千葉とのつながりも深いものがある。

このように、石川町は運河を巡り関内外から房総千葉まで水運というキーワードのエピソードが誕生した町だ。

近い将来、この石川町に動力船が使える桟橋ができると聞く。

江戸期から続いた水運の町の復活となるのか?変わりゆく石川町に注目したい。

【水辺の風景】セレクト

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?cat=24

横浜の水辺に関するテーマ一覧です。 この中から

No.105 4月14日 白の悲劇(加筆)

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=512 【ハガキの風景】人の居る風景1

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=5150

【ハガキの風景】人の居る風景2

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=5174

【ハガキの風景】人の居る風景3

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=5181 第952話 吉田町通物語

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=11464 No.62 3月2日 みらいと歴史をつなぐ道

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=557 No.187 7月5日(木) 目で見る運河

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=420 No.192 7月10日(火)【横浜の河川】もう一つの大岡川

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=415 No.425 川の交差点、都橋界隈

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=147 No.239 8月26日 (日)タマちゃん調べ出したら止まらない

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=367

横浜市庁舎の歴史(資料編)

1911年

|

明治44年

|

7月1日

|

新市庁舎開庁 |

1923年

|

大正12年

|

9月2日

|

桜木町の中央職業紹介所を仮市庁舎に |

1923年

|

大正12年

|

9月11日

|

市会、仮市庁舎屋上で、震災復旧善後策に関する緊急市会開催 |

1923年

|

大正12年

|

9月日

|

市庁舎類焼により、桜木町の中央職業紹介所を仮庁舎とする(A) |

1940年

|

昭和15年

|

7月17日

|

紀元2600年記念事業案(市庁舎新築、動物園開設、文化会館建設) |

1944年

|

昭和19年

|

8月28日

|

市会で市庁舎の老松国民学校移転を可決 |

1944年

|

昭和19年

|

10月1日

|

市庁舎、野毛山老松国民学校等へ移転(市会議場は横浜市図書館内設置) |

1944年

|

昭和19年

|

10月1日

|

市庁舎が木造建物で危険、臨時に老松国民学校に移転 |

1945年

|

昭和20年

|

|

市会は図書館へ、市庁舎は老松国民学校などの鉄筋コンクリート校舎に移転する。 |

1949年

|

昭和24年

|

7月28日

|

市会、全員協議会市庁舎移転の件(日貿博建物への移転を市長が提案) |

1949年

|

昭和24年

|

10月21日

|

市庁舎移転問題でGHQに陳情(議員六名老松小学校からの移転の猶予を求める) |

1949年

|

昭和24年

|

10月27日

|

市会、市庁舎対策特別委員会の設置(市庁舎の移転問題) |

1949年

|

昭和24年

|

12月17日

|

市会、市庁舎対策特別委員長が報告(日本貿易博跡移転で意見一致と報告) |

1949年

|

昭和24年

|

|

市会、市庁舎の貿易博覧会反町会場跡地への移転を正式決定(A) |

1950年

|

昭和25年

|

11月日

|

市庁舎、反町の貿易博跡に移転(A) |

1953年

|

昭和28年

|

6月29日

|

市庁舎建設候補地、反町、港町、横浜駅前等 |

1953年

|

昭和28年

|

6月29日

|

市庁舎建設特別委員会各候補地の実情調査結果の説明 |

1953年

|

昭和28年

|

10月5日

|

市庁舎建設特別委員会(各会派内の協議結果を発表) |

1956年

|

昭和31年

|

11月2日

|

市庁舎基本設計案について市長が採用決定 |

1956年

|

昭和31年

|

12月20

|

市、新市庁舎起工式 |

1956年

|

昭和31年

|

1月日

|

市、市庁筆数地問題につき港町の旧市庁舎跡を候補地に決定(A) |

1957年

|

昭和32年

|

4月12日

|

市庁舎建設事務所の設置 |

1958年

|

昭和33年

|

4月5日

|

市庁舎新築工事、特別基礎工事完了(6・23躯体工事に着手) |

1958年

|

昭和33年

|

6月日

|

市庁舎立柱式、工事現場で挙行(A) |

1959年

|

昭和34年

|

2月26日

|

市庁舎市会棟完成、市会事務局移転 |

1959年

|

昭和34年

|

9月12日

|

市庁舎落成式 |

1959年

|

昭和34年

|

9月12日

|

市庁舎落成式(中区港町) |

1959年

|

昭和34年

|

|

現在の市庁舎が落成する。 |

1960年

|

昭和35年

|

9月日

|

市庁舎、港町に完成、落成式(A) |

1962年

|

昭和37年

|

3月1日

|

反町市庁舎跡地開発計画決定(公園・子供遊園地等) |

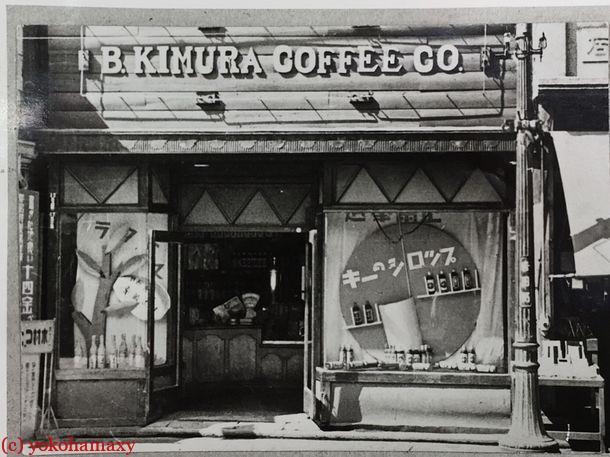

【吉田町物語】吉田町清水組

【吉田町物語】KEY木村商店

開港直前に横浜道が貫通し、開港場を目指した多くの人々は、関内を目前にして一休みしたり、身支度を整えたりしたのかもしれません。開港から10年という激動の時を経て、時代が明治となり、野毛浦地先を埋め立てたところに鉄道が敷設されたことで吉田町はさらに賑わいを見せていきます。

明治から大正にかけて

この短くも活気あふれた<吉田町>界隈を経て大きく育っていった企業群があります。

吉田町と関係の深い大手企業といえば、

清水組(清水建設)

キーコーヒー

二社をあげることができます。 今回は、木村商会、後のキーコーヒーを紹介します。

【キーコーヒー株式会社】

年商:640億円(2020年3月)

従業員:1,176 名(連結) / 824 名(単独)

東京証券取引所1部に上場しているコーヒー業界国内最大手です。

本社所在地:東京都港区西新橋二丁目

1920年(大正9年)伝説の珈琲店カフエ・パウリスタ横浜店に勤めていた木村文次が各国産コーヒー焙煎加工卸および食料品の販売を、創業の地横浜市中区福富町で「木村商店」を開業します。

木村の勤めていた伝説の「カフエ・パウリスタ」は当時盛んに行われた移民と大きく関わっていました。日本人のブラジル移民をいち早く手がけた”水野龍”が、現在で言うところのアンテナショップ的なブラジル・サンパウロ州政府庁専属ブラジル珈琲発売所「カフェーパウリスタ」を設立し、ブラジル移民の経済支援として日本へのコーヒー輸出振興事業を起こします。

「カフエ・パウリスタ」は東京を中心に出店され、日本にカフェ文化を伝える重要な役割を担いました。

https://www.paulista.co.jp/paulista/

ここでコーヒー文化と出会った木村文次「木村商店」は福富町から、相生町次いで住吉町へと店を移転し事業を拡大していきます。社史によると開業の翌年、最初のヒット商品となる「コーヒーシロップ」の製造・販売を開始します。

ワインの普及と同様、<辛口>文化の無かった日本では甘い飲料が好みとなったので、コーヒーもブラックではなく<甘味>を加えることで広がっていった歴史があります。

1922年(大正11年)に木村文次は結婚。遠縁の柴田家に婿入し、柴田文次と改名し新婚生活をスタートしますが

1923年(大正12年)9月1日の関東大地震で被災し、妻子を含め親類縁者を失ってしまいました。

文次は傷心の中でも諦めることなく

9月10日に店を<吉田町>に移転して再起、復活を図ります。移転先は具体的にわかりませんが、

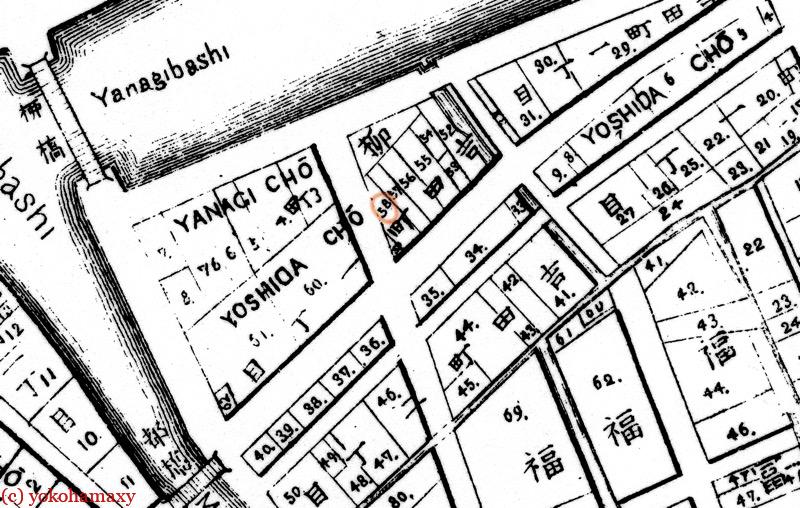

1930年(昭和5年)の資料には「木村コーヒー店」※吉田町58とありますので、位置は図の位置と思われます。

※1928年(昭和3年)屋号を『木村商店』から『木村コーヒー店』へと改称。

1946年(昭和21年)本社機能を横浜から、東京支店(東京都港区芝田村町四丁目8番地)へ移すまで横浜吉田町が「木村コーヒー店」本店でした。

横浜生まれ、吉田町で育ったキーコーヒー本社が再び横浜に戻ってくることを夢見て 簡単ですが紹介を終わります。

【横浜駅物語】3-1路線一覧

凡例:<テキトウな>ワンコメ付き

<近所駅=◯◯◯◯>他社または他路線駅が徒歩圏内にある立地。

<新>系駅名:横浜駅に対し新横浜といった<新>付き駅。

<東西南北系駅>駅名に東西南北を付け、位置を表している。

<懐かし駅前ロータリー> 駅前ロータリー中心部に比較的大きな樹木1本または植栽がある。棕櫚や欅が多い。JR横浜線に集中している。

<市境駅>ホームの一部が横浜市域。

<台>系駅名:高度成長期に宅地開発された<◯◯台>の駅。他に<ケ丘>系駅名もある。

ターミナル駅:3路線以上乗換できる駅

<片展駅> 駅前広場が片側だけで反対側は工場や地理的条件で殆ど開発されていない構造。

■JR東海道本線

JR横浜駅:三代目、神奈川県最大駅で、開設以降今日まで東西の表玄関<競争>の激戦駅である。※横浜駅は別名「日本のサグラダ・ファミリア」とか「神奈川のサグラダ・ファミリア」とも呼ばれるほど長期間に渡って工事中。

JR戸塚駅:1887年(明治20年)宿場町に開業。→市営地下鉄乗り換え。

川上ホーム(柏尾川)※プラットホームが川を跨いでいる構造。

東西逆転駅の一つ。長らく日立村だった。

JR大船駅:ターミナル駅<市境駅>ホームの一部が市域。川上ホーム(砂押川)

■JR京浜東北・根岸線

※横浜駅から大船駅までが、JR京浜東北・根岸線。東神奈川以北は京浜東北?と教えられたけど、正しくは?

※「運行形態は横浜駅 – 磯子駅 – 大船駅間の根岸線と一体であり、合わせて京浜東北・根岸線と呼ばれる場合もある。(wikipedia)」とある。

JR鶴見駅:<近所駅=京急鶴見>とはちょっと距離があるので注意!

JR新子安駅:<新>系駅名。<近所駅=京急新子安駅>を含めて迷路のような階段がある!

JR東神奈川駅:<東西南北系駅>京急「神奈川」がなければ「神奈川駅」にしたかった!?<近所駅=仲木戸>

JR横浜駅:ターミナル駅(東海道本線)(横須賀線)(湘南新宿ライン)

JR桜木町駅:<町名>系、ちょう読み。初代横浜駅、鉄道発祥の地。<近所駅=市営地下鉄>

JR関内駅:幕末<居留地関所内=関内>の名を持つ、地名町名にない駅名。<近所駅=市営地下鉄>

JR石川町駅:<町名>系、川の上ホーム(中村川)二つの改札はそれぞれ中華街と元町出口に。

JR山手駅:元々は明治期の射撃場着弾地あたりで、傾斜地に無理やり作った感じの駅舎である。

JR根岸駅:元々海だった系駅で、<片展駅>

JR磯子駅:元々海だった系駅で、<片展駅>

JR新杉田駅:<新>系駅名。<近所駅=京急杉田駅>

JR洋光台駅:<台>系駅名ニュータウン、新路線に伴う開設駅。1966年(昭和41年)に始まった大型集合住宅開発に合わせて根岸線が開通したときに開業。起伏の激しい丘陵地の一角を宅地化したため、根岸線は半地下状態の切通しに線路があり、地上に改札となっている。

JR港南台駅:<台>系駅名 洋光台同様、丘陵地を鋭く切った路線上にほぼ地下状態でトンネル状態になり駅舎は地上に出口が出ている感じだ。改札を出ると商業施設が林立し、地下鉄から出た感じがする。

JR本郷台駅:<台>系駅名 <片展駅> 港南台・本郷台が切通し駅なのに対し、本郷台駅は高架状態で、<片展駅> である。南側にある駅前広場に降り立つという感じである。駅前には90年代に設置されたパブリック・アートがうまく風景に溶け込んでいる。

JR大船駅:ターミナル駅<市境駅>ホームの一部が市域の川の上ホーム(砂押川)

■JR横須賀線(湘南新宿ライン)

JR横浜駅:ターミナル駅(東海道本線)(京浜東北・根岸線)(湘南新宿ライン)

JR保土ケ谷駅:今井川<河岸段丘駅>系だろう。

JR東戸塚駅:<東西南北系駅>1980年(昭和55年)10月1日開業の比較的新しい「請願駅」。急傾斜地駅で<片展駅> に近いが駅から登る感じで駅前ロータリーに出る。

※「請願駅」地元の自治体や住民が鉄道会社にお願いして開設された駅

JR戸塚駅:川上ホーム(柏尾川)東海道線参照。区役所利用駅。

JR大船駅:ターミナル駅<市境駅>ホームの一部が市域の川の上ホーム(砂押川)

■JR横浜線

JR東神奈川駅:<東西南北系駅>京急「神奈川」がなければ「神奈川駅」にしたかった!?

<近所駅=仲木戸>京浜東北と乗り換えが変わるので大変。区役所利用駅。

JR大口駅:駅前が大口商店街中間地点で、<懐かし駅前ロータリー>が残っている。

JR菊名駅:(東急東横線)駅前の狭さは市内有数。便利な割に不便!?

JR新横浜駅:<新>系駅名。東海道新幹線乗換駅。なぜかJR東海の方が優位?にたっている。<近所駅=市営地下鉄>

JR小机駅:<懐かし駅前ロータリー>日産スタジアム(横浜国際競技場)乗換に便利な駅として小さな駅のわりにしっかりとした駅舎。大きな試合・イベントの開催日は駅舎の雰囲気が激変。普段は極静かなローカル駅の佇まい。駅近くの丘から日産スタジアムを眺められる絶景ポイントあり。

JR鴨居駅:<懐かし駅前ロータリー>横浜線は鴨居あたりから鶴見川沿いを走る。河岸段丘の中段あたりを走っている感じ。ららぽーとの出現で駅利用の風景が変わった。鶴見川向こうの住宅街から駅を利用するために架けられた「鴨池橋」はららぽーと橋になった。

JR中山駅:<近所駅=市営地下鉄>区役所利用駅。

JR長津田駅:(ながつた)にごらない。ターミナル駅(東急田園都市線)<河岸段丘駅>(こどもの国線)

こどもの国線は横浜高速鉄道と東急の共同事業体により運営されていて、田園都市線駅に隣接する形で無人駅となっている。

■JR鶴見線

JR鶴見駅:(京浜東北)鶴見線は無人駅が多いため、鶴見駅鶴見線乗換口には構内改札がある。鶴見駅西口の鶴見線駅舎は「鶴見臨港鉄道線」時代に現在の鶴見駅舎ができその雰囲気を残している。

JR国道駅:その名の通り、国道のすぐ横にあり、[高架下改札]でドーム型になっている。ドーム内はかつて商店街となっていたが、現在は飲食店が数店あるだけになった。魚介類の民間市場「生麦魚河岸通り」の起点ともなっている。

JR鶴見小野駅:<人名由来駅>この近辺の新田開発を行った小野高義・鱗之助親子の名に由来。1936年(昭和11年)に当時私鉄だった「鶴見臨港鉄道」の工業学校前停留場として鶴見川河口近くに開業し、1943年(昭和18年)に「鶴見小野」となった。

JR弁天橋駅:元鶴見臨港鉄道線の駅。最近新しくなった。

JR浅野駅:<人名由来駅>元鶴見臨港鉄道線の駅。一帯開発を指揮した浅野総一郎の名に由来している。海芝浦支線の分岐点で、駅構内の構造が面白い。

JR安善駅:<人名由来駅>元鶴見臨港鉄道線の駅。明治期の実業家安田善次郎の名に由来する。駅周辺にはレトロな店もあり、独特の雰囲気がある。

JR新芝浦駅:<新>系駅名。片側駅で、芝浦製作所(現 東芝)専用駅の一つ。

JR海芝浦駅:片側駅で、海に面した側と東芝工場専用改札となり一般乗客は出ることができないが、見学者が絶えない。駅に隣接して東芝社員が整備している海岸公園につながっている。

■JR南武線

JR矢向駅:<懐かし駅前ロータリー><市境駅>JR南武線唯一の市内駅。ほぼ川崎市境で所在地は横浜市鶴見区矢向六丁目にある。駅前ロータリーは横浜線同様の佇まいがあり、残してほしい駅前風景の一つである。

JR尻手駅:<ホームの一部が横浜市域>駅舎は川崎市幸区南幸町3丁目にあたる。上り線プラットホーム北側一部が横浜市に重なっている。

【横浜駅物語】2横浜

■横浜物語

第二話は、桜木町に続く、現在の横浜駅を採り上げよう。初代から移動し三代目(三ヶ所目)であるこの駅は”フラッグシップステーション”として地域を代表する駅だ。

地域を代表するレベルの駅が大きく二度も移動したのは「横浜駅」くらいではないだろうか。

1978年(昭和53年)6月17日に公開された高倉健主演の「冬の華」冒頭部分に横浜駅東口が大きく映し出される。当時は風景として「東口」が正面玄関であったが、まさに横浜駅が東西戦争真っ只中だった。 1928年(昭和3年)に現在地へ移動した横浜駅西口は、当時空白地だった。戦後西口エリアの開発が進み、1963年(昭和38年)に地下街が完成したころから、”表玄関”の位置付けが逆転し始めたあたりを探ってみよう。

横浜駅の東西<開発戦争>は、現在も続いている。そごう・高島屋の百貨店をめぐる東西開発競争、ステーションビル・ルミネ競争、地下街競争他、大消費地でもある横浜駅は特に戦後の高度成長を背景に激しい鍔迫り合いが行われてきた。

書き出したらそのドラマは枚挙にいとまがない。

ここでは、あまり知られていない横浜東西表玄関競争の一端を紹介しよう。

■(民衆駅)

1957年(昭和32年)横浜駅を舞台に東西からそれぞれ「民衆駅」請願提出が行われた。

民衆駅とは

「民衆駅(みんしゅうえき)とは、駅舎の建設を日本国有鉄道(国鉄)と地元が共同で行い、その代わりに商業施設を設けた駅である。(wikipedia」

空襲等で荒廃した戦後の駅前を国鉄の立地を活かし地域が資本を投下して商業施設開発を行うという事業で、全国で多くの事例を残している。

いわゆる「ステーションビル」開発である。駅に直結した商業施設は確実に集客を見込める事業である。横浜では「横浜ステーシヨンビル」という地元資本の会社を興し、駅ビルの経営にあたった。このスタイルは駅ビルテナント管理(シアル・ルミネ等)に受け継がれ、最終的には駅ナカ<エキュート>へとつながる。 昭和32年に横浜駅の東西両方から、この民衆駅事業の請願が出た。

東は崎陽軒、西は相模鉄道が中心となりそれぞれが熾烈な争奪戦を始めたが、東は開設以来の表玄関としてのプライドがあり、崎陽軒は桜木町(初代横浜駅)から駅前で開業、現横浜駅にも1928年(昭和3年)に現在の場所に開店し、ここで名物「シウマイ」が誕生した。

以来、駅弁の雄として横浜駅には欠かせない企業となった。

一方、西口は、1926年(大正15年)厚木からスタートした神中鉄道が1933年(昭和8年)に念願の横浜駅開業にこぎつけたが、西口は相模川の砂利置き場となり接続のメリットに与れず経営が低迷していた。五島慶太は東横の西神奈川進出を目論み東京横浜電鉄の傘下に入れ、経営立て直しを進めたが戦争で中断していた。

1943年(昭和18年)に茅ヶ崎に本社を持っていた「相模鉄道」は神中鉄道と合併し拡大を図るが主力線(現相模線)を国鉄に吸収合併され、神中鉄道=相鉄となり現在の路線が相鉄の主力路線となった。

戦中戦後まで、横浜駅西口周辺(幸地区)は、帷子川河口域の埋立が遅れ砂利や資材置場として使われている状況だったが、大きな転機が訪れる。

戦前から横浜駅周辺に油槽を構えていた米国スタンダード・オイル社の持つ横浜駅西口の土地24688m2を1952年(昭和27年)に買収することになる。

この決断がなければ、現在の横浜駅前一帯はかなり雑居化が進み、東口優位は続いたかもしれない重要な判断だった。

ターミナルとして重要度が増す「横浜駅」の空白地西口広場を画期的な商業空間とするには、さらなる駅との直結が望まれた。

このときに、全国的に始まっていた「民衆駅」構想を東西の商工会が導入することを考えたのは当然のことだろう。

あらためて<民衆駅>とは?

「駅舎およびその付属施設に接着する施設の一部を部外者に使用させることを条件として,その建設費の一部または全部をその部外者に負担させて建設する駅施設の呼称である。すなわち民衆駅の名称はこのような形態によって建設された施設のみの呼称であって,駅という概念ではない。したがって駅舎の一部だけがこの種の形態で建設されたような場合は, その部分だけを民衆駅と呼称する。たとえば東京駅の場合, 八重洲口本屋施設(関連施設を含む)だけを民衆駅といい,乗車口・降車口を含めた旧本屋施設は民衆駅とはいわないのである。」

と当時の辞典に記載されるように、その代表例は東京駅八重洲口だった。

この「民衆駅」事業は駅周辺の商業力を大きく変えることもあり、東西の国鉄への請願はデッドヒートした。

国鉄も、さすがに両側に民衆駅を進める訳にもいかず、両者で意見をまとめるよう要望し、最終的に1961年(昭和36年)、統合され株式会社横浜ステーシヨンビルとなり、

西口に「横浜ステーシヨンビル」が神奈川県最大の民衆駅として開業することになった。

■(西から東へ)

事実上の”西側”の勝利を意味し、しばらくの間横浜駅は西口優位の時代が続くのである。

その後、東口挽回のために「横浜駅前新興会社」が組織されスカイビルへと変身していくが当時の飛鳥田市政とは不協和音が生じ、しばらくゆゆの時代が続く。東口開発のキーマンとして自治官僚トップだった細郷道一が横浜駅東口開発公社理事長に就任するも、苦戦を強いられるが第22代横浜市長となり、飛鳥田六大事業は東口へと光があたり始める。

伊勢丹が狙った東口も、当時の水島 廣雄の手によるそごう進出が決定し、東西再逆転の体制が揃うこととなった。

(関連ブログ)かなりだぶってます。

No.328 11月23日(金)横浜駅東西戦争史

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=263

No.274 9月30日 (日)巨大資本の東西戦争

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=328

No.19 1月19日(木) 五島慶太の夢

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=604

No.87 3月27日 横浜駅のヘソが変わる

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=530

No.207 7月25日 (水)五島慶太の「空」(くう)

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=399

1954年(昭和29年)6月30日東口「横浜ホテル」

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=7895

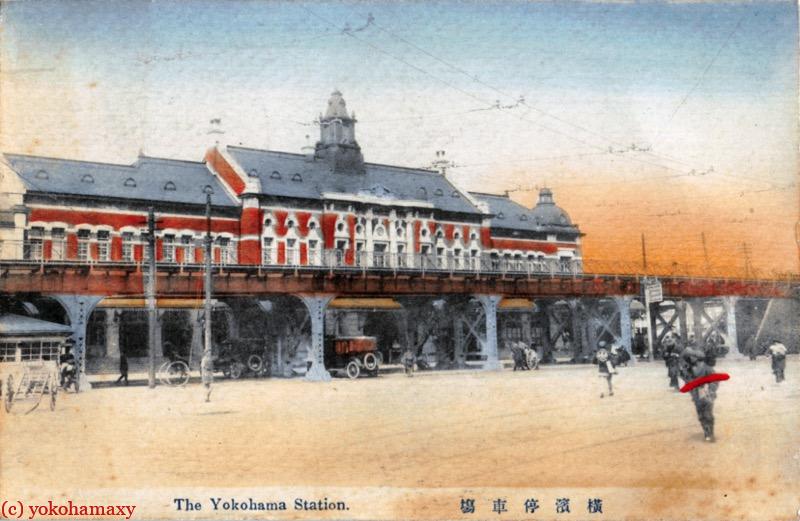

【横浜駅物語】1桜木町

最も歴史に満ちたこの駅には語り尽くせない物語が多くある。

桜木町駅あたりがまだ海だった頃から物語を始めよう。 野毛浦の絶壁から見下ろす海には、姥ヶ岩に打つ白波が絶えず立っていた。その先には洲干辨天の嘴が真下まで伸び、その風景は野毛山を越える旅人を驚かせたに違いない。

幕末に開港場となった横浜村が軸となり居留地が誕生し、近代という異文化がこの地で濃縮された。

開港後、近代化を目指した日本は様々な西欧を吸収する中で、いち早く東京と横浜を結ぶ<鉄道>敷設を目論んだ。1872年(明治5年)のことだ。この時、鉄道用地を白波の立つ野毛浦の海に求めた。

内田清七と高島嘉右衛門が埋め立て海に鉄道用地を作ったことによって、初代横浜駅が誕生する。1872年(明治5年)のことだ。

明治期になってたった5年しか経っていない鉄道の誕生である。

これは江戸に育った<近代性>の支えなくして成し得なかったといえるだろう。桜木町駅前に立つ度、「日本の近代化が江戸期に培われてきた先進性の素に開花した」ことを実感する。 (鉄道発祥の駅)

鉄道開通の記念碑が建つ桜木町駅は1990年(平成2年)に<正面>が変わった。これは駅開設以来の地域変化を表している。

日本を代表する「横浜駅」が「桜木町駅」となったが長らく「桜木町駅」は関内方向に向かって正面玄関が設置されていた。

玄関を出ると広場があり、その向こうには大岡川が流れ、「辨天橋」「大江橋」が架かる風景が広がっていた。乗降客は、横浜港利用やそれに関係する人々や、三菱造船に働く人が多かった。

市電時代では、終点「桜木町駅」から駅前ロータリーを経由して様々な方面に向かう人で戦後も賑わってきた。

1915年(大正4年)に転機が訪れた。

第一次世界大戦が起こり間接的影響を受ける中、港都横浜と帝都東京を結んだ国有鉄道が私鉄吸収を含め、驚異的な発展を遂げたことで東海道の幹線から外れた「横浜駅」の役割が大きく変わることになった。

いわゆるスイッチバック問題である。東海道本線「(旧)横浜駅」を経由するには鉄道創業路線をスイッチバックして通過する必要があった。

1889年(明治 22年)に神戸まで開通した東海道本線は、東西を結ぶ幹線として利用度が高まり、ロスのある、横浜駅スルー案が登場する。

1913年(大正2年)8月には東海道本線複線化が完了し、関西圏と関東圏を繋ぐ大動脈が登場し、ますます「横浜駅」スルー議論が高まり、新駅を作るのではなく

「横浜駅」を移動することに決定。石崎川に沿って走る東海道本線に新「横浜駅」が開設された。

1919年(大正8年)データでは国有鉄道の総営業キロは9,982キロメートル、地方鉄道は3,227キロメートルに達 し、ほぼ全国を網羅したのである。

(桜木町駅)

神奈川県を代表する「横浜駅」の冠を譲った「桜木町駅」は戦後、ようやく根岸線延伸計画が実現し、終着駅から通過駅となった。

1964年(昭和39年)に磯子駅まで延伸し、1973年(昭和48年)には大船まで全通することになり、

1990年(平成2年)に現在の駅舎が完成し、正面が海側に変更「関内」から「みなとみらい21」エリアに正面玄関が向いた。

前年の1989年(平成元年)に

桜木町駅海側にあった「三菱造船所」が移転した跡地を再開発する前祝いとして横浜博覧会(YES89)が開催され、駅舎改装が始まった。 (東横線廃止)

1932年(昭和7年)に二代目横浜駅まで延伸していた東急電鉄が桜木町まで延伸、

渋谷と野毛を繋ぐ路線として活躍した。

2004年(平成16年)1月30日に廃止。 2014年(平成26年)には、「CIAL桜木町」が開業し、山側の空間整備が始まり、現在も進行中である。

(市庁舎移転)

桜木町駅の環境がまたもや変わろうとしている。

No.256 9月12日(火)どこも本庁舎引越は大問題

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=348

第854話 改めて横浜市役所移転史

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=9071 ■【横浜駅物語】を始める

2011年(平成23年)から4年かけて市内全駅に降り立ち、差はありますが周辺を散策しました。

散策の折り、駅を材料にしてショート・ショートを記してみたいと思って数年、なかなか書き出すキッカケがありませんでした。(※一部駅を除く)

市内全駅

横浜市内の駅は数え方にもよりますが七社150を超えます。

これら数ある中から簡単なコメントを紹介していこうと思います。

最初の駅を選ぶとすれば

横浜の場合「桜木町」しかないでしょう。

ただ、私の場合どうも掘っていって収集がつかなくなるので、桜木町をどう簡単にまとめるか、大難問!でした。折を観て、違った角度で桜木町は紹介していきます。 (JR根岸線桜木町駅)

「桜木町」駅は歴史の大波を乗り越えてきた駅です。

横浜の歴史を知る過程で必ず登場するのが鉄道発祥の駅としてこの地に1872年(明治5年)開設された初代「横浜」駅です。

その後「桜木町」と変更し歴史に翻弄されながら現在に至ります。

https://ja.wikipedia.org/wiki/桜木町駅 (東急東横線)

1932年(昭和7年)3月31日

当時の国鉄「桜木町」駅に隣接して開業したのが東急東横線「桜木町」駅です。

みなとみらい線開業にともない、横浜駅以降の高島町・桜木町が

2004年(平成16年)1月30日に廃止されました。 過去の「桜木町」関連のブログを紹介します。

第694話【一枚の横浜絵葉書】「桜木町横浜市授産所ノ偉観」

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=6063

第987話【運河物語】桜川

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=12394

番外編【資料としての絵葉書】横浜駅

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=12266

第867話 【明治の風景】横浜駅前公衆便所

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=9341

第849話 横浜・新橋、横浜が先?

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=9006

第976話【横浜の道】横濱国道物語

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=12001

【横浜の国道】133開港の道物語

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=7243