ホーム » 2012 (ページ 15)

年別アーカイブ: 2012

No.247 9月3日(月)坂の上の星条旗(前)

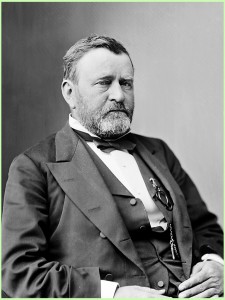

元米国18代大統領ユリシーズ・グラント一行は、

1879年(明治12年)9月3日(水)の今日、

横浜港からPacific Mail Steamship Companyの蒸気船「City of Tokyo」号に乗り母国に向け出港しました。

2年と4ヶ月の長い旅の中で、グラントの日本滞在は

若き日本の指導者にとって

“まことに小さな国が開化期を迎える”力となった出会いでした。

元米国18代大統領ユリシーズ・グラント(1822年4月27日〜1885年7月23日)は、歴代米国大統領の中では周囲の汚職スキャンダルに悩まされ低評価でしたが

軍人として南北戦争を戦い最終的に北軍に勝利をもたらした偉大な司令官(将軍)として後世に名を残します。

グラントは二期大統領を務めた後、三選を諦め世界一周の旅に出ます。

イギリスを皮切りにヨーロッパ諸国を歴訪、さらにエジプト、インド、シンガポール、タイ、清を経て最後の訪問地が日本でした。

簡単にグラント将軍の日本での行動を紹介します。

1879年(明治12年)6月長崎到着。

日本側から伊達 宗城伯爵が出迎え、接遇担当としてグラントの信頼を得ていた駐米公使 吉田 清成を米国から呼び戻しました。

当時、5代目にあたる駐日公使ジョン・ビンガムも彼の到着を待ちわびていました。

ビンガムはかつてアメリカ議会で共に共和党議員として活躍した仲間でした。

6日間の歓迎行事を終え、次の寄港地は神戸を予定していましたが関西圏で発生した「虎列刺」(コレラ)が大流行の兆しを見せます。

ビンガムは神戸寄港を中止させますが、接遇担当の吉田 清成がサプライズメニューを用意します。

長崎港を出たグラント一行は、7月2日に静岡の清水港で漁師達の投網漁のパフォーマンスを見て短時間ですが上陸します。このサプライズにグラントは感激します。このパフォーマンスを担当したのが山本長五郎、清水次郎長でした。この“仕立て”には米国に渡った咸臨丸・咸臨丸を攻撃した米国製の蒸気戦艦富士山丸、それを斡旋した米国公使プルインのエピソードがあり、グラントはおそらくパフォーマンスの背景を聞いて大声を挙げて笑ったに違いありません。(別掲予定)

静岡で楽しんだグラント一行は、7月3日に横浜港に到着し大歓迎を受けます。

出迎えた日本側の要人は、岩倉具視、伊藤博文、寺島宗則ら当時の政府側最高幹部達でした。

横浜に到着した彼らは汽車で移動し新橋に向かいます。

新橋駅では、岩倉遣米使節団の一員だった福地源一郎が歓迎の辞を伝えます。

翌日の7月4日、御所での天皇謁見が用意され、訓練された儀仗兵がアメリカ合衆国の初代国歌である「コロンビアをよぶ」で出迎えました。

Hail Columbia

http://www.youtube.com/watch?v=WoSsjfHHhKs

http://www.youtube.com/watch?v=FyIqvZSuptk

1879年(明治12年)7月4日は、103年目のアメリカ独立記念日にあたり、若き明治天皇は

「今日ハ貴国独立ノ期日ニ当リ候ヨシ此日ニ於テ初面会ヲ遂げ右ノ歓ヲ申候ハ別テ目出度事ニ存候」と述べます。

謁見後、夜には上野精養軒で東京在住のアメリカ人による歓迎レセプション

8日には東京府民主催の歓迎夜会(工部大学校)16日 新富座で観劇会8月1日 横浜居留地外国人主催夜会(山手公園)5日 渋沢栄一主催の晩餐会(飛鳥山)25日 上野公園に明治天皇臨席のもと歓迎会26日 横浜駐在アメリカ総領事主催夜会(渋沢栄一資料から)

渋沢関連の民間財界側の歓迎プログラムだけでもこれだけ行われました。

政府公式行事も続きます。

日光では、精力的に日本政府代表と琉球の領有をめぐる日清間の対立問題ほか国際情勢について意見を交わします。

特に明治天皇のグラントへの信頼関係は強く、8月10日の天皇・グラント会談は

後の日本の方向を占う重要なアドバイスでした。

“老獪な英国”と共に南北戦争を戦ったグラント将軍、

英国嫌いの駐日公使ヒンガムの正義感、

なんとか南北分裂を避けることができたアメリカのピュアな時代に、

日本のキーマン達は出会ったのです。

(後編に続く)

No.246 9月2日(日)90年後の横浜(加筆修正)

1945年(昭和20年)9月2日(日)は?

多くの日本人はピンとこない日かもしれません。

今日は、横浜沖で日本が降伏調印を行い“停戦”が成立した日です。

|

| 戦艦ミズーリ上の日本代表団 |

終戦の日は?と尋ねると、

日本人は1945年8月15日(水)と答えますが、

アメリカ人は9月2日と答えます。

確かにあのポツダム宣言を受け入れる玉音放送があらゆるドラマやドキュメンタリーの素材に使われてきましたから、私たちにとって8月15日は特別な意味だと知らされてきました。

しかし、現実に休戦条約に調印するまでの半月の間に“戦闘”は一部で起っていましたし戦死した人たちもいたことを忘れてはならないでしょう。

1945年(昭和20年)年9月2日(日)

日本の代表団として重光葵外相以下9名は

横浜港からアメリカ艦船に乗り“あるポイント“に停泊している

ミズーリ戦艦に向かいました。

※マシュー・ペリーが横浜沖に係留したポイントです。

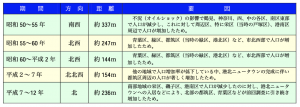

降伏調印式は午前9時頃から始まり、数分後には降伏文書の署名も終了予定でした。

■日本側全権 重光葵外相、梅津美治郎参謀総長

■連合国側 アメリカ、中国、イギリス、ソ連、オーストラリア、カナダ、フランス、オランダ、ニュージーランドの9カ国。

|

| 調印文書 |

この調印で、1939年(昭和14年)9月1日(金)ドイツのポーランド侵攻に始まった第二次世界大戦が約6年で終了します。

日本にとっては1941年(昭和16年)12月8日(月)から3年10ヶ月の時が流れました。

調印式の時、すでに横浜に進駐していたGHQのマッカーサーは、あからさまに勝利者としての演出に凝ります。

その象徴が米国国旗の掲揚でした。

マッカーサーが、ポケットに手をつっこんだまま調印式に参加する背後には、二枚のアメリカ国旗が掲揚されていました。

1枚は5年前、真珠湾攻撃時にホワイトハウスに飾られていた物で、

もう1枚は90年前の1853年、

ペリー提督の旗艦「ポーハタン号」が浦賀来航の際に掲げていた物でした。

さらに、調印が行われた戦艦ミズーリの停泊位置は、まさに1853年ポーハタン号が停泊していたあたりにしたのは“第二の開国”をかなり意識したのでしょう。

|

| 1853年当時の星条旗 |

歴史の皮肉でしょうか?

ペリーもシンガポールから中国、沖縄を経て横浜に入りますが、

マッカーサーのアメリカ軍も同じようなルートをたどり横浜に達します。

調印式は 味気なく終了する予定でした。

マッカーサーの数分の演説を除いては。

一般的に調印文書は正副2通作成されます。

この降伏文書も各調印者は2枚の文書にそれぞれ署名をします。

ところが片方の調印文書にカナダ代表コスグレーブ大佐が署名する際、自国の署名欄ではなく1段飛ばしたフランス代表団の欄に署名してしまいます。

次の代表であるフランスのルクレール大将は(これに気づかず)オランダ代表の欄に署名し、 続くオランダのヘルフリッヒ大将は間違いを指摘しますが、マッカーサーはそのまま調印を続けろと指示します。

ヘルフリッヒ大将は渋々ニュージーランド代表の欄に署名し、最後の署名者であるニュージーランドのイシット少将もアメリカ側の指示に従い欄外に署名することとなり、

カナダ代表の欄が空欄となった調印文書ができあがります。

この不備?な方が日本側に渡されたそうです。

ところがオランダ代表のヘルフリッヒ大将がこの不備を終戦連絡中央事務局長官で日本側代表団の岡崎勝男に伝えます。日本代表の重光に伝え各国代表の署名し直しを求めます。連合国側(米国)が拒否、押し問答がありましたが最終的に

サザーランド中将が間違った4カ国の署名欄を訂正して日本に渡します。

(上掲の写真は正本だそうです)

ここでしっかり異議を唱えなかったら 屈辱的調印書が残ったことになります。

岡崎 勝男

1945 年(昭和20 年)8 月26 日

連合国軍最高司令官より示された中央連絡機関設置の要求に応じて、外務省外局に終戦連絡中央事務局が設置されました。その長官となったのが終戦時外務省調査局長だった岡崎 勝男です。岡崎は横浜生まれ、スポーツマンで1924年(大正13年)のパリオリンピックに陸上競技代表として参加しています。(成績は途中棄権)

開港時、ペリーと交渉に当たった林復斎(大学頭)とは交渉背景が全く異なりますが、この敗戦の調印書の不備を交渉できる冷静さで

その後マッカーサー命令と対等な交渉を行った岡崎 勝男のエピソードを紹介しておきましょう。

3月3日 日本初の外交交渉横浜で実る→“林復斎”

この日の午後、事態が急変します。

GHQは日本政府に対し「明日(9月3日)に三布告を発表し、明日から「軍政」を始める」と通告します。

wikiより一部編集

「ミズーリ号艦上での式典が終わって数時間後の午後4時過ぎ、終戦連絡委員会の鈴木九萬公使はGHQのマーシャル参謀次長より、翌9月3日に告示する予定の「三布告」について告げられた。

その内容は

布告第一号:

立法・行政・司法の三権は、いずれもマッカーサーの権力の管理下に置かれ、管理制限が解かれるまでの間は、日本国の公用語を英語とする。

布告第二号:

日本の司法権はGHQに属し、降伏文書条項およびGHQからの布告および指令に反した者は軍事裁判にかけられ、死刑またはその他の罪に処せられる。

布告第三号:

日本円を廃し、B円と呼ばれる軍票を日本国の法定通貨とする。

の各布告から成っていた。

完全な直接軍政である。

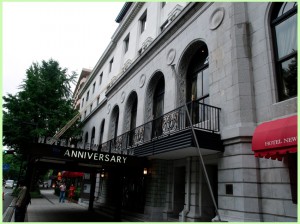

知らせを受けた外務省はすぐに岡崎 勝男を横浜のホテルニューグランド(占領当初のGHQは現在の横浜税関に置かれた)に派遣し、2日深夜マーシャルに面会の上三布告の公布差し止めを要請、同意取り付けに成功した。翌日には重光外相とマッカーサーの会見により、間接統治の方向で妥結をみた。なぜGHQ側が簡単に布告案を撤回したかについては良くわかっていない。日本側の出方を探るためではなかったかと言われている。」

重光外相の交渉成功、岡崎 勝男の直談判なしに、今の日本はありえないといわれています。

今ごろ英語を話し、ドルを使っていたかもしれません。

「三布告」は占領軍(米軍)が、その国の政治・経済・司法制度をすべて変えることを宣言するもので国際的にも考えられない布告であったのですが、Wikiに書かれているようにマッカーサーのスタンドプレイだったかもしれません。(だったようです)

1945年(昭和20年)9月2日(日)の今日、

横浜沖とホテルニューグランドの一室で

日本の運命が決まるドラマが起っていたのですね。

No.243 8月30日 (木)横浜の一番長い日

その後

1951年(昭和26年)9月8日(土)に署名されたサンフランシスコ条約で日本はようやく戦争状態を停戦から終結になりますが、この時すでに始まっていた冷戦状態を受け

ソ連と中華民国が調印に不参加となり問題が先送りされます。

この時に締結された条文を巡って

今 竹島 尖閣 北方四島が領土問題として現在まで引きずる結果となります。

http://ja.wikipedia.org/wiki/日本国との平和条約

この重要な交渉を成功させた岡崎は

吉田茂の側近として政界に進出します。

1949年(昭和24年)1月23日

第24回衆議院議員総選挙で旧神奈川県第3区から民主自由党公認で出馬し

43,818票を獲得しトップ当選します。3期当選しますが

吉田茂退陣の影響を受け

1955年(昭和30年)第27回衆議院議員総選挙で敗北

1963年(昭和38年)第30回衆議院議員総選挙に自由民主党から出馬

次点落選し政界を引退しますが外交では国連大使を務めました。

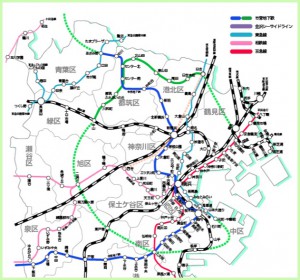

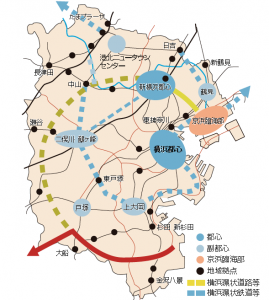

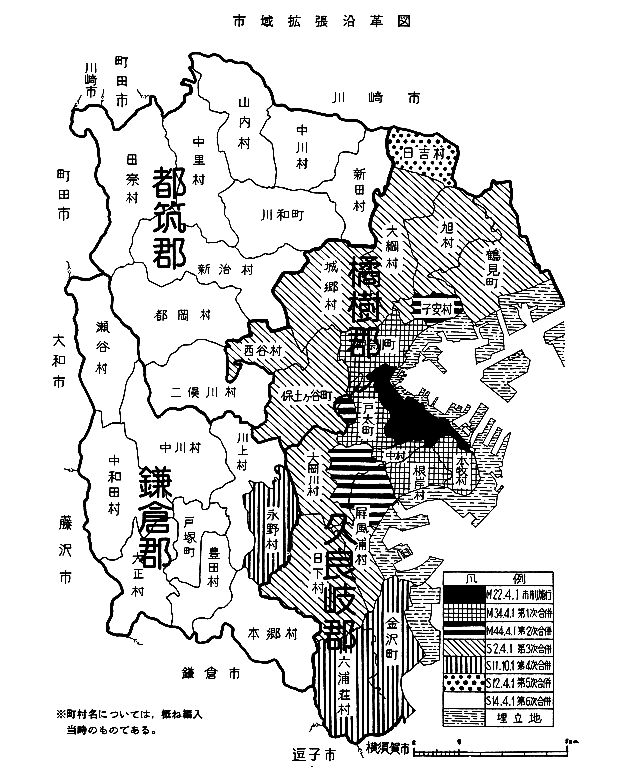

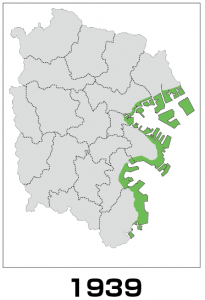

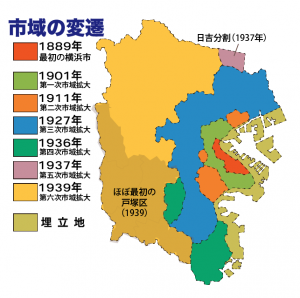

【番外編】市域拡大は元気なうちに!?(加筆)

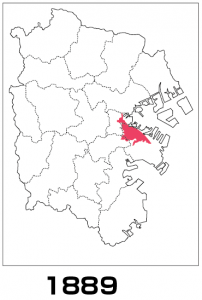

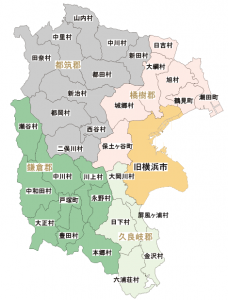

横浜市の拡大をまとめてみました。 1889年(明治22年)4月1日に横浜区を横浜市とします。 横浜市周辺地域は以下の郡となります。 「久良岐郡」「橘樹郡」「都筑郡」「鎌倉郡」 横浜市面積は横浜港周辺の5.4 km2 横浜市は1939年(昭和14年)まで6回にわたって市域を拡大(町村編入)します。開港以来、戦前 横浜が元気な時代でした。 6回の内容を追ってみました。

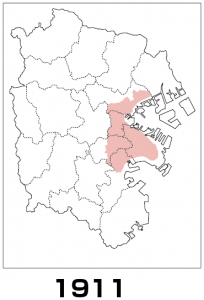

(第1次市域拡張) 1901年(明治34年)4月1日 最初の市域拡大が行われます。 ■武蔵国 久良岐郡 戸太村、中村、本牧村、根岸村 ■武蔵国 橘樹郡(たちばなぐん) 神奈川町、保土ケ谷町大字岡野新田、大字岩間字久保山・大谷・林越・大丸、子安村大字子安を編入します。 (第2次市域拡張) 1911年(明治44年) ■武蔵国 久良岐郡 屏風浦村大字磯子、滝頭、岡 大岡川村大字堀之内、井土ヶ谷、蒔田、下大岡、弘明寺 ■武蔵国 橘樹郡 保土ケ谷町大字岩間字池上・東台・外荒具・道上・塩田・反町・宮下・殿田・関面・久保山下を編入します。

|

| 大正初期の横浜市域周辺 |

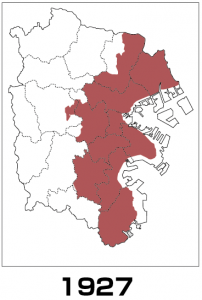

(第3次市域拡張) 1927年(昭和2年) ■武蔵国 久良岐郡 屏風浦村、大岡川村、日下村 ■武蔵国 橘樹郡 鶴見町、城郷村、大綱村、旭村、保土ケ谷町 ■武蔵国 都筑郡西谷村を編入します。

区制施行で市域が5区に分けられます。横浜最初の区。 鶴見区、神奈川区、中区、保土ケ谷、磯子 (第4次市域拡張) 1936年(昭和11年)10月1日 鎌倉郡永野村を中区に 久良岐郡金沢町、六浦荘村を磯子区に編入します。 (第5次市域拡張) 1937年(昭和12年)4月1日 橘樹郡 日吉村大字駒ケ橋(下田町)、駒林(日吉本町)、箕輪(箕輪町)、矢上、南加瀬の各一部(いずれも日吉町)を神奈川区に編入します。 ※日吉分割騒動 (日吉村の他地区は、川崎市へ編入します) 3月31日 自治体国取り合戦勃発 (第6次市域拡張) 1939年(昭和14年) ■武蔵国 都筑郡 都岡村、二俣川村、新治村、田奈村、中里村、山内村、川和町、中川村、新田村を編入します。

|

| ほぼ現在の全域です |

■相模国 鎌倉郡 戸塚町、中川村、豊田村、川上村、大正村、本郷村、中和田村を編入します。 ●神奈川区から港北区を分区し、上記を除く都筑郡域を編入します。 都筑郡都岡村と二俣川村は保土ケ谷区に編入します。 鎌倉郡域(中区上永谷町・下永谷町・野庭町、磯子区朝比奈町を除く)を編入し戸塚区とします。

それにしてもWikiの「戸塚区」最悪です。これだけしか書けない? 情けない。

http://ja.wikipedia.org/wiki/戸塚区 最悪な表記でございます。

(2012年9月) 2013年9月 少し増えましたね。

2016年4月確認 量的にはそれなりに記述が増えました。

【番外編】(ざくっと横浜その1)村は川に沿って生まれる

【その1】村は川に沿って生まれる

※とにかくざくっと横浜を知るには?

と以前からいろいろ資料を組み合わせ

作ってみました。

横浜も集落は川に沿って誕生しています。

横浜は谷戸(山と谷)の多い地域です。

横浜は大きく4つ(プラス)の川(水系)で構成されています。

鶴見川、帷子川(かたびらがわ)、大岡川、柏尾川(境川支流)

プラス(市境の)境川、入江川、侍従川、宮川

この図は

大正初期の横浜の村落と川の図です。

地名には谷、岡、川の名が多いですね。

一つの村にそれぞれ川筋が入っているのが判りますか?

川は「境界」でもあり、集落のヘソの部分でもありました。

①鶴見川流域 綱島・鶴見

②帷子川流域 横浜駅・保土ケ谷・二俣川

③大岡川流域 上大岡・関内・元町

④柏尾川流域 東戸塚・戸塚・大船

今後もざくっと行きます。

No.245 9月1日(土)災害は忘れなくとも起きる

今日は防災の日。

改めて東日本大震災で亡くなられた方のご冥福と被災された方々へのお見舞いを改めて申し上げます。

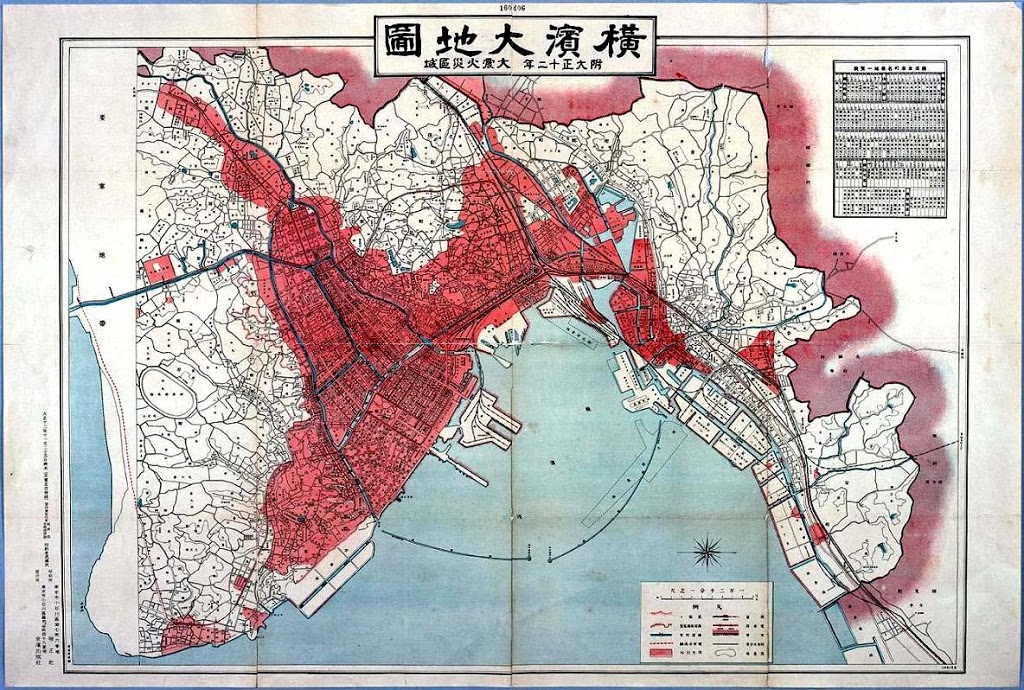

1923年(大正12年)9月1日の今日、関東大地震が起りました。多くの命を奪い国家と都市の運命も大きく変えた大災害でした。今改めて関東大震災も検証しておくべき歴史的事実です。

|

| ほぼ中心市街地全てが焼失しました。 |

今日をテーマにするにあたり、改めて多くの資料に出会いました。若干防災には関心が高い自分だと“自負”していましたが、災害の持つ現実の厳しさに「地震は忘れなくてもやってくる」ことを再認識させられました。

近年、関東大震災は巨大な揺れが三度発生した「三つ子地震」であることが判ってきました。

1923年(大正12年)9月1日11時58分 M7.9規模引き続き12時01分にM7.2さらに12時03分 M7.3の揺れが発生します。相模湾北部を震源とする海溝型の巨大地震が起りました。

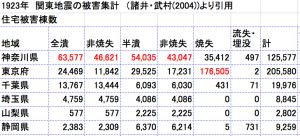

被災規模

死者:10万5千余人

住家全潰:10万9千余棟

半潰:10万2千余棟

(死者数は142,807人ともいわれ、不明な点も多い)

焼失:21万2千余棟(全半潰後の焼失を含む)

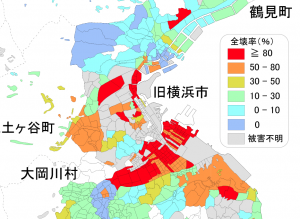

地震の直接被害は震源に近い神奈川の相模湾をのぞむ地域、横浜・小田原・国府津・大磯・茅ヶ崎・鎌倉・房総の千葉(特に那古・船形・北条・館山)が甚大で、沿岸部の木造家屋30%が一瞬で倒壊、震源近くの地域では70%以上の倒壊率でした。

(横浜では)

ここでは横浜、神奈川にテーマを絞らせていただきます。

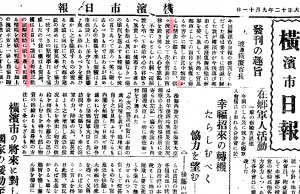

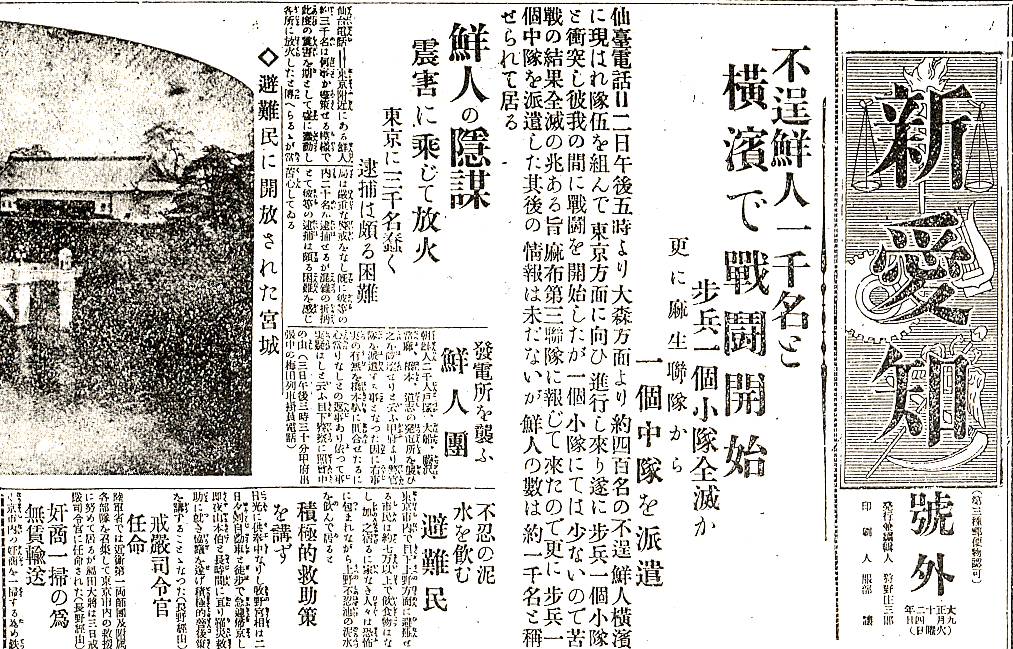

関東大震災後、横浜市はいち早く新聞を出します。

正しい情報発信が求められていたからです。

関東大震災は流言飛語という別の被害も甚大なものでした。

(このテーマは別途 取り上げるに十分なものです)

そして昭和に入り復興計画が進む中、膨大な震災の記録を残しています。

『横浜市震災誌』全五冊 横浜市役所

1926年(昭和元)4月〜1927年(昭和2)12月

これらの資料は全て下記から入手できます。一読をお勧めします。

http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/library/shinsai/

投げかけたいテーマ

■横浜市はなぜ?

このような詳細な震災報告書を総力をあげて作成したのでしょうか?

このブログのために資料を読んでいた中でも出てきた疑問です。

横浜地域にとって、この震災は重要なターニングポイントでした。

横浜史を知る上での「開港」「震災」「戦災」「進駐」という4つのターニングポイントの一つでもありました。

(震災記録から)

被災後の様子が様々な資料から見えてきます。

この小さなスペースで紹介できる範囲を遥かに超えています。ぜひ

http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/library/shinsai/

をご覧ください。

■ピックアップポイント

横浜市の動きだけ 簡単に

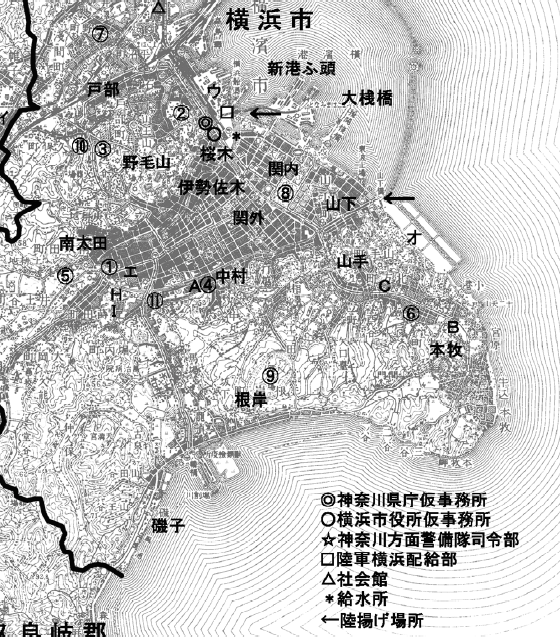

9月1日・横浜公園に市役所仮事務所設置

9月2日・横浜公園で食糧配給開始

9月3日・中央職業紹介所(桜木町)に市役所仮事務所を移設

横浜公園は市役所出張所とする

9月6日・十全仮病院(野毛山)開院

9月11日・市役所仮事務所にて市会開会

横浜市発行の「横浜市日報」発刊

→震災後2週間で水道が復旧しはじめます。

(主な避難所状況 9月7日時点)

①お三ノ宮・日枝小学校 約3,000人

②掃部山公園 約3,000人

③県立第一中学校 約2,000人

④中村町字中村 約2,000人

⑤横浜商業学校 約1,200人

⑥北方早苗幼稚園 約1,200人

⑦県立高等女学校 約1,200人

⑧横浜公園 約1,100人

⑨根岸競馬場 約1,100人

⑩稲荷台小学校 約1,100人

⑪中村町字西 約1,000人

(海からの救援)

震災当時、横浜港に停泊していた多くの船舶が救済の重要な役割を果たします。

被災者の治療、物資の搬送等はもちろん

例えば日本郵船の「三島丸」には12日〜28日まで横浜税関の仮事務所が、14日〜29日まで神奈川県港務部の仮事務所を設置し事務の復旧にあたります。

■外国からの支援

アメリカ海軍省は9月2日夜の時点でアジア艦隊司令長官に対し艦隊を日本へ派遣するよう命じ5日には軍の貯蔵品や医療機械、薬品などを搭載した駆逐艦4隻が救護人員とともに横浜港へ入港し救済にあたります。

以後、救援物資を載せた軍艦、民間の多くの商船が入港し、乗組員による陸揚作業も行われました。

20日にはアメリカ陸軍野戦病院の救護班が到着、新山下町埋立地に病院を建設します。国籍を問わず多くの傷病者の治療にあたります。この病院施設はその後日本に寄付されます。(後日談もありますのでどこかで紹介します)

イギリス海軍省は、9月5日、10日、20日に軍艦が横浜港に入港し 米、毛布、薬品、衛生材料などの救援物資を(駐留中の支那艦隊が)中国から運び入れます。

フランス政府は、東洋艦隊がに食糧・衛生材料などを積み込み、横浜港へ派遣し9月7日に入港します。米3トンと麦粉10トンが横浜市民に配布されます。

イタリアは、9月9日に横浜港へ入港し米と衛生材料を寄贈します。

中華民国からは、救護班が横浜入りし、新山下町、山下町、本牧、八幡橋を拠点に巡回治療を行います。

残念なことに、ソ連より来航したレーニン号は治安維持を理由に入港を拒否し退去します。

(さいごに特筆しておきたいこと)

鶴見警察署長・大川常吉さんの話

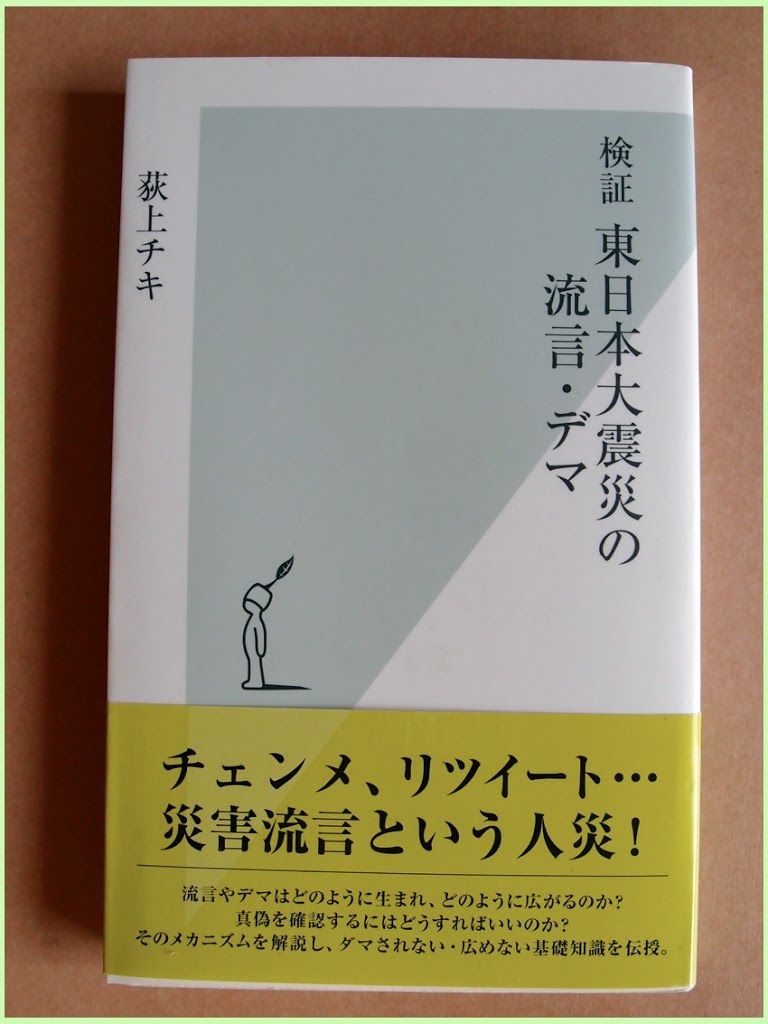

多くの人々が、震災後復興に尽力を尽しますが残念なことに一部流言飛語による悲劇が起ります。災害と流言飛語・デマに関しては311でも起っています。

※参考文献

荻上 チキ『検証 東日本大震災の流言・デマ』(光文社新書、2011)

中でも、新聞と電報が中心だったメディアの麻痺がデマの流布につながりました。

「東京(関東)全域が壊滅・水没」

「津波、赤城山麓にまで達する」

「政府首脳の全滅」

「伊豆諸島の大噴火による消滅」

「三浦半島の陥没」など 事実に反するデマが流れます。

これらの情報に混じり「朝鮮人が暴徒化した」「朝鮮人が井戸に毒を入れ、また放火して回っている」といった流言飛語から端を発し、新聞にまで報道されるに及びます。9月2日から9月6日にかけ、大阪朝日新聞、東京日日新聞、河北新聞等で根拠の無い情報が報じられ、リンチ事件が多発します。

このような状況下、当時鶴見警察署長だった大川常吉がデマに動揺した地域住民の朝鮮人等300人に対するリンチを防ぐために保護、約1,000人の群衆に対峙

「朝鮮人を諸君には絶対に渡さん。この大川を殺してから連れて行け。そのかわり諸君らと命の続く限り戦う」と群衆を追い返します。

「毒を入れたという井戸水を持ってこい。その井戸水を飲んでみせよう」と言って一升ビンの水を飲み干しパニックを鎮めたという事件があります。

この事実を記録した「記念碑」が潮田三丁目の東漸寺に建てられています。任務とはいえ、身を挺した保護は震災直後の混乱時 大川さんの人間性を推察できる良い話しです。

これは個人的美談ですが、今後私たちはいかに正確な情報を入手し、また逆に「デマ」と戦うか?

災害時に関わらず 日常生活のメディアリテラシーの大切さを考えさえられます。

No.244 8月31日(金)8ヶ月を振り返ります

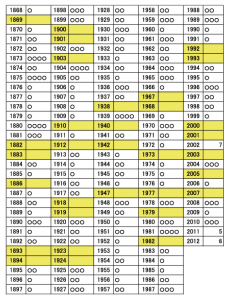

今年1月1日から始めることになった「暦で綴る今日の横浜」も8ヶ月継続しました。ざくっと読み返して出来不出来に一喜一憂中ですが、誤記も数カ所有り修正したところです。

原則幕末から現在までの中で、テーマを探してきました。取り上げた年度を集計し表にしてみると、思ったより偏りの無いことに驚きました。

(テーマの年を追う)

作業の過程では、調べるのが面倒だった明治大正が印象に残っているためか、この時代に集中しているように感じましたが、戦後もかなりまんべんなくテーマが出てきているのには正直驚きました。日付で資料を追っかけていますから、年代のバランスは全く考えていません(られません)。

単年では2002年が最も多く7テーマ取り上げています。

No.36 2002年2月5日 栄枯盛衰

No.103 2002年4月12日 「新港埠頭保税倉庫」から「赤レンガ」へ

No.104 2002年4月13日 てな訳でお後がよろしいようで。

No.239 2002年8月26日 タマちゃん調べ出したら止まらない

(もっと調べて拡張したいテーマ)

読み返してみて、このテーマは面白い!と思うものも幾つかあります。フィクション、ノンフィクションどちらでも拡げたら味が出そうなテーマを幾つかチョイスしてみました。

No.49 2月18日 (土) 過去に学ばないものは過ちを繰り返す

No.85 3月25日 (日) 日本の運命を変えた男横浜に入港

No.108 4月17日 (火) 活きる鉄の永い物語

No.122 5月1日 (火) ハイデルベルク・ヘンリーと呼ばれた男

No.169 6月17日 (日) 私は武器を売らない

No.204 7月22日 (日) 一生を世界一周に賭けた男

No.238 8月25日 (土) 日伊友好の歴史

面白ネタのおすすめ

No.226 8月13日(月)西波止場の2勝1敗

(8月31日ネタ)

1874年(明治7年)横浜新埋地公園の向側200番地で行われる予定のチャリュー氏の曲馬興行の広告がだされる。

1876年(明治9年)東海鎮守府が横浜の北仲通6丁目旧ドイツ領事館跡に仮設された

1911年(明治44年)新渡戸稲造(48歳)、

横浜港から新造船の春洋丸で出航、アメリカに向かう。

在米日本人会に招かれ、島田三郎も同じ船に乗る。

1919年(大正08年)大杉栄(34歳)、横浜に行き、

吉田宅で開かれた出獄慰安会に出る。

1927年(昭和2年)石野瑛が吉田勘兵衛の墓碑を摂津豊能郡歌垣村に発見した。

1963年(昭和38年)大桟橋総合ビル完成

1983年(昭和58年)帆船日本丸、横浜誘致決定

これで3分の2終了しました。手元の資料も枯渇?してきましたが

一日一日を大切に 精進します。

No.243 8月30日 (木)横浜の一番長い日

日本の一番長い日が1945年(昭和20年)8月15日なら、

横浜の一番長い日を8月30日に見ることができます。

横浜の戦後は

マッカーサーとアイケルバーガーの二人から始まります。

1945年(昭和20年)8月30日

厚木に降り立ったマッカーサーが一路横浜を目指し、ニューグランドホテルが彼の執務室になった事は有名です。

一方、GHQ本部の置かれた横浜税関に向かい、

占領政策の実務を担当したのがアイケルバーガー中将です。

|

| 有名な厚木飛行場のマッカーサー |

8月30日のマッカーサーは話題が豊富です。

計算されているようで気まぐれなパフォーマンスの多い

“コーンパイプ”の男は厚木に降り立ちます。

その時に行った冷静な記者会見「メルボルンから東京までは長い道のりだった。長い長い困難な道だった。しかしこれで万事終わったようだ。…」の後、厚木から当初の予定地である葉山御用邸に入る計画を変更し、長後街道、国道1号経由で横浜のニューグランドホテルに入ります。

三日間ホテルニューグランド315号室に逗留したマッカーサーは、実質の滞在先を山手に移します。(急な変更で準備が間に合わなかったためホテルに?)

※マッカーサーは戦前家族で数回来日しています。ホテルニューグランドにもここに一度二回宿泊したことがあります。(訂正してお詫びします)

1945年(昭和20年)9月2日に日本と連合国との間で“休戦協定”締結後の9月16日連合国軍本部が横浜から第一生命相互ビルに移転。彼は活動拠点を皇居前の第一生命ビル内の執務室に移し1951年4月11日まで連合国軍最高司令官総司令部総司令官(General Head Quarters of the Supreme Commander of Allied Powers)として日本占領政策に大きな影響力を行使します。マッカーサー執務室は当初、旧前田侯爵邸洋館(駒場公園)におかれる予定でしたが、セキュリティの理由から変更されたとありますが、ダグのお眼鏡に合わなかったのかもしれません。

|

| 日本最初のGHQ本部となった横浜税関 |

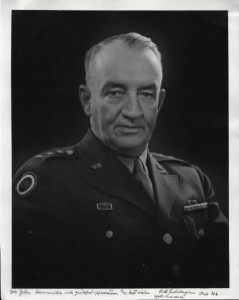

超有名なマッカーサーに比べ、

米第八軍司令官ロバート・ローレンス・アイケルバーガー(Robert awrence Eichelberger:1886年3月9日〜1961年9月25日)中将(着任当時)は、地味な存在です。

|

| Eichelberger (Christopher W. Hart) |

米第八軍は現在も韓国に主力部隊を駐留させているアジア有数のアメリカ陸軍の部隊の一つで、戦後の日本占領任務を担いました。

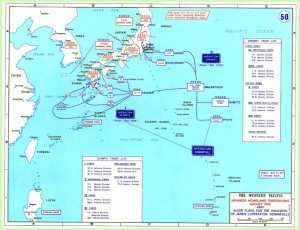

もともと米軍(連合国)は、ダウンフォール作戦(本土上陸作戦)をマッカーサーの下で進めていました。

|

| (ダウンフォール作戦の図) |

ダウンフォール作戦は二つの上陸作戦で構成されています。

ウォルター・クルーガー大将(Walter Krueger, 1881年1月26日〜1967年8月20日)率いる米第六軍をまず九州から侵攻させる「オリンピック作戦」を行い、引き続き相模湾から首都東京に侵攻する「コロネット作戦」をアイケルバーガー中将の指揮で行うというものでした。

日本侵攻後は、

糸魚川〜小田原を結ぶ線以西の西日本を第6軍が、

東日本を第8軍が占領任務を担任することになっていました。

日本がポツダム宣言を受諾することでダウンフォール作戦決行は直前で中止されます。

攻撃論もありましたが、ソ連に先んじ日本全土を占領できると判断しマッカーサーは無血占領に舵を切ります。(これには議論があります)

そして、アイケルバーガー中将はマッカーサーと共に戦うこと無く日本(厚木)の土を踏みます。

事前に先遣隊が連合国軍本部を「横浜税関」に決め、

アイケルバーガーはここに乗り込むことになります。

連合国軍本部は9月16日までの短い期間ですが、まさに占領任務の第一歩はここから行われたことになります。

その後、マッカーサーとアイケルバーガーの運命は別の方向に別れていきます。

大統領選の野望に破れたマッカーサーは、教条的とも思える占領政策に固執し朝鮮戦争にのめり込み解任。

アイケルバーガーは、マッカーサーと対日施策で意見が合わず着任まもなくの1948年(昭和23年)に解任され本国に戻ります。

「占領 1945〜1952 戦後日本をつくりあげた8人のアメリカ人 」の中で著者、ハワード・B・ショーンバーガー(宮崎章:訳)は

「アメリカに代表部を置くことを禁じられていた戦後の日本政府高官や、銀行家・産業家といった日本政府の支持者たちは、 アメリカ国内のまだ見ぬ同志に訴えるべく、改革指向の最高司令官を出し抜く方法を探っていた。 窓口の一つはロバート・L・アイケルバーカー陸軍中将だった。 彼はジャパン・ロビーと親しく、一九四七年以降マッカーサーとは敵対的になっていたのである。 四八年夏まで第八軍司令官だったアイケルバーガーは、横浜に司令部があったため、 総司令部からはある程度自由に動くことができ、陸軍省と直接連絡をとることもできた。 占領軍の行う政治改革・経済改革のほとんどに反感を持っていた吉田首相、それに芦田均外相や終戦連絡横浜事務局の事務局長鈴木九萬は アイケルバーガーと親しく、彼の助言や支援をしきりに利用した。」(p178引用)

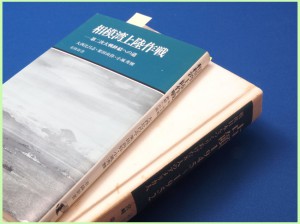

相模湾侵攻の「コロネット作戦」に関しては

有隣新書「相模湾上陸作戦」が詳しいので関心のある方は参考にされると良いでしょう。

No.242 8月29日(水)そそっかしい!

1999年(平成11年)8月29日(日)の今日は戸塚駅〜湘南台駅間(1号線)が開業しブルーライン全線(あざみ野〜湘南台間)が開通しました。

延伸計画があるので、この全線という表現は微妙に不正確ですが、着工していませんので全線開通としておきます。そして、

この全線開通の日にもう一つの市営地下鉄の“できごと”がありました。

まずは、横浜市営地下鉄ブルーラインについてご紹介しましょう。

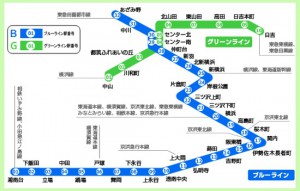

現在横浜市営地下鉄線は二つの系統があります。

海の近くを走る「ブルーライン」と丘の横浜を環状線で走る「グリーンライン」です。ブルー、グリーンの色で区分けする愛称は、2006年(平成18年)に公募で決まりました。

(ブルーラインの歴史)

1972年(昭和47年)12月16日に伊勢佐木長者町駅と上大岡駅間がまず開通しました。

市営地下鉄の管理部門は「伊勢佐木長者町駅」にあります。

この伊勢佐木長者町駅〜上大岡駅間を起点に延長工事が進められます。

1976年(昭和51年)に上永谷駅間〜横浜駅が開通します。

1985年(昭和60年)に市営地下鉄の“売り”になる「新横浜駅」まで開通し、関内・横浜駅からJRより手軽で早くアクセスできる事をPRします。この新横浜直結!の“売り”は、新幹線利用者には大変便利で、乗降客増につながったのではないでしょうか。

※当時、JR横浜線は”横浜”線なのに、東神奈川までしか行かない!ため乗換が不便でした。(今も直行以外はめちゃ不便ですが)

1989年(平成元年)横浜博覧会の会期中に戸塚駅が開通し、幹線駅との接続が実現します。

1993年(平成5年)に東急田園都市線と接続する「あざみ野」駅が開通します。当時、田園都市線は「たまプラーザ駅」の開発が進み、規模的にも地下鉄接続に相応しいのではないか?と素朴に考えましたが、東急電鉄と横浜市の思惑が合わなかったようで、急行の停まらない「あざみ野駅」乗換となってしまいました。

1999年(平成11年)8月29日にようやく湘南台駅〜あざみ野駅までが開通します。戸塚駅〜湘南台駅間の開通は、様々な方面に影響を与えます。泉区の交通アクセスが相鉄いずみ野線と合わせて一気に良くなり、生活環境が激変します。これに刺激される形で難航していた「戸塚駅前再開発計画」も前進します。

当初赤字借金路線と市民の大きな批判に晒された「市営地下鉄計画」ですが、横浜市18区全体の市民生活の向上には横浜駅から放射状にしか伸びていない鉄道網を環状で繋ぐ(特にグリーンライン計画)意味は大きいといえるでしょう。経営も黒字化し順調に乗降客数も伸びているようです。

話しは前後しますが、ブルーラインの横浜駅〜あざみ野駅間、グリーンラインの日吉駅〜中山駅間は「港北ニュータウン計画」に欠かせない路線でもありました。

No.240 8月27日(月)横浜で重い!場所

(そそっかしい?!)

本日の表題に入ります。

1999年(平成11年)8月29日のブルーライン開通に合わせ駅名の変更が行われました。

開通して25年くらいで駅名を変更するということは大きな理由が無ければ!普通はありえませんが、苦情が多かったのか?駅員が根をあげたのか?

「新横浜北駅」を「北新横浜駅」に改称します。

理由は、新横浜駅と間違える乗客が後を絶たなかったためなんですが、

実は私も一回居眠りで間違って飛び降りた経験があります。

車内放送「つぎは しんよこはまきた」より「つぎは きたしんよこはま」の方が間違え難いことは確かですね。

間違えやすいから駅名変更?も珍しいのではないでしょうか?

でも、

市営地下鉄には「三ツ沢下町駅」「三ツ沢上町駅」

金沢シーサイド線では「海の公園柴口駅」「海の公園南口駅」ってのがありますが、乗換重要度から行くと「新横浜北」に間違って降りた場合のダメージは大きそうですね。

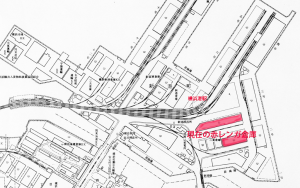

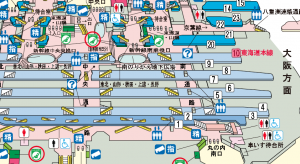

No.241 8月28日(火)駅を降りたら、国際港 復活(その2)

現在国際空港行き専用急行便が走っているように、

かつて横浜港と東京を結ぶ専用路線(臨港鉄道)がありました。

1920年(大正9年)7月23日に運行開始、戦争とともに廃止されます。

戦後、国際港から太平洋航路が復活とともに短い期間でしたが1957年(昭和32年)8月28日から1960年(昭和35年)8月27日まで東京駅〜横浜港駅間にボート・トレインが復活しました。

横浜の港湾施設と東京を結んだ「臨港鉄道」についてはこれまで何度か紹介しています。

No.205 7月23日 (月)駅を降りたら、国際港

No.62 3月2日 (金) みらいと歴史をつなぐ道

ここでは、ボート・トレインの1920年(大正9年)7月23日から1960年(昭和35年)8月27日までの歴史の中で、復活の3年間に注目します。

(北太平洋航路の復活)

1953年(昭和28年)7月22日に横浜港から一隻の客船が、北米・シアトルに向けて出港しました。北米航路の女王とよばれた「氷川丸」の復活です。戦争前夜の1941年(昭和16年)の夏に航路が休止されてから、12年ぶりのことです。黄金時代の北米航路は「平安丸」「日枝丸」と合わせて3隻で運行されていましたが、この2隻は戦時徴用で沈没し「氷川丸」だけが生き残ります。

■最後の氷川丸

1953年(昭和28年)6月三菱造船で復帰のために大改装されます。

7月22日に横浜〜シアトル航路に定期貨客船として復帰します。

1953年(昭和28年)〜1960年(昭和35年)多くのフルブライト交換留学生を乗せました。

1959年(昭和34年)7月26日第52次航で宝塚歌劇団北アメリカ・カナダ公演のメンバーが乗船し桟橋は五千人を越えるファンで埋め尽くされました。

寿美 花代(すみ はなよ)、浜 木綿子(はま ゆうこ)他

演目は「花の踊り」「四つのファンタジア」「宝塚踊り」だったそうです。

そして

1960年(昭和35年)第60次航をもって運航を終了します。同時に日本郵船もシアトル航路から撤退することになります。

■氷川丸を支えた臨港鉄道

「氷川丸」復活で日本郵船から国鉄に要請があり、1957年(昭和32年)8月28日から「横浜〜シアトル間」の航路に接続して復活運行されたのが「東京駅〜横浜港駅間」の横浜臨港線でした。

氷川丸出入港に合わせて運行されるので、時刻表には掲載されていなかったそうです。

東京駅10番ホーム〜横浜港駅間を約40分で結びました。東京駅10番ホームは現在も東海道本線特急急行用ホームとして利用されています。

通常はC58蒸気機関車に4両編成で運行されていましたが、1959年の宝塚歌劇団の時には10両編成にしてファンに備えたそうです。

東京駅10番線発車メロディー

http://www.youtube.com/watch?v=wlBlQEjWt2k

【もうひとつの8月28日】

1970年(昭和45年)8月28日

大岡川分水路建設工事起工式が挙行されました。

No.192 7月10日(火)もう一つの大岡川

No.187 7月5日(木) 目で見る運河

No.240 8月27日(月)横浜で重い!場所

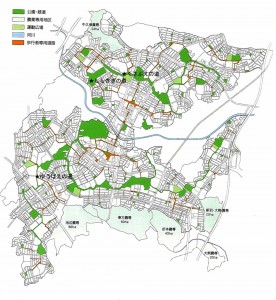

車歩分離とグリーンマトリックス?

聞き慣れないことばかもしれません。

“まちづくり”に欠かせないキーワードの一つです。

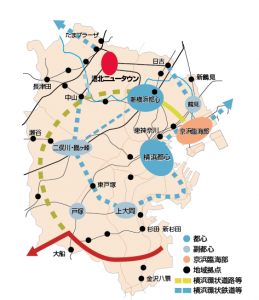

その実践事例が横浜市都筑区に位置する「港北ニュータウン」です。

1974年(昭和49年)8月27日のこの日、建設省に提出されていた港北ニュータウン計画申請の事業認可が建設大臣から下り着工が始まりました。

計画発表から約10年目のことでした。 (港北ニュータウン)

(港北ニュータウン)

現在、都筑区内の丘陵地に広がる港北ニュータウンは、

市の中心部から北北西約12km、都心から南西25kmに位置します。

計画地の広さは約2,530haあり、1965年(昭和40年)2月25日に六大事業の一つとして発表されました。

No.58 2月27日(月)政治家が辞めるとき

元々、農地と林野に多数の地権者がおり、ニュータウンに必要な区画整理事業は成功しないだろうと予測する声も多かった計画でした。

しかも手間と時間はかかるが住民側の意向を活かした「申出換地」という当時としては新しい手法で区画整理が実施されることになりました。

地権者と住民が参加する街づくりは、当時としては画期的な推進方法といえるでしょう。

東急の五島慶太も夢見た事業です。

No.19 1月19日(木) 五島慶太の夢

港北ニュータウンの特徴は「車歩分離」の徹底といえます。

住宅地と車道の分離により歩行ゾーンを確保し開放感のある生活空間を実現しました。

中でも「グリーンマトリックスシステム」の採用で、既存の緑と公園緑地・緑地・せせらぎなどの緑を有効に“繋ぐ”連続的な緑地帯を確保(オープンスペース計画)し、さらに歴史的な遺産やもともとある水系なども、地区全体の空間構成に活かす街づくりの考え方です。

この軸となっている緑道は、ニュータウン全体で五本、全長約14.5kmに及び日本一の長さを誇るといわれています。

日本のニュータウン計画ってめちゃくちゃ多い

http://ja.wikipedia.org/wiki/日本のニュータウン

中でも300haを超えるニュータウンは全国に約40数地区あります。その中で、港北ニュータウンは比較的後発の部類に入ります。

これが遅れた分過去の経験を踏まえた計画を多数取り入れていった結果、現在でも横浜市の人口増加、集中を一手に引き受けている人気住宅ゾーンです。

問題が無い訳ではありません。

他のニュータウン問題に比べ遅れて到来しつつある高齢化への対応、地域コミュニティ形成の難しさ、防犯、車歩分離の弊害等々、いろいろありますが市内では最も元気のあるエリアです。

港北ニュータウンの進化で

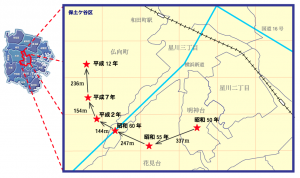

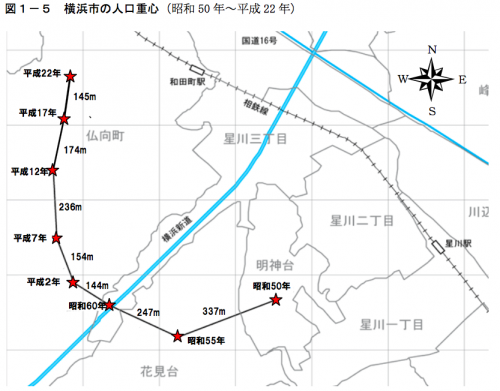

横浜市の人口重心調査の変化が起きています。

横浜市の人口重心調査 ※人口重心とは、人口の1人1人が同じ重さを持つと仮定して、その地域内の人口が、全体として平衡を保つことのできる点をいいます。経年的に地域の変化を評価する指針として活用することが出来ます。

例えば、今年の日本全体の人口重心は、311でおそらく大きく変化しています。

急激な変化は、社会にきしみをもたらします。

人は理由無く居住地を変えることは無いからです。

この先 横浜の 重心は どう変化していくのでしょうか?