ホーム » 2012 (ページ 20)

年別アーカイブ: 2012

No.200 7月18日(水)無限の境界

1997年(平成9年)7月 18日(金)、

横浜市西区西区みなとみらい2丁目に複合商業施設「クイーンズスクエア横浜」が開業しました。

2012年で創業15周年を迎えました。

|

| HPより |

「クイーンズスクエア横浜」は3棟の連なる独特の「タワー」プラス一棟で構成されています。

ここには、オフィス、商業施設、ホテル、ギャラリー、ホールなどがあり、みなとみらいエリアを代表する建物です。

http://www.at-yokohama.com/

http://www.qsy-tqc.jp/

2004年(平成16年)2月1日には地下に「みなとみらい駅」(横浜高速鉄道みなとみらい線)が開業しました。

地下4階のホームから地上フロアまで吹き抜け構造となった「みなとみらい駅」は、鉄道ファンだけでなく多くの利用者に“未来都市”を感じさせる大アトリウムとなっています。

|

| 画像では読めませんが限られた移動時間にお読みください?! |

この吹き抜け空間には、ジョセフ・コスースの黒御影石で作られた壁面アートがあり、利用者を驚かせます。

ゲーテと並ぶドイツ古典主義を代表するフリードリヒ・フォン・シラーの「デンマーク王子アウグステンブルク公にあてた美学的なことに関する書簡27号」の一部を引用した一文がデザインされています。

「The Boundaries of the Limitless」

Der Baum treibt unzahlige Kieme,

die unentwickelt verderben und screckt weit mehr Wurzeln, Zweige und Blatter nach Nahrung aus

als zu Erhaltung seines Individuums und seiner Gattung verwendet werden.

Was er von seiner verschwenderischen Fulle ungebraucht und ungenossen dem Elementarreich zuruckgiebt

das darf das Lebendige in frohlicher Bewegung verschweigen.

So giebt uns die Natur schon in ihrem materiellen Reich ein Vorspiel des Unbegrenzten

und hebt hier schon zum Teil die Fesseln auf deren sie sich im Reich der Form ganz und gar entledigt.

(無限の境界)

樹木は生育することのな

無数の芽を生み、

根をはり、枝や葉を拡げて

固体と種の保存にはありあまるほどの

養分を吸収する。

樹木は、この溢れんばかりの過剰を

使うことも享受することもなく自然に還すが、

動物はこの溢れる養分を、自由で

嬉々とした自らの運動に使用する。

このように自然は、その初源から生命の

無限の展開に向けての序曲を奏でている

物質としての束縛を少しずつ断ち切り

やがて自らの姿を自由に変えていくのである

なぜ ここに この作品? という素朴な疑問を考えるのも現代アートの面白いところでしょう。無限の境界とは?何故シラー?

興味は尽きません。

横浜高速鉄道みなとみらい線は「クイーンズスクエア横浜」にあわせ、1998年(平成10年)に開通の予定でしたが、6年遅れて開業しました。

http://www.mm21railway.co.jp/station/minatomirai/index.html

「クイーンズスクエア横浜」の概要

クイーンズタワーA:高さ約172m・地上36階・地下5階

主に日揮の本社として使用されています。

クイーンズタワーB:高さ約138m・地上28階・地下5階

クイーンズタワーC:高さ約109m・地上21階・地下5階

ホテル棟: 地上25階 地下4階

パン パシフィック 横浜ベイホテル東急(1997年(平成9年)8月7日開業)

(立地性)

「みなとみらい駅」とランドマークタワーを経由しJR「桜木町駅」をつなぐ役割と同時に、みなとみらいホール、パシフィコ横浜、ホテルといった大型施設の利用客を受け入れる空間として機能しています。

1980年代の後半にこのみなとみらい空間をデザインする段階では、フランスパリのラ・デファンス地区のような位置づけを持たせ、人工地盤上による歩行者に完全開放された空間プランも考えられていましたが、ここにその夢の一部が実現しています。

商業施設は、開業初期はかなり大人感覚の構成が中心でしたが、近年はティーンエイジ向けにシフトしてきたようです。

「109」の登場には驚きました。

(勝手な予測)

桜木町駅ビルが「コレットマーレ」と繋がると通路部分がパシフィコの先まで連続性を持つことになります。その先に“横浜ドーム”ができると、これまた“みなとみらい”の姿もかなり変わってくるのではないでしょうか。

(新しい相乗効果?)

三菱地所グループが展開する

「MARK IS みなとみらい」が2013年6月21日にオープンしました。

http://www.mec-markis.jp/mm/

ライバルとなるのか?相乗効果となるのか?

客足は順調に伸びているようです。

(余談)

1997年(平成9年)7月 18日(金)フジテレビで当時超人気番組「料理の鉄人」が放送されました。

テーマは「シャコ対決」

「キッチンスタジアムに3人目の寿司職人がやって参りました。果たして「3度目の正直」は成るかどうか。各界の著名人を虜にしてきたハマの寿司職人。」の前口上で登場したのが

野毛の「松葉寿し」主人 松野 義一さんです。

【鉄人】は、中華の陳建一さんでした。

ジャッジは、鉄人の勝利でしたが、寿司というジャンルでの挑戦者としては過去最高の接戦でした。

No.199 7月17日(火)山手独立。

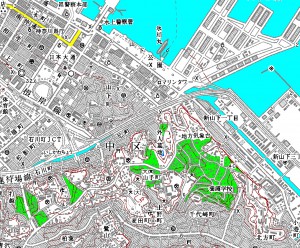

1899年(明治32年)7月17日(月)の今日。

治外法権が解消された通商航海条約が発効しました。

これによって、(一週間後の24日)より横浜居留地で内地雑居(ないちざっきょ)が始まり「山手町」が誕生します。

(互恵への道)

1858年7月29日(安政5年6月19日)アメリカと日米修好通商条約を結び、開国を約束して以来、日本は不平等条約に苦慮します。

政権が変わろうと、革命が起ろうと外交は一貫して過去の条約が生きていますから、治外法権と関税自主権の欠如が明治時代に入り重くのしかかってきました。

「横浜」は、開国後外国人の治外法権エリア「居留地」のある町でした。

貿易上の関税障壁は目に見えにくい不平等でしたが、

居留地(治外法権エリア)の存在は、あきらかに実感できる不平等でした。

欧米列強、特に英国と米国は自分たちの暮らすエリアを現在の山手町周辺に決めます。

そして警備のため自国の軍隊を駐留させます。

(現在の港の見える丘公園周辺)

No.175 6月23日 フランス軍港があった丘

ここを英米人は英語で”Yamate Bluff”または”The Bluff”(切り立った岬という意味)と呼びました。

(山手と山下)

外国人商館が多く立ち並んでいた、山下町と

外国人が住居や公園を設けた山手町は、地名として“対”になっています。

山の手(小高い場所)とその下のエリアという意が地名となりました。

最初から山手という地名があったわけではありません。

幾つかの段階を経て「横浜市山手町」が誕生します。

元々は、周辺の町村の境界ゾーンでした。

久良岐郡北方村、石川村、中村、根岸村の隣接する山間丘陵地が

現在の山手ゾーンでした。

明治に入り、

国内の行政区分が整理され、全国の郡区町村編制が行われます。

開港以来治外法権となっていたこの場所にも新しい町村区分を施行しますが、外国人居留地として町村名が除外されます。

その後、すぐにこの居留地も日本の土地ということで、1884年(明治17年)7月に26の町が設けられます。

谷戸坂町、山手本町通、富士見町、内台坂、西坂町、地蔵坂、小坂町、大丸坂、撞木町、環町、公園坂、西野坂、汐汲坂、高田坂、三ノ輪坂、稲荷町、南坂、貝殻坂、宮脇坂、陣屋町、諏訪町通、弓町、畑町、矢ノ根町、泉町、林町

現在これらの一部が坂名や地名として残っています。

(山手ブランドを守ったもの)

現在横浜でも有数の高給住宅地としてブランド力を持っている「山手」ですが、

今日まで上質の環境が維持されてきたのは偶然ではありません。

最初は外国人によってつくられた住宅地ですが、戦後はこのエリアに暮らす住民の手で、議論し合意形成しながら街の環境を守ってきた歴史があります。

こここそ、歴史的文脈に沿った街並が現在に活きているゾーンといえるでしょう。

閑静な暮らしを維持したい思いと、観光資源としてより多くの人々に街の資産を共有していきたいという願いの調和が山手の強い原動力になっています。

「山手まちづくり推進会議」

http://www.city.yokohama.lg.jp/naka/project/community/09yamate.html

http://sns.hamatch.jp/community/?bbs_id=592

(不平等条約改正交渉の歴史)

簡単に歴史を振り返っておきます。

1871年(明治4年)

岩倉具視ら一行が最初の不平等条約改正交渉のため欧米各国に向かいます(遣欧使節団)が大失敗します。

その後、寺島宗則、井上 馨、大隈重信、青木周蔵、陸奥宗光と歴代の外務大臣が改正を目指しますがうまくいきません。

内地雑居(外国人の国内移住移動の自由)を認めれば外国資本による侵略が進み、日本の伝統的な文化や生活が破壊されるという日本国内の保守的な立場と

日本は未だ非文明国であるのだから領事裁判権を維持するのは当然という列強の立場で

治外法権の居留地が必要だという考えが不平等条約撤廃を遅らせます。

1894年(明治27年)7月16日に日英通商航海条約が調印、

遅れて1894年(明治27年)11月22日に米国と調印、

以降

翌1895年(明治28年)にかけて同内容の条約を欧米各国と結びます。

結果、調印から5年後の

1899年(明治32年)7月17日の今日治外法権が解消された条約が発効し、

日本は長年の不平等条約撤廃を大きく前進させました。これが

第二次伊藤内閣の外務大臣となった陸奥宗光によって治外法権を完全に撤廃することができた通称「陸奥条約」といいます。

1.領事裁判権及び特権撤廃

2.日本国内を外国人に開放

3.関税自主権の一部回復

4.相互対等の最恵国待遇

5.条約は1899年発効。

有効期間は12年間(1911年まで)とします。

が 目に見えにくい関税自主権は不平等のままでした。

ようやく

1911年(明治44年)に小村寿太郎が関税自主権の完全回復を調印し互恵関係が成立します。

半世紀以上かかって日本は初めて独立を果たすのです。

No.198 7月16日(月) 最後で最後の

2012年の今日は“ハッピーマンデー”「海の日」です。

海の日は、元々20日でしたので「7月20日」に横浜の海がらみで紹介しましょう。

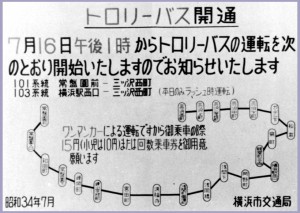

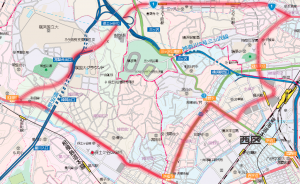

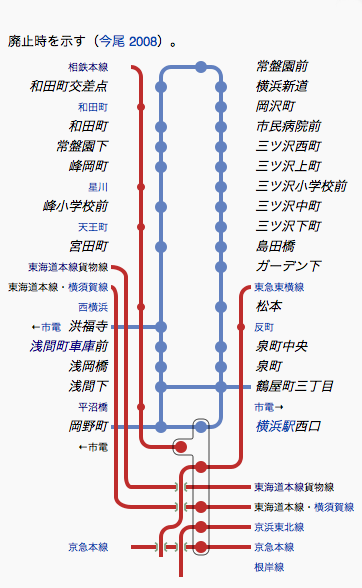

1959年(昭和34年)7月16日(木)の今日、横浜市交通局が日本で最も遅くトロリーバスを(最後に)導入しました。

ほとんど消えてしまった昭和遺産の一つに<トロリーバス>があります。横浜市内にも短い期間でしたが、横浜の公営交通の一翼を担いました。

しかも、

公営交通の中で、一番遅くに導入し、

廃止も一番遅く1972年(昭和47年)3月31日(金)まで、

都市型としては最後まで残ったトロリーバスです。

“トロリーバス”といいますが、法令上は「無軌条電車」線路の無い電車として扱われます。

横浜では市電路線の延長線に限定路線として開通しました。

“トロリーバス”のメリットディメリットは、Wikiを参照願います。

http://ja.wikipedia.org/wiki/トロリーバス

1964年の東京オリンピックで活躍するなど、このトロリーバス路線は黒字運営でしたが、他都市のトロリー路線撤退や、横浜市電が全廃されたことで車両部品の調達や施設関係のマネジメントに支障を来たすことが予測されたため廃止となりました。

当時のトロリーバス路線は

現在の【202系統(201系統)】で体験できます。

停留所も変わっていません。

今回は、トロリー時代の写真がないので

路線バスの旅!

【202系統(201系統)】散歩といきましょう。

【横浜駅西口】(11番乗場)

ハマボールイアス

No14 1月14日(土) ハマボール閉鎖

東急ハンズ

【岡野町】

ちょっとしたラーメンスポットです。

何時も並ぶ家系ラーメン元祖「吉村家」、「横濱屋」「山頭火」

アフリキコ(ちょっと歩きますがガーナのお店です)ジャンベ教室も開催しています。

No.127 5月6日 あるガーナ人を日本に誘った横浜の発明王

【浅間下】

浅間神社

【浅岡橋】

【浅間町車庫前】

浅間町車庫は西区スポーツセンターがあります。

旧東海道と八王子道との分岐点“追分”があります。

【洪福寺】

洪福寺松原商店街

|

| 激安のみならず新鮮なネタで連日行列の店が多く並びます |

【宮田町】

【峯小学校前】

一品香

|

| (本社工場が近くにある???)本店は長者町です。 |

【峰岡町】

【常盤園下】

【和田町】

【和田町交差点】

【常盤園前】

【横浜新道】

横浜国立大学

【岡沢町】

【市民病院下】

三ツ沢公園

No.173 6月21日(木)横浜の代表的な運動公園

【三ツ沢西町】

豊顕寺(ぶげんじ)

【三ツ沢上町駅前】

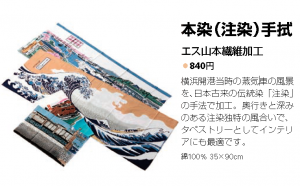

エス山本繊維加工(注染てぬぐいの小さな工場があります)

【三ツ沢小学校前】

せせらぎの小径

【三ツ沢中町】

せせらぎの小径

【三ツ沢下町駅前】

【島田橋】

【ガーデン下】

【松本】

反町駅(東急東横線)

フランセ

|

| フランセ 発祥の店です |

【泉町中央】

【泉町】

横浜市防災センター

http://www.city.yokohama.lg.jp/shobo/bousai/

【鶴屋町3丁目】

【横浜駅西口】

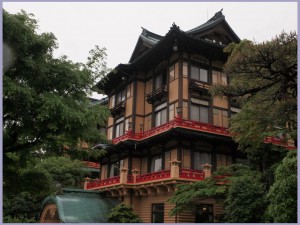

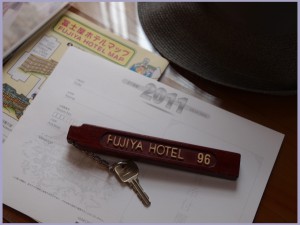

No.197 7月15日(日)老舗ホテルを支えた横浜

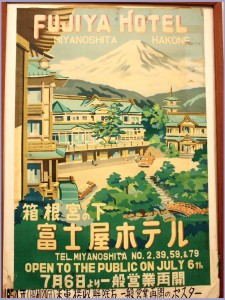

1878年(明治11年)7月15日(月)の今日、

箱根宮ノ下に日本初のリゾートホテル「富士屋ホテル」が開業しました。

富士屋ホテルは創業時、深く横浜と関わっていました。

|

| 7月6日のテーマにしようかなと考えていたポスター |

箱根富士屋ホテルは、

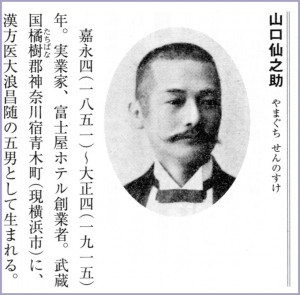

1951年(嘉永四年)神奈川区青木町に医者の息子として生まれた山口仙之助によって創業されました。

仙之助は小さい頃から俊才として頭角を現します。

東海道神奈川宿青木町で漢方医を営む大浪昌随の五男として生まれた彼は、10歳で栃木県出身の実業家で遊廓神風楼(幕末は伊勢楼)の経営者だった山口粂蔵の養子となります。

11歳の時に江戸浅草の小幡漢学塾で学び、1868年(明治元年)17歳の時、日本最初のハワイ移民149人の渡航に際し通訳として随行します。

彼がどこで通訳を勤めるほどの語学力を身につけたかはまだ不明ですが、現在研究がすすんでいるようです。

その後外国行きのチャンスを探していた仙之助は、1871年(明治4年)11月にアメリカ本土の土を踏みます。

アメリカでの暮らしは皿洗いをするなど困難を極めましたが、資金を貯め牛を購入し日本に持ち帰るという当時では大変な事業を成し遂げます。(日米間約一ヶ月の時代です)

日本に帰った仙之助は、港町から高島に移った父の遊郭神風楼近くに牧場を開いた(可能性が高い)ようです。

横浜に登場した牧場は、当時の政府の目に止まり内務省駒場勧業寮に牛を売却します。

この時、かなりの資金を手にしたはずですが仙之助は、

事業ではなく学校に学ぶことを選びます。

彼は福沢諭吉の慶応義塾に入社(入学では無く慶応は入社でした)します。

福沢は山口仙之助に“(やはり)君は実業に向いている”とアドバイスし、

外人客専門ホテル設立に踏み出します。

神奈川県足柄下郡底倉村の老舗旅館「藤屋旅館」を買い取り「富士屋ホテル」と改名し1878年(明治11年)7月15日(月)に開業する運びとなります。

仙之助が箱根に着目した理由はわかりませんが、福沢の意見が強く影響されていたことは間違いありません。

福沢はオープンした「富士屋ホテル」に何度も仙之助を尋ね、友人も紹介しています。

当時、外国人向けのホテルに必要な食材は現地で調達できませんでした。

牛乳をはじめ、多くの食材や消耗品は横浜から小田原まで馬車で運び、ホテルまでは人力で運んだそうです。

「山口仙之助、箱根宮ノ下に500年の歴史を有する安藤勘右衛門経営の温泉旅館藤屋を買収して洋風に改造し、底倉区有温泉の使用権を獲得、富士屋ホテルと改称外国人専門のホテルを開業す。当時パン、肉類の如きホテルの必要の食料品は凡て横浜より供給を受け、横浜・小田原間は馬車便、小田原宮ノ下間は毎日早朝宮ノ下より人夫を派し運搬させ朝の食卓に供せり」(日本ホテル略史)

箱根福住楼に良く湯治にきていた福沢はこの立地でのホテルビジネスにはインフラ整備が必要と説きます。

この助言に動いた箱根の実業達が道路造を始めます。

1880年(明治13年)に福住旅館の主人福住正兄達が「小田原ー箱根湯本間」を完成させ、1887年(明治20年)には仙之助が、総工費1万882円をかけ距離約7kmの人力車道を開通させます。

横浜と富士屋ホテル間の物流の完成がホテル成功の重要な要素となったことは間違いありません。

現在も日本を代表するリゾートホテルの品質と風格は変わりません。

|

| 猫足のバスタブです。酔っぱらっているときは注意! |

|

| ジョンレノンの座ったテーブルでジントニック |

「富士屋ホテル」

http://www.fujiyahotel.jp

(仮説)

すでに研究されていると思いますが、素人想像の愉しみついでに“仮説”を一つ。

父、山口粂蔵の経営していた「神風楼」はその後廃業しますが、高島嘉右衛門との交流もかなりありました。

高島はガス灯事業のすぐ後に東京電灯会社の社長になるなど電気事業に目をつけています。そこで、

高島嘉右衛門が、電力発電のアドバイスを仙之助にしていたのではないか?(という妄想を抱いています)

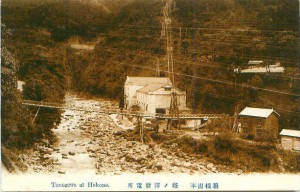

仙之助は、1891年(明治24年)「外人商館横濱バグネル・アンド・ヒル商會より45馬力の火力發電機」により館内照明点灯を実現し1893年(明治26年)にはホテル内に自力で水力発電機を設置、三年後には宮ノ下水力電気合資会社を設立し地域に電気供給を始めます。

(余談)

その後1908年(明治40年)箱根に創設された「箱根水力電気」株式会社は、

その後「横浜共同電燈会社」と合併した後「横浜電気会社」「東京電力」と変遷していきます。

当時の発電所は 施設を新しくして現在も発電を続けています。

100歳迎える「塔ノ沢水力発電所」

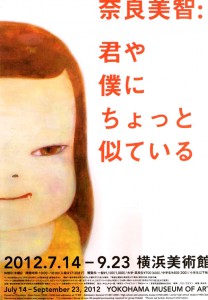

No.196 7月14日(土)きもかわいい

昨日に引き続き、アート公開情報から。

2012年(平成24年)7月14日(土)の今日から、横浜美術館で「奈良美智:君や 僕に ちょっと似ている」展が開催されました。

“ならとも”未体験の方はぜひ!彼の世界へどうぞ。

“ならとも”をご存知ですか?

奈良美智、世界的に評価されている日本を代表するポップアーティストです。

横浜美術館では2001年に「I DON’T MIND, IF YOU FORGET ME」(8月11日〜10月14日)が開催され11年ぶりの個展となります。

今回の奈良美智展は

「奈良美智:君や 僕に ちょっと似ている」

・会場:横浜美術館

・会期:2012年7月14日〜9月23日

・休み:木曜日

・URL:http://www.yaf.or.jp/yma

・内容:日本を代表する現代美術家、奈良美智の横浜美術館では11年ぶりとなる個展。

絵画や彫刻やドローイングなど、新作により構成されます。

初挑戦となる大型のブロンズ彫刻にも注目。

(ゆめおおおか)

彼の作品が初めて横浜に登場したのは1955年の「ゆめおおおかアートプロジェクト」だったと記憶していますが詳細は未確認です。

当時、すでに奈良美智は村上隆とともに次代を担うポップアーティストとして国際的に評価されていましたが、国内ではごく一部のキュレーターと熱狂的なファンに注目されている『現代アート』の新人という扱いでした。

その後テレビ東京「たけしの誰でもピカソ」やNHK教育テレビ「新日曜美術館」、 毎日放送「情熱大陸」、NHK「たけしアートビート」でレギュラーコメンテーターなど、メディアが取り上げるに従い名実共に(日本)の“ならとも”となりました。

「ゆめおおおかアートプロジェクト」は、横浜市港南区上大岡駅の再開発計画の一環として計画されたパブリック・アートプロジェクトです。

1997年(平成9年)に完成した複合ビル「ゆめおおおか」に導入されたアート・プロジェクトは、施設内外19ヵ所に18人の若手アーティストの作品19点が設置され、その中でも強い人気作品が“ならとも”です。

「ゆめおおおかアートプロジェクト」

http://www.yumeooka.org/index.html

このアートプロジェクトのキュレーターは、新宿副都心のアートプロジェクトで一気に頭角を現した南條史生※1で、彼は「日本とアジアの若手作家を中心とする」「作品はすべてコミッションワークとする」「土地の歴史や生活に配慮する」などの条件を満たす“先駆的”現代アーティストを選んだことで多くの注目と評価を得ました。

後日談ですが、“ならとも”の作品群が展示されている空間は、まるで彼の作品のために“無理矢理”設計したかのような構造になっていますが、全く逆で、この空間を埋めるには“ならとも”しかないと南條史生は著書の中で書いています。

横浜美術館同様に上大岡にも「奈良美智」を体験しにいきましょう。

|

ここに「奈良」さんの作品があります

|

※1南條史生

日本を代表するインディペンデント・キュレーターの一人。

妻有のトリエンナーレを軌道に乗せた北川フラムと共に草分け的存在であり双璧といわれています。

90年代に横浜市内の都市デザインにもアートの視点から多く関わり、第一回横浜トリエンナーレのキュレーターとしても活躍します。

現在は森美術館館長。

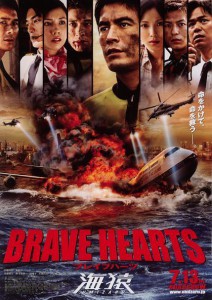

No.195 7月13日(金)BRAVE HEARTS

海上保安官の「仙崎大輔」を主人公にした超人気漫画「海猿」の映画第4作が

2012年7月13日(金)の今日、ロードショー公開されました。

この第4作目は横浜が舞台です。

(海猿ムービー)

海上保安庁を舞台にした人気漫画を原作にして制作された映画「海猿」は、当初映画3作目の「THE LAST MESSAGE 海猿」で完結の予定でしたが今回の第4作品が制作公開されるに至りました。

2004年6月12日に公開された第一作「海猿 ウミザル」は広島県の呉(第6管区)を舞台に撮影され、ロケ地が観光スポットとなっています。

そして映画2作目は「LIMIT OF LOVE 海猿」が2006年5月6日に公開され、舞台は鹿児島湾で展開(第10管区)。

3作目は2010年9月18日公開まさにTHE LASTと銘打って「THE LAST MESSAGE 海猿」が主に福岡県北九州市を撮影舞台に制作公開されました。

この作品で完結となりましたが、原作の最終話(航空機事故)を描くことができませんでした。これが制作者、ファンともに第4作に向かわせたキッカケのようです。311の東日本大震災という未曾有の災害もあり、制作サイドを強く突き動かしたものがあったと聞きます。

映画4作目は「BRAVE HEARTS 海猿」2012年7月13日公開で、主人公、仙崎大輔は第十管区から第三管区海上保安本部特殊救難隊第二隊隊員に異動、舞台は横浜に移ります。

http://www.umizaru.jp/index.html

BRAVE HEARTS 海猿 特報

http://www.youtube.com/watch?v=ZHW0OErKlSc&list=PL423DAB1A7F4A0151&index=1&feature=plpp_video

BRAVE HEARTS 海猿 予告

http://www.youtube.com/watch?v=WcLJsZj-mGs

(第三管区海保)

今回舞台となる第三管区海上保安本部は、横浜市中区新港埠頭にあります。管轄範囲は、主に関東地方・東京都島嶼部・東海地方の太平洋です。

http://www.kaiho.mlit.go.jp/

ふだん、海保の活動に触れる機会は殆どありませんが、

この横浜第三海保には「横浜海上防災基地」があり、海上保安資料館 横浜館が併設されています。

平成16年12月10日に開館し、平成13年12月22日に発生した、九州南西海域不審船事案にかかる工作船及び回収物などを展示しています。

【公開時間】 午前10時〜午後5時

【休 館 日】 毎週月曜日(休日の場合は翌平日)

年末年始(12月29日から1月3日)

【見 学 料】 無料

日本は、島国であるため領海と排他的経済水域(EEZ)を合わせた面積だけでも約447万km2あり、領土(約38万km2)の約11.8倍を管轄域としています。さらに日米SAR協定に基づく捜索救助区域(本土より南東1200海里程度)活動に関しては「第三管区海保」が最も活躍しています。

その理由の一つが第三管区海保に配備されている、世界最大の巡視船「しきしま (JCG Shikishima、PLH31) 」です。

|

| 海保HPより |

全長150メートル 総トン数約6,500トンで、35mm連装ガトリング砲が2門、40mm機関砲が2門を装備しています。

実は、この「しきしま」は「1992年に予定されていたイギリス・フランスから日本までのプルトニウム運搬船護衛用として1990年度予算で開発された。」(Wiki)ものです。テロリストに襲撃される可能性が高い任務に就くため、他の巡視船と異なる構造、機能を持っています。航続距離は20,000海里以上と非常に長く、ヨーロッパから日本までオーストラリア南部回りで寄港無しで航海することができます。巡視船では唯一の二次元対空レーダーを備え、全天候型の対テロ戦闘能力を備えています。

他の巡視船と比べて全くスケールの違う巡視艇で、赤レンガ倉庫の奥に停泊しているときは、一目でその違いがわかります。

運営面でも特別扱いで「しきしま」の船長ら数名の主要乗組員を除いて、海上保安庁職員名簿に掲載されていません。

航続距離の長さとその装備力から“今まさにホットな”尖閣諸島や沖ノ鳥島の周辺海域を定期的に巡回してプレゼンスを示す任務が増えています。

(余談)

横浜港には、省庁別に国土交通省(海上保安庁)、内閣府外局(神奈川県警水上署)、厚生労働省 地方厚生局 麻薬取締部、財務省横浜税関の取締船が湾内を航行しています。特に水上署、横浜税関、麻薬取締部は歴史もあり静かな“暗黙の”緊張感があるそうです。

ちなみに国土交通省(海上保安庁)1946年(昭和21年)7月1日に誕生しました。

No.194 7月12日(木)ソシアルビジネスの鏡

一行の出会いでした。

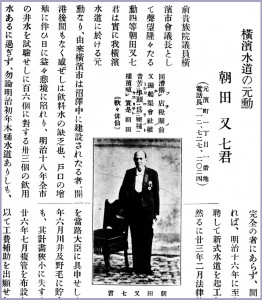

膨大な年表に朝田又七という名を見かけました。

「1902年(明治35年)7月12日)の今日、朝田又七が水道事務を分掌した」

という記述でした。

資料を調べていくうちに、彼はまさに明治時代の横浜を生きた実業家であり政治家として八面六臂の活躍をした人物である片鱗が見えてきました。

これをきっかけに追いかけてみたい魅力ある横浜に因んだ人物の一人です。

1889年(明治22年)4月1日、横浜市を初め30の都市が「市」となりまます。

(明治21年4月17日法律第1号 市制第126条)

法人格を持つ地方自治体の誕生です。

自立した横浜市は神奈川県から一部権限を委譲されますが、

代表的な事業の一つが水道の経営でした。

当時人口12万人を擁する横浜市にとって

“ペスト、コレラ”対策に上下水道事業は待ったなしの緊急課題でした。

初代神奈川県営水道事業の責任者、三橋信方(後の横浜市長)から

横浜市に事務移管が行われ、市はそのために経営委員会を設置します。

最初の代表(現在の水道局長)として

朝田又七が水道事業を担うことになります。

その後 朝田又七は、横浜市水道(事業)局の責任者を4回も担当します。

2代目、4代目、6代目、そして8代目です。

横浜で最多(最長)の水道局長となった人物です。

冒頭の

「1902年(明治35年)7月12日」は

朝田又七が第6代水道事務分掌者(初代水道局長)となった日です。

2代目(明治24年〜?)

4代目(明治28年〜明治32年)

1895年(明治28年)取水を道志川に変更工事開始(〜1997年)

6代目(明治35年〜明治36年)

※1902年(明治35年)横浜水道事務所を横浜市水道局に改称

8代目(明治43年〜大正3年)

彼の代表的な功績は、横浜市の水源を道志川の“より効果的な取水場所”に移す大事業を成功させたことでしょう。

(企業育成の名人)

この朝田又七、本業は実業家です。

1838年(天保9年12月)愛知県豊橋に生まれ、

1861年(文久元年)横浜で事業を始めます。

回漕店で岩崎弥太郎の信頼を得、三菱商会の艀業務をとりしきります。

その後、横濱船渠株式合社(三菱造船)取締役を経て社長となります。

彼の職歴はこれだけではありません。

横浜鐵道(現在のJR横浜線)の社長

第二銀行、横浜実業銀行、明治生命の取締役

公職としては水道局長だけではなく、

横浜市会議員、横浜市議会議長、貴族院議員を歴任します。

1911年(明治44年)10月に設立した

猪苗代水力電気株式会社の監査役にも就任していますが、

当時“電力”は最大顧客の鉄道関係者による経営が多かったようです。

現在の電力会社も原点に戻り利用者(国民)の視点で経営をして欲しいものです。

残念ながら朝田又七は1914年(大正3年)1月6日、8代目水道局長在任中に亡くなります。地味ながら公共性の高い、社会貢献の事業に尽力してきた記憶に残したい明治の横浜人といえるでしょう。

水道関連

No.291 10月17日(水)横浜水要日!

No.152 5月31日(木) もう一つの近代水道発祥の地

No.151 5月30日 100年前の先見性

1916年(大正5年)5月30日付けで

道志村水源林を横浜市が買い上げる契約が結ばれた日です。

No.121 4月30日 日本にCivil engineeringを伝えた英国人

関連ブログ

2月7日 鎌倉丸をめぐる4つの物語

3月9日 事業失敗鐵道、横浜線物語

4月15日 生きるとは、生きる価値を見つけることだ

(長谷川伸は少年の頃 横濱船渠で働いていました)

No.193 7月11日(水) Hi Come on!

むかし、初めて小説を書いてみようと思ったテーマの冒頭部分が

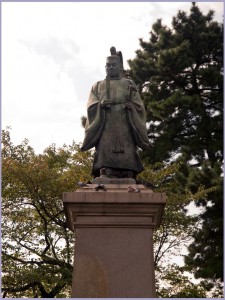

「Hi Come on SAN」「いいえ、私は嘉右衛門(かえもん)でございます」なんてジョークから始めよう思った井伊掃部頭銅像の像がある掃部山(かもんやま)の話しを今日は紹介します。

1909年(明治42年)の今日7月11日付けで「井伊大老銅像除幕式が掃部山で挙行された」と報じられました。

(悲劇の銅像)

横浜市西区紅葉ヶ丘の「掃部山公園(かもんやまこうえん)」に彦根藩15代藩主「井伊直弼(いいなおすけ)」の像が建っています。現在の像は二代目で1954年(昭和29年)に再建されたものです。

建立の発端は、元彦根藩の関係者有志が開港50周年祝賀の節目に開港の舞台となった横浜に井伊直弼の像を建立し顕彰したいと横浜市側に伝えます。

建立後、付近一帯と像を条件付きで寄付も申し出ます。

|

| 彦根市にある井伊直弼像 |

|

| ご存知、彦根のゆるキャラ「ひこにゃん」 |

除幕式は、

当初1909年(明治42年)7月1日開港50周年式典にあわせて挙行の予定ですすめられました。

6月に案内状を各方面に発送しますが、幕末、井伊直弼が断行した“安政の大獄”で身内、師らを処刑された関係者から異議が出たのです。

特に伊藤博文(恩師は吉田松陰)は怒りを露にしたといいます。

一方で、明治政府の薩長偏重の政治に対する不満が強く時勢にあったことを受け“抵抗の象徴”でもありました。

http://ja.wikipedia.org/wiki/安政の大獄

※安政の大獄をめぐる井伊直弼議論は

現在新しい資料による展開を示していますが、

概ね井伊直弼の横暴という評価が多いようです。

横浜市側は“準備が整わない”という理由で延期を求め、10日遅れて除幕式が挙行されることになります。

■関連年表

1884年(明治17年)旧彦根藩士らが「鉄道山(現:掃部山)」と呼ばれていた丘を買取ります。

1914年(大正3年)に約束通り掃部山一帯と像が横浜市に寄付されます。

1923年(大正12年)関東大震災で大きくズレますが倒れることはありませんでした。

1943年(昭和18年)撤去されます。

1954年(昭和29年)開国100周年記念(日米 修好通商条約締結100年)

に際し再建されます。

1957年(昭和32年)銅像の冠と刀の一部が盗まれそうになりますが未遂に終わる事件が起ります。

1958年(昭和33年)開港100周年を記念して井伊直弼像の記念切手が発売されます。

(開国か開港か)

横浜にとって井伊直弼という人物はどんな関係があるのか?

これがもう一つの議論のテーマになります。

「開国の立役者」は井伊直弼かもしれないが「開港の恩人」という表現で岩瀬忠震こそ横浜の重要人物だ。井伊より岩瀬!

という議論です。また、日本開国と横浜開港は別のことだという議論もあります。

1954年(昭和29年)開国100周年記念以来、横浜では「開国」ではなく「開港」を全面に打ち出していきます。

2009年に行われたY150では「開港開国博」としました。

開港によって現在の横浜が生まれ、開国によって現在の日本があります。この像を見上げる度に思います。

|

| 桜の名所です。 |

「みなとのみらい」はどこへいこうとしているのか? と。

※岩瀬忠震は別な機会に取り上げます。

http://ja.wikipedia.org/wiki/岩瀬忠震

(碑文資料)

■1954年像が再建されたときの碑文

安政五年大老井伊掃部頭直弼は/内外の紛擾を排して/日米修交通商条約の調印を決行しひろく通商の基を開き/近代日本発展の端緒をつくった/明治十四年旧彦根藩有志は/直弼追慕のため建碑の挙を興し/大老の事蹟に縁故深き横浜に地をトし/戸部町に一岡を購い/掃部山と称してここに造園を施し/明治四十二年園内一角に銅像を建立し/越えて大正三年園地とともにこれを横浜市に寄附した/不幸大戦中の金属回収により銅像は昭和十八年撤去の運命に遭い/公園また昔日の悌なきところ/たまたま昭和二十九年開国百年祭を催すに方り/記念行事の一環として/開国に由緒深き井伊掃部頭の銅像再建と掃部山公園の整備を企画し/ひろく市民の協賛を求め/ここに復旧の業を興した

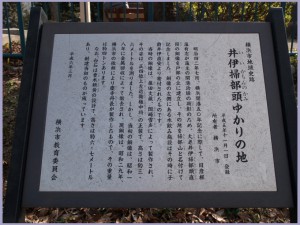

■1989年開港130周年に際し建てられた碑

「横浜の開港と掃部山公園」

安政五年(一八五八)/日本の近代化に先駆した大老井伊掃部頭直弼は/よく内外の激動に耐え/機に臨み英断/日米修好通商条約を締結した/安政六年/ここに横浜は/未来の発展を予見するかのように/世界の海洋に向って開港した/明治十四年(一八八一)/井伊大老を追慕する彦根藩士有志により/開港に際しての功績を顕彰するため/記念碑建立の計画をたて/明治十七年この地の周辺の丘を求め/掃部山と称し造園を施し/明治四十二年(一九〇九)/園内に銅像を建立しこれを記念した/大正三年

(一九一四)/井伊家より同地並びに銅像を横浜市に寄贈/掃部山公園として公開された/ここに/平成元年を以て/市政一〇〇周年/開港一三〇周年を迎え/これを記念してこの碑を建立した

■(1994年3月)「井伊掃部頭ゆかりの地」教育委員会 説明文

明治四二年七月,横浜開港五〇年記念に際して,旧彦根藩有志が藩主の開港功績の顕彰のため,大老井伊掃部頭直弼の銅像を戸部の丘に建立し,その地を掃部山と名付けて記念しました。銅像の左側にある水飲み施設はその時に子爵井伊直安より寄付されたものです。

当時の銅像は,藤田文蔵,岡崎雪声によって製作され,その姿は「正四二上左近衛権中将」の正装で,高さは約三・六メートルを測りました。しかし,当初の銅像は,昭和一八年に金属回収によって撤去され,現銅像は,昭和二九年,横浜市の依頼により慶寺弓長が製作したもので,その重量は約四トンあります。

なお,台石は妻木頼黄の設計で,高さは約六・七メートルあり,創建当初のものが残っています。

(関連ブログ)

No.96 4月5日 開港ではありません開国百年祭

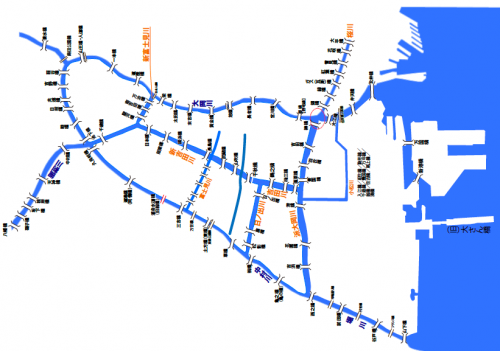

No.192 7月10日(火)【横浜の河川】もう一つの大岡川

都市には必ず川の歴史があり氾濫と治水の歴史でもあります。

1976年(昭和51年)7月10日(土)の今日は、大岡川治水工事の一貫として着工した「大岡川分水路」(全長3,640m)の部分通水(笹下川から根岸湾まで)を開始した日です。 大岡川は、港南区の丘陵地に水源を持ち、南区、中区の密集市街地を流れ横浜港内に注ぐ全長約15kmの都市河川(2級)です。江戸時代から埋立てや治水を通して流域の人々とともに歩んできました。

大岡川は、港南区の丘陵地に水源を持ち、南区、中区の密集市街地を流れ横浜港内に注ぐ全長約15kmの都市河川(2級)です。江戸時代から埋立てや治水を通して流域の人々とともに歩んできました。

No.187 7月5日(木) 目で見る運河

No.435 大岡川物語(1)

【番外編】(ざくっと横浜その1)村は川に沿って生まれる

幕末開港後、急激に都市化が進むにつれて横浜は大岡川の氾濫による水害の歴史を歩むことになります。実は、大岡川は分水路の川です。

最初の大岡川分水路は<堀川>です。開港場の出島化の目的が主でしたが、中村川を分流する役割も持っていました。

大岡川の下流の横浜中心部を守るために、次に完成した分水路が中村川から分流する「堀割川」です。明治初期に完成した堀割川によって一端大岡川下流域の大規模治水事業は終わります。

大岡川の下流の横浜中心部を守るために、次に完成した分水路が中村川から分流する「堀割川」です。明治初期に完成した堀割川によって一端大岡川下流域の大規模治水事業は終わります。

戦後、中・上流部の宅地化が急速に進むことで洪水が多発し、大岡川支流の「日野川」から地下トンネルで磯子地区に水を逃がし、出口から根岸湾までを水路で通過させる計画が大岡川分水路です。大岡川の治水対策として立案され、昭和44年を初年度に7カ年計画が立てられました。

戦後、中・上流部の宅地化が急速に進むことで洪水が多発し、大岡川支流の「日野川」から地下トンネルで磯子地区に水を逃がし、出口から根岸湾までを水路で通過させる計画が大岡川分水路です。大岡川の治水対策として立案され、昭和44年を初年度に7カ年計画が立てられました。

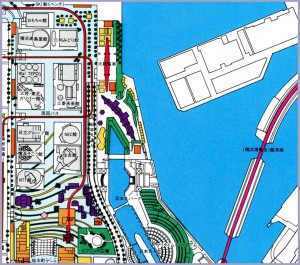

1976年(昭和51年)7月10日(土)に下図の分水庭から磯子区までが完成します。

|

| 笹下川取水口 |

|

| 笹下川取水口 |

|

| 磯子区側出口 |

|

| 磯子区側出口あたりの航空写真 |

(完成)

笹下の分水路は地下二階建となっていて。地下一階は日野川から分かれた流れが根岸湾に繋がり、地下一階の<笹下川>の水量がある一定量増水すると分水路に放流される構造になっています。

166億かかったという金額に少し疑惑もありましたが実際に見ると、なるほどと妙になっとく。(20120711追記)

|

| この下に左から右に流れる日野川分水路が通っています。 |

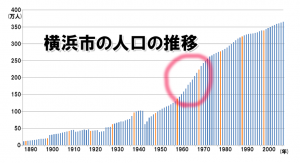

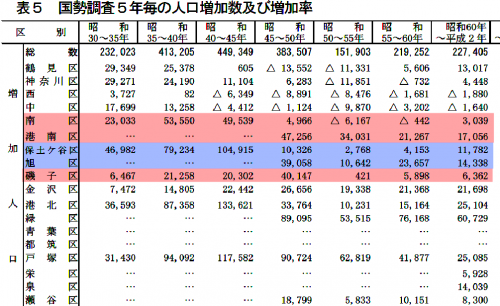

大岡川は、運河の歴史でもあります。江戸から明治にかけて堀割川、中村川の工事は、大岡川の氾濫を抑制するためのものでした。この大岡川分水路は、昭和40年代の急激な横浜市の人口膨張に備えて実施された計画です。横浜市は戦後、特に30年代から郊外部の宅地化が進みました。 特に大岡川上流域の人口推移は、下記の通りです。

特に大岡川上流域の人口推移は、下記の通りです。

住宅地の拡大は、地域の緑被率を低下させ、降雨水、生活水が直接河川に流れ込み急激な増水の危険性が高まります。

住宅地の拡大は、地域の緑被率を低下させ、降雨水、生活水が直接河川に流れ込み急激な増水の危険性が高まります。

特に下流域への影響は深刻で、集中豪雨のときに海抜の低い“お三の宮付近(横浜市南区)”あたりで、大洪水が起る危険を残していました。大岡川下流域は住宅や工場が密集しているため、河川の拡幅工事には巨額な事業費と時間が必要となります。

そこで計画されたのが、大岡川分水路の建設でした。

横浜市には、二つの分水路があります。

大岡川分水路と帷子川分水路がありますが、対照的な分水路の姿を持っています。帷子川分水路は全長6,610mの殆どが地下トンネルで構成されているのに対し、大岡川分水路は磯子区地域で一部運河の雰囲気を楽しむことができます。

(大岡川分水路河畔プロムナード)

春には根岸湾まで続く桜並木がいっせいに咲き、美しい彩りを見せてくれます。川から海への桜プロムナードを花見の季節に一度は訪れてみることをおすすめします。

大岡川分水路が流れ込む“根岸湾”は、

大岡川分水路が流れ込む“根岸湾”は、磯子の丘陵地帯を背にしていたため幕末まで禅馬川や杉田川などの小規模な川しかありませんでした。

地名が示すように屏風のような急な断崖の多い湾で狭い砂浜が続く風光明媚な漁村でした。現在は全て埋め立てられ工場が立ち並んでいるため当時を想像するしかありません。

(余談)

ペリーもマッカーサーもこの“根岸湾”の景色をかなり気に入ったようで、勝手に「ミシシッピーベイ」などと名付けました。このエピソードも別の機会に紹介します。

No.700 【横浜の河川】川いろはのイ

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=6336

No.191 7月9日(火) 宙に舞う話

7月9日はジェットコースターの日です。

1955年(昭和30年)のこの日開園した

後楽園遊園地に日本初の本格的なジェットコースターが設置されたことから記念日となりました。

横浜でジェットコースターといえば?

みなとみらいの名物コスモロックのある「よこはまコスモワールド」にコースターがあります。

ということで今日は「よこはまコスモワールド」の話しです。(若干こじつけ)

まず「よこはまコスモワールド」誕生から始めましょう。

1989年(平成元年)に開催されたYES’89「横浜博覧会」に世界一の大観覧車と遊園地「子供共和国」が登場しました。(現在は全長ランクで国内4位、世界で第5位)

この時出展した遊具施設が博覧会終了後も継続して現在まで運営されています。

開催時はみなとみらいのNo.23街区にありましたが、

現在は、コスモロックを15街区に移転し運河を挟んで

2街区で横浜市の土地を借りて運営されています。

●みなとみらい21

http://ja.wikipedia.org/wiki/横浜みなとみらい21

この「よこはまコスモワールド」の運営会社は泉陽興業株式会社で、

大阪市に本社がある遊園地・リゾート施設の設備・企画・運営会社。

観覧車の建設を得意としています。

全国各地に大型観覧車を持ったアミューズメント施設を運営していますが、

特に横浜博を含めエキスポランド(大阪万博)→(現在は廃止)や

愛・地球博記念公園(名古屋博)、

世界デザイン博覧会など博覧会会場での観覧車を中心にした

遊戯施設等をてがけています。

http://www.senyo.co.jp/

(海外でも展開)

「ビッグスケールで世界へ」

「泉陽は中国、台湾、韓国などをはじめ海外においてもこれまでに数多くの大規遊園地を企画・建設し、世界を舞台に活躍しています。とくに中華人民共和国においては上海市「錦江楽園」、広東省「香密湖渡假村遊楽園」、珠海市「珍珠楽園」、北京市「石景山遊楽園」、重慶市「重慶青少年科普文化中心」、南京市「湖濱公園」など数多くの大規遊園地を企画、建設し、また運営指導まで行うなど中国の遊文化の発展に大きく寄与しています。こうした実績をもとに現在ではテーマパークやレジャーを核としたショッピング、グルメとの複合開発など、数多くのビックプロジェクトも手掛けるとともに、遊園施設などの輸出業務に加え、中国からの各種物産、製品の輸入業務にもかかわるなど微力ながらも日中の経済交流にも努めております。

その他韓国ソウルランドやドリームランド、台湾剣湖山世界「摩天廣場」などへの施設納入や運営指導など中国以外の近隣諸国においても本格的な遊園地、テーマパーク、リゾート・レジャー施設の開発を進めるなど海外でも積極的な事業を展開しております。」(HPより)

※最近では東京大学生産技術研究所と産学共同研究で、ジェットコースターの技術を応用した「エコライド」という低炭素化地域交通モデルの実証研究も行っています。

(さあコースターへ)

http://ja.wikipedia.org/wiki/よこはまコスモワールド

http://ja.wikipedia.org/wiki/コスモクロック21

■現在のコースター関連遊具は

ダイビングコースター「バニッシュ!」

☆急流すべり「クリフ・ドロップ」

スピニングコースター

☆シューティングライド「エキドナの洞窟II」

☆ファミリー・バナナ・コースター

などがありますが、☆印のついている3つのアトラクションは2012年7月14日(土)にリニューアルOPEN!します。

http://www.senyo.co.jp/cosmo/

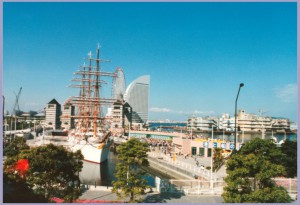

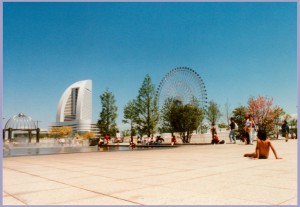

|

| 1990年頃?ランドマークもインターコンチもありません。 |

|

| まだ大観覧車移動前の頃です |

2012年(平成24年)7月現在、このよこはまコスモワールド横に結婚式場ができることで議論になっています。

同じ横浜市の土地を使った遊園地は良く、(他では普通に建っている)結婚式場がダメというのも同じ“ハレ”の空間で、非日常性を楽しむ人たちにとっては不思議な判断のように思えますが議論の行方を見守ることにします。

→建設が決まり2013年6月現在外装工事が進行中です。

|

| 何もないのが最高!美術館前 |