ホーム » 2012 (ページ 4)

年別アーカイブ: 2012

No.341-2 12月6日(木)桐生・横浜・上海(後編)

1922年(大正11年)12月6日の今日、群馬県桐生市の書上家の家族のもとに横浜から一台のピアノが納入されました。このピアノは、父との思い出でもあり、かつての栄華を誇った栄光のなごりでもありました。

の後編です。

(横浜・上海)

日本近代化を支えた数少ない輸出品は

初期の「生糸」「製茶」

明治後期から「絹織物」が横浜の主要輸出品となります。

他に横浜沖の海産物も上海などに輸出されていました。

貿易相手国はアメリカが主でしたが、「絹織物」の羽二重はフランスで人気となり、横浜港の対仏貿易の重要な輸出品となります。

中江兆民の中江塾に学んだ後の十一代書上文左衛門祐介は、書上商店の娘と結婚する前に横浜で働いていました。

1888年(明治21年)9月22日創業した横浜煉化製造会社です。日本の煉瓦製造の歴史は、吸収でオランダに始まりイギリスチームによる煉瓦工場が稼働しますが、関東ではチームフランスの横須賀製鉄所で工場設立のために製造されたのが始まりです。この横須賀製鉄所建設工事は江戸幕府最後の大事業となります。

この横須賀のフランス人チームは、横須賀製鉄所完成後、群馬県富岡に新設された官営富岡製糸場へと移動し世界遺産を完成させます。

No.266 9月22日 (土)ハマの赤レンガ

(YOKOHAMA煉瓦)

横浜では、1873年(明治6年)からフランス人ジェラールが瓦とれんがの製造を開始しますが生産量に限界があり、ホフマン窯の導入で初めて大量生産が可能となります。

1887年(明治20年)10月

日本煉瓦製造会社(埼玉県)現存(重要文化財)

1888年(明治21年)9月

横浜煉化製造会社(神奈川県)→御幸煉瓦製造所

1888年(明治21年)10月

下野煉化製造会社(栃木県)現存(重要文化財)

横浜煉化製造会社は相場師田中平八ジュニアが社長を務め、10年間稼働しますが、経営母体が代わり横浜から姿を消します。

この横浜煉化製造会社創設時に副支配人だった十一代書上文左衛門祐介の才覚はここで磨かれます。

桐生の羽二重を横浜から世界に輸出し、上海にも支店をだします。当然、彼自身が(家族を伴って?)横浜や上海に出かけている可能性の高いといえるでしょう。

十一代書上文左衛門は1914年(大正3年)50歳で亡くなります。

息子史郎が十二代書上文左衛門を継ぐことになります。24歳でした。

家業は順調に伸びていきますが、

1920年(大正9年)に発生した戦後恐慌が、大戦景気を上まわる大正バブルの直後に起ります。

(バブル崩壊)

大正バブルは繊維業や電力業に莫大な利益をもたらします。この大正バブルで商品投機(綿糸・綿布・生糸・米など)・土地投機・株式投機が活発化し、一方で過剰生産気味になります。

欧州への輸出が一転不振となり大戦景気で好調だった綿糸や生糸の相場が1920年(大正9年)半値以下に価格暴落、連鎖して株価暴落となり銀行取付が続出します。

これによって地方の老舗が軒並み倒産、結果として三井財閥、三菱財閥、住友財閥、安田財閥など財閥系企業や紡績会社大手が生き残り寡占化が急速に進むことになります。

書上商店もこの創業以来最大の危機に直面します。同業者が次々と店をたたむ中、書上商店を株式会社化しリスクを分散しかろうじて生き残ります。地域に生きて来たからこそ再生できたと言われています。

(周ピアノ)

バブル崩壊から2年、一段落した1922年(大正11年)12月6日(水)群馬県桐生市にある書上家の家族のもとに横浜から一台のピアノが納入されました。

横浜市の山下町123番地にあった「周興華洋琴専製所」が製作した“S.CHEW”銘のあるピアノでした。

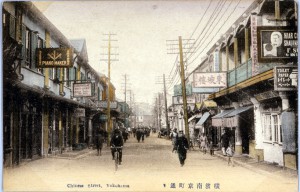

山下町123番地は現在の南門シルクロード沿い、元町寄りにありました。当時の絵はがきに「目印の3本の音叉」をアレンジした木彫りの看板を見ることが出来ます。

|

| 店先左側に看板が確認できます。奥は山手の丘でしょうか。 |

店主の名は周筱生(しゅう しょうせい)、当時20代半ばの若者ですが評判の腕前でした。彼は上海にある英国のピアノメーカー「モートリー商会」でピアノの輸入・販売・調律・修理をしながら腕を磨き、1905年(明治38年)に来日、横浜へ来て1912年(明治45年)にこの「周興華洋琴専製所」を創立します。

当時、横浜には国産ピアノメーカーの草分け西川ピアノがありました。

【番外編】土耳其国軍艦エルトゲロル号(余談の余談)

ここで少し紹介しています。

横浜中華街でのピアノ製造業は順調で、現在の南区堀の内に工場も作りますが、1923年(大正12年)9月の関東大震災で被災します。

創業者の筱生氏はこの地震で亡くなり息子が継ぎます。

二代目によるピアノには“S.CHEW&SON”の銘が入っていました。

1945年(昭和20年)の空襲で工場が焼失し、「周興華洋琴専製所」は三十数年で絶え手島います。初代も二代目の作品も製造数が限られていますが、特に初代周ピアノは確認されている台数が少なく「幻のピアノ」と呼ばれています。この書上家に納品されたピアノは、貴重な横浜・上海・桐生を結ぶ架け橋といえるでしょう。

周ピアノは現在

中華街萬珍樓に展示されています。

書上家のピアノは

桐生明治館

桐生市相生町2-414-6

に展示されています。

No.341 12月6日(木)桐生・横浜・上海(前編)

1922年(大正11年)12月6日の今日、

群馬県桐生市の書上家の家族のもとに一台のピアノが納入されました。

このピアノは、父との思い出でもあり、かつての栄華を誇った栄光のなごりでもありました。

(桐生の書上商店)

書上文左衛門(かきあげ ぶんざえもん)は現在の群馬県桐生市の12代続いた買継(かいつぎ)商です。

江戸時代の1684年頃開業し、桐生の特産品(主に桐生紙・織物)を江戸のみならず大阪・京都にも販売し財を築きます。

家業は万事順調であった訳では無く、“書上商店”の経営危機が江戸後期に訪れます。この時の経営選択が老舗を支えることになりますが、才覚だけでは時代を乗り越えることができないのがこの世の常です。

“書上商店”七代目あたりでかなりの借金を作ります。そこで家業を諦めず八代目で経営建直しを図り、九代目・十代目で業績も回復し幕末を迎えます。

(激動期の技術革新)

幕末明治の歴史を眺めていると、江戸時代は地方が日本を支えていたんだなと実感します。パリ万博で西欧文明を目の当たりにした日本の職人達は畏怖することなく納得・奮起して帰国します。短期間で見聞した技術を咀嚼します。近代日本を支えた織物産業は、全国の地方都市の技術力が革新を生みます。その情報発信基地ろなったのが開港場“横浜”でした。

群馬県東南部エリアは、織物産業の街として開港場に多くの輸出品を送り出します。横浜港から輸出された主な商品は「生糸」「お茶」に加え「織物」でした。この織物産業を支えたのが「買継商」です。

買継商とは、織物工場で生産した製品を全国の問屋へ販売出荷する商店であり、製作の指導・新技術導入を率先して行う役目も持っていました。

秩父市番場町には買継商通りという名が残っています。

幕末から明治にかけて、桐生の織物産業はいち早く産業革新を行います。まず内地織物の生産と販売制度を革新し、輸出織物にも欧州の最先端染織技術を採用することで発展します。この原動力となったのが桐生の買継商“書上商店”でした。

内国博覧会

http://www.ndl.go.jp/exposition/s1/naikoku1.html

1872年(明治5年)にはすでに力織機が導入され、1877年(明治10年)にはフランスのジャカールが発明した紋織り装置を日本(京都)で製造した木製ジャカード織機を購入します。このジャカード織機のすごさは、パンチカードを使った自動織機という点です。

カードのパターン通りの模様を織ることで均一な製品を大量生産できるようになります。

1886年(明治19年)には、日本織物を創設した桐生の買継商「佐羽喜六(さばきろく)」がアメリカから鉄製のジャカード2台とピアノマシン(紋紙に穴をあける器機)を輸入し織物業界の革新を牽引します。

(十一代)

この頃、中江兆民の中江塾に学ぶ一人の青年がいました。後の十一代書上文左衛門祐介です。秋山 好古の親友、加藤恒忠(拓川)と同時期に学んだ祐介は、埼玉県羽生市に生まれ、中江塾に学び横浜区相生町68番地に1888年(明治21年)9月22日創業した横浜煉化製造会社に副支配人として勤務します。

No.266 9月22日 (土)ハマの赤レンガ

加藤恒忠(拓川)に関して

No.314 11月9日 (金)薩長なんぞクソクラエ

1890年(明治23年)に祐介は、桐生「書上」家の入婿となります。

“書上商店”再興の第八代、そして“書上商店”最大の栄華を築いた十一代も入婿として才覚を現します。

江戸時代から 家督は“バカ”には継がせない文化がありましたからね。

1892年(明治25年)十一代書上文左衛門となった祐介は、横浜で鍛えた語学と国際感覚で、桐生の書上商店を国際企業に成長させます。

(後編に続く)

No.340 12月5日(水)今日は昼から銭湯だ!

資料を眺めていたら、

1986(昭和61年)12月5日の今日、

新横浜に「横浜健康ランド」がオープンとありました。

1980年代は横浜市内の“銭湯”が減少し始めた頃ですが、

このような健康ランドブームも起りました。

寒空には暖まる銭湯ネタを少々。

|

| 我家にもあります今も現役の「ケロリン」桶 |

「横浜健康ランド」は

横浜国際ホテル(現 国際ホテル、本社横浜市西区)が新規オープンした同ホテルグループの新規事業でバブル崩壊と共に閉館しています。

http://yokohama.khgrp.co.jp

設計がイヅミ建築設計事務所で、施工が奈良建設とのこと。

そういえば!

旭区上白根に「アサヒファミリー健康ランド」という入浴施設がありました。

(2009年(平成21年)7月20日突然廃業)

確か、ここには仕事で1990年代に一度事務所に行ったことがあります。

入浴施設は「公衆浴場法」に規定された施設で、健康ランドや銭湯は「日帰り入浴施設」として厚生労働省の管轄になります。

(県から市へ)

これまで

これらの入浴施設は厚労省の事務を都道府県が「公衆浴場法施行条例」を決めて管理していましたが、2012年から市に権限が委譲されました。

横浜市公衆浴場法施行条例(平成24年9月25日)PDFファイルです

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/hokenjo/genre/seikatsu/iken/shihokoshuyokujo.pdf

「資料2」

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/hokenjo/genre/seikatsu/iken/saisokukoshuyokujo.pdf

なにかと細かいですね。

横浜市は従来の県条例に加えて「水質基準」をより厳しく設定したようです。

神奈川県から横浜市へ?

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、本市で公衆浴場法施行条例を制定したことにより、神奈川県が定めている基準を本市の規則で定める必要が生じたため、 公衆浴場法施行細則の一部を改正するものです。」

とあります。

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」・「国と地方の協議の場に関する法律」って何?

http://www.cao.go.jp/chiiki-shuken/110428.html

「地方自治体の自主性を強化し、自由度の拡大を図るため、義務付け・枠付けを見直し」たそうです。(※地方分権ってレベルじゃないですがね)

話しを「銭湯」に戻しましょう。

横浜市でも70年代までは、内湯化が拡大していましたが、銭湯需要もなんとか横ばい状況でした。

戦後最初の打撃が「オイルショック」だったようです。銭湯もエネルギー転換と「公害防止」の流れで薪から石油に転換していきますが、燃料の値上げが収益構造に影響します。かなりの銭湯が廃業したそうです。

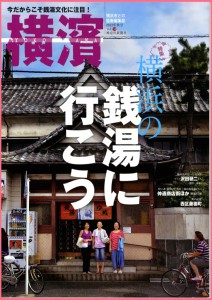

銭湯と言えば、2012年38号の「季刊横浜」は特集が“銭湯”です。

横浜は銭湯に一家言ある銭湯名人が数名います。

一番有名なのが、野毛の一角で居酒屋「ごっつあん」を経営する大森美津男さん。

居酒屋の内装が「銭湯」になっています。

|

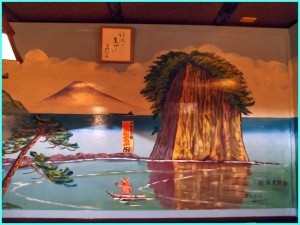

| 銭湯絵の第一人者中島師匠の作品が堂々!と壁になっています。 |

この辺りの話しは「季刊横浜」最新号をぜひお読み下さい。

横浜は頑張っている「銭湯」が沢山あります。

銭湯は下町の香りがします。

スーパー銭湯も良いですが、

たまには ちょっと熱めの「銭湯」の嗜みも良いものです。

|

| 市内有数の銭湯区?!南区、西区、鶴見区 ガイドも出ています |

※横浜市内だけの聞き取りレベルですが

戦後横浜市内で銭湯を開業した方々の出身地は福井・石川・富山・新潟の「北陸地域」が多いそうです。

特に神奈川の銭湯には「タイル絵」といわゆる「ペンキ絵」が一緒に使われているところが多いのです。

|

| 銭湯に体重計は必須備品です |

|

| 寒暖計も銭湯には必ずありますね |

|

| ちょっとしつこいですかね。体重が気になるので。 |

No.339-2 12月4日(火)越すに越されぬ国境(くにざかい)

当ブログお得意の飛躍界隈ネタ追加編です。

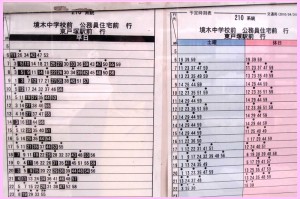

1995年(平成7年)12月4日の今日、市営バス210系統が運行開始しました。

ルートは境木中学校前〜東戸塚駅前間を小型バスで運行しています。

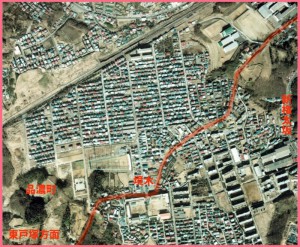

“今井川”と“柏尾川”の分水嶺、江戸時代から続く東海道の“境木”と昭和後期に誕生した新しい街“東戸塚”を繋ぐミニバスです。

これをネタに国境街道?を紹介しましょう。

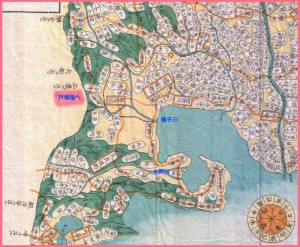

横浜市保土ケ谷区境木(さかいぎ)は、

「相模の国」と

「武蔵の国」の国境の小さな街です。

|

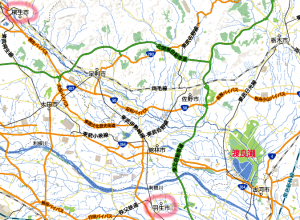

| 品濃ニ出ルあたりが境木エリアです。 |

旧東海道、急な権太坂上に位置し、戦後保土ケ谷のベッドタウンとして開発されました。

No.253 9月9日(日)子規、権太坂リターン

通勤、買物、通学のため境木の地域住民は皆保土ケ谷駅を目指しました。

1980年(昭和55年)10月1日に横須賀線「東戸塚駅」が開業し、

この周辺が大きく変わっていきます。

近くに新しい駅が開業することで、環境が大きく変わり始めますが、

「東戸塚」への道路が整備されていなかったため、バスルートにとって厳しい立地環境でした。地域からのニーズも高まり、

1995年(平成7年)12月4日にこのルートが開通します。

さらに

1998年(平成10年)3月に環状2号線の開通に伴い、東戸塚周辺の接続線が整備されアクセスが改善され交通量が急増します。

境木から東戸塚駅へのアクセスは一部道路幅が狭いため、現在もミニバスで運行されていますが、ピーク時には1時間に17本というピストン輸送状態です。

道路の拡幅は中々住民の合意形成が難しく、当初の計画が実現するには今なお時間が必要なのでしょう。

この旧東海道筋を散策すると多くの発見があります。

保土ケ谷駅から東戸塚駅まで半日コースです。どうぞ旧道の“坂”と“国境”をめぐる道を堪能してください。

No.339 12月4日 (火)「横浜から神奈川」へ ????

2012年(平成24年)12月4日(火)に横浜弁護士会は臨時総会を開き、

半世紀の懸案事項を投票で決めることになりました。

(結果)→否決されました。

この懸案事項というのは

「横浜から神奈川」への名称変更についてです。

|

| 弁護士会が入るビルと横浜地裁 |

「横浜弁護士会」は神奈川県内の弁護士が所属する団体です。

「横浜弁護士会」は明治以来使い続けてきた「横浜弁護士会」を「神奈川弁護士会」に変更するかどうか?

今日の臨時総会で決議し、

投票の結果、「神奈川弁護士会」の名称変更議案は否決されました。

12月4日午前11時に行われた臨時総会の名称変更に関する投票は

総数1,083の内 賛成684票、反対380票、棄権19票。

(可決には3分の2の同意が必要)

市外の弁護士は450名位?(記事から換算)だと市内の弁護士でも賛成に回ったってことですね。

これで仙台(伊達)・金沢(前田)も変更せず!かな?

従前の「横浜弁護士会」→に決まりました。

この名称は、1893年(明治26年)から使われている歴史ある名称で明治以来戦後1949年の弁護士法全面改正まで地方裁判所の名に合わせて使われていました。

転機となったのが

1949年(昭和24年)制定の弁護士法で

弁護士会の制度(名称)の自由が認められたことに端を発します。

その結果下記の一覧からも明らかなように、

都市名ではなく県名を表するのが“主流”となりました。

現在は、

横浜の他「仙台」「金沢」の弁護会だけが都市名を名乗っています。

「横浜弁護士会」では過去2度名称変更が提案され成立しませんでした。

今回で3度目の“投票”となりました。

全国の流れに沿う必要も感じませんが、

市外の弁護士にとっては「神奈川」が良いのかもしれません。

「弁護士会」所属の多数は横浜市内で仕事をしていますが、今回の総会で「神奈川弁護士会」になるのではないかと予測されていました。

http://www.yokoben.or.jp もkanabenに?

結果は強しYOKOHAMA

【地方裁判所の名称】

全国の地方裁判所名と県名が異なる所を一覧化しました。

盛岡地方裁判所→岩手県→岩手弁護士会

水戸地方裁判所→茨城県→茨城県弁護士会

宇都宮地方裁判所→栃木県→栃木県弁護士会

前橋地方裁判所→群馬県→群馬弁護士会

甲府地方裁判所→山梨県→山梨県弁護士会

名古屋地方裁判所→愛知県→愛知県弁護士会

津地方裁判所→三重県→三重弁護士会

神戸地方裁判所→兵庫県→兵庫県弁護士会

大津地方裁判所→滋賀県→滋賀弁護士会

松江地方裁判所→島根県→島根県弁護士会

高松地方裁判所→香川県→香川県弁護士会

松山地方裁判所→愛媛県→愛媛弁護士会

那覇地方裁判所→沖縄県→沖縄弁護士会

仙台地方裁判所→宮城県→※仙台弁護士会

金沢地方裁判所→石川県→※金沢弁護士会

横浜地方裁判所→神奈川県→※横浜弁護士会

弁護士会の単位は、「地方裁判所の管轄区域」ごとに設立するのが原則で、

47都道府県庁所在地と

函館・旭川・釧路の各地方裁判所に対応して設けられているそうです。

地裁の名称変更の議論は出ているのでしょうか?

こちらは法務省の管轄なので、政治家の仕事ですかね?

(代言人組合)

明治時代、法整備が進む中

現在の弁護士にあたる“代言人”が登場します。

初期は資格制度が無かったので自由に名乗ることも営業することもできた職業でした。

この当時の代言人の評判はかなり酷いもので、「品位」のかけらも無いほど酷評されたケースも多かったようです。

1876年(明治9年)に「代言人規則」が制定され資格制度になりますが、

悪徳?代言人の評判は向上しませんでした。

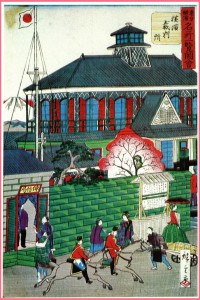

|

| 創設当初の横浜裁判所 |

実は資格制度の前に横浜地域には約100人の代言人がいましたが、

(試験を受けるものが出なかったため)

資格試験に合格したのがわずか一名でした。

彼の名は植木綱二郎といって横浜の有資格代言人第一号です。

これでは法制度が成り立たず「無免許代言人」が共存する状態がしばらく続き評判も一向に上がらなかったという訳です。

1880年(明治13年)に法律で代言人組合の設立が義務づけられ

横浜にも「横浜代言人組合」が

この年の6月27日に成立します。

これが「横浜弁護士会」の始まりです。

横浜は「居留地」を抱える街でしたから、外国人との裁判も多く全国でもかなり切磋琢磨され優秀な“弁護士”が多く輩出する街でした。

マリアルス事件

No.257 9月13日(水)司法とアジアの独立

ノルマントン号事件

No.29810月24日(水)法廷は横浜へ

No.29010月16日(火)文士の大家さんは法律家

No.338 12月3日 (月)八の1418(加筆)

名物教師、最近 激減ですね?

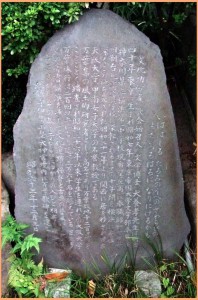

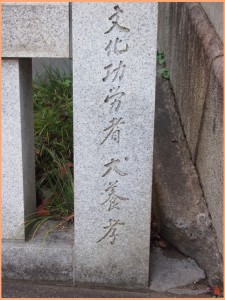

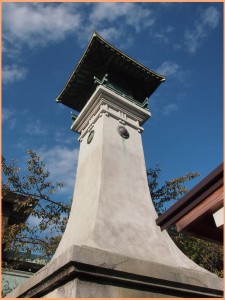

1988年(昭和63年)かつて「神奈川県立横浜第一中学校」の熱血教諭の教え子達が伊勢山皇大神宮に歌碑を建立しました。

神奈川県立横浜第一中学校、現在の県立希望ヶ丘高等学校です。

http://www.kibogaoka-h.pen-kanagawa.ed.jp

横浜第一中学校、誕生は現在の横浜市西区藤棚町です。

1897年(明治30年)6月18日開校、

戦後に磯子区六浦町へ移転し

1951年(昭和26年)に現在の旭区希望ヶ丘(旧 保土ヶ谷区二俣川町中野原)に移りました。

この横浜第一中学校が藤棚にあった頃、

東京帝国大学を卒業したての新米教師が赴任します。

教師の名は1907年(明治40年)東京谷中に生まれた“万葉学”の犬養孝(いぬかいたかし)です。横浜第一中学校では約10年「感受性豊かな生徒に対し、誠実で熱意あふれる授業をおこなった」“熱血先生”として多くの生徒達に慕われたそうです。

犬養は、万葉集研究に生涯をささげ「万葉風土学」を確立します。

万葉集に登場する万葉故地をすべて訪れ、

日本全国の万葉故地に「万葉歌碑」を建立、万葉故地を護る活動に奔走します。

犬養孝による揮毫の万葉歌碑は全国に131基あるそうです。

晩年、奈良にある明日香古都保存に尽力した明日香村名誉村民となりました。

万葉文化館

http://www.manyo.jp

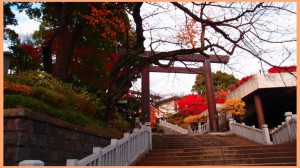

彼に因んだ万葉歌碑が、横浜第一中学校時代の教え子達によって伊勢山皇大神宮に建立されたのが、

1988年(昭和63年)12月3日の今日です。

(万葉集)

万葉集。一般的には、学校の日本史で学んだ程度でしょうか。

万葉集とは、7世紀後半から8世紀後半にかけて編纂された現存する日本最古にして最大級の歌集です。

全20巻からなり、約4,500首の歌が収められています。

作者の層が幅広く

天皇から農民に及び、詠み込まれた土地も東北から九州まで日本各地に及んでいます。

万葉集には後年番号が振られています。「巻第二十」万葉集最後の歌は4,516番で759年(天平宝字三年)に詠まれた

新(あらた)しき

年の初めの初春の

今日降る雪の

いや重(し)け吉事(よごと)

で終わります。

(※原文は漢字「万葉仮名」で表記され訓に直されています)

(教え子達の歌碑)

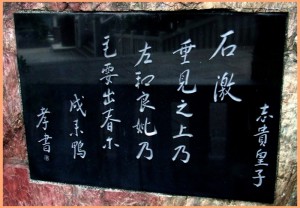

横浜市西区にある伊勢山皇大神宮の表参道から階段を上がる中段に、皇大神宮が所有していた赤石に黒御影石に刻まれた歌碑が建っています。

歌碑建立奉告祭には全国から教え子約200名がかけつけました。

刻まれた万葉歌は

歌番号「巻第八(やまきにあたるまき)1418」

春の雑歌(くさぐさのうた)の冒頭歌

「志貴皇子の懽(よろこ)びの御歌(みうた)一首(ひとつ)」

石激(いはばし)る

垂水の上の

さ蕨の

萌え出(づ)る春に

なりにけるかも

(岩にぶつかってしぶきをあげて流れる滝のほとりの、

ワラビが芽を出す春になったことだ)

この歌は教え子の一人「黛 敏郎(まゆずみ としろう」による曲も添えられています。

※歌碑の横にある“スイッチ”を押すと歌の朗詠と歌碑の歌が流れます

黛 敏郎といえば、横浜生まれで第一中学校から東京音楽学校(現東京藝術大学)入学、学生時代からジャズバンドでピアニストとして活躍した戦後を代表す作曲家の一人ですが、後年代表作「涅槃交響曲」をはじめ大乗仏教思想をベースにした「日本的な」素材を活かした作品を多く手がけます。

作曲家がメディアにあまり登場しなかった時代、東京オリンピックの年に始まった『題名のない音楽会』の司会者としてTVで有名になります。

若い時代は60年安保改定反対運動に参加し70年代に“いわゆる転向”した保守派文化人のリーダー格となります。同じ道を歩んだ一人に石原慎太郎、江藤淳らがいます。

墓碑は曹洞宗大本山総持寺にあります。

神奈川県下には25基の万葉歌碑があるそうです。

(一部しか確認していません)

■横浜市内の「萬葉歌碑」

わかゆきの 息つくしかは 足柄の

峰はほ雲を 見とと偲はね

(都筑郡上丁服部於田)

わかせなを 筑紫へやりて 愛しみ

帯は解かなな あやにかもねも

(妻 服部呰女)

この二句は防人とその妻の歌です。

横浜市内二カ所に句碑が建てられています。

●旭区白根にある「白根公園」

●青葉区みたけ台にある「祥泉院」

その他

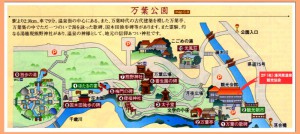

県内では湯河原町「万葉公園」、南足柄市「足柄万葉公園」には行ったことがあります。

湯河原町「万葉公園」はおすすめです。

湯河原町「万葉公園」

南足柄市「足柄万葉公園」はハイカー向け?ですね。

http://www.city.minamiashigara.kanagawa.jp/kankou/spot/manyou_kouen.html

鎌倉市には数点あるそうです。(未確認)

(伊勢山皇大神宮関連)

No.135 5月14日 祭日と祝日

3月4日 日本初の外国元首横浜に

No.143 5月22日 横浜遺産、あまりに無名!

(伊勢山雑景)

初詣にどうぞ!

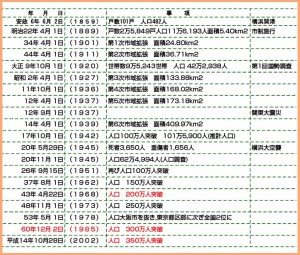

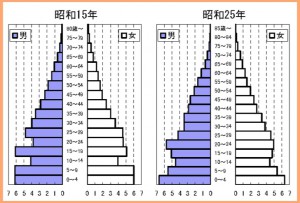

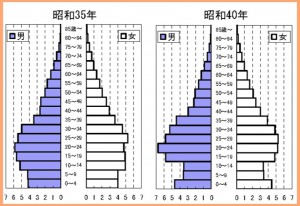

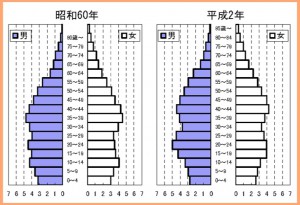

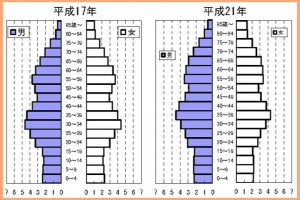

No.337 12月2日(日)日本最大級の人口爆発都市

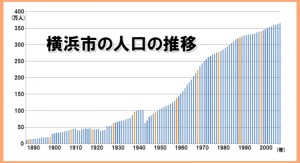

1985年(昭和60年)12月2日横浜市の人口が300万人を突破しました。

終戦直後の1945年(昭和20年)に624,994人だった横浜は、

40年で2,375,000人増加します。これは大変なことです。

戦後、横浜市は「人口爆発」に対応してきた半世紀でした。

今日は、人口から横浜の歴史を眺めてみましょう。

1859年(安政6年6月2日)7月1日

横浜が開港した時、横浜村の人口は 戸数101戸で人口482人でした。

現在横浜市の人口は370万人で、東京に次いで第二位の規模にまで増加しました。(市町村比較ではダントツ第一位)

横浜村は明治に入り1889年(明治22年)に市制が実施され横浜市となります。

1889年(明治22年)当時の人口は116,193 人で、面積は5.40m²しかありませんでした。

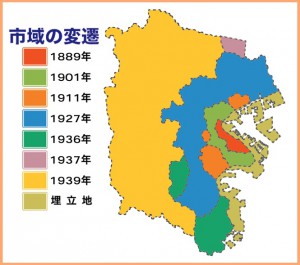

(市域の拡大)

No.311 11月6日(火)18区誕生

横浜市は大きく6回の市域拡大を行います。(市町村合併)

最初横浜市の面積は5.40km²しかありませんでした。

現在の横浜18区で最も面積の小さい「西区」でも7.04km²あります。

※最初の横浜市は現在の関内を中心に半径2キロ程度の広さでした。

■第1次市域拡張面積 24.80km²(1901年)

■第2次市域拡張面積 36.71km²(1911年)

■第3次市域拡張面積133.88km²(1927年)

■第4次市域拡張面積168.02km²(1936年)

■第5次市域拡張面積173.18km²1937年)

■第6次市域拡張面積409.97km²(1939年)

■現在の市域面積434.98km²

市域拡大で人口急増の受け皿ができあがります。

※戦後の面積増は埋立による市域拡大

(人口も拡大)

1939年(昭和14年)の市域拡大で面積の増加は一段落します。

1859年(安政6年)の人口 482人

1889年(明治22年)の人口 116,193人

1920年(明治35年)の人口 422,938人

1942年(昭和17年)の人口 1,015,900人

ところが、戦争による被災と疎開で

1945年(昭和20年)の人口は624,004人に減少

戦後の人口爆発が始まります。

1968年(昭和43年)の人口 200 万人突破

1985年(昭和60年)の人口 300 万人突破

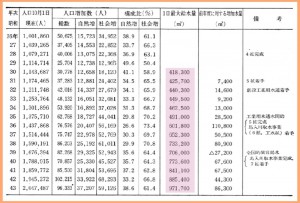

(人口爆発)

横浜市の人口が急増した昭和35年〜45年、

横浜郊外部のベッドタウン化が始まります。

中でも

保土ケ谷区、港北区、戸塚区の3区が人口急増!

昭和35年〜40年の人口増加率

保土ケ谷区は55.1%増(79,234人の増加)

港北区は59.2%増(87,358人の増加)

戸塚区は82.9%増(94,092人の増加)

さらに

昭和40〜45年は

保土ケ谷区が47.0%増(104,915人の増加)

港北区が56.8%増(133,621人の増加)

戸塚区が56.6%増(117,582人の増加)

10万人増加の威力

人口増加には居住環境の整備が必要です。

インフラの整備

道路・水道・電気・ガス

学校・交通機関(バス網)

※エピソード

学校が足りず、授業を二部制にした学校も出現

先生も大変だったでしょうね。

水道は特に都市生活の必須インフラでしたが、この人口急増に(なんとか)対応できたことは賞賛に値すると思います。

※ガスはプロパン、電気も比較的早く整備可能でしたが水道管整備は需要をかなり先取りしなければ対応できません。

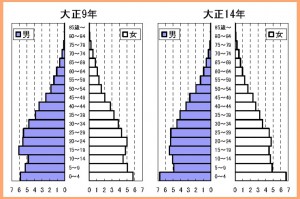

(少子高齢化)

現在も人口微増の横浜市ですが

少子高齢化が進んでいます。

人口統計のグラフで未来を予測しやすいのが

「人口ピラミッド」です。

昭和の元気な横浜から

平成の停滞の横浜

そして 高齢者の街に横浜市も突入しています。

空き家が(見えにくい中)急増しています。

また中に無人の家が増えています。引きこもりの独居老人も増えています。商店街の萎縮も切実な地域の課題です。

|

| 参考写真です。本文とは直接関係がありません。 |

高齢化したコミュニティには

「相互扶助」的な仕組みづくりが大切ですが、

地縁社会を希薄にしてきた<都市生活>が高齢者に立ちはだかっています。

もう 若くて元気な

「横浜(日本)」では無くなっている現実が目の前にあります。

No.336 12月1日(土)ホテル、ニューグランド

今年最後の月に入り31話を残すところとなりました。

師走とは良く言ったもので、慌ただしさが先立つ月です。

2012年は年末に衆議院選挙まで行われることになり

“ある意味”立候補者には残酷な12月となりました。

1927年(昭和2年)12月1日(木)の今日は、

横浜を代表するホテル ニューグランドが開業した日です。

|

| NGの昔の紙袋です。今も使用? |

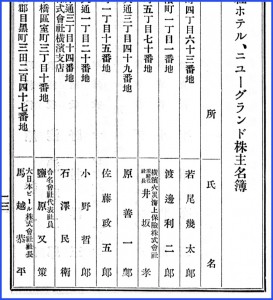

「株式会社ホテル、ニューグランド」

関東大震災で横浜でも多くのホテルが倒壊し多くのホテルが経営を断念します。

中でも多くの外国人に愛されたグランドホテルの廃業は、市内の観光産業にとってもショックでした。

「関東大震災の直後に横浜市長に就任された有吉忠一氏は、荒廃した横浜市の復興に専念し、そのためほとんどテントホテル(外国人収容のためのテント張りの幕舎からバラック建てに変わったもの)に泊まりきりで采配を振るった。このとき有吉市長はホテル施設の必要性を身をもって痛感したところから…」実現に乗り出します。(50年史)

1926年(大正15年)7月 に会社を設立し、約1年半で開業にこぎつけます。

新しいホテル設立に出資した株主は256人(社)、ほぼ横浜に関係する全ての経済人が参加します。

|

| 登記簿では「ホテル、ニューグランド」、がつきます |

※「ホテル、ニューグランド」社名登記で“、”が入るのは珍しい

設計は、近代日本を代表する建築家の一人“渡辺 仁”を登用します。

銀座四丁目の服部時計店(現和光)、東京国立博物館、第一生命館などが代表作ですが現存する初期の“渡辺 仁”作品がホテルニューグランドです。

このホテルの施工を担当した清水組についても触れておきます。

1858年(安政5年)に井伊直弼が横浜整備を行うにあたり開港地・横浜の外国奉行所などの建設を請け負ったのが創業者清水喜助です。

明治元年竣工の築地ホテル館で清水組の名を不動のものにします。

震災後もいち早く復興体制をとり、さらに横浜との関係を深めていきます。

ホテルニューグランドに関するエピソードは数多くあります。

※初代総料理長サリー・ワイルが育てた日本の西洋料理

※ニューグランドから生まれたナポリタン

※作品を生む小部屋 大佛次郎の書斎

※戦前戦後に二度宿泊したダグラスマッカーサー

この4つのテーマだけでも分厚いエッセイが何冊も発刊できるエピソードになります。

2010年のAPECでは、

アメリカ大統領オバマが(周囲の迷惑顧みず!?)ニューグランドに泊まります。

太平洋航路とこのホテルの関係は、日米関係の架け橋でもあったようです。

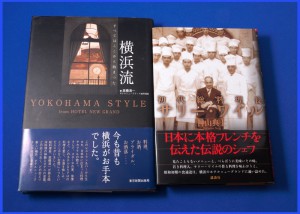

『ホテルニューグランド50年史』白土秀次著 中央公論事業出版

『横浜流?すべてはここから始まった』高橋清一著 東京新聞出版局

『初代総料理長サリー・ワイル』神山典士著 講談社

『横浜の時を旅する』

(ホテルニューグランドの魔法)山崎洋子著 春風社

|

| エピソード満載 |

※余談

私の結婚披露宴はここで

No.335 11月30日(金)午後1時46分41秒

ジャーナリズムの力は“今”を追いかけるだけではありません。

過去を紡いで歴史に真実の光をあてることも大切な仕事です。

今日は1942年(昭和17年)11月30日午後1時46分41秒に起った

爆発“事件”を追いかけたジャーナリズム魂の一端をご紹介しましょう。

(事件の概要)

1942年(昭和17年)11月30日

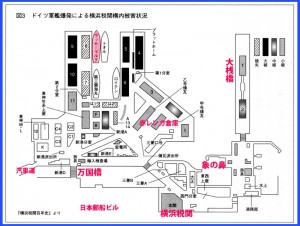

新港埠頭に停泊していたドイツ船ウッカーマルク号が突然爆発し、他の船舶も連鎖爆発し多くの死者と被害が出ます。

爆発は46分間に5回起ります。

第一回が午後1時46分41秒

第二回が午後1時48分9秒で最大の爆発でした。

新港埠頭には、タンカーのウッカーマルク号の他、

仮装巡洋艦10号「THOR(トール)号」

第三海運丸(中村汽船所有の海軍徴用船)

ロイテン号(オーストラリア船籍の客船)

の3隻が停泊していました。

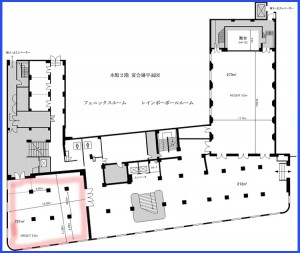

|

| 本文図を加工したものです |

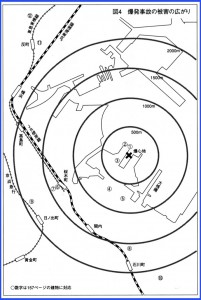

爆発の被害は半径2キロメートルにも及び、破片がニューグランドホテル前や伊勢佐木町にまで飛散し、爆音は遠く東京でも窓ガラスが振動するほど大きなものでした。

|

| 本文より引用 |

犠牲者はドイツ兵61、中国人36、日本人5の102名で、生き残ったドイツ兵は終戦まで箱根・芦之湯温泉の貸切状態の旅館で暮らし、敗戦後GHQによりドイツに送還されます。

この爆発は戦時下ということもあり、スパイ説を含め様々な情報が飛び交いますが「極秘扱い」となり歴史から姿を消します。

(時代背景)

時代は日本が1937年(昭和12年)日中戦争(支那事変)を開始し、1939年(昭和14年)9月にドイツ軍がポーランドへ侵攻し、1941年(昭和16年)12月の真珠湾攻撃で第二次世界大戦が拡大していた

1942年(昭和17年)の爆発事件でした。

日本は日独伊三国同盟を結び、ドイツとは同盟関係にあり国内には3,200近いドイツ人が滞在していました。この数字は現在の在留資格のあるドイツ人が 5,303 人(2011年度)ですからかなりの数であったことが判ります。

(発掘)

この爆発事件は当時多くの市民の記憶に残りますが、戦時下の情報統制の結果、戦後も記憶の奥底にしまい込まれていました。

1991年(平成3年)7月、神奈川新聞社「石川美邦(いしかわみくに)」記者が横浜税関の倉庫資料の中から古いガラス乾板の写真に出会います。断片的には1942年(昭和17年)に新港埠頭でドイツ船の爆発があった史実は記録されていますが、

「爆発の全貌」

「爆発の原因」

「犠牲者の行方」という三つのテーマを

関係者探し、インタビュー、実査等を重ね三年半の取材から明らかにしていきます。

(事件から事故へ)

情報管制により消えた爆発は事件ではなく乗船員による「事故」だったことが明確になってきます。

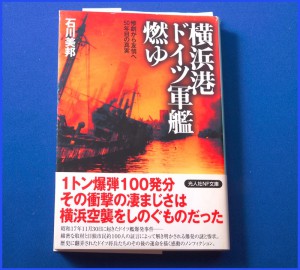

詳細は

「横浜港ドイツ軍艦燃ゆ」(惨劇から友情へ50年目の真実)光人社NF文庫に詳しいのでぜひ一読をお勧めします。

この本から歴史を紡ぐ“面白さ” “取材という基本”から史実を手繰る醍醐味が推理小説を読み解くように実感できます。

新たに多くの横浜に残された謎や、日本人とドイツ人の友情、信頼関係、文化交流の歴史が次々と明らかになっていく過程を一気に読み切ってしまいます。

(日独関係)

この「横浜港ドイツ軍艦燃ゆ」取材をキッカケに始まった日独交流があります。

読者にとっては当時を生きた多くの人たちの声を知ることで「消えかけた歴史」を掘り起す“重要性”を改めて実感する一級資料でとなっています。

(ある外交官の生死)

爆発事故の現場に一人のドイツ外交官がいました。

エルヴィン・ヴィッケルトは、当日ウッカーマルク号の横に停泊していた「THOR(トール)号」の船長に母国の記者達と共に招かれます。

THOR(トール)号は拿捕したロイテン号(オーストラリア船籍の客船)を横浜港に曳航し、捕虜を下船させ三菱造船で修繕、補給を済ませ、爆発のあった11月30日の翌日12月1日に出港する予定でした。

12時過ぎに横浜港に到着したヴィッケルトは、乗船し船上で昼食中でした。最初の爆発でヴィッケルト達は海に飛び込み次々と爆発するなか埠頭まで泳ぎつきます。まさに九死に一生を得たのです。

1915年生まれのヴィッケルトまた大変興味深い人生を歩んでいます。少し余談になりますが紹介しておきます。

ヴィッケルトはドイツの大学で美術史を学び、交換留学生として渡米し米国の大学で経済学と政治学を学びます。

その後、ヴィッケルトはヒッチハイクと無賃乗車で鉄道を使いロスアンジェルスまで大陸横断を達成します。彼はそれだけでは飽き足らず、当時日米間を往復していた日本船籍の移民船で横浜に向かいます。

横浜港から日本上陸を果たし、ドイツ新聞社へアジアレポートを送りながら中国に渡り、ドイツに戻るという世界一周を達成します。

この経験が役に立ったかどうかわかりませんが、外務省に採用され最初は「上海」に赴任します。上海では英語放送を行いますが上司の(ナチス党員)と折り合いが悪く“解任”されます。

運良く日本公使のエーリッヒ・コルトに拾われることでまた日本に赴任し、横浜でこの事故に遭遇し生死を分けることになります。

爆発の直後、オイルまみれになりながら生還したヴィッケルトは、数日後妻の出産に立ち会い二人目の息子(次男 ウィリッヒ)と出会うことができます。

次男Ulrich Wickertは、

http://en.wikipedia.org/wiki/Ulrich_Wickert

現在ドイツで人気のジャーナリストとして活躍しています。

No.334 11月29日(木)歌の横浜

横浜のPR、イメージアップにつながった歌は多くあります。

1976年(昭和51年)11月29日(月)荒井由実と松任谷正隆が横浜山手教会で結婚で、横浜は一気にイメージアップにつながりました。

横浜の歌といえば、ブルーライトヨコハマ・伊勢佐木町ブルースという1968年ヒットで不動の位置を示しましたが、この次の世代が「横浜」を口ずさんだのは荒井由実の「海を見ていた午後」ではないでしょうか。山手の「ドルフィン」はこの1曲で、一躍全国に知られるようになりました。

荒井由実〜海を見ていた午後〜

http://www.youtube.com/watch?v=hb8GK-f3b_s

ハイファイセット cover

http://www.youtube.com/watch?v=SPPgMvKJPFY

その後2007年に甲斐名都、2009年に沢田知可子がカバーしています。

荒井由実と松任谷正隆両人の結婚は、“絵に描いたような”理想的結婚です。共にセレブな家系で、本人も才能に恵まれた同志の結婚は「嫉妬」を通り越す世紀のカップルとなります。

この二人が作り出した世界の「経済効果」は80年代以降の日本経済にどれほどの効果をもたらしたでしょうか?

2月14日 バレンタインにふさわしい素敵なニュース

(勝手セレクト 歌のヨコハマ)

ヨコハマソングは、まず幕末から始まります。

■野毛山節です。

■横浜市歌1909年(明治42年)

■赤い靴1921年(大正10年)※作詞野口雨情、作曲本居長世

■かもめの水兵さん1937年(昭和12年)

※No.330 11月25日(日)鴎が似合う町

■別れのブルース1937年(昭和12年)

※淡谷のり子のヒット曲で原題は「本牧ブルース」

■港が見える丘(平野愛子)1947年(昭和22年)

※No.129 5月8日 ヒット曲の公園

■悲しき口笛(美空ひばり)1949年(昭和24年)

■夜霧の第二国道(フランク永井)1957年(昭和32年)

■マリン・タワーで逢いましょう(田代京子)1960年(昭和35年)

※こんな歌があったんですね。

■伊勢佐木町ブルース(青江三奈)1968年(昭和43年)

■ブルーライトヨコハマ(いしだあゆみ)1969年(昭和44年)

■よこはまたそがれ(五木ひろし)1971年(昭和46年)

■港のヨーコヨコハマヨコスカ(ダウン・タウン・ブギウギ・バンド)1975年(昭和50年)

■いま目覚めた子供のように(山口百恵)1976年(昭和51年)

■港町十三番地(美空ひばり)1977年(昭和52年)

■FENCEの向うのアメリカ(柳ジョージ)1979年(昭和54年)

■YOKOHAMAHONKYTONKBLUES(松田優作)1980年(昭和55年)

■横浜ホンキートンクブルース(エディ藩)1981年(昭和56年)

■恋人も濡れる街角(中村雅俊)1982年(昭和57年)

■横浜シティブルース(デイブ平尾)1983年(昭和58年)

■横浜Lady Blues(原由子)1983年(昭和58年)

■メリケン情緒は涙のカラー(サザンオールスターズ)1984年(昭和59年)

http://www.youtube.com/watch?v=BD5Z0jJlftY

■マリンタワーの見える街(伊勢正三)1990年(平成2年)

http://www.youtube.com/watch?v=Kqzk0VbhDNs

■Crazy Rendezvous(B’z)1991年(平成3年)

http://www.youtube.com/watch?v=IXC7GQxWIiM

■いいね!横浜G30(クレイジーケンバンド)2004年(平成16年)

http://www.youtube.com/watch?v=b90x8wznsQQ

http://www.youtube.com/watch?v=x8CC4Iuyj2c

■桜木町(ゆず)2004年(平成16年)

http://www.youtube.com/watch?v=xvvIOcSxdhY

http://www.youtube.com/watch?v=bL5RoqMkIi4

■戸塚区のうた(白井ヴィンセント)2006年(平成18年)

http://www.youtube.com/watch?v=2R_xZ8JQE30

他に旭区、泉区、青葉区なんてのもあります。