ホーム » 2013 (ページ 15)

年別アーカイブ: 2013

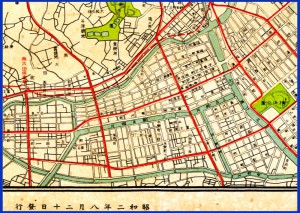

No.423 Up down鉄道

1985年(昭和60年)3月14日(木)

横浜市営地下鉄の横浜〜新横浜間と上永谷〜舞岡間が開業します。

今日3月14日は昨年、

No.74 3月14日 東京に近過ぎ、横浜中心部に遠い駅の物語

で「新横浜」を話題にしましたが

この日に合わせて市営地下鉄1・3号線の一部が開通し、

「舞岡〜新横浜間」が開通します。

|

| 上永谷〜舞岡・戸塚 |

|

| 上大岡〜上永谷 |

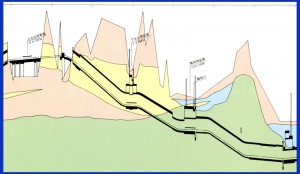

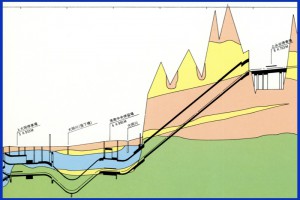

※上記図は工事に伴う断面図ですが、

「上大岡〜上永谷〜舞岡間」かなりの高低差があることに驚かされます。

上永谷で地上に出ますが、上永谷駅までかなり上ります。

かなり強引に地上へ出たことが判ります。

起伏の成り行き上地上にでるのか?

と思っていました。意外でした。

(市営地下鉄ブルーライン年表)

1972年(昭和47年)12月16日(土)

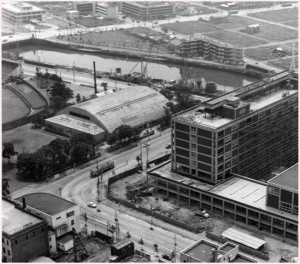

伊勢佐木長者町駅〜上大岡駅間(1号線)が開業します。

大通り公園となった運河と鎌倉街道を活用しています。

1000形が営業運転開始。

1976年(昭和51年)9月4日(土)

上大岡駅〜上永谷駅間(1号線)と

伊勢佐木長者町駅〜関内駅〜横浜駅(1・3号線)間が開業。

1985年(昭和60年)3月14日(木)

上永谷駅〜舞岡駅間(1号線)と

横浜駅〜新横浜駅間(3号線)が開業します。

1987年(昭和62年)5月24日(日)

舞岡駅〜戸塚駅間(1号線)が開業します。

1993年(平成5年)3月18日(木)

新横浜駅〜あざみ野駅間(3号線)が開業します。

1999年(平成11年)8月29日(日)

戸塚駅〜湘南台駅間(1号線)が開業します。

これでブルーライン全線が開通します。

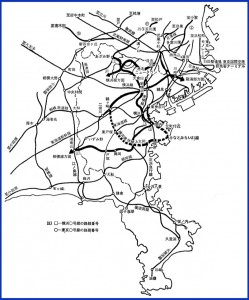

市営地下鉄の初期延伸プランは、環状線の充実でした。

No.422 【舞台の横浜】妙蓮寺と野毛

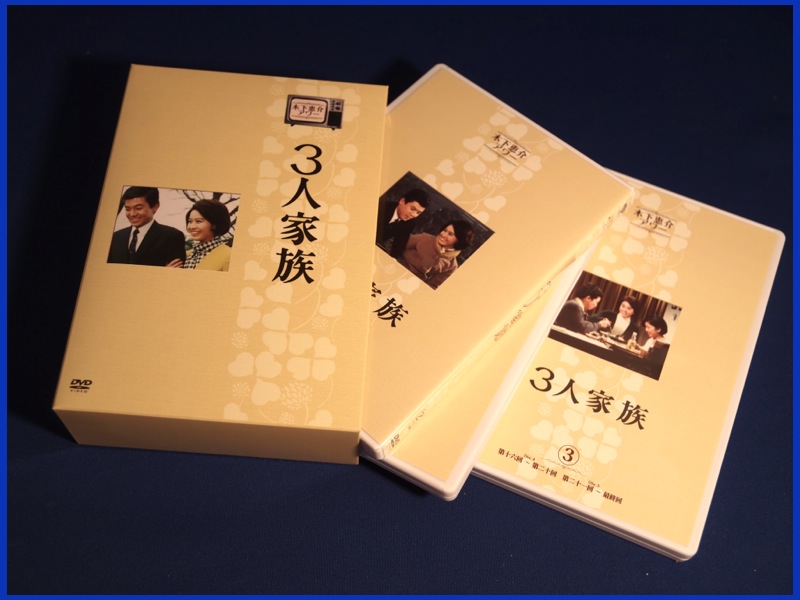

1968年(昭和43年)横浜を舞台にした人気テレビドラマ「三人家族」が放映されました。

高視聴率となったこのドラマは、いろいろな意味で横浜を知るには興味深い作品です。

三人家族のシーンとテーマからどうぞ

http://www.youtube.com/watch?v=u6EZ4o107ns

http://www.youtube.com/watch?v=LVdZQmllvJ8

(やっぱり著作権でクレームがつきましたか…)ビジネス的に30秒とかイントロだけでも許諾していただけると 逆にDVDの購入に結びつくとおもいますが。

https://www.youtube.com/watch?v=mNHP-qstGYI

https://www.youtube.com/watch?v=tH2XWh6XlhM

まず上映された時代

団塊世代の先輩世代、高度成長の入口の時代です。

1968年(昭和43年)横浜市の人口が200万人を突破した都市です。

首都圏では急速にベッドタウン化が進みつつありました。

さらに、

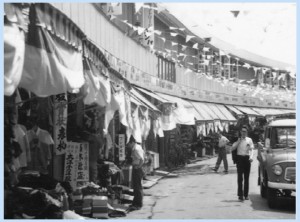

「ブルーライトヨコハマ」と「伊勢佐木町ブルース」のダブルヒット

そしてこのドラマをはじめ

横浜が全国に音楽と映像でPRされ続けた年でもあります。

(正確には1968年1月に「伊勢佐木町ブルース」12月25日に「ブルーライトヨコハマ」がリリースされました)

「ブルーライトヨコハマ」

「伊勢佐木町ブルース」

テレビドラマ「三人家族」

山田太一が「これが当たらなかったら職がえだ」と背水の陣で臨んだ作品だったそうです。

おそらく山田太一自身、十分に調査・ロケハンをしたに違いありません。

ここに登場する家族、横浜の風景の多くは山田太一が指定したものでしょう。

「早春スケッチブック」でも脚本には詳細な情景指定をしています。

No.421 ふぞろいの隣人たち?

簡単な概要を紹介しましょう。

TBS系列日産火曜劇場 木下恵介アワー というシリーズ作品の

「おやじ太鼓」の後に放映されました。

放送期間は

1968年(昭和43年)10月15日〜1969年(昭和44年)4月15日で

まさに「ブルーライトヨコハマ」リリースとシンクロしています。

放送時間は21:00〜21:30で全26回でした。

制作は松竹をバックに「木下恵介プロダクション」

(妙蓮寺と野毛)

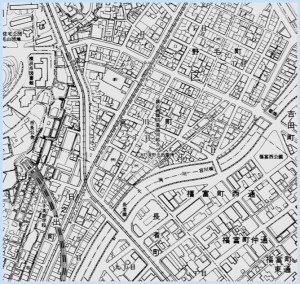

横浜を舞台に独特な対比構造を構成しています。

急激に変化する戦後の日本、郊外化する横浜

そこに象徴的な二つの地域

|

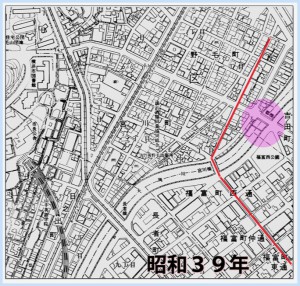

| 旧東横線とその後の新線 |

妙蓮寺の一軒家に暮らす「柴田家」男三人家族と

野毛の新築マンションに暮らす「稲葉家」女三人家族の

現在のスピードでは<じれったい恋愛>をベースにした家族物語です。

柴田家長男 雄一(竹脇無我)は

東急東横線「妙蓮寺駅」から横浜駅経由で新橋駅で乗り換え<西新橋(田村町)>にある商社に通うビジネスマンの設定(三井物産か?)。

社内ではテレックス担当の通信部員ですが花形の営業職を希望しています。

稲葉家長女 敬子(栗原小巻)は

国鉄「桜木町駅」から「新橋駅」乗り換えで<霞が関ビルディング>の旅行代理店(たぶん日本交通公社)に通うOLの設定。

当時はビジネスガールと言ったかもしれません(渡航時に問題となり変更されましたが)。

霞が関ビルディングは放映された1968年(昭和43年)の4月12日にオープンしたばかりの当時はじめての高層ビルとしてこれまた話題になりました。

<商社と旅行代理店><一戸建てと新築マンション>

<家庭用電話がまだないがテレビはある家庭>と

<全てが洋風(死語?)スタイルの家庭>

あえてステレオタイプな対称軸の設定で構成しています。

内容に関して詳細な情報は下記のサイトに掲載されています。

http://syowa40stvdrama.com/kinoshitatv_ipn/page043.html

※一部閉鎖されていますが この情報で十分に「三人家族」の概要を知ることができます

ここでは地元ならではの切口で補足しておきます。

妙蓮寺の一軒家に暮らす「柴田家」男三人家族は

1968年は戦後23年の時間が流れています。

長男の年齢設定が26歳なので

恐らく、出征前に結婚し 戦中に長男が生まれたのでしょう。

※妙蓮寺は疎開先だったかもしれません。弟がお祭りに参加するなど、

地元(地域)とのコミュニティがしっかり形成されています。

*余談 妙蓮寺とは妙仙寺と蓮光寺が合併してできたお寺です。

1908年(明治41年)に「横浜線」建設のために移転を迫られ蓮光寺と合併します。

ところが、1926年(大正15年)に今度は東急が転地を申し出るが

再度移転することを嫌った妙蓮寺側が門前を駅にすること選択します。

駅前が門前となります。

一方、

野毛の新築マンションに暮らす「稲葉家」女三人家族は

父親が13年前に(海外へ)蒸発した設定になっています。

女性家族が自立していく姿が背景にあります。

野毛のロケに使われたマンションは現在もあります。(ということは築40年)

マンションの予測はできていますがここでは内緒にしておきます。

<2017年1月位置も再度確認してきました>

桜木町はもう過去ネタになってきましたが、東急東横線の終着駅でしたね。

二人のデートにも程よい距離でした。

このドラマに映された横浜

昭和30年代から昭和40年代前半の良き時代の一断片だったようです。

港の“やくざ映画”イメージからも脱却しつつある横浜でもありました。

ドラマには時折ピンキーとキラーズの流行曲が流れたり、崎陽軒のシウマイが登場したりします。

横浜はこの蜜のような時代から 急激な人口爆発都市となっていきます。

横浜の商店街もこの時の“賑わい”残照から脱却しなければいけないのですが

No.337 12月2日(日)日本最大級の人口爆発都市

No.421 ふぞろいの隣人たち?

「鋭い電車の警笛。

下り急行電車から見た天王町駅前のスカイビル第一第二第三と続くアパート群、みるみる角度をかえていく。」

山田太一作品、フジテレビで1983年(昭和58年)に放映されたテレビドラマ「早春スケッチブック」の冒頭シーンです。

視聴率としては苦戦をしましたが、視聴者から大きな反響を呼び山田太一代表作『ふぞろいの林檎たち』へと繋がっていきます。

この「早春スケッチブック」の舞台となったのが、相鉄線「希望ヶ丘駅」。

登場人物の設定には実在の会社、学校等が使われ不思議なリアリティに包まれた作品でした。

望月家四人

父は八千代信用金庫瀬谷支店

長男は神奈川県立希望ヶ丘高等学校

異父兄弟の長女は横浜市立南希望が丘中学校

母は希望ヶ丘商店街にある花屋でパート勤め

といった家族構成が登場します。

あらすじはここでは紹介しませんが、80年代の家族の姿を山田太一流に料理した秀作として評価されています。

脚本家山田太一は、倉本聡と並ぶ80年代90年代を代表する作家ですが

(現役で現在も両者、時代への問いかけ作品を書かれています)

脚本家“山田太一”のドラマデビューは木下恵介アワー「三人家族」です。

この作品の舞台は60年代の横浜です。

DVDを見直してみると、様々な横浜エピソードを掘り起すことができます。

→「三人家族」については次号で紹介します。

もう一つ、

60年代の相鉄線を舞台にしたドラマがあります。

1967年(昭和42年)10月29日放映の連続テレビドラマ「泣いてたまるか」の一作です。

タイトルは「ある日曜日」

脚本は映画監督木下惠介が担当しています。

監督は大槻義一

出演者は渥美清、市原悦子、新克利、清水良英、中村美代子、野中マリ 他

「ある日曜日」はこのシリーズでは珍しくシリアスな社会批判で、悲劇として描かれています。

相鉄線で横浜駅まで出る!シーンがありますが 駅はどこか?

未確認ですが鶴ケ峰と天王町間あたりの感じがします。

作品では家族揃って「横浜駅前」のデパート(たぶん髙島屋)にショッピングに出かけ、そこで悲劇の事件に遭遇するという筋立てです。

シリーズ「泣いてたまるか」は

野村芳太郎、橋田壽賀子、早坂暁、山田洋次、清水邦夫、橋本忍、山中恒、佐藤純彌、深作欣二、木下惠介、山田太一、内田栄一

戦後日本を代表する脚本家・映画監督が名を連ねる実験ドラマでした。

TBS系列で1966年(昭和41年)から1968年(昭和43年)まで放映され、1話完結形式の連続テレビドラマで渥美清、青島幸男、中村嘉津雄が主演を務めます。

このドラマから渥美清と山田洋次のコンビが生まれ、「寅さん」に繋がったドラマでもあります。

「泣いてたまるか」の中で、渥美清が先生を演じるシリーズがありました。

「先生ラブレターを書く」(橋田壽賀子)

「先生ニッポンへかえる」(深作欣二)

「先生海で溺れる」(佐藤純彌)

「先生勇気を出す」(家城巳代治) 他

ここに登場する高校が、開通したばかりで造成真っ盛りの田園都市線「青葉台」を舞台にしていました。

(さらに舞台としての横浜)

1980年(昭和55年)にフジテレビ系列で放映された事件モノに

『87分署シリーズ・裸の街』

警視庁(東京管内)87分署が都内設定で横浜青葉台が舞台として使われました。

昔の記憶なので曖昧ですが 確か警察署が「横浜加田町署」で(加賀町警察)を想定?していたような気がします。TBSと横浜は縁が深く

No.76 3月16日 東京放送と横浜市

1981年(昭和56年)の3月16日

横浜市青葉区緑山に(株)緑山スタジオ・シティ(MSC)が竣工しました。

ここで「ふぞろいの林檎たち」「金曜日の妻たちへシリーズ」が生まれました。

※横浜ドラマといえば 「あぶない刑事」ですがここでは触れませんでした。

【番外編】の番外編

そろそろ桜の芽が膨らんできました。

時折 臨時テーマという感じで【番外編】をアップしてきました。

その中から幾つかセレクトしてみました。

番外編 重箱の隅の快楽

番外編 幕末明治の年号って苦労します。

番外編 目利き見立て見切り

【番外編】市のマークの番外編

【番外編】生麦、旧東海道を歩く

【番外編】(ざくっと横浜その1)村は川に沿って生まれる

【番外編】横浜の橋物語

【番外編】横浜のボクシングジム

No.420 3月10日(日)横浜三塔に思う

今日は、横浜三塔の日です。

ベイエリアでは様々なイベントが繰り広げられます。

2007年から、

毎年3月10日を三塔との語呂合わせで「横浜三塔の日」としました。

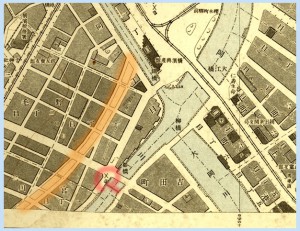

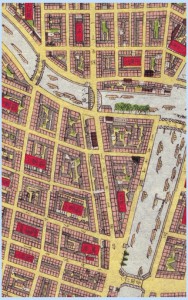

|

| 2002年頃の三塔 |

(三塔は)

■横浜市開港記念会館「ジャックの塔」

竣 工 1917年(大正 6年)

塔の高さ – 36m

■神奈川県庁本庁舎「キングの塔」

竣 工 1928年(昭和3年)

塔の高さ – 49m

■横浜税関「クイーンの塔」

竣 工 1934年(昭和9年)

塔の高さ – 51m

昭和初期横浜港から見える三つの塔は「キング」「クイーン」「ジャック」と呼ぶようになりました。入港の際、外国船船員は、この塔を見て航海の安全を感謝し

出港の時は、これからの航海の安全を願ったといいます。

その後、時間が現代になるまで、三塔は戦災を生き残り静かにそれぞれの役割を担ってきました。

一部の人が

「三塔が一望できる場所があるの知っている?」

と囁くようになり、三塔を一望できるスポットが注目を浴びました。

さらにこのスポットをすべてまわると願いがかなうということでイベントが始まります。

No.70 3月10日 310

2012年には

http://www.osanbashi.com/santou/index.html

2013年には

http://cgi.city.yokohama.lg.jp/common/event2/event_detail.html?id=38559

〜三塔を知ろう・語ろう・楽しもう!〜

(提案です)

以前、東京に四代暮らす友人から指摘を受けました。

「3月10日を江戸っ子は喜べない。」

この日は「東京大空襲の日」だからです。

5月29日には横浜も空襲が行われ、

「横浜大空襲」で横浜は焦土化します。

そしてさらに311は震災の日となりました。

これらの記憶に少し寄り添っていく310にシフトしてはどうでしょうか。

だから 三塔の日を無くすというのではなく

三塔が

「震災復興を見続けてきた歴史的建造物」と呼ばれているように

また今回も横浜市中区が掲げているように

絆を基本に

「三塔絆の日」

良いネーミングは思い当たりませんが、今後

新しい意味合いを抱合しながら今日のこの日を

楽しんでいくのはいかがでしょうか?

(国際都市 横浜の要)

この三塔にはそれぞれ歴史的役割を担ってきました。

■横浜税関「クイーンの塔」

三塔の中で最も海(港)に近く、日本の国際化の道先案内人として重要な役割を担ってきました。

■神奈川県庁本庁舎「キングの塔」

開港場「横浜」の行政を司り、居留地を舞台に国際都市の要となってきました。

■横浜市開港記念会館「ジャックの塔」

現存する塔の中では最も歴史があるものです。

関東大震災も経て現在に至ります。

この「横浜市開港記念会館」は、まさに横浜を舞台とした市民の言論の発信基地でした。

三塔は「国際都市 横浜の要」の役割を担ってきました。

しかも、焦土化した横浜大空襲にも生き残り、戦後横浜復興のシンボルともなったランドマークでした。

例えば

■横浜税関「クイーンの塔」には安寧を

■神奈川県庁本庁舎「キングの塔」には再生を

■横浜市開港記念会館「ジャックの塔」には希望

といった意味合いを重ね合わせていくことができると思います。

ここに横浜マリンタワー、横浜ランドマークタワーを加え

5塔物語へと拡大していくことも可能なのではないでしょうか?

横浜は復興 再生の街です。

(余談)

今年は 崎陽軒の「三塔弁当」がありません。残念です。

方針変更のお知らせ。

2013横浜わが街シリーズ 方針変更のお知らせ。

今年に入ってからは2月までフリーテーマできましたが

Facebookで紹介がてら昨年の内容を再度確認していると

さらに修正・加筆の必要性があるものも多いので

2012年版をベースにしてさらに充実させていくことにしました。

スタイルは3月中に模索して4月には安定させたいと思います。

例えば今日3月5日は

No.65 3月5日 サルビアホール一周年(修正版)

鶴見区民の花サルビア(平成3年11月15日制定)から付けられた区民文化センター「サルビアホール」が2011年の今日、オープンしました。

と紹介しています。

改めて市内文化施設というものを調べてみましたが

一時期、箱もの箱もの!と批判された割に増えていますね。

採算がとれているのか?調べていませんが

区民文化センター以外にも 横浜市内は

劇場・ホール・スタジオ系で言えば

ボス格の

■横浜みなとみらいホール

■横浜アリーナ

■KAAT 神奈川芸術劇場

吉野町市民プラザ

岩間市民プラザ

関内ホール

横浜にぎわい座(地下ののげシャーレは多目的ホール)

横浜市教育会館

横浜市社会福祉センターホール

横浜市青少年育成センター

横浜人形の家

横浜市大倉山記念館

大さん橋ホール

新都市ホール

横浜情報文化センター

かながわアートホール

かながわ県民センターホール

かながわ労働プラザ

地球市民かながわプラザ(あーすぷらざ)

神奈川県民ホール

神奈川県立音楽堂

神奈川県立青少年センター

はまぎんホール ヴィアマーレ

(いちいちリンクは付けませんでした)

規模、特性も異なるので一概にいえませんが、

ありますね。

他に3月5日は

1854年(安政元)

吉田松陰、海外渡航を狙って保土ケ谷宿にくる

※新暦か旧暦か未確認ですが面白いネタ!ですね。

1937年(昭和12年)

商工奨励館増築工事竣工披露式を挙行する。

1950年(昭和25年)

フライヤージムで日米初の女子バスケットボール大会開催。

1972年(昭和47年)

旧米軍フライヤージム取り壊し

【418】の代りに番外編「区史を駆使?」

3月1日になりました。

この二週間、私用で横浜におりません。

環境が集中してPCに向かうことができず

殆どしっかり「ブログ」アップができない状態です。

この1週、

手元のポータブルHDDのストックだけで

ネタを使っているため ちょっと深みに欠けます。

ご容赦ください。

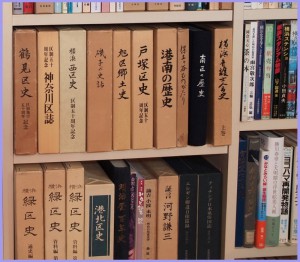

今日は 資料の話しを

ブログネタの参考図書になる

区史の活用

図書館に行けば済むのですが

総合史の資料として、区史は欠かせない

というのが

コレクターの自己弁護です。

現在九区の史料を集めた事になります。

まだ 半分ですが 無理して収集はしないように

ゆっくり 収集することにしました。

安く入手するよう探しています。

どうも一冊入手すると

揃えたくなるのが 困ったところです。

緑区史全三冊4,000円は良い買物でした。

それにしても 横浜市の各区はなにかにつけて

「フォーム」がバラバラですね。判型くらい揃えて欲しいものです。

(フォームと個性)

横浜市に限らず、資料のフォーマットが中々揃いません。

電子化上のフォームの統一もぜひ 検討して欲しいところですが、

紙媒体のフォームは横浜を例にとれば

区の広報紙もバラバラですね。散策情報も個性と言えば個性ですが

基本コンセプトを決めれば 18区全体を簡単に俯瞰できます。

区は“区民”へのサービスばかり考え過ぎで区外の市民への情報サービスの

必要性を重視していないようです。

まあ 東京もバラバラですからね。

でも フォームは揃え、中身で勝負!大切な考えだと

私は 考えますがどうでしょう。

Myコレクションで集めたは良いが

殆ど目を通していないのが

■「関口日記」

幕末期に生麦村の名主を勤めた関口家の歴代当主が、約140年間にわたって書き続けた日記です。生麦事件の部分が良く資料として使われます。

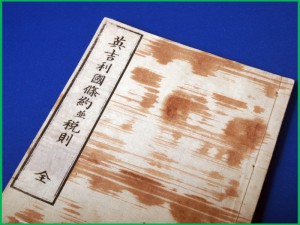

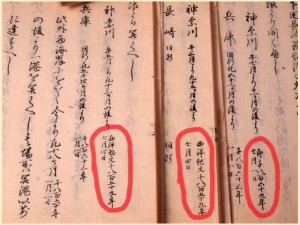

■「安政5カ国条約」写

私の最大級コレクションが 五カ国と結んだ通商条約の幕末写本です。

このブログでも最大限活用しています。

(番外編)

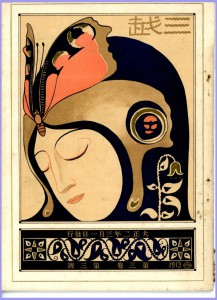

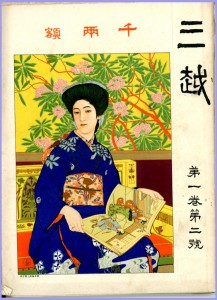

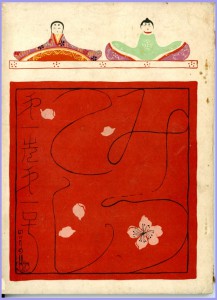

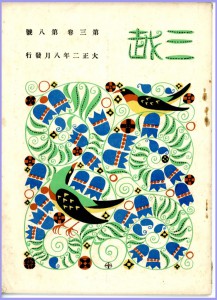

お宝をちょっと紹介しましょう。

内容は 今熟読中なので 近々!!【市外編】で紹介します。

横浜ではありませんが、百貨店のパイオニア「三越」の明治から大正時代に発行されたPR誌です。6冊学生時代に入手していたことを忘れていました。

価値ある内容です。横浜にも関係のある記事もありますので

おいおい 関連で紹介していきましょう。

本日は すみません ここにて 失礼。 「光」時代に慣れると遅い回線は

つ・ら・い

No.419 落胆の身を江湖にさらす

No.418を419と間違えました。

修正するとちょっとややっこしいのでこのままにして、明日418としてアップします。すみません。

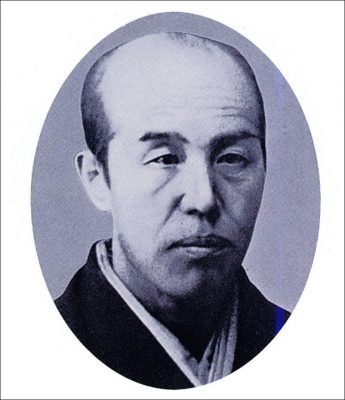

今日は銀行家であり実業家、教育者、茶人でもあった

“中村道太”という人物を紹介しましょう。

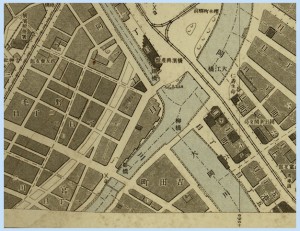

|

| 旧正金銀行本店、現県立歴史博物館 Wikiより |

小さいころから秀才で漢学,国学,英学などを学んだ中村道太は

丸善の初代社長を務め

豊橋第八国立銀行を創業

横浜正金銀行初代頭取となり

その手腕を発揮しますが

時代に翻弄され 85歳で亡くなるまで

落胆の人生を歩みました。

No.59 2月28日 アジア有数の外為銀行開業

(波乱の人生第一幕明治維新)

1836年(天保7年)中村道太が生まれた吉田藩士(現在の豊橋)は徳川家臣として立藩した徳川幕藩政権に近い藩でした。

譜代大名が歴代藩主を務め、吉田藩に入部することは、幕閣になるための登竜門のひとつといわれてきましたが、幕末は財政危機を迎えます。

優秀だった道太は、1866年(慶応二年)江戸詰を命じられ上京、

福沢諭吉や勝海舟の存在を知り

特に福沢の「西洋事情」を読み感動し築地鉄砲洲の藩屋敷で私塾を営んでいた福沢を訪ね運命的出会いとなります。

幕藩側だったため、新政権からは厳しい対応を迫られます。

武士だった中村は明治に入り、立場にこだわることなく近世から近代へいち早く考え方を切り替えます。

藩の財政を福沢から学んだ簿記の考え方で立て直し、

1870年(明治3年)には34歳の若さで好問社学習所(女子教育学校)を豊橋に設立します。

その後、道太は旧藩主の江戸藩邸の家財整理の役目で江戸に出ます。

役目を終えた後、

自宅を洋物の商店にして

商人としての新しい人生を歩みだします。

その後、福沢諭吉の推薦で横浜に行き早矢仕有的の丸屋に入社し

1872年(明治5年)共同経営者となります。

ここから中村と「横浜」が 点と線のように絡み合う運命が始まります。

横浜に創業した丸屋商社は後に東京へ移り丸善となり、

中村は地元に戻り 豊橋で第八国立銀行設立に奔走しますが、

その間 早矢仕有的、小泉信吉、福澤諭吉、大隈重信らと協議を重ね、

外貨銀行の必要性を強く感じ 設立準備を進めます。

一度出した願いは却下されますが、

1879年(明治12年)12月11日に「正金銀行創立願」が認可され、

横浜正金銀行が設立されます。

1904年(明治37年)に建設された横浜正金銀行本館は妻木頼黄の設計。関東大震災でも建物の倒壊等はありませんでした。

(波乱の第二幕)

横浜正金銀行初代頭取に就任し、

ここから中村道太の波乱の人生第二幕が始まります。

中村を頭取とし、資本金300万円で始まった横浜正金銀行は、その後国際金融面で明治政府を支え続けることになりますが

創設早々、横浜正金銀行、銀貨相場の下落・荷為替や貸出などで不良債権を生じ経営危機に陥ります。

1882年(明治15)年7月に中村道太は責任を取って辞任します。

が、

その前年1881年(明治14年)に、明治時代を揺るがした「明治十四年の政変」が起ります。

明治期 岐路に立つ大事件が次々と起こります。

1877年(明治10年)には内乱「西南の役」

1878年(明治11年)には大久保利通暗殺という動乱を経て、

1881年(明治14年)初めに明治14年の政変。

君主大権を残すビスマルク憲法かイギリス型の議院内閣制の憲法とするかで争われ、後者の中心人物だった「大隈重信」以下ブレーンの福沢諭吉及び慶應義塾門下生を徹底して政府から追放した政治事件。

この政変で大日本帝国憲法が君主大権を残すビスマルク憲法を模範とすることが決まります。

この「明治14年の政変」はもう少し複雑な背景がありますが、別途紹介します。

中村道太は政変のあおりを食ったのかもしれません。

横浜正金銀行からも慶応義塾色が排除され、道太も悪者扱いされますが、その後社史でも復権します。

そして、中村道太は正金銀行を辞めるとき、額面で2,000株を買取ることになります。当時、経営が思わしくなかった正金銀行株は下落していました。額面100円が90円だったそうです。

ところが、正金銀行株は280円に跳ね上がり友人に売却し大きな資金を得ます。

(落胆の第三幕)

中村は、その後少し政治の世界に入っていきます。

慶応義塾を辞めた井上角五郎を朝鮮に送り“革命の志”金玉均支援活動に関わります。

一方で東京米商会所の会頭に就任し業界を指導しますが、

これもまた 反大隈派の急先鋒だった睦奥宗光と井上毅らによって叩き潰されます。(このあたりもドラマチックです)

東京米商会所は閉鎖され中村道太はまた、道を閉ざされます。

大隈と福沢は別の道を探れ!といったのかも知れませんが

中村は東京米商会所再建に奔走し私財を全て投げ出します。

このあたりから 中村道太の人生がずれはじめます。

活動の記録が消えうわさ話ばかりが残っています。

旅館経営、寿司の販売、清元の流し など

実際は 隠遁生活を送っていたようですが、

その後85歳で亡くなるまで

実業の世界に彼の姿を見る事はできませんでした。

(意外な横浜つながり)

1883年(明治16 年)「昼花火」の技術を日本人で初めて米国特許として取得し1904年(明治37年) のセントルイス万国博では、最高金牌を受賞した平山甚太の花火製造所を

No.308 11月3日(土)対米初の特許は横浜花火

で紹介しました。

この平山甚太は横浜商法学校(現在のY 校)創立発起人の一人でもありますが、

平山の兄が中村道太です。

作家の獅子文六は平山甚太の孫で2010年APECでオバマ大統領が来日した際、

菅総理に日本人として初めて甚太が取得した米国特許の複製が贈られたニュースを見た方も多いと思います。

兄弟だった中村と平山、一時期中村道太も弟の協力で“豊橋花火”の事業化に取組み海外輸出もおこなっていたそうです。

もうひとつ、

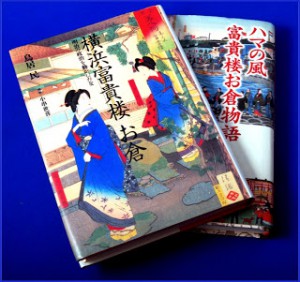

No.255 9月11日(火) 謎多き尾上町の女将

中村を支えた女性がいます。

富貴楼のお倉です。

ココからは推論の推論ですが、

伊藤博文が比較的、大隈や福沢の考えに寛容であったことや

朝鮮半島をめぐる時代認識も福沢等に近かったのは?

彼女の関わりが少し あったかもしれません。

この辺で、富貴楼を巡る明治初期のドラマが生まれるかもしれませんね。

このあたりももう少し掘り下げたいところです。

今日は これまで。