ホーム » 2014 (ページ 5)

年別アーカイブ: 2014

横浜・公園物語

今日は横浜の公園について紹介します。

まず メジャーな公園に関しては

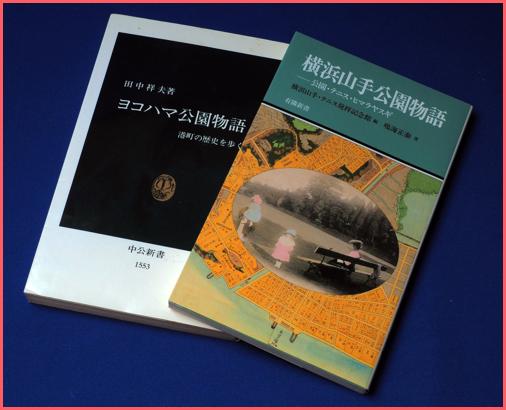

「ヨコハマ公園物語」「横浜山手公園物語」というすばらしい本が出ています。

この本に紹介されている横浜市内の代表的な公園をまず画像で紹介しましょう。

この本に紹介されている横浜市内の代表的な公園をまず画像で紹介しましょう。

「掃部山公園」

「山手公園」

「山手公園」

「横浜公園」

「横浜公園」

「三渓園」

「三渓園」

「山下公園」

「山下公園」

その他「港の見える丘公園」「大通公園」「上海横浜友好園」「臨港パーク」

その他「港の見える丘公園」「大通公園」「上海横浜友好園」「臨港パーク」

ここで紹介された横浜の公園はぜひ一度は訪れてみることをお勧めします。

ここで紹介された横浜の公園はぜひ一度は訪れてみることをお勧めします。

「三渓園」は有料ですが神奈川県内屈指の日本庭園です。

(横浜の公園概要)

横浜市内には市の管理する公園と県が管理する公園合わせて2,625あります。単純に計算しても1区あたり145ある計算です。(平成25年現在)

※こどもの国は含まれていません。

この2,600の公園の中で多数を占めるのが「街区(公園)」で約2,300弱あります。昔「街区公園」は「児童公園」と呼ばれていました。

横浜市内には

街中の小さな公園から

50ヘクタールを超える規模の公園まで整備されています。

(広い公園ベスト10)

第1位「金沢自然公園」横浜市金沢区釜利谷東五丁目15ー1

第2位「横浜動物の森公園」横浜市旭区上白根町1145ー3

第3位「新横浜公園」横浜市港北区小机町3300

第4位「海の公園」横浜市金沢区海の公園10

第5位「こども自然公園」横浜市旭区大池町65

第6位「県立四季の森公園」横浜市緑区寺山町

第7位「県立保土ケ谷公園」横浜市保土ケ谷区花見台

第8位「三ツ沢公園」横浜市神奈川区三ツ沢西町3ー1

第9位「県立三ツ池公園」横浜市鶴見区三ツ池公園

第10位「舞岡公園」横浜市戸塚区舞岡町1703

※横浜市・神奈川県 緑地資料から

これらの公園、広いだけではなくそれぞれに個性のある公園として整備されています。

「金沢自然公園」と「横浜動物の森公園」は共に動物園のある広域公園です。

第1位「金沢自然公園」公園面積577,593平米

http://www2.kanazawa-zoo.org/service/map/

第2位「横浜動物の森公園」公園面積541,132平米

※現在整備中ですので修正しました。

「横浜動物の森公園」一体は現在整備中で全体公園計画の一部が公開されています。整備途中の公園面積をランキング2位としました。

予定では総面積約103.3haになり横浜最大級の公園になります。

予定面積は動物園(ズーラシア)53.3ha 植物園が50.0haの規模です。

現在の整備公開部分のほとんどが「ズーラシア」として開園しています。

http://www2.zoorasia.org

第3位の「新横浜公園」公園面積535,363平米

どこかお分かりですか?

「日産スタジアム」を含む鶴見川岸の広大な運動公園です。

http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/park/shinyoko/b000.html

第4位の「海の公園」公園面積470,155平米

金沢区にある総合公園で

「市内で唯一海水浴ができ、春先には潮干狩りが楽しめる、美しい人工の砂浜」です。

http://www2.umino-kouen.net

第5位の「こども自然公園」公園面積464,118平米

第5位の「こども自然公園」公園面積464,118平米

横浜市旭区大池町にある広域公園で、個人的にはバーベキューできる都市公園のベスト3に入る環境です。

http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/park/yokohama/ko-sizen.html

第6位の「県立四季の森公園」公園面積453,000平米

名称の通り神奈川県立公園の一つです。神奈川県は横浜市内に大きい公園を4つ管理しています。その中の3つがベスト10に入っています。ここは広大な傾斜地に横浜の持つ谷戸の原風景を堪能できる風致(里山)公園です。

http://www.kanagawaparks.com/shikinomori/

第7位の「県立保土ケ谷公園」公園面積340,000平米

神奈川県立公園の一つです。音楽ホールや様々なスポーツ施設が整備されています。

http://www.kanagawa-park.or.jp/hodogaya/

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6599/p19722.html

第8位の「三ツ沢公園」公園面積300,055平米

第8位の「三ツ沢公園」公園面積300,055平米

横浜市神奈川区三ツ沢に広がる運動公園で、東京オリンピックの会場となり現在も多彩な運動環境を持っています。

http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/park/yokohama/mitsuzawa.html

第9位の「県立三ツ池公園」公園面積297,000平米

第9位の「県立三ツ池公園」公園面積297,000平米

1,600を超える桜の木が咲き誇る総合公園です。

http://www.kanagawaparks.com/mitsuike/

第10位の「舞岡公園」公園面積285,000平米

戸塚区にある広域公園ですが、公園を取り巻くエリアも総合的に保全されていて、公園そのものも大きさよりもスケール感があります。

http://maioka-koyato.jp

ここまで 横浜市内の広い公園を紹介してきましたが、お気づきでしょうか?

ここまで 横浜市内の広い公園を紹介してきましたが、お気づきでしょうか?

「広域公園」「運動公園」「風致公園」「総合」という区分が公園にはあります。

私たちが気軽に利用している「公園」ですが、この区分・分類となるとかなり複雑なしくみになっていることに驚かされます。

http://ja.wikipedia.org/wiki/公園

このwikiを読んで「公園」を定義できる人は少数派(一部専門家)でしょう。

■公園緑地は大きく三つに分かれます。

(公園)

営造物公園

地域性公園

(緑地)

地域性緑地

上記の区分の中で、都市公園の領域がさらに細かく区分されています。

◇基幹公園

(住区基幹公園)

街区公園

近隣公園

地区公園

(都市基幹公園)

総合公園

運動公園

◇特殊公園

風致公園

歴史公園

◇広域公園

◇緩衝緑地等

特殊公園

緩衝緑地

都市緑地

緑道

◇広場公園 他

ここの説明は省略します。

長くなりましたので一つだけ

横浜のスポットニュースを!

全国初の「立体都市公園」が横浜にあります。

どこだかご存知ですか?

(撮影時期が造営直後、現在はもう少し変わっています)

(撮影時期が造営直後、現在はもう少し変わっています)

※山手に新しくできた「アメリカ山公園」です

今年は 公園巡りをしてみようか と思っています。

小さな小さな街区公園から「お宝」を探し出してみようかと。

今回は解説ばかりで面白みに欠けたかもしれませんが、

近所に変わった公園ありませんか?

(こどもの公園関連ブログ)

No.101 4月10日 薄れ行く災害の記憶

No.215 8月2日 (木)継続は力なり

ちょっと面白公園ネタ

No.133 5月12日 餌の勝ち!(加筆修正)

横浜消滅(後編)

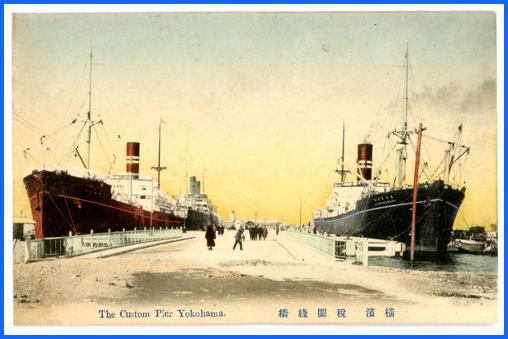

私が追いかけているテーマの一つが帝都東京と港都横浜の都市間競争です。

前編で港造り(築港)の視点から東京と横浜の築港競争の歴史を追ってみました。

前回をレビューします。

横浜港は開港以来諸事情で30年間手つかずの状態が続きます。

明治時代に入り、横濱築港計画と同時に帝都東京港の開設計画も持ち上がります。

開港時、徳川幕府が江戸解放※を嫌ったために役割が巡ってきた「横浜」開港の意味合いが明治以降無くなってきたからです。

※単に江戸回避政策だけではなく、横浜が港に適していたことも当時ペリーの測量等で認識されていたので、良港という視点で横浜開港の要因の一つとして挙げることができるでしょう。

明治維新早々から帝都開港(築港)論が浮上しますが様々な条件が重なり、横濱築港・大さん橋造営が実現します。

(神戸・大阪)

(神戸・大阪)

横浜港は神戸港と比較するには最適です。神戸は横浜同様、大阪とのライバル関係にあります。

簡単に神戸港と横浜港を大阪・東京との関係で比較してみましょう。

(距離)

○神戸・大阪間の距離は?

直線で28km離れています。鉄道距離では33.1kmです。

道路アクセスは33kmです。

○横浜・東京間の距離は?

直線で27km、鉄道で28.8km、

神戸・大阪間と殆ど変わりません。

道路アクセスは東京・横浜間36kmです。

では現在のアクセスコストは?単純計算で

東京ー横浜間は25分で、運賃は450円です。

大阪ー神戸間は25分で、運賃は390円です。(官民共同か国営か)

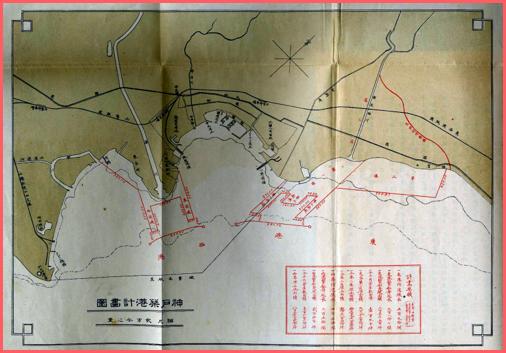

神戸港の桟橋建設計画は民間資本を導入して1882年(明治15年)「神戸桟橋会社」を軸に進められます。

一方で横浜の横浜貿易商達は「横浜桟橋株式会社」の設立を1886年(明治19年)企画し神奈川県知事宛に設立許可を請願します。

神奈川県(沖守固知事)はこの案を【内務省】に上申しますが却下され、

逆に独自の【内務省案】を提示されたために紛糾し棚上げになってしまいます。

そこに、

【外務省】【大蔵省】【内務省】さらには【逓信省】が横浜港築計画に参入し地元ををも巻き込み(5つ巴?)事態が混迷・膠着します。

横浜港の果たす役割が重要であったことが背景にありますが、神戸との大きな違いは横浜港の貿易量の多さと<帝都東京の存在>があったからです。大阪港と神戸港の築港計画は横浜のような大きな軋轢は無く進行しますが横浜以上に築港の苦労がありました。

少し寄り道になりますが明治・大正期の大阪築港史を眺めてみましょう。

明治維新早々に大阪港の改修計画を手がけたのは

東京港の改修を計画したオランダ人技師G.A.エッセルとヨハニス・デ・レーケの二人です。

本来全国の主力港の築港計画主導権は【内務省】にあり、主要な港湾計画は【内務省】によって進められました。

ところが、東京でも横浜でも彼ら(オランダ人技術者)が示した計画は周到でしたが大幅に予算オーバーで頓挫しました。

再度大阪築港計画のキッカケとなったのが

1885年(明治18年)有史以来とも言われる淀川大洪水でした。

被災人口は276,049人、八百八橋といわれた大阪の橋30余橋が次々に落ち、市内の交通は完全にマヒし大阪は機能不全に陥ります。

http://www.yodogawa.kkr.mlit.go.jp/know/old/flood/bs004.html

治水を含め港湾計画の必要性が官民から持ち上がります。

1890年(明治23年)大阪の経済界は独自にデ・レーケらと天保山エリアの民間ベース築港計画を調査・立案します。

1894年(明治27年)大阪市によって築港計画が策定。

1897年(明治30年)大阪市主導の「大阪港第1次修築工事」の起工式。

1902年(明治35年)境川運河完成。

1903年(明治36年)大阪築港大桟橋が完成し、

公営電気鉄道では日本初の「花園橋〜築港」間に大阪市電築港線が開通します。

大阪は、民間と大阪市主導で構築計画が実施されていきました。

※明治期における全国の築港計画に果たしたオランダ人技術者の役割は大きいのですが、

その後の関係からか、英国の技術者が多く名を残しています。(神戸港)

横浜と似た開港事情を持つ神戸港ですが、築港に関しては技術的に条件が揃わず、神戸港整備は困難を極めます。

神戸港は水深が急激に深くなる特徴から「天然の良港」と呼ばれています。反面、明治初期そこに港湾機能を整備する過程で多大な犠牲と努力が必要でした。

特に、神戸を母港とした川崎財閥(松方コンツェルン)の築港への情熱が現在の神戸を築いたといっても過言ではないでしょう。

特に、神戸を母港とした川崎財閥(松方コンツェルン)の築港への情熱が現在の神戸を築いたといっても過言ではないでしょう。

また、樟脳、砂糖貿易で財を成した「鈴木商店」(日商岩井、双日のルーツ)の存在も、神戸経済の牽引力となりました。

前述の通り神戸港の桟橋建設計画は民間資本を導入して「神戸桟橋会社」を軸に進められます。この神戸桟橋会社設立には五代・鴻池・住友・藤田らが中心になって設立します。

http://www.pa.kkr.mlit.go.jp/kobeport/_know/p6/html/p-1-4.html

(産業構造の変化)

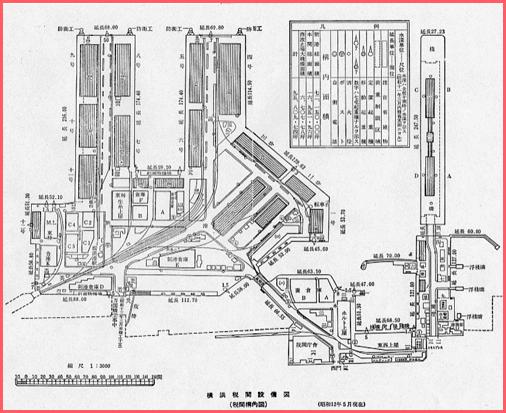

横浜港の港湾機能を拡充するために「新港ふ頭」計画が浮上します。

この新しい埠頭計画にも様々なプランが提出されますが、基本【大蔵省】税関のプランを軸に造築されていきます。

「新港ふ頭」は保税倉庫として「万国橋」で関内を結ばれました。因みに「万国橋」は【大蔵省】が作った橋です。

1905年(明治38年)12月28日に第一期の埋立が完成し、

1917年(大正6年)11月に第二期新港埠頭築港工事が完成します。

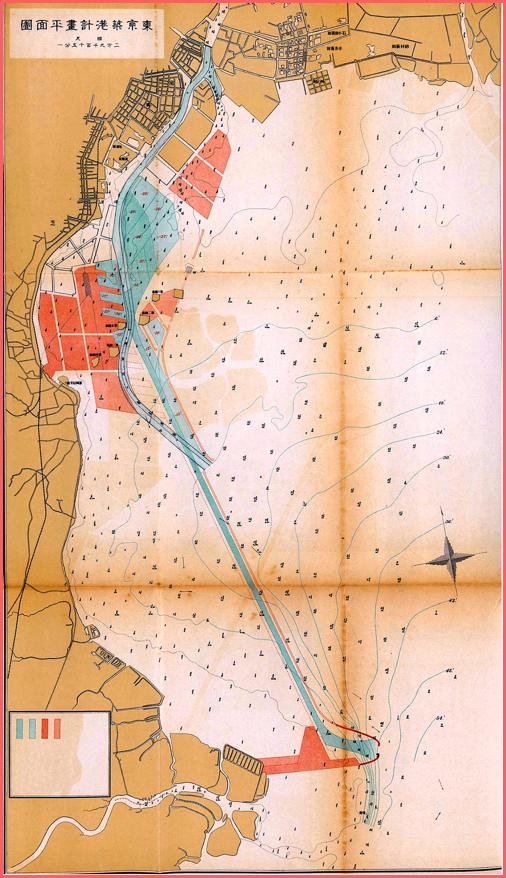

<新港埠頭も幾つかのプランがありました。上記図は横浜税関長案だったそうです>

<新港埠頭も幾つかのプランがありました。上記図は横浜税関長案だったそうです>

大正時代とはどんな時代だったのでしょうか?

1912年(明治45年/大正元年)7月30日〜1926年(大正15年/昭和元年)12月25日までが大正時代です。

この15年は国内外波乱含みの時代でした。

憲法制定後四半世紀がたち“大正デモクラシー”の時代、戦前議会制民主主義が最も安定していた時期ともいわれました。

経済的には、第一次世界大戦による好景気、その後到来する過剰投資による経済破綻、関東大震災による京浜工業地帯の壊滅と緊急輸入の後に景気回復の見通しが全く立たないまま昭和を迎えます。

横濱経済は浮き沈みの激しい「生糸輸出」から加工貿易による「工業化」への移行期にあたります。

明治末期に起こった未曾有の生糸不況は帝国蚕糸(株)を設立し、在庫調整機能を持たせることによってかろうじて乗り切りますが、日本の産業構造は原材料の輸出を元に製品を輸入する構造から、原材料を輸入し加工し輸出する加工貿易にシフトし始めていました。

(京浜工業地帯)

横濱と東京の間に広がる工業地帯を「京浜工業地帯」と呼びます。明治後期から大正にかけて、この京浜地帯に製造業が進出しはじめます。

1891年(明治24年)横濱船渠→三菱造船

1896年(明治29年)横濱電線製造→古河電工

1908年(明治41年)東京電気→東芝

1909年(明治42年)日本蓄音機商会→日本コロンビア

1912年(大正元年)日本鋼管→JFEスチール

1914年(大正3年)鈴木商店→味の素

1916年(大正5年)浅野造船所→日本鋼管→JFEスチール)

1916年(大正5年)旭硝子

1922年(大正11年)小倉石油→日石

1923年(大正12年)富士電機

1926年(大正15年)日清製粉

1926年(大正15年)麒麟麦酒→キリンビール

港湾の軸が次第に東京よりにシフトしていきます。

一方で外国の製造メーカーも横浜に進出します。

1925年(大正14年)2月には日本フォードが横浜市緑町に本社を置き、子安(大阪にも)に組み立て工場を開設し年間1万台体制を築きます。GMもこれにつづき日本進出しノックダウン方式で日本進出を図ります。

対する日本も横浜に1933年(昭和8年)自動車製造(株)を作りこの会社を母体として日産自動車が誕生し1938年(昭和13年)にはフォードを追い抜き年間2万台製産ラインにまで成長します

(生糸独占港)

産業の工業化が進む中、浮き沈みはあるものの生糸関係の輸出はほぼ横浜が独占していました。この独占体制が、横浜港の基盤でした。

ここに関東大震災が起こり 横浜と東京が未曾有の被害を受けます。

横濱市および横浜港最大の危機が訪れます。

生糸関係の貿易は神戸に解放され独占状態ではなくなり

復興計画は帝都中心で組まれていきます。

横浜財界、震災後に赴任した市長は横浜復興のために努力し、復興とダメージとなる東京港開港をかろうじて差止めますが、

1941年(昭和16年)に東京港が国際貿易港に格上げされ、戦争へと歴史の針は進みます。

皮肉にも、この年羽田沖に「羽田飛行場」が開場し、戦後の航空時代の先駆けとなります。

港都横浜は 消滅こそしませんでしたが、多くの障害を乗越えて現在があります。

ここでは戦前の横浜港に関して一側面を紹介しました。

(あとがき)

シンプルな表現を目指しましたが、逆に粗雑になってしまいました。特に後半は史実を端折りました。

ざくっと流れをつかんでいただければ幸いです。

帝都東京と港横浜は鉄道史、道路史からも面白いテーマです。

戦後かなり長い間国鉄は「桜木町」以降の延長を行いません。横浜駅西口の開発も戦後かなり時間が経ってからです。

海から横浜港湾岸を眺めると、戦後関内から高島にそして東神奈川へと都市開発が広がってきました。同時に東京もお台場周辺から隅田川河口に沿って新しいまちづくりが始まっています。

この先、少子高齢化社会に適応したスマートな街として生き残っていくのはどのあたりなんでしょうか?

震災後 昭和初期の横浜に関しては 横浜独特の「ハマのモダニズム」時代と言われています。

いずれこの時代の空気、どんな時代だたのか?紹介していきたいと資料を漁っています。

横浜消滅(前編)

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=5489

横浜消滅(前編)

最近関心のあるテーマが

帝都東京と港都横浜の都市間競争です。どでかいテーマなので、最早くじけそうです。

以前「横浜大さん橋」の歩みを通して横浜港の歴史を簡単に紹介しました。

今日は、港造り(築港)の視点から東京と横浜の築港競争の歴史を追ってみます。

概ね1920年頃までの<震災前>をまとめてみました。

歴史にもしかしたらは無いのですが、大都市横浜がもしかしたら無かったかもしれない転機が「横浜築港計画」に隠されています。

※前編は 明治時代の築港計画初期(第一段階)

(金がない)

日本が欧米列強の開港要求に応じ、1859年(安政6年)に横浜と長崎、函館の三港が開港します。米国を始め開国を求めた諸外国は最も江戸に近かった「横浜(神奈川湊)」に注目します。

一方、長崎は江戸時代からの国際港でしたが京都・江戸にも遠く、函館は露西亜以外は殆ど関心のない場所でした。

当然開港場としての役割が「横浜(神奈川湊)」に集中してきます。

徳川幕府はたった三ヶ月で開港場の整備を成し遂げますが、国家財政は破綻寸前で新政府に交代することになります。明治政府も資金不足で港湾設備どころではない状態がしばらく続きます。

※最終的に5港開港します。1868年1月1日(慶応3年12月7日)に開港した神戸港は横浜と似た経緯で兵庫津ではなく、神戸に開港場を作ります。

新潟港は1869年1月1日(明治元年11月19日)に開港します。(政情不安)

徳川幕府は現代流に表現すれば“小さな政府”“地方分権”でしたが、疲弊していた幕府財政に加え、経済危機は全国の諸藩まで波及していました。

度重なる財政失敗で幕府崩壊は時間の問題でした。

徳川幕府は“やめた!”と大政奉還を行います。

明治になってすぐに”版籍奉還”が行われ全国の諸藩は領地を返上し

たたみかけるように革命的制度変更の廃藩置県が実施されます。

歴史教科書では一行でしかない「廃藩置県」ですが数百年継続した武士の統治システム、そう簡単に解体できる制度改革ではありません。ところがすんなりいってしまいます。

要因は複数ありますが、多くの藩が、幕末からの財政難に喘ぎ苦しんでいた要因が最も大きいといえるでしょう。

明治政府は江戸時代の徳政令のように、財政破綻の責任は問わないとしたことですんなり廃藩置県が行われます。(一部軋轢は起こりますが)

中央集権を目指す明治政府は第一段階をクリアしますが

租税制度も未熟な状態でしかも藩閥の政争、リストラされた武士の不満の鬱積で政情不安が憲法制定あたりまで続きます。

今にして考えればよくぞ政権が崩壊しなかったな!と思う程の政変ラッシュが明治20年代まで起こりました。(放置された港)

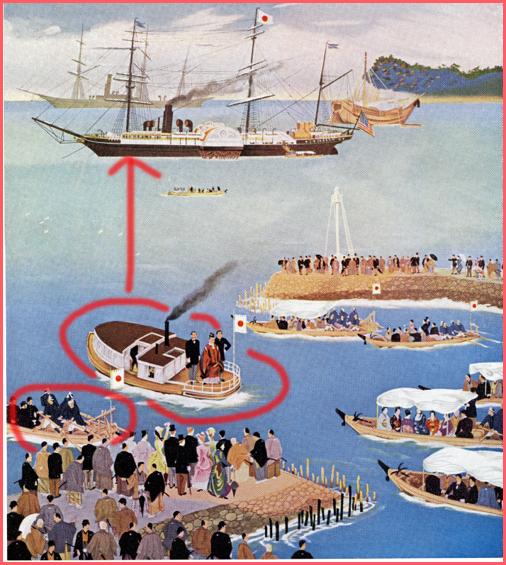

1859年に一応開港した横浜港ですが、開港以来初めて横浜港修築工事が始まる1889年(明治22年)まで30年間、殆ど放置されていました。

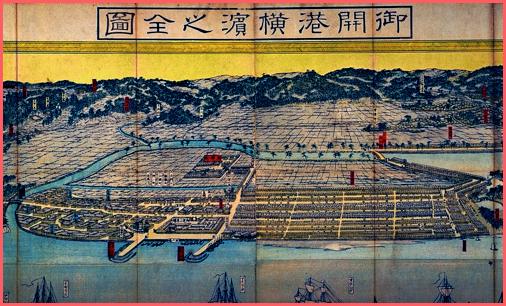

小さな船着き場程度の桟橋が二本突き出ている程度で、図版にもあるように小舟で沖の大型船に向かう「横浜港」では貿易もままなりません。

<1871年暮(明治4年11月)に横浜を発つ岩倉使節団>

<1871年暮(明治4年11月)に横浜を発つ岩倉使節団>

「横浜港」は単に資金面や政情不安だけで放置されていた訳ではありません。横浜を代表とする五つの港は、不平等条約の下で関税自主権をはじめ多くの治外法権を抱えていたため、本格的なテコ入れができなかったことも背景として理解しておく必要があります。(横浜経済人の悲鳴)

とはいえ、外国との貿易量は日に日に増加します。

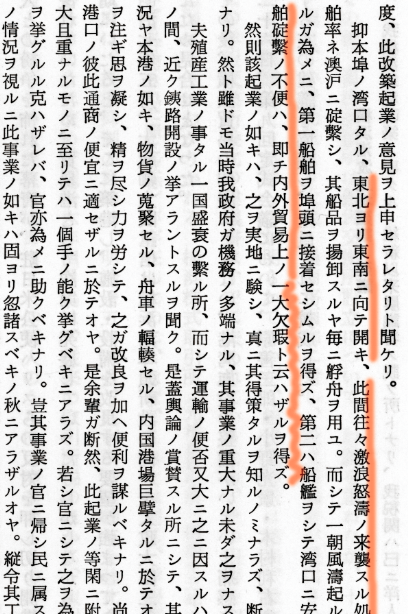

1881年(明治14年)3月23日、横浜経済人が一堂に集まる横浜商法会議所の総会で港整備への不満が一気に爆発します。

「横浜波止場建築ノ建議」を全会一致で決議、

とにかく(大型船の)接岸埠頭を早急に作ってほしい!

という要望書を国に提出します。

文面はかなり過激です。

<商法会議所が提出した建議の一部>

この決議のポイントは、官民共同経営で「官」の出費を減らすから動いてほしいという画期的なものでした。横浜経済人達は、貿易港の管理者で最も埠頭整備を実感していた「横浜税関」にも働きかけとにかく急いでほしいと切実な要求をぶつけます。

(二転三転すったもんだ)

明治政府は近代化を図るために、高額で多くの(お雇い外国人)を雇います。様々な領域に欧米人のノウハウを導入しますが、圧倒的に工部省採用の外国人技術者が多く、当時明治政府が富国工業化に心血を注いでいたか解ります。

ところが、現代まで後遺症となってしまう異なる“モジュール”導入が行われ現場がかなり混乱したことも事実です。

法整備、電力の周波数、鉄道のゲージ、電話交換機…他。

築港に関しては

オランダ人技術者とイギリス人技術者が活躍しますが、この二国決して良好な関係ではないことと、日本国内の政治闘争が築港計画に大きく影響していくことになります。

※築港の技術支援になぜオランダが選ばれたかと言えば、1871年(明治4年)に欧米各国を回り精力的に国外分析を行った「岩倉使節団」の大久保利通がオランダで、築港の重要性を実感し、運河都市でもあった東京の水運整備をオランダ人技術者に依頼したからです。

※英国人技術者は、土木系のインフラ整備を中心に後の工部省が積極的導入を図りました。

冒頭の

横浜商法会議所がしびれを切らすには理由がありました。

横浜・品川間の鉄道敷設は1872年(明治5年)に成功し、東京と横浜の時間が短縮されます。人は盛んに東京・横浜を行き来するようになり、

ニーズに応えるために横浜港の築港計画立案の作業が進められます。

時の大蔵卿大隈重信は太政大臣(総理大臣的存在)三条実美に

とにかく横浜港はこのままではだめだ。大型船が停泊できる“埠頭”の新設を訴えますが、金が掛かりすぎる!ということで却下されてしまいます。

1874年(明治7年)

【内務省】はオランダ人ファン・ドールンに計画書の提出を命じます。

1875年(明治8年)

【工部省】はイギリス人ブラントンに築港計画立案を依頼します。

これらの2案は予算の関係もあり大まかな考え方を示す程度のプランに留まります。

新政府になって10年たっても「みなと」は案だけあって手つかずで

1881年(明治14年)怒りの決議後、内務省が動きます。

1886年(明治19年)

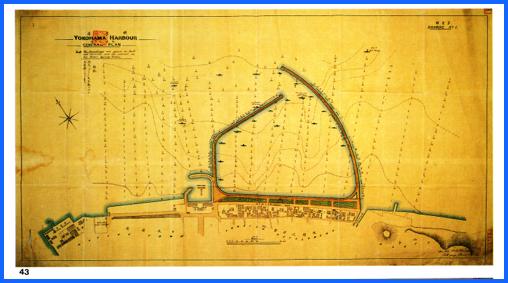

【内務省】はオランダ人雇工師デ・リーケ(Johannes de Rijke)にドライドックを含めた場所の本格的な選定依頼を行い

リーケからはドライドック候補地は「神奈川(湊)エリア」としそこを囲むような大きい防波堤を設ける提案が行われます。

一方【神奈川県】は、

1886年(明治19年)の同じ年

築港の調査と計画をイギリス人技師ヘンリー・スペンサー・パーマー(Henry Spencer Palmer)に依頼します。

近代水道の父である彼は、この年水道工事も佳境に入り、現場の信頼も高まっていた時期にあたります。水道工事と平行して調査も行い

パーマーは1887年(明治20年)に「横浜築港計画書」を県に提出します。

(さあどっちだ)

両者から「横浜築港計画報書」が提出され、どちらかを選択することになりますが、政界を巻き込んだ大騒動に進展します。

大久保さんお声掛かりの【内務省】で主流だったオランダ人技術者からはパーマー案への激しい批判が起こります。

【内務省】は改めてデ・リーケに再設計を命じます。内務省はどうしてもデ・リーケ案で行きたかったのでしょう、パーマーの欠点を指摘しその部分を補うプランをデ・リーケに求めたとしか考えられません。

そして、パーマー案と再構築されたデ・リーケ案が吟味・審査されますが、【内務省】の日本人技術者2名とオランダ人技術者ムルドルによる審査は一致してデ・リーケ案を推します。特に日本人技術者陣はパーマー案のメンテナンスの難しさに着目します。もし防波堤が壊れた時にパーマー案は修復が難しいという点の指摘が残されています。この指摘が後に時限爆弾のように爆発し、内閣総辞職にまでなってしまいます。

直ちに【内務省】のトップ内務卿の山県有朋は当時の黒田清隆首相にデ・リーケ案を元に請議を行います。普通なら、ここまでの手順を踏んで【内務省】デ・リーケ案となるはずでした。

パーマー案は「不経済にして実施が甚だ困難」であり

デ・リーケ案は「経済的に理に叶っていて横浜港の地勢にも適切だ!」まで付記されてしまいます。

ここに新しいカードが登場します。

【外務省】のトップ、外務卿の大隈重信が「まった!」をかけます。

デ・リーケ案ではなくパーマー案を採用して欲しい。と首相に談判します。二ヶ月の議論が行われ、黒田首相は「パーマー案採用」に傾き、【内務省】案を引っくり返します。

(外交手腕)

【外務省】のトップ、外務卿の大隈重信が畑違いの築港に口を挟んできた背景には、冒頭紹介した国際港の関税自主権、ひいては不平等条約の撤廃のための外交カードとして「横浜築港」を使いたかったからです。

単に利権争いなんかではなく、横浜開港場で貿易を一切仕切る外国人商社の活動をしっかり捕捉し課税したい。これは大隈重信と犬猿の仲だった当時の大蔵卿松方正義も共通認識でした。さらに黒田内閣の最大ミッションは「不平等条約」の撤廃ということもあり、米国の「下関戦争基金」も視野に入れ、英国との交渉カードにしたと大隈が考えたとしてもおかしくありません。

単なる政敵闘争で決まりかけていた山形有朋のメンツまでつぶして引っくり返しには、相当の理念がないと難しかったのではないでしょうか。

※「不平等条約と港湾行政」法学会雑誌2006年7月号 稲吉 晃

(東京へ)

開港し政権が変わったことで「横浜港」の役割は終わったと考える人たちが出てきます。帝都(首都)である東京に本格的な貿易港を作るべきだ。その方が合理的だと主張するキーマンが続々登場します。

三井の大番頭「益田孝」、明治の都市計画第一人者「直木倫太郎」、澁澤栄一

言論界では自由貿易を主張する田口 卯吉(たぐち うきち)他が帝都開港の論陣をはります。

前段でテーマとなった

築港に関する【内務省】のオランダ人技術者は、

江戸から近代都市への改造をミッションに来日していました。

当然、東京に機能を集中する提案には賛成します。

明治に入って東京府制が布かれ、

東京湾最大の拠点は東京、だったら最大港は

「東京でしょう」という当然の見解を前面に出します。

東京府知事 芳川顕正は

「横濱ハ埋リ強ク良港ニ非ズ。」

三井の益田は

「今日ノ商売上ヨリ論ズレバ、寧ロ東京ヲ選ムニ如カズ。」

と東京開港論を展開します。

1875年(明治8年)約1,900万円という超大型予算が東京築港のために認められます。時の内務卿 (後に横濱築港で大隈にメンツをつぶされる)山県有朋はゴーサインを出します。

1875年(明治8年)約1,900万円という超大型予算が東京築港のために認められます。時の内務卿 (後に横濱築港で大隈にメンツをつぶされる)山県有朋はゴーサインを出します。

※明治の1円は現在の2万円に相当するそうです。

ここが、横濱最初で最大のピンチとなります。

ここで東京開港、品川国際港が実現していたら、

今の横濱港の隆盛は存在していません。

ではなぜ、東京築港計画は実現しなかったのでしょうか?

資料を探る限りでは、横濱側は官民あげての激しい反対運動の成果とされていますが、東京側のニュアンスは政治的敗北と認識していたようです。

また、計画はあれども 予算不足だったことも横濱にとっては幸いしています。

当時日本の港湾整備に積極的だった政治家は大久保利通でした。

彼は 最初、東北の築港を手がけます。

「野蒜築港」(のびるちくこう)と呼ばれる港湾建造事業は仙台湾(石巻湾)に面する桃生郡(現・東松島市)を中心に行なわれました。東北の再生こそが維新以降の不平武士の雇用創出であり、東北物流の要と位置づけます。

この東北計画は災害等で未完成のまま頓挫します。

明治三大築港の一つですが、他の三国港(福井)、三角港(熊本)が成功しここ「野蒜」は挫折してしまいます。

この挫折は後の横濱、東京築港計画が慎重になった理由の一つとなります。

1894年(明治27年)大さん橋が完成します。

その後、横に新しい埠頭「新港埠頭」が整備され、横濱は名実共に日本の表玄関となっていきます。

(東京開港)

明治時代は横浜港が経済の中心でしたが、

田口卯吉は経済の視点から「東京開港論」を展開します。

当時は横浜経済中心に日本経済が回っていたこともあり、主論になりませんが、彼の主張が次第に時代の変化とともに東京開港へ傾いていきます。

そして「関東大震災」をキッカケに 横浜は復興から取り残され完全に日本の軸が「東京」に移り始めるのです。

東京と横浜の都市間競争、江戸のあだ花として開化した横浜が明治末期あたりから「東京」と競争を始めます。東京・横浜都市間競争、これが私の2014年のテーマです。

No.347 12月12日(水)横浜自立の原点(後編につづく)

横浜市出身山田太郎くん

山田太郎君

といえば、大ヒット漫画「ドカベン」週刊「少年チャンピオン」連載、水島新司作品の代表作の登場人物です。

50代は巨人の星、

40代はドカベンだそうですが

この「ドカベン」1972年(昭和47年)から1981年(昭和56年)まで連載されました。

ここに登場するドカベンが山田太郎君です。

実は「ドカベン」最初は柔道漫画だったそうです。私は野球時代しか知りません。

ドカベンの通う「神奈川明訓高校」は神奈川県にある私立高校を想定していますが、果たして明訓は横浜の高校か?という疑問が湧きます。おそらく そうでしょう。

少なくとも山田君は“横浜在住の畳屋さん”だったかな。確認してません。

「ドカベン」に登場する

県内のライバル校には

「横浜学院高校」なんとなく横浜高校らしく感じますが

「東海高校」これは東海大相模でしょう!

「白新高校」神奈川最強と呼ばれる投手、不知火守(しらぬい まもる)擁する最大のライバル校です。(神奈川ではなく作新の江川と同世代なのでこのイメージが被ってしまいます)

ドカベンの画像はありません。ごめんなさい。

DOYA!ことぶきの町は。

横浜には日本三大「寄せ場」の一つがある、

あったと言った方が正確かもしれない。

話では知っているが『この地』の歴史と現在を知る人はごく少数だ。特にある時代を刷り込まれた世代には近づきがたい“影”があった。

横浜市中区寿町とその周辺は、東京・三谷、大阪・釜ヶ崎(あいりん地区)と並ぶ日本を支えてきた経済の影のエリアとなったのが「寄せ場」である。

「寄せ場」とは日雇労働者の自由労働市場、青空市場(野外での職業あっせんを行う空間)主に港湾・建設業の職業あっせんする場所のことである。※1

「寄せ場」は別名ドヤ街と呼ばれている。

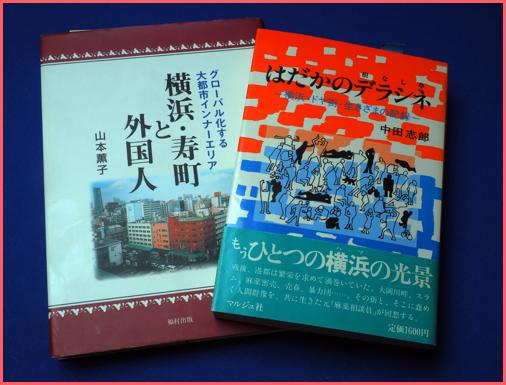

※1 『横浜・寿町と外国人』山本薫子 福村出版 2008(ドヤ街)

※1 『横浜・寿町と外国人』山本薫子 福村出版 2008(ドヤ街)

ドヤ街のドヤは“宿(やど)”を逆さにした隠語から始まった簡易宿泊所の集中エリアを指す。宿の街ではあるが、人が住むような場所ではないと自嘲的に呼ばれ、スラム街と同義語となっている。

横浜市中区寿町にある“ドヤ街”の歴史と現状を調べてみた。

現在、寿町一帯の簡易宿泊所集中エリアには約6,500人が暮らしているが住民登録者数は約3,500人に過ぎない。

日本三大「寄せ場」の中で「寿ドヤ」の特徴は、最も狭いドヤ街エリアであること、簡易宿泊所の“門限”が無いことなどが挙げられる。ピーク時には8,000人以上の“自由労働者”がいた。

東京山谷、大阪釜ヶ崎の“寄せ場”形成には戦前からの地勢的文脈があるが、横浜寿エリアは、突然作られた横浜開港場のように 戦後の空白から誕生した。

また、家族を形成する者も多く、子供たちや女性が多かったことも寿ドヤの特徴であったが、現在は大きくしかも急速に「全ての“寄せ場”」の状況が変化している。ここで簡単に寿ドヤの歴史を追ってみたい。

寄せ場と呼ばれる「寿エリア」は1955年(昭和30年)代以降に形成された。

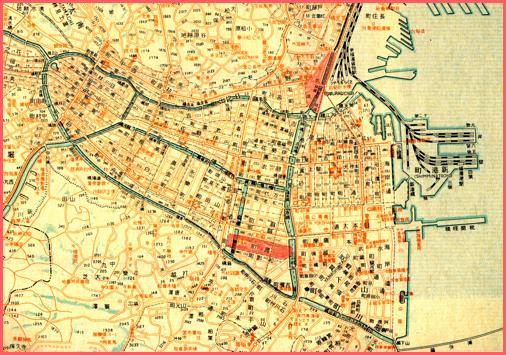

明治初期に吉田新田「一ツ目沼」と呼ばれた遊水池(沼地)が埋め立てられ、市街地を形成し生糸や材木などの市が並び賑わった。

「寿町」「扇町」「翁町」「松影町」「不老町」「蓬莱町」「万代町」等謡曲の曲名が町名となり「埋地7ヶ町」が誕生する。

「寿町」「扇町」「翁町」「松影町」「不老町」「蓬莱町」「万代町」等謡曲の曲名が町名となり「埋地7ヶ町」が誕生する。

この「埋地7ヶ町」が激変したのは横浜大空襲だった。

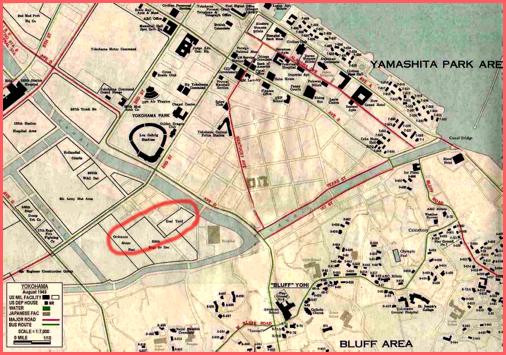

この空襲で甚大な被害が生じたこのエリアを終戦後米軍が接収し住民を排除し「グラウンド、石炭貯蔵所、キャステル・コート(士官宿舎)等」が設営された。

接収は1945年(昭和20年)9月29日に始まり1951年(昭和26年)から徐々に返還されて1958年(昭和33年)に完全返還となったが、転居した“元住民”は殆ど戻ることなく解除後の境界や地権等が不明確な場所に無秩序な建築物が建ち始めた。

さらに、野毛の職業安定所の寿町への移転を契機に戦後の混乱時にスラム化していた“桜木町・野毛”のスラムクリアランスのはけ口として「埋地7ヶ町」が「寄せ場」に変身する。

このエリアが戦後高度成長の横浜経済の負の部分を全て背負うことになる。

アルコール依存症、薬物依存症、結核、糖尿病、肝臓機能障害などの生活習慣病を患っている人が増大、スラム化に拍車がかかる。

1970年代に入り、高度成長に陰りが出てくるに伴い、ここに寄り集まった“自由労働者”には一足早く「高齢化・生活弱者化」が訪れる。

1983年(昭和58年)には横浜浮浪者襲撃殺人事件が発生する。

No.43 2月12日 “浮浪者狩り”現在

自立できないまま6,500人前後が独居しその85パーセントが生活保護を受け、半数が60歳以上の高齢者という「労働者の街」から「緊急福祉を必要とする街」に変貌してしまった。この街「横浜ドヤ寿エリア」には日本社会における深刻な「社会課題」が凝縮されている。1970年代から支援活動が継続して行われ現在、寿町内では30以上の地域団体がそれぞれの特色を活かしてホームレス自立支援を行っていることが救いだが、ひとときの猶予も許されない状況であることは間違いない。

ここには弱者としての在日外国人高齢者が多く、地域が乗越えていかなければならない重い課題となっている。NPO法人さなぎ達

http://www.sanagitachi.com

ことぶき共同診療所

http://kyoudouclinic.com

コトラボ

http://koto-lab.com/KOTOLAB_-_projects.html

コトブキ案内所

http://koto-buki.info/about/

横浜史最大級のミステリー?

このブログのネタは歴史的転換期となった横濱開港あたりがどうしても多くなってしまいます。今回も幕末ネタでご勘弁ください。

ただ、私の筆力を除けば“横浜最大級”のミステリーであることは間違いありません。

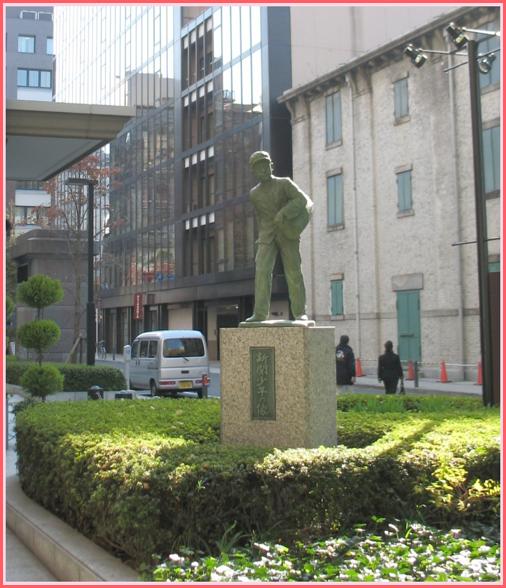

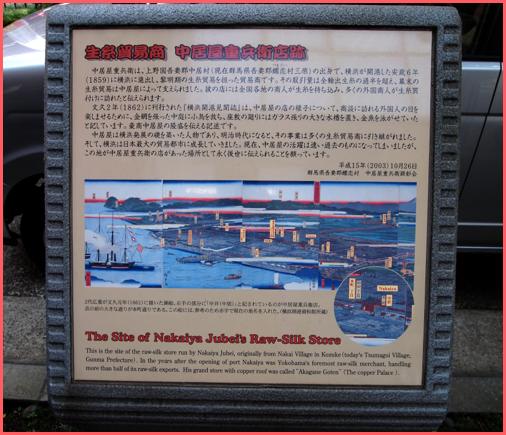

横浜市中区の関内にある“桜通”にひっそりとある記念碑が建っています。

横浜市中区の関内にある“桜通”にひっそりとある記念碑が建っています。

「生糸貿易商 中居屋重兵衛店跡」

中居屋重兵衛(なかいやじゅうべえ)

Wikiでは

http://ja.wikipedia.org/wiki/中居屋重兵衛

「中居屋 重兵衛(なかいや じゅうべえ、文政3年3月(1820年)〜文久元年8月2日(1861年9月6日))は、江戸時代の豪商・蘭学者。火薬の研究者としても知られる。中居屋は屋号で、本名は黒岩撰之助(くろいわ せんのすけ)。」

記述内容も少なく、断片的に史実を表記しているだけで、中々彼の人生は見えにくいようです。

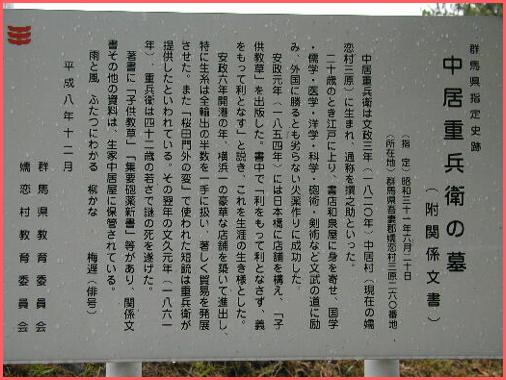

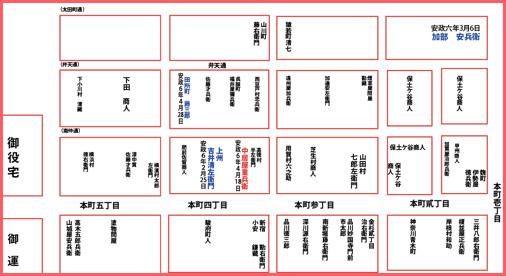

1859年(安政6年4月)に文献に登場した中居屋 重兵衛は、他の群馬商人と共に本町通近辺に生糸関係の店を開きますが、

2年後の

2年後の19611861年(文久元年8月)に店で起こった火事以降、突如姿を消します。

失踪の理由には諸説ありますが、

たった2年の間に開港場で三井の商店を遥かに上回る豪勢な銅御殿の店構えとなり、当時の原善三郎もその他の生糸商も少なからず中居屋 重兵衛の供給する上質な生糸・絹の恩恵を被っていたはずです。

ところが、記録から消えてしまいます。同時代の商人たちの記録にもまるで「箝口令」が敷かれたようです。

たった2年の期間に

いくら一攫千金の商いを求めた“山師”的な商人が全国から横浜に押寄せたとしても、成功の絶頂期になんらかの大きな力が働いたとしか考えにくいために

“陰謀”“暗殺”といった話が中居屋 重兵衛の周辺につきまとったまま時間が流れてしまいました。中でも井伊直弼暗殺の陰の立役者という説は荒唐無稽とは言えかなりの説得力があります。小説としてはすばらしいネタです。

とにかく信憑性のある資料が少ない点も彼を謎の人物にしてしまう大きな理由の一つです。

※実際の中居屋商店は、重兵衛失踪後も細々と続き、1870年(明治3年)に店を閉じたという資料が見つかっているそうです。

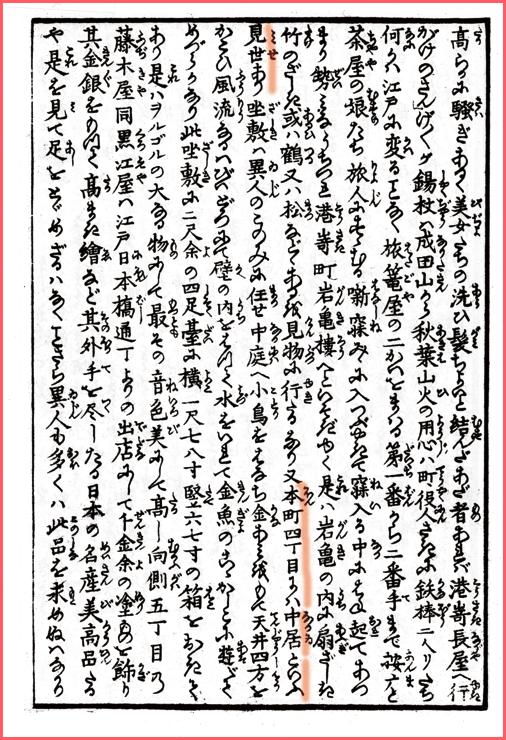

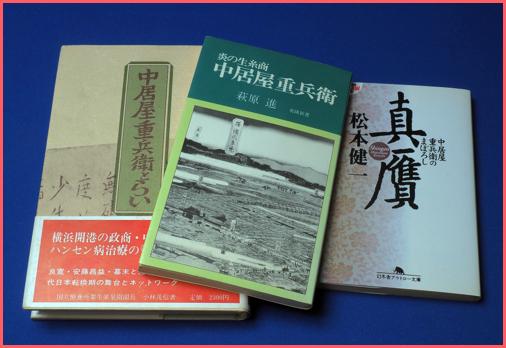

中居屋 重兵衛に関する研究資料を幾つか読むとそこに意外な側面が見えてきます。

中居屋 重兵衛に関する研究資料を幾つか読むとそこに意外な側面が見えてきます。

まず中居屋 重兵衛は武器商人であったことは間違いないようです。

上野国吾妻郡中居村、現在の群馬県吾妻郡嬬恋村三原から江戸に出るころ中居屋 重兵衛こと本名 黒岩撰之助は郷里群馬か江戸のどちらかで火薬の製造法をマスターします。

中居屋研究の第一人者である萩原進氏は「炎の生糸商 中居屋重兵衛」(有隣新書)で、大胆にも郷里を訪れた佐久間象山に「群馬」で火薬製造法を学んだ説を採っています。藩の命令で中居屋=黒岩家が火薬製造法を学んだと思われる資料もあり、この辺の歴史的判断は難しいところです。

中居屋 重兵衛が最も才能を現したのが「生糸ビジネス」です。

開港場に江戸を中心に商人が集まりますが、ビジネスコミュニケーションが殆どできない状況下、“一体 何が売れるのか?何を仕入れることができるのか?”殆ど手探り状態で開港場の西半分にニワカ仕立ての商店を建て、手持ちの商品を並べ始めた中でいち早く「これは絹・生糸製品だ!」と確信し

生産現場をおさえ、品質管理を行い一気に開港場への物流を確保した(数少ない)一人だったようです。

居留地でのビジネスは、商店を構えて小売りするのではなく、居留地の外国商館のまとめ買いに対応する“仲買”的な役割が莫大な利益を開港場商人にもたらしました。

居留地の日本人商人たちは“走り屋”と呼ばれ、居留地外国商館のニーズとオファーにいち早く応えることが成功への近道でした。

重兵衛にはその才があったということでしょう。そこには幕府の“掟”破りもじさない強引さもあり、また政商として派手に動き回ることで幕府を含め“敵”も多くなることは当然の結果かもしれません。

「中居屋 重兵衛とらい」小林茂信 皓星社(現在絶版)では、

群馬の生家黒岩家では古くから「ハンセン氏病」=「ハンセン病」を治療する家であり、黒岩撰之助=中居屋 重兵衛もまた、ハンセン病治療の「生き神様」と呼ばれた人物としました。ところが、歴史に残っている癩治療史には一切残っていないというミステリーを解き明かそうと試みた資料です。商人としての中居屋 重兵衛に歴史的資料が皆無でしたが、ハンセン病の専門医でもある小林茂信氏の資料には、傍証が数多く挙げられています。

ところが、この小林説の元となった「中山文庫(資料)」に疑問を持ち、<真贋>追求していったプロセスを描いたのが

「真贋ー中居屋重兵衛のまぼろし」(1998年・松本健一著 原本1993年新潮社刊)です。

著者 松本健一は2014年(平成26年11月27日)に亡くなった日本近代史・精神史を追求した人物で実際に「中山文庫」の出所先を追います。結論は<贋作>の積み重ねから作られたフィクションと結論づけます。

中居屋がこのハンセン病治療の「生き神様」でなくとも分かる範囲だけでこの時代のパイオニアであったことは間違いありません。

多くの群馬商人の中で飛び抜けて行動力と商才に優れた中居屋 重兵衛は、「絹の道」によって群馬と横浜を繋ぎました。高島嘉右衛門同様、政商のイメージで評価が低くなっているかもしれませんが、高嶋・中居屋 この二人抜きに横浜開港場の歴史は語ることができません。

今後の研究に期待したいところです。

横浜の寺島

前回「尾崎良三」について紹介しました。

ここに登場した寺島 宗則は、幕末維新の超優秀官僚ベスト3に入ると私は考えています。

ここでは、彼の天才ぶりに触れながら幾度となく訪れた寺島の“横濱”物語を紹介ましょう。

寺島 宗則(てらしま むねのり)

寺島 宗則(てらしま むねのり)

あまり彼の名は激動の幕末維新史の中で、比較的地味な存在かも知れません。鹿児島薩摩出身の寺島は現在の阿久根市に生まれ幼く藩医の松木家の養子となり蘭学を始めます。15歳で江戸遊学を認められ蘭学を学びその才能を発揮します。

http://kotobank.jp/word/寺島宗則

寺島が仕事先として横浜に赴任したのは1859年(安政6年)開港直前でした。大量の外国人との交渉ごとに対応するために全国の藩から人材を集めた中に“寺島”も一員として神奈川運上所に赴任することになります。

このとき、寺島宗則28歳、多くの関係者が直面した英語ショックに遭います。横浜開港場に押寄せる多くの米英人の話す“英語”の前にこれまで必死に学んできた“蘭語”が全く役に立たないことを実感します。

このときの様子を同僚だった福地源一郎は「横浜の運上所は何事も皆手初にて上下恰も鼎の沸くが如く、盂蘭盆と大晦日が同時に落合たる状況にて頗る混雑を極めたり」と記録しているように、日々激務だったようです。

福沢諭吉が横浜居留地でオランダ語が通じないことを実感したように多くの幕末の知識層が英語の必要性を「居留地 横濱」で感じ取ります。

ここからが 天才・秀才それぞれに外国語習得の個性を発揮します。横浜勤務の間に文久の遣欧使節団に加わるチャンスが訪れます。さらに海外渡航の準備をしている間に結婚の話がもたらされます。新婚生活は二ヶ月足らずしか無く、渡航しなければなりませんでしたが、寺島にとって至福の横浜生活が始まります。

結婚するまでは居留地の農家の一寓に仮住まいしたり、江戸の仮住まいに暮らすなど落ち着きませんでしたが、所帯を持つということで、江戸本郷三丁目に新居を持ちます。妻の名は茂登(もと)、侍医の曾昌啓(そうしょうけい)の長女です。

妻の茂登(もと)には妹天留(てる)が居り、天留が結婚した相手が寺島の同郷薩摩の有島武(ありしまたけし)です。明治維新後大蔵省租税寮に勤め横浜税関長、国債局長、関税局長など財務官僚として活躍後、実業界で活躍します。

有島の息子が作家の有島武郎、里見弴そして芸術家の有島生馬です。

※作家、有島武郎の息子が黒沢の「羅生門」溝口の「雨月物語 」他に出演した俳優の森雅之です。

寺島は、文久遣欧使節の総勢38名の一員として約一年の欧州旅行に出かけます。

この時に同行したメンバーには、福地源一郎、福沢諭吉、森山栄之助らが通訳として同行し、この旅の知見が後の明治時代に大きな影響力をもたらします。

この時、多くの同行者が仏蘭西の雅さに圧倒され賛美しますが、福沢と寺島は英国の倫敦に強い関心と衝撃を受け、その後の建国思想に大きな影響を与えます。

欧州から戻り、時代は一気に幕末の争乱時代に突入します。寺島宗則もこの波乱の時代に巻き込まれ、生麦事件がきっかけで起こった「薩英戦争」では敗北を知ると盟友五代友厚と二人で“自発的に捕虜”になり鹿児島から英国艦船で横浜まで行き、神奈川奉行時代に旧知の仲となった米国人ヴァン=リードを頼って上陸ししばし隠れ住むことにします。薩摩藩から逃げる中、刻々と変わる情勢に薩摩藩に戻ることを許された寺島は、語学力を認められ薩摩藩遣英使節団の一行19名の一人として“国禁”を破り英国に留学することになります。英国で寺島は

自由貿易と近代外交の実務を当時の英国政府が目指した小国主義的自由経済を目の当たりにしてきます。

寺島の吸収し理解した政治観について紹介するスペースはありませんが、少なくとも後に日本が歩んだ“富国強兵”“皇国史観”とは一線を画していたことは紹介しておきます。

帰国後まもなく薩摩藩江戸高輪藩邸詰めとなった寺島は、

慶応2年7月から精力的にしかも頻繁に横濱に通い英国公使パークスと様々な折衝を行います。その壮絶ともいえる倒幕に転換した薩摩藩支援交渉は三ヶ月にも及び、ここに強い信頼と絆が醸成されます。

時代は急転直下、大政奉還から明治維新となり綱渡りのような政権委譲が行われます。内政にも外交にも多数の問題を抱えたままの新政府移行でした。

当時、殆どの主要外国公使館は横浜に集中し、その事務にあたる「横浜裁判所」が諸外国との重要な折衝窓口となります。

No.79 3月19日 神奈川(横浜)県庁立庁日

建前上「横浜裁判所」総督は東久世 通禧(ひがしくぜ みちとみ)に決まりますが、実務に強い官僚がいませんでした。副総督にも大隈重信、睦奥宗光らが名を連ねていましたが、維新体制の確立のために殆ど横浜に来ることが不可能な状況で、居留地の諸外国関係者からクレームが殺到する事態に陥ります。

そこで 矢面にたったのが外交折衝力のある

寺島宗則でした。

彼は優秀なスタッフを数人引き連れ、“いやいや”横浜裁判所勤務となります。他にやりたいことがたくさんあったのでしょう、依頼があったときかなり抵抗しますが勝手知ったる横浜に着任します。

この時寺島37歳、働き盛りです。まずは野毛の旅館「修文館」の逗留し落着き先の住まいを横浜の豪農「吉田勘兵衛」宅に決め最初の仕事を始めます。

No.321 11月16日(金)吉田くんちの勘兵衛さん(加筆)

「横浜裁判所」は「神奈川裁判所」に、その後「神奈川府」「神奈川県」とめまぐるしく変わる中、弁天社近くに官舎も整備されそこに移り住み、いやいやながらも?精力的に開港場の案件を解決していきます。

行政組織が未整備の中

国政としての外交、

居留地他県内全般の地方行政一般事務に至るまでを管轄するという異例な役職に謀殺されます。

横浜時代のトピックスは幾つかありますが

最も寺島宗則らしい 即決力として評価できるのが

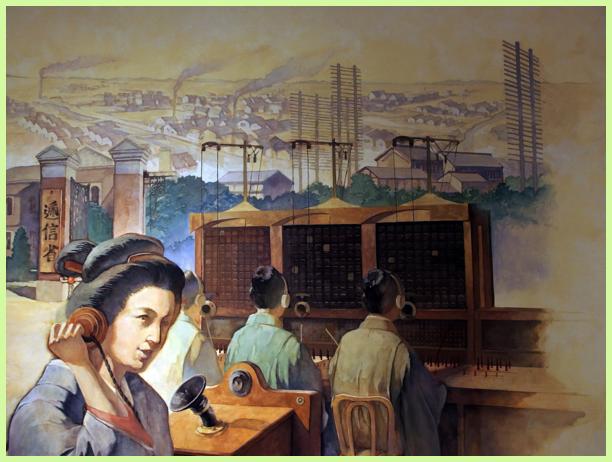

「電信事業」の推進です。

寺島はいち早く“ブレゲ指字電信機(モールス信号ではなく針で文字を指す方式)”を事後承諾で購入します。政府の了解を得た後、当時燈台技師として横浜の都市計画を担当していたリチャード・ヘンリー・ブラントン(Richard Henry Brunton)に相談し、英国から電信技師ジョージ・M・ギルバート(George M. Gilbert)を招聘し

1869年(明治2年)に横浜燈台役所と横浜裁判所の間に電信回線を敷設し通信実験を成功させます。成功を確認すると寺島は同年中に、横濱・東京間での電信による電報の取り扱い事業を開始します。寺島は「電信の父」とも呼ばれています。

No.26 1月26日 横浜東京間電信通信ビジネス開始

その後、明治政府は電信網の整備に力を入れ、横濱・東京間の電報の取り扱いが開始されてから数年で全国に電信網が張り巡らされます。

皮肉にも、同郷の西郷隆盛が起こした877年(明治10年)の西南戦争においても大いに活用され政府軍の勝利に貢献します。

<電話交換業務も横浜から始まりました>

寺島の情報インフラに対する理解の早さは 既に幕末に鹿児島で「ガス灯」「写真」「電信」の実験体験を率先して行っていることからも理解できます。

この「ガス灯」「写真」「電信」三つとも横浜で事業化されているというのも不思議な因縁といえるでしょう。

その後、寺島宗則は東京勤務となった後もしばらく横浜から通いつめますが

最終的には 東京築地木挽町に転居します。内政からもっぱら外交担当として海外と日本を往復することもしばしばあり、

都度 横浜港から出立し 横浜港に戻ってくることになります。

そんな折、たまたま英国公使を辞して帰国する際、倫敦留学から木戸の要請で帰国してきた10歳年下の学生 尾崎三良(おざき さぶろう)が、横浜港の入国手続きを嘆いたのが

「番外編」10月17日こら!ちゃんと仕事せい!

この時に見た横浜港は、何度も帰港している寺島にとって若き尾崎が憤慨している様を懐かしくも微笑ましく眺めていたのかもしれません。

大さん橋誕生、港の核芯(戦前編)

2014年(平成26年)は大さん橋誕生120年の年にあたります。

巷では100年、100周年を祝いますが暦では120年という年回りにも意味があります。

大さん橋誕生120年にあたり横浜開港の軸となった「波止場」の歴史を簡単に追っていくことにします。

(波止場) 街の形成には“芯”が必要です。

(波止場) 街の形成には“芯”が必要です。

歴史は城から育った城下町、寺社の門前に広がった町、街道の宿場町というように街は芯があれば大きくなってきた街を類型化しています。

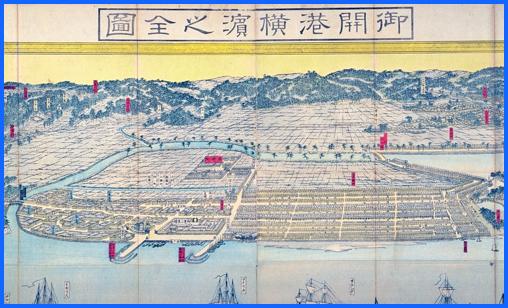

横浜はこの点、港が“芯”となった都市といえるでしょう。

改めて 世界最大級のCITY 横浜とは?考えてみましょう。

改めて 世界最大級のCITY 横浜とは?考えてみましょう。

政治学者で歴史家でもある 原武史は 民都「大阪」帝都「東京」と定義し 歴史学者 石井孝は「港都 横浜」としました。 この「港都 横浜」の核であり芯となった桟橋の歴史を調べてみると意外な側面が見えてきました。

波止場=桟橋の無い港町は存在しません。 桟橋は港の必須施設です。

(開港の歴史)

横浜が開港するきっかけとなったのが有名なペリー率いる“黒船”来航です。“蒸気船四杯飲んで夜も眠れぬ”大騒ぎとなります。その後、国内ではすったもんだしながら開国を決め、1854年3月31日(嘉永7年3月3日)に再来日したペリーと日米和親条約を締結することになります。

この日本最初の外交条約が締結された場所は?

この日本最初の外交条約が締結された場所は?

当時の地名で「武蔵国久良岐郡横浜村字駒形」現在の“開港広場”あたりです。この開港広場(幕府応接所)の先に、その後“開港波止場=桟橋”が作られることになるとは誰も予測していなかったでしょう。

→神奈川湊を国際港にすると列強に約束してしまいます。

(神奈川から横浜)

(神奈川から横浜)

時の徳川幕府は、「横浜は神奈川の一部だ!」と主張して

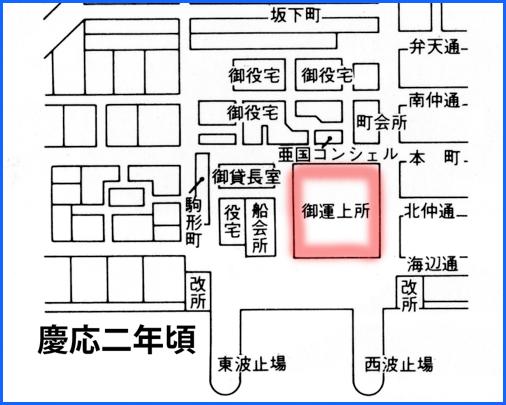

1859年(安政6年)横浜村が開港場となります。

幕府は旧来の石組み工法で“ペリー来航の応接所”となった“元浜”先に

幕府は旧来の石組み工法で“ペリー来航の応接所”となった“元浜”先に

二本の小さな波止場を造営

「横浜桟橋」が誕生することになります。一応「西波止場」「東波止場」と命名し、船着き場程度の「波止場」が誕生しますが、北向きの波止場には強い北風が吹くと波を被り全く係留することができない最悪の桟橋だったようで、開港場を利用する諸外国からはクレームの嵐となります。

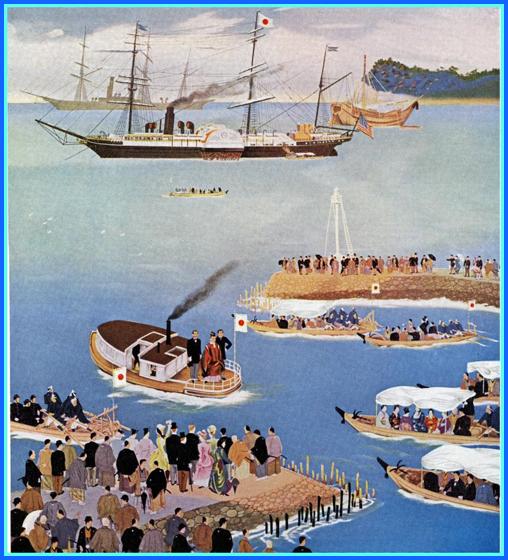

そこで、1867年(慶応3年)に波止場の改築が行われ、波受け用に湾曲するように突堤が曲げられ、これが後に“象の鼻”と呼ばれるようになりしばらくはなんとか利用されますが、

大きな船は接岸できず 沖に停泊し小舟を使って桟橋まで人や荷物を運ぶという実に非効率<粗末>な「港」でした。

大きな船は接岸できず 沖に停泊し小舟を使って桟橋まで人や荷物を運ぶという実に非効率<粗末>な「港」でした。

→居留地の居心地は意外に評判が良かったので、神奈川湊開港派や江戸開港派も次第に横浜を開港場として“公認”するようになりますが、

桟橋がね!なんとかならないか!

(日本人も怒り心頭)

(日本人も怒り心頭)

横浜港が「象の鼻」時代のエピソードが日記として残されています。

少々紹介しておきます。

明治政府の法務官僚となり活躍した“尾崎三良”(おざき さぶろう)の日記に

「我官憲の不常識なるに大いに不平なり。其他目につくもの聞くもの未開不文明なのには大いに失望せり。」とあります。

何を怒っているかといえば

怒りをぶつけた先は「横浜港」の入国手続きを行っていた「税関官吏」に対してでした。

時は1873年(明治6年)10月17日(金)まだまだ「象の鼻桟橋」時代です。

ことの顛末は英国公使「寺島宗則」と当時英国留学生だった尾崎三良が寺島に随行してイギリスのP&O社汽船で帰国した際、横浜港でのハプニングです。

帰国した母国の“入国審査”が遅れ横浜港内からなかなか上陸できず待ちぼうけになったことに尾崎は怒ったのです。 冒頭に説明したように

関東地区唯一の国際港「横濱」でありながら、“象の鼻”とよばれた小さな桟橋しかなく、欧米の大型船を横付けすることもできず、乗客は沖で小舟に乗換え上陸しなければならず、しかも外国人は治外法権のため自在に下船していくが、当の自国民“日本人”は税関の検査が必要だという法律はすでにあり外国船利用の日本人に適応されます。

ところが 審査する税関職員が来ない!と“尾崎三良”(おざき さぶろう)君は怒ったのです。最終的な顛末は下記ブログをお読みください。

「番外編」10月17日こら!ちゃんと仕事せい!

ここで登場した寺島宗則(てらじまむねのり)がまた横浜と縁の深い人物なので、近々紹介したいと思います。 桟橋に話を戻します。

居留地の大きさの割に小さな桟橋はすぐに限界となり、

1872年(明治5年)には

入国管理部門の所管省庁大蔵省が「横浜港波止場建築」を上申し、燈台を作った「ブライトン」や、ガス灯の技術者であった「プレグラン」らが“築港計画”を提案しますが、意思決定できず実施するには至らず状況は変わらないまま時が流れてしまいます。

燈台を作った「ブライトン」に至っては、1874年(明治7年)に横浜築港計画書を完成させ、明治天皇が天覧しほぼ決定する段階までになりますが、工部省はブラントン計画の無期延期を伝える事態に至り1876年(明治9年)に任を解かれ帰国します。

ブラントンアイデアは中々面白く興味深いものです。

ブラントンアイデアは中々面白く興味深いものです。

ブラントン他「築港計画」挫折の背景には

政府の(絶対的)予算不足と

「明治6年の政変」

「明治10年の西南の役」

「明治14年の政変」他 次々と事件が起こり

不安定な政治体制により決断ができない状況にありました。

ようやく「港問題」に動きが出たのが

明治20年代に入ってからでした。

1888年(明治21年)に市制が敷かれ36都市の一つ「横浜市」が誕生。

1889年(明治22年)にようやく大日本帝國憲法が公布され

1890年(明治23年)11月29日に施行。

そして ようやく

1892年(明治25年)イギリス人技師 パーマー設計による「鉄桟橋」工事が始まります。

実はこの「鉄桟橋」建設費用、意外なところから捻出できることになります。

徳川幕府が幕末に支払った賠償金が戻ってきたのです。

アメリカ政府から“日本が幕末に支払った下関事件の賠償金78万5000ドル87セント”が南北戦争の“名将軍”後の大統領となったグラント将軍の尽力(他にもファクターはありましたが)で戻ることになったのです。

No.247 9月3日(月)坂の上の星条旗(前)

No.248 9月4日(火)坂の上の星条旗(後)

No.248-2 9月3日 坂の上の星条旗 改題

※この巨額の賠償金が

徳川幕府の決定的な弱体化の原因となる皮肉1889年(明治22年)当時の外務大臣大隈重信はこの返還された資金で横浜港整備“近代桟橋”の造営に踏み切ります。

そして 2年の工期を経て

1894年(明治27年)3月に幅約19m、長さ約457mの当時としては最先端技術を導入した横濱“鉄桟橋”が<完成>します。

この時の設計・監督にあたったパーマーは明治期の“お雇い外国人”イギリス陸軍の工兵少将で、日本初の近代的水道である横浜水道を完成させた人物としても有名です。

実は、ヘンリー・スペンサー・パーマー(Henry Spencer Palmer)は鉄桟橋の竣工、完成を見ること無く1893年(明治26年)54歳で脳卒中のため亡くなります。

Civil engineerの精神を日本に伝えたパーマーの意志は現在も“横濱”に残っています。

No.121 4月30日 日本にCivil engineeringを伝えた英国人

(コードネームは?)

現在「大さん橋」と呼ばれている横浜港の“ヘソ”となる国際客船ターミナルは、1894年(明治27年)に完成以来、様々な「ニックネーム?」で呼ばれてきました。

鉄桟橋

税関桟橋

築港桟橋

横浜桟橋

横濱大桟橋

サウスピア(南桟橋

メリケン波止場

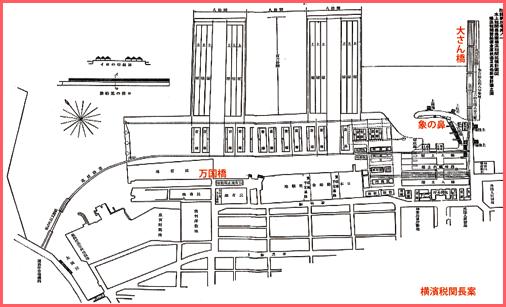

だいさんばし(新港埠頭の誕生)

横浜港の港湾機能が“大さん橋”だけで間に合うはずもなく、すぐにパンクしさらに船の接岸できる“埠頭”が必要になってきます。

そこで誕生したのが“新港埠頭”です。

“大さん橋”の横に、12の埠頭を持つ「新港埠頭」が明治末から大正にかけて完成し、貿易、旅客用の埠頭として昭和の時代まで大活躍します。

→赤レンガ倉庫(赤レンガパーク)

→JICA

→ワールドポーターズ

→カップヌードルミュージアム

→コスモクロック

→アニヴェルセル みなとみらい横浜

新港埠頭が実質交易の中心地になりますが、代表的な客船や、商船は大さん橋に停泊しました。(欧米船独占時代からの脱却)

貨客船(商船)の為に「大さん橋」が作られますが、日本と外国を結ぶ定期航路はほぼ米英が独占状態でした。

「大さん橋」利用第一船はイギリス船籍「グレナグル号」でした。

1885年(明治18年)に合併し誕生した日本郵船は、1901年(明治34年)に初めて税関桟橋を利用することができるようになります。

この時に着岸した商船が後のシアトル航路定期船となった

「加賀丸」です。

この「加賀丸」1909年(明治42年)9月12日に桜の苗木2000本(シドモア桜)を運びアメリカ国民が歓喜した文化交流船です。(艱難辛苦乗越えて)

20世紀に入り「大さん橋」は二期工事で工期5年、経費113,750円をかけ幅42.8mの突端に木造の“上屋”が造営されます。

そこに 1923年(大正12年)の関東大震災が起こり機能不全に陥ります。

桟橋部は挫折、陥没、上屋消失 と記録が残っています。

応急処置を済ませ、二年後の1925年(大正15年)復興桟橋の竣工式も行われ、往時の賑わいを取り戻します。横浜市内全域での復興事業が進む中

1928年(昭和3年)には 二棟の上屋が完成します。

1936年(昭和11年)には第三期増築工事が完成し、「横浜大桟橋」が名実共に完成します。

1945年(昭和20年)第二次世界大戦末期、横浜大空襲により「大さん橋」は元より市街地の44%が焼失します。

戦後、進駐軍により「大さん橋」は接収され

「サウスピア(南桟橋)」と呼称が変更されます。市民は「大さん橋」完成以来メリケン波止場とも呼んでいたようですが、まさにアメリカ桟橋となってしまいました。→(大桟橋風景)

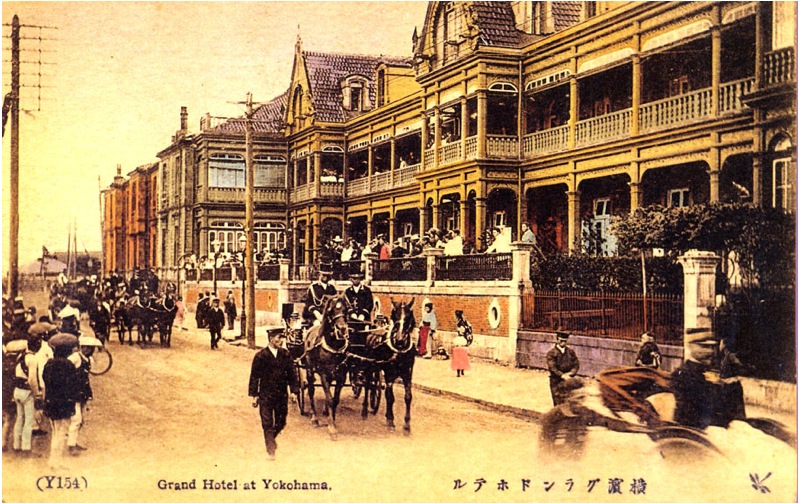

【2月16日】ヨコハマグランドホテル解散

このブログは 2013年に書いたものからお気に入り、

加筆が欲しいものを「過去ネタ」としてアップしているものです。

1927年(昭和2年)2月16日、関東大震災で倒壊・焼失した「The Grand Hotel Yokohama」が再建を断念し会社を解散しました。明治から大正期に横濱の高級ホテルとして輝いた「The Grand Hotel Yokohama」は震災をきっかけにその栄光の歴史に幕を下ろします。

この「The Grand Hotel Yokohama」エピソードを中心に紹介します。

「The Grand Hotel Yokohama」の創業に関わった人物の一人が写真家として有名なベアトです。

http://oldphoto.lb.nagasaki-u.ac.jp/univj/list.php?req=1&target=Beato

フェリーチェ・ベアト(Felice Beato)

http://ja.wikipedia.org/wiki/フェリーチェ・ベアト

1870年(明治3年)夏にベアトが購入した英国公使館跡地の建物を(グリーン夫人が)石造りのホテルとして開業しましたが上手くいきませんでした。(写真家は財力があったんですね)

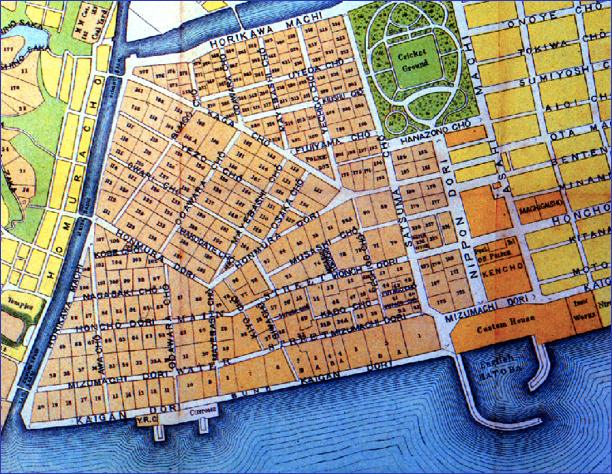

場所は海岸通20番地エリア、フランス波止場(西波止場とも)近くです。(マップ参照)

現在の人形の家近辺です。(フランス山もすぐ近くです)

※ちなみに横浜には開港時三つの港がありました。元町よりのフランス波止場、現在の大桟橋エリアのイギリス波止場、そして万国橋エリアの日本波止場(上の画像マップからは外れています)です。

立ち行かなくなったホテルは

再度ベアトが資金調達し1873年(明治6年)に改装オープンします。

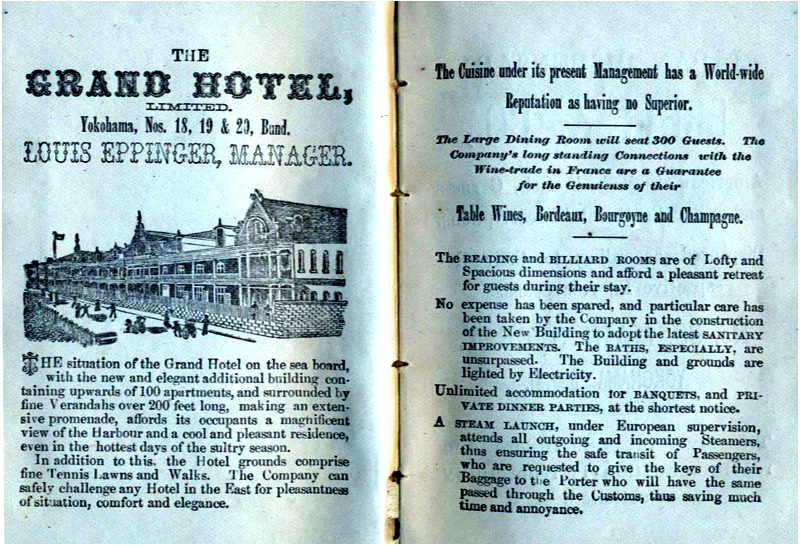

その後、1889年(明治22年)に個人経営から法人化(株式会社)し翌年の明治23年にフランス人の建築家サルダ(Sarda,Paul)設計により、隣接の18・19番に新館を増築します。

室数は200余りと横浜を代表する大型ホテルとして

関東大震災で焼失するまで営業していました。

※設計者サルダ(Sarda,Paul)は、指路教会会堂を設計した建築家です。

当時、高級ホテルのノウハウはやはり英仏、特にフランスが持っていました。

ホテルの朝食にもこの伝統が流れています。

コンチネンタルブレックファースト、

ブリティッシュ ブレックファースト(アメリカンブレックファースト)ですね。

海岸通20番地エリアはフランスの支配が強く感じられるエリアでしたので、

フランスの高級ホテルの名を使い(The Grand Hotel)としたのでしょう。

余談ですが、スウェーデンのストックホルムにある世界的にも有名な5つ星「グランドホテル」も

1872年(明治5年)にフランス人の(Jean-François Régis Cadier)によって設立されたホテルです。

関東大震災が無ければ、現在もThe Grand Hotel Yokohamaは営業していたかもしれません。

このグランドホテルを語るときに 忘れてはいけない人物がいます。

1889年(明治22年)支配人として、サンフランシスコから着任したルイス・エッピンガー(Louis Eppinger)です。

※カクテルの紹介でルイス・エッピンガーをバーテンダーと紹介している資料もありますが、手元の資料では支配人と紹介されていますのでここでは支配人としておきます。

エッピンガーは着任2年目の1890年(明治23年)新しい創作カクテルの考案に取り組みます。

彼はカクテルに造詣が深く、アメリカ時代に(1885年頃)ニューヨークで人気を博したカクテル「アドニス」をバーのメニューに加えます。

「アドニス」とはライト・オペラと呼ばれた草創期のミュージカルのタイトルで、ギリシア神話を題材にした女神アフロディーテ(ヴィーナス)と四季の始まりとなった逸話を残すペルセポネの二人に愛された美少年“アドニス”の代表的悲劇をアメリカ流にアレンジしたものです。

このライト・オペラ「アドニス」は1880年代空前のロングランヒットとなります。

ヒット作品には早速新しいカクテルが考案されます。

19世紀まで主流だったブランデーに代わり当時人気のあった手軽で高級感のあるシェリー酒、特にフィノベースのカクテルが作られました。

カクテル「アドニス」

ドライ・シェリー3分の2、

スイート・ベルモット3分の1、

オレンジ・ビターズひと振りをステアして

カクテル・グラスに注いだものです。

食前酒としておすすめです。

この「アドニス」をエッピンガーは横浜版にアレンジしました。

スイート・ベルモットをドライ・ベルモットに変えたのです。

「アドニス」に比べ甘さが抑えられ「竹のように素直でクセがなく、すっきりとした辛口に仕上げられた」ためエッピンガーはこれを「バンブー」と名付けたそうです。

私の珍説(仮説)があります。

「電灯の事業化に成功した」発明王エジソン(1847年2月11日 – 1931年10月18日)は、

1879年(明治12年)に電球の実用化に成功しますが、

そのフィラメントに京都岩清水八幡宮脇の竹林から採取した竹を使います。

http://www.iwashimizu.or.jp/story/edison.php?category=0

その後すぐに新素材が開発されますが、日本の竹フィラメントは驚異的な寿命を実現し、世界にその名が轟きます。

それから約10年経っていますから、Japan Bambooというブランドはアメリカでも日本でも話題になっていたのではないでしょうか。

大西洋を渡った美少年(アドニス)は、アメリカに渡り「竹」を割って生まれた「かぐや姫」に変身して太平洋を渡ったとしたら なんとエキゾチックな物語でしょうか。

(グランドホテル焼失)

関東大震災は、横浜のほとんどの建造物を倒壊、焼失させます。

再建を試みるもの、諦めるものありましたが、

グランドホテルは後者を選びます。

国際ホテルの必要性を感じた横浜市内の財界、市役所の総意で1927年(昭和3年)12月1日現在のニューグランドホテルがオープンします。

敷地は幕末に開設されたフランス海軍病院跡で

ここでもフランスとの因縁があります。

またまた余談ですが、福沢諭吉が横濱から旅立ち

欧州を巡った時、帰路パリで泊まったホテルがグランドホテルです。

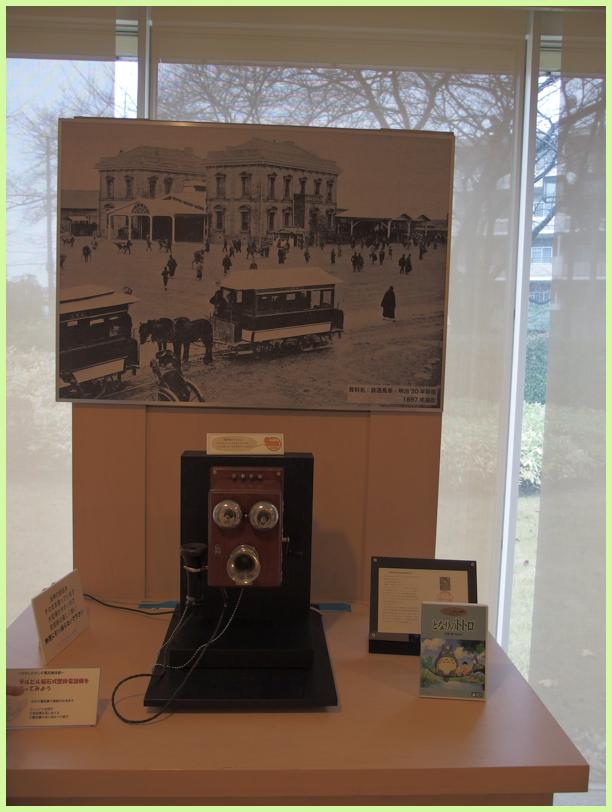

【歴史エピソード】電話交換史

今日は横浜風景の歴史、過去と現在の風景から横浜を読み解きます。

●1890年(明治23年)12月16日

横浜と東京間にわが国で初めて電話交換業務が開始されました。

2014 【ミニネタ番外編】横浜電信柱 探索

ここでは電柱のミニネタを紹介しました。

今日はその後の“電話交換”ネタを発見しましたので紹介します。

明治早々に電話が導入され、普及していきます。

導入に積極的だった人物は

寺島宗則です。

初期は交換手による回線交換でした。

電話を使うには、2つの電話機の間で通信回線がつながっている必要があります。

まず 各電話機から電話局と接続します。

この時に昔の映像にあるように手元のミニハンドルを回し簡易発電を行い交換台まで“使用信号”を送る磁石式が使われていました。

交換台がその信号を受けると口頭で相手の電話番号を告げて、人手で接続してもらう方式です。

交換手に依頼するタイプなので初期の電話機にはダイヤルがありませんでした。1890年代はこの方式が主流だったそうです。ところが、関東大震災で人による交換機能が全面ストップし、電話線は無事でも繋がらない事態が生じました。そこで

交換手に依頼するタイプなので初期の電話機にはダイヤルがありませんでした。1890年代はこの方式が主流だったそうです。ところが、関東大震災で人による交換機能が全面ストップし、電話線は無事でも繋がらない事態が生じました。そこで

1926年(大正15年)復旧をきっかけに自動電話交換機が採用されることになります。

国内で初めて導入された自動交換機に採用されたのが「ステップ・バイ・ステップ」という方式です。仕組みに関しては各自調べてください。

http://ja.wikipedia.org/wiki/電話交換機

その後、順次自動化されていきますが、

当初は自動交換は市内電話に限られていました。それでも

市外電話にまで採用されるようになったのは戦後かなりたってからです。

自動交換機の導入にあたり

技術面の統一を重視する一方式案と

競争原理による経済性を重視する複数方式案が検討されます。

結果、

英国ATM社製のストロージャ式(A形)と

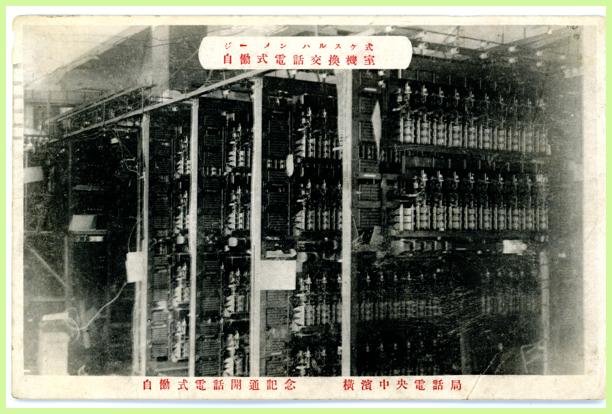

ドイツのジーメンスハルスケ式(H形)の2方式が導入されます。

英国ATM社製のストロージャ式(A形)は、

1926年(大正15年)1月20日

東京の京橋電話局に導入します。

一方

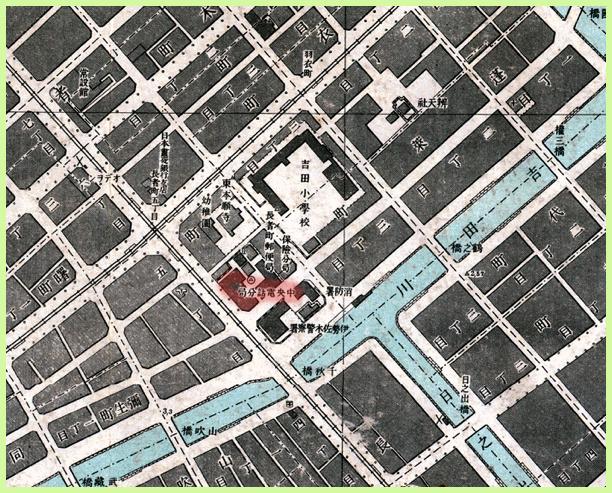

ドイツのジーメンスハルスケ式(H形)は、

1926年(大正15年)3月25日

横浜中央電話局(長者町局)に導入されます。

<昭和初期の長者町電話局>

<昭和初期の長者町電話局>

<現在の長者町NTT>

<現在の長者町NTT>

ジーメンスハルスケ式は1934年(昭和9年)から国産化ができるようになります。

正式にH形交換機と呼ばれ自動交換用の電話機普及につながります。

※自動電話は、加入者が交換手に頼らず通話することになるため

その講習会がデパートや学校で開催されたそうです。

戦後、「ステップ・バイ・ステップ方式」はメンテが楽な「クロスバ方式」に代わり、市内から遠距離通話も自動化が導入されていきます。

ここに一枚の大正15年4月に出されたはがきがあります。

文面には

文面には

「横浜も去る三月二十五日から自働電話になり大変便利になりました。東京も二三局だけ自働式になったようでこれはその機械の内部の写真です」(独学読みなのでてにをは?)

絵柄には

ジーメン ハルスケ式

自働式電話交換機室

自働式電話開通記念 横浜中央電話局

とあります。

「絵葉書が語る」震災復興期の横浜です。

「絵葉書が語る」震災復興期の横浜です。