第918話【横浜の企業】索引編

これまでのブログが殆ど整理されていないこと、気にはなっていましたが、

気になり始めた時にすでに500話を越え、諦めました。

できる範囲で 索引的なものも作りました。(自分の確認用!)

2017115時点 更新していきます。

麒麟麦酒株式会社

新横浜ラーメン博物館

(株)緑山スタジオ・シティ(MSC)

自転車製造業 梶野仁之助 他

古河電線の前身、中島 久万吉他

No.127 5月6日 あるガーナ人を日本に誘った横浜の発明王(加筆修正)

古河電線

横浜エレベータ株式会社

中区伊勢佐木町に第四有隣堂が創業

●三越→株式会社三越伊勢丹ホールディングス

●大丸→J.フロントリテイリンググループ

●伊勢丹→株式会社三越伊勢丹ホールディングス

●岡田屋(現横浜岡田屋)

●ピアゴイセザキ店

横濱デパート物語(MATSUYA編)

日本郵船

フォード

海岸通りのホテル群

東急ホテル

第829話 1936年(昭和11年)6月23日日本製鋼横浜製作所JSW

日本ピチュマルス株式会社

第916話【横浜点と線】カーティスという人間

1,000話に向けてエンジン掛けて

新しい発見はありませんが、調査資料の整理を兼ねて紹介します。

ハムとカーティス

今や有名なのであらためて紹介でもありませんが、

横浜市戸塚区で「鎌倉ハム」が誕生したという<トリビア>があります。戸塚エリアがかつて<鎌倉郡戸塚村>だった時代にハム生産が始まったことから”鎌倉ハム”ブランドが誕生しました。

ところがこの「鎌倉ハム」をめぐる諸説は、かなり複雑で真相は未だ<藪>の中といえる部分があり、ことは鎌倉(戸塚)だけにとどまらずブランドを巡るレシピ騒動も加わって複雑怪奇なものなってしまいました。

「横浜もののはじめ考(第三版)」でも諸説を示すだけで解明には至っていません。

戸塚区史では「鎌倉ハムの誕生」を第五章第一節を使って解説しています。

前述の「もののはじめ」その他の資料と併せてアウトラインを紹介しましょう。

ハム製造は戸塚地域で近代産業移入のトップを切り、始まりました。

欧米の香りがするハム製造、「鎌倉ハム」誕生は

「カーティスなる英国人が戸塚でホテルを経営し同時に養豚場を開設してハムやベーコンを製造販売したことに始まります。」

伝聞によると<カーティスは製造方法を門外不出、誰にも教えることをしなかったそうです>その後、ある理由※で複数の日本人が門外不出のレシピを継承して現在に至っています。

※火災の恩義説、レシピ漏洩説など

日本初のハムづくりかどうかに関しては諸説ありますが食肉としてのハム量産化は<鎌倉ハム>が日本初で間違い無さそうです。幕末から明治にかけて、初めて<トライ>した事例は数々あり、そこで<元祖騒動>が起こります。横浜の<もの・ことのはじめ>は開港場に於いて事業化の草分けとして存在価値があるのではないでしょうか。

東海道戸塚宿は、江戸時代街道の宿場町として賑わいました。

開港後、幕末から明治初頭にかけて外国人の行動が制限されるなかでも、西へ十里の範囲での休憩点として、また解除後も箱根や富士山詣での中継地点として<戸塚宿>は外国人の利用度が高い街に変身していきます。

ハム製造のウィリアム・カーティスと関係のあった同じ英国のコブ商会、

幕末、慶応三年(1867)には乗合馬車の営業を始め、横浜〜江戸築地間を2時間ほどで結びます。その後、外国人の行動が自由になった明治に入りコブ商会は横浜〜小田原(箱根)ルートも開拓します。多くの外国人が東海道線では直接箱根に行くことができなかった(国府津・御殿場経由)ため、面倒のない馬車を利用したそうです。この事業にカーティスも関係し彼の拠点だった戸塚宿はちょうど良い宿泊(中継)ポイントと考えたのでしょう。

wikipwdiaでは

「鎌倉ハム(かまくらはむ)は食肉加工品であるハムのブランドの一つ。複数の業者が製造販売しており、「日本ハム」や「伊藤ハム」、「プリマハム」のような一企業に属する単独銘柄ではない。

1874年(明治7年)、イギリス人技師ウィリアム・カーティスが神奈川県鎌倉郡で畜産業を始め、横浜で外国人相手に販売を行う。1876年(明治10年)上柏尾村の戸塚街道に面した場所に観光ホテル「白馬亭」を開業。敷地内でハム・ソーセージや牛乳、バター、ケチャップなどの製造を行い、主に横浜居留地の外国人向けに販売した。」

wikipwdiaでは1874年(明治7年)とありますが、

●カーティスがイギリス人技師と言う表現は正確ではありません。

また、戸塚での製造開始年代は1876年(明治9年)ごろが妥当のようです。

“観光ホテル「白馬亭」を開業”も疑問が残るところです。

1907年(明治40年)東京資本の「日本ハム製造㈱」が、

一方「鎌倉ハム製造会社」の名で別の東京資本の会社が設立されます。

そこに元々の戸塚村で製造しているメンバーが本家は我々だと主張し競合が始まり、結局新会社も元々から製造しているメンバーが後継を守り、現在に至っています。

ここで終わろうとしたところ、

別のテーマで「横浜居留地のホテル」について調べている中で、

1876年(明治9年)居留地61番に「カーティス・ホテル(Curtis’Hotel)」を開業、という資料が飛び込んできました。

カーティス(William Curtis)は1864年(元治元年)に来日、元々、P&O(Peninsular and Oriental Steam Navigation Company)の客船係の経験を持っていた人物で、横浜でホテルビジネスを目指し到着早々居留地86番の「ロイヤルブリティッシュホテル」を譲り受け「コマーシャルホテル」としてオープンする際の経営者となったとありました。

明治期のホテル経営は実力(経営力)の他に<運>が必要でした。開港以降、多くの洋館、ホテルが登場しますが、没落のキッカケは火事でした。

1871年(明治4年)「コマーシャルホテル」も火災で焼失します。

ところが、カーティスが違ったのは、ホテル事業のスクラップ&ビルドの素早さ。「コマーシャルホテル」経営と並行して

1868年(明治元年)の夏には居留地81番に「インターナショナルホテル」を開業していて、火事で「コマーシャルホテル」を失いつつも立ち直る基盤を持っていました。

1874年(明治七年)6月末に「インターナショナルホテル」を売却、7月10日には居留地44番の「ジャパン・ホテル」を買収するなど投機ビジネスとしてホテル経営にあたったようです。

カーティスが戸塚に開業したホテル「白馬亭」は順調に業績を伸ばしますが、それまでに、横浜で手がけてきたホテルビジネスは

「コマーシャルホテル」

「インターナショナルホテル」

「ジャパンホテル」

「カーティスホテル」

「ザ・コマーシャル」

と複数に及びますが、どれも本腰を入れての経営ではなく、ホテルブームの横浜で投機目的だったようです。

前述の「コブ商会」にも参画し、戸塚宿では日本人の妻を持ち

1892年(明治二十五年)ごろには本町通りに戸塚の<肉>を出すレストランも出店します。彼カーティスのその後の足取りは不明ですが、恐らく戸塚の地で亡くなったのではないでしょうか。家族とともに海外へ出た!という説も考えられないこともありませんが、

ハム製造のレシピだけで簡単に事業化が進むことは難しく、短い期間ですが指導に当たったと考えたいところです。

後継者の日本人たちはそれぞれ明治二十年代から三十年代に肉加工業を始め独自のハムやソーセージづくりの道を歩み始めます。

戸塚には

他にも明治十年代に英国人のポーンスフォトが「シェイクスピア・イン」という簡易旅館を開業し、ここでもカーティス農場のハムが珍重されたと戸塚区史にも記述されていてここから西洋ハムが広まっていったことは間違いありません。

【番外編】戦後の横浜を読む(№917)

横浜の戦後も遠くなりつつあります。

占領時代は特に横浜の戦後を語る上で欠かせない時間です。関内外、周辺の工場や軍事施設が空襲を受け、捕虜収容所にも被害がありました。

第847話 1945年(昭和20年)7月13日「海芝浦駅」空爆

No.122 5月1日 ハイデルベルク・ヘンリーと呼ばれた男

ここに戦後横浜の断片を知るノンフィクション・エッセイを何冊か紹介します。

私が手に入れた範囲内のリストアップなのでまだまだ色々ありますが、中々読み応えのある内容です。

下記の書籍、ほとんど絶版のようです。図書館か古書店で探して下さい。

●港の見える丘物語 マダム篠田の家

〜YOKOHAMA1945-50/赤塚 行雄/第三文明社

昭和後期から平成時代の評論家として文芸から漫画、犯罪などの社会風俗まで、多岐にわたり評論活動を行い大学でも教鞭をとった。昭和5年生まれ横浜出身。

GHQ横浜進駐時代の裏話が詳細に語られています。

●馬頚楼雑記

〜グラスごしにみたヨコハマ(1984年)/牧野 イサオ/有隣堂

知る人ぞ知る関内にあったバーであり画廊だったホースネック(馬頚楼)のオーナーが残したスケッチや写真、メモ等をまとめたもの。場所は関内エリアですが、野毛の入口吉田町のことにも触れています。カウンター越しのクールさが当時を知る上で重みがあります。

●横浜ジャズ物語 「ちぐさ」の50年(1985年)

吉田衛/著 神奈川新聞社

野毛の戦後を知るにはまずこの一冊から。野毛論の基本教科書といっても良い一冊です。新聞社連載がキッカケとなったので、良く編集されています。

●はだかのデラシネ

〜横浜・ドヤ街・生きざまの記録 (1983年)/中田 志郎/マルジュ社

私が寿ドヤ街のことを調べる時に最初に手にした一冊。野毛の戦後混乱期を「麻薬相談員」の立場で語った秀作。

DOYA!ことぶきの町は。

●『聞き書き横濱物語 Yokohama story 1945-1965』松葉好市/

小田豊二/ホーム社

松葉好市さんは最近亡くなられたと聞きます。昭和11年真金町遊郭生まれ、椎名巌さん(桂歌丸)と同級生。10代の多感な時期を猥雑だった繁華街に育ちます。野毛のキャバレー「チャイナタウン」の支配人としてこのエリアの生き証人として語ったことをまとめた力作。野毛形成史の価値ある一級資料。

●野毛ストーリー 大谷一郎 著 神奈川サンケイ新聞社 1986年

野毛をネジロに飲みに返ってくる立場からこの街を描いたエッセイ。これも新聞連載から一冊の本になったもの。バブルが始まる直前の野毛が描かれています。巻頭の写真、文中に描かれた<挿絵>が当時の様子を知る良い資料となっています。

●天使はブルースを歌う

〜横浜アウトサイド・ストーリー(1999年9月)/山崎 洋子/毎日新聞社

根岸線山手駅の裏側に広がる「根岸外国人墓地」にまつわる史実を追い求めた力作で、そのストーリー展開はまさにサスペンデッド。改めて戦後の横浜を考え直した一冊です。

Google Kindle版があるのでタブレットをお持ちの方は手軽に読めます。

●やけあと闇市野毛の陽だまり

─新米警官がみた横浜野毛の人びと(2015年12月)/伊奈 正司、伊奈 正人/ハーベス社 ※販売中

昭和20年代、野毛の都橋交番に勤務していた著者が描いたスケッチとコメントを再編集したもの。野毛界隈を別の視点で描いているので興味深い。

●横浜「チャブ屋」物語

〜日本のムーランルージュ(1995年3月)/重富 昭夫/センチュリー

少々時代は遡りますが、横浜の風俗史を知る貴重な一冊です。チャブ屋という名を酒豪の先輩から聞いたのは私が横浜で暮らし始めた1990年代始めの頃でした。

●消えた横浜娼婦たち

港のマリーの時代を巡って(2009年6月) 檀原照和/著 データハウス

●寿町・風の痕跡 ドキュメント(1987年1月)

川原衛門/著 田畑書店

●女赤ひげドヤ街に純情す 横浜・寿町診療所日記から(1991年7月)

佐伯輝子/著 一光社

●横浜ストリートライフ(1983年) 佐江衆一/著 新潮社

時代は発行年と同時代に起こった、「横浜浮浪者連続殺傷事件」を追いかけたノンフィクション。

No.43 2月12日 “浮浪者狩り”

※平岡正明さん系!は別掲としました。

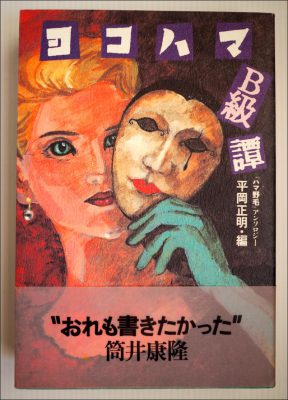

「ヨコハマB級譚『ハマ野毛』アンソロジー」

「ハマ野毛」(1から6)編集参加者多数

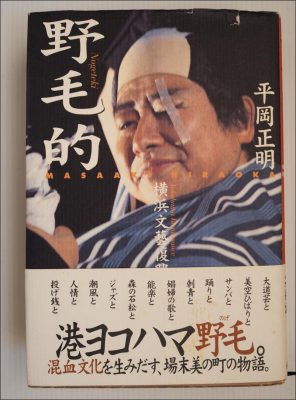

「野毛的 横浜文芸復興」

「長谷川伸はこう読め! メリケン波止場の沓掛時次郎」

「美空ひばり 歌は海を越えて」

「ヨコハマ浄夜」

「横浜中華街謎解き」

「横浜的 芸能都市創成論」