ホーム » 【時代区分】 (ページ 7)

「【時代区分】」カテゴリーアーカイブ

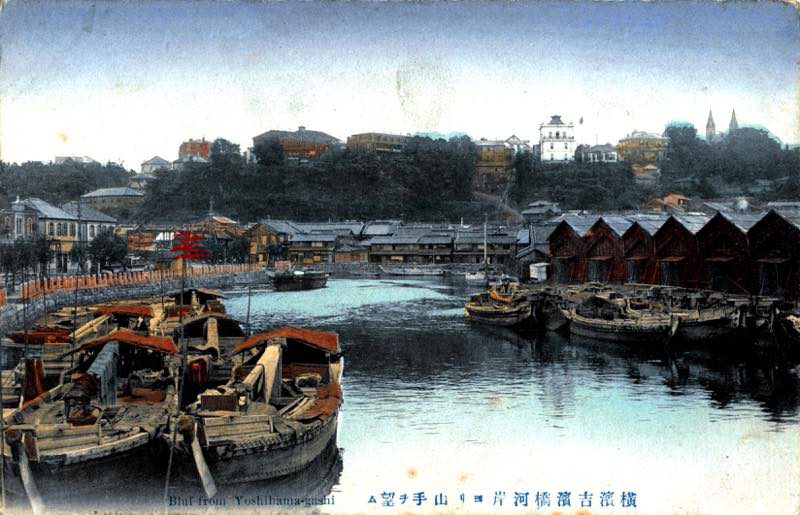

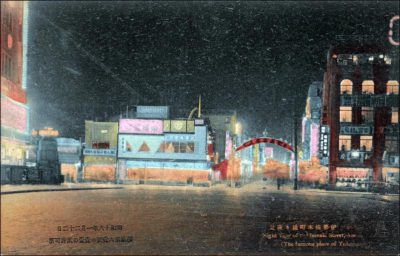

第950話 【大岡川】千秋橋の謎

今回は謎のみで<解いていません>

(大岡川運河群の誕生)

大岡川下流域はかつて大きな入海で、江戸期に吉田新田が干拓で誕生します。この吉田新田の誕生によって「大岡川」「中村川」「派大岡川」が誕生します。

この時点では、新田の中央に灌漑用水路として「中川」がありました。川というより田畑に水を供給した用水路であったと思われます。

開港後に都市化が急速に進み、郊外化が進み吉田新田が徐々に市街化されていきます。

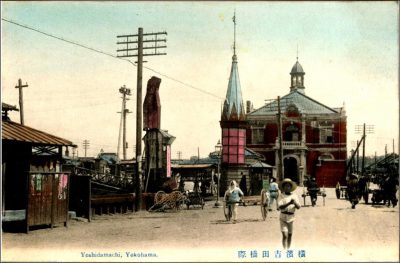

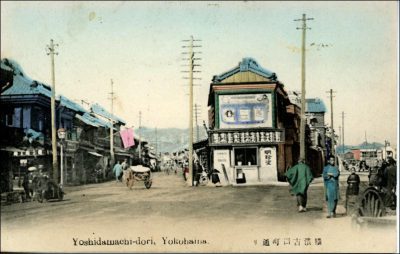

開港によって吉田新田に最初に誕生した街(ストリート)は現在の「吉田町」通りです。※

開港直後はまだまだ沼や灌漑用の小河川が多く住宅地としてはいろいろ不便な点が多かったようですが吉田町は新田の堤に沿って「吉田橋」へと続く道として発展していきます。

第948話【横浜絵】五雲亭貞秀「横浜鉄橋之図」

幕末10年が過ぎ明治に入ってから横浜は日々大きく変化していく街でした。

吉田新田が都市化される中で、真ん中にあった<中川(灌漑用水路)>が「吉田川」「新吉田川」に変身し、派川として「富士見川(後に埋立)」「日ノ出川」「新富士見川(富士見川)」「堀川」「派大岡川」など運河群が整備されていきます。

川には橋が架けられ

運河とともに「橋」も横浜の重要な交通の要所となっていきました。

<千秋橋>

今日のテーマ「千秋橋」がなぜ謎なのか?

明治30年ごろまで「千秋橋」は無く、土手となっていたようです。

堀割川から新田に入り「新吉田川」「吉田川」となり「派大岡川」に合流するのですが、吉田川は上流が「新吉田川」下流を「吉田川」と呼んで<新>と<旧>とに分かれていた時期がありました。

ではどこから「吉田川」なのかというと「千秋橋」あたりです。

「千秋橋から蓬莱橋までの400mが「吉田川」で、」という資料もあるように、

吉田川があって、そこに新吉田川が繋がった訳ですが

土手の部分が、長者町にあたります。

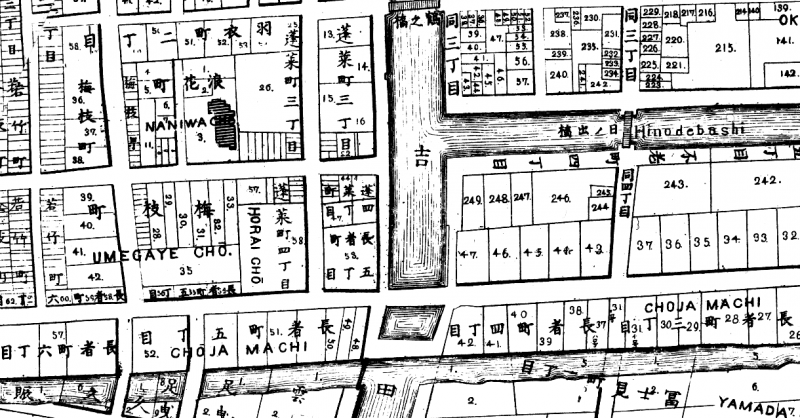

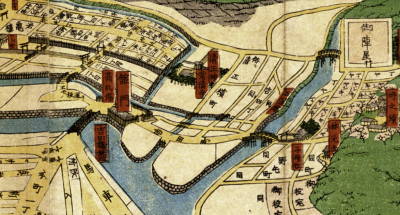

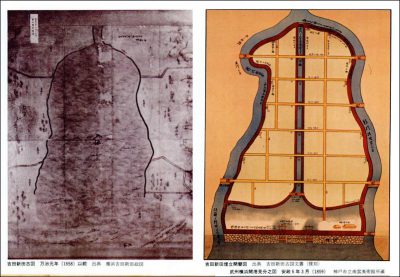

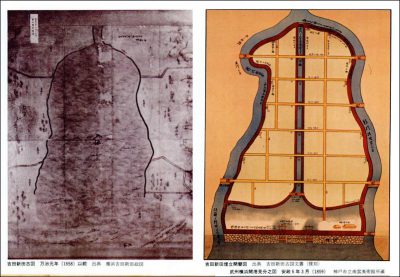

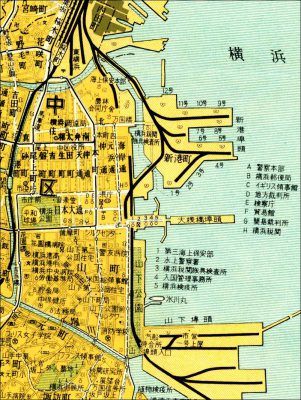

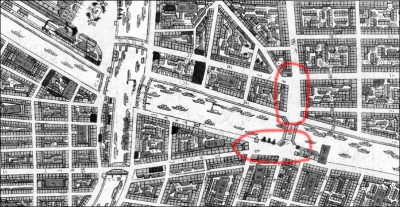

下記は明治14年測量の横浜を細かく描いた地図です。

明治14年測量図より

明治14年測量図より

地図では石川町車橋から野毛側長者橋に続く「長者町四丁目」と「長者町五丁目」が途中堤で繋がっていることがわかります。

長者町は関内外の数ある町内の中で<珍しい町域>を持っています。

長者町は吉田新田域を唯一横断している<町>です。

その距離約1kmで『横浜沿革誌』によれば1870年(明治3年)6月頃に長者町の地名が付けられたとあります。

この長者町のど真ん中が「千秋橋」にあたりますが、

そもそも橋では無かったようです。

もう一つの地図も紹介します。

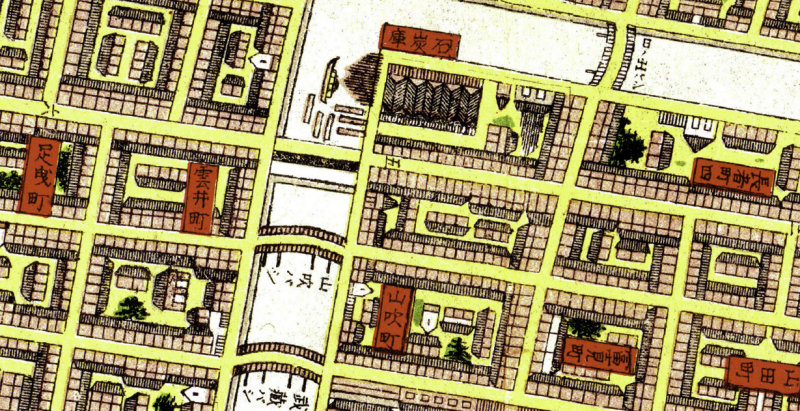

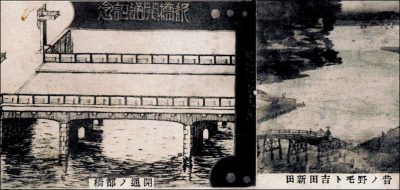

明治25年横浜真景一覧図絵

明治25年横浜真景一覧図絵

明治25年に描かれた「横浜真景一覧図絵」のクローズアップです。

この地図にも「千秋橋」は無く、堤が示されています。

長者町が繋がっていることと、この地図から

明治初期の一定期間ここには橋が無く、陸続きだったことがわかります。

その後、運河整備のために下流の「吉田川」

堤を挟んで上流の「新吉田川」がつながり、

そこに架かった橋が「千秋橋」ということになります。

取り合えず 手元の資料だけでの推理ですのでご了承下さい。

※吉田町は1862年(元治元年)に、元町とともに関外で初めてできた街である

『吉田町の研究』p11。

第949話【横浜絵】五雲亭貞秀「横浜鉄橋之図」2

前回、

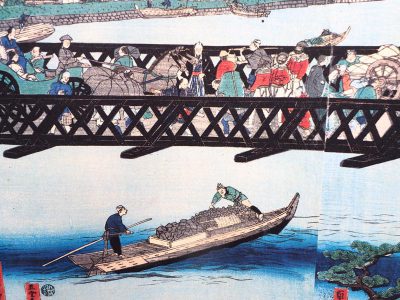

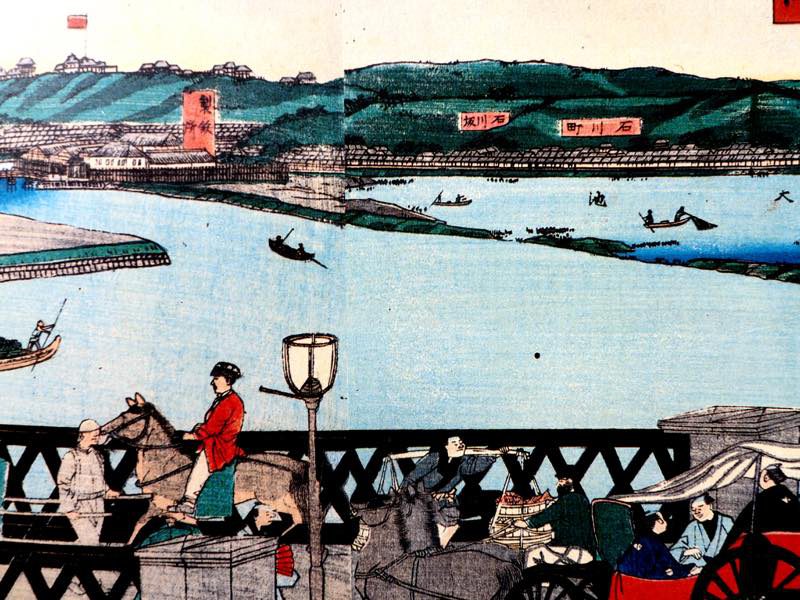

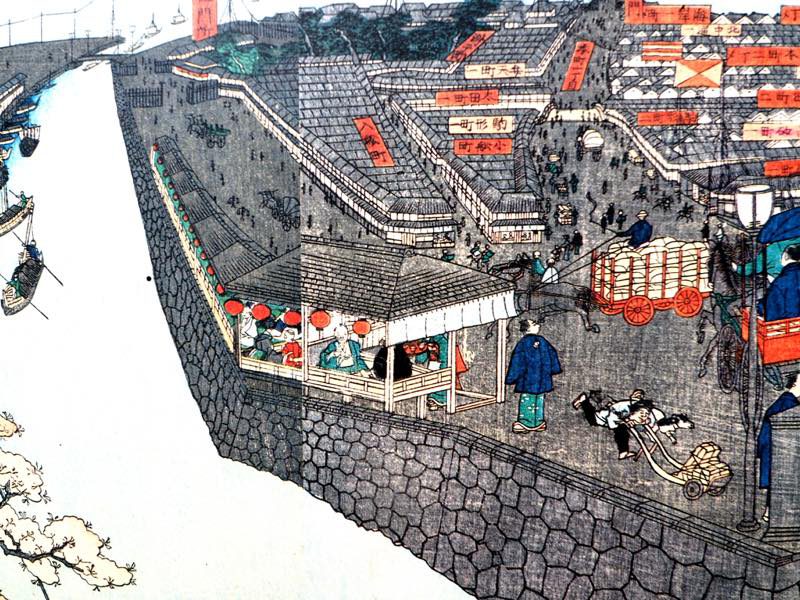

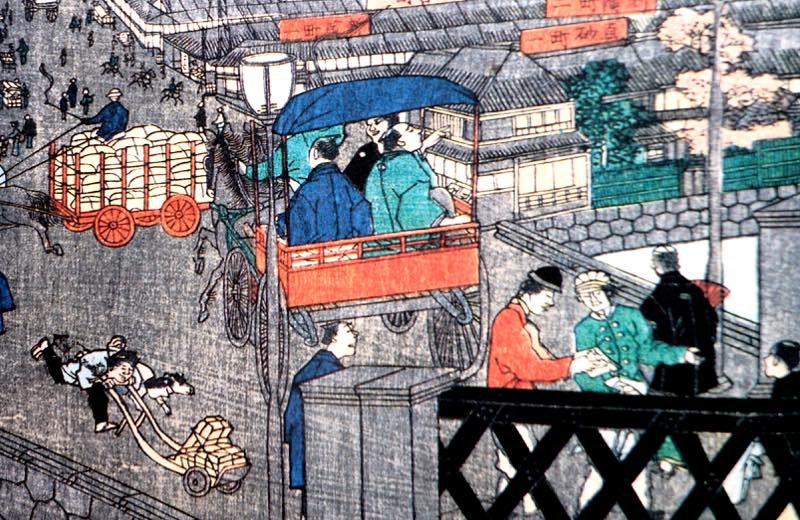

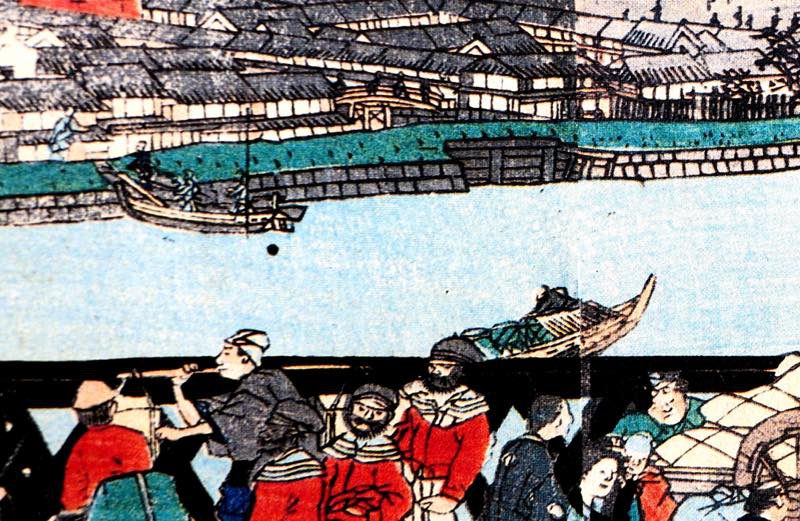

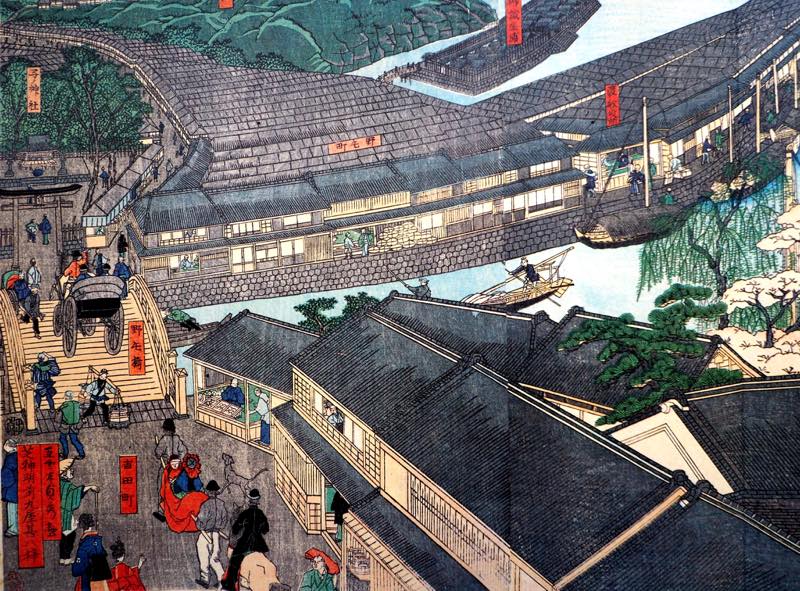

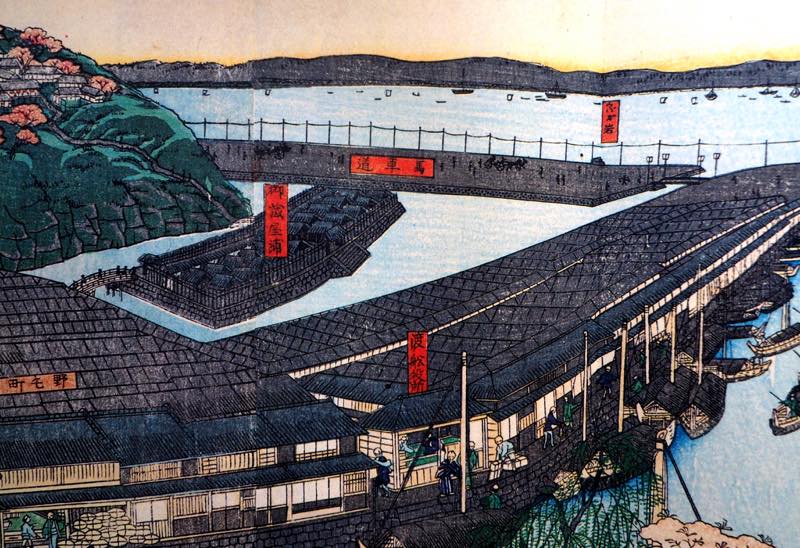

五雲亭貞秀が描いた代表作の一つ「横浜鉄橋之図」から野毛近辺をクローズアップして風景を読み解いてみました。 今回も引き続き、「横浜鉄橋之図」鉄の橋の下を通過する荷物満載の船と横浜製鉄所、魚市場あたりを眺めてみることにします。

今回も引き続き、「横浜鉄橋之図」鉄の橋の下を通過する荷物満載の船と横浜製鉄所、魚市場あたりを眺めてみることにします。

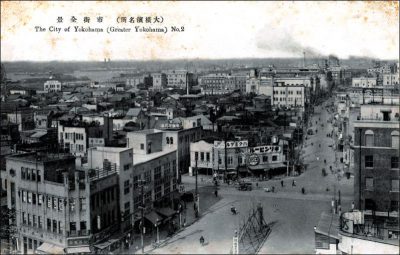

横浜が開港して、外国人の居留地と日本人街が形成されます。治水以上の理由と居留地を出島化する目的で中村川から湾に向けてまっすぐ「堀川」が掘削されます。

四方を囲まれた「開港場」は、幾つかの橋で結ばれます。その代表となったのが、「横浜鉄橋之図」に描かれた鉄の橋「吉田橋」です。

開港時に突貫工事で東海道筋「芝生村」から帷子川河口を越え野毛坂を越え野毛村、子之神社脇を抜けて大岡川に架かる「野毛橋」を渡り吉田町に至り、関内と呼ばれた開港場への橋が「吉田橋」です。開港時に架けられたこの橋は1869年(明治2年)10月に灯台技師R・H・ブラントンの設計によって鉄の橋に生まれ変わり、関内外の名所となります。

この吉田橋は日本初の長さ24m、幅6mの無橋脚鉄製トラス橋でした。一時期日本初の鉄の橋と表現されましたが現在は長崎に次ぐ二番目の橋となっています。

構造としては初の下路ダブルワーレントラス桁となっています。

【横浜の橋】№3 横浜を語るなら吉田橋を知れ

(水運船)

「横浜鉄橋」の下を一隻の水運船が通過しようとしています。 吉田橋の下を通り、何か石のような荷物を積み石川町方面に船を進めていますが、積荷はなんでしょうか?

吉田橋の下を通り、何か石のような荷物を積み石川町方面に船を進めていますが、積荷はなんでしょうか?

石?

この船が進む先には、横浜製鉄所がありますから、推測ですが「木炭」か「石炭」だと想像します。幕末には石炭がすでに生産されていますので、横浜港に係留された船から運び出されたものかもしれません。

木炭、鉄鉱石かもしれません。原材料が川を使って運ばれている興味深い光景です。

<横浜製鉄所>

No.108 4月17日 活きる鉄の永い物語

(橋上の人々)

吉田橋の袂から橋上まで様々な人々が描かれています。

第948話【横浜絵】五雲亭貞秀「横浜鉄橋之図」

・横浜絵の誕生

開港後、初代イギリス公使オールコック(Rutherford Alcock)が「人の住まぬ湾のはしの沼沢から、魔法使いの杖によって、日本人商人たちが住む雑踏する街ができた」「魔法使いの杖 の一振りによって茸の生えた一寒村が一瞬にして国際港と化してしまった」

と表現した横浜は徳川幕府末期に花開いた<経済・外交特区>として誕生しました。

横浜開港の表現を”一寒村”とする<元凶>の一人がcolonialismの真っ只中に生きたオールコックですが、確かに居留地には外国人が次々と移り住み、多くの商館やホテルといった洋館が日本人の手によって建てられていきます。

この時の様子が克明に描かれたのが「横浜絵」です。この横浜絵は当時を知る資料価値としても注目されています。

・横浜浮世絵

No.401 短くも美しく

外国人の風俗をモチーフとして制作され短期間に売り出された横浜浮世絵(横浜絵)はおよそ八百数十点にも及びます。

中でも私は五雲亭貞秀 作「横浜鉄橋之図」が好きです。

■五雲亭貞秀「横浜鉄橋之図」(大判横6枚)

横浜絵の第一人者である五雲亭貞秀は精密で鳥瞰式の一覧図を多く描いています。下総国布佐(現千葉県我孫子市)に生まれた貞秀は初代歌川国貞の門人として錦絵を学び五雲亭、玉蘭斎の画号で多数の作品を残しました。

「貞秀の作品は他の作者にくらべて写実的であるといわれ、歴史資料としての価値も高いといわれています。(開港資料館)」

この「横浜鉄橋之図」は横浜開港のシンボルの一つで1869年(明治2年)に燈台技師ブラントンの設計によって完成した「鉄橋」と呼ばれた吉田橋を描いたものです。

この作品は翌年の明治に入って間もない1870年(明治3年)に描かれました。

開港から11年目という短時間にこれだけ整った風景が誕生し維持された当時の人々の英知に感動すら覚えます。

■甍の波

五雲亭貞秀の洋館の描写も秀逸ですが

私は日本人街の描写が好きです。珍しい洋館やメインモチーフの「鉄橋」はデフォルメしたとしても、見慣れた日本人の住宅風景は素直に描写していると感じます。

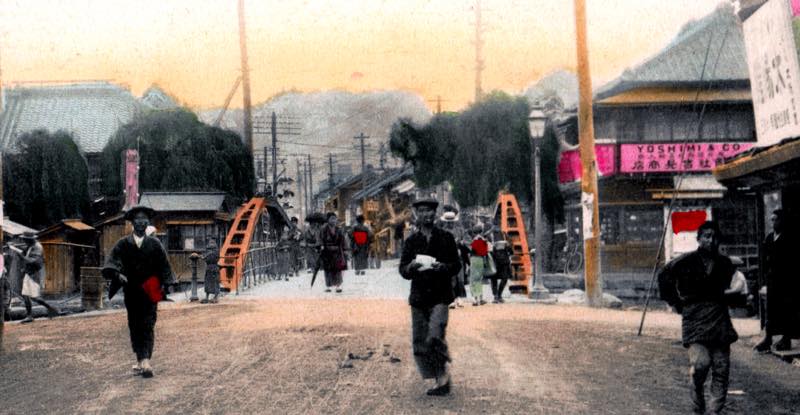

「野毛橋(都橋)」は前回のブログで紹介しました。

第947話【横浜の橋】リユース都橋(みやこばし)

開港時に突貫工事で完成した「横浜道」で一躍脚光を浴びた野毛橋は関内外発展により架替てその名を「都橋」と改名します。

木製の太鼓橋だった明治3年「野毛橋」の様子をこの横浜絵で知ることができます。

今回、

この作品を拡大してそこに描かれた当時の風景を少し読み解いてみたいと思います。

気になった「野毛橋」あたりをクローズアップしてみました。

・吉田橋と野毛あたり

吉田町と野毛橋の付近の絵図には

太鼓橋を渡る二頭だての馬車と

すれ違う人力車

魚を天秤棒で運ぶ魚屋らしい姿が描かれています。

吉田町の通りには

女性と子供が不思議な乗り物に載ってる姿が描かれています。

「駕籠」の一種でしょうか、運び辛そうです。

後ろからは馬上のお付きが従っているようにも見えます。そのすぐ横に洋犬が一匹描かれていますが、この一行が連れている犬と思われます。

また

この様子を二階から興味深く眺めている物見遊山風の人物も描かれています。

もう少し引いて見てみます。

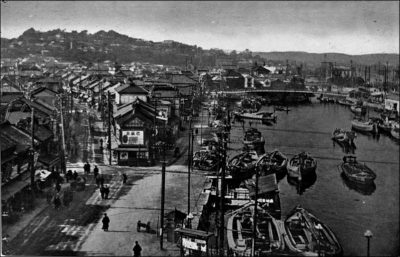

野毛橋より下流左岸には米が積まれている店舗とさらに下流には「渡船役所」が描かれています。川沿いに柳や松、桜の木樹があり、荷物を積んだ船が何艘か見えます。大岡川を使った水運の賑わいが感じられます。一方 野毛橋を越え野毛の町に入ると子ノ神社の鳥居があり神社を回り込むように道が野毛山の方向に向かっています。

野毛橋より下流左岸には米が積まれている店舗とさらに下流には「渡船役所」が描かれています。川沿いに柳や松、桜の木樹があり、荷物を積んだ船が何艘か見えます。大岡川を使った水運の賑わいが感じられます。一方 野毛橋を越え野毛の町に入ると子ノ神社の鳥居があり神社を回り込むように道が野毛山の方向に向かっています。

他の資料からも「野毛橋(都橋)」を見てみましょう。

鉄道敷地埋立前夜

この「横浜鉄橋之図」の野毛浦近辺に戻ります。ここは明治4年に始まるまさに横浜駅開業前夜の風景です。

「馬車道」「姥が岩」の文字も読むことができます。

鉄道前夜、鉄の橋近辺の読み解きは別の機会に譲ることにしましょう。

第947話【横浜の橋】リユース都橋(みやこばし)

※なんとサボりにサボって2018年初ブログです。まずは慣らし運転で。

大岡川の橋を良く渡ります。

中でも「都橋」を渡ることが一番多く、好きな橋でもあります。橋には<蒲の穂>をモチーフにしたレリーフが飾られています。親柱の電灯にも重厚感があります。時折カモメが止まっている風景は港街を感じさせます。

「都橋」これまでもこのブログで何回か書いています。まずはこれらをちょっとまとめてみました。

No.425 川の交差点、都橋界隈

都橋は鉄道が初めて開通した1872年(明治5年)に「野毛橋」から改名した橋です。

野毛橋は幕末に「横濱道」が突貫工事で開通したことによって一躍重要な橋となりました。

「野毛町一丁目往還北側茅屋を毀ち、道路を改修し、野毛橋を毀ち、更に北方へ凡そ三間位置を換へ、橋台を築造し、無杭木橋に改造し、都橋と改称す同月野毛橋の古材を太田村に移し、以て栄橋を架す。」

埋立と護岸整備が進み、

幕末期に架けられた野毛橋の位置より三間(約5m)上流に都橋が架替えられます。当時の絵地図から類推すると、当初は子の神社脇を通り野毛橋へと繋がっていた<横浜道>が整備され道筋変更に伴い橋の位置も変わったようです。

(再生)

野毛橋の部材を再活用し上流の栄橋を架けたとあります。

リユースですね。

1882年(明治15年)に都橋は木橋から鉄橋に代わり、関東大震災で被災、しばらく暫定の木橋が架けられていましたが、1928年(昭和3年)7月に震災復興橋として生まれ変わります。この時に中村川に架かっていた「共進橋」の親柱を再活用され完成しました。 橋梁部材は、江戸期<木製の時代>から今日の鉄骨の時代まで時折条件次第で再利用されてきました。大岡川下流域では、西之橋が浦舟水道橋として再生されました。

橋梁部材は、江戸期<木製の時代>から今日の鉄骨の時代まで時折条件次第で再利用されてきました。大岡川下流域では、西之橋が浦舟水道橋として再生されました。 新山下の「霞橋」も部分的リユースです。

新山下の「霞橋」も部分的リユースです。

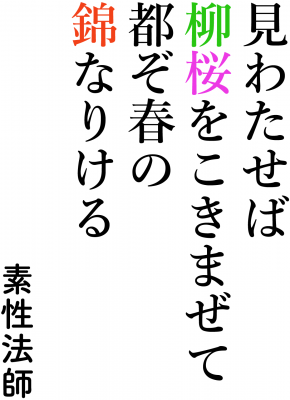

(都ぞ春)

都橋の「都」は、9世紀後半に古今和歌集で素性法師が詠んだ「見わたせば柳桜をこきまぜて都ぞ春の錦なりける」に因んでいます。 すでに大岡川本支流に架かっていた「柳橋」「櫻橋」を元に鉄道用地埋立で作られた櫻木川(櫻川)に架かる「錦橋」と共にこの句が当てられたと思われます。

すでに大岡川本支流に架かっていた「柳橋」「櫻橋」を元に鉄道用地埋立で作られた櫻木川(櫻川)に架かる「錦橋」と共にこの句が当てられたと思われます。

第885話【横浜の橋】都ぞ春

第945話【横浜史の節目】

来年は明治維新150年にあたります。

横浜は開港159年。 吉田新田完成351年。

吉田新田完成351年。 2018年を迎えるにあたり 平成30年 そして平成31年には

2018年を迎えるにあたり 平成30年 そして平成31年には

日本近代史上、初の穏やかな平成の終わりを迎える年となります。

ということで

改元についてちょっと整理しようと思ったら

以外に 手こずりました。 改元は何時行われるのか?

1868年10月23日(慶応4年9月8日)

改元の詔書(年始めから遡って改元)

「慶応四年を改めて明治元年と為す」

制度上は慶応四年は存在しないことになります。

1912年(明治45年)(大正元年)7月30日 大正改元の詔書

※改元の詔書には「明治四十五年七月三十日以後ヲ改メテ大正元年ト為ス」

即日改元となりました。

1926年(大正15年)12月25日 昭和と改元。

※明治以降 改元に関して改正がないので

同日改元となり12月25日が昭和元年。

1926年(大正15年)12月26日に改元したという記述も散見しますが、根拠?は不明です。

1989年〔昭和64年〕1月7日

翌日から平成と改元と発表。

1989年(平成元年)1月8日から

2019年(平成31年)4月30日まで平成時代。

2019年5月1日が改元 ということになりました。

※平成元年は日本史上初めて、遡及がない改元が行われ、

平成は近代史上初めて生前改元が行われることになりました。

余談が長くなりました。

横浜の歴史、時代の変わり目を私流に<超簡単まとめ>しました。

★古代、

横浜市域の多くが海でした。貝塚が今や横浜の丘の上、三沢にありました。

No.212 7月30日 (月)ある“日本人”の学究心

927年(延長5年)

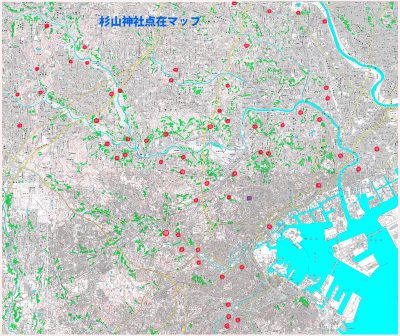

市域内に点在する「杉山神社」が、式内社とされました。

杉山神社は

横浜、鶴見川流域に多く点在し、帷子川、今井川流域にも建立されている全国でのこの一体にしか無い神社です。

杉山神社一覧

暴れ川<鶴見川・帷子川>流域が安定してきた証として神社建立となったと思われます。

★中世

三浦氏の一族平子氏、榛谷氏、稲毛氏など有力な豪族による安定した時代に多くの寺社が横浜市域に誕生します。

1275年頃

北条実時が武蔵国久良岐郡六浦荘金沢(金沢区)に金沢文庫と称名寺を建立。

※※暦で語る今日の横浜【9月22日】

16世紀 横浜は後北条氏の領地となりました。

1590年(天正18年)後北条氏が、豊臣秀吉に攻められて滅亡。

★近世

徳川家康が江戸入りその後江戸幕府が成立。

横浜市域は明治まで徳川氏の領地となりました。

1721年(享保6年)金沢に六浦藩米倉氏1万2,000石の陣屋が置かれ

市内唯一の大名領となりました。

この間、徳川幕府の安定した政権の下で、

農業が飛躍的に進歩し、

併せて築城技術が干拓・治水技術に移転することで大干拓時代が到来し

食料の生産量が飛躍的に伸びます。

まさに、現在の横浜の基礎となった「吉田新田」は大干拓時代の

1667年(寛文7年)に完成します。

この干拓事業の成功が、横浜の発展を支える重要な条件となります。

※wikipediaの「横浜の歴史」では吉田新田完成が記載されていないのが残念です。

https://ja.wikipedia.org/wiki/横浜市の歴史

横浜歴史上三大エポック!

の最初は「吉田新田」完成です。

★幕末

横浜市域最大の事件、ペリー来航と横浜での交渉、そして横浜開港という一大事件が起こります。あまりに有名ですので詳細はカットします。

開港場ができ、居留地が生まれ、外国人はもとより日本各地から人材が集まります。

これによって

日本最大の国際交易港がこつ然!と登場。

★近代

意外と知られていませんが横浜は明治に入り<海軍の街>になります。

北仲の燈台局に隣接して東海鎮守府が設置され、艦隊の後方を統轄する機関となります。

その後、すぐに横須賀に移転しましたが、

戦前、横浜は海軍観艦式の開催母港として重要な役割を担います。

<大観艦式>は横浜の一大観光資源として重要なコンテンツでした。

第859話【絵葉書の風景】観艦式に見る日本の歴史

■1871年4月20日(明治4年3月1日)

東京・京都・大阪に郵便役所(現在の郵便局)を設置し最初の郵便切手が発行されました。

※郵便は開港後すぐに<領事館郵便>として日本(横浜)から各国に書簡が送付されましたが外国郵便局はこれ以前に居留地内に設置。 ■1909年(明治42年)

■1909年(明治42年)

開港50周年記念 市章・市歌制定

■1928年(昭和3年)11月10日

横浜市営バス開業

横浜史上、3つ目の節目は

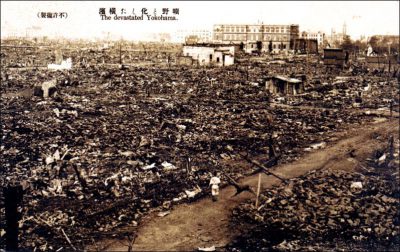

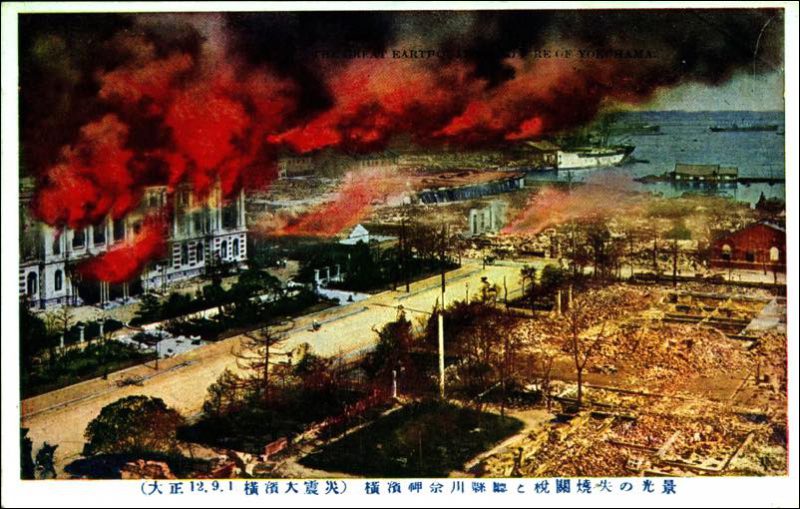

1923年(大正12年)に起こった関東大震災です。

昭和以降の横浜は次回に

昭和以降の横浜は次回に

第944話 中世の横浜(2)

歴史上横浜市域における<いくさ>はあまり多くなかったようです。

中世期に 幾つか横浜の戦いがありました。

横浜の中世史に関心のある方に横浜の<戦場>は?

と質問すると、

多くの方が挙げるのが、緑区の「小机城」と

神奈川区の「権現山」です。

さらに

御家人畠山重忠の終焉の地「鶴ケ峰古戦場(旭区)」を中世の<戦場>とする資料もあります。

これらの<いくさ>は室町幕府の権力が完全に失墜した乱世を背景に起こったものです。

舞台としては600年あまりの長い中世末期、応仁の乱以降に始まった「戦国時代」でした。

平安時代が保元の乱・平治の乱で終わりを告げ、東西に分かれ源氏と平家の勢力闘争が起こります。もののふの登場です。

西の京都は平家、平清盛が太政大臣となり実権を握りますが、東国の源氏が反転し、平家が壇ノ浦で破れ鎌倉時代となります。

海の平家が陸の源氏に、舟の平家が馬の源氏に負けたという表現もできるでしょう。

このころの横浜市域でのできごとは

伊豆から逃げる源氏の反転の舞台となりました。

幾つかの劇的な<いくさ>を経て、鎌倉に幕府が開かれ横浜市域には<かまくら道>が整備されます。

源(みなもと)から北条に政権が移るも鎌倉の地は京都から離れた政治の中心地を維持することになります。初代執権北条時政による北条氏体制を決定づける<いくさ>といっても<謀略>ですが、

1205年(元久2年6月22日)畠山重忠の乱が起こります。

武蔵国二俣川、現在の旭区鶴ケ峰あたりです。

この近くには畠山重忠が戦って敗れた北条氏の一万騎兵に因んだ「万騎が原」の地名も残っています。

※畠山重忠は「坂東武士の鑑」と呼ばれ源頼朝の信頼が厚かった御家人の一人で、埼玉県に居館等があったことで埼玉の偉人の一人をなっています。

1333年(元弘3・正慶2)新田義貞が鎌倉幕府を滅ぼし、南北朝分裂を経て足利尊氏により室町幕府が始まります。

この足利政権末期に各地で武士たちの群雄割拠が始まり、戦国時代へと時代は変わっていきます。小机の戦いはその前哨戦とでもいえるでしょう。

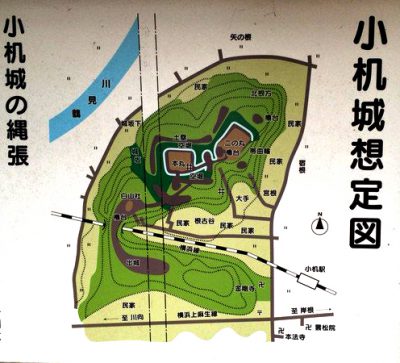

(小机の戦い)

謎多き応仁の乱が収束に向かった

1478年(文明10年)太田道灌(おおた・どうかん)がお家騒動、家督争いにより起こった長尾景春の乱を最終的に小机城攻めによって落城させた戦いを「小机の戦い」といいます。ことの発端は家督争いですが、長尾景春も太田道灌もこれまでにない新しい知略による<いくさ>を展開した武将で、両者の戦いは南関東全域を舞台に歴史的な戦いとして注目に値します。

中世の戦いの特徴の一つに、お家騒動、嫉妬、恨み等、怨恨?に起因するものが多く起こります。前述の畠山重忠の乱もそうです。

“武士道”にはほど遠い?お家騒動連発の時代です。その結果が戦国時代、下克上へとなっていきます。

この小机城、

この小机城、

鶴見川を防衛の要素に取り入れた城です。後北条氏が縄張りを整備し標高42m(比高22m)の根小屋風・連郭式平山城です。

道灌は、この小机城を攻めるため鶴見川を挟む対岸に、亀之甲山(かめのこやま)城を築き拠点として持久戦を用い

2月6日から攻め4月11日にようやく落城させます。

権現山の戦いは

第852話 7月19日京浜急行と権現山の戦い

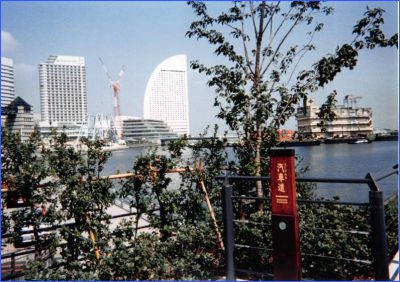

第943話【今無い風景を読む】汽車道と北仲通の壁模様

1997年(平成9年)に開通した汽車道(開港の道)を渡る折、

桜木町駅から日本丸の脇に立つと、いつも気なる風景がありました。

帝蚕倉庫の壁に設置されていた「Panasonic」の光学ディスクをモチーフにした広告です。

それ以上にこの壁に這うツタの葉が描く<模様>に釘付けとなったことを記憶しています。

それ以上にこの壁に這うツタの葉が描く<模様>に釘付けとなったことを記憶しています。

この風景、一服の絵画に見えませんか?

この風景、一服の絵画に見えませんか?

森の中に一軒の家が建ち、冬には枯れ、秋には色づき四季の変化もありました。

私が汽車道を良く渡るようになったのは2000年頃からです。それから17年、汽車道の木々も成長し、何と言っても周辺の景色が大きく変わっていきました。

汽車道、運河パーク内を通るこの道はその名の通り、明治以来汽車が通る鉄道線でした。1989年(平成元年)に横浜博覧会で使用されたのを最後に廃線となり、閉鎖されていましたが、再整備が決まり山手まで繋がる<開港の道>の入口です。 この道は

この道は

桜木町から明治期に整備された「新港埠頭」現在の象の鼻パーク、大さん橋、山下公園、そして山手ふらんす山を経由する遊歩道です。

撮影の頃、新港埠頭近辺には大きな商業施設、横浜ワールドポーターズがありませんので、1990年代の風景です。

1980年代、1990年代、2000年代、2010年代

1980年代、1990年代、2000年代、2010年代

このエリアは 10年単位で大きく変貌してきました。

横浜市内で今、

最も変化し続けている空間といえるでしょう。

第942話【謎解き】吉田橋広場

今年は馬車道150年です。

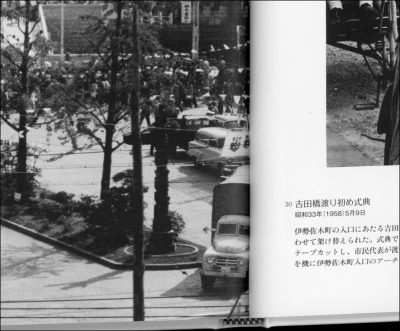

1867年(慶応3年)に「吉田橋」から関内を通り抜ける広い道路が整備されたことに因みます。

この「吉田橋」から続く<広い通り>は地元の人たちに通称「馬車道」と呼ばれるようになり、その後区画整理を経て現在の「馬車道通り商店街」となりました。

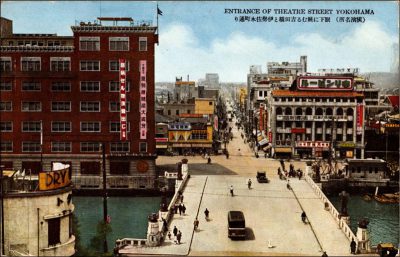

この吉田橋を渡ると伊勢佐木町の繁華街が日枝神社近くまで続きます。

この吉田橋を渡ると伊勢佐木町の繁華街が日枝神社近くまで続きます。

もう一つ

もう一つ

「吉田橋」袂から斜めに「吉田町商店街」が野毛へと続きます。

この吉田橋際に立ってみると、馬車道側に不思議な空間があります。

この吉田橋際に立ってみると、馬車道側に不思議な空間があります。

かつて

「丸井横浜関内店馬車道館」があった場所でした。

1980年(昭和55年)に開店

1980年(昭和55年)に開店

2000年(平成12年)に閉店しその後高層マンションとなっています。

当時、この広い空間は丸井馬車道の敷地だと思っていましたが、その後丸井が撤退しマンションが建つ計画が公表された時に、この空間が公共の土地であることがわかりちょっと驚いた記憶があります。

一方、伊勢佐木口側は昔、馬車道側より広く長い広場(広い空間)がありましたが今は無くなってしまいました。この広い空間には一時期運河沿いに「警察署」が建ちその後デパートが伊勢佐木のシンボルとなった時代があります。 この<不自然な>広場は共に、関内に街路が整備された頃から他の道路とは異なり、誕生しました。なぜ?ここに広場のような空間が存在したのでしょうか?

この<不自然な>広場は共に、関内に街路が整備された頃から他の道路とは異なり、誕生しました。なぜ?ここに広場のような空間が存在したのでしょうか?

私の結論から先に紹介します。

吉田橋<関門>あたりはかつて関内外の主要関門であったため、交通量が多く関門周辺に<滞留空間>が自然と出来上がったのだと推理しました。

場所を馬車道側に戻します。

この空間について資料を調べるキッカケとなったのは一枚の写真でした。

最初に紹介しましたように、馬車道側に明治期から現在まで不思議な広場が存在していたことは、過去の風景写真によって明らかです。明治期の地図でも明確にこの空間が示されています。慣れとは恐ろしいもので、何度となく見ていたはずの<この空間>の不自然さに全く気が付かなかったのです。

偶然入手したこの一枚の写真、裏面のメモから1953年(昭和28年)頃に撮影されたと思われます。

街路樹のエッジに白い像が建っています。ロダンの考える人をイメージさせる腕を曲げ顎を支えているかのようなポーズです。

戦前の風景には見当たりません。

終戦直後の米軍進駐時の写真にもありませんでした。

戦後復興期に短期間設置されたようです。

何故短期間かというと、1958年(昭和33年)5月8日の写真にはこの白い像が別のものに変わっていたからです。この年、開港百年祭が行われ、その時の様子が広瀬始親(ひろせもとちか)氏が記録していた写真集に収められていました。 ここにはトーテムポールようなものが設置されています。

ここにはトーテムポールようなものが設置されています。

再度、白い像のある写真を拡大してみると背後に石燈籠のようなものも二基設置されています。

馬車道の老舗で伺っても記憶に無いとのこと。

まだ この謎は解けていません。

第940話【最強の市長】有吉 忠一

現在、横浜市長は

第32代、20人目の林文子氏が就任しています。(2009年(平成21年)8月30日〜)

戦前は13代まで官選市長が市政を担当しました。

戦後は選挙で選ばれています。

戦前戦後を通じて 任期満了か、途中辞任によって市長交替となりました。

例外は在任中に亡くなれた市長が2名

16代「平沼亮三」氏と24代「細郷道一」氏でした。

(最強の市長は誰か?)

最強という表現が適切かどうかわかりませんが

ここに紹介する第10代横浜市長「有吉忠一」は横浜市政史に残る

“最強”の市長といえるでしょう。

歴代市長を評価するには様々な視点から市政の結果を分析していかなければなりません。政策実行力・問題解決力・政治的決断力 他いろいろ指標がありますが

有吉忠一は

「数多くの業績を残した昭和初期の「不世出」の市長」と言われています。

“「不世出」の市長”というのは中々の評価ですね。

横浜市史上最大級の難問、震災復興に取り組んだ不屈の市長です。

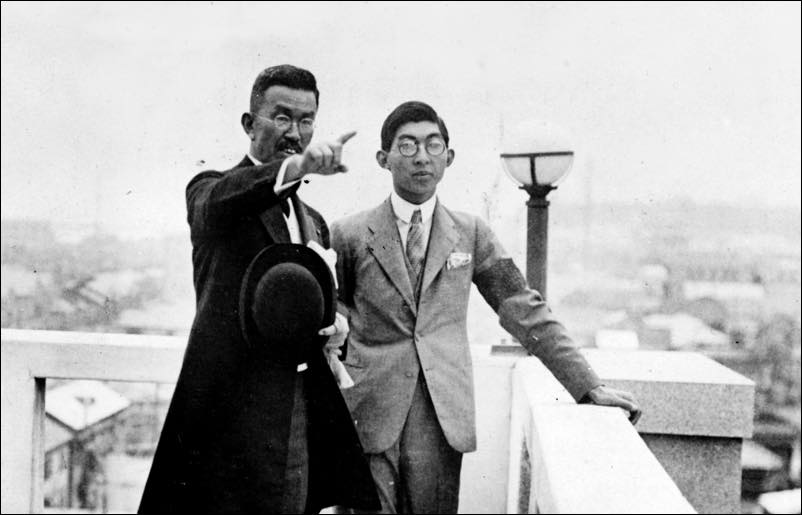

ここに当時の有吉市長を知ることができる一枚の写真があります。

たまたま海外の写真オークションで手に入れたものです。

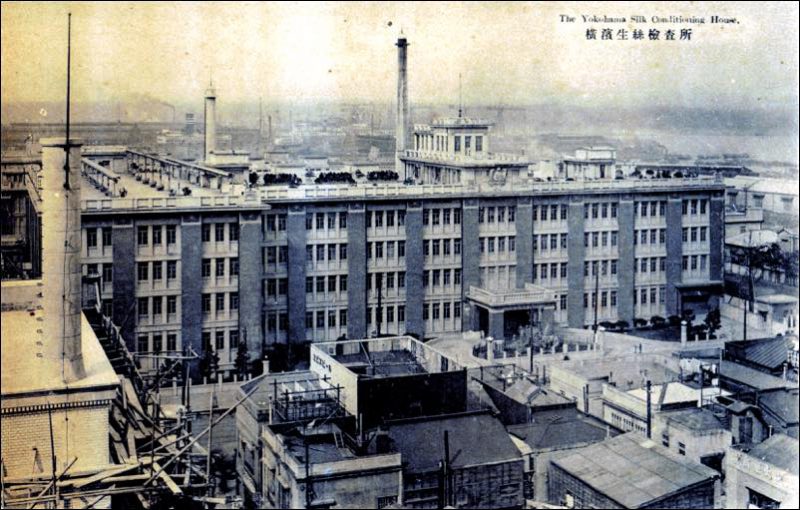

生糸検査所屋上から「横浜復興」を秩父宮に説明する有吉市長

1927年(昭和2年)6月2日(開港記念日)

この日、関東大震災から5年

<復興>を市内外に宣言する重要なセレモニーとして「大横浜建設記念式」を開催しました。式典には秩父宮雍仁親王(ちちぶのみや やすひとしんのう)を迎え、望月圭介逓信大臣を始め、1,557人もの市内外の名士が集まり盛大に挙行されました。

秩父宮は式典に参列する前、市長有吉忠一により復興状況の説明を受けます。

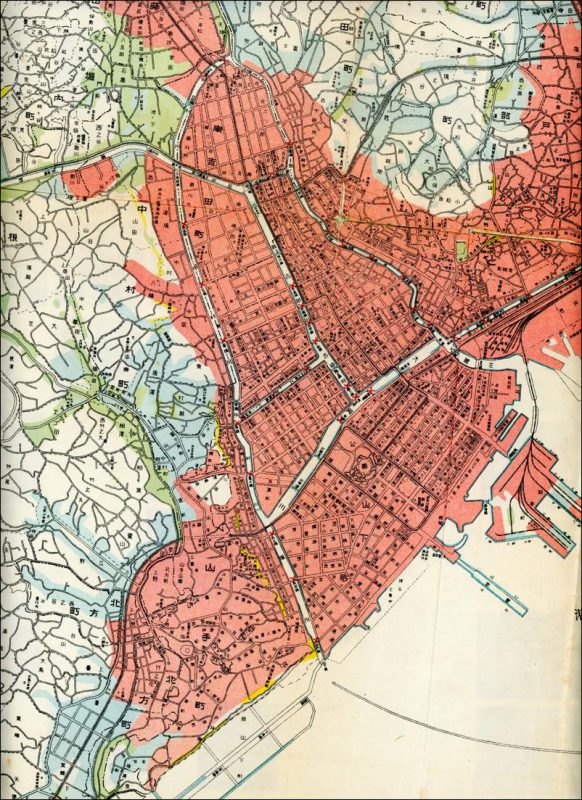

(関東大震災)

(震災復興)

(震災復興)

有吉忠一の簡単な経歴を紹介しましょう。

1873年(明治6年)

京都府生まれ。

第三高等中学校、帝国大学法科大学法律学科(現在の東京大学)

1896年(明治29年)

内務省入省。

1897年(明治30年)

島根県 参事官

兵庫県 参事官

1901年(明治34年)

内務省 参事官

1908年(明治41年)3月

第11代 千葉県知事 就任。

知事時代、千葉県営軽便鉄道(後の東武野田線の一部)の開通を手がける。

1910年(明治43年)6月14日

韓国統監府総務長官 就任。

朝鮮総督府総務部長官。(〜1911年(明治44年)3月13日)

1911年(明治44年)3月13日

第13代 宮崎県知事 就任。

知事時代 宮崎県営鉄道を建設。飫肥線の敷設、日本初の学究的発掘調査となった西都原古墳群の発掘調査を行う。

1915年(大正4年)

第九代 神奈川県知事 就任。

自治時代 多摩川の改修を指示し川崎市中原区に「有吉堤」の地名が残る。

関東学院の開設に助力。

同年11月10日

大礼記念章

1919年(大正8年)4月18日

第15代 第15代兵庫県知事 就任。

1918年(大正7年)6月29日

勲二等瑞宝章

1922年(大正11年)6月16日 退任

1922年(大正11年)6月12日 ※

「朝鮮総督府政務総監」に就任(〜1924年7月4日)。

※知事退任日と総監就任日に重なりがありますが 資料のママ掲載します。

有吉は軍事権を除く行政・立法・司法の実務を統括し、在任中、朝鮮総督府の日本人高級官僚、特に「生え抜き官僚」との軋轢に加え、関東大震災時の“朝鮮人虐殺”に反発する朝鮮での暴動等の真ただ中でかなり苦労します。

1924年(大正13年)7月4日

その任を解かれ東京に戻ります。

1925年(大正14年)5月7日

第10代横浜市長に就任。

※推薦者 原富太郎、中村房次郎、井坂孝ら

1930年(昭和5年)2月10日

正式に辞意を表明します。

「予算案さえつくれば、その決定は予算を実行する後任市長と市会の自由裁量によるべき…」との一言を残し、

同年4月 貴族院議員 勅選。

1930年(昭和6年)2月26日

昭和6年度の予算が成立する前に辞職。

1933年(昭和8年)

第7代 横浜商工会議所会頭。(〜1942年(昭和17年))

■有吉忠一の横浜

米貨公債で<震災復興資金>を集め、早期復興に努め 大きな成果をあげました。

「大横浜建設」の三大方針

・横浜港拡張

・市営埋立(臨海工業地帯の建設)

・市域拡張

生糸貿易に大きく依存してきた横浜市の体質を脱却して工業化を推進するために臨海部に大規模な工業地帯を建設し企業を誘致し港湾機能を拡充。

広大な後背地の確保(市域拡大)

市長時代から退任後

横浜商工会議所会頭時代精力的に臨んだのが

「東京湾拡張問題」=東京港開港要求でした。

横浜にとって東京開港は死活問題。東京にとっても東京開港を渇望していました。この問題はすでに明治期からくすぶっていた課題で 震災後は政財界を巻き込んでの大問題になっていました。

有吉は横浜・神奈川の意見を取りまとめ東京と横浜との軋轢解消を推進しました。

首都圏の港湾経済を考える上で、都市間で争っている時代ではない!

という視点から 国と東京市との合意を求め奔走します。

最終的には横浜復興で独自に米貨公債により調達した復興資金の残債半分を国に肩代わりしてもらう代わりに東京開港を制限付きで認めるという結論をまとめます。

「(横浜復興に借りた米貨公債を政府に肩代わり叶えば)東京の希望に反対しない事になった、併し満支関係の船は兎に角、英米の大船は東京には寄港出来ぬ、東京港は水深二十五尺、六七千噸級内せいぜい一万噸級を限定とする実情である、夫はさてをき横浜市民も此解決で初めて積極的に振興の業にあたる事が出来るようになったのである、之は昭和十五年の事であるが、この時市税総額八百七十万円で、市の公債費は総額八百九十万円、市税の全額を挙げても尚ほかつ足らぬという窮境であったのである(中略)ああこれで横浜市民のために、震災のあとかたづけが出来たと、肩の荷をおろした感で、大変本懐に思った事である。(有吉忠一 経歴抄)」

◯有吉忠一関係ブログ

■震災復興 横浜拡大

No.232 8月19日 (日)LZ-127号の特命

1929年(昭和4年)8月19日に飛行船ツェッペリン伯爵号は

何故 急遽計画を変更して横浜上空に現れたのか!

第818話【横浜2345】大横浜の時代

■市長エピソード

No.83 3月23日 雨が降りやすいので記念日変更

■県知事時代

No.445 「有吉堤」

第939話【番外編】横浜のクリスマス

以前、”クリスマスツリー”の歴史に関して少し調べたことがあります。

日本でクリスマスツリーが飾られたのはいつ頃か?

調べると意外に難しく、ネット上の出典なしネタが多くあり、本腰を入れて出典を調べる必要に迫られましたが、諦めました(笑)。

簡単にまとめると

クリスマスツリーのルーツは諸説ありドイツから始まったのが有力でした。

1.ボニファチウス説

「8世紀のドイツ、樫の木を崇拝する人たちが子どもを生け贄に捧げていました。ドイツの使徒と呼ばれた聖ボニファチウスはこの風習を止めさせるためにオークを切り倒すとき、奇跡が起こりキリスト教の神の力が彼らの神よりも強力であることを示してイエスキリストこそ真の神であることを説いたことに由来。

2.三位一体=三角=樅の木

キリストの三位一体の象徴

3.ユール原型説

北欧に住んでいた古代ゲルマン民族の「ユール」という冬至の祭で使われていた樅の木

は冬でも葉が枯れない生命の象徴。

4.「旧約聖書」の創世記の舞台劇

「中世のドイツでは、イヴに教会の前でキリスト降誕祭の序幕として、楽園におけるアダムとイヴの堕罪の物語を演じる神秘劇が行われていた。」

この<禁断の果実>がなる木を舞台に立てたことに由来。

キリスト教伝来の頃はおそらくツリーは無く江戸時代には長崎の出島ではオランダ商人によって密かに「唐人冬至」を模した「阿蘭陀冬至」としてクリスマスを祝ったそうです。

時代を近代からとすると幾つか文献がでてきました。

(ドイツ流)

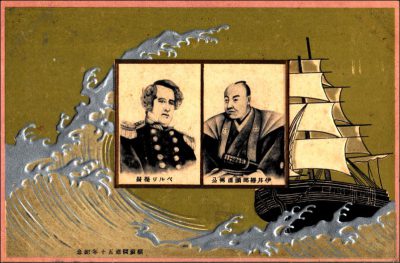

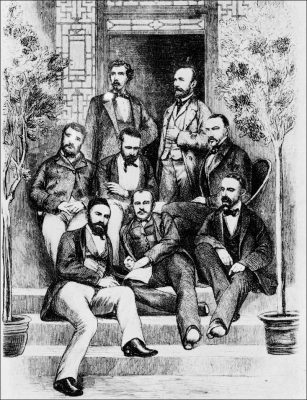

1860年に通商条約締結のために来日していたプロイセン王国使節であったオイレンブルク一行が公館で飾った記録が残っています。

残念ながら横浜ではなく江戸の赤羽根のプロイセン王国公館でのことでした。

「随員の中の二、三人のクリスマスの準備を依頼した。何よりもクリスマスツリーを立てることが先決だったが、日本で木を一本切り倒すのはいつでも難しいことであった。しかも本当の樅の木は江戸にめったにない。それでも木はぜひとも必要である。(中略)ついに馬にまたがり、何マイルも先まで乗り回してありとあらゆる植木屋を探してやっとすばらしい一本をみつけてきたのである。」

これからが大変だったようで、準備の様子も細かく描写されていますが略します。

「準備そのものがまるで祝典だった。五人の水兵がそのために働いた。(略)すばらしいクリスマスツリーは天井まで届くほどで、オレンジや梨がたくさんそれにぶるさがっていた。」

※冬に梨がたくさんあった?のはいささか疑問ですが

当時、クリスマスツリーで飾り、抽選会などを行いお菓子を振る舞うドイツ流スタイルはゲストとして招かれた英国の将軍ホープ・グラント、領事オールコック、駐日アメリカ総領事館のヒュースケン他のゲスト達も驚きの様子が記されていました。

※「オイレンブルク一日本遠征記」より

では、日本人によってクリスマスパーティが行われたのは何時ごろかというと、

1874年(明治7年)に実業家の原胤昭(たねあき)が築地にあったカロザースの妻ジュリアの女学校で開かれたクリスマスパーティーで日本最初のサンタクロースが登場、飾ったのが最初と言われています。

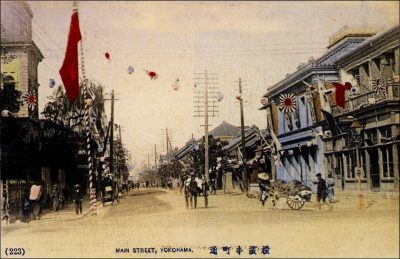

横浜が舞台となったクリスマスツリーの登場は、

1886(明治19)年12月7日

現在クリスマスツリーの日となっている12月7日のこの日

明治屋が横浜で外国人船員向けにお店でクリスマスツリーを飾りつけたそうです。

この日が1886年が日本初の「クリスマスツリー」だ とする説もあるようです。

1900年(明治33年)に明治屋が東京銀座に進出すると、銀座のお店でもクリスマス飾りが広く行われるようになり、広く商店などのデコレーションに繋がったようです。

少し遡ると

1868年(慶応4年)に出された運上所の取り決めの中で、

開港場の休日が、4月7日、5月15日、7月7日、7月15日、8月1日、9月9日の他に、西暦の日曜日そして クリスマスの日が設定されました。

1879年(明治12年)12月には

海岸教会で日本人初のクリスマスの儀式が行われたという記録が横浜市史稿にあり、いち早く教会が建てられた横浜でも”クリスマスミサ”が積極的に行われたようです。

さらに横浜歴史年表でひろった<クリスマス>

1951年(昭和26年)12月19日

日米合同でクリスマス・デコレーションのコンクールを開催する。

1970年(昭和45年)12月23日

横浜公園体育館で市民クリスマスフォークダンス開催。

<クリスマス風景 クリッピング>