ホーム » 【時代区分】 (ページ 11)

「【時代区分】」カテゴリーアーカイブ

横浜年表ピックアップ【10月9日】

横浜の出来事を年表からピックアップしました。

●1886年(明治19年)の今日

「横浜の麦藁真田紐製造所の新築が落成した」

麦藁真田紐(むぎわら さなだひも)は【麦稈真田紐(ばっかん さなだひも)】とも書き、麦わらを平たくつぶし真田紐(さなだひも)のように編んだものを指します。

真田紐は縦糸と横糸を使って織った平たく狭い織物の紐のことで、麦藁で真田紐のように編んだものを使って麦わら帽子(ストローハット)を作り、日本各地で地場産業として盛んに行われました。

|

| 本文とは関係ありません。埼玉県春日部市の地場産業です。 |

特に戦前は“麦わら帽子”がさかんに外国へ輸出され、製造素材として麦藁真田が製造されました。

その輸出を担ったのが横浜港です。

※絹製品と同様に、需要の高まりに伴い粗製濫造が起こり、全国の麦稈真田製造を行っていた中小企業の多くが破綻します。

1920年頃の工業用ミシンは米国シンガーが独占状態でした。昭和に入り

ブラザー工業が「麦わら帽子製造用環縫ミシン」を開発し大ヒットします。

https://museum.global.brother/guide/zone/1/10?lang=ja&_ga=2.233123099.482062017.1651186413-1442387065.1651186413

「昭三式ミシン(麦わら帽子製造用環縫ミシン)の商標を「BROTHER」と定めて市販開始」

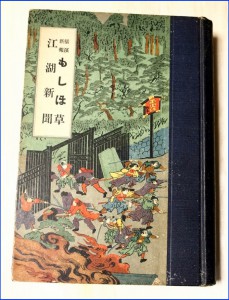

●1926年(大正15年)10月9日付けで

「横浜新報もしほ草・江湖新聞」が明治文化研究会から小野秀雄の校訂で発行されました(全500頁で索引が付いている点が特徴)

元々『横浜新報もしほ草』は、

明治のマルチタレント“岸田 吟香”が米国人ヴァン・リード(Eugene M. Van Reed)と共に慶應四年に横浜の外国人居留地で発行された新聞です。

日本初の日刊新聞「横浜毎日新聞」の誕生以前に横浜で生まれた新聞の一つです。

一方「江湖新聞」は、福地桜痴が1868年(慶応4年)江戸で創刊した佐幕派の新聞で絵入り・総仮名付きの新聞です。

新政府を否定的に論じたため第22号で発禁処分となります。

この二つの画期的な新聞を1926年(大正15年)に復刻し、話題になります。

復刻に尽力した小野秀雄(おの ひでお)は日本のジャーナリズム研究、マス・コミュニケーション研究の先駆者といわれた人物で、「新聞学」「新聞史」を確立した一人です。この本の発行元となった「明治文化研究会」は吉野作造が主宰し、小野秀雄や宮武外骨 他当時の多くの言論人が関わります。

『横浜新報もしほ草』は,神奈川大学のデジタルアーカイブで閲覧できます。

http://klibredb.lib.kanagawa-u.ac.jp/dspace/handle/10487/4462

No.21 1月21日 日中ビジネスに成功した先駆者

●1897年(明治30年)の今日

「大佛次郎、横浜英町で生まれる。」

大佛次郎は横浜出身の代表的な文学者です。

父が日本郵船会社社員だった関係で横浜市に生まれ、明治37年4月に太田尋常小学校に入学するまで横浜で育ちますが、翌月東京新宿に転居します。

港の見える丘公園に大佛次郎記念館があります。

http://osaragi.yafjp.org

彼に関しては 別の機会にぜひ紹介してみたい横浜・鎌倉に関係の深い人物です。

横浜英町は、現在の横浜市中区英町で、黄金町駅の近くです。

●1942年(昭和17年)の今日

「オーストラリア方面の外交官や引揚者を乗せ鎌倉丸が帰国」と横浜市史II・1下1015に記録があります。Wiki『日本郵船戦時戦史 上』では10月8日、大内氏『商船戦記〜世界の戦時商船23の戦い』によれば9月27日とありますがここでは市史を採用しました。

「鎌倉丸」は1941年(昭和16年)日本海軍に徴用され特設運送船となります。

1942年(昭和17年)10月9日の航海が交換船として最後の任務でした。

(交換船)

交換船とは

第二次世界大戦当時に、開戦により交戦国や断交国に取り残された外交官や駐在員、留学生などを帰国させるために関係国の船舶で運航された船のことです。

敵国の関係者と自国の関係者は“中立国に寄港”し、交換が行われました。

交換船は戦時国際法に沿って「交換船として運航される全ての船舶はすべて民間籍であること」と定められたため、民間船舶が“徴用”されることになります。

浅間丸(16,975トン、日本郵船)、龍田丸(日本郵船)、帝亜丸(日本郵船)

※アメリカ生まれのジャニー喜多川(後のジャニーズ事務所社長)も第一次日米交換船グリップスホルム号に乗船し帰国しています。

鎌倉丸は

→1942年(昭和17年)に日英交換船として東アジアの英国領と日本を往復しました。

(再び海軍徴用船)

横浜に最後の交換船として交戦国、自国の関係者を搬送した後、鎌倉丸は再び軍の徴用船として航海に出ます。

1943年(昭和18年)4月15日に神戸からバリクパパンへ向け出航したのが最後の航海となります。

鎌倉丸は1930年竣工時に「秩父丸」と命名されましたが、1939年に鎌倉丸(かまくらまる)と改名されました。その事情を含めエピソードは

No.38 2月7日 鎌倉丸をめぐる4つの物語

●1956年(昭和31年)の今日

「屏風ヶ浦漁協・同海岸埋立反対期成同盟が磯子海岸埋立に反対」

磯子は戦前人気の海水浴場でしたが、戦後最も早くしかも全面的に埋立が行われ工場が誘致されます。

No.455 東海道の横浜を歩く

「横浜道」に引き続き横浜の街道「東海道」を紹介します。

東海道と言えば、江戸時代に整備された徳川幕藩体制を支えた物流を支えた主要街道の一つです。

横浜エリアの東海道を何回かに分けて歩いてみましたので

紹介します。

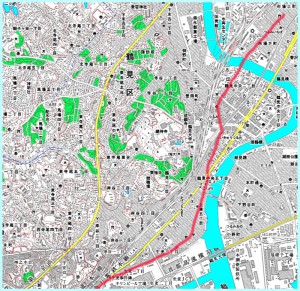

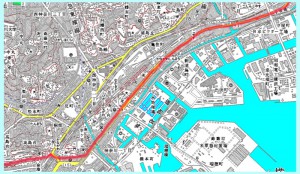

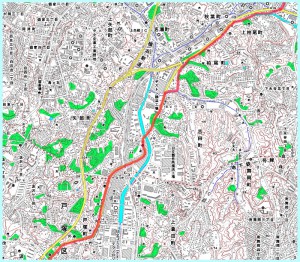

【鶴見市場から生麦】

横浜東海道の旅は「鶴見市場」からスタートします。

京急鶴見市場駅から北方向に商店街を抜けると「熊野神社」にぶつかります。

|

| 鶴見熊野神社 |

横浜市鶴見区市場東中町9〜21

殺風景な境内のわりに派手なHPがあります。

●「横浜市立市場小学校発祥の址」の碑

●加舎白雄と大島蓼太の句碑(飯田九一 選と揮毫)

この「熊野神社」前の通りが旧東海道です。

No.264 9月20日(木)「鼾かく人を流罪す月今宵」

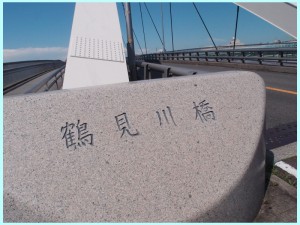

鶴見川橋を渡りますが、鶴見川に鶴見川橋の名からもこの街道の歴史を感じます。

右手に「鶴見神社=杉山神社」があり街道の鎮守の役割をもっていることがわかります。

京急「鶴見駅」の線路下を(抜けられませんが)通り、

ベルロードつるみ・鶴見銀座商店街を抜けます。

鶴見線の架橋をくぐり

鉄道レトロの「国道駅」前から

生麦魚河岸通りを通ります。

【番外編】生麦、旧東海道を歩く

No.383 【生麦界隈】横浜史を生麦で体験

【子安から神奈川】

国道15号線がほぼ東海道をトレースしています。

入江川派川(海岸線に平行している運河)

ここが子安から神奈川が最も昔のままの海岸線をイメージできます。

No.216 8月3日 (金)この道は金港に続く

東神奈川は横浜市内最初の宿場町です。

神奈川県内最大の宿場町でもありました。

神奈川宿に関しては

別にテーマを立て 紹介します。

【神奈川から保土ケ谷】

横浜中心部に入ってきました。

東海道が 海に別れを告げ、内陸に入っていく分かれ目が

青木橋あたりです。

No.452 横浜道から開港当時を探る

鶴屋町から保土ケ谷までは 旧東海道の道筋が残っています。

八王子街道への別れ道「追分」を過ぎると

横浜賑わい商店街ベスト3に入る

洪福寺松原商店街です。

No.414 競争共栄商店街

ここまで渡ってきた川が

鶴見川

入江川

滝野川

そして

帷子川と今井川の合流地点が

相鉄線「天王町」駅前です。

東海道は今井川に沿って保土ケ谷宿に入ります。

JR保土ケ谷駅前を過ぎ、東海道・横須賀線の踏切を越えると

保土ケ谷宿 本陣跡に出ます。

この保土ケ谷宿からは 金澤古道が分岐しています。

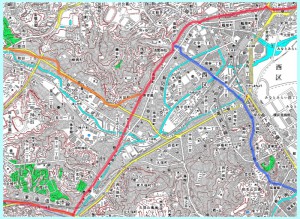

【保土ケ谷から品濃町】

横浜市内の東海道最大の難所です。

何度来てもこの坂の急傾斜前で躊躇します。

急坂「権太坂」です。

ここを越えると「境木」です。

武藏の国と相摸の国の国境(くにざかい)です。

No.339-2 12月4日(火)越すに越されぬ国境(くにざかい)

【番外編】 1月17日(木)横浜は坂ばかり

横浜は坂が多い街ですが、中でも権太坂は厳しい!!!

かつて栄えた!

境木商店街も火が消えつつありますが

ここは元気です。

創作和菓子処 栗山

ご当地もの たくさん買ってきました。

「男爵さま」が最新の作品だそうです。いけまっせ!

新製品を創る努力と工夫が大切ですね。

http://www.wagashi-kuriyama.co.jp

境木の峠を越えると

東戸塚に入ります。

この街は 1980年(昭和55年)10月1日に横須賀線の新駅が開業し

日立製作所関連企業、西武等による開発が行われ新しい街が生まれました。

※日本現役最古の鉄道トンネル「清水谷戸トンネル」は

東戸塚駅と保土ケ谷駅間にあり東海道下りルート最初のトンネルです。

旧東海道には品濃一里塚跡を示す碑があります。

【品濃町から戸塚】

東戸塚から柏尾川支流に沿って旧東海道はつながっていきます。

戸塚ネタはこのブログでもかなり取上げています。

No.142 5月21日 戸塚は鎌倉?(加筆修正)

この先、藤沢宿までの旧東海道は踏破していません。

湘南に抜ける時は、戸塚駅前から柏尾川にそって川ルート下りばかりで

実は もう一つの 山越えが 待っています。

「原宿」あたりのルートです。

この区間は 今年中に踏破する予定です。

※藤沢宿から平塚宿までは徒歩踏破しています。

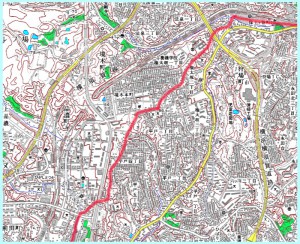

No.452 横浜道から開港当時を探る

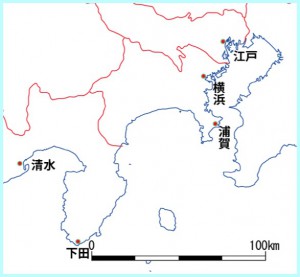

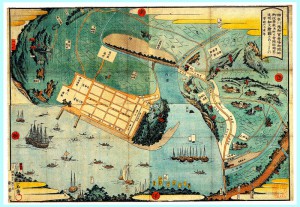

幕末に突然誕生した「横浜開港場」

この開港場は、幹線街道(東海道)との接続がありませんでした。

今回は、民間に下った突貫工事令で完成した

開港のための道「横浜道」を紹介しましょう。

|

| 横浜道に埋め込まれている道標 |

開港前日に開通した「横浜道」を紹介する前に

なぜ 「横浜道」が必要となったのかあたりからヒモ解いていきましょう。

市史編集事業の重責を務められた高村直助先生は

横浜開港場を「帝都の関門」と呼びました。

開港のプロローグはロシアから始まり

ペリーの来航で 日本は開国を迫られます。

静岡県下田港開港から始まり

神奈川湊開港が「日米通商修好条約」で期限を設定して

開港場と決められますが、当時の徳川幕府は

できるだけ 江戸から「開港場」を外したいと目論見ます。

不便だが良港としてペリーの評価も高かった「横浜」を

開港場と決め

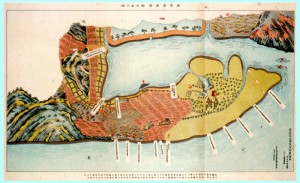

1859年7月1日(安政6年6月2日)未完成の状態で開港します。

開港場の整備は残り百日を切った約三ヶ月の短期間に行われます。

※アメリカは当初7月4日(独立記念日)を開港日にしたかった

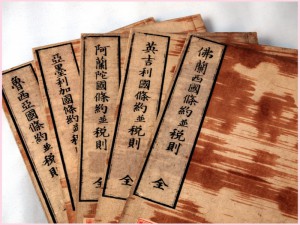

日本政府と列強五カ国の間に結ばれた「安政の五カ国条約」の

重要な目的は「通商」=交易です。

通商に必須なのが「ロジスティクス(物流)」の確保です。

外国人を囲い込むために長崎の出島をイメージして管理しようとした幕府でしたが、

軍事・外交上も江戸への幹線道の整備が必要となります。

江戸時代の横浜村エリアの街道への動線は「井土ケ谷」経由保土ケ谷宿でした。

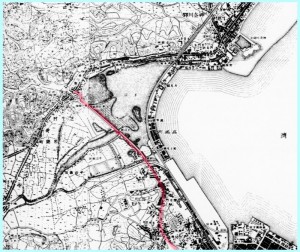

|

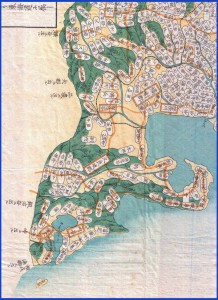

| 安政6年の開港場 |

「開港場」と「東海道」を直結する道

「よこはまみち」の造成に踏み切ります。

開通当初は 重要な街道として多くの利用者で賑わいました。

東海道神奈川宿、その先の“江戸”への近道でした。

「絹の道」としても重要道でした。

ところが 埋立で状況が激変します。

明治に入り海岸が次々と埋め立てられます。

明治横浜の最初の大変化は

海岸線に鉄道が通り一般道も平行して整備されたことです。

(よこはまみち)

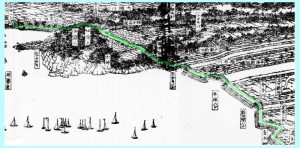

現在の浅間下交差点から、関内駅前吉田橋までが

「よこはまみち」です。

一時期 横浜開港史から忘れ去られていた道です。

「横浜道」の大半が横浜市西区を通っていることもあり

西区が「横浜道」の道標を埋込み整備しましたが?

今ひとつ 地味な存在になっています。

横浜道の名残は殆ど残っていません。

野毛の切り通し周辺の「石積み」

戸部近くの「岩亀稲荷」

浅間神社付近の細道 位でしょうか。

新田間川

帷子川

石崎川

大岡川

四つの川(橋)を渡り

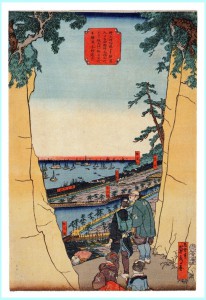

野毛の切り通しを抜けると目の前に

「開港場」が目の前に拡がります。

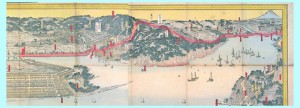

東海道筋から開港場を目指した人々は野毛から眺める

洋館が並び 沖には船が多く停泊している

新しい街に ワクワクしたことでしょう。

この『道』無くして 開港場は成立しませんでした。

改めて「横浜道」に光を!!!!

明日は 現在の「横浜道」を歩きながら

開港の名残と 現在の散策スポットを紹介します。

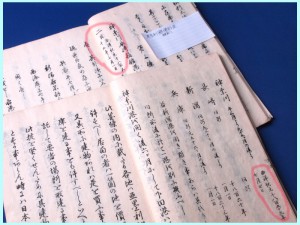

【番外編】その資料危険につきご用心!

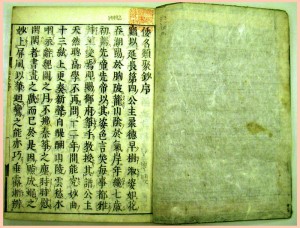

「森鴎外から「武鑑」に関心が出てきて数冊「武鑑」を入手した。」と

“歴史学”の専門家に話したら

危険だ!と言われてしまった。冗談で「幕末で止めておきなさい」

|

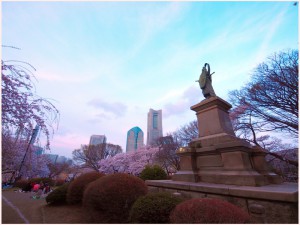

| 掃部山にその名が残る幕末の大老 井伊掃部頭 |

横浜に関係する歴史的な話題を探す際、概ね幕末からの資料が中心になります。

横浜の歴史はついつい 近世末期からスタートしてしまいます。横浜が脚光を浴びた時期が幕末「開港」の時代だからです。

一般的に安土桃山時代から江戸時代を近世

明治維新以降を近代と呼びます。

歴史の範囲を「江戸時代」まで遡ると

一気に守備範囲が等比級数的に拡がっていきます。江戸時代はこれまた面白い時代です。しかも資料をコレクションし始めたら

たしかに危険な匂いがします。

(武鑑に夢中)

文豪で思想家でもあった森林太郎(鴎外)は武鑑コレクターでもあり研究家でもありました。

彼は「伊沢蘭軒」「渋江抽斎」他を書くにあたって武鑑をフル活用しました。

彼自身の「武鑑コレクション」は有名です。

「伊沢蘭軒」

http://www.aozora.gr.jp/cards/000129/files/2084_17397.html

「渋江抽斎」

http://www.aozora.gr.jp/cards/000129/files/2058_19628.html

池波正太郎、司馬遼太郎、松本清張 他多くの時代小説作家も「武鑑」を資料にしながら作品を残しています。

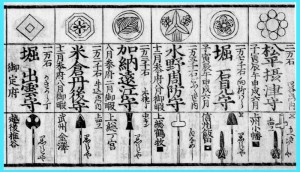

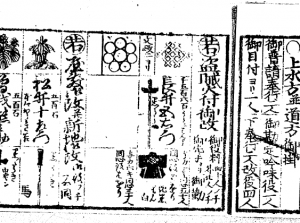

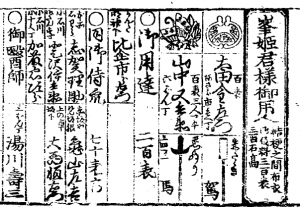

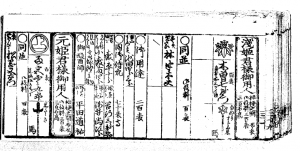

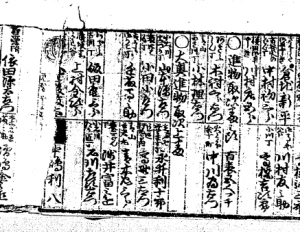

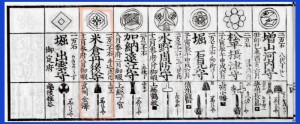

「武鑑(ぶかん)は、江戸時代に出版された大名や江戸幕府役人の氏名・石高・俸給・家紋などを記した年鑑形式の紳士録。」(Wiki)

「武鑑とは江戸時代に民間の書肆(しょし=本屋)が営利のために刊行した大名・幕府役人の名鑑である。江戸時代初期寛永頃の『大名御紋尽(ごもんづくし)』や『江戸鑑』を経由して1687年(貞享4年)『本朝武鑑』で始めて武鑑の名前が冠された。『正徳武鑑』に至り体裁が整い、明和元年(1764)の武鑑で形式が定まって、幕末に終刊する。」(伊従保美)

http://www.kawara-ban.com/daimyouNO13.html

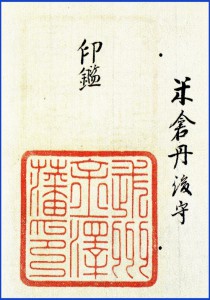

私が入手したのは、

「袖珍武鑑(シュウチン ブカン)」と

「袖玉武鑑(シュウギョク ブカン」という対の武鑑です。

「珍」と「玉」いささか語弊のある文字ですが?!

「袖珍武鑑」はイロハ別大名図鑑で諸藩大名を名前から探ります。

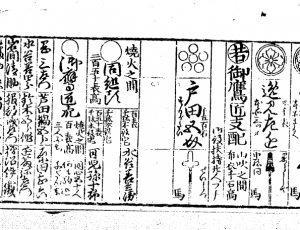

一方

「袖玉武鑑」は役職別幕府役人図鑑で、大名以下の細かな役職担当者も記載されています。江戸時代の組織が見えてきます。

図版からわかるように家紋や槍などの道具印は図も丁寧に描かれ、ほぼ毎年発行されています。

この武鑑を手にして驚くのは、

ハンディタイプであること。大きいサイズもあるとのことですが、手元に置いておくなら手頃な大きさです。この中に

徳川御三家から國主大名、外様大名、譜代大名の

氏名、官位、御所号、本國、家紋、石高、さらに江戸より居城までの里程などが記載されています。さらに

江戸城中の詰所の別とか、大名行列の槍の形(どこの大名か見分けるのに便利だった)など 小さいながらも事細かに記載されています。

ユーザーは

江戸屋敷在勤の武士が日常政務の際、他の武家屋敷との折衝や交際の基礎資料として購入したそうです。

頻繁に使用したのは出入り商人や街道筋の役人、商店、旅籠なと宿場町関係の人々でビジネスの必需品となりました。

余裕が出てくると 参勤交代の下級武士のお土産、町人の大名行列の見物資料とになったそうです。

なんとも優雅な世界というか、この一冊だけでも江戸時代の成熟度を感じます。

(何が危険か)

集めたくなる衝動にかられるからです。特に「袖玉武鑑」は

時代と共に変わっていく役職の面白さを探す

いったい何だろう?と思う役職探し他

読み出したら 別な世界に入り込んでしまう“危険”が確かにあります。

現在16冊で幕末が殆どです。先輩のアドバイスに従って

幕末より遡るのは止めておくことにします。

No.441 横浜・川越・甲州トライアングル

今日は、途中経過の話しで失礼します。

発端は、江戸時代最後の横浜エリアを治めていた大名は誰か?

から始まりました。

江戸幕府は統治システムとして、全国各地に大名や旗本を置き参勤交代や国替(くにがえ)転封(てんぽう)で権力基盤をコントロールしてきました。

地方分権と、中央集権の二重構造を上手に使った“しくみ”でしたが、

天保11年(1840年)の三方領知替えの失敗で一気に幕府衰退のキッカケとなっていきます。

横浜市域に話しを進めます。

横浜市域は武藏の国と相摸の国にまたがって拡がっています。

横浜エリア最後の大名は「六浦藩米倉家」でした。

米倉家は元々甲州武田家の家臣で、武田家が織田信長に破れて以降徳川家の下で側近として信頼を得ます。

キーワード 甲州は江戸の要

徳川幕府は江戸を統治する際、重要な領地を“親戚”と“側近”に統治させました。

例えば 近畿地方の要であった彦根を井伊家に任せ江戸幕府三百年の歴史の上で転封(てんぽう)の無い大名でした。

一方、

甲州街道の要だった甲州エリアは親戚の松平家や柳沢家(柳沢吉保)に任せていきます。

近場では、東海道から鎌倉・浦賀に抜ける重要な「金沢道」を

「米倉藩」に任せることになります。

米倉家は1722年〜1869年まで150年にわたって六浦藩主として長く統治しました。冒頭で転封(てんぽう)の無かった井伊家を紹介しましたが

米倉家も1600年代から徳川家の要職につき金沢と上野に小さな領地を得ます。

1696年(元禄9年)に1万石を与えられ晴れて「大名」となり

その後下野皆川に移封され初代下野皆川藩主と初代武蔵金沢藩主を兼務します。

※領地としては下野皆川藩のほうが豊かだったようですが、金沢藩は浦賀・鎌倉への重要な場所であったため“名誉職”としては格が上だったようです。

米倉家(1722年〜1869年)

譜代 陣屋 1万2千石

初代 忠仰(ただすけ)〔従五位下・主計頭〕1706年3月15日〜1735年5月29日

二代 里矩(さとのり)1733年9月13日〜1749年4月22日

三代 昌晴(まさはる)〔従五位下・丹後守〕1728年5月30日〜1786年1月19日

四代 昌賢(まさかた)〔従五位下・長門守〕1759年7月21日〜1798年8月5日

五代 昌由(まさよし)〔従五位下・丹後守〕1777年12月8日〜1817年2月8日

六代 昌俊(まさのり)〔従五位下・丹後守〕1784年10月15日〜1812年5月28日

七代 昌寿(まさなが)〔従五位下・丹後守〕1793年2月21日〜1863年5月7日

八代 昌言(まさこと)〔従五位下・丹後守〕1837年4月13日〜1909年2月27日

この六浦藩初代藩主「米倉 忠仰」は

嫡子の無かった米倉藩に養子として入り、米倉家を継ぎますが

父親は 柳沢吉保です。

柳沢吉保は ご存知の通り 大老格で最高権力に立ち様々な改革を行った大名です。小説やドラマの影響か“悪役”系ですが、実際は名君、優秀な官僚だったようです。

今話題の東急線と東武鉄道が繋がった「横浜・川越」の

川越藩主として素晴らしい街づくりをした領主でもあります。

(横浜と川越が繋がりました)

今日はこの辺で 次回にこのトライアングルから始まる話しを紹介します。

No.439 へいらく・たいらこ

会社の転勤“好き”はどうやら中世からの伝統らしいです。

転勤“好き”というか“命令”に従うことで出世の望みを託す?

これ日本独特の慣習ということですが、

武士が頭角を顕し始める頃から(平安後期?)豪族が国内を移動するようになるなか、

磯子から本牧にかけた一帯の豪族として統治した相摸の“もののふ”の転勤?物語を紹介します。

(平子氏家紋は丸に三つ引両)

その一族の名は

「平子氏(たいらこ し)」

人気ファッションモデル・タレントで吉田栄作を夫に持つ平子 理沙(ひらこ りさ)さんがいますが、関係は判りません。

平子氏のテリトリーは、久良岐郡の平子郷と呼ばれていた一帯で

本牧・中村・根岸・堀之内・滝頭・岡村・磯子(禅馬)を含む狭い領地でした。

館は、真照寺(平子一族の菩提寺)近くにあり、地名の堀之内も平子氏の館と関係のあるものだといわれています。

三浦一族とルーツを同じくする豪族で、

平安中期から鎌倉時代に勢力を振るいます。

三浦一族のルーツは桓武平氏説、在地豪族説などがありますが、源平の時代平氏の出として活躍したことは確かなようです。

この時代源平共に混在していたようで、源頼朝挙兵の際、平子ともども源氏に参戦し平家追討に功をたてます。

この戦(いくさ)出陣の際に菩提寺である真照寺に建立した毘沙門堂の毘沙門天は磯子七福神の一つです。

この真照寺の外観は必見!です。→機会があればぜひ毘沙門天も

(平子氏地方へ)

冒頭にも紹介しましたが、中世に登場した武士は日本全国を駆け巡ります。

京都への上洛は勿論ですが、平子氏は鎌倉時代に周防国、越後国に分家して勢力を伸ばします。周防国吉敷郡仁保庄、越後国山田郷にその名を残しますが

周防平子氏(仁保氏)は、周防の氏族 大内家の重臣として活躍しますが戦国時代に毛利氏によって主家と共に滅ぼされます。

越後平子氏は、13世紀ごろ越後へ進出し上杉家の重鎮として活躍します。16世紀上杉謙信に従軍した記述が残っています。

まさに謙信急死後に起ったお家騒動、1578年(天正6年)「御館の乱」以降、平子氏の記録が消えますが、滅亡したわけではなさそうです。

山形県長井市に居住される平子氏の家伝には、関ヶ原の戦いに敗れて米沢領に落ち延びたと伝えられ、関ヶ原の役を最後に越後平子氏は滅びてしまいます。

(磯子平子)

磯子・本牧一帯の「平子氏」は、1180年(治承四年)源頼朝の旗揚げで活躍、のちに論功行賞で一族が周防国吉敷郡内仁保に分家

本家はその後、鎌倉御家人となり1221年(承久三年)承久の乱で幕府側で活躍し、その戦功で一族が前述の通り越後へ分家しますが、

鎌倉幕府、執権北条氏の勢力拡大に伴い次第に衰退していったようです。

室町時代中期の記録を最後に、資料から姿を消します。

平子氏 磯子・本牧の丘を駆け巡る

No.437 横浜ドラゴンズ、吉田さんに斬られる!

ここでも簡単に触れましたが、

磯子・滝頭・岡村一帯と中村・平楽・根岸・本牧一帯は丘陵で繋がっていました。

尾根伝いに道があり、平楽あたりから見る開港場(吉田新田)は絶景だったでしょう。

No.390 危なくない?デカ。

謎の「エリヤX」「根岸住宅地区」は、さすが米軍!

平子氏の絶景エリアです。

No.168 6月16日(土) 6月のカナチュウ

桜木町駅前から保土ヶ谷駅東口をつなぐ11系統というバス路線があります。

この11系統はかつて「横浜市営バス」が同じ11系統として営業していた路線です。

市があきらめた路線をカナチュウが運行しています。

このルートで まさにこの平子郷の平楽側を楽しめます。

最後に 「平楽(へいらく)」は「たいらく」から来ていると言われています。

平子氏も「太楽」や「大楽」の苗字で登場する記述があり、「たいらこ」ないし「たいらく」から「へいらく(平楽)」になったのではないでしょうか。

歴史記録は時の流れで、少しずつ風化し変化していきます。

そのなごりを辿るのが歴史散策の愉しみですね。

【番外編】善悪の彼岸

歴史上の人物評価は難しいものがあります。

歴史の多くが“勝者”の描いた史実を重ね合わせた結果です。

近年、敗者の歴史と言う視点で新資料を元に新しい人物像が描かれています。

横浜を舞台にした人物像にも評価の分かれる人が

意外と多いことに気がつきました。

特に

明治維新前後に登場する多くの重要人物は歴史的政変に関わっているため、評価は立場によって大きく変わってきます。

徳川政権から明治政権に劇的な政権交代の狭間で、歴史に埋もれてしまったり善悪の評価が二分されてきた時代です。

横浜に関係が深く評価が分かれた人物として良く知られている人物は

「井伊直弼」でしょう。

安政の大獄で多くの要人を処刑、処分等を行い「桜田門」で元水戸浪士達に暗殺されました。

薩長出身者には“親の敵”、水戸徳川家には攘夷破りで“目の敵”

明治維新後も井伊直弼支持者と薩長明治政府派とは反目し合います。

その象徴が「掃部山の井伊直弼像」です。

井伊に関しては別のコーナーで一部紹介していますが、

より鮮明に 横浜の直弼騒動を追いかけていますのでまとまり次第紹介します。

「幕末悲運の人びと」で石井孝さんは四人の悲運な人物を紹介しています。

■岩瀬忠震

■孝明天皇

■徳川慶喜

■小栗忠順

中でも「岩瀬忠震」「小栗忠順」は特に横浜と深く関わる人物です。

目下「小栗上野介忠順」に挑戦しています。

小栗忠順は実に興味深いキャラの持ち主です。

まとまり次第 紹介します。

(新田義貞)

突然時代は14世紀に遡ります。

偶然目に止まった本から 鎌倉武将「新田義貞」に関心が湧いてきました。

鎌倉 稲村ケ崎で剣を差し出したパフォーマンスで有名です。

群馬県人には郷里の英雄「歴史に名高い新田義貞」とうたわれています。

上野国新田荘に拠点を持つ関東の御家人で

鎌倉幕府倒幕で「かまくら攻め」のため

南下し 鎌倉道を経由し稲村ケ崎まで一機に攻めくだります。

このとき 横浜市域を通り

「瀬谷」にその足跡をみることが出来ます。

その後、最終的に 福井県(越前国)で最後を遂げます。

評価の分かれる「新田義貞」に関しても

目下 実際に鎌倉道散策中です。

戦後も評価の分かれた人物の一人に

神奈川県知事「内山岩太郎」がいます。

横浜市と神奈川県の仲の悪さ?の原点となった

戦後自治体の制度設計を巡って激しい論争を行います。

少し紹介しましたが

No.399 神奈川都構想で抗争

彼についても目下 下調べ中ですが 中々面白い!

ということで これも時期をみて紹介します。

No.350 12月15日(土)横須賀上陸、横浜で開化。

No.324 11月19日(月)広田弘毅に和平を進言した男像

※もっと、改めて 評価していく人物も多いようです。

今日は 今関心のあるテーマの紹介のみとします。

No.437 横浜ドラゴンズ、吉田さんに斬られる!

昔々、横浜に大きな龍が住んでいたそうな。

ところが明治になって

吉田勘兵衛の子孫に胴体を斬られてしまったそうな。

なんて話しを今日は繰り広げます。

星空を物語に見立てて星座を生み出すとか

地形や風景を花鳥などに見立てる人間の想像力って

素晴らしいものがありますね。

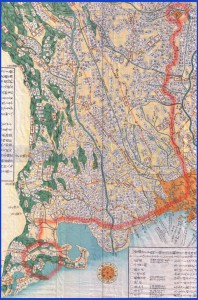

(龍の丘)

本牧から山手、根岸、蒔田そして滝頭までの丘陵地

この一帯の姿を「龍」に見立てた伝説が残っています。

竜の名を寺院の山号(さんごう)にしたところがこのエリアには

多いのです。

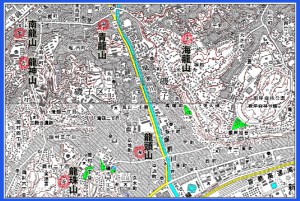

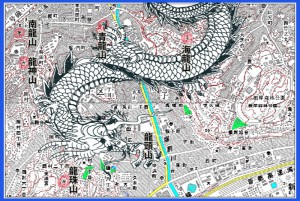

|

| 真ん中の「堀割川」は後から付記したものです |

これらの「龍」をなぞっていくと

大きな龍に姿が“顕れて”きますでしょうか?

頭の部分が

高野山真言宗 龍頭山密蔵院 (瀧頭山?)

横浜市磯子区岡村2丁目16-19

喉頚の部分が

高野山真言宗 青龍山 宝生寺

南区堀之内1丁目

この宝生寺は、歴史上初めて文献に「横浜」の名が登場した古文書を持っているお寺です。

この一帯をかつて治めた平子(たいらこ)氏一族の開基といわれています。

|

| ちょっと |

その他

南龍山 不動院 無量寺

高野山真言宗

横浜市南区蒔田町174

海龍山 本泉寺増徳院

高野山真言宗準別格本山

横浜市南区平楽103

※寺籍は横浜市中区元町1−13

多くの開港後の横浜商人が菩提寺としました。

No.410 横浜最古の寺周遊(前編)

龍祥山 勝國寺

曹洞宗総持寺派

横浜市南区蒔田町932

曹洞宗 泉谷山竜珠院(りゅうしゅいん)

横浜市磯子区岡村2丁目16-19

(堀割川)

この一帯の丘陵地の首元を削って

堀割川が作られます。

まさに伝説の「龍」の首を斬ったことになります。

その後の言い伝えによれば

この堀割川の完成で 龍は

「増徳院」に移ってしまい

宝生寺以下 堀割川以西の寺は衰退し

「増徳院」が隆盛を極めたとあります。

まさに 堀割川を切り開いた

吉田さんによって

古代・中世の龍伝説が切り落されてしまった

という 物語でした。

(余談)

滝頭の瀧はさんずいに龍を表し龍に関係ありと伝わっている話しもありますが、

地名の由来では 定かではありません。

(堀割川関連)

No.435 大岡川物語(1)

No.192 7月10日(火)もう一つの大岡川

No.187 7月5日(木) 目で見る運河

No.409 二国五郡物語

横浜の古代中世に昨日No.408で触れた流れで、今日はその後、

七世紀後半から八世紀にかけての横浜をざくっと紹介しましょう。

街歩きにちょこっと役立つ程度です。

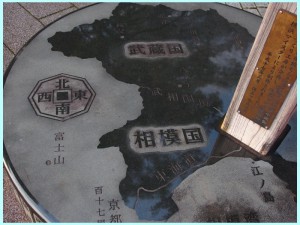

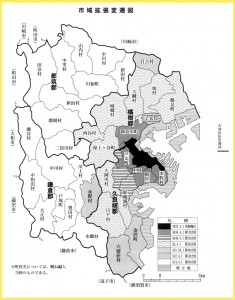

現在の横浜市域は、古代国家の時代

二つの国(今の県みたいなもの)

その下の五つの群に分かれていました。

(二つの国)

二つの国は

武藏国(むさしのくに)

相模国(さがみのくに)

この二つの国境は、おおよそ現在の藤沢市と横浜市の市境を流れる境川で分かれていました。

(五つの群)

武藏国(むさしのくに)の

都筑郡(つづきぐん)

久良郡(くらきぐん)

橘樹郡(たちばなぐん)

相模国(さがみのくに)の

高座郡(たかくらぐん)「太加久良」

鎌倉郡(かまくらぐん)

(郡域の変化)

一気に時代を明治に飛ばします。

明治初期も、江戸時代の地域割を維持しながら郡制を敷きますが

ちょっと古代と異なっています。

久良郡(くらきぐん)→16世紀ごろから久良岐郡に

橘樹郡(たちばなぐん)→エリアの拡大

古代の郡域は鶴見川を境に分かれていましたが、中世には

星川・仏向・程ヶ谷(保土ヶ谷)他が橘樹郡になっています。

この辺は簡単にしておきます。

(横浜市域は都筑郡・久良郡)

現在の横浜市域に古代の都筑郡・久良郡がほぼ入ってしまいます。

その他の橘樹郡・高座郡・鎌倉郡は、明治以降の市域拡大で

その一部を編入してきました。

古代の分け方で言えば、横浜は異なる地域の混成エリアともいえるでしょう。

余談ですが

横浜で一番新しい区が都筑区と青葉区ですが、「都筑」の名が候補に挙がった時は、新しい住民(居住年数20年未満)が殆どだったこのエリアの住民には“つづき”の名になじみがありませんでした。歴史を記憶する「地名」を残すことは大切だと私は思います。

この都筑、時折「都築」と誤記が起ります。明治時代にも「都筑」ではなく「都築」と表記している文献があるくらいですから 間違いやすい地名といえるかもしれません。

「つづき」「つずき」の違いです。

間違えないようにしたいものです。

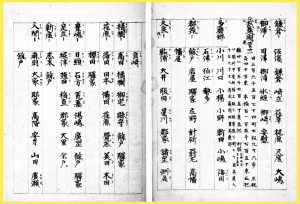

|

| 和名類聚抄 |

(郡の下に郷)

古代

国の下に郡、

郡の下には郷がありました。

都筑郡には

餘部(あまるべ)

店屋(まちや)

驛家(うまや)

立野(たての)

針斫(はざく)※石偏に斤(文字化けの場合)

高幡(たかはた)

幡谷(はたのや)

久良郡には

鮎浦(ふくら)→六浦庄

大井(おおい)

服田(はとだ)

星川(ほしかわ)

郡家(ぐうけ・ぐんげ・こおげ)

諸岡(もろおか)

洲名(すな)

良崎(よしはし)

http://www.rekihaku.city.yokohama.jp/news/news21-4.html

現在に残る地名が幾つかあります。

逆に 殆ど無くなってしまいました。

立野(たての)

針斫(はざく)→八朔

星川(ほしかわ)

諸岡(もろおか)

このように

七世紀後半から八世紀にかけて古代国家が領地を明確にしていきながら成立していきます。領地には管理(支配)する役所と寺社が設置されていきます。

武藏国の国府は、多磨郡(現在の府中市)

相摸国の国府は、大住郡(現在の平塚市)→平安時代に現在の大磯に移ります。

※国府の湊(津)で国府津(こうづ)の名が残っています。

一方、役所と共に寺社が設置されますが

武藏国(むさしのくに)→氷川神社

相模国(さがみのくに)→寒川神社

以下郡にも役所と寺社が創られていきます。

横浜で郡の役所と共に建立された寺といえば「弘明寺」です。

次回は

この弘明寺の近現代を紹介しましょう。

※驛(うまや)の食卓

古代の地名から命名かどうかオーナーには確認してませんが、

美味い横浜ビールは「驛の食卓」です。

http://www.umaya.com

No.408 古代横浜の七年戦争

ブログ再開に際し 時代をさかのぼり

昔々の横浜に起った七年戦争を紹介しましょう。

時は、534年(安閑天皇元年)ごろ

当時横浜一帯は「笠原直 使主(かさはらのあたい おみ)」という豪族が支配していました。もう少し広い範囲で説明しましょう。

武蔵国(むさしのくに)の話ですから、現在の埼玉全域・東京・川崎・横浜という広大な地域を舞台にした物語です。

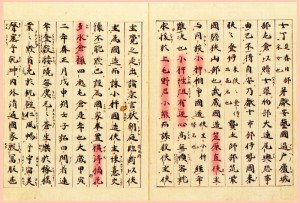

|

| 日本書紀 |

この笠原家に身内争いが起ります。

親戚(同族)の笠原小杵(おき)(おきね)が国造(くに の みやつこ)という地方を治める官職を巡って内乱を起こします。

戦いは七年経っても決着がつきません。

「小杵」は現在の群馬県地域の豪族だった上毛野君(かみつけののきみ)小熊(おくま)に助力を求め形勢逆転を図ります。あくまで記録上の表現ですが、

「小杵」は“性格が激しく人にさからい、高慢で素直でなかった”そうです。

一方で「笠原直 使主」はこれに気づき、このままでは負けると京都に逃げ出し朝廷に助けを求めます。

朝廷は実情を聞き、「使主」を国造として認定し「小杵」に対する征伐軍を出した結果、大和政権と全面戦争を避けたい小熊が軍を引いたことで「使主」は国造職を維持します。

無事自国の領地を取り戻した

『「使主」はかしこまり喜び黙し得ず、帝のために横渟(よこね)・橘花(たちばな)・多氷(おおひ)・倉樔(くるす)の四ヵ所の屯倉を設け献上した。』

※屯倉(みやけ)とは、大和政権の支配制度の一つ。全国に設置した直轄地を表す語でもあり、のちの地方行政組織の先駆けとも考えられる。

これが534年(安閑天皇元年)ごろだと「日本書紀」に書かれています。

この横渟(よこね)・橘花(たちばな)・多氷(おおひ)・倉樔(くるす)の四ヵ所

横渟(よこね)は現在の

埼玉県比企郡吉見町(和名抄の武蔵国横見郡)あたりと推測されています。

そして、神奈川の

橘花(たちばな)、現在の川崎市から横浜市東北部で、平安時代の百科事典「和名類聚抄」に示す武蔵国橘樹郡あたり。橘花が橘樹に変化したのでしょう。

|

| 和名類聚抄 |

多氷(おおひ)は多末(たま)の間違いで「和名類聚抄」の武蔵国久良(久良岐)郡大井郷か東京都下多摩地域あたり

倉樔(くるす)

横浜市南部で「和名類聚抄」の武蔵国久良(久良岐)郡にあたるだろうと推測されています。

横浜は、武藏の国と相摸の国の境目あたりに位置していたんですね。

それから1世紀、戦国時代に笠原家の名が相模の戦国大名北条家の家臣として登場し活躍します。

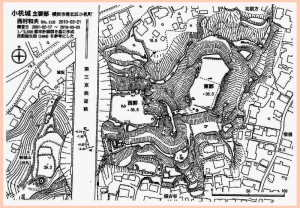

|

| 駒沢大学ライブラリーより |

「笠原信為(かさはら のぶため)」

武蔵国橘樹郡小机城城代で、墓所は雲松院(横浜市港北区小机町)にありますが、

この笠原家が古代の笠原と関係があるかどうかは 判っていません。