ホーム » 2012 (ページ 3)

年別アーカイブ: 2012

No.350 12月15日(土)横須賀上陸、横浜で開化。

演奏しながら、様々な図形を描くように行進する吹奏楽バンドが行う演目をドリルといいます。

このドリルにビューグルを使用するマーチングバンドがビューグル隊です。1961年(昭和36年)12月15日の今日、神奈川県警音楽隊に、日本で初めてビューグル隊が結成されました。

ビューグルとは、金管楽器の一種で牧畜,狩猟などに用いられた角笛の一種に由来します。広くは軍隊などで使用する弁装置のないラッパなどもビューグルと呼ばれます。

(20130128加筆しました。)

(ビューグル上陸)

ビューグルサウンドは

昭和30年代、アメリカ海兵隊ドラム&ビューグル・コーのメンバーによって日本に上陸したチームによって初めて日本人に指導されました。

当時、横須賀に入港したアメリカ海軍第7艦隊の軍楽隊として乗船し、横須賀に駐留していたメンバーが地元の学生や県警音楽隊にマーチングの指導を行ったことに始まります。

この米海兵隊によるドリルは、斉一性のあるビューグルとドラムのスピーディーな隊形変換、鮮やかな楽器のトワリング、今までに聴いたことの無い圧倒的な音量で音楽関係者のみならず多くの聴衆に衝撃を与えました。

その後、彼らに指導を受けた関東学院や神奈川県警察音楽隊がビューグルによるマーチングを行うようになり全国に拡がっていきます。

|

| (http://pixabay.comフリー素材から) |

日本人が初期に購入したビューグルは(アメリカ スリーガーランド社製)G調でピストンがひとつしかなく、音階も完全には出ないため演奏が非常に難しい楽器だったそうです。

Marching 神奈川県警察音楽隊 2012

http://www.youtube.com/watch?v=3Icq77aiYY4

神奈川県警察音楽隊&カラーガード : The Sound of Music Medley

http://www.youtube.com/watch?v=iebhM61i8Rs&playnext=1&list=PL2C27056E225DABFD&feature=results_main

神奈川県警察音楽隊 第228回マリンコンサートから

http://www.youtube.com/watch?v=PMlWZiKHd3s

■ビューグル隊の誕生

1961年(昭和36年)12月15日、25名の編成による県警察音楽隊ビューグル隊は(先生の)米海兵隊ビューグルバンドとともに県庁を訪問パレードしデビューします。当時の内山 岩太郎神奈川県知事に結成を報告し、日本で初めてドリル専門のビューグル隊が誕生することになります。

神奈川県下、様々なシーンでこのビューグル隊に出会うことができますが、一番確実なのは「みなと祭り」でしょう。

迫力ある演奏をぜひお楽しみ下さい。

※県警百年記念のパレードでも「ドリル」が披露されました。

一方、横須賀で米軍に学んだ学生達も新しいビューグルバンド結成に向けて活動を始めます。

ビューグルを学んだ関東学院吹奏楽部(現:関東学院マーチングバンド)のOB達は、日本大学高等学校吹奏楽部・京浜女子大学付属トランペット鼓隊(現:鎌倉女子大学中等部・高等部マーチングバンド)のOB・OG達と共に日本初の一般編成によるマーチングバンド「日本ビューグルバンド」を結成します。

1967年(昭和42年)1月10日には、この日本ビューグルバンド主催の「第1回パレードバンドフェスティバル」が横浜市文化体育館で開催されます。このパレードバンドフェスティバルが、現在開催されている「マーチングバンド・バトントワーリング全国大会」の原点となっています。

長者町芸術祭2012/関東学院マーチングバンド

http://www.youtube.com/watch?v=Nk–rRkFTrg

実は、

警察音楽隊の歴史は横浜から始まります。

1934年(昭和9年)1月、神奈川県警察部警務課内に音楽隊が総員8名で発足しました。その後、戦争により解散しますがこの音楽隊が日本の最初の「警察音楽隊」です。

戦後、警察機構が新しくなり、戦後警察の下

大阪府警察音楽隊が1945年(昭和20年)に初めて発足します。

その後、少しずつ各都道府県に音楽隊が結成されていきます。昭和40年までに42都道府県で結成されました。

1980年(昭和55年)鳥取県警察音楽隊の結成で全都道府県警察音楽隊が出そろいます。ビューグル隊に関してはまだまだ少数派のようです。

■待ってました(横浜はじめて物語)

日本吹奏楽発祥の地は横浜です。

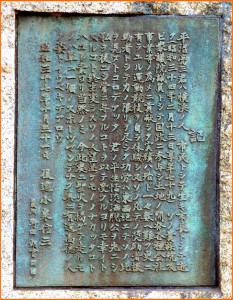

現在横浜市中区の妙香寺内に記念碑があります。

碑文には

「明治2年(1869年)10月、薩摩藩の青年藩士30余名が当妙香寺に合宿し、英国陸軍第10連帯第1大隊所属軍楽隊の指導者ジョン・ウイリアム・フェントン(JohnWilllamFenton)から吹奏楽を学んだ。

これが日本人による吹奏楽団創立の序であり、吹奏楽活動の緒となった。

発祥から120年目にあたるこの年、日本吹奏楽が悠久に発展することを祈念し、ここに、吹奏楽界同志に諮りこれを建立、謹んで日蓮宗本牧山妙香寺に献呈するものである。」平成元年(1989年)9月8日建立とあります。

No.349 12月14日(金)6人の指導者達

1961年(昭和36年)12月14日(木)の今日、

ハマの六偉人をしのぶ会がホテル・ニューグランドで開催されました。

仏教学者の鈴木 大拙翁の記念講演が行われました。

(今日は少々手抜きです。ご勘弁を。番外編でフォローします)

※鈴木 大拙(すずき だいせつ、本名:貞太郎(ていたろう)、英: D. T. Suzuki (Daisetz Teitaro Suzuki)[1] 、1870年11月11日(明治3年10月18日)〜 1966年(昭和41年)7月12日)は、禅についての著作を英語で著し、日本の禅文化を海外に広くしらしめた仏教学者(文学博士)である。著書約100冊の内23冊が、英文で書かれている。梅原猛曰く、「近代日本最大の仏教者」。1949年に文化勲章、日本学士院会員。(Wiki)

【六偉人とは】

★原 富太郎(原 三渓)はら とみたろう

★平沼 亮三 ひらぬま りょうぞう

★中村 房次郎 なかむら ふさじろう

★井坂 孝 いさか たかし

★有吉 忠一 ありよし ちゅういち

★美澤 進 みさわ すすむ

さて?皆さんはこの六人中何人ご存知ですか?

また、

なぜこの6人が選ばれたのでしょうか?

選定理由は現在資料が無く不明だそうですが、ほぼ同世代人として激動の横浜をリードして来た指導者達といえるでしょう。

簡単に紹介しましょう。

①原 富太郎(原 三渓)はら とみたろう

1868年(慶應2年)10月8日〜1939年(昭和14年)8月16日

実業家で横浜の名庭園「三渓園」の名で有名ですね。

震災復興に横浜経済人として私財を投入し、横浜復興に奔走します。

震災で多くの横浜発の企業人が“東京シフト”する中、

最後まで横浜に軸を置いた企業人でした。

No.280 10月6日 (土)天心と三渓

No.325 11月20日(火)秋の庭園美満喫はここ

No.171 6月19日(火)虚偽より真実へ、暗黒より光明へ 我を導け

②平沼 亮三 ひらぬま りょうぞう

1879年(明治12年)2月25日〜1959年(昭和34年)2月13日

元横浜市長・経済人で生涯スポーツマンとして活躍しました。

平沼亮三は、横浜市議会議員時代に関東大震災に遭い、四男、四女の二人の愛児を失います。市議会議員として復興に関わります。

彼の功績も限りなくありますが、戦災復興時の横浜市長として横浜発のスポーツ振興に尽力したことは有名です。

No.309 11月4日(日)名実共に記念館

③中村 房次郎 なかむら ふさじろう

1870年(明治3年)〜1944年(昭和19年)

横浜の経済人・起業家です。

横浜製糖、岩手県に松尾鉱業を創立し戦前の経済界で活躍しました。

岩手県史に欠かせない経済人です。

(彼に関しては 番外編でその生涯を紹介します)

④井坂 孝 いさか たかし

1870年(旧暦明治2年12月8日)〜1949年(昭和24年)6月19日

明治〜昭和時代前期の多彩な経済人です。

東洋汽船に勤めてその後

横浜火災保険に移り1921年(大正9年)に社長となります。

最大の功績は

第一次世界大戦後の金融不況で経営破綻した七十四銀行を整理。

横浜興信銀行(現在の横浜銀行)を設立したことです。

また、関東大震災の被災寺に横浜商工会議所会頭として復興に尽力します。

横浜興信銀行の副頭取のちに頭取となりました。

東京瓦斯(ガス)・ホテルニューグランド・日本アルミ社長社長も務めました。

他に横浜船梁会長・日本郵船・三井銀行・東洋電機・日本無線電信・横浜商品倉庫・横浜海上火災各取締役等を兼務したマルチ経済人です。

No.145 5月24日 BOY七十四(修正版)

⑤有吉 忠一 ありよし ちゅういち

1873年(明治6年)6月2日〜1947年(昭和22年)2月10日

元横浜市長で歌人でもありました。

有吉 忠一も関東大震災の復興に尽力した市長です。

震災復興の一環としてホテルニューグランド創設を推進します。

No.336 12月1日(土)ホテル、ニューグランド

No.128 5月7日 今じゃあり得ぬ組長業!?

No.83 3月23日 雨が降りやすいので記念日変更

→彼に関しても 注目しています。改めて紹介します。

⑥美澤 進 みさわ すすむ

1849年(嘉永2年)〜1923年(大正12年)9月16日)

生涯 教育者として後進の指導にあたります。

No.267 9月23日(日)Yの真価

(Y高創設者)

横浜市南区にある横浜市立横浜商業高等学校(Y高)の設立に尽力します。

開校時、生徒が15人からスタートしたことは有名です。

当時は〈美沢塾〉と呼ばれ、スマイルズ《セルフヘルプ》を説き、多くの「横浜経済人」を育てました。

http://www.edu.city.yokohama.jp/sch/hs/y-shogyo/

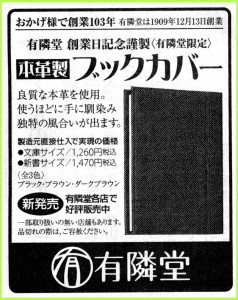

No.348 12月13日(木)いっさつの本があれば

この第四有隣堂が、現在の株式会社有隣堂となります。

有隣堂の沿革史には

1909年(明治42年)12月13日

「松信大助が個人経営で横浜市伊勢佐木町1丁目7(現在の伊勢佐木町本店所在地の一角)に「第四有隣堂」を創業。間口2間奥行き3間、木造2階建ての店舗で、書籍・雑誌の販売を開始。」とあります。

現在創立百年を超える横浜を代表する企業です。

http://www.yurindo.co.jp/

書籍・文具販売の他、出版部門を持ち音楽関係の事業も行っています。

簡単に有隣堂前史を紹介します。

「有隣堂」の社名は論語の里仁にある「徳孤ならず 必ず隣有り」に由来しています。

創業者「大野貞蔵」は、新潟県柏崎出身の父「大野源蔵」の長男として横浜に生まれます。

1894年(明治27年)頃に「第一有隣堂」を当時のビジネススポット吉田町通りに開業します。

当時横浜の中心部(関内・関外)には東京に移った横浜生まれの「丸善」の他多くの競合店が進出していました。

大野貞蔵の弟、四男とした生まれた松信大助が、暖簾分けで伊勢佐木に「第四有隣堂」を創業し

1920年(大正9年)7月6日に「第一有隣堂」と「合名会社有隣堂」を吸収合併し「株式会社有隣堂」が誕生します。

有隣堂はかつて第九まであり、それぞれ第一有隣堂から暖簾分けしましたが、吸収合併や廃業に伴い現有隣堂のみ残っています。

(※横浜市西区藤棚に第七有隣堂が最近までありましたが廃業)すみません、誤報です。

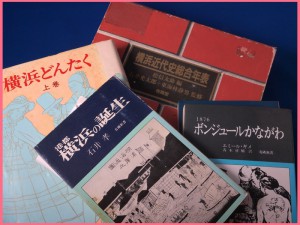

(出版部門)

全国の大手書店の中で、古くから丸善・紀伊国屋と並び出版部門を持つ有隣堂ですが一般分野の出版を手がけて来た他社とは一線を引き、有隣堂は現在も横浜関連の出版を基本にしています。

横浜を知るには「有隣堂」の出版物が不可欠です。中でも有隣新書は、記念すべき第一巻が1976年(昭和51年)発行の名著「港都横浜の誕生」石井孝著です。

現在出版界を牽引する“新書”の歴史は1938年創刊の岩波新書に始まりますが、地域出版としては草分け的存在といえるでしょう。紀伊国屋新書もありましたが、現在は復刻のみです。

また、私が最もお世話になっているのが

「横浜近代史総合年表」松信太助編、石井光太郎+東海林静男監修

です。開国期から昭和まで新聞・雑誌・書籍・チラシ等から丹念に史実を拾い出しコンピュータ普及以前の手作業でまとめあげた業績は大きいものがあります。当初は、故松信太助氏が20年に渡って個人的に整理し社内資料としてまとめていたものでした。ファイルカードの枚数は8万枚にも及んだそうです。

この知的集積を公開していく作業も書籍(現在ではネット)の大切な役割といえるでしょう。

(有隣堂の思い出)

有隣堂本店イセザキ店には、創業当時から“飲食コーナー”が併設されていました。戦前は有隣食堂として人気だったそうです。

戦後はいち早く洋食レストランが地下にオープンし、食事・喫茶を楽しむことができました。

また、一時期馬車道に「ゆーりん ファボリ」という文具のコンセプトショップがあり、そこには「くれーぷ屋」というこれまた当時としてはかなり斬新な喫茶レストランが併設されていました。記憶にある方も多いのではないでしょうか。

|

| 閉店時にいただいた“お宝”です。 |

|

| 見つけました。当時のマッチ!自分でも物持ちの良さに敬服。 |

文具が規格量産(不況)の時代に入り、閉店してしまいましたが

この「ファボリ」は今こそ“欲しい”文具・アートショップでしたね。

また、地域の子供達を対象にした「親子はかせセミナー」は、35年近く続いている地道な企画です。

(画期的)

有隣堂のPR史には画期的なCMが作られたことがあります。

テレビ神奈川(現 TVK)で流された「一冊の本があれば」です。

完全なイメージ広告で、その完成度がこれまた高いものでした。CMソングに企業名を一切入れない、コンセプトのみ伝えるという手法で歌を制作したそうです。口ずさんでもらえることを狙い、「歌いやすく“つぶやきやすい”ことが大切だ」と考えたと制作責任者だった大貫和夫(元取締役)氏からうかがいました。

歌手名を失念しましたが たぶん「小坂 忠こさかちゅう」です。

砂漠のシーンから始まった記憶があります。

(余談)

有隣堂で続けられていること

私はあまし選択しないのですが(気に入らない訳ではありません)有隣堂で文庫を購入するとブックカバーの色を選ぶことが出来ます。

これって「実用新案特許」も取得しているそうです。

ところが 調べたら 手元には6色ものカバー文庫が書棚に入っていました。さすがに「ピンク」は選べないなと感じていましたが

ありましたね「ピンク」も ブルーが二種類あって一番好きですね。

(余談の余談)

山手学院(横浜市栄区)は、有隣堂の運営する学校法人です。学校創設者は江守節子で、現社長の叔母にあたります。理事長は現在篠崎孝子で、江守節子の妹(元有隣堂社長)です。

http://www.yamate-gakuin.ac.jp/about/index.html

No.347 12月12日(水)横浜自立の原点

今年も残すところ20日になりました。

1日1話、今日という日から“横浜”をモザイクのように紡いできました。

最初は断片的でしたが、この作業を通じてステンドグラスの模様のように新しい“横濱”が像を結び始めました。350話近い断片を改めて見直していくうちに触れておきたいテーマが幾つか確認できました。今日はその一つ、東京開港について紹介します。

1940年(昭和15年)12月12日(木)「東京開港」を進める政府と東京市に対し、横浜市は鶴見区・中区・磯子区・保土ケ谷区・戸塚区の各区で東京開港反対の“区民大会”を開催しました。

(錦の御旗“帝都の関門”)

この区民大会は、東京開港反対のごく一部の出来事でした。横浜は「東京開港」に対し“帝都の関門”を御旗に猛烈な反対運動を展開します。

幕末以来、首都圏の国際港として発展して来た「横浜市」にとって、東京開港は“死活問題”です。しかし、東京開港は粛々と進行し1941年(昭和16年)5月20日東京港が開港します。

そこには時代の渦に翻弄され「帝都の関門」だった“よこはま”が自立、脱皮する瞬間でもありました。

(私は東京開港が横浜自立の第一歩だと考えています)

東京開港は、横浜港開港から80年の時が過ぎていました。それまで、東京の港湾機能は充実していましたが、国際港ではありませんでした。

“税関”が無かったのです。

状況が大きく変化したのは大正末期に起った「関東大震災」です。311同様、災害は歴史を大きく変化させます。

震災によって東京と横浜は都市機能を失います。

政府は首都機能の回復のため“帝都東京復興”を優先しますが、皮肉にもそのための資材が“横浜港”経由では捌ききれず停滞します。

外国船(主にアメリカから)届いた救援、援助物資や災害復興用の資材・建築材などを芝浦桟橋に降ろすことが許されなかったのです。“東京税関”が無いため通関できなかったからです。

(それこそ特例で実行すれば良かったのですが、昭和初期の日本は短命内閣が続く今に似ていて“決めることができない”時代に突入)

1923年(大正12年)9月2日に22代山本権兵衛内閣(128日)以下(157日)(597日)(2日※)(446日)(805日)(652日)(244日)(156日)(11日※)(774日)(611日)(331日)(123日)(581日)(238日)(140日)(189日)(93日)(1,009日)(260日)1945年(昭和20年)8月17日42代鈴木貫太郎内閣総辞職(133日)まで、20代内閣が変わります。<※総理大臣死亡による臨時首相>

(余談ですが、大政翼賛会政府は長続きしません。大連立も短命に終わります)

(横浜がネックだ)

さらに、横浜港に届いた物資は、鉄道で運搬されましたが汐留駅でスタックし東京に出入りする捌ききれない貨物が山積み状態になっていきます。

大正以降、東京にも国際港をという経済界の強い要望が高まっていました。

1938年(昭和13年)しびれを切らした東京市は5月に「東京開港促進協議会」を設立します。翌年の1939年(昭和14年)12月には東京府本会議で東京開港促進に関する建議」を採択し政府に圧力をかけます。

東京開港に舵を切ったのが35代平沼騏一郎内閣(1939年1月5日

〜1939年8月30日)、その後 阿部信行内閣(140日)、米内光政内閣(189日)と短命内閣が続きます。横浜復興どころではありませんでした。※横浜市長だった平沼亮三と騏一郎は全く関係がありません。

(復興費用が無い)

復興にはスピードと資金が必要です。震災後、横浜市はいち早く政府に復興支援を陳情します。その時の内務大臣が大胆な首都復興プランを描いていた後藤新平でした。帝都復興が中心になっていましたが、横浜にも僅かながら復興予算がつくことになります。震源に近い被災地小田原は復興予算皆無でした。

横浜復興計画の陣頭指揮にあたったのが有吉忠一市長。

ちょっと癖のある市長でしたが、その行動力、決断力は評価できます。

インフラ整備等の基本復興計画は1929年(昭和4年)約5年で完了し、いち早く次の港都横浜再生計画推進体制に入りますが、この復興予算、横浜市は(政府内務省の強引な指導もあり)アメリカから借金することになります。

その額、米貨公債で約2,000万ドルにも及びます。ところが、この米貨公債で横浜市は財政破綻寸前にまで追い込まれてしまいます。

※東京は英国から(ポンドを)借金します。

(為替リスク)

1929年(昭和4年)に始まった世界経済不況、世界恐慌で大幅な円安に陥ります。1$=2円が1$=5円の円安となりアメリカに頼っていた生糸の輸出が急激に落ち込み、明治以来の輸出の柱が危機的状況に陥ります。

当然、生糸輸出の中心地だった「横浜」の打撃は深刻でした。

横浜の通常予算は年1,000万円ぐらいでしたが、米貨公債返済額4,000万円が1億円に膨れ上がる計算ですから、税収は激減するは、借金は増えるは、身動きできない財政状態に陥ります。

そこに、東京開港問題が起って来た訳ですから、横浜も“必死”です。「百万市民の死活問題」として市、市会、経済界、市民のレベルまでかなり一致団結して反対運動を繰り広げます。

(政府は何をしているんだ!!)そう思うでしょう。市の借金も「日本の借金」ですよね。なぜ、市単位で外国から借金するのか?

これって戦後も行われていて、横浜市も戦後かなり外国から借金しています。とはいえ、震災復興という国家にとっても一大事に、横浜の借金地獄が起ったのか?当時の金融政策の影が落ちていますがここらあたりは別の機会としましょう。<金本位復活の罠にはまった日本>

(横浜モラトリアム)

港湾関係、特に貿易関係に絶対的権力を持っていた大蔵省が、横浜市に妥協案(懐柔案)を提示します。借金チャラにしてあげます、だから東京開港を認めなさい。と当時の大蔵大臣「河田 烈(かわだ いさお)」がもちかけます。

http://ja.wikipedia.org/wiki/河田烈

実は東京開港に大反対していた横浜市長「青木周三」に代わり同い年で帝大・内務官僚出身の半井清が市長になったことも大きかったようです。

※第12代横浜市長「青木周三」も歴代市長研究として興味ある人物です。青木周三は、鉄道畑で横浜市電気局(現交通局)初代局長、助役、鉄道省次官となり請われて“人選一任を条件に就任”した横浜独立中興の祖?ではないかと思っています。→調べたい(掘り起したい)人物の一人です。

市長は同意、市会議長も説得に応じて

東京開港に横浜が同意します。ただし、東京港は横浜税関の下に置き、原則として満州国・中華民国及び関東洲との就航船に限るという条件付きでした。

ようやく横浜市は借金地獄から開放され、横浜独自の産業育成に取りかかりますが、戦争に突入し頓挫することになります。

No.245 9月1日(土)災害は忘れなくとも起きる

No.346 12月11日(火)ララの羊

1946年(昭和21年)12月11日(水)の今日、

11月末にアメリカから横浜港に到着した

第一弾の援助物資を市内の社会施設・病院等に配布し始めました。

|

| 本文とは関係ありませんが支援物資で戦後給食が実現 |

1945年(昭和20年)の秋、日本は敗戦に加えて20世紀始まって以来の凶作の年が重なり1,000万人の餓死者がでるのではないかとの予測も出されるほど、日本の戦後は飢餓から始まりました。

“戦後最初にして最大”の危機は、すぐに米国に伝わりましたがアメリカ本土の“戦災慈善活動”は欧州を対象にしていたたためアジアは忘れ去られていました。

特に日本に対しては反日感情が強く、一部の戦前からの知日派キリスト教関係者が立ち上がりますが大きな運動には結びつきませんでした。

実質的に日本向けの支援活動の原動力となったのは日系人と在留邦人達でした。

中でも、岩手県盛岡出身の日系人ジャーナリスト「浅野七之助」が

仲間達と「日本難民救済有志集会」を企画し組織化を図ります。

さらにメディアを通して物資・資金提供を呼びかけます。

「故国の食糧危機重大」と題し

「一食を分ち、一日の小遣いを割いても、(日本人)を援助することは良心的な義務」と戦災難民救済を当時の邦字新聞「ロッキー新報」上で檄を飛ばします。

この檄に戦争が終結し多くの日系人が敵国関係者として抑留されていた状態から開放されたばかりでしたが、支援に立ち上がります。

彼の呼びかけで集めた物資を日本に送ろうと「日本難民救済会」を組織し公認団体とするように申請しますがこの善意は米国政府には伝わりません。

そこで、在留日本人牧師やエスター・B・ローズ(Esther B.Rhoads)女史ら知日家の尽力で別の援助物資輸送組織が組織されます。

対日援助物資窓口組織として多くのキリスト教団体が集まり

(アジア救援公認団体ララ:LARA;LicensedAgenciesforReliefinAsia)が組織されます。

1946年(昭和21年)11月30日夕刻、クリスマスに間に合うように第一便の救援物資を積んだハワード・スタンズペリー(Howard Stanbury)号が横浜港に到着します。

運ばれて来た総量は450トンで

ミルク、米粉、バター、ジャム、缶詰、などの食料や衣類の他、医薬品・医療品などが陸揚げされました。

その後、第二便、第三便と支援物資が1952年(昭和27年)まで7年に渡って続々運び込まれます。支援物資・資金は北米のアメリカ、カナダ、メキシコ、南米のチリ、ブラジル、アルゼンチン、ペルーなど多くの日系移民の暮らす国々から集まりその総額は当時で推定400億円にもなり1,400万人がその恩恵を受けました。

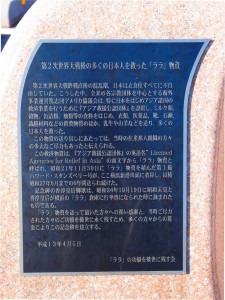

これらの支援活動に感謝し記憶するために「ララ物資」の記念碑が横浜市中区新港埠頭に建っています。

その横には、1949年(昭和24年)10月19日に昭和天皇皇后が行幸啓になられた際の香淳皇后の歌が刻まれています。

ララの品

つまれたる見て

と(外)つ国の

あつき心に

涙こほしつ

あたゝかき

と(外)つ国人の

心つくし

ゆめなわすれそ

時はへぬとも

(CARE・GARIOA・EROA)

日本への支援はララだけではありません。

米国の民間援助団体CAREは食糧・医療・医薬品・学用品の無償配布を8年間に渡って行いました。その額、5,000万ドル(約180億円=当時)にもなりました。

また経済復興の資金援助も行われました。

GARIOA(Government Aid and Relief in Occupied Areas)

占領地域救済基金は1947年から51年まで。

EROA(Economic Rehabilitation in Occupied Areas)

占領地救済復興資金は1949年から51年まで経済復興資金として提供されます。

このGARIOA・EROA債務は1973年に完済しました。

(東西冷戦)

これらの対日支援は、キリスト教国の人道支援に根ざしていますが、LARA支援以降、経済復興に提供された資金は国際情勢に影響された戦略的支援の側面もあったことも確認しておく必要があります。

余談ですが、

LARA物資品目には、生きた羊もあったそうです。

佐賀平等院住職・西村照純師の記録では

「『横浜まで山羊が来ているので受け取りに来い』とのこと。県の係官と弟が上京。数日がかりで、貨車で数頭佐賀まで山羊を運んできた。たしか日本の山羊より大きくザーネン種という種類だったと思う。」

No.252 9月8日(土)横浜終戦直後その3

No.246 9月2日(日)90年後の横浜

No.139 5月18日 マッカーサーに嫌われた男

No.243 8月30日 (木)横浜の一番長い日

No.345 12月10日(月)Tea or Coffee?

横浜経済界を牽引した

伊勢商人大谷嘉兵衛に関しては、

過去2回紹介しています。

今日は、

“直輸出”実現を目指した大谷嘉兵衛の

「日本製茶株式会社」を通して横浜の茶業を紹介します。

1895年(明治28年)12月10日(火)

大谷嘉兵衛の提唱により日本製茶株式会社が設立されました。

日本のお茶輸出の大きな転機となります。

(輸出産業の転機)

現在の野毛近辺“宮川町”に「日本製茶株式会社」(資本金200,000円)が設立されます。

※(異説)1895年(明治28年)ではなく

1894年(明治27年)設立説も資料上見当たりますが、

1895年(明治28年)12月10日(火)としておきます。

「日本製茶株式会社」設立のポイントは、

外国商館による独占的輸出だった流通に

直接の輸出取引の道を開いたことにあります。

(四半世紀の夢)

開国し幕末・明治維新の日本を支えた輸出品は

「生糸」「お茶」がほとんどでしたが、

日本のお茶輸出の栄華は四半世紀で終わります。

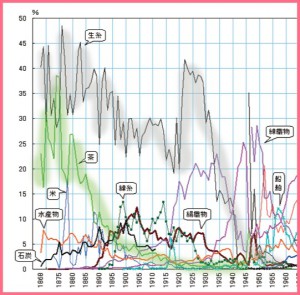

■「お茶」は明治中期まで「生糸」と並ぶ主力輸出品でしが、「茶」は1880年代から一気に減少します。■「絹織物」と「綿糸」が戦争前まで2割を占める重要輸出品となります。

(引用先)

http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/4750.html

http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/0470.html

(つかの間の栄光)

なぜ「お茶」輸出は四半世紀しか続かなかったのでしょうか?

結論から云うと

最大輸出国の需要が変化したことと、

競合による価格競争に負けたことにあります。

幕末明治期の日本のお茶輸出先はほとんどアメリカでした。

英国領の「お茶好き」アメリカ人は、宗主国イギリス(東インド会社)から「お茶」を輸入していましたが、高関税に抗議し1773年に起った“ボストン茶会事件”をキッカケに独立戦争が起ります。

これによって米国はお茶の輸入先変更と、紅茶からコーヒーへの転換が始まります。

このような状況下に“捕鯨基地”を探してアジアを東上したペリーは日本に開国を迫りますが、この国に「お茶」があることを知ります。

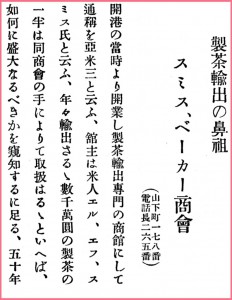

開港後、いち早く米国のスミス・ベーカー商会が横浜に支店を出します。

横浜で最大の製茶輸出商社として、お茶(と樟脳)の対米輸出を一手に引き受けます。

注文量が生産量を上回り、横浜から各地のお茶生産地に注文が出ますが、商品の絶対不足状態になり、増産の必要から静岡のお茶畑開墾が始まります。

皮肉にも、静岡は明治維新で失業した幕臣が多く新茶畑開墾に転職していきます。

この結果、日本一の茶生産地「静岡」が誕生します。

横浜と静岡はお茶を通して繋がりを深めていきます。

天下の清水の次郎長も、職を失った幕臣のために茶畑開墾を進めると同時に、横浜−静岡間の廻漕事業にも参画し、何度も横浜を訪れています。

多くのお茶は「横浜港」から外国商社を通じて行われていました。

日本商社から直接輸出することを日本のお茶業界で試みますが、

直接貿易には多くのハードルが待ち構えていました。

受注量の急増で生産者のモラルダウンが起り

粗悪乱造品が多く出回るようになり、輸出先からクレームが来ます。

安定した品質と、直接取引を組織的に行っていく必要性から生まれた会社が

「日本製茶株式会社」です。

(近代化の遅れ)

明治中期まで横浜港からほとんどのお茶がアメリカに向けて輸出されました。お茶の加工は横浜市内で行われましたので、当時街中を歩くとお茶を煎った香りがしたことでしょう。

お茶の輸出は完全にアメリカに依存していました。

幕末には南北戦争の影響で輸出が激減し価格が暴落します。明治に入ると、アメリカがメキシコとの戦費調達のためにお茶に“関税”をかけ、輸出量が激減します。

日本から業界団体が渡米し、関税引下げ交渉をし成功しますが、

インド・中国が競合相手として再登場し国際競争時代に突入します。

日本のお茶業界は、ロシア他

輸出先の多角化を模索しますが上手くいきませんでした。

実は「お茶」が日本人の“日常茶飯”になったのは明治以降です。

お茶は高級輸出品から、日本人の日常品に「市場」の転換によって日本の茶業市場は現在まで生き残ってきました。

(お茶かコーヒーか文明の衝突)

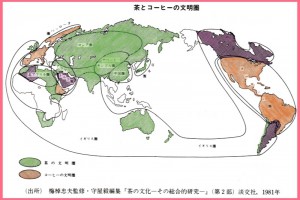

現在、

日本のお茶市場は文明の衝突が起っています。

オーバーに聞こえるかもしれませんが

前掲の世界地図でお分かりのように、世界はお茶文明でしたがイギリスを除く欧米はコーヒー文化圏です。さらにコーヒー(陣営)は、アジアに輸出攻勢をかけています。

戦後、わが国の「茶の間」にウーロンと紅茶が仲間に加わり

「お茶しない?」が「コーヒーショップ」に変わりました。

(お茶の記憶)

横浜の日本茶業界は国内競争で「清水港」に輸出港を譲り多くのお茶問屋が移転しましたが、現在も街のお茶屋さんから横浜の栄華を感じ取れます。

野毛・吉田町・日の出町・戸部・藤棚界隈に老舗の「お茶屋」さんががんばって営業を続けています。

支援したいものです。

横浜にとってお茶は重要な歴史の“生き証人”です。

(過去の話)

No.174 6月22日(金)しみずみなとの名物は?

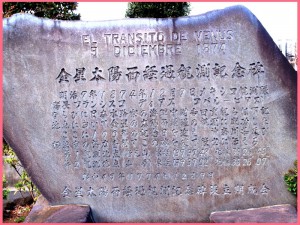

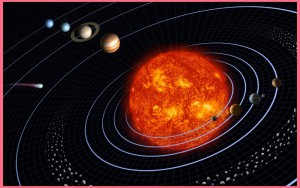

No.344 12月9日(日)2117年まで待て!

19世紀は二回。

1874年(明治7年)12月、1882年(明治15年)12月の二回。

20世紀はありません。

21世紀では2004年6月8日、2012年6月5日(火)午前7時過ぎから午後1時45分の間観ることができました。

次回は2117年12月11日です。

さてなんでしょうか?

さらになんで 12月9日に関係があるのか?

今日はこのあたりをひも解きます。

(日面通過)

一生に一回、観ることができないかもしれない天体ショー、

「金星の太陽面通過(金星の日面通過)」が

1874年(明治7年)12月9日の今日、観測されました。

しかも、横浜が観測ベストポジションでした。

この観測活動の記念碑が(地味に)横浜市中区紅葉坂の県施設の一角にあります。

金星の日面通過とは、

金星が太陽面を黒い円形のシルエットとして通過していくように地球から見える天文現象で非常に稀な現象です。

原理は簡単で、金星が地球と太陽のちょうど間に入ることで起こりますが、そう頻繁に起りません。太陽系、「すい・きん・ち・か・もく」なんて記憶したものですが、共に太陽の周りを回っているため、

太陽と地球の間に「金星」が入るためには長い時間が必要になります。

|

| イメージ図です。実際の惑星間、位置を現わしていません。 |

(地球と金星の関係)

金星の日面通過が起きる間隔は(近年では)

243年で、その8年後に一回

その後121.5年と105.5年の長い空白期間があるため中々観測できません。

金星は英語でVenus、太陽に近い方から2番目の惑星です。明け方と夕方に目視できるので「明けの明星」「宵の明星」として古くから人々の生活に登場してきました。

(横浜観測点)

1874年(明治7年)12月9日に起った「金星の日面通過」の時は、当時天文観測の先進国だった欧米各国が世界70か所以上に観測隊を派遣します。日本が観測に最適な場所の一つだということで、フランスとアメリカ、そして太陽の国メキシコがそれぞれ観測隊を派遣します。

明治7年の日本はまだ明治維新直後で、政府も外国からの観測隊訪問依頼の目的がよく理解できずに困惑します。

派遣国は、この「金星の日面通過」の科学的意義の重要性と純粋に科学的な観測である点を伝えます。意義を理解した明治政府は、欧米の進んだ科学技術を吸収できる絶好の機会と考え、観測隊に便宜を図ります。

同時に観測技術を学ぶことを水路寮(現在の海上保安庁海洋情報部の)に命じます。

長崎にフランス隊とアメリカ隊を

神戸にはフランス別働隊が観測所を設けます。

横浜はメキシコ隊が拠点を置き観測を行いました。

横浜のメキシコ観測隊は、二カ所で観測します。

横浜市中区の宮崎町三九番地と、山手町(フェリス女学院高校門柱横)の二カ所で観測が行われました。

フランシスコ・ディアス・コパルーピアス隊長率いるメキシコ観測隊と日本からは水路寮の吉田重親海軍中尉が参加しました。

紅葉坂にある記念碑には

第1観測地点(野毛山)東経1390 37′ 48〝 北緯350 26′ 45〝

第2観測地点(山 手)東経1390 39′ 02〝 北緯350 26′ 07〝

二点の観測座標が刻まれています。

実はこの観測まで、日本の位置は科学的に確定していませんでした。

この時アメリカ観測隊は長崎とワシントン間、長崎と東京間それぞれの経度差観測も行い、これによって日本の地図上の正確な経度が初めて決定されることになります。

紅葉坂にある「金星の太陽面通過(金星の日面通過)」記念碑は、ちょっと判りにくい場所にありますので 注意深く“観察”しましょう?!

|

| 写真の右下の一角に記念碑があります。 |

この日は私のブログでも全くノーチェックだったようで、悔しいというか残念でした。

もう観ることができない!

No.157 6月5日(火) 半ズボンより長ズボンでしょ!

※2117年も日本で観測できるそうです。

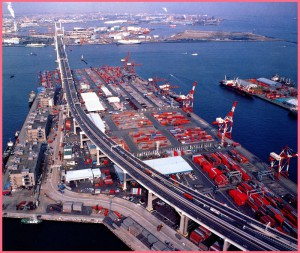

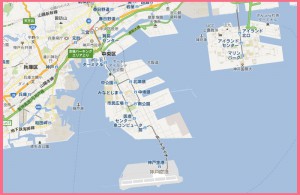

No.343 12月8日(土)横浜港の本職は?

1968年(昭和43)12月8日の今日、京浜外貿埠頭公団のコンテナ専用埠頭にアメリカからフルコンテナ船の第1号「シーランド・サンファン号」(Sea-Land Service「San Juan」)が入港しました。

|

| 京浜外貿埠頭公団のコンテナ専用埠頭 |

横浜港の本職は?

若干語弊がありますが、横浜港の本職は貿易です。横浜港を利用する船舶の多くが「貨物船」です。

横浜港は、東京、神戸、名古屋と貿易量(額)の国内のトップを競っています。

特に神戸とは幕末開港以来のライバルです。

|

| 神戸港 |

(高規格化競争)

貿易港も近代化、技術革新による【高規格化】競争の歴史です。設備と環境で優位性が変わります。21世紀は激化する国際競争の中、中国・韓国がトップ争いを繰り広げています。

横浜港も、開港時の英吉利波止場では国際貿易に対応できず「新港埠頭」を築港することで神戸と互角に貿易競争を闘いますが、大震災と東京港の国際化で停滞します。

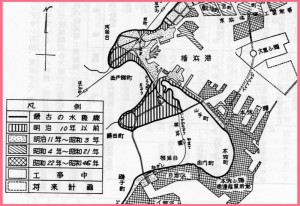

戦後、再び日本有数の貿易港として成長していくために横浜は「本牧ふ頭」をはじめ近年は「南本牧ふ頭(建設中)」を整備し港の【高規格化】を推進しています。

|

| 昭和40年代の港湾計画 |

貿易の横浜港を知っていますか?

横浜港のコンテナ船の多くが高規格化された「本牧ふ頭」「南本牧ふ頭」で荷物の受渡しを行っています。

ここでは、簡単に「本牧ふ頭」について紹介しましょう。

「南本牧ふ頭」については、

http://www.city.yokohama.lg.jp/kowan/guide/gaiyou/mhonmoku.html

「横浜港全般」については

http://www.city.yokohama.lg.jp/kowan/

(本牧埠頭)

本牧ふ頭は全部でA突堤からD突堤まであり1960年代から順次建設されました。AからCまでは横浜市港湾局、横浜港埠頭公社と民間会社が管理し、A突堤には現在ベイブリッジが架かっています。

D突堤には、横浜港シンボルタワー、本牧海づり公園、本牧漁港、港湾職業能力開発短期大学校横浜校など港湾に関係する関係施設が多く設置されています。

D突堤の一部は一般開放されていますが、A突堤からC突堤を見るには横浜港クルーズ(ロイヤルウイング)を利用すると外観を観ることができます。貿易の視点から「港」を観るのも新しい楽しみ方です。

(コンテナ船の歴史)

container

海上コンテナの歴史は比較的新しく、1956年(昭和31年)に全米有数の陸運業者を裸一貫から創業したマルコム・マクリーン (Malcolm McLean) がコンテナ専用貨物船「Ideal-X」を就航させたことに始まります。

船荷を規格化(コンテナ)することで、船に積んだ荷物をどこの港でも規格車台を持つトレーラーに積み込みそのまま客先まで運ぶことができ、海陸一貫輸送が実現します。マルコム・マクリーンは「シーランド」社を作りコンテナシステムを導入することで、期間短縮・効率化を実現します。このコンテナ規格は一気に世界の海運会社が追随しグローバルスタンダードとなります。

時代的背景には「ベトナム戦争」のための兵站輸送がありましたが、1960年代後半には世界各地の主要港でコンテナ専用埠頭が次々完成していきます。

(日本のコンテナ専用港)

日本では神戸港がいち早くコンテナ埠頭を整備し、横浜・東京が追随します。

兵庫県神戸市に1967年(昭和42年)日本初のコンテナターミナルを備えた摩耶埠頭が竣工、マトソン社のハワイアンプランター号が初入港します。神戸港は、

1973年(昭和48年)から1978年(昭和53年)までコンテナ取扱個数神戸が世界一でした。各国の船会社もコンテナ船の建造を迫られます。

コンテナ船は、コンテナと共に他の荷物も積む貨物船(セミコン船)から現在はコンテナのみ専門に積む(超)大型貨物船(フルコン船)が主流となっています。

この専用貨物船(フルコン船)が初めて来航したのが、

1968年(昭和43)12月8日の今日という訳です。

※国産フルコンは?

日本郵船は1968年(昭和43年)に北米西岸航路に日本初のフルコンテ

ナ船「箱根丸」を就航させ、コンテナによる定期輸送を開始します。

(本町コンテナ街道)

1960年代に本牧ふ頭が整備され始めた結果、中区の本町通は連日大型コンテナ専用トレーラーが爆走する通称「コンテナ街道」と呼ばれていた時期があります。

県庁の前を毎日多くのトラックが爆走していました。コンテナ街道の解消のためにベイブリッジ下層部の国道357号線が開通し、かなり混雑緩和が実現しました。現在では考えられない光景です。

【番外編】今日はクリスマスツリーの日?

例えば、12月7日ネタを探す場合、まず記念日、今日は何の日という定番系を探します。次にネットで

「“12月7日”横浜 -2012」を入力してGoogle検索します。指定詳細検索でかなり絞り込みができます。敢えてPDF指定する場合もあります。

一方で、手元の参考図書(横浜関係年表等)から指定日を探し出します。時には新聞を探す場合も有ります。

ネットの場合、一応裏取りをします。(Wiki)も結構誤記が多いので。

また、間違った情報が一人歩きしているケースも多々ありますので、できうる限り(といっても殆ど時間がないので、図書館で調査できる範囲ですが)

できれば「取材」「ヒヤリング」が欲しいところですが、厳しいところです。

さて、今日12月7日ですが、最初クリスマスツリーにしようと思いました。横浜万代町に創業した明治屋が1886年に外国船員向けにクリスマスツリーを飾った日に因んでということでしたのでこれは良い!

いろいろ写真も集めていましたが、いざ書く段になって

明治屋百年史とこの年明治19年の12月の新聞記事「横浜毎日新聞」を当たりましたが該当情報に出会えなかったので止めました。

この当時、12月25日は居留地が一斉に休業日のため税関も商館も休みだったようです。

(Wikipediaでは)

クリスマスツリー

日本

日本では1860年、プロイセン王国の使節オイレンブルクが公館に初めて飾った。1874年には原胤昭(はら たねあき)により築地大学(明治学院の前身)で行われたクリスマス・パーティーに、日本初のサンタクロースとともに登場している。1885年に横浜で開業した明治屋が、1900年に東京銀座へ進出すると、銀座のクリスマス飾りは広く行われるようになり、同じころには、神戸でクリスマス用品の生産が始まった。日本のクリスマス行事は、1928年の朝日新聞紙上で、「クリスマスは今や日本の年中行事となり、サンタクロースは立派に日本の子供のものに」と書かれるほど定着していた。第二次世界大戦中は影を潜めるが、戦後すぐに復活、1948年には東京駅などのクリスマスツリーが、(当時は国営鉄道であったため)宗教活動ではないかと問題にされ、運輸省が「季節的な装飾のひとつで宗教活動ではない」と釈明するひと悶着もあった。現代の日本においては季節的な装飾として定着している。

■クリスマスツリーの日

http://hukumusume.com/366/kinenbi/pc/12gatu/12_07.htm

1886(明治19)年のこの日、横浜で外国人船員のために日本初のクリスマスツリーが飾られました。

■クリスマスツリーの日

1886(明治19)年のこの日、横浜・明治屋に日本初のクリスマスツリーが飾られた。

http://www.nnh.to/12/07.html

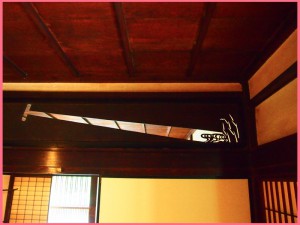

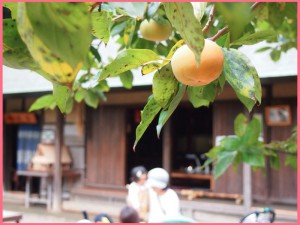

No.342 12月7日2014年も古民家を愉しもう(追加)

1960年(昭和35年)12月7日の今日、本牧三渓園に岐阜白河の古民家を移築し修復復元し完工式が行われました。

横浜といえば幕末明治以降の“文明開化”のイメージがありますが、

江戸時代の古民家も数多く保全されています。

今日は、横浜の古民家を紹介しましょう。

ぶらり古民家散策はいかがですか?

私は90年代に古民家を色々歩きましたが

近年 古民家ブームのようですね。

(古民家散策の魅力)

都市生活が失ったエコロジー

古民家の多くが江戸時代から明治に建てられた日本の住居です。

工夫された生活スタイル

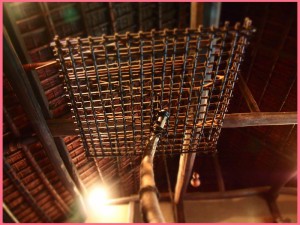

土間・囲炉裏・水回り

素材の驚き(木材・土・紙・草)

木造の威力(構造の合理性)

工芸の美しさ(家具・内装・外観 他手仕事)

経年変化の妙(風合い・煤の威力)

畳の力

季節との調和

(さあ でかけよう)

まず手始めに三渓園から。

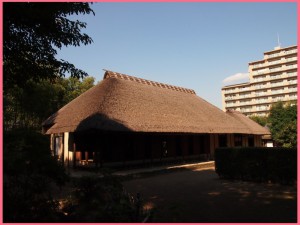

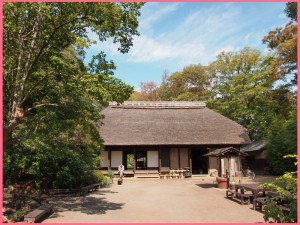

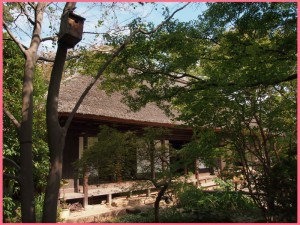

【旧矢箆原家住宅】

重要文化財です。

1750年頃(宝暦年間)の住宅です。

合掌(がっしょう)造の屋根に特徴があります。

岐阜県大野郡荘川村岩瀬(白川郷)にありましたが、ダム建設により三溪園に寄贈されることになり、1960年(昭和35年)に移築されました。

http://www.sankeien.or.jp

注目ポイント:屋根の妻側にある火灯窓や扇が彫られた欄間。

住んでいた方:岩瀬(矢箆原)佐助は、飛騨三長者のひとりです。

飛騨地方の民謡に

「宮で角助、平湯で与茂作、岩瀬佐助のまねならぬ」

(普通の農民は三集落の長者達3人の真似ができない)と歌われるほどだったそうです。

三渓園の奥まった自然環境が、この古民家の存在を一層高めてくれます。

囲炉裏端でしばし時間が経つのも忘れましょう。

※飲食禁止

参考

白川郷観光協会

http://www.shirakawa-go.gr.jp

【鶴見 横溝屋敷】

横溝屋敷は市指定有形文化財(建造物)第1号で移築せず修復したもので、当時の立地に従っています。敷地、屋敷から見る鶴見の風景が見事です。

http://www.yokomizoyashiki.net

アクセス:バス停「表谷戸」から徒歩5分です。

トレッサの“今”と横溝屋敷の“昔”の取り合わせが不思議です。

※飲食可能です。

お弁当持参でお楽しみ下さい。

※駐車場あり

【小谷戸の里】

舞岡公園「小谷戸の里」の古民家は明治後期に建築されたと思われる戸塚区品濃町にあった「旧金子家住宅母屋」を平成7年6月に移築・復元したものです。

広大な舞岡公園285,000m2も同時に満喫してください。

アクセス:市営地下鉄 舞岡駅下車 徒歩15分

http://maioka-koyato.jp/koyato.html

※飲食禁止

【都筑民家園】

都筑民家園は都筑郡牛久保村(現在の都筑区牛久保町)にあった旧家「旧長沢家」を復元したものです。お茶室も利用できます。

http://tminkaen.org

アクセス:市営地下鉄「センター北」駅から徒歩10分弱

【旧小岩井家住宅主屋および長屋門】

所在地:横浜市立 本郷ふじやま公園

アクセス:鍛冶ヶ谷バス停から1分

健脚はぜひ徒歩で

事務所所在地:横浜市栄区鍛冶ケ谷一丁目20

古民家ゾーン:9:00〜17:00(原則として水曜日・年末年始休館)

弓道場:9:00〜18:00(原則として第4月曜日・年末年始休場)

http://www.k5.dion.ne.jp/~h_fuji_p/

鍛冶ヶ谷村(現栄区鍛冶ヶ谷町)に建ち、江戸時代には永代名主を務めていた小岩井家の住宅を移築したものです。

【瀬谷長屋門】

3.5ヘクタール(約1万600坪)の敷地に起伏のある谷戸風景と古民家がかつての佇まいを再現しています。

駐車場ありません。

横浜市瀬谷区阿久和東1-17

アクセス:相鉄線「三ツ境」駅より徒歩18分程度

※禁飲食

駐車場はありません。

http://members2.jcom.home.ne.jp/9327mzss/

【せせらぎ公園内野家住宅】

せせらぎ公園古民家は江戸時代後期に建てられた古民家内野家(当初の形式に近い形で復元)と、目黒の小杉家の長屋門の門構えを移築保存しています。

駅から一番近い?古民家かな。

アクセス:横浜市営地下鉄『仲町台』より徒歩10分

※駐車場はありません

http://seseragikominka.web.fc2.com

古民家だけではなく、周囲のせせらぎ公園が見事です。

港北ニュータウンの中にいることを完全に忘れる自然環境が整備されています。

【天王森泉館】

天王森泉公園にある天王森泉館は、

1911年(明治44年)に県下有数の清水製糸場の本館として建設されたものです。

平成9年に公園整備に際し、製糸工場本館当時の姿を再現し、天王森泉館と名づけられ公園の拠点施設として利用されています。

アクセス:不便です。その分楽しみ倍増です。駐車場はありません。最寄りバス停、駅からの道のりを楽しみましょう。

横浜市泉区和泉町300番地

http://www.tennoumori.jp/htdocs/index.php?page_id=90

【旧奥津邸】

所在地:緑区新治町

アクセス:JR十日市場から徒歩15分

http://www.niiharu.jp

http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/park/make/seibi/niiharu/