ホーム » 2013 (ページ 2)

年別アーカイブ: 2013

No.470 パーセプションギャップを読む

日本が開国することで多くの国々から外国人が来日します。

目的はビジネス、政治、教育、布教 等々いろいろありました。

彼らは一応に驚き、それぞれの価値観で未知の国「日本」を理解しようとしました。

未開の“野蛮”な国と感じる人、美しき風景に感動する人、美術・工芸に驚嘆する人、インフラや生活水準を未熟とする人 様々でした。

そして彼らは日記や書籍、新聞等々で“不思議の国”を母国に伝えます。

このブログでも何人かの人物を通して横浜(日本)の姿の伝わり方を紹介しました。

No.402 JIMAE TABI

「幕末から明治中期にかけて日本が外国から技術や語学研修のために多くの

“OYATOI”外国人が来日しました。一方で、在留外交官・宣教師や商館の外国人も“自前”で日本国内を旅記録に残し、一部は母国で出版され日本研究や、日本紹介の役割を果たしました。今日は、外国人の日本紀行の一部を紹介しましょう。」

→ここでは、外国人が日本(横浜)について記述した旅行記系の書籍を紹介しました。

今日は、これら多くの外国人が“幕末から明治”にかけて来日し日本をどう認識したかをテーマ別に“横断”してまとめあげた一冊の著作を紹介します。

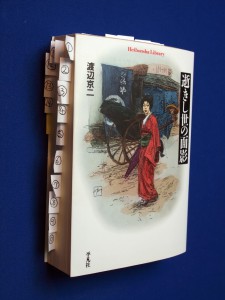

「逝きし世の面影」渡辺京二 著

平凡社ライブラリー

「逝きし世の面影」というタイトルからも読み取れますが、

著者は 開国時に訪れた外国人の日本評から 明治以降急激に失われたであろう“日本”(文化)の姿を浮き彫りにしようと試みています。

開国当時ですから日本といってもその多くが

横浜(神奈川)・江戸(江戸郊外)・日光・長崎・函館 など開港に関連するエリアが多く取り上げられています。

この「逝きし世の面影」から地域を拾いだすことで

外国人の“横浜”(論までいきません)が読み取れます。

本書で引用された訪日外国人の一部

■外交官

「アンベール」「オイレンブルク」「エルギン」「オールコック」「ゴンチャロフ」「シーボルト」「ハリス」「パークス」「ヒューブナー」他

■女性外国人

「バラ」「バード」「シドモア」他

■研究者・専門家

「ケンペル」「ベルツ」「パーマー」「ヘボン?」「モース」他

その他「グリフィス」「ペリー」「グラント」「ブラック」他

(意外)

多くの外国人が最初に訪れた開港都市「横浜」の記述が意外と少ないことに気がつきます。

著者の引用の傾向もある程度見受けられますが、オリジナルにあたってみても

外国人にとって開港居留地の街「YOKOHAMA横浜」よりも郊外部の残された(当時はありのままの)日本に関心があったことも事実です。

オールコック「破損している小屋や農家」を見受けなかった。と神奈川近郊の田園の豊かさに感動していたようです。

一方で他の外国人の中には「日本の農業はいまなお非常に未開なやりかたで行われている」と認識した人物も引用しています。

(切り口)

この「逝きし世の面影」の章立ては

○ある文明の幻影

○陽気な人びと

○簡素とゆたかさ

○親和と礼節

○雑多と充溢

○労働と身体

○自由と身分

○裸体と性

○女の位相

○子どもの楽園

○風景とコスモス

○生類とコスモス

○信仰と祭

○心の垣根

14にわたる章立ての中で、思いのほか少なく感じたとはいえ

多くの横浜に関するエピソードが鏤められています。

いささか懐古的過ぎる、外国人によるニッポンよいしょ!集の感も拭えませんが、世界各国から日本(横浜)を訪れた 日本(横浜)の「価値」を再認識し、現在を考える良き資料となることは間違いありません。

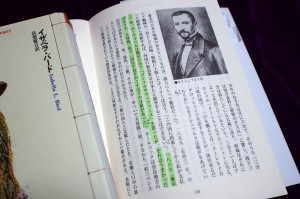

(イザベラ・バード)

この「逝きし世の面影」中でも良く取り上げられているイギリスの女性旅行家、紀行作家であるイザベラ・バード。

明治初期の東北地方や北海道、関西などを精力的に旅行し、旅行記”Unbeaten Tracks in Japan”を著します。

時期は

1878年(明治11年)6月から9月にかけて、通訳兼従者として雇った「伊藤鶴吉」野他には誰も伴わない“女性 一人旅”の記録です。

世界的にも当時珍しい女性旅行家のニッポン紀行に登場する「日本」は新鮮で、欧米文化と日本文化の間にあるギャップと、理解の手がかりをここに読み取ることができます。一般的な紹介では日光、東北地方や北海道、関西旅行が有名ですが、44章立ての中で冒頭と最後には 横浜の情景が印象深く描かれています。

「上陸して最初に私の受けた印象は、浮浪者が一人もいないことであった。(中略)税関では、西洋式の青い制服をつけ革靴を履いたちっぽけな役人たちが、私たちの応対に出た。たいそう丁寧な人たちで、私たちのトランクを開けて調べてから、紐で再び縛ってくれた。ニューヨークで同じ仕事をする、あの横柄で強引な税関吏と、おもしろい対照であった。(英米間は当時険悪な関係であったことも背景にありますが…)

横浜の英国代理領事との会話では「私の日本奥地旅行の計画を聞いて『それはたいへん大きすぎる望みだが、英国婦人が一人旅をしても絶対に大丈夫だろう』と語った。」

「横浜駅は、りっぱで格好の石造建築である。玄関は広々としており、切符売り場は英国式である。等級別の広い待合室があるが、日本人が下駄をはくことを考慮して、絨毯を敷いていない。そこには日刊新聞を備えてある。」

など 当時の様子が丁寧に描かれています。

イザベラ・バード自身、先入観もありましたが次第にそのパーセプションギャップを融和していく心の変化を読み解いていくのも面白いでしょう。

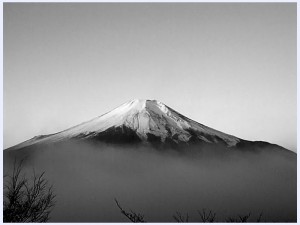

最終章、最後にイザベラは

「汽船ヴォルガ号にて、一八七八年クリスマス・イブ。—-雪を戴いた円い富士山頂は、朝日に赤く輝いていた。私たちは十九日に横浜港を出て、ミシシッピー湾(根岸湾)の紫色の森林地帯のはるか上方に富士山が聳え立つのを見たのである。三日後に私は日本の最後の姿を見た—-

冬の荒涼とした海が烈しく打ち寄せる起伏の多い海岸であった。」

(印象的な山形路)

http://www.genki-machinet.com/img/20070602-4/20070609-15yamasin.pdf

http://www.genki-machinet.com/img/20071005-08/20071016-23yamasin.pdf

(外国人に関する関連ブログ)

No.413 あるドイツ人の見た横浜

【番外編】富士山の美しさを世界に紹介した英国人

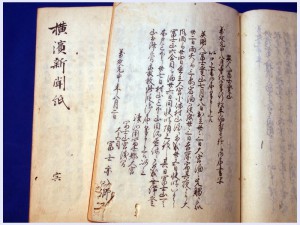

江戸末期、全国の諸大名以下多くの人々が“横濱”の動向に関心を抱いていました。幕府の手によって翻訳新聞・筆写新聞が制作され、また伝聞を記録に残し“国元”に伝えられました。

日本の近代ジャーナリズムの幕開けに大きな影響を及ぼします。

(この辺は 現在「メディア拠点横浜の興亡」としてまとめています)

この横浜発の外国情報は、多くの人々によって写本が作られ

「横濱新聞」「異国関係資料」として全国の要人に伝えられました。

この写しの中に幕末の外国人富士山登山の報告記録がありましたので【番外編】で紹介しましょう。

古文書初心者なので正確な訳はできませんが

英人冨士登山と題し 浅間神社の大宮司冨士亦八郎が

万延元(年)庚申8月2日に寺社奉行の松平伯耆の守に届け出た英国人の富士登山の行程についての書面の写しです。

これは

日本発の富士登山を行ったオールコック一行についての記事です。

No.158 6月6日(水) 休暇をとって日本支援!

簡単に紹介しましょう。

(富士登山)

船旅で相模湾に入る頃、多くの人が富士山の絶景に遭遇します。さらに東京(江戸)湾に入り、横浜港に向け舵を切ると 天候の良い日には真正面に富士山を眺めることができます。登山が日常のレジャーだった欧米人にとって

「富士山」はぜひ登ってみたい“そこにある山”でした。

ドイツ人旅行家ケンペルも富士山に登りたかったのですが、信仰の場でもある富士山には幕府の許可が下りませんでした。

開国後も幕府は外国人の居住は認めましたが、日本国内旅行の自由に関することに関しては、明治初期まで認めていませんでした。

オールコックは、外交官特権として特別に旅行の自由を持っている存在だとして、幕府に富士登山を認めるよう要求を続けます。

ようやく

オールコックは、富士登山計画に反対していた幕府を説き伏せ、

万延元年7月(1860年9月)富士山へ向けて出発することになります。

旅には、オールコックを初めとする英国公使館職員ら8名のイギリス人に加え、幕府から派遣された“外国奉行役人や荷物を運ぶ人馬”が100名近く随行するというものものしいものでした。

そのため、オールコックが当初希望した静かな旅とは逆に

大行列となってしまいます。

当初オールコックの目的は、富士山に登ってみたいという英国人(エリート)の“登山願望”に加え、日英修好通商条約(1857年締結)にある内地旅行権の確認や江戸を離れた地方を視察するという政治的目的もあったようです。

オールコック一行は東海道を通り、小田原から、箱根の山中を抜け、吉原宿で台風をやり過ごした後、静岡県三島市大宮町を経て村山の興法寺に入ります。

箱根越えの際

「スイスを旅行した者には、オーベルラントのある部分、特にローテルブリュンネンへの下り坂を思い出させる個所が多かった。マツの木がいっぱい生えている高い山やみずみずしい緑色の渓谷とか屈折しながら下の野原に流れてゆく渓流などがよく似ている。だがそれは、主要な特徴の面ではあまり雄大ではない。ここには永久的な氷河や雪のマントをかぶったむき出しの岩や高峰はない。」

日本に辛口のオールコックにしては少し褒め言葉が見られます。

翌朝、村山を出発し「中宮八幡堂」まで馬を利用しここからは荷物を預け、金剛杖を手に徒歩での登山に切り替えます。

その日は六合目(現在の七合目)まで登り、翌日無事頂上に到達します。山頂では事前に準備していた測量機器で標高・気圧など測量し、英国旗を掲げシャンパンで乾杯し登頂を祝ったそうです。

その後、「一ノ木戸」(標高2,160m付近)まで一気に下山し、

同所に一泊した後に村山を経て大宮町に戻ります。

一行が通過する東海道筋では、オールコックの富士登山が大変注目を集め、見物制止命令が出されるほどでした。

日本で最初に富士山登頂を実現し彼の記録から外国に富士山の存在が多く知られることにまります。

最初の登山者は英国公使オールコックですが、

アメリカ公使ハリスの通訳だったアムステルダム生まれのオランダ人ヒュースケン(1832年〜61年)もいち早く日記の中で富士山の美しさを記録しています。

残念ながらヒュースケンは、攘夷派の浪士に襲撃され命を落としてしまいます。

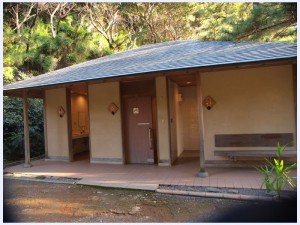

No.469 横浜トイレ事情

今日は 横浜市内のトイレ事情について

トイレの話しは“奥が深い”です。

世界のトイレ事情から、わが家のトイレ文化!まで。

さらにはバリアフリートイレもさらに進化(整備)が必要です。

今日は「わが街シリーズ」的視線で横浜市内のトイレ事情の断片を紹介しましょう。

ここでは「公衆トイレ」+“一般の方が必要時に使うことができるトイレ”について語ります。

最近「おもてなし」が“流行っています”が、公衆トイレの使いやすさは、おもてなしの基本部分にあたります。

ここで紹介したいことが沢山ありますが今日は絞っていきます。

■街中(まちなか)で、トイレに行きたくなったら?どうします。

どこにいきます? どうやって探します?

車なら多くのコンビニエンスストアで借りることが出来ますが、

街中を歩いているとき

さらには ハンディのある方には なお探しづらいのがトイレです。

最近減りましたが「和式」も多いので、足の不自由な方や、足腰が弱っている方には「和式」は辛い。

公衆「トイレ」が「和式」なのか「洋式」なのか?判るようにせめてトイレの入口に表示できないでしょうかね。

書いていて 思いましたが「和式」「洋式」というのもなんか変ですね。

欧米も最初から“座式”だったのでしょうか?

「洋式便器と男性用小便器は20世紀になってから日本に登場し、イギリス軍やアメリカ軍などの欧米諸国を中心としたGHQが日本を占領していた頃に劇的に日本各地に広まった。」(Wikipedia)

http://ja.wikipedia.org/wiki/日本の便所

一般的に「公衆トイレ」と呼ばれるものは公園、駅前、公共施設等々に整備されている「トイレ」を指しています。

横浜市の「公衆トイレ」は、市が管理しているもので横浜市危機管理室のデータでは約500余(H19年)ありました。その内の約450カ所が公園のトイレです。

手元の資料では横浜市内の公営公園は2,625(H25)ありますが、

単純に計算して公園のトイレ設置率は17%ということになります。

トイレのある公園が均等にある訳でもなく

またベビーケアだったり老人だったりする場合、課題があります。

トイレ配置への地域的な配慮がほしいところです。

|

| 全てに対応しているトイレ |

このような事情をを反映して最近では、必要な時に利用できる

「オープントイレ」の活動が活発になってきました。

「OPEN Toilet Project」

街の店舗のトイレを気軽に借りることができるプロジェクト

ここでモバイル端末を仕えない人のために

元町・中華街・山下地区からサービス開始したのが

「オープントイレマーク」

観光や買い物をする人が気兼ねなくトイレを借りられるよう、横浜市中区の横浜中華街や元町商店街などで飲食店やブティックの入り口に、誰でも利用できることを示す共通の「オープントイレマーク」を張るプロジェクトが始まった記憶がありますが現在はどうなんでしょうか???。

https://www.kanaloco.jp/news/social/entry-96701.html

http://www.check.or.jp/about/asahi111126.pdf

http://www.checkatoilet.com

この試みは“横浜発”のグッドニュースです。

NPO法人Checkと大川印刷、

トイレ貸出サイン「オープントイレマーク」を共同開発

IT機器を扱えなくても、誰もがトイレに困ることなく安心して街歩きや買い物を楽しむことができるように、共通化されたトイレ貸出サインを建物の入口に掲出するプロジェクト『OPEN Toilet Project』が元町・中華街・山下地区からスタート!

■神奈川県では

「みんなのトイレ」の推奨マークについて

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6880/p22191.html

神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例・施行規則では、「みんなのトイレ」の「出入口には、誰もが利用できる旨をわかりやすい方法で表示すること」が定められています。県では、そのための表示方法の一つとして、「みんなのトイレ」の「推奨マーク」を作成し、事業者や施設管理者の方にお配りして表示していただき、その普及に努めることといたしました。2011年3月1日

※まあ不思議ですが、同じようなことを違うフォームで進めるのが

“日本流”ですかね。

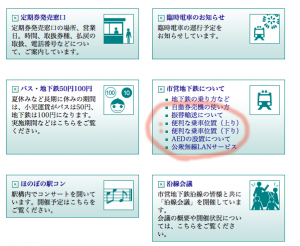

■鉄道を利用する

私も、車椅子の家族と鉄道を利用する際、

「トイレ」「移動ルート」さがしが重要です。

近年、駅のトイレもバリアフリー化が進み車椅子ルートのネットによる情報提供も便利になっては来ましたが、

やはり探しづらい、扱いづらいのが現状です。

※例えば

横浜市交通局のサイトには

市営地下鉄「便利な乗車位置」という情報提供があります

市営地下鉄便利な乗車位置(あざみ野行き)

http://www.city.yokohama.lg.jp/koutuu/sub/norikae/azamino.html

市営地下鉄便利な乗車位置(湘南台行き)

http://www.city.yokohama.lg.jp/koutuu/sub/norikae/syounan.html

でも

交通局トップページからは探しにくい!んです。

http://www.city.yokohama.lg.jp/koutuu/sub/

※その他の鉄道会社も情報は充実してきましたが

いざ 探そうとすると 情報のあるページにたどり着くのが

一苦労します。何か一工夫できないものでしょうか。

(昭和の歴史資産)

横浜市内には、市電が走っていた時期の公衆トイレが幾つか残っています。

中の設備は 新しくなっていますが、外観は昭和を感じさせます。

|

| 弘明寺(2014年改装されました。写真は旧版です) |

(デザイン豊富)

全国的な傾向ですが、横浜市内にも

デザイン性のある公衆トイレが増えてきました。

|

| 横浜公園 |

→他写真検索中※最後に

私は公衆トイレのピクトサインを撮影コレクションしています。

みなさん あまり気にしないようですが

男女の左右表示が 結構バラバラだったり デザインが異なったり

身近で確認してみてはいかがでしょう。

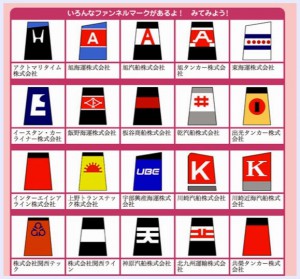

【ミニミニよこはま】No.4 国際港を楽しむ

横浜港にぶらっと出かけたおり、

船舶を見かけることも多いでしょう。

今日は、船舶の楽しみ方の一つ

「船舶 煙突鑑賞」を紹介しましょう。

船の煙突は、もともとはといえば近代以降、蒸気船から始まり

煙りを出すだけで

多くの煙突が煤の汚れが目だたないように黒く塗られていました。

この煙突(ファンネル)を「国籍」や「船会社」の識別用に使い始めます。

実は、

最近の船舶に煙突(ファンネル)はあまり重要な機能を担っていません。

もちろん燃料を燃やした煙を外へだすためにあるのですが、船舶エンジンの進化で、外に排出させる“煙”がほとんど出なくなっています。

実際には、あの大きな煙突はダミーの場合がほとんどで、

客船などでは内部が展望台になっていることもあるくらいです。

それでも 必要ないのに何故?

モクモク煙突時代に定型化したファンネル・マークが現在でも重要な役割を果たしているからです。

まあ、船体とか旗とか方法は他にもあるのですが、

船には真ん中に「ファンネルとマーク」がないと

バランスが悪いというか あったほうが カッコいい

という理由が本当の所でしょう。

(家紋のようなファンネル・マーク)

ファンネル・マークは船舶会社の数だけあります。

家紋のように、デザインも様々です。

http://www.jsanet.or.jp/kids/mark/

(横浜港といえば)

横は港といえば

「ニ引きの赤」の日本郵船。

「橙色」一色の商船三井。

その他にも多くの船が出入りします。

|

| ロイヤルウィング |

|

| 第三管区海上保安庁の基地もあります |

|

| 海保のマークです |

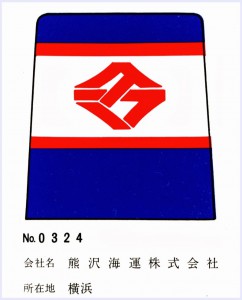

地元横浜の海運会社の一つ

「熊沢海運」のマークは「濱菱とK」です。

関連会社

ケーエムシーコーポレーションといえば

ご存知の方も多いのでは?

「工場夜景萌」の先駆者で、火付け役でもあります。

http://www.reservedcruise.com

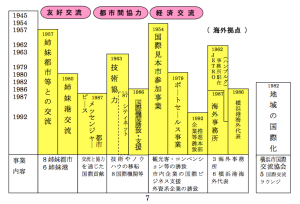

【ミニミニよこはま】No.3 国際交流

横浜市は戦後

世界各国の都市と交流事業をすすめていきます。

今日は現在の国際交流を簡単にまとめてみました。

姉妹都市のもともとの狙いは、第2次世界大戦後の1956年(昭和31年)に米国大統領アイゼンハワーが提唱した”People-to-People Program”からスタートし

第一号の日米姉妹都市は長崎市とアメリカ・ミネソタ州セントポール市でした。

1957年(昭和32年)10月29日に横浜市は

初めて米国サンディエゴ市と姉妹都市となりました。

■横浜市の姉妹・友好都市一覧

「スポーツ・文化・技術などを通して、目的や期間に特別な取り決めをせず、包括的な交流を行っています。」

①サンディエゴ(アメリカ合衆国)

1957年(昭和32年)10月29日提携

②リヨン(フランス共和国)

1959年(昭和34年)提携

③ムンバイ(インド)

1965年(昭和40年)6月26日提携

④オデッサ(ウクライナ)

1965年(昭和40年)7月1日提携

⑤バンクーバー(カナダ)

1965年(昭和40年)7月1日提携

⑥マニラ(フィリピン共和国)

1965年(昭和40年)7月1日提携

⑦上海市(中国)→友好都市

1973年(昭和48年)11月30日提携

⑧コンスタンツァ(ルーマニア)

1977年(昭和52年)10月12日提携

■横浜市のパートナー都市

「横浜市の重点政策に合わせ、具体的なテーマや期限を定めて戦略的な交流を行っています。 」

①北京市(中国)

・両市の友好交流関係の一層の促進、相互理解と友情の増進

・環境対策、観光振興、スポーツ、文化、

ビジネス等の分野での相互協力

②台北市(台湾)

・芸術家交流など文化交流、青少年のスポーツ交流ほか経済、

観光、環境などの相互交流

・両市に役立つと考えられる専門知識交換や技術協力

③釜山広域市(韓国)

・市民交流や観光交流の分野で相互協力

・環境対策やまちづくりなど都市環境の分野で相互協力

・2010年横浜開催のアジア太平洋経済協力(APEC)の協力

④ホーチミン市(ベトナム)

・両市企業の相互の投資・貿易活動支援、

ホーチミン市日事務所の活動支援

・横浜市立大学とホーチミン市の大学の留学生交流支援

・両市の水道事業者により実施される協力事業支援

・シティネットでの協力

・羽田〜ホーチミン間直行便就航に向けた協力

⑤ハノイ市(ベトナム)

・投資、ビジネス、貿易、観光などの経済交流

・都市交通や環境などの都市問題の解決に向けた協力

・文化、芸術、スポーツ等の交流

・大型コンベンション情報の交換

・羽田〜ハノイ直行便就航に向けた協力

⑥仁川広域市(韓国)

・観光プロモーション及びコンベンション施設間の交流支援

・都市づくり

・環境対策

・中区同士の交流

・シティネットでの協力

⑦フランクフルト市(ドイツ)

・地球温暖化対策、経済、

文化芸術創造都市の分野での交流

■横浜港の姉妹・友好・貿易協力港

①オークランド港 (姉妹港 アメリカ)

1980年(昭和55年)5月2日姉妹港提携

→西海岸の重要港

http://www.portofoakland.com

②バンクーバー港 (姉妹港 カナダ)

1981年(昭和56年)5月15日姉妹港提携

→カナダの海の玄関として重要港

http://www.portmetrovancouver.com/en/Default.aspx

③上海港 (友好港 中国)

1983年(昭和58年)10月12日友好港提携

→中国の重要な商業港

http://www.shanghaiport.gov.cn/html/index.html

④メルボルン港 (貿易協力港 オーストラリア)

1986年(昭和61年)5月24日貿易協力港提携

→南半球最大のコンテナ港

http://www.portofmelbourne.com

⑤大連港 (友好港 中国)

1990年(平成2年)9月5日友好港提携

→中国東北部最大の貿易港

http://www.portdalian.com/index.html

⑥ハンブルグ港 (姉妹港 ドイツ)

1992年(平成4年)10月27日姉妹港提携

→ドイツ最大のコンテナ港

http://www.hafen-hamburg.de

■海外事務所

①横浜市フランクフルト事務所(ドイツ)

1997年(平成9年)6月開設

→欧州地域

→http://www.yokohama-city.de

② (公財)横浜企業経営支援財団上海事務所(中国)

1987年(昭和62年)10月開設

→東アジア地域

→http://www.idec.or.jp/shanghai/

③横浜市ムンバイ拠点機能(インド)

2009年(平成20年)3月開設

→南アジア地域

→http://www.yokohama-mumbai.com/ja/index.html

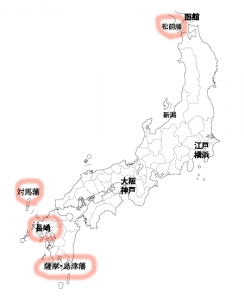

【ミニミニよこはま】No.2 突然外交特区へ

今日は、開国によって外国との交易が始まり

「居留地」ができ上がるあたりを簡単に整理してみましょう。

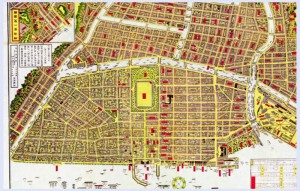

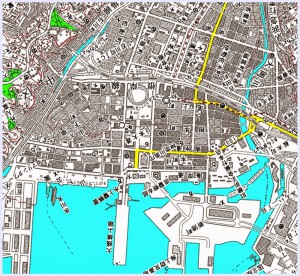

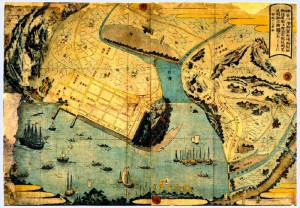

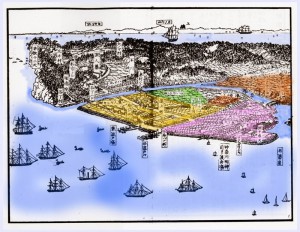

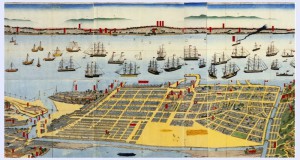

|

| 明治初期の関内・関外図 |

徳川幕府の時代は「鎖国」を行い、

外国との貿易は勿論、情報交換は厳しく禁止されていた!

と学んできましたが、最近の日本史研究の流れでは

「徳川時代は交易を遮断せず

長崎・対馬・松前・薩摩の4カ所に制限し

交易相手も限定していたので

外国からの情報は一切遮断されていた訳ではない。」となってきました。

ここで少し前置きが長くなりますが

日本史全般になります。

17世紀から19世紀にかけて

徳川幕府は前述の4つのチャンネルを通じて海外交易と情報を入手していました。

北は「松前藩」が蝦夷地の“アイヌ”と交易を行いながら北の動向を探っていました。

南の「対馬藩」では“朝鮮”と交易を行い外交としては「通信使(つうしんし)」の招聘を行い江戸時代には朝鮮から12回に及ぶ「朝鮮通信使」が日本を訪れます。

※各地に朝鮮通信使の通る街道史跡が残っています。

南端の「薩摩藩」では“琉球”と交易を行い江戸への使節団の受け入れ等を行っていました。

※ペリーは浦賀上陸の前に琉球に立寄り外交交渉しています。

最も交易量、情報量が多かったのが「長崎・出島」でした。

阿蘭陀(オランダ)に交易相手を限定し、欧州との窓口となっていました。

「松前藩」から[露西亜]情報を。

「対馬藩」から[朝鮮]情報を。

「薩摩藩」から[中国]情報を。

「長崎・出島」からオランダを通じて[欧州]情報を入手していました。

特に「長崎・出島」からの情報は“徳川幕府”が外国奉行(長崎奉行)により

中国船とオランダ船から積極的に情報収集を行っていました。

「唐船風説書」と「オランダ風説書」からアジア大陸から欧州まで

“限り”はありましたが情報収集活動が行われていました。

(外国船往来)

江戸時代後半には

ロシアが頻繁に北海道近辺に出没します。

アメリカもペリー以前に日本に来航し、幕府と情報交換が行われ、

徳川幕府は19世紀に入り自国近辺が“騒がしい”ことは重々認識していました。

そこに、ものものしく幕府のお膝元に“突然”現れたのが

ペリー率いるアメリカ艦隊でした。

(外国人居留地)

開港時の顛末は省き(別掲予定)

ここから一気に時間を進めます。

徳川幕府が開国を認めたことによって

日本各地に「居留地」が作られます。

1858年の日米修好通商条約に始まり1899年(明治32年)に廃止されるまで「居留地」は、日本の外国=居留及び交易区域として特に定めた一定地域として存在しました。

東京(江戸)には「築地居留地」

神奈川には「横浜居留地」

大阪には「川口居留地」

兵庫には「神戸居留地」

長崎には「長崎居留地」

この他に箱館と新潟が開港し、居留地が一部形成されますが絶対数も少なかったためほとんどの外国人は市街地に雑居していました。

(横浜居留地)

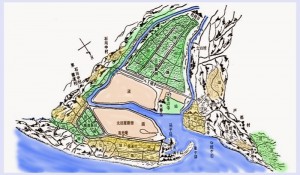

横浜居留地は1859年に正式に開港しました。

このとき江戸幕府が突貫工事で整備し指定した居留地は日本風の造りで木造の雑居住宅ばかりでした。

開港直後の1860年(万延元年)に、水害防止と居留地を堀割で囲むため現在の元町商店街脇を掘り進み「堀川」を作ります。

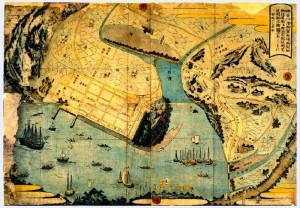

|

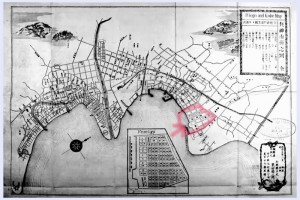

| 開港時なので「堀川」がありません。 |

|

| 開港直後、堀川が作られます |

|

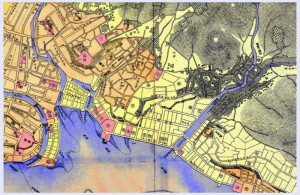

| 明治初期の関内俯瞰図 |

関内外国人居留地域が西洋風の建築物になるのは

1866年(慶應2年)の大火”豚屋火事”→「慶応の大火」の後でした。

No.294 10月20日(土)防災道路を造れ!

この時期に整備・形成された街区が

関内エリアの原型となり

現在とほぼ変わらないことに驚かされます。

【ミニミニよこはま】No.1 入海から新田へ

そもそもこのブログスタートのキッカケは

断片的にしか知らない横浜をもう少し知ってみたい、という自分自身の動機から始まりました。

現在600話を超えたこともあり再度原点に戻って

簡単な横浜を知る【いろはのい】を折々に紹介していきます。

(関内の誕生)

関内とは“関所の内側”という意味です。

「かんない」という地名、住居表示はありません。

※市県庁のあるエリアとしては珍しい?

開港によって、外国人居留地が作られそこに関所が設けられました。

現在のイセザキショッピングモールの入口あたりです。

急激に変化する「関内」ですが、

関内も、その外側に拡がる関外(大岡川と中村川に囲まれたエリア)も開港以前には沼地から新田干拓で作られたものです。

→関内=居留地の誕生は次回に

(開港前)

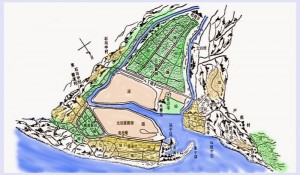

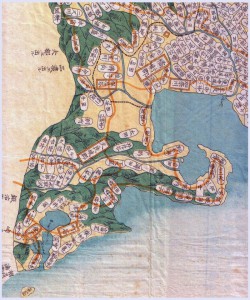

開港場ができ上がる前のこのエリアについて簡単に紹介しましょう。

開港前の横浜中心部は幾つかの集落と、田畑、神社のある深い入江に囲まれた村でした。

深い入江(入海)では、小舟による漁が行われ、

入江に突き出ている象の鼻ような(後の関内エリア)に小さな集落が点在し、

外海では帆の付いた比較的大きな舟が航行していました。

この横浜村は

江戸時代の主要街道であった“東海道”とは少し離れていましたが、「洲乾の湊」という小さな港からこの地域の中心となった湊「神奈川」や、対岸と小舟を使った交流・交易が行われていました。

陸路は主に「保土ケ谷宿」と繋がりがありました。

下記の図は、江戸後期の横浜村、神奈川宿周辺を描いたものです。

「吉田新田」がすでに完成しています。

神奈川湊の前に拡がる入江が大きく描かれています。

(吉田新田)

この深い「入海」を干拓しようとチャレンジした人物がいます。

江戸の材木商、吉田勘兵衛(吉田勘兵衛良信)です。

彼が、周辺の村民の賛同を得て1656年に幕府から許可を受け始めます。

埋立工事は、失敗を繰返しますが、十年後の1667年に完成させます。

吉田勘兵衛がこの「入海」を干拓する決意をした理由は

この<入海>が浅瀬だったことです。

漁場の役割が終わり、新田開発の方が地域にとってメリットが出てきたからでしょう。

「吉田新田」が登場することで、このエリア一帯が一気に活性化します。

ペリーが訪れる頃、干拓された吉田新田は集落や田畑ができるようになり、横浜村、野毛村、大田村と共に生活圏が形成され始めていました。

※ここまでの中で、

現在の関内エリアと大きく地形が異なっているところがあることにお気づきですか?

次回は、このあたりから紹介していきます。

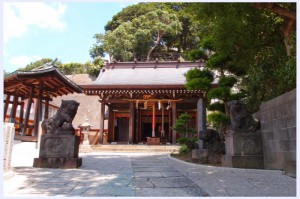

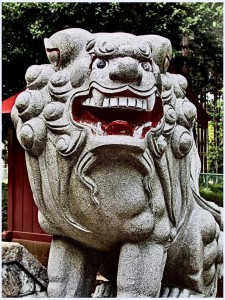

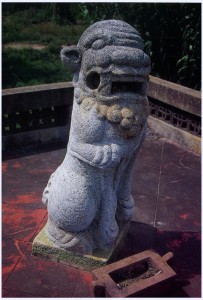

No.468 横浜で学ぶ(神社編3)

神社編1、2に続き久しぶりですが

(神社編3)で、神社巡りの人気アイテム

狛犬(こまいぬ)を紹介しましょう。

狛犬全般、全国の狛犬紹介サイトはかなり多くあります。

ここでは限定的「横浜の狛犬」巡りを!

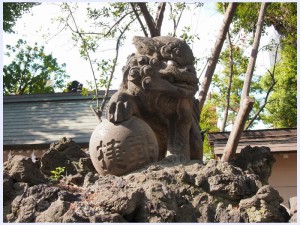

|

| 皇紀2600に建てられた日枝神社の狛犬 |

まず、狛犬とは?

神社に奉納、設置された空想上の守護獣像で、

参道や拝殿の前に対(つい)で配置されています。

本来は「獅子・狛犬」といい、獅子と狛犬が対になっているのが日本独特の姿です。

神殿に向かって

右側が 口を開いた角なしの「阿像(あぞう)」で獅子、

左側が 口を閉じた角ありの「吽像(うんぞう)」で狛犬が設置されています。

この阿吽(あうん)の形は、日本独特のスタイルだそうです。

ところが、姿は阿吽共に“獅子”に、

逆に呼称は“狛犬”とする傾向にあります。

姿は凛々しく!呼び方は親しみやすく ということでしょうか。

|

| 鞠を抑える阿像 |

|

| 子どもと一緒の吽像 |

元々、インドから中国に伝わり、沖縄経由で日本に定着したようです。

中国の獅子像は一対になっているもの、単体のものありますが

対のものはほとんどが相似形で同じものが並んでいます。

※日本文化は、比較的左右非対称を好む傾向があるようです。

「左近の桜 右近の橘」

※参考サイト

http://www.asahi-net.or.jp/~dw7y-szk/bunrui0.htm

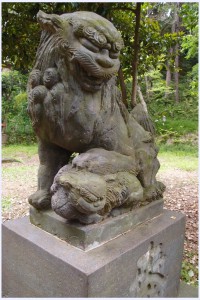

|

| 凛と立つ牙をむき出しにする吽獅子 |

|

| 吠える阿獅子 |

(狛犬だけじゃない)

|

| お稲荷さんでは「きつね」の場合も |

|

| ねずみが鎮座する「杉山神社」 |

横浜市西区中央にある「杉山神社」には対のネズミが神殿を守っています。

|

| かなり現代っぽい獅子像 |

No.427 横浜で学ぶ(神社編2) 「横浜で鳥居に出会う」

No.156 6月4日(月) 三ツ池公園「コリア庭園」開園

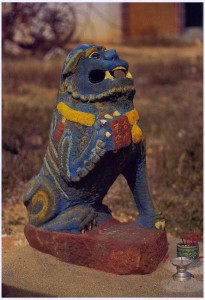

(狛犬の隣人?ヘッテ)

(中国の座獅子、風鎮)

中国の廈門、台湾の金門に多く建っている風の神様「風鎮」は

狛犬の原型?ともいわれています。

沖縄に伝わり「シーサー」となっていきます。

|

| 金門島の風鎮 |

|

| 金門島の風鎮 |

横浜年表ピックアップ【10月26日】

横浜の出来事を年表からピックアップしました。

●1878年(明治11年)の今日

「北方の射的場で外国人の競走会開催。」

No.169 6月17日(日)私は武器を売らない

「北方の射的場」で「競争会」が開催されたことがポイントです。

●1887年(明治20年)の今日

「自転車入荷の広告が出される。」

No.369 1月3日(木)自転車乗ってますか?

●1938年(昭和13年)

「本市社会事業家渡辺たま子(81)が逝去した。

渡辺福三郎夫人で、横浜孤児院、女子商業学校を設立した。また婦人運動に活躍した」

※渡辺福三郎は渡辺治右衛門(銀行家・東京の大地主)の弟、横浜第一の地主。

※1900年(明治33年)南太田の庚耕地に横浜孤児院を創設

●1939年(昭和14年)の今日

「市では東京開港問題にたいし、本格的な反対運動をおこすことに決定した」

No.347 12月12日(水)横浜自立の原点

※港都横浜と帝都東京の都市間競争!

今私が最も関心のあるテーマです。

●1948年(昭和23年)の今日

第1回横浜市営戸塚競馬開催(〜11/2)。

No.306 11月1日(木)戸塚駅東口小史

横浜年表ピックアップ【10月25日】

横浜の出来事を年表からピックアップしました。

●1878年(明治11年)の今日

「内務省所管の横浜製鉄所が海軍省所管となり横須賀海軍造船所に付属された」

「横浜製鉄所」に関していろいろ紹介しています。この横浜製鉄所は、

もう少し追っかけたいテーマです。明治初期の横浜を語る良い材料です。

No.108 4月17日 活きる鉄の永い物語(一部加筆修正)

No.187 7月5日(木) 目で見る運河

●1898年(明治31年)の今日

岸田吟香(65歳)

「横浜に行き、羽衣座で開かれた横浜売薬業者による売薬増税不可の政談演説会で、客員として「貢病論」を演説する。」

No.21 1月21日 日中ビジネスに成功した先駆者(加筆文体変更)

●1906年(明治39年)の今日

神戸で横浜のアマチュア倶楽部野球団 対 神戸クリケット倶楽部の第1回クリケット試合開催し横浜が勝利しました。

●1916年(大正5年)の今日

天皇が恒例観艦式のため、横浜に行幸。

●1916年(大正5年)の今日

本町横浜商業会議所跡を会館として借受け横浜YWCAが創立された

YMCAではありません。

横浜YWCAは1913年(大正2年)に誕生しました。

http://yokohama-ywca.jp

●1924年(大正13年)の今日

石井柏亭(42歳)横浜に行き、

関東学院で開かれた教員美術講習会で、「美術の本領」を講演する。

※石井 柏亭(いしい はくてい)

日本の版画家、洋画家、美術評論家。

1897年(明治30年)浅井忠に入門し、油絵を学び、

1900年(明治33年)に結城素明らが自然主義を標榜して結成した

「无声会」に参加し新日本画運動を推進しました。

●1925年(大正14年)の今日

日本基督指路教会の新会堂献堂式が行われた

※正式名称「日本基督教団横浜指路教会」

1874年、ジェームス・カーティス・ヘボンにより、ヘンリー・ルーミスを初代牧師として関内居留地に設立されました。

「指路」とは旧約聖書にある地名・人名のシロ(Shiloh)に由来、

またヘボンの出身教会名でもあります。

ノートル・ダム大聖堂に似たフランス初期ゴシック風教会堂で

横浜市認定歴史的建造物。

●1935年(昭和年)の今日

「婦人矯風会の久布自落実(くぶしろおちみ)

米国の売春事情、廃娼後の施設などの調査・研究を終え、

横浜港に帰国。」

※主に廃娼運動を行い

市川房枝らとともに婦人参政権運動にも参画しました。

●1972年(昭和47年)の今日

「交通局本局が、中区港町1丁目1番地の関内中央ビルに移転」

●1986年(昭和61年)の今日

「金沢自然公園にコアラ到着」